于明诠(山东书协副主席,山东艺术学院美术学院书法工作室主任、教授)

现如今艺术家族的门类越分越细,也越分越滥,就像“文化”一词儿,本来挺高不可攀的,突然就泛滥的不行,连供人拉屎尿泡的厕所也“文化”起来。在这滥得说不清的艺术门类中,要论“老”,大概要数咱们“书法行”了。人家都西装革履休闲服了,咱还长袍马褂地套着。

因为“老”是本行的特色,所以本行就讲究“为老者讳”,千万别在古人、前辈面前挑刺找茬儿,否则就是大逆不道,甚至十恶不赦。所以,书法族的子民们不仅把古人、前人全都捧成神仙供奉着,把同时代的长者也都捧得晕头转向,搜肠刮肚绞尽脑汁想出的所有能想到的好句好词,一古脑地向他们身上堆。

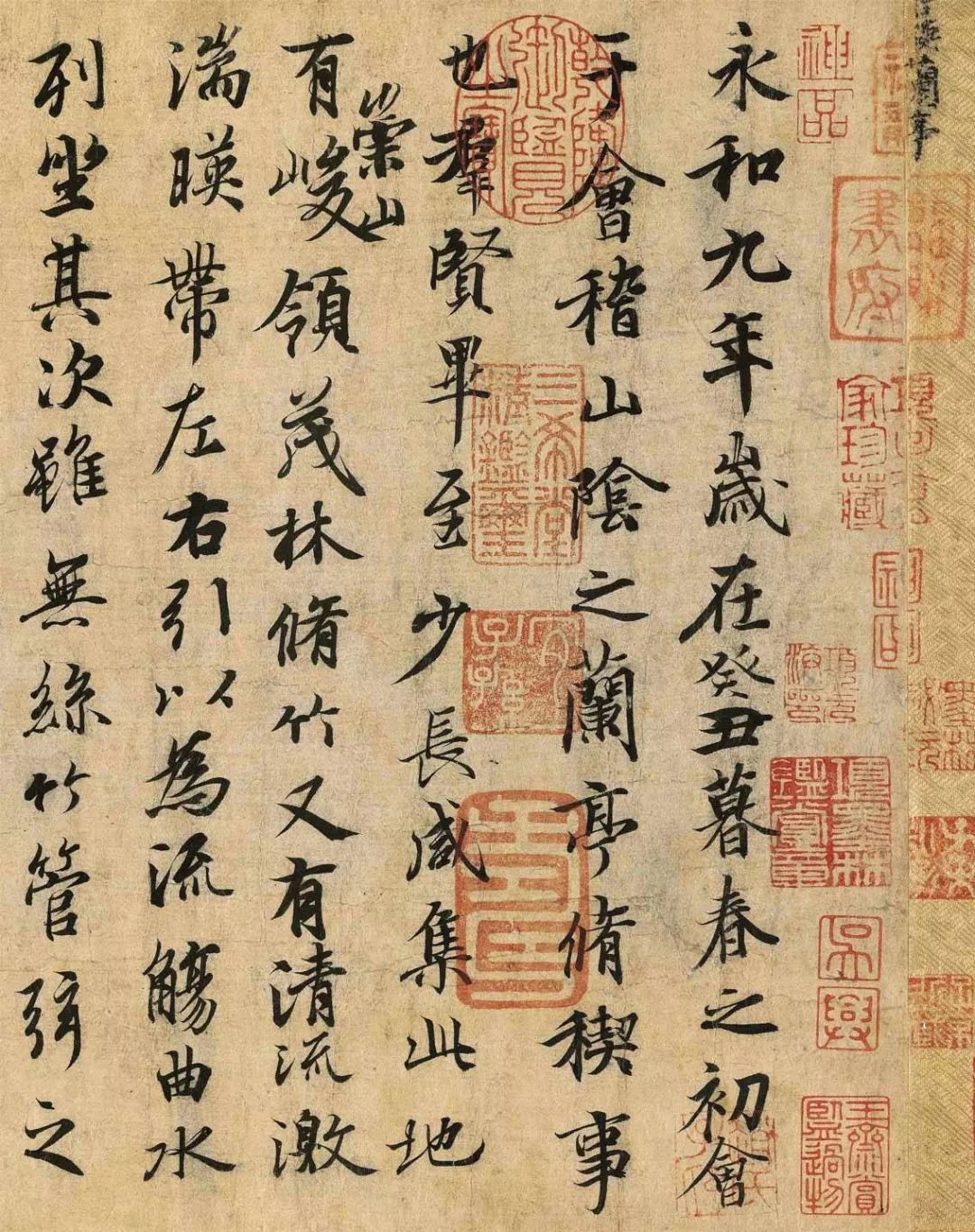

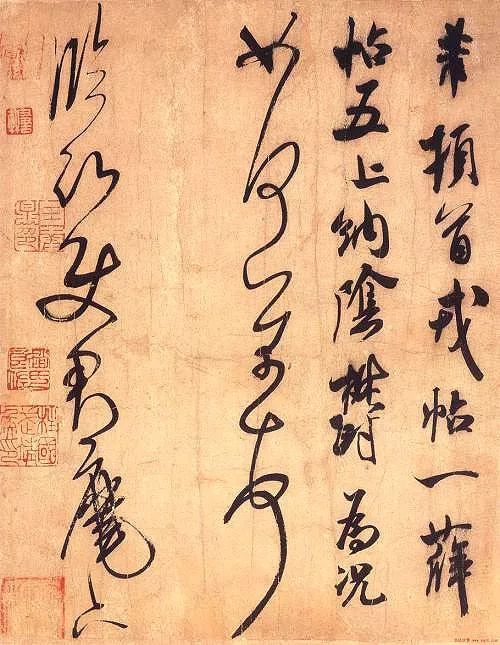

下:于明诠临《兰亭序》局部

死人没有知觉当然能挺得住,活人受用多了见怪不怪一般也就能熬得住了。小说家一般不在作品前特别注明“请张三李四某某读者指正”,但他们大多能在真正的批评面前撑住;书法家们天天“雅正”“斧正”“哂正”挂在嘴上写在纸上,却最容不得别人在批评上“较真儿”的。

因此,我们看到成群结队的名家大师像走在前面“穿新衣”的皇帝,只顾享受一路的鲜花和掌声,其实光着屁股却浑然不觉。读者和看客们装聋作哑跟着瞎起哄,也有看出门道的,嘴上却不说—怕被人讥笑为没水平没眼力。

有一则故事说,江湖上有卖大力丸者,先是自个儿心里明白,不过糊弄口饭吃而以,后来买卖火爆了,就忘乎所以,自己也信以为真地吃起来。

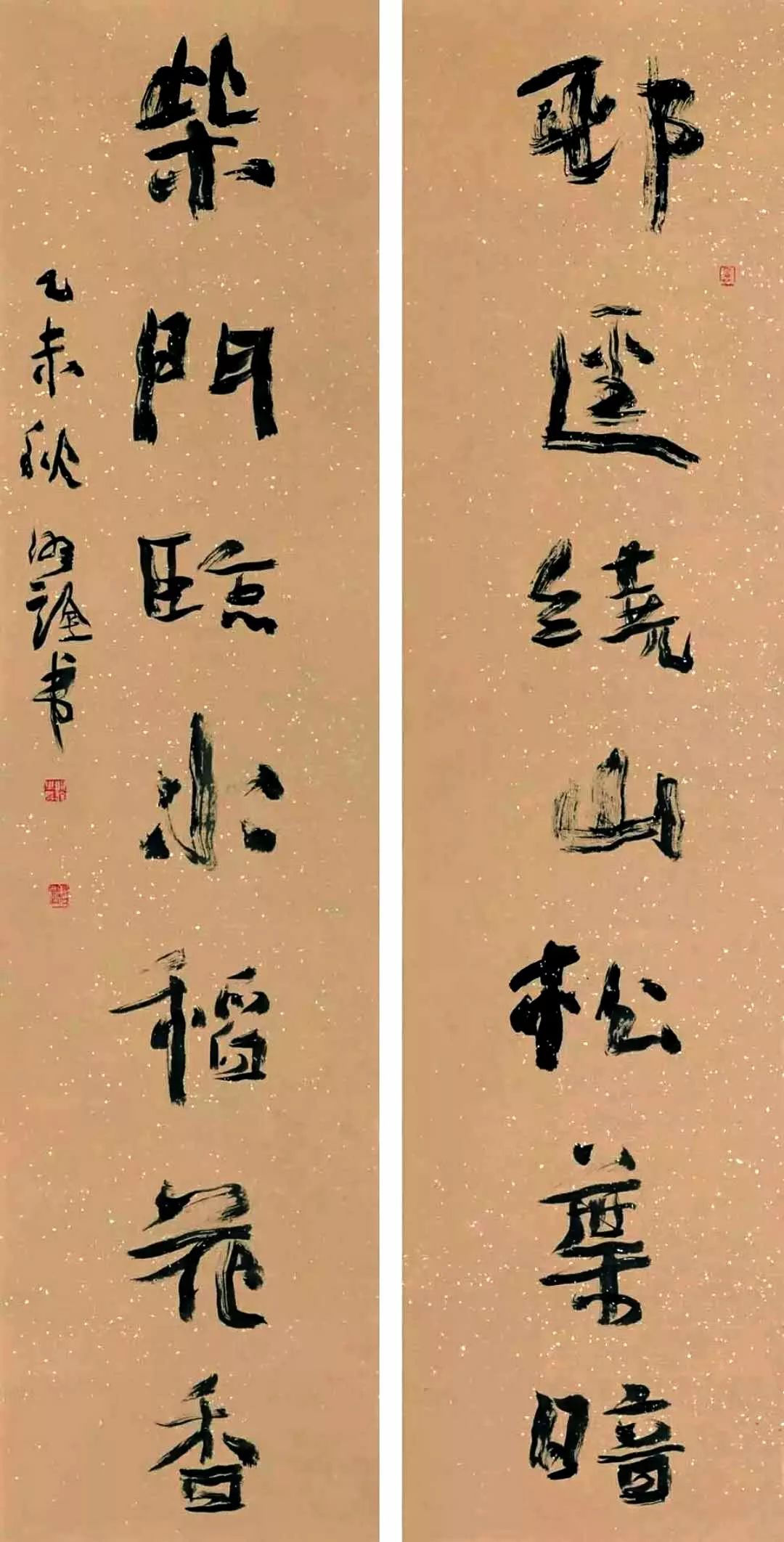

于明诠书法作品

书法圈里这种情形实在太普遍,圣哲有言“人无完人”,你且记住,这话在书法圈里特别是在列为大师面前通通作废。一个一个的大师就像一座一座的高山,一路走将过来的“书法发烧友”们,全都条件反射似的害了软骨病,不问青红皂白纳头便拜。今日里,于是乎这厮要借酒撒疯,“臭”一“臭”那一路的大师。

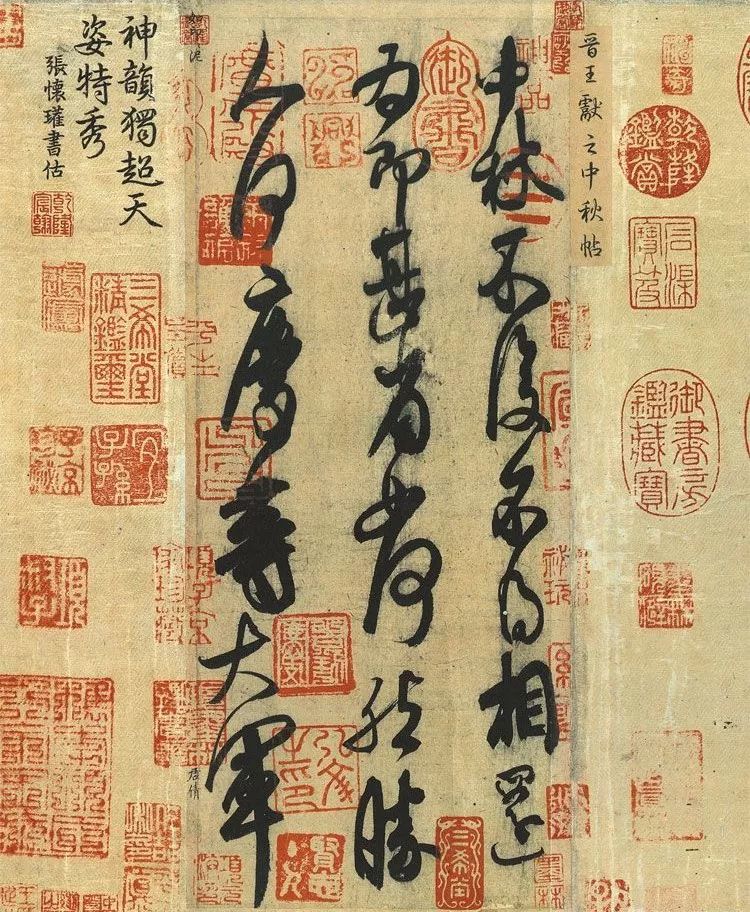

于是乎当然要从书圣王羲之开刀。据说,王书圣的本事而全在那篇《兰亭序》里。公允地说那字写得一招一式都很到位,通篇充溢着风流才子气,然而从“反”处来看,不免眉眼抛得有点过多过滥,以一刻不停地挑逗读者为能事。

书法一道自从堕落为艺术之后,就注定了要遵循老庄们那个宿命的论题——“大道至简”,这句话就是告诫书法修持者,千万别光顾炫耀技法邀宠,“既雕既琢复归于朴”,“朴”应该是最后最高的境界,“王书圣”似乎一生都热衷于“既雕既琢”,不知后边有个“朴”等着他。

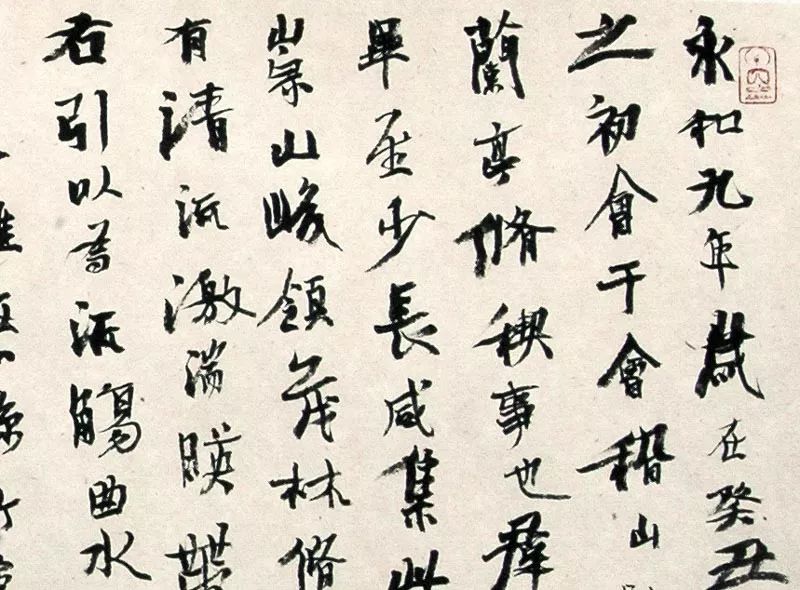

《兰亭序》唐虞世南临本:

(请翻转手机观看)

原来我以为“书圣”的意思就是自古至今尽善尽美唯他最好,是铁定的第一,后来才弄明白,非也。我们的先人似乎很喜欢玩弄什么什么“圣”这套把戏。但这“圣”就好比评滥了职称之后,又弄个什么“享受国务院特殊津贴”之类的最高荣誉称号似的。既然是“荣誉称号”,那么再高再大再神,也不过一个赞美词而已,当不得真。

在这一点上,画家和诗人似乎比书法家智商高些,画家们并不认为自古至今唯有“画圣”吴道子画的最好,诗人们也不认为只有那位又干又瘦的“诗圣”杜甫老头诗写得最好。唯有咱书法圈子奇怪,谁若对王书圣有半点不敬,差不多就等于他掘了全天下所有与书法沾边儿的人的祖坟。

“王书圣”还有个儿子叫王献之,也是个大师。他的功劳就是把 “王书圣”开创的书风——“魏晋风度”推到一个更为妍美的境界。然而这位王少爷不仅天天宽袍大袖炼丹吃药地瞎折腾,还是个涂胭脂抹口红的活宝,用今天人们的眼光看,他若不是一个同性恋者,起码是一个“半神经”。

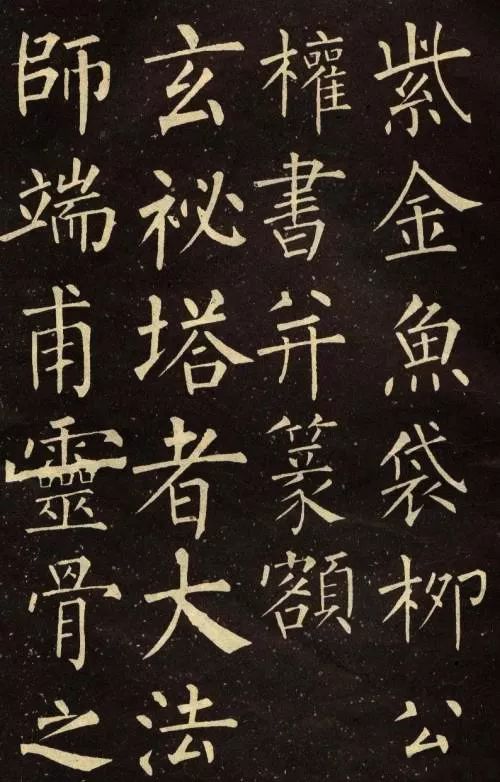

因此说,人们顶礼膜拜的“魏晋风度”,或许也沾点儿病态。唐代以楷书繁荣著称,起初的几位楷书家写得还算不错,工整又不乏个性,但一到柳公权就完了。若说柳大师是朝廷的御用印刷机一点也不为过,他凭着深厚的写字工夫把活生生的汉字全整理成呆若木鸡的美术字印刷体。

唐柳公权《玄秘塔碑》局部

有时,我也常常替柳大师抱不平,正如一位科学家的发明成果迟迟不能被人理解、投产、推广一样,到宋代很多年以后才大兴印刷术,这实在有点对不住人家老柳。当然,老柳的全部努力最终也把他自己送上了绝路,自己坐进庙里吃冷猪肉,身后却断了香烟。

自他以后历朝历代都有不信邪的,铁了心一辈子写“柳体”,结果当然没有一个人能在“柳体”上翻出个新花样来。颜真卿之后还有个钱南园、华世奎什么的。如果哪位还不服,不妨再从印刷体上试试身手,我想大概下场也不会有别。

众所周知,书法界有追求自然的古训,然而“自然”的标准是什么,人们的理解千差万别。于是乎认为:“自然”必须先从不自然开始,追求自然的过程就是不断雕琢“不自然”的过程,就是装模作样地演戏的过程,谁装得像、演得逼真,谁就被人们认为是自然,可见“自然”压根儿就是一个把戏一个骗局。

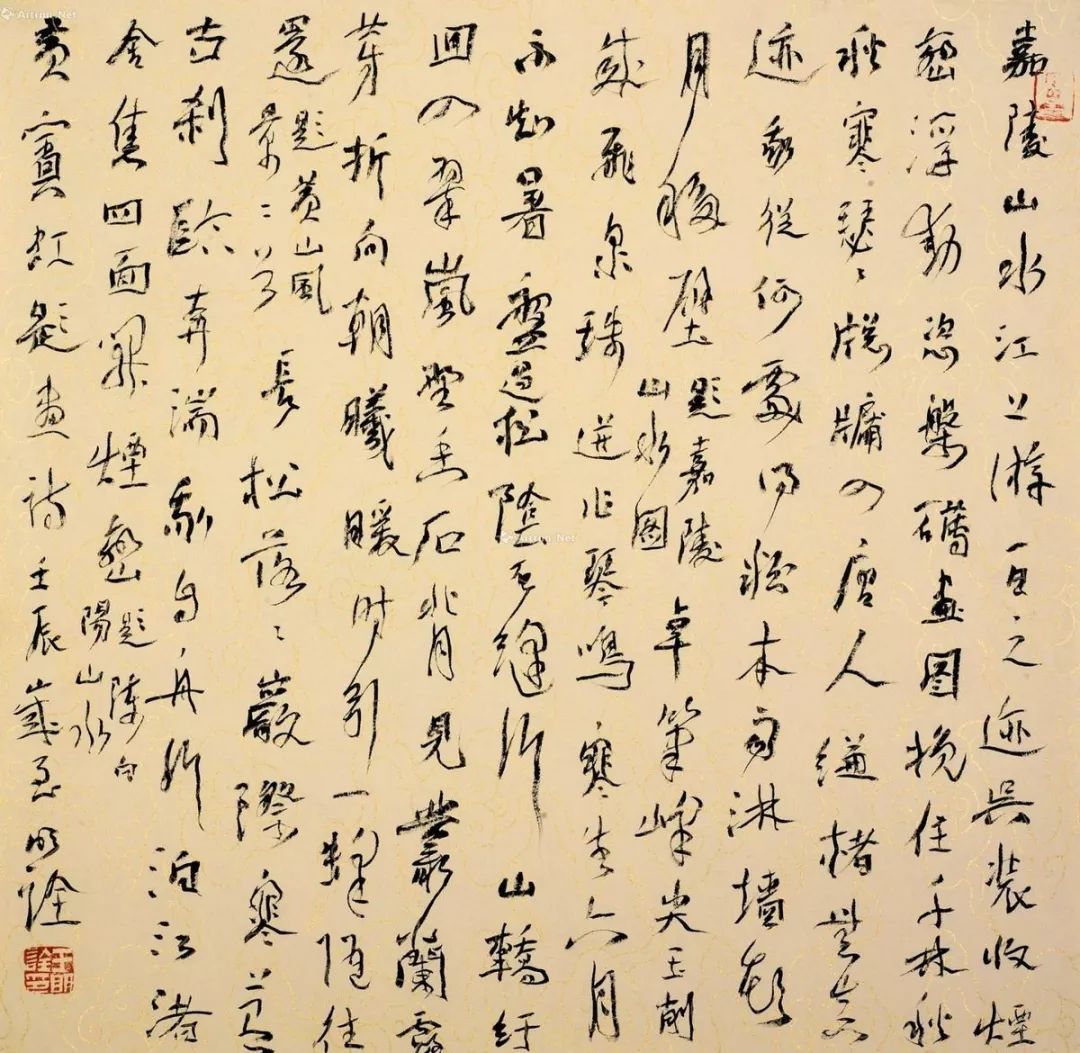

明文征明《自作诗卷》局部

明代文征明算是比较自然的,中规中矩又疲疲踏踏,但又有点像温吞水。文老爷子活到九十多岁,徒子徒孙成群结队,他老先生一生舒服得很,从字里边就看得出来,没多少才气,却敢硬撑着当了一辈子大师,大概“字外功夫”十分地了得。

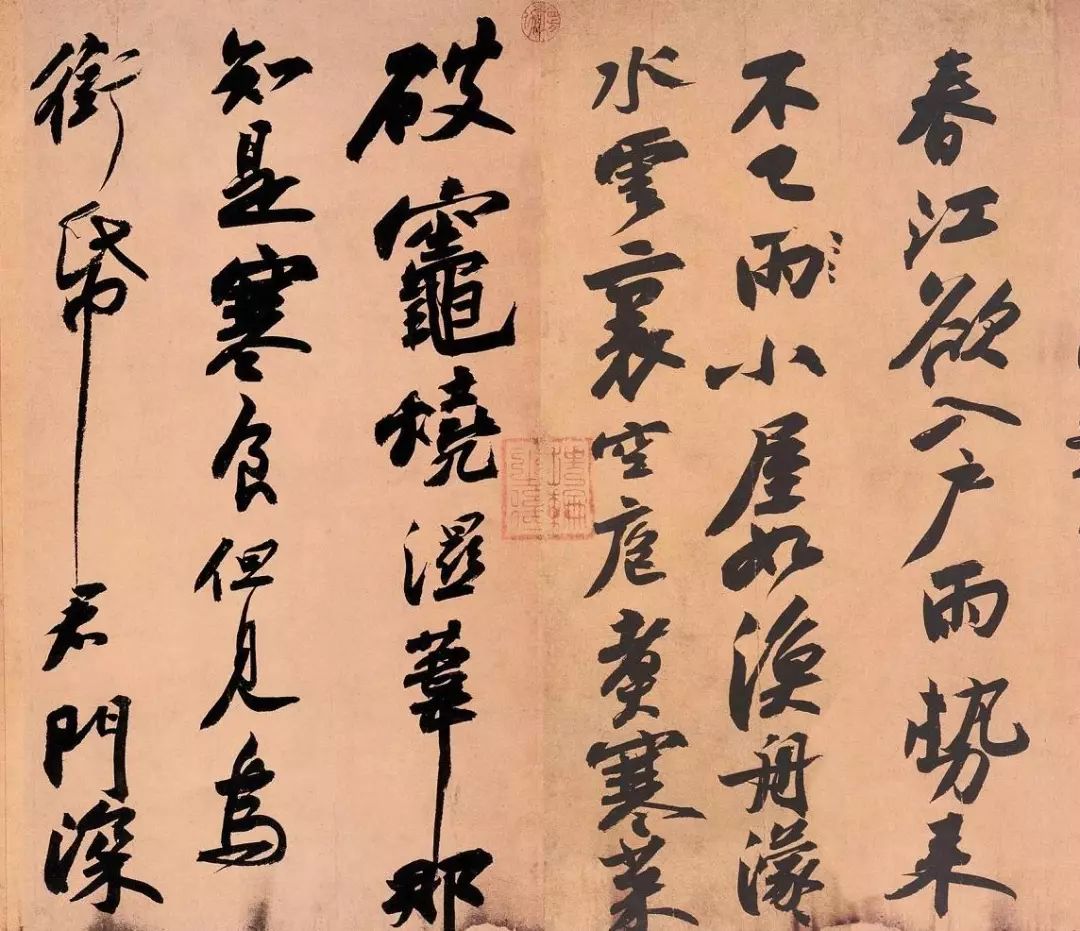

比较而言,苏东坡应该算是最“自然”的一位,是“无意于佳乃佳”的提倡者和实践者,但他生性马虎,敬业精神差一点。他大概是用三个手指头捏毛笔,写的字一边轻一边重,因此说自然也对,说不自然也对,就是写得比较随和。有人讥笑他笔法不古,结字不稳,他就说“我书意造本无法,点画信手烦推求”。

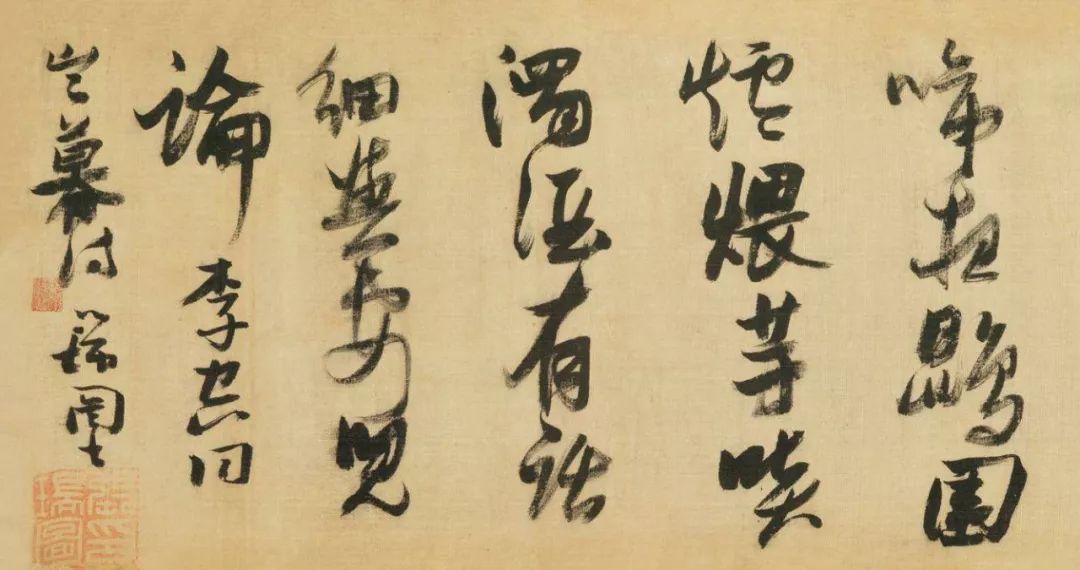

苏学士不愧是大文人,他的聪明让人拿他没办法。与苏学士相比,米南宫、黄山谷二位则明显“不自然”,老米像穿惯了名牌西装似的,不仅一脸的严肃,而且一天到晚耸肩、收腹、厥臀、挺腿,越看越替他累。

宋米芾《临沂使君帖》

说老米有洁癖,大概不会错,他的字从头到脚不仅反复捣扯,又搽胭脂又抹粉,哪里有半点自然和放松?黄山谷的草书暂且不论,其行书和楷书处处夸张,仿佛一位蹩脚的歌手,不管感情是否需要,只顾傻呆呆地拖长腔、拔高音、亮嗓子,看着那些横冲直撞的夸张线条,便令人想起那蹩脚歌手脸上暴起的条条青筋。

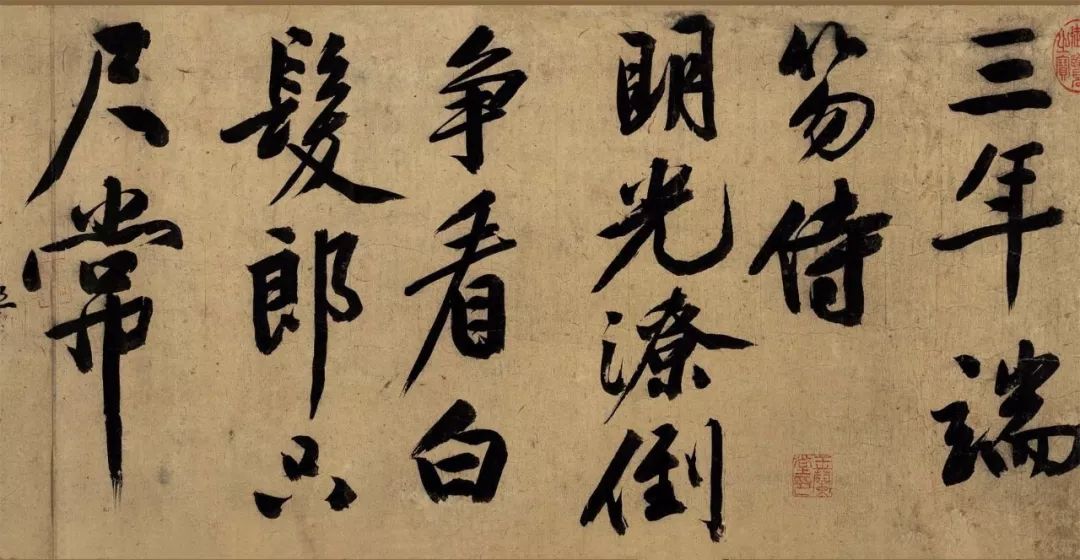

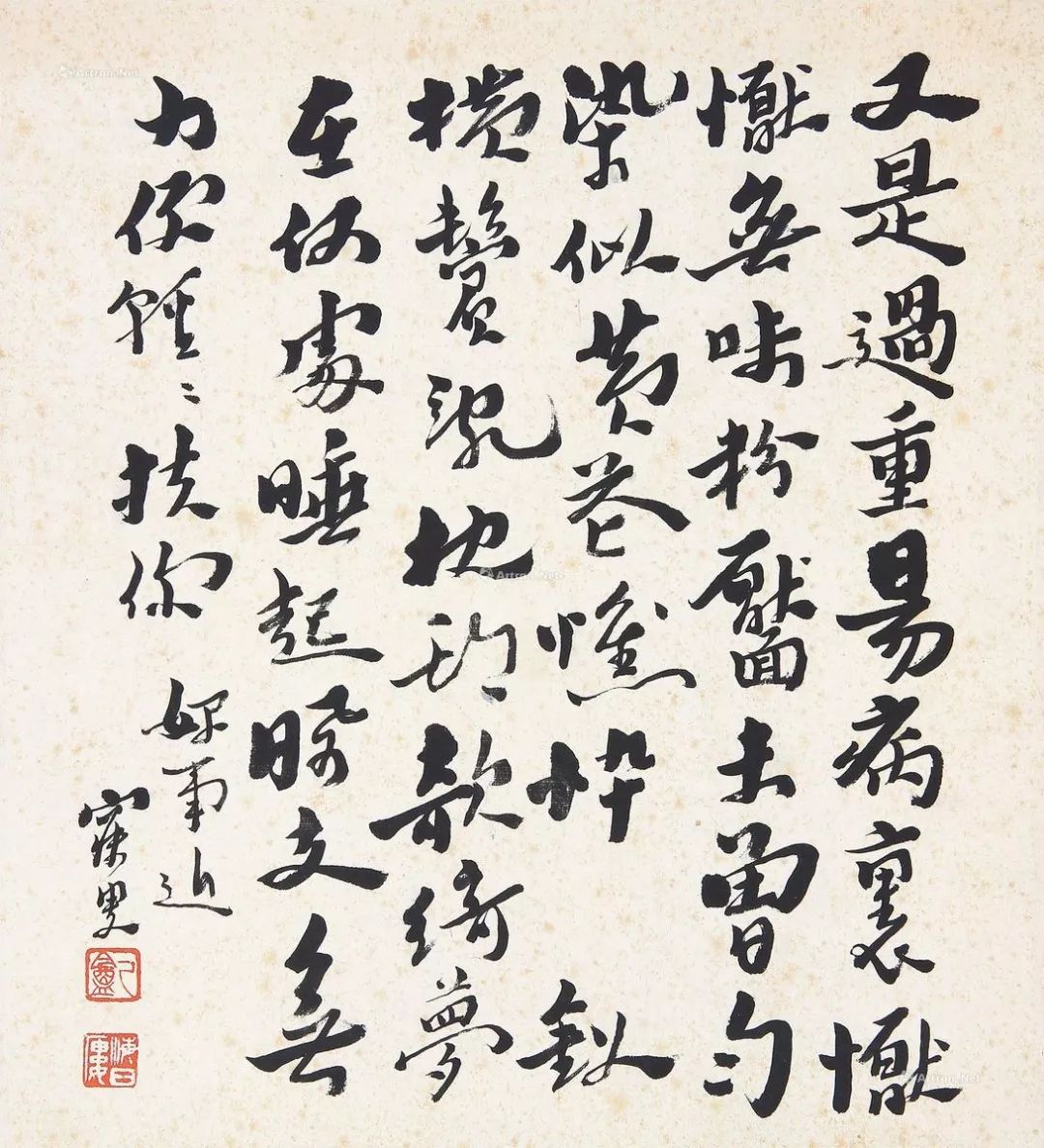

再往后数,张瑞图尖锋冲杀,左右扭摆,且太过程式化;王铎如其说他承袭二王不如说他破坏二王更准确。当然,“破坏”得好也就是继承得好。他在丈二条幅上自己跟自己较劲儿,试想,像他这样一生读圣贤书的“明白人”能不知道做“二臣”是件“耻事”吗?

明张瑞图《李梦阳诗四首》局部

说句粗话——“哑巴吃黄连,有口说不出”而已,因此,他字里行间透露出的除了“憋闷”还是“憋闷”。不仅单字“憋闷”得五官挪位,章法也“憋闷”得如便秘病人的大肠,不蠕动难受,蠕动也是难受。

当然,略早于他的赵、董二家算是较为平和自然的,眉眼周正,行卧也透出一点富贵人家的教养,只是生就的小家碧玉胚子,淡妆的时候倒还可人,一旦浓艳起来,再抛个眉眼送个秋波,就被瞧出“俗”来。

尽管在书法史上二位影响颇大,终究名节不太好。再往后,情形更糟。沈增值也算大家,据说执笔善用“回腕法”,就是手臂不仅彻底悬起来,而且要在胸前摆成标准的半圆状。这种姿势的特点,就是挥写起来特别扭、特难受,不一会儿就汗流浃背。

清沈增植书札

其说他老人家找到了正宗古法,倒不如说是他自己给自己找罪受。聪明如苏东坡者,肯定不赞成这位老沈。苏学士一向是怎么舒服怎么来,就连他被贬到黄州的日子,也忘不了时不时地自己给自己找点儿乐子。这位老沈字写得既别扭又难受,但他过硬的基本功使他笔下太多的侧锋没有显露出单薄。

人们夸他脱俗,其实是他老人家歪打正着。在于是乎看来,这种极近表演型的执笔运腕,即迂腐透顶又俗气十足。到了他的弟子王蘧常那里,那些单薄弄险的偏锋不见了,也不抽筋儿似地颤抖了,却曲里拐弯地绕起圈来,像道士们的画符,成心不让人看懂。王教授当然满腹经纶,大概是学问太多闹的,难为起不讲究学问的后辈们来了。

清王蘧常书法

说到这里,我们不应该忘了那位李瑞清,这位铁了心做清王朝遗老的老李,笔墨功力自然不浅,但多年练就的功夫不仅没对他的艺术创作起到半点作用,相反,成了他老人家捆绑自己的镣铐。

行笔速度的均匀使线条点画的韵味丧失殆尽,而程式化的抖动又使已经僵硬的外表添了满身俗气。

清康有为书法

清末民初还有两位大师康南海和吴昌硕,两位都很自负,他们似乎生性喜欢板着面孔端着架子,大师欲望特强。但两位的“官运”都不济,康举人自不必说,那位“一月安东令”未必没有“吃不到葡萄说葡萄酸”的穷酸态。

看康举人在考卷上写的字也算平和,安适自然,后来一遇挫折就气儿不打一处来,满腹诗书并没有让他事理通达心气和平,他先是自高自大刚愎自用,后来干脆认为全天下都对不起他,似乎都欠了他的。

难怪一次在中国美术馆看展览,某位高人指着康举人的八条屏直嚷嚷——“你们见过讨债鬼吗?大概就是这副嘴脸。”他老人家的字呲牙咧嘴一味霸悍,还经常把自己的名讳写得比正文的字大。现在书法家为人写字,属了上款一般不好意思收钱,康举人喊你一声“兄”却要另加银子。

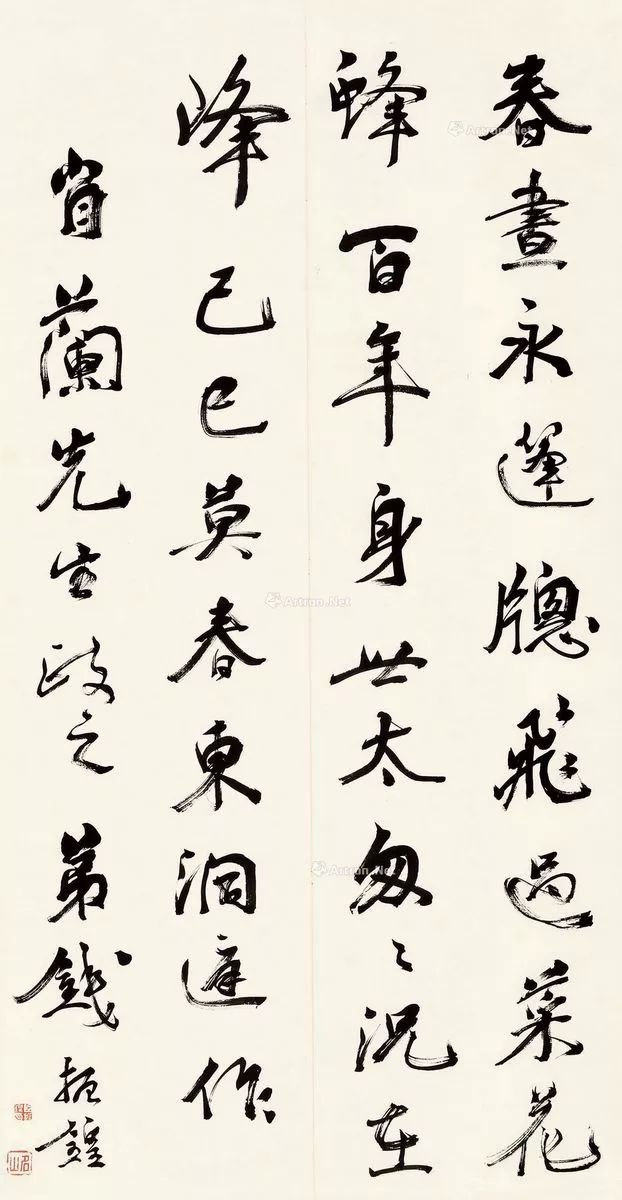

一次他到苏州见到钱名山的字,他竟然这样夸人家:“如今我之下也就是你了。”

钱名山书法

再说那位吴大师,自打年轻就喜欢当“头儿”被人奉承,一生享尽了“大师”的风光。吴大师总喜欢把字写得越来越大、越来越厚、越来越重,开始我弄不明白,后来见到吴大师的玉照才恍然大悟,原来吴大师生就一副五短身材,不知他老人家是怨恨娘老子对他不起,还是觉得自己这副身材有损自己大师的高大形象,反正在笔底下就拼命地求高求大。

就这样,苍天不负吴大师,他终于修成正果,仿佛练就了一座乐山大佛的真身,矗在那里,给后人立下了大气磅礴典型的同时,也让人们领教了欣赏吴大师的艺术还得先学会忍受别扭,别怕累。

吴昌硕书法

就这样,于是乎如此一路地“臭”将下来,简直是十足的冒天下之大不韪。大师的再传弟子、私塾弟子以及那些书法界一向身怀正义感的人们,无论从哪个角度都该狠狠地抽这厮几个嘴巴。

其实于是乎这厮平日里胆也很小,他话说得有点过分,但好在还只是针对大师们的外貌甚至服装行头,就像那个狡猾的包黑,他哪里敢真打皇帝,只是打打“龙袍”而已。记得鲁迅曾说过,有了文艺就有了文艺腔,到后来就仅剩下“腔”了。

于明诠书法楹联

文艺可爱但“腔”不一定可爱。这话很深刻。服装行头、外貌外表毕竟不能等同于内容和内涵。凡是成功的艺术家,其个性语言往往符号化为某种夸张或强调到极致的外表和形式,喜欢的人往往从这里去接近他们,不喜欢的人往往也从这里讨厌他们。

因此,我们不能光研究古代大师们的裤头几号、袖口多宽,甚至出门走路先迈左腿还是先迈右腿。其实那些大师若活到今天,肯定也会穿西装休闲服的。

因此,我们不能以为从外表上学得一点大师的皮毛就算得了真传,你以为好不容易踏上了爬高的梯子,其实也许正是踩在一个美丽的陷阱上,自个把自个淹死还傻乐,还磕头作揖地感谢大师给你挖了一口正宗名牌的“好井”呢。