群贤“笔”至——当代书家漫评

鲍贤伦——写到形穷处

■也狐禅

说起话来,龙精虎猛,写起字来,纯厚坚韧,鲍贤伦人和字似乎一致。若再加分辨,也可以发现鲍贤伦长得要比他的字“好看”,他有一副不曾被任何杂念消耗过精力的脸,天生一种远在才子帅哥之上的高贵气质。如此正气和贵气严丝合体,我想唯有李郢赞裴晋公那句“龙马精神海鹤姿”能勉强形容。近年他的字和他的长相也好像在比赛,譬如比谁能更快“苍老”,这无疑是他的字稳操胜券。

在鲍贤伦“我襟怀古”中国美术馆展览研讨会上,我曾现场记下石开这段话:“赵之谦自称‘汉后隋前有此人’,我认为鲍先生是‘秦后汉前有此君’,但是呢,问题来了,听说鲍先生为人较严谨,字却写得这样开张,人与字不统一。你借鸡生蛋,但借的鸡不对呀,这问题大啊!很大啊!”石开此说并不含糊,但照例不易理解。鲍贤伦是否真的为人严谨且不论,严谨的人借艺术排解,看似“对立”实质“统一”已是常识。我现在只能不怀好意揣测:石开或指鲍贤伦的字存在“装”“表面”等成分。无论如何,鲍贤伦“借”的“鸡”一直在“生蛋”,而且喜欢这种“蛋”的人还挺多。

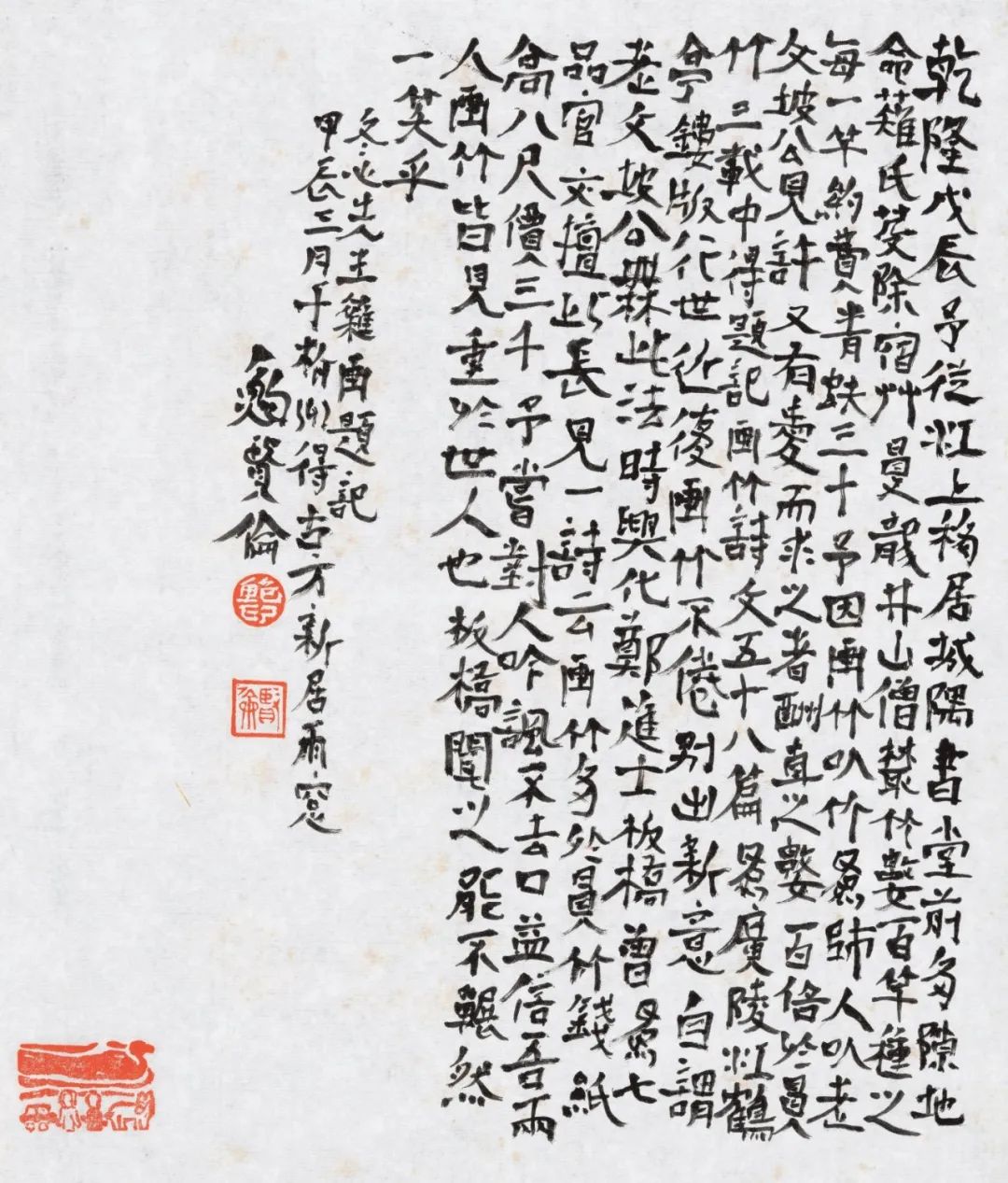

鲍贤伦 隶书《冬心先生杂画题记》一则小品

盯着鲍贤伦与众不同而与简牍趋同的字,我除了与大家“既古又新”的认同一致之外,还产生过如下感觉——有些似是幻觉、错觉,我也不怕丢人。先以他的一些大幅多字作品为例——有些作品在手机里缩小、远看,空白部分左右斜向连成一片,让我生出如看云雾、水纹或积雪等幻觉,当这些空白形象与黑色的文字交织,很像古战场上士兵对阵的情景——这应该是左右字有意错位等营造出的效果。有些作品则是明显借用分段,在整体中“挖出”几行垂直、高低不一、具有明显装饰感的“白条”,与时下国展小楷作品中常出现的形式无异。有些作品将“空白”或“透气”部分安排在每行的下方,即整体上方平齐而下方参差不齐,仿佛与我们肉眼看到平整的天和沟壑错杂的地情形一致,符合“自然”规律而又对比强烈。

以上我感觉到的空白或留白等,都出自鲍贤伦为展厅“量身打造”的作品,我也都认为是有特色的形式。而其凝练坚韧的线质常如铜墙铁壁,又简直可谓为书法长河增添了全新、甚至“前所未有”的笔墨元素。当然,如果反过来看,类似刷出来的、缺笔触的点画,也多紧扯,少松秀。字的形象也是有框架而略难表达内心流淌的感受。这些或许也与我揣测的石开的意思略有吻合吧。

从写展览作品的角度看,鲍贤伦有如七十岁的人还在写长篇小说。而看他新近日常书写的非隶非楷的小字,包括部分貌似追求“苍老”、不分大小的作品时,虽然也有如写游记、杂感一般放松,但似也多委曲沉闷而少真切隽永。我不讳言常常看着半天,看得迟钝。看出门道,却难惊喜。我常因此无奈地质疑自己一贯自信的审美能力。我想一个显而易见的原因,是鲍贤伦加入了楷书元素,例如直落方起笔、竖钩等,尤其竖钩与整体难以融合。不免单调的方笔也与熟习楷书或其他书体之后的自由表达大有出入。这不是说“体”的问题,而是类似表达尚难自如,技法和写形观念等可能也都产生了一定的制约。

看鲍贤伦的字,我还常想到刘彦湖,常闪出“南鲍北刘”四字。两人不但都是“既古又新”,在形式上也很相似。丰富的布局、落款方式、字内空间思路等都仿佛。就装饰感、现代感等而言,刘彦湖善于处理少字数作品,鲍贤伦则似无论大小多寡皆无碍,有时多字作品更见“古艳”。刘彦湖继续往前,向外,走进当代艺术。鲍贤伦有后撤、向内的意思。无论外或内,写形或写心,若能做到极致,我认为都可行。形与心,又好比诗中的韵律和情感,虽然是两种相反的成分,不能作机械式的拼合,但也不能断然分开。鲍贤伦想写得更走心,却似因长期擅于经“形”而显得吃力,不易破局,他追求的“苍老”似乎也多用来“破”形,因而苍老又很容易反过来成为形的一部分。

鲍贤伦确实可谓是在简牍中“捡漏”(胡传海语)了一款令人耳目一新的隶书形象。“捡漏”说得轻易,却是从来都不容易。鲍贤伦虽然似用伊秉绶的写形思路等提炼简牍的外形,但面对简牍繁杂的类目和细节,没有超人的眼力和取舍能力根本“捡”不起来。多数人是羡慕鲍贤伦“捡”到“大漏”的。也有人认为他捡到的是一套秦汉“高仿版”服装——这也不无道理,毕竟他的字一眼即知来历,新鲜的外形与原创性不能简单画等号。

“捡到”之后,无论真是“大漏”还是“高仿版”,我想鲍贤伦暗喜之余也还生出不少苦恼,他不能守成,他要在有限的简牍的范围内花样百出,他还要“穿”出真我,要明心见性——这未必是吃饱之后讲奉献、出名之后讲使命感的逻辑,然而真要发心、走心、写心,将心思通过双手化成有意味的、感动人的形式,实在不容易。很多时候,我们写的多是手底下的一种“效果”——好比大巧若拙或大朴不雕等,是手做出来、而不是心中真正生长出来的。心中要有落雪听禅或山崩地裂等情怀——有时确实有,却难放下因穿惯好衣服而变得矜持的“身段”。

鲍贤伦不擅行草,我不知道这是否又会拖他“走心”的后腿。缺少起伏跌宕、恣意挥洒的行草(技法)的感受,自然书写多少会打些折扣吧。如果对行草丰富的用笔技法多有体会,隶书也易去寡淡沉闷。即便是伊秉绶,也写得一手不错的行草书。简牍中行草化的一类写法,鲍贤伦回避了,他有理由警惕牵连的点画弱化他好不容易“设计”出的“衣服”。我其实也不愿看到那种因行草化、汉简化而导致普通化的隶书,只是说,拥有行草中有别于篆隶的笔势体验对鲍贤伦或有帮助。

由此说开来,如果认为鲍贤伦需要更多的、尤其是来自其他书体的营养,是成立的。老一辈同样是隶书写得不错的来楚生、沙曼翁等,他们也都擅各体甚至绘画,虽然在外形上不及鲍贤伦的有特色,但更能直抵心灵和饶有意味。鲍贤伦隶书面目的丰富程度已超过历史上所有同类书家,这种丰富可能是不得已而为之,是求变的结果,但都可喜可贺。继续往前走,却不再要丰富,而要考虑所有可能的、尤其不局限于已有的办法,助力到达化境。

把鲍贤伦的字议论了一通,其实只是勉为其难地将我杂乱的所见所想和盘托出,聊当续更而已。实际上很羡慕鲍贤伦写到如此万中无一、写到似乎任何歌功颂德或吹毛求疵在他面前可能都不再起作用的程度。

有诗为证:

谁人能捡漏,而不写心思。

写到形穷处,再看苍老时。

欲知诸贤如何,且看下期分解。

供稿:2024年《书法报》第41期 08版