2014年

第4期

北魏平城书迹综览

殷 宪

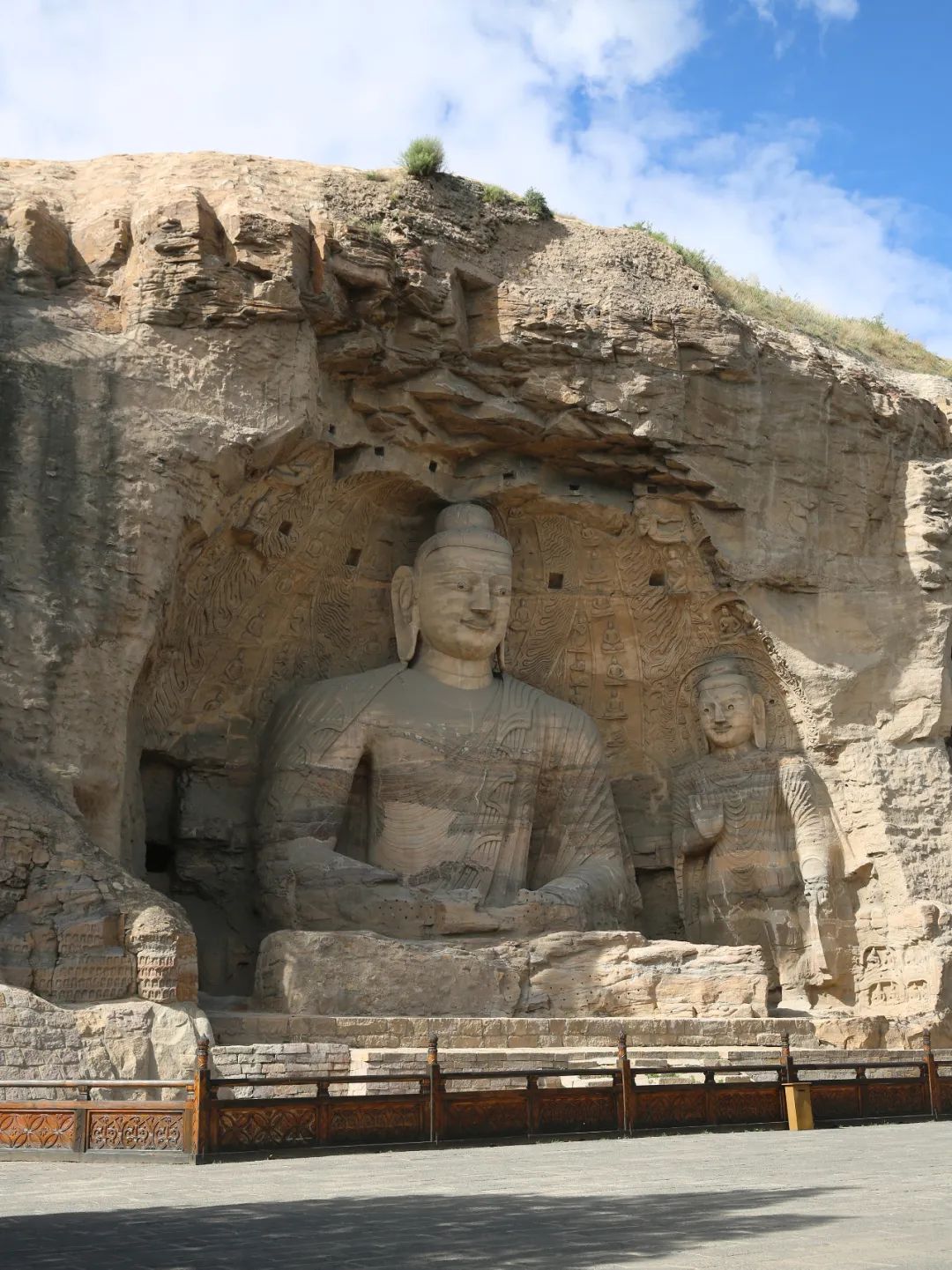

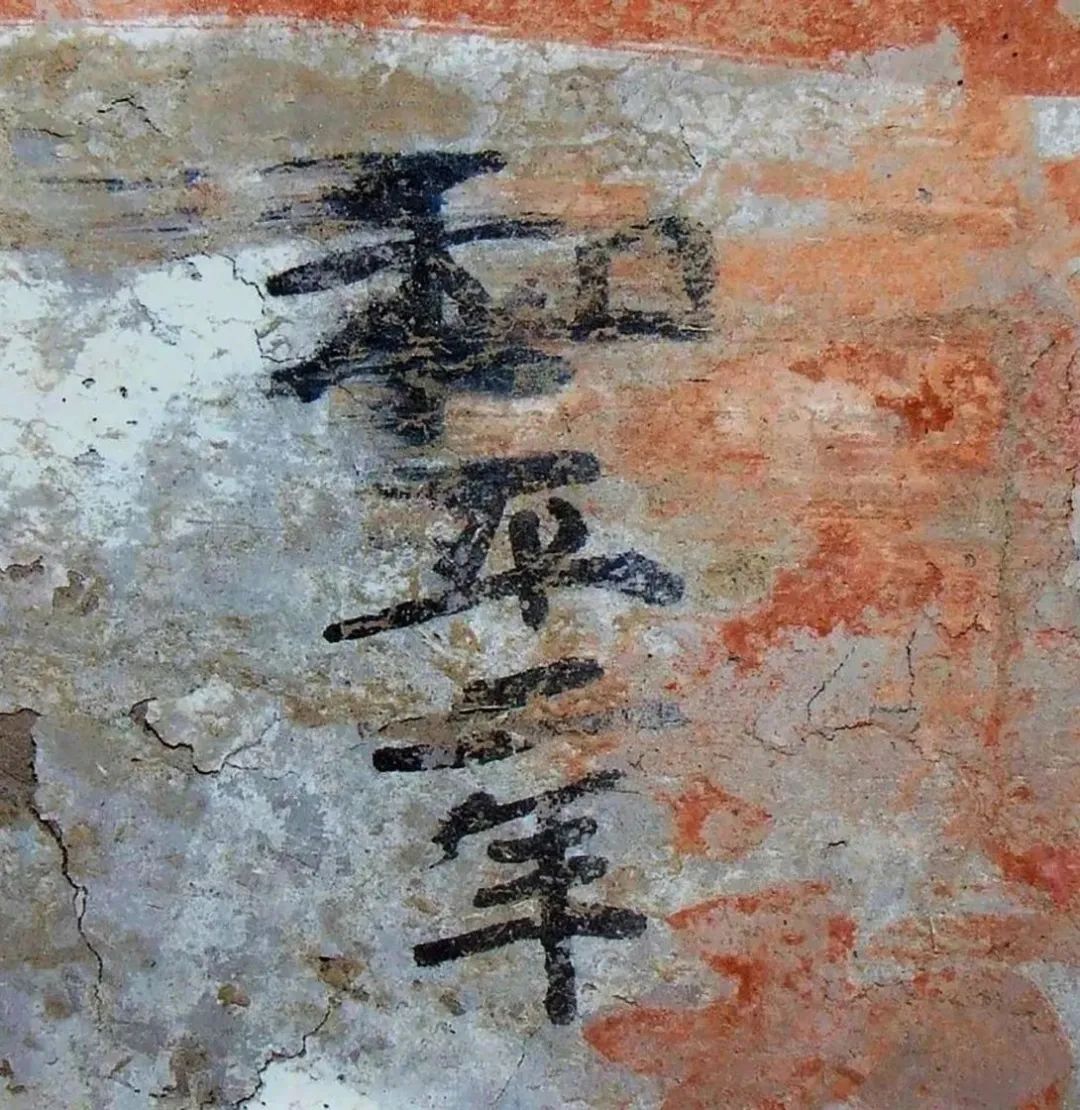

云冈石窟

北魏平城百年,即从公元398年至494年。这在以往的中国书法史几乎是一片空白。依着中国尊夏抑夷的传统史观,南北朝历来以南朝为正朔,北朝虽大虽强,却是戎狄所立,不得觊觎嫡乳之位。所以,北魏平城时期乃至整个十六国至北朝二百多年,在平城(今大同)这片土地上诸多民族在融合过程中产生的包括书法在内的绮丽文化,难得史家、书家一眼正视,或没而不传,或传而不显。北魏初建都平城时期的书事活动固然繁盛,其实在公元295年至398年,即自拓跋代分为上谷、平城、盛乐三部及十数年后以平城为南都再到正式建都平城,这里已是一片书法沃土。据正史载,公元295年桓帝猗㐌“自杏城以北八十里,迄长城原,夹道立碣,与晋分界”,公元304年桓帝“使辅相卫雄、段繁,于参合陂西累石为亭,树碑以记行”,公元305年“桓帝崩……定襄侯卫操,树碑于大邗城,以颂功德”,316年穆帝卒后,卫雄等人于小平城附近封土立碑,390年太祖击刘卫辰,“于棝杨塞北,树碑纪功”,等等。[1]上举这些碑石,我们现在看到的便只有316年的“(代)王猗卢之碑也”六字残石了。

平城建都后,刻石立碑而传世者,除了众所周知的太武帝嵩高灵庙碑、华山庙碑、太武帝东巡碑,太武帝嘎仙洞祝文,文成帝南巡碑之外,尚有440年太武帝为保母窦氏(惠太后)在崞山(浑源麻庄)“别立后寝庙于崞山,建碑颂德”之事,有460年文成帝为乳母常氏(文明昭太后)于鸡鸣山“依惠太后故事,别立寝庙……树碑颂德”之举,更有方山永固陵“太和五年起作,八年而成,刊石立碑,颂太后功德”,太和五年至八年(481—484),“太后立文宣王庙于长安,又立思燕佛图于龙城,皆刊石立碑”,等等。[2]而公元451年崔浩在平城西三里刻立并遭毁坏的百多通《国书碑》和《五经注碑》更是中国书法铭刻史上的一曲壮剧悲歌。代魏平城作为南都和初都的二百年,可谓碑铭遍地,异彩纷呈。这与魏晋以还南朝禁碑形成鲜明对照,只是后世国人并没有将这些散落于塞上的北碑放在眼里,所以存者少而未彰。

本文旨在将北魏都于平城百年及其前其后残存的碑石砖瓦及墨记书迹依形为类、依时为序,就其历史背景、书法艺术及其在中国书法史上的地位和于当下书法创作中可资借鉴的意义略作陈述,以使北魏平城书法真正成为当前和今后中国书界重点关注的一个课题。我所谓平城书迹,含义有二:

一是产生于代魏平城时期的书迹;

二是虽非平城时期却是近年出土于北魏故都平城(今大同)一带的北魏书刻文字,而于那些由魏都平城派遣职事官员和皇家工匠在外地书刻的重要碑铭同样予以关注。

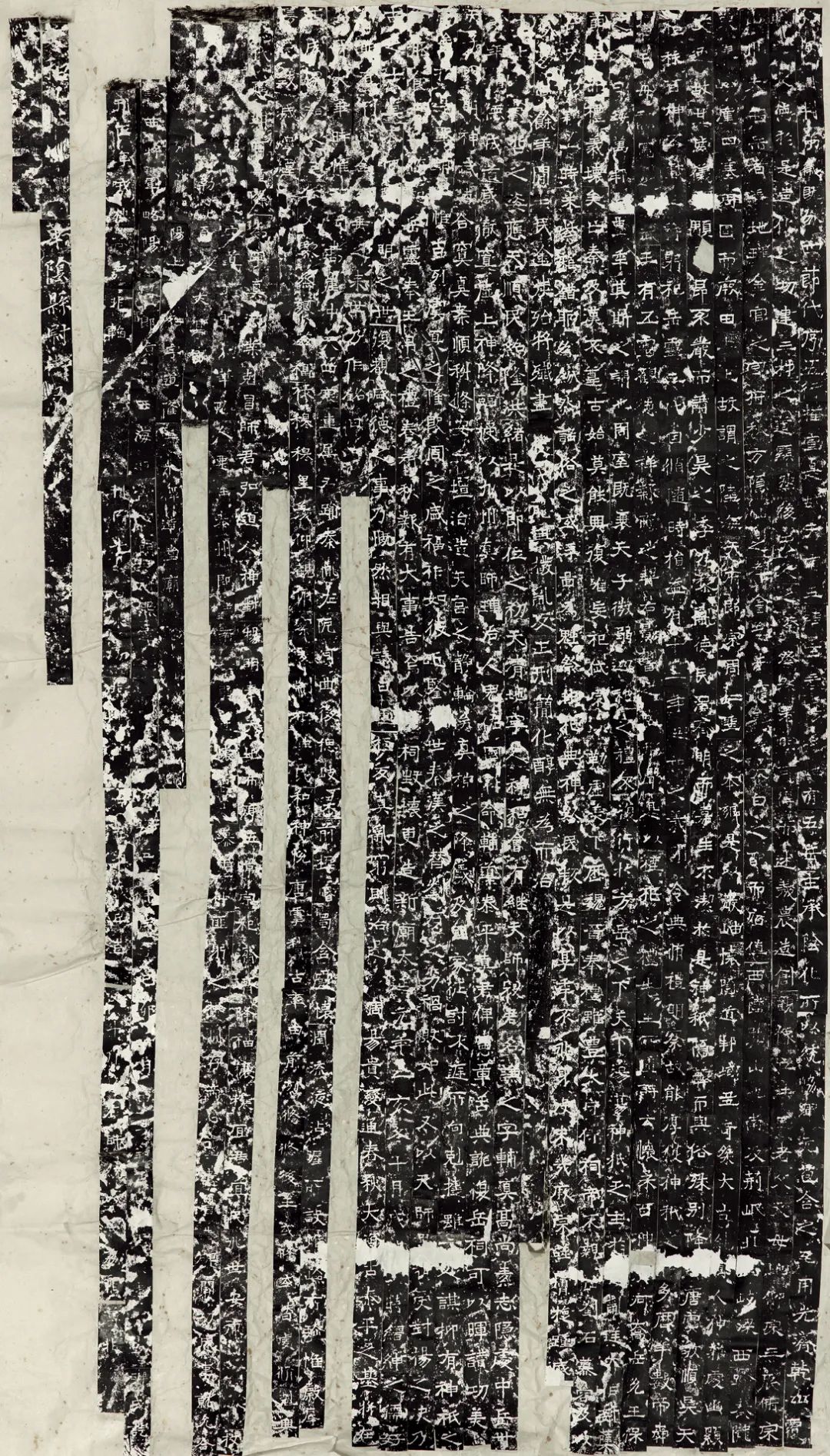

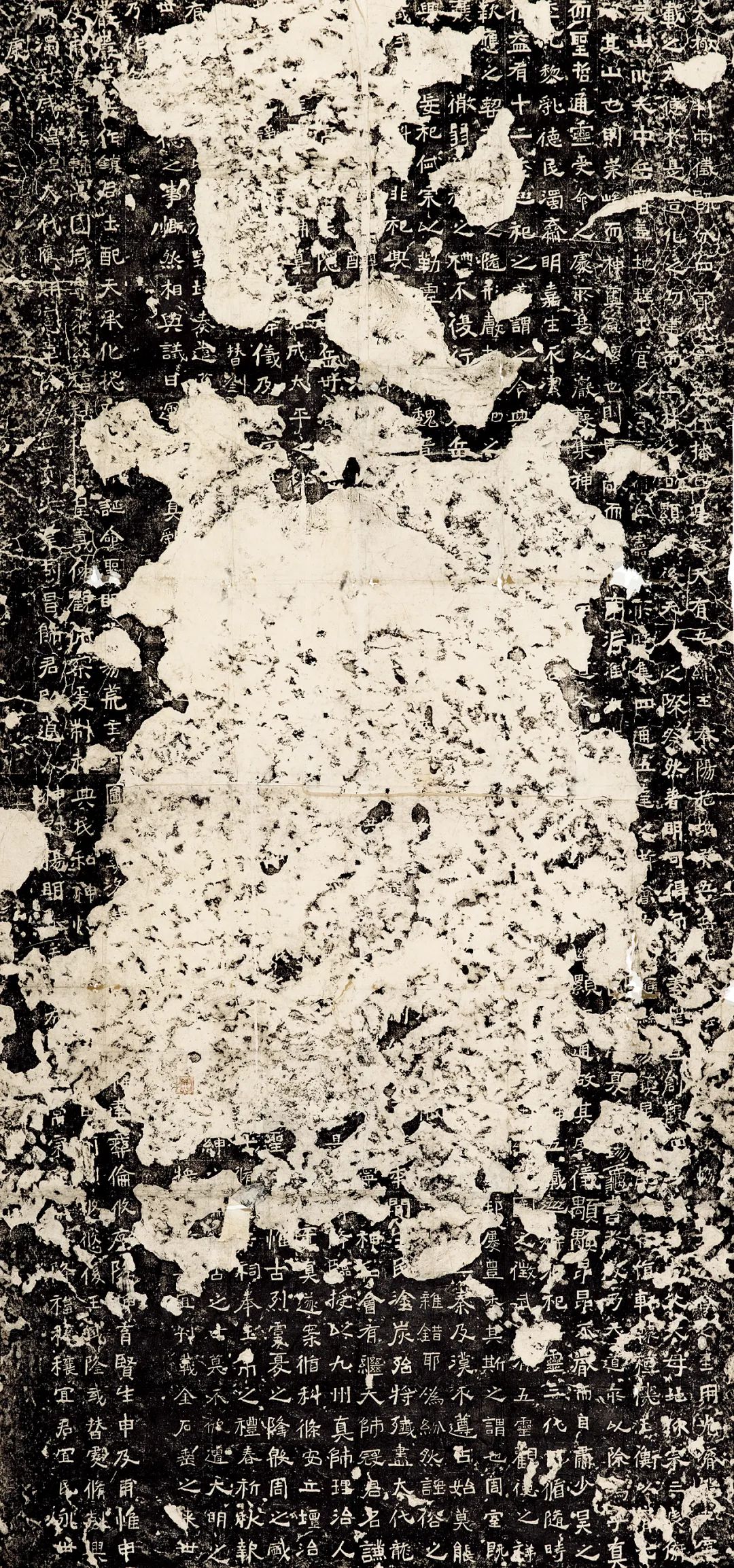

北魏 大代华岳庙碑复原整拓图

北魏 大代华岳庙碑 选自民国上海有正书局影印刘鹗旧藏海内孤本

代魏平城时期的碑铭

代魏百多年的平城时期,特别是在以平城为中心的代地创立的众多碑石怕是十不存一了,兹就手头有限资料分述于下:

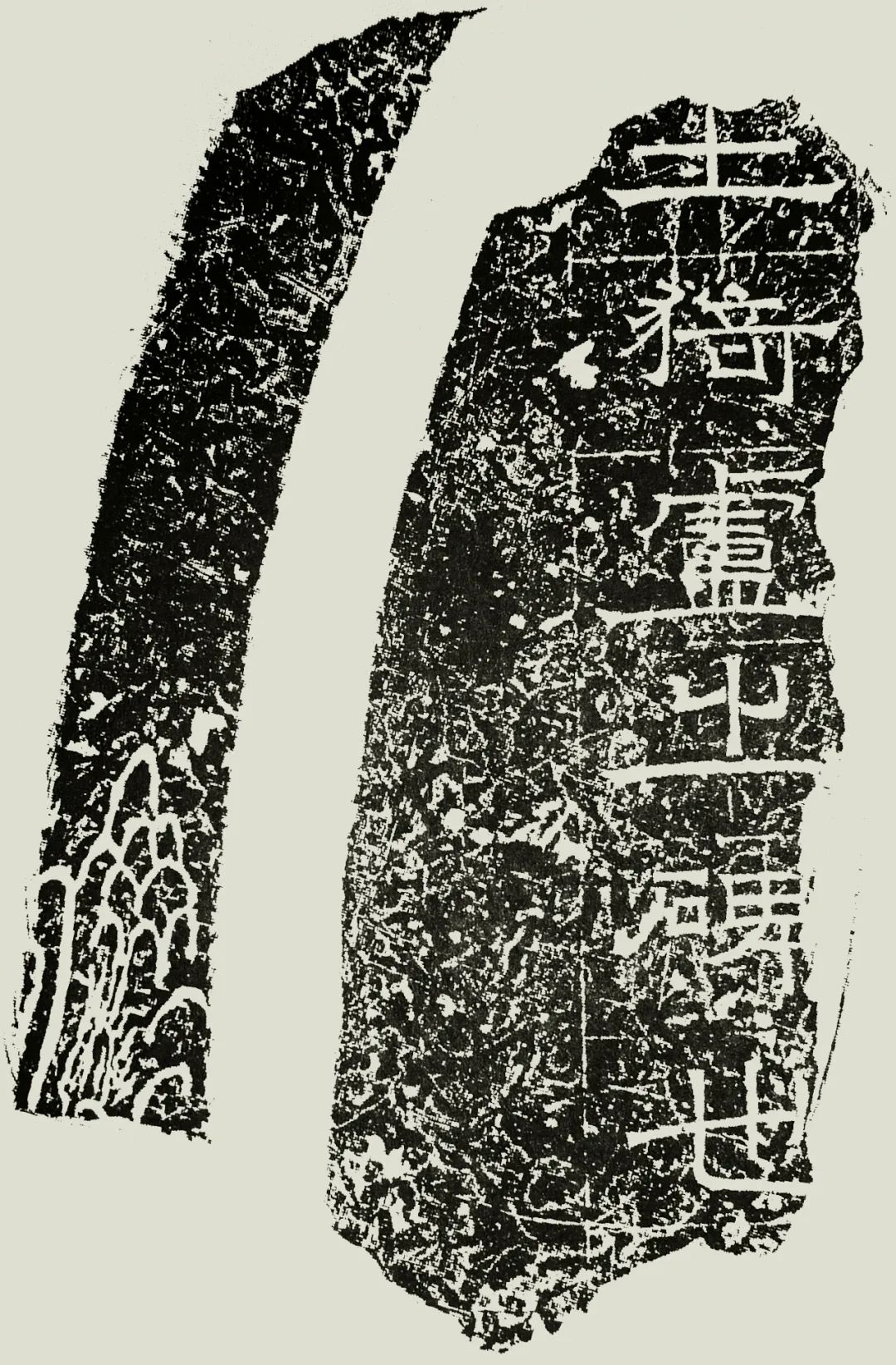

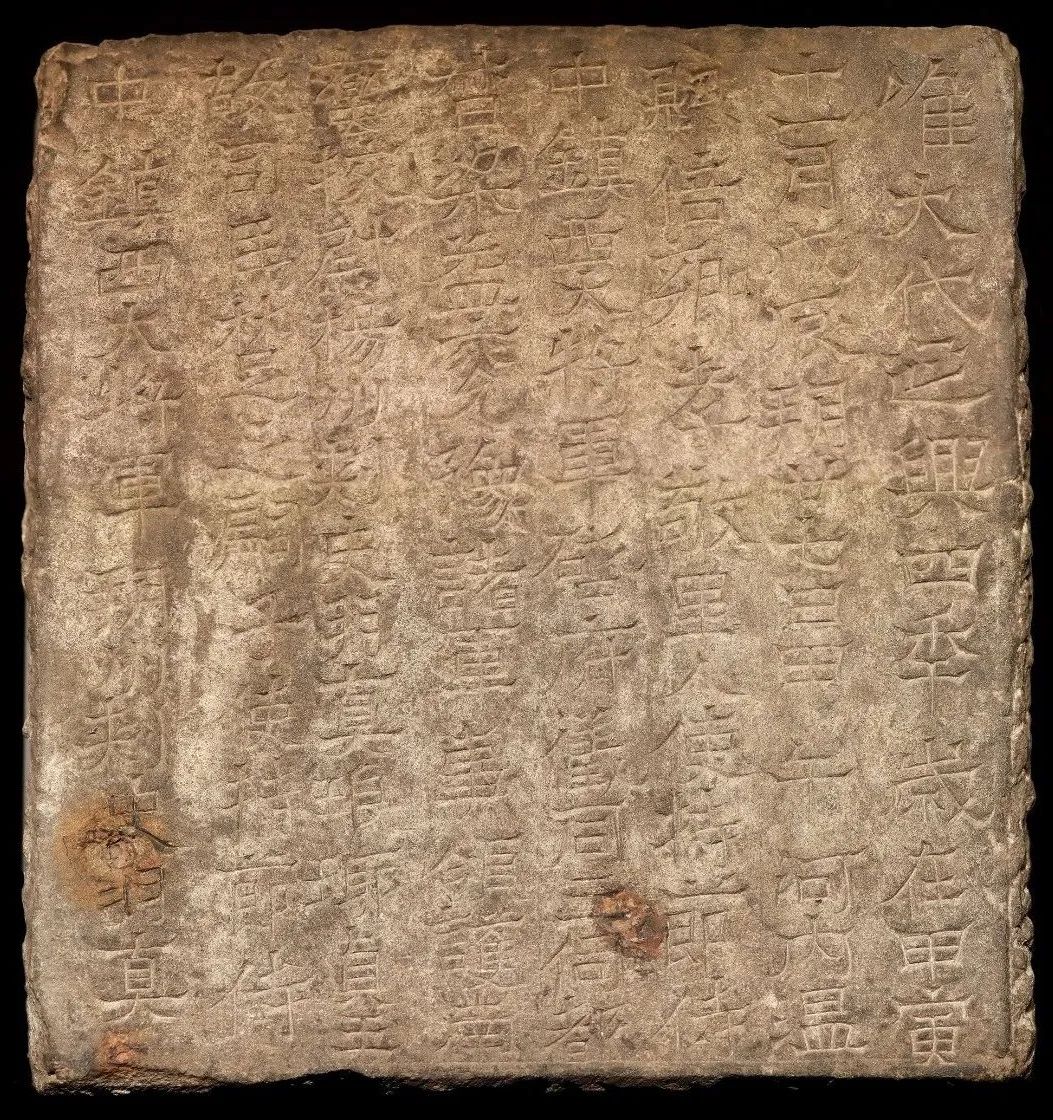

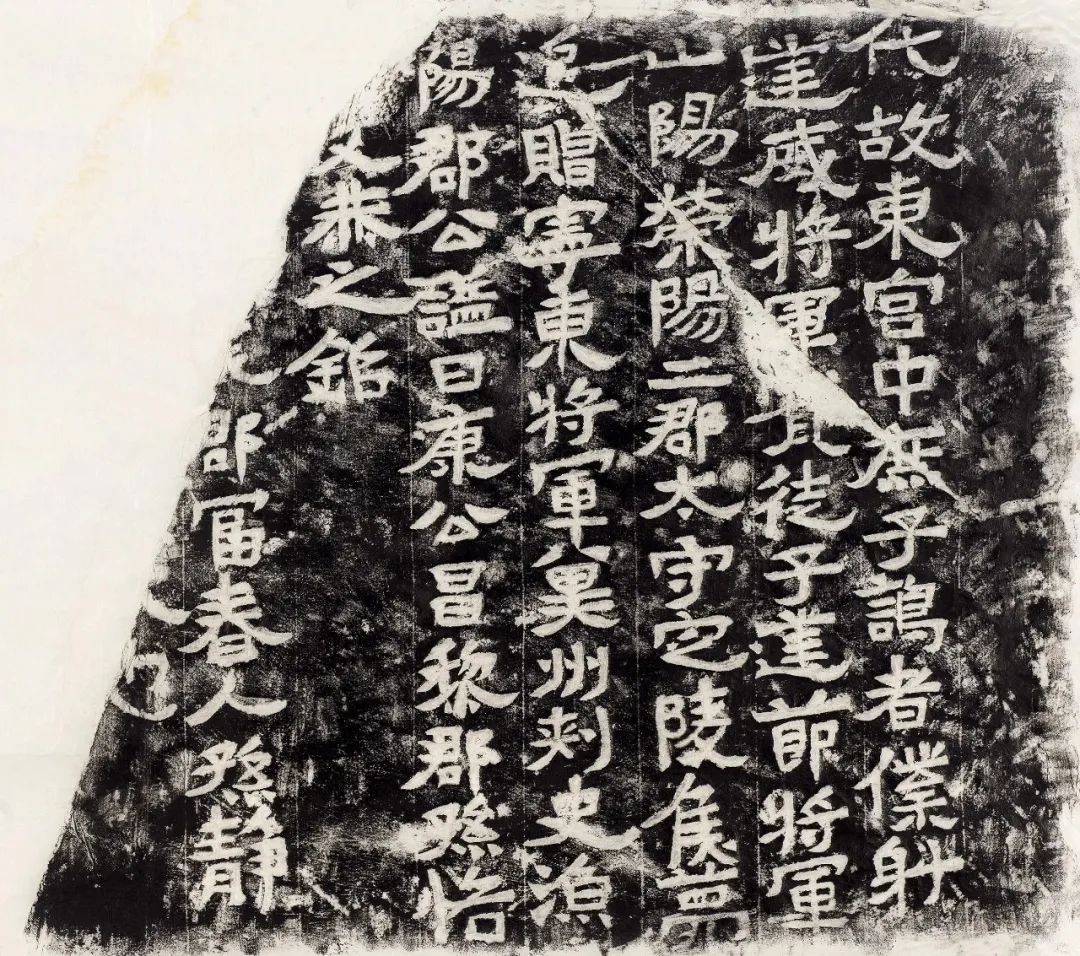

1.《代王猗卢之碑残石》

民国年间柯昌泗从山西购舁回京,拓本藏北京大学图书馆,图版见于田余庆先生《拓跋史探》一书。罗振玉《石交录》云:

代王猗卢墓碑残石,存六大字,文曰“王猗卢之碑也”。予门生柯燕舲昌泗得于山西,其阴刻有狩猎图。审其文字,殆碑额之末行,王字之前行,末必为代字……此石殆立于晋之中叶,下距昭成建国尚二十年,故书体在隶楷间。[3]

关于“猗卢碑”本事,正史可找到踪迹。公元308年,猗卢总摄东中西三部后,多次出兵助并州刺史刘琨击退匈奴刘虎、刘聪和石勒,被晋封为代王。316年,猗卢与镇守小平城(今山西朔州西南梵王寺村)的儿子六修内讧,讨而不胜,南逃雁门关内为六修追杀。《太平寰宇记》与代县方志皆记代县境内有“拓跋陵”“拓跋猗卢墓”。穆帝死后,其辅相卫雄、姬澹率晋人及乌丸三百余家,随刘琨子刘遵南奔并州。此碑当为卫雄、姬澹等南奔时所立。其实前此十年的306年,为故去的桓帝猗㐌在大邗城立功德碑的卫操及其侄卫雄同为代郡卫氏。而中国历史上的书法世家河东卫觊、卫瓘、卫恒、卫铄等名家同样是代郡卫氏。据《晋书·卫瓘传》:

卫瓘字伯玉,河东安邑人也。高祖暠,汉明帝时,以儒学自代郡(今大同市阳高县)征,至河东安邑卒,因赐所亡地而葬之,子孙遂家焉。[4]

可见魏晋间北留代郡卫氏与南迁安邑(今夏县)卫氏一样以书法名世。

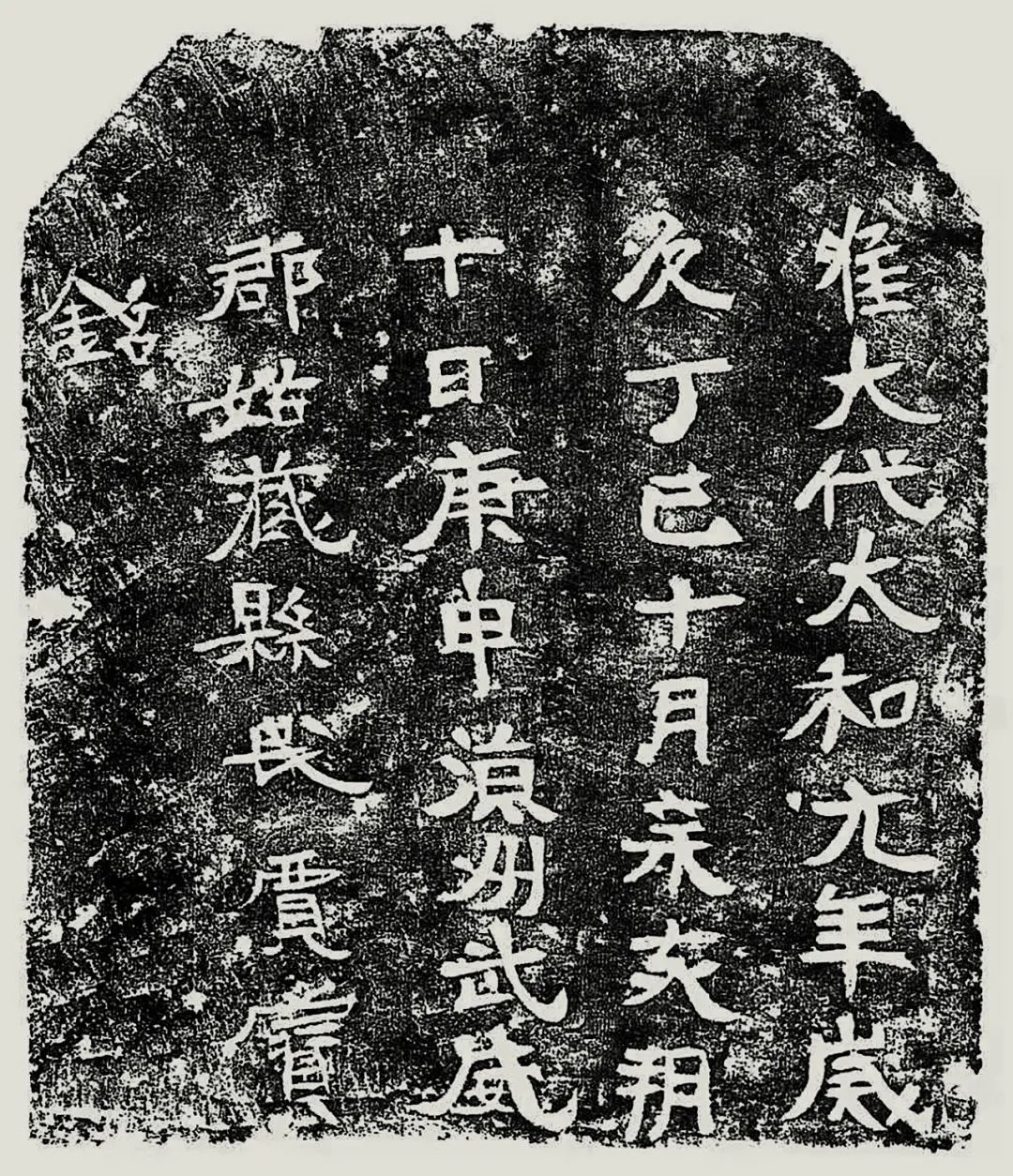

北魏 代王猗卢之碑

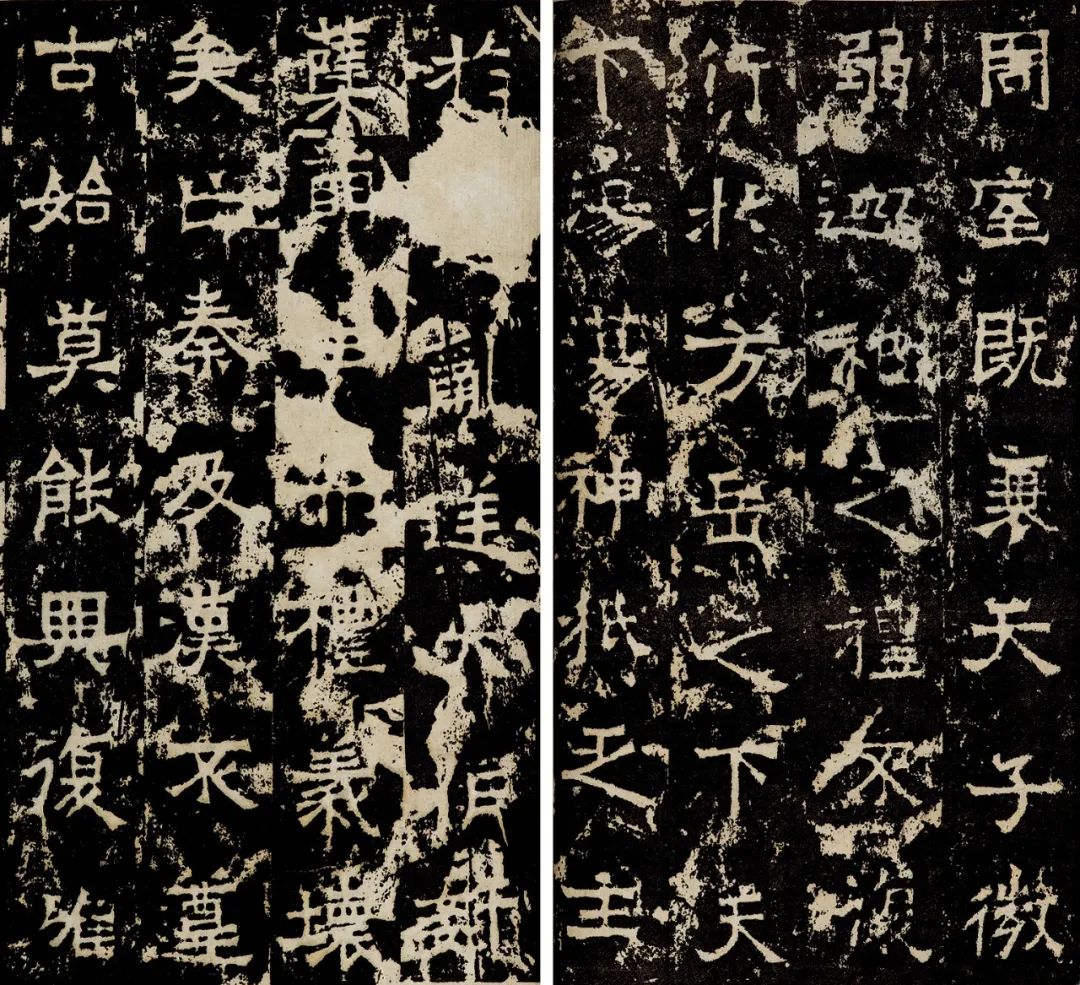

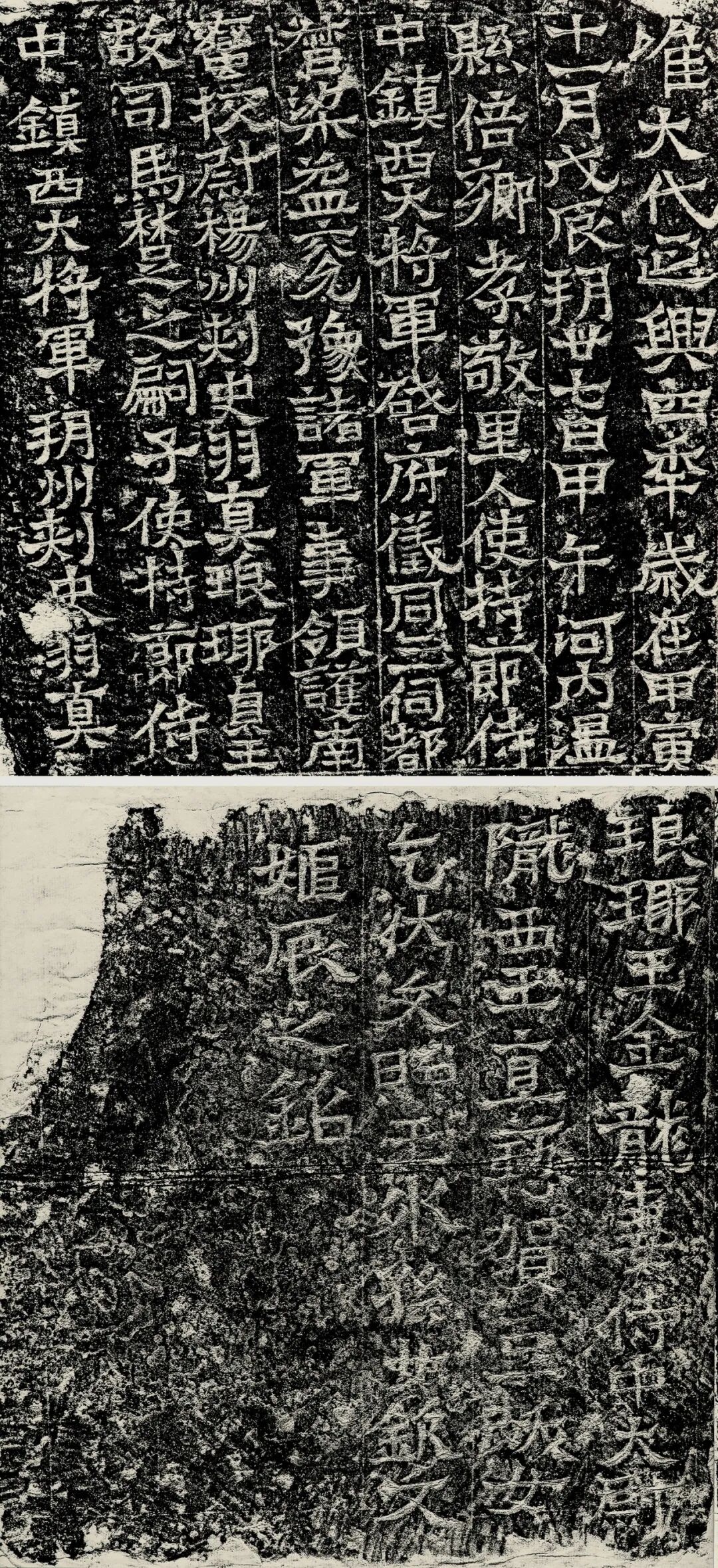

2.《中岳嵩高灵庙碑》

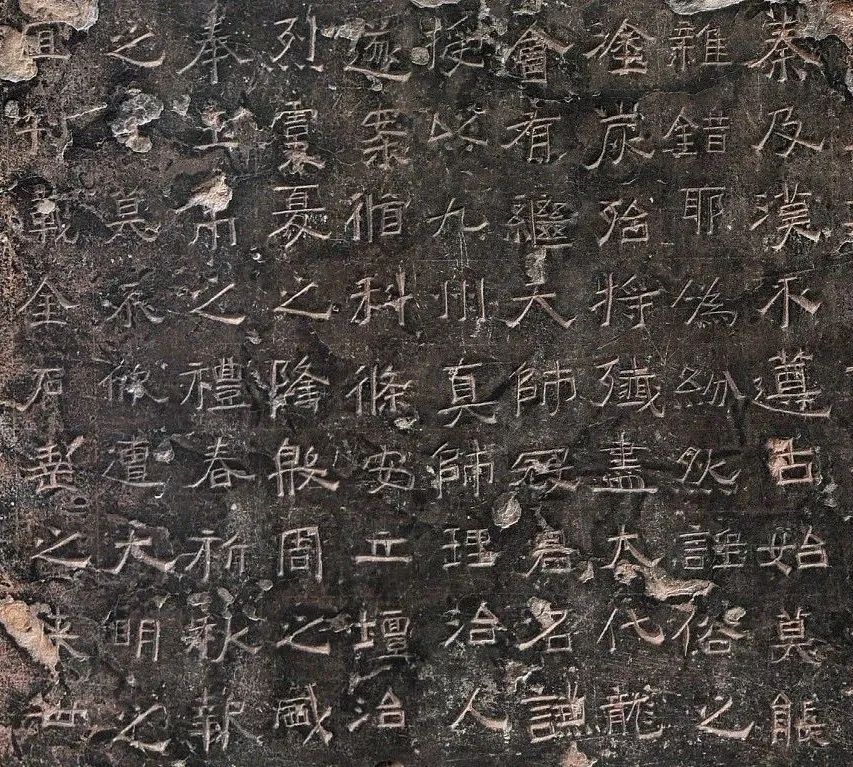

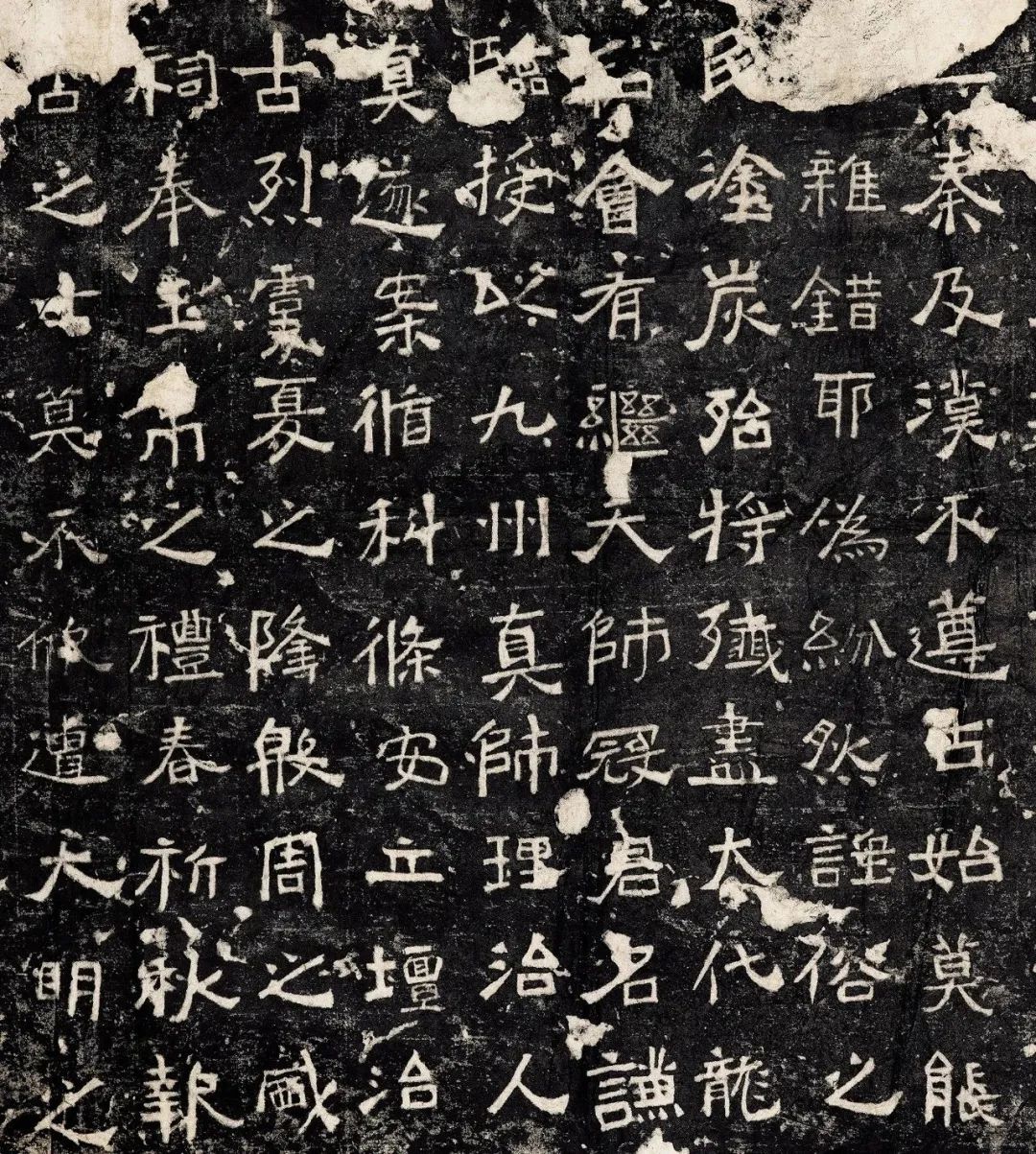

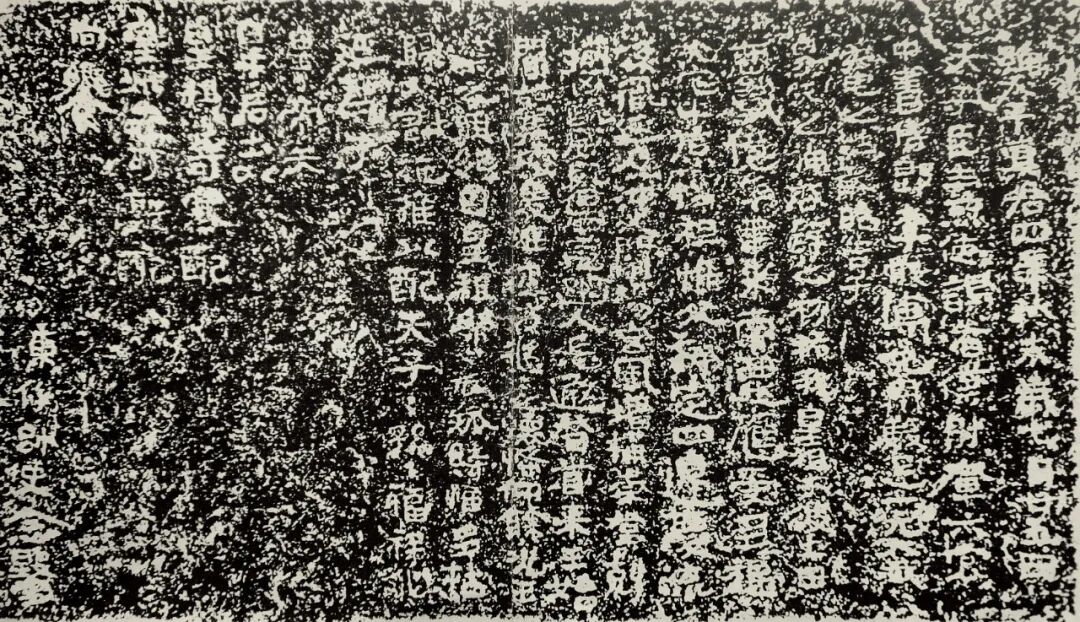

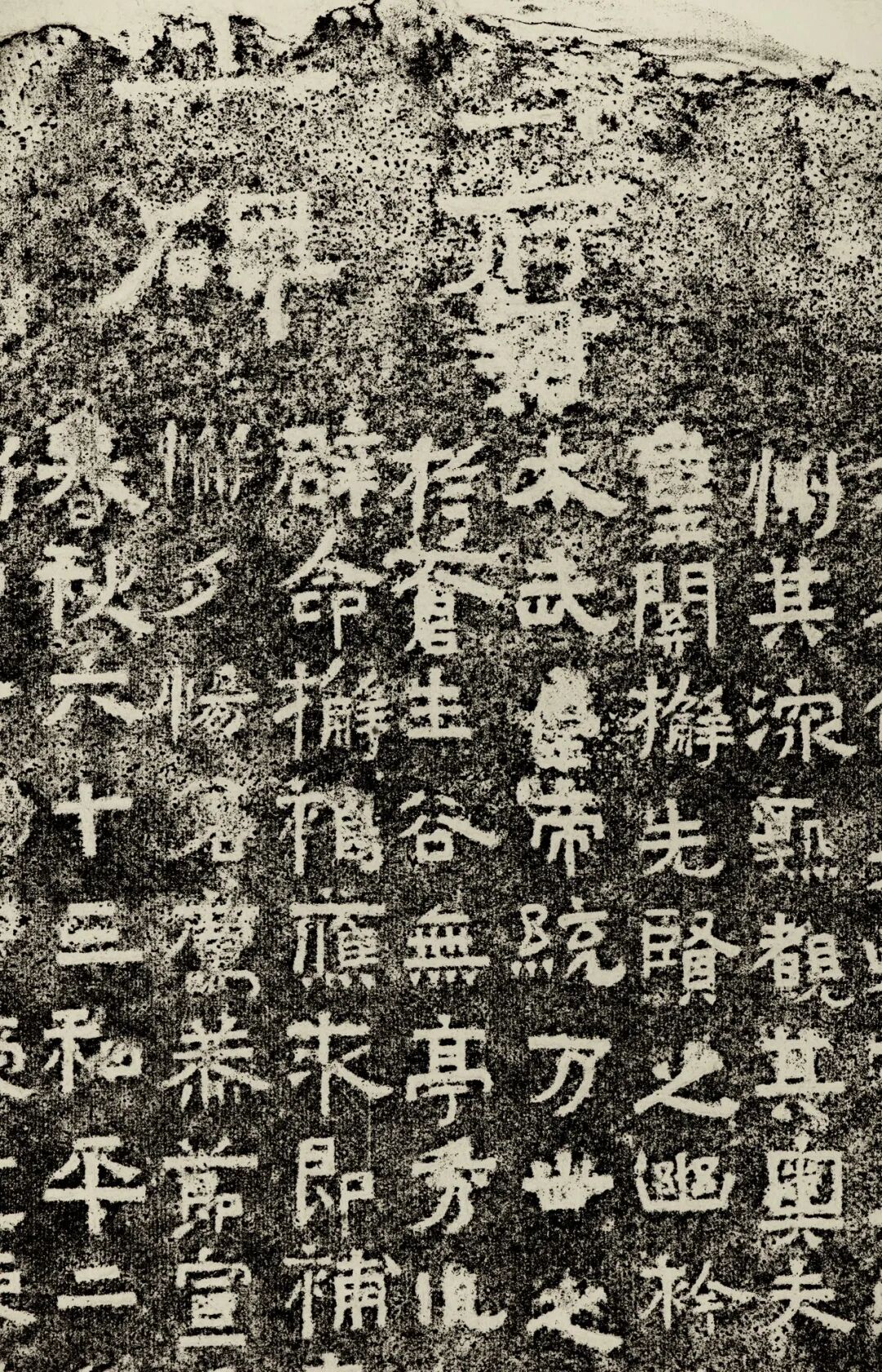

太武帝太延二年(436)的《中岳嵩高灵庙碑》是迄今所见北魏平城时期的最早碑石之一。碑阳可读四百余言,记造立中岳庙殿功德。碑阴存三百多字,列建庙立碑官员和工程技术人员名讳。如,内者令、领大长秋卿、洛州刺史尉迟初真、大鸿胪卿豆卢某,以及众多台遣画匠、台遣石匠、台遣材匠等匠人。台遣即由京城平城差遣之义。碑首有篆额“中岳嵩高灵庙之碑”八字。清康熙至乾嘉间学者黄叔璥《中州金石考》、钱大昕《潜研堂金石文字目录》、武亿《授堂金石跋》、吴玉搢《金石存》、陆增祥《八琼室金石补正》于《中岳嵩高灵庙碑》皆有著录。

北魏 嵩高灵庙碑(原石)

康有为《广艺舟双楫》评其碑阴为神品,碑阳为高品上,并总述其书风“体兼隶楷,笔互方圆”。愚以为“嵩碑”之阳古拙无伦,然点画略显生硬和体势略显僵直。碑阴则在古拙之外又重之以“高美”。第一列“领皇〔后〕大苌秋使”,“洛州刺史扶风公尉迟”的奇逸之风致,尤其是“大苌秋”“使”“史”等捺笔的开张,“扶风公”“初真被”“庙殿”结体用笔的沉雄峻美,只有比它晚六十多年的南北名碑《瘗鹤铭》和《石门铭》方可仰其项背。

《中岳嵩高灵庙碑》的创立时间,自宋赵明诚《金石录》“后魏《中岳碑》,太安二年十二月”后,[5]历来都从此说。清人陆增祥《八琼室金石补正》不仅附和太安说,而且将碑阴的“征北大将军、侍中、大鸿胪□卿城阳王豆卢□□”误释为“征北大将军侍中□□大□□□□□□城□王恒□”,[6]可谓离题万里。而此豆卢某某正是太武时“诏大鸿胪卿杜超假节、都督冀定相三州诸军事、行征南大将军、太宰,进爵为王,镇邺,为诸军节度”的太武帝舅氏杜超的胡名。若是文成帝太安年间,杜超已不在世,而立庙树碑的太延元年至二年(435—436)正是杜超镇邺之时。关于《中岳嵩高灵庙碑》的书丹人,经我再三辨识,知为“洛州行职王吐久万书也”。这位王吐久万,汉姓胡名,据姚蔚元《北朝胡姓考》,乌桓、高丽、冯翊羌均有王姓,此人应是诸胡中的王姓。

北魏 嵩高灵庙碑清拓

北魏 嵩高灵庙碑(原石局部)

北魏 嵩高灵庙碑清拓(局部)

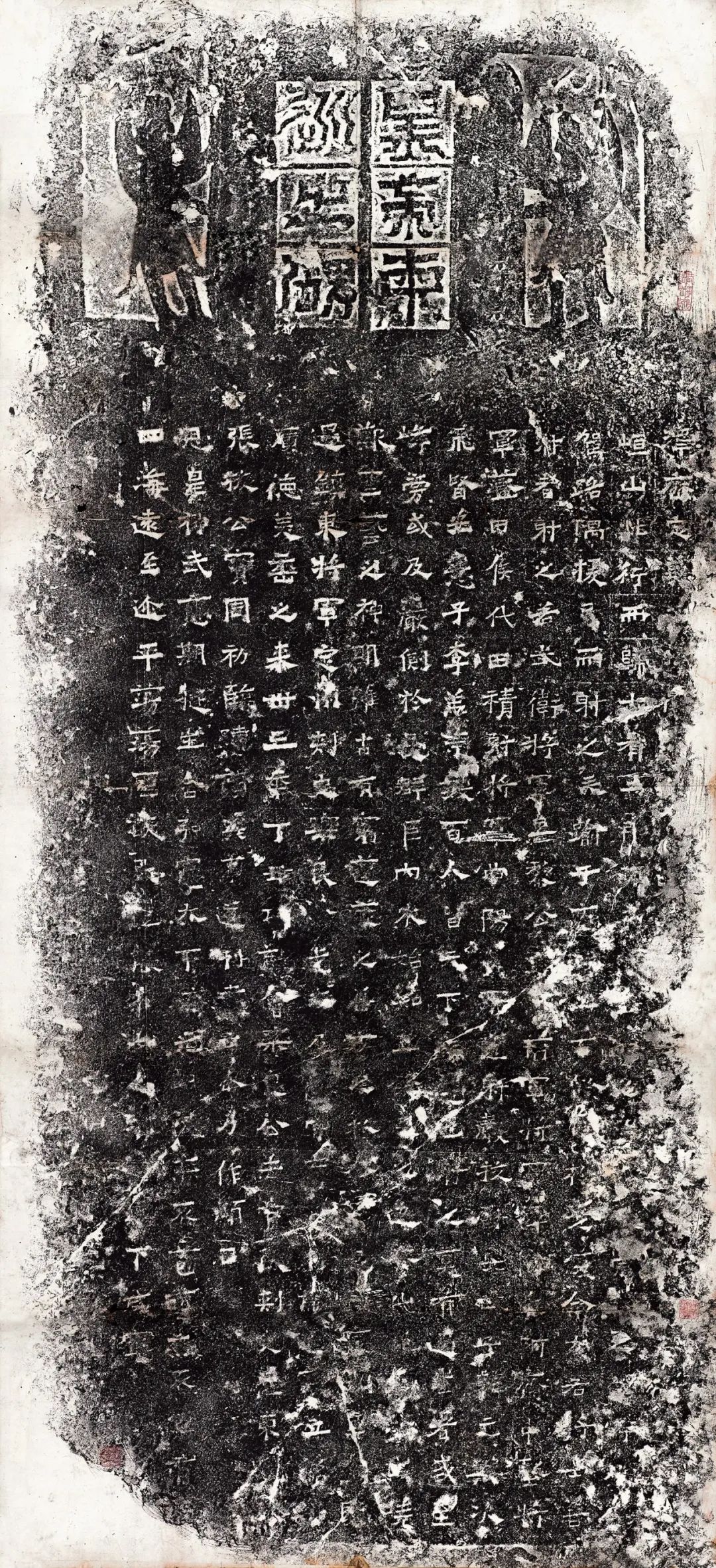

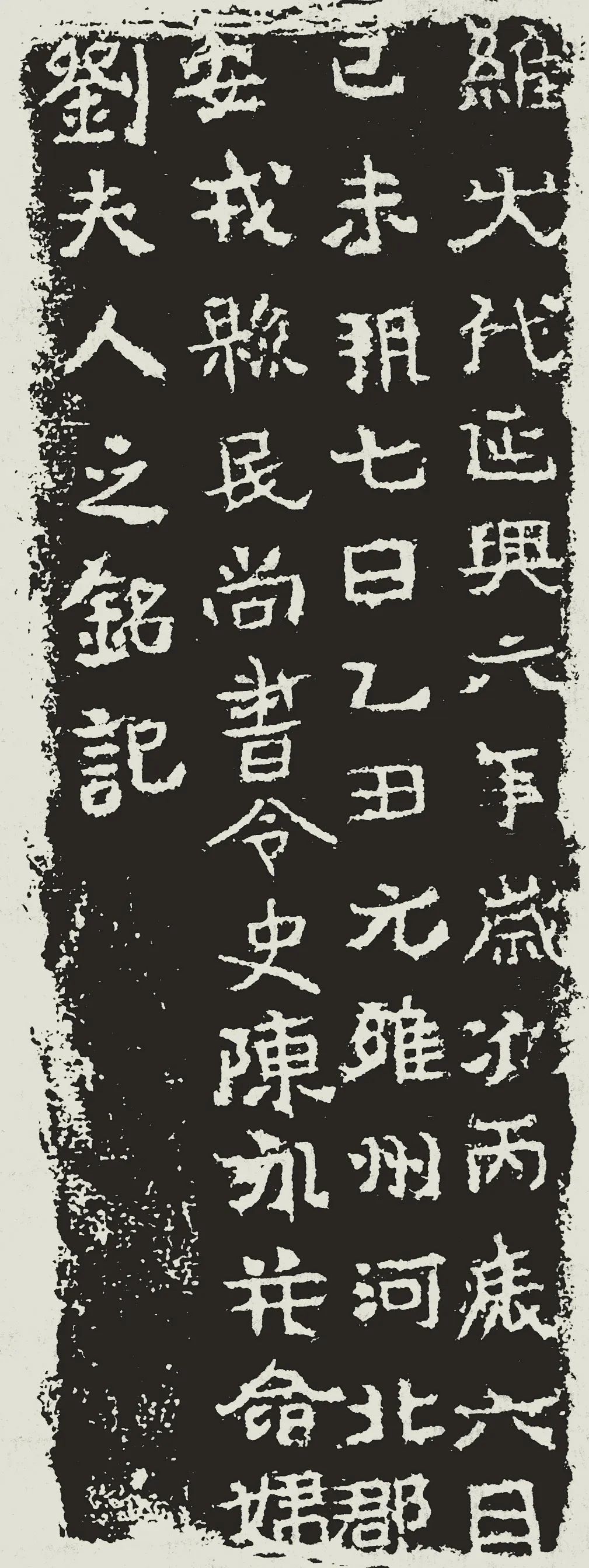

3.《皇帝东巡之碑》

《水经注·滱水》记为《御射碑》。并云:

徐水三源奇发,齐泻一涧,东流北转,迳东山下。水西有御射碑……石文云:“皇帝以太延元年十二月经五回之险邃,览崇岸之竦峙,乃停驾路侧,援弓而射之。飞矢逾于岩山,刊石用赞元功。”夹碑并有层台二所,即御射处也。碑阴皆列树碑官名。[7]

《魏书·世祖太武帝纪》云:

太延元年冬“十月甲辰,行幸定州,次于新城宫。十有一月乙丑,行幸冀州。己巳,校猎于广川。丙子,行幸邺,祀密太后庙。诸所过,对问高年,褒礼贤俊。”[8]

御射之事应在此次东巡“恒山北行而归”的路上。[9]《中国书法》刊林鹏先生《寻访御射碑记》,详述了他在家乡河北易县访碑的详细经过。[10]从其家乡易县南管头村的井沿砌石中找到了下部残石,并说上面的一半仍淤在一处沟泥中。林先生所谓确切地址,就是北京大学罗新君在他的《跋北魏太武帝东巡碑》中说的,“东巡碑立于今易县南管头之南画猫村漕河(古徐水)西岸”。[11]新近张永强先生又据《水经注》找到了三处御射碑残石,异地而同文也。[12]。

参众家研究成果,录《东巡碑》碑文如下:

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□/泽历定冀□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□/恒山北行而归,十有二月,□□□□□之崄,□□崇□之□峙。乃停/驾路隅,援弓而射之,矢逾于峦□三百余步。于是爰命左右将士善/射者射之。若武卫将军昌黎公丘眷,前军将军浮阳侯阿齐,中坚将/军蓝田侯代田,积射将军曲阳侯素延,射声校尉安武子韩元兴,次/飞督安熹子李盖等数百人,皆天下□□也,射之。莫有过崖者,或至/峰旁,或及岩侧。于是,群臣内外始知上□□之远,无代绝□□。咸嗟/叹圣艺之神明,虽古有穷、蓬蒙之善,方之于今,□□□□□□□□/过。镇东将军、定州刺史、乐浪公乞□乃□□□□□□□□立铭,□/广德美,垂之来世。三年丁丑功讫。会乐浪公去赏,以刺史、征东将军、/张掖公宝周初临,续赞其事,遂刊□□□,乃作颂曰:/思皇神武,应期挺生。含弘宽大,下济光明。德无不包,荫无不□。肃肃/四海,远至迩平。荡荡圣武,弘□展□。□□□□,天下咸宁。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

《东巡碑》书体虽未完全脱离汉隶母体,体势开张,依稀可见藏锋起笔,也有波磔收笔之意,但字形业已拉长,体势渐呈右昂,点画已多为方笔,起笔多用方笔铺毫,横、撇收笔常以上挑和重按方出代替“燕尾”,折笔已出现内圆外方的楷法。书丹者贾聪虽书名未显,但此时正是北魏早期书法大家崔浩、卢渊称霸书坛之际。此石作为为皇帝记行之作,代表了当时的书法艺术水准,也展示了北魏平城时期前三代(道武、明元、太武三帝)铭刻的基本书风,在魏碑发展过程中具有里程碑的意义。如果说《魏文朗造像题记》带有民间意趣,《中岳嵩高灵庙碑》犹见仙逸之气,那么《皇帝东巡之碑》的庄严肃穆、宽博厚重、整齐茂密,反映的便是皇家的富丽堂皇和庙堂之象了。

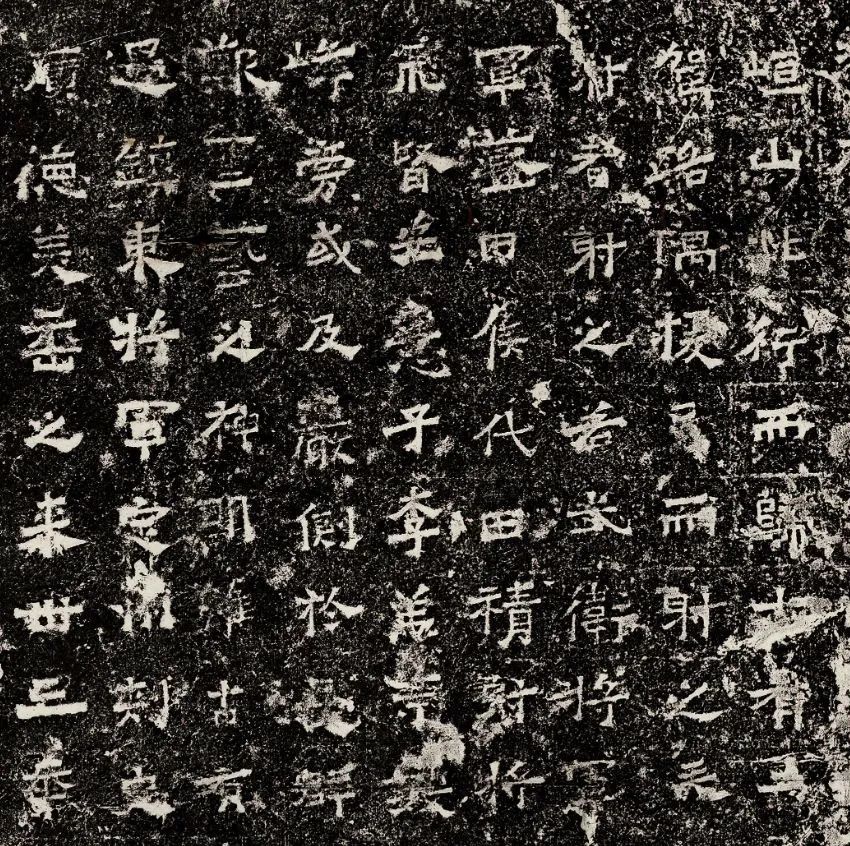

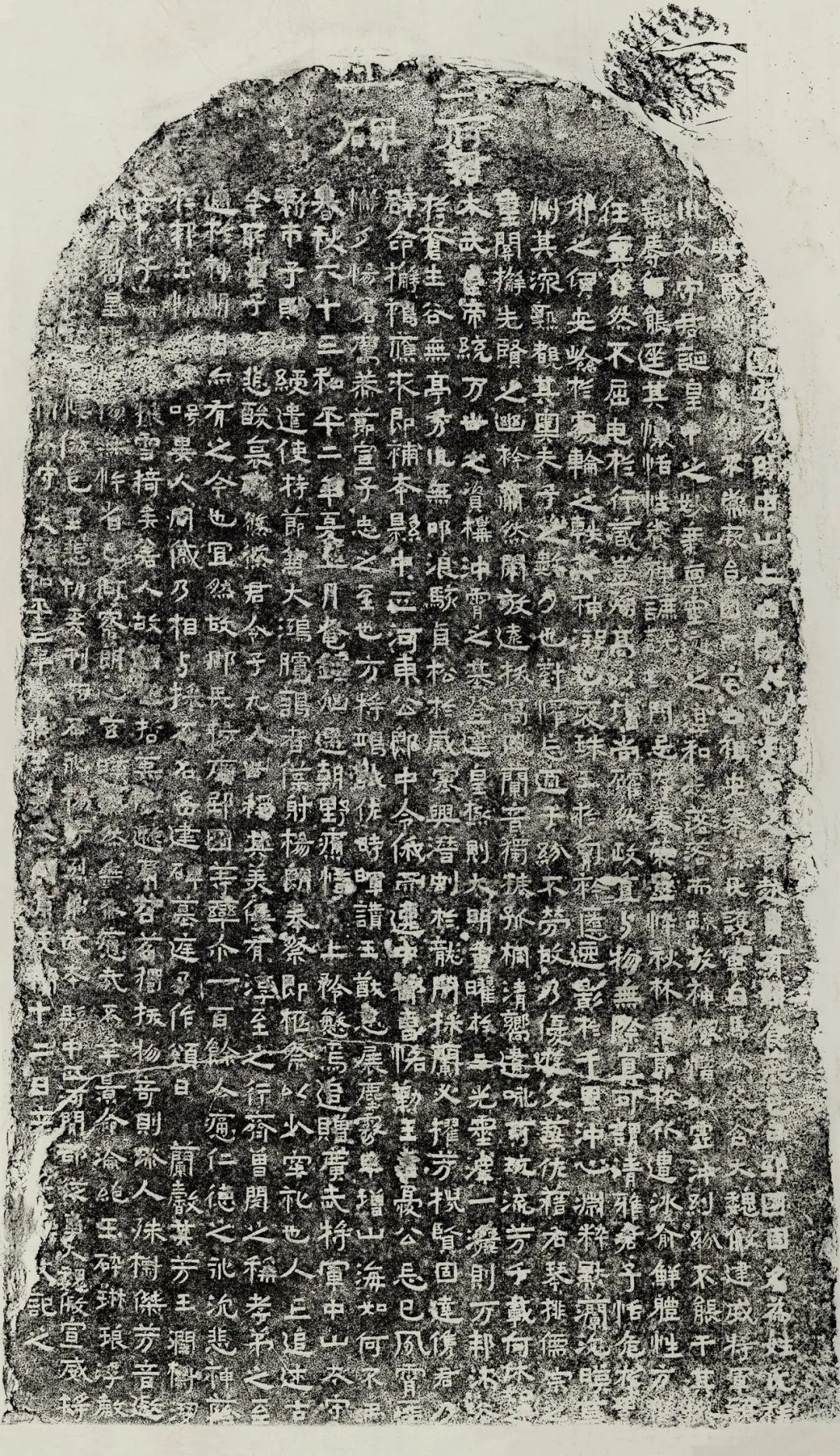

北魏 太武帝东巡碑

4.《嘎仙洞祝文》

1980年7月,由时任呼伦贝尔盟文物管理站长的米文平先生在鄂伦春自治旗大兴安岭东段顶颠东麓的嘎仙洞发现。这是一处天然山洞,南北长100多米,东西宽20余米,可容数千人。祝文为摩崖石刻,位于距洞口15米处的花岗岩石壁上。高70cm,长120cm,阴刻19行,每行12至16字,凡201字。

据《魏书·礼志一》:

魏先之居幽都也,凿石为祖宗之庙于乌洛侯国西北。自后南迁,其地隔远。真君中,乌洛侯国遣使朝献,云石庙如故,民常祈请,有神验焉。其岁,遣中书侍郎李敞诣石室,告祭天地,以皇祖先妣配。

这便是《嘎仙洞刻石》。祝文书法隶书而多楷意,与早它三十年的东晋义熙十年(414)《高句丽好太王碑》颇多相类之处。隶意浓重,但却很少波磔;体势宽博雄浑,但笔画瘦劲而粗细变化不大;不仅字法、点画时见楷则,而且章法全用楷则。这件作品虽在四千里之外,却是实实在在的平城之作。李敞们应当是捧着崔浩抑或高允这些文章高手拟就并经皇帝过目的祝文上路,而且“祭告团”中还应当有一位,是李敞、傅㝹或另一位善书者,带着预先准备好的文房四宝,在石室中告祭后找了一处适合书刻的所在打磨、书丹、镌刻。

嘎仙洞

北魏 嘎仙洞铭

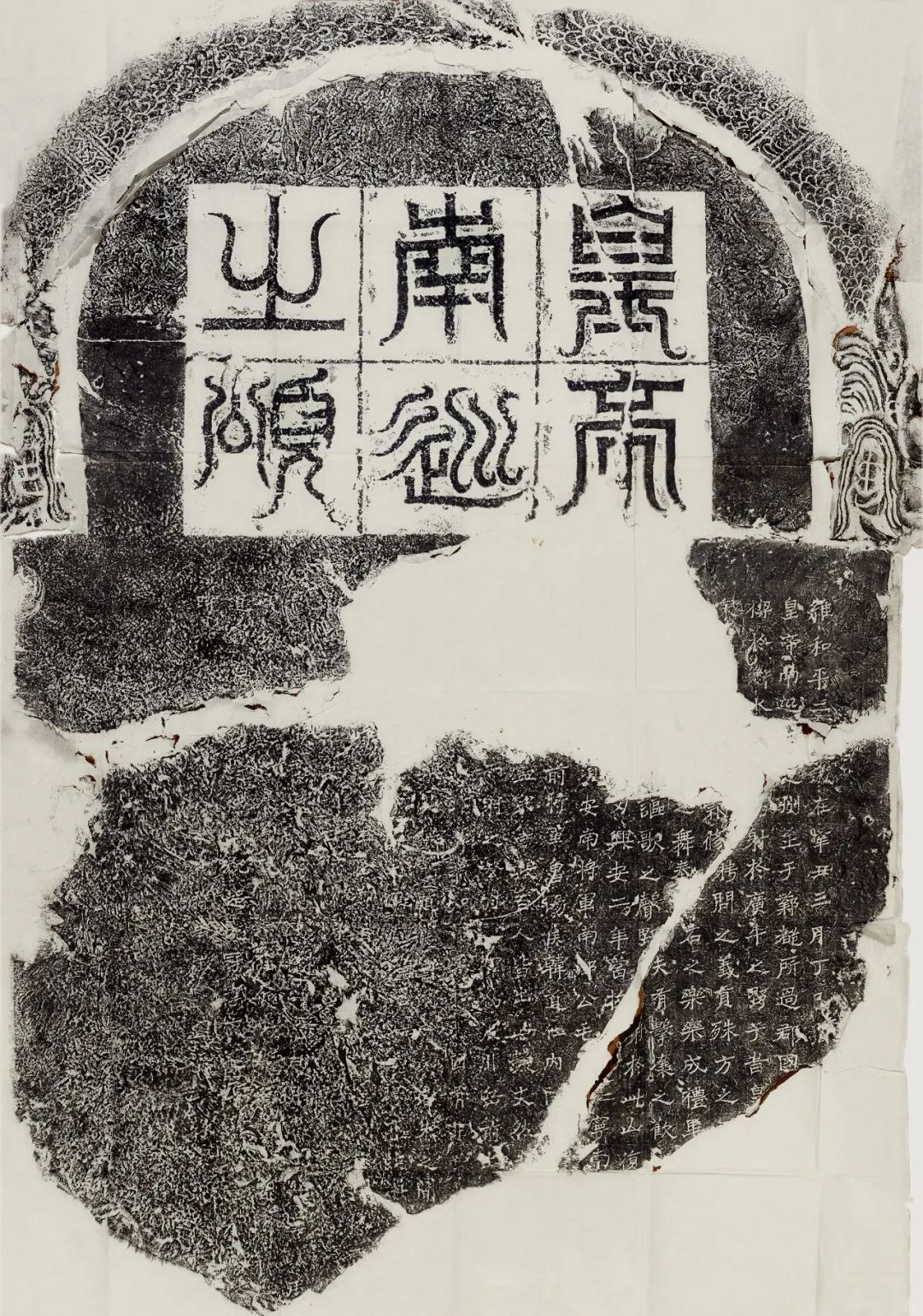

5《皇帝南巡之颂》

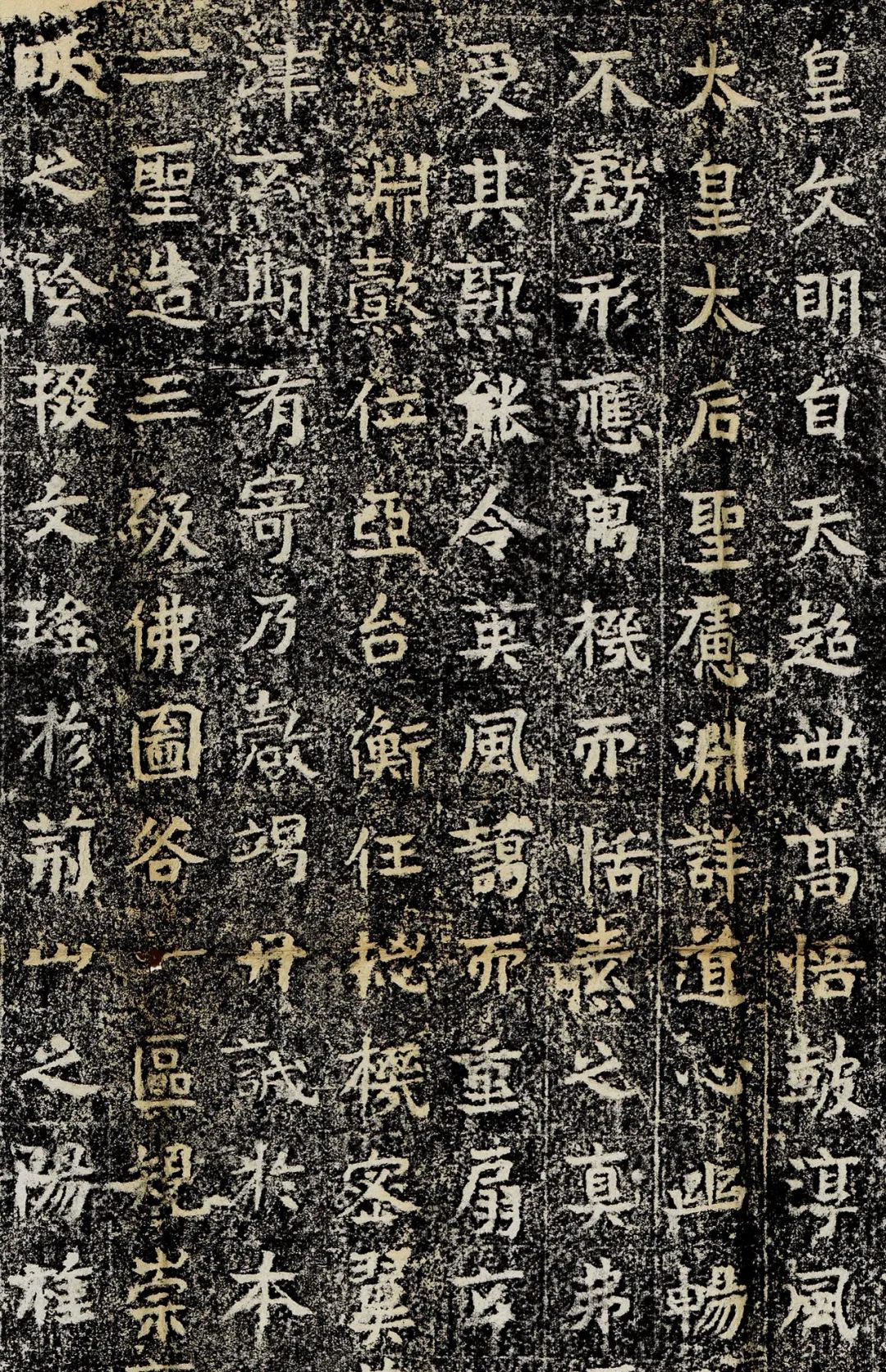

北魏 文成帝南巡碑原石

北魏 文成帝南巡碑

6.《邸府君之碑》

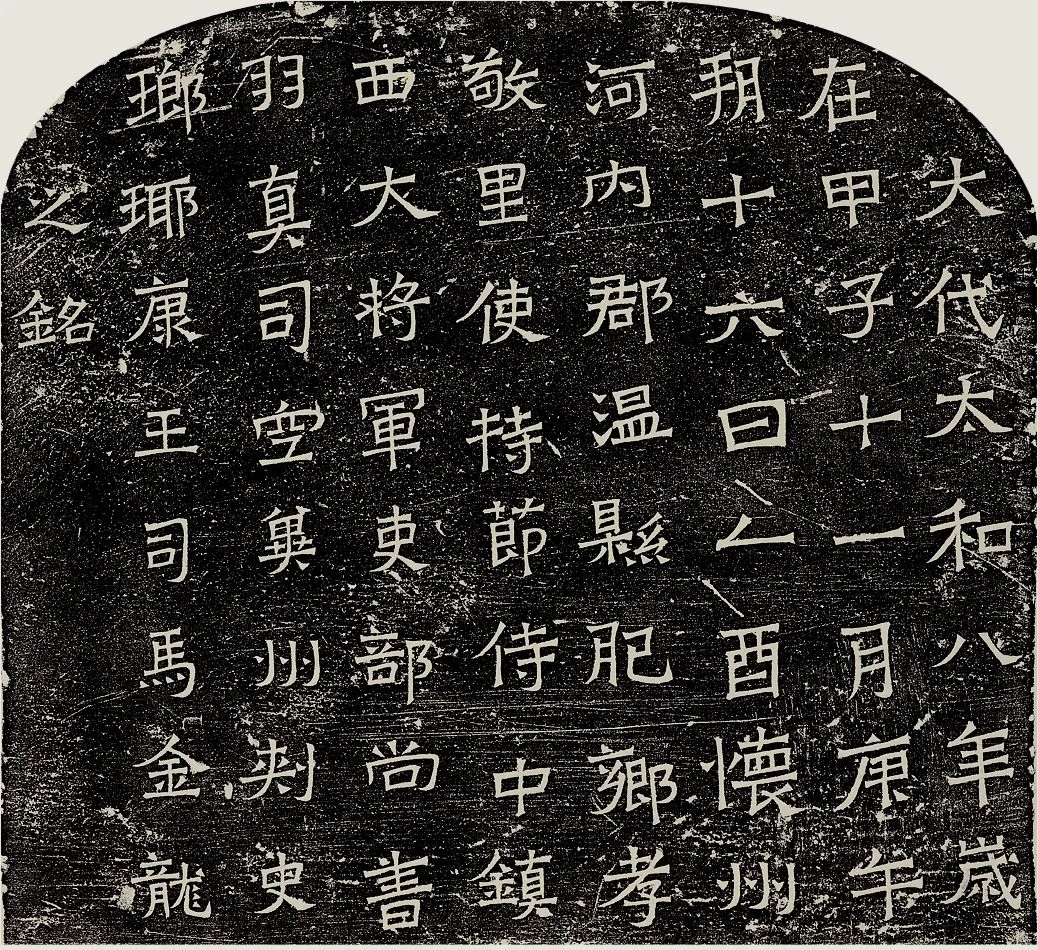

北魏平城时期刻于京畿平城之外的又一种碑石,和平三年(462)立。1988年在河北省曲阳县北岳庙附近的古井被发现,现立于上曲阳北岳庙中。石高125cm,宽78cm,石厚18cm。[13]碑文21行,满行35字,两侧2至4行可能少1至2字,共730字以内,可辨识者680字左右。上部无螭无饰,额题“邸府君之碑”五字,与碑文一样都是北魏平城时期铭刻体。

碑主邸氏,其名已不可识,首行似有“讳迁”而不确也。幸好可知他“字元明”,因此亦可以《邸元明碑》称之。据碑文:

太武皇帝统万世之资,构冲霄之基,登建皇极;

采兰必擢芳,搜贤固达隽。君乃辟命,解褐应求。即补本县中正,河东公郎中令,俄而迁中部曹。

可知邸元明系太武帝神䴥征士。可与《魏书·世祖纪》神䴥四年(431)九月壬申

访诸有司,咸称范阳卢玄、博陵崔绰、赵郡李灵、河间邢颖、勃海高允、广平游雅、太原张伟等,皆贤儁之胄,冠冕州邦,有羽仪之用……征玄等及州郡所遣,至者数百人,皆差次叙用。

相互印证。

就书法而言,“邸府君碑”在平城时期铭刻书迹当中,甚至是整个十六国、南北朝铭刻书迹中是当之无愧的神品。其书风与北朝的“嵩高灵庙碑”“钦文姬辰铭”“鞠彦云墓志”,南朝的“爨宝子”“爨龙颜”相近,但其雄浑恣肆、高风奇韵,以及在庙堂风和山野气的结合上,大胜于前述诸刻。其书风古朴洞达,隶意草情,高冠草履,仙风道骨,等闲者流莫尚其高也。其形势平而不板,重而不滞,行运简易,沉稳开张,前后诸刻难比其雄也。其措意则别体异形,随处可见,增省偏旁,随心所欲,奇怪稚拙,变化莫测,皕载魏风此最奇也。

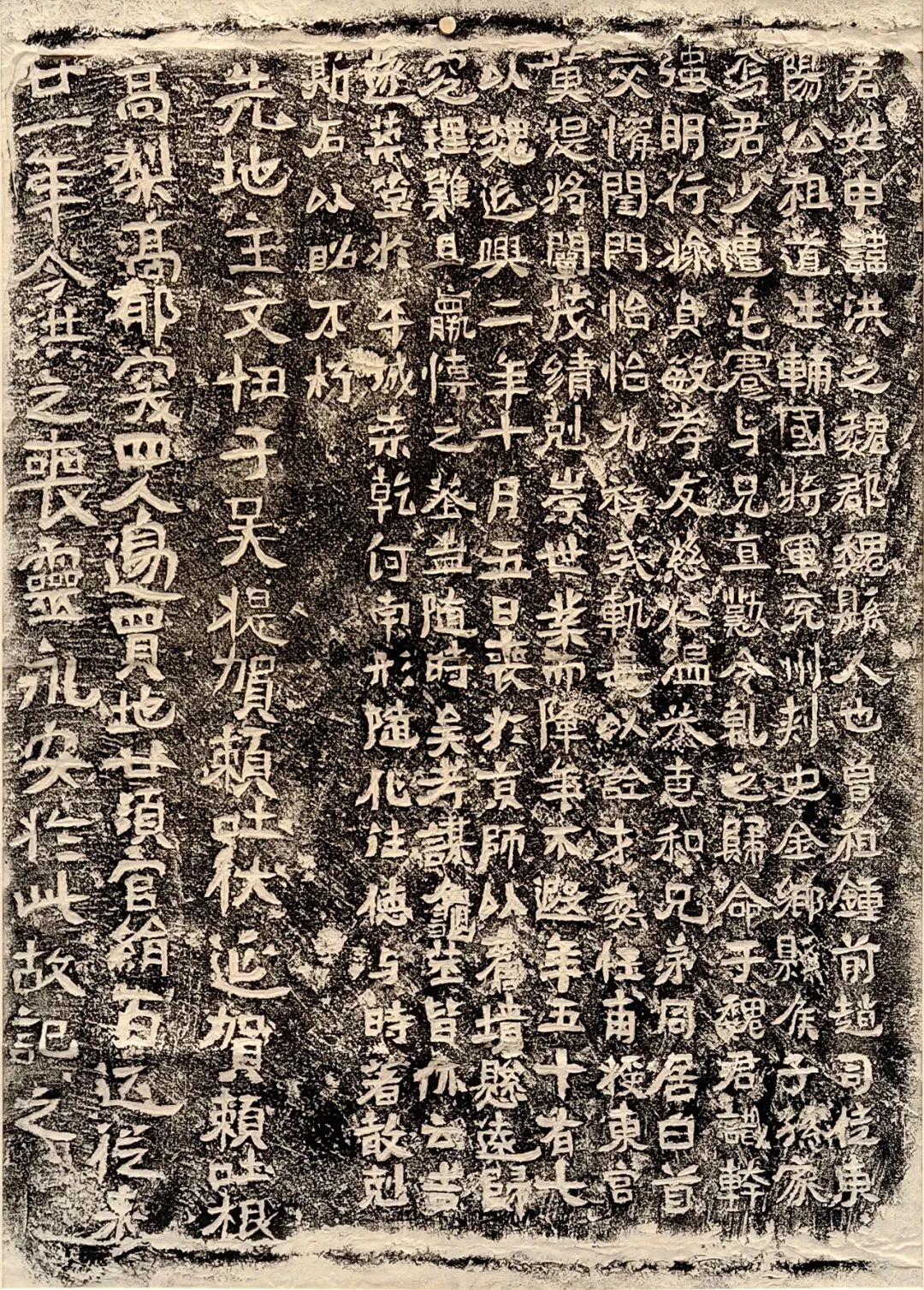

北魏 邸府君碑

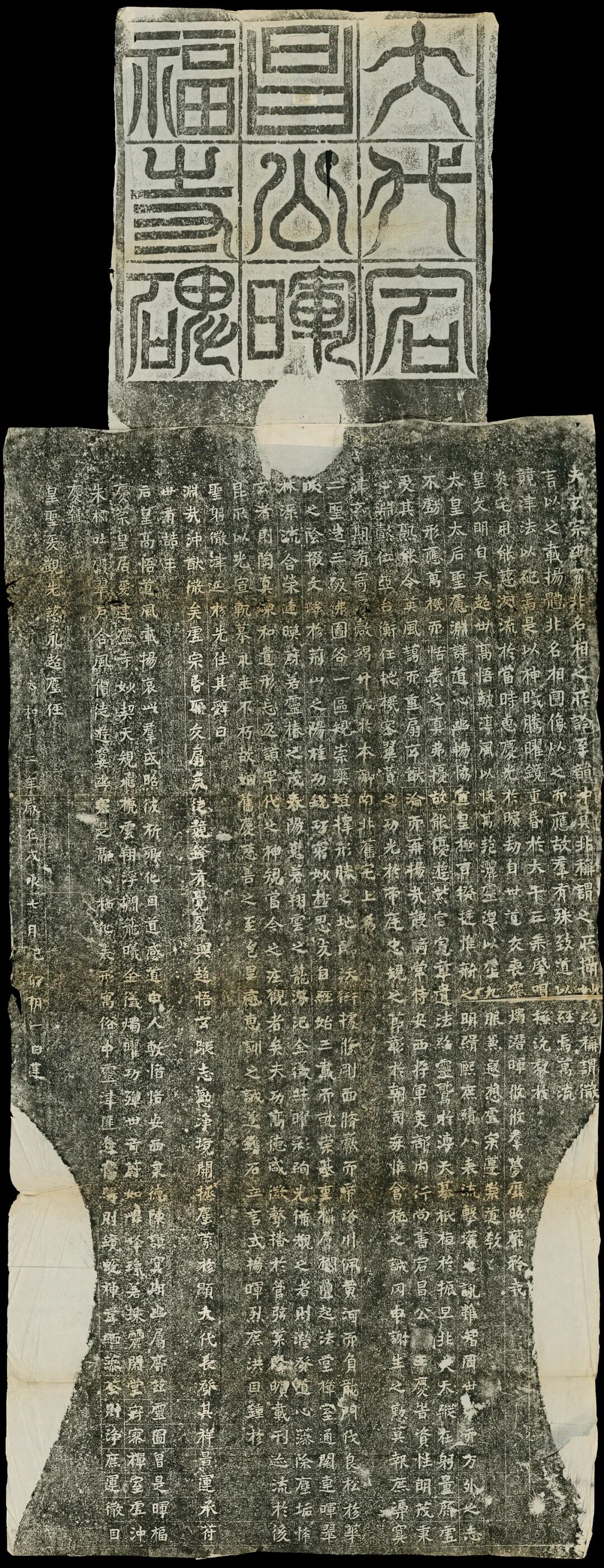

7 .《晖福寺碑》

孝文帝拓跋宏太和十二年(488)立,篆额题“大代宕昌公晖福寺碑”九字。清末在陕西澄城县发现,1972年移藏西安碑林。太和宠阉宕昌公王遇(历官吏部尚书、将作大匠)在平城东郭外为文明太后冯氏和孝文帝建三级浮图一尊,还立了一通“额题大篆非佳耳”石碑(《水经注》语)。同时在其家乡冯翊(今陕西大荔县)立晖福寺,并立此碑。石高294cm,宽90cm。碑文为正书,24行,行44字,全文787字。书体似《司马芳残碑》而书格过之,与《灵山寺塔下铭》有些脉络相承之处,而与《司马金龙墓木屏风榜题》则可能出自同一人之手,书者当为王遇本人。康有为评晖碑“浑穆高古,为魏碑上上品”,列其为妙品上,赞其古朴、高简,为“隶楷之极则”。此刻质朴无华,不事张扬,体丰笔健,扎实到位,厚重温文,风骨高美。与北魏太和早中期的铭刻书迹相比,此刻章法、结字、用笔已全是楷法,是当之无愧的洛阳北邙体的源头。

北魏 宕昌公晖福寺碑清拓

北魏平城的砖石墓铭

近些年在大同及其周围北魏墓葬中出土的砖石墓志有十数种。下面就这些志石及其分期、书风、形制略述于后。

平城砖石墓铭例举:

正平元年(451)《孙恪墓铭》残石,20世纪末现身于大同坊间,石高40.5cm,残长43cm,四边有2cm高框。尚存铭文5整行,3残行,满行11至13字,可辨识者68字,书体为楷隶。私家所藏。

文成帝兴安三年(454)《韩弩真妻王亿变碑》,20纪90年代末见于大同市坊间,几经辗转,终藏云冈石窟陈列馆。石高44cm,宽24cm,铭不大,但却是标准的碑形。其上为圆弧形,有双龙交尾戏珠螭首。下为“平国侯韩弩真妻碑”八字篆额,为魏晋习见的具有装饰意味的倒薤篆,虽略显草率,却颇为生动。碑文为楷书,9行,63字。

太安三年(457)《尉迟定州墓门石刻铭文》,2009年冬出土于大同市东北三十五公里的阳高县王官屯镇电建工地,铭文刻于砖券墓内的石椁封门外侧中部,石高122cm,宽66cm,厚6cm。封门石未经磨光,石面尚存许多斧凿斜痕。铭文为楷隶,共6行,每行至多21字,末行最少,为9字,凡97字。藏大同市博物馆。

北魏 韩弩真妻王亿变碑

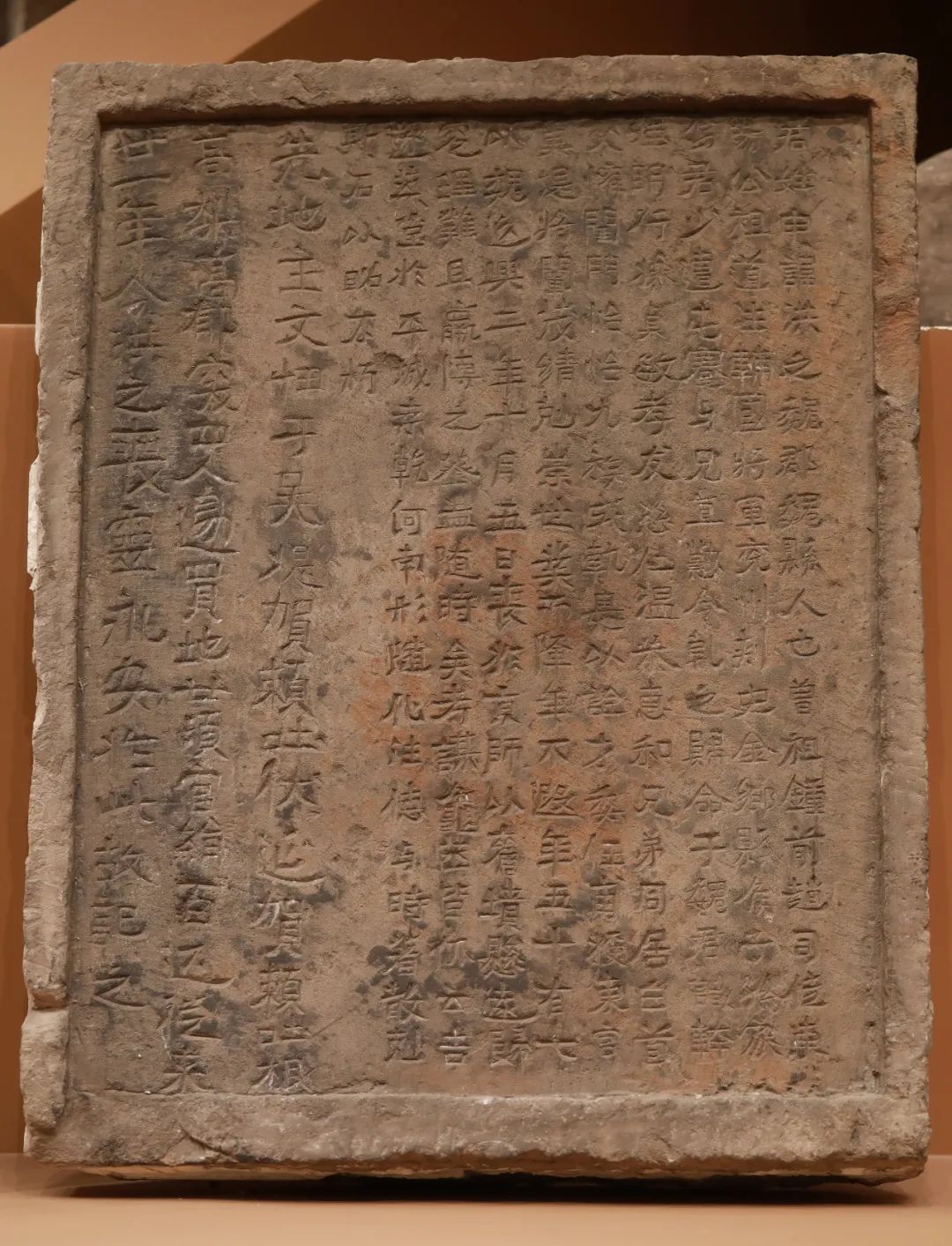

孝文帝延兴二年(472)《申洪之墓铭》,早年出土于大同地区,初藏云冈石窟,后移至大同市博物馆。石纵60cm,横48cm,四周有高1cm、宽2.5—3cm的边框。字体为隶意极重的楷书,志文13行,行20字,凡186字。另有行楷后记3行,行15至18字,共50字。

延兴四年(474)《钦文姬辰墓铭》,钦文姬辰为司马金龙妻,1965年出土于大同市东六公里的石家寨村司马金龙夫妇合葬墓,现藏于大同市博物馆。石高29cm,宽27cm。正面刻楷隶8行,满行11至13字,行间有竖界格。反面刻4行,满行9至10字,两面共129字。

延兴六年(476)《陈永夫妇墓铭》,1995年在大同市阳高县东三十五公里的强家营村出土,现存阳高县文管所。砖质,有盖,高29cm,宽14.5cm,厚6cm。铭文为楷书而兼隶意者,4行,足行13字,凡45字。墓铭由两块精美的青砖刻制而成。下为铭砖,铭面略凹。四周带框。框宽约3cm,高不足1cm,上下框为平面,左右框则呈锯齿形。上为盖砖,与铭面相扣部分平整而微凸。铭砖和盖砖上侧面分别刻有两组精美的忍冬纹饰,精致而极富装饰性。

北魏 司马金龙妻钦文姬辰墓铭

北魏 陈永夫妇墓志砖拓片

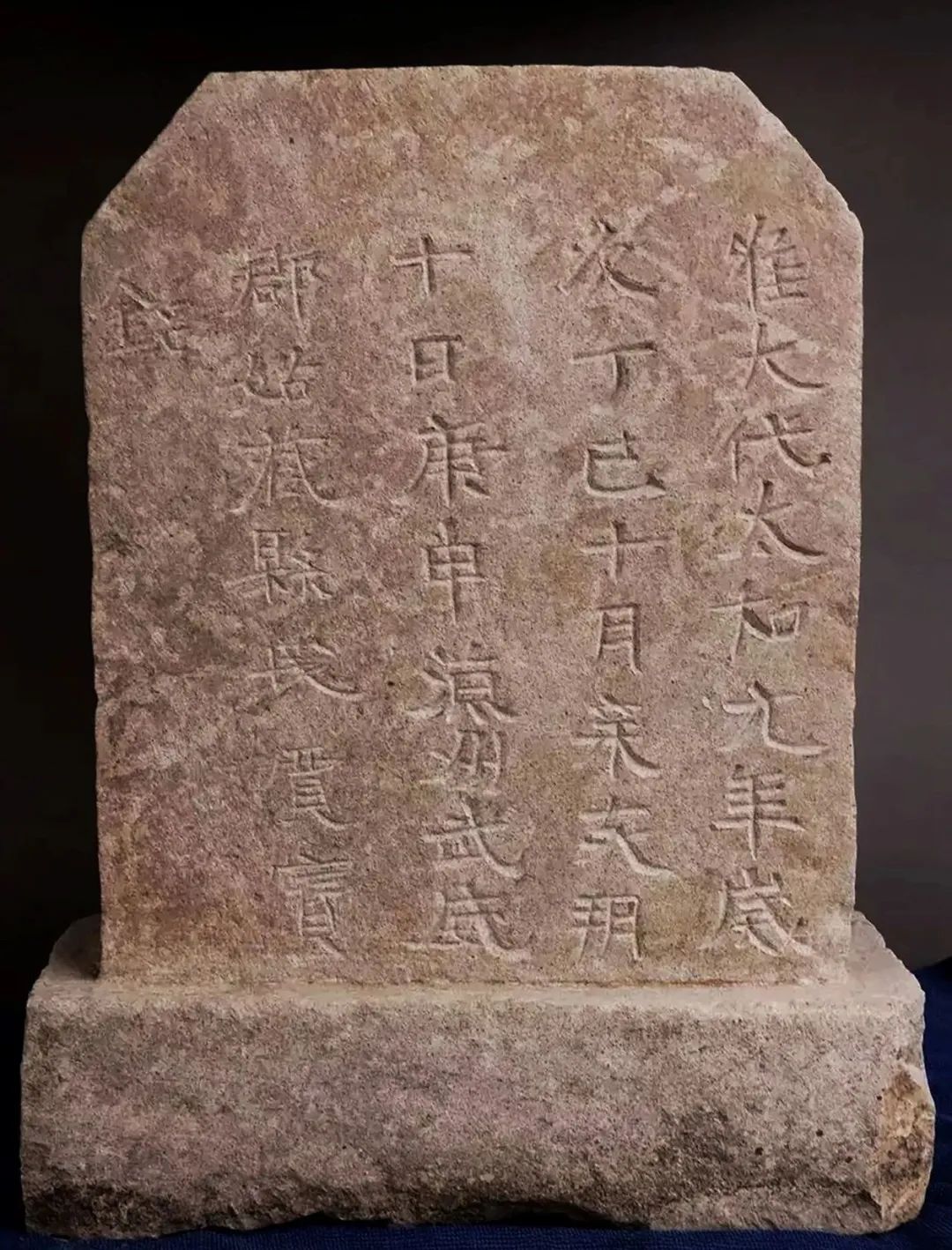

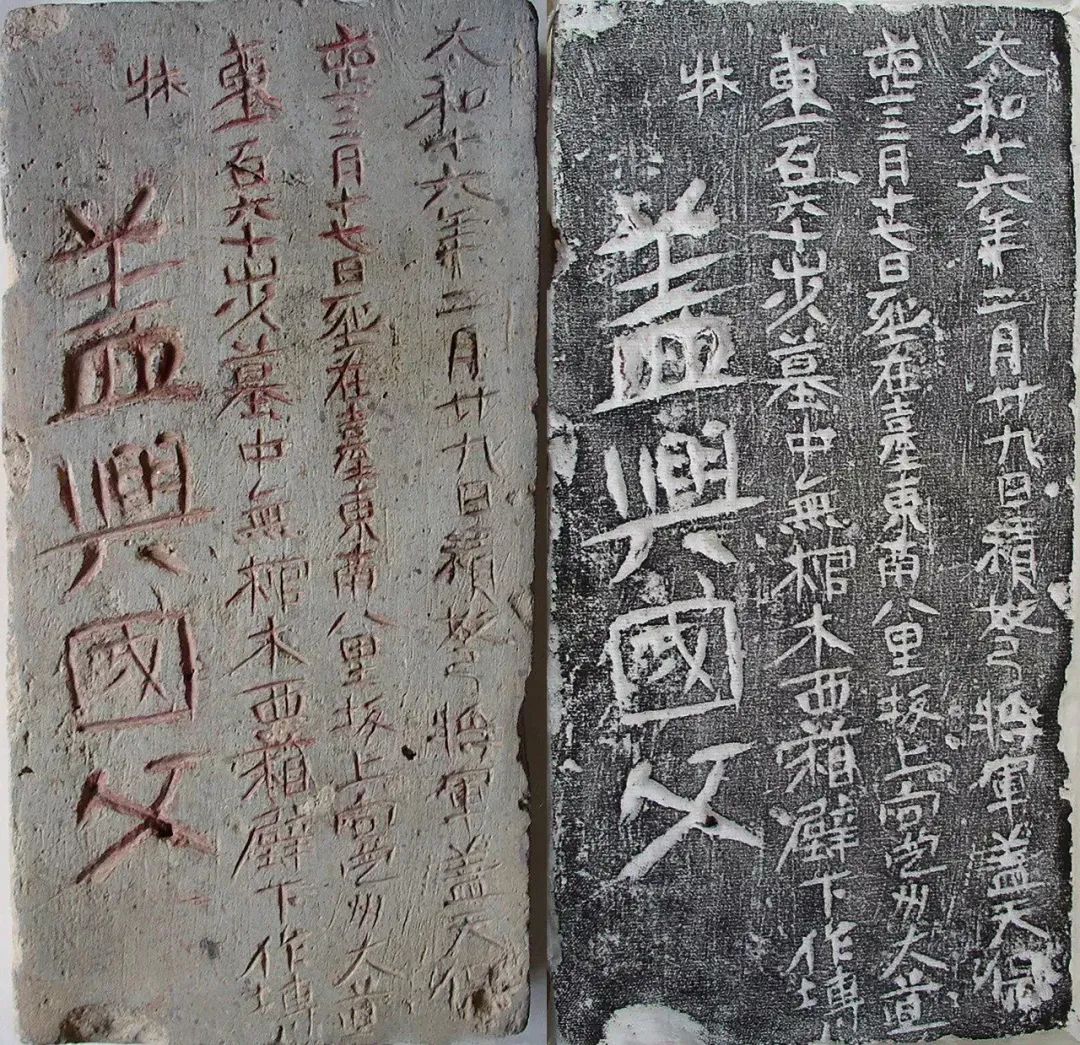

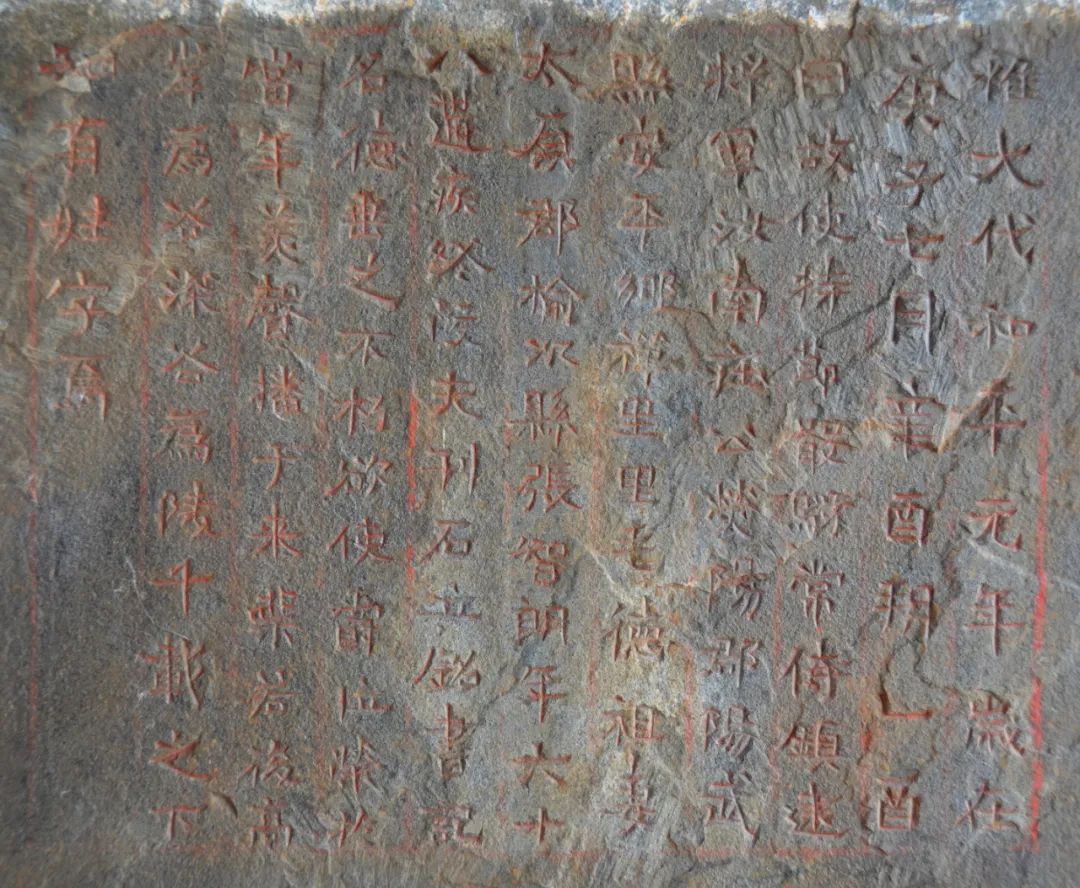

太和元年(477)《宋绍祖墓砖》及《墓顶刻石》,2000年四月出土于大同市御河东岸原雁北师范学院(今大同大学)扩建工地。墓室是一所十分考究的殿堂式石室,墓道北过洞填土中有砖铭一枚,长30cm,宽15cm,厚5cm。砖面阴刻:

大代太和元年岁次丁巳幽州刺史敦煌公敦煌郡宋绍祖之柩

隶楷3行25字,字内填朱。石室顶仿瓦垄间刻“太和元年五十人用公〔工〕三千,盐豉卅斛”题记。豪华的石棺室,内有精美的双人乐舞画,这些与宋绍祖敦煌公的身份相符。

太和八年(484)《杨众度砖铭》,2001年5月出土于大同城南七里村变电站工地,长31—33cm、宽15cm、厚5cm。砖面阴刻边框和竖界格,一端饰以忍冬纹。铭文为平城隶楷,4行,行17至18字,共71字。

太和十六年(492)《盖天保墓砖》,2005年夏见于大同市坊间,据云出土于大同城东南七里沙岭村东一里许的高坡上。砖为北魏习见之砌墓砖而稍加磨光,长30cm,宽15cm,厚5cm。铭文分两部分,前为小字,三行又一字,楷书,字径2cm许,凡55字:

太和十六年二月廿九日积弩将军盖天保/丧,三月十七日葬在台东南八里坂上。向定州大道/东一百六十步。墓中无棺木,西葙(厢)壁下作砖/牀。

后为“盖兴国父”四个大字,字径4—5cm。

北魏 宋绍祖墓砖(涂朱)

北魏 贾宝墓铭(原石及拓片)2017年出土(图源:大同市考古研究所)

北魏 盖天保墓砖

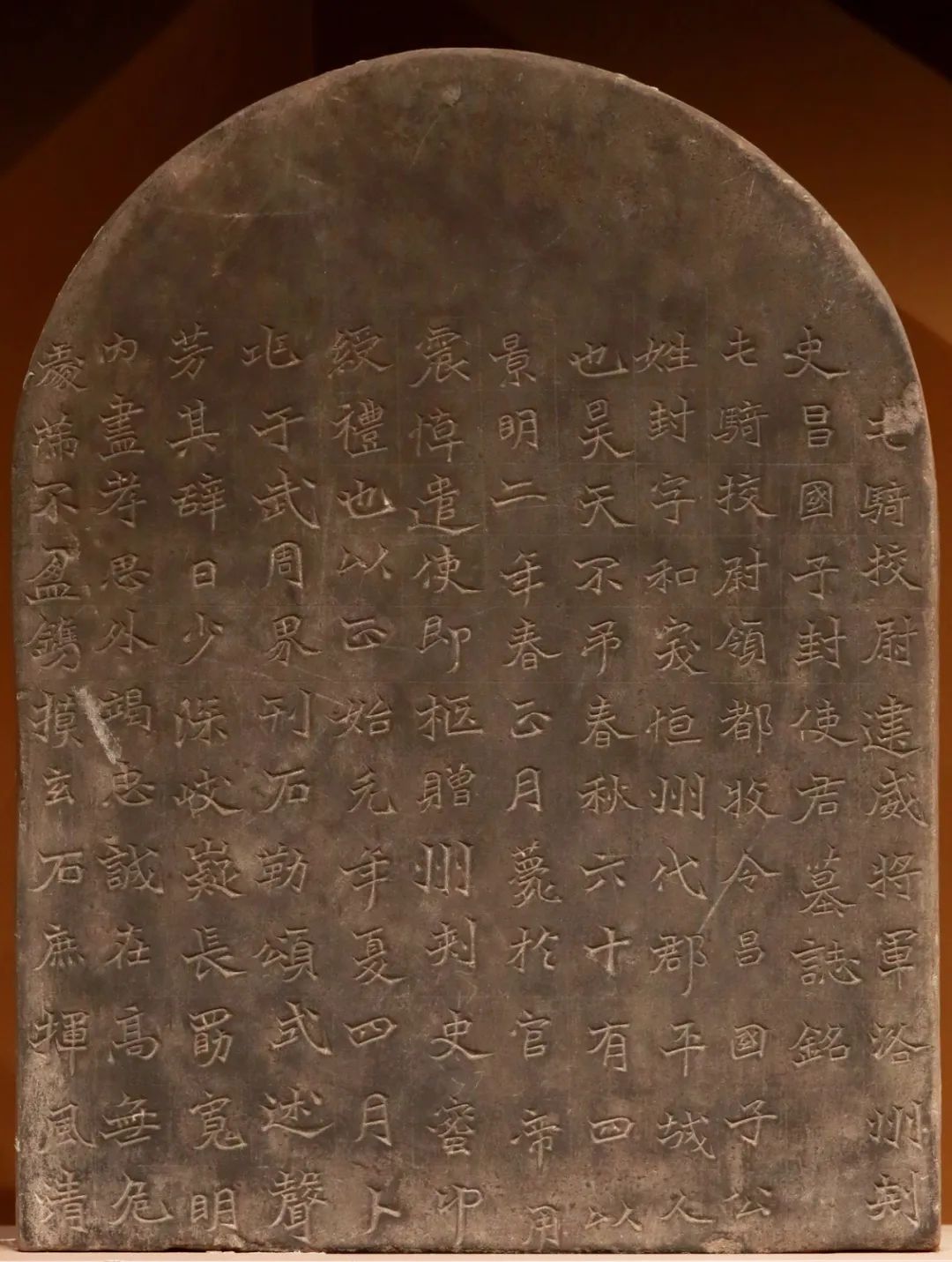

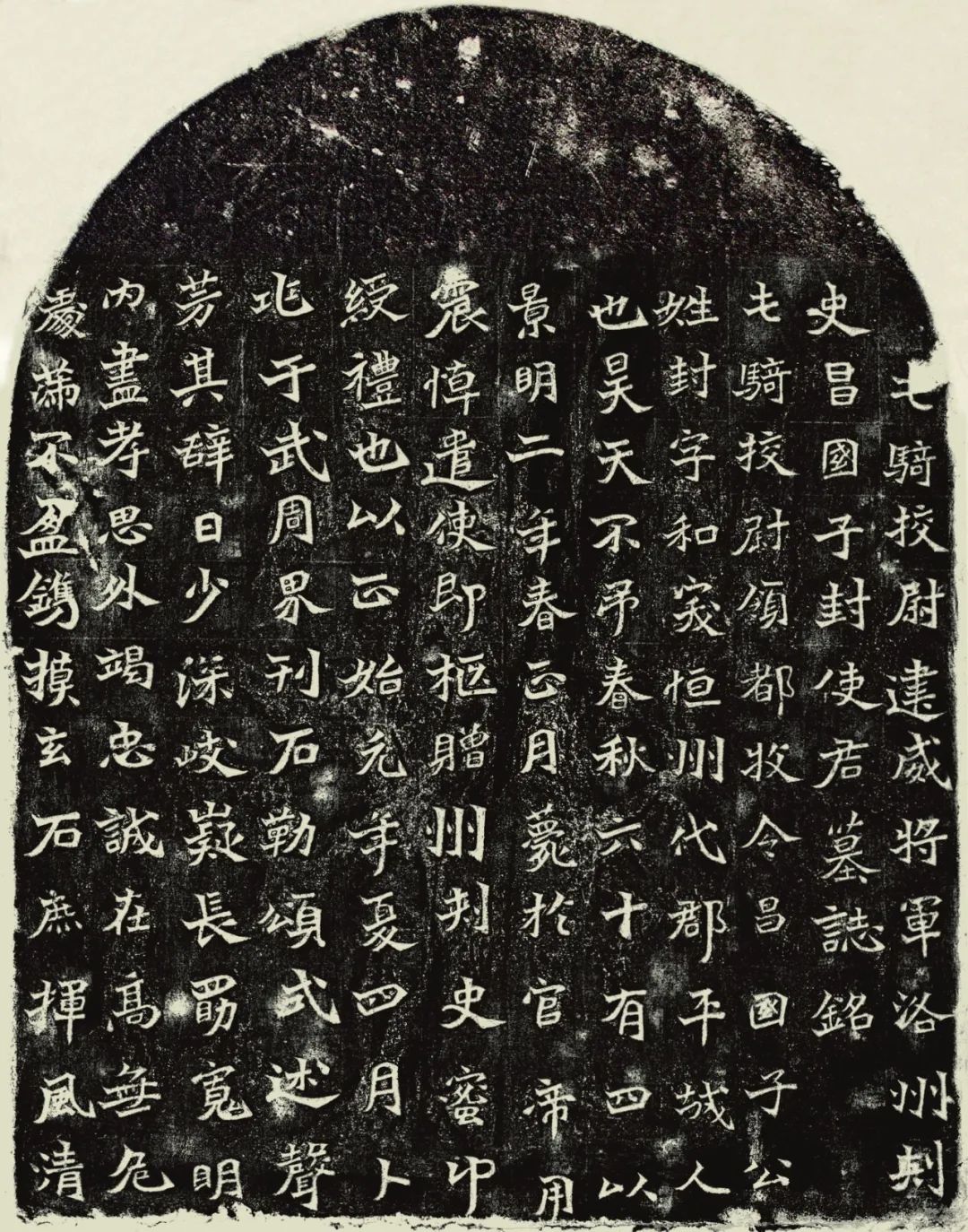

宣武帝正始元年(504)《封和突墓志铭》,全名为《屯骑校尉建威将军洛州刺史昌国子封史君墓志铭》。1980年出土于大同市西八公里云冈石窟路北小站村附近一个叫青疙瘩的地方。墓志铭为碑形,高42cm,宽32cm。楷书12行,每行12字,共141字。界以浅棋子格,格方2.7—2.9cm。石创于北魏宣武帝正始元年(504),书刻俱佳。

永平元年(508)《元淑墓志》,1982年在大同市城东十余里的东王庄村出土。此志刻于北魏宣武帝永平元年(508),碑形有额,高74cm,宽42cm。篆额为“魏元公之墓志”六个篆书,风格与司马金龙墓表篆额相近,但书法略显粗疏。墓志正文为楷书,竖24行,每行27字,凡511字。志文除右下部和左上部由于年久接土,十多字漫灭不可辨读外,绝大部分字体精整,锋颖犹新。志阴有立石书丹人小记。

延昌三年(514)《高琨墓志》,1984年大同市博物馆发掘东郊元淑墓时,在其附近的小南头村被称作“三皇墓”的地方发现,藏于大同市博物馆。有盝顶盖,长宽各64cm,厚12cm。志文为楷书12行,足行12字,凡126字。

北魏 杨众度砖铭

从分期说到书体书风

依时期,上述铭志可分为早中晚三期,早期为太武、文成、献文三朝,即451至471年,凡二十年。中期为孝文帝延兴元年至太和十八年(472—494)迁都洛阳前,凡二十二年。晚期为494年迁都之后的故都平城时期。早期志石隶意较多,书风近于《东巡碑》,以《孙恪墓铭》《韩弩真妻王亿变碑》《尉迟定州墓门石刻铭文》为代表;中期楷法较多,近乎《南巡碑》,以《司马金龙墓表》《墓铭》《杨众度砖铭》《盖天保墓砖》为代表;晚期北魏朝廷已迁至洛阳,书风已与北邙体无异,可以《封和突墓志铭》《元淑墓志》为代表。

早期的《孙恪墓铭》,铭文后原有正平元年(451)纪年,后残去。《孙恪墓铭》的书体应属隶意较多楷法较少者,但其结体、点画、体势、章法已具备了平城时期铭刻书迹的基本特征。

其一是中宫宽博,笔势开张。表现的是博大雄浑的时代风尚。

其二是方起方收的长横与双肩高耸的宝盖头书风的方峻规整、斩钉截铁,令人想到中国北方马上民族的精神风貌。

其三是沉稳厚重的撇笔捺脚,或长或短,或放或敛,笔力雄健,体势飞扬,生出了异乎寻常的艺术效果。其四是隶势楷笔,相辅相成,厚重中平添了生动。

北魏 孙恪志铭近拓

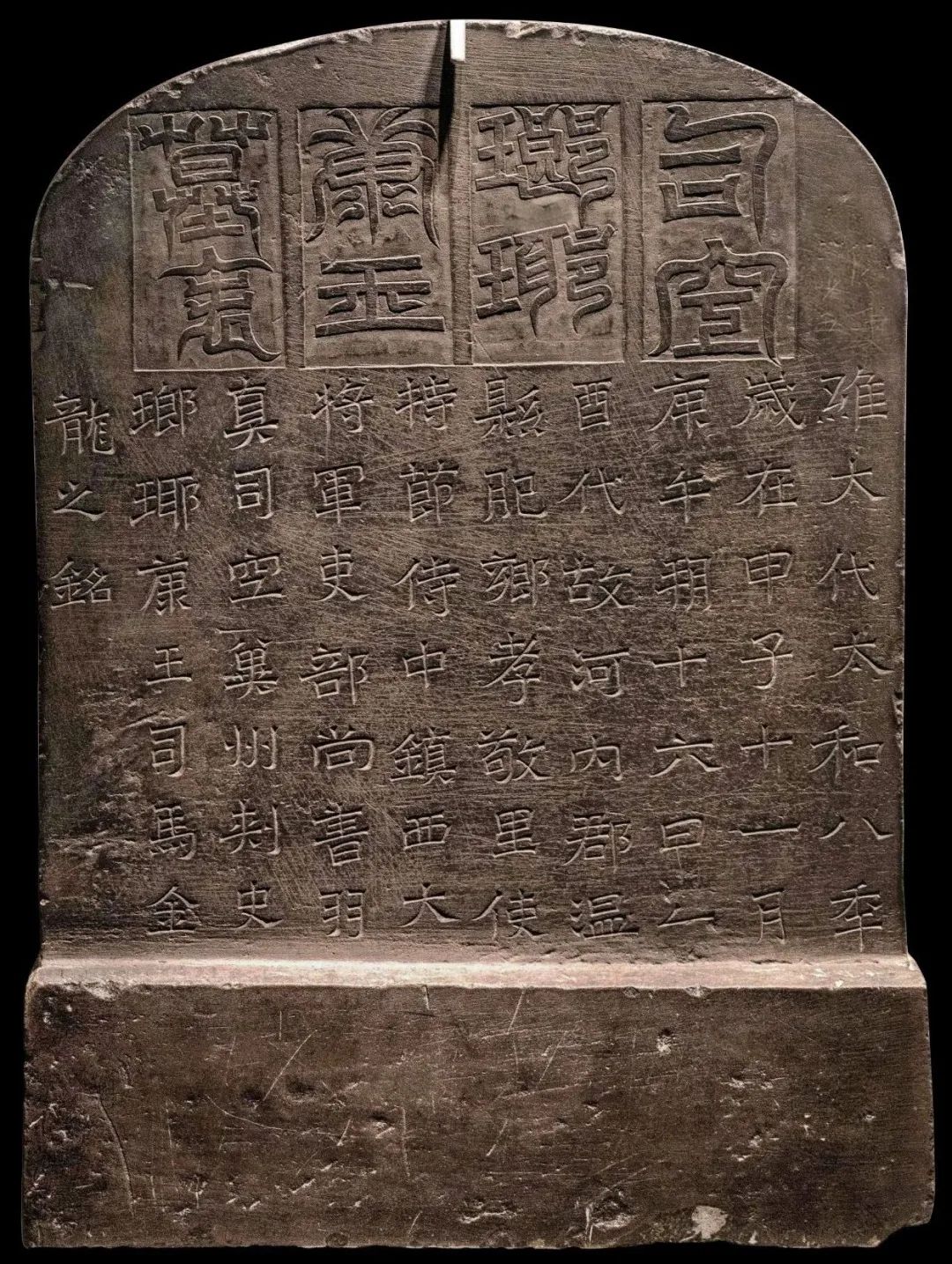

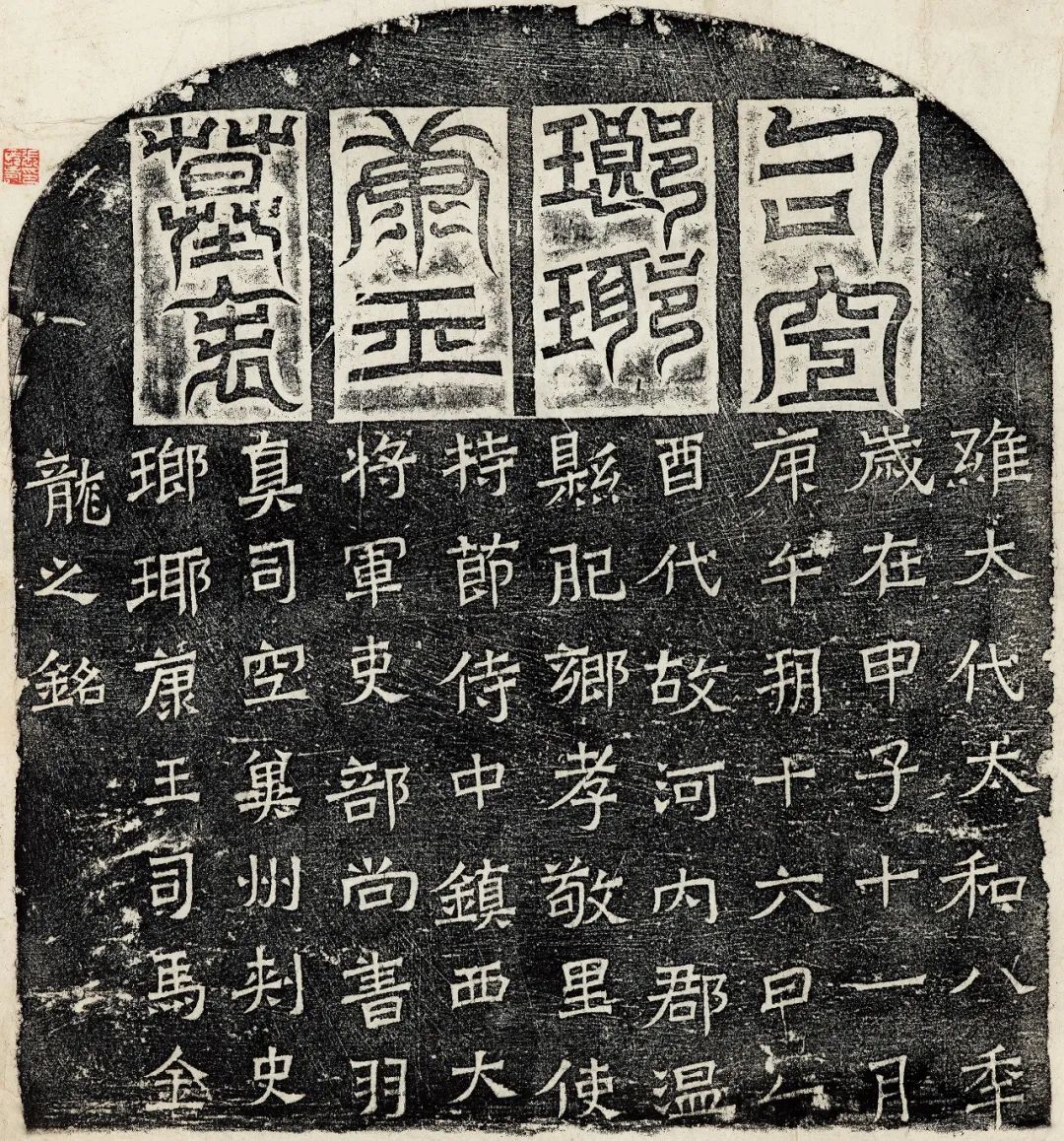

中期的《司马金龙墓表》《墓铭》是平城铭刻书迹的精品,这是由墓主人异姓王的特殊身份决定的。司马金龙是晋朝司马懿之弟司马馗的九世孙,其父司马楚之是投魏司马氏的代表人物,司马金龙的母亲是太武帝外甥女、北凉国君沮渠牧犍之女河内公主,其妻又是宗室陇西王源贺之女。司马金龙袭其父假节、侍中、镇西大将军,开府仪同三司、云中镇大将、朔州刺史、琅琊王的官爵。墓表、墓铭内容相近,书丹者为一人。

书体为隶楷,用笔以方笔直势为主,兼以圆笔曲势。字体略呈扁方,欹侧取势。横画两端方粗,直笔方起藏锋,垂露不收不护,甚至偏左出锋。掠笔大胆开张,瘦长而无羸弱之感。捺脚用笔收敛,出锋方整、扎实劲健,有汉《礼器碑》遗意。折笔取隶书圆势,不似后世魏碑直折成角,更非提笔双折。钩笔一律圆转出锋,但比隶书出锋疾促、短健,力注于端。作点多为方笔斜势,刀痕可见,雄强奇峻。这些用笔特点,加上宽博雄奇的结字,形成了清整方健,高古典雅,气势雄浑的器度。

如同云冈石窟二十窟露天大佛是云冈石窟的代表作一样,《司马金龙墓表》《墓铭》当之无愧地成为北魏平城书体的代表作。在众多的北魏平城时期铭石中高标独树,雅操孤贞,与《皇帝南巡之颂》并为“双璧”。比之东晋的《王兴之夫妇》《王闽之》《王丹虎》《王建之》等琅琊王氏精品墓铭更显器宇轩昂。此石篆额的精美也是少见的。如果“皇帝南巡之颂”六字篆额美在整肃简洁的话,“司空琅琊康王墓表”则是以繁复精美为胜了。上端作虫鸟形,下端为初看如天发神谶碑之垂薤,实则为虯屈鸟尾。头足多作伸张、垂曳之势。但上部的伸张,或尖柔如兰似禽,“司、琅、康”即是;或坚硬如断木截铁,“空、瑘、王、墓、表”即是。下部多为垂尾,但却是方锐互见,坚柔相协。如“司、空、墓”外锐内方,“琅、瑘”方锐协调,“康、表”上下尖笔张曳,中则以方笔相衬,“康、王”中下部的小点作游鱼蝌蚪状,生动异常。非朝中第一流书手岂能来得?

北魏 司马金龙墓表

北魏 司马金龙墓铭

晚期的《封和突墓志铭》《元淑墓志》和《高琨墓志》,比之洛阳出土的诸多墓志要早十数年。“封志”属于方重劲截、意态跌宕的一路。与同时期洛阳龙门石窟始平公造像记等风格相近,但却不似始平公那样方正规整;与北邙《任城王妃李氏墓志》更为接近,而雄强恣肆过之。“元淑志”书体峻利疏朗,严格之中富有变化,形质而韵秀。这种书法风格,上承平城体质朴高古之体势,下开唐楷法度谨严之先河。“高琨志”书法,体势右昂,笔法娴熟,清肃秀雅,风骨爽爽,凛凛然如对正人君子。

上面我说平城铭刻书迹或隶多或楷胜,与分期有一定关联。实际上就书风而言,早期和中期的平城魏碑,差别并不十分明显。如《钦文姬辰墓铭》虽为中期作品,但却是楷隶面目。而只比《孙恪墓铭》晚三年的《韩弩真妻王亿变碑》却是森严峻整的隶意楷书。结体为方形,宽博劲健,体势略向右昂,这些都是楷书的特点。点画也多为楷法,方折、方挑和捺脚都是当时手写体中才可以看到的楷法,多数长横两头双翘,这是北魏早期铭刻书迹的标志性特征,而横笔竖画的方起,则是出现于其后的魏碑北邙体的突出特点。总其书风,可以规范整肃、简洁清峻,形端体正,举止平和称之。然而,在平城时代,以隶书上石的习惯势力还颇为牢固,所以与差不多所有平城铭刻体一样,此刻也会有一些隶书的结体和笔致,或体势之方平,或趯捺之收笔,都是隶书的痕迹。

北魏 封和突墓志

从形制说到文化交融

就其形制而言,平城志石也有一些与众不同的特点。有的志作碑形,有的四周起框,有的椁上刻铭,还有砖面书刻。

先说碑形。东晋的诸多铭石或方或长,洛阳时期墓志以方形为大宗,而平城时期的墓石则常见碑形铭石。早期的“王亿变碑”是碑形有额有螭,中期的“司马金龙墓表”有额有螭,“墓铭”碑形无额。不光早中期是这样,晚期的“元淑墓志”是碑形带额,“封和突志”是碑形无额。愚以为,平城碑形铭石正是魏晋禁碑的遗痕。代魏时期与洛阳曹魏交好,西晋之时因代助晋,晋封猗迤大单于,封猗卢代王。此时的碑禁自会及于北地。后来北朝虽不禁碑,但地面已少立碑,于是碑变为铭,地上转入地下。虽体小入圹,但仍为碑形。此南北文化交融之一端也。

次说高沿铭石。墓石为方形而四周凸起高沿,这种形制为洛阳时期铭石所无。在平城志石中,《孙恪墓铭》有边框,《申洪之墓铭》也有边框。这种形制应与墓主地域有关。铭文“昌黎郡孙恪字文恭之铭”,知孙恪为昌黎人。经考孙氏“世仕慕容氏”,道武平中山,灭后燕,“徙六州二十二郡守宰、豪杰、吏民二千家于代都”,孙恪、孙协兄弟随其父孙志入魏。申洪之曾祖石赵司徒申鍾,在慕容燕灭冉魏时全家被掳至蓟地,两代后,洪之“少遭屯蹇,与兄直懃令乾之归命于魏”。孙氏、申氏皆由燕入魏,于此可见带框志石源头在三燕。此则东西文化交融又一证也。

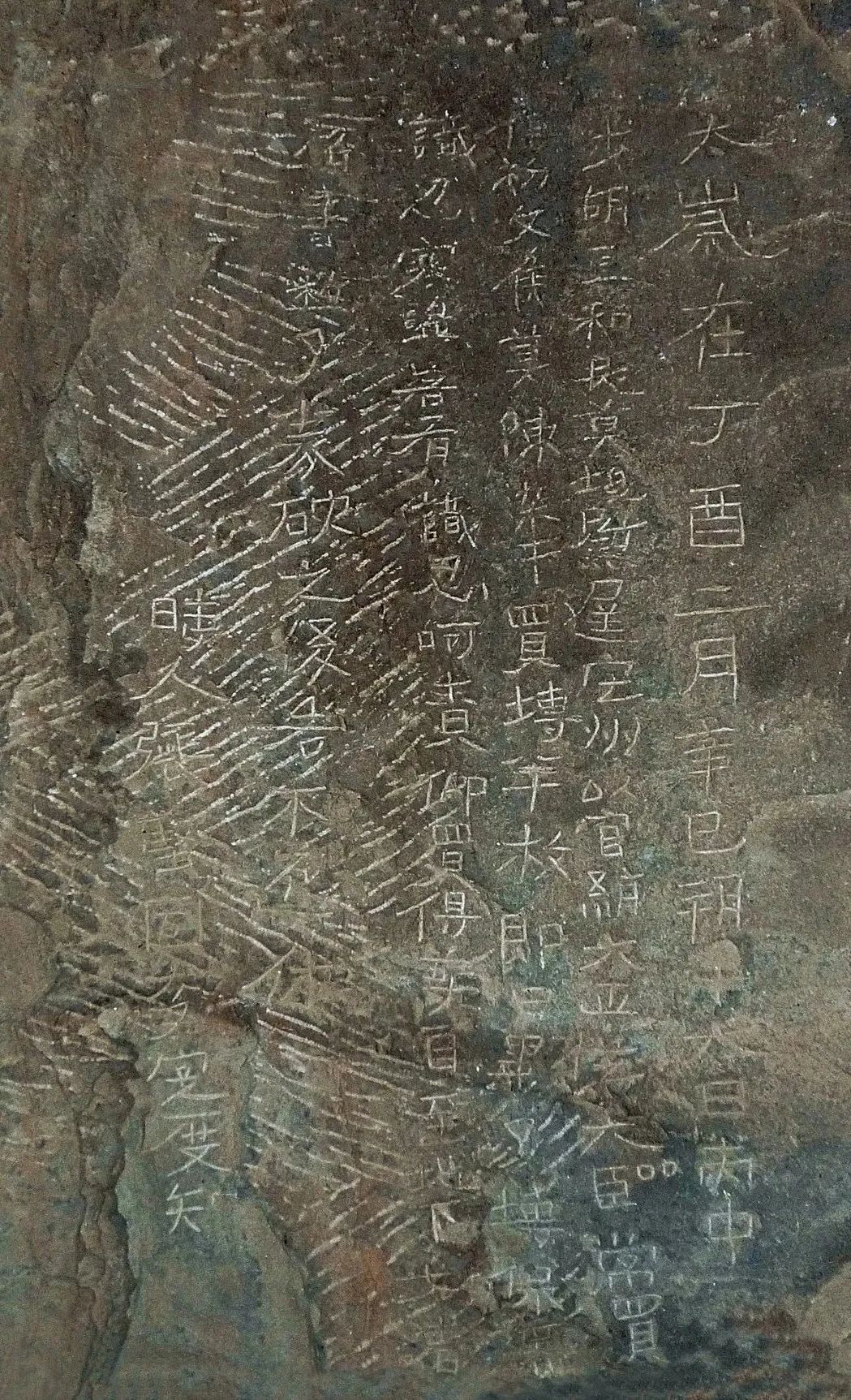

北魏 申洪之墓铭

再次说到石椁题铭。铭文刻于石椁外壁,在大同近期出土铭志中见两例,一为太安三年(457)《尉迟定州墓门石刻铭文》,一为和平元年(460)《毛德祖妻张智朗石椁铭刻》,都属早期铭刻。“尉迟铭”刻在石椁封门石外表,前云“步胡豆和民莫堤尉迟定州”记墓主名尉迟定州、籍里步胡豆和、官职莫堤,后则多涉建墓买砖事,略同常见古墓葬地莂。“张智朗铭”刻于墓门右上方,略述其籍里与夫家情况。墓主张智朗,其夫毛德祖,为东晋、十六国至南北朝一位驰骋疆场的重要将领,在南朝宋为冠军将军、观阳伯、司州刺史、督司雍并三州、豫州之颍川、兖州之陈留诸军事,423年刘宋陷虎牢,被北魏俘获,六年后(429)以使持节、散骑常侍、镇远将军、汝南公卒于北魏。[14]《魏书》称尉迟氏为“西方尉迟氏”,张智朗则是南来的毛德祖之妻,都是“外来户”。在北魏,以石椁入葬者尚有敦煌宋绍祖。在太原出土的北齐虞弘石椁,更为精美。可见以石为室是西来部族成员带入平城的。而在椁外刻铭则另有原因,北魏拓跋宗室封建化步子较缓,又崇尚节俭,墓中不设志石。该集团中的其他部族也是这样。外来的官宦人家欲置志石,但不好公然破例,便有了尉迟定州和张智朗的椁外铭刻。太延元年的破多罗太夫人墓是在棺披漆皮上题写,和平二年的梁拔胡墓是在画壁上墨书,这在后面要谈到。重要的是此二人亦是西来部族成员。那么,这种椁外刻铭的现象就该是各部族在文化融合中的一个畸形儿了。

最后说到刻砖为铭。刻砖为铭可上溯到汉的刑徒砖,东晋王谢家族的墓铭也多为砖质。平城时期外来客最初是在墓中置少字砖铭志墓,中期以后,字渐变多,文成铭式。上面我们举到的陈永夫妇、宋绍祖、杨众度、屈突隆业、盖天保都是这样。这也是来自四面八方的“投化客”们欲立墓志而不得,从旁取便的一种迁就形式。

北魏 尉迟定州墓门石刻铭文

北魏 毛德祖妻张智朗石椁铭刻

北魏平城时期的寺院题刻

说到佛教愿文铭刻,人们自然会想到洛阳的龙门二十品,殊不知早于龙门石窟半个多世纪的云冈石窟同详也有题记名品存世。不仅云冈石窟,北魏平城时期还留下一些塔铭和题记。

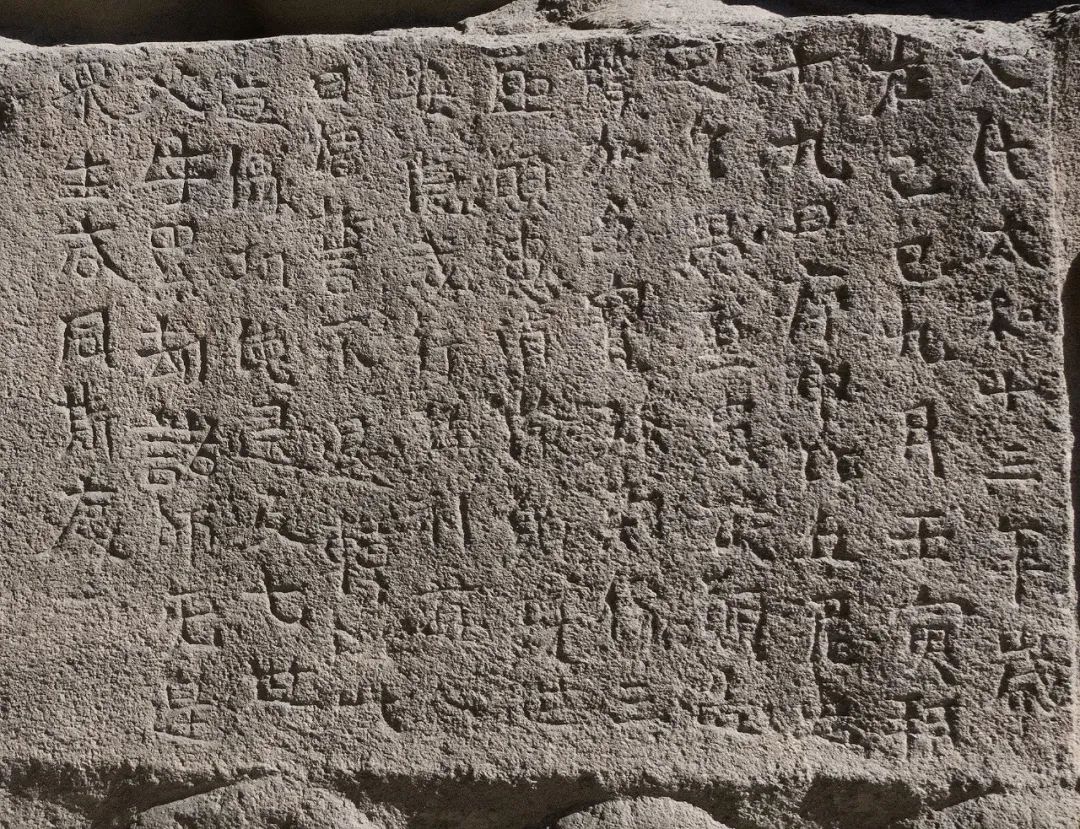

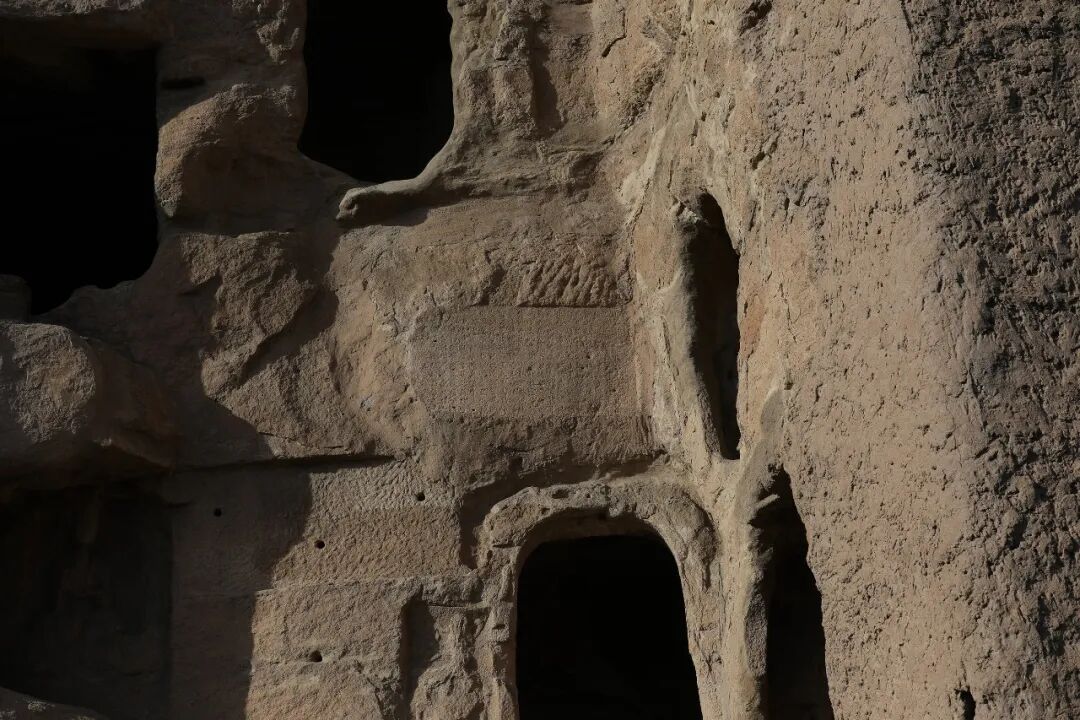

云冈石窟造像题记

日本人水野清一、长广敏雄1950年所著《云冈石窟》中录出造像题记三十种,四十五题。现在可以列出的是三十二种,四十七题。但是由于除日军侵华期间拓录外,后来云冈石窟题记迄无拓制,故很少有拓本行世。下面我们择要介绍几种。

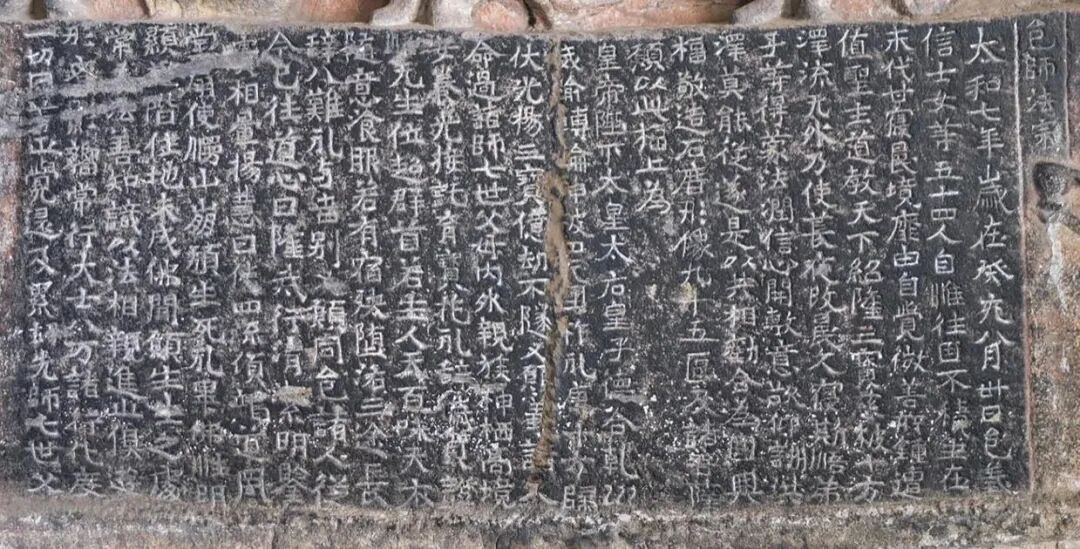

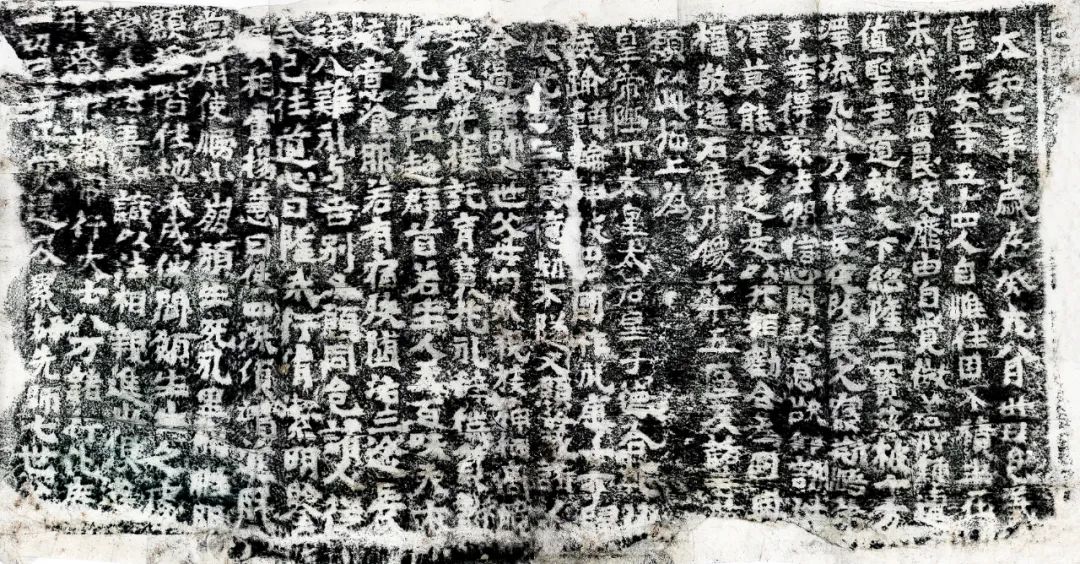

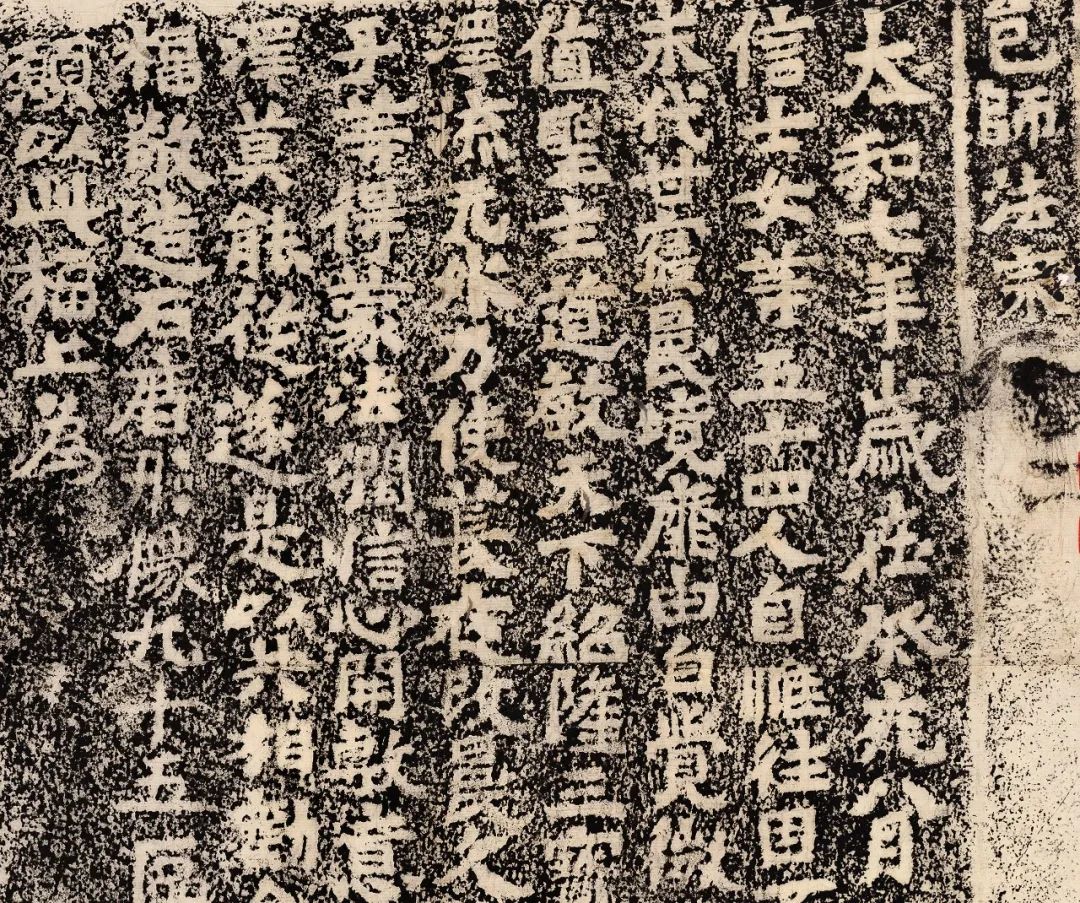

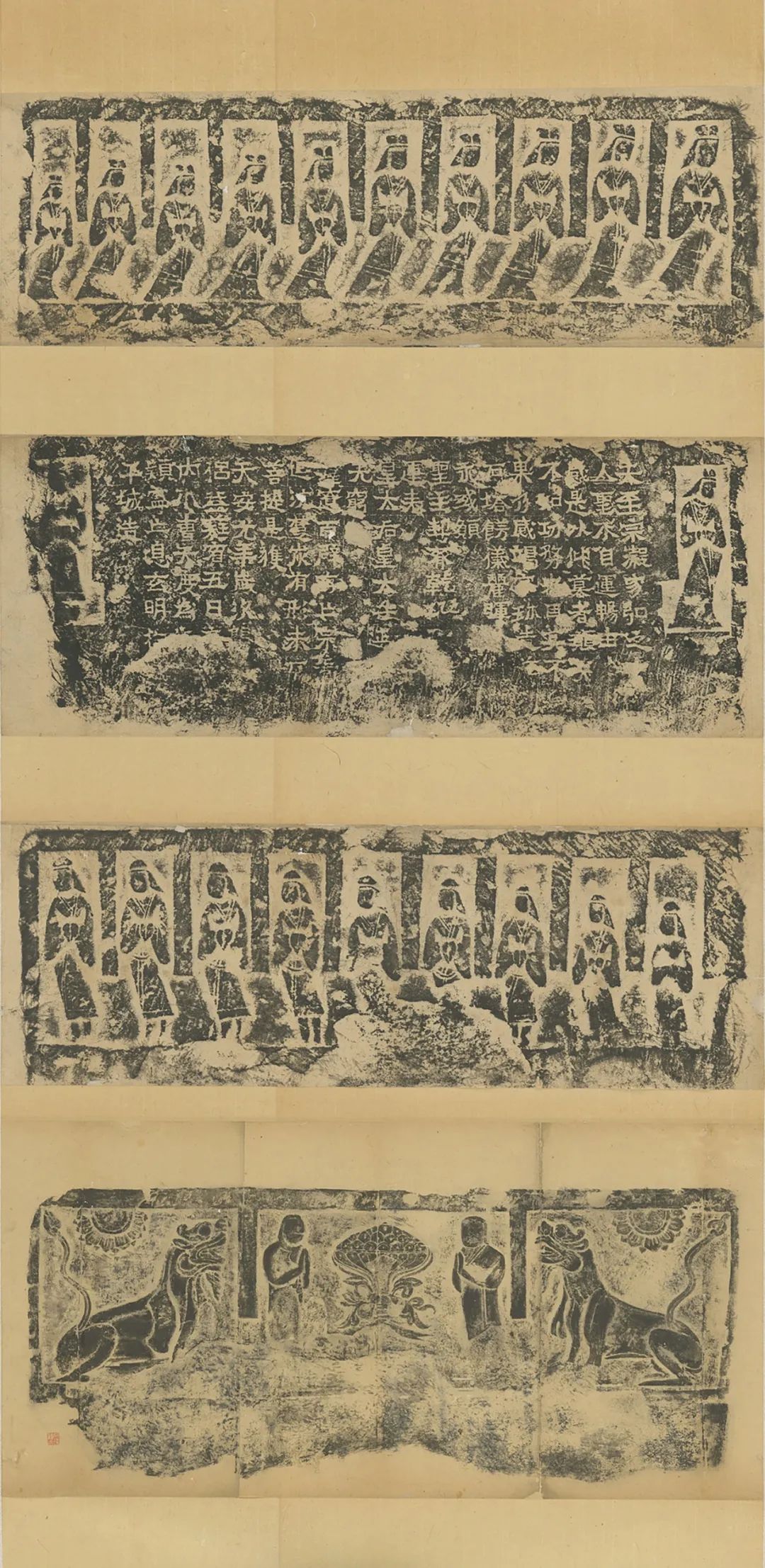

一是太和七年(483)《五十四人造像题记》。此摩崖题记刻于云冈石窟第十一窟东壁距地面11米处,这要比龙门石窟始凿的太和十九年早十二年。题记长78cm,高37cm,楷书25行,足行13至16字,不计周边刻诸菩萨名,共351字。其文云:

邑师法宗

太和七年,岁在癸亥,八月卅日,邑义/信士女等五十四人,自惟往因不积,生在/末代,甘寝昏境,靡由自觉,微善所钟,遭/值圣主。道教天下,绍隆三宝;慈被十方/,泽流无外。乃使苌夜改昏,久寝斯悟。弟/子等得蒙法润,信心开敷,意欲仰酬洪/泽,莫能从遂。是以共相劝合,为国兴/福,敬造石庙形象九十五区及诸菩萨/。愿以此福,上为/皇帝陛下、太皇太后、皇子德合乾坤/,威逾转轮,神被四天,国祚永康,十方归/伏,光扬三宝,亿劫不隧。又愿义诸人/,命过诸师;七世父母,内外亲族,神栖高境/,安养光接,托育宝花;永辞秽质,证/悟无生;位超群首,若生人天;百味天衣,/随意飧服;若有宿殃,堕落三途;长/辞八难,永与苦别。又愿同邑诸人,从/今已往,道心日隆,戒行清洁;明鉴/实相,晕扬慧日。使四流倾竭,道风/堂扇;使慢山崩颓,生死永别。佛性明/显,登阶住地。未成佛间,愿生生之处/,常为法善知识,以法相亲,进止俱游/。形容影响,常行大士八方诸行。化度/一切,同善正觉。逮及累劫,七世父母。

此愿文记下了当时魏都平城邑中“信士女”们雕造九十五尊石佛的缘由。邑师和邑义信士女为某一地域内的民间佛教团体,乞福对象既有诸僧法师、父母兄弟、及内外亲属,更有皇帝陛下、太皇太后。这与北魏行国家佛教造像,倡政教合一有关。又,平城中的佛门信徒们亲历了太武灭佛毁寺和文成帝复法建寺、招致沙门的重大事件。他们觉得佛事中兴,石窟开凿,完全是“遭值圣主”“得蒙法润”所致,因此便有了“意欲仰酬洪泽”“共相劝合,为国兴福,敬造石庙形象九十五区及诸菩萨”之举。发下“为皇帝陛下、太皇太后、皇子德,合乾坤,威逾转轮,神被四天,国祚永康,十方归伏”愿景。《邑师法宗愿文》不仅对了解和研究太和中京城的佛事活动以及确定石窟分期提供了依据,而且也反映了当时中国北方民间佛教组织和活动的一些信息。

此刻书法高古质朴,墨酣笔凝,温文敦厚。基本面目是楷书而存隶意。结字方而略长,宽绰而外拓,略呈左高右低之势。用笔以圆为主,偶杂方笔。横、撇起笔全为圆笔楷法,捺笔全为楷脚,方折也用圆转,肩多方平。惟直钩、戈钩、竖弯钩以及少数横收和短点、短撇捺犹见隶法。气息与延兴二年的《申洪之墓铭》后三行题记有相通之处。此刻虽属民间匠人之作,但书丹者不失为一位书法高手。其书法充分显现了北魏太和年间古健丰腴的书风,说到底它所传承和展示的是实际上存在的南北朝前期的铭刻书法风尚。同时也存在一些手书的意味。如结字不拘方整密集而是笔圆体博,体势非右昂反呈右垂之势,横画捺笔收笔处无上挑之态,有点行押书意味。

北魏 太和七年五十四人云冈造像题记 云冈石窟内场景

北魏 太和七年五十四人云冈造像题记 原石

北魏 太和七年五十四人云冈造像题记

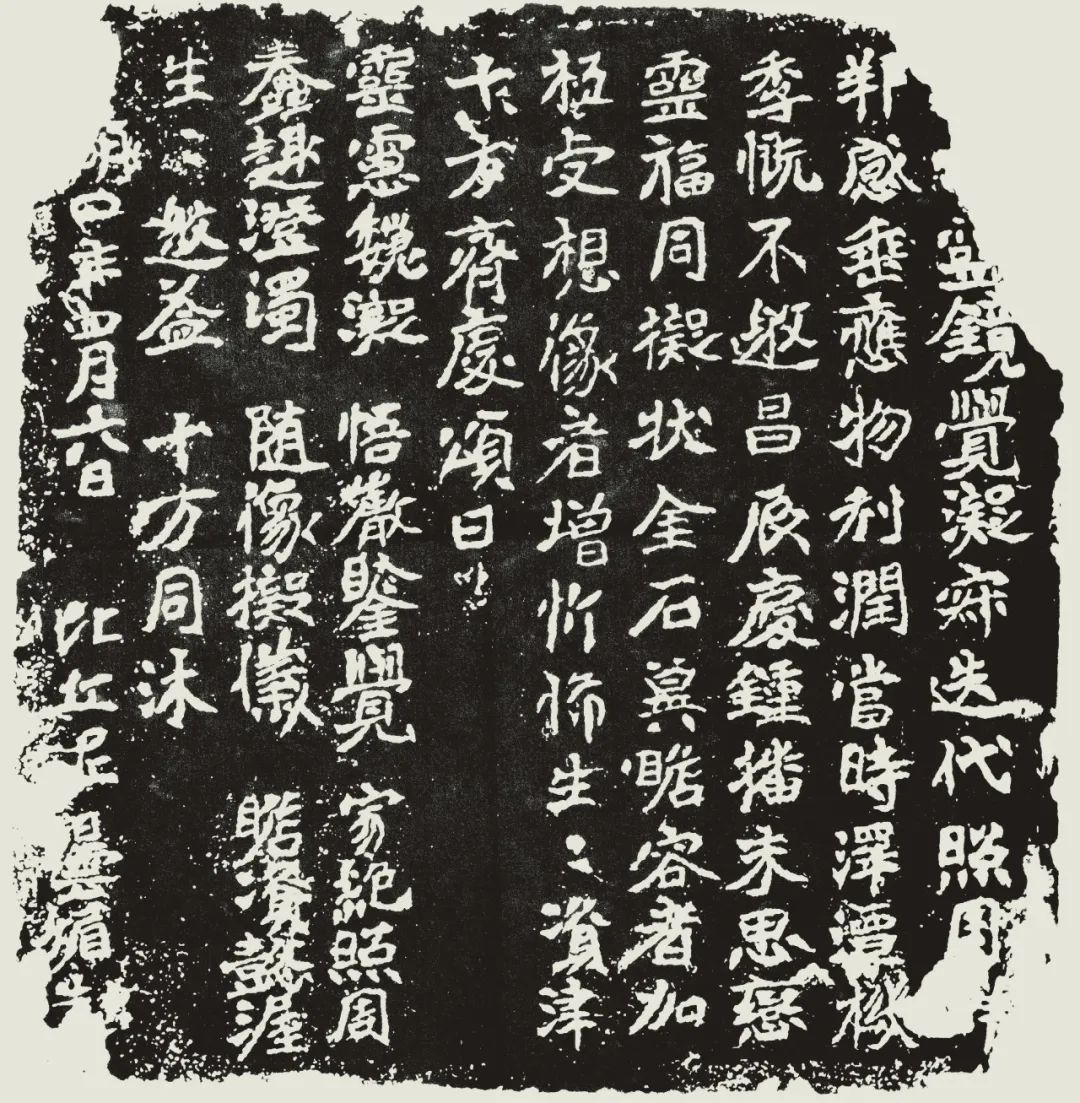

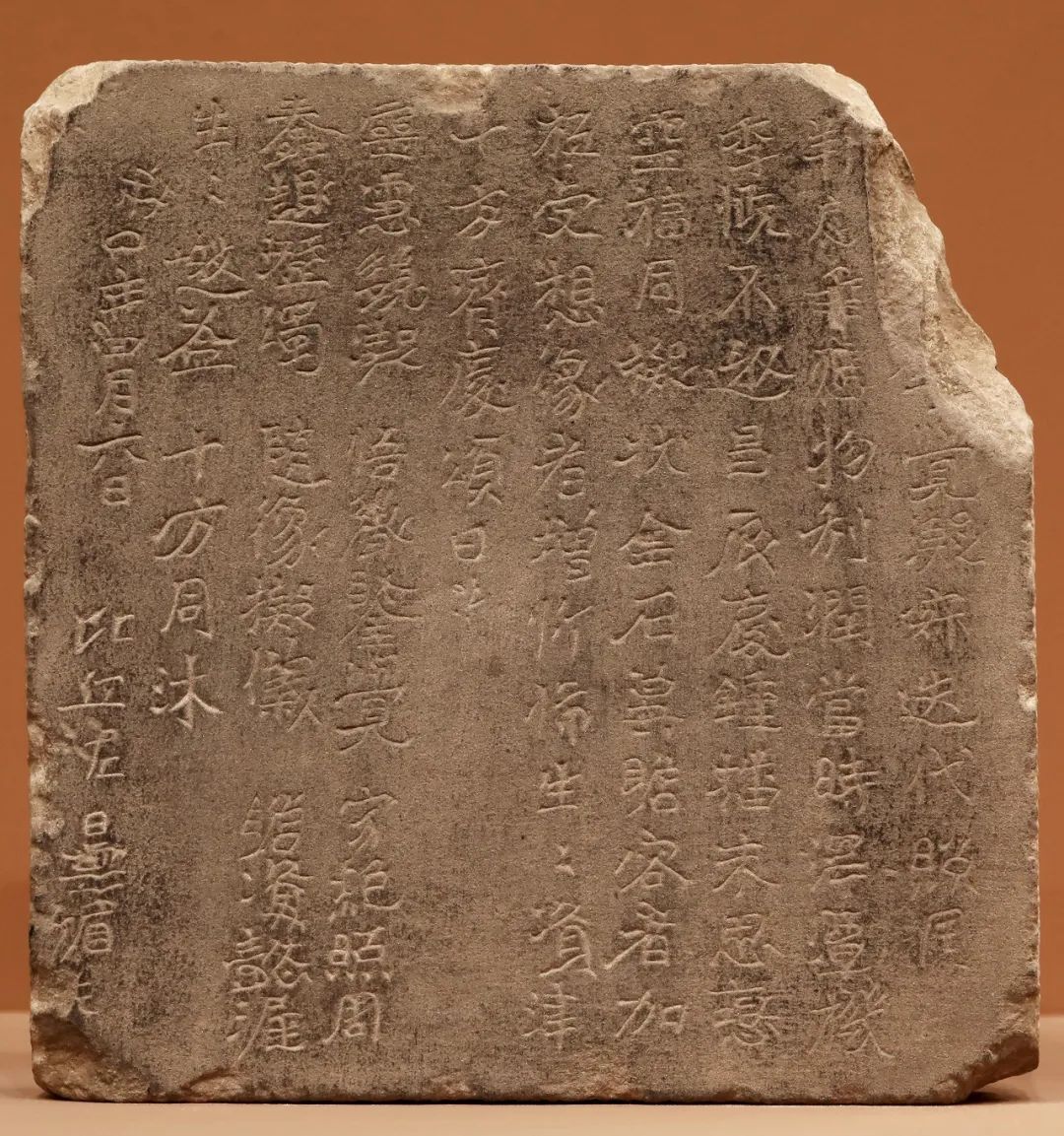

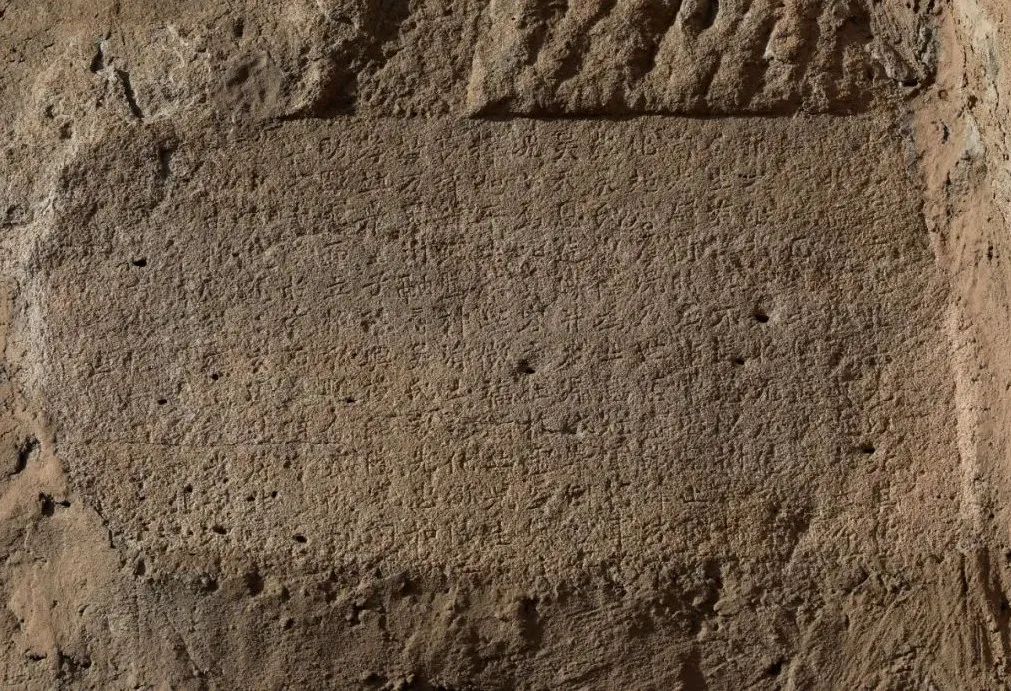

二是景明四年(503)的《比丘尼昙媚题记》。此刻是1956年云冈文物保管所在整修二十窟前积土时出土的。其石为云冈细砂岩,略呈方形,高30cm,宽28cm。楷书10行,行12字,共110字。愿文除首尾稍有缺泐外,大部完好。从末行第二字右半残存的“月”字可知为景明四年所刻。其文云:

[夫含]灵镜觉,凝寂迭代。照周群/邦,感垂应物。利润当时,泽潭机/季。慨不邀昌辰,庆锺播末。思恋/灵福,同拟状金石。冀瞻容者加/衹虔,想象者增忻悕(或为怖)。生生资津,/十方齐庆。颂曰:/灵虑巍凝,悟岩鉴觉。寂绝照周,/蠢趣澄浊。随像拟仪,瞻资懿渥。/生生邀益,十方同庆。

景明四年四月六日比丘尼昙媚造

此愿文大意是,有生命、有心识的人,像影之映镜一样幡然大悟,已经千劫万世了。佛菩萨的智慧像日月星辰一样,照览无数的国度、无尽的土地。佛因众生之善根而生感动之机缘,应之而来,垂示于众生万物,使入佛道。佛以世间众生自益而益他的利益和功德润溉当时,佛寂灭后,其恩泽如同河流湖海一样使无边众生广受机缘。发愿人比丘尼昙媚,也包括撰文、书丹者,深慨自己未能与佛同时,亲聆教诲,但也为自己在博大精深的佛理庇照下能以既知之事推定未知之事而感到庆幸。供养人、发愿人对由佛缘而垂生的福田净德心往神追,十分执着,所以便虔诚地造了这些金石像。希冀着瞻仰金石形容的人更添大虔诚,同时在佛的庄严法相面前如同亲临其境一样生发出美好的愿望。轮回无极的众生广滋法乳,无远无近的世界,都一样和谐美好。

北魏 昙媚造像铭题记

这方题记可证之事至少有两点,其一,虽为佛门造像发愿文,但却与常见造佛像几躯、菩萨几躯不同,只云“同拟状金石”,或者所造可能是单体金铜像、石雕像。其二,造像而供养者为比丘尼昙媚,联系昙曜五窟中的另外两个洞窟十七窟前壁明窗侧太和十三年(489)比丘尼惠定造像题记,十八窟前门西壁茹茹可敦造像题记,可见昙曜五窟等西部洞窟自太和年间至迁都以后皆为比丘尼所居。唐代高僧所记武周山石窟寺“谷深三十里,东为僧寺,名曰灵岩。西头尼寺,各凿石为龛,容千人已还者”,此为一证。

“昙媚题记”书法极佳。以圆笔为主,宽博雄浑,圆润冲和。结体宽博从容,方整开张,宽厚稳健,古朴闲逸。用笔几乎是笔笔中锋,不似一般魏碑书体大起大落的方头重脑。除少数点画偶见方起外,起落之处大多破方为圆了。横画一改露起为藏入,鲜见刀斧棱角,叠横多见连带和笔断意连的行书笔致,折笔多取篆法。捺画写得饱满开张,起笔出锋全是圆笔,既存隶意,又具楷则。斜趯和戈挑,全无“丑魏”方重面目,颇多锺王冲和内擫之态。此石书法与魏碑名品《郑文公碑》十分相似。

清人包世臣、康有为曾以“篆势、分韵、草情毕具”“圆笔之极轨”极赞郑道昭书,把这些移来评价《比丘尼昙媚造像题记》,同样十分贴切。那么,这方佛门题记碣是不是就是郑道昭本人的作品呢?我曾将二石中相同和相近的字进行过剪贴对比,二者的亲缘关系是显而易见的。前些年笔者在云冈石窟第六窟窟门东侧满刻佛本生故事的界格上发现了几尊很小的造像,像旁觅得“道昭”二字题名,是见棱见角的魏碑书体。如果此人就是郑道昭,那么他迁都后重回武周山石窟寺并替比丘尼昙媚书写愿文就坐实了。

北魏 昙媚造像铭题记拓片

大同市博物馆复制品

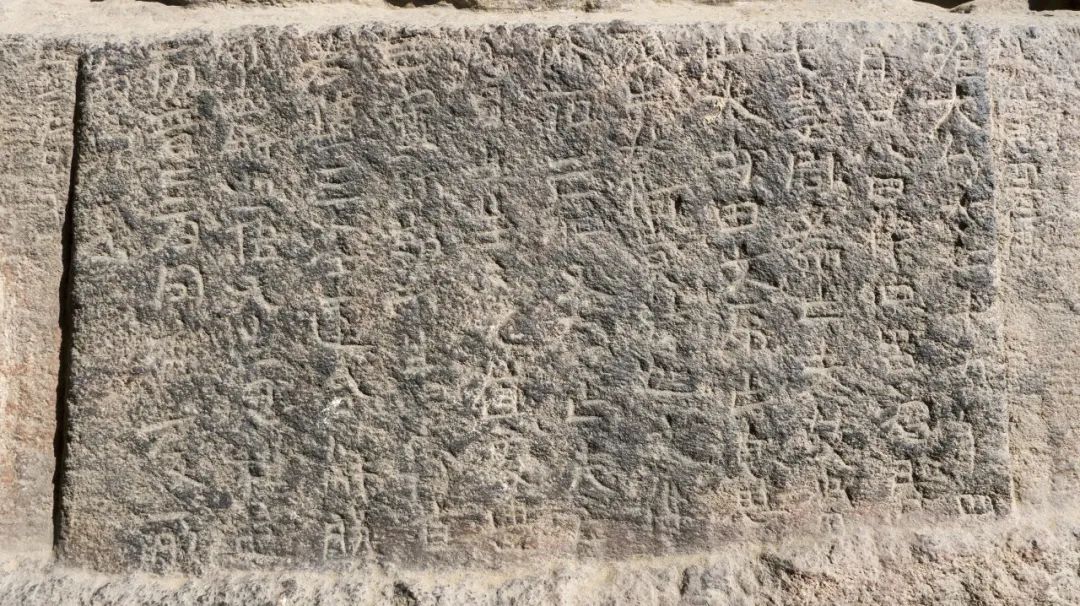

三是云冈石窟的几则太和造像题记。在资料所载云冈石窟尚存造像题记三十二种、四十七题中,除上举两种外,尚有刻在昙曜五窟之一的十七窟明窗东侧的太和十三年(489)的《比丘尼惠定造像题记》,太和十九年(495)三十八窟外壁的《吴氏忠伟为亡息冠军将军吴天恩造像并窟》,太和十九年的十一窟明窗东侧《妻周为亡夫故常山太守田文彪造像题记》等。

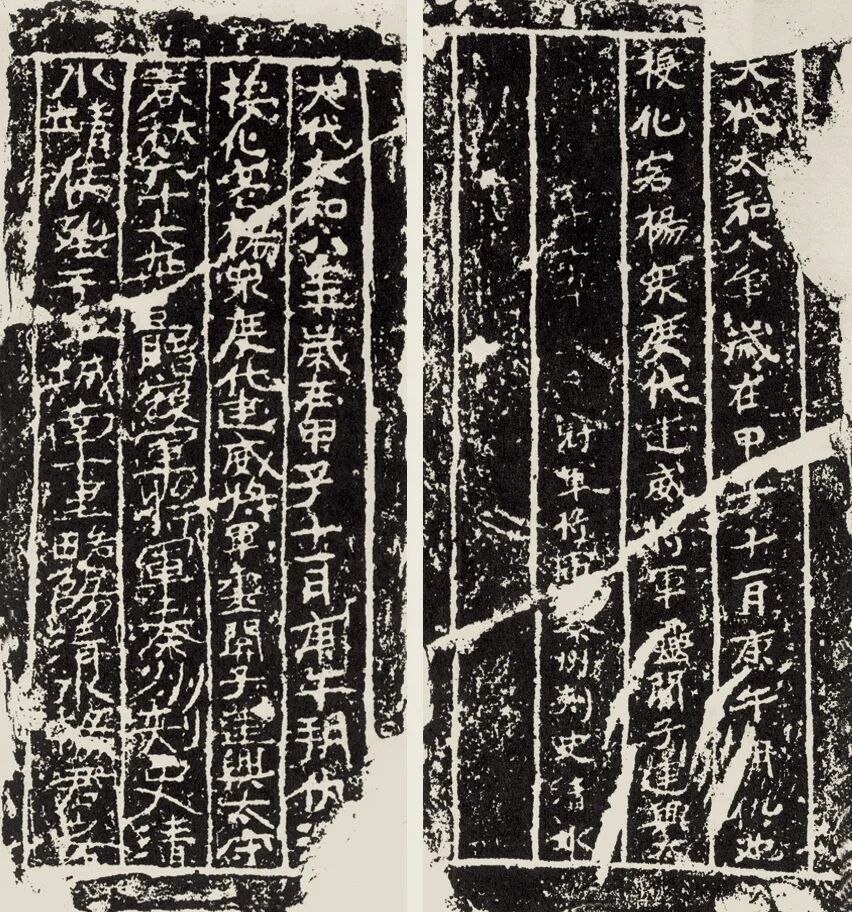

《比丘尼惠定造像题记》,11行,86字:

大代太和十三年,岁/在己巳,九月壬寅朔/,十九日庚申,比丘尼惠/定身愚(遇)重患,发愿造/释加多宝弥勒像三/区。愿患消除,现世/安隐(稳),戒心猛利,道心/日增,誓不退转。以此/造像功德,逮及七世/父母,累劫诸师,无边/众生,咸同斯庆。

这则题记的像主是一位比丘尼,造像缘起是身遇重患,以造像功德为自己消除病患,也为七世父母及僧众祈福,其中不乏世俗观念。释迦、多宝二佛并坐龛,是北魏太和年间出现的一种特殊造像形式,所反映的是自延兴元年迄于太和十四年(490),年幼的孝文帝拓跋宏践极后,其祖母文明太后冯氏临朝,“二圣”共掌朝纲的情况。“惠定题记”书迹特点有三:

一是点画多见魏楷笔法;

二是隶意犹存,这是平城期书刻风格;

三是粗率、稚拙和正侧不拘更具民间书迹的特征。

《吴氏忠伟为亡息冠军将军吴天恩造像并窟》,三百余言,在云冈石窟是一件可与《五十四人题记》相提并论的大作品。吴天恩其人官冠军将军,爵封散侯,秩在从三品。是云冈石窟所存像主中官职最高的,惜《魏书》《北史》不载其名。以往云冈石窟研究者都认为二十一窟以西诸多洞窟都是北魏迁都洛阳之后的晚期作品,但这方造像题记书风高古,气象恢宏,不像是迁都之后的书风。张焯先生《云冈石窟编年史》云,1929年底当时的历史语言研究所赵邦彦来大同,所撰《调查云冈造像小记》中记述:

太和十九年碑——碑在第四十三洞口外(按即今三十八窟)左方。记文甚长,惜风雨剥蚀,文字漫漶。

同年秋九月,当时的古物保管委员会常惠来云冈调查佛头被盗事件,报告中也说:

太和十九年碑在此洞外,约于民国十年左右发现者,字迹模糊,未有拓片。

看来,此题记刻于太和十九年(495)是没有问题的。太和十九年,即孝文自平城迁都洛阳的次年。那么,“造像并凿窟”的时间一定在迁都之前了。这则题记为研究云冈石窟分期和各分期内的雕造风格提供了新的着眼点。

《吴氏忠伟为亡息冠军将军吴天恩造像记》结体方整右昂,方笔而多隶意。《妻周为亡夫故常山太守田文彪造像题记》,书刻率意,多圆笔,时见绵连。

云冈石窟第十七窟 明窗东侧太和十三年惠定题记

北魏 太和十三年比丘尼惠定造像记

北魏 吴氏忠伟为亡息冠军将军吴天恩造像并窟

北魏 妻周为亡夫故常山太守田文彪造像题记

平城时期其他存世佛教铭刻

这些年陆续现身的北魏平城时期佛教铭刻,除远在陕西耀县发现的太武帝始光元年(424)的《魏文朗造像题记》外,尚有神䴥四年(431)《平城长庆寺造塔砖铭》,献文帝天安元年(466)《曹天度造九层石塔记》和太和五年(481)《定州五级浮图石函盖铭》等。

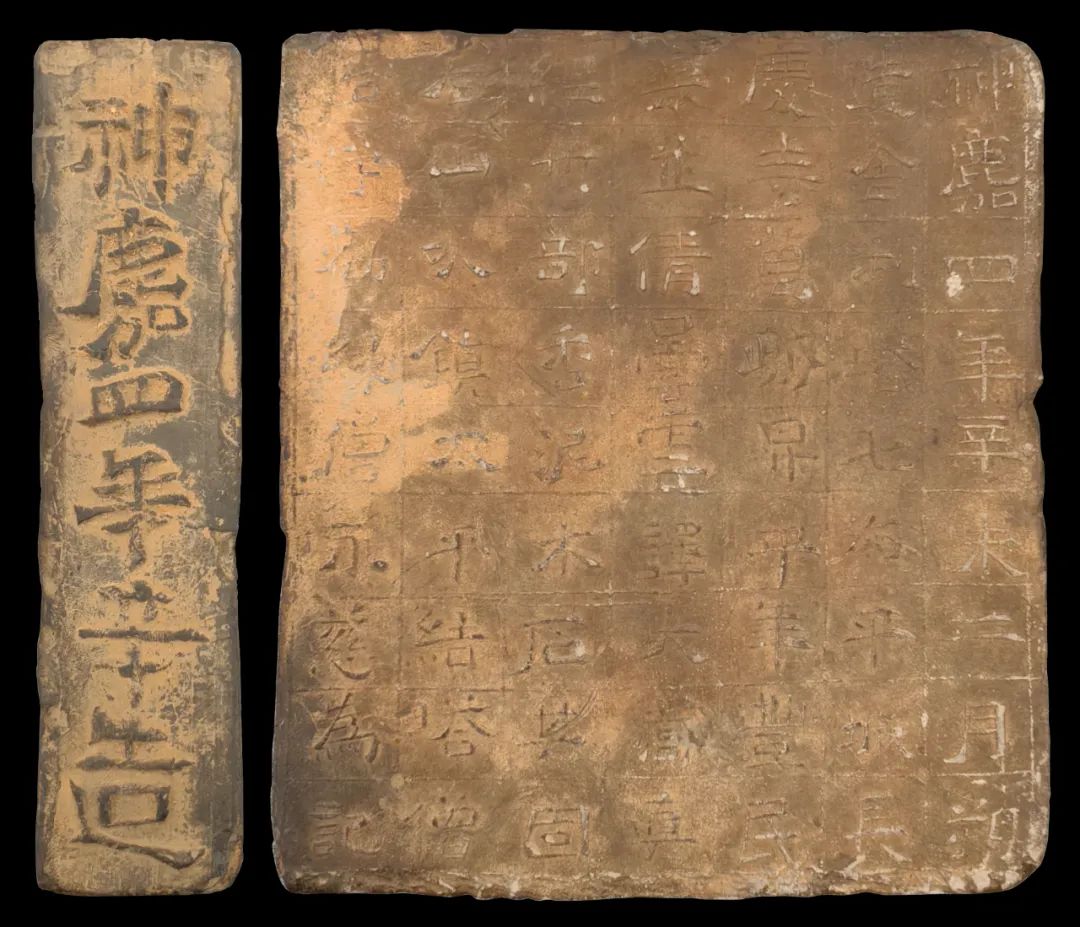

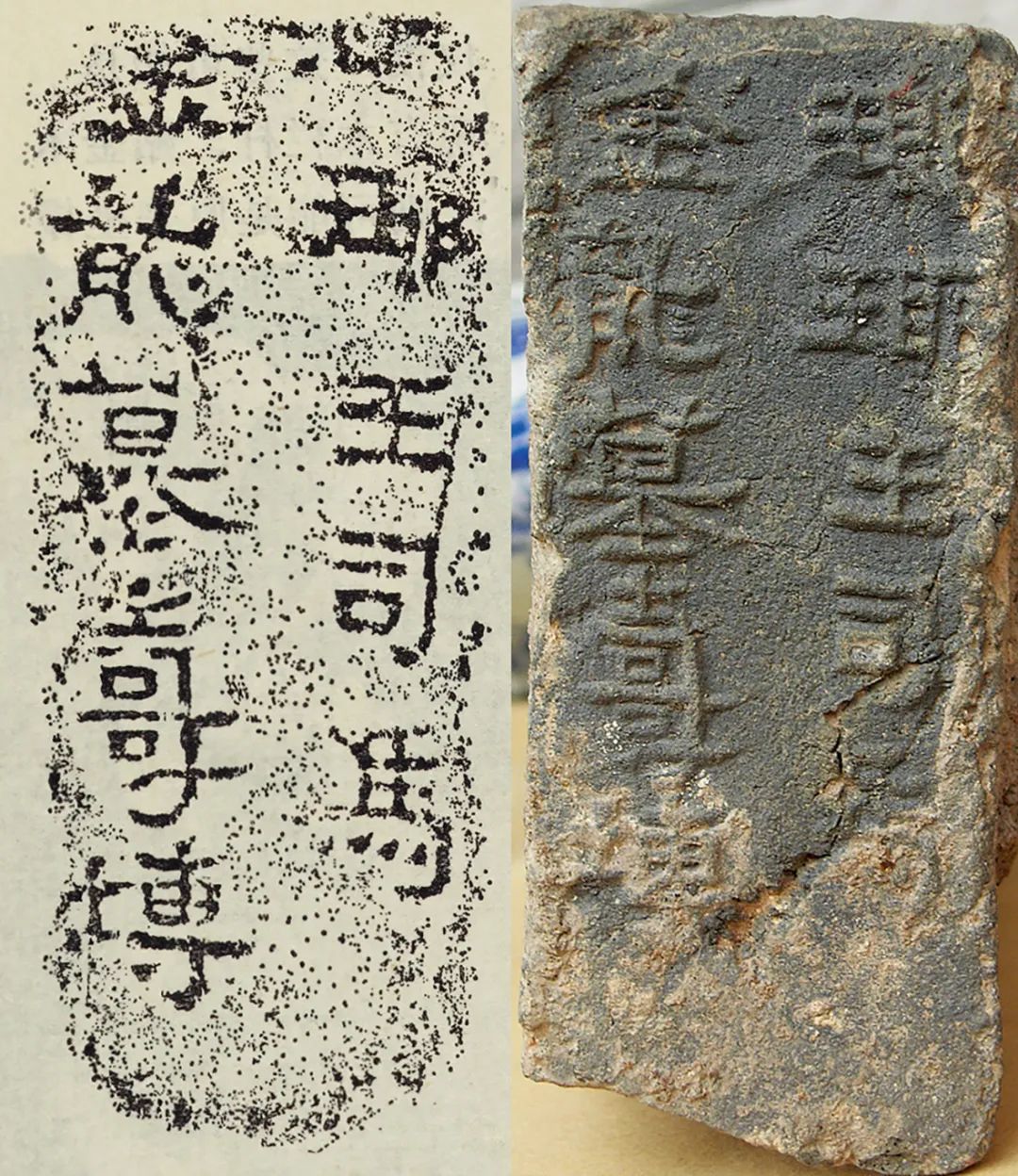

其一,《长庆寺造塔砖铭》。北魏神䴥四年《平城长庆寺造七级舍利塔砖铭》。砖长16.1cm,宽15.5cm,厚4.3cm。砖面刻方界格,铭文7行,每行9字,凡63字,楷书:

神䴥四年辛未二月朔,/造舍利塔七级,平城长/庆寺。万岁昇平,年丰民/乐。苴倩、昙云译大藏真/经卅部,香泥木石,其固/若山,以镇太平。结塔僧/恬淨劝缘,僧永慈为记。

此塔铭的意义,一是使我们知道,有史可稽的平城早期官方寺院除了最早的五级大寺外,尚有这座长庆寺。寺内的七层舍利塔,比建于天安二年(467)“基架博敞,为天下第一”的永宁寺七级浮图早三十六年。

二是《造塔砖铭》使我们知道北魏平城的高僧除了法果、师贤、昙曜外,还有长庆寺的几位僧人:此铭记作者永慈,当为长庆寺住持;负责建造佛塔的僧人恬静;译大藏经三十部并置于塔中的苴倩、昙云。

三是关于北魏平城时期于武周山石窟寺译经的高僧,除了昙曜、吉迦夜和刘孝标,还有译大藏真经的“苴倩、昙云”,此苴倩、昙云是不是与《续高僧传》所载“又有沙门昙靖者……乃出提谓波利经二卷”有关呢?

公元431年,依理说这是一个铭刻书的隶书年代,但这件作品却属于楷书面目。其结字为方形,字势略向右昂,有别于隶书的横平竖直。此作中年、辛、倩等字的横画起笔作露锋,收笔回护顿笔,竖画尽皆方起,而卅、部等字的收笔左挑出锋,未、长、木等字的捺脚全是楷法,其、真等字的短撇和右点也是楷意,万、昙、固、僧等字的折笔呈方势,寺、倩、净等的钩笔全是硬折,泥字的外钩亦作楷法。利、香、级等字化画为点,也是楷书的构件。塔之草头、劝之左旁则是草法上石。砖铭中的大字、太字竟酷似百多年后褚遂良雁塔圣教序气象。

北魏 长庆寺造塔铭原石

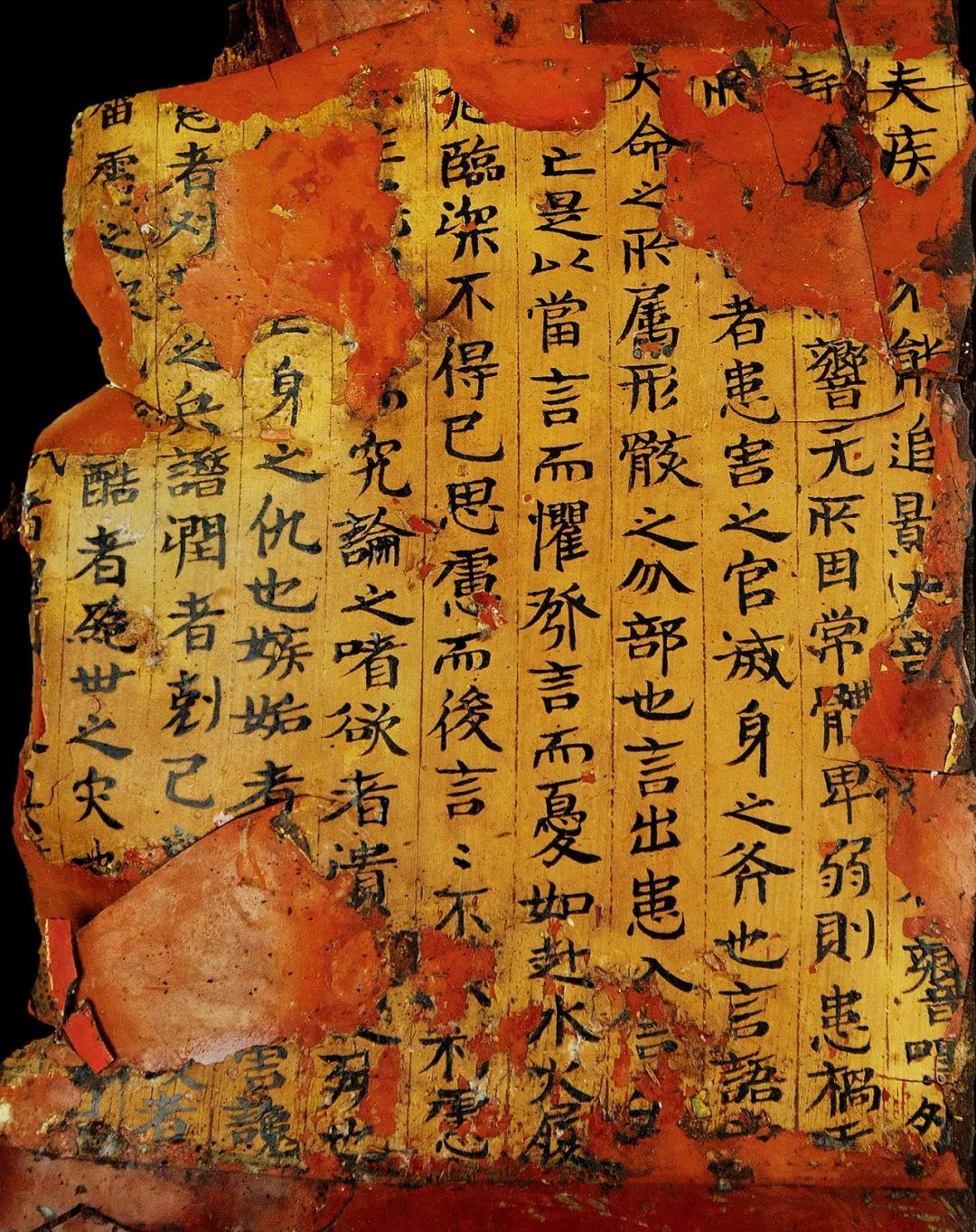

其二,《曹天度造九层石塔记》。此塔记为献文帝天安元年(466)的记年造塔题记,原在朔州崇福寺,现藏中国台湾历史博物馆(今塔刹犹存崇福寺)。塔铭刻于一尊玲珑精巧的九级石塔下部。塔周三面为供养人浮雕,一面刻题记。凡19行,满行8字,尚存115字:

夫至宗凝寂,弘之在/人。圣不自运,畅由表/感。是以仰慕者愿莫/不如,功务者因莫不/果。乃感竭家珍,造兹/石塔。饬仪丽晖,以□/永或。愿/圣主契齐乾坤,运表/皇太后、皇太子□□/无穷。/群僚百辟,存亡宗□,/延沉楚炭,有形未亥,/菩提是获。天安元年,岁次鹑□/侣登蕤宾五日,□□/内小曹天度,为亡□/颖宁亡息玄明于/平城造。

关于释文,“夫至宗凝寂,弘之在人”,“在人”,以往研究者皆作“由人”,今改。“圣不自运,畅由表感”,“来感”改释为“表感”。“是以仰慕者愿莫不如,功务者因莫不果”,前人尽释为“仰慕者悲叹不如”,我改“悲叹”为“愿莫”。

《曹天度塔记》笔力雄健,方重厚密,始则导源《魏文朗》,中则堪比《钦文姬辰》,末则遗及《郑长猷》《魏灵藏》。古人评《魏文朗》可谓“草昧初构,已有王气矣”。此评同样适用于《曹天度》和《钦文姬辰》。就三石而较,《魏文朗》最率意,《钦文姬辰》略肃整,《曹天度》则在二者之间。三石的共性比差异更多。《曹天度》与《魏文朗》的两个“子”字同出一辙。曹天度与《钦文姬辰》中共有的“楚、延、内、仪、岁、之”等字的用笔和体势几乎看不出时间的差异。而二记书迹上部两侧的耸肩,长横起落的波磔,以及字形相近的“蕤、豫、护”等字的上疏下密,也颇相类。康有为说,这种书风是“卫氏嫡派”。《魏书·崔玄伯传》谓:

崔浩曾祖(崔)悦与范阳卢谌,并以博艺著名。谌法锺繇,悦法卫瓘……悦传子潜,潜传玄伯。世不替业。

崔玄伯即崔浩父,这种书风是否与崔浩父子有关呢?

北魏 曹天度造石塔铭

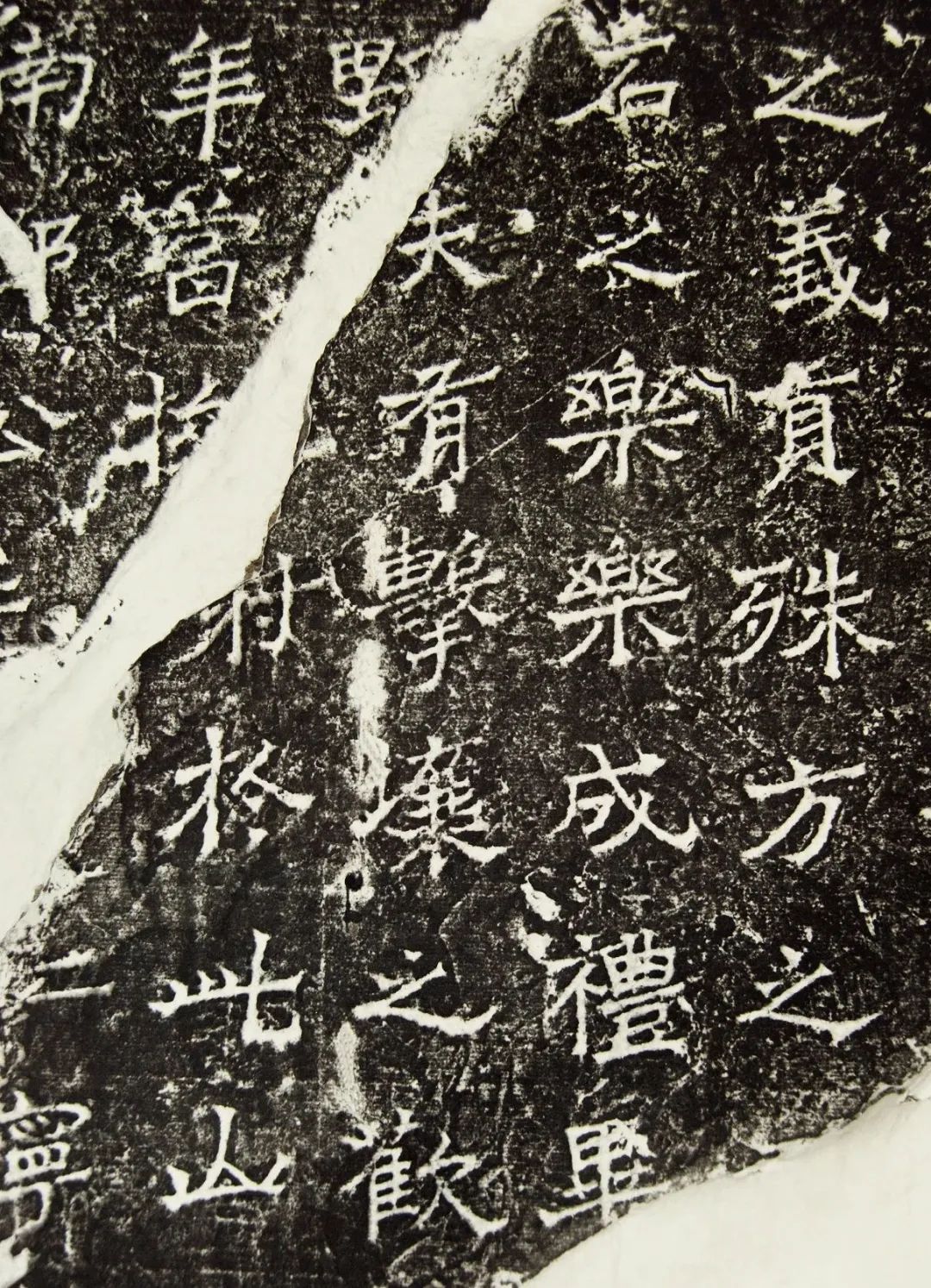

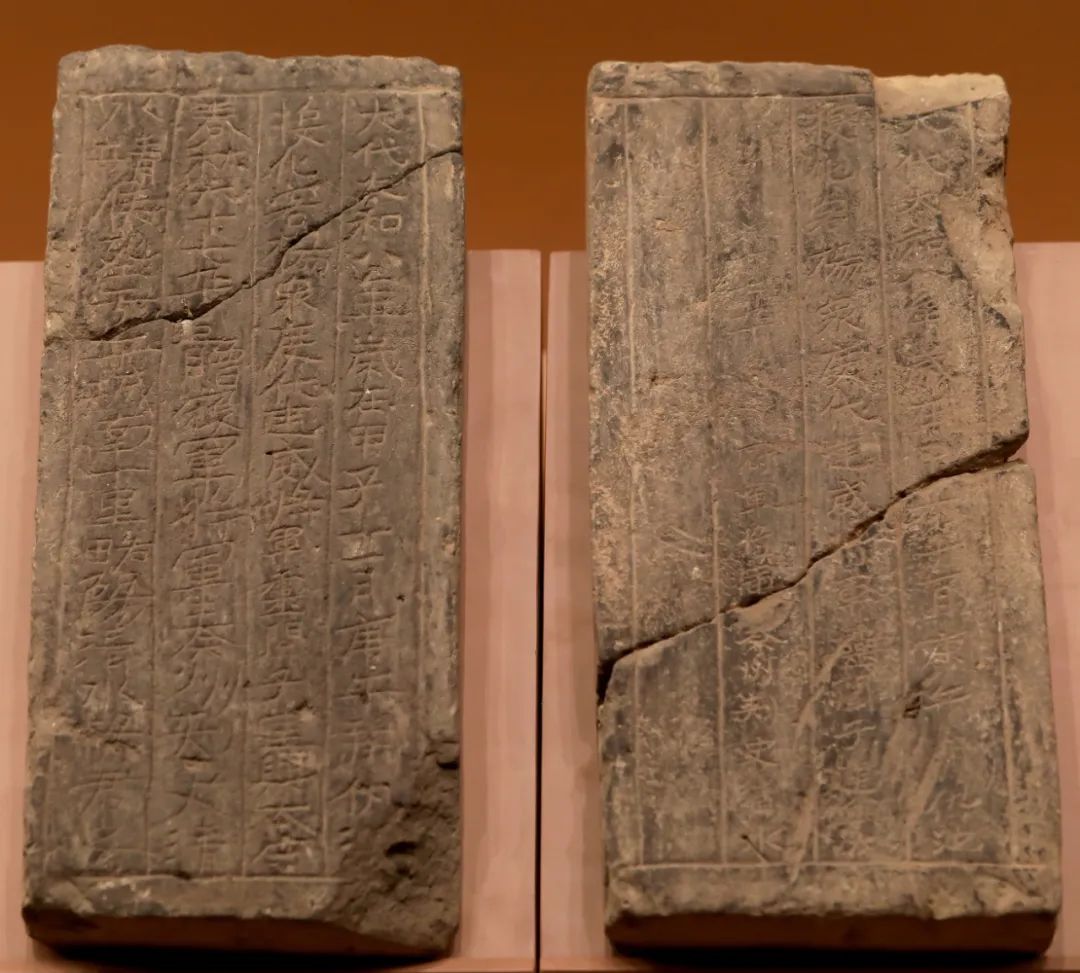

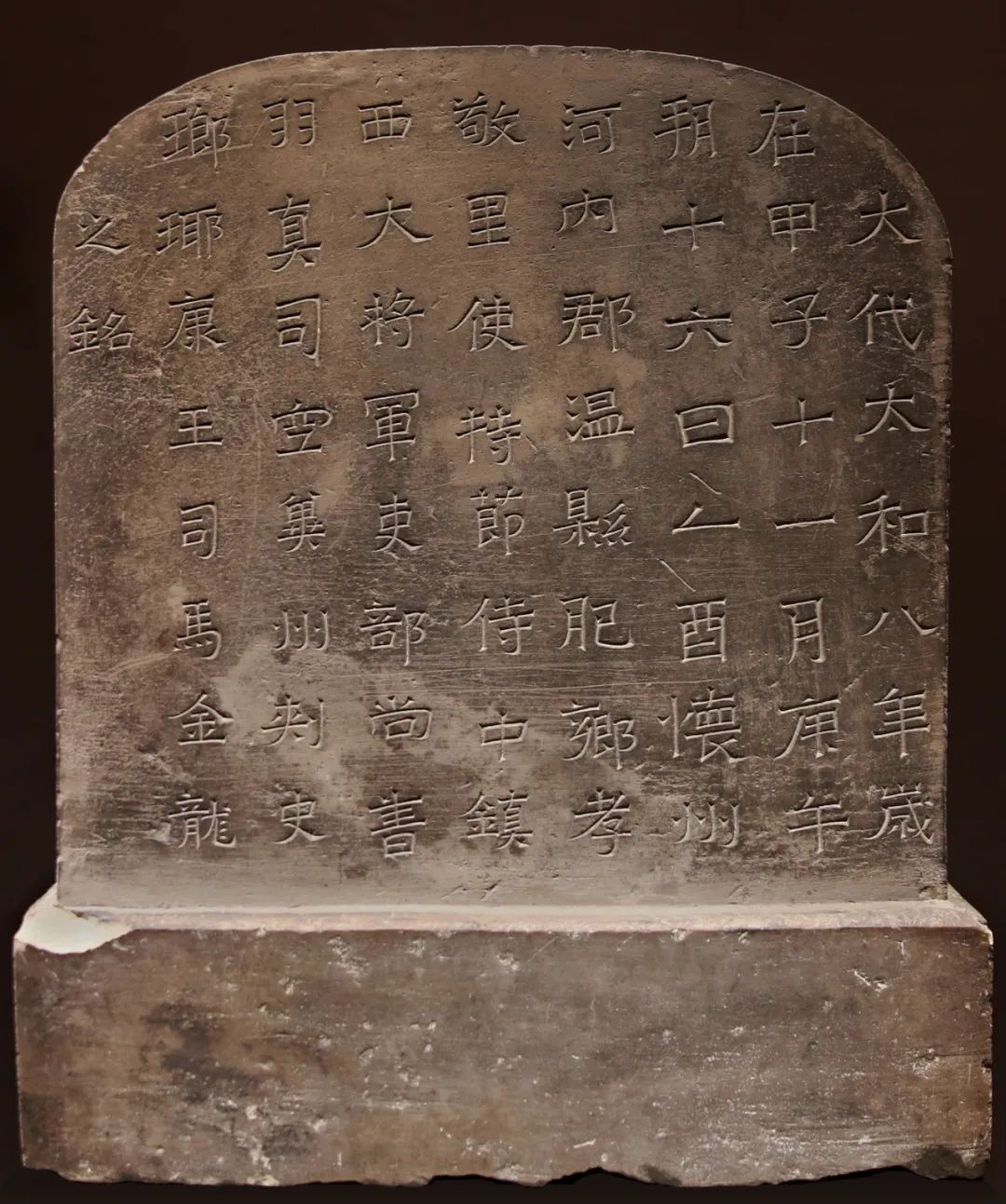

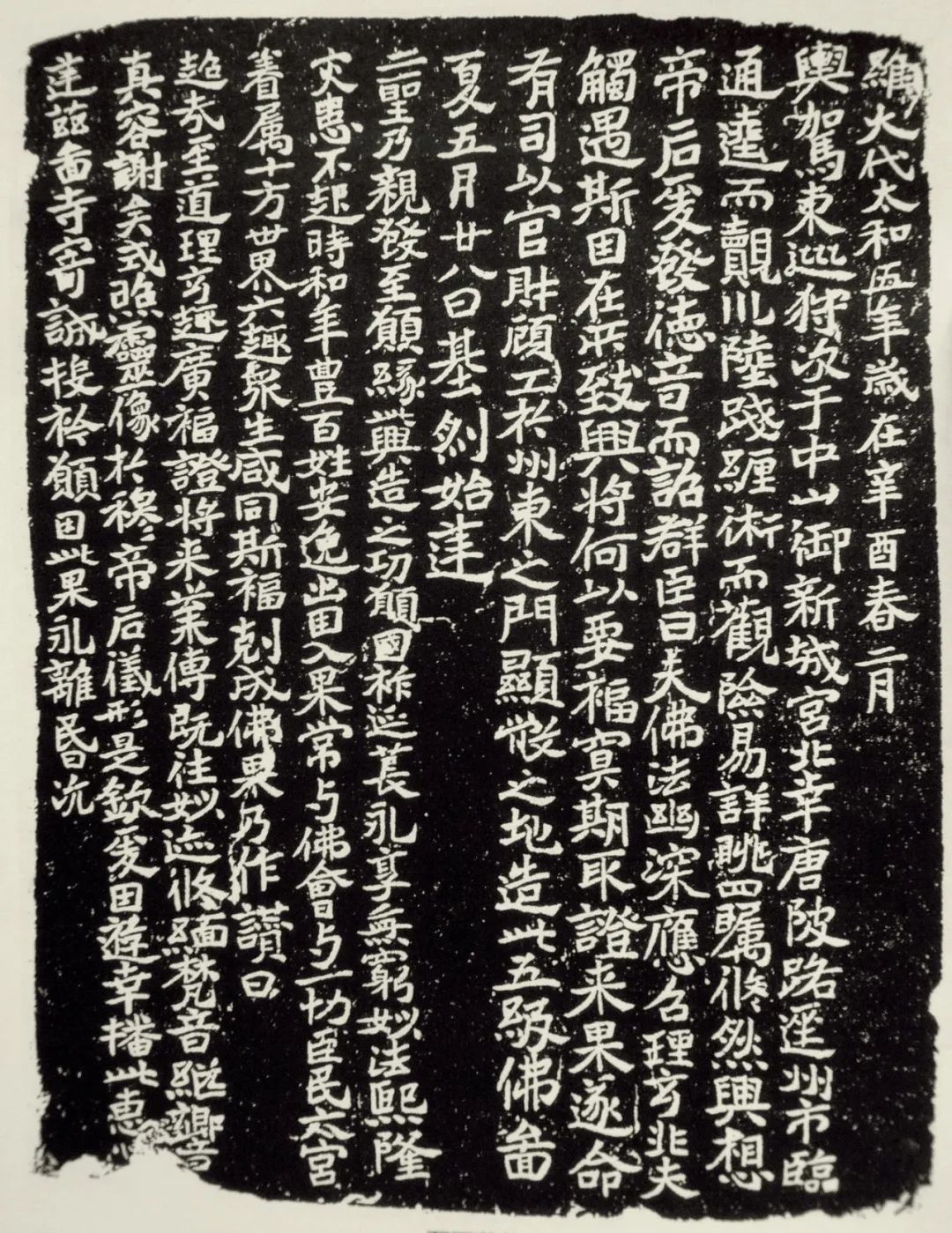

其三,《定州五级浮图石函盖铭》。据《考古》1966年第五期所载《河北定县出土北魏石函》一文,“定州五级浮图石函盖铭”,于1964年出土于河北定县城内东北隅一个夯土台下面。盖为盝顶形,高58.5cm,长65cm,宽57.5cm。铭文刻于石函盖顶上,楷书,12行,满行22至27字,凡249字。其文云:

维大代太和五年岁在辛酉春二月,/舆驾东巡狩,次于中山,御新城宫,北幸唐陂,路迳州市,临/通逵而觌川陆,践缠术而观险易。详眺四瞩,攸(悠)然兴想。/帝后爰发德音,而诏群臣曰:“夫佛法幽深,应召理玄。非夫/触遇斯因,在所致兴,何以要福冥期,取证来果。”遂命/有司以官财顾工,于州东之门显敞之地,造此五级佛图。/夏五月廿八日基创始建。/二圣乃亲发至愿,缘此兴造之功,愿国祚延苌(长),永享无穷。妙法熙隆,灾患不起。时和年丰,百姓安逸。出因入果,常与佛会。与一切臣民、六宫眷属,十方世界,六趣众生,咸同斯福。[15]尅成佛果,乃作赞曰:/超哉至道,理玄趣广。福证将来,业传既往。妙迹悠缅,梵音继响。/真容谢矣,式照灵像。于穆帝后,仪形是钦。爰因游幸,播此惠心。/建兹图寺,寄诚投衿。愿因此果,永离昏沉。

太和五年皇太后冯氏携不满十四周岁的孝文帝驻跸于中山(今河北定州)新城宫,这处行宫应与昔时慕容燕宫室有关。帝后站在通衢之地,极目高山大川,勘察城市乡村,观察形势险易。文明太后从容说:

佛法如此深奥,又要凭它开悟众生,如果没有能看得见摸得着的物体,哪能使人在瞻仰中心生觉悟,到达彼岸?

于是当场命有关部门出国家财力雇工备材,在城东门附近择地建一座五层舍利塔。其年夏五月廿八日夯建塔基,以石函盛舍利置于地宫。关于此次南巡由慕容燕故都中山至冯太后故乡信都,再回中山,复至唐水之滨讲武,正史所载,不复赘言。我要说的是,文明太后冯氏为长乐信都(今河北冀县)人,世代官后燕慕容氏,慕容燕亡后冯氏建北燕,太后祖冯文通为太武帝所灭。太后因父冯朗被杀而没入宫中。冯氏既驻跸后燕旧宫,又幸长乐信都,实际上是一次思乡之旅、思亲之旅。在定州以国家财力建五级浮图,与她同时期在方山建思远佛寺、鉴玄殿,在龙城起思燕佛图,在她的出生地长安立文宣王庙是一回事。

日本书法理论家谷川雅夫先生认为“定州石函盖铭”刻于太和五年,“司马金龙墓屏风漆画题字”成于太和八年,“晖福寺碑”立于太和十二年。[16]三者时间相近,书风相似,他觉得应出自同一位宫廷书家之手。我想,王遇为太后、皇帝身边的宠臣,又是虔诚的佛门弟子,更有其后来在平城东郭外建祇洹寺立碑书碑、在家乡建晖福寺立碑书碑的经历,我认为王遇为定州这项皇家寺塔书铭的可能性很大。正如《嵩高灵庙碑》碑阴所记施工负责人为“台遣画匠”“台遣石匠”“台遣材匠”一样,定州寺塔也是朝中“有司”带领着平城一个皇家工程队伍完成的,而且带队官员可能就是王遇。

北魏 定州石函铭

北魏平城时期的手书遗迹

北魏早期的瓦面文字已差不多是手书文字了,而真正的北魏平城手书文字这些年在大同地区也多有发现,这使我们大开眼界。

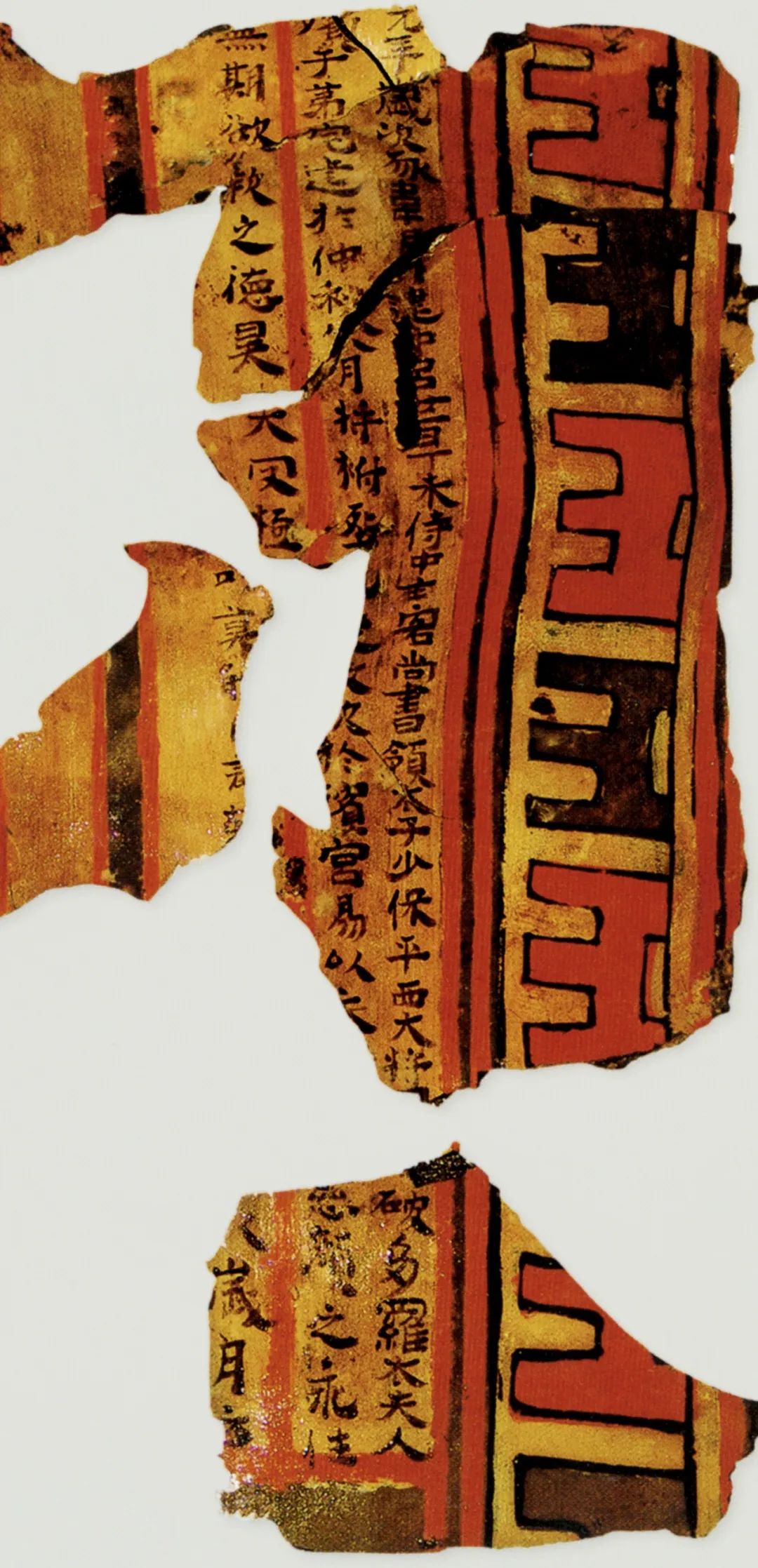

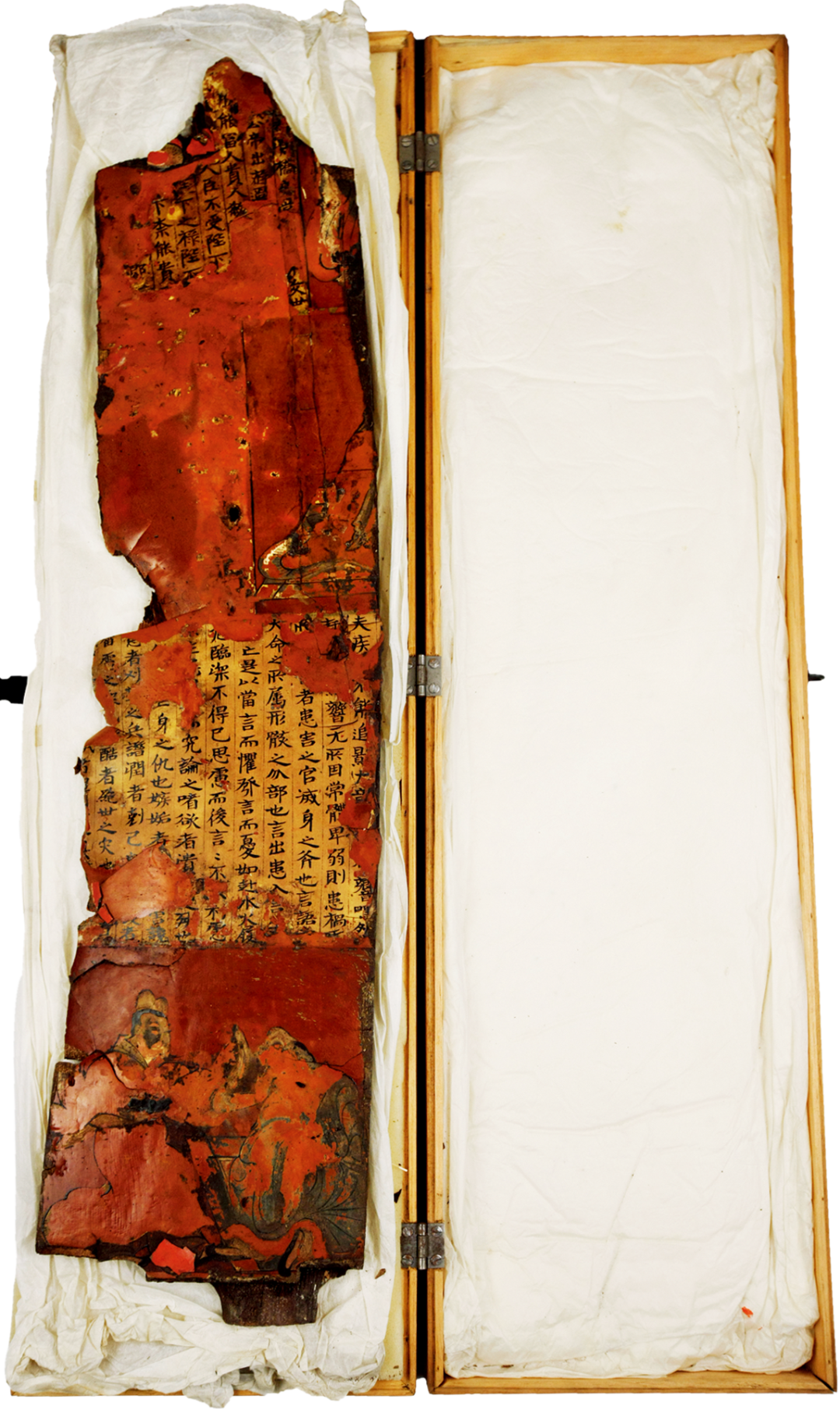

1、太延元年(435)破多罗太夫人壁画墓漆画题记。其墓2005年7月由本人发现,经抢救发掘被评为“2005年度全国十大考古新发现”。墓中有二十多平米精美壁画,漆皮题铭为草隶,三行,75字:

……元年,岁次豕韦,月建中吕廿一日丁未,侍中主客尚书领太子少保平西大将军□□□破多罗太夫人/……殡于第宅。迄于仲秋八月,将祔葬兆域□次于殡宫,易以□□□□。□慈颜之永住/,□□□□无期。欲报之德,昊天罔极,□□□□,莫能□记,故……以岁月云。

漆皮画应当是入葬时披在墓主的椁上的,出土时棺椁已朽,残片可见墓主人夫妇并坐、车马出行、兵甲仪仗、僮奴服侍、庖厨、扬场劳作等场面,反映了十六国时西部秦凉地区的民俗风情。漆画题字,略同于古墓葬的铭旌或墓志。中国古代的漆画都是以天然漆绘制的,若是以生漆在画上直接书写,难度很大。想来其上文字应为墨书而敷以桐油者。破多罗漆画题记应该属于章草的范畴,同时也明显带有晋魏间经体楷书的笔致。章草与隶书和秦汉简牍有着不解之缘。《魏书》称,“魏初工书者,崔、卢二门”,“俱习索靖之草”。崔氏的代表人物即北魏的重臣、硕儒兼书法家崔浩。

浩既工书,人多讬写《急就章》。从少至老,初不惮劳,所书盖以百数。[17]

太延元年,正是崔浩步入中年的时代,以他在朝中的地位和影响,这件漆画题记书体向他所擅的章草靠拢自在情理中。

北魏 破多罗墓漆皮书漆画题字

2、和平二年(461)的《梁拔胡墓题记》,2008年出土于大同市富乔垃圾发电厂建设工地。据负责抢救发掘的山西省考古研究所研究员张庆捷介绍,该砖室墓有壁画约三十平方米,分布于墓门上方门楣处、甬道两壁以及墓室四壁。其形式是朱彩勾出边框,内容绘于框内。壁画内容为墓主人宴饮图、狩猎图、杂耍乐舞图、人物图、牛耕生活图以及车马毡帐图。场面宏大热烈,内容丰富多彩,画面生动活泼,线条简洁流畅,风格朴实豪放。[18]。

题记在甬道东壁近门处,自左向右,竖排朱书四列,每行约10字,凡38字,字径约6cm。其文云:

大代和平二年,岁在亲(辛)丑,/三月丁巳朔,十五日亲(辛)未,/员外散骑常侍、选部尚书、/安乐子梁拔胡之墓。

题记左上方尚有墨书四个,字略小,为“和平二年”。

梁拔胡官秩在二、三品之间。北魏内入的梁氏应为羌地贵族。“梁拔胡壁画墓题记”书迹,显然是民间画工的作品,书体为民间俗体楷书,但从结体到点画都带有隶书的一些特点。此题的最大特点是笔墨不拘,形式不拘,随心所欲,一挥而就。若以书法的标准要求,确实是太草率了,然而我们能够目睹一千五百年前的鲜活字迹,也是一种眼福。它的可贵之处就在于从一个侧面真实地反照出北魏早期帝都平城的民间书事活动。

北魏 梁拔胡墓甬道东壁墨书题记

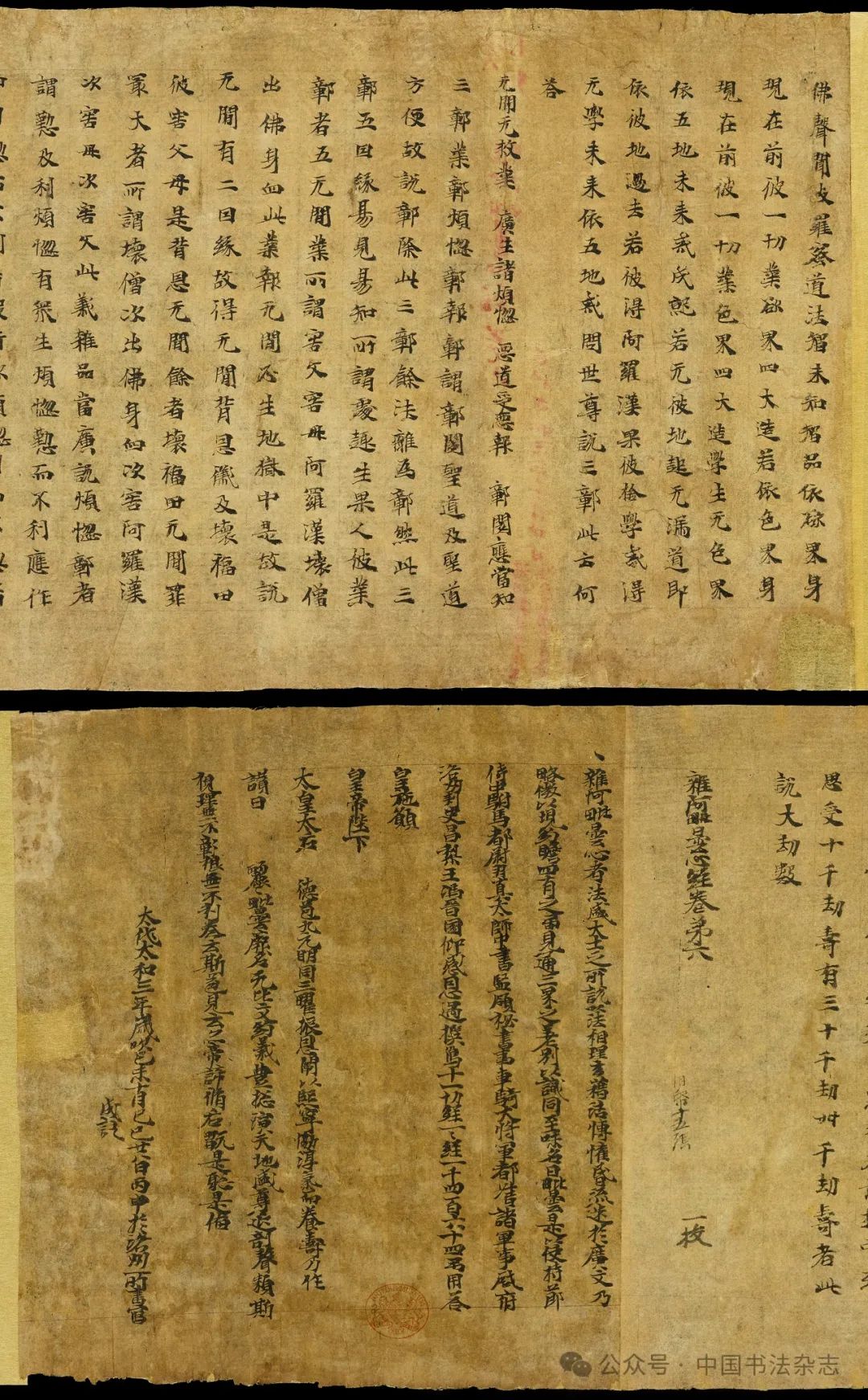

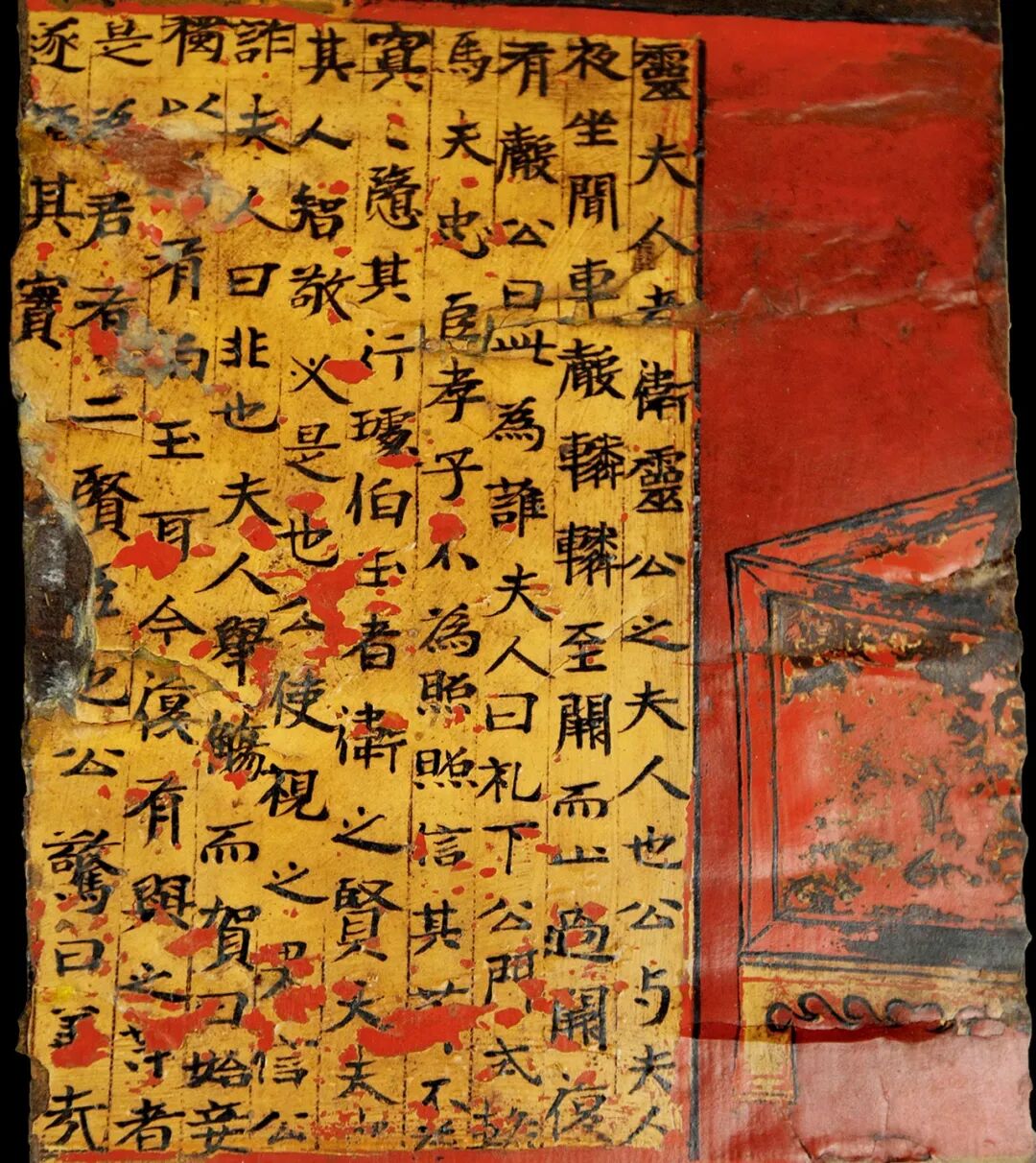

3、太和三年(479)《冯熙写杂阿毗昙心经》。此墨迹载于敦煌文书《六朝经卷集》中,经文二页,其卷末题记云:

洛州刺史昌梨王冯晋国仰感恩遇,撰写十一切经、一一(切)经,一千四百六十四吊,用答皇施。愿皇帝陛下,太皇太后,德过九元,明同三曜。振恩阐以熙宁,协淳气而养寿。乃作赞曰:

丽丽毗昙,厥名无比。文约义丰,总演天地。盛尊延剖,声类斯视。理无不彰,根无不利。卷云斯过,见云亦帝。谛修后翫,是聪是备。大代太和三年岁次己未,十月己巳廿八日丙申于洛州所书写成讫。[19]

《冯熙写杂阿毗昙心经》1900年出自敦煌石室。关于冯熙写经,饶宗颐先生早年曾有《北魏冯熙与敦煌写经——魏太和写〈杂阿毗昙心经〉跋》一文,后收入《饶宗颐史学论著选》一书。

冯晋国,即冯熙。《魏书》谓:

冯熙,字晋昌,长乐信都人,文明太后之兄也。

《北史》则云:

冯熙字晋国,长乐信都人,文明太后之兄也。

此写经署晋国非晋昌,近年所出太和十九年孝文帝所制《太师京兆郡开国冯武公墓志铭》亦记为“姓冯,讳熙,字晋国”,可知《魏书》误。[20]太武帝延和元年(432),冯熙父冯朗、从父冯崇、冯邈并投魏。十二岁时,叔父冯邈没入柔然,其父冯朗连坐遭诛,幼妹没入宫,他逃入氐羌民间。入宫的妹妹文明太后冯氏大贵后,冯熙被拜侍中、太师、中书监、领秘书事。自“乞转外任”,洛州刺史,《杂阿毗昙心经》正是写于此时。

这件写经文书,是魏晋之后习见的写经体。这种书体自汉简、章草脱胎而来,但更多地吸收了魏晋间锺王楷书的成份,先是实用于文书简牍,因其简便易识、易于掌握,后为寺院僧人和经生抄经专用,故名写经体。北魏平城时期是佛教大兴的时代,建寺开窟、造像礼佛、译经写经盛极一时。北魏文明太后—孝文帝朝的重臣刘芳,初入平城时,“常为诸僧备写经论,笔迹称善”。上文已及六朝文学家刘孝标也是从云冈石窟写经、译经起步的。于此两例,足见在当时平城,处于政权外围而被称作“投化客”的文人佣经人数之多,以及写经体书法的流行的盛况。

冯熙写经在众多六朝写经中是楷则较多的一种。起笔都很随意,横画收笔没有明显的出锋或重按。折肩方而略重,有点像北朝碑版。捺脚是重了一些,但基本上是楷法。提、挑也多为楷笔。在敦煌写经中,此经书法虽算不得上乘之作,但却是特点颇为突出的一种。此应为属下经生所书,可窥得北魏平城时期官僚阶层书写实用文本的情况,特别是平城及诸州郡众多寺院中数以百千计的经生们,包括以佣经为生的潦倒文人的书体和风格。若是冯熙亲笔,便更珍贵了。

北魏 《杂阿毗昙心经》 英国国家图书馆藏 斯九九六号

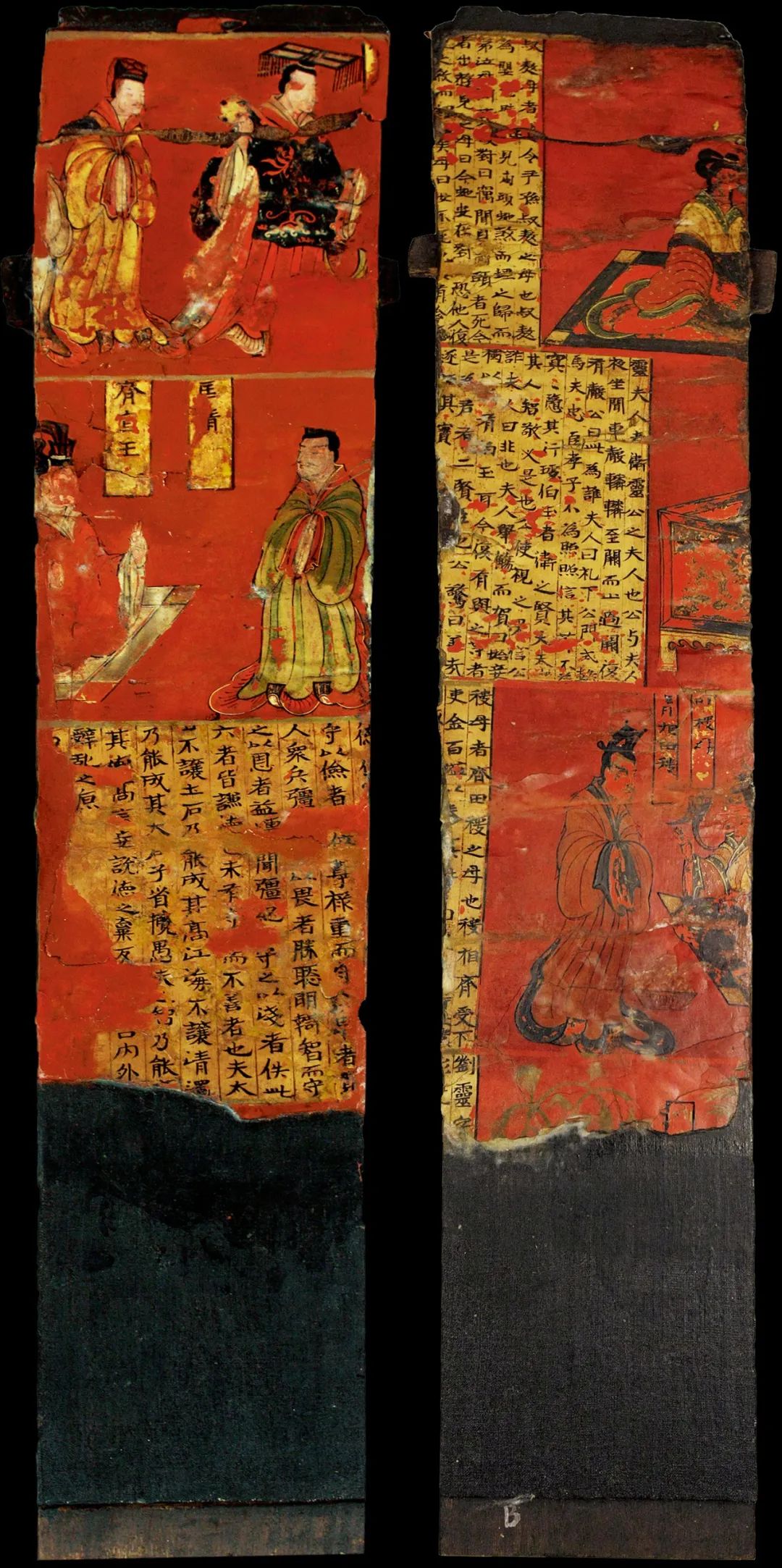

4、太和八年(484)《司马金龙墓屏风漆画题记》。

北魏 司马金龙墓屏风漆画题记

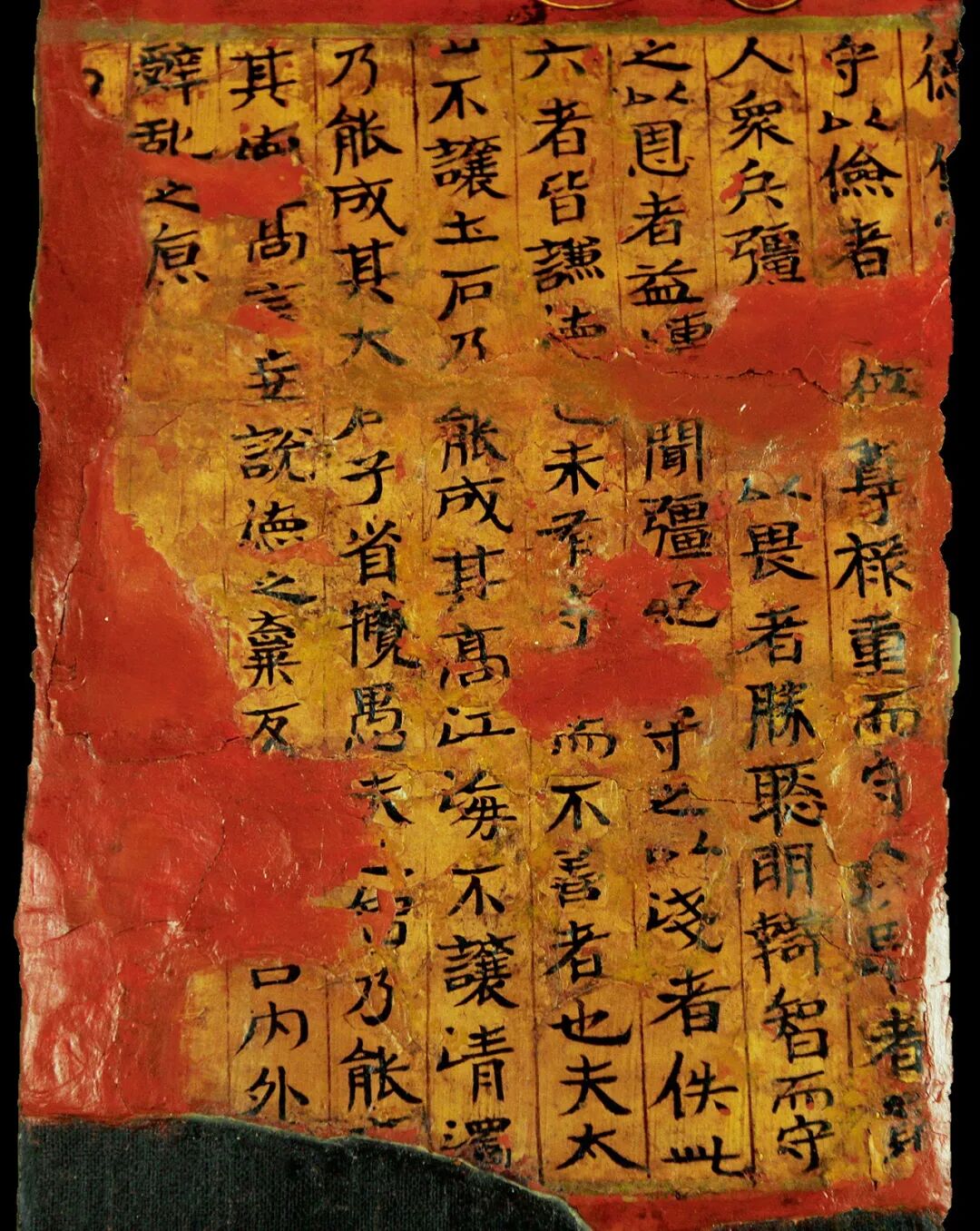

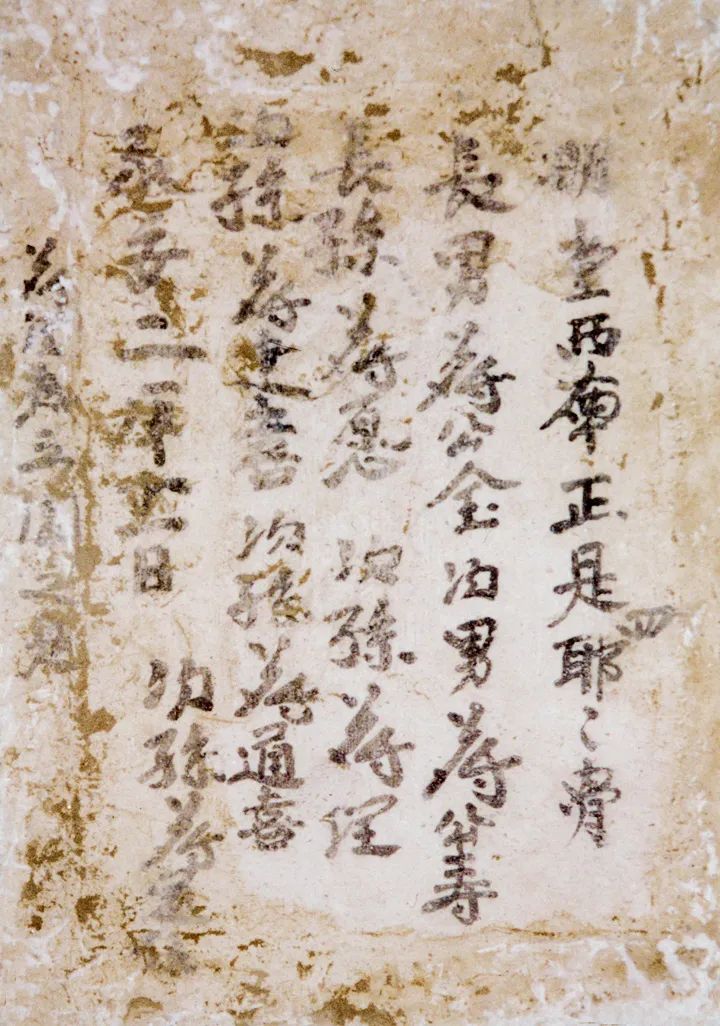

5、永安三年(530)石棺墨书《四耶耶骨》,2002年12月出现于大同市坊间。棺盖为沙岩,高40cm,宽28cm,上下框4cm,左右框3cm。上有墨书6行,凡57字,可确认者54字。其文云:

明堂西南正是四耶耶骨。/长男蒋公全,次男蒋公寿。/长孙蒋愿,次孙蒋润,/次孙蒋建喜,次孙蒋通喜,/(次孙蒋通□)/永安二年十一日/蒋润为三(阆?)之(孙?)。

此题书于石上,且已入北魏晚期,但作为古人墨迹弥足珍贵。“明堂西南正是四耶耶骨”,这句话真实记录了北魏明堂的位置及其在平城百姓中的地位。据云此棺出土于今大同市西南十多公里的魏辛庄。北魏明堂遗址已于1995至1996年发掘出土,其址在大同市向阳东街两侧。主要遗址是中心及东南西北五个夯土台基,外环于周边四个台基的是一条圜形河道,直径约294米,占地一百多亩。这样的位置正合石棺墨书在“明堂西南”的定位。经六镇之乱到蒋氏子孙葬其四耶耶骨时,明堂已是断壁残垣。但是,作为当时平城城南一处标志性建筑,明堂的形象已在平城百姓的心目中屹立多年而不磨灭。

《四耶耶骨》志文墨书,为民间书体。字体属行楷书,稚拙率意,意趣横生。其行笔结字既不似同期北邙体墓志铭刻体的见棱见角、雄强茂密,也不似平城时期司马金龙墓木版手书的形端体正、庄严肃穆,倒更像由魏晋而来的南派文书手札的风致。在全志57字中,有三十多字可以看作楷书,如“明堂、西、正是四耶骨、长男、长孙、通喜”等;有十多个可视为行书,如“南、蒋、寿、永安”等;有的明显带有隶意,如“愿、建、二”等;有的原本就是章草,最突出的是“润”字。此外,像“蒋、次、年”的出奇制胜,想是当时民间的习惯写法,只有民间书手方可来得。其质朴浑厚和自然天成之态,使人想到了敦煌文书和六朝的“地莂”。以并不细腻的沙石为载体,书者驾轻就熟、游刃有余,而无拘谨、生涩之感,这恐怕是专业书法家也难做好的。章法不拘成式而疏密自任,径尺之间随意增行添字,信笔为体,工稳畅达,全无局促笔滞之感。

北魏 《四耶耶骨》墨书志文

北魏平城砖瓦文字

近年来,在大同周边地区出土的北魏平城时期墓志砖以及皇家建筑遗址的文字瓦当和瓦上刻文日见其多。大而分之,一是砖文,二是瓦文。细而类之,砖文、瓦文又各可分为模制和铭刻两种,限于篇幅,待日后专文刊发。

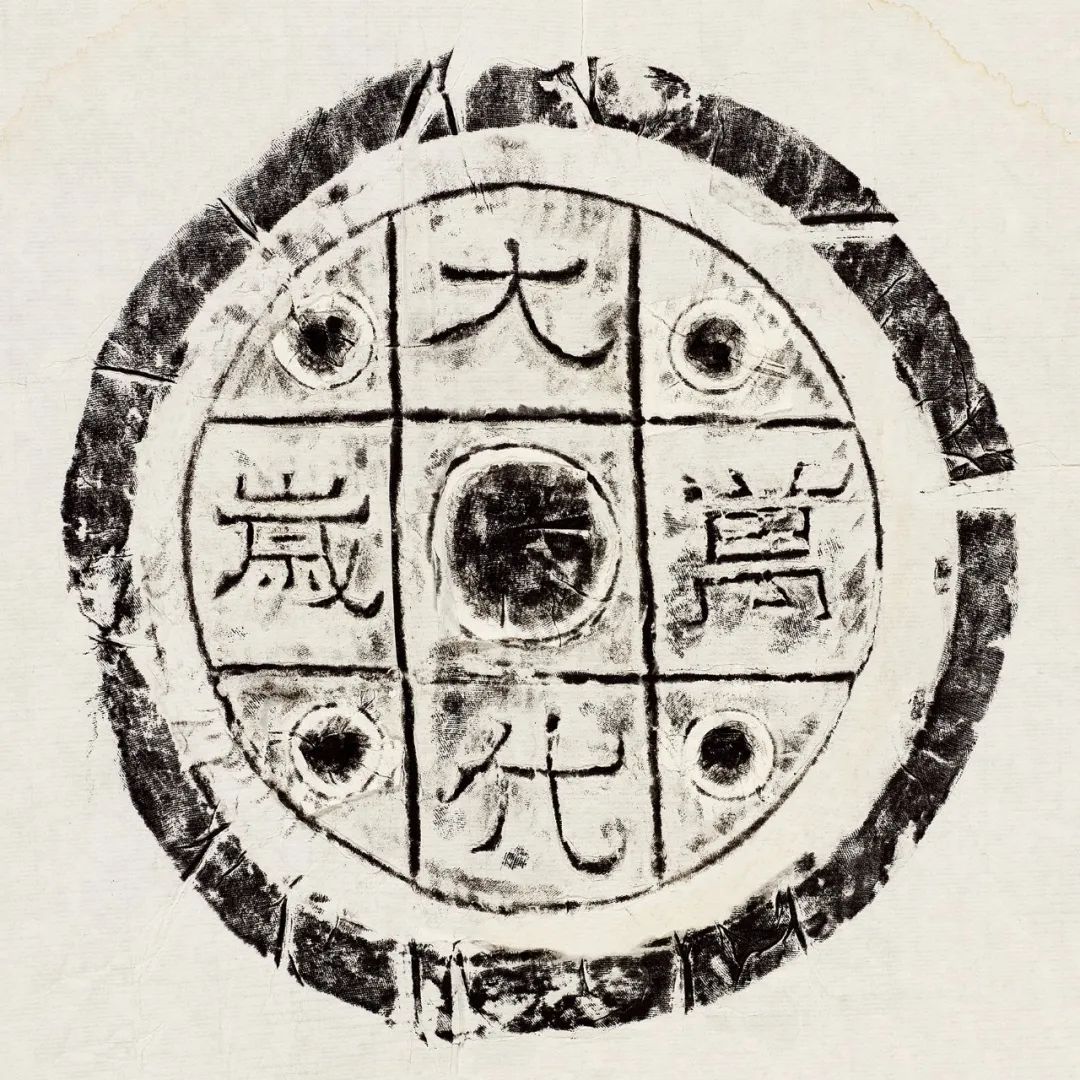

北魏 大代万岁瓦当

北魏 传祚无穷瓦当

北魏 司马金龙墓砖及拓片

注释:

[1]《魏书序纪·昭帝桓帝纪》,中华书局1974年,第6页,第7页;《魏书·太祖道武帝纪》第24页。

[2]《魏书·太武惠太后窦氏传》,第326页;《魏书·文明昭太后常氏传》第327页;《魏书·文成文明皇后冯氏传》第329页。

[3]罗振玉撰述萧文立编校《雪堂类稿(甲笔记汇刊)》石交录八十八是,辽宁教育出版社2003年,第208页。

[4]《晋书·卫瓘传》,中华书局1974年,第1055页。

[5]《金石录校证》,广西师范大学出版社2005年,第29页。

[6]陆增祥:《八琼室金石补正》,文物出版社1985年,第65页。

[7]《水经注·滱水》,巴蜀书社1985年,第239页。

[8]《魏书·世祖太武帝纪》第86页。

[9]《魏书》第86页。

[10]林鹏:《寻访御射碑记》,《中国书法》2002年第1期。

[11]罗新:《跋北魏太武帝东巡碑》,《北大史学》第十一辑,北京大学出版社2005年。

[12]张永强:《北魏皇帝东巡碑考辨》,《全国第二届碑帖研讨会论文集》,文物出版社2012年12月,第110至130页。

[13]张永强:《河北曲阳北魏邸元明碑北齐邸珍碑考》,《书法丛刊》2009年第2期,第23至37页。

[14]《魏书·太宗明元帝纪》第63页。

[15]《魏书·高祖孝文帝纪》第147至150页。

[16]日 谷川雅夫《司马金龙漆画题记的书风》,日《金石书学》2006年6月,第11号,第41页。

[17]《魏书·崔浩传》第827页。

[18]张庆捷:《大同电厂北魏墓题记壁画初探》,《中国社会科学报》,2009年11月5日。

[19]《六朝经卷集·阿毗昙心经卷第六》,上海人民美出版社2002年。

[20]《魏书·冯熙传》第1818页;《北史·冯熙传》第2676页。

本文原载《中国书法》2014年4期 “北魏前期碑刻书法特辑” 第36—79页

部分图片选自《中国书法·书学》2019年4期 “平城魏碑研究专题”

监制:朱培尔 贾 楠

编辑:李佳宇 孙海兴

2025

精彩继续

……

订阅方式

1.全国邮局均可订阅

邮发代号:2-879

每期定价:60.00元

全年定价:720.00元(共12期)

2.邮 购:

① 银行汇款

户名:《中国书法》杂志社

开户银行:中国工商银行王府井国家文化与金融合作示范区金街支行

账 号:0200 0007 0901 4416 048

② 邮局汇款

收款人姓名:《中国书法》杂志社

收款人地址:北京市朝阳区农展馆南里10号《中国书法》杂志社

邮 编:100125

联系人:张宁

联系电话:010-67322341