浅谈玺印文字的研究

裘锡圭

编者按:2025年5月8日,复旦大学出土文献与古文字研究中心裘锡圭教授离世,天地同悲。裘先生毕生致力于古文字学、古典文献学与古代史研究,在文字学理论、古文字考释、出土文献整理研究及上古历史、思想与文化等领域,都取得了重大建树。裘先生所撰《文字学概要》《裘锡圭学术文集》等皇皇巨著,向来被学界奉为经典,也是书法篆刻专业学生的必读书,对一代代学人产生了深远影响。本刊在征得裘先生家属的同意后,特在本期“溯源”栏目刊登《浅谈玺印文字的研究》《战国文字中的“市”》两篇与玺印篆刻密切相关的经典文章,以表达对先生的缅怀之情。

《浅谈玺印文字的研究》一文原载《中国文物报》1989年1月20日第3版,后收入《裘锡圭学术文化随笔》《裘锡圭学术文集》,是一篇具有普及性质的文章,但又不失学术性。文章开篇介绍了玺印的名称、时代、使用方式,以及玺印文字的研究价值,接下来分享了学习、研究玺印文字的方法,除了列举一些需要参考的重要著作外,还较详细地论及研究或引用玺印文字时应注意的相关问题,主要包括玺印的真伪、玺印的时代和国别,以及印文的排列方式等。可以视作学习、研究玺印文字的入门津梁。

研究玺印文字通常以古玺印(指先秦印)和秦汉印为主要对象。在先秦时代印章大都称为玺。秦始皇才规定皇帝的印称玺,一般只能称印。在汉代,除皇帝外,皇后、诸侯王等最高级贵族的印也称玺。比二千石以上的官印,如太守、将军和公卿的印称章(西汉初似多称印,见于传世封泥的一些郡守印文可证)。其他官吏以及列侯、关内侯等人的印,跟平民的一样,都称为印。战国时代的东方国家(指位于秦国之东的那些国家)多把“玺”字写作“鉨”,因为古代玺印多数是用铜制造的。

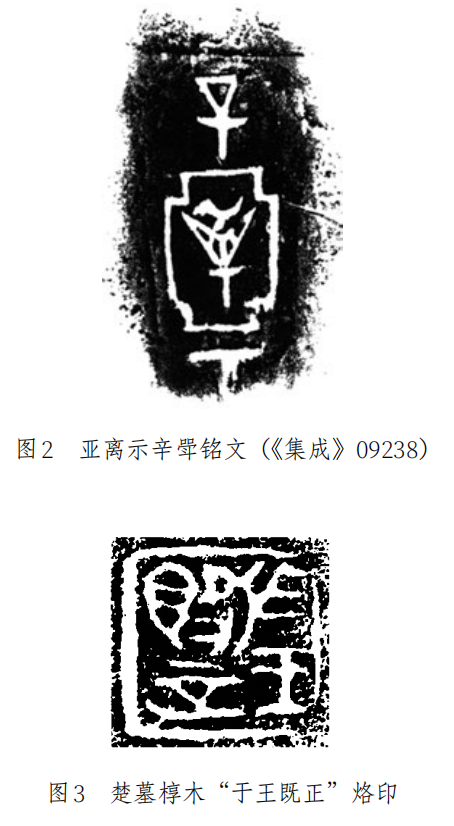

从古书上看,关于玺印的最早的可靠记载属于春秋时代。但是有一方传世古铜玺,据传出于殷墟,上有“亚离”等字(“离”字等包含在“亚”字中)。(图1)“亚离”是数见于商代铜器铭文的族名(铜器铭文也把“离”字写在“亚”字里)(图2),玺文风格也与商代文字相合。据此,玺印似乎早在商代就已经产生了。不过在现存古玺中,尚未发现确凿无疑的西周和春秋时代的遗物,看来它们基本上属于战国时代。一般所说的古玺不包括秦统一以前的秦国玺印,因为这些玺印跟秦代玺印很难区别,通常把二者统称为秦印。

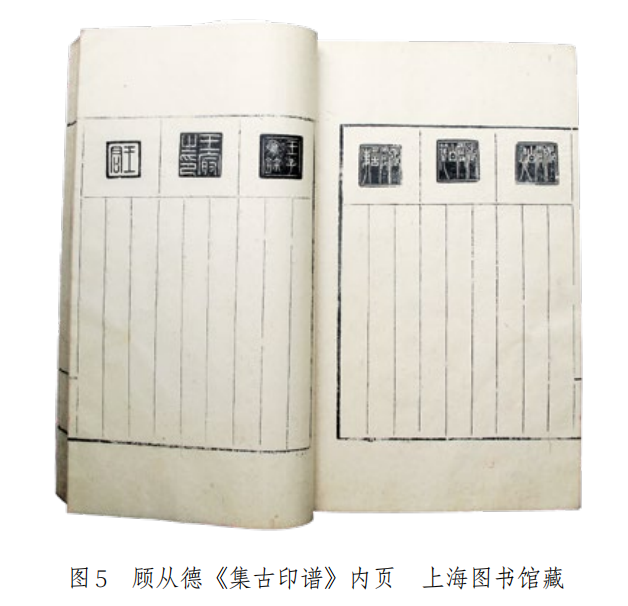

在战国和秦汉时代,玺印不是像后代那样盖在纸上,而是盖在用法类似现在火漆的“封泥”上的。封泥可以封缄书写在简牍上的公文、书信,也可以封缄盛有东西的器皿、囊橐等物,甚至还可以封门户,用途很广。在制造陶器的时候,也往往在器坯上打上制造部门或陶工的玺印。有些陶器上还打有吉语或格言印。此外,人们还把玺印烙在木材和漆木器上,战国楚墓椁木上曾发现过烙印文字(图3),秦和西汉前期的漆器往往烙有亭、市的印文(同时代的陶器上也往往有这类印文)。有的玺印是专用于在畜牲身上打烙印的,如燕国的“暴(?)都萃车马”印和汉代的“灵丘骑马”“常骑”等印(图4)。在战国楚墓中还曾发现过盖有长方形朱印的丝织品。传世汉代长条阳文印中,如“张文孟缣”“大郑布”“巨侯万匹”等印,也应该是工商业者用来盖在出卖的纺织品上的。这种用印方法跟后世在纸上盖印的方法已经很接近了。研究玺印文字,对古人使用玺印的各种遗迹应该重视。《汉印文字征》兼收封泥文字是很有道理的。保存在古代陶、漆器上的大量印文同样是研究玺印文字的重要资料。

战国、秦汉的玺印文字具有很高的研究价值。从印文内容看,它们提供了官制、历史地理、社会经济和思想习俗等多方面的研究资料。不少资料可以用来补充流传古文献的缺漏或订正其错误。从清代以来,学者们已经在这方面做了不少工作。例如近人陈直的《史记新证》和《汉书新证》就引用了很多汉印。

从文字学的角度看,战国、秦汉玺印文字的重要性更为突出。已发现的战国古玺数量相当多,玺文中不重复的单字数大概比同时代铜器铭文中的还要多,对战国文字的研究是一批极为重要的资料。王国维论定《说文》中的“古文”是战国时代东方国家所使用的文字,就是以古玺文字为主要依据的。秦汉印数量更多,是研究秦汉时代实际使用的篆文的一批最重要的资料,可以用来订正《说文》篆形的很多错误,还可以补充不少《说文》未收之字。秦汉印文有些含有浓厚的隶书意味,有的就是早期的古隶,所以对研究隶书的形成也具有重要的价值。汉印文字的一些简俗体也值得注意。例如看到了汉印“屖”旁的一些很容易跟“隹”旁相混的简化写法,就可以明白“稺”字为什么会讹变成“稚”。

篆刻艺术的爱好者,也需要从文字学和美学等角度对玺印文字进行研究。

在过去,一般人要研究玺印文字会碰到相当大的困难。因为著录玺印文字的书主要是古印收藏家们所编的印谱,这些古印谱多为钤印本,钤印的部数不多,而且大都从未公开发行过,一般研究者很难看到。即使是那些公开印行过的古印谱,大多数也早就成了旧书店中的珍本,穷书生是不敢问津的。此外,介绍关于玺印的各种知识的书也非常缺乏。从60年代以来,特别是近十年来,出版了一些关于玺印的重要著作,使上述情况有了改变。下面简单介绍一下可供参考的主要著作。

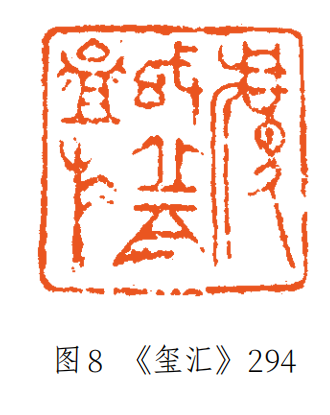

罗福颐主编的《古玺汇编》(文物出版社,1981。下文简称“玺汇”)和《秦汉南北朝官印征存》(文物出版社,1987。下文简称“征存”),为研究官私古玺和秦汉至南北朝官印提供了比较完整的资料。清代以来已著录的和国内各地博物馆等机构所藏的未著录的有关玺印,凡是有研究价值的,基本上都已收入这两本书。但是限于客观条件,应收而未收之印也还有一些。明人印谱,如顾氏《集古印谱》(图5)等也收有一些先秦古玺,有些相当重要。由于这些印谱现在一般只能找到摹刻本,《玺汇》对它们所著录的古玺一律未收。明人印谱所收秦汉至南北朝官印有些也相当重要,除少数有钤印本可据者外,《征存》也没有收入。所以要对古玺和秦汉至南北朝官印作深入的研究,只靠这两本书提供的资料还是不够的。要研究秦汉时代的私印,那就只能完全依靠其他印谱了。收秦汉私印最多的印谱是清代陈介祺编的《十钟山房印举》。此书有商务印书馆涵芬楼影印本,前两年还出过涵芬楼本的翻印本。

《玺汇》《征存》所收印文都附有释文,《征存》还加上简明的考证,为读者提供了很大方便。吴振武《〈古玺汇编〉释文订补及分类修订》一文(香港中文大学国际中国古文字学研讨会《古文字学论集·初编》,1983),对《玺汇》的释文和编排提出了很多不同意见。使用《玺汇》时最好能参考这篇文章。

要想了解1949年以后在国内文物、考古书刊上发表的新出玺印资料及其研究情况,可以看王人聪编的《新出历代玺印集录》(香港中文大学文物馆专刊之二,1982。下文简称“集录”)和同人编著的《新出历代玺印集释》(同上专刊之三,1987)。《集录》所收资料以1980年为下限。1983年以后逐年在书刊上发表的玺印资料,在从1984年开始出版的《中国考古学年鉴》里有简明的记录,可供参考。

玺印文字的单字汇编,有罗福颐主编的《古玺文编》(文物出版社,1981)和同人所编的《汉印文字征》(同上,1978)及其《补遗》(同上,1982)。

古玺印方面的通论性著作,有罗福颐、王人聪合著的《印章概述》(三联书店,1963)和罗福颐的《古玺印概论》(文物出版社,1981。下文简称“概论”)。前一书的主要内容已包括在后一书中。研究玺印文字的人至少应该初步具有关于玺印的各种知识,很有必要先读一下这种通论性著作。

1985年齐鲁书社出版的王献唐遗著《五镫精舍印话》,内容涉及玺印的形制、时代,印文的格式、字体,古代关于玺印的制度以及玺印发现、流传和研究的历史等很多方面,有些问题研究得很深入,虽然体例稍嫌杂乱,仍不失为一部重要的印学专著,值得一读。

下面再简单谈谈研究玺印文字时应该充分注意的几个问题。

要研究或引用玺印文字,最好先弄清楚三件事,即玺印的真伪、玺印的时代和国别以及印文的排列方式。

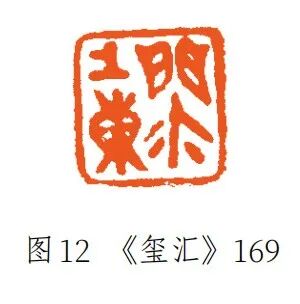

玺印较易作伪,流传的伪品很多。关于辨别玺印真伪,《概论》有“古玺印及封泥的辨伪”一章可供参考。但是除了一些极明显的伪印外,要论定一方玺印的真伪是很不容易的。即便是很有功力的学者们,也往往见仁见智,难以取得一致的意见。例如《玺汇》288号“将渠”大玉玺(图6),有的学者斥为伪物,有的学者则奉为上品,至今还不能认为已有定论。《玺汇》和《征存》收入之印大体上都是可靠的,但是也偶有比较明显的伪品。例如《玺汇》199号末一字应是根据清人误释而伪造的“鉨”字(图7),294号书法极其拙劣(图8),此二玺当是伪品无疑。另一方面,《征存》附于书末的九十余方伪印,其真伪也不见得全都没有讨论的余地。总之,辨别玺印真伪是难度相当大的事,初学者只能谨慎对待,多看多想,以求逐渐获得较强的辨伪能力。

判断玺印的时代、国别,也是一个很复杂的问题。战国时代东方国家文字的风格,跟秦篆有相当明显的不同。这些国家的官制也多与秦有异。所以分别古玺和秦印还不算困难(《玺汇》中偶有秦印阑入,如3232号“颤里典”印(图9)和某些格言印。里典之称见于秦简)。秦印一般用白文,并加栏格,方印多加田字形格,长方印多加日字形格。篆文结体紧凑,笔法自然有力,特征比较明显。但是汉初印多与秦印相似。如印文内容没有提供线索,二者就很难区分。张颔《“安国君”印跋》(《中国历史博物馆馆刊》2期,1980),认为出土于秦汉之际墓葬的“安国君”印(图10),文字作风带有六国文字风格,反映了“对秦国典章制度的违抗”,凡是风格与此印相似的,都应是秦汉之际楚汉相争时的东西。这给秦至汉初玺印的研究增添了一个新的课题。西汉、东汉、魏晋各个时代印文的风格都有自己的特点,多看一些自能逐渐掌握。这些印文中的官名、地名等,有些也有时代性,可以用作断代的根据。但是西汉后期跟东汉前期的印,东汉晚期跟魏晋时代的印,也往往不易分辨。《征存》对所收官印大都断了代,初学者可以通过此书来揣摩划分秦以后玺印的时代的方法。但是《征存》的断代也不可能毫无问题,例如书中所收的东汉印,有一些恐怕就应该划归西汉。除印文外,玺印的形制也可以帮助断定时代,但是一般研究玺印文字的人缺乏接触实物的机会,往往不能很好加以利用。考古发掘中出土于墓葬的玺印应与墓葬同时。这是判断玺印时代的极其重要的根据。但是在汉墓中发现战国古玺的情况已经多次发生,可见例外也是存在的。

如果研究战国古玺,还要注意分国的问题。战国时代东方各国的古玺,在玺的形制、玺文的格式和内容以及字形结构、用字习惯等方面,往往各有特点,可据以作分国的研究。一般说,楚、齐、燕三国的玺印,特征都比较明显。三晋的玺印,彼此间共同点较多,往往只能根据玺文内容如地名等来加以区分。如果想对这个问题有比较具体的了解,可以看文物出版社1984年出版的李学勤《东周与秦代文明》中的“玺印”一章和叶其峰《战国官玺的国别及有关问题》(《故宫博物院院刊》1981年3期)等文。古玺的出土地点是判断古玺国别的重要根据。但是由于玺印会随人而流动,这一根据也不是绝对可靠的。

在秦或秦汉之际的巴蜀文化或有浓厚的巴蜀文化特点的墓葬中,出土过印面有田字形格,文字奇诡不可识的一种铜印(《四川船棺葬发掘报告》61页图60•3,《考古》1987年7期)。有些学者认为这种印文是一种巴蜀文字(《新出历代玺印集释》22页),大概是正确的。曾被收入《邺中片羽》等书、传为殷墟出土的一方所谓“奇文玺”(图见《中国文物报》1988年4月15日),其印文就是属于这一类型的。过去或认为这是殷代古玺,那就把时代和国别全都搞错了。

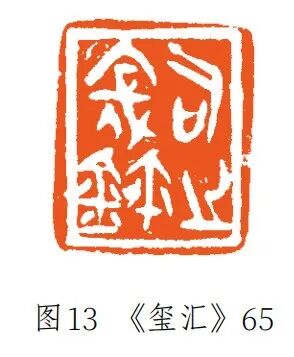

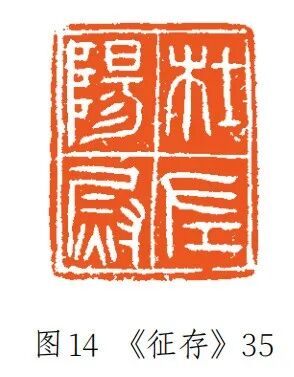

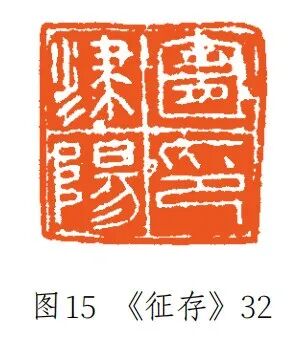

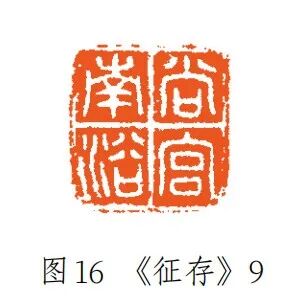

印文的排列方式,也是研究战国、秦汉玺印的人所应注意的。在古官玺和秦至汉初官印中,除了常见的由上而下、由右而左的印文排列方式外,还存在一些比较特殊的方式。在古官玺中,由左而右的印文排列方式不时能看到。两字的如《玺汇》257的“左宫”(图11)。四字的按左上、左下、右上、右下的次序读,如《玺汇》169的“上东门尔(鉨)”(图12)。此外还有一些四字印文是横读的,即按右上、左上、右下、左下的次序读,如《玺汇》65的“司寇之鉨”(图13)。秦和汉初官印的印文也有横读的,如《征存》35的“杜阳左尉”(图14)。此外还屡见对角读法的印文,即按右上、左下、左上、右下的次序读,如《征存》32的“宜阳津印”(图15)。对角读法也可以先左后右,即按左上、右下、右上、左下的次序读,如《征存》9的“南宫尚浴”(图16)。汉代私印有不少用回文读法,即按右上、左上、左下、右下的次序读,如《概论》54页所引的“阳安世印”“杨延寿印”等。此外在官、私玺印中都还有一些特殊的印文排列方式,但都很罕见,这里就从略了。如果按常规来读排列方式特殊的印文,就会不知所云或误解文义。例如:《征存》15号印文本来应该按照对角读法读为“泰(太)上(寝)田左(末二字合写在一格内,也有可能应读为“左田”)”(图17)。“太上”为“太上皇”省称。有人认为指汉高祖之父,有人认为指秦庄襄王(秦始皇追尊庄襄王为太上皇)。不管取哪一说,印文的意思都是清楚的。一般把这方印文读为“泰寝上左田”,文义就难通了。

如果想对玺印文字进行深入研究,还需要注意提高文字学、古文字学的水平并充实关于古代官制和历史地理等方面的知识。这应该是不言而喻的。

来源:《裘锡圭学术文集·

金文及其他古文字卷》,

上海:复旦大学出版社,

2015年重印本,第286—290页。

*文中配图为本刊编辑所加。

《中国篆刻》2025年6月 (总第61期)

《中国篆刻》杂志立足印学本位,依托中国美术学院在书法篆刻领域的深厚历史积淀,为海内外印学研究搭建交流平台;致力于梳理学科传统,汇集前沿研究成果,面向高校及社会各界,刊布最新研究成果与资料,显扬中国篆刻在国际视野和当代大文科背景下的独特价值。

主管单位:中国美术学院

主办单位:中国美术学院出版社

出版单位:《中国篆刻》杂志社

编辑部地址: 浙江省杭州市上城区南山路218号 1A-501室

邮编:310002

投稿邮箱:caazgzk@126.com

电话:0571-87039803

联系人:王文超 王冬亮 张 震

编辑|董士瑜

审核|王冬亮 张 震