本文选自《中国书法》杂志2024年10期第160—165页

河北邢台柏人城遗址新出陶文及初步研究

摘 要:二〇二二——二〇二三年中国人民大学历史学院联合河北省文物考古研究院对柏人城遗址进行了两次考古发掘,发现了大量战国秦汉时期的遗迹遗物。在其中一百件陶片上发现有戳印陶文,这些陶文内容丰富、种类多样。通过对陶文的初步辨识,可知这一时期柏人城已经有非常成熟的手工业管理体系,“柏人”等相关陶文的发现进一步证实柏人城遗址的性质,同时也为这一时期历史地理、文字书体演变等研究带来新的资料。

关键词:柏人城 陶文 秦汉时期

柏人城遗址位于河北省邢台市隆尧县城以西12.5公里的双碑乡境内,北邻泜河,三面环岗,城墙全长八千余米,城郭面积约四平方千米。城墙保存状况较好,以秦汉遗存最为丰富。鉴于柏人遗址城重要的历史科学价值,二〇一三年柏人城遗址由国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。为进一步了解柏人城遗址的相关情况并为未来的研究提供资料,二〇二二—二〇二三年,中国人民大学历史学院联合河北省文物考古研究所对柏人城遗址展开了两次发掘。发掘发现了大量房址、水井、窖穴等遗迹以及陶器、铜器、骨器等遗物。其中发现了一百件带有戳印铭文的陶片,这些陶文数量较多且内容丰富,对于研究战国秦汉时期的文字书体演进以及相关历史等问题具有重要价值。下文将对出土的陶文进行分类整理和初步研究,为相关研究提供最新的资料。

陶文发现概况

陶文在战国秦汉时期的遗址中是较为常见的,在此前柏人城遗址考古调查与发掘工作中已经有一些陶文被零星发现,但是较为零散。[1]本次柏人城遗址出土的陶文分为戳印陶文与刻划陶文,下文主要对戳印陶文展开讨论。相对于刻划陶文,戳印陶文需要在烧制前用专门的印章戳印,更具规范性和目的性,因而其陶文内容多蕴含着当时重要的制陶工艺或市场监管等历史信息。本次柏人城遗址考古发现的带戳印文字的陶片共有一百件,内容丰富多样,实属难得。这批陶文的印文以阴文为主,个别为阳文;戳印形状有长方形、方形两种。结合出土地层以及器物形制推断,这批陶文的主体年代为战国中晚期到秦汉时期。这批陶文部分可以识别器形及其戳印位置,共发现戳印陶豆十九件,其中戳印豆盘内壁十四件,豆柄四件,豆盘外壁一件。陶盆二件,其中戳印口沿一件,上腹部一件。空心砖一件。瓦三件,其中板瓦一件,筒瓦二件。器形不可辨的戳印陶片七十五件,其中底部三十一件,口沿十二件,腹部三十件,肩部二件。带单个戳印的陶片有九十二件,带两个戳印的陶片有八件,其中四件陶片带有两枚相同的戳印。

陶文释读

下文将根据陶文初步释读结果,将其分为:地名、人名、陶工、陶吏、字义不明、未识别等几类进行介绍。

地名戳印地名的陶文共有二十二件,部分字形比较清晰,部分戳印破损较严重,但仍可以辨识。

(1)“柏人”,共有十六件,标本2023BRCH26:10,长方形戳印,戳印于器物底部,器形不可辨。戳印为阳文,上下分布“柏人”二字,本次发掘还见有其他书体的“柏人”戳印。

(2)“䣆酉”,共有二件。标本2023BRCT0608③:10,方形戳印,从右往左读,戳印位于器底内部,器形不可辨。标本2022BRCH139:6,戳印于器底外部,器形不可辨。

(3)“厶亭”,共一件。标本2022BRCH252:4,方形戳印,从上往下读,戳印于陶豆柄。上字似为“厶”字,下面一字应为“亭”。陶文中多见“某亭”的地名。“厶亭”应为地名。

(4)“□市”,共一件。标本2022BRCT0411①:1,方形戳印,从右往左读,右侧字迹破损,左侧应为“市”。戳印于陶豆盘外壁。

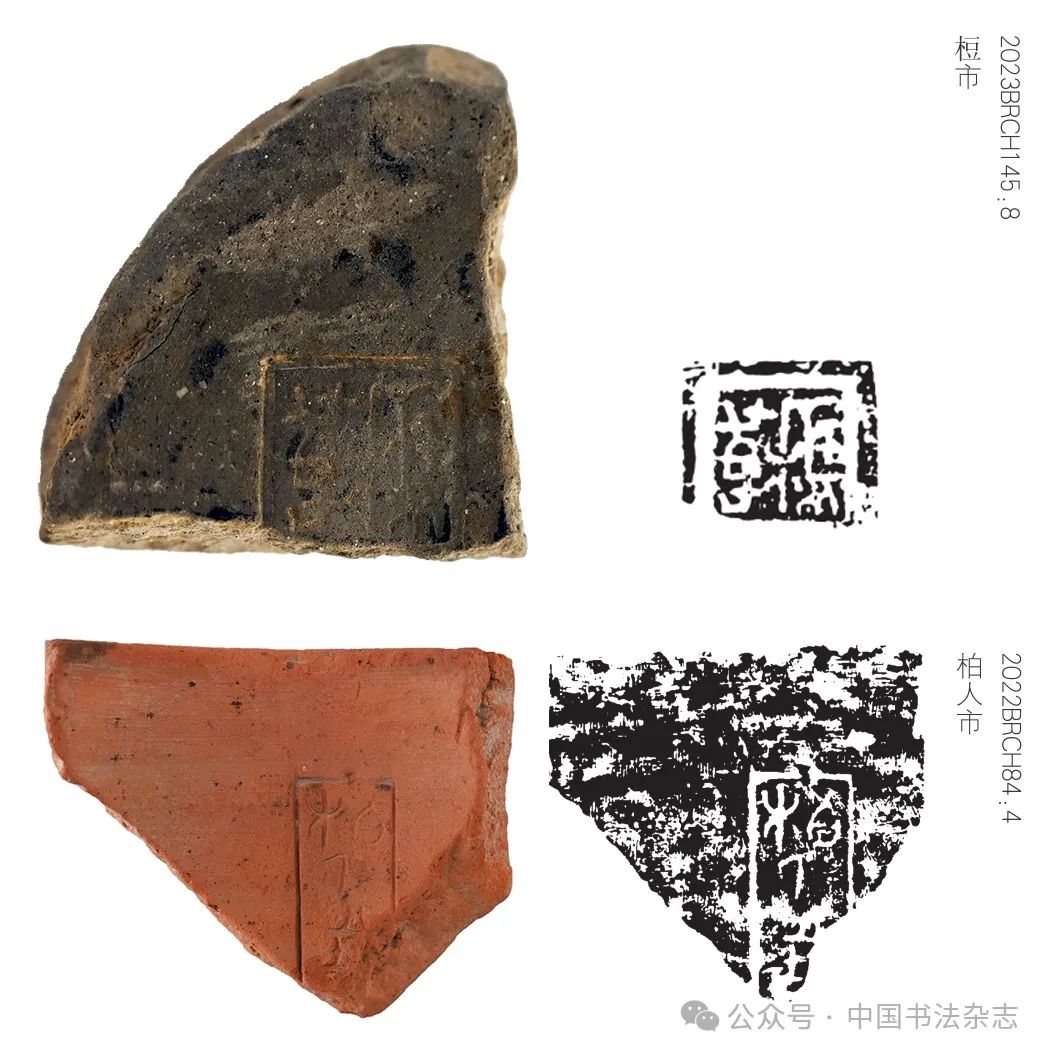

(5)“柏人市”,共一件。标本2022BRCH84:4,长方形戳印,从上往下读。戳印于筒瓦内壁。

(6)“梪市”,共一件。标本2023BRCH145:8,方形戳印,从右往左读。戳印于器底内侧,器形不可辨。左侧字为“市”,右字或为“梪”,右字亦形似“棹”。

人名戳印人名的陶文共有十二件,部分字形比较清晰,部分戳印破损较严重,但仍可以辨识。

(1)“吕丁”,共一件。标本2022BRCH57②:6,方形戳印,戳印为阳文,从右往左读,内有分栏,戳印于板瓦内壁。

(2)“癸”,共一件。标本2022BRCH252:3,方形戳印,相邻戳印两次,两枚陶文内容相同,单字“癸”,亦有可能为地名。戳印于陶器腹部,器形不可辨。

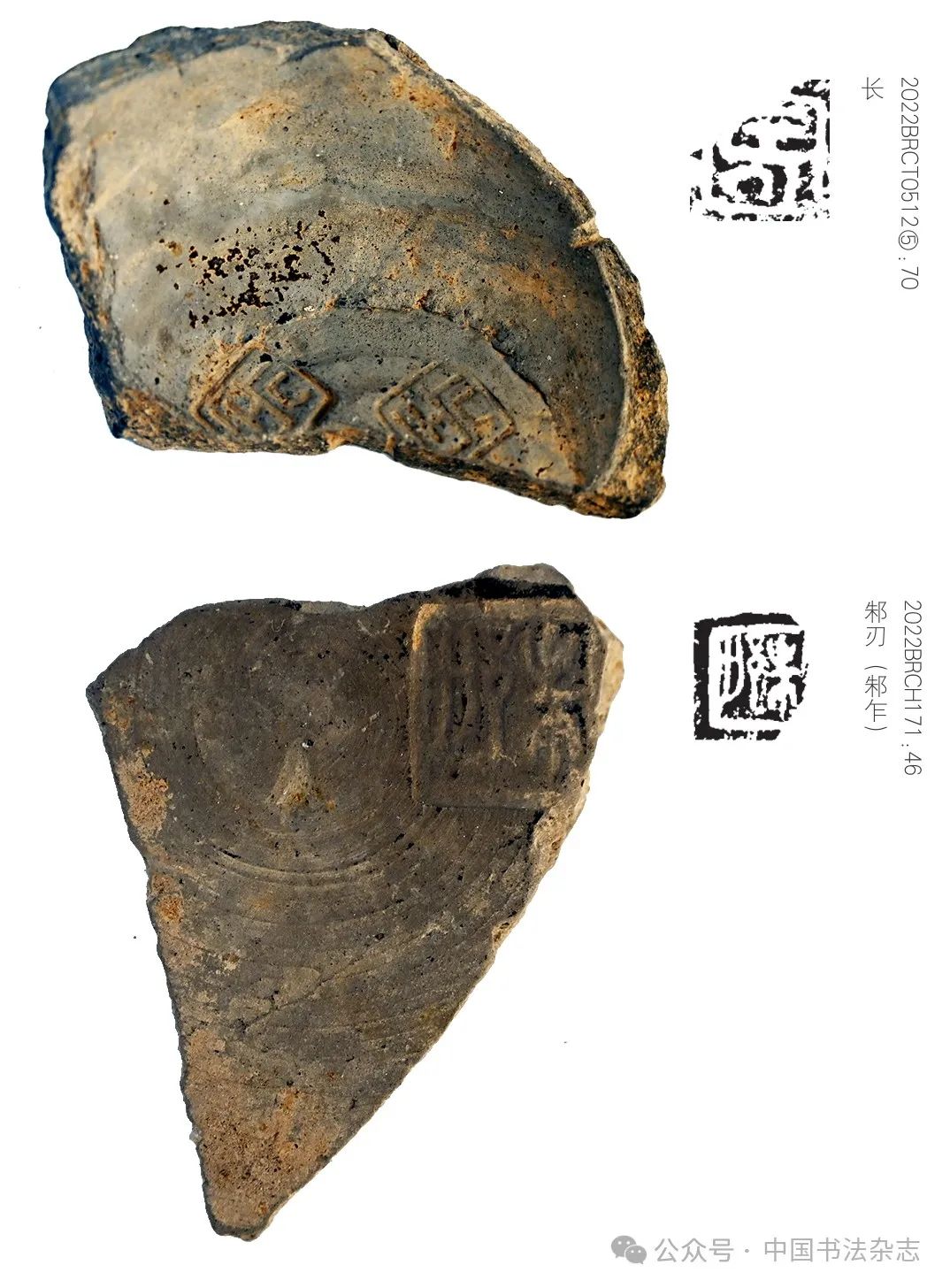

(3)“长”,共二件。标本2022BRCT0512⑤:70,方形戳印,相邻戳印两次,两枚陶文内容相同,单字“长”,亦有可能为陶吏。戳印于陶器底部内侧,器形不可辨。

(4)“邾刃(邾乍)”,共一件。标本2022BRCH171:46,方形戳印,从右往左读,“邾”为姓氏,陶文有人名“邾大心”[2]。戳印于陶器底部内侧,器形不可辨。

(5)“□盱”,共一件。标本2022BRCT0412④:1,方形戳印,由右向左读,右侧残缺,戳印于陶豆盘内侧。“盱”常见于这一时期的人名,例如邢台曹演庄战国时期的陶文中就发现有“吏盱”陶文[3],下文还有“攻盱”,这都表明“盱”是比较常见的人名。

(6)“印”或“屈”,共三件。长方形戳印,释为“印”或“屈”。标本2023BRCH149:1,长方形戳印,戳印于豆盘底部内壁。标本2022BRCH252:11,长方形戳印,戳印位于豆盘内。标本2022BRCH190:51,长方形戳印,戳印位于豆盘内。

(7)“地”,共一件。标本2022BRCH168:11,方形戳印,戳印于陶器腹部,器形不可辨。

(8)“□酉”,共一件。标本2023BRCH217:9,方形戳印,右部残缺,左部释为“酉”,可能为人名,也可能为地名。戳印于陶器肩部外侧,器形不可辨。

(9)“高”,共一件。标本2022BRCT0409⑤:14,方形戳印,应为人名,戳印于器底内侧,器形不可辨。

陶工陶工信息在战国秦汉时期的陶器上常被发现,上文的人名也多是陶工的姓名,此外还有一类是直接写明“陶工某”的戳印,这是“物勒工名”制度的体现,也是制陶业专业化生产的表现。[4]这类戳印陶文共有四件,部分字形比较清晰,部分戳印破损较严重,但仍可以辨识。

(1)“匋工(陶工)□”,共一件。标本2022BRCH170:3,长方形戳印,戳印上下分布“匋工(陶工)□”三字,戳印于陶豆柄。

(2)“匋(陶)攻(工)丁”,共一件。标本2023BRCH217:8,方形戳印,戳印从上往下读,上半部分为“匋”字,下半部分左字为“攻”,右字为“丁”。戳印于陶豆柄。

(3)“攻(工)盱”,共一件。标本2022BRCH186:1,方形戳印,从右往左读,“攻(工)盱”应该是“陶工盱”的简称。戳印于陶豆盘内。

(4)“攻(工)□”,共一件。标本2022BRCT0405④:26,长方形戳印,从上往下读,上部为“攻”字,下部残缺不清。戳印位于陶器肩部,器形不可辨。

陶吏陶吏即监管陶器制作的官吏,与陶工一样其在战国秦汉时期的陶器上常被发现,这也是“物勒工名”制度的体现。这类戳印陶文共有十三件,部分字形比较清晰,部分戳印破损较严重,但仍可以辨识。

(1)“左尹”,共一件。标本2023BRCT0808④:55,方形戳印,戳印从右向左读“左尹”二字,其中“左”字或有他释。戳印于陶器腹部内侧,器形不可辨。“尹”是战国秦汉时期较常见的职官,“左尹”或为“左陶尹”的省称。“左陶尹”见于燕系文字,如:自怡□左缶(陶)(尹)。[5]又有“右陶尹”,如:新陶四燕031十七年八月右缶(陶)(尹)。新陶四燕032□年十月右缶(陶)(尹)。[6]楚、韩、燕等国的“工尹”同“立事人”一样,为重要的手工制造业的主管人员,相当于齐国的工正,为中央属官。[7]李零考“陶尹”当是中央或地方的负责官吏即监造者。[8]

(2)“□尹”,共二件。标本2023BRCT0706⑤:15,方形戳印,戳印左右分布“□尹”二字,左侧字形不识,戳印于陶器口沿。标本2023BRCG6:1,也戳印于器物口沿处,器形不可辨。上文有“左尹”,此处“□尹”有学者指出“尹”亦可作官名简省或陶工姓氏讲,[9]相近陶文还可见“尹萃”“尹晋”“尹悆”等。[10]

(3)“事地”,共一件。标本2022BRCH139:2,方形戳印,从右往左读,戳印于陶豆盘内侧。左字为“地”异体字,属于晋系文字。[11]上文有单独一个“地”字的戳印,可能是同一人。“事”字在此处可作“吏”字,亦有可能是“立事”的省称,“立事”常见于赵国与齐国的金文与陶文之中,应是器物的督造者。

(4)“事豫(舒)”,共一件。标本2022BRCH148:6,方形戳印,从右往左读,戳印于陶器底部外侧,器形不可辨。

(5)“事疾”,共一件。标本2022BRCH252:1,方形戳印,从左往右读,左侧“事”字较为清晰,右侧模糊不清,从“疒”,或为“疾”字。也可从右往左读,释为“□事”。戳印于陶器口沿,器形不可辨。

(6)“□事”,共二件。标本2022BRCH182:4,戳印于器底外,器形不可辨。标本2023BRCH226:11,方形戳印,左侧“事”字较为清晰,右侧模糊不清。戳印于陶器肩部,器形不可辨。

(7)“事鲁”,共一件。标本2023BRCH216:1,方形戳印,从右往左读,右侧为“事”字,左侧似为“鲁”字。戳印于陶器腹部内侧,器形不可辨。

(8)“事□”,共一件。标本2022BRCT0411④:39,方形戳印,右字释为“事”,左字未辨识。戳印于陶器腹部内侧,器形不可辨。

(9)“范(旅)长”,共一件。标本2022BRCH252:2,方形戳印,由右向左读。戳印于陶器腹部外侧,器形不可辨。

(10)“长□”,共一件。标本2023BRCH26:11,方形戳印,右侧释为“长”,左侧字体不识。亦可从左至右释读为“□长”。戳印于陶器腹部内侧,器形不可辨。

(11)“匋区”,共一件。标本2022BRCT0513④:40,方形戳印,从右向左读,右侧为“匋”字,左侧或为“区”字,(陶汇3.27)[12]。“匋区”可能是某类监管陶吏。戳印于陶器腹部外侧,器形不可辨。

字义不明部分陶文虽然字形相对清晰,但是限于笔者学识以及战国秦汉时期陶文的复杂性,对其具体字义尚未完全释读,部分陶文给出推测性认识,共有八件。

(1)标本2022BRCH252:22,方形戳印,印文不可释读,戳印于陶器腹部外侧,器形不可辨。和古玺印中“

”(玺汇1712)、“

”(玺汇1636)可能是一字。[13]

(2)标本2023BRCT0608③:4,初释为“沣”,方形戳印,左侧为水旁,右侧模糊,疑为“丰”字,齐系文字有“仹”,作“

”,[14]与戳印右侧类似。或为人名;或为地名。戳印于陶器底部,器形不可辨。

(3)标本2023BRCT0607ht:5,释为“陈”或“陵”。方形戳印,此字从“阝(阜)”,上部残缺不清,或为“陈”的下部,或为“陵”的下部。戳印于陶器腹部内侧,器形不可辨。

(4)标本2022BRCH252:6,释为“疒黑”,亦有可能为“黔”。方形戳印,戳印于陶器腹部外侧,器形不可辨。

(5)标本2022BRCH225:1,或释为“瘖”。左部是“疒”的可能性较大,中部部首形似“音”。方形戳印,戳印于陶器肩部,器形不可辨。

(6)标本2023BRCH187:1,方形戳印,右侧或为“千”字,左侧不可辨识。戳印于豆盘内壁底部。

(7)标本2022BRCH76:2,方形戳印,残缺,右侧字似为“里”,“军”字可能性也不排除,上部从“手”形的“军”在汉印中亦见此种篆法。戳印于陶器腹部,器形不可辨。

(8)标本2023BRCH67:5,方形戳印,从右往左读。戳印于陶器口沿内壁,器形不可辨。戳印左侧为“户”旁,右侧上部为“酉”字,右侧下部为“丁”字,或可释为“酉(酒)户丁”。

未能识读戳印由于戳印不清晰或破损严重等原因共四十一件戳印无法识别具体的字形。

初步认识

柏人城新出陶文的基本特点在本次柏人城遗址考古发掘新出的陶文中,可辨识器形以陶豆为主,陶豆的戳印部位以豆盘内和豆柄为主,带戳印的陶盆、空心砖、陶瓦也有少量发现。从出土的陶文标本可以观察得知,陶器饰以花纹制作成坯后,将文字戳印于器身后晾干烧制。如标本2023BRCH145:10,器壁饰绳纹,在戳印处纹饰被破坏,而戳印文字的边框是完整的,说明柏人城遗址陶器制作的过程是先施加纹饰而后戳印文字。

“柏人”在文献中最早见于《左传·哀公》,鲁哀公四年(前四九一)秋,“会鲜虞,纳荀寅于柏人……五年春,晋围柏人,荀寅、士吉射奔齐。”[15]《史记·高祖本纪》载:“高祖之东垣,过柏人,赵相贯高等谋弑高祖,高祖心动,因不留。”《正义》引《括地志》云:“柏人故城在邢州柏人县西北十二里。汉柏人属赵国。”[16]可辨识的戳印文字,释文以“柏人”出现次数最多,从文字角度验证了柏人城遗址的性质。何琳仪最早提出“晋系文字”说:“晋系文字内涵相当广泛,不但韩、赵、魏属于这一系,而且中山国、东周、西周、郑、卫等小国文字也都属于这一系。”[17]。柏人城遗址新出的陶文多带有明显“晋系文字”的风格,应与柏人城在春秋时期属于晋国范围内,三家分晋后属赵国重要城市有关。此外,部分晚期陶文亦接近于秦国文字,这在“柏人”二字的字形上最为明显,这批柏人城新出土的陶文为研究这一时期文字书体的演变提供了新的资料。

陶文所见柏人城手工业工官体系根据既有学者的研究,三晋官营制陶机构所生产陶器上的文字,多为地名、职官、生产机构等信息,著录陶工信息的陶文数量和种类不多。[18]李学勤《燕齐陶文丛论》考察了燕国的制陶官署,认为左右陶尹是主管制陶的机构,其所辖人员有倕、敀、工三级。[19]在陶文中,陶尹为监造者,“倈”和“敀”为陶器生产的主管,亦即主办者,陶工则为具体的生产者。从上文对陶文的释读不难发现,战国秦汉时期的柏人城制陶业有着成熟的运行体系,既有制作陶器的陶工,也有监管质量的“陶尹”以及“长”类职官,还有数量庞大的各类相关督造官吏,陶文中多省称为“事某”或“某事”。由此不难推断,陶文中的人名也多是陶工或监管者的姓名。

此外,战国时期的手工业与商业迅速发展,出现了一批新兴的商业市场。各国普遍设市,粮食、食盐等生活必需品需要从市场上购买或交换。裘锡圭在《战国文字中的“市”》中对齐国、燕国、楚国和三晋的“市”进行了全面的介绍和论述,表明战国时期各国普遍设市。[20]柏人城新出陶文中除了“柏人市”外,还有大量“柏人”的陶文应该是“柏人市”的省称。一般认为秦汉时期都邑设置市亭的主要职责是维持市场秩序,监督市场交易,征取市场税收等。另外,秦代陶器、漆器上戳记的“某市”“某亭”,作为某地市府作坊的标记,系负责监管手工作坊的县邑市亭机构所为,其功用或类似今天的质监部门出具的“产品合格证”。

柏人城遗址本次新发现的陶文,数量众多,内容丰富,具有极高的历史以及文化价值。这批陶文的发现不仅为判断柏人城的性质提供了根本性的证据,同时也为研究战国秦汉时期手工业工官体系以及文字书体的演变等问题提供了新的资料。

注释:

[1]吉林大学考古学院等.河北邢台双碑柏人城遗址二〇一八年发掘简报[J].文物,2023(12).

[2] [5] [6] [11] [14]徐在国.新出古陶文文字编[M].合肥:安徽大学出版社,2021:279,119,119,492,345.

[3]河北省文物管理委员会.邢台曹演庄遗址发掘报告[J].考古学报,1958(4).

[4]谷煜农.战国时期燕国制陶业产品专业化刍论[J].考古,2023(3).

[7]彭一超.战国沂水陶文研究取得重要成果—吕金成教授沂水陶文研究专著《夕惕藏陶续编》[J].西泠艺丛,2017(5).

[8]刘伟.战国齐系陶文艺术研究[D].山东艺术学院硕士学位论文,2023:8.

[9]蔡全法.近年来新郑“郑韩故城”出土陶文简释[J].中原文物,1986(1).

[10]葛瑶.郑州地区战国陶文的考古学研究[D].郑州大学硕士学位论文,2022:19.

[12]徐在国,吴良宝.战国文字编(修订本)[M].福州:福建人民出版社,2015:826.

[13]罗福颐.古玺汇编[M].北京:文物出版社,1981:170,176.

[15]杨伯峻.春秋左传注[M].北京:中华书局,2009:1628-1629.

[16](汉)司马迁.史记[M].北京:中华书局,1959:386.

[17]何琳仪.战国文字通论订补[M].上海:上海古籍出版社,2017:131.

[18]何义军.战国陶文综合研究[D].吉林大学博士学位论文,2023:466.

[19]李学勤.燕齐陶文丛论[A].上海博物馆集刊(第六辑)[M].上海:上海古籍出版社,1992.

[20]裘锡圭.战国文字中的“市”[J].考古学报,1980(3).

本文为中国人民大学科学研究基金(中央高校基本科研业务费专项资金资助)项目(24XNF053)成果。

作者单位:中国人民大学历史学院

监制:朱培尔 贾 楠

编辑:王 璨