学书法从哪里开始学都是一样的

书法史的常识告诉我们,先有篆书,再有隶书,再有行草书,最后才有楷书的,对吧?如果学书法必须先从楷书写,写好了楷书再写行书,然后再写隶书,再写篆书的话,书法史的常识没法解释了,写秦小篆的人,写散氏盘的人,他何曾练过楷书啊,他哪里去练楷书啊!做梦都没见过呢!他一开始就写大篆,写小篆,不是写得蛮好嘛,那都不是经典了?很多人就喜欢简单举苏东坡说的话做例子,说楷书就是一个人在那里站着,行书就是一个人在走路,草书就是跑步,你什么时候见过小孩站都站不稳,上来就开始学跑的,那不摔跟头才怪呢!这个意思是苏东坡说的不假,但苏东坡说的原话上下还有别的意思呢。咱不去说了,我们就说常识。

你说小孩学走路,是先从跑开始,还是先从站开始?当然是从跑开始啊,没有说哪个小孩一岁,你先立正站好了,然后迈右腿,一二一,齐步走,然后跑步走,有这样训练孩子的吗?都是把孩子放到那儿,他根本站不稳,靠着墙,我这儿拿一块糖,你过来过来,你过来我就给你。那小孩就往这儿跑啊,往这儿跑就摔跟头,摔跟头怎么办?爬起来再跑啊,跑着跑着慢慢的跑稳跑慢了,他就学走,最后他就能站稳了,我觉得这是常识。

当然,咱不能说一定要先从草书开始学,我是说学书法从哪里开始学都是一样的。我的看法是这样的:一般地说,少年儿童学书法可以从唐楷、秦小篆和规范的汉隶入手;成人学书法除了上边说的,还可以从魏碑、大篆及行草书入手;老年人学书法,我则建议根据自己的审美喜好选帖,但尽量不选唐楷和秦小篆之类特别讲究规矩的书体,学成规矩老不如少嘛,这是孙过庭《书谱》里面说的。模仿能力,你八十岁的老头怎么能跟十岁八岁的小孩比啊,小孩的模仿能力特强,你训练训练他,不用半年,他就能把颜柳欧赵写得像模像样。你让一个老先生,七八十岁的,写柳公权,写欧阳询,他只能越写越没信心,最后写字变成一个让他很痛苦的事情,你这不是让他遭罪嘛!

达其情性,形其哀乐

先有自己的“怀抱”,然后成功地“散”出来,那才叫书法。孙过庭在《书谱》里面有一句很经典的话,书法它是什么呢?他用八个字来说的,叫“达其情性,形其哀乐”。表达性情,谁的性情?是书法家的性情;形其哀乐,谁的哀乐?当然是书法家的哀乐。就是你的性情很重要,你内心的哀乐很重要,你把你的哀乐,你把你的性情用你的笔墨,用你的书法的技法,自由地“达”出来、“形”出来、表现出来,那才叫书法。清代的刘熙载说得就更清楚,他说:“书者,如也。如其学,如其才,如其志,总之曰:如其人而已。”就是说写字就等于写他自己这个人,就是这一个人精神的一种自由表达。我们说《兰亭序》是千古经典,它是天下第一行书,为什么呢?就是因为《兰亭序》不仅仅是高妙的书写技艺的展示与炫耀,不仅仅是笔墨形式章法的奇思妙想,而根本上说是非常准确到位地表现了王羲之这个人的情趣与怀抱。一种什么样的情趣怀抱啊?就是我们通常说的魏晋风度,魏晋风度是什么样的一种风度呢?就是历代文人从内心里面把它看得很高的一种自由精神的表达,不向世俗低头,是这样一种自由精神的表达。像颜真卿的《祭侄稿》,像苏东坡的《寒食帖》,都是这样的。我们看黄庭坚的书法,我们看王铎的书法,看傅山的书法,看八大山人的书法,看于右任的书法,看弘一的书法,看谢无量的书法,看林散之的书法,看黄宾虹的书法,都是这样的。我们很难从技法上来论证多么的高妙,多么的与众不同,多么的一般人不能企及。那是一种风度和风采,是一种韵味和境界。风度、风采、韵味、境界,不是技法精粗、结体巧拙和章法形式构思安排的出人意料或寻常普通所能解说清楚并判断高低的。虽然这些因素之间不无关系,但终究仍然不是一回事。总之,书法艺术和制作桌椅板凳是有着本质区别的。

书法技艺之难是难在作者情感境界的提升

书法的技艺表面看是很简单的,就是用毛笔写写汉字,具体说,也无非是中锋侧锋提按转折等几个基本动作,所以书法艺术的门槛很低,低到几乎没有什么门槛。只要敢拿起毛笔写几句唐诗就自我标榜为著名书法家太普遍了。当然书法的技艺实际并不是如此简单。难在哪里呢?有人认为难在把古人临摹像,能和古人的字乱真才叫难,其实不是。

书法技艺之难是难在作者情感境界的提升,并在你的笔墨语言里成功地表达出来。然而,临摹古人的技法可以通过专业学习训练达到,但情感境界的提升与表达则不是专业教学与训练能够承担完成的。我们可以通过分解动作,训练掌握经典技法,一点一撇一捺写得几乎可以乱真,但能不能从中悟出“点如高山坠石”、“横如千里阵云”、“竖如万岁枯藤”那就是作者自己的情感境界的修养问题了。这有点像文学艺术,比如小说、诗歌,它是艺术,但是没有小说、诗歌专业,没有一个专业是诗歌,专门培养诗人、小说家的,不能;你说写小说、写诗有没有技艺啊?当然有啊,你说写小说吧,你必须认识汉字,你得正确地使用汉字,包括正确地使用标点符号,语法修辞你都要很熟悉,你要会经营段落,这有一整套技法,但是这些技法,在文学创作里面究竟占多大的分值啊?写字也是这样,我们单独把它拿出来,当做一个专业了,我们把书法的技法看得很高,怎么用笔、结体、章法,又是帖学的,又是碑学的,又是不同的风格、不同的流派,它很丰富,但是实际上对于一个书法家创作书法作品,对一个大家来说吧,比如对八大山人、傅山、于右任、黄宾虹他们来说,这些技法在他的作品当中究竟占多大的一个分值呢?

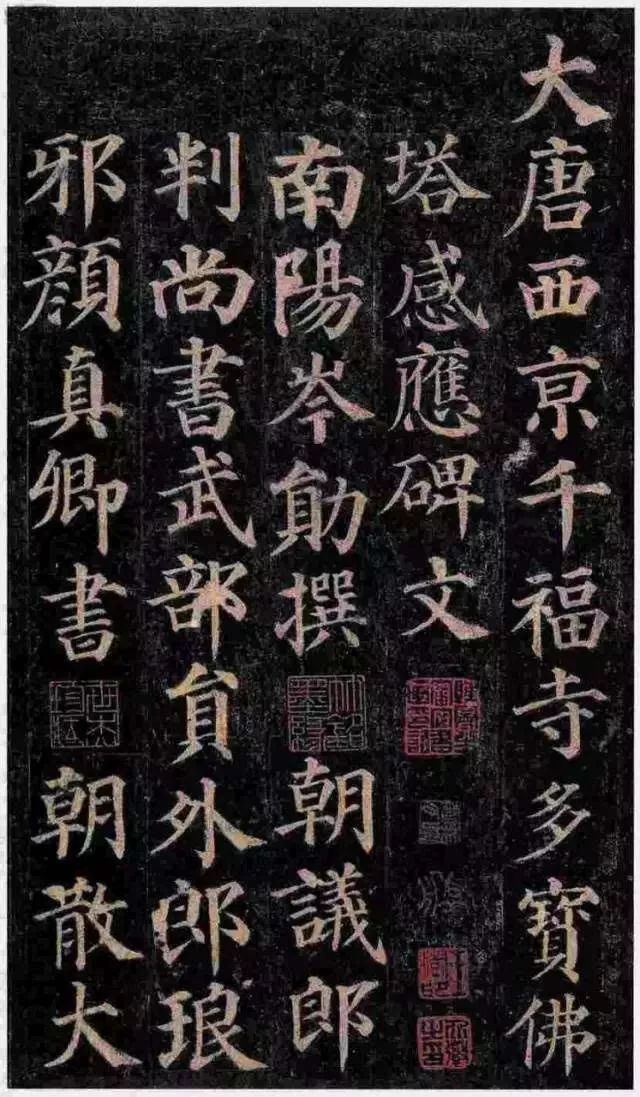

很多搞理论的人分析,说这一点画多么美妙,这个结体非如此不可,我从来不这么看。王羲之写《兰亭序》,他当时是喝了酒了,他写的有些歪歪斜斜,大大小小,参差不齐,有的字都写错了,甚至反复涂抹。颜真卿写《祭侄稿》,他本身就是起草一个草稿,他根本没有想到我完成一个作品,后世去崇拜去,他根本不是那样想的,家仇国恨凝聚于笔端,这样来起草这么一个东西,他哪里去想到要表现什么技法,对吧?比如说颜真卿在写《多宝塔》的时候,他是会考虑技法,因为什么?因为他那时候很年轻,他的书法要想让大唐当代的人们都认可,甚至让后来的人们认可,他得调动他所有的书写的技法好好表现,他写出这个碑刻出来以后,不是三年五年,可能三百年五百年,三千年它都不能倒,那个时候是讲究技法的。当他到了晚年写《麻姑仙坛记》、《祭侄稿》的时候,他就不这样考虑了,没有什么技法炫耀了。实际上技法这个东西,在书法创作里面,它不应该占很大分值的。我们常常称赞其“自然天成”,是说让技法退到后面,而不是时刻在表面上显摆。怎样才能达到这样的境界呢?只能靠作者人格、品位、情感、才情特别是思想与境界的显现,而不能仅仅靠练手腕子。

颜真卿《多宝塔碑》拓本

一个真正的书法家必须具备的一种心态

我从两个方面说这个问题吧。第一个,就是说随心所欲不逾矩,这应该是一个真正的书法家必须具备的一种心态,跟年龄并没有直接关系,就是说你什么时候意识到这个问题了,就有了,就像写作文一样。其实一个20岁的人,像韩寒这样的青年作家,他对技法的积累、锤炼未必能比一个老先生更深厚老到,但是他对文学理解到位,创作中仍然可以汪洋恣肆随心所欲的。一首好诗也同样如此,它未必就是掌握了多么丰富的技法以后才能写出来的。既然书法是书法家说话,可能我开始说话,掌握的词汇少,还可能结结巴巴的说不顺畅,但是结结巴巴说出来的话,未必就一定比口若悬河说出来的话质量更低。也就是说必须从内心里面你意识到这个问题和你的艺术追求相关联了,你这个时候就可以按照这个心态,按照这种意识来掌控自己。记得二十多年前某位书法家谈到这个问题时曾说过这样一句话,他说,真正理解书法艺术是怎样一件事并不容易,谁能真正理解了,差不多你就是一位书法家了,以后就看你的运气如何了。这句话我很赞同,里面也包含了这个道理。

第二个,怎么样理解技法呢?我对技法是这样看的,技法有三个层次:第一个层次,就是顺畅地表达自己的能力。你比如说我要写一幅字,我要让人看明白我是学米芾的,我这个字里面一定要借助米芾的技法,顺畅地表达自己,让人一看,很流畅,很漂亮,很好看,一看就知道我不是胡乱来的,我这里面通过借助古人(米芾)的技法,顺畅地表达了自己。

第二个层次,或者说技法的第二种类型是什么呢?是在读者、观众和作品之间设置一种障碍,有意让人看不懂,有一种朦胧模糊的障碍,设置这个障碍的目的是干什么呢?就是造成作品跟观众之间交流的对峙,且让这种对峙尽量地延长,这本身就是审美的意义所在。就是我这件作品挂在这里,你看了以后,你觉得看不懂,和你脑子里预设的审美规则不完全搭界甚至相左,但是你又觉得这件作品不是明确不好,不是乱来,回去以后你还忘不了这个作品,你还想回来再琢磨琢磨,这就造成了这种审美的延长。这就是第二种技法。为什么写诗不明着写呢?不像写社论一样呢?为什么《红楼梦》写出来以后,每个人看了感受都不一样呢?为什么“一千个读者有一千个哈姆雷特”呢?那就是说这个艺术的东西,它必须含蓄,含在里面,它必须有一种表达得故意的不明确,就是要在作品与受众之间设置障碍。这种设置障碍,我们今天从创作的角度讲是有意的,实际上古人在表达自己的时候,因为自己的个性追求跟大众不一样,所以无意当中就设置了这个障碍。当然,我们也不能说凡是让人看不懂的就都是好的,不懂,是指某个时段某个层面。

第三个层次是什么呢?就是无技法、反技法。比如说中锋为主,那么可以把这个线条写得很圆润,用侧锋,或者故意地用一些偏锋,偶尔出现这样一些点画线条,它可以化腐朽为神奇,造成另外的一种别致的味道在里面。还有像文学创作里面,这种情形就更多了,这种反技法的文学手法就更多了,像诗歌里面就更多,甚至像歌曲里面,像现代艺术里面,就太多了。书法里面我觉得同样也有这样一个东西。当然,运用反技法,你还没脱离技法,因为你是有意地在表达你特别的一种审美追求,你反了半天你还是在技法里面。这就是化腐朽为神奇。比如李可染画画,一般人眼里这个画画烂了,画坏了,一层一层的墨往上面涂,越涂越多,但是最后找到了一种风格,一种厚重,一种凝重,一种不同于古人和时人的艺术效果,他自己说“可贵者胆,所要者魂”。可贵者胆,胆可能人人都有,但是你要这个胆干吗呢?是为了要那个精神追求,那种韵味,那个境界,要那个画的魂儿。

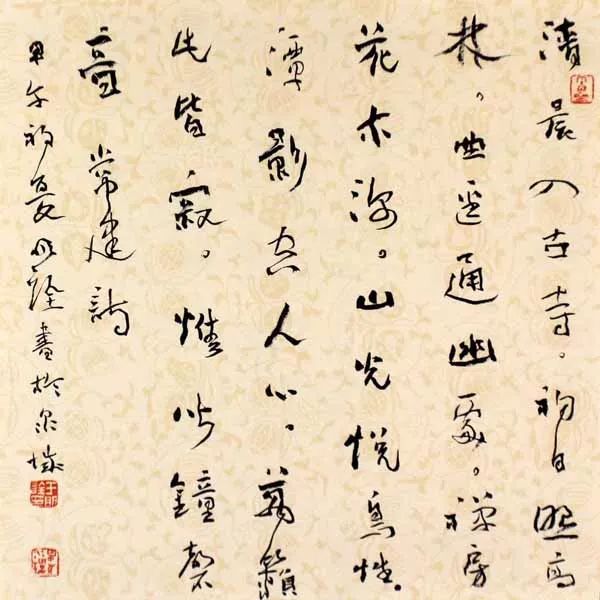

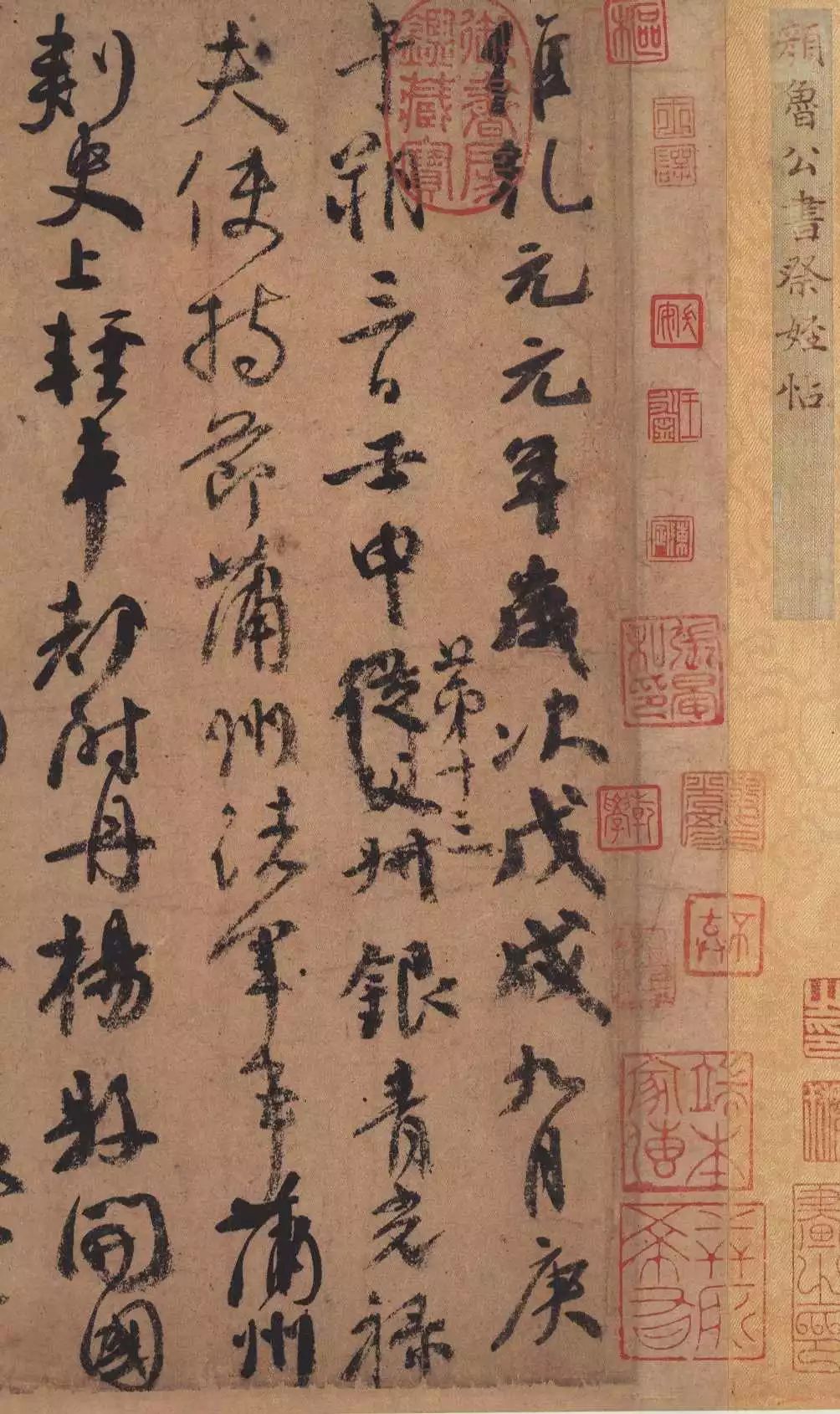

于明诠 书法作品

古人把书法看成“事”而不是“东西”

每一个喜欢写字的人,肯定对当代书法创作都有着自己的思考。我是这样看的,我觉得书法往近了说新时期以来,往远了说就是五四以后,它整个的“生存方式”跟传统意义上的书法相比,发生了一个很大的变化,就是某种意义上说书法在今天变成了一门“展览艺术”。我写过一篇小文《说展览体》,我认为这种展览的形式必然催生出这样一种“展览体”:一是通过对古人的简单模仿、复制,把古代经典庸俗化、平庸化;二是玩形式、玩花样,制作“水墨图案”,以求视觉冲击。前者标榜技术主义,炫耀手头功夫,美其名曰“继承传统”;后者标榜形式主义,借西方构成理念,抒发所谓“现代情感”,自作多情地为时代代言。这两个倾向在当下愈演愈烈,表面看来似乎完全相反,但实际上殊途同归,根源都在于把书法当做了一个死的“物件”,认为只要掌握了一定的书写技法就能重新“组装”书法作品。这两种情形的最大问题是只见“形式”与“花样”,降低了书法艺术应有的文化内涵,稀释了作者的真情实感。一句话,只见“作品”不见“人”。面对这样的结果,我们很难简单地判断是非对错。

谈到这一点就不能不说到中国画,它一开始不是以客观地描述自然现象、客观世界为旨归,它不是这样的,它是中国画家自己内心里的艺术,他在画人的时候,画山水的时候,画花鸟的时候,其实他是说自己内心里的心事,借这个东西来说自己的想法、自己的心事,所以才有了一个说法,叫“因心造境”。他注重的是什么呢?是气韵,是内涵,是韵味,是风采,是意境和境界。西方的美术呢,它在这一点上不一样,西方美术是客观地描述客观对象,比如说画人,他要从人体写生开始,要画素描,要讲比例,讲光影,要讲造型,必须准确。中国画不是这样的。中国画,我个人觉得,它应该叫“笔墨”艺术,它不是一个纯粹的造型艺术。中国画它虽然也有造型,但是它这种造型跟那种西方的美术所讲究的科学的造型完全是两码事。把中国画纳入到西方美术学这个框架里以后,比如我们今天看到的大大小小展览里面的很多的中国画作品,它实际上已经不是传统意义上的中国画了。它是什么呢?比如说要创作一个主题,如某个反映社会现实的作品,先要拍很多的照片,或者实地现场的写生,然后把它们拼凑在一起,用铅笔起稿,起稿以后,再用毛笔勾线,然后用国画的颜料慢慢地去涂。一幅作品,起码要画上半年,甚至几年才能完成。这样的作品,与传统意义上的中国画已经不是一回事了。中国画发展到这样一种状态,有的人觉得它是一个很大的进步,而有的人感叹它是中国画精神的失落。这两种观点到底哪家更有道理呢?这里咱不展开讨论。但无论如何这是当下美术教育一个无法回避且引人深思的问题。再回到书法这个事。书法现在也纳入到美术教育体系里面来了,也成了一门专业,变成了美术学意义上的一门专业了。

新时期以来,书法热从上世纪80年代开始,人们不断地思考,我们到底怎么样来看待书法的艺术性。最早的时候,人们提出来说把书法定位为一种视觉艺术,也有人主张把书法定位成一种线条艺术,也有人把书法定义成汉字造型艺术,等等,所有这些观念代表着我们这几十年来对书法艺术思考不断深入的一个过程。但是这里面有一个问题今天仍需要我们反思,就是当我们把书法艺术看成一门专业,把书法看成视觉艺术,看成造型艺术,看成线条点画艺术的时候,那么就把书法作品自然而然地当做了一个“物件”,当做了一个“东西”。说到书法就是一摞碑帖,就是博物馆里的林林总总的历代作品。这些当然都是一堆死的“物件”和“东西”。

所以我们有志于书法学习和创作的人们所能做的,必须做的,就是把变成“物件”的古人的这些书法作品,从博物馆里搬出来进行解剖,就是运用西方美术学意义上的手术刀、显微镜、CT进行解剖。解剖什么呢?解剖它的笔法、结体、章法、形式。通过这样的解剖和研究,再进行一系列科学有效的、专门的技法训练,让大家在较短的时间内尽量全面地掌握古人的书写技法,也就是说尽量不走样地掌握作为“物件”的这些书法作品的技法。然后我们就期望着自己根据今天时代的审美追求,重新再“组装”新的书法作品,也就是新的“物件”。我觉得这样来理解书法艺术有一个很大的令人担心的问题,就是把书法当成一个“死”的东西,当做一种客观存在的一种东西,就像木工做桌椅板凳一样,比着古典家具重新做仿古家具。这就是我们今天的书法立场和观点。但我们的古人看书法却不是这样的,从来不是这样的。古人是站在书法家内心世界这个角度来看书法这回事的。古人把书法看成“事”而不是“东西”。如东汉蔡邕讲的,“书者,散也,欲书先散怀抱”。所以书法就是关乎书法家怀抱的这件“事”。看似写字,其实质就是书法家在散自己的怀抱这件“事”。

于明诠 书法作品

古人今人,凡是高人都可以学

古人今人,凡是高人都可以学,但你要会学。杜甫是古人,他的诗好,每个写诗的人都去学杜甫吧,我看也不一定。叫郭沫若只学杜甫就不一定合适,郭沫若跟李白学才合适。再一个,王献之跟王羲之学的,王羲之对于我们是古人,对他儿子王献之还是古人吗?向古人学还是向今人学,都没关系,关键是看怎么学。假如你今天学今人,写的跟今人一样,最后你把自己写死了,写没了,是你自己的学法出现了问题。黄宾虹是个大画家,也是大书法家,但在当时的时候还没有人把他的字看那么高。但是他教了一个学生,就是林散之,林散之成了当代草圣,他教得很成功,林散之学得也很成功。那林散之在家里天天临“二王”不好吗?那干吗去跟一个当时不被认可的一个书画家学呢?是黄宾虹用笔用墨的艺术观念启发了林散之,在林散之的心里种下了书法的种子。这太重要、太关键了。正因为他心里有了这颗书法的种子,最后在草书上达到了顶峰,成为一代草圣。他的草书好在哪里啊?就是用笔用墨,直接受黄宾虹的影响,黄宾虹讲“五笔七墨”,他自己的那些关于技法的经验,启发了林散之。正因为有了这些启发,林散之再学习古人包括学“二王”就会豁然洞开。大胆推测一下,假如没有黄宾虹,光有“二王”的话,我觉得林散之未必会成为一个大书法家。