学者简介

1971年生,吉林大学历史文献学博士,师从丛文俊、张金梁教授,长春师范大学美术学院教授、书法教育研究中心主任、博士生导师。教育部中国书法教育指导委员会委员、中国书法家协会教育委员会委员、中国文艺评论家协会会员、吉林省书法家协会副主席、吉林省文艺评论家协会副主席、长春市文化名家。

书法作品及论文多次参加全国书法展及书学讨论会,出版《匾额书法文化研究》(上海三联书店)、《李溥光〈雪庵字要〉研究》(吉林文史出版社)及教材、字帖多种。多次应邀赴美国、俄罗斯、日本、韩国、朝鲜及东南亚各国办展讲学。

书法创作三原则

⊙ 苏显双

展厅时代的书法创作呈现出一片繁荣景象,这与书法教育尤其是高等书法教育的发展,以及以中国书法家协会为首的各类展览的推动是密不可分的。但凡事都有两面性,展览在培养选拔优秀书法人才、推动书法繁荣发展方面可圈可点,但同时弊端也渐渐显露出来,其中饱受诟病的就是展览体现象,即参展作品风格趋同,缺乏个性,同质化倾向明显。中国书法家协会一直在倡导坚持守正基础上的创新,“植根传统、鼓励创新、艺文兼备、多样包容”十六字创作方针也写进国展征稿启事中。作为一名高校书法专业教师,在书法创作教学中也要有所思考,给学生以正确和科学的引导。

以下是我关于书法创作和教学方面的一点浅见,不当处望方家指正。

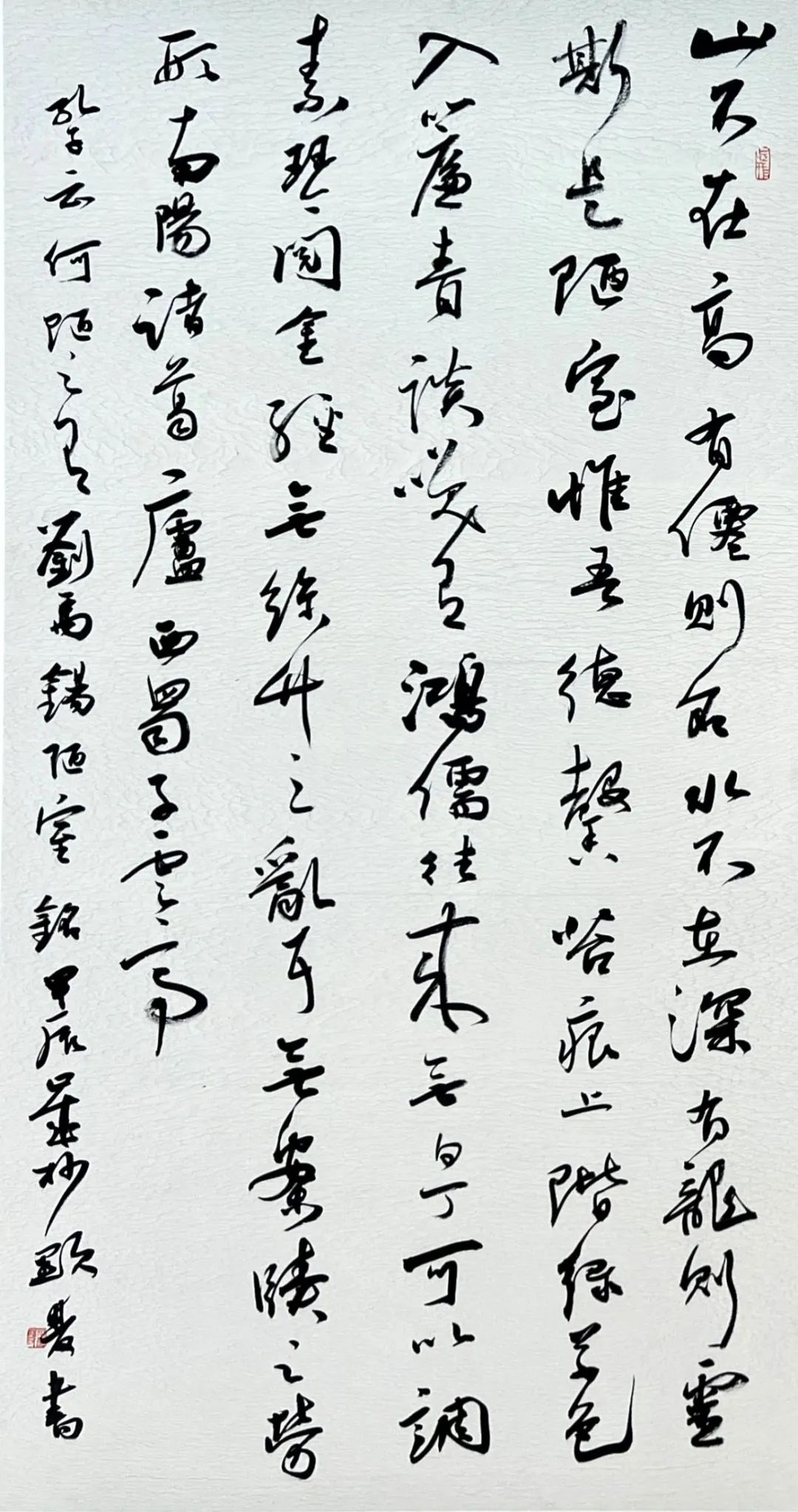

一、守住传统主线——“志气和平,不激不厉而风规自远”

中国书法艺术博大精深,在长期发展过程中,由于人们审美趋向的不断变化,以及书法家的不断概括、提炼,逐渐形成了一系列优秀的书法传统。这些优秀的书法传统对于推动中国书法整体的发展,推动提升人们审美旨趣的水平,以及继承与发扬中国传统书法艺术,有着极为重要的意义。

自唐代以来,书法艺术品评的一个很重要标准就是“中和”之美,此标准源自儒家的“中庸”思想,即“经世致用”和“尽善尽美”。以思想性为前提,反对“过头”和“不及”,这对于古代书家的影响是极其深刻的,并一直延续至今。稍微懂点书法史的人都会知道这种中和之美在王羲之书法中体现得淋漓尽致,如孙过庭《书谱》认为:“是以右军之书,末年多妙,当缘思虑通审,志气和平,不激不厉,而风规自远。”[1]项穆《书法雅言》之所以对王羲之书法推崇备至,也是因为其书“不激不厉,骨态清和”[2],并进一步指出:“书有三要:第一要清整,清则点画不混杂,整则形体不偏邪;第二要温润,温则性情不骄怒,润则折挫不枯涩;第三要闲雅,闲则运用不矜持,雅则起伏不恣肆。”[3]作为变“古质”为“今妍”的新体开创者,王羲之书法是“清整”“温润”“娴雅”的最佳代表,其书法不仅在外在形式上具有普遍的公共审美意义,为雅俗所共赏,在内涵上的思想性,也无形中化育着每一位书写者,故唐太宗站在儒家立场上评价“尽善尽美,惟王逸少”[4]。到宋代,王羲之被推到至高无上的书圣地位,尽管到清朝中、晚期阮元、包世臣和康有为等人极力鼓吹北碑、倡导碑学,但仍无法改变以书圣为书法大统的帖学主流局面。

从国展入展作品来看,既有魏碑拙朴雄强风格的作品,也偶尔有几件20世纪八九十年代流行书风笼罩下的“丑书”,但主流依然是“遒媚劲健”的王羲之一脉帖学正统。这固然与以中国书法家协会为主的各级组织的引导有关,更与以高等书法教育为主的各类专业化书法教学有关。如果缺乏长期系统、科学的技法与理论方面的正规训练,对传统艺术精神的理解和把握一定是肤浅的,是绝不可能写出法度之外的笔墨情趣的。即使凭着一份热情和悟性通过短期强化训练达到了参展的目的,也一定不会走太远。创作上谁都想标新立异,脱颖而出,但前提是一定要守住传统,否则出新就成了无源之水,无本之木,这个道理大家都懂,但真正做好却不容易。高校书法专业教师在创作教学中一定要把眼光放长远,引导学生打好基础,不能急于求成,剑走偏锋。

二、适当张扬个性——“风神骨气者居上,妍美功用者居下”

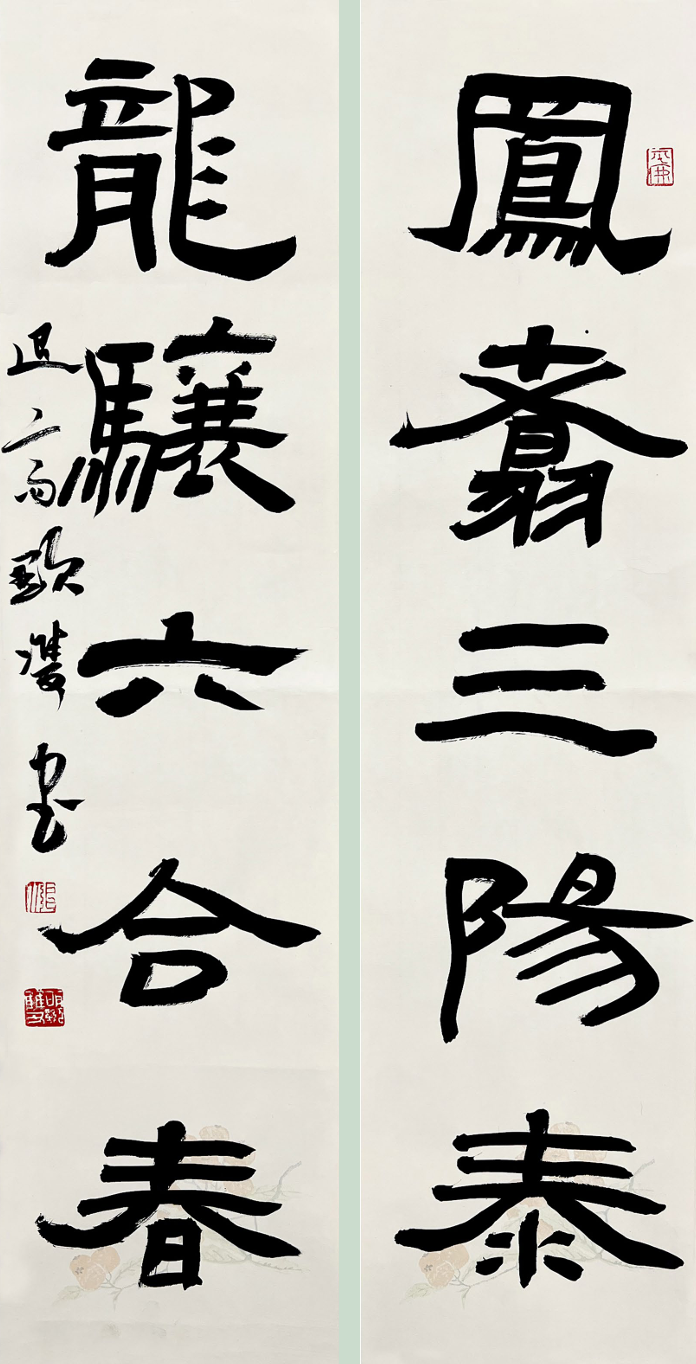

▲苏显双 隶书 《凤翥龙骧》联

上面所讲的中和之美更多的是对代表官方形象的正体字提出的要求,具有通俗性的优美和广泛的社会基础,便于效仿和推广,如“楷法遒美”的唐楷,以及宋代院体、明代台阁体和清代的馆阁体。但作为早已脱离实用的当代书法艺术而言,则更注重艺术性的表达,在平和中正的基础上,更要讲神采和个性。对此,唐张怀瓘的观点可谓一语中的:“风神骨气者居上,妍美功用者居下。”[5]南齐王僧虔云:“书之妙道,神采为上。”[6]他们在评价书法时都把神采放在第一位。“妍美功用”的俗书,美则美矣,但缺少个性与风骨,只能满足于实用的层面。若想写出性情和神采,就要在“功夫”的基础上去大胆表达自我,而神采必须通过精熟的笔法表现出来。如唐孙过庭《书谱》云:“若运用尽于精熟,规矩谙于胸襟,自然容与徘徊,意先笔后,潇洒流落,翰逸神飞。”[7]书法最终看的还是点画线条的质量,无论是从书写还是欣赏的角度来说,笔法的核心地位都不容置疑。笔法精熟后,力才能释放出来,字才能生动神传,呈现出旺盛的生命力。

我们欣逢盛世,信息的发达让我们能够很轻易地获观丰富多彩的书法遗迹,如善为利用,何愁写不出个性和新意。若只在常见的“欧、颜、柳、赵”“苏、黄、米、蔡”中讨生活,当然很难跳出来。一直以来,国展中楷书取法魏碑和墓志者越来越多,就是因为一碑一奇,莫有同者,可以写出一点新意,能让审美疲劳的评委眼前一亮。近几年,国展中写董其昌、杨凝式书法风格的渐多起来,还有以前见不到的杜牧和张即之风格也进入我们的视野,尽管尚有集字之嫌,但毕竟能让人耳目一新。俗话说“一招鲜、吃遍天”,艺术最忌讳雷同,展厅时代原创与个性最为可贵。谁善于发掘新的书法资源,在入古的基础上写出一点自我面貌,谁就是高人。

唐张怀瓘曾言“与众同者俗物,与众异者奇才”[8],宋黄庭坚有诗“随人作计终后人,自成一家始逼真”[9],说的就是创新之重要与难度之大。传统是丰厚的养分,但有时候也是包袱,如何在继承传统基础上有所创新是个难题,也是个老生常谈的话题,不同时代、不同的人也会有不同的解读和方法,但毋庸置疑的是,功夫、天赋和修养,缺了哪样都不能尽其妙。

三、辅以儒雅之气——“学问文章之气,郁郁芊芊,发于笔墨之间”

在古人看来,书法乃君子之艺,是文人士大夫从政和治学之余的雅事,它不同于绘画等行业艺术,掌握在少数文化精英手中,其文化属性与生俱来。所以黄庭坚能在苏轼书法中看出别人之所以不能及的“学问文章之气”[10]。张怀瓘《文字论》云:“文则数言乃成其意,书则一字已见其心。”[11]书法是和人的内心结合得最紧密的一种艺术形式,自宋代开始,“字如其人”“书以人传”的观念开始深入人心。对此,清刘熙载《艺概》中总结得最全面:“书,如也。如其学,如其才,如其志,总之曰如其人而已。”[12]书为形学,更是心画,学书到一定阶段,一点一画,完全是书者心灵的外化,一件件佳构,往往是心性的自然流淌。如果作者总是把注意力放在字形及作品形式上,笔下所表现出来的一定是没有内涵与文化精神的空壳。至于如何才能写出趋雅避俗的书法,宋黄庭坚给出的答案是:“学书须胸中有道义,又广之以圣哲之学,书乃可贵。若其灵府无程,政使笔墨不减元常、逸少,只是俗人耳。余尝言,士大夫处世可以百为,唯不可俗,俗便不可医也。”[13]在黄氏看来,去俗的关键除了笔墨功夫不减锺繇和王羲之以外,还要胸中有道德文章,没有了心灵参与的艺术一定不会真正打动人心。

很多人认为书法创作凭的是技术、感觉和经验,与读书无关。我们身边确实存在一些既有学问又有修养的人,写起字来却毫无感觉。相反,仅靠反复打造一件作品而频频入选国展的年轻作者也大有人在。所以展厅时代书法创作比的往往是作品外在的技巧和形式,唯独没有了作品背后活生生的人。漫步展厅,每一件作品初看都比较抢眼,在技巧层面上似乎无懈可击,但回过头来再细品,总觉得燥气满纸,好看却不耐看。因为缺少了古人那种由内而外散发出来的静雅之气,这也是展厅中的作品无法置之书斋的原因。

由于时代的差异,当代书法重技轻道已是不争的事实,热闹繁荣的表象后是文化的缺失,快餐文化盛行的时代如何写出全面领悟传统、发扬传统、富有人文内蕴的作品,是摆在我们面前的难题。杜甫有诗曰:“读书破万卷,下笔如有神。”陆游亦云:“汝果欲学诗,工夫在诗外。”说的是写诗作文之道贵在内外兼修,作字更是如此。磨刀不误砍柴工,如果不注重字外功的修炼,写字就会变成熟练工种,下笔就会因熟而得俗态,笔者认为当务之急是先把两千年的古代书论研读好。理论既可以宏观,又可以具体而微地阐释书法,我们要通过读书去很好地继承,并切实用以指导实践。离开了修心而纯言创作,很可能会事倍功半,或后继乏力。

余论

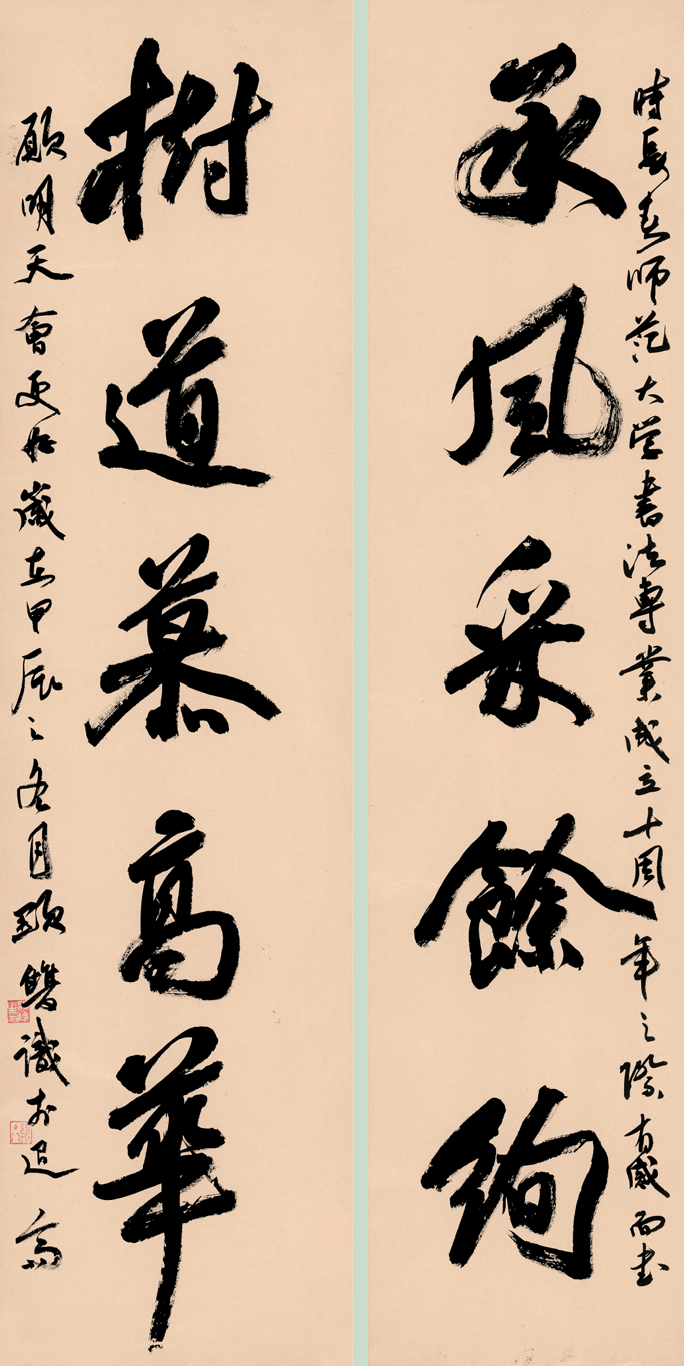

▲苏显双 行书 《承风树道》联

丛文俊先生在《今天的书法是一种无精神的展览体》一文中曾说:“古人把自己的学养、性情和当时的心境叠加到一起,自然而然就能够于实用中完成充满艺术情调的书写。写出来东西是好的,后人就称之为法书,大家就去模仿,以此形成一种传统,所以中国书法最高的境界里没有这些故意设计的、做作的东西。”并进一步指出:“今天的展览在某种层面上对人的审美、创作活动是一种异化。展览的作品无法还原到古代的生活场景当中去欣赏,它只适合于展厅。”此语醍醐灌顶,对展览体书法存在的弊病下了一剂猛药。为展览而苦心孤诣“创作”的展览体书法重展厅效果,追求视觉冲击力,迎合评委口味。投稿者在功利心的驱使下,一件作品往往几十、上百遍地打磨,只是为了设计制作一种效果,何谈真性情的流露?何谈鲜明个性风格与艺术理想的表达?这样的“创作”自然也就丢掉了能让书法更为长久的传统文化精神,艺术之路只会越走越窄。

书法史上流传千古的佳作都是在偶然欲书的情境下自然而然生发的,如天下三大行书《兰亭序》《祭侄文稿》《黄州寒食诗帖》纯属灵感和兴致忽来,于“注思为文”“散怀抱”的放松状态下妙手偶得。当然这类情况少之又少,不具有普遍意义,不能推广,我们只能心向往之。对于我们凡夫俗子而言,书兴忽至、心手双畅的创作状态是可遇不可求的,所以王镛先生曾提出“艺术书法”的概念,在书坛也引起不小的争论。站在当代国展的背景下看王镛的观点还是有一定道理的,毕竟古今不同,古代既没有当代意义上的展览,也无创作一词,可以说古人写字为自己,当代人写字为别人。每一个书法人都应该冷静下来,思考一下如何在书法的传统性、自我个性与时代性三者之间找到一个很好的交汇点,不断创作出入古出新的佳作。

注释:

[1]孙过庭.书谱[G]//上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,2014:129.

[2]项穆.书法雅言[G]//上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,2014:517.

[3]项穆.书法雅言[G]//上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,2014:517.

[4]李世民.王羲之传论[G]//上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,2014:535.

[5]张怀瓘.书议[G]//上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,2014:146.

[6]王僧虔.笔意赞[G]//上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,2014:62.

[7]孙过庭.书谱[G]//上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,2014:129.

[8]张怀瓘.评书药石论[G]//上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,2014:309.

[9]黄庭坚.论书[G]//上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,2014:357.

[10]黄庭坚.宋代书论·山谷论书[M].长沙:湖南美术出版社,1999:356.

[11]张怀瓘.文字论[G]//上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,2014:83.

[12]刘熙载.艺概[G]//上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,2014:715.

[13]黄庭坚.论书[G]//上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,2014:355