俗书与官书的双线发展规律

侯开嘉

关键词:

书法 文字演变 俗书 官书

汉字中有大篆、小篆、隶书、章草、今草、行书、楷书等不同的字体。它们是在文字演变过程中出现的不同形态的字体,这些已为人们所熟知了。后来,又有人根据文字在应用中,有利于辨认和利于书写的两种性质,把汉字划分为正、草二体。清人刘熙载说:“书凡两种:篆、分、正一种,皆详而静者也;行草为一种,皆简而动者也。”(《艺概》)近人郭绍虞和郭沫若都主张把汉字划分为正、草两个体系,在《从书法中窥测字体的演变》和《古代文字之辩证的发展》二文中,他们通过正、草二体的相互演变来研究汉字发展史,为中国文字的发展指出了一条较清晰的轨迹,但是,他们对文字发展的认识,仍有遗憾之处,如郭绍虞先生认为:“波势之隶至东汉才成熟。”郭沫若先生认为:“天下的晋代书都必然是隶书体。”显然,这两个判断现在看来都已经过时了。因此,把汉字划分正、草二体系进行研究仍有其局限性。

我认为,在中国文字发展的过程中,还存在着俗书和官书两大体系的现象。古代的文字,由于受到政治经济和社会环境的影响,有着严格的分工和时代的特点,这样,就产生了官方应用字体和民间应用字体的分工。所谓官书,即是在特定的时期内,官方认定的和社会公认的庄重的书体;所谓俗书,即是民间流行的手书体。官书文字的内容一般必须是记事颂功,或是宗教经文,写的目的旨在以显当代,保留长久,能垂昭后世;而俗书的文字内容一般是公牍文稿、尺牍抄文,写的目的旨在方便快速。官书一般是铸造在重要的金属器皿上或铭刻在石碑上;俗书一般是写在简牍或纸张上。由于时代发展,俗书和官书之间出现了衍变关系,它们在不同的时期是有着不同的所指。

仅从表面上看,俗书和官书与广义的正、草二体有大略相似之处,但在实际上,由于研究的角度不同,它们的内涵有着较大的差异。官书肯定是正书,但正书就不一定都是官书;草体肯定是俗书,但正书也可能是俗书。例如,在西汉时期,隶书的波磔戈法体势已具,已经成为成熟的正书,然“终西京之世,学士大夫不留意此,故彝鼎所识,碑碣所刻,皆不复用之。(洪适《隶释》),被称为“佐书”。在社会公用上,仍处于俗书的地位。直到东汉,隶书才被承认为官方正式使用的书体。

如果我们仅仅看到在文字发展史中有俗书和官书两大体系的现象存在是远不够的,我们还必须研究二者之间有什么有机联系?它们在发展的历史中,有什么规律可循?揭示了这种规律,对我们研究文字发展史和书法艺术史能展示什么样的新视野和得出什么样的新结论?因此,我们就得首先对俗书和官书在各个时期、各个阶段进行仔细的比较分析。

汉代俗书与官书的嬗变

汉代是我国文字发展史和书法艺术史上相当重要的一个时期,它历时四百余年,小篆、隶书、章草、今草、行书、楷书都在此期间交替嬗变,到了汉末,书法也由此逐渐走向独立艺术的阶段。在近代,大量的汉代简牍、石刻的出土,使汉代成了我国古代文字保留既丰富又完整的最早时期。

汉代分西汉和东汉两个时期。在西汉二百余年的历史上,能依靠金石刻辞流传下来的文字极少,保存至今能见到的碑刻金石文字大体有:

群臣上寿刻石(后元六年,前158年)

嘉量铭(新莽时期,9—25年)

鲁北陛刻石(中元元年,前149年)

重圈精白镜铭(西汉时期)

祝其卿坟坛刻石(居摄二年,前7年)

竟宁元年(前33年)

上谷府卿坟坛刻石(居摄二年,前7年)

上林铜鉴铭文(阳朔四年,前22年)

郁平大尹冯君孺人画像题记(八处)(天凤五年,18年)

乘舆钟铭文(建平四年,前3年)

以上刻石及铜器铭文均是小篆字体或与小篆相近的篆书。而小篆是秦始皇时就已经确立为全国“书同文”的正式的官方文字。关于篆书的名称,郭沫若作过这样的考证:“汉代官制,大抵沿袭秦制,内官有佐治之吏曰掾属,外官有诸曹掾史,都是职司文书的下吏,故所谓篆书,其实就是掾书,就是官书,”而以上西汉的碑刻金石文字均为小篆。这样看来,汉袭秦制,无疑小篆仍是西汉官方规定和社会公认的官书。由于古代没有简牍文字保留下来,认识西汉书法文字就仅凭这些少数的官书,所以康有为就得出了“西汉未有隶体也”的片面的结论。

近九十年来,在我国西北及山东、湖北、湖南等处,出土了从战国到晋代的大批竹木简,以及少量的残纸和帛书,这些民间手写稿本基本是俗书,为我们了解古代书法的真貌提供了大量的原始实物依据。其中不少是西汉时期的简牍。如:

安徽阜阳汉简(汉文帝时期,前179—164年)

五凤二年简(前56年)

山东临沂银雀山汉简(不晚于武帝初年,?—前140年)

永光四年简(前40年)

帛书《老子》乙本(西汉初年)

建昭二年简(前37年)

延寿太初三年简(前102年)

竟宁元年简(前33年)

天汉三年简(前98年)

建始五年简(前28年)

始元三年简(前84年)

阳朔五年简(前20年)

河北定县汉简(前73—49年)

鸿嘉二年简(前19年)

青海汉简(前73—49年)

始建国三年简(新莽,11年)

神爵四年简(前58年)

天凤四年简(新莽,17年)

这些民间的俗书,所书的年代是从西汉初期直到西汉晚期的新莽时代,从西汉初期的《安徽阜阳汉简》、《老子·乙本》等的字体里,可以看出已基本具备了横平竖直、波磔分明的隶书体势;从西汉中期的《延寿太初三年简》、《天汉三年简》、《始元三年简》、《河北定县汉简》等的字体里,可以了解到它们已经是完全摆脱了篆书的体势,而是成熟的隶书了;而西汉晚期的《阳朔五年简》、《鸿嘉二年简》、《天凤四年简》等字体,更不用说,均是十分成熟的隶书。这样一来,康有为“西汉未有隶体也”的结论自然被推翻。现代的学者们又针对“隶书成熟于东汉中、晚期”的传统看法,纷纷提出新的见解:有的说,隶书成熟于西汉末年;有的说,隶书到了西汉中叶和晚期方才成熟;有的肯定隶书到了西汉中期,脱去篆体完全独立;甚至还有人提出隶书的成熟期应定为西汉初期。尽管这些新见解还存在分歧,但隶书成熟于西汉这个大前提基本上是肯定了的,隶书在西汉中期成熟是大多数学者在研究简牍书法时都比较一致的看法。这一来,就把隶书成熟的时间提前了二百年左右。

根据西汉碑刻文字和简牍书法存在的现实,可以明确这样的看法:因体势不同,各司其职。西汉的官书仍是由秦代流传下来的小篆,而流行的俗书已是成熟的隶书了。

到了东汉(公元25—220年),立碑刻石之风大为盛行,《文心雕龙·诔碑》中载:“自后汉以来,碑碣云起”。其内容有的是颂个人功德的,有的是颂神德的,有的记修庙宇的,有的是刻经典的。有碑、铭、刻石等,其字体均是代表当时的官书。著名的有:

三老讳字忌日记(隶书)建武廿八年(52年)

石门颂(隶书)建和二年(148年)

开通褒斜道刻石(隶书)永平九年(66年)

乙瑛碑(隶书)永兴元年(153年)

袁安碑(小篆)永元四年(92年)

礼器碑(隶书)永寿二年(156年)

袁敞碑(小篆)元初四年(117年)

孔宙碑(隶书有篆额)延熹七年(164年)

祀三公山碑(缪篆)元初四年(117年)

鲜于璜碑(隶书有篆额)延熹八年(165年)

嵩山太室石阙铭(隶书)元初五年(118年)

史晨碑(隶书)建宁二年(169年)

嵩山少室石阙铭(小篆)延光二年(123年)

西狭颂(隶书)建宁四年(171年)

嵩山开母庙石阙铭(小篆)延光二年(123年)

鲁峻碑(隶书有篆额)熹平二年(173年)

延光残碑(缪篆)延光四年(125年)

熹平石经(隶书)熹平四年(175年)

北海相景君铭(隶书有篆额)汉安二年(142年)

张迁碑(隶书有篆额)中平三年(186年)

从以上这些汉碑中可以看出:当时代表官书的字体,在东汉初期和中期是篆书和隶书。到了东汉晚期官书的字体主要是隶书,它完全取代了小篆在西汉为官书代表的地位。而小篆,在这时被写成了碑额,仅成了一种带装饰性的、运用范围比隶书窄得多的官书。

在东汉的俗书方面,也发生了重要的变化。它除了还有大量纯熟的隶书而外,在不少的简牍、陶瓶、墓砖上,已出现了章草、楷书、行书、今草。如:

甲渠侯粟君所责寇恩事册(有章、楷、行书)

玉门官 次行简(楷、行书)永和二年(137年)

建武三年(27年)

永寿二年陶瓶(行、楷书)(156年)

武威医简(有今草、行、楷书)东汉早期

熹平元年陶瓶(楷、行书)(172年)

永元兵器册(有今草、行书)(93—98年)

亳县曹氏墓砖(有楷书和纯熟的今草、行书)(164—170年)

洛阳刑徒墓砖铭(楷书)元初六年(119年)

事实上,章草、楷书、行书、今草这些字体,在西汉时就开始出现了,只是到了东汉在数量上逐渐增多,也比较普遍,而愈来愈趋于成熟。如果说,在公元前58年的《神爵四年简》还是楷书雏形的话,那么到了公元137年的《玉门官次行简》,楷书已快发展到定型了。如果说东汉早期的《甲渠侯粟君所责寇恩事册》及《武威医简》中出现的行书、今草仅是零星现象,那么在《亳县曹氏墓砖》中不少的墓砖上的行书和今草已经开始以独立成篇的形式出现了。

根据东汉现存的以上文字资料,我们可以明白地指出:它的官书体是隶书和小篆,以隶书为主,而小篆逐渐退居到次要地位;它的俗书体是隶书、章草、今草、行书、楷书五种字体,后三种书体随着时代发展而逐渐增多,日趋成熟。

透过汉代的官书和俗书在两汉各有不同字体为代表的这个现象来进行分析比较,我们会惊奇地看到这样一个事实:在西汉中期就完全成熟的隶书,直到二百年后的东汉中、晚期才被社会普遍接受为官书的代表书体。而当它上升为官书后,民间的俗书已经又在逐渐向新的书体发展了。官书具有古老而保守的性质(西汉沿袭秦代官书小篆);俗书具有新颖、开拓的性质。这种现象在汉代以后和以前是否也是如此呢?

三国两晋南北朝时官书与俗书的比较

为了维护正统和表示庄重,古老和保守的性质在三国两晋的官书中有着充分的表现。以下是这时期内著名的主要官书代表:

魏:

公卿上尊号奏(隶书)黄初元年(220年)

封宗圣孔羡碑(隶书)黄初二年(221年)

庐江太守范式碑(隶书)青龙三年(235年)

三体石经(古文、小篆、隶书)正始年间(240—248年)

皇帝三临辟雍碑(隶书)咸宁四年(278年)

齐太公吕望表(隶书)太康十年(289年)

谢鲲墓志(隶书)泰宁元年(323年)

王兴之夫妇墓志(楷隶)咸康六年(340年) 永和四年(348年)

吴:

谷朗碑(楷隶)凤凰元年(272年)

封禅国山碑(篆隶之间)天玺元年(276年)

天发神谶碑(篆书)天玺元年(276年)

王闽之墓志铭(楷隶)升平二年(358年)

邓太尉祠碑(隶书)建元三年(367年)

广武将军碑(隶书)建元四年(368年)

西晋、东晋:

明威将军郛休碑(隶书)泰始六年(270年)

任城太守孙夫人碑(隶书)泰始八年(272年)

杨阳神道碑(隶书)隆安三年(399年)

爨宝子(隶书)义熙元年(405年)

好太王碑(隶书)义熙十年(414年)

以上可以看出,在三国、两晋长达二百年的时间内,均是把隶书作为官书的代表书体。在史实上,这段时期是中国书法艺术极为昌盛繁荣的时期。楷书、今草、行书三种书体在这段时期内完全正式确立,而书法家辈出。即使在这三种新书体的代表人物王次仲、张芝、刘德升去世二百多年后,他们整理、美化的楷书、今草、行书仍被排斥在官书之外,只能以俗书的形式在民间流行,它们与在西汉成熟的隶书迟迟不能上升为官书的命运十分相似。这说明了官书确实具有古老和保守的性质。

俗书在三国两晋时期内也出现了显著变化,这里暂不列举书法家们的作品,仅看民间无名书者的手迹:

马鞍山朱然墓刺(楷)(249年)

诣鄯善王木简(楷)泰始五年(269年)

泰始五年木简(行楷)(269年)

南昌吴应墓木牍(楷)西晋

为世主残纸(今草)西晋

急就篇残纸(楷书、章草)西晋

济言残纸(楷书)西晋

济逞楼兰白书(行书)西晋

李柏文书(行书)西晋

楼兰一日残纸(今草)西晋

九月十一日残纸(行草)西晋

冬寿墓壁墨书铭(楷书)永和十三年(357年)

王念卖驼卷(行书)升平十一年(367年)

霍君墓壁墨书铭(楷书)太元十¨年(386—394年)

它们和汉代简牍比较,最明显的是带波磔的隶书几乎完全绝迹,而是以楷书、行楷、行草、今草居多。这些民间手迹,可以与当时的书法家传世的有限的法帖互相印证,如钟繇的《宣示表》,索靖的《月仪帖》,卫瓘的《顿州帖》,王羲之的《姨母帖》、《丧乱帖》、《孔侍中帖》,王献之的《鸭头丸帖》及王珣的《伯远帖》等,均可同这些俗书互通气息,证明这些法帖在当时出现的可能性。当然,那时的书法家的作品肯定比这些民间书者的字更新更美。新,即是创造新体,减少古旧貌;美,即是技法纯熟多变。否则成不了书法家的。

如果我们再把考察官书、俗书的时代推移到南北朝,我们就会看到,在三国两晋时还属于俗书范畴的楷书,在南北朝时已经被社会承认,正式作为官书体了。在南朝,纯熟的初期楷书有《明昙憘墓志》(474年),表现出流美典雅风格的楷书有《梁桂阳王妃慕韶墓志》(514年)等;在北方,“魏体”楷书的先驱有《灵山寺塔下铭》(477年),而方峻茂密、雄强稳重的《龙门二十品》(495—502年)是成熟的北方风格的楷书。由此可知,楷书和隶书一样,从它发展成熟,也经历了二百多年的时间后,才被承认为官书体的。

在此以后,中国文字的字体已发展完备,官书和俗书也随之基本定型,一直沿袭至今。

秦国的俗书与官书比较

我们又追溯到汉代以前的秦国。

随着现代出土文物日益丰富和研究工作的逐渐深入,过去认为秦权量铭是“秦隶”的错误,因湖北云梦睡虎地秦墓发掘出的大量秦简而得到了纠正。四川青川木牍的发现,证明在秦始皇统一中国前88年就有古隶流行了。在目前古文字研究中,李斯等几人创造小篆的说法基本上被否定,甚至连“小篆是秦始皇统一天下后才应用的文字”这种流行了一千多年的定论,近年来也被推翻。徐无闻先生著文令人信服地得出了“小篆是战国期间秦国通行的文字”的结论。在秦王朝和先秦五百年间,虽然还存在着史料文字的不足,特别是简牍文字的贫乏,即使如此,从目前的状况,还勉强能看出这段时期文字发展的大概轮廓。

为什么要选择秦国文字为研究对象?因为它起到了承先启后的作用:文字发展为隶书与小篆有直接关系,小篆又是由籀文发展而来的。秦国是直接继承了西周文化,“周室东迁之后,有一部分的太史作策之类的人员留下了,又做了秦人的官”(郭沫若《石鼓文研究》),“秦居宗周故地,其文字犹有丰镐之遗”(王国维《战国时秦用籀文六国用古文说》)。因此,秦国文字的发展,是在中国文字发展史的主线之内。其余六国,因“语言异声,文字异形”,文字的规范化、规律化的程度远不如秦国文字,仅为中国文字发展史中的次要支线,而且后来又被废掉了。这就是我们要选择秦国文字为研究对象的根本原因。

秦国的官方文字是大篆,也称籀文,这是周宣王时命太史著《史籀》十五篇,为学童识字课本,是国家正式厘定的官方文字,它被秦国所继承。存世书迹有金文和刻石文字,其主要代表官书如下:

秦公钟(大篆)武公(前697—678年)

秦公簋(大篆)春秋(前770—481年)

秦公大墓石磬(大篆)景公四十年(前537年)

石鼓文(大篆)献公十一年(前374年)

诅楚文(近大篆)惠王(前337—331年)

新郪虎符(近小篆)约(前251—241年)

从以上可以看出,在春秋战国时期,秦国的主要官方文字都是大篆。《秦公钟》和《秦公簋》是春秋时的秦器铭文,《秦公钟》是1978年陕西宝鸡出土(共有《秦公钟》五件,另有《秦公》三件,钟同铭),与西周金文《散氏盘》、《毛公鼎》等相较、可以看出是一脉相承的,只是字形上比西周金文方整。另三件秦刻石,《秦公大墓石磬》属春秋晚期,《石鼓文》与《诅楚文》属战国时期,虽《石鼓文》的年代历来说法众多,而唐兰先生详尽地考证为秦献公十一年较为可信,它们的字体同《秦公簋》、《秦公钟》相近,与《说文解字》中的籀文比较,同一个字,结体也基本相同。说明了它们也属大篆,是籀文的同一体系,只是笔形上开始有小篆笔形的趋势。在战国晚期,官方书法逐渐在使用小篆体,《新郪虎符》即是一证。

在秦国的俗书方面,其代表资料简牍发现甚少,现用一些工匠在器皿等上的刻铸文字来补充。

商鞅戟(小篆)孝公十三年(前349年)

商鞅方升(小篆)孝公十八年(前344年)

羽阳宫瓦当(小篆)武王(前310—307年)

高奴权(基本小篆)昭王三十三年(前282年)

五年吕不韦戈(基本小篆)秦王政五年(前242年)

“冷贤”印(小篆)庄襄王(前249—247年)

“富贵”“中人”“万岁”印(小篆)战国晚期

“苏建”“王夸”印(小篆)战国(前475—221年)

“宫”等陶文(篆隶之间)战国(前475—221年)

青川木牍(古隶)武王二、四年(前309—307年〕

睡虎地《为吏之道》、《效律》简(古隶)约庄襄王(前249—247年)

以上实物资料缺少春秋时期秦国的俗书文字。从《商鞅戟》、《商鞅方升》、《羽阳宫瓦当》这些战国中期的比较成熟的小篆来看,可以推断小篆在春秋时期秦国的俗书中就应出现了。又从《青川木牍》、睡虎地《为吏之道》、《效律》等简及咸阳、临潼出土的战国陶文等可以看出,秦国俗书急剧向隶书转变。因此,我们基本上能得出这样的看法:春秋时期,秦国的俗书是小篆(推断);战国时期,秦国的俗书是小篆和古隶并存。

公元前221年,秦始皇灭六国统一中国,建立了秦王朝,从建立到灭亡仅有15年短暂的一瞬。在此期间,实行了许多有利于统一的重大措施,其中重要的一项就是推行了“书同文”的政策,即用秦国通行的俗书小篆文作为全国统一的文字。并由李斯作《仓颉》七章,赵高作《爰历篇》六章,胡毋敬作《博学篇》七章为标准字体,使小篆结体和形体标准化和整齐化,成为人们学习的正式官书。据《史记·秦始皇本记》记载:秦始皇统一六国后,曾先后多次巡视全国,立石刻辞有七种。现仅有“泰山刻石”、“琅琊台刻石”文字稍有残存。这二石刻于秦始皇二十八年(前219年),是标准的小篆字体,传为李斯所书。

汉许慎在《说文叙》中说:“秦有八体,一曰大篆,二曰小篆,三曰刻符,四曰虫书,五曰摹印,六曰署书,七曰殳书,八曰隶书。”实际上,秦八体只有大篆,小篆,隶书三体,其余都是作专门用途的篆书,不能单独看成一种字体。大、小篆均属官书(说明在秦王朝,小篆作为正式官书后,大篆仍存世,只是居次要地位),而俗书只有隶书一种。过去受条件限制,对秦隶多有误解,以为它类似“秦诏版”,现在从湖北云梦睡虎地发掘出大量的竹简,才使我们看到秦隶的真面目。它是一种比小篆结体更趋简化、直线多于弧线、收笔已露磔意、便于书写的文字。

可以明确:秦王朝时期的官书主要是小篆,俗书是秦隶。

只有官书存世的殷周时代

汉字的历史,可以上溯到八千年前。但在殷商时代以前约五千年文字发展的历史中,存世的零星的文字资料时间跨度太大,无连贯性,加之文献资料十分贫乏,很难看出它们发展的轨迹,因此,本文只好从殷商时代叙起。

殷墟甲骨文是在清末光绪二十五年(1899)被王懿荣发现,它们出土于河南安阳小屯村。后经不断地发掘,目前一共有十万多片,内容主要是卜辞,是商代后期,盘庚迁都殷以后到商朝灭亡二百七十三年间的记录。它们在字体结构上已经超越了原始图画文字阶段,能以简单的线条组成文字符号,造字结构大体符合六书,只是有若干字形尚未能完全统一。这是文字经过了五千多年的长远时期才达到甲骨文阶段。在金文方面,存世资料较多,时间上也有连续性,现流传在世并载有文字的金属器物,商器约有一千件,周器约有四千多件。文字内容多是祀典、锡命、田猎、征伐、契约等记载。

根据甲骨文和金文的性质,它们均是官书。

在甲骨文和金文并存的殷商时期,它们的整体风貌是一致的,只因刻于甲骨和铸于青铜在手段和材料上不同而出现了差异。

西周直接承袭了商文化。在初期,它的器物上的铭文字体与殷代金文及甲骨文大体相似。我们把这时期的甲骨文、金文通称“殷商古文”。

到了西周宣王(前872—782)时期,国家政治相对的稳定,经济上得到一定发展,宣王在位55年,是历史上有名的中兴贤王。在此期间,命太史著《史籀》十五篇,对以前的文字进行了整理,使之统一规范,《史籀》十五篇是国家正式厘定的官方文字,并作为学童识字课本。这是“仓颉作书”以来,历史文献上第二次记载的文字整理的史实。汉代许慎在《说文解字》中收集了籀文二百二十多个字。宣王时期的金文《虢季子白盘》、《颂鼎》、《毛公鼎》等更应是籀文的代表作。

我们把籀文和殷商古文进行比较,可以明显看出,籀文的线条比殷商古文要圆润挺劲,而且有一定的幅度。结体更加优雅工稳。殷商古文中多肥笔的现象在籀文中基本消失。籀文字体结构逐渐定型,单体字减少,形声字相对增加。它是殷商古文的发展,确比殷商古文更加进步。籀文在确立为官方文字以后,在春秋时期,被秦晋等侯国所沿袭。特别在秦国,籀文得到充分的继承,后又发展为小篆。为了与小篆对称,汉代又称籀文为大篆。

殷商古文和籀文均系官书,而和它相对的俗书呢?

竹木简为古代最廉价的书写材料,因而是最普遍、最主要的书写材料。俗书应是写在竹木简上的文字。春秋时,《墨子·鲁问篇》说:“书于竹帛”。《史记》载有孔子“韦编三绝”,可见竹简确为那时期普遍的书写材料。它究竟起于何时,难以确知。但根据《周书·多士》:“据殷先人有册有典”的记载,和甲骨文中“册”和“典”字均系汇集简书成册的象形文字来判断,可以知道,在殷商以前,竹木简就是极普通的书写材料了。只因易于朽坏、难于保存。现在存世最古老的简书是近代出土的为战国晚期的秦简、楚简。而殷商春秋时期则是片简无存。

在殷周时期只有官书(殷商古文、籀文),而无俗书(竹木简)存世,因此,官书和俗书在此时期是无法比较的。它们之间的关系怎样?是否在西周初期的俗书中就有籀文出现?在西周晚期和春秋初期有小篆的雏形出现?希望能在今后也许有俗书出土而得到证实。我们把殷墟出土的白陶片墨书“祀”字,与春秋晚期晋国出土的《侯马盟书》、《温县盟书》玉石手书文字,以及《说文解字》中的510字古文进行比较,似乎能看它们之间某种内在联系,但因资料太少,时间跨距太大,而难于作出判断。即使如此,我们根据对汉字发展演变历史的认识,还是可以得出这样的看法:在殷商甲骨文之前,肯定至少经过一次较大规模的文字整理,如同史书上所载仓颉、史籀、李斯等整理文字那样。要不,甲骨文不会成为有系统的、造字结构基本合于六书的、简单的线条符号文字。由于文字不是一人一时的产物,因此,在甲骨文之前的竹简中,肯定有类似的文字出现;在《史籀》十五篇之前的竹简中,肯定有籀文存在。

俗书与官书的双线发展规律

前面,我们把殷周到南北朝时期出现的俗书和官书进行了较详尽的考察,历时约1800年。我们看到:在战国(秦)时期俗书中已经成熟了的小篆,大约经历了近二百年时间,到了秦王朝建立,才被李斯正式整理为官方文字;在西汉中期,俗书中已成熟了的隶书,直到东汉和帝时,由贾鲂撰《滂喜篇》,“用隶字写之,隶法由兹而广”。才被正式接受为官书,也经历了二百多年;在西晋时,楷书已在俗书中完全成熟了,但也是过了二百多年,才在南朝的碑文中正式使用,成为官方书体。同时,我们也可以看到,当小篆作为官书而仍在西汉流行时,隶书早已在俗书中发展成熟;当隶书作为官书而仍在两晋流行时,楷书和其他书体也早已在俗书中发展成熟了。这种规律性的现象,在小篆、隶书、楷书从俗书转变为官书的过程中,因有大量的古代实物文字资料而得到了证实。只有大篆,还有赖于在今后的出土文物中,发现它的俗书资料来补充证明。因此,我们可以对俗书和官书两大体系的发展过程进行总结:

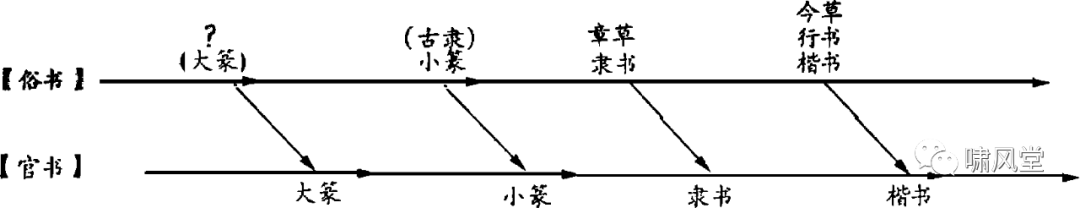

一、 俗书和官书两大体系在文字发展史上,以有规律的前后两条线而平行发展。如图:

二、 俗书具有开拓的性质,当一种字体在民间发展成熟,而同时另外的新字体已经又开始酝酿发展了。

三、 官书具有保守的性质,它必须有待俗书在民间发展成熟,经过相当长的时间(大约二百年左右)之后,才接受它为官书。一旦成为官书之后,就不管民间是否有新字体出现和流行,而会一直保守下去,需较长时间才又有所改变。

四、 俗书的书写目的是为了方便快速,因此它所创出的新字体往往是对旧字体的简化。而官书在文字发展潮流的冲击下,被迫屈尊就教,接受俗书为官书,然后进行整理和美化,使之规范和统一。官书愈到后期,愈程式化、板刻化。

五、 中国文字的发展,是在俗书体系这条主线中发展的。它在发展过程中,不受官书发展的影响。历史上任何一种新字体的出现,它的发生期、形成期和成熟期都在俗书之中完成,而官书仅是对成熟后的俗书的接受。因此,我们在研究中国文字和书法艺术时,要划分一种字体的成熟期,必须以俗书为准。在考证古代书迹时,应先分清它是俗书还是官书,然后分别放在俗书与官书两条发展线上去考察。

下面试用“俗书与官书的双线发展规律”来分析书法史上的几个问题。

重新认识书法史中的几个问题

(一)字体的成熟期问题

“小篆是秦始皇统一天下后才应用的文字。”从《词源》到中学课本以及不少专著中都是众口一词地这样说的。其依据是传为李斯所书的《泰山刻石》、《琅邪台刻石》宋拓本和《绎山刻石》、《会稽刻石》宋人复刻本等。而近年,徐无闻先生著文,以《商鞅方升》、《羽阳宫瓦当》、《高奴权》、《大良造鞅戟》、《五年吕不韦戈》以及战国秦印等为依据,论证确凿地辨明了小篆为战国时秦国通行的文字。在研究汉文字发展史上取得了突破性成就。前者是用官书来判断,后者是以俗书为主来判断。其结果就完全不同了。

“东汉的中晚期是隶书的成熟时期”。清代的钱泳、康有为,现代的郑诵先、丁文隽等学者均这样说的。其依据是“所见的汉碑,基本上全是东汉中晚时期的作品”,那时才“变为波磔、篆隶迥分。”这是在学术界里很普遍的认识。近代,由于汉简大量出土,引起了不少学者的研究。研究的结果,对隶书的成熟期纷纷提出自己的见解。具有代表性的有:如徐邦达先生认为隶书成熟期是在“西汉中期”;黎泉先生认为是在“西汉中叶和晚期”;方传鑫先生认为是在“西汉初期”。隶书成熟于西汉,这是研究汉简得出的共同看法。这样,以俗书为据的研究,纠正了以官书为据得出的错误结论。

楷书、行书、草书成熟于何时?在古人大量的书论中,特别是在六朝和唐代的书论中,都反映出了在汉末魏晋时期楷、行、草书的繁荣状况,称“汉魏有钟张之绝,晋末称二王之妙”。他们依据的是那时出现大量的书法家和他们保留下的书法作品,并对这时期的书家们进行立传,对其作品进行优劣分析和品评。过了千多年后,到了现代,除了从《淳化阁帖》这类字帖中还能看到翻刻的字迹外,魏晋时代书法家的真迹基本上无一件可靠的作品存世了,能看到的主要是那时期的一些隶书碑刻。于是乎一些学者据此对古代书法家们的作品提出了质疑,认为东晋时期还是“隶书时代”;“草书就是章草”,“楷法要到隋、唐之际才完成”。如以官书能判断字体转变的时代,那么,在西汉的民间简牍就该是篆书,在秦王朝民间就不该有隶书出现,战国时期也不该有小篆存在,说明了以官书来确定和分析字体衍变的时代,必将陷进谬误的境地。若用俗书官书的双线发展的观点来认识这个问题,魏晋时代书家的作品还是处于俗书的地位,六朝、唐代人以此为据来评述那时书法的状况是对的,即使在现代魏晋书法家们的手迹无存世,也可以从民间的俗书去加以印证,或干脆就用俗书去考察字体的衍变,其结果亦如前文所证,会在两汉魏晋的简牍中找到楷、行、草递相演进的明显轨迹,有不少的存世文字资料来证明楷、行、草书在此期间确已成熟。当然,我们还要认识到,这时期书法家的作品应比民间俗书更新更美,他们对字体的变革审美倾向是朝前看,而不是向后退,“变质为妍”这是此时期书法家的特点,也是“自觉时代”和过去“自发时期”有所不同的地方。

另外,固然因用官书为据来判断字体衍变的时代会陷进谬误,同样,用俗书为据来判断官书的转变也会出现失误。前文曾说,徐无闻先生提出了“小篆为战国文字说”。文中说:“明确了小篆通用于战国时期的秦国是历史事实,在考虑《石鼓》的年代问题时,就自然会排除制作于战国时期的说法。”徐先生忽略了许慎在《说文叙》中所说“秦有八体,一曰大篆,二曰小篆……”的史实,即大篆不仅在战国时期会存在,在秦王朝时期也存在,是不会因小篆为通用文字而排除的。更何况,大篆(籀文)是周宣王时确立的官书,官书具有传统的保守性质。如果徐先生了解官书的这种保守性,就不会在文中出现这个失误了。

(二)释“兰亭论辨”问题

“兰亭真伪”是近几十年在书学上争论得最激烈的一个问题。起因是由郭沫若先生据南京出土的“王谢墓志”等五种石刻文字所写的翻案文章而引起的。“王兴之”是王羲之的堂兄弟,五种墓志书刻的时间与王羲之书写《兰亭》的时间又是同一时代,相比之下,书法悬隔。因此,郭沫若先生就断定世传《兰亭》为伪品,东晋处于“隶书时代”。并赞同李文田的推测“故世无右军书则已,苟或有之,必其《爨宝子》、《爨龙颜》相近而后可”。而且认为“王谢墓志”的出土,李文田的预言已经实现了一半,“将来很可能有羲之真迹出土,使李的预言能得到全面的实现”。郭文一出,南京高二适先生奋起反驳,一场论战就开始了,在当时学术空气不正常的情况下,报刊上大多数文章赞同郭说,但也发表了少数如章士钊、商承祚的高质量的反对文章。“文革”一结束,学术空气正常化,兰亭论辨又复起,大多数学者从多种角度来批驳郭说。不少文章似有繁琐和绝对之嫌。现在若能以“俗书与官书的双线发展规律”的观点去认识“兰亭论辨”问题,可能会得出一种明晰而合理的答案。

郭沫若先生从“王谢墓志”五种东晋石刻而得出那时是处于“隶书时代”,如果“隶书时代”仅指官书而言,无疑这是正确的结论。他赞同李文田推测王羲之的书法是与“二爨”相近而后可,并希望今后能出土王羲之的书法来证实。如果这种推测仅指王羲之写的墓碑的字体,这种推测也是正确的。今后若真有王羲之写的墓碑出土,书写的字体不仅有可能,而且也应该是隶书字体——与“王谢墓志”的字体相近。因为在东晋时期虽然楷、行、草书早已成熟,但是,楷书还处于俗书的地位,未被社会接受而上升为官书。唐人张怀瓘称王羲之的隶书为“神品”,也称他的真书、行书为“第一”,并说是“得重名者,以真、行故也”。哪一种字体写得优劣仅是其次,更主要的是王羲之写官书必须符合社会习惯。这就像在西汉时隶书虽然成熟,碑刻要写成小篆体是同一道理。因此,即使真有王羲之写的隶书墓碑出土,也不能据此就断定王羲之就写不出《兰亭》那样的行书来。

郭文的根本错误是以偏概全,以官书来判断俗书,并以此来确定和分析书体的演变。这同前人用汉碑来判断隶书成熟于东汉中晚期一样,也同认为小篆是秦统一天下后才应用的文字类似,都陷进了相同的谬误。

(三)所谓“过渡书体”问题

在不少编写书法史的著作中,普遍都谈到一些碑刻为“过渡书体”问题,具体指有西汉末年的《鲁孝王刻石》、《孝禹刻石》、《莱子侯刻石》和东晋石刻《邓太尉祠碑》、《爨宝子》、北魏《嵩高灵庙碑》等。这些“过渡书体”的碑刻将一些书史家引诱进了矛盾的概念中,行文时无法自圆其说。例如:

《中国书法通鉴》一面承认“到了西汉中、后期,隶书至此完全成熟了”,但一面又说西汉末年的《鲁孝王刻石》是“反映了其时文字由篆向隶演进的情况”;一面阐述在东汉以后“作为文字的字体发展已告完成”,但涉及到东晋时期的《邓太尉祠碑》时,一面又说这“是典型的隶楷之变初期风格的作品”。

台湾出版的《中华书法史》,一面承认“隶体早在西元前二世纪即已形成”,但涉及到《鲁孝王刻石》、《莱子侯刻石》等西汉末年的碑刻时,一面又说它们是“秦隶与汉隶间过渡转换时期的书体”,“在字体演进历程上是重要资料”;一面论证了“晋代为中国书法艺术的昌盛时代。承接汉魏流风馀韵,完成草书(今草)、行书、真(楷)书三种新书体的确立”。但是,当一涉及到东晋末年时期的《爨宝子》和北魏的《嵩高灵庙碑》时,又说“是由隶书衍变为楷书过渡时间的书体”。

以上二书的作者,尚属能接收新材料,提出新观点的先进者,遗憾的是未用新观点来对旧材料进行分析反审。以至于最终陷进了新字体成熟时期在前,过渡时期的作品在后的矛盾局面。

如用俗书与官书双线发展规律来认识这个问题,矛盾就会迎刃而解了。划分一种字体的成熟期既然以俗书为准,那么这种字体的“过渡书体”必然在成熟期之前的俗书中去寻找。如隶书成熟于西汉,那么它的过渡书体必然在秦或战国末期的俗书内;楷书成熟于魏晋,那么它的过渡书体必然在汉末或更早一些时间的俗书里。事实上,这类“过渡书体”在史料上并不缺乏。对于官书体系中的《鲁孝王刻石》、《莱子侯刻石》、《爨宝子碑》、《嵩高灵庙碑》这类似篆似隶、似隶似楷的作品,应该这样认识:它们并不是在文字发展史中旧字体向新字体过渡阶段的作品,而是在成熟的俗书强烈冲击下出现的一种短暂的官书体,这种短暂的官书体,处于新旧之间,有时竭力摹仿俗书,如把“鲁孝王刻石”同西汉“建昭二年”木签比较,无论在章法和用笔都有明显的相似之处。更主要的这种短暂的官书体、摆脱不了用笔上的矛盾——平时写俗书成了习惯,当在特殊情况下要写官书时,就会出现以俗书的笔法写官书的字体,所以,后人评论这类碑刻的笔法是“隶笔写篆”,或是“篆笔写隶”;是“楷笔写隶”,或是“隶笔写楷”。如果要确定这类碑刻的性质,可以明确地说,它们只是俗书转向官书时的“过渡书体”。这样才能把过去颠倒了的概念颠倒过来。

另外,在划分俗书和官书两大体系时,有极少数的文字资料是介于二者之间的,如帛书,它的文字是手写墨迹,这点是接近俗书范畴,但它的价值贵重,不是普通的书写材料,文献载:“刘向典校书籍,皆先书竹,为易刊定,可缮写者以上素也。”(《风俗通》)这就是说,古代重要的著作,先写在竹简上,删改订正后,再缮写在缣帛上。从书写的内容和慎重的态度上,这点又接近官书的范畴。还有魏晋经文、史籍书本,从这些作者来看,他们是民间的无名书家,这点是属于俗书范围,从他们书写的内容和态度来看,又属于官书范围。无论是帛书或魏晋经文、史籍书本,它们都有保存长久、传之后世的目的。因此,在书写时往往用体制较古、郑重庄严的书体去写。当然,其庄重的程度来讲是不及碑刻官书,但同一般通用的尺牍、文稿相比,显然是大有区别的。总的来讲,他们书写的字体,大多数用官书或接近官书的字体,也有少数用俗书体。如湖南长沙马王堆出土的西汉帛书,其中《老子·甲本》,《春秋事语》、《战国纵横家书》、《五十二病方》等所书字体用古隶,而所书的《老子·乙本》、《经法》、《五星占》等又用通俗的隶书。因此,我们在使用帛书和魏晋经文、史籍书本这些文字资料时,不能轻易地把它们通通都划为俗书范围,以它们来作为字体演进断代的主要依据,而要慎重地、具体资料具体分析,这样才会免于失误。