文字“形体”考

一、许慎的“字体”

“形体”概念涉及诸多学科,特别是我们文字学研究与书学研究共用的一个术语。在现代,书学研究的“形体”本于文字学;在古代,文字学“形体”却来自“书学”,我们一直没去追究“形体”的源流。

现代文字学研究,“形体”使用率比较高,可谓重要概念。依习惯用法,“形体”涉及汉字的“字体”与“字形”两个方面,不过“字形”似乎算不上一个专门的概念,那么只剩下“字体”,于是“形体”与“字体”相互缠绕。

沙宪元《文字学术语规范研究》一书,列有文字学基本理论构架,划分六个层级:“基本理论”、“汉字的起源和发展演变”、“汉字的结构”、“汉字的形体”、“汉字系统的内部关系”、“汉字的应用和研究”。第四个层级的第一个术语是“形体”:“泛指汉字的形体和体态。一般包含汉字的字形和字体。”第二个术语是“字体”:依据“字形结构”和“总体风格”而划分出来的“形体类别”,如“甲骨文、金文、小篆、隶书、楷书等”。【1】这是用“形体”代替“字体”,又用“字体”来定义“形体”,最后归结为“字形”。总之,“形体”、“字体”都无关字音、字义,这不是个别学人的一家之言,而是我们现代文字学理论研究的基本倾向。

这就出现了一个学理的悖论:“字”是字形、字音,字义三位一体,“字体”只指字形,“字”如何与“字体”对接呢?没有“字”哪来的“字体”,没有“字体”哪来的“字”呢?这是笔者长期研究书学、书法审美遇到的一个难题,追溯到文字学才发现了问题的症结:我们把《说文解字》的“字体”概念遗失了,用书学的审美“形体”顶替了许慎的“字体”。

许慎的文字学理论,笔者初步的研究结果是:“文字”、“书面语”、“字体”三位一体,核心是“说文解字”、“六书”理论和字之本形、本义。基本理论构架是:(1)“说文解字”理论和文字起源之理。(2)“书面语”与“书体”、“字体”。(3)“说文解字”统领的“六书理论”。(4)“小篆”及“隶书”的正字和小篆正字的检字法。【2】

把这种理论构架与现代文字学理论的进行对比,见图示:

许慎文字学理论 现代文字学理论

“文字”(说文解字) “文字”(语言符号·文字体系)

↓ ↓

“书面语”·“字体” “字之形声义”·“六书”“三书”说

↓ ↓

“六书”理论 “字体”、“形体”

↓ ↓

一个个小篆正字 540部首检字法 一个个的字

可见,许慎的文字学理论一以贯之,逻辑严密。现代文字学理论构架中,“字”无法与“字体”对接:“文字”无法与一个个的字相联,问题就出在“字体”只是“形体”而无关字音、字义。

隋颜之推《颜氏家训》把许慎与孔子相提并论,孔子确立了传统经典之义,许慎确立了承载经典之“文”,明确指出:“若不信其说,则冥冥不知一点一画,有何意焉”。【3】这话现在得到应验,没有许慎的“字体”,我们识字、写字确实寸步难行。

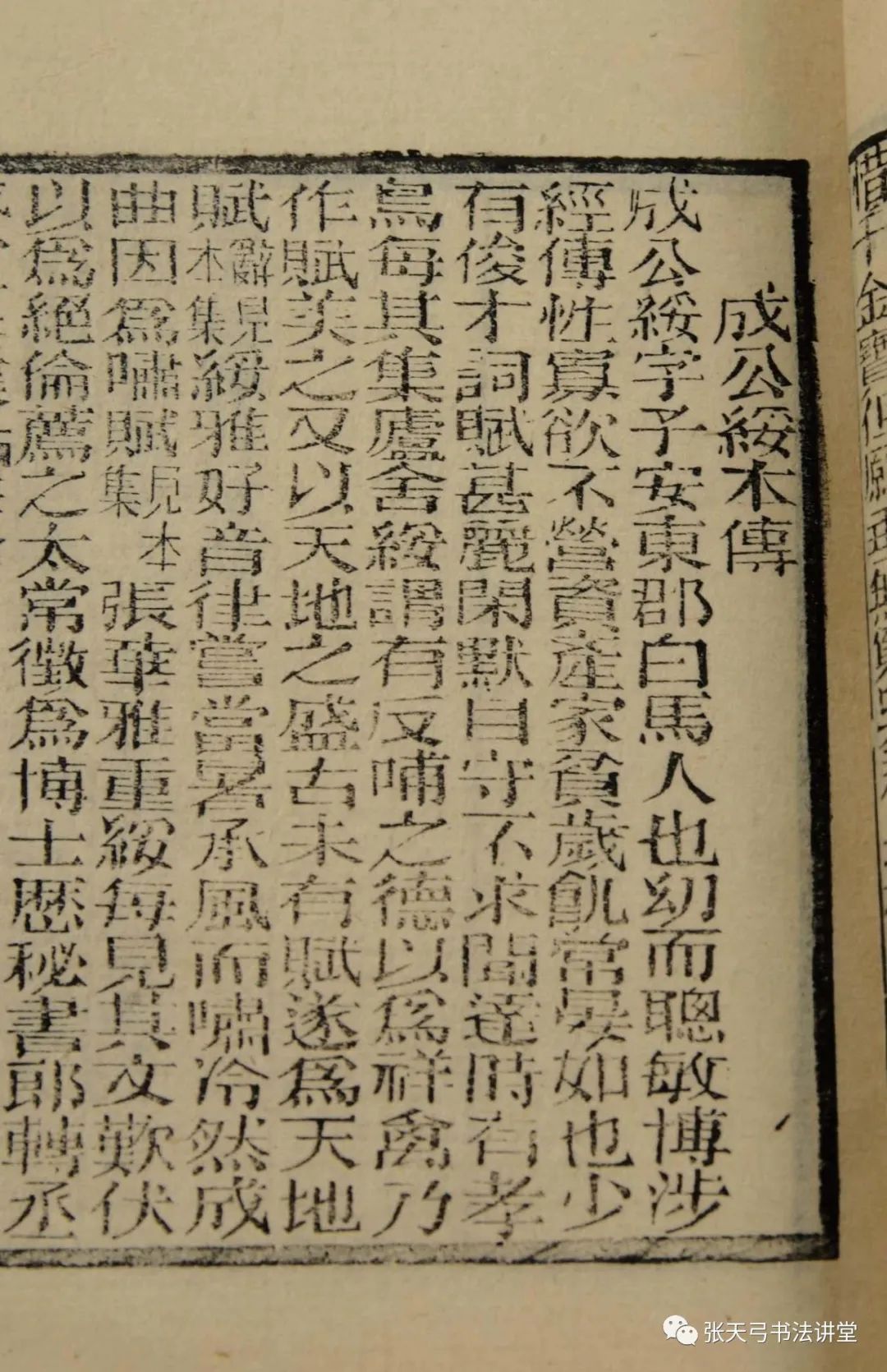

二、成公绥的“形体”

西晋成公绥(231——273)《隶书体》是古代书学的名著,首次提出“形体”概念。开篇就说:

皇颉作文,因物构思;观彼鸟迹,遂成文字。灿矣成章,阅之后嗣,存载道德,纪纲万事。俗所传述,实由书纪;时变巧易,古今各异。虫篆既繁,草藁近伪;适之中庸,莫尚于隶。规矩有则,用之简易。

操笔假墨,抵押毫芒。彪焕磥硌,形体抑扬。芬葩连属,分间罗行。烂若天文之布曜,蔚若锦绣之有章。或轻拂徐振,缓按急挑,挽横引纵,左牵右绕,长波郁拂,微势缥缈。工巧难传,善之者少;应心隐手,必由意晓。【4】

前一段是本于许慎《说文叙》的文字学理论,主张“书纪”、“字体”、“文字”的三位一体。后一段“形体”涉及“字体”与“字形”。因为是“操笔假墨”又“应心隐手”,才“形体抑扬”。“形体”是书法审美的概念。这里还论及书法的技法,如章法、结构、用笔及提按、赴振、挽引、牵绕、长波。值得关注的是“意”,既是“书纪”之“意”,又是书作之“意”,书纪与书作都有“分间罗行”的章法。

成公绥的“形体”,包含两层意思:一则“形体”就是“字体”,二则书法审美只对“字形”,把“形体”之字形与字音、字义作了合理的区隔。中性的说,这是在“字体”中加进了一个审美,就是“形体”。文字学不涉及审美,所以“字体”就是“形体”。书学重在审美,“形体”只涉及字形,不及字音、字义。

字之“形体”本源于人之“形体”,许慎的“字体”也是如此,传世文献中“形体”指称人之身体的例证较多。东汉刘颐《释名》的第八篇《释形体》,释“体”:“第也,骨肉毛血表里大小相次第也”;释“形”:“有形象之异也”。【5】可见,“体”与“形”是相容的,你中有我,我中有你;“形体”就是指有表里、差异、次序的形象。这应该汉代的基本含义。《隶书体》说“形体抑扬”就是把人的“形体”用于书法,成为艺术化的“形象”。可以说,书法艺术使得“字体”具有了审美意义,这是书法审美拟人化与技法化互动的滥觞,所以我们现代的书法展览是篆隶楷行草“五体兼备”。

在成公绥之前,东汉蔡邕《隶势》讲小篆的审美也说过“思字体之俯仰”【6】,这是“形体”的直接来源。成公绥的“形体”加蔡邕的“字体”,就是我们现代文字学理论的“字体”。

三 、“形体”变“字体”

书学的书法审美的“形体”,如何在现代文字学研究中顶替了许慎的“字体”?这是在近代西学东渐的背景中逐渐形成的,这里仅梳理其主要线索。

晚清马建忠《马氏文通》(1898—1899)引入西方语言学,开启了中国语言学研究,初创汉语的语法体系。与本文论题相关的是:(1)用 “字”来表示“词和字形”,如“实字”、“虚字”、“代字”、“助字”等,成为句读语法的单元。这就是说,文字是记录语言的符号,传统的字音、字义转化为“词”,“字”就只剩下字符。(2)抽象性的固化了传统的训诂学,音韵学、字书各司其职,改编三学的内容交叉。(3)切割了“字”与“字体”,《马氏文通》不见“字体”的踪影。【7】

《马氏文通》开启了我们语言文字研究的新维度“中与外”,与传统的维度“古与今”交织在一起,尤其是强化了知性思维,把字音、字义读交给 “词”。那么,为什么还要叫“字”呢?所以“名字”、“代字”、“动字”、“静字”、“状字”、“介字”、“连字”、“助字”、“叹字”,现在“字”都换成了“词”,如“名词”、“代词”、“动词”等,再细化为“词”和“词组”。

晚清“废科举,兴学堂”,开启了现代的学科建设,汉语的“语言文字学”兴起。文学革命倡导白话文取代文言文,致使双音节词占据优势地位,字符的功能凸显,所以“汉字”后来被界定为“音节—语素”文字。“字词矛盾”几乎成为语言文字学研究的一个永恒的主题。“词本位”与“字本位”无法协调,根本不用去想什么“字体”。【8】

在语言学的统领下,我们文字学研究就是逐渐抽象化,这是学科建设必须的。没有抽象化,就形成不了现代学科的基本理论。这种抽象化面对的社会用字超级复杂,中外古今相混,遇到的第一个挑战就是汉字拼音化,几经波折形成了现在的简体字与辅助普通话注音的汉语拼音。“现代汉字学”的基础理论无需“字体”。

晚清康有为《广艺舟双楫》(1902)是借古开新的书学名著,影响巨大,首篇就把《说文叙》讲战国文字的“言语异声、文字异形”,用于中西文字的比较。【9】王岑伯《书学史》(1919)是中国书法史的专著,传统的学问“书学”转换为书法、书法艺术,为书学的术语“形体”永驻文字学而拆除了障碍。【10】金柤同《中国汉字形体的演变》(1939)是用汉字的“形体”取代了“字体”。没有关于“形体”的明确界定,只是使用字体类型的具体术语,如“甲骨文”、“古籀文”、“小篆”、“隶书”、“楷书”等,并追溯文字的起源,基本倾向就是偏重字形。【11】林柷敔翻译〔英〕葛劳德《比较文字学概论》出版(1940),初步确立我们的文字学理论必须有普通文字学的理念和比较文字的内容。【12】

唐兰《中国文字学》(1949)旨意是建立汉字的“文字学”学科体系,鲜明提出:

(1)文字学本来就是字形学,不应该包括训诂和音韵。一个字的音和义虽然和字形有关系,但在本质上,它们是属于语言的。

(2)中国文字果真能摒弃了行用了几千年的形声字而变成直捷了当的拼音文字吗?一个民族的文字,应当与它的语言相适应。拼音文字……不适于我们的语言。

这种学科建设的知性思维是非常严密的,语言学管音义,文字学管字形。该书在“批判六书说”以后提出“三书说”:“象形、象意、形声,叫作三书,足以范围一切中国文字,不归于形,必归于意,不归于意,必归于声。形意声是文字的三方面,我们用三书来分类,就不容许再有混淆不清的地方。【13】“三书说”的逻辑也是非常严密的,不过与前文主张文字学只是研究字形自相抵牾。

这种“形象声”的“三书”理论,是算语言学呢,还是算文字学?这又是陷入“字词矛盾”的悖论。这部名著对我们文字学理论的发展,贡献良多,正是逻辑严密才把这个悖论尤凸显出来,一目了然。语言学问题,这里不讨论,只是想说明,这种学科建设的抽象化是必须的,但是,仅用知性思维去评判《说文》,最终只会走向“完全的抽象化”。看不到许慎创立的“字体”概念、《说文》的体例是“上篆下隶”,只会形成了“字”与“字体”、“形体”无法对接的悖论。如果从甲骨文到现代的楷书简体,都无关音义,汉字的音义到哪里去了呢?

蒋善国《中国汉字形体学》(1959)是在没有书学的社会背景中创作的,好像一部汉字书法史。【14】启功《古代字体论稿》(1964)更是从书法的视角切入,更像字体文化的书法史。【15】这两部专著,可谓是传承了古代书学,功用却在文字学,确立了“字体”就是“形体”,再加上书法风格之“体”。

这是在现代“语言文字学”中的总体框架内,文字学理论研究从抽象化到完全抽象化的主要走向。我们没有对相关著述作整体的评述,只是作为梳理粗线条的关节点。客观的说,我们文字学理论的学术研究确实已经取得了丰硕的成果,还要进一步提升学术水准,怎么办?只有把《说文》的“字体”请回来,摆正《隶书体》“形体”的位置。

四、重建“字体”与“形体”

《说文叙》第一段中说:

仓颉之初作书,盖依类象形,故谓之文。其后形声相益,即谓之字。文者,物象之本;字者,言孳乳而浸多也。著于竹帛谓之书。书者,如也。以迄五帝三王之世,改易殊体。封于泰山者七十有二代,靡有同焉。【16】

这是许慎文字学理论的核心,企望贯通两千年,其中有四个关键词:“书”、“文”、“字”、“体”,相互关联。

“书”有四层意思:(1)仓颉初创,书写“文”;(2)书写“文”与“字”。(3)“书”是“箸于竹帛”,指“文”与“字”的物质载体,书面语可以传续;(4)致使“书体”,“字体”演变,从初创文字到秦始皇已有“七十二代”。

“文”有四层意思:(1)“文”是“治”,取代“结绳为治”,这是承前句;(2)“文”是“取类”,即“近取诸身,远取诸物”,也是承前句;(3)“文”是“象形”;(4)“文”是“字”之祖。

“字”有四层意思:(1)“字”是“文”的子孙,继宗兴旺,绵延不绝;(2)“字”的产生是“形声相益”,是言语(口语)之“声”与“书”的互动;(3)“文”、“字”因物质载体而成为书面语;(4)主要是指形声字,其声符记录语言之声,其形符本源于象形。

“体”有四层意思:(1)与“书”互证而成为“书体”:(2) 与“文”、“字”互证而成为“字体”(段注称为“文字之体”),“字体”是“书体”的规范化。(3)“七十二代”的“字体”演变是“文”与“字”的祖孙传续关系。(4)“字体”及其演变,思维方法根源人之身体、形体。

这是依据这一段原文去探究许慎的本意,已有专文详述,这里仅提示三点:

首先,“文字”一词首见于秦始皇二十六年诏令“书同文字”,【17】意思是指统一使用规范化的小篆字体,于是李斯等编纂小篆《仓颉篇》(秦三仓),南朝齐刘勰《文心雕龙》称为“一字体”。【18】我们现在都说是“统一文字”,这是通俗的说法,其实文字是谁也无法统一的。

其次,秦汉《尉律》规定考核吏员的“八体”【19】,即大篆,小篆,刻符,虫书,摹印,署书 、殳书、隶书,是指书体,字体有大篆、小篆、隶书三体,实际上通用的是小篆、隶书,社会更通行的是隶书。这与“一字体”并不矛盾,小篆是“八体”中起规范作用的字体,同时也规范了隶书,所以有隶书《仓颉篇》(汉三仓),出土的汉简《仓颉篇》的诸多残本可以为证。《说文》9353字的“上篆下隶”是应势而为,规范小篆而对应规范隶书。

第三,因为“说文解字”理论,不可用“文体”,也不可用“字体”,只能用“体”来表示文字之“体”的意思,段注敏锐,说明了这一点。我们习惯于知性思维,不见“字体”这两个字并置就不算术语。没有“字体”概念,《说文》是写不出来的。许慎的文字之“体”,经过了蔡邕“字体”的转换,就产生了成公绥的“形体”。

《说文叙》说:“盖文字者,经艺之本,王政之始,前人可以垂后,今人可以识古。” 这是说《说文》的要旨:箸于竹帛这种物质载体的文字是经艺典籍,与言语相对就是指“书面语”。小篆字体是“前人垂后”与“今人识古”的桥梁。

现代关于《说文》形声字的多种统计,大概在85﹪上下,近8000个,这是规范小篆字体的重点,怎么规范?段注有一个说法,就是探究字之“本形、本义”,意思是从小篆的“形声相益”追溯初文的“依类象形”,这是对《说文》思维方法的准确诠释。

这里仅举一例。笔者已作考证,《说文》原本是“?”字,会意兼形声字。上篆下隶都是“?”,“豐”是声符,是“?”的本字,甲骨文、金文、楚简都是“豐”字。这“?”附录古文“礼”,可以贯通上下三千六百年,从甲骨文“豐”到现在的简化字“礼”。上篆下隶的“?”字,就是为了矫正社会通行的隶书“禮”字的。很遗憾,《说文》二徐本讹形为“禮”字,“豊”成为“禮”的本字,但甲骨文、金文、楚简极少见“豊”字。现在“禮”成为简化字“礼”的繁体字,“豐”成为简化字“丰”的繁体字(其实是用引申义),古今文字的传续就断裂了。这就是用《说文》的文字学思维方法研究的初步成果。【20】当然,许慎没有见过殷周甲骨文、金文,《说文》的释字也有一些失误,这不妨碍其思维方法基本上是科学的、有成效的。

所以,“说文解字”是“六书”的理论与方法。“六书”是造字法还是结构法?争论不休。从“说文解字”看“六书”,既是造字法,又是结构法,或是说,从结构法到造字法。造字不可仅限于依类象形,形声相益也是造字,我们现在仍然用形声相益造字,如诸多化学元素的字。“六书”是规范小篆字体的,所以《说文叙》的下一段就是讲“六书”,主次层次的逻辑关系清晰。

现代文字学理论的首要,是文字的性质,必须进行中外文字比较,无需谈字体,许慎则是处理古今字体的问题,规范性小篆是首务,就是从秦朝的“书同文字”的“一字体”开始,即《说文叙》所谓“今叙篆文,合以古(文)、籀(文)”,再用“上篆下隶”贯通古今。可以设想一下,如果许慎不是编纂小篆字典,而去编纂隶书字典,或许更适应今文经学的政教需要,那么现在出土的甲骨文、金文、楚简谁都读不懂了。

许慎的文字学竟然有物质载体的意识,令人惊叹。因甲骨而有“甲骨文”,因青铜器而有“金文”,因石鼓而有“石鼓文”,因简帛而有“简帛隶书”;没有物质载体,哪有书法作品。这中华文明的文字观:从物质载体到字体,从字体到典籍,从字体、典籍再到“小篆(隶书)字典”。现代文字学思维,有了全球的视野,这是巨大的历史进步。“文字”包括中文西文,不知不觉就把汉语的“文字”与“字体”分割了,只说“统一文字”,不提“一字体”。其实,“字体”在普通文字学中也是不可或缺的。

总之,我们的文字学研究必须适应时代的要求,要有文化自信,提升文字学理论研究的学术水准。仅就汉语文字学的学理而言,必须坚持两条:一是保持同一性,要自圆其说,二是经受住检验,联系实际。把《说文》规范形音义的“字体”与《隶书体》的“形体”结合起来,用于文字学理论,就可以在知性思维上解决“字”与“字体”、“形体”不可对接、“文字”、“形体”与一个个的字无法联系的悖论。

道理很简单,我们说“骑马”,实际上是骑黑马、白马、棕马、花色马。语言简练,语境相同,大家都懂。同理,我们说“写字”,实际上是写篆书、隶书、楷书、行书、草书之字。完全抽象化的“马”不能骑,完全抽象化的“字”是看不见的,所以“文字”与“字体”、“形体”不可分割,是在物质载体上不可分割。文字学理论无论如何构建,都不可违逆用字常理。笔者先在书法审美中提出了这个问题,其实汉字的“文字”与“字体”不可分割,对于文字学和书法学都是至关重要的。

热门文章推荐

注释:

(1)沙宪元《文字学术语规范研究》,合肥:安徽大学出版社2008年版,第264—266页。

(2)张天弓《“字体”、“书体”考释——〈说文解字〉与〈书体书势〉的比较研究》,载《书法研究》2019年第03期;张天弓《“字体”、“书体”概念考释》,载《书法报》2019年5月22日。

(3)王利器《颜氏家训集解》,北京:中华书局,1993年版,第509-510页。

(4)〔西晋〕成公绥《隶书体》,《历代书法论文选》,上海:上海书画出版社,1979年版,第9—10页。

(6)〔清〕毕沅《释名疏证》卷二“释形体第八”,清乾隆五十四年毕氏灵岩山馆刻本。

(7)〔清〕马建忠“文通序”、“后序”,吕叔湘、王海棻《马氏文通读本》,《吕叔湘全集》第十卷,沈阳:辽宁教育出版社,2002年版,第3—8页。

(8)参见徐通锵《普通语言学教程》“序言”,北京:北京大学出版社,2001年版,第3页。

(9)康有为《广艺舟双楫》,《艺林名著丛刊》(第一种),北京市中国书店1983年影印本,第1—4页。

(10)王岑伯、祝嘉《书学史》(两种),上海:上海市出版社,2018年版。

(11)林柷敔译、〔英〕葛劳德著《比较文字学概论》(原名《字母的故事》,1909)商务印书馆,1940年版。

(12)金柤同《中国汉字形体的演变》,中国语文教育学会主办语文展览会会刊,1939年出版。

(13)唐兰《中国文字学》,上海:上海古籍出版社2001年版,第7、97、68页。

(14)蒋善国《汉字形体学》,北京:文字改革出版社,1959年版。

(15)启功《文字字体论稿》,北京:文物出版社,1964年版。

(16)〔清〕段玉裁《说文解字注》,上海:上海书店1982年影印经韵楼藏版,第754页。

(17)《说文解字注》,第758页;〔西汉〕司马迁《史记·秦始皇本纪》(标点本),北京:中华书局,1959年版,第239页。

(18)范文澜《文心雕龙注》,北京:人民文学出版社,1958年版,第626页。

(19)睡虎地秦墓竹简整理小组编《睡虎地秦墓竹简》,北京:

文物出版社,1990年版,第61—64页。

(20)张天弓《 “豐”、“?”考——以〈说文解字〉之“豐”、“?”为主线》,载《书法研究》2020年02期。

(此文载于《长江文艺评论》2020年01期)