魏广君 / 文

▼

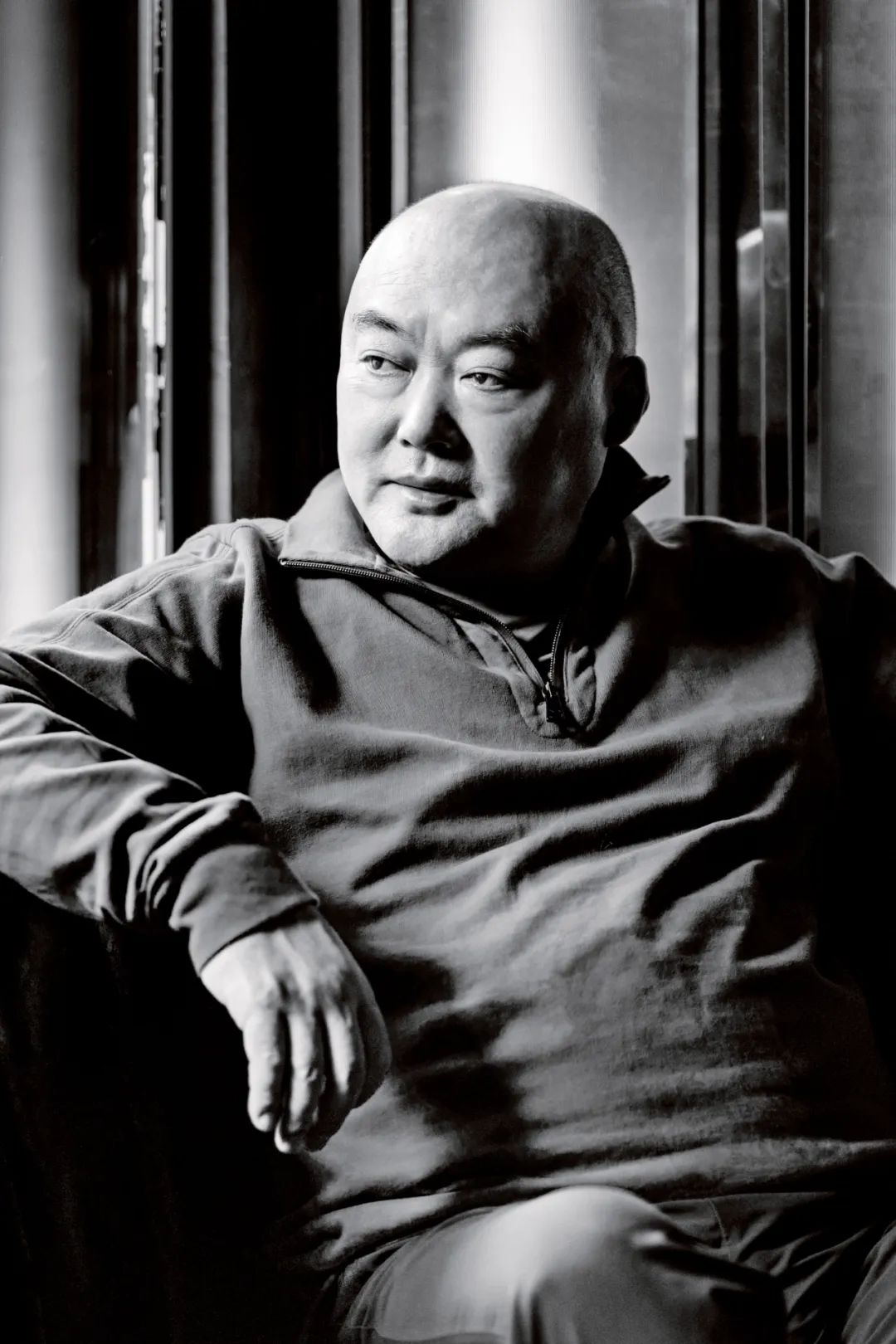

讨论洪厚甜的书法很难随性漫谈,这应是一个深刻的文化现象,应将之作一个学术化的课题加以研究。在我看来,任何赏评性的华文丽句虽勉强可锦上添花,但决计无法触及他敏感而深厚的艺术底蕴,更不可能探知他对当代书法发展的文化使命意义。

作为同时代人,我们虽不宜越过历史沉淀而将其过早地作时代使命一类的定位,但也不得不承认,他的艺术观念与这个时代的文化艺术语境之间,实在有着太多的犬牙交错式的互动和冲突,而且,这些互动和冲突几乎都触及到了中国艺术史和美学中的诸多关键问题。

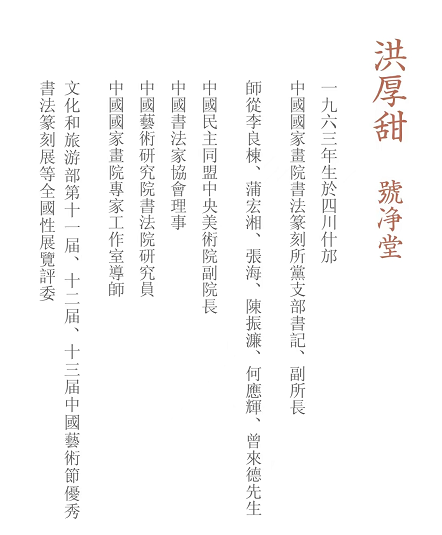

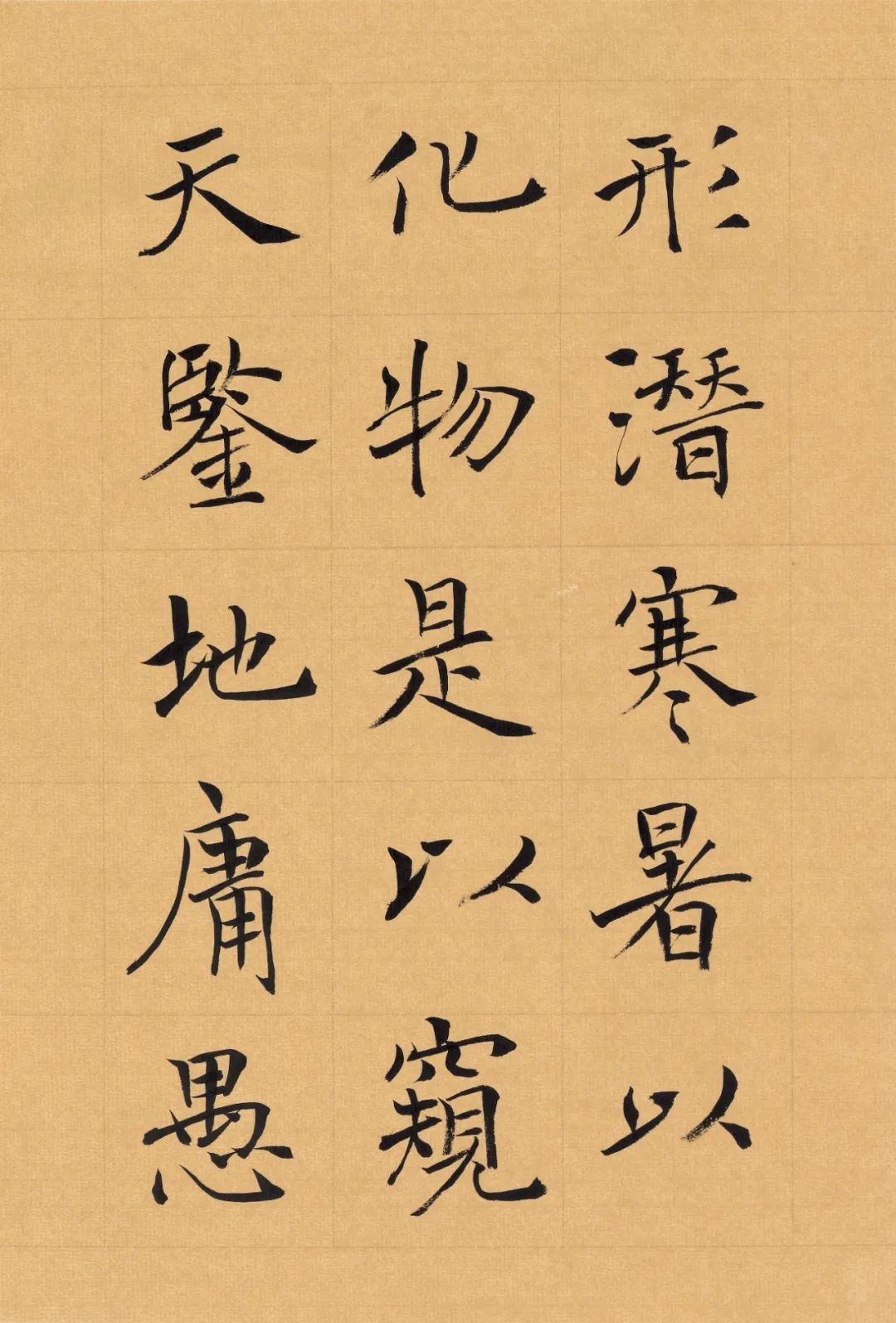

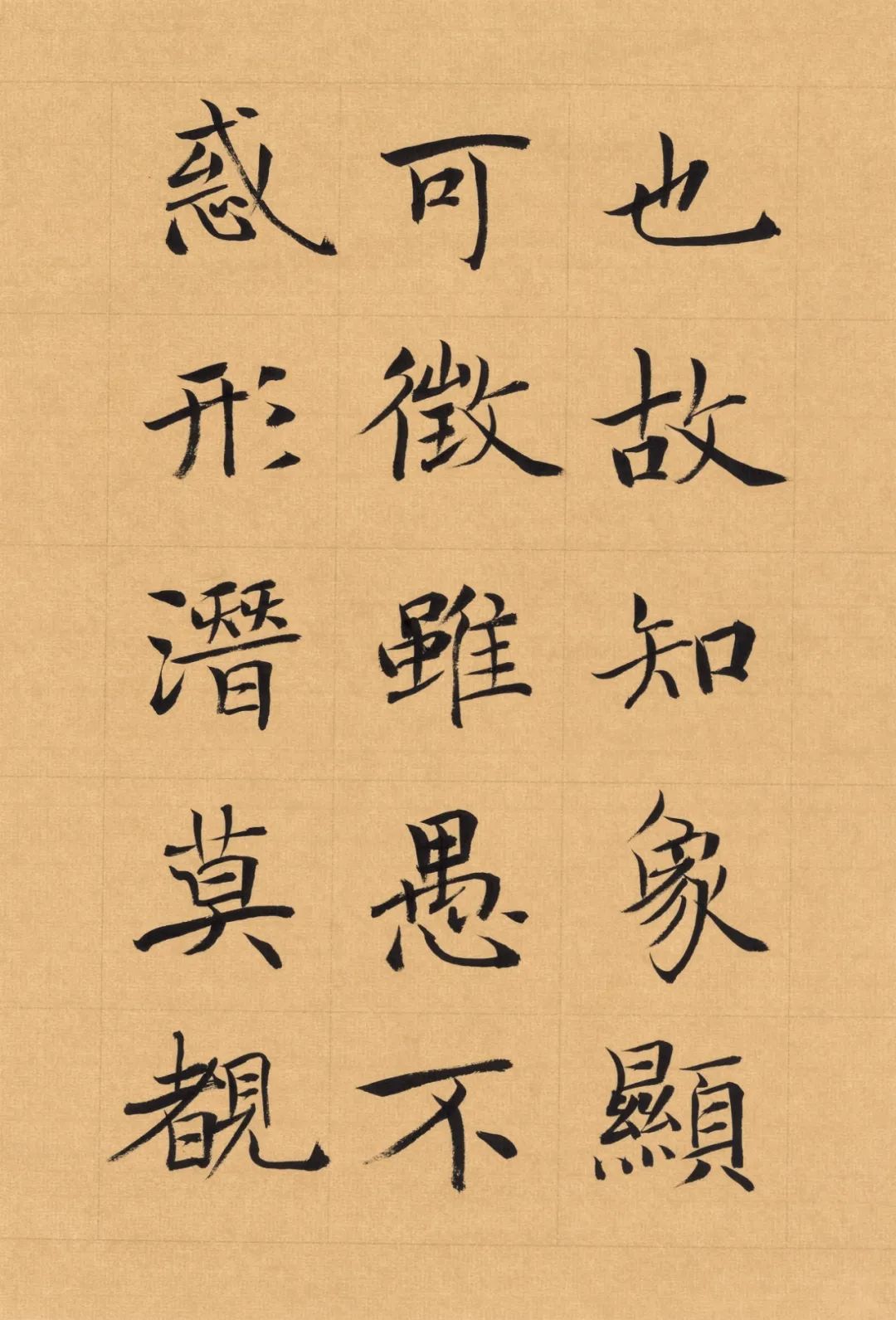

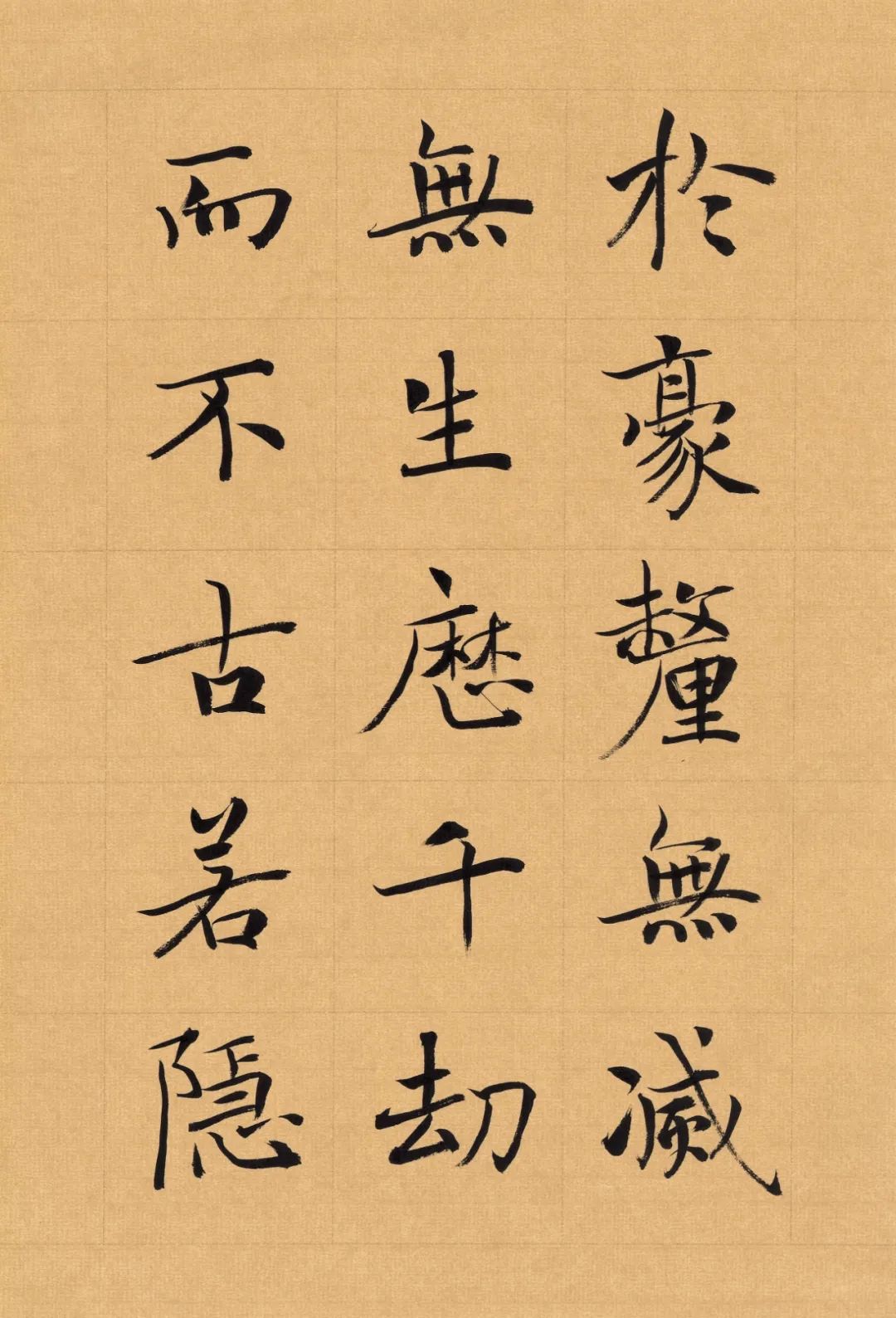

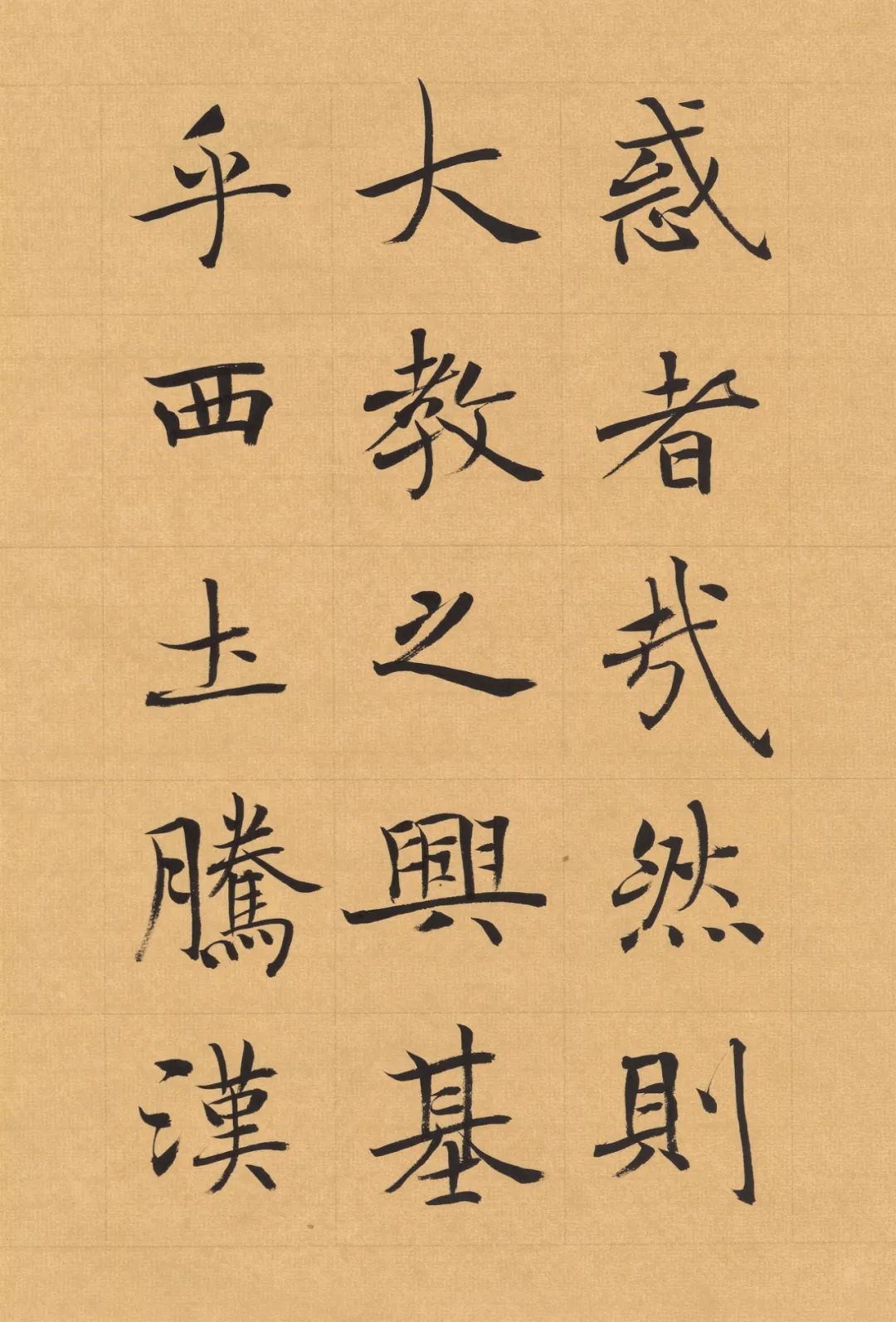

洪厚甜书(一)

例如,作为文本的书法艺术创作应当如何与当下具有多层次观看需求的艺术受众生成意义关联、并最终确立一个普遍性的价值标准?又如,植根于文字书写的书法艺术何以在当今时代被鲜明地划分为专业和业余——如果“专业”一词意味着更完善和更精准的书写技术表达,那么技术之上的审美体验和人文修养乃至天才式的艺术敏锐洞察力是否可以作业余和专业的二元划分?其间是否存在德里达等人一再驳斥的“中心主义暴力”倾向?

再如,作为一门生长了数千年之久的古老艺术,书法的纷繁历时性因素导致的多元审美体验和价值指向,是否真的可以在某一位书家笔下乃至某一件作品当中作共时性的呈现?共时性下提取而出的“线形”、“线质”是否可以与“用笔”、“笔法”等量齐观?书法结字布白中的“形”是否可以与导源于西方欧氏几何学而来的“型”这一概念混同不辨?

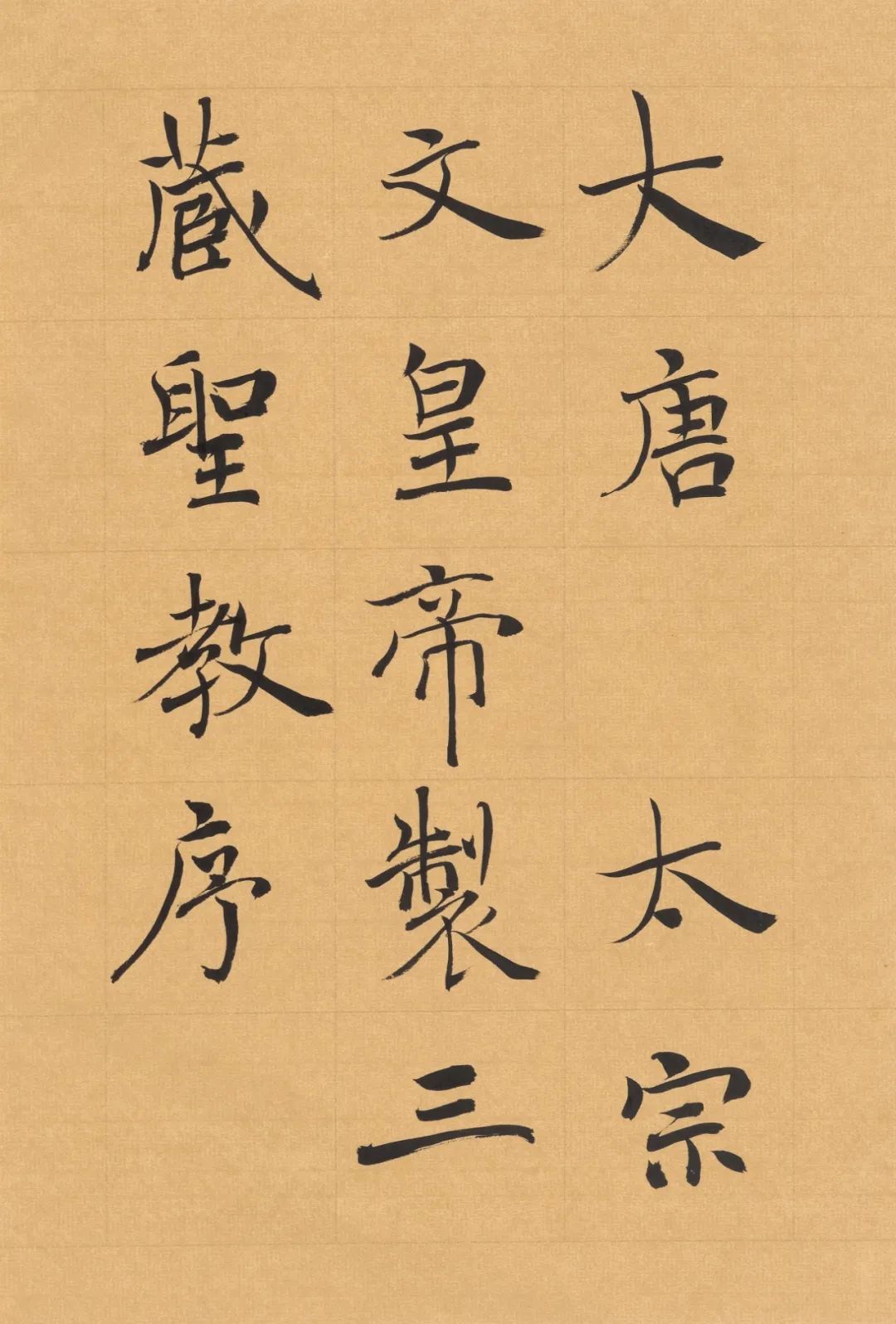

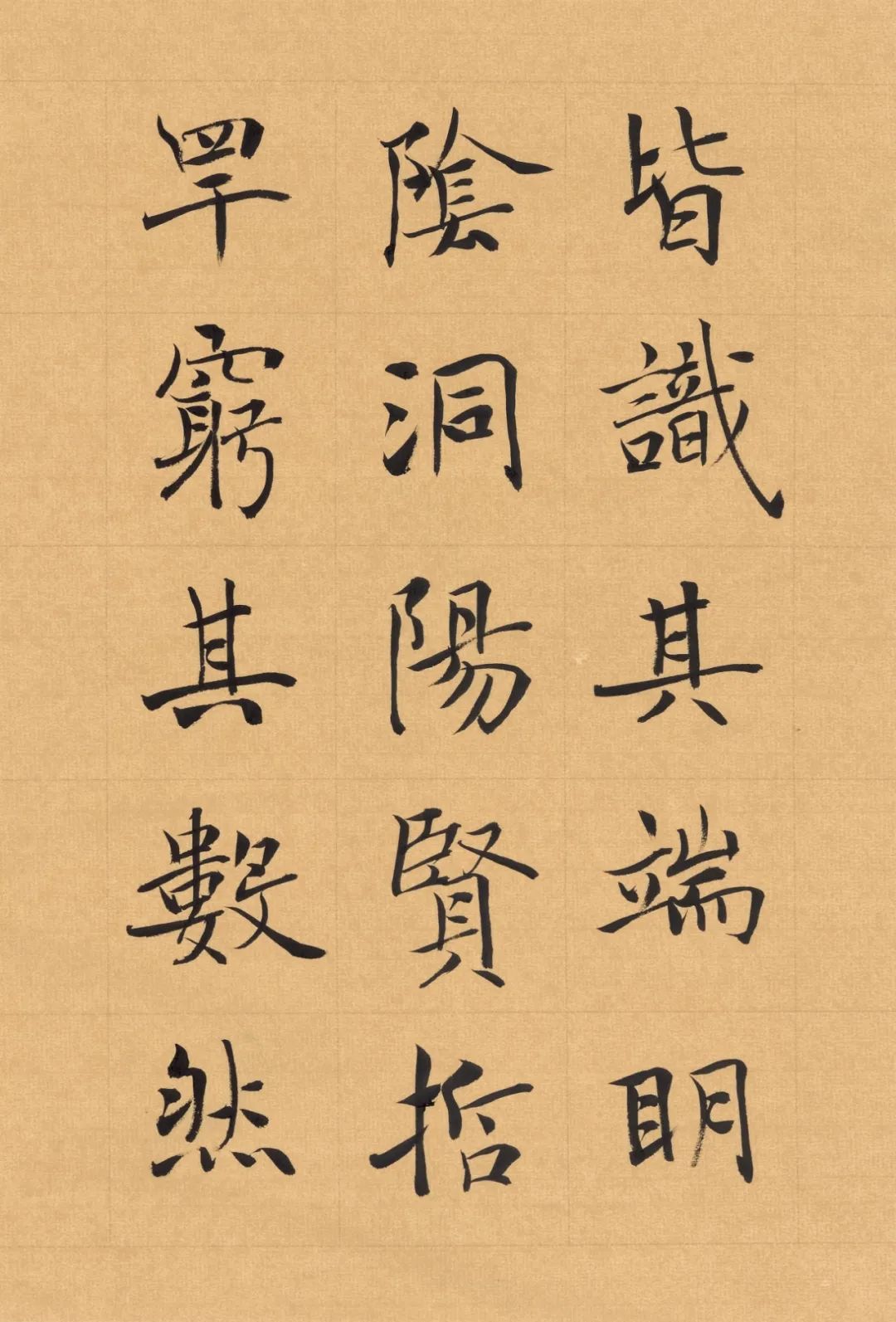

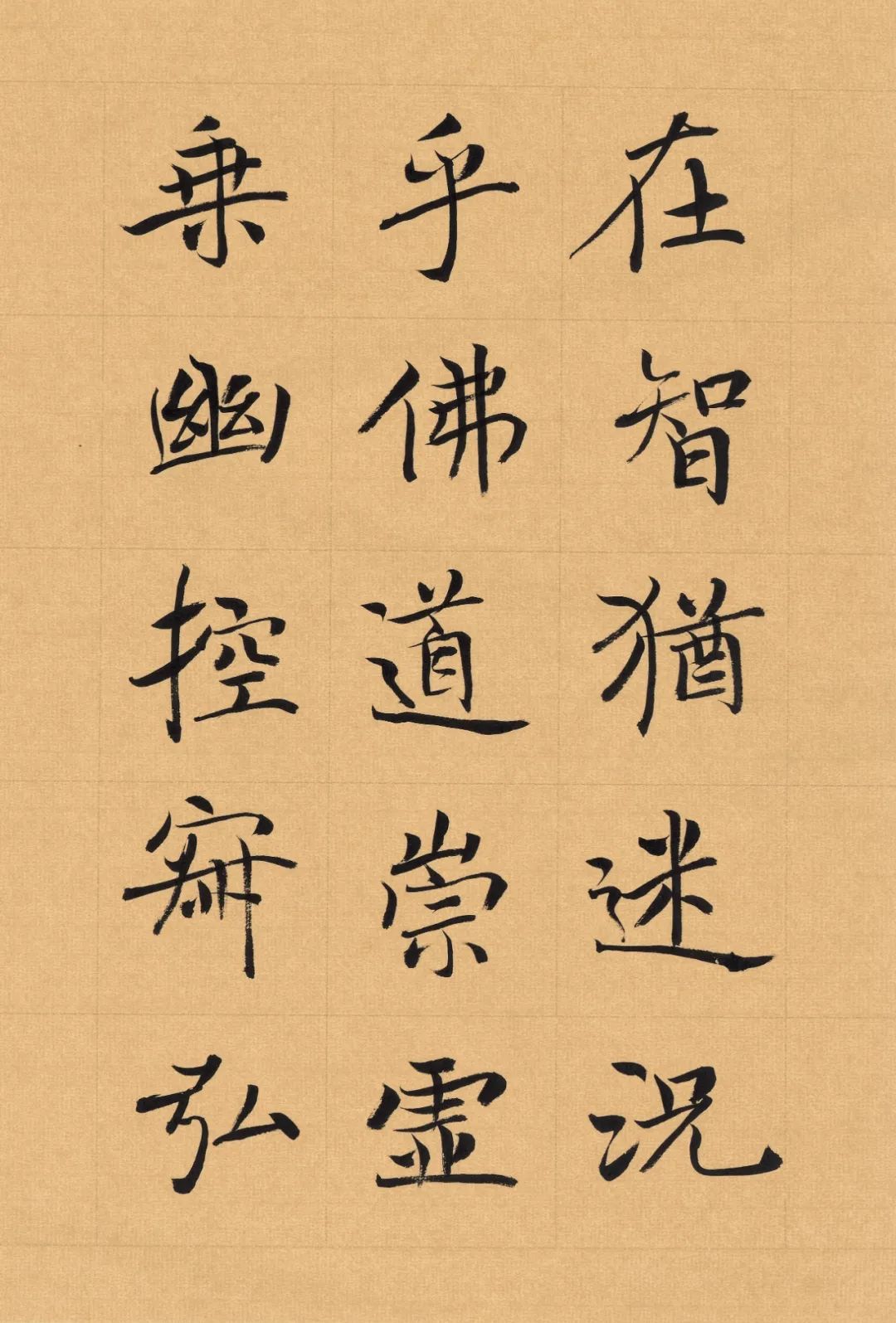

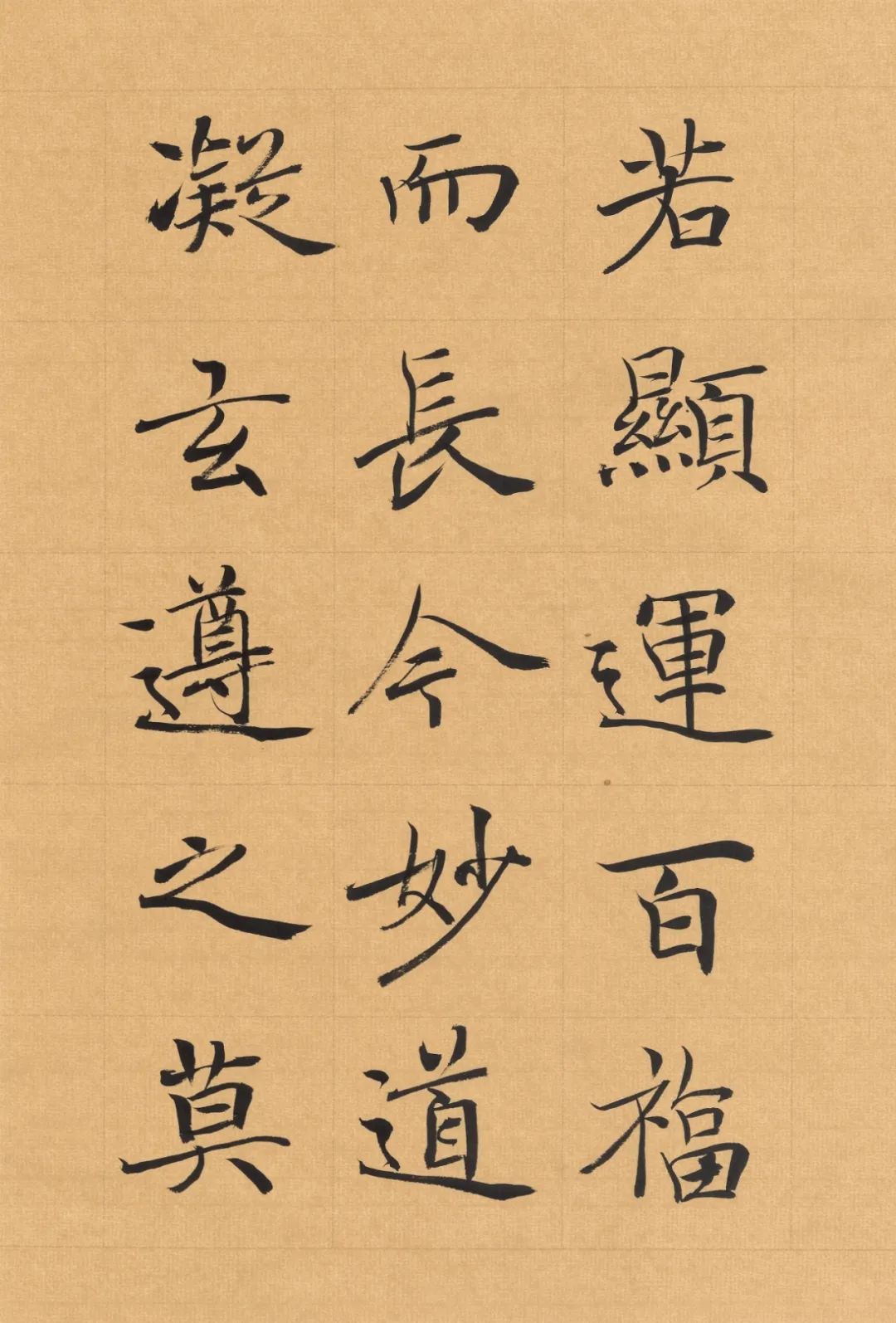

洪厚甜书(二)

仅是简单抛出以上三问,我想已足可博得熟悉洪氏书法的行家们会心一笑了。理由很简单,因为每一位执着于书法艺术的行家里手都面临同样的情境和问题,而洪厚甜则是拼杀在这三问中最典型者之一。

以本文微薄之篇幅,根本不可能对某位艺术家的艺术风格与艺术观念作出详细疏解,更何况洪厚甜是位既广博又深厚、既矛盾又圆融的书家。因此权已三问为纲,既略窥其创作旨趣,当然也顺带述及当下书法创作。

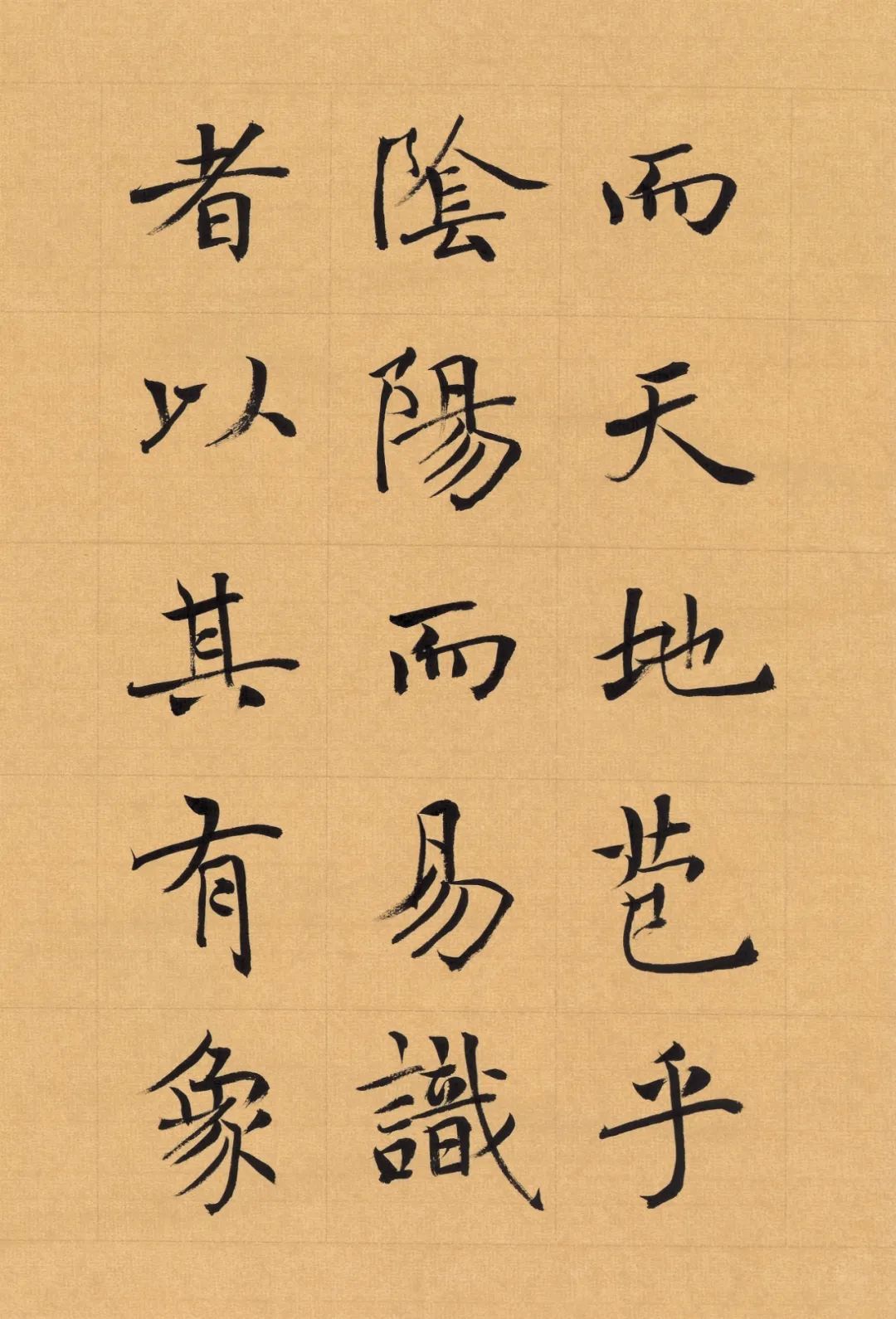

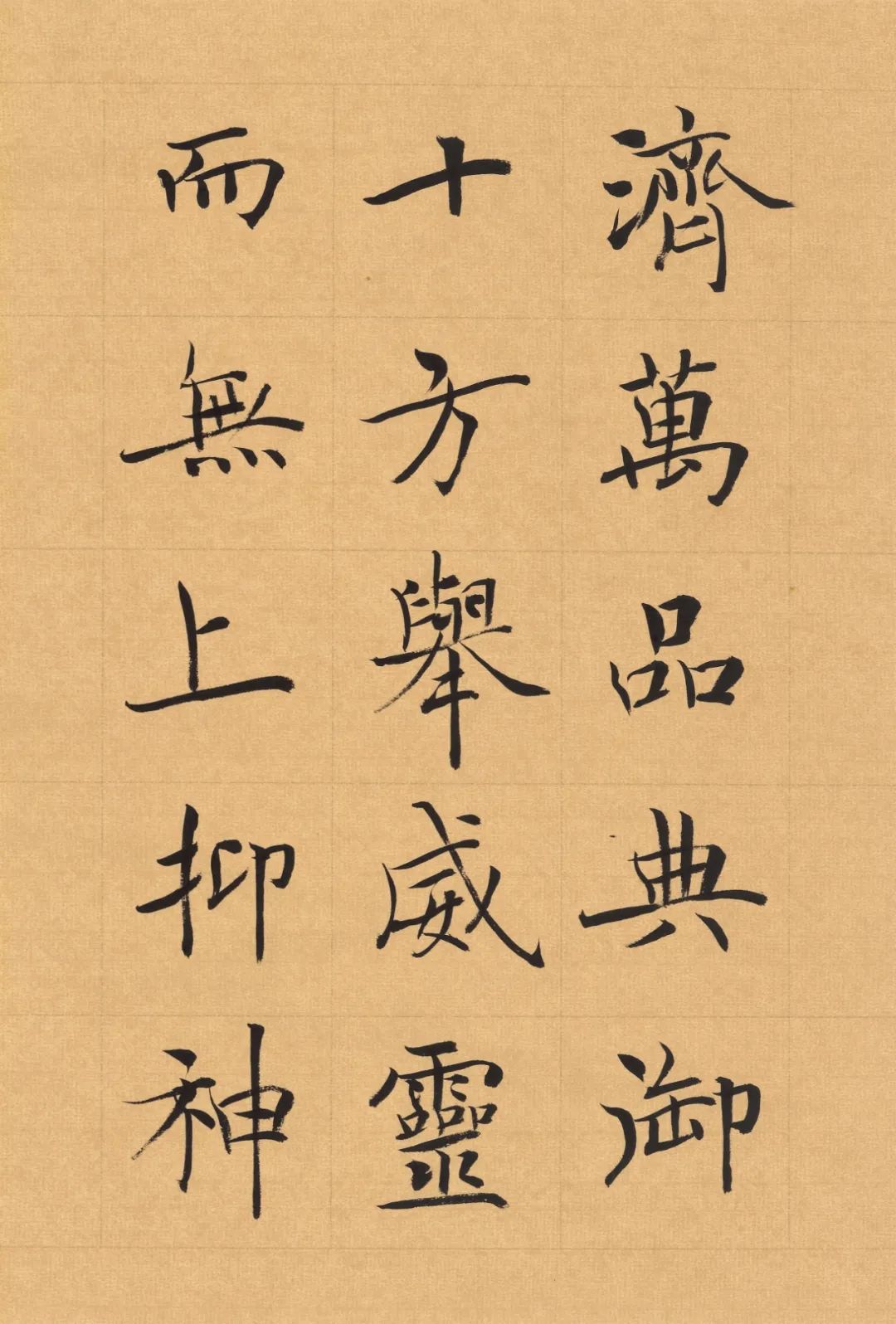

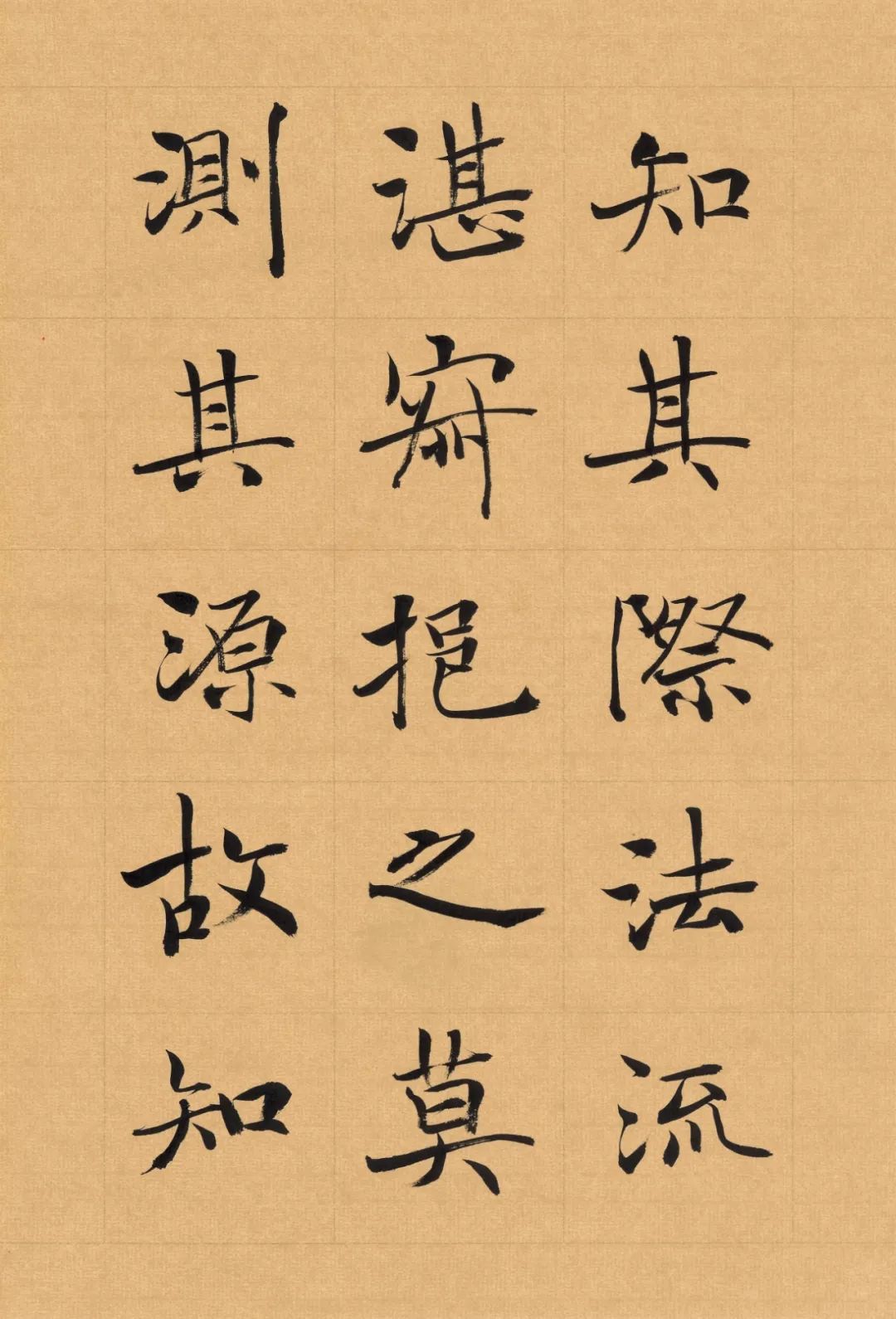

洪厚甜书(三)

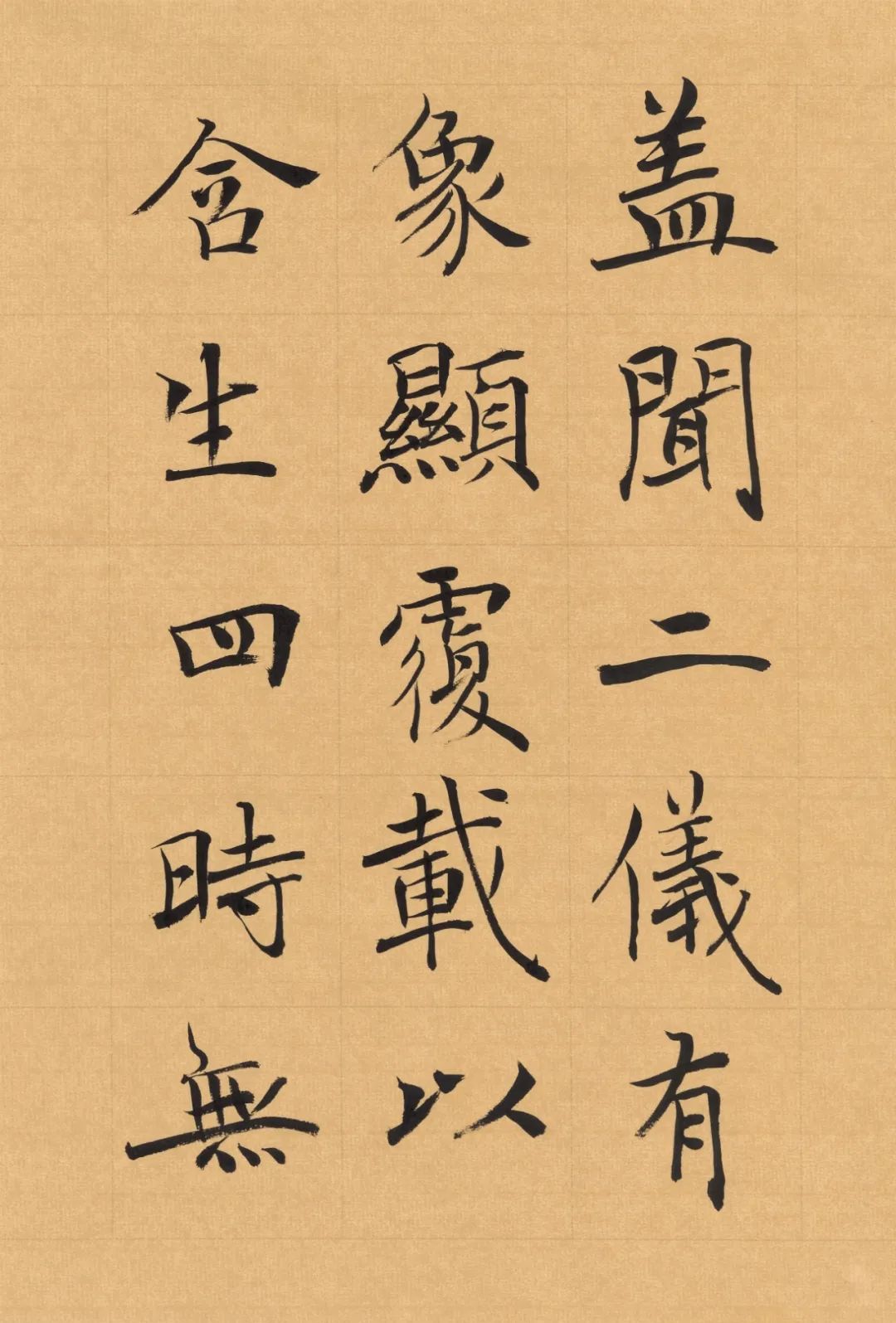

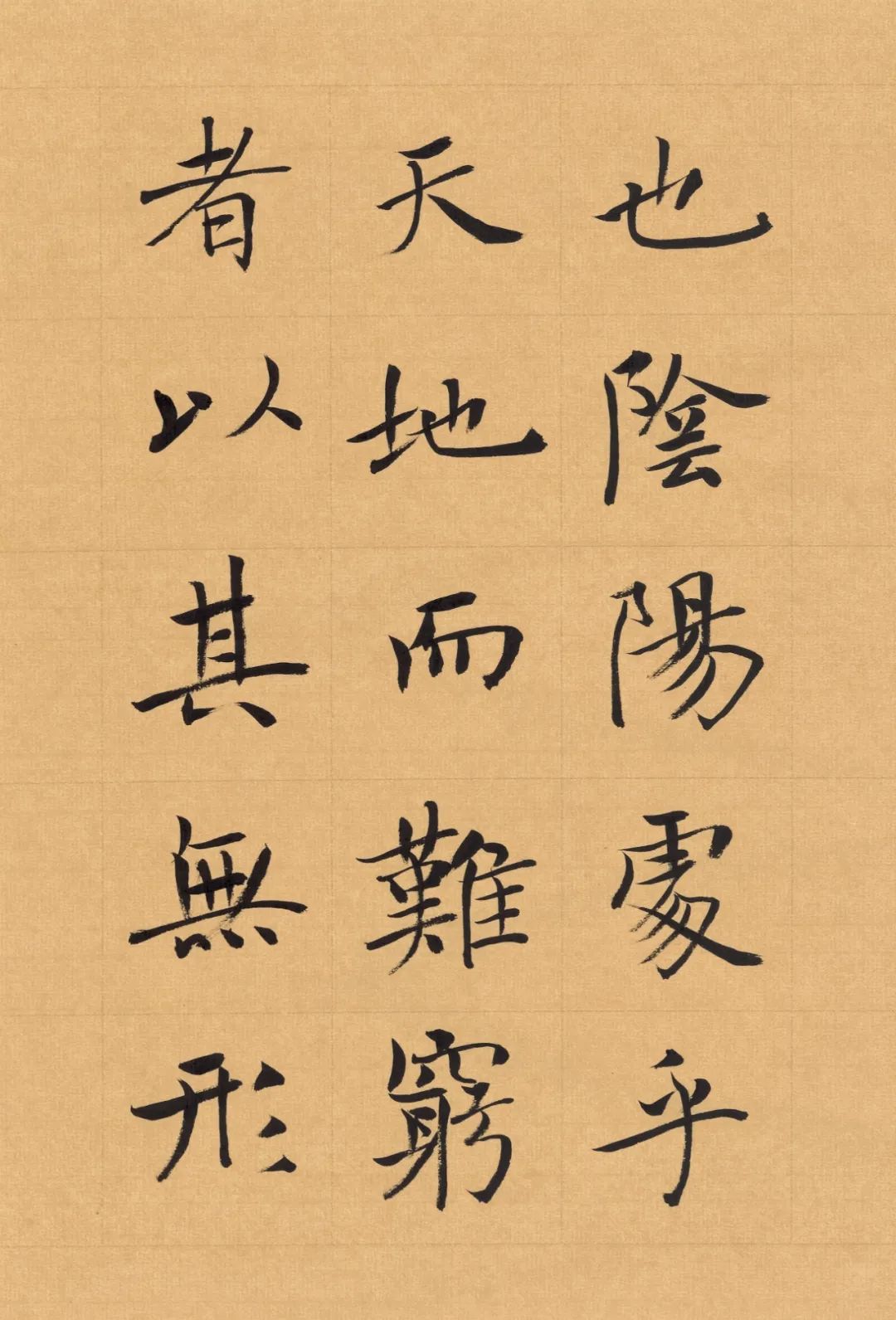

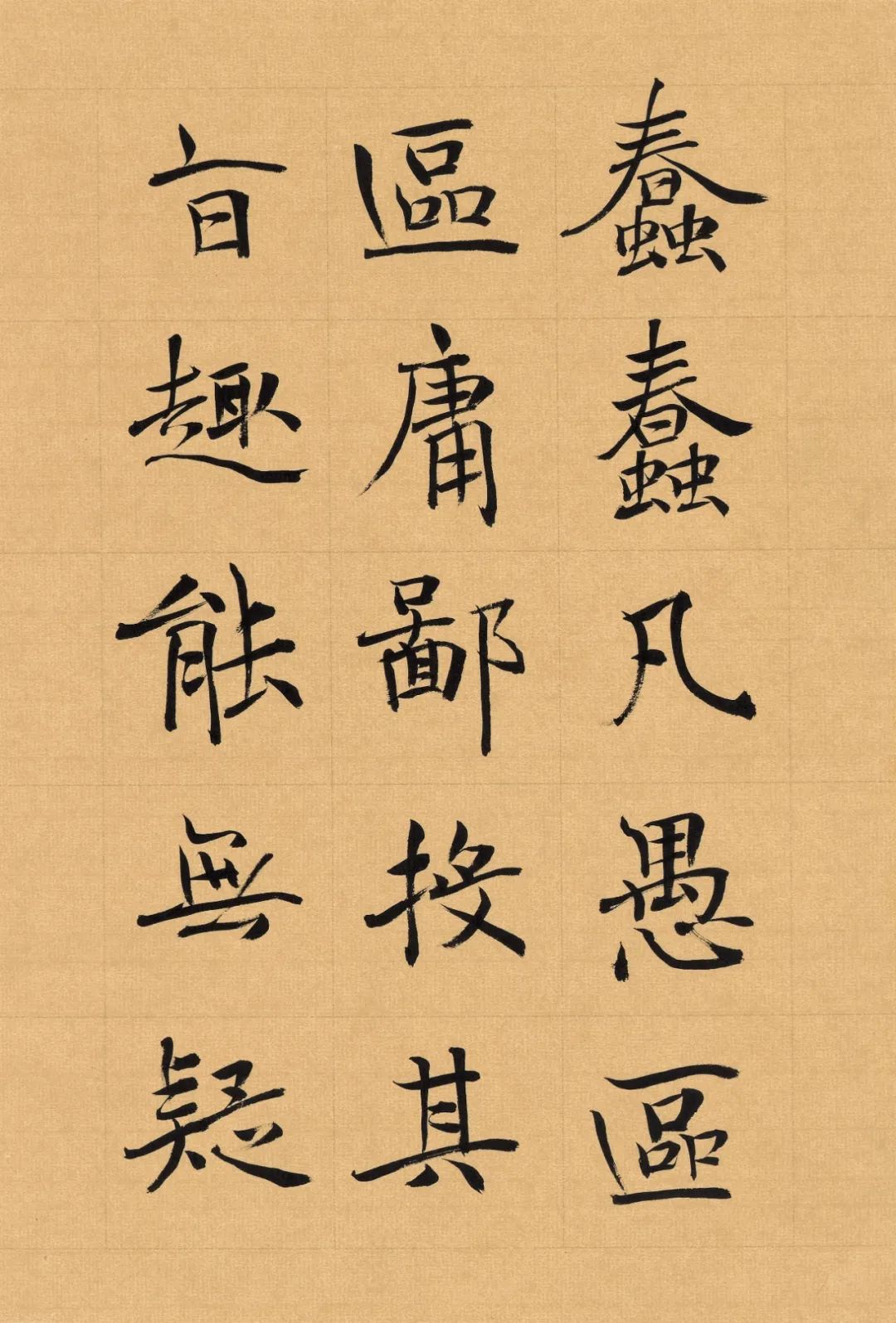

洪厚甜书(四)

先说第一问。在微信里搜“洪厚甜”一词,顺带跳出来的还有一个“丑书”。傅山早就说过“宁丑毋媚”,意即和妍媚相比,丑乃是更高一层的审美范畴。早在先秦和古希腊圣贤们那里,对“美”的界定就颇感困难。

其后,令人恐惧的“崇高”、令人捧腹的“滑稽”、乃至令人无措的“荒诞”、更无论后现代消费社会中是非难断的“堪鄙”等等,都一一成为美学研究的重要审美范畴。即便是在一千多年前的唐朝,审美也是极为多元的存在,司空图总结的“二十四诗品”即是一例;当代文化中,审美更是一个极具包容性的概念。

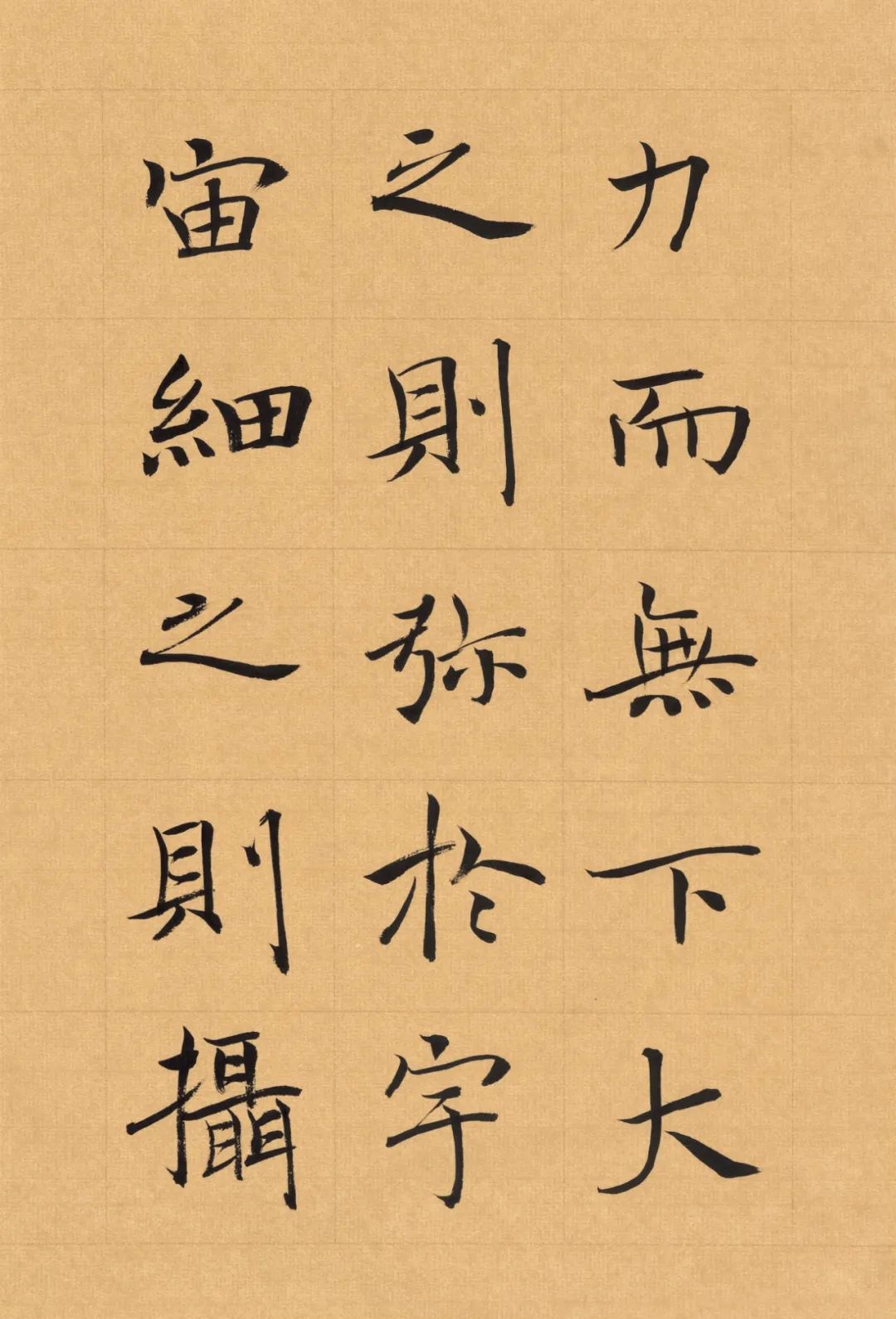

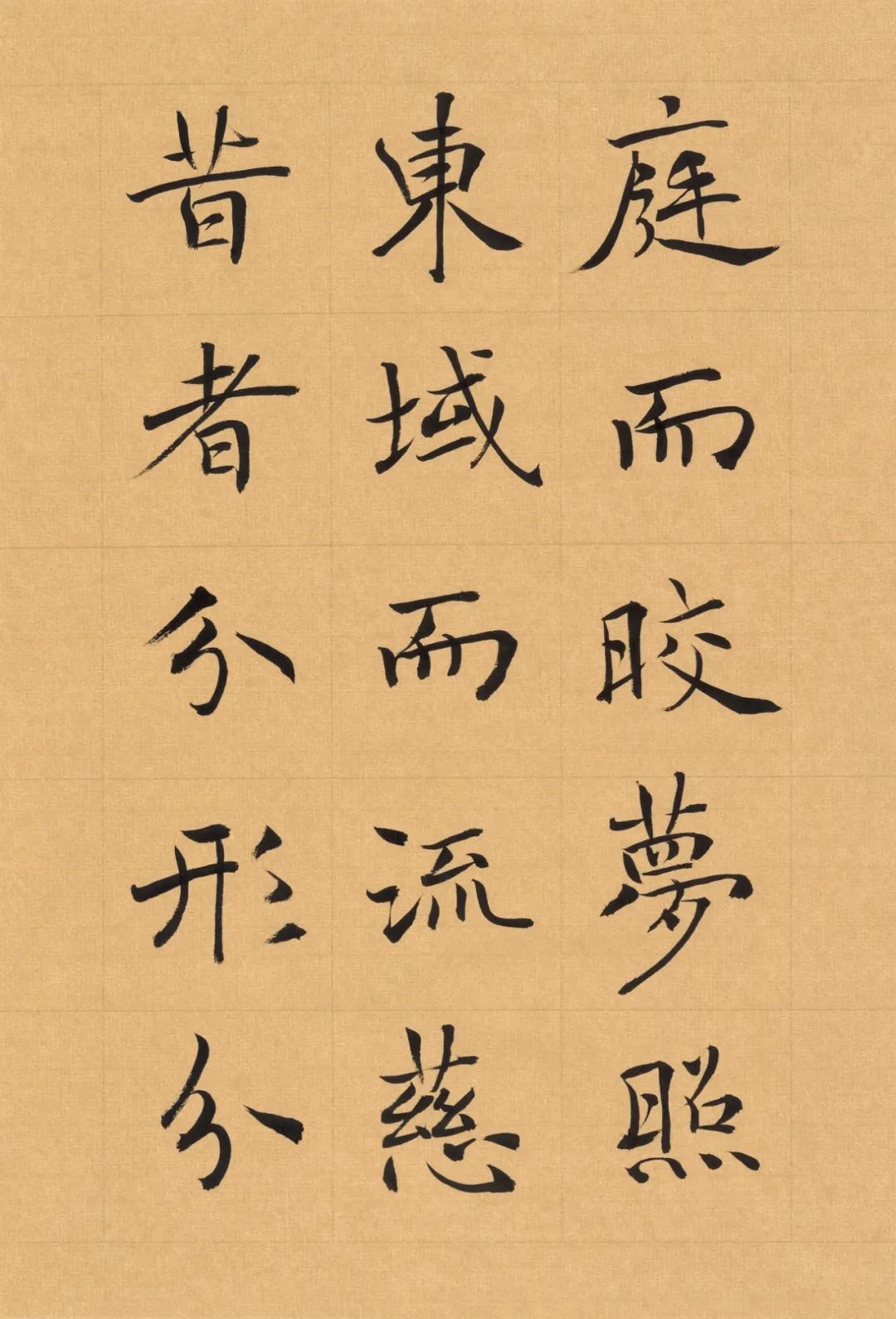

洪厚甜书(五)

多元化并非是对“美”本身的消解,而是一种对当世文化与生存体验作日益深刻的挖掘。对于大多数人而言很难否认艺术乃是一种为了追求美感的存在,但理应承认美的多元丰富性,至少要接纳中国传统文化中津津乐道的天然、雄浑、悲慨、疏野等重要范畴,而非局限于了无生机的稳定秩序和矫揉造作的粉饰雕琢之中。

洪厚甜书(六)

明了这一点,我们立刻就会理解洪厚甜的书风追求其实是深植于传统的,简单说,就是字如其名的“厚甜” 二字——从朴厚、古厚、深厚、峻厚、醇厚中传达甘甜的审美体验,厚是形式之美,甜则是一种愉悦的精神回馈。其点画的用笔用墨和纸张相触相亲,书家关照纸笔,纸笔同时回应书家,二者形成一种亲厚的互动接触,书家给予宣纸以点画,而纸笔则回报以令人着迷的律动体验。

细加分析,我们不难发现洪厚甜作书的“索取”意味更强,他近乎贪婪地借助各种手段向笔墨纸张索取那种天然律动的乐受,为了追求极致,他就必须上溯到文字最为天然的书体状态:篆籀。

洪厚甜书(七)

他在大篆和富有篆籀笔法的六朝刻石上倾注了大量心血,这种书体用笔最近天然。蔡邕论书言“纵横有可象者,方得谓之书” ,其所谓“可象”,正是那种“若飞若动”、“若往若来”、“若水火”、“若云雾”的天然律动。

因此,无论是楷书还是行草,古厚深厚的天然律动是第一位的,由此派生出了很多鬼神莫测的笔墨效应,时而汪洋恣肆,时而疏野清奇,时而如绵裹铁,时而又如银锥划沙。这是得其气而生其势,生其势而成其姿,成其姿而泻其意,有此气、势、姿、意四者呈于一幅,观者惊也罢,骂也好,于我何有哉?正所谓:世人欲解神仙乐,先上昆仑第一峰。

洪厚甜书(八)

次说第二问。洪厚甜在教学时常提及“专业”一词,言下当然颇有不满“业余”水准的意思。关于这一概念,有古今二解。中国古代早已有从事“艺术”的专门家,有时也称之为“方技”,二十五史中有十五部都专列了“艺术方技传”。那些擅长星象占卜、神仙方术以及工艺和书画的入传者,总体地位似乎虽不算太高,但专业水准上则神乎其技,令人咋舌。

唐宋以后,本算作“杂艺术”门类的书法,地位被把持权柄的文人士大夫们拔得越来越高,很多书家都进了“文苑传”,政治地位算是升级了,而实际上书法的专业内涵也越来越丰满了。对比于精能的技法,书法中形而上的追求越来越凸显出来。换句话说,在唐宋以后,与文人画同一关棙的文化现象,其实还有文人书法。书法到了欧阳修、苏轼一班文人士大夫的眼中,日渐走向黑格尔所谓的“浪漫型艺术”——与所谓专门写手相区别的“士意”被文人话语冠以“业余”的称呼,形而上的“道”对形而下的“技”形成了一种话语上的压制,当然也为“技”注入了新鲜血液。正如清人刘熙载所总结的那样:“圣人作《易》,立象以尽意。意,先天,书之本也;象,后天,书之用也。”

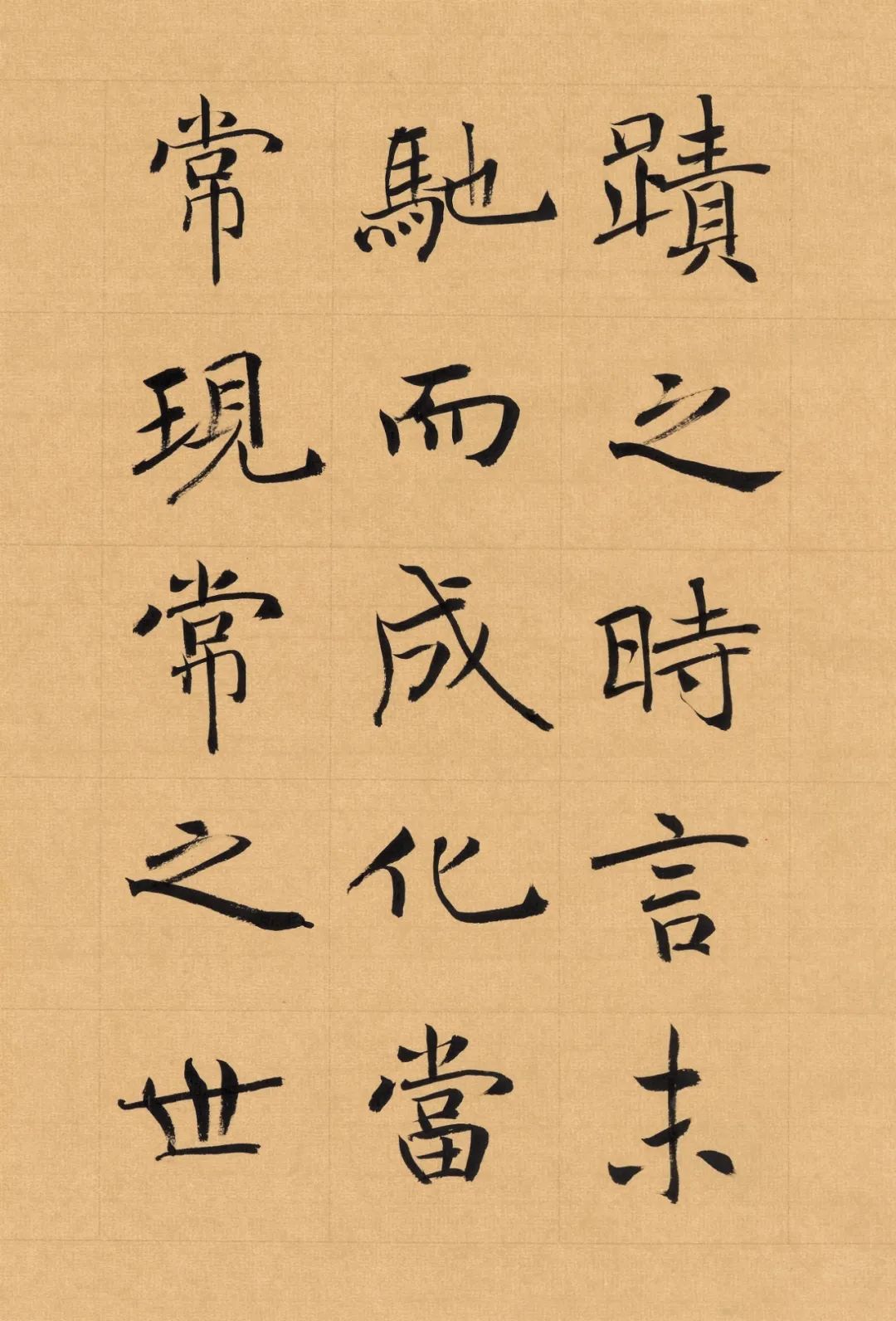

洪厚甜书(九)

到了文人书法占据品评主潮的时代,汉魏晋唐不绝如缕的“笔法神授”的故事逐渐褪去灵异的光辉,被更为务实的研学圣道、修炼心性所替代了,而成为一种“笔意自得”的形态,凡人皆可得而习之。

因此,书法史中“尙法”到“尙意”其实是一个文人意识充分自觉后文化思潮脱胎换骨的过程。而自清末洋务运动引进西学之后,各种公学、私学都渐以西学为尙,“专业”一词也就成了西方学科划分制度的内在标准。仅就“美术”而言,绘画、雕刻、图案工艺等都在粗泛形态上可与西方学科大致对应,书法的处境却是有些尴尬,勉强只能在视觉类型层面划入到 “大美术”的学科范畴当中。

洪厚甜书(十)

不管借鉴了多少西方美术的所谓现代后现代艺术观念,但书法实际的学科内涵仍旧以传统碑帖的临摹与理解为主——书法只是披着西方专业学科外衣的传统艺术门类。可见,对于书法艺术来说,所谓“专业”一词的内涵,乃是一个筑基于整个中国书法史文脉的体系性把握标准,“法”固然是“专业的”,而“意”的真正面貌,非但不是优越感满满的古代文人所谓的“业余”,反而更使书法具备一种充盈厚重的“专业”属性。

洪厚甜书(十一)

洪厚甜从事书法教学正是建立在篆隶、魏碑、唐楷、行草以及各个流派书家作品通盘研究的基础上作体系性的书法学科把握。因此,其所谓的“专业”乃是一种学科意义上的概念,包含了书法史形态的诸“法”研学与审美观念史的诸“意”探究,并且总是以“意”贯“法”,以“法”显“意”,为书法的体用、源流的体系性建设作出了符合当代学科标准的有益尝试和重大贡献。

因此,字面意义上所谓的“专业”与“业余”的划分,是权语而非实语,是圆融而非对立。在此基础上,他运用独立的眼光审视书体进化与书风演变的内在统一性规律,又充分继承和发扬了中国传统艺术创作思维特质进行书法创作表现。证道之途有理入,有行入,而兼之者才得大自在。洪氏在理法与创作上体用相成,性相互显,自然也就消解了诸般分别知见,使其书法艺术呈现一种初见使人畏,愈玩而愈有味的妙境,此即洪氏所谓的“专业”。

洪厚甜书(十二)

再说第三问。中国文字被称为“方块字”,这凸显了楷书这一书体对于汉字的重大意义。洪厚甜对楷书最为注重,这当然不是缘于他擅长楷书并以楷书成名——这是果而不是因。

真正的原因在于,他是从书体进化和书风演变的双重角度加以深入研究:楷书是建立在篆隶线质的基础上,以及行草书的笔势贯通前提下的一种状态存在,即楷书包含了篆隶之“质”和行草之“势”。他决不会认为楷书是什么圣贤突发奇想而推行的文字书写规范,而认为楷书应是汉字合规律合历史的必然发展结果。这一识见与文字学大家裘锡圭先生的论断不谋而合,裘氏在《文字学概要》中曾明言:“我们简直可以把早期的楷书看作早期行书的一个分支。”

洪厚甜书(十三)

我们知道,在书体发生隶变这一关键期,出于快速便捷书写的章草字体也同时流行起来。无论汉隶还是章草都接续了篆书。一方面,古老的篆籀虽有书写上的繁琐性,但礼制的强大文化惯性使得篆书成为典则;而另一方面,社会发展导致的对便捷实用性书体的迫切需求,又使得当时流行的八分汉隶必须增加书写速度。

在此文化与功利的双重作用下,既有篆隶的典雅之质,又得章草便捷之势的新书体必然要应运而生。在历史上,人们一时间甚至都无法为这种既隶又草的新书体确切命名,正是出于这种新书体的高度复合特质。从这一角度来看,洪厚甜对楷书的定义无疑是以书法家的艺术直觉力切合了文字学家的学术洞察力。

洪厚甜书(十四)

然而,对于楷书这一新体来说,视觉形态上毕竟有了全新的改变,传统篆隶中“引”的单纯笔法被快速笔势牵带出的丰富“点画”所替代了。也正是这个原因导致了六朝书家对“永字八法”的热烈讨论。为了正本清源阐述篆隶章草对楷书书体的生成作用,洪厚甜论书颇为大胆地选择了一个非常西方化的美术概念:线条——以及由之派生出的线形和线质等概念。

从源头讲,作为几何学术语的“线”与中国书法的“笔”二者在文化思维层面和实际运用上皆有着本质的差异;洪氏早年在中国美院接受了书法视觉形态剖析的相关训练也对其论书术语形成了一定影响。但这并不妨碍他在创作中对传统笔法的有效运用。

洪厚甜书(十五)

庄子云:名者实之宾也。洪氏所谓的“线”,并非几何学意义上的抽象概念,而是实有其气、实有其势、实有其姿、实有其力、实有其意的“笔”。从学理上说,几何学意义上的点、线、面,因其根本的抽象性只能生成“型”;而元气论哲思下的用笔,却必然会呈现出造化天地的“形”。而且,此处的“形”实是包含了“象”的概念,成为一种贯通书家、作品、世界以及受众的复合形象。关于这一点,只要看一下他的实际作品便不难理解。

他写大篆,注重传达用笔的古奥奇崛气象,写汉隶,突出了排宕阔大的气势,写《好大王碑》,洋溢着天然自得的气韵,写褚遂良楷书,夸张出质朴凝重的气力。“线”和“型”这些概念,只在表述创作策略的方便上发挥其功能。

洪厚甜书(十六)

每一位书者必须清楚地认识到,线条的方圆、粗细、长短、轻重,型的大小、聚散、开合、主次等等主客二分思维下的技法形式,只不过是渡河之筏、得鱼之筌,决不可执相而求。诚然,洪厚甜具有极为丰富的创作经验和多重的表现手段,但这都是由性显相。

非要对所谓的“性”加以说明——这里我不想说得太玄——毋宁说是对中国传统思维和艺术观念的深刻理解。洪氏的杰出之处,正在于他从中华思想史层面高屋建瓴地把握书法。可以说,无论写哪一种书体或书风,他都在努力复现整部的书法史,都在试图呈现整个汉字文脉,都在不断回味中华历史中那份历久弥新的精神价值体验。

洪厚甜书(十七)

书虽小道,其旨为大。从美学层面观察洪厚甜书法艺术的意义,实际上早已超越书法本身,而触及了到艺术创作与接受、文化传承与创新以及东方与西方观念交融等诸多宏大命题。本文正是从这一主旨出发,以寥寥数语管窥洪厚甜的艺术。

2022年8月30日

于八大处