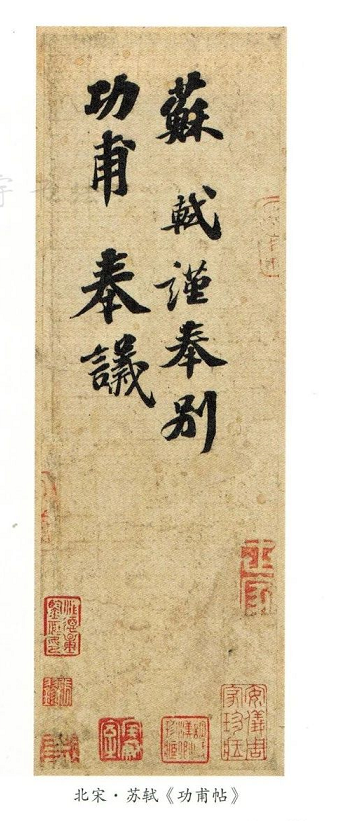

我们在判断一件作品的时候,第一看意境。不管它是什么,哪怕是敦煌残纸。所有笔墨语言都推敲完了以后再去追问它的内容层面。米带的诗能跟李白的比吗?但是把李白的诗抄完也比不上米带的两行字。苏东坡的《功甫帖》九个字就拍卖了几千万,这九个字有什么意义吗?也就是说书法第一是笔墨的价值,境界是第一的。一走进展厅就念内容的都是不懂的。要尊重书法的规律,还要避免去犯低级错误。我们讲《兰亭序》,脑子里不能只有《兰亭序》的文章,却没有《兰亭序》的书法。一定要“看得见”,好不好是比较出来的。创作的时候还是先看意境,看意境前先看章法。章法的处理是平庸的还是跌宕的?这个跌宕的有没有过度?是突然把门打开了,还是引人入胜,步步惊心?你让我在平常之中感受到一种波澜壮阔,你就是高手。什么是文?文就是曲,直白了就没有文化了。大师说话都不是直白的,一曲就有文气、有修饰了。

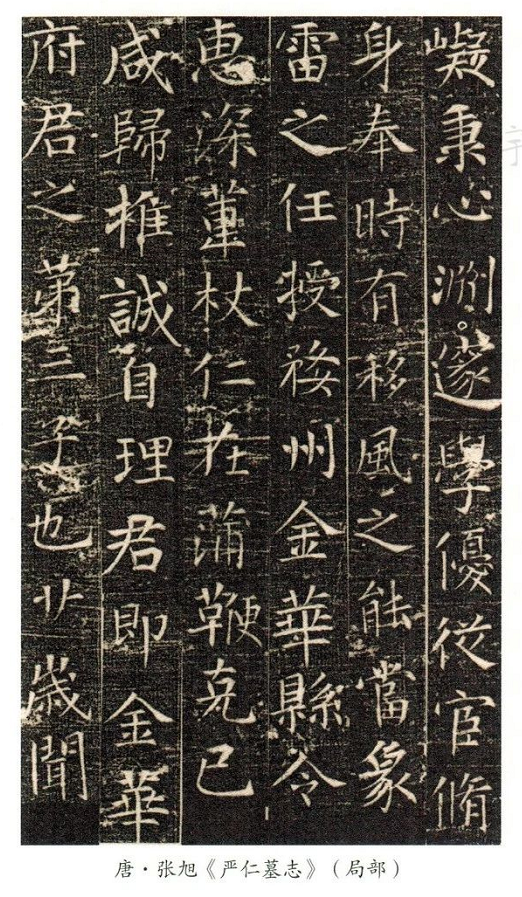

书法在技术的表达上、整个章法的设计上是非常讲究的,里面有内涵,有整体美的烘托。现在很多个性化的表达我们也不好去评价别人,但是要知道,这些人表现出来的有时候不是他的真面目。我们都知道张旭的狂草写得好,但是看看张旭的楷书《严仁墓志》,写得太好了。一般的楷书我们觉得是很美,张旭的楷书是觉得很高,大家区别这两个字,一个是“美”,一个是“高”。“美”是一眼就看得见的,一眼就看得透,也就是长得好看、摆得好看、修饰得好看,但“高”就是看不透。也就是感受的美不是他想表达的全部,这就是“高”。你有两块钱,我一眼就看透了,那还高什么呢?你看他没钱,最后一看是亿万富翁,张旭的楷书就是这样高。我看颜真卿的字就觉得很有感觉,颜真卿的面貌、动作一下就到位了。看张旭的楷书,甚至于一看过去心里感觉张旭也没那么厉害,写楷书也就那样,待一会儿再看觉得不对,怎么是另一种感觉?再看,感觉厉害,继续看,太厉害了,最后才能看出是大师。我看

《严仁墓志》就是这种过后方知的感觉。

现在一般的展览我老是觉得不过瘾,就是没有自己期待的东西出现。林散之的东西每一次看都会有把我往上一拽的感觉。很多人觉得齐白石不过如此,我说齐白石都不是大师,哪里还有大师呢?我去桐乡看赵之谦的作品,他篆刻的高度我这辈子也达不到,书法还有可能往上冲,达到他那个高度,但是印一下子就觉得当今中国没有。

就好像看八大山人的画一样,到故宫博物院一看,以前觉得石涛还是大师,但是跟八大山人一比较,格调就下来了。八大山人的画,对它的任何挪动都是破坏,大师就是这样,全是在你意料之外的感觉,我没事就把八大山人的字拿出来看看。

在评审一件作品的时候,我们深度地挖掘,技术到位是一个浅层的判断,核心是这个技术到位背后的东西。现在评展不评奖了,以前每个人推荐几件作品的时候,我看好的作品我都说:“你们先拿去,我再去找。”我找出来的作品把优点一说,我说什么?第一说它的技术理由,第二说它运用技术的理由,第三说它这个程序比别人高在哪里。

为什么当评委难?别人让你陈述的时候你说不出来,你说他就是写得好,我怎么看都好,这不行,一定要说出学术理由。评审一件作品的时候要从这个层面去思考,就更专业了。

当然如果有个错别字,那是最后的事情。投稿的时候,先要看字,要保证作品里面没有错字。有很多人以前抄书,嫌多,抄一段又从后面开始抄,或者写几千字全是小的章草,现在的章草基本上是只要没出处的就算错。写小楷几千字没事,有五千字我也要把它读一遍。还有真正有经验的评委在评审的过程中,能感觉到错的字是往外跳的。你写正确了什么事都没有,只要写个错字它是很扎眼的,一眼扫过去就看到这个字不对,这就是经验。所以我们自己书写一件作品的时候一定要保证准确性,但是你在看其他作品的时候,审查错别字是最后一道工序。不要一开始就去看错别字,我们一开始都是看大气象。