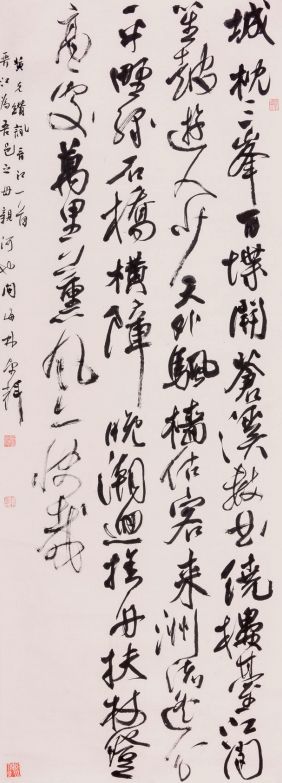

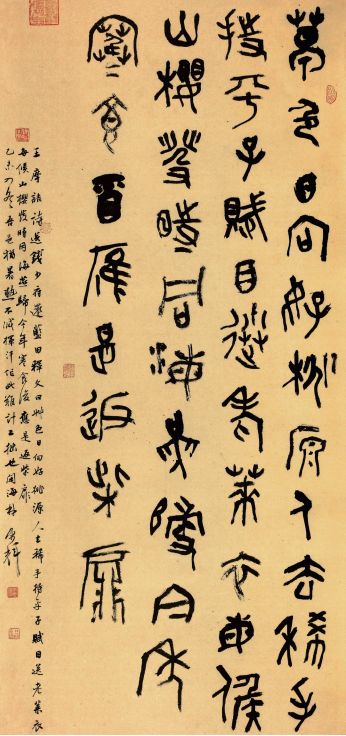

大草创作摭谈

文/林景辉

草书,起于西汉,兴于东汉。一般分为章草和今草。今草又分为小草和大草。

元明以前,字之大小多在方寸之内,因此小草、大草一般是以动态界定的。小草与章草差不多,“字字区别”(张怀瓘《书断》),只是偶尔有连字。代表书家有王羲之、智永、孙过庭、赵孟頫等;而大草则“如流水速,拔矛连茹,上下牵连”、“字之体式,一笔而成,偶有不连,血脉不断。及其连者,气候通其数行”(《书断》)。代表书家有张芝、王献之、张旭、怀素、黄庭坚等。小草以精、雅为上,二王(王羲之)为宗。笔法精致入微,结字散淡典雅,整体通常起落不大,尤重于单字姿态风规。大草以气势为上,张芝为宗。纵横开阖,连绵旷达。注重字组大小错落参差,并加剧快慢、断连、张弛、争让等变化,造就气象万千。小草更重字内空间,大草更重字外空间。进入明清,大草格局有了革命性的突破。立轴逐渐取代横卷成为书法欣赏表达的主流形式。字径也变大,书写由“尽精微”的案头雅玩变成“致广大”的张悬远目,可谓真正的大草!先后涌现出如祝允明、徐渭、黄道周、张瑞图、王铎、傅山等一批大草名家。清末期碑学中兴,大草渐受冷落。生宣盛行。画家黄宾虹始以“墨分五彩”入于书,后有吾家散之老人得其三昧,又开辟大草新风。

由是观之,大草极难。千年以降,真正算得上大家的也仅仅十多家而已。

而大草之难,首先是速度的充分展现,使书法是静态艺术的属性,变成附带极强的时间性,堪比肩于动态艺术。并且相对于其他书体,速度加快了,而其内涵的要求并没有减少,难度系数自然提高了许多,此是其一;大字气势所需的“金石气”,强调挫锋杀纸的笔法,与大草连绵畅达的笔速构筑了一对两难的矛盾关系,运笔抗阻力的要求也相比其他书体更显艰难,此其二;大草的章法如交响乐,有高潮、低谷、平缓之别,忌一韵而到底。营造氛围,烘托出彩点,足令书者挠耳托腮,此其三;再者,大草上下连绵易就,而左右顾盼生发难求,有太多变数,也让人疲于应付。

笔者学习大草多年,深感其难。今试以法、理、意、神四题入手,结合自己的一点学习心得,摭谈大草创作。并期望求教于同道高人,以匡不逮。

一、法

书法之法,有两层含义:法度与技法。法度是指书法艺术经典传承的共性要求,概念广泛。历代论著颇多,此处不再赘述。

技法通常可分为字法、墨法、章法和笔法。

大草的字法要求充分掌握结字的展蹙、开合、险夷等,对字内空间分割感觉敏锐,并能夸张变形以及偏旁的移位交错。从而变换字形的外部轮廓,形成不规则的多边形,以适应在不同字组或局部章法的个体角色需要,利于组合。有时甚至视语境需要而牺牲单字的美感来换取局部或通篇的利益。如果每个字都按常态常形书写,而不做展蹙、开合、险夷等技法处理,便非大草。用墨要能 “墨分五彩”。“墨分五彩”出于国画,历来各执一词,纷争不已。从书法角度看,涨、浓、淡、干、渴,窃以为稍合理些。涨墨通常是宿墨在好生宣上形成水墨分离的层次效果。浓墨为润笔。淡、干、渴墨是虚化线条的效果,使书法作品产生像国画、摄影般的远近或光影效果。墨法的使用是进一步丰富章法的虚实,一些不可复制的涨墨、淡墨、渴墨的出色运用也会丰富作品的感染力。并且,从技法训练的基础来讲,墨分五彩无时不刻地改变毛笔因蓄墨所产生的弹性,对于笔性的丰富而言,无疑是极可宝贵的的锻炼过程。但一篇作品之内,淡、干、渴墨不宜过多,过多则伤神。大草的章法有别于其他书体的是,其行间的关系十分复杂,传统的大草很少超过三行,是因为四行以后,处理章法越发困难,故有“大三行”之说。单行较容易,行间一般注意字之松紧、大小、高矮、胖瘦、欹正等,各随其宜,同类变通。作连断、曲直、粗细的变化,并使节奏由静而动,由润而枯,则一行可成。左右关系则宜大小参差,虚实相生,有争让、腾挪、向背、顺逆等。字距须错落,等齐如拦腰齐断。留空处虚必以补,实必以疏,使之空白流动,便是前人所谓的“计白当黑”。然而不可机械求变,妙在浑成。

笔法是大草最核心的技法。一个真正意义上的书家,一生中有七八成的时间精力都耗费在笔法之上,因笔法产生的线条质量是书家的立世之本。书家能传世者,笔法要么精湛,要么丰富,要么精湛且丰富。大草更是如此。大草必先追求通篇气象,因而挫锋杀纸,而阻力倍增,要使速度加快,一是衄挫,分散阻力;一是蜿蜒,化解阻力。从线质上看,衄挫增加线的弹性,蜿蜒则增加线的韧劲。动静顺逆,锋有露藏之辨;往复跌宕,笔有行跳之分。藏如壮士挽弓,露如快剑斫阵;行如游龙惊蛇,跳如兔起鹘落。线质应如铁画银钩或者枯藤老松。到达上乘者,则如棉裹铁,柔中带刚。《笔阵图》有“多力丰筋者圣”,“筋”是大草笔法的要津。而“筋患其弛,亦患其急,欲去两病,(走+历)笔自有决也”(刘熙载《书概》)。另外,大草中很多笔与笔之间或字与字之间映带、勾连的“虚笔”,虚笔须注意粗细、弧度、断连等姿态的变化。也应具备质感与弹性,不能都细若游丝。但也不宜过实,虚过于实则导致漶漫,甚至失读。

法度与技法之外,大草也必须遵循“草法”的规范。黄山谷谓学草必以智永《真草千字文》,孙过庭《书谱》入手,可得笔法、草法。草法忌死记硬背。熟习诸草书法家,自然就能精熟。并且一字要掌握多种写法,手头添置一套《草字编》,不能少。

二、理

理是技法的合理组合与应用。正如社会生活中,合法者未必合理,合理未必就能合法。法是基础框架,理则是实施检验、探测法的可行性与包容性。刘勰《文心雕龙》里提到,风骨是文理的关键,“辞之待骨,如体之树骸;情之含风,犹形之包气” ;“能鉴斯要,可以定文;兹术或违,无务繁采”(《风骨二十八》)。书理同于文理,大草更是。大草贵“流而畅”,但片面地追求流而畅,笔软者似“虶春蚓”;笔僵者似“绾秋蛇”!故而大草难在风骨。风骨可以是笔力,可以是 “金石气”。也可以方笔或折笔等体现阳刚之美的技法,这些都是大草所必须的气象的来源。合格的大草作品,首要气象雄浑、骨力洞达,才具备张力。继而施之以华彩,即融合大草诸多变化的消息,使其丰富生动。尤其是大草技法之中“断”的运用,对于惯性的匀速,“断”是智慧。就如小憩,急刹,跳跃,都能随变速而起伏、而丰富。风骨与华彩并重,是大草的创作之理。《风骨》中又言:“若风骨乏彩,则鸷集翰林;采乏风骨,则雉窜文囿。唯藻耀而高翔,固文笔之鸣凤也”。

此外,通变也同样是书理的重要手段。苏子瞻说过:“寄妙理于豪放之外,出新意于法度之中”。置之大草,古法含量犹为可贵。学大(狂)草者“往往未究其法,先挟狂怪之意”(《书概》),不知癫如张长史“恣性颠逸,其书字字如法度中也(《山谷论书》)。既要根植传统,又要自见机杼。在高速的前提下,技法未精,草法未熟。书理不明者,难入大草门庭。

因此,大草之理,在于上究其源,中涉诸体,下通其变。其源可以为篆籀,得圆转之筋;可以为隶章,得方折之骨。既要遍学大草名家,又要旁涉小草与大字行书,形成精深丰厚的技法储备,始能通变。然则“通变无方,数必酌于新声”(《文心雕龙·通变》)。书家塑造个人风格,各因其性情、才学、阅历、见解而不同,能拔萃同俦者,必是厚积薄发:既深得传统精髓,又能结合时代特色!当然,一幅作品或者一个书家的代表风格,并非所有的技法储备都能派得上用场,技穷则意亏,技炫则目迷。《文心雕龙·神思》的“积学以储宝,酌理以富才,研阅以穷照,驯致以绎辞”,是至理之言。

大草的创作,风骨既存,兼施华彩;适时通变,已得大要。而如粗精、文质、今古、敛纵、动静等复杂而矛盾对立的审美消息,在对立双方的配比使用量,会决定书家或欣赏者对于审美倾向的倾斜,必经由技法的合理组合而成。书家对于度的拿捏,更取决于书家主观的标准。法之为本,理之为用。而“用”视个人趣舍而异,或因时而异,而终究归于“擒纵”二字。

三、意

书法作品的“意”也有两层含义:一是作品体现的精神意趣,指作品的艺术内涵;另一层是创作前的构思与立意——“意在笔先,然后作字”(王羲之《笔势论》)。

大草作品的意趣,唐代以前多以自然物象评介,如飘若惊鸿,矫若游龙;惊蛇入草,飞鸟出林等。唐宋则以司空图《二十四诗品》为标杆,使用形容词,如豪放、飘逸、流动等。宋以后常有以气论书,如庙堂气、山林气、豪侠气等。以对自然、人、物、事件的联想,借助具体的笔墨来折射书者的功夫、学识、性情、才华甚至心路历程。作品中这些意趣如何通过具体的手段达到呢?除了上文所述法、理之外,笔前之“意”便是最为重要的环节。尤其是大草的创作中,复杂的空间感与时间特性的交错,衍生无数的变数。因而,创作前的构思立意往往成为决定作品成败的重要因素。构思是作品的宏观把控,先对字、墨、章、笔四法的创作运用作统筹规划,进而考虑通篇的节奏推移、转换的动态效果,直至整幅作品的出彩点(出彩点一般在整幅章法中后部的显眼处,可用长线或组线,也可以用渴笔或重墨,必须是明显有别于整体特征的精彩局部)。时下流行的打小稿就是一种很好的构思手段。创作者还可以根据文意作相应的风格构想,如空灵、飘逸、古朴、恣肆等,使其书意与文意相通。小稿既定,再选择适合表达的材质进行创作。作大草者要善于运用逆向思维、多向思维以及跳跃思维,同时还得有很强的随机应变能力。这样才能在创作中不断根据书写效果的差异对法、理、意的增损、抑扬及反复调整。假如仓促应酬,逸笔草草,或信手任笔,不计工拙,几乎是创作不出好作品的。就如《书谱》所说的,“翰不虚动,下必有由”。

即使创作前构思精巧、立意非凡,创作也很难一蹴而就。“方其搦翰,气倍辞前;暨乎篇成,半折心始。何则?意翻空而易奇,言征实而难巧也。是以意授于思,言授于意,密则无际,疏则千里”。《文心雕龙·神思》)里的这段话,足堪借鉴。大草创作不但受“五乖五合”的创作因素的影响,更在于空间经营、动态把握上----特别是营造高潮部分时带来的难度与压力。常常使得创作者“画虎而类犬”。因此,没有那种书体会像大草那样,要创作一幅代表当前水平的作品,往往需要数十遍地磨稿。

当然,笔后之“意”未必全部不如笔前之“意”。有时在创作中,也会有笔墨基于激情的迸发而失控产生的意外之趣,是无意于佳乃佳的偶然之得。郑燮论画时说过:“意在笔先者,定则也;趣在法外者,化机也。独画云乎哉?”意外之趣必资于神遇,而不能力求也!

四、神

神即神采。

神采相对意趣而言,意趣虽然带有较强的主观审美意识,但仍在笔墨表述的框架之内。而神采则完全是书法艺术的审美延续,属于纯意识形态。依托笔墨为载体,却是笔墨法、理、意的升华。如果再细分的话,神采在外为“气”,在内为“韵”。

如前所述,书法之“气”有关于景象的庙堂气、山林气等,也有关于精神风貌的气格、气势、气象等。是书法作品的意象。作品通过笔墨,经过欣赏者的视觉传授,而形成了对于作品的审美判断,虽说也在具象的笔墨之外,却是属于相对外在的艺术美;而韵则是对于书法经典的吸纳与内化,是一种令鉴赏者耽读玩味、浸润心田的----“妙处难与君说”的审美情怀。是鉴赏者心境的延伸。正如黄庭坚所说的,“有余谓之韵”(“韵”现代通常称为“书卷气”)。可见,韵体现了书法艺术终极内在的文化性。

气是笔墨的外在张力;韵是笔墨的内在风雅。

大草作品的创作,气仍是首要的,没有气不足以成其大;韵是品格,没有韵不足以显其雅!气是大草创作中笔力、骨势及速度的和谐展现,及其高潮险要之处,心忘于手,手忘于心,而豪情满怀,落纸云烟。大草能气足者,则真力弥满,万象在旁;韵是“文外曲致”、“弦外之音”,凭托于书家的学养、见识、胸襟等,能产生不激不厉、温润简远的审美意蕴,即如古人所说的“写心”。大草能通于韵者,则“伊挚不能言鼎,轮扁不能语斤”(《文心雕龙·神思》)!气和韵内外有别,但并非完全对立。外气不必全露狰狞霸悍之色;内韵也绝非仅是文弱纤糜。气韵生动乃是大草创作的中庸之道。就如同平衡创作中的精粗、快慢等矛盾因素一样,重在节奏的转换与推移,最终能“穷变态于毫端,合情调于纸上”(《书谱》)。

由此可见,优秀的大草作品是功夫与情性的巧妙融合。大草书家祝枝山曾说过:“有功无性,神采不生;有性无功,神采不实”。功夫包括技法、学养、见识和运用,涉及书外。书家潜心研习磨砺,并经久积累,最终体现在创作之中;情性则有关书家的性格、心理及激情。大草的风格受掣于书家的情性,而情性亦需书家主观的培养和理性的驾驭。既可动若脱兔,也能静如处子。敛之则静、纵之则动,全凭创作者一时之兴。尤其是作品的高潮部分,必是灵光乍现,或出自于激情。激情忽至,逸兴遄飞。前人所谓“惟观神采,不见字形”也!然而,书家的激情并非说来就来,因此,要善于模拟造境。果能文质相含、动静皆宜,浑成之际,神采自然不期而至。

大草是书法艺术的极则!创作上,空间的复杂与时间的不可逆;过程的曲折多变与结果的不可复制;并关乎作者的技法、见识、学养、情怀等等,这些特性共同构筑了大草多维度的审美内涵。非同凡响的魅力与无可比拟的难度并存。对书家的积学、悟性、理念、精力、意志都是恒久的考验。

本文粗略地从法、理、意、神四个方面,企图对大草的创作与研习规律进行梳理,惜所学尚浅,仅以一斑之窥,难知全豹!到底还是古人的论述精辟:“心不忘精,手不忘熟。若运用尽于精熟,规矩谙于胸襟,自然容与徘徊,意先笔后,潇洒流落,翰逸神飞。亦犹弘羊之心,预乎无际;庖丁之目,不见全牛”(《书谱》)。学大草者若能会心于如上,便无所阻矣。

林景辉

1971年4月出生于福建惠安。现为中国书法家协会草书委员会会员;福建省书法家协会常务理事;泉州市书法家协会副主席;石狮市书法家协会主席;石狮市政协之友书画院常务副院长;国学修养与书法—首届全国青年创作骨干高研班学员;2013年中国书法家协会进万家“先进个人”;2014年于福州举办个人书法展并同步出版《林景辉书法作品集》(西泠印社出版社);2015年被中国文联评为“向人民汇报----文质兼美优秀基层书法家”;泉州市文化名家;石狮市优秀人才。

艺术成就

全国第八届群星奖优秀奖

全国第三届楹联书法展获奖提名

全国第六届楹联书法展三等奖

第二届中国书法“兰亭奖”艺术奖

第三届中国书法“兰亭奖”获奖提名

全国首届篆书展获奖提名

全国首届手卷展全国奖

全国第二届手卷展全国奖

第十一届全国书法篆刻展全国奖

2013~2015年度《书法报》兰亭诸子奖(唯一)

福建省第五届“百花文艺奖”二等奖

福建省第六届“百花文艺奖”三等奖

福建省第七届“百花文艺奖”一等奖

福建省首届“八闽丹青奖”金奖

福建省首届书法兰亭奖一等奖

福建省第四届艺术节金奖

连续七届蝉联泉州市“刺桐文艺奖”