研究中国古代书法中的“笔法”现象,不但要有看中国流传有绪的法帖碑版书迹;还要借助于上古中古时期中外书法交流事实的便利,从域外流传的书迹中去分析判断中国上古中古时代书法的“本相”,在目前人人引为正宗,但又很难解释清楚的所谓“二王笔法”或“魏晋笔法”的研究方面,由于宋元以后将近千年的代代嬗递与不断被解释、再解释,我们已经很难分析清楚什么是古典书法之“本相”,什么却是经由后人解释成立的“后人的‘本相’”;遂至一个对二王笔法技巧的定位定性与解读,历代以来言人人殊。

历来有米芾式的解读,有赵孟頫式的解读,有董其昌式的解读,也有王铎式的解读,更有近代以来沈尹默式的解读。通过“兰亭论辩”而出现的郭沫若式的解读,也曾在当时风行天下。

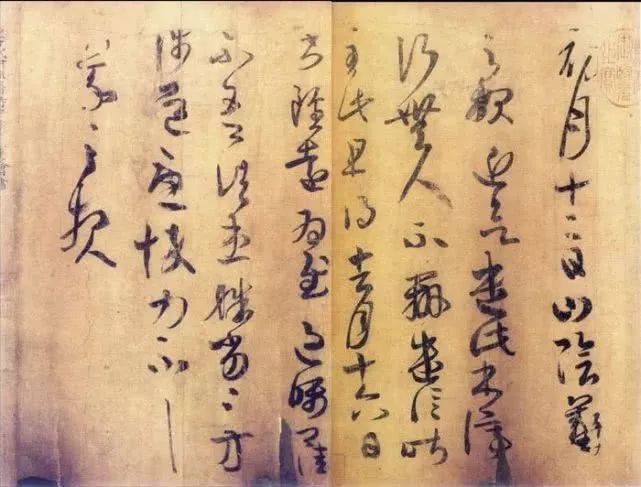

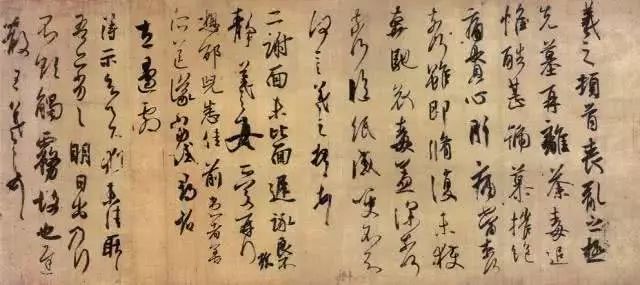

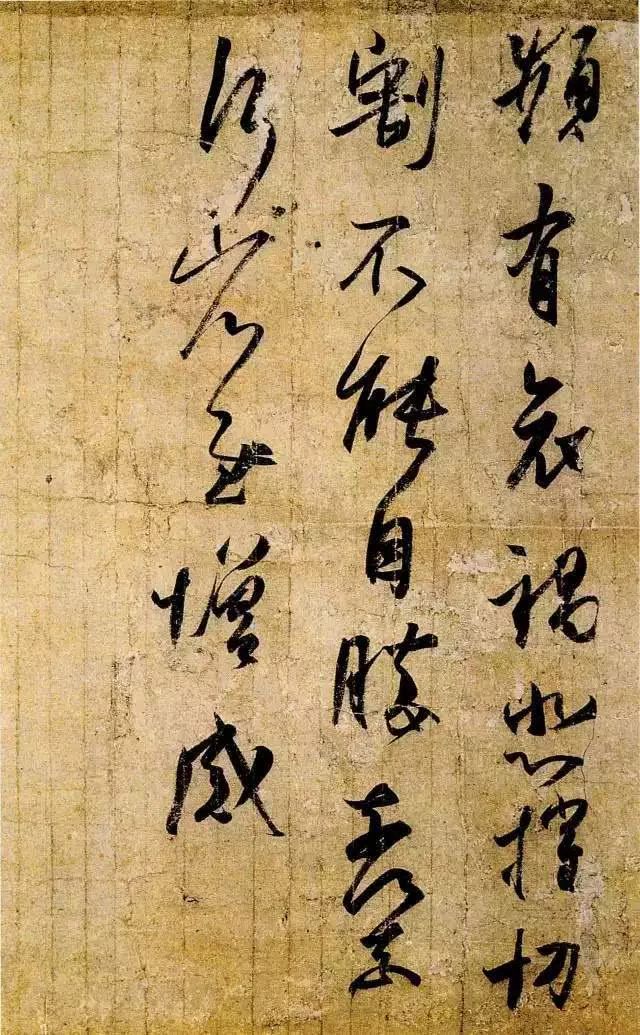

《万岁通天帖》局部

但究其本来,二王时,或更准确地说是王羲之时代的“魏晋笔法”或还有“晋帖笔法”,究竟是何等样式,恐怕仍然是今人难于简单加以确定的。世人把其中的原因,主要归于王羲之没有可靠的真迹留传于后世,所留下的都是唐摹本或临本,因此不足为凭。这当然是一个十分充足的理由。但即便是依靠摹本临本,是否就一定没有蛛丝马迹可寻可按?在“师心自用”的唐人摹本与“亦步亦趋”的唐人摹本中,是否可以分辨出些许唐前用笔方法的消息来源来呢?

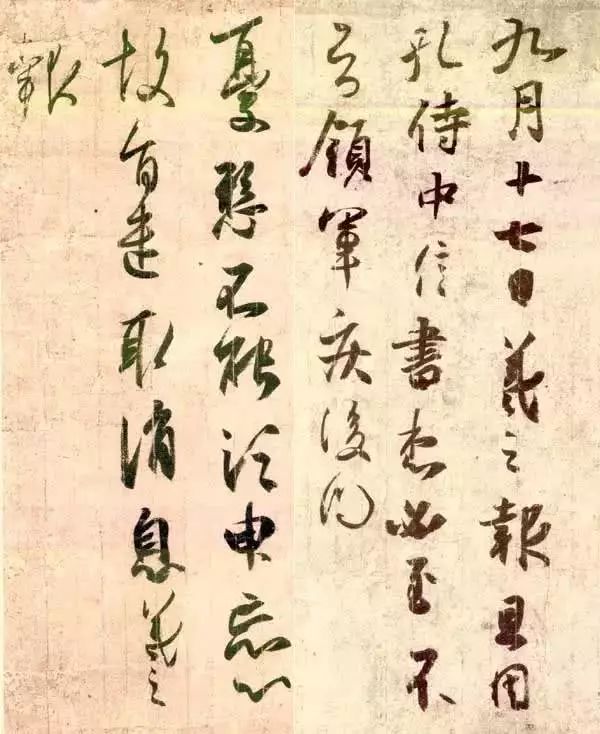

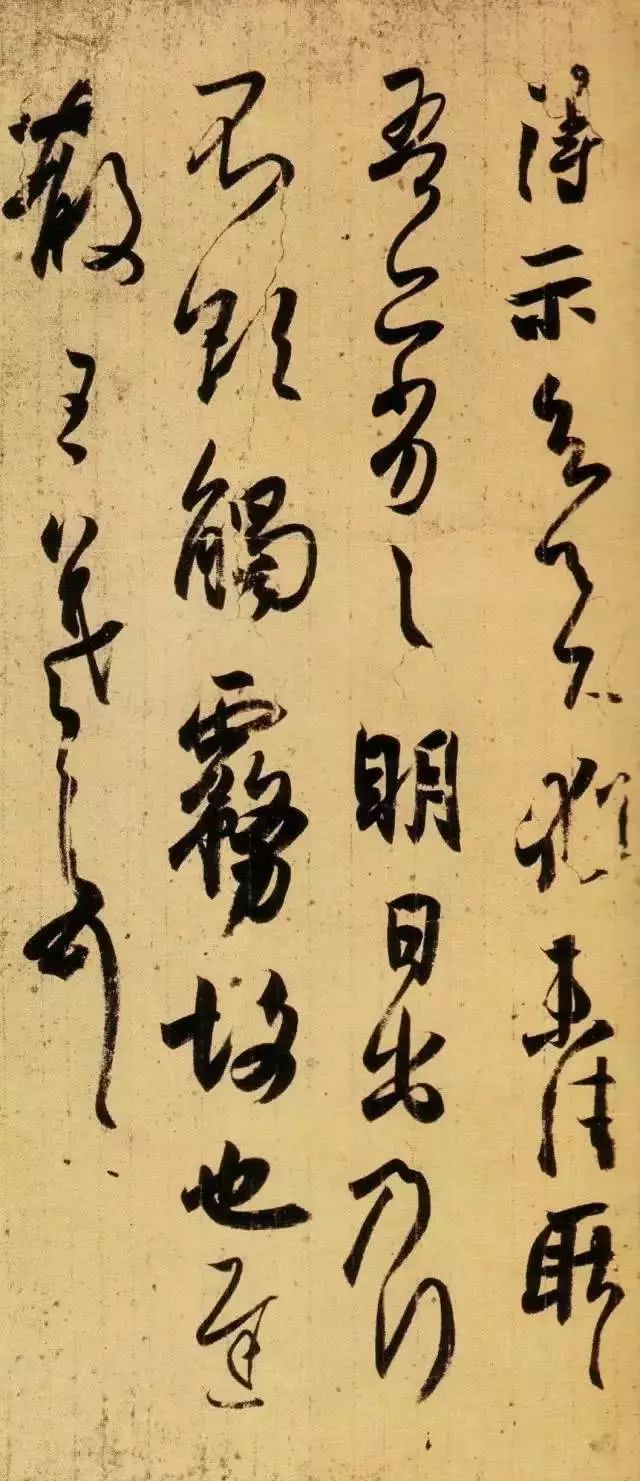

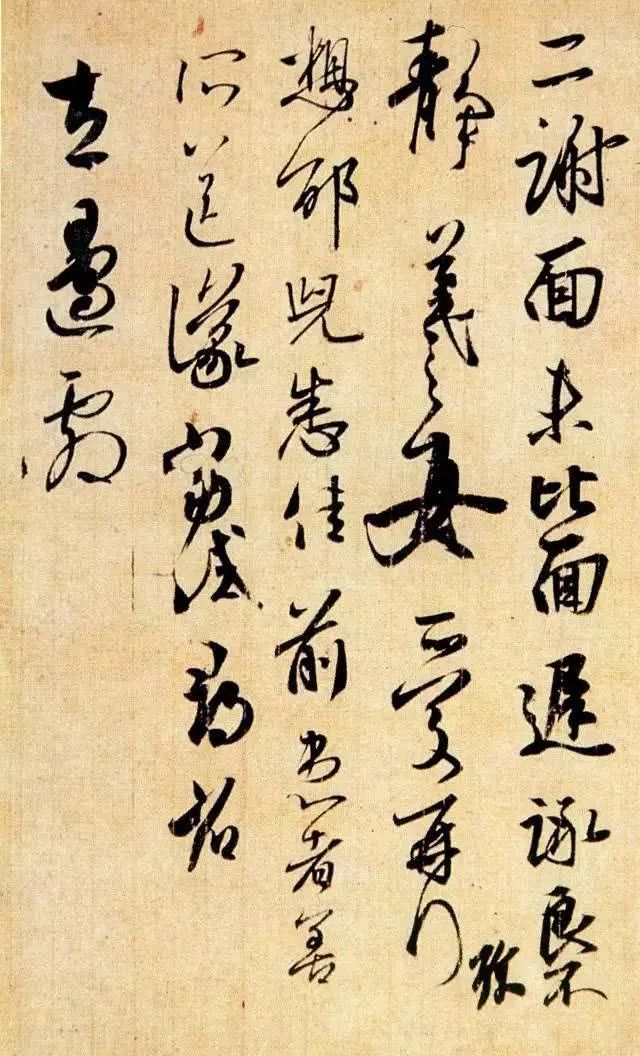

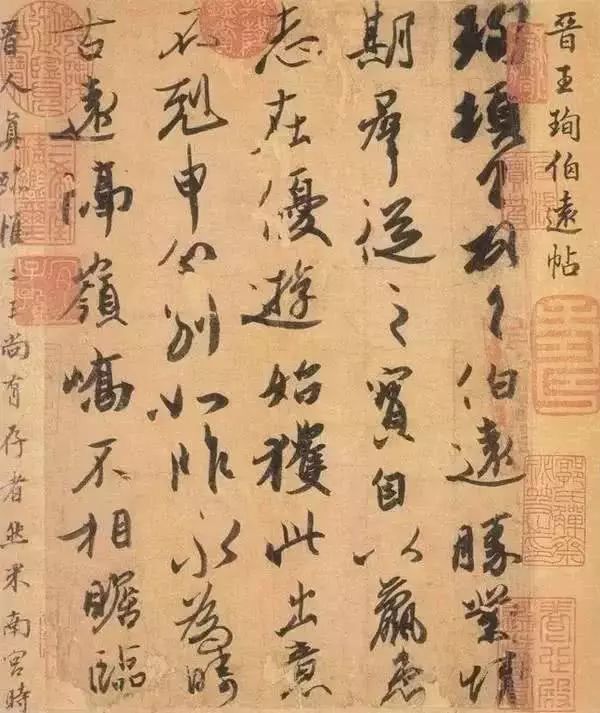

关涉王羲之的唐摹本,除《万岁通天帖》所收的《姨母帖》《初月贴》,至今传世的唐摹本所涉及到的名帖,主要有《寒切帖》《远宦帖》《奉桔帖》《妹至帖》《行穰帖》《游目帖》《快雪时晴帖》《旃罽帖》等。本次从日本借展的《丧乱帖》(日本宫内厅藏)《孔侍中帖》(前田育德会藏),应该是这批摹帖中的两种。此外,《得示帖》《二谢帖》《频有哀祸帖》应该也是其中非常主要的组成部分。

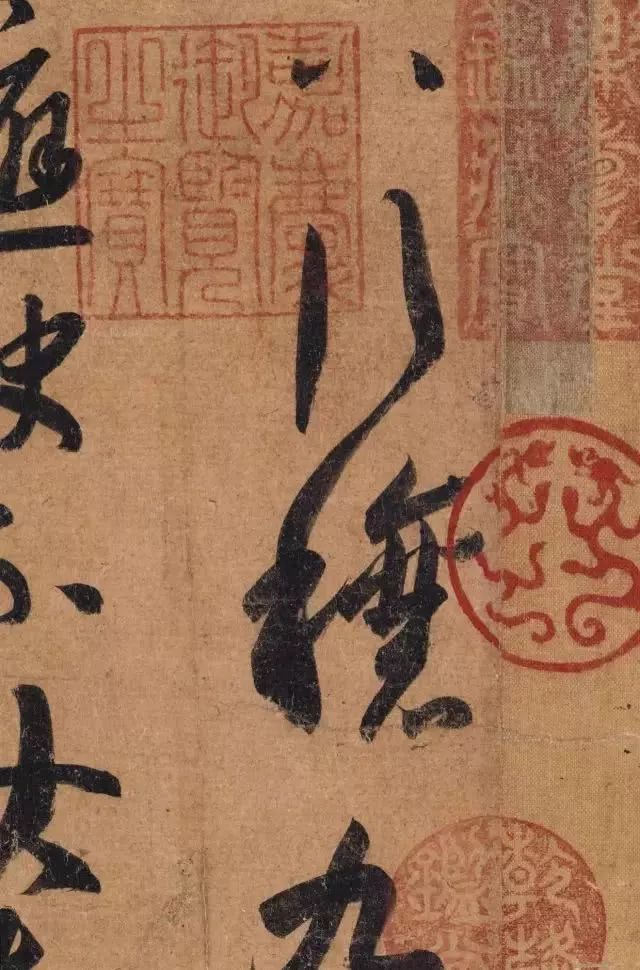

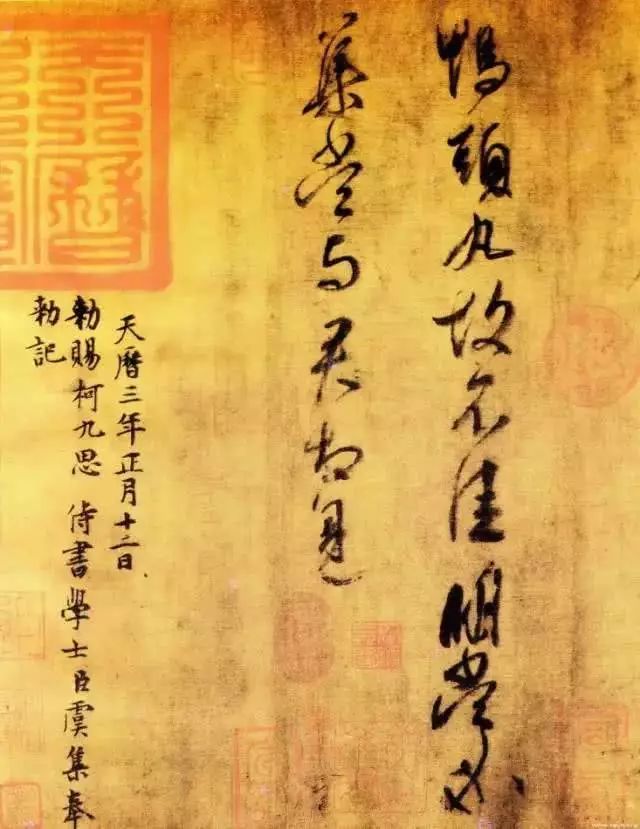

孔侍中帖

唐人双勾廓填的水平极高,又是出于唐太宗这位书法皇帝的嗜好,精益求精,不肯苟且,自是题中应有之义,如冯承素、赵模等名手的水平仍有高下之分,又勾摹时有掺以己意与忠实于原作之分,在这批双勾廓填的摹本中,仍然能够分出一些与大致的差别类型。

比如,我们可以将《远宦帖》《平安帖》《奉桔帖》《妹至帖》《游目帖》《旃罽帖》《快雪时晴帖》等作为一类,是非常符合后世对“晋帖”笔法解读的角度与方式的类型。又把《丧乱帖》《孔侍中帖》《初月帖》《二谢帖》《得示帖》《频有哀祸帖》《行穰帖》等作为一类,是不太符合后世对“晋帖”笔法印象的类型。

两种不同的类型也许不存在水平优劣的问题,但却会反映出初唐摹搨手们对“晋法”的理解能力的差异:

一部分摹搨手们抛弃自己的主观解读方式,尽量在“无我”境界中忠实于原迹线条(用笔)的形态传递;

而另一部分摹搨手们在摹搨过程中融入了自己(时代)的审美趣味,或是由于自控能力不够而无法压抑自己的个性,从而在摹搨过程中显示出作为初唐时人难以避免的口味与线条理解。

如果把前者归结为工匠摹搨亦步亦趋而抛弃个性的“忠实派”,那么后者则是裹挟着个性理解的艺术家式的“发挥派”。从个人能力上看,显然是“发挥派”为高;但从准确传达“晋法”原意(它是摹搨而不是临习的目的所在)的立场上说,却又是“忠实派”为胜。孰是孰非有时真的难以遽断。

要想了解“晋帖”“晋人笔法”的真谛,当然应更多地关注“忠实派”那些不无工匠技能式的摹搨效果——因为正是在这种亦步亦趋中,传递出更多的“晋”时书迹的信息而不是混杂着初唐人口味的“晋法”。这样,我们就找到了第一个立足点:以唐摹本王羲之书迹为切入口与依凭的、以上追魏晋笔法特别是“晋帖”风姿为鹄的的思考过程与实际检验过程。唐摹本是一个笼统的对象,在其中有“发挥派”与“忠实派”之分,我们能引以为据的,应该是后者而不是前者。

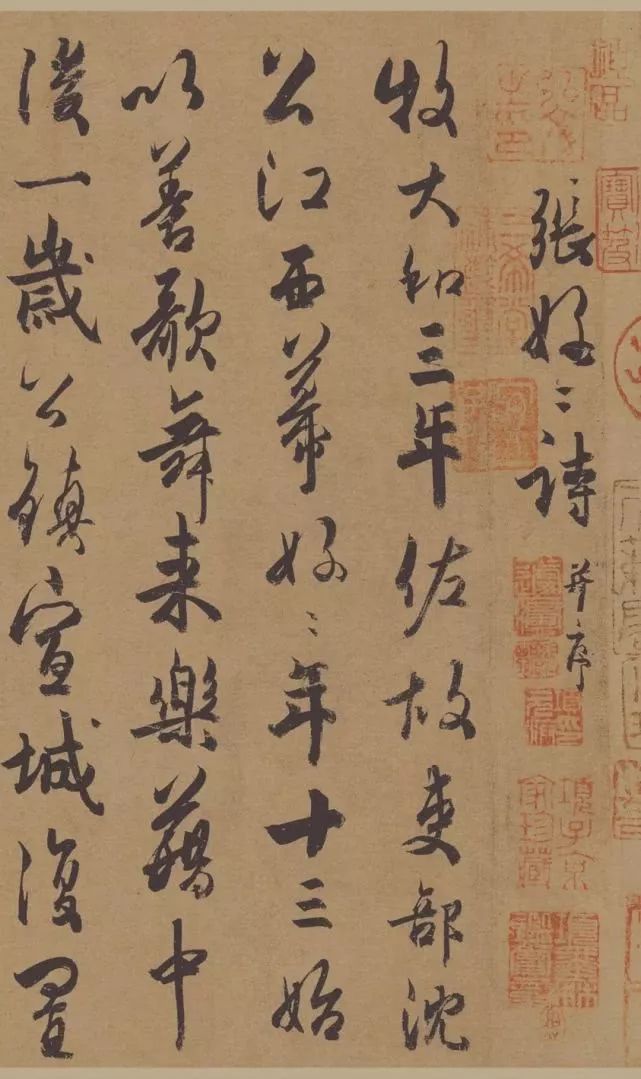

得示帖 丧乱帖

以此为标准,则早已流失海外的法帖中,现存日本的《丧乱帖》(日本宫内厅藏)《孔侍中帖》(日本前田育德会藏)《二谢帖》《得示帖》(日本皇室藏)以及《行穰帖》(美国普林斯顿大学美术馆藏)等,皆应作为“忠实派”摹搨的代表而受到我们广泛的关注。

当然与此同时,现存中国大陆的《姨母帖》(辽宁省博物馆藏)《初月帖》(辽宁省博物馆藏)也应归为此类。伸延一下的说明是:传为王羲之的冯承素摹《兰亭序》,则明显不属此类;而反过来,现存上海博物馆的王献之《鸭头丸帖》、现存北京故宫博物院的王珣《伯远帖》,虽然是王羲之后代所书,但却同样反映出典型的“晋帖”风范,可与诸家摹本中“忠实派”晋帖相并肩。

把今存王羲之唐摹本作“忠实派”与“发挥派”的区分,其依据是什么?

相对于临写的勾摹,在字形间架上的差异应该是不大的——临写是面对面。所视所察,要通过眼力的捕捉、手的表现各道关口,才能传递到临本上,因此临本的字形间架之于原作有差别有差别,是顺理成章的事——这是一种模仿过程中十分正常的现象,但硬黄响搨双勾廓填的摹本不同:勾摹是将摹纸(绢)覆盖于原迹之上的复印拷贝过程中,几乎可以做到丝毫不走样,是最具有“忠实”效果的。字形间架尚如此,大到章法布局,当然更不会有什么差错。

唯一能出现差异的,应该线条、“用笔”、笔法。在勾摹的过程中,唯有对线条的粗细枯湿疾迟轻重,由于是再一次还原,无论是当时的动作还是笔墨质量,都不可能百分之百地忠实再现。原迹为疾而勾摹为徐,原迹为枯而勾摹为润,原迹为折而勾摹成转,原迹为锐而勾摹为钝......这些都是极有可能的。粗劣者自不必言,即便是一流高手,也只能把其间的差距尽量缩小但不可能保证百分之百没有。而更牵涉到具体的线条外形与质量,更可能因为时代所压、理解角度不同等种种原因,而呈现出明显的差别来。而这,正成为我们对各种唐摹本作“忠实派”“发挥派”分类的一个最主要的抓手。

“晋帖”与魏晋笔法的基本形状,本来应该是怎样的?

结合今陆机《平复帖》、王献之《鸭头丸帖》、王珣《伯远帖》诸名迹,以及作为参照的新出土的魏晋西域楼兰残纸书迹,其线条特征应是以“扭转”“裹绞”和“提按”“顿挫”位置不固定为特征——在楷书成熟以前,在点画撇捺还没有形成固定的“起”“收”回锋、藏锋动作之前,晋人作书是没有那么多规矩与法度的——从这个意义上说,所谓的“魏晋笔法”本来即是靠不住的提法:因为魏晋时人并没有什么固定的“法”,更没有后来被理解得越来越僵滞的“成法”,在当时,是怎么写得好看、方便,即怎么写。我们今天沿用它,只是为了约定俗成的叙述而已。

这样,即可以用一种“反证法”来廓清“晋帖”的基本特征来。当我们无法从正面叙述说明什么是晋人的线条特质时,一个最简单的反证是:只要离唐楷的固定法则越远,则越接近晋法。唐宋以后的书法技巧,在间架上线条上(用笔上)几乎无人能逃得出唐代楷法在技巧动作上的全面笼罩,那么只要能远离这种“后世笼罩”的,应该即是“晋帖”的本相。《平复帖》《鸭头丸帖》《伯远帖》应该都是这样的典范;而《兰亭序》则是接受这种笼罩的典范。

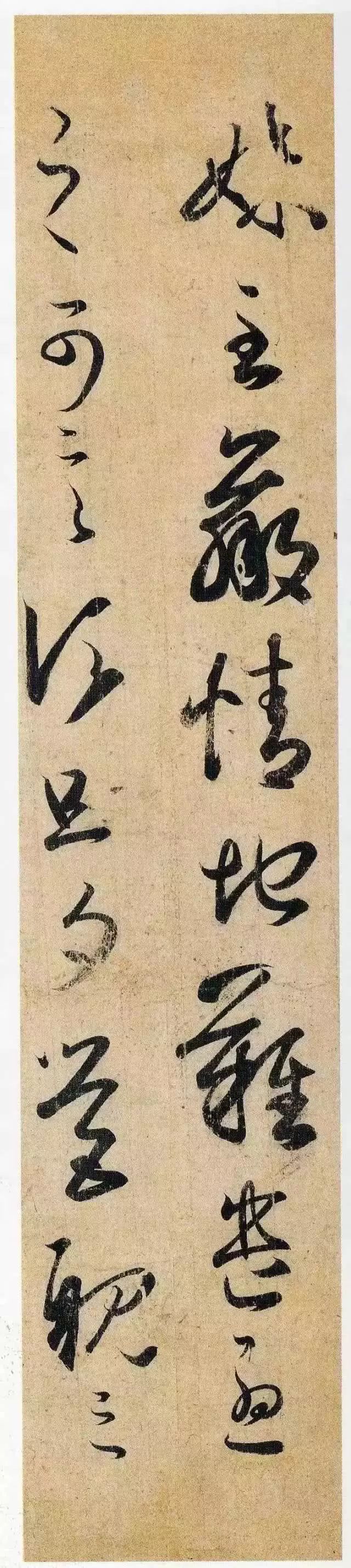

回到唐摹本的主题上来:《初月帖》《二谢帖》《得示帖》《频有哀祸帖》《丧乱帖》《孔侍中帖》等,即是与唐代楷法的动作特征格格不入的。但《快雪时晴帖》《远宦帖》等的用笔动作则明显能看得出有唐法习惯的笼罩。其主要特征,是每个笔划,头尾必有固定位置的顿挫动作,而中段大抵平铺直推。

沈尹默先生为研究二王的专家,但他在对二王解读时,曾经提出过一个技法要领:是要“万毫齐力”,要笔毫“平铺纸上”。而在对这批唐摹本的线条进行细致分析之后,鄙意以为所谓的“晋帖”“二王之法”的要领,恰恰不是“万毫齐力”而只是笔柱笔尖部份着力,而笔毫也绝不可以“平铺”,相反应该在“衅扭”“裹束”“绞转”的运动过程不断变换方向与调节进退,正是因为这样的特定技巧,故尔“晋帖”中的许多典范之作,其线形都是不固定的——不但头尾顿挫不固定,且运行的速度节奏也绝不固定。《鸭头丸帖》中有许多偏侧的束腰型线条,《伯远帖》中有许多香蕉型线条,《平复帖》中有许多刮笔和擦笔,都是依赖于“衅扭”“裹束”“绞转”的方法,而肯定不是“平铺纸上”“万毫齐力”的唐以后方法。

《频有哀祸帖》

现藏日本的《丧乱帖》《孔侍中帖》《频有哀祸帖》等,更是在许多局部细节上显露出极强的“晋帖”特征来。《丧乱帖》的“肝”字“当”字的写法,《孔侍中帖》中的“不能”“泛申”“忘心”各字的写法,《频有哀祸帖》中的“摧切”“增感”各字的写法,皆是以“衅扭”“裹束”“绞转”之法为之而并无“平铺”之意,按现在我们的书写经验来推断之,这些线条无论是形状还是质量,有时是不无古怪,违反常规的。

之所以会有“违反常规”的判断,我以为应该与“晋帖”的书写环境有很大关系。从晋人书写的外部环境而论:诚如本师沙孟海先生所论的那样:魏晋时人的生活起居,首先是低案席地而坐而不是宋以后的高案高椅,眼、手的位置远远高于案、纸的位置。其次是执笔方法,是斜执笔单钩,而不是今天我们已经习惯了的竖执笔五指环执法。记得以前沈尹默先生提倡的“指实掌虚”、特别是“腕平掌竖”之法,我以为亦非是魏晋时人的本相。

再者应该还有工具的问题。当时的笔毫是硬毫,如鼠鬚、如兔毫、狸毫、鹿毫,但肯定不是柔软丰厚的羊毫,且笔甚尖小,又是写在皮纸或是茧纸上,当然也就不存在“平铺纸上”的可能性。总之,今天人看来不无古怪,违反常规,其实是因为书写的外部生活环境与工具都已不同之故;若了解了这些变故,其实是并不古怪、也不反常规的。

唐以后的楷书意识的崛起与占据主导地位,又加以高案高座、五指执笔之法盛行,还有各色纸墨的变化,或许还有字幅越写越大,种种缘由,导致了唐楷以降的点画动作位置固定,以及平推平拖方法的盛行;或还有如前所述的“万毫齐力”“平铺纸上”“腕平掌竖”等一系列新的技法要领的产生。这些要领再配上的端正的正书结构间架,形成了针对“晋帖”的“反道而动”的“唐后新法”的基本内容。而我们在这样的氛围浸淫了一千多年,再回过头来看作为“晋帖古法”的“魏晋笔法”,看唐摹本中那些真正具有“晋法”的线条内容,反而徒生怪异之感。而所取的应对态度,要么是曲解它,以今天的经验去套它;要么是拒绝它,视它为怪异而无视其存在(但其实它才是真正的传统);其实也不光是今天,在唐代,以唐摹本为代表的当时人理解视角,不也已经有了正解和曲解即“忠实派”与“发挥派”两种价值取向了吗?

【转帖自腾讯新闻】