摘要:严复是维新运动中最重要的学者之一,但他的书法知识和书法立场总体上却是传统文人式的。他在长期以来的书史写作中被缺席,但我们不应忽略他和他同类型的书家所反映出的传统书法的生命力。他们没有因维新而遗忘历史,历史也不应遗忘他们。他们所面对的一些时代文化变化造成的难题,现在仍然存在。书法不是孤立的笔墨存在,在强调弘扬民族文化的当下,对严复及其书法相关问题的思考,还有待深入。

关键词:严复 书法知识 立场 书史写作 文化难题

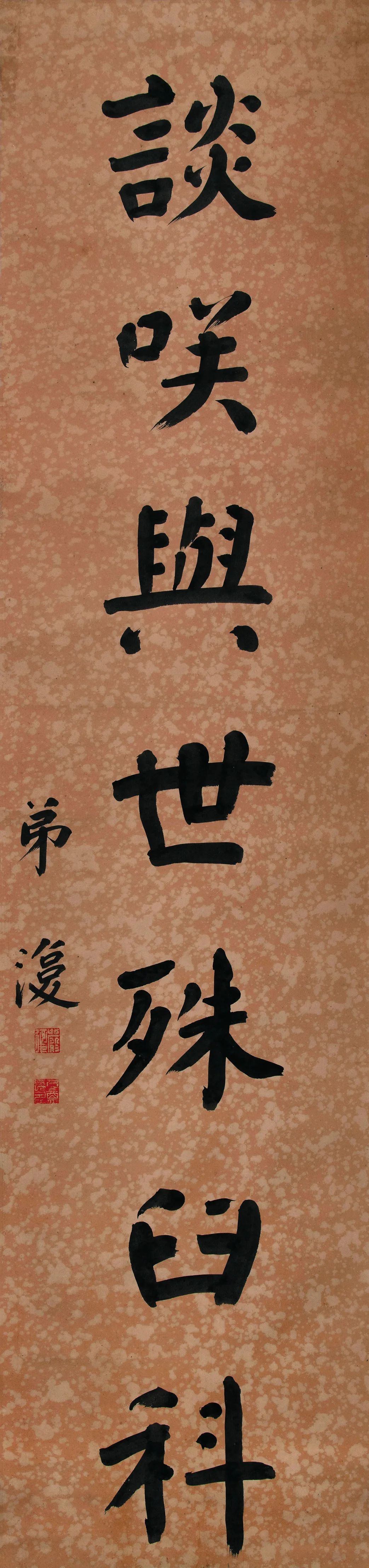

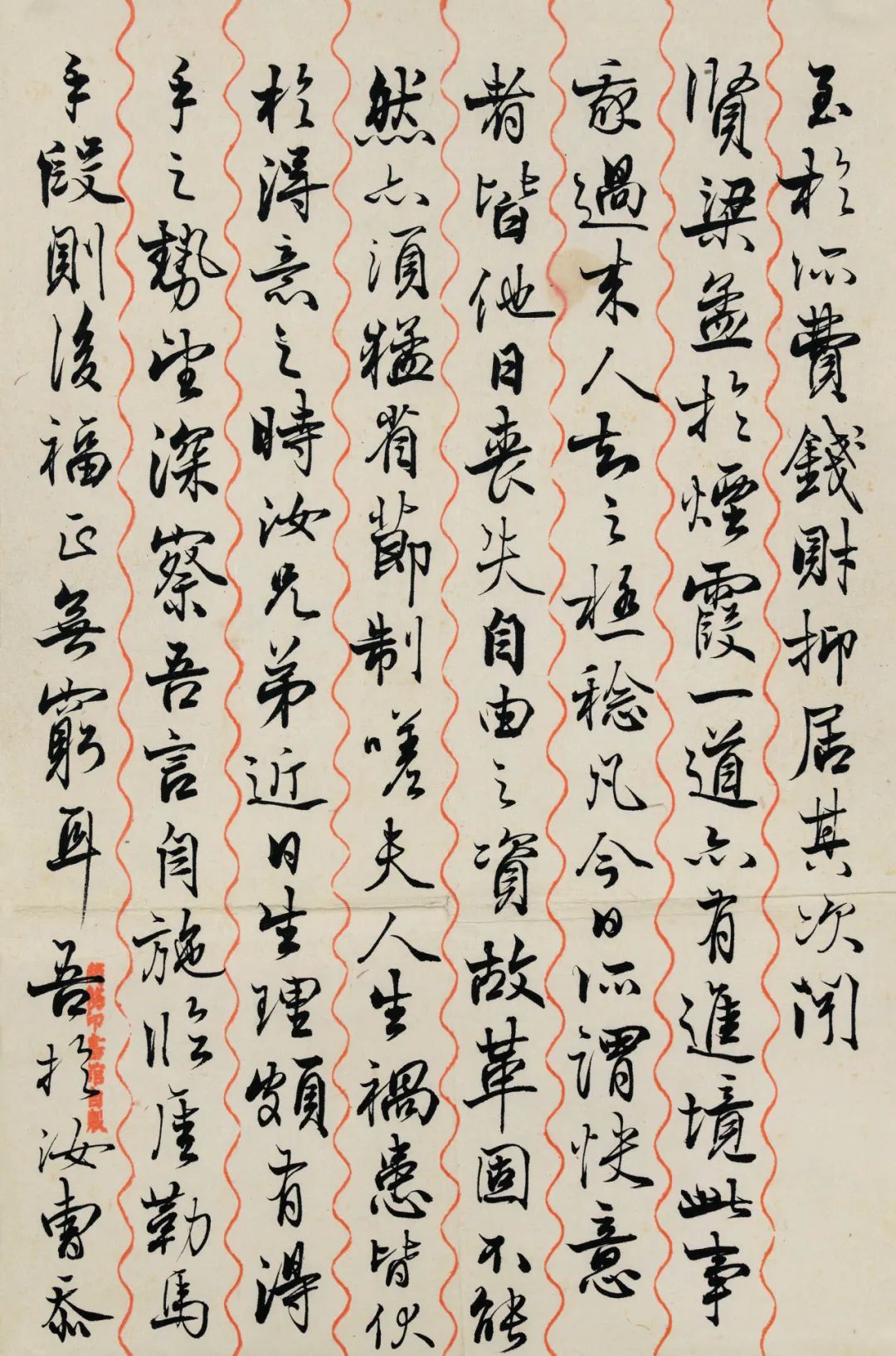

严复 楷书七言联 ,纵131.3cm 横31cm×2,现藏于严复翰墨馆。

严复是清末民初特别是维新运动时期最为重要的学者之一,当代历史学家皮后锋云:“一言以蔽之,严复是维新运动时期对西方世界认识最深刻的中国学者。”王栻先生《严复与严译名著》语:“一八九五年(光绪二十一年)时,这一位四十三岁的北洋水师学堂校长,对于西洋学问造诣之高,对于西洋社会了解之深,不仅远非李鸿章、郭嵩焘、张之洞等洋务派人物可比,就是那些甲午战争前曾经到过外国的维新派人物,如王韬、郑观应、何启之流,甲午战争后领导整个维新运动的人物,如康有为、梁启超们,也都不能望其项背。”这是仅就其西学造诣而言。梁启超则说:“严氏于西学中学皆为我国第一流人物。”陈宝琛所撰墓志铭也说:“君于学术无所不窥,举中外治术学理,靡不究极原委,抉其失得,证明而会通之。六十年来治西学者,无其比也。”严复也对书法倾注了不少心力并有一定的创作成就,但与同时期很多重要学者如康有为、梁启超等不同的是,长期以来,他基本上没有进入书法史写作者的视野,各种史书中鲜有涉及。这当然有他自身的原因,比如主要致力于译著,对本国传统学术着墨不多(或者虽着墨而影响不广),对于书法的论述也主要散见于书信往来,较少参与书法类的重大活动等等;也有书法研究自身的原因,比如书法的现代学科建立较晚,没有对它进行具有现代学术特点的系统研究,遑论对于近现代,即便对于古代,也主要是近几十年以来的事情,时间短,史料多,对书法参与度并不高的严复想闯入研究者视野,显然是小概率事件。

近半年来,因为特别的机缘,有机会观赏了严复的一些墨迹,进而初读了若干材料,深感关于严复(以及同时代同类型的不少人)书法及其被书法史写作所遗忘这个问题,仍有进一步追问的余地。由于尚未系统研读严复全部已刊著述,这里的追问是非常粗浅的,最多是进一步思考的引子,请读者诸君批评。

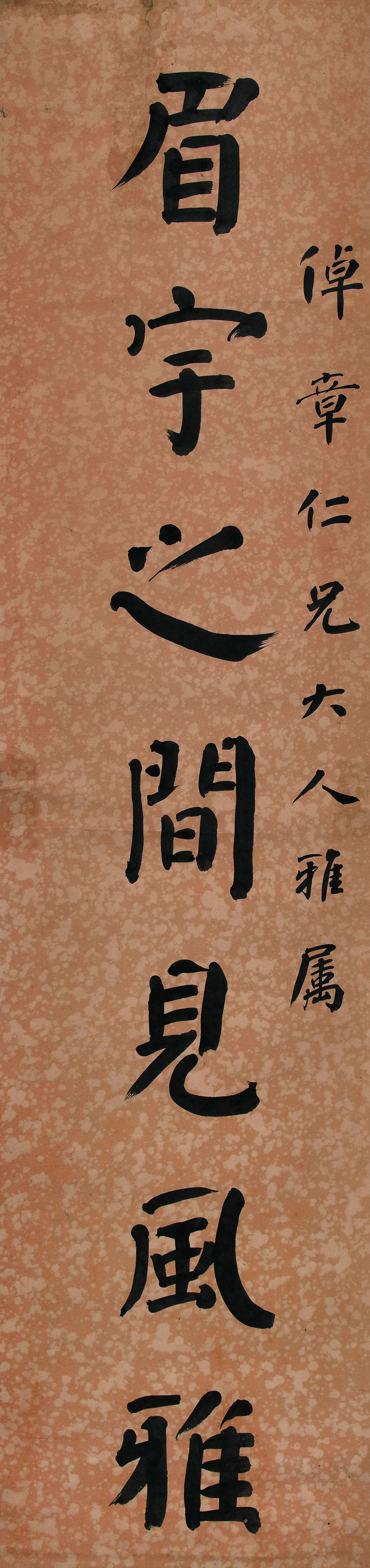

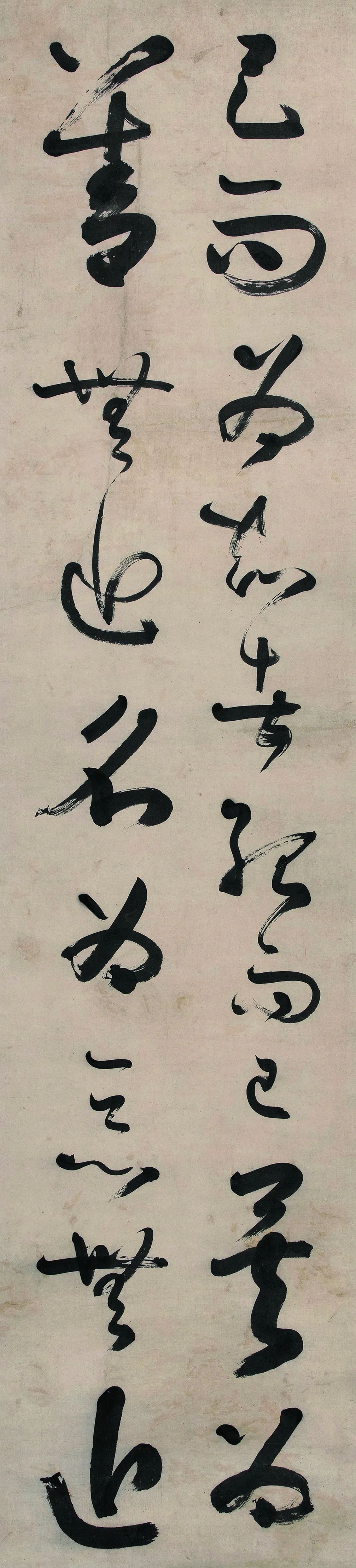

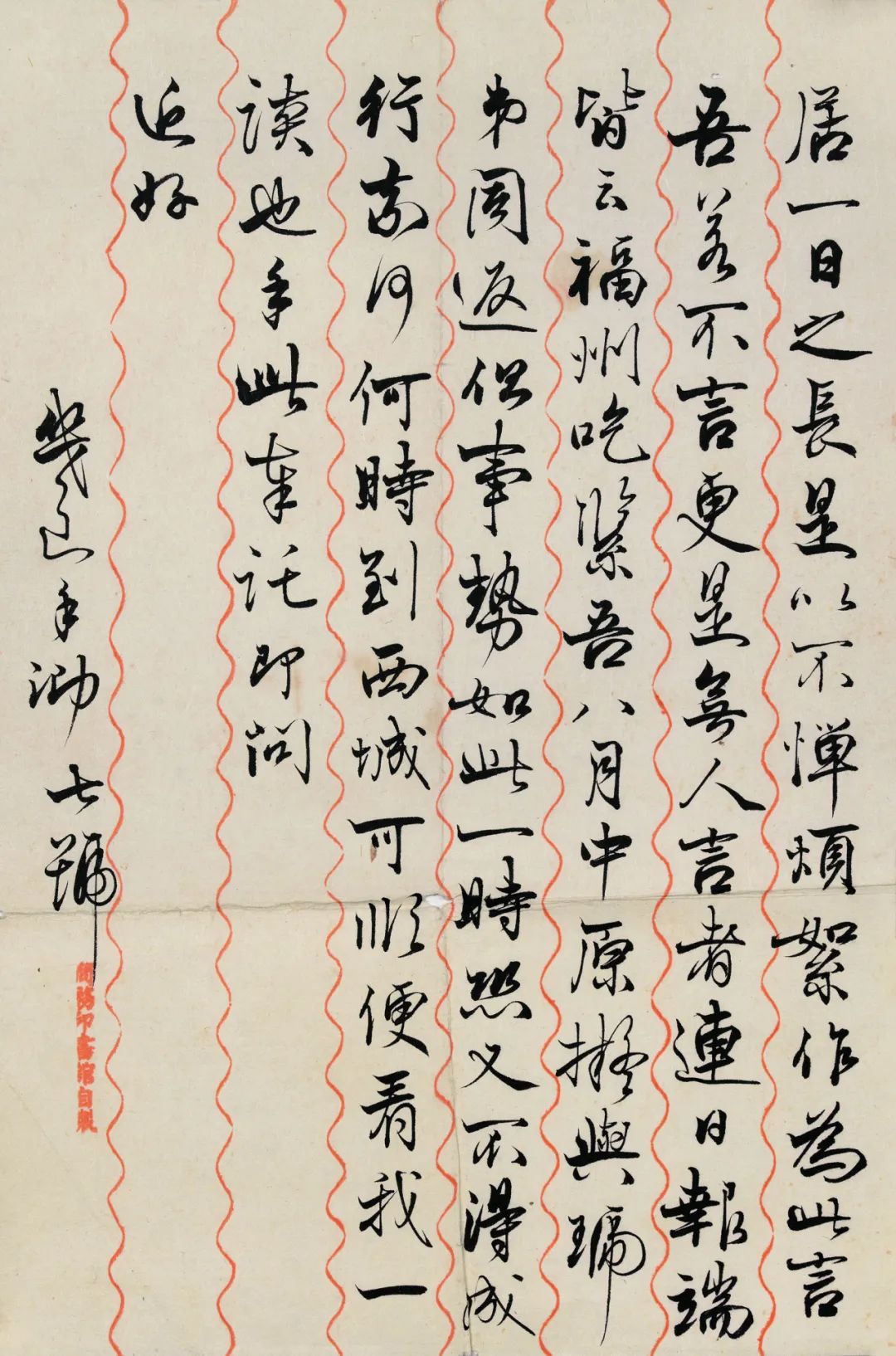

严复 行书致诸子女札 ,现藏于严复翰墨馆,一九二一年。

释文:字谕瑸、珑、顼等知悉,为父日来稍差,福州天气已是春深,昨夜雷始发声,今日又晴明也,吾长居一小楼,足不出户,故于见闻无甚可述。但使可以支持,拟谷雨后,立夏前回京。(自上海到津,因二姐会晕,故不拟坐船,但坐火车,则一路车站月台,吾病体实来不及,而以浦口月台为尤甚,不知汝大哥有法想否?前闻昭扆说,浦口站有前水师学堂学生吴梦兰者,在彼当差,颇有势力,若先以信托之,嘱备簥或人力车相侯,于老人甚有济也。若昭扆尚在京,可叫大哥就近询之,或另行想法,切切)。惟前礼拜二曾到日本博爱医院,用X字光验肺,见肺中有黑晕两处,一近右肩,一在右边肺底,前约有拇指大,后则甚淡而小。医云吾之喘欬,即此为祟,盖黑晕所呈,即缘肺叶发炎,血聚作硬所致耳。此是送老病,但天气对,加以善药可稍松耳,可告娘等知之。辛酉二月初三日父泐。

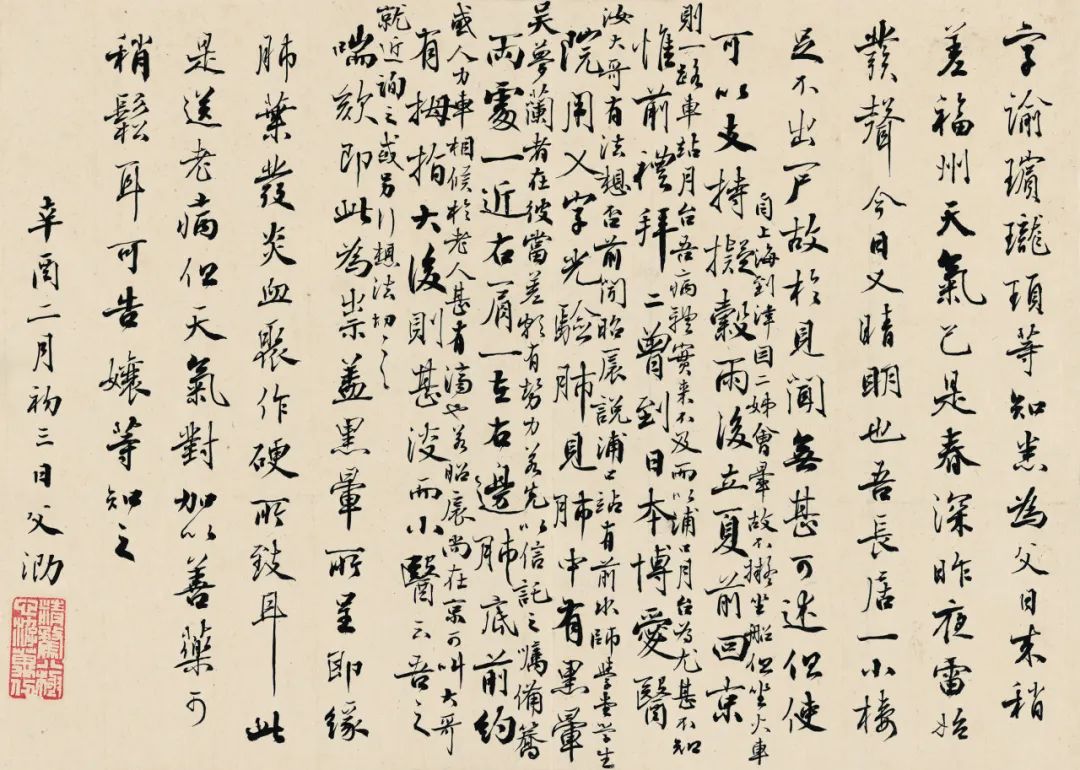

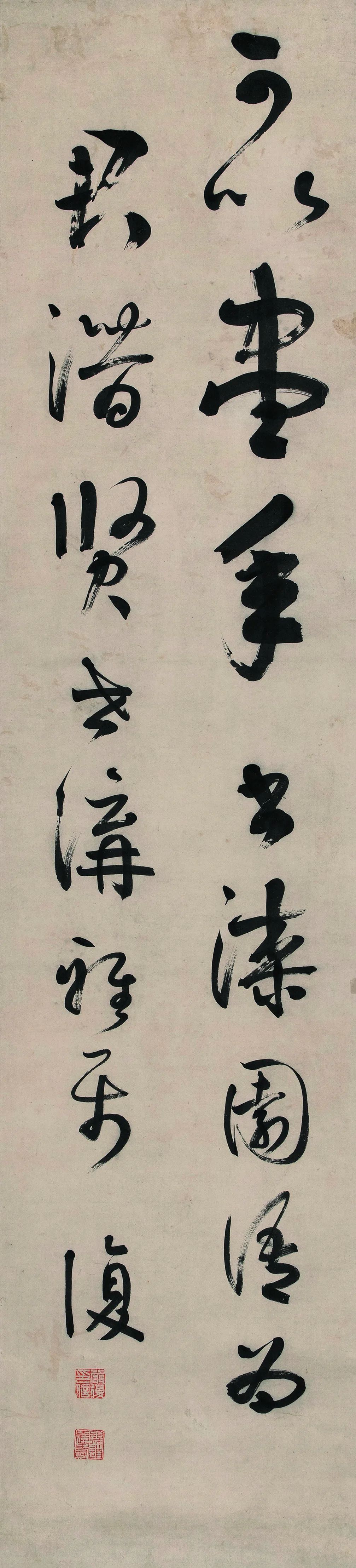

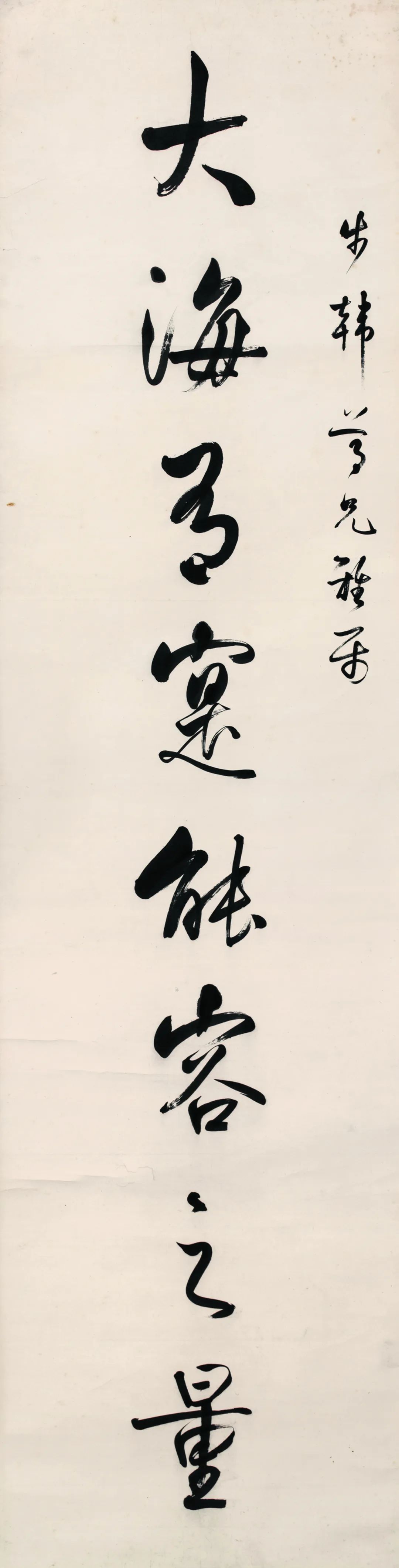

严复 行书韩愈题木居士诗句轴, 纵82cm 横37.7cm,现藏于严复翰墨馆。

释文:偶然题作木居士,便有无穷求福人。

严复的书法知识

由于少年失怙,严复不得不在十四岁(一八六六年)时即从私塾教育转投与科举考试没有太大关系的马尾船政学堂学习轮船管驾,自此至二十七岁(一八七九年)从英国朴次茅斯海军学院结束留学回国担任教员,有十三年时间以西学(尤其是与海军有关的技术和学问)为主。但童年时代打下的传统学问基础并没有被他淡忘(尽管有所耽误),回国后甚至还非常自觉地在弥补各项知识,比如向吴汝纶学习古文作法。他的书法知识,从现存材料看,约可归为两类。

第一类,关于技法和学法。这主要见于他给子侄辈的信件。如一九〇六年十一月三十日,与外甥女何纫兰书:“凡学书,须知五成功夫存于笔墨,钝刀利手之说万不足信。小楷用紫毫,或用狼毫水笔亦可,墨最好用新磨者。吾此书未佳,正缘用壶中宿墨也。至于大字,则必用羊毫,开透用之。市中羊毫多不合用,吾所用乃定制者。第二须讲执笔之术,大要不出指实掌虚四字,此法须面授为佳。再进则讲用笔,用笔无他谬巧,只要不与笔毫为难,写字时锋在画中,毫铺纸上,即普贤表弟所谓不露笔屁股也。最后乃讲结体,结体最繁,然看多写多自然契合,不可急急。邓顽伯谓密处可不通风,宽时可以走马,言布画也。”第二天,又给何纫兰送了两种字帖,云“今送去赵松雪《兰亭十三跋》及文待诏《千字文》两种”“勤习之,久后自有进步也”。这里所说,基本属于常识,如果一定要指出其可贵之处,或许在“不要与笔毫为难”“所谓不露笔屁股也”这两句上。盖清人于笔法有各种复杂的讲究,而严复则置之不理,且这两句话透露出一种特别务实的态度,非常难得。或曰:“说明他对此没有研究。”这却不然。他与林纾等精于书法的友人过从甚密,与熟知碑派书法的梁启超等也有不少接触,本篇中引邓石如“密处可不通风,宽时可以走马”语,可见他对流行理论也是了解的。他自跋所藏李邕《麓山寺碑》中又说:“书法七分功夫在用笔,笔及纸时,毫必平铺,锋必藏画。所谓如印印泥者,言均力也;如锥画沙者,言藏锋画也。解此而后言点画,言使转,言增损,言赏会。”(《严复年谱》中“言”均释为“定”,误)结合上文给何纫兰信件的内容,可知他信奉的是传统笔法学说。

第二类,是书史知识。他自跋所藏《麓山寺碑》说:“王虚舟给事尝谓:‘右军以后,惟智永草书《千文》、孙过庭《书谱》足(原文作之,误)称继武。’宣统元年七月十四日书。”“汪容甫《云麾碑》跋尾谓:‘北海书法,出于大令,变本加厉,益为劲险。其于用笔之法,可谓发泄无余。米元章、赵子昂、董玄宰各以书雄一代,其实皆从此碑得法,故是碑实法书之津逮也。’”“此书用笔结体,虽出晋贤,然多参以北碑意境,若郑羲、若刁遵二碑法,于行间字里,时时遇之”。他对古代书法的熟悉程度,有时可能会出乎我们的预料,如一九二一年四月一日他在答熊锡育书中说:“嘱撰祝辞,数番临纸,亦以不能用思,无以报命。愧悚之至!忆羲之有云:‘吾老不堪事,即作此书,便大顿。’真不佞今日情形也。”他此处引用的王羲之语出自《想弟帖》,原文为:“吾不复堪事,比成此书,便大顿。”微有不同,可见出于记忆而非抄书,这至少说明他对王羲之法帖是相当熟悉的。尽管如此,从《〈麓山寺碑〉跋》的这些书史知识可以推知,他的书法史知识显然主要不得自于自己的研究。

这是很有意味的一个现象——作为维新运动最重要学者之一的严复,在书法方面没有创造出什么新知识。我们当然可以简单解释说,这是因为术业有专攻,他的精力主要在翻译,无暇顾及书法,不奇怪,但事实并不这么简单。他自回国至去世的四十多年时间里,除了教育(执掌天津、安徽、上海、北京的各类学校,如京师大学堂等)、翻译、办报等之外,还用了不少精力研究中国学问,比如批注《老子》《庄子》《王安石诗集》《古文辞类纂》等,并且购买碑帖,临习经典等事也几无懈怠。显然,精力不是主要原因,主要原因应该是他的书法立场。

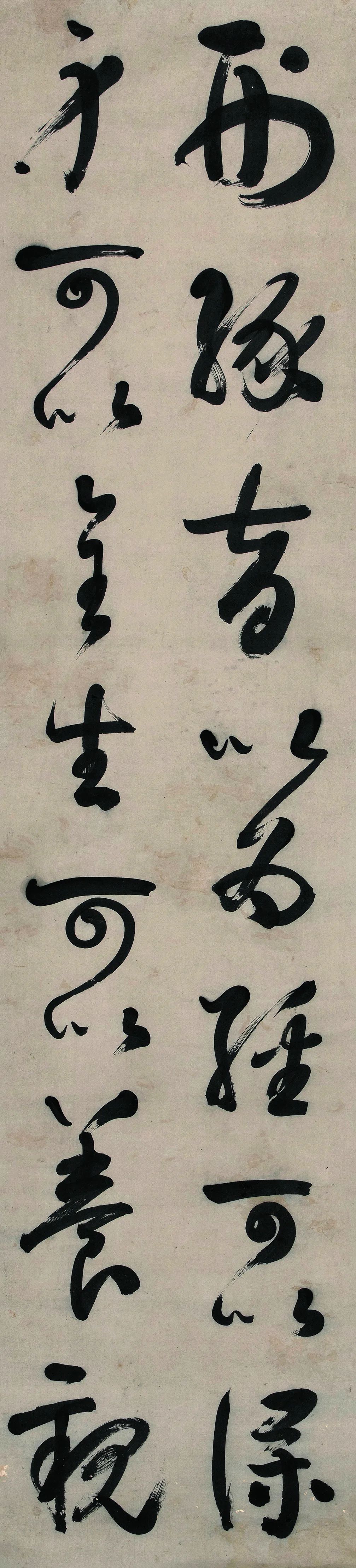

严复 草书庄子养生主节录四条屏,纵160cm 横36cm×4,现藏于严复翰墨馆。

释文:吾生也有涯,而知也无涯。以有涯随无涯,殆已!(而)已而为知者,殆而已矣!为善无近名,为恶无近刑。缘督以为经,可以保身,可以全生,可以养亲,可以尽年。

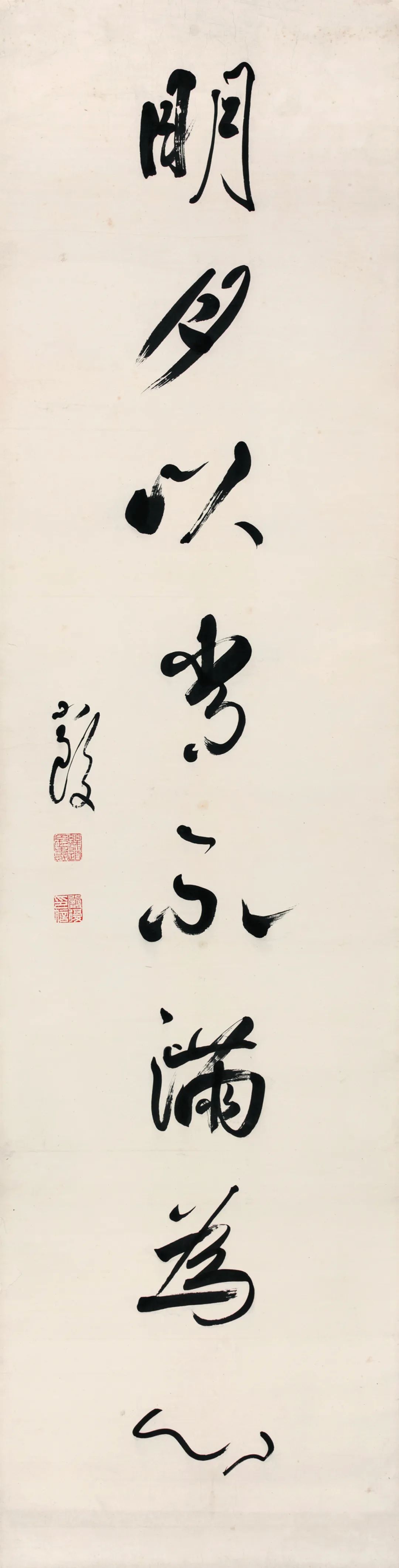

严复 行书八言联, 纵171cm 横43cm×2,现藏于严复翰墨馆。

释文:大海有实能容之量 明月以常不满为心

严复的书法立场

严复的书法立场,可以分解为两层:定位和审美倾向。

关于定位,严复似乎并没有明确的表述,但从他的言行可以略加推测。他自己对书法是颇为投入的,对书法“创作”的甘苦难易也是深有体会的,如严复一九〇九年三月十八日致友人书说:“盖行草实易挥洒,不若朱阑真书之劳神也。”书法也在他的生活中扮演了比较重要的角色。一八九三年十月二十三日原配王夫人去世后,严复“创巨痛深,百般悔恨,所以都无好坏,日唯临池看书消遣”,一九二〇年六月十日答熊纯如书说:“还乡后,坐卧一小楼舍,看云听雨之外,有兴时稍稍临池遣日。”其时距他去世已不过数月。今存福建福州严复翰墨馆的临帖作品,可以窥见他日常临习的勤奋和广泛,所临既有《阁帖》,也有唐宋元明各朝名家,并且都非常严谨,而非游戏,所用功夫及形神表现能力,即便与书法名家相比,也毫不逊色。他的毛笔消耗量很大,一九〇三年曾自述“复月需秃管两三支”,而且质量要求很高,前文与何纫兰书中可以看出专业程度。一九O一年他曾写信给得意门生熊元锷:“平生用长沙笔匠花文奎所制大小楷羊笔,甚为应手。今自天津南来,乏笔可用,欲得花文奎制小楷羊毫三十支,中书羊毫十支,屏笔、对笔各二支。不知于湘友中能为致之否?”而且,他对于不同批次的毛笔质量非常敏感。一九〇三年与熊元锷书说:“前惠湘笔数十支,至以为纫。惟此次所选毫足而硬,头次所购毫熟而单。”他表示不太满意,后来甚至提了不少具体要求。这些笔当然主要不是用来临帖和“创作”的,而是用来书写文稿的,但越是如此,越说明他对于书写的讲究。他的很多文稿完成后都需请人抄写再送到出版机构,在一九〇〇年与张元济书中云:“今拟分卷随抄随斠随寄......敝处写手李生和度(嘉壁)受书法于武昌张廉卿,号一时名手。”由此或可推知,他的讲究不全出于字迹是否清晰、是否易于辨认等,而包含了对自身书写水平的某种期待。一九二〇年一月八日,他与柯贞贤书中称:“病后复书,不成字,死罪死罪!”语气如此自责,出人意料,可见这种期待的力量。与此同时,他对于书画类的雅集交流,一直也保持着浓厚的兴趣。一九一三年四月九日旧历上巳,与梁启超等四十人雅集,有诗:“暮春值癸日,遐想山阴游..……借问王右军,感慨犹此不?”一九一九年四月一日旧历上巳,在福州西湖宛在堂参加稧集,有《题宛在堂》诗。至于与林纾等人书画往来,则更常见了。能看出他对书法的重视程度的,还有他对家庭教师的选择以及子女日常生活的安排。一九〇六年八月二十三日,姚永概函告:“嘱求中文师席,再四思之,有全椒金君子善,其诗、画、骈、散、字五者俱佳,人品尤高绝。”金子善从此一直在他家任教直至去世。据研究,严复三子严琥在书法、绘画、篆刻等方面是识得门径的。四子严璿七八岁时,即“乐观地认为,严璿‘他日必以书法名世’”。一九一八年他将十五岁的严璿送到唐山工业专门学校就读,并对学习生活做了各种规定,即包括临习古代法书。一九一八年十二月十六日,书谕五子严玷说:“先生年底回南,汝能自温习书本或学字,最佳。”可见,无论是在自己的生活还是子女的生活中,在严复看来,书法都是不可或缺的。

但是非常遗憾的是,在严复关于社会教育的设想中,却没有书法的位置。他认为美术(根据他自己的解释,包括辞赋、诗歌、图画、刻塑、建筑、百工等等,没有书法)非常重要,是“教化之极高点也”,因此特意花时间翻译了《美术通诠》。在与外甥女何纫兰讨论创办上海女校的设想时,提出“此校重汉文、科学、卫生、美术,而西文则兼习”,仍然没有书法。至于早年为其他类型学校设计教学科目时,更没有书法的位置了。

是不是严复没有认识到书法的审美价值呢?显然不是。对书法,他有清晰的审美取向。在《麓山寺碑跋》,他说:“李北海书结体似流漫”,而用笔却极凝重,学其书者所不可不知。若以宋人笔法求之,失之远矣。”“唐书之有李北海,殆犹宋之有米南宫,皆伤侧媚劲駚,非书道之至。”又引前人语云:“右军书正如德骥,驰骋之气,因而存之。虔礼以讥子敬、元章之议张旭,正病其放耳。”一九〇九年三月十八日得友人书屏,他对其“笔意宁静淡泊”大为欣赏。可见他在审美上偏重的仍然是比较传统的书卷气,这从他自己的创作中也能看出。有趣的是,前文讲他曾在一九〇六年时曾送给何纫兰两本字帖,其中一本是赵孟頫的,但到一九一八年给严璿规定书法学习内容时却说:“唐代钟绍京与元代赵孟頫的字帖,结体散漫,不适合初学,宜先临唐代欧阳询、柳公权或裴休字帖(如《圭峰碑》),将字体打得苍劲遒劲。”讲书卷气,还十分注重严谨。

为什么于私如此重视,而于公则又如此漠然?简单的解释也许很容易给定,比如书法没有西方学科作为参照,无法在教学设计时给予位置。但是,如果进一步探讨他心目中的学问和技能体系,也许会发现,他对“美术”本身其实就是矛盾的。一九〇六年六月十五日在上海青年会演说《教授新法》中说:“自物理、美术两方面而言,则偏于艺事,短于物理,而物理未明,故其艺事亦难言精进。”因此,他提出的教法是:“发蒙之始,自以求能读书写字(按文意,非关书法)为先。然于此时,便当教以观物之法,观物以详审不苟为主,欲其如是,莫若教之作画。作画不必遂成画家,但使粗能,已有大益。盖画物之顷,童子心不外驰;而求肖物,则必审物,此二者皆极有用之心习,而其事又童子之所欣,而不以为苦,故可贵也。”在这里,“作画”不过是一种工具。而不是工具的东西是什么呢?是“物理”。为什么是“物理”呢?因为“道在必使学者之心,与实物径接,而其用自明,不得徒资耳食,因人学语”。相比于根本的学问(道),即便“美术”也不过是工具而已。不难看出,这其实就是传统的“道器观”。这种态度,还表现在著名的“术鹄论”中。一九一〇年二月,他为商务印书馆《涵芬楼古今文钞》作序云:“(盖学之事万途,而大异存乎术鹄。)鹄者何?以得之为至娱,而无暇外慕,是为己者也,相欣无穷者也。术者何?假其途以有求,求得则辄弃,是为人者也,本非所贵者也。为帖栝,为院体书,浸假而为汉人学,为诗歌,为韩欧苏氏之文,樊然不同,而其弋声称、网利禄也一。凡皆吾所谓术,而非所谓鹄者。苟术而非鹄,适皆亡吾学。”与“鹄”相比,连诗歌及韩欧苏的文章都不过是“术”而已,何况是其他!值得特别注意的是,他通常谈及书法时用的是“书”“书法”“书道”,指导子侄辈则有时用“学字”,但在这里被他归为“术”行列的,却仅仅是“院体书”。

由此,严复的书法立场其实已经可以看出:它是个人学养的一个重要成分,不同于院体书这种“术”;其功用至少可以“遣日”;在审美上,偏向“凝重”“宁静淡泊”“苍劲遒紧”。这是地道的传统文人式的态度。对碑派并不缺乏了解(甚至引用过也实践过)的他,却没有采用太多碑派的态度。这种文人式态度,从这句话中可以看得更加清晰:“书法七分功夫在用笔……至于造极,其功夫却在书外矣。虽然耽书,终是玩物丧志。”在这样的立场上,未能创造关于书法的新理念、新知识,是不奇怪的,但不产生新理念、新知识,既不妨碍严复个人对书法的沉迷,也不妨碍后人欣赏严复书法。面对严复书法,我们仍能对其笔墨的清健和纯净产生足够的感动,仍能真切地感受到他在临摹经典时那种心无旁骛的澄明之境。

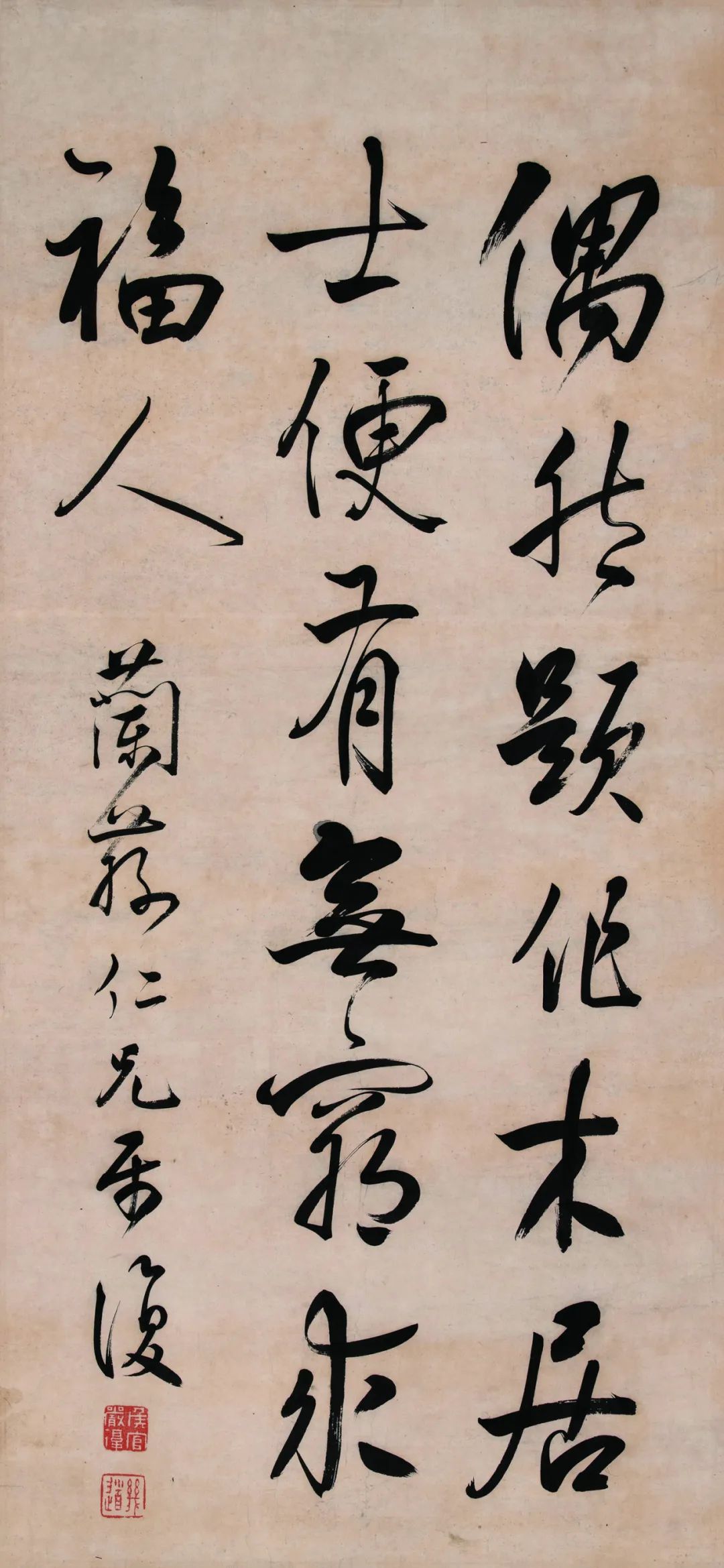

严复 行书苏轼次韵孔毅父久旱已而甚雨诗横幅 ,纵24.5cm 横75cm ,一九二〇年。

释文:去年东坡拾瓦砾,自种黄桑三百尺。今年刈草盖草(雪)堂,日炙风吹面如墨。平生懒惰今始悔,老大勤(劝)农天所直。沛然例赐三尺雨,造化无心恍难测。四方上下同一云,甘霔不为龙所隔。蓬蒿下湿迎晓来,灯火新凉催夜织。老夫作罢得甘寝,卧听墙东人响屐。奔流未已坑谷平,折苇枯荷恣漂溺。

腐儒粗粝支百年,力耕不受众目怜,破陂漏水不耐旱,人力未至求天全。会当作塘径千步,横断西北遮山泉,四邻相率助举杵,人人知我囊无钱。明年共看决渠雨,饥饱在我宁关天。谁能伴我田间饮,醉倒惟有支头砖。庚申开岁四日写,东坡久旱,已而其雨,诗自谓能合平原江夏为一手也。几道并记。

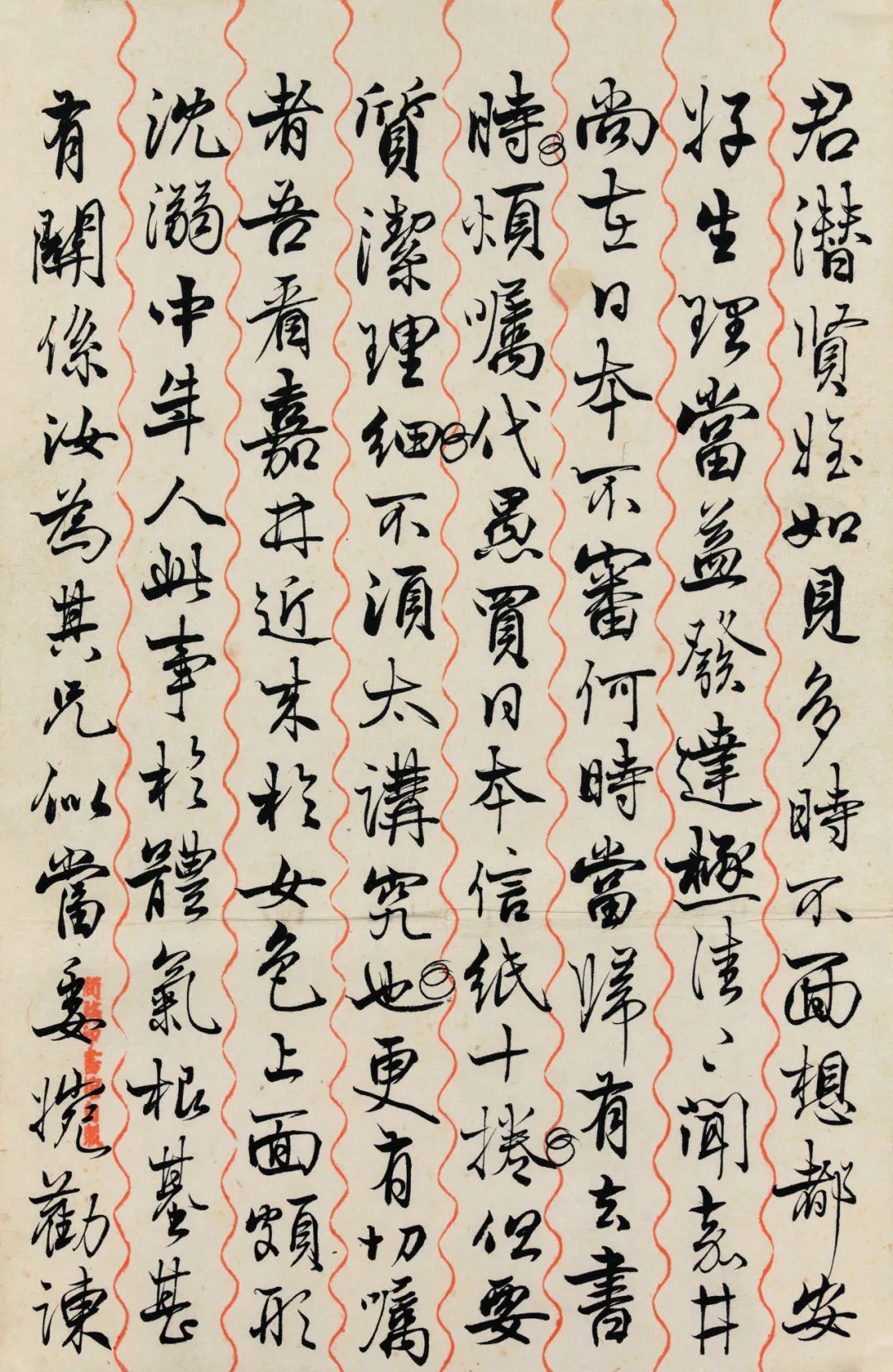

严复 行书致严培南札,纵26cm 横17cm×3, 现藏于严复翰墨馆。

释文:君潜贤侄如见,多时不面,想都安好,生理当益发达,极佳、极佳。闻嘉井尚在日本,不审何时当归。有去书时,烦嘱代愚买日本信纸十卷,但要质洁理细,不须太讲究也。更有切嘱者,吾看嘉井近来于女色上面颇形沉溺,中年人此事于体气根基甚有关系,汝为其兄,似当委婉劝谏,至于所费钱财,抑居其次。闻贤梁孟于烟霞一道,亦有进境,此事我过来人,知之极稔,凡今日所谓快意者,皆他日丧失自由之资,故革固不能然,亦须猛醒节制。嗟夫,人生祸患皆伏于得意之时,汝兄弟近日生理颇有得手之势,望深察吾言,自施临厓勒马手段,则后福正无穷耳,吾于汝曹忝居一日之长,是以不惮烦絮,作为此言,吾若不言,更是无人言者。连日报端皆云福州吃紧,吾八月中原拟与琥弟同返,但事势如此,一时恐又不得成行 ,奈何。何时到西城,可顺便看我一谈也,手此奉托,即问近好。几道手泐。七号。

书史写作中的严复

梳理至此,看了严复书作的读者在心里产生的一个疑问也就自然浮现了——为什么近代以来的书法史写作中,严复基本上是被缺席的?

回答这个问题并不难:一个没有创造新知识、新理念的书法家,自然无法进入历史。退一步说,即便站在传统书法的立场上,他也并未出色到非写入书史中不可。

这个回答在学理上不应被指责。历史写作总是有自己的立场的,以创新与否和出色与否作为历史的选择标准,是历史学家的权利,也符合一般艺术史观的要求和艺术史读者的期待。

问题是,人们写作历史时并不总是坚守这两个标准。反观宋元以来的书史写作,就能看得非常清楚:宋元明清乃至近现代,均有大量创新不足也并不出色的书法家进入了书史。他们进入的凭证,有很大一部分原因是身份而非书法本身。大体而言,宋元明时期,只要是著名文人(官员)且有作品传世,就有机会进入书史;明清以后,情况发生变化——面向市民的边缘化文人身份也可以成为进入书史的依据。

于是问题实际上已经转换了——在清末民初的书坛,严复(以及与他身份相似的一批知识人)是不是可忽视的一类书法人?这类书法人的典型特点是:自然传承当时文化教育体制下提供的书法知识和技能,并通过自己的努力或天性,在古典书法的传承上具有自己的一定特色(但未必是重大创新)。与其他群体尤其是创新群体相比较,这类书法人的数量也许是最为庞大的,他们反映了书法在当时最为普遍的一种存在状况。这一点本文无法展开论证,但看看当下拍卖行里不断涌现的清人尺牍,其实是一目了然的。

至少从宋开始,文人以书画为余事,强调向内,追求内涵(学养、人品)在笔墨中的寄托,这是“古之学者为己”式的追求;而明清以来的职业化书画家的追求,则可以用郑板桥的话“世人好奇”来概括,要求向外,在笔墨上,视觉上找到打动世人的方法,这或许可以说是“今之学者为人”。严复的书法,无疑属于前者。这两种,哪一种是更根本的中国书法的精神?即便不轻重于其间,我们是不是也需要对一定程度上有所忽略了的前一种重新给予关注?他们诚然并未创造书法的新知识、新理念、新技巧,但在传承的基础上,却也常常因为学养、个性、经历等原因,形成了一定的个人风格,在审美上有着自己的价值。更重要的是,他们整体性地昭示着,中国书法至少在清末民初,仍然给大量知识人提供着精神逍遥的园地。这种逍遥,没有因为维新运动而丧失其生命力,没有随着辛亥革命以及近现代以来一系列风云变幻而中断,反而在二十世纪70年代末推动中国书法迎来全面复兴的新格局。全面复兴的大潮中,各种新风格不断涌现,但传承仍然是主调之一。在弘扬民族传统文化重新成为时代主流声音之一的背景下,严复的书法,值得我们反身思考——为什么一个对西方如此熟悉的维新人物,却始终坚守着书法的传统?要讲好当代中国的书法故事,不能只维新、不思旧,而要深入研究这些现象,避免导向上的偏颇。他们没有因维新而遗忘历史、遗忘传统文化,历史和传统文化也不应该遗忘他们。

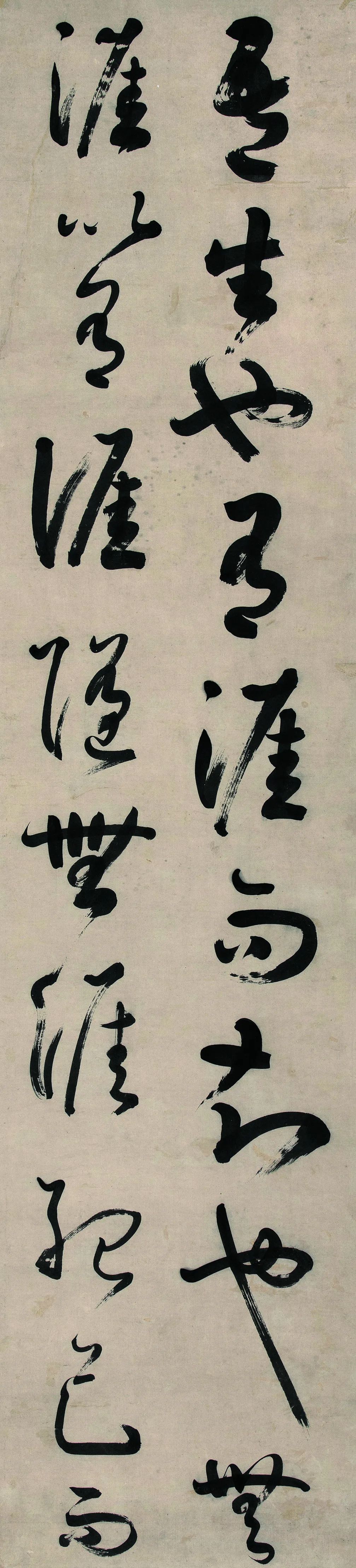

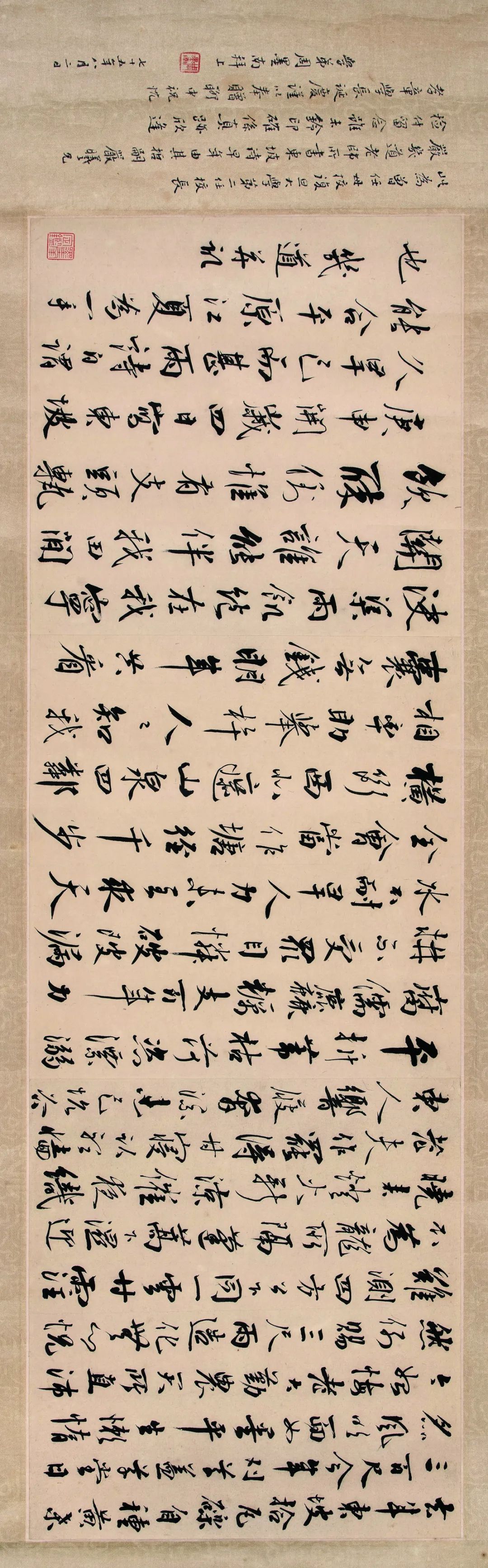

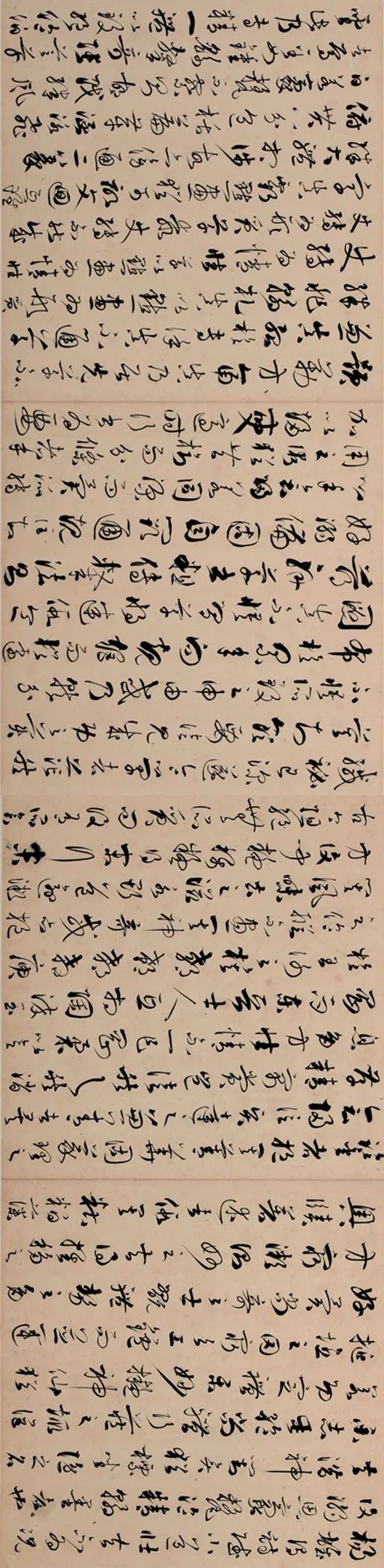

严复 草书节临孙过庭书谱卷,现藏于严复翰墨馆。

严复面对的文化难题

这是本文的余论,而且准确地说不是严复自己的难题,而是严复面对的时代难题。这个难题,是书法相关文化门类的变化。兹列举几条:一是新旧历问题。一九一九年九月二十日严复诫三子琥:“刻下新旧两历并行,凡作家信用新则纯新,用旧则纯旧,不可乍阴乍阳,必致迷乱误事......又如朔、望、弦、浣及初几等字,皆旧历有之,不宜以书新历......汝方努力学为有章程踏实做事人,此虽小节,亦有章程人所不苟者,不可忽也。”二是称谓问题。一九〇七年八月,严复曾为人书一条幅,因落款有误,导致称谓出现问题,特意致书加以解释。三是文字问题。一九一九年十一月二十九日,严复谕三子琥,批评他“故多讹字”,如“辛”“幸”误用等说:“闭门索句,甘苦固非朋辈所与知,而非经一番戛戛其难之候,终身没出息矣。”一九一八年十月二日,谕四子璿:“今日国中无论何等学校,皆非学习真正国文之地,要学习须在家塾。”这些问题的出现,离停止科考、开办新学堂不到二十年时间。它们意味着严复(以及与严复相似的一批知识人)必须面对书法所依赖的传统知识基础的逐渐解体乃至被全面替换的局面。严复本人的很多批注已经不再使用毛笔而是硬笔,他给侄女的工具建议中也已经有“水笔”等新事物。相比于工具替代,字法、历法、称谓,尤其是国文的日渐不地道,才是更根本的。

也许是因为对维新以来的整个文化发展趋势怀有忧虑,严复在一九一三年提出:“读经自应别立一科......至于嘉言懿行,可另列修身课本之中,与读经不妨分为两事,盖前者所以严古尊圣,而后者所以达用适时。”一九一七年四月二十六日致友人书说:“鄙人行年将近古稀,窃尝究观哲理,以为耐久无弊,尚是孔子之书。”一九一九年致友人书又提出:“寒家子女少时,皆在家塾,先治中文,经传古文,亦无不读......如祖父颜容,总须令其见过......至于从事西文西学,极早须十五六方始。”一九二一年十月立遗嘱时,第一条即说:“须知中国不灭,旧法可损益,必不可叛。”严复绝非一个守旧之人,他的这些意见也绝非为书法而发,但在所谓“书法热”已近四十年的今天,上述问题和建议是不是仍然应该引起我们的关注呢?文字、历法、称谓等,至今仍是书法界挥之不去的痛。启功先生曾开玩笑地说应当建立一门“猪跑学”(指传统文史常识之学),正是针对这种痛而言的。书法不是孤立的笔墨存在,它关联着一系列文化门类。由相关文化引起的变化,目前我们看到的只是可见的硬伤,而内涵、气质上有没有相应的值得反思的变化呢?对此,我们的思考未必已经足够。严复作品呈现出来的那种宁静而自在的气息,也许就是反思的一个方向。

来源|中国书法杂志