寻找“颜柳欧赵”的精神世界

——杨耀扬访谈

本报记者 黄俊俭

黄俊俭:1992年,你写的小楷四条屏获第四届“中青展”最高奖。转瞬间,20多年过去了。现在,你还坚持写小楷吗?你认为如何才能写好小楷?需要注意哪些问题?

杨耀扬:是啊,时间过得飞快,一分一秒也栓不住。40多年的写字经历,我研究最多的还是楷书。现在,小楷我写得少了,主要是岁月不饶人,写小楷时间一长,眼睛和颈椎都吃不消。所以,现在我拿出去展览的楷书,大多是三四公分的中楷。

我认为,写小楷最要紧的是取法要高,“第一口奶”吃的是魏晋小楷,高古的气息就会伴随你一生。我临帖有这样的真切感受:从“钟王”往下写,唐人小楷、元明小楷,越往后面写就越轻松;反之,先入手文徴明、钟绍京小楷等,可能庙堂大局的气象再难见到,而流美秀逸的风格也会伴随你一生。

写小楷我非常注意下面几点。

第一,卫夫人说:“下笔点画波撇屈曲,皆须尽一身之力而送之。”我以为并非虚妄之说。小楷虽小,但我书写时手臂绝不靠死,处于一种“擦毛毡”的状态,尤其是一些主干长线条,在发笔时力争腾起手腕,像发动机一样鼓起笔势。

第二,我临写小楷,和临大字一样,非常关心点画形态的细节,比如说发笔,它是方的、还是圆的,还是尖笔顺势走的;他按下去的角度是多少、按下去的轻重是多少;有些地方为什么是尖笔入,有些地方为什么是方口,这些都是细微之处的形态,我想只有研究它,才能有每个点画的不同表现。只有把细微之处写出来了,才能胜过泛泛而谈。

黄俊俭:当前的楷书创作存在这样一种现象:一些书家若写大楷,多半是写魏碑。你如何看待这种现象?

杨耀扬:中国楷书四大家“欧颜柳赵”的衰落真正是莫过于今天了!在较高层次的权威展览中,唐楷难觅,大楷领域基本是魏碑的天下。形成这种局面,我以为一个主要原因是认为“灵动”是楷书第一要务,即楷书必须要有表面抒情的点画姿态。所以,进入展览的唐楷,要么是褚遂良《雁塔圣教序》和《大字阴符经》风格,要么是被异化了点画的“颜真卿”。在这样的书风的导向下,唐人楷书最具本质特征的正大、庄严和肃穆的气象偃旗息鼓,一波接一波的作者追求的层次是技术上的“为灵动而灵动”。楷书的三大系统,小楷、魏碑和唐楷在艺术规律上有一个非常大的区别,这就是唐人尚法,呈现正大气象、庄严肃穆,而小楷魏碑结构自由多变。结果是抒情的形态无法在“欧颜柳”的精神世界内进行衔接,而在小楷魏碑的多变结构中如鱼得水。所以,写楷书的作者都趋之若鹜的奔向小楷和魏碑,尽可能的把小楷和魏碑朝着抒情化的方向发展。走进今天的展厅,楷书行书化,楷书也和行草书一样,大量同质化的作品主宰天下。

上述是问题的表现。深层次的原因是今天的书法作者和“欧颜柳”的精神世界不在一个层面上,唐代士大夫的胸襟和今天玩玩笔墨情趣不是一回事。从人生抱负上说,唐代士大夫的志向是“修身、齐家、治国平天下”,今天的作者可能更多的是一已之私参加“国展”。这样的目光短视和社会浮躁风气是有因果关系的,社会弥漫的是对名利金钱的欲望,表现在书法学习上也即人心静不下来,耐不住寂寞,渴望蜻蜓点水马到成功。

黄俊俭:你曾提出“楷书兴则书法兴”的观点,你觉得当前的楷书创作还存在哪些问题?

杨耀扬:在2007年的时候,我写了一篇《楷书兴则书法兴》的文章,被第九届全国书法篆刻作品展览论坛定为“入选论文”。近几年,我仍然在思考楷书创作的问题。

一些在楷书创作上的现象,孰是孰非萦于脑际而不能释怀。

一、近几年,书法界上上下下都在大声疾呼书家的文化修养问题。刻苦用功、焚膏继晷的书法人却读书不多,国学修养更是不够,与古代士大夫相比,在人生理想、胸襟格局等方面有着非常大的不同和差距,今天的书法笔法精微,但气格小、小情趣多和同质化现象严重,似已成为书法界的共识。

中国书协提出“艺文兼备”,这“文”的事情,惟读书养我浩然之气,所谓“读书破万卷,下笔如有神”,舍此别无他途。如作进一步探讨,有一个历史现象值得关注——举凡历史上有着正大气象的不朽之作,能写出博大开阔之作品,此人的人生经历必是历经磨难、艰苦卓绝,如司马迁说:“古者富贵而名摩灭,不可胜记,唯倜傥非常之人称焉。”伟大的作品都是“圣贤发奋之所为作也”。

这样的事迹在书法史上不乏先例:

颜真卿26岁时得罪杨国忠被贬;36岁时“罢官醴泉”;47岁时遇安史之乱起兵反抗;76岁时被叛将李希烈杀害。

苏轼坎坷磨难的人生,做官一贬再贬,最后被贬到荒无人烟的地方度日。

徐渭在人生低谷时几次欲死不成,后又杀妻而下狱。

傅山在明亡后出家,后又密谋反清被告发,他在狱中受酷刑并绝食,在此期间写下的5000余字的小楷《金刚经》,沉郁之气,溢于言表。

书法史告诉我们,那些书法史上的巨人,他们传世千古的不朽之作,都是在其人生磨难激烈时写就的。如果我们再看赵孟頫和董其昌,他们在朝中的生活待遇一定是优渥的多,其书法流美飘逸也就不难理解了。

再看我们今天的书法才俊,写得最好的时候,都在获得大名到来之前。而一旦成名成家日子优裕,“政治上去、业务下去”的状况,不能说概全也是数见不鲜。

二、今年四五月间,洛阳唐代的一个墓志铭拓片展在上海金山博物馆展出。我和四五位书法同道在颜真卿楷书作品《王琳墓志》前争论不休,有的说字的大小约在4公分,有的说应该还不止。颜真卿学褚的话题和字的大小的疑问,让我们在这张作品前久久没有离开,馆内的工作人员被我们感动了,他们找来尺子一量,我们都惊呆了,字格只有3.2公分!颜真卿内心发出的浩然之气,使我们感觉字要比实际写的大,这不能不说是作者博大胸怀的写照,不能不说是颜真卿“国家系于一身”之精神焕发出的神奇力量。

我在想,我们今天展览中的那些中楷作品,“国展”中的中楷作品,为什么感觉都像小楷呢?

这个唐代书法展有颜真卿、徐浩、张旭等大家的作品,200余件作品要停下来细看的非常多,感觉是风格各异、精品纷呈,在网上和出版物中大部分我都没见过。我们四五个人在展厅里徘徊了大半天,没有见到一位进门的参观者,这也让我们感慨不已!

三、如果在层次较高的展览中见到的中楷、小楷作品,一般都是长篇抄写古诗文,相应的落款文字如果不落一个长款则很难相配。这长款文字的内容,对一些读书不多、国学不足的作者来说,就成了一个难题。一个较为多见的现象是:把这篇古诗文作者(既便是家喻户晓的人物)的介绍摘抄上去;如果章法上感觉篇幅的字数还不够,则还把这篇诗文解题评论的文字再补上。

这样的落款我以为是不妥的:

一是长款抄录古文作者的介绍和解题文字,未尾怎么能写上“并识”“并记”之类的话呢?如果写“并识”“并记”,那必须是你自己撰写的内容,是“第一人称”口吻。退一步讲,即便是没有写上“并识”“并记”,作为一个书家修养和才学标识的长款跋文,也应该是你读了这篇文章、书写了这首诗后的记叙性读后感。在古人的作品中则多有涉及内容的考证、对资料的拾遗补缺等。总之,长款跋文是有感而发。

二是古诗文前的人物介绍和解题文字,是精益求精的官方规范文辞,用的是“第三人称”立场说话。如果是向展览投稿,你的站位就是虔诚求教的学生。如果落款抄录这些权威语言(有时甚至还是人人皆知的陶渊明、苏轼的介绍文字),岂不成了给评委当语文老师?涉及书法知识的,譬如说写上“张怀瓘是唐代书画理论家,活动于开元时”之类的文字,那就是站在高处讲书法史。遗憾的是,在我们的展览中,乃至权威的展览中,这样的长款内容或多或少的不断出现,看到这样落款的作品又入展又发表真是很无语。

黄俊俭:请谈谈你的学书经历。

杨耀扬:我大概是在1976年开始学习书法,在学书时间上是名副其实的老作者了。最早写得是柳公权大楷和文徴明小楷,但没过多久就开始写钟繇和王羲之。当年,那本仅四角多钱的《晋唐小楷五种》几乎被我翻烂了。2000年以后,我开始写唐楷,主要写虞世南的《孔子庙堂碑》。我认为,虞字缩小点和魏晋小楷很接近。2008年,我开始接手上海书协、上海戏剧学院合办的书法专升本和研究生课程班的楷书技法教程。因为要给学生示范,我临帖的范围一下子扩大了许多,诸如欧阳询的《虞恭公》、《化度寺》和《九成宫》;褚遂良的《孟法师》、《雁塔圣教序》和《大字阴符经》;颜真卿的《自书告身》、《勤礼碑》及至“柳公权”;其中,还多多少少临写过小欧的《道因法师》和《泉男生墓志》。在小楷上,我临帖的范围也扩大了,诸如存世还不算少的虞世南、褚遂良、柳公权的小楷刻本,南北朝时期散落在丛帖中的那些小楷和比较端庄的行楷。还有魏碑,虽然我没有直接临写(生怕自己仅有的一点楷书风格会变掉),但我喜欢的那几个本子,尤其重视它们自由的结构,如《张猛龙》、《董美人》、《张黑女》等。

近几年,虽说我临写的帖本没那么多,但我对自己风格取舍的路径还是清楚的,主线还是刻意经营钟繇的厚重和东晋南北朝时期的古意。所以,直至今天就形成了我现在这个楷书的面貌。

黄俊俭:谢谢你接受我的采访。

(访谈发表于2019年11月6日出版的《书法导报》第十版)

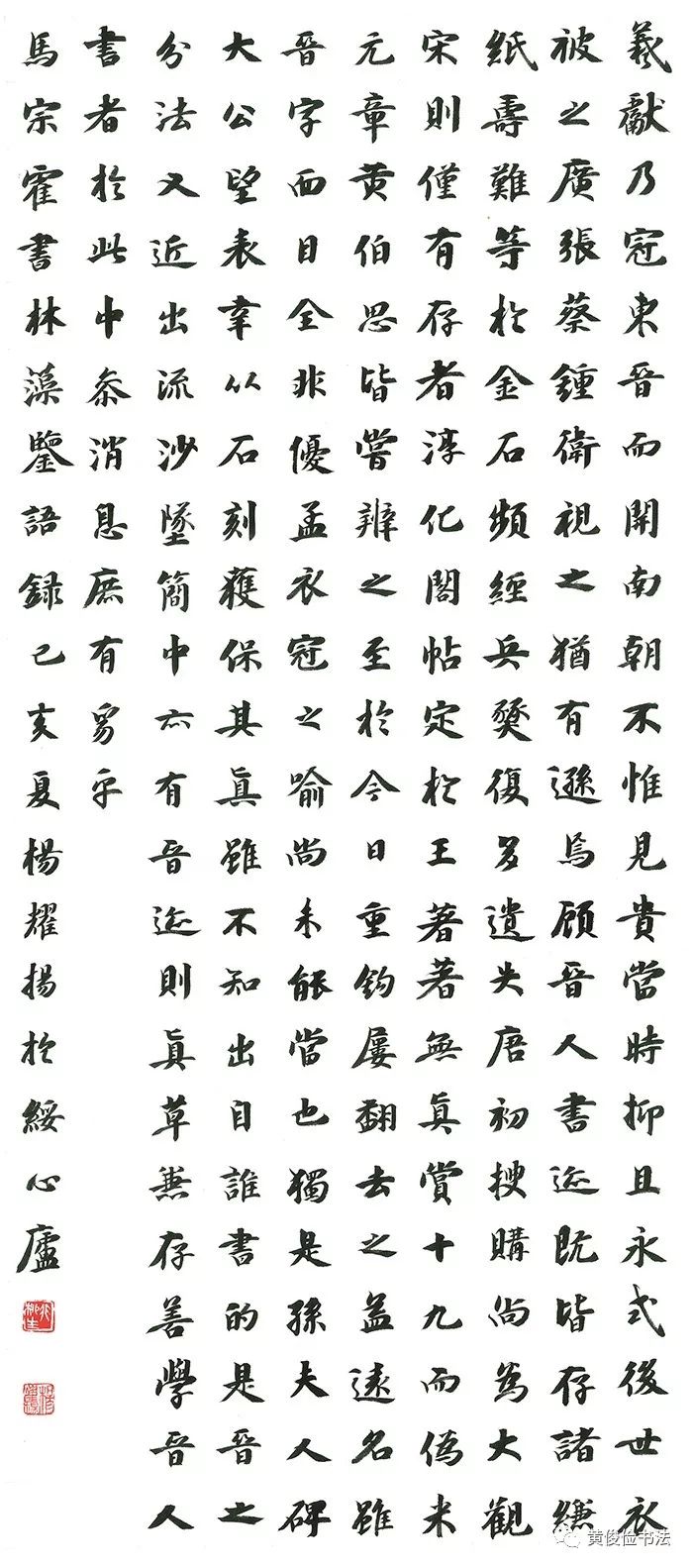

▲杨耀扬作品

来源:黄俊俭书法