我的展览不能举办,昨已借媒体致歉,同时也表示遗憾。未料网络上反响很大,关注点超出学术性了。因《诗书画》杂志近期在做一个专题,详细介绍了我的创作,尤其是“形式构成的方法和理念”。于是与编辑商量,按特殊情況处理,请他们正式出刊之前,先在杂志的官网和微信平台上推出,以期能把大家的注意力引导到书法艺术的讨论上来。

我还是那句话,借齐白石人言 : "天下高明,知我罪我,请事斯,请事斯。" 沃兴华 2018.04.27

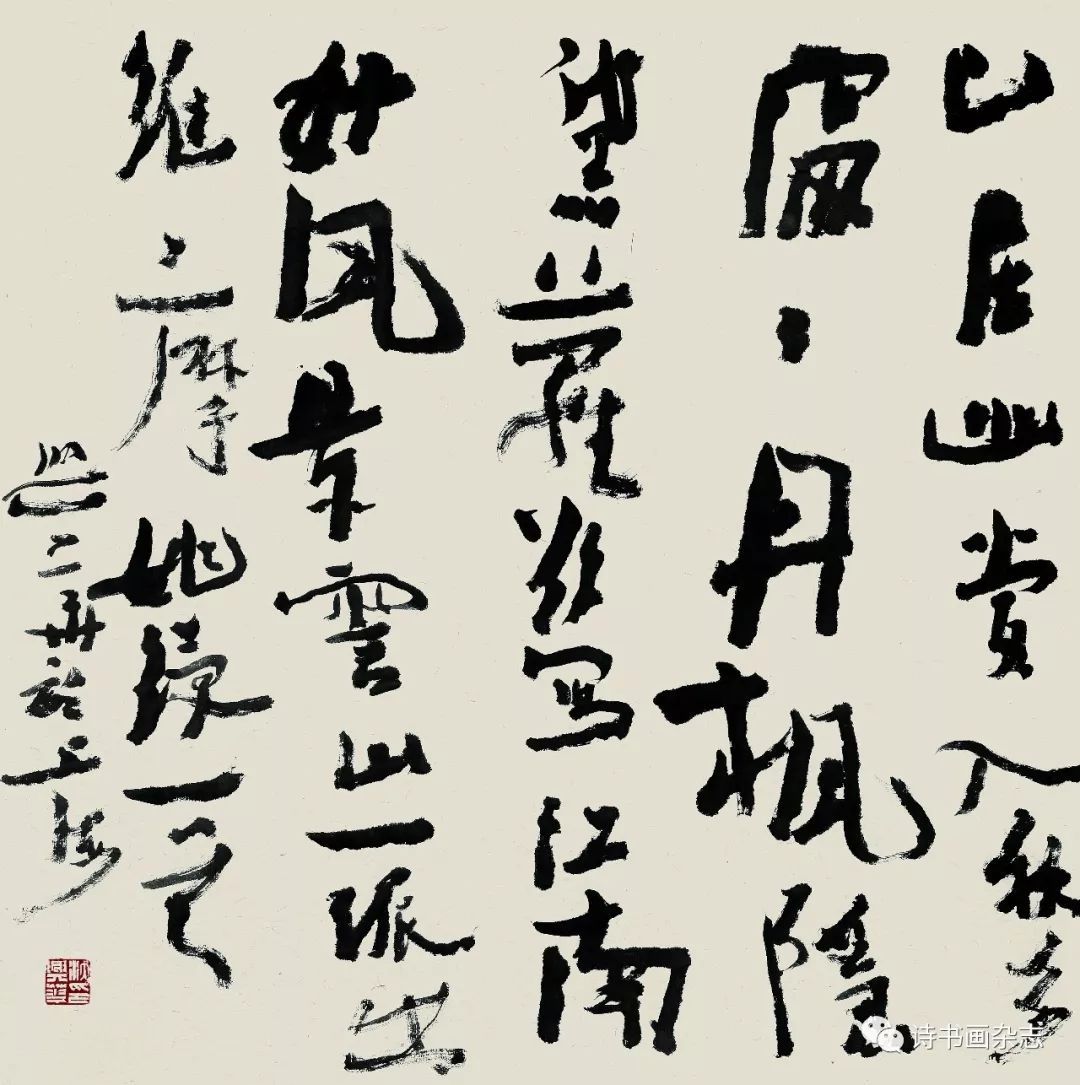

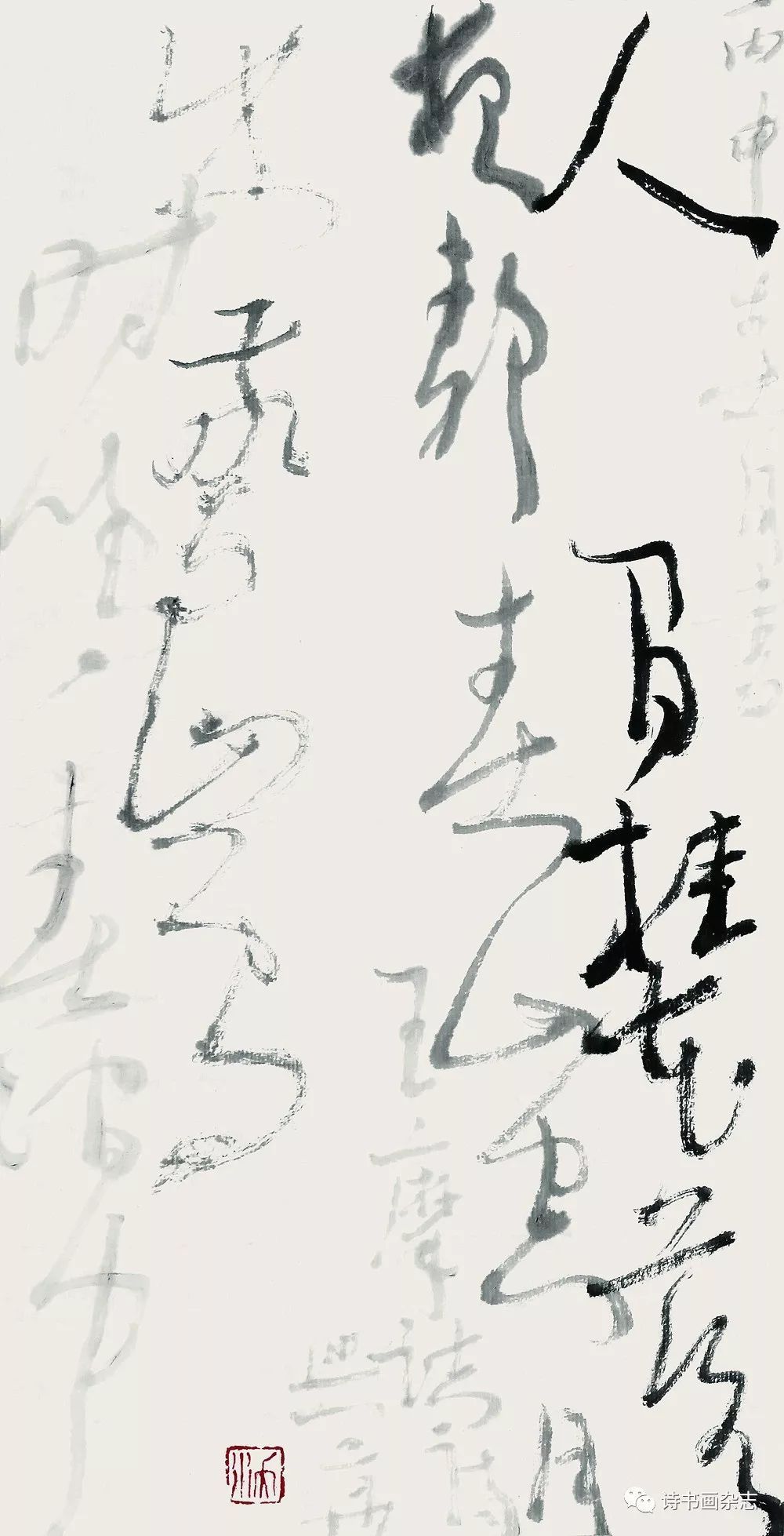

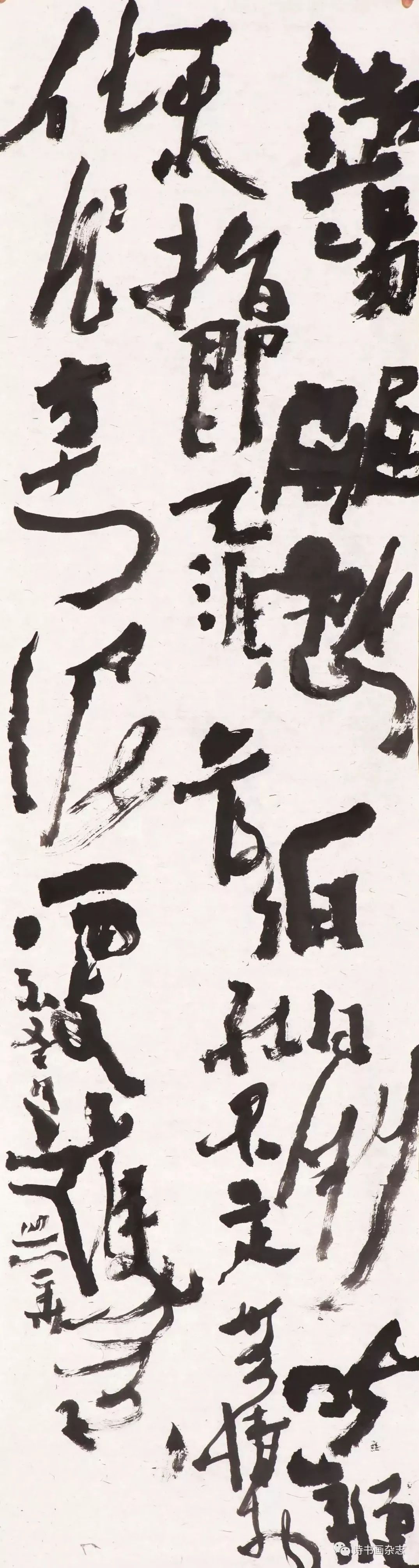

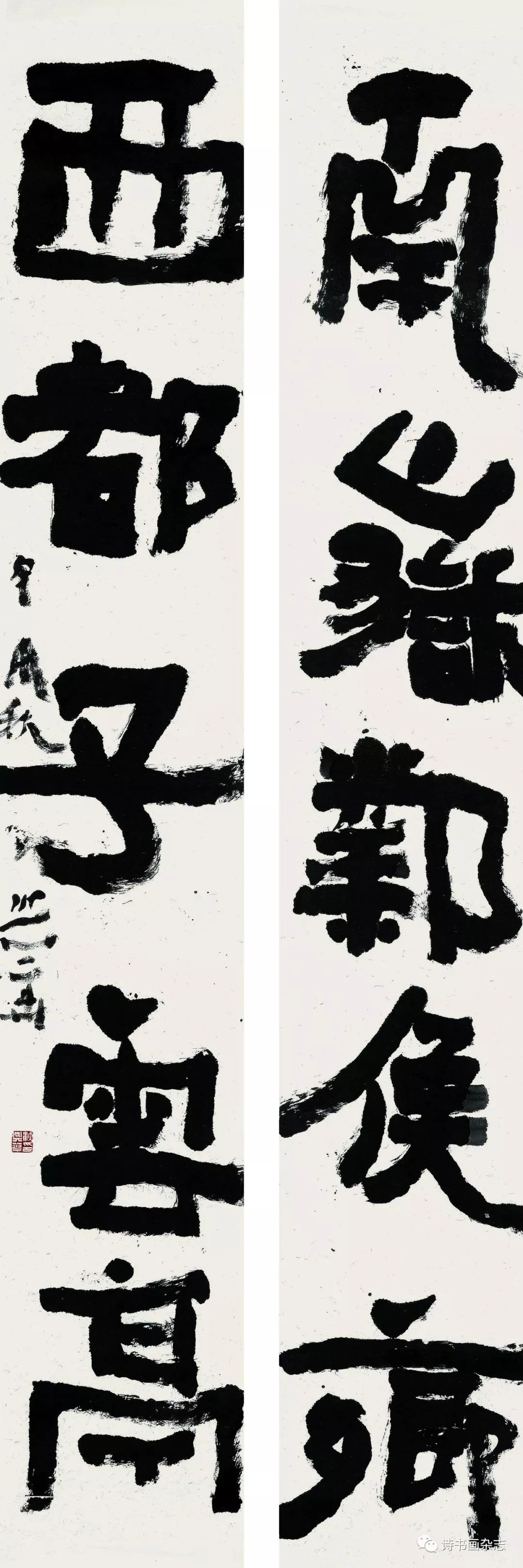

沃兴华 徐渭诗

最近二十年,我在创作上强调形式构成,写了许多作品,在理论上研究形式构成,发表了许多文章,书坛对于这些作品和文章争议很大,赞成的,反对的,各种意见都有。但是我发现这些意见中有许多误解,因此觉得有必要先来谈谈形式构成的概念问题。

顾名思义,形式构成包括两层意思:形式与构成。

先讲形式。在艺术上,人们一般将作品所表现的情感称为内容,而将表现情感的方式方法称为形式。具体来说,书法作品分点画、结体和章法三个层次,点画的表现形式是粗和细、长和短等等,结体的表现形式是大和小、正和侧等等,章法的表现形式是疏和密、虚和实等等。这些表现形式很多,而且在书法艺术的发展过程中不断被开发,越来越多,为了从宏观上加以把握,人们将它们归并为两大类,一类叫做形,偏重于空间的占有与位置,如大小、正侧、粗细、长短、疏密、虚实等等。另一类叫做势,偏重于时间的运动和节奏,如提按顿挫、轻重快慢、离合断续等等。

从形的角度来看,不同的造形能表现不同的情感,三角形奔放张扬、圆形内敛含蓄、粗线条沉郁、细线条轻快……从势的角度来看,不同的速度也能表现不同的情感,吕凤子在《中国画法研究》中说:“凡属表示愉快感情的线条,无论其形状是方圆粗细,其迹是燥湿浓淡,总是一往流利,不作顿挫,转折也是不露圭角的。凡是表示不愉快感情的线条就一往停顿,呈现出一种艰涩状态,停顿过甚就显示出焦灼和忧郁感。有时纵笔如风驰电掣,如兔起鹘落,纵横挥斫,锋芒毕露,就构成某种激情或热爱或绝忿的线条。”形和势都能表现情感,如果形势合一,表现力就更强了,晋代卫夫人的《笔阵图》在论点画写法时说:“横如千里阵云,点如高山坠石……”写一点要像石,这是形,而它必须具备高山坠落之势;写一横要像云,这是形,而它必须具备千里摛展之势。古人论基本点画的写法,每一种比喻都既包括形,又包括这种形所具有的强大的势,以形势合一的方法来表现自然万物的生命状态。成公绥的《隶书体》在论结体写法时说:“或若虬龙盘游,蜿蝉轩翥,鸾凤翱翔,矫翼欲去,或若鸷鸟将击,并体抑怒,良马腾骧,奔放向路……”其中虬龙、鸾风、良马是形,盘游的蜿蝉轩翥,翱翔的矫翼欲去,将击的并体抑怒,腾骧的奔放向路都是势,也是用形势合一的方法来描述各种生命状态的。古人论点画和结体都强调形势合一,因此唐太宗在《指意》中说:“夫字以神为精魄,神若不和,则字无态度也。”怎样才能神和?他认为既要注意形,“纵放类本,体样夺真”,还要注意势,“太缓则滞而无筋,太急则病而无骨”,形势合一才能“思与神合,同乎自然”,创造千姿百态的生命形象,抒发喜怒哀乐的人生情感。

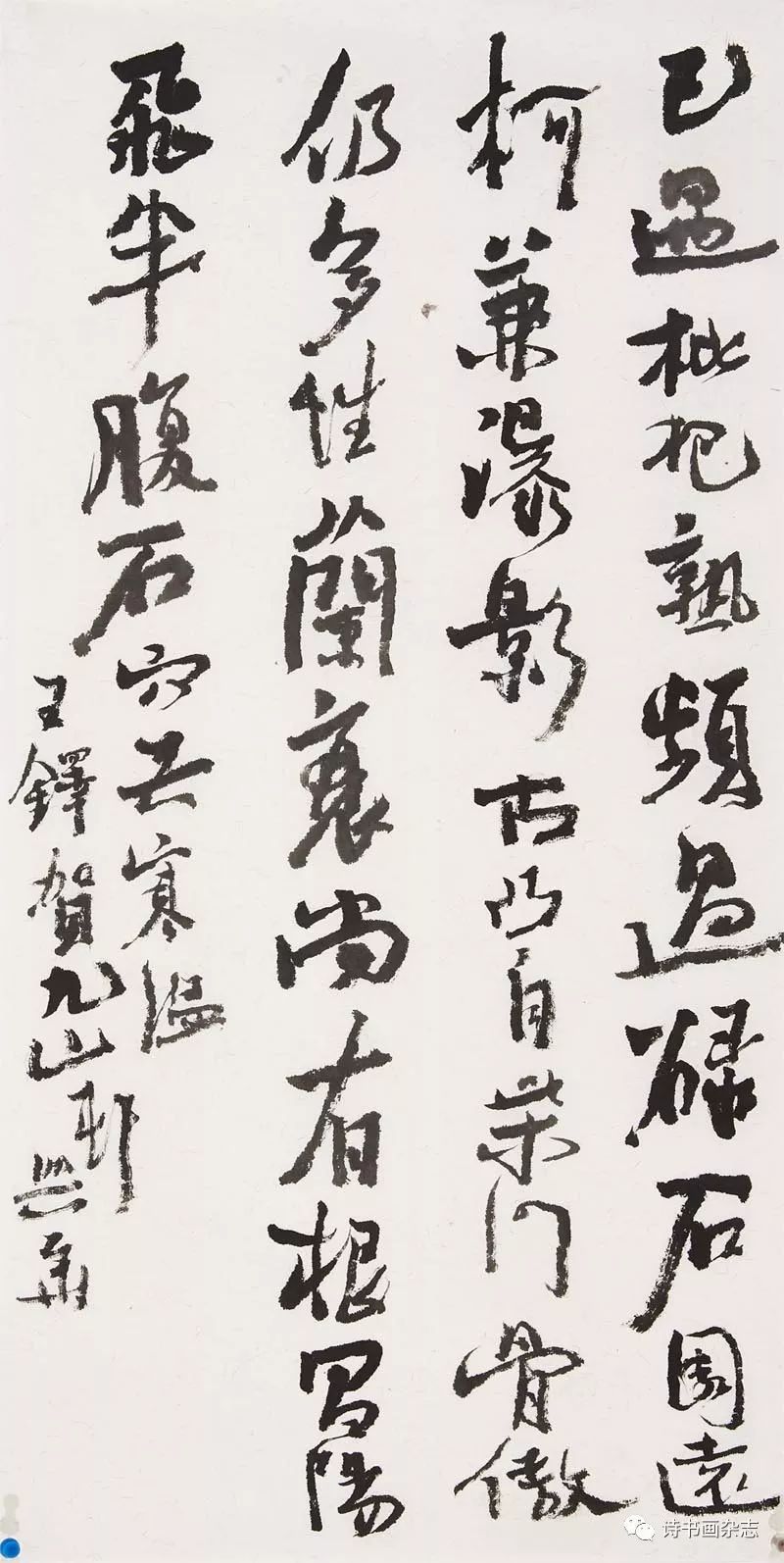

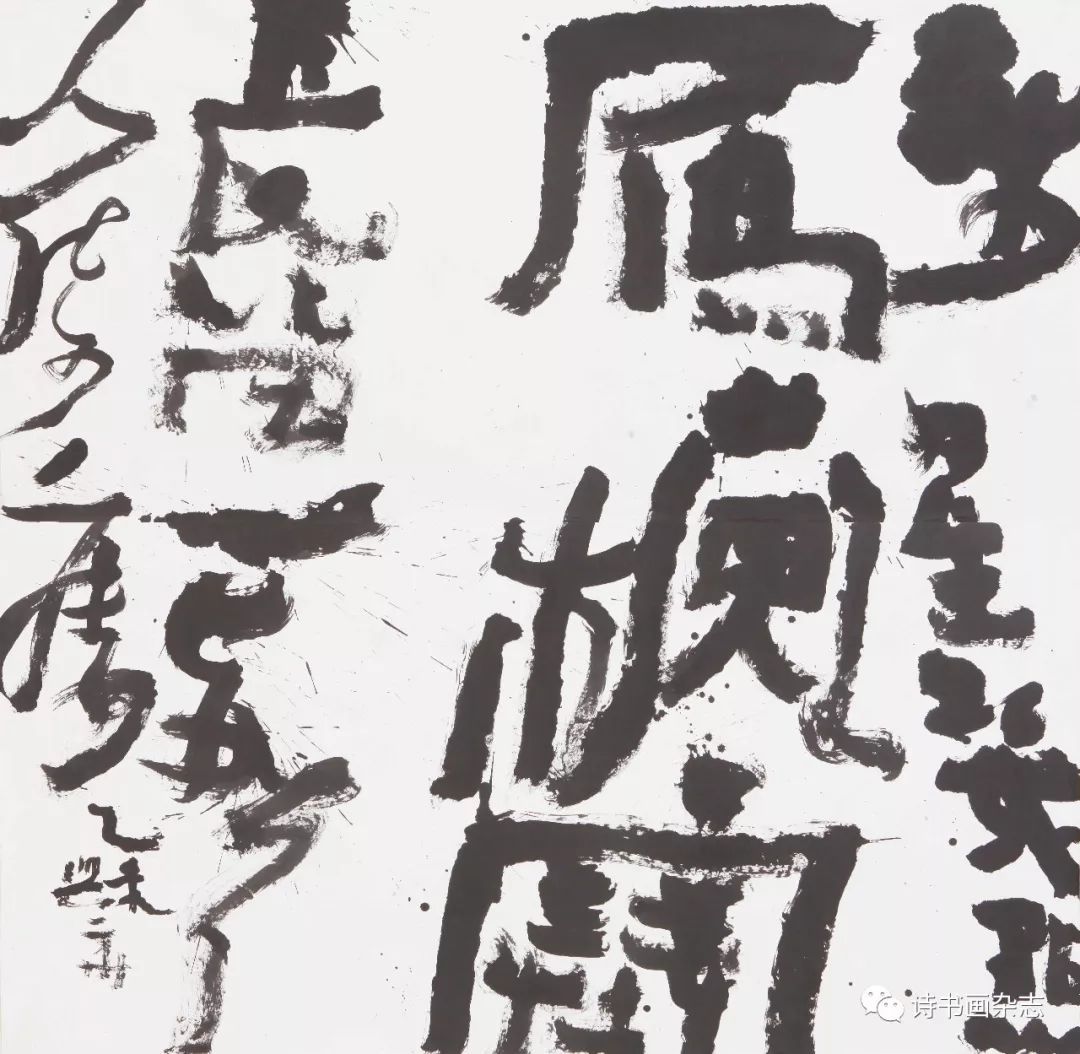

沃兴华 王铎诗

书法艺术的表现形式是各种各样的对比关系,概括起来分为形和势两大类。这种理论早在汉代就被蔡邕提出来了,《九势》说:“夫书肇于自然,自然既立,阴阳生焉,阴阳既生,形势出焉”。汉以后,各种书论谈到书法的表现形式都是围绕着阴阳和形势展开的,王羲之《记白云先生书诀》说:“书之气,必达乎道,同混元之理”。所谓的道和混元之理就是蔡邕说的自然,就是书法艺术的表现内容。接着又说:“阳气明则华壁立,阴气太则风神生”。道法自然,一阴一阳之谓道,道和自然是通过阴阳来表现的。然后具体阐述阴和阳的各种表现:“内贵盈,外贵虚;起不孤,伏不寡;回仰非近,背接非远;望之惟逸,发之惟静”。其中的内和外,起和伏,回仰和背接,虚与实,近与远,逸与静,所有表现形式都是一组一组的对比关系。最后总结说:

“敬兹法也,书妙尽矣”。王羲之所引用的这段话完全是蔡邕理论的进一步发挥。到了唐代,虞世南《笔髓论》说书法要“禀阴阳而动静,体万物以成形”,特别强调要以阴阳的对比关系来表现动静,表现万事万物的生命状态。

汉魏晋唐,书法家都把阴阳和形势当做书法艺术的表现形式,今天形式构成所强调也就是这样的形式,一方面是阴阳,即各样的对比关系,另一方面是形势,即对比关系的两大类型。而形所关注的是空间的造形问题,势所关注的是时间的节奏问题,空间与时间是一切物质的存在基础,也就是道和自然。蔡邕的话言简意赅,不仅说明了书法艺术的表现内容与表现形式,而且也说明了它们之间的关系:书法的表现内容推动了表现形式的展开,而表现形式展开的结果又回到了表现内容。形式即内容,形式和内容本质上是一枚钱币的正反两面,讲形式就是讲内容。讲阴阳,讲对比关系,讲形和势,其实就是讲自然,讲道,讲混元之理。因此,刘熙载的《书概》在引用了蔡邕的这段话后补充说:书法艺术一方面“肇于自然”,自然—>阴阳—>形势,这是从内容到形式的展开,为天道,为自然法则,另一方面还要“造乎自然”,形势—>阴阳—>自然,这是从形式到内容的回归,为人道,为书法家的追求目标。

再说构成。二十世纪,现代科学研究在方法论上出现了系统论和信息论,它们认为有机体中的每个层次都具有双重性格,一方面是本我,自洽的,有一定的独立性,另一方面是他我,不完整的,没有独立性,必须与其他局部相互依存,才能成为统一的整体。用这种方法论来看书法,点画结体和章法也都具有两重性,一方面是整体,另一方面又是局部。点画既是起笔行笔和收笔的组合,是个整体,同时又是结体的局部。结体既是各种点画的组合,是个整体,同时又是章法的局部。章法既是作品中所有造形元素的组合,是个整体,同时又是展示空间的局部。

点画结体和章法的双重性格决定了双重的表现要求。当它们作为相对独立的整体时,各种组合元素的处理要完整、平衡和统一,要表现出一定的审美价值,而当它们作为局部时,必须打破固定的平衡模式,甚至让各种组合元素不完整、不平衡和不统一,以开放的姿态与其他局部相组合,在组合中1+1>2,产生新的审美价值。

根据这种双重性格和双重要求,我在《书法技法新论》一书中将点画结体和章法的表现分为基本形和变形两种。就点画来说,基本形即相对独立的基本点画,横竖撇捺点等,它们各有各的外貌特征和书写特点。变形是把基本点画当做整体的局部,为服从整体需要,有意识地改变自己的外貌特征。变形有两种类型,一类因势的连绵而变形,如“永字八法”中的基本点画因为连续书写,与不同笔画在不同空间位置上相连接,导致了各种变形,横画变形为勒和策,撇画变形为掠和啄等等。另一类是因形的雷同而变形,基本点画在一个字中重复出现,应当尽量避免,米芾说“’三’字三画异”,“三”字的三横画,要有长短粗细、方圆藏露,上仰下覆等各种变形。

就结体来说,基本形就是结体方法,变形就是造形方法。结体方法将汉字看做是一个相对独立的整体,根据字形特点,上下结构,包围结构……寻找最美的组合方式,姜夔《续书谱》说:“各尽字之真态,不以私意掺之耳。”欧阳询的《三十六法》和李淳的《大字结构八十四法》,都是结体研究的代表著作。造形方法将结体看做是章法的局部,为服从整体需要而改变自己的外貌特征。它也分为两类,一类因势的连绵而变形,姜夔《续书谱》说:“一字之体,率有多变,有起有应,如此起者,当如此应,各有义理。王右军书‘羲之’字、‘当’字、‘得’字、‘深’字、‘慰’字最多,多至数十字,无有同者,而未尝不同也,可谓从心所欲不逾矩矣。”一个字有数十种写法,原因就在于“有起有应,如此起者,当如此应”,不同空间位置产生出不同的连接方式,或长或短,或正或斜,或收或放,最后导致了不同的造形。另一类是因形的雷同而变形,一件作品中有许多形状相同或相近的字,为避免雷同,必须变形。王羲之《书论》说:“每作一字,须用数种意,或横画似八分,而发如篆籀;或竖牵如深林之乔木,而屈折如钢钩;或上尖如枯杆,或下细若针芒;或转侧之势似飞鸟空坠,或棱侧之形如流水激来……若作一纸之书,须字字意别,勿使相同。”

就章法来说,作为一个整体,积点成线,垒字成篇,要安排字与字、行与行之间的连贯和呼应,追求通篇的平衡和协调。同时作为一个局部,放在展示空间之内,要想融入到环境中去,获得更大的审美效果,必须改变自己的幅式,因地制宜地变成匾额、条屏、中堂、对联、横幅、手卷等等。并且根据不同幅式去做各种各样的应变,以符合形式感的要求,例如横幅式应该取纵势,纵幅式应该取横势,斗方幅式就应该取斜势,然后再根据纵势横势和斜势去处理章法、结体和点画的各种变形。

基本形和变形各有各的表现力,各有各的审美价值,书法创作本来应当两者兼顾,但是由于种种原因,“目不能二视而明”,人们常常会在兼顾的基础上有所偏重,比较来说,传统书法属于文本式的,形式研究偏重于将每个层次都当做相对独立的整体,强调局部本身的审美价值,结果条分缕析,往精细方向发展,以楷书的点画形式来说,晋唐时代只有八种,欧阳询说是《八诀》,到元代陈绎曾的《翰林要诀》变为三十六中。再就楷书的结体形式来说,唐代欧阳询有《三十六法》,明代李淳发展为《大字结构八十四法》,到清代黄自元又进一步细化为九十二法。所有这些细化都是就点画论点画,就结体论结体,只见树木,不见树林,结果使得书法创作一方面越来越细,另一方面却因为忽视了局部与局部之间的联系,琐碎呆板,没有整体感,缺乏生气,走到极端,便堕落到馆阁体的魔障里去了。

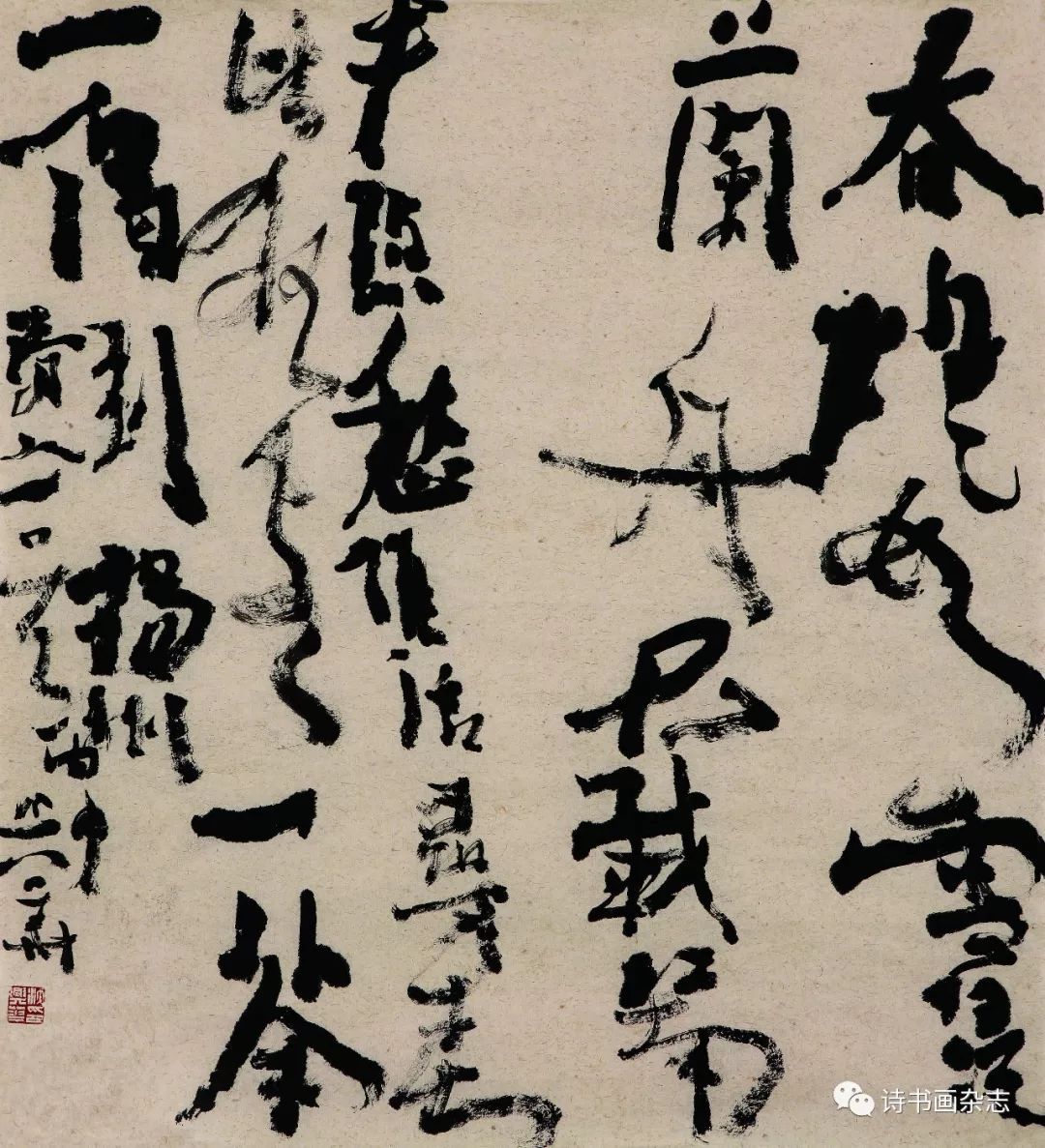

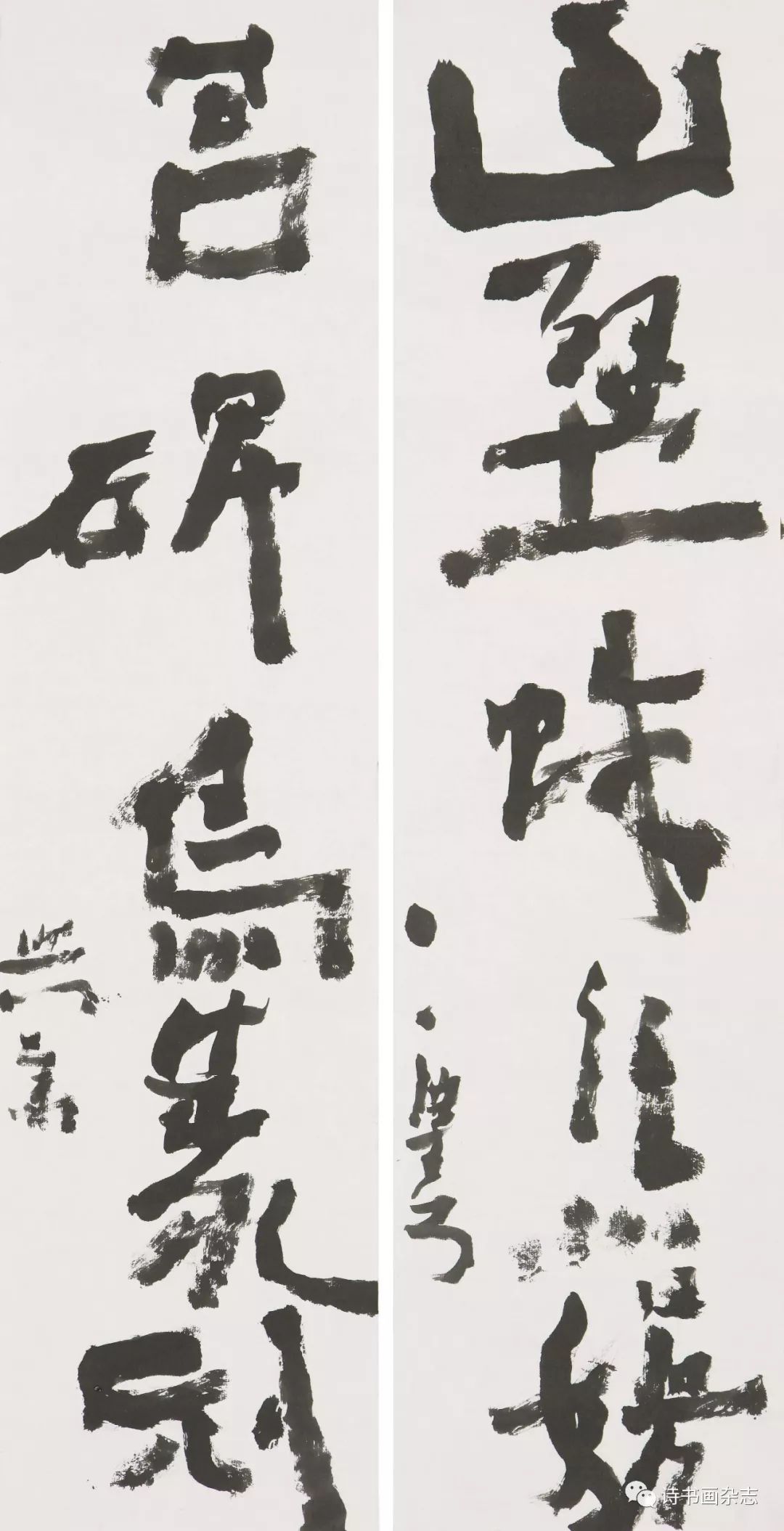

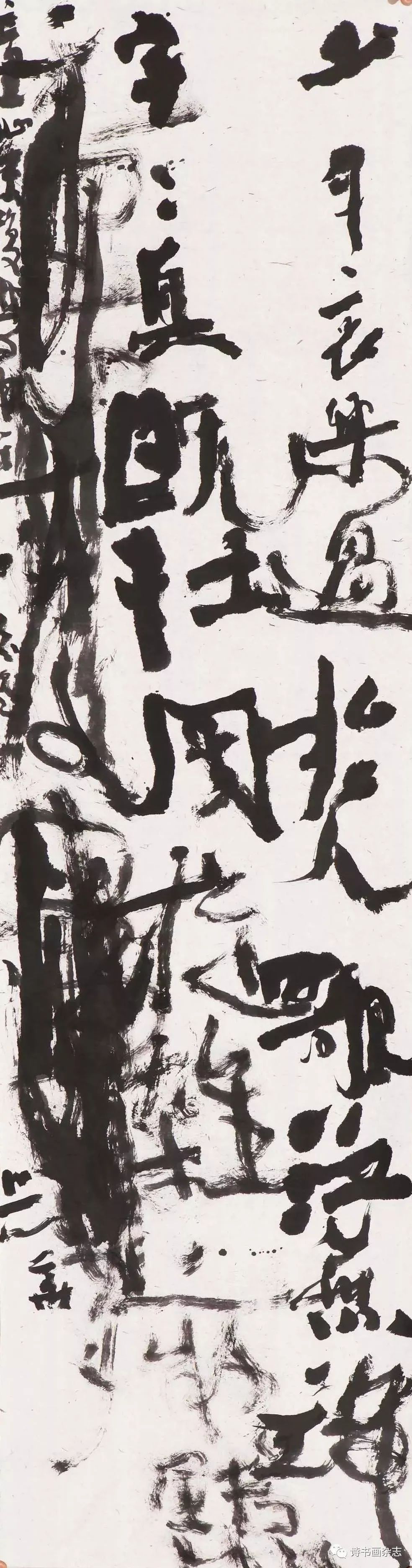

沃兴华 龚自珍诗

当代书法家看到这种毛病,认识到它的危险性,因此主张要在关注局部之美的基础上,进一步强调局部与局部之间的组合关系之美,让它们在更高层次和更大范围的组合中通过变形,表现出更大的审美价值。而这种局部与局部的组合,用一个现代的词来表示,那就是构成。

总之,形式构成的理念把一件作品看作是一个有机整体,认为点画结体和章法都既是整体的又是局部的,因此既注重它们本身的表现,又强调它们之间组合关系的表现,而且认为本身的表现是相对的,狭隘的,而组合关系的表现是绝对的,根本的。书法作品在本质上是一种构成。

毫无疑问,这种偏重构成的观念是时代文化的反映,二十世纪以来,世界上最流行的哲学是结构主义,它所关注的问题为:文化的意义到底是通过什么样的相互关系(也就是结构)被表达出来的,因此特别强调对象的整体性,认为整体对于部分来说具有逻辑上优先的重要性。因为任何事物都是一个复杂的统一体,其中任何一个组成部分的性质都不可能孤立的被理解,而只能把它放在一个整体的关系网络中,把它与其他部分联系起来,通过各部分之间的关系,才能被阐释和理解。

结构主义哲学把研究重点放在诸要素间复杂的关系网络,而不是诸要素被阐释和理解。霍克斯说:“在任何情境里,一种因素的本质就其本身而言是没有意义的,它的意义事实上由它和既定情境中的其他因素之间的关系所决定。”维特根斯坦说:世界是由许多“状态”构成的总体,每一个状态是一条众多事物组成的锁链,它们处在确定的关系之中,这种关系就是这个状态的结构,也是我们研究的对象。

今天,结构主义哲学已经渗透到我们生活的方方面面,作为文化思潮,影响到了社会科学的各个门类,如语言学、人类学、心理学等,作为文艺思潮,几乎影响到了所有领域,小说、诗歌、戏剧、电影等,它在思想上引起了一场广义的革命,改变了人们看问题的方式方法,这种方式方法当然会通过各种知识途径,潜移默化地影响到书法研究和创作,形式构成就是它的表现。

综上所述,形式构成的理念既强调形式,注重阴阳和形势,继承了传统的书法理论,又强调整体构成,注重组合关系,受到时代文化的影响,因此可以说:它是对传统的当代阐释,是在传统基础上的创新。

一

上面介绍了什么叫形式构成,它包括两部分内容,一是形式,强调任何情感都必须通过一定的形式来表现,具体来说就是通过点画结体和章法中的各种对比关系,根据这个道理,得到一个基本的创作原则:作品内容的丰富性来自对比关系的数量,数量越多,内容越丰富。二是构成,在兼顾点画结体和章法的局部之美的基础上,强调点画与点画,结体与结体,章法与展示空间之间的组合关系之美。根据这个道理,也得到了一个基本的创作原则,打开点画,打开结体,把点画放到结体中去写,把结体放到章法中去写,把章法放到展示环境中去处理,让它们在更大范围和更高层次的组合中通过变形,表现出更大的审美内容和更恢宏的视觉效果。

明白了形式构成的内容是什么,并且又明白了它最基本的两个创作原则,那么接下来就可以具体讲它的创作方法了,因为方法是为内容服务的,是围绕原则展开的。

下面分别从点画、结体和章法三个方面来阐述形式构成的创作方法。

(一)点画

点画是通过各种对比关系来抒情写意的,无论是形的粗细方圆,还是势的轻重快慢,都是一种对比的存在,对比双方不能单独产生意义,必须被纳入到一个系统之内,通过有机组合,建立起对立统一的关系,才能相得益彰,相映生辉,显示出各自的审美特征,而这种系统的组合形式就是笔法。形式构成特别强调笔法,而且强调广义的笔法。这种笔法在唐太宗的《笔法诀》中有三部分内容组成:基本点画的写法,基本点画因连绵书写而变形的永字八法,基本点画因避免重复雷同而变形的写法,这三种写法综合起来就是广义的笔法。

先讲基本点画的写法,也就是后来被特别强调的狭义的笔法。这种笔法将点画的书写分成起笔、行笔和收笔三部分,姜夔《续书谱》说:“一点一画,皆有三转;一波一拂,皆有三折。”《书法三昧》说:“虽一点一画之间,皆须三过其笔,方为法书。盖一点微如粟米,亦分三过向背俯仰之势。”三过其笔的笔法非常微妙,因此理论的建立经历了一个漫长过程,大体划分,唐以前为形象的比喻,褚遂良书法的点画粗细变化很大,起笔和收笔处提按顿挫时特别用力,因此主张“用笔当须如印印泥”(“泥”指封泥,印章盖在封泥上,深深陷入,表示用力)。张旭和怀素是一代草圣,书法风格如骤雨旋风,奔蛇走虺,点画特别强调起笔和收笔时上下连贯的笔势,因此主张“孤蓬自振,惊沙坐飞”(张旭)、“飞鸟出林,惊蛇入草”(怀素)。颜真卿书法的笔画沉雄恢弘,强调中段质感的浑厚苍雄,强调运笔过程的按压和涩行,因此主张“屋漏痕”。这些笔法理论分别强调了力感、势感和质感,表现了起笔、行笔和收笔的特征,反映了书法艺术对笔画形式的全部要求,它们是一个整体,因此黄庭坚说:“笔力同中有异,异中有同……张长史折钗股,颜太师屋漏痕,王右军锥画沙、印印泥,怀素飞鸟出林、惊蛇入草,索靖银钩虿尾,同是一笔。”

宋以后,书法理论偏重技法,笔法说开始变成为可以操作的口诀,起笔主张“欲右先左,欲下先上”的逆入,收笔主张“无往不收,无垂不缩”的回收,中段行笔主张保持中锋。逆入回收和中锋行笔都属于技术性表达,虽然与唐人的形象表述不同,但是内容完全一致。上一笔画的回收将牵丝带出笔画,如同“飞鸟出林”,下一笔画的逆入将牵丝埋入笔画,如同“惊蛇人草”,两个动作都很迅速,连贯起来,正好能体现上下笔画的势感,中锋行笔的目的是追求“屋漏痕”的质感,起笔和收笔处的按顿是追求印印泥的力感。

综合唐宋时代的笔法理论,点画的写法就是逆锋落笔(惊蛇入草),然后按顿调锋(印印泥),铺毫之后,中锋运行(屋漏痕、锥画沙),结束时再顿笔下按(印印泥),回锋作收(飞鸟出林)。两种笔法说本质相同,都主张运笔要走出一个过程,有开始,有发展,有终结,有了这个过程,通过用笔的提按顿挫,在形上产生粗细方圆等各种变化,通过用笔的轻重快慢,在势上产生抑扬起伏等各种变化。并且将形和势结合起来,让各种各样的对比关系相映成辉,表现出一定的审美内容。

再讲永字八法,其中的每一种命名都与基本点画的称谓不同。把点叫做侧,强调要写出动态。把两横一笔叫做勒,像控勒缰绳,要写的“涩而迟”,另一笔叫做策,像挥马鞭,要短促有力。把竖叫做弩,强调蓄力如弓弩之饱满。把钩叫做趯,表示远距离跳跃。把两撇一笔叫做掠,如篦之掠发,长而舒展,略带弧势,一笔叫做啄,如鸟啄食,峻快利落。把捺叫做磔,犹如砍斫,“尽力开散而急发也”。这些命名所揭示的含义与点画在连续书写过程中的变形特征密切吻合,(详见拙著《书法技法新论》),因此永字八法的研究对象决不是一般人认为的基本点画的写法,而是基本点画在连续书写的过程中因为笔势映带而产生的变形,强调轻重快慢,离合断续的变化,强调时间节奏中的组合关系。

基本点画在一个字中重复出现,为了避免雷同,也需要变形,孙过庭《书谱》说:“数画并施,其形各异,众点其列,为态互乖。”唐太宗的《笔法诀》为此举了许多例子:“凡横画并,仰上覆收,‘土’字是也”。土字并列两横,第一横要弧线上弯,第二横要弧线下弯。又说:“‘彡’乃形、影字右边,不可一向为之,须皆下撇之。”下面的撇要在上面的撇的背部起笔,也就是落笔位置不能太整齐,要有参差错落的变化。又说:“爻须上磔衄锋,下磔放出,不可双出。”爻有两捺,为避免雷同,上面的捺要收,变形为长点,或者叫反捺,下面的捺要用力按顿后慢慢出锋。一收一放,形成对比。诸如此类,研究的都是基本点画在重复出现时的变形,强调的是空间造型上的组合关系。

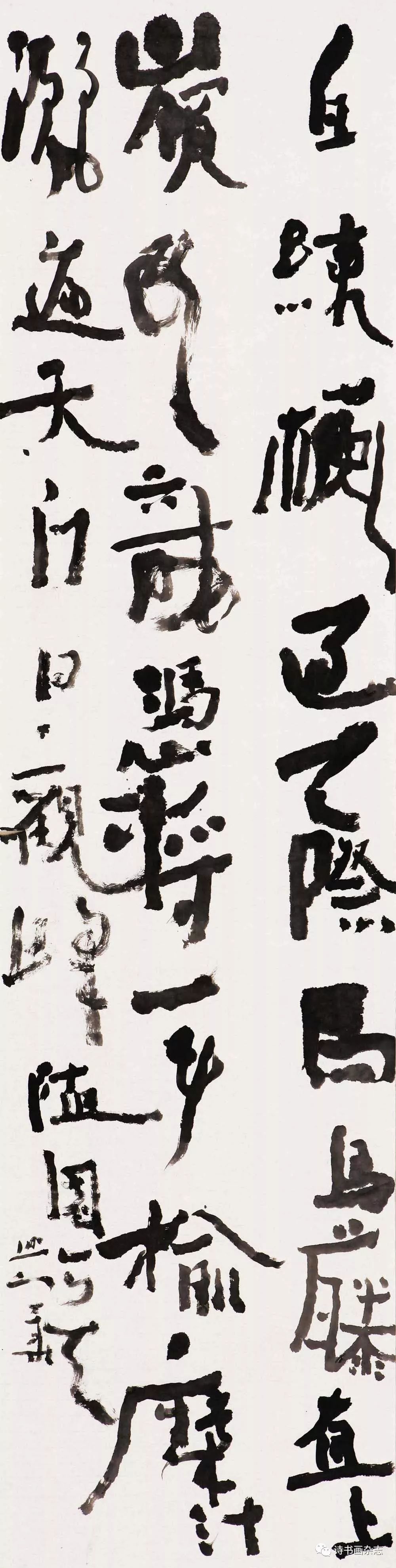

沃兴华 王维诗

(二)结体

与点画一样,形式构成的结体方法也是继承古人的。古人有各种专门研究结体方法的著作,最早的是隋释智果的《心成颂》,著作体例先是描述各种结体方法,如“回展右肩”,“长舒左足”,“峻拔一角”,“潜虚半腹”等等,最后用两句话加以总结,一句是“覃精一字,功归自得盈虚”,这是把结体当作相对独立的整体来研究,追求各种局部之间的平衡与和谐。另一句是:“统视连行,妙在相承起复”。这是把结体字作章法的局部,追求各局部在“相承起复”时的变形。

古人研究结体方法最有名的著作当推唐代欧阳询的《三十六法》,其中的排叠法说:“字欲其排叠疏密停匀,不可或阔或狭……《八诀》所谓分间布白,又曰调匀点画是也。”顶戴法说:“欲其得势……《八诀》所谓斜正如人上称下载,又谓头轻尾重是也”。穿插法说:“字画交错者,欲其疏密、长短、大小停匀……所谓四面停匀,八边具备是也。”偏侧法说:“字之正者固多,若有偏侧,欹斜,亦当随其字势结体……《八诀》又谓勿令偏侧是也。”所有这一类方法都是就字论字,根据局部的宽狭正侧,通过排叠、顶戴、穿插和偏侧等方法,构建起平衡的和谐关系,营造出一定的审美内容。

这种结体方法以点画为局部,强调他们之间的组合关系,因此当连绵书写时就会出现彼此映带的变形,当相同点画重复时就会出现避免雷同的变形,比如避就法说:“避密就疏,避险就易,避远就近,欲其彼此映带得宜。又如‘盧’字,上一撇既尖,下一撇不当相同。‘府’字两撇一笔向下,一笔向左。‘逢’字下‘辶’的捺画拔出,则上一捺必作点,亦避重叠而就简经也。”

这种组合方法的目的是平衡与和谐地表现各种对比关系,如果某些字因为某种原因,无法做到平衡与和谐时,就会采用各种方法加以调整。比如上下移挪的相让法:“字之左右,点画或多或少,须彼此相让,方为尽善,如‘呜’、‘呼’字,口在左者,宜近上;‘和’‘扣’字口在右者宜近下。”比相让法更进一步的是借换法,“如鹅之为鵞”,鹅字中“我”的斜戈要想取势,怎么写都会与右面的“鸟”相冲突,而取势后的斜戈会在“我”的下部产生空白,于是干脆把“鸟”移到下面,变左右结构为上下结构,通过易位来构建平衡。最极端的手段是增减法:“字有难结体者,或因笔画少而增添,如建之‘聿’右下角加一点,或因笔画多而减省,如曹之为曺,但欲体势茂美,不论古字当如何书也。”可见,古人的结体方法在处理局部与局部的组合关系时,在形和势的观照下,为表现各种各样的阴阳对比,并且让他们最终产生平衡和谐的效果,手段可以说是无所不用其极。

《三十六法》在讨论了各种结体方法之后与智果的《心成颂》一样,也提出了相管领法:“欲其彼此顾盼,不失位置,上欲覆下,下欲承上,左右亦然。”进一步主张要把结体放到上下左右字的关系中去加以变形。这样的观点当时虞世南也很强调,他说:“兵无常阵,字无常体矣,谓如水火,势多不定,故云字无常定也。”因为上下左右字是不确定的,关系是千变万化的,所以结体也没有固定的程式。

总而言之,古人的点画和结体兼顾基本形与变形,既强调对比形式,又强调组合关系,我们今天强调形式构成,在处理点画和结体的写法上,完全继承了古人的创作方法。

(三)章法

古代书法以尺牍手卷为主,手卷一段段打开,文字一段段出现,看到的是一个个局部,这种观赏方式决定了书法创作和理论研究都是以点画和结体为主要对象的。宋以后即使出现了条幅,作品全部打开来观赏,人们开始关注起章法,但是,作者是文人,作品大多写自己的诗文,为了让人了解文字内容,字形必须“视而可察”。而强调章法,会把观者的眼光和注意力引向更大范围的组合,更加关注因组合而产生的关系之美和变形之美,妨碍文字的辨识,因此古人仍然把创作重点放在点画和结体上,有意无意地忽略了章法,历代书论有关章法的内容极少,与点画和结体相比,少的可怜,直到清代,冯班在著名的《纯吟书要》中还说:“书法无他密,只有用笔与结字耳。”

进入二十世纪,书法创作的主体已经不是传统意义上的文人,而是艺术家了,他们在书写时一般都不太重视写什么,而特别关注怎么写的问题。书法艺术的主要功能已经不是修身养性,而是审美愉悦了,一幅作品挂在墙上主要给人看的。书法艺术开始以展览的形式进行交流,作品进入琳琅满目的展厅,要想脱颖而出,需要强烈的视觉效果。而且,现代建筑及其装潢风格与以前完全不同,书法作品要想融入这样的展示空间也必须强调它的视觉效果。这一切变化都促使书法艺术开始从读的文本逐渐向看的图式转变,开始重视作品的整体感,重视章法的表现力。

章法是古代书法的弱项,是当代书法的发展方向,怎么把古人在点画和结体上既注重对比形式又注重组合关系的创作方法拓展到章法领域,这是形式构成所要解决的问题,也是它的价值和意义所在。而要解决这个问题,首先还得从根本上考察,章法到底是什么?古人与今人的章法概念到底有什么区别?

章法是作品中所有造型元素的组合形式,包括笔墨与布白两大部分,古代书法强调文本,强调笔墨表现,因此把章法仅仅看作是点画结体的造型及其组合。然而在今天,从图式的角度来看,面对一件作品,首先关注的是整体效果,笔墨为正形,布白为负形,它们相反相成地组合在一起,同时作用于人们的感官,具有同等重要的视觉作用,因此必须一视同仁,让布白也有自己的言说和表现。这也就是说,章法作为所有造型元素的组合形式应当包括三部分内容:一是笔墨正形的造型与组合。二是布白负形的造型与组合。三是笔墨与布白的组合。章法从原先的一种组合形式变成今天的三种组合形式,随着表现范围的扩大,内容也丰富起来了,形式构成必须全面考虑这三种组合形式。

1.布白的造形与组合

西晋成公绥的《隶书体》说:“分白赋黑,棋布星列。”东晋王羲之的《笔势论十二章》说:“分间布白,远近宜均,上下得所,自然平稳。”又说:“分间布白,上下齐平。”唐代欧阳询的《八诀》说:“分间布白,勿令偏侧。”他们都关注到了布白,但是局限于文本式创作,对布白的关注是浅表的,具体为:对象是狭隘的,主要是结体内的余白,其他如点画内的余白、字距余白、行距余白和四边余白都很少顾及,甚至完全忽略。方法是简单的,只考虑它的造形要齐平匀整。态度是消极的,只是为了不使结体偏侧。总而言之,古人注意到了布白,但是没有深入展开。今天,从图式的角度研究章法,将以往对部分余白的消极关注转变为对一切余白的积极表现,确实是对传统的重大发展。

作品中的一切布白包括哪些类型呢?从大往小说,四条边框是布白,行距是布白,字距是布白,字形结构内的空间是布白,甚至枯笔内丝丝缕缕的空间也是布白。所有这些布白在章法中要显示他们的表现力,必须具备两个前提。

第一不能琐碎,要有整体感。古人对结体内的布白有这个要求,而且非常强调。王澍的《翰墨指南》说:“‘長’‘馬’中短横画不可与左竖相粘,‘貝’‘見’中短横不可与右长竖相粘。”不粘的目的是为了让字内布白留一口连接的活气,不致于因为封闭而显得琐碎了。对于笔画多的字,为了避免字内布白的琐碎,王澍认为可以用潦草和简化的方法来省略笔画,减少切割,他说:“邊和邇字大繁者宜减之。”如果担心大量简化与整体风格不协调的话,还可以像王铎一样,适当利用墨色渗化来粘并笔画,取消一些琐碎的布白。这些方法都是为了保证字内布白的整体感。

形式构成继承了这种方法,并且把这种方法拓展到章法中去,为了保证作品中所有的布白浑然一体,采用了四种方法。比如适当运用枯笔,因为笔墨越枯,点画内丝丝缕缕的布白越多,被点画切割出来的两边布白就越有藕断丝连的整体关系。比如打开字形,包围型结体的交结笔画尽量写的虚灵些,不作封闭状,让字内布白与字外布白连成一体。比如一行字的笔画与牵丝不要连绵到底,适当断开,让左行与右行之间的行距布白相互贯通。再比如让笔墨逼边甚至出边,打破呆板的边框布白,让它与字距行距布白打成一片,组合成一个整体。这四种方法能保证点画内的白,结体内的白、字距白、行距白、四边白全部连成一片,好像一片絪缊之气弥漫在作品中,贯通于上下左右的各个角落。

第二,所有的布白连成一气,成为一个整体之后,还要考虑它们的造形变化。一方面不要雷同,尽量让各个局部有大小正侧,长短方圆的不同形状,另一方面要协调它们的空间关系,参差错落,疏密有致,成为一种图形。这种造形变化和图形效果古代书论没有研究,而画论比较重视,可以借用一段来表达,华琳的《南宗抉秘》说:“务使通体之空白毋促迫,毋散漫,毋过零星,毋过寂寥,毋重复挑牙,则通体之白亦即通体之龙脉矣。”

通过上述两方面的努力,当布白成为一个整体,并且具有一定的图形之后,他就是一个相对独立的造型单位,具有一定的审美内容,并且可以与笔墨相构成,表现出更大的关系之美。

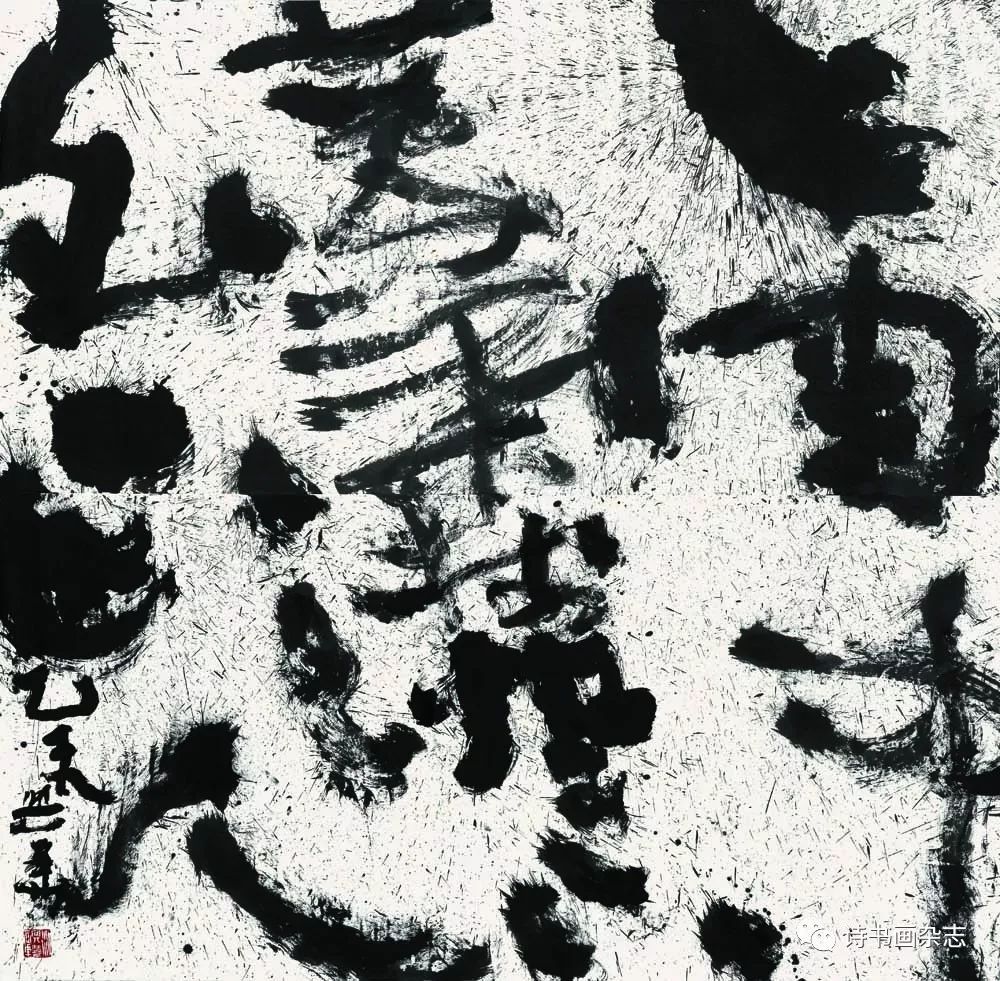

沃兴华 节录赵嘏诗

2.笔墨组合

笔墨为正形,布白为负形,比较来说,正形比负形更加重要,笔墨组合比布白组合更加重要,古人看重笔墨组合,形式构成也把它作为章法中最基本的组合。仔细研究,笔墨组合是由笔势与体势构建起来的。

先讲笔势组合。一个汉字由不同的点画组合而成,一件作品由不同的单字组合而成。点画与点画、字与字的组合是可以通过连续书写来实现的,它们的运动轨迹,一种留在纸上,称为笔画,一种走在空中,称为笔势,笔势是笔画与笔画之间的过渡,完整的书写运动就是从笔画到笔势,从笔势到笔画,再从笔画到笔势,从笔势到笔画……直至篇终。前人将这种连续的的书写解释为“气脉不断”,称之为“一笔书。“一笔书”通过笔势将作品中所有的点画和单字纳入到时间展开的过程之中,上下映带,不绝如缕,形成一个严密的整体。这种笔势组合的章法,在连续书写时,特别注重提按顿挫、轻重快慢与离合断续等各种对比关系的表现,目的是想营造出丰富的节奏变化,让书法无声而具备音乐之和谐。

再讲体势组合。体势是汉字的点画和结体因左右倾侧而造成的动态,从造形给人的心理感受来说,写得方方正正,横平竖直,那是静止不动的,稍加倾侧,立即左右摇摆,给人动荡跌坠的感觉,这时候,为了维持它的平衡不得不依靠上下左右的点画和结体来相互支撑配合,结果,由于体势的作用,本来一个个没有笔墨连贯的造型相互之间产生出强烈的顾盼与呼应关系,分散的个体被结合成一个不可拆解的整体。这种体势组合的章法强调正侧大小,疏密虚实,粗细方圆等对比关系,目的是想营造出一定的绘画效果,让书法无色而具图画之灿烂。

笔势和体势都具有将个别的点画和结体组合成一个整体的能力,古代书法家在创作时一般都两者兼顾,唐太宗评王羲之书法说:“观其点曳之工,裁成之妙,烟霏露结,状若断而还连。凤翥龙蟠,势如斜而反直。”前句“状若断而还连”讲笔势,后句“势如斜而反直”讲体势。笔势与体势兼顾是王羲之结体的一大特征,后来书法家把它作为追求目标,扩大到了章法领域,解缙《春雨杂述》说:“上字之于下字,左行之于右行……上下连延,左右顾瞩。”朱和羹《临池心解》说:“上下有承接,左右有呼应,打叠成一片,方为尽善尽美。”他们都强调章法也要兼顾上下承接的笔势和左右呼应的体势。

古代书法家已经认识到了章法的表现要求,但是出于文本式创作的需要,站在结体立场上看章法,笔势组合与体势组合主要还是局限于点画与结体之内,充其量在上下左右字之间,没有把音乐性和绘画感充分展现出来。今天,形式构成主张从图式的角度来研究章法,站在章法的立场上看结体,主张要兼顾笔墨与余白的表现,把作品中所有的造形元素当作一个整体来处理,结果对传统的笔势组合与体势组合自然有了进一步的理解和表现。这种变化正如周有光先生在一篇文章中所指出的,现在已进入了全球化的时代,“全球化的世界观跟过去不同,主要是:过去从国家看世界,现在从世界看国家,过去的世界观没有看到整个世界,现在的世界观看到了整个世界,在全球化的时代,由于看到了整个世界,一切事物都要重新估价。”形式构成看到了整体章法,它对表现形式的“重新估价”就是将笔势拓展为时间节奏,将体势拓展为空间造形。

先讲从笔势到时间节奏。作品中的笔势连绵可以用三句口诀来表述,点画上是“逆入回收”,回收强调上一笔画的收笔是下一笔画的开始,逆入强调下一笔画的开始是上一笔画的继续,上下笔画要连绵起来书写。结体上是“字无两头”,强调每个字虽然由不同的笔画组成,但所有笔画在书写时都是前后相连,不能间断的,只有一个开头和结束。章法上是“一笔书”,强调作品中所有的点画都要上下相属,一气呵成。这三句口诀通过笔势连绵,把书写当成了一个时间展开的线性过程。但是在这个过程中,只有笔墨,没有布白,结果会出现问题,以米芾临王献之的《中秋帖》为例,点画牵丝不分,一笔到底,从文本的角度来看,强调笔墨,可以誉为“一笔书”的极致,然而从图式的角度来看,布白作为相对独立的整体,也有它的表现要求,被一笔到底的笔墨割裂之后,左右行距完全没有联系,布白被撕成一条一条的,琐碎而且呆板。因此,为了兼顾布白的造型和整体性,笔墨必须有所间断。这种间断看起来好像停顿了笔势,其实是为笔势提供了一种新的表现方式。孔颖达《礼论·乐记》疏云:“节奏或谓作止,作则奏之,节则止之”,节奏产生于运动过程中间断和连续的变化,如果处理好这种变化,布白就会起到音乐中休止符号的作用,既可以作为乐句划分的标志,又可以作为结构间隔的标志,尤其是在流畅的音乐进行中,或者在高潮到来之时,忽然的休止,会引起情绪上的戏剧性变化,白居易的《琵琶行》说:“水泉冷涩弦凝绝,凝绝不通声暂歇,别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声。”布白具有加强节奏变化的功能和抒情写意的功能,使书写之势的表现超出了原先的笔势范围,为寻找恰当的名称,我们根据它是一个建筑在连续书写过程中的作止变化,称之为时间节奏。

这种节奏是书写之势通过布白调整来实现的,具体表现在字与字相连的组,组与组相连的行,行与行相连的篇,它们各有各的方法,下面分别介绍。

第一组的连接方法。缩小字距布白,一旦当它们小于或等于字内布白时,上下两字便连成一气了。这样的组可以是两字一组,三字甚至更多的字为一组。不同的组就好像音乐中不同的节拍,一字一组为全拍,两字一组为二分之一拍,三字一组为四分之一拍……不同节拍,不同快慢,表示不同节奏。

第二行的连接方法。字距布白能调整组与组之间的疏密关系,字距大的舒缓,字距小的急迫。不同长短的字组,加上不同字距的布白,组合成行,便产生所谓的“行气”。行气是一种节奏感,例如;董其昌的字距较开,一方面可以使上下字的牵丝映带比较垂直,强化纵向的连绵节奏;另一方面还可以使上下字的连接采用环转方式,保证线条的圆融顺达,结果造成了委婉闲畅的行气。王铎的字距紧凑,一方面使得上下的牵丝映带比较平,强化了横向摆动,与纵向书写形成一种对立和冲突,另一方面便得上下字在连接时运笔无法环转,只能顿折,角度小而尖锐,显得特别张扬,结果造成了跌宕磊落的行气。

第三行与行的连接方法。首先从笔墨正形看,怎样将前行与后行连接起来,刘熙载《书概》说:“张伯英草书隔行不断,谓之一笔书,盖隔行不断,在书体均齐者尤易,惟大小疏密,短长肥瘦,倏忽万变,而能潜气内转,乃称神境。”书体“均齐者”主要为正体字,它们的章法横有行、竖有列,每一行的行气变化不大,换行时连与不连的问题不明显,因此比较好写。书体跌宕者主要为行草书,每行字大小疏密,上下相属,都有行气,换行就是一种间断,怎样做到潜气内转,保持行与行之间的连贯,是一个难题。宋曹《书法约言》说:“王大令得逸少之遗法,每作草,行首之字,往往续前行之末,使脉络贯通,后人称为一笔书。”宋曹主张的办法是让每一行的第一个字与前行的最后一个字保持同样的书写节奏,使其首尾相连,脉络贯通。以颜真卿的《裴将军诗》为例,共27行,楷书、行书、草书杂然错陈,行与行之间正草对比反差强烈,但是,后一行首字往往与前一行末字的正草程度相同,保持着一样的书写节奏。比如第二行首字与第一行末字都是行书,第三行首字与第二行末字都是楷书,第四行首字与第三行末字都是草书……这种相同很自然地将前前行的节奏顺延到下一行来了。《裴将军诗》首尾相连所依靠的是潦草程度一致,依此类推,字体篆隶正草的一致、墨色枯湿浓淡的一致和字形大小正侧的一致等,都可以作为首尾相连的方式,体现书写节奏的前后连贯。

行与行的笔墨连贯起来了,接下来的问题就是怎样让它产生节奏变化,办法是行距布白要有宽有窄,如果行距从右到左一行比一行小,节奏就会越来越急迫,情绪越来越紧张。如果行距从右至左一行比一行大,节奏就会越来越缓慢,情绪越来越放松。行数特别多的作品可以在行之上设置段,几行为一段,几段为一篇,行与行之间,段与段之间必须通过行距的宽窄变化来避免雷同,丰富对比关系,营造节奏变化。

综上所述,时间节奏的表现方法是将所有造形元素都纳入到一个连续展开的过程之中,在笔墨和布白两个方面,通过势的各种变化,如提按顿挫、轻重快慢、离合断续和疏密虚实等各种对比关系,营造出节奏变化,让观者的注意力无论落在作品的什么地方都会不自觉地按照书写之势展开的顺序前行,在体会节奏变化的同时,领略到音乐的感觉。这是一种偏向时间偏向音乐的章法。它的表现内容逐渐展开,观看时需要一个接受和领会的过程,因此视觉效果是历时的,特别耐分析,耐琢磨。

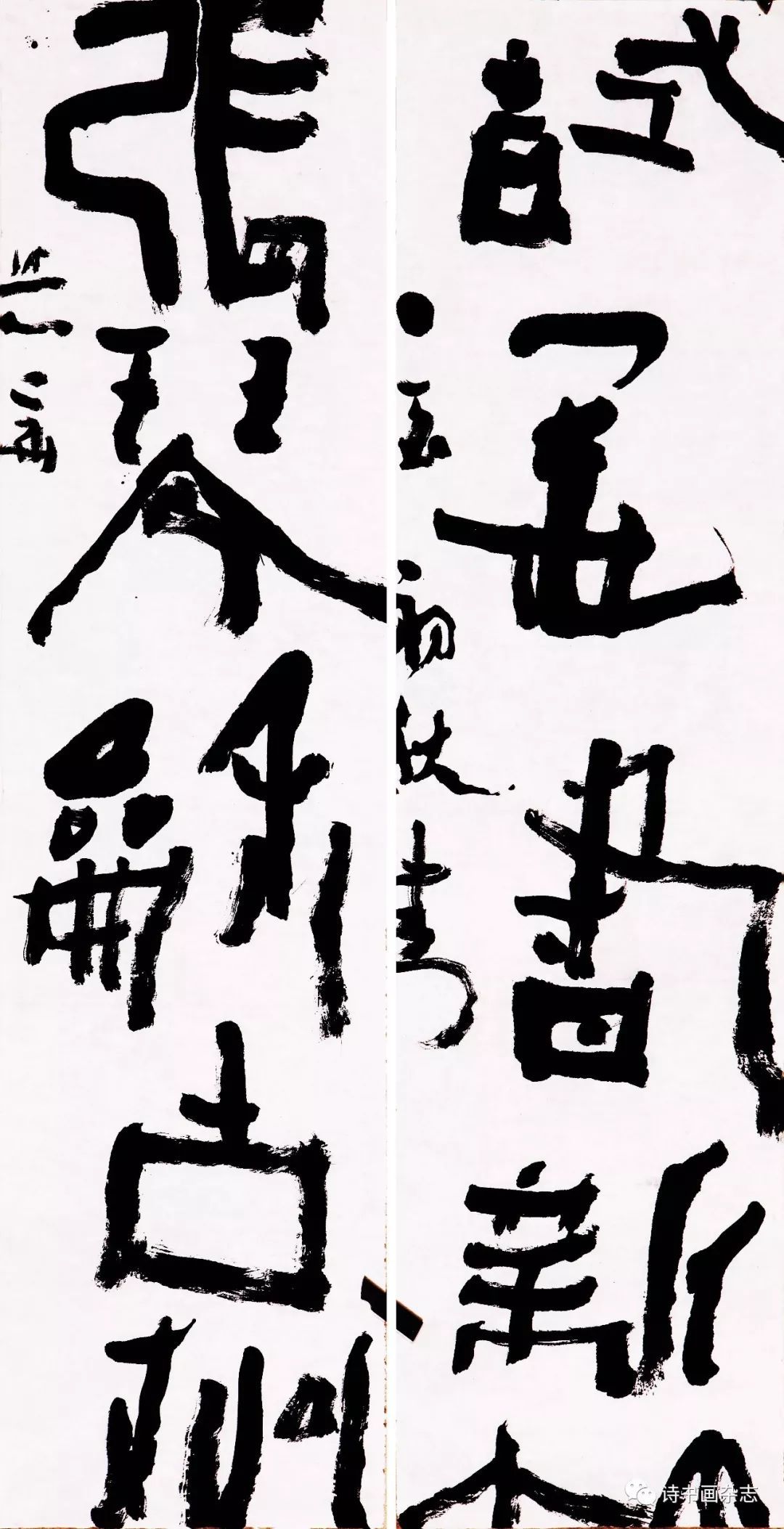

沃兴华 试墨张琴联

再讲从体势到空间造形。古人论书也强调体势。在点画上为了表现体势,把点叫做侧,强调不正,唐太宗《笔法诀》说:“侧不得平其笔”。横也不能平,要左低右高。竖也不能直,要弯曲取势。强调不平不直都是因为水平线与垂直线是静止的,没有体势,而斜线和曲线是动态的,有体势。在结体上为了表现体势,结体方法把字当做独立的造形单位来处理,让其中的点画各有各的姿态,左右欹侧,上下参差等等,然后通过各种组合方法,如朝辑法,借换法等等,构建起一个动态平衡,好像拔河一样,在看似的静止中蕴含了各种力量的角逐。造型方法把字当做章法的局部来处理,把一个字当做一个点画来处理,也是左右欹侧,上下参差,如米芾所一再强调的“字不作正局”,夸大每个字的造形特征,让它们不平衡不和谐,或大或小,或正或侧,或枯或湿,由此产生张力,形成冲突,然后借鉴结体方法,把点画与点画的组合方法运用到字与字之间,例如,将结体的朝辑法表现为行于行之间的左右呼应,右行字左斜了,左行字右斜;或者右行字右斜了,左行字左斜,相反相成,构筑起一种横向的动态平衡。又如,将结体中的相让法和向背法表现在上下左右字之间的参差穿插,以黄庭坚《诸上座诗卷》中的“所以寻常”为例,每个字的结体造形左右移挪,上下穿插,体势连贯非常奇特,但是又非常紧密,完全将它们作为一个独立的造形单位来处理了。再如,将结体中的排叠法表现为上下字之间的倾侧摇曳,上面字左倾了,下面字右斜;上面字右倾了,下面的左斜,相反相成,达到一种纵向的动态平衡。

体势组合的方法可以让上下左右的点画和结体相互依靠,组成一个整体,但是仅此而已,它无法跨越布白,将相隔遥远的局部统摄起来。因此为了章法的整体组合,形式构成提出了类似组合法和梯度组合法,因为它们在体势变化的基础上特别强调空间,所以我们把这些方法统称为空间造形。

什么是类似组合法呢?一件作品中错错落落地分布着许多或粗或细、或正或侧、或枯或湿……的造形元素,它们所处的空间位置各不相同,但是,如果在形状或墨色上有一定的相似性,便会互相呼应,成为一个整体。阿恩海姆在《艺术与视知觉》中认为,观者“眼睛的扫描是由相似性因素引导着的”,“画面上某些部分之间的关系看上去比另外一部分之间的关系更加密切,主要原因在于它们之间的相似性”。“在一个式样中,各个部分在某些知觉性质方面的相似性的程度,有助于使我们确定这些部分之间的亲密程度”,“一个视觉对象的各个组成部分越是在色彩、明亮度、运动速度、空间方向方面相似,它看上去就越是统一。他还以毕加索《坐着的女人》为例,指出形状相似和色彩相似是如何强化了各部分之间的整体感,强化了整个画面的统一性,并且总结说:“通过色彩、形状、大小或定向的相似性,把互相分离的单位组合在一起的手段,对于那些‘散漫性构图’具有十分重要的意义。”

将这种观点运用到书法上来,就是说一件作品中错错落落地分布着许多粗或细、正或侧、大或小、枯或湿的造形元素,它们所处的空间位置虽然不同,但是如果在字体、造形或墨色上有一定的相似性,就会互相呼应,组成一个整体。这种组合方法我称之为类似组合法,它超出了上下左右字的局限,可以将角角落落,相隔遥望的造形元素组合起来,组合范围特别大,组合效果特别强。以《依稀藤萝月》为例,作品中用线条造形的结体宽博开张,它们分散,但是组成一个图形,用点造形的结体紧凑含蓄,它们分散,但也组成一个图形,两个图形交叉着搅合在一起,同时推到观者的面前,让观者在没有识读文字之前,首先感到一种整体的表现。书法欣赏的切入点从结体造型转变为整体关系,从阅读转变为观看,结果作品就从文本变为图式了。

什么叫梯度组合法呢?有了体势组合和类似组合,我们可以将作品中所有的造型元素组合起来,成为一个有机的整体,但是这两种方法都偏重空间造形,忽视了书写的连续性,没有与时间节奏相统一,容易产生摆布和拼凑的感觉,要完美的表现体势组合与类似结合,还得想办法从空间造型中挖掘出时间节奏的因素。为此,形式构成提出了梯度组合法。

有心理学家做过一个关于运动幻觉的实验;在一个暗室里,让两个不同位置的光点在极短的时间内相继发光,这时,观察者都报告说自己不是看见两个互相分离的光点,而是同一个光点从一个位置移到了另一个位置。于是这位心理学家认为,在大脑视皮层中,局部刺激点与局部刺激点之间存在着一种相互作用的力。根据这个道理,书法作品中前面一字与后面一字在连续观看时,也会产生相互作用的力。利用这种力,让前后字的变化按照一定的形式逐渐展开,走出一个梯度,例如,字形慢慢地从小到大,或从大到小;结体慢慢地从密到疏,或从疏到密;墨色慢慢地从浓湿到干枯,或从干枯到浓湿。通过逐渐的一点一点的增量或减量,将没有笔势映带的各种造形元素走出一个连续变化的过程,创造出一种造形的连绵,一种运动的感觉,一种时间的节奏,这样就会将体势组合和类似组合变得流畅和自然起来了。

而且这种梯度变化打破了点画和结体的局限,在字与字之间,行与行之间,甚至通篇之间进行组合,将作品中所有的造型元素都当做一个有机的组成部分来处理,逐渐的增量或者减量,为节奏中的力度变化和速度变化增加一种方向性,上行即力度逐渐加强,速度逐渐加快,下行即力度逐渐减弱,速度逐渐减慢,由此使作品的音乐性在节奏的基础上产生出类似旋律的感觉。

梯度变化是一种重要的组合方法,梯度的形式很多,可以是大小,是正侧,是快慢等等,其中效果最显著的是墨继。书写是个连续过程,墨色从湿到干,从干到枯,逐渐变化,会形成一个梯度,这种梯度变化日本书法家称之为“墨继”。书写一件作品,不可能只蘸一次墨,几次蘸墨,几个墨继,每次蘸墨或多或少,每个墨继或长或短,都会产生丰富的视觉效果。这种效果主要表现为三个方面。

第一是时间节奏,每个墨继都是一个连续的书写单元,每个单元中都有从浓湿到干枯的渐变过程,表示时间上绵延不绝,而每一次重新蘸墨,都表示书写运动的间断。“作则奏之,节则止之”,有意识地使每个墨继的字数不等,三字、五字、八字、十字,就会造成一种长短不同的节奏,产生音乐的感觉。第二是深度表现,浓湿墨凸显在前面,枯淡墨退隐到后面,从湿到干,从干到枯,渐干渐枯造成渐深渐远的三度空间,平面的纸上会产生纵深的立体感觉,增加对比关系,丰富表现形式。第三是平面构成,每个墨继都有枯湿浓淡,不同墨继中所有的枯墨都在一个深度层次上,它们会因为类似而互相呼应,组成某种图形,造成一定的视觉效果;所有的浓墨也都在一个深度层次上,会因为类似而互相呼应,组成某种图形,造成一定的视觉效果,图形与图形的交错组合,又会把作品中所有的造型元素统摄起来,成为一个整体,表现出更大的视觉效果。

总而言之,笔墨组合是章法中最重要的组合,古人的组合方式是笔势与体势,形式构成的组合方法以此为基础,拓展到章法,兼顾布白的作用,将笔势表现为时间节奏,将体势表现为空间造型,提出了类似组合和梯度组合的方法,而且特别利用墨继法,兼顾笔势组合与体势组合,既强化时间节奏,又强化空间造型,将两者的表现统一起来了。

沃兴华 节录随园诗话

(三)笔墨与布白的组合

前面分别讲了布白的组合与笔墨的组合,在书法作品中,范围最大,层次最高的组合是笔墨与布白的组合,这种组合最直接地关系到从阅读向观看的转变,从文本向图式的转变,因此形式构成对它特别重视。认为有两种方法可以实现这样的组合。

第一,模糊图底关系。传统书法一般将笔墨与布白分割得太清楚,笔墨是点画和结体,布白是字距行距和四周边白。字距行距的白包围着点画结体,四周边白包围着所有笔墨,感觉上笔墨是图,布白是底,图是图,底是底,图底分明,互不相干。这样的形式突出了笔墨表现,符合以阅读为基础的文本式作品的要求,但是不符合图式的要求,不能把作品中所有的造型元素当作一个密不可分的整体来观看,因此为了笔墨与布白的组合,首先必须尽量模糊图底关系。阿恩海姆的《艺术与视知觉》说:“凡是被封闭的面,都容易被看成图,而封闭这个面的另一个面总是被看成底。”模糊图底关系的第一个方法是取消字距行距之白对点画结体的包围。具体来说,就是把结体打开,收放开合,参差穿插,让结体内的布白与字距行距连成一气。《艺术与视知觉》还说:“在特定条件下,面积较小的面总是被看作图,而面积较大的面总是被看作底。”模糊图底关系的第二个方法是取消四边布白对所有笔墨的包围。让点画和结体逼边,甚至出边,突围出去,占据各大的空间。这两种方法的综合效果就是要让字内的白和字外的白全部浑然一体,大的小的、方的圆的,长的扁的,盘盘焉,囷囷焉地连成一气,通篇感觉笔墨在布白上游走,布白在笔墨中穿行,笔墨与布白冲突地抱合着,离异地纠缠着,成为一种不可分割的黑白构成。

第二,正负构成。笔墨作为正形,布白作为负形,一正一反,创作时照顾笔墨的连贯,就会造成布白的间断,照顾笔墨的开张,就会造成布白的紧凑,正形与负形是一种相反的表现,而这种相反同时又是一种相成,是正形的开张成就了负形的紧凑,正形的连贯成就了负形的间断,反过来说也一样。正形与负形这种共生的依存关系能够提高笔墨与布白的组合能力。

比如就变形来说,如果就点画论点画的变形,就结体论结体的变形,随心所欲地处理粗细长短和大小正侧等各种对比关系,结果所有的变形都是独立的,与整体的正形无关,与整体的负形更加无关,会显得勉强和做作。古人不是这样,我们前面在点画的变形和结体的变形中已经说过,他们都是把对象放到上下左右的组合关系中来考量的,点画的长或短,结体的正或侧,都是被上下左右字的势和形所决定的,与笔墨正形息息相关,因此表现得自然而且妥帖。形式构成把变形进一步放到章法中去考量,不仅要关注笔墨正形,同时要兼顾布白负形,所有变形既取决于笔墨正形的需要,同时也取决于布白负形的需要,这个字为什么写的小,因为旁边需要一大空白,这个字为什么写的斜,因为旁边需要一块斜势的空白,这一笔为什么写的长,因为旁边的布白需要破一下……上下字形的大小正侧,收放开合和枯湿浓淡,四周布白的长短方圆,疏密虚实和离合断都是变形的决定因素,每一笔下去都要兼顾到正形与负形,出来的效果每一笔都具备阴阳对比的关系,都是一个整体,结果自然是天衣无缝的。观众面对这样的作品,第一眼感觉就是黑白构成,笔墨正形与布白负形的构成。

上面介绍了形式构成的各种创作方法,内容很多,现在简要的总结一下,形式构成在点画和结体上继承了传统的写法,强调对比形式,注重组合关系,并且进一步把这种方法运用到章法之中,主张要注重布白的表现,提出了类似组合法,梯度组合法和墨继法等等,在更大范围和更高层次的组合上提出了要模糊图底关系,要正负构成,努力把古人说的形拓展为空间造型,把古人说的势拓展为时间节奏,让书法艺术成为融时间与空间为一体的艺术,融音乐与绘画为一体的艺术。这些方法虽然受到了中西绘画和音乐的影响,但都是以书法为本位的,而且一直遵循着传统的表现形式,强调用笔的轻重快慢,点画的粗细方圆,结体的大小正侧,章法的疏密虚实,用墨的枯湿浓淡等等,根子里丝毫没有脱离蔡邕所说的阴阳与形势。杜牧在《孙子注序》中说:“丸之走盘,横斜圆直,计于临时,不可尽知,其必可知者,是知丸不能出于盘也。”形式构成的创作方法没有出盘,只是把这个盘子做的更大了,因而表现形式更加丰富,表现效果更加强烈,极大地提高了书法的艺术魅力。

沃兴华 龚自珍诗

二

形式构成的创作方法如上所述,很多很复杂,充分体现了书法艺术的博大精深。然而这些方法是如何落实在实践中的,那就不能不说一说创作过程了。关于书法的创作过程,古人论述不多,或者说得很玄,让人头摸不着头脑,例如唐代张怀瓘的《书断》说:“及乎意与灵通,笔与冥连,神将化合,变化无方。”或者说得很简略,这种简略的说法大致有三种。

最流行的说法是“意在笔先”。此说王羲之讲过,孙过庭讲过,欧阳询讲过,其中讲得最详细的是唐代韩方明,他在《授笔要说》中说:“夫欲书,先当想,看所书一纸之中是何词句,言语多少,及纸色目,相称以何等书,令与书体相合,或真或行或草,与纸相当。然意在笔前,意居心后,皆须存用笔法,想有难书之字,预于心中布置,然后下笔,自然容与徘徊,意态雄逸,不得临时无法,任笔所成,则非谓能解也。”“意在笔先”的理论走到极端,要求动笔之前,把点画、结体和章法一切都设计好了。

第二种讲法叫“澄怀观道”。东汉蔡邕讲:“书者散也,欲书先散怀抱。”以散释书,强调创作时要忘记一切,忘记的目的是澄怀,澄怀的目的是观道,让“道”在一片澄明的心境之中毫无挂碍地自然呈现。这种观念与前面说的“意在笔先”正好相反,“意在笔先”强调构思,然后一步步地去加以表现。澄怀观道主张放弃构思,让思想感情和笔墨技巧自然而然地流露出来,就像南北朝时王僧虔说的“心忘于笔,手忘于书”,就像苏东坡说的“心忘于手手忘笔,笔自落笔非我使”。

除了上述两种完全相反的观念之外,还有第三种讲法,叫“心手相师”。这是唐代诗人戴叔伦提出的,他在观看怀素的狂草创作时写了一首诗,其中有四句说:“心手相师势转奇,诡形怪状翻合宜,人人欲问此中妙,怀素自言初不知。”创作的结果在创作之初是不知道的,这在某种程度上反对了“意在笔先”的说法。创作的结果来自于过程之中的“心手相师”,具体来说,当狂草的笔势在连绵不断地夭矫翻腾,结体造形也跟着大幅度摇摆,原先被认为是过度夸张的“诡形怪状”,这时反而成了最准确的表现,产生出妙不可言的效果。这种心手相师的创作观念强调当下,落笔的效果反馈给作者,作者在意识上马上作出调整,接着写下面一笔,下面一笔出现的效果再反馈给作者,作者再作调整,再接着写下面一笔……整个创作就是一个表现、反馈、调整与再表现的过程,这个过程中的反馈与调整属于意识活动,因此这种观点在某种程度上又是反对澄怀观道的。但是再仔细分析,又可以这样理解:所谓的心是主观的调控意识,是创作过程中的应变思维,是当下的“意在笔先”。所谓的手是一种不可控驭的自然表现,是书法之道的呈现,“心手相师”本质上没有排斥“意在笔先”和“澄怀观道”,而是将这两种观念在当下的过程中统一起来了。

上述三种讲法,心手相师比较符合实际情况,但是它没有解决心手相师的过程到底是怎样展开和进行的,因此还要继续探究下去。郑板桥有一段讲绘画创作的话,适用于书法创作,他说:“江馆清秋,晨起看竹,烟光、日影、雾气,皆浮动于疏枝密叶之间,胸中勃勃,遂有画意。其实,胸中之竹并不是眼中之竹也。因而磨墨、展纸、落笔、倏作变相,手中之竹又不是胸中之竹也。总之,意在笔先者,定则也。趣在法外者,化机也。”这段话可以分作两部分来看,“总之”之前为一部分,讲创作的三个阶段,第一阶段“眼中之竹”为观察,这是激发创作欲望的感性素材。第二阶段“胸中之竹”为理解,它是“眼中之竹”在情感关照下,经过想象、取舍和处理,变成的一种意象,因此不等于眼中之竹。“手中之竹”为表现,在表现过程中,由于受到许多偶然因素的干扰,会产生各种变形,因此“手中之竹”又不是“心中之竹”。“总之”之后为第二部分,特别就表现阶段中出现的变形作了具体阐述。当你把感情投入到观察对象,经过想象、取舍和处理之后产生意象,意象激发创作,因此说意在笔先是“定则”。然而一旦进入创作,会有许多意外,因势利导,随机应变,则会产生各种意想不到的化机,产生法外之趣。意在笔先,趣在法外,这段话不仅阐述了意和趣的关系,而且认为在心手相师的关系中首先是心,然后是手。这种讲法比前面三种都进了一步,但还是太简略,没有说明相师的过程究竟是怎样一步步展开的?哪个是主要的,哪个是次要的?主次之间的关系是怎样的?这些具体问题对理解和认识书法创作最有价值,但是古代书论强调感悟,点到为止,没有展开。形式构成的创作理念在古人的基础上,结合自己的创作实践,进一步认为:书法创作就是前识意图与形式理念的相师与相搏。

(一)前识意图是作者生命的表现,形式理念是作品生命的表现

所谓前识意图,顾名思义就是在创作之前,对作品的一种意象性预构,它是不明确的,如老子说的:“恍兮惚兮,其中有象;惚兮恍兮,其中有精。”因此称为“前识”。而且作为一种意象,它具有强烈的表现冲动,因此又称为意图。前识意图反映了作者的思想感情、审美趣味和生活状态等等,是作者生命的表现。

所谓形式理念,是书法艺术的表现形式在高度概括以后,抽绎出来的最基本的原则。书法艺术的表现形式具体来说,就是用笔的轻重快慢,点画的粗细方圆,结体的大小正侧,章法的疏密虚实,用墨的枯湿浓淡等,这些对比关系的组合变化无穷,最基本的原则是四个字:以他平他,不断地以不同的造形元素与前面的造形元素相联接,让它们相反相成,相映成辉,组成和谐的关系并生生不息地展开下去。张怀瓘《书议》说:“因其发端多迹,触变成态,或分锋各让,或合势交侵,亦犹无常之与五行,虽相克而相生,亦相反而相成。”这是作品生命的表现。

沃兴华 龚自珍诗

(二) 生命的状态都是当下活泼泼的

生命的状态是什么?《庄子》说:“物之生也,若骤若驰,无动而不变,无时而不移。”宋代理学家认为,那是一种氤氲之气,平时分散在太虚之中,没有形相,受到某种刺激之后,马上会从各个幽暗不明的地方显现出来,聚集为一种有形的生命,如人、动物或者植物等等。而他们死亡之后,又化为氤氲之气,回归太虚之中,继续运行。生命的氤氲之气不地“散入无形,聚则有象”,瞬息万变,都不是现成的,都是当下的,前识意图和形式理念作为生命状态也是如此。前识意图的生命状态是:书法家情绪受到不同刺激,引起不同反应,造成不同的意象。如果是豪迈情绪的刺激,分散在自身内的有关豪迈的因素就会聚集起来;如果是婉约情感的刺激,分散在自身内的有关婉约的因素就会聚集起来。书法家从这些聚集起来的因素中感觉到了审美意义,然后调动所有的修养储备把它转化成具体的点画和结体,转化成与情感呈现相一致的前识意图。这样的前识意图,必然是当下的,就像明代理学家薛瑄所说:“未应物时,心体只是至虚至明,不可先有忿懥、恐惧、好乐、忧患在心。事至应之之际,当忿懥而忿懥,当恐惧、好乐、忧患而恐惧、好乐、忧患,使皆中节,无过不及之差。及应事之后,心体依旧至虚至明,不留前四者一事于心。故心体至虚至明,寂然不动,即喜怒哀乐未发之中,天下之大本也。”

形式理念的生命状态是:只有当第一笔落下去,有了具体的形相之后,形式理念开始被点化,像鹵水点豆腐一样,从“散入无形”转变为“聚则有象”,展开它的生命过程。例如第一笔写得粗了、细了,或者写得湿了、枯了……于是形式理念就会根据“以他平他”的原则,相反相成,要求下面的点画细些、粗些、枯些、湿些。在结体上,前面字写正了,后面字就写得斜些;右边字写大了,左边字写得就小些。在章法上,前面一行右倾了,后面一行就往左斜一些。至于怎么粗怎么细,怎么正怎么斜,怎么大怎么小,会激发出作者自身所拥有的各种技法规范的储备,王羲之的、颜真卿的、苏黄米蔡的等等,全部会灵活地变成各种具体情况下的具体运用。这样的形式理念必然是当下的。正如张式所说:“书画之理,玄玄妙妙,纯是化机,从一笔贯到千笔万笔,无非相生相让,活现出一个特地境界来。”所谓“玄玄妙妙,纯是化机”,是说形式理念不是现成的技法规范。所谓“一笔贯到千笔万笔”是说形式理念的逻辑展开,所谓“相生相让”就是“以他平他”,所谓“活现出一个特地境界来”就是指创作的结果是生动活泼的,不可重复的。

前识意图与形式理念都是当下的,都是在受到某种刺激和点化之后聚集起来的生命现象,这种生命现象使书法创作没有固定程式,上一次成功不能代表下一次也能成功,每一次都是新鲜的尝试,因此黄山谷说:“老夫之书本无法也。但观世间万缘,如蚊蚋聚散,未尝一事横于胸中。故不择笔墨,遇纸则书,纸尽而已,亦不计较工拙与人之品藻讥弹。譬如木人,舞中节拍,人叹其工,舞罢,则又萧然也。”

(三)前识意图决定作品的风格,形式理念决定作品的深度

先讲前识意图决定作品的风格。第一笔怎么写,第一个字怎么写,作品的开头必然受前识意图支配。有了开头,后面怎么展开,形式理念的作用会越来越大,前识意图是不能完全掌控的。但是,因为形式理念是被前识意图点化的,就像受孕一样,具有它的遗传基因,所以在推衍和生发时,必然会受它的影响。孙过庭《书谱》说:“一点成一字之规,一字乃通篇之准。”讲的就是这个道理,一画落下去,后面的笔画就被这一画决定了,一个字写好以后,后面的字又被这个字规定了,从最初的一画到最后的一个字都是一种有机的生命体,有机体中的每一个部分都与整体具有全息同构的关系。石涛《画语录》里有一段话,经常被大家引用,讲的也是这个道理,他说:“太古无法,太朴不散,太朴一散而法立矣。法立于何?立于一画。一画者,众有之本,万象之根。”所谓太古就是太虚,一团氤氲,无法感知。但是一画下去,有了形相,法就生生不息地跟着来了。“一画之法,乃自我立”,是前识意图的表现,作者想怎么写就怎么写,后面紧跟着的法就是形式理念,“一法生万法”,它是被前识意图点化的。前识意图在落笔的刹那间决定了作品的风格基调,太重要了,书法创作如果没有前识意图就没有想法,没有个性,没有风格,就算不上创作。因此刘勰在《文心雕龙·神思篇》中说:“独照之匠,窥意象而运斤,此盖驭文之首术,谋篇之大端。”后面的一切都是根据前识意图所展开的。

再讲形式理念决定作品的深度。“以他平他”这句话出自《国语·郑语》,原话是:“和实生物,同则不继。以他平他谓之和,故能丰长而物归之,若以同裨同,尽乃弃也……声一无听,物一无文。”事物的发荣滋长,来自于“和”,和而不同,就是让两个不同的东西建立起平衡关系,和的前提是不同,是“以他平他”,这里的他可以用阴和阳两个概念来替代,阴阳相合,达到一种和谐,万物就生生不息,否则,孤阴不长,孤阳不生,“以同裨同,尽乃弃也”,具体表现就是“声一无听,物一无文”。

“以他平他”的形式理念体现了阴阳衍化的思想,说到底是中国人观察世界,理解世界和表现世界的方式方法,它不仅表现在书法上,同时也表现在传统文化的方方面面。在思想上,《周易》六十四卦就是在阴阳消长的不断变化中形成的,“刚柔相推而生变化,阖户谓之坤,辟户谓之乾,一阖一辟谓之变,往来而不穷谓之道”。在音乐上,《吕氏春秋·大乐》说:“音乐之所由来者远矣。生于度量,本于太一。太一出两仪,两仪出阴阳。阴阳变化,一上一下,合而成章。混混沌沌,离则复合,合则复离,是谓天常。天地车轮,终则复始,极则复返,莫不咸当,日月星辰,或徐或疾。日月不同,以尽其行,四时代兴,或暑或寒,或短或长,或柔或刚。万物所出,造于太一,化于阴阳。萌芽始震,凝寒以形;形体有处,莫不有声。声出于和,和出于适。和适,先王定乐由此而生。”在文学上,《宋书·谢灵运传论》说到诗文的音律时指出:“夫五色相宣,八音协畅,由乎玄黄律吕,各适物宜,欲使宫羽相变,仰昂舛节,若前有浮声,则后须切响。一简之内,音韵尽殊,两句之中,轻重悉异。达此妙旨,始可言之。”

“以他平他”的形式理念贯穿在传统文化的各个领域,它一端连接着传统文化,一端连接着点画结体,是传统文化实现于书法艺术的桥梁。创作书法如果遵循形式理念,就好比“那普遍的世界思维在我里面思维着”,“可以发天地之玄微,宣道义之蕴奥,继往圣之绝学,开后觉之良心,将功与礼乐同修,名与日月并曜”(项穆《书法雅言》)。如果不讲形式理念就意味着与传统文化断绝,就没有内涵和深度。

(四)书法创作过程的三原则

前识意图与形式理念各有各的生命,当两种生命同时作用在一件作品中的时候,会产生各种关系,既互相依存,又相互冲突。就相互依存来讲,一方面前识意图如果没有形式理念在展开过程中的层层推衍,就得不到全面而正确的表现,就没有文化内涵;另一方面,形式理念要展开自己的生命过程,必须依靠前识意图的点化,只有在受到前识意图支配的第一画落到实处了,它才会开始“以他平他”,一生二,二生三,三生无穷地按照自己的逻辑展开下去。否则,它只是一种无意义的存在,即一堆没有生命气息的各种技巧法则。前识意图与形式理念谁也离不开谁。

再就相互冲突来讲,一方面前识意图是靠形式理念的展开来实现的,会受到形式理念展开逻辑的制约。打个比方,前识意图好比“大胆的假设”,形式理念好比“小心的求证”,假设会在求证的过程中不断被修正,是不能够完全按照事先的设计去按部就班地克隆的。另一方面,形式理念受前识意图的点化,点化本身是一种制约,使形式理念不能够照搬照抄各种现成的技法规范,哪怕王羲之、颜真卿的都不行,必须根据当下的实际情况,也就是前识意图所定下的基调,作出合乎逻辑的应变处理。前识意图与形式理念在很大程度上又是相互制约和冲突的。

前识意图与形式理念既相互依存,又相互冲突,相互依存的关系决定了“心手相师”的创作特点,相互冲突的关系决定了心手相搏的创作特点,正是这种相师与相搏推动了创作过程的展开,并且不断地弥合前识意图与形式理念的对峙,将它们打成一片。认清这种关系和创作特点之后,创作过程中的一些具体问题就可以有解决方法了。我觉得这些问题主要包括三方面内容,由这三方面内容可以引申出三条原则。

第一条是兼顾原则。具体来说,意在笔先的“意”不能够考虑得面面俱到,如果考虑得太周详,执行得太坚定,无视形式理念,会扼杀作品的生命,会取消偶然的“法外之趣”,使创作堕落为制作,使艺术变为工艺。因此前识意图应该是一种恍兮惚兮的意象,只是一个起头,只要开好这个头,定好作品风格的基调,就可以拿起笔来创作了,后面的展开应该逐渐以形式理念为主,让形式理念去完成。

形式理念在展开时应该“澄怀观道”,苏轼《送参寥诗》云:“欲令诗语妙,无厌空且静,静故了群动,空故纳万境。”太虚法师在自传中谈他看《大般若经》时的体会说:“身心渐渐凝定,忽然失却身心世界,泯然空寂中灵光湛湛,无数尘刹焕然炳现,如凌虚影像,明照无边……曾学过的台、贤、相宗以及世间文字,亦随心活用,悟解非凡。”澄怀观道能让心处在一种无遮蔽的澄明状态,让长期训练时积累起来的各种传统技法根据具体情况作出最敏捷和最准确的应对。

沃兴华 雨中灯下联句

书法创作应当兼顾前识意图与形式理念,片面强调一个方面而否定另一个方面都是不对的。刘勰《文心雕龙·物色篇》说:“写气图貌,既随物以宛转;属彩附声,亦与心而徘徊。”一方面心要“随物以宛转”,另一方面物要“与心而徘徊”。把心理解为主观的前识意图,把物理解为客观的形式理念,心与物的交融即前识意图与形式理念的统一。

第二条是形式理念优先的原则,当前识意图与形式理念发生冲突并且不能调和的时候,要以形式理念为主。理由之一是前识意图表现了作者的思想感情,是小我;形式理念表现了传统文化的精神,是大我。黑格尔说:艺术是绝对真理在感性领域中的一个自我展开的过程。书法的本质在某种意义上说是传统文化通过作者创作把自己展现出来的一种艺术形式,因此当小我与大我发生矛盾的时候,小我应当服从大我。理由之二是形式理念是客观的,不以人的意志为转移的,而前识意图是主观的,可以变通的,可以在与形式理念的博弈中作出调整的。法籍捷克作家米兰·昆德拉在小说《生命不能承受之轻》的序言中说:“当托尔斯泰构思《安娜·卡列尼娜》的初稿时,他心目中的安娜是个极不可爱的女人,她的凄惨下场似乎是罪有应得,这当然跟我们看到的定稿大相径庭,这当中并非托氏的道德观念有所改变,而是他听到了道德以外的一种声音,我姑且称之为‘小说的智慧’。所有真正的小说家都聆听这种超自然的声音,因此,伟大的小说里蕴藏的智慧总比它的创作者多。”这里所说的“小说的智慧”即代表作品生命的形式理念,“创作构思”即代表作者生命的前识意图。“创作构思”必须服从“小说的智慧”,也就是前识意图必须服从形式理念。书法家在创作时,除了“因情生文”之外,还要“因文生情”,只有这样,他才能超越自我,他的作品才可能听到“超自然的声音”,不断有所发现有所发明。

第三条是轮换做主的原则。在创作过程中,开始的时候,以前识意图为主,随着作品的展开,逐渐转变为以形式理念为主,到作品将近完成时,基本上完全以形式理念为主。也就是说,在落笔的时候,线条是粗是细?是长是短?结体是方是圆?上下字是连续的还是间断的?……所有表现都是以前识意图为主的。开了头以后,形式理念的影响逐渐体现,并且越来越大,到一件作品快要完成的时候,怎么写已经完全被形式理念所规定了,前面疏了,后面必须要密一点;前面轻了,后面必须重一点……你别无选择,尤其是落款,写在什么地方,是穷款还是长款,你不要再想什么前识意图,只有老老实实地根据形式理念去“以他平他”,求得通篇关系的完整与和谐。

这种轮换原则古代书法家也讲过,但不明确,而且仅限于结体范围,王铎说:“凡写字左边易,右边难,左边由我下笔,先立一规格,其搭配之法全在右边,以其长短、浓淡,或增或减,皆赖之耳。”前面几笔根据前识意图,你可以想怎么写就怎么写,最后一笔要调整关系,必须符合“以他平他”的形式理念,落在什么地方,粗一点还是细一点,干一些还是湿一些,实际上都是被规定的,你要发现这种规定,并且把它表现出来,所以难写。书法创作的这种轮换原则与写文章一样,刘熙载在《艺概·文概》中说:“未破题前,文章由我,既破题后,我由文章。”八股文讲起承转合,“起”就是破题,破题的时候,文章怎么写,以我为主,“起”了之后,破题了,观点亮出来了,后面怎么承,怎么转,怎么合,就由不得你了,你必须跟着文章本身的逻辑走。

沃兴华 试墨张琴联

这个逻辑过程在《文心雕龙》的《熔裁篇》中表述得更加清楚。刘勰说:“草创鸿笔,先标三准。履端于始,则设情以位体;举正于中,则酌事以取类;归余于终,则撮辞以举要。”借此来描述形式构成的创作过程,可以这样理解:开始要为情感找到一个相应的表现形式,通过意向产生前识意图,为作品定下一个风格基调。接着是形式理念与前识意图在相师相搏中“酌事以取类”,根据具体情况采用不同的方式来以他平他。比如前面部分写得粗了,后面部分就要写得细些,而粗有各种不同的形式,有的粗犷,有的雄强,有的厚重……,细也有各种不同的形式,有的飘逸,有的轻纤,有的清秀……,粗和细这组阴阳对比变成具体的形式之后,各有各的特点,好比五行,他们在组合时有的协调,有的冲突,或者相生,或者相克,因此需要“取类”。这种取类充满了变数,具有各种可能性,它要求书法家必须具备两种能力,一是广博的知识储备,平时大量临摹传统法书,了解和掌握各种粗和细的表现形式,随时能听从召唤,得心应手地表现出来。二是要有灵活的变通能力,当发生冲突时,能够随机应变,因势利导,表现出意料之外的和谐。作品的最后部分因为前面的相师相搏都是随机生发的,可能有各种意外,造成某种不完整和不协调,这时就需要用纵横开阖的手段和力挽狂澜的气派加以收拾和调整,保证形式的完整,风格的呈现。这三个阶段的表现各有侧重,作为有机的整体,相互之间是全息的,只有这样,书法创作才能像苏东坡论写文章那样:“如行云流水,初无定质,常行于所当行,常止于不得不止”,酣畅淋漓,痛快无比。只有这样,书法创作才能将作者的生命与作品的生命融为一体,既表现作者的思想感情,又反映文化的精神面貌。

沃兴华 南岳西都联

(即将刊于《诗书画》2018年第2期[总第28期]。)