/本文原载2021年8期/本先秦古鉨专题/

先秦古鉨的艺术研究

辛 尘

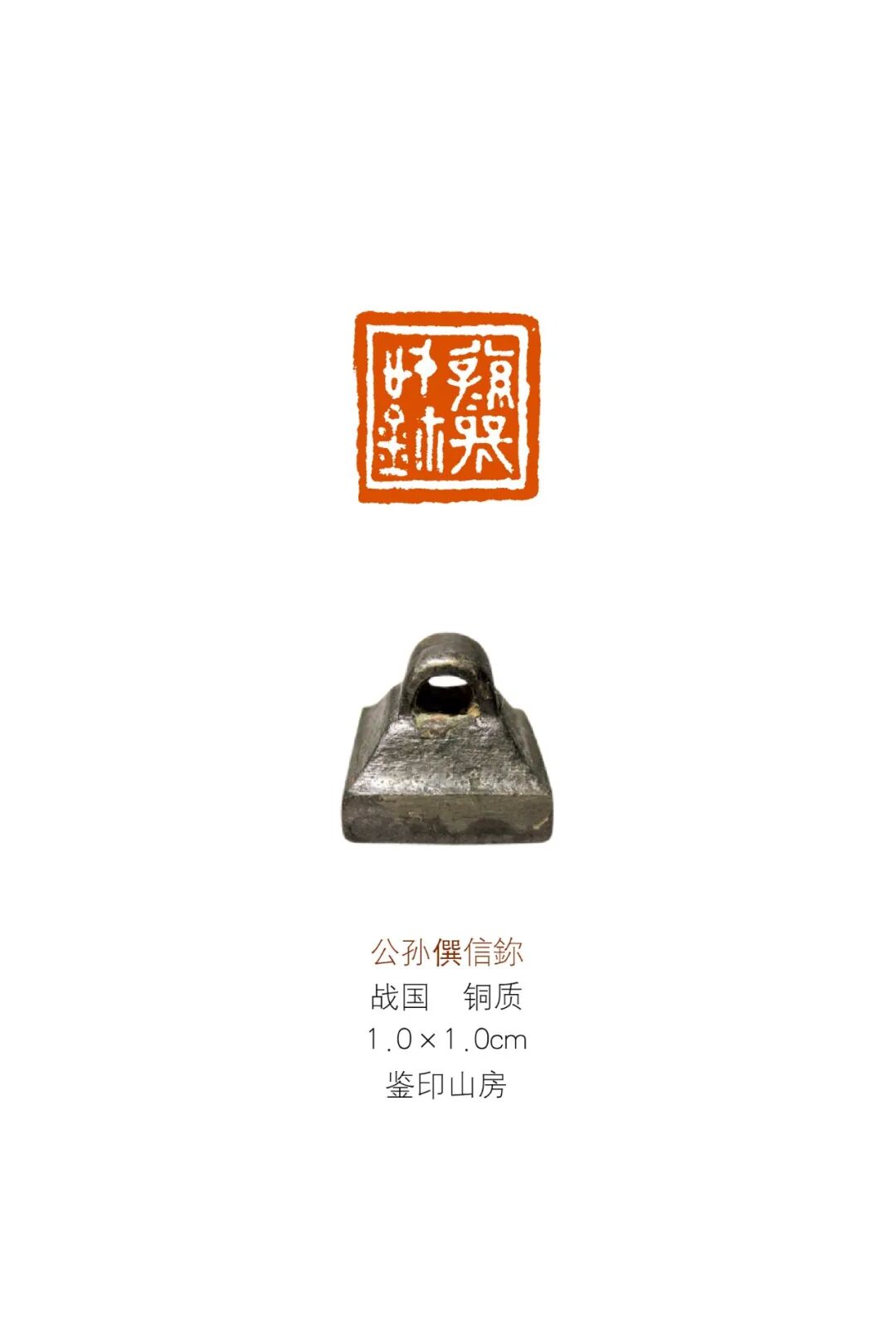

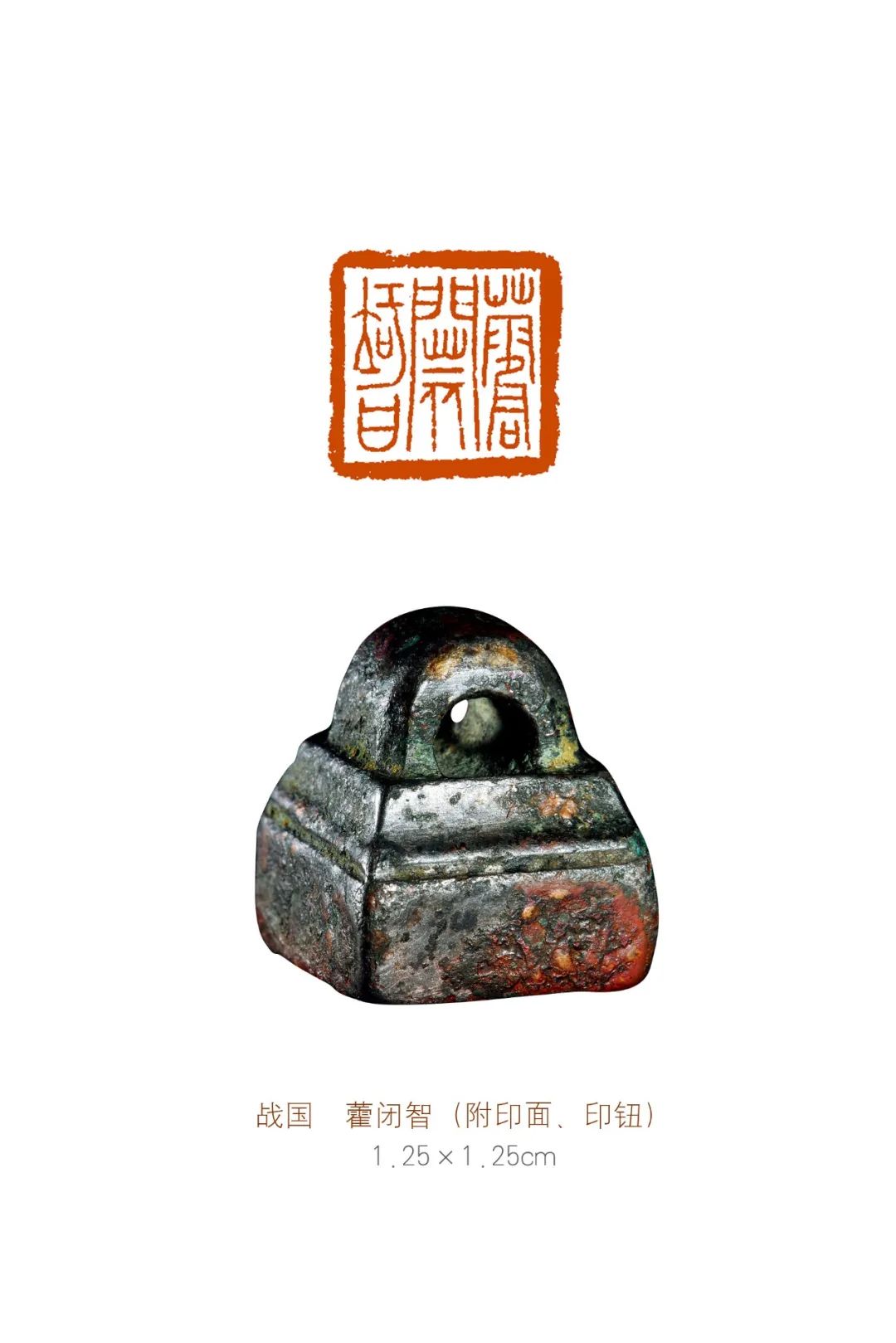

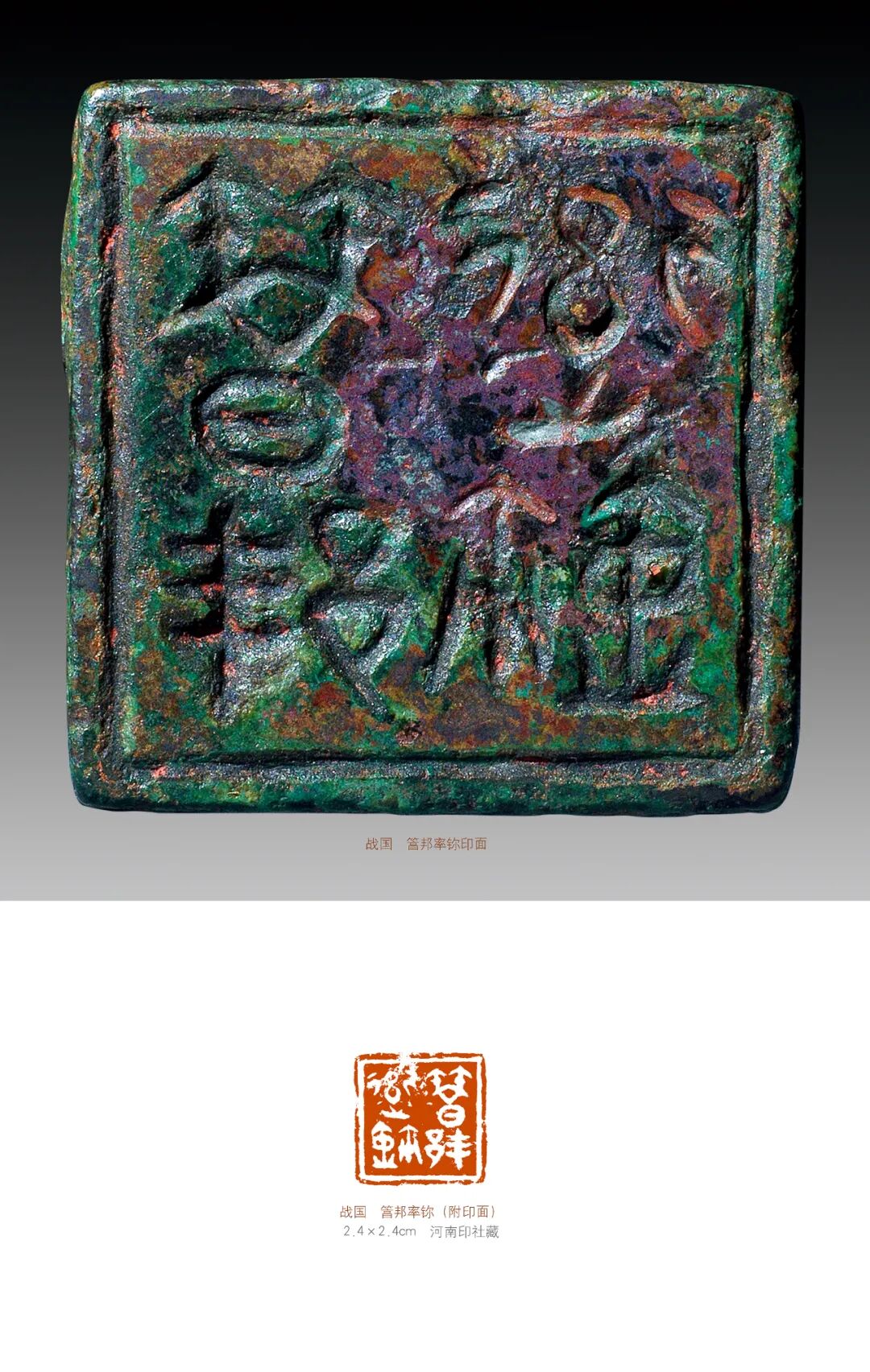

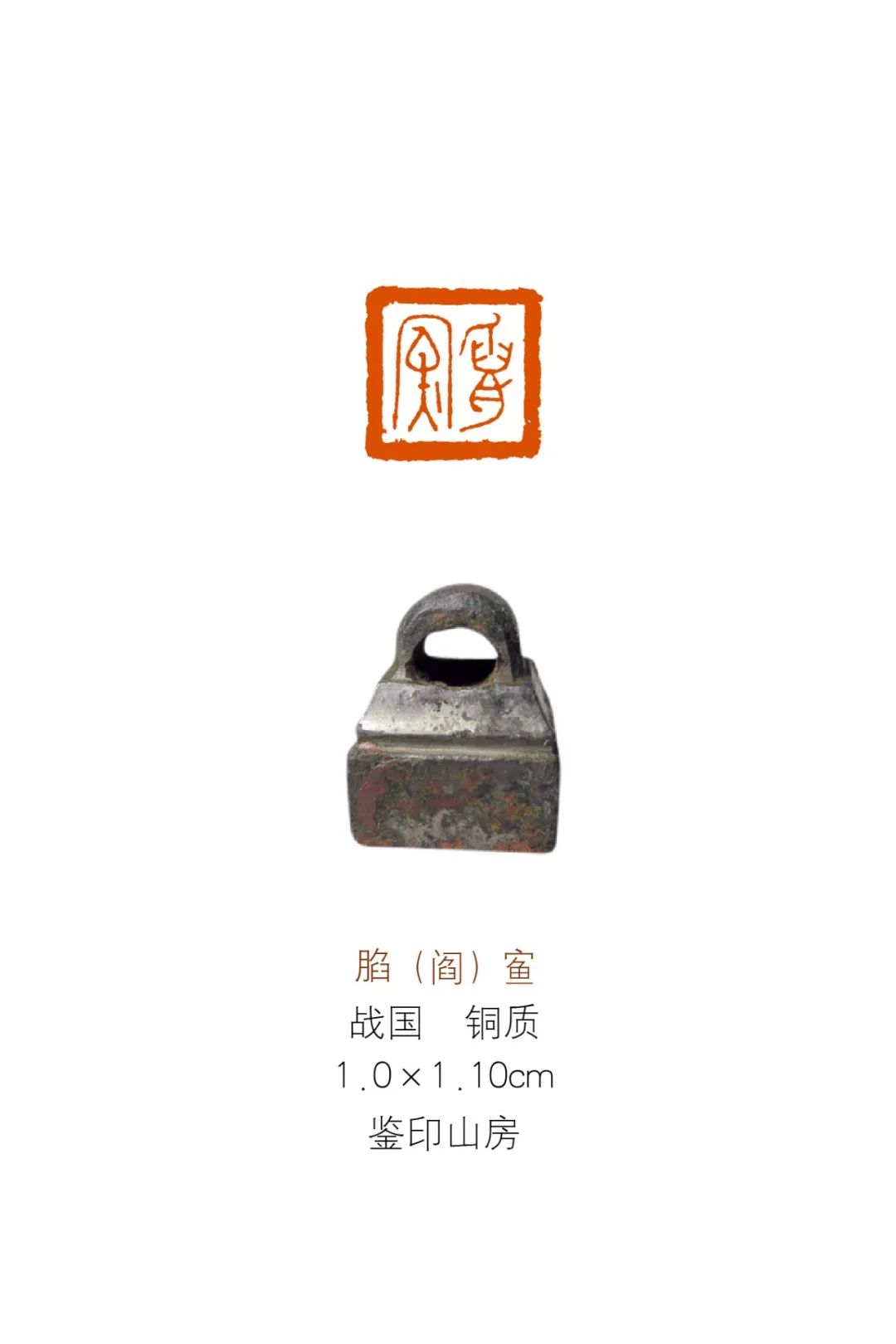

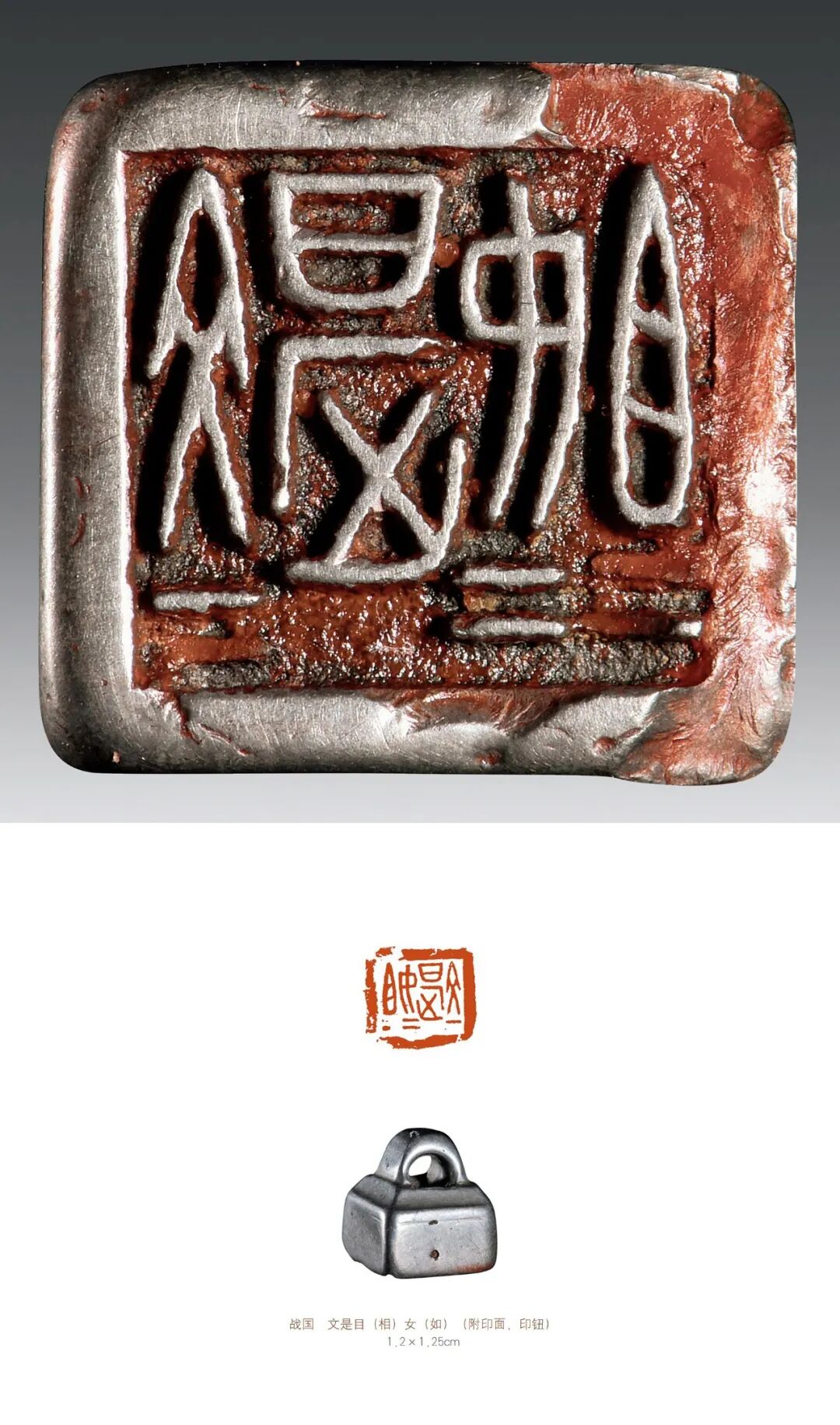

文中配图选自

/2012年11期 古玺印特辑/

/2021年8期 先秦古鉨专题/

/2022年8期 古代封泥研究特辑/

/2022年9期 黄宾虹的古玺印收藏与研究/

/2024年8期 珍秦斋藏玺印专题/

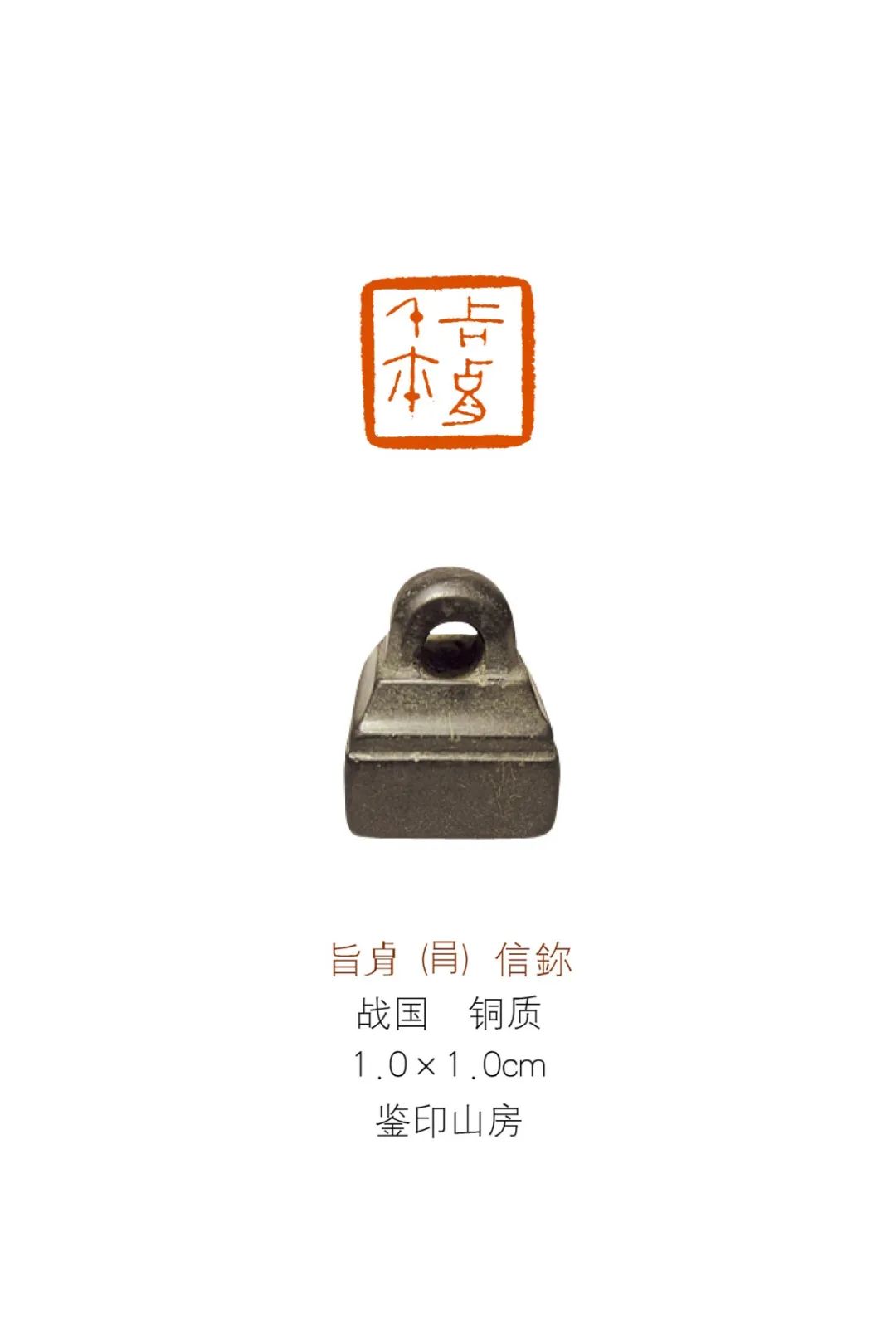

摘 要:“鉨中求印”,即以先秦古鉨为印式,从中寻求篆刻艺术创作规律,是对元明清以来“印中求印”的拓展,是近代以来“印外求印”的重要分支,也是现当代“写意印风”的上佳参照。在既有相关文史研究学术成果基础上,从篆刻学立场对先秦古鉨印式展开艺术研究,是学习篆刻者必须补上的一课,更是当今篆刻艺术创作发展的主要途径之一。本文从先秦古鉨的字法、章法、刀笔关系、风格四个方面,提出了“鉨中求印”的基本观点、方法和要求。

关键词:先秦古鉨 印式研究 鉨中求印

先秦古鉨艺术研究的目的

在当代篆刻艺术创作的发展中,学习和模仿先秦古鉨风格已成为热潮,并且已形成两种主流性的创作模式:

一是直接模仿先秦古鉨印式,作仿形换字性的创作,即“鉨中求印”印风;

二是以先秦古鉨中某些样式为依据,夸张其恣肆无规则以表现自由的创作,即“古鉨式写意”印风。

以第七届全国篆刻展为例,其中,“鉨中求印”和“古鉨式写意”两类印风创作均超过参展作品总数的百分之二十,合计约占百分之四十。第八届全国篆刻展的情况也大致如此。这是我们必须认真对待、深入思考的现象。

绝不能简单地将今人不约而同学习古鉨的现象归结为“追风”,应当说,这是一种历史的选择,它的存在有深刻的篆刻艺术史原因。

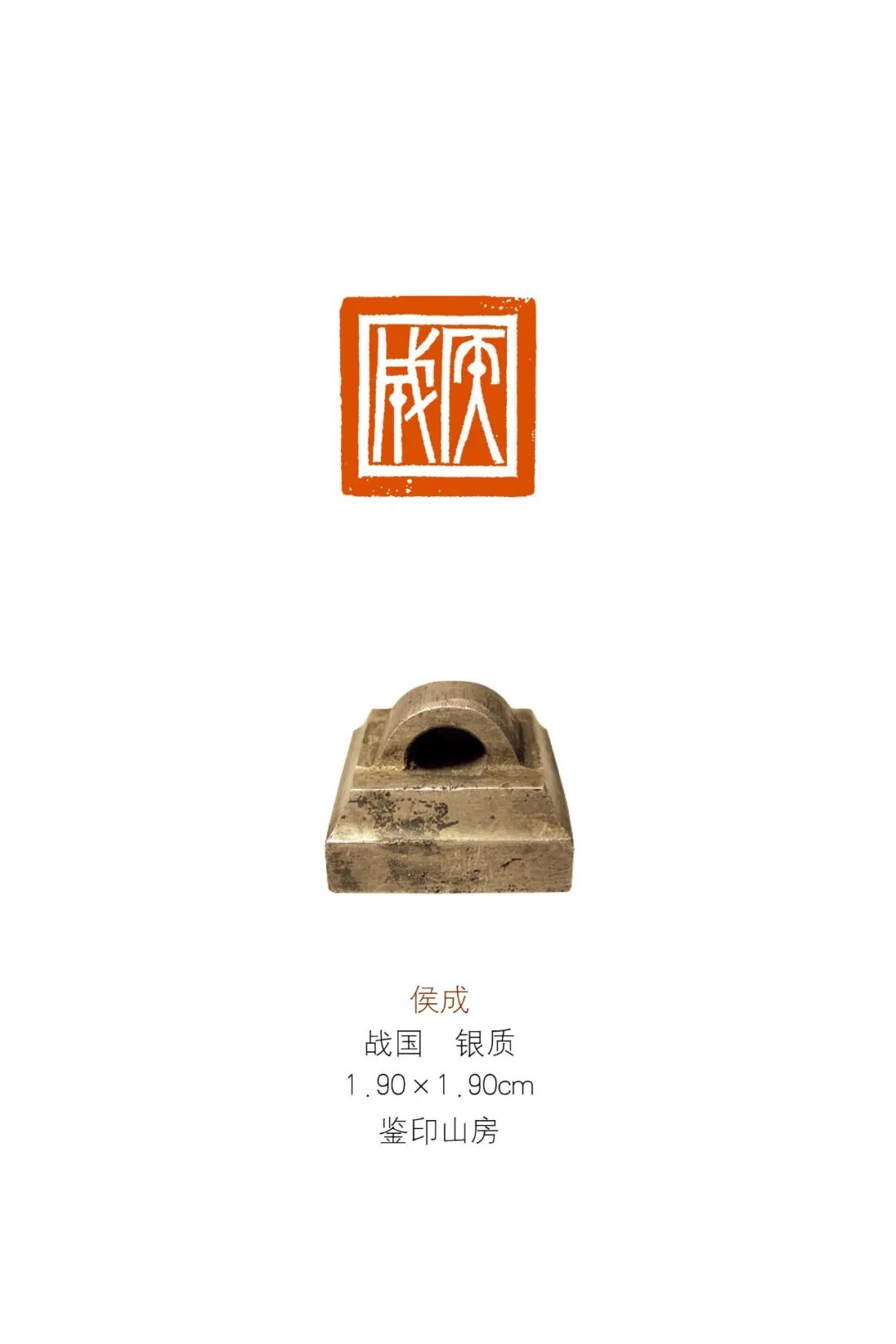

首先,今人学古鉨并且形成风气,是因为元、明、清以来“印中求印”的艺术之路渐渐变窄。中国古代实用鉨印发端于殷商,历经周、秦、汉、魏晋、南北朝、隋、唐,直至宋、元、明、清,遵循着实用的逻辑不断发展、进化、改良、完善。而在宋、元之际,由于文人士大夫艺术家的雅趣和努力,实用印范畴中的私印一系衍生出了崇尚“古雅”之风的文士用印,包括他们的姓名印、斋号印、雅词闲印等,并且蔚然成风,逐渐形成了一个独特的艺术门类——篆刻。元代赵孟頫、吾丘衍所倡导的“印中求印”,即以具有“典型质朴之意”的古代实用印章为经典范式,从中寻求适合文士用印的形式规律,乃是篆刻艺术得以形成和发展的关键所在。篆刻艺术的审美标准建基于对古代印式的审美经验,篆刻艺术的形式语言来自于对古代印式的模拟仿作。然而,元代人不知道(至少不能确认)先秦时代已有印存在,只是确立了汉魏阴文印和隋唐阳文印为印式;明代人推测“印昉于商、周、秦”,但仅有极少数几位印人—篆刻家开始模仿阔边细文的“三代印”,绝大多数印人—篆刻家、绝大多数印作都是在宗汉法唐;清中叶以来学者终于辨认出,那些一直被前人列为“杂印”的“鉨”是比秦汉印章更古老的“周秦古鉨”,但直到晚清才逐渐形成模仿古鉨的创作风气,仿汉印风与仿唐印风(包括圆朱文)仍是篆刻创作的主流。换言之,元、明、清三代的“印中求印”,其实主要是从对汉魏印章、隋唐印章的模仿中寻求篆刻创作规律及其形式语言,是在“模拟汉唐印式中求取篆刻艺术”。正因为如此,汉魏印式、隋唐印式得到了一代代印人—篆刻家的充分开掘:自元代赵孟頫、吾丘衍、王冕、朱珪诸家从章法与字法层面仿作开始,到明代文彭、何震、苏宣、朱简、汪关、程邃诸家从刀法与风格层面模拟,再到清代丁敬、蒋仁、邓石如、吴熙载、钱松、徐三庚诸家从笔法与刀法综合层面转换,至近代赵之谦、吴昌硕、黄士陵、齐白石、赵叔孺诸家从更大范围的综合层面活用,仿汉、仿唐篆刻创作已臻至难以超越的艺术巅峰。在这样的历史条件下,如果继续学秦汉印风、学隋唐印风,走“印中求印”的老路,的确很难卓有建树或大的突破。于是,一些篆刻家开始关注并专攻刚被确认、尚未开发的先秦古鉨,力图通过“鉨中求印”来拓宽篆刻创作的生路。近代岭南李尹桑、冯康侯诸家即是此类突出的代表。

第二,今人普遍涉猎先秦古鉨,是晚清近代以来“印外求印”引发的结果。在晚清近代谋求拓宽篆刻创作生路的努力中,专门的“鉨中求印”充其量只是个萌芽,只有少数篆刻家走这一条路,而主流则是追随赵之谦走“印外求印”之路。所谓“印外求印”,是在“印中求印”的基础上,广泛采用古代印式专属篆文之外的古文字样式进行篆刻创作。汉印的专属文字是缪篆,隋唐官印的专属文字是摹印篆,赵之谦篆刻虽然以汉印、圆朱文为根基,但他博采缪篆、摹印篆之外的秦汉金石砖瓦铭文入印,即在保持汉唐印式基本章法的条件下改变其习用的字法,以此谋求篆刻新趣。这一尝试赢得了众多饱览金石文字的文人艺术家的认同和响应,一时“印外求印”蔚然成风。然而在鉨印三式中,汉印、隋唐印属于以“字格式”为主、“字行式”为辅的印式,这样的印式要求入印文字的外轮廓必须方正,而排斥诸如先秦金文、甲骨文之类外轮廓不规正的多边形古文字,亦即汉唐印式对于“印外求印”的置换字法在客观上有一定的约束。因此,随着“印外求印”的不断拓展,人们自然而然地将对古代印式的参照转向以“字行式”为主、掺杂“散布式”和“字格式”的先秦古鉨。也就是说,以先秦古鉨为印式能够突破汉唐印式的局限,灵活适应各种“印外”古文字样式入印的需求,有利于“印外求印”的发展。事实上,近现代以来受“印外求印”理念影响的篆刻家几乎无不兼学先秦古鉨印式,其中尤以黄士陵、简经纶为突出代表,这可以视为广义的“鉨中求印”者,他们不像狭义的“鉨中求印”那样刻意模仿古鉨,并不追求逼肖古鉨,而是参照古灵活多变的章法形式来团聚印面上的商周金文、甲骨文,在“印外求印”的创作中别具一格。

第三,今人热衷于学习先秦古鉨,是现当代“写意印风”驱动下篆刻创作的必然走向。近现代形成“写意印风”绝非偶然,从吴昌硕到齐白石,从易孺到来楚生,直到当代的一批颇有建树的篆刻家,篆刻创作的“写意”从个体性的自然蜕变发展成为群体性的自觉追求。一方面,如同绘画从写形走向写意、书法从尚法走向尚意一样,以文人士大夫观念为主导的中国传统艺术总是会从对某种形式的模仿迅速走向艺术家情性的表现,并且以情性表现作为高于形式模仿的艺术追求。篆刻也不例外,必然要从“印中求印”对古代印式的模仿走向篆刻家的情性表现。另一方面,现代中国所接受的西方艺术及其理论,固然包含有西方古代及近代的艺术及其理论,但也包含着大量的形形色色的西方现代艺术及其理论,而西方现代艺术及其理论的重要特征,即是从客观描摹转向主观感受,从外在模仿转向内在表现,从追求逼真自然转向由艺术家的观念、情感来主宰。它们与中国传统的文人艺术精神当然是“异曲”的,但从表面上看又存在着一定程度的相似,这使现当代中国的众多艺术家更加确信,“写意”是艺术发展的方向并代表着艺术的高境界,确信主观表现高于客观模仿、简约高于繁复、率意高于精工、激情高于理性。具体就篆刻而言,许多篆刻家认为,以往追求逼肖古代印式的“印中求印”属于层次较低的工匠制作,即使是“印外求印”也会为讲究“规矩”所困,只有“写意”才是真正自由的艺术,所以篆刻必须逸笔草草、粗头乱服,应当率性奏刀、意到便成。然而,以完全秩序化、结构端整方正的汉唐印式为基础作“写意”性篆刻创作,确乎难以有显著的突破和建树,要么刻得东倒西歪如同那些作为明器的汉凿印,要么刻得横七竖八如同那些讹误泛滥的北朝印,刻意夸张、强行变形的做作陋习在所难免,这恰恰与崇尚自然的“写意”精神相违背。在这样的尴尬境地中,人们注意到了尚未完全秩序化、结构灵活多变的先秦古鉨,发现其自由、活泼的基调最适合用来作为“写意”性篆刻创作的印式,似乎在汉唐印式中一切不稳妥、不协调、不合理的结构关系在古鉨印式中都可以得到消解,能够自然调和——“古鉨式写意印风”由此形成——这也可以视为一种广义的“鉨中求印”。这其中虽然可能存在着将肆意妄为当作自由创造的误解,也的确混杂着不动脑筋的粗制滥造,但不可否认的是,先秦古鉨中所蕴含的不主故常、随机生发、正奇相倚的构成方式,所呈现的质朴自然、灵动自由、简约自在的形式趣味,与中国传统的“写意”艺术精神确实相谐,与西方现代艺术理念也多有暗合,确乎值得“写意印风”创作者去深入研究。

综上所述,无论是作为“印中求印”的必要补充,还是作为“印外求印”的有效拓展,或是作为“写意印风”的上佳参照,今人特别重视学习先秦古鉨、热衷于古鉨印式的开掘,都是合理的,对当代篆刻艺术创作的繁荣与发展都是有益的。在这里,我们需要补充强调的是,只有深入研究先秦古鉨,才能从根源上理解古代印式,真正把握篆刻艺术的形式规律。与“印中求印”一样,“鉨中求印”就是关于先秦古鉨的艺术研究,今人必须补上这一课。

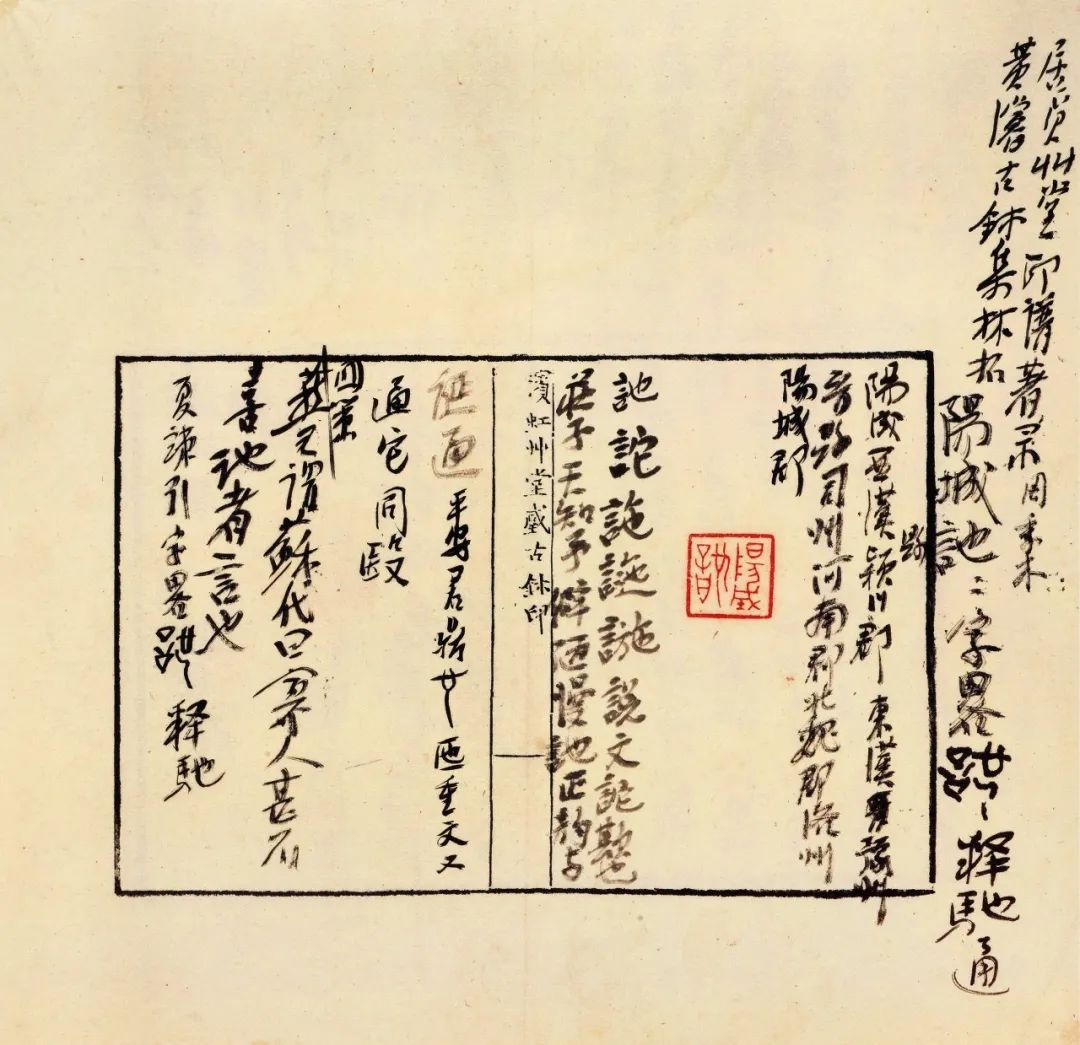

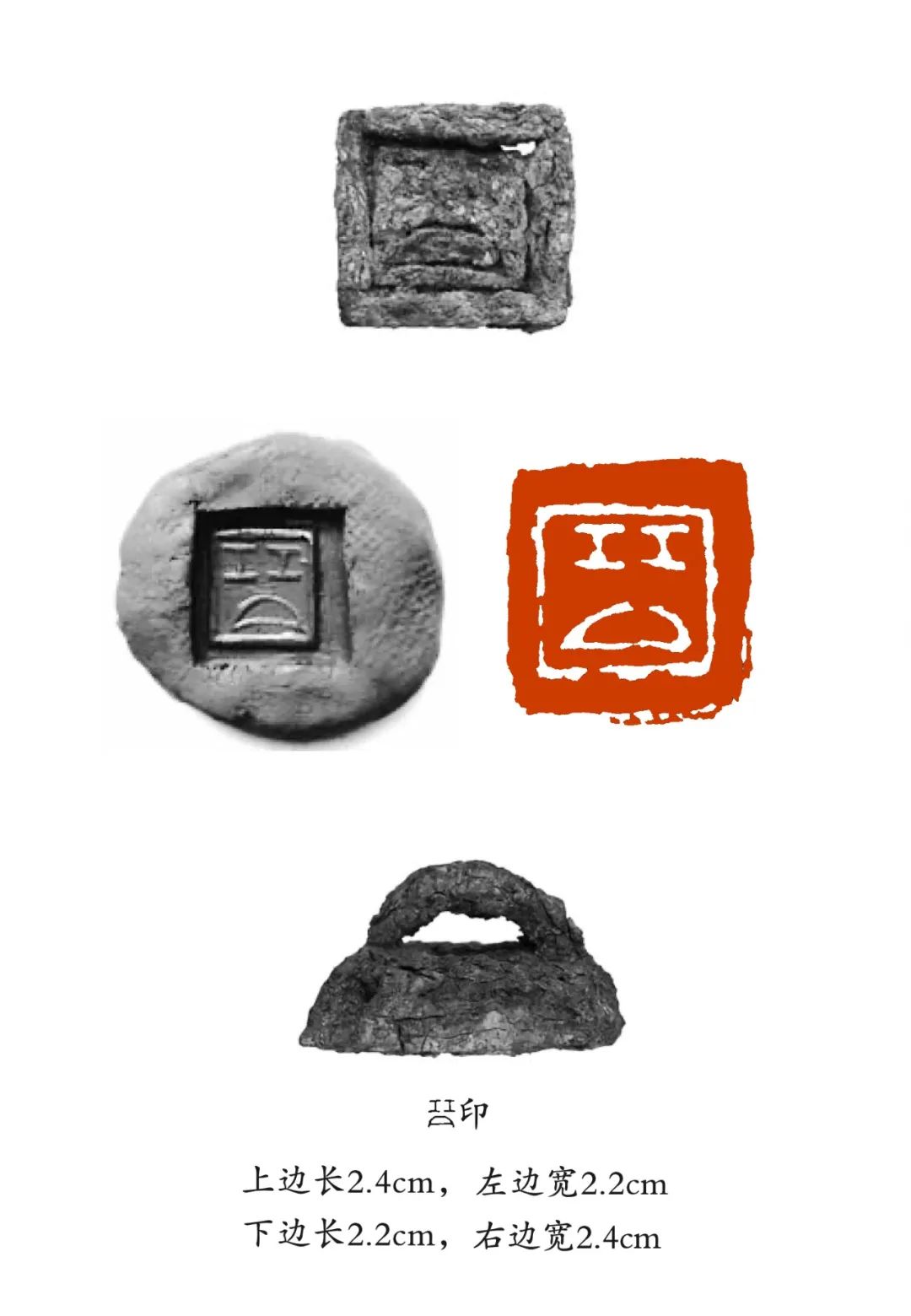

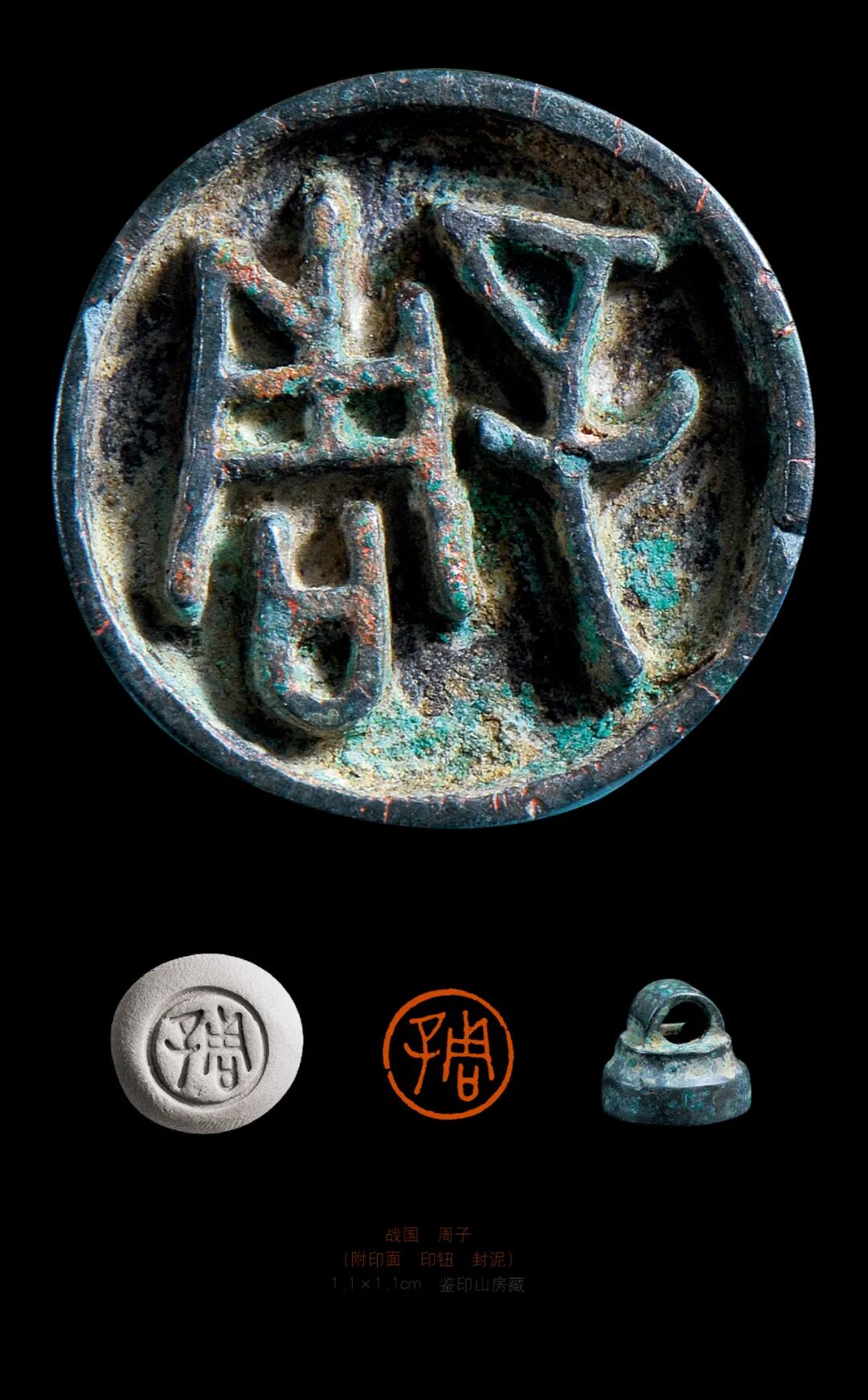

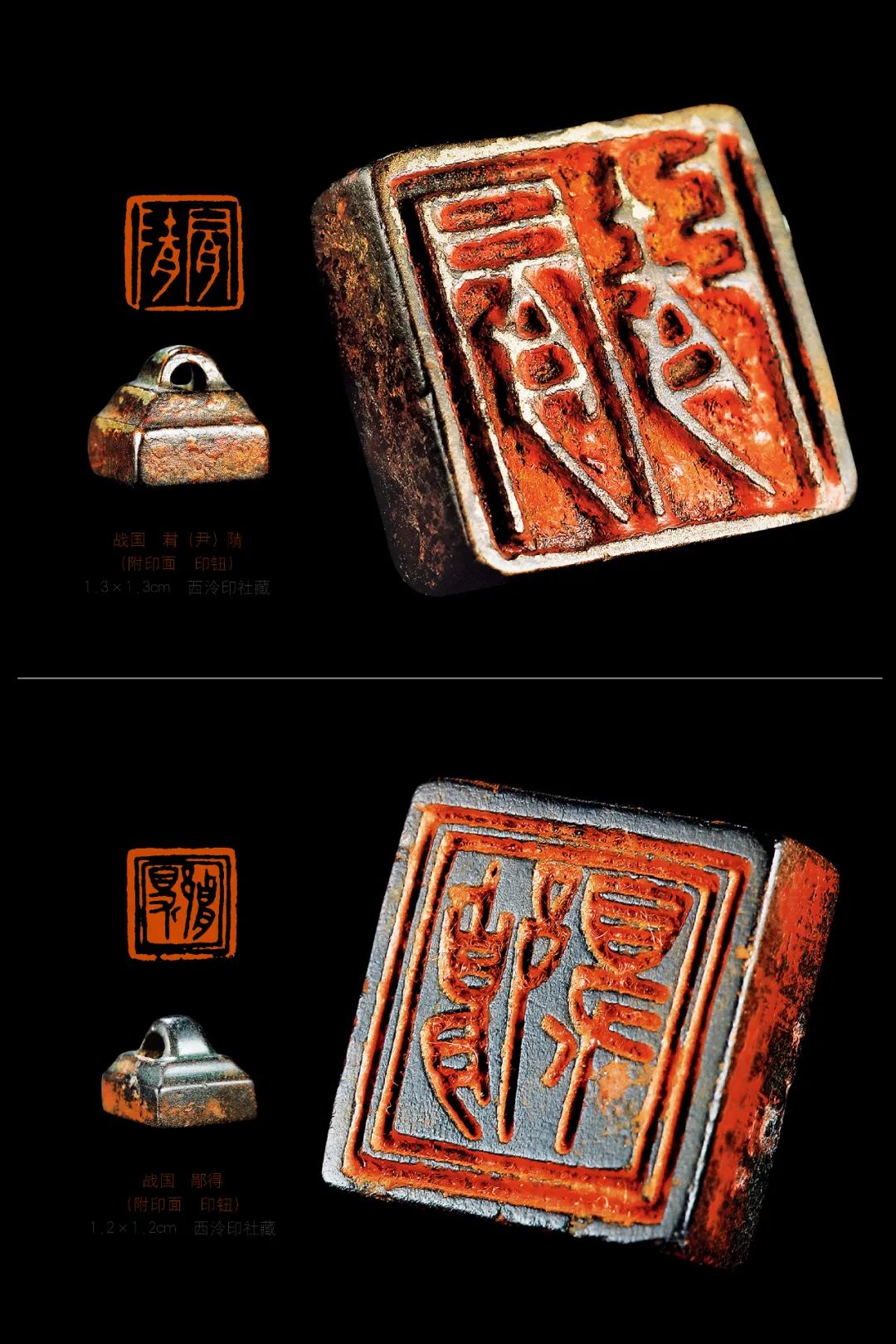

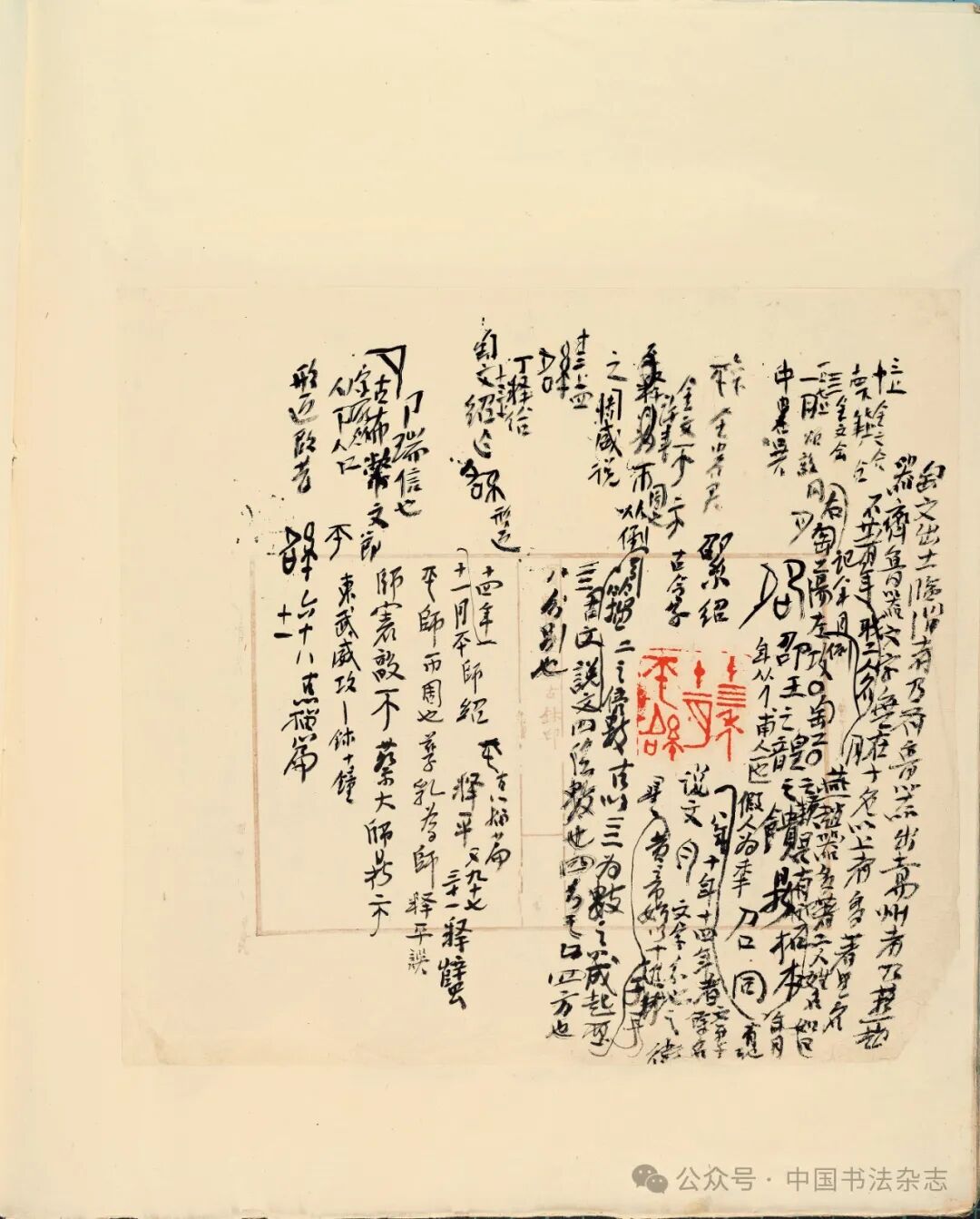

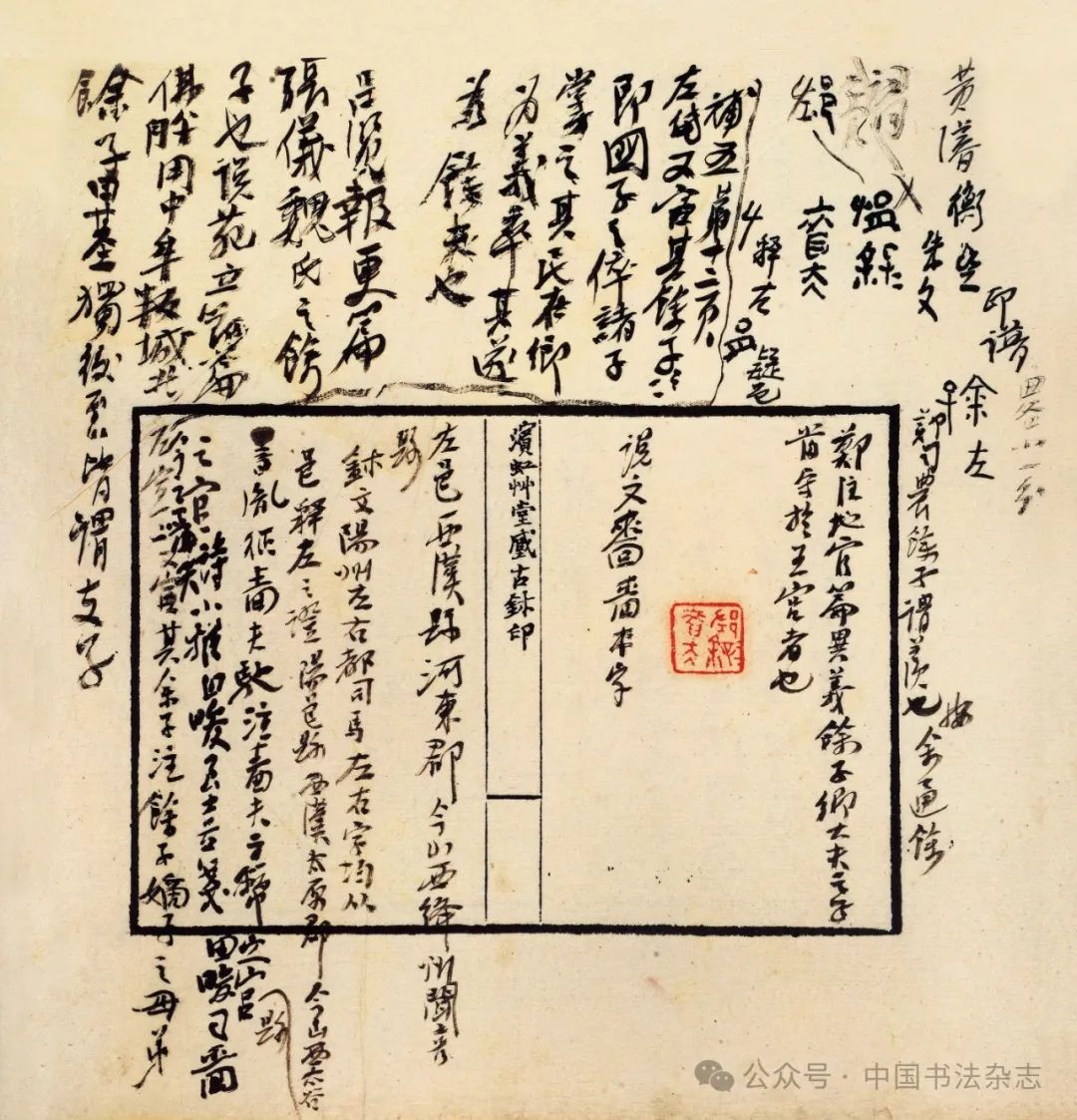

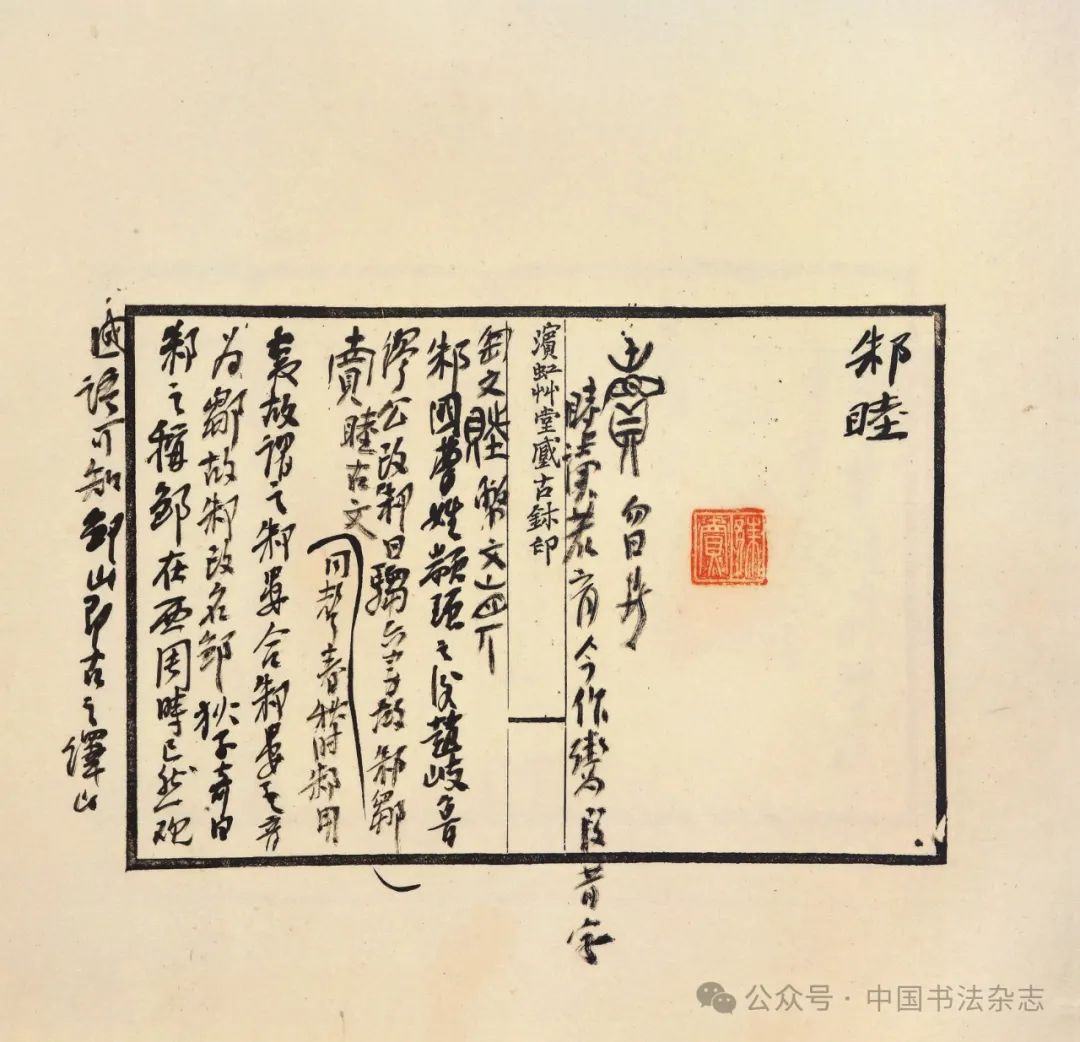

战国 “阳城□” 印面 1.62×1.58cm

黄宾虹考释手稿

“鉨中求印”是学习篆刻必须补上的一课

由于元、明时期篆刻艺术生成发展的局限,古鉨作为印式进入篆刻艺术范畴的滞后性,很容易给人们带来一种感觉:古鉨不过是汉魏印式、隋唐印式之外新增加的一种印式。一些恪守“印宗秦汉”传统观念的篆刻家也坚持认为,学习篆刻应从汉印、圆朱文入手,以此筑基方为正道,学习古鉨不过是多一种变通方式。这种似是而非的认识存在的根本问题,是仅仅着眼于不同印式之间的形式差异,将不同的印式看成是一个个孤立的存在,而忽略了古代实用鉨印形式的历史生成、演变及其内在关联。

站在中国古代实用鉨印生成演变历史进程的角度来看,商鉨作为鉨印形式的滥觞,经过周、秦、汉、唐一脉演进,至宋代印章基本定型,中国古代鉨印形式遵循着实用的原则不断趋于完善。尽管学界至今尚未能够从现存古鉨遗迹中确切地辨别出哪些属于西周之物,甚至不能完全区分哪些属于春秋鉨、哪些才是战国鉨,但我们并不会因此而否定西周的存在。既然已经出土并确认了七枚商鉨,而被统称为“先秦古鉨”的春秋战国更有数千计,二者之间就必定有为数不少的周鉨存在,即从为数较少的族徽性商鉨发轫,经西周继承演变为贵族使用的“公鉨”与吉语鉨;至春秋、战国发展推广为社会生活诸方面广泛使用的官鉨、私鉨、吉语鉨。上古实用鉨印沿着自上而下、先公后私、由官及民、由佩转钤、由少渐多的逻辑发生、演进。所谓自上而下,是指上古鉨印首先是社会顶层的君主所佩徽章,而后才逐渐为全社会所用;所谓先公后私、由官及民,是指上古鉨印在自上而下的发展普及过程中,应当是从公室开始然后有士卿效仿,从官鉨开始然后有民间私鉨效仿;所谓由佩转钤,是指上古鉨印最初应主要用于佩戴,而后才逐渐转向主要用于钤押;所谓由少渐多,是指上古鉨印在数量上的发展,应随着社会需求的逐渐扩大、青铜冶炼铸造技术的逐渐发达而逐渐增多,这样的推断不仅符合古代实用鉨印形式发展的大趋势,也与中国上古时期文化整体发展的脉络相一致。

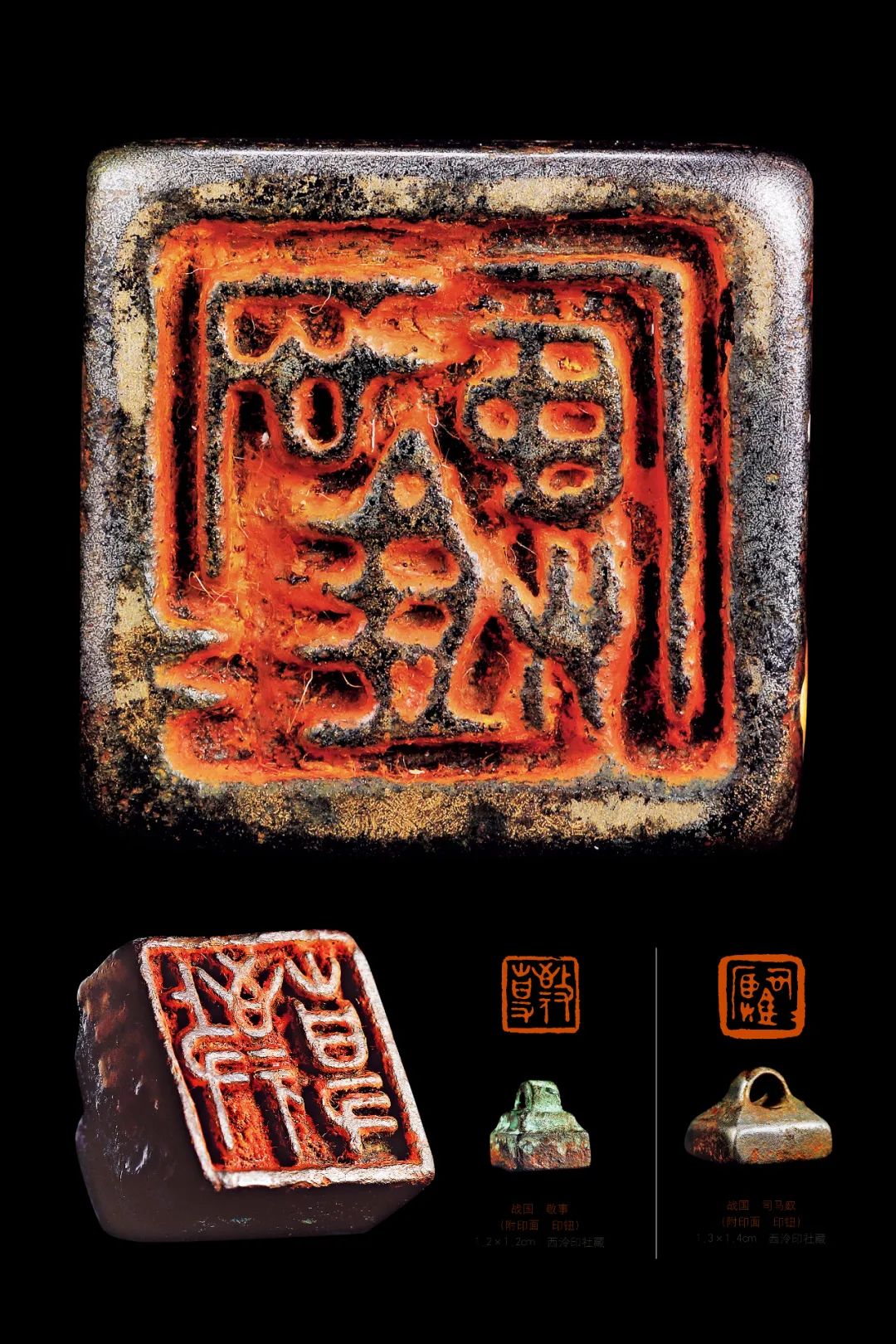

商 兽面纹鉨

商 河南安阳出土兽纹鉨

从鉨面形式上看,具有族徽性质的商鉨不仅具有文字性,更讲究图案性。在现存的七枚商鉨中,有纯粹的饕餮纹样鉨和肖形文字混合鉨,即使是单纯的文字鉨,其设计也更追求图案性。无论是采取散布式的鉨文团聚方式,还是采用字行式或字格式的鉨文组合方式,鉨面的图案感都胜过其文字性。而随着上古鉨印的实用性及其使用范围的拓展,在春秋战国时期鉨面的文字性得到了凸显。一方面,尽管在私鉨中还残存着极少数肖形与文字混合的样式,并且还有纯粹的肖形鉨存在,但所有的官鉨、绝大部分私鉨乃至吉语鉨都是单纯的文字鉨。另一方面,在单纯的文字鉨中,尽管绝大多数鉨面都带有程度不同的设计意识,但这种设计所追求的已明显不再是此前商鉨的那种富于象形的图案性,而主要是鉨文安排稳妥及其相互关系适宜所呈现的图案性,换言之,这种设计凸显的是鉨文作为文字符号的表义功能,而不是此前商鉨的那种以鉨面作为徽标的表义功能。商鉨与春秋战国鉨在鉨面形式上的这种变化和差异,使我们有理由推测,其间应当经历了西周鉨的渐变过程。如同西周文字继承了商代文字并且逐渐省去了“肥笔”、渐趋简化和符号化一样,周鉨也应当是在继承商鉨的基础上逐渐实现文字鉨与肖形鉨的分化,其文字鉨设计随之从注重图形标志性逐渐转向凸出文字表义性——逐渐减弱文字鉨作为图标设计的复杂性,而强调文字表义的特指性,这既是由于商周文字的象形性逐渐减弱、不断抽象符号化,也符合上古鉨印鉨面形式发展的实用逻辑,秦汉以降的实用印章也正是沿循这一方向继续演进、不断完善的。

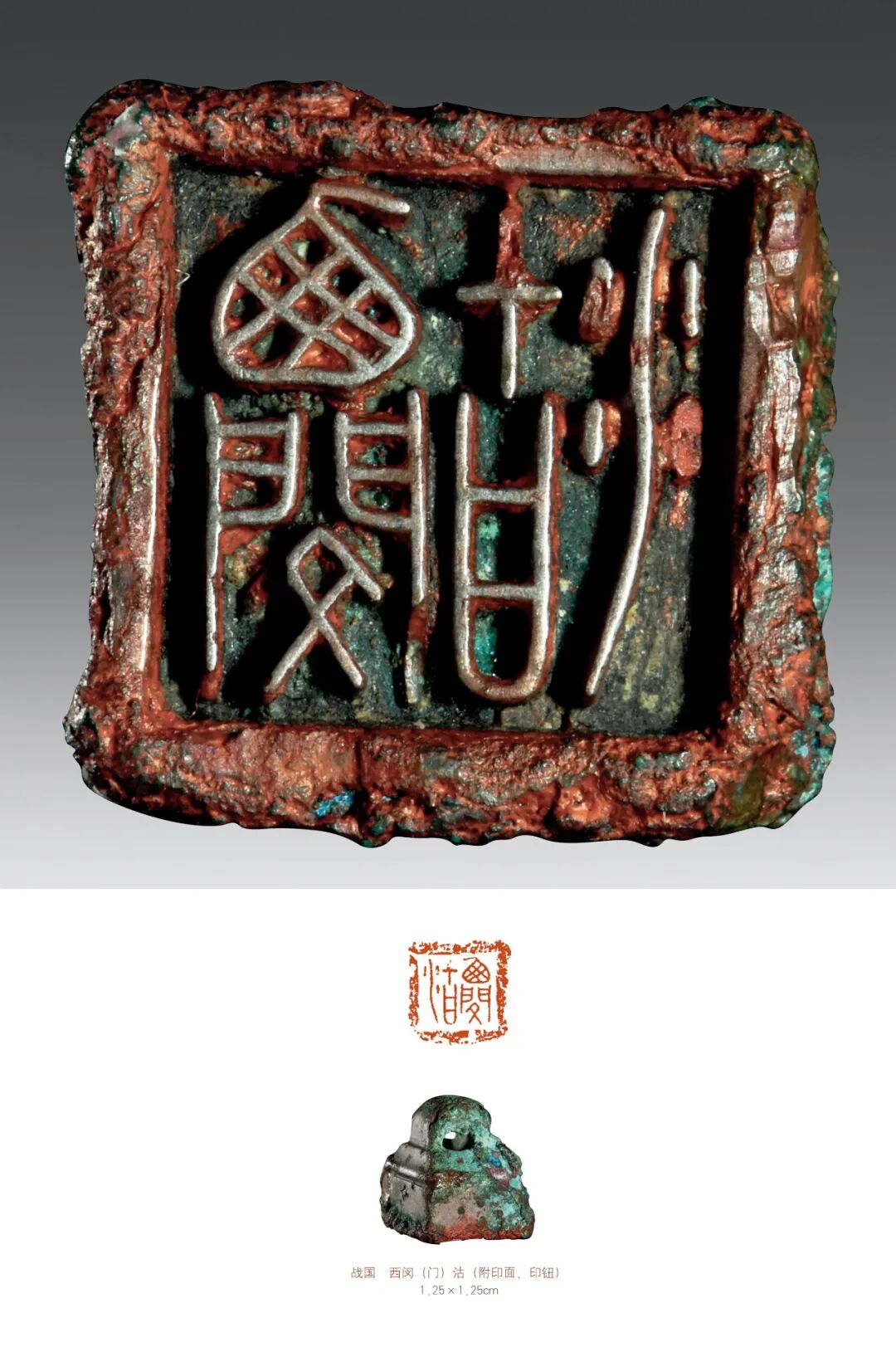

说先秦古鉨逐渐减弱文字鉨作为图标设计的复杂性而凸显文字表义的特指性,绝不意味着先秦文字鉨不讲究鉨面的设计,而是其鉨面设计追求已经转向。如前所述,春秋战国文字鉨继承了商鉨作为族徽的基因,其鉨面必然具有图案设计性,但其图案设计已经不再主要追求象形的图画性,而是主要关注在鉨面的“一圈”之内鉨文安排及其相互关系是否稳妥适宜的“书法性”,亦即其设计所呈现的图案更类似于一件书法作品的章法结构。事实上,面边栏“一圈”之内鉨文布置所能具有的变化方式在商鉨的几枚文字鉨中都已有萌芽,即我们通常所说的商鉨三式:

“亞形鉨”鉨文呈“散布式”,

“□形鉨”鉨文呈“字行式”,

“田形鉨”鉨文呈“字格式”。

其“散布式”不计鉨文的行款秩序,甚至解散鉨文形体以满足鉨面的图画性布局需要,这样的设计显然更接近于肖形鉨或肖形文字混合鉨的图案(商鉨中的阴文文字鉨“工工口”的设计方式与此相类)。相对而言,商鉨“字行式”的设计本应类似于书法性图案,但由于其鉨文少(仅二字单行)且突出了象形的部分,故其更接近于图画性图案;而本应最具书法性的商鉨“字格式”设计,也因其鉨文难以辨识(是不是阴阳文混用亦未可知),与十字界格交织具有了花纹图案性。到了春秋战国时期,接近于图画性设计的“散布式”文字鉨明显减少,只存在于一些吉语鉨中,官鉨乃至私鉨极少采用这种设计。相反,接近于书法性图式的“字行式”与“字格式”占春秋战国鉨的绝大多数,其中,鉨文字数较多或设计书写较为放松者基本采用“字行式”,鉨文字数在四字以内或设计书写较为工谨者则基本采用“字格式”,二者之间的联系与区别类似于当时文字书写中的简帛墨迹书与金石铭刻书的关系。这种鉨面设计观念的转向,显然应当是在自殷商、西周以来不计其数的成篇幅文字书写的深刻影响下逐渐发生的,周鉨的设计观念应在二者之间起到了渐变过渡的作用。

商 亞禽氏

商 河南安阳出土

从先秦古鉨到秦汉印章,中国古代实用鉨印的发展演进一直是以官用鉨印为主导,私用鉨印为附从。故考察先秦古鉨、秦汉印章理当以官用鉨印为侧重,私用鉨印的相关问题则可随之解决。就春秋战国鉨所采用的鉨面形制及其鉨文文字书体而言,自西周以来逐渐形成的官鉨系统尚未确立严格的制度(或者当时各诸侯国制定的官鉨制度毁于秦始皇的“焚书坑儒”,使后人无从得知),各诸侯国以各自基于宗周文化而又具有显著地域文化特征的文字入鉨,也尚未明确规定官鉨专用的文字书体,只是为适应特定鉨面“一圈”的空间限制,将入鉨文字作不同程度的增减、分合、变形处理,不同于后来秦代官印有明确的制度并全部采用“字格式”设计,“秦书八体”也规定有官印专属的“摹印篆”。可见,春秋战国时期的官鉨逐渐形成体系,设计观念转向凸显文字表义的特指性而主要采用“字行式”与“字格式”的书法性图案,官鉨鉨文虽未形成专属书体,但已按照“一圈”中字行或字格设计需要作适当变形处理,正是从族徽性的商鉨逐渐发展演变为制度化的秦代印章的中间形态。换言之,春秋战国是上古时期实用鉨印形式从非秩序化走向秩序化、从图画性图案走向书法性图案、从非鉨印专属书体走向鉨印专属书体、从“散布式”为主走向“字格式”为主的过渡阶段。如果说“字格式”书法性图案在商鉨中只是揭示了一种存在的可能性,那么在春秋战国鉨中它已发展成为一种自觉选择,在秦代印章中则固定成为一种制度。而西汉以后的官印体系,则是在秦代官印的基础上进一步秩序化、印面设计书法图案化、印文书体专属化,是中国古代实用鉨印制度的不断完善。

春秋战国时期,官鉨在总体上以“字行式”为主要图式,既是在官鉨普遍使用之后,因其在突出鉨文文义之后图画性设计要求逐渐降低,书法性设计意识随之增强,也是由当时入鉨文字的形态特征所决定,随着一方鉨面鉨文字数的增多,较为便利的设计方式便是以字行来规划鉨面。春秋战国鉨文虽各具显著的地域特征,但同属大篆文字体系,作为从图形文字简化、书写化、符号化而来的上古字体,大篆文字形态最能体现先民造字的“六书”,不仅繁简悬殊、大小差别显著,而且结体重心不固定、字形外廓呈不规则的多边形。以这样的文字入鉨,“字行式”设计可以充分利用其可变性大的先天优势而灵活调整、随机分布,“字格式”设计则因格的难以均分、疏密难以平衡而不得不借助显性的界格强行分割。所以,很多以“字格式”设计的古鉨如果去掉鉨面的十字界格,即使是四字分布也会更接近于“字行式”。后来秦代官印所采用的摹印篆字形趋于方正,繁者简约使其小、简者舒展促其大,基本适应了印面字格化的要求。至于汉代官印所采用的缪篆字形则是完全方正化,去掉印面的显性界格也丝毫不妨碍其“字格式”设计,即使是以“字行式”设计,其字间行间依然自成界格、字格分明——既能确保凸显印文文义的特指性而物尽其用,又能最便利地结成“字格式”书法性图案而形有其美,这是中国古代实用鉨印印文形态演进的终结形态。在这个意义上可以说,隋唐以降的官印形态不过是汉魏官印由阴文转变成阳文的翻版。

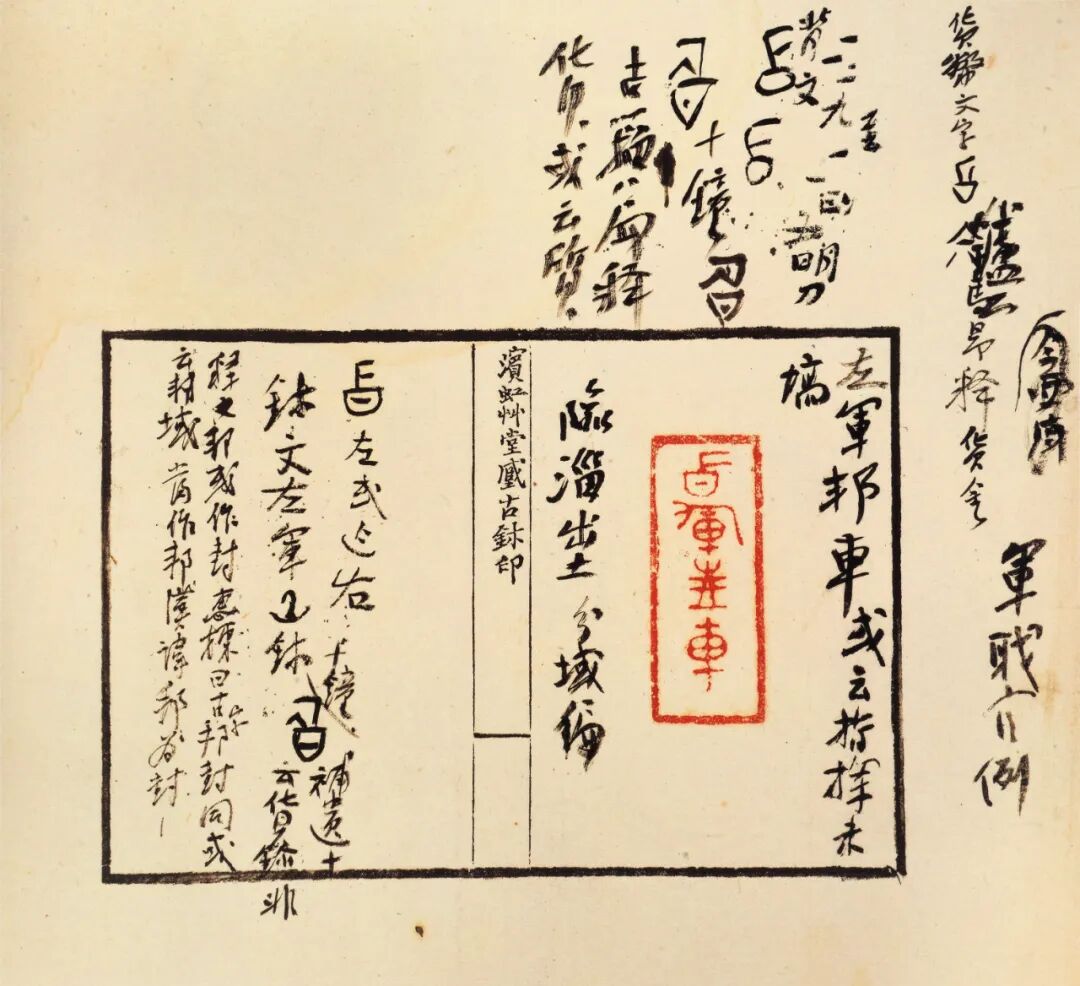

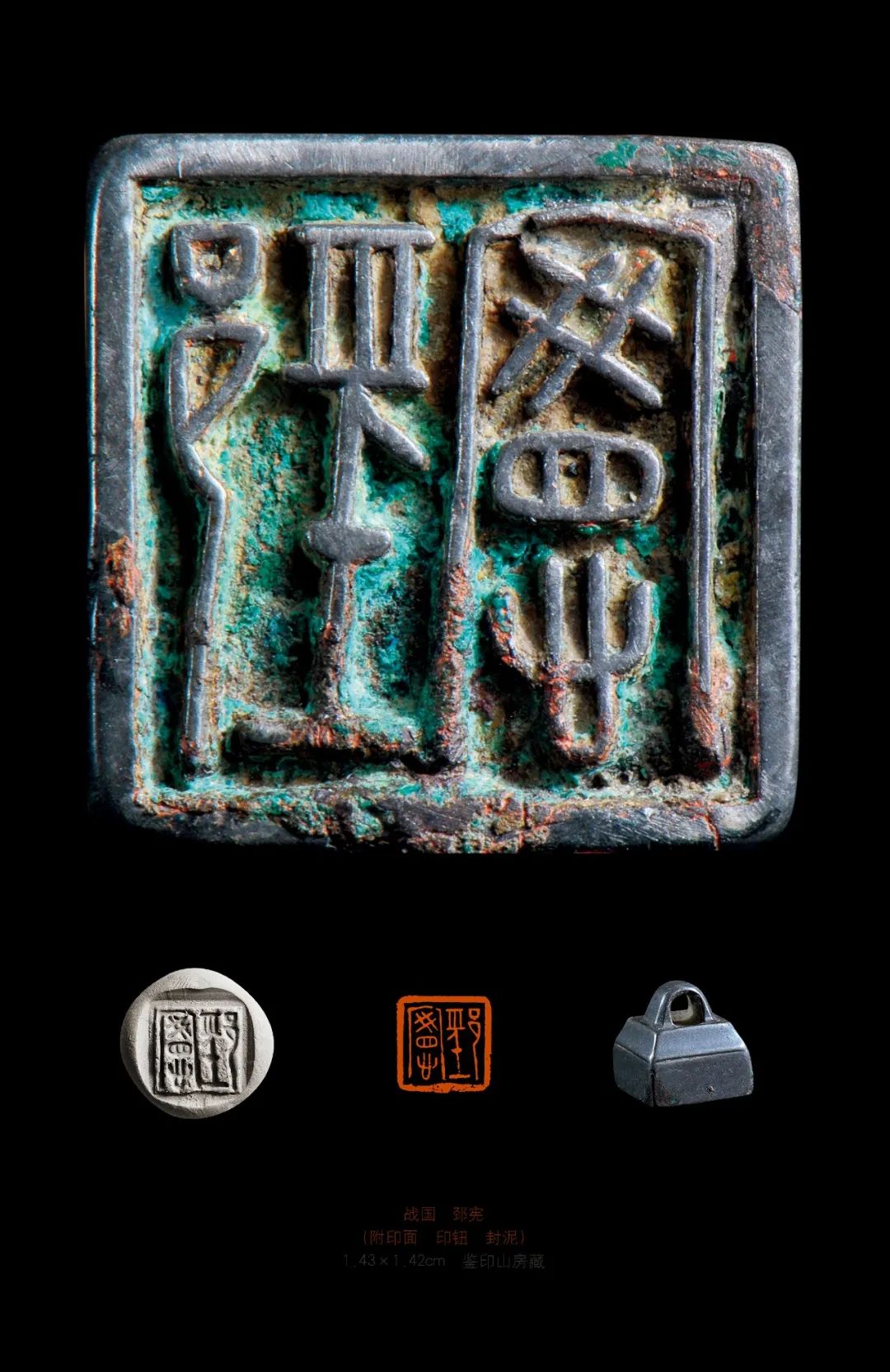

战国 中军□(广)车

印面、封泥 5.48×2.13cm

黄宾虹考释手稿

从上述简略的梳理考察不难看出,从商周古鉨到汉唐印章,中国古代实用鉨印形式的发展演进,既有连续性,又有间断性。说这是一个连续的过程,是因为古代实用鉨印沿循着实用的逻辑一步步演进,从商鉨经周鉨到春秋战国鉨,从春秋战国鉨经秦印到汉印,从汉印经隋唐印到宋以来的官印,后一阶段的鉨印形式总是以前一阶段的鉨印形式为基础、为起点,总是带有前一阶段印形式的基因和影子,先秦古鉨作为比秦汉印章更古老的鉨印形式,是秦汉印章乃至隋唐印章形式之根。说这一过程又是间断性的,是因为古代实用鉨印形式在每一个历史阶段中自成体系,我们看到的商周鉨、春秋战国鉨、秦印、汉魏印、隋唐印、宋以来的官印都有各自的鲜明特征。正因为如此,元、明以来印人——篆刻家们习惯地将这些历史阶段性的实用鉨印形式视为彼此独立存在的“印式”。这就是说,当人们关注于各种“印式”的形式特征及彼此间的差异时,实际上是只看到了古代实用鉨印形式发展演进的间断性,而忽略了这一过程的连续性。由于其认识的历史局限,元代文人艺术家忽略这一过程的连续性,由此造成“印中求印”的不全面、片面性。早期印人模仿汉印风格和唐印风格不是机械僵硬就是风格单一,这些都是情有可原的。但是,在认识到先秦古鉨的存在之后如果仍然以孤立的眼光看待各种“印式”,这决不能被解释为一种“艺术的观点”,而应被归结为缺少“历史观点”的狭隘之见。如果缺少历史的观点,将古代实用鉨印视为各自独立存在的印式,而割裂开来学习,如学古鉨片面追求散漫,学汉印片面追求严正,学唐印片面追求妩媚,其篆刻艺术之路必定会食而难化、越走越窄、陷入僵局。

因此,今人学习研究先秦古鉨,绝不仅仅是在已经熟悉的汉唐印式之外多学一种印式,而更重要的是从根源上理解和把握古代实用鉨印的发生、发展和演变,只有这样,才能更好地把握汉唐印章的形式规律,也就是说,今人学习研究先秦古鉨存在着两种态度或两种方式:

一种是所谓“艺术的”态度或方式,即将先秦古鉨看成是迥异于汉唐印式的一种独特印式,凭藉学习者对形式的敏感(往往是关注于其与汉唐印式的差异),抓住先秦古鉨的形式特征并加以发挥,用于自己的篆刻创作。

另一种则是所谓“历史的”态度或方式,即将先秦古鉨看成是古代实用鉨印形式发展演进链条上的一个重要环节,凭藉学习者对历史的认知(尤其是对历史演进逻辑的感悟),在理解先秦古鉨的来龙去脉的基础上,把握其形式规律运用于自己的篆刻创作,并且帮助加深对汉唐印式形式规律的理解。

显然,学习研究先秦古鉨较好的态度或方式应当是上述二者的统一,即“历史的”态度或方式必须以艺术为追求目标,始终以先秦古鉨的形式作为关注的焦点;而“艺术的”态度或方式也必须具有历史的眼光,将先秦古鉨以及汉唐印章作为发展变化、相互关联的形式来理解和把握——这不仅是“鉨中求印”所宜倡导的态度和方法,更是对补上“鉨中求印”这一课之重要性的提示。

不可否认,近代篆刻家们对先秦古鉨不同程度的认识和不同方式的借鉴,给篆刻艺术创作吹进了清新的风气、注入了新鲜的血液,但这些“鉨中求印”在总体上都还主要是“艺术的”态度或方式。就广义的“鉨中求印”而言,“印外求印”只需借助古鉨形式,其目的是为了方便采用更多形态的“印外”文字入印;“古鉨式写意印风”更是蜻蜓点水地参照古鉨形式,其目的是为自己的自由发挥寻找印式依据。就狭义的“鉨中求印”而言,尽管篆刻家们力求逼肖古鉨,但一方面,当时“鉨中求印”处于初创阶段,篆刻家们仓促上阵学古鉨,主要是依据为数不多的确认先秦古鉨为印式的几部印谱。选择自己喜欢,也容易为观者接受的古鉨形式加以模仿,未及深入研究与全面挖掘;另一方面,由于先秦古鉨被确认的时间较晚,当时学界正忙于古鉨的搜集整理、鉨文辨释,尚未对其展开综合的文史学术研究。篆刻家们没有条件获得全面深入研究古鉨所必需的知识。由于近代广义的和狭义的“鉨中求印”所采取的都主要是“艺术的”态度或方式,而受此影响,后来者甚至只知道应以“艺术的”态度或方式从事“鉨中求印”,致使“鉨中求印”长期未能得到深入发展,所以,今人补上“鉨中求印”这一课,尤其要强调“艺术的”与“历史的”态度或方式的统一。

宋、元、明、清印人—篆刻家模仿汉唐印式,经历了很长时期的“印中求印”的研究过程,其中一批文人艺术家基于宋代以来金石学研究成果,既是古代实用印章的文史研究者,同时也是模拟古代印式的篆刻创作者,正是他们的努力和引导,“印中求印”在清代中晚期才真正深入,并且能够深入而化出、臻至巅峰。今人学习先秦古鉨,如果不仅仅满足于对古鉨的大感觉或具体作品的换字仿作,同样必须经历长期的、不断深入的“鉨中求印”过程。

“鉨中求印”须以相关文史研究为前提和基础

在如今强调“艺术学科的独立性”的氛围中,特别提出“鉨中求印”必须以关于先秦古鉨的文史研究为前提、为基础,表面看来似乎不合时宜,但却是不可回避的问题。这里必须首先辨明的是,艺术作为文史学术研究的附庸固然不如作为相对独立的学科更能得到充分发展,但是,艺术家如果对文史学术研究一无所知甚至毫无兴趣,便难以成为真正优秀的艺术家。尤其是对于典型中国传统的书法篆刻来说,如果没有必要的中国文史学术研究的知识准备,绝无可能成为真正的书法篆刻艺术家,欧美人很难领略中国书法篆刻之美,更难学习中国书法篆刻艺术,恰恰从反面证明了这一点。“鉨中求印”当然不能例外。

首先,我们可以从宋元以来文人士大夫对古代印式的选择,来看文史学术研究对篆刻艺术的极端重要性。众所周知,元代文人士大夫赵孟頫、吾丘衍选择以汉魏隋唐实用印章为印式,直接得益于宋代官私所辑的集古印谱:赵孟頫勾摹《印史》,其蓝本是南宋宫廷编辑的《宝章集古》;吾丘衍编辑《古印式》,也与南宋王俅的《啸堂集古录》、王厚之的《汉晋印章图谱》《复斋印谱》有密切关联。而宋代人对古代实用印章的搜集整理,则是当时兴盛的金石学研究的一部分,搜集古器物并加以整理辑录、考释考证,都属于文史学术研究范畴。正是通过这些学术研究,沉浸于古代实用印章之中的金石学家们不仅在努力解决其所欲解决的学术问题,而且从中发现了古代实用印章之美,即如王厚之所言:“一可见古人官印制度之式,又可见汉人篆法敦古,可为模范。”以这样的学术研究为基础,赵、吾的《印史》《古印式》才开启了文人篆刻的“印中求印”,亦即元代以来的“印中求印”是以宋代以来关于秦汉隋唐实用印章的金石学文史研究成果为前提和基础,篆刻艺术从一开始就与金石学紧密联系甚至融合一体,绝非单纯的设计刻制技巧,而是一种带有浓厚的学术性的艺术。

换言之,篆刻艺术的萌生根源于对古代印式之美的观照与把握,而对古代实用印章之美的理解与印式的选择又首先建立在金石学发展的基础上,建立在对古代实用鉨印的文史研究基础上,建立在对古文字研究及其书法之美体验的基础之上。赵孟頫、吾丘衍因缺少关于先秦古鉨文史研究的知识准备,所以,他们虽然力倡“复古”,也早已看到了混杂在古印之中的先秦古鉨,却无法领略其美,不得不采取视而不见的态度,而只限于谈论“汉魏而下典刑质朴之意”,只能在相对于先秦鉨之“古”而言诚为“新”的汉唐印式中寻求文人篆刻形式规律。而晚清篆刻家之所以能够开启“鉨中求印”,也首先是因为当时经学家、金石学家、古文字研究者确认了“鉨”为何物,并且此际篆刻家几乎无不攀附金石学术,文人也乐意将篆刻与金石学视为一事。

战国 十四年十一月帀(师)绍

印面、封泥 3.01×3.02cm

黄宾虹考释手稿

值得追问的是,在元明清六百多年间,人们早已接受了秩序化的汉唐印式、习惯了“白文宗汉、朱文法唐”的篆刻审美理想之后,为什么能够接受非秩序化的先秦古鉨之美并且确立其为新印式?或者说从篆刻艺术之审美标准建立的角度来看,非秩序化的先秦古鉨为什么也是美的、又美在哪里?这个问题的解决,必须建立在对鉨为何物、因何而造、凭何以造等方面的认识的基础上,至少古鉨的真伪、时代错乱、地域混杂等问题必须依靠文史研究、考古发现来解决,在此基础上才能真正认识古鉨何以为美。因为,古人尊古爱古,对物之美的观照是非常慎重的,是建立在证其真伪、考其所用的基础之上的,即以善为美、由善及美、美善统一。

在鉨为何物得到确认之前,学者们不敢妄加臆测而将之列入“杂印”。此类迥异于汉唐印式而又不知造于何时、出自何人之手的印章形式,如果是坊间好事者所造之物,文人雅士们应当只能视其为“不遗余巧”“新奇相矜”的“流俗”,只能被归为“奇怪”而与“古雅”相悖。正因为如此,篆刻史上即使曾经偶尔有人临仿古文印,例如相信“三代有印”的晚明朱简(包括赵宧光),也只是选择先秦古鉨中那些精工秀劲的三晋阳文小鉨,而不会选择相对恣纵奇逸的阴文楚鉨。只有在确证这些难以辨认的古鉨是比秦汉印章更为古老的古代实用印章之后,人们才会努力去研究和理解。

上古先民为什么要造鉨?

是什么原因使先民们采取如此形式造鉨?

先秦古鉨所采取的是什么文字?

为什么会采用商周篆籀的文字入鉨?

这些问题绝不仅仅是形式观照的问题,而更主要的是文史研究、考古发现的问题,但它们又是我们认识古鉨形式之所以然所必备的条件,是理解形式之美所必需的基础。既然我们确信历史风尚的“古质今妍”,既然先秦古鉨是上古先民为“检奸萌”“勒工名”而造的实用之物,那么它们迥异于秦汉隋唐印式就不应该是“奇怪”,而是比“汉魏而下典刑质朴之意”更为“古质”的古朴不雕。它们产生于一统天下、崇尚法术、焚书坑儒的秦代印章之前,更远离罢黜百家、独尊儒术的汉代印章,它们是称霸争雄、礼崩乐坏的时代的产物,在它们身上不仅闪现着上古先民的奋发进取精神,还折射着当时百家争鸣的思想自由之光。由此可见,相对于以儒学之礼为内核的汉唐印式的秩序化之美而言,先秦古鉨尚存道家所倡导的“素朴而天下莫能与之争美”的大美。

对于篆刻艺术家而言,不仅古代印式的选择、审美标准的调整必须建立在文史学术研究的基础上,对印式所包含风格的辨别与归类,同样必须借助于文史学术研究成果来理解。在“印中求印”之初,文人艺术家整体观照“汉魏而下”印章的“典刑质朴之意”,追其“古雅”以求区别于“流俗”,这种对汉唐印式之风格的笼统把握,无疑是元代仿汉篆刻风格单一的重要原因。“印中求印”走向深入的重要标志之一,是篆刻家开始分辨汉印印式中所包含的不同风格,例如从制作工艺区分,汉印有铸印、凿印、琢印等不同风格;从历史阶段区分,汉印又有西汉初、西汉、新莽、东汉、三国以及两晋、南朝、北朝等不同风格;而从审美类型区分,汉印还有如明代印论家所论“印格”的种种不同风格——篆刻家自觉选取汉唐印式中一种或数种相宜的风格作为学习研究的典范,大大提高了“印中求印”的效率和质量。“鉨中求印”面临着同样的问题,如果面对遗存至今的数千方先秦古鉨只有“古朴天真”的笼统观感,其“鉨中求印”必然会像早期的“印中求印”那样浮于表面,除了草率就是蛮干。也就是说,“鉨中求印”要走向深入,首先必须深入研究先秦古鉨的具体风格类型及其规律;而关于古鉨中所含风格分辨的许多细节问题的解决,都需要相关文史研究与考古发现的支持。例如,先秦古鉨是否也存在历史阶段性的风格变化,要解决这个问题,必须借助于先秦时期职官制度、官职名称历史演变的深入研究,借助于当时各诸侯国版图、地名历史变迁的深入研究,借助于商周以来文字演变过程及其风格变化的细致研究,等等——这显然是一个多学科、多方法交叉综合的文史研究课题。又如,今人都已知道先秦古鉨存在着显著的地域性风格差异(并且认为其意义大于历史阶段性风格),但是,先秦古鉨的种种地域性风格的形成始于何时、是如何形成的?如何为这些地域性风格归类才是合理的?它们之间的关系又是怎样的?只有弄清了这些问题才能真正确认、有效把握古鉨的地域性风格差异;而要解答这些问题,不仅需要详细而全面地了解各诸侯国的历史发展过程、与周王室的关系及其文化特质,还必须进而考察各诸侯国之间的政治、经济、军事关系及其文化交流。再如,与秦汉以降、隋唐以前官印统一采用阴文不同,先秦古鉨中既有阴文官鉨也有阳文官鉨,这使得先秦古鉨的风格划分更为复杂。那么,先秦官鉨为什么会有阴文与阳文之别,是历史原因造成的还是各有其功用,先秦时期官鉨的使用方式又是怎样的?这些问题显然与文史研究密不可分。还有,先秦古鉨的制作也已包含有铸、凿、琢等工艺,不同的制作工艺直接影响着古鉨的风格呈现,那么,这些制作工艺的技术条件是怎样的,与汉代印章同类制作工艺是否有差别?如果存在差别,会在多大程度上影响同类制作工艺古鉨与汉印的风格呈现?还有,先秦古鉨中的官鉨制作是否存在等级区别,或者说,官职高低对官鉨的制作工艺及其风格呈现是否有影响?还有,在先秦古鉨中私鉨与官鉨的关系是怎样的,二者之间是否存在制作工艺或制作质量上的差异?如果有差异,那么它是出于经济的原因还是因为审美追求的不同?如此等等,所有这些问题归根究底都离不开相关的文史研究。

即使是从审美追求、形式优劣的角度来把握古鉨的风格类型,也同样需要文史研究方面的知识与思考。这是因为先民与今人关于鉨印的审美观念存在差异,今人的印式审美是基于艺术规律的审美,而先民的鉨印审美却是基于实用原则的审美,先民的追求与今人的观点或理解是两回事,所以,如果简单地以今人的观念去理解先民的审美追求和古鉨的形式优劣,可能会得出莫名其妙的结论。例如,今人所习见的是以鉨蘸色印纸的效果,而在没有纸张的先秦时代,先民实际所见的是佩鉨本身或以鉨抑压封泥的效果,这是两种效果存在差异,尤其是阴文鉨,蘸色印纸呈白文效果,以鉨钤泥则呈阳文效果,古今所见效果完全相反。又如,今人大多崇尚古鉨的自由活泼,并以此作为区别于汉唐印式的鲜明风格,而先民造鉨的实际追求却是端庄郑重的风格,即使是在战争频发的战国时代,大多数诸侯国制造官鉨仍然保持采用官方正书或古体,而很少采用当时盛行的手写体作为鉨文。由此可见,尽管相对于汉唐印式而言先秦古鉨显得自由活泼,但那只是在官鉨制度形成过程中的不成熟、不完善,其中程度不同地暗含着先民对鉨面形式秩序化的追求——如果认识不到这一点而片面夸大古鉨的自由活泼,只能将“鉨中求印”引向歧途。再如,今人喜爱古鉨文的恣肆倾侧,而先秦古鉨中制作精良的官鉨或富贵者用鉨的鉨文都趋向平正精致,由此或可推测,那些鉨文恣肆倾侧的古鉨或是当时技术条件限制所致,或是应急的草率之作,或是出自工艺水平不高的工匠之手,而不应当是先民自觉的审美追求。事实上,先民基于实用原则的审美标准决定了鉨印形式的发展走向,秦汉印章之所以选择端庄平正的风格并且以制作精致为优,应当是在先秦古鉨本具的审美标准影响下实用鉨印形式演进的必然结果。

进而言之,“鉨中求印”必须以先秦古文字研究为前提,包括古鉨文在内的先秦文字研究无疑是古鉨研究的重中之重:因为不能辨释鉨文,先秦古鉨曾长期被篆刻家们排斥在印式之外;因为已知的古鉨文字数有限,即使是在确认古鉨为印式之后篆刻家也长期难以运用于创作。正因为如此,篆刻家“鉨中求印”不能不首重先秦古文字研究,将其纳入古鉨研究的“字法”范畴而直接成为篆刻本身的艺术课题,而古文字研究首先是学术。“鉨中求印”不仅要研究《说文》、学习秦篆,从中了解和掌握上古先民的造字规律,而且需要学习商周金文乃至甲骨文,从中了解和掌握商周大篆的具体形态及其演进过程,这是先秦古鉨鉨文的根本来源。做到这些还不够,还必须在此基础上进而研究春秋战国时期商周文字的地域化演变,研究各诸侯国更为具体的地域化文字形态以及彼此之间的联系与区别,唯其如此,才能真正深入细致地把握古鉨的地域风格并且巧妙地借鉴运用于自己的篆刻创作,才不至于以楚鉨鉨文去填补模仿燕鉨之作的缺字。由此可见,“鉨中求印”需要下很大的功夫做上古文字的研究。近代以来“鉨中求印”之所以进展缓慢,正是因为篆刻家们对春秋战国时期地域化文字缺少足够的研究和认识。这是“鉨中求印”的难度,也是篆刻艺术的高门槛,是其作为凭藉古器物之形式、以古文字为素材的中国古典艺术的魅力所在,因而是篆刻艺术的内核或硬核。“鉨中求印”不仅是在进行篆刻艺术的探索,同时也是在做文史研究,也就是说,它不是一种简单的技术性模仿,更不是看两眼古鉨、查一查《玺文编》就能解决的,而必须是在学术研究中掌握其艺术性,在艺术追求中深化其学术探究。

古鉨的文史性学术研究不能代替其艺术研究

“鉨中求印”指向篆刻艺术创造,它必须以文史研究成果为前提和基础,深入了解先秦古鉨整体风貌形成的历史文化原因,但艺术研究侧重于其形式的考察,是将先秦古鉨视为一种特殊的印式,通过形式分析来把握古鉨之风格的构成及其规律。

考察研究艺术形式及其规律,主要是从两个方面进行分析:

一是考察构成艺术形式的诸因素,其形态、质量及其彼此间如何和谐搭配;

二是考察构成艺术作品的诸局部,其组合方式、结构关系及其彼此间如何实现整体性。

在此基础上进行综合性考察,即观照艺术形式的审美类型,风格差异及其彼此间的关系。因此,必须参照元明清印论关于秦汉印和圆朱文风格的形式研究,从字法、笔法、刀法、章法诸方面考察先秦古鉨,最终回到风格把握上来。

先秦古鉨的字法研究

篆刻作为以文字造型为基本传达方式的艺术门类,其字法研究无疑非常重要,甚至历来被印学家视为首要。

所谓“字法”是指篆刻艺术创作的用字的基本法则,包括古文字学意义上用字正误标准(通常以《说文》为主要依据),古代印式的用字惯例或制度(亦即古代印式与其专属的篆文书体之间匹配对应),入印文字的可变性与不可变性(包括“印内”文字适应章法需要的变形及其限度,“印外”文字适应印式规定的变形及其限度),等等。“字法”是印人—篆刻家从作为印式的古代实用鉨印的用字方式中总结提炼出来的,是以古代印式的用字方式为依据,对篆刻艺术创作之用字规律的探究。在元明清三代的“印中求印”过程中,印学家依据许慎《说文解字叙》的记载,“秦书有八体……五曰摹印”,新莽“时有六书……五曰缪篆,所以摹印也”,对照秦印、汉印所用的篆文书体形态,确认小篆方正化的“摹印篆”是秦印印式的专属字法,隶书化了的“缪篆”是汉印印式的专属字法。这是有文献记载的古代实用鉨印的制度化用字方式,也是篆刻艺术技法体系中最为明确的“字法”规定。隋唐之际官印形制虽由秦汉以来统一采用阴文(抑压封泥的钤印方式)改变为阳文(蘸色印纸的钤印方式),但其用字随秦(取印文笔道之瘦)、布置从汉(取整体结构之正),即隋唐印式的“字法”又恢复到小篆方正化的“摹印篆”。宋元“圆朱文”从隋唐印式发展而来,其字法也是“摹印篆”。这就是说,元明清“印中求印”所总结出来的“字法”都是既成的,都专属于某一印式因而是相对稳定的。也正因为如此,篆刻艺术形成了较为严格的“印化”观念及其标准,即在“字法”上,模仿某一印式必须采用其专属的篆文形态;如果采用非其专属的“印外”篆文,必须对这些入印文字适当加以变形调整,使之与其专属篆文形态相仿。

然而,在“鉨中求印”中,上述“字法”规则便显得不合适了,因为我们在数千枚先秦古鉨中很难发现明确、统一的专属书体,也没有文献记载先秦时代是否存在明确、统一的鉨印制度,只能依据现象推断中国古代实用鉨印的生成与发展,商代、西周是其孕育期,春秋、战国则是其推广普及期:其时官鉨制度正在形成过程之中,只具雏形而尚未成熟,官鉨形制处于阴阳混杂、大小不一、鉨形各异的状态,即使在一国之内也是如此,更未形成明确、统一的鉨印专属书体,而是采用当时的通行文字入鉨,稍加调整变形以适合“一圈”鉨面的形状或“三式”布置的要求。换言之,不像秦汉印式、隋唐印式拥有各自专属而稳定的“字法”篆文体系及其标准,先秦古鉨印式的“字法”是不稳定的、处于生成之中的。如果说,“印中求印”中既成稳定的“字法”是在为篆刻创作入印文字提供“能与不能”的标准,那么,“鉨中求印”中生成过程的“字法”则是为篆刻创作入鉨文字提供“宜或不宜”的启示。

在这里,我们已经揭明了什么是先秦古鉨印式的“字法”,即采用当时通行文字入鉨并稍加调整变形以适应鉨面形状及“三式”布置要求的方法。这句话包含了三层意思。

首先,先秦古鉨的鉨文直接来自于当时的通行文字,包括鉨文中的一些字形特殊书写方式(如简省、增繁、合文、部首易位等),也同样存在于当时的青铜铭文、简牍墨书之中,这就如同现今的实用印章(尤其是公章)大多采用现今通行文字作为印文一样。由于古鉨鉨面大多较小而大篆文字大多较繁,设计制作者多选择通行文字中简化的字形入鉨,合文的鉨用也多属于此类,这样的选择在古鉨设计制作者中承传,使得通行文字中个体性的、偶然性的书写方式在鉨印中反复得到使用并逐渐“固化”——这是鉨面大小对入鉨文字的选择倾向。诚然,先秦古鉨鉨文虽然大多与战国时代各诸侯国通行文字同体,但也有一些接近于西周金文或春秋时期文字风格,这种情况既可能是因为“先秦古鉨”其实混杂着周鉨、春秋鉨与战国鉨,也可能是后代之人因某种特殊需要而采用前代文字入,这些都不妨碍我们得出结论,先秦古鉨鉨文与同时期同地域的青铜铭文、简牍墨书实为同体异用。

其二,入鉨的文字须经适当的变形调整,以适合鉨面形状,及鉨文之间的整体关系——“一圈”在通行文字“鉨化”中的作用凸显出来。这里的所谓“鉨化”,是指通行文字为适应鉨面“一圈”的规约而调整变形,由此获得“鉨用文字”性质的过程,亦即古鉨印式之“字法”生成的过程;而所谓“一圈”不仅是字面上的“鉨面边栏”的意思,更是对鉨面作为一种微型文字性图案的维护和限定。此“一圈”就是一幅整体图案,它植根于更为原始的族徽,也规约着文字性的鉨印,其中的每一鉨文(乃至每一笔道)都不过是这一整体图案的一个部件:在单字鉨中,每一笔道都是一个部件,带动起“一圈”的空间,构成一幅整体图案;在两字以上的鉨印中,每一字都是一个部件,带动起“一圈”的空间构成一幅整体图案。也就是说,由于“一圈”的规约,入鉨的每一字(乃至每一笔道)的书写都不可能像在青铜铭文或简牍墨书中那样“自由”,不仅要适合“一圈”的形态,而且要适合与周围其他鉨文之间不即不离、分而不散、合而可辨的整体关联——通行文字入鉨的调整变形由此而来,古鉨文的增繁处理、部首易位处理也多根源于此——这是鉨面形状及其整体图案性对入鉨文字的基本要求。

其三,在通行文字的“鉨化”过程中,“先验”存在的鉨文布置三种模式影响深刻。这就是说,“一圈”之中的鉨文布置与构形并非完全偶然、随机的,而是有所依据的,这个依据便是古鉨设计者心中的三种图式——散布式、字行式、字格式(早在殷商时期,“亞形鉨”“□形鉨”和“田形鉨”即已提示了这三种图式的存在,即所谓“商鉨三式”)。一方面,古鉨设计制作者以通行文字入鉨,都不同程度地保留着这些文字原本的形态,既是方便做法,也是为了识读,这种“字守体本”的“因字制宜”做法会造成三种图式的变形及其边界的模糊;另一方面,因为三种图式的存在,古鉨设计制作者又必然会对入鉨的通行文字作不同程度的变形,以适应“三式”的需要,例如将入鉨的通行文字加以方正化以适合“字格式”,或压扁或拉长以适合“字行式”,或倾侧或拆分以适合“散布式”,这种“图式规约”的“因地制宜”做法要求入鉨文字随机变形。正是古鉨设计制作者的“字守体本”与“图式规约”(或“因字制宜”与“因地制宜”)这两种思维的双向作用、相互迁就、综合影响,使得入鉨的通行文字都必然要做出特定的变形——这是鉨文布置心理图式对入鉨文字的具体限制。

以上所析先秦古鉨“字法”的三层含义,其实就是当时的通行文字“鉨化”的过程及其原因。由此可见,古鉨的“字法”不是既成的而是生成过程中的,不是固定的法式而是变化的方法。对此,“鉨中求印”者必须深察其中奥妙。

商 瞿甲

商 奇字鉨

先秦古鉨的章法研究

从先秦古鉨“字法”的研究即可看出,古鉨“章法”研究有其特别重要的意义。

与“印中求印”所形成的“字法决定章法”的理念不同,在“鉨中求印”中,“章法”与“字法”同等重要,甚至需要优先考虑“章法”。如前所述,秦印印文布置统一采用“字格式”章法,并造成入印的秦篆统一趋于“方正化”而形成秦印专属的“摹印篆”,汉、唐印章均沿用之,都具有各自专属的“方正化”的印文法式,并采用“字格式”的印文布置方式,最多会因为印文字数的关系而变通采用“字行式”章法。这一现象使明清印人—篆刻家们相信,“章法成于字法”,是这种特殊的方正“字法”造成了汉唐印章必须采用“字格式”(或变通为“字行式”)的“章法”。这是对先秦古鉨缺少认知而产生的偏见。事实上,从古代实用鉨印形成发展的过程看,“章法”意识至少与“字法”意识同时存在,甚至可以说先于“字法”意识存在,因为在春秋战国时期鉨印广泛使用、“字法”尚未稳定之前,“商鉨三式”早已存在,正是这三种图式中“字格式”的框束,使得春秋战国时期入鉨的通行文字出现了方正化趋向。我们虽然不能断言汉印“字法”的方正化完全是由其采用“字格式”章法造成的(因为秦汉之际的“隶变”所造成的汉字方块化,也是汉印缪篆方正化的重要成因),但在秦印中,入印的小篆尚未完全方正化,“摹印篆”的形成显然是由于“字格式”制度化的推动。在春秋战国鉨中,秦系、齐系和楚系鉨印也都有采用“田”字界格分割鉨面者,即采用典型的“字格式”章法,其中的鉨文虽有不同程度的方正化处理,但都离当时的通行文字未远,这是先秦古鉨“章法”决定其“字法”最好的证据。如上文所说,“字守体本”与“图式规约”(或因字制宜与因地制宜)两种思维交互作用,造成了入鉨通行文字的“鉨化”。因此在“鉨中求印”中,我们必须立足于先秦古鉨的“章法”来把握其“字法”。

说先秦古鉨的“章法”意识根源于“商鉨三式”,其实是要说明,古代实用鉨印作为一种文字性的微型图案设计,其鉨文布置方式无非有三个主要的参照:

一是上古族徽,这是一种亦文亦画、图形文字性的思维,其意主要在辨别图案而不在识读文字;

二是较为正式的金石铭刻文字,这是一种以文为画、郑重其事的思维,其意既重识读文字也求图案装饰;

三是日常实用的文字书刻(如甲骨契文、简牍墨书之类),这是一种以文记事、追求实用的思维,其意既重识读文字也求简易便捷。

在春秋战国鉨大发展之前及同时,上述三种文字排布样式即多有存在,尤其是正式的金石铭刻文字和日常实用文字书刻这两种文字排布方式,就是当时通行文字书写最普遍和最基本的行款排布方式。古鉨设计制作者既以当时通行文字入鉨,就不能不受到通行文字书写行款排布方式的深刻影响。在迄今发现最古老的商鉨中,这三种布置方式已初现端倪。

然而,先秦古鉨鉨文布置的“散布式”“字格式”和“字行式”三种意识,与上古族徽、金石铭刻、日常书刻的文字排布方式又大有不同,这是由古鉨的特殊形制及其制作目的决定的。散布式鉨文布置虽然直接来源于上古族徽的深刻影响,但是它讲究的首先是文字意涵而不是图案象征,它采用的是不断抽象符号化了的春秋战国文字而不是原始的象形文字、更不是更为原始的图形文字,因而,在春秋战国鉨的散布式鉨文布置中,除了少数单字鉨、两字鉨仍采取拆散字形以增强鉨面图案性之外,多字鉨的散布式多不拆散字形,而是字与字之间或松或紧或伸或缩,上下左右穿插挪让,乱石铺街交错补位。换言之,春秋战国多字鉨的“散布式”不是拆散单字字形,而是突破通行文字书写或字行或字格的常规布置规则,打成一片满布鉨面,在保证每个单字皆可辨识的同时凸显其整体图案性。字格式、字行式鉨文布置虽然直接来源于上古时期金石铭刻、日常书刻的深刻影响,但它们同时具有小型文字性图标的性质,即其“一圈”的规定使鉨文布置不再是单纯文字书写性的字格或字行,而是饱含着字间关系、行间关系、鉨文与边栏界格关系之思的字格式、字行式布置,并且在小型的鉨面空间中布置鉨文也不可能像金石铭刻、简帛书写那样舒展分布,而必须以“团聚”的意识作字格、字行的分布,在突出文字书写性的同时兼顾整体图案性。先秦古鉨鉨文布置三种图式与上古文字书写既相通又不相同的特性,正标志着古鉨设计的“章法”意识的形成。

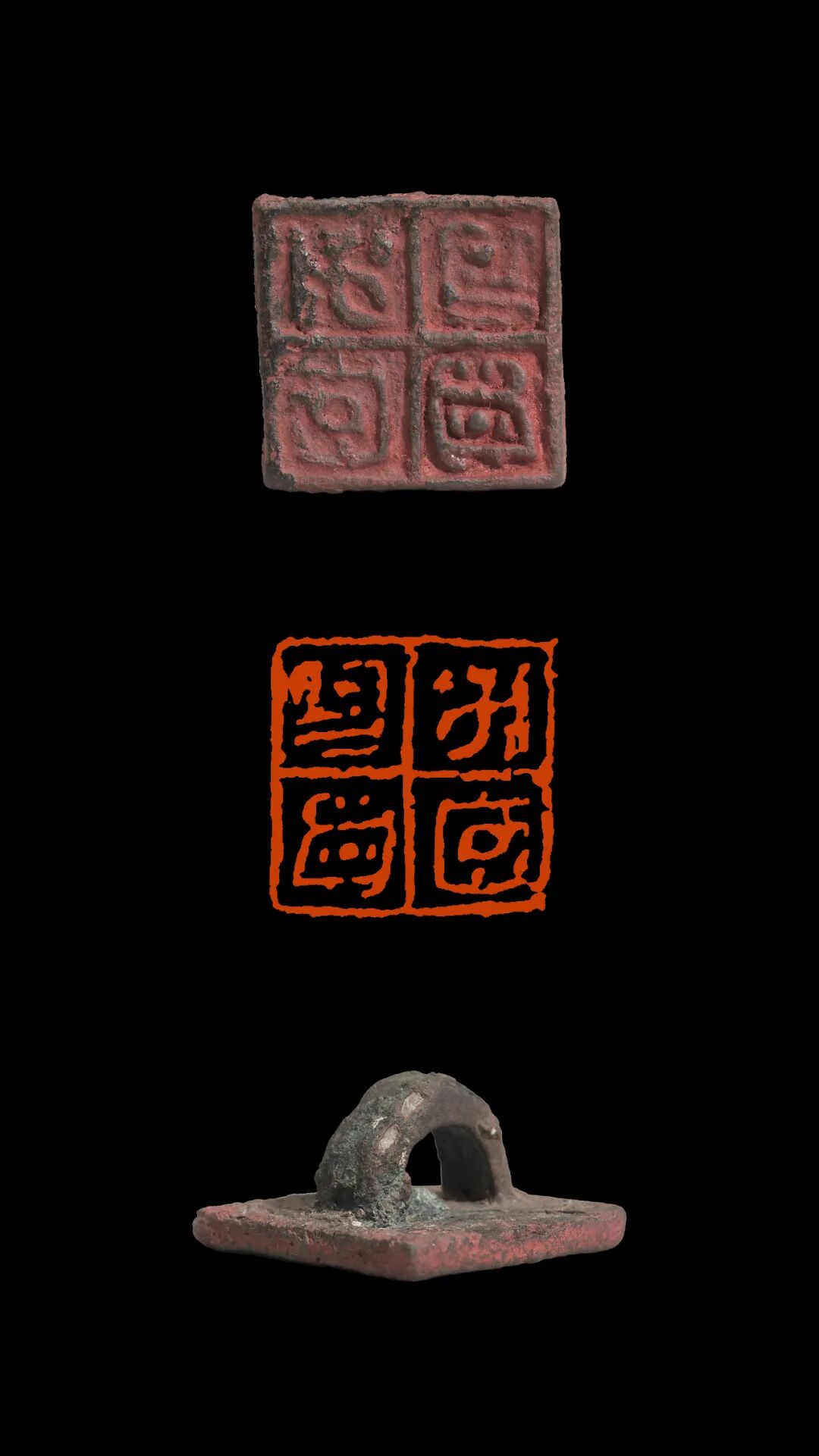

战国 左邑余子啬夫 印面 1.51×1.45cm

黄宾虹考释手稿

从鉨文布置便捷易行的角度看,字行式布置较具优势,既不需要散布式那样谋求匀布的算计,也不需要字格式那样鉨文方正化的变形;既能最大限度地满足“字守体本”的惯性,也能让鉨文作较为自由的伸缩,所以,在先秦古鉨中字行式文布置最符合实用要求,所占比例最大。字格式布置虽然看起来也比较简便,而且早在商鉨中就已经存在,但它需要两个条件,一是鉨文字数必须是偶数(二字、四字或六字),二是鉨文字形必须尽可能方正化,是对入鉨通行文字的“图式约束”最显著者,除了当时某些地区通行文字趋方比较适合采用,对于大多数通行文字为多边形的地区来说,字格式布置其实并不容易。所以,字格式布置是先秦古鉨中设计较为讲究的一种,所占比例较小。散布式布置较为复杂,虽然看上去有趣,但既要匀布鉨面又要力求合理,上下左右的字间关系、字边关系都须照顾,而且会对鉨文识读产生不同程度的妨碍,所以,在春秋战国鉨中散布式布置所占比例最小。而从古代实用鉨印之文字布置由非秩序化走向秩序化的大趋势看,先秦古鉨鉨文布置上下左右皆作明显错位布置的是散布式,因而它是最不具有秩序化的鉨文布置方式;上下错位明显而左右错位不明显的布置是字行式,因而它是趋向于秩序化但尚未完成秩序化的鉨文布置方式;上下左右皆不错位布置的是字格式,因而它是最具秩序化性征的鉨文布置方式。散布式代表着较为原始的图案布置意识,字行式代表着初期的文字布置意识,而字格式则代表着成熟的文字布置意识,正因为如此,春秋战国鉨的鉨文布置是以字行式为主,在一定程度上保留有散布式的痕迹,并且具有向字格式发展的趋势——这是先秦古鉨之“章法”的总体特征。

在这里,我们必须强调指出的是,先秦古鉨鉨文布置的三种图式,是我们对千变万化的古鉨章法所做的理论上的抽象分析。实际上,这三种图式不是截然区分,而是有其内在关联的。无论是散布式、字行式还是字格式,它们都以“一圈”的边、角为鉨文布置的基本依凭,它们之间的区别仅仅在于字与字、行与行之间错位关系的程度不同:以鉨文上下错位的字行式布置为中间状态,当其上下错位的程度较小时,字行式便向字格式靠拢,成为字行式与字格式亦此亦彼的布置方式;当其左右也开始错位时,字行式便趋向散布式,成为字行式与散布式亦此亦彼的布置方式。同样,当字格式布置出现错位时,可以向字行式靠拢(古鉨布置多如此),也可以向散布式靠拢;当散布式布置趋向规整时,可以向字行式靠拢(古鉨布置多如此),也可以向字格式靠拢。换言之,先秦古鉨鉨文布置的三种图式只不过是理论研究所设定的标准状态,而其间的相互变通及其所造成的千变万化才是古鉨鉨文布置的现实状态。亦即字行式、字格式和散布式三种布置图式乃是对变化无方的古鉨“章法”的规律把握。

先秦古鉨的“刀笔关系”研究

笔法与字法联系起来考虑便是元明印人所理解的篆法,对于“鉨中求印”来说就是鉨文篆字的书写方法,是鉨印底稿的设计与书写,而笔法与制作工艺联系起来考虑,用明清印论的话来说就是“刀笔关系”,在“鉨中求印”中就是鉨印设计的底稿书写与其借助工艺手段最终实现的关系。亦即就先秦古鉨而言,“笔法”既可以指狭义的鉨文书写用笔,也可以指广义的鉨印底稿的设计与书写,是指制作工艺实施之前的那一道以笔书写墨稿工序;“刀法”则是指包括翻铸、錾凿、琢刻在内的鉨印制作工艺的运用方法。在古鉨制造的原初意义上,“笔”不仅仅是指书写墨稿所采用的“笔法”,还应当包括字法处理、章法布置诸方面,是指广义的以“笔”书写来完成的墨稿设计;而“刀”也不仅仅是指凿刻留下的“刀痕”,还应当包括刻模翻铸、琢玉等制作工艺,是指广义的铸、琢、凿在内的鉨印制作工艺。既然篆刻艺术引以为“印式”的不只是古代凿刻的鉨印,同时还包括铸、琢而成的古代鉨印,那么,我们对“以刀传笔”的理解就不应局限于狭义的以刀刻石之“刀”与以笔写篆之“笔”,而应作较为宽泛的、广义的理解。

在元明清以来的篆刻艺术创作中,刀法是印面制作的最后一道工序,在用刀刻制之前,篆刻的字法、章法等因素已然在印稿的设计中完成,并且以笔书写成形,用刀刻制必须依据墨稿的规定来完成。尤其是在篆刻艺术形成发展之初,印稿设计书写与印章刻制加工分离,前者为“笔”,由文人艺术家完成;后者为“刀”,由工匠完成,后者之“刀”必须以前者之“笔”为根本依据——这是篆刻艺术重“笔”轻“刀”“以刀传笔”的初始义。在文人艺术家自篆自刻、“笔”与“刀”一体化之后,为了强调文人篆刻家比工匠印人的高明之处,彰显文人在“笔”方面的优势以掩饰其在“刀”方面的劣势,刻意强调篆刻艺术必须以“笔法”统率其“刀法”而“以刀传笔”。再后来兼善书法与篆刻、追求“印从书出”的篆刻艺术家,又特别强调以独特的篆隶书写笔法及其笔意表现来选择用刀方式,“以刀传笔”而创造独特的篆刻艺术风格。这些都可以理解为篆刻艺术所固有的“文人性”使然。

但是,作为先秦时期开始普及的实用之物,虽然没有文献记载先秦古鉨的制造者为何许人,设计与制作是分工合作还是同出一人之手,有一点却可以肯定,即古鉨的制造也是以“墨稿”设计为先导,以铸、琢、凿为后续实现手段的,也就是以“笔”主“刀”、以“刀”传“笔”。古鉨制造的以笔主刀、以刀传笔,充分体现在铸、琢、凿等各种制作工艺中,且不说铸鉨与琢鉨设计墨稿追求理想的“修饰笔法”、以复杂的制作工艺表现“原初笔意”,也不说“刻书”性的精致凿鉨同样需要设计底稿、同样需要精心凿刻以表现理想的字形笔形,即使是“书刻”性的草率凿鉨,尽管是以“本真刀法”直接凿刻鉨文字形而不十分关心笔道形态,制作者也还是会有意无意地对照心目中的笔形来掌控凿刻效果,并据此调动运用錾子本具的种种性能。我们可以推想,先秦古鉨的制造无非有两种可能,

一是由以艺进身之“士”或世代相传之“工”独自完成设计书写和制作加工,即“笔”与“刀”出自一人之手;

一是由“士”负责设计书写工序而由“工”负责制作加工工序,即“士”掌“笔”、“工”掌“刀”。

如果古鉨制造是“笔”由“士”完成,“刀”由“工”完成,二者分工合作,那么“工之刀”必须服从并服务于“士之笔”的期望和要求;如果是由“士”或“工”独立完成古鉨“笔”与“刀”的全部工序,那么此人必然是先“笔”后“刀”,据“笔”用“刀”。如果不作精心的底稿设计,只是在鉨面上粗略规划鉨文的位置便直接凿刻,那么凿刻者无论是“士”还是“工”,都必然有丰富的文字书写经验和鉨印设计经验,心目中都必然会存在着自己理想的鉨文字形与笔形。这就是说,“以刀传笔”绝不仅仅是文人篆刻才有的要求,而是先秦古鉨制造的客观规律,是古鉨制作工艺运用的唯一宗旨。

由此可以窥见,先秦古鉨的“刀笔关系”,其实是制造者“心中刀笔”“底稿之笔”与“刀下之笔”三者之间的关系。所谓“心中刀笔”,是指古鉨设计制作者心中有其“笔”与“刀”的理想形态,他们清楚地知道自己所追求的理想的鉨印需要怎样的“笔”与“刀”,亦即他们必然是“胸有成鉨”的;无论是铸鉨、琢鉨,还是凿鉨,其实现“以刀传笔”的关键都在于设计制作者心中有刀笔。如前所说,古鉨的设计制作者,无论是以艺进身的“士”,还是具有专门技能的“工”,他们之所以能够胜任鉨印制造之职,先是因为他们具有对鉨印形式的敏感与经验,具有娴熟的字法、章法及其以笔书写的技能,具有鉨印制作的各种工艺效果的知识及其操作把控能力。是古鉨设计制作者的“心中刀笔”决定了其所设计的“底稿之笔”的表现,也决定了制作工艺运用中的笔墨传达(即“刀下之笔”)。心中没有刀笔,不仅鉨印的底稿无从设计,铸、琢、凿等制作工艺的运用也无处着力。

先秦古鉨设计制作者“胸有成鉨”,其“心中刀笔”首先外化为古鉨的“底稿之笔”,即古鉨的设计底稿是设计者理想的“字法”与“章法”的综合表现,并且以“本真笔法”起稿书写,在此基础上又通过反复修饰来尽量缩短“底稿之笔”与“心中成鉨”的距离,也就是说,反复修饰的目的是为了弥补“本真笔法”的不足、克服书写工具性能的局限,努力实现心中理想的字形笔形。所以,设计制作者心中的鉨印及其“笔”与“刀”是何种理想,直接决定着“底稿之笔”的形态。我们将鉨印底稿的设计过程整体地视为一种“修饰笔法”,其修饰的依据是心中理想的鉨印,修饰的结果则是铸、琢、凿制作工艺所依据和须表现的“原初笔法”。

尽管“底稿之笔”制约着制作工艺的运用,但制作工艺所实现的“刀下之笔”必然会与“底稿之笔”存在距离,因为无论是铸、琢还是凿刻,制作工艺所使用的工具材料及其本具的性能都与以笔书写大不相同,制作工艺的运用虽然是要传达“底稿之笔”,但它必然会带上特殊的工具材料及其本具性能的深刻影响,铸鉨所带有的“铸造感”,琢鉨所带有的“雕琢感”,凿鉨所带有的“凿刻感”,其实都是特定的制作工艺所必然造成的与“底稿之笔”的距离。如果古鉨设计制作者将这种必然性的距离视为制作工艺的缺陷,并且努力克服这一缺陷而力图还原“底稿之笔”,这不仅会给制作过程增添太多麻烦,而且最终也不可能实现。事实上,古鉨的设计制作者在运用制作工艺传达“底稿之笔”时,充分认识和肯定了制作工艺本具的性能,即完全接受制作效果与“底稿之笔”之间的距离,并且将其视为对“底稿之笔”的进一步修饰。换言之,古鉨设计制作者运用制作工艺的终极蓝本不是“底稿之笔”,而是“胸中成鉨”和“心中刀笔”,“心中刀笔”绝不仅仅是以笔书写的“底稿之笔”,而必定包含了制作工艺效果的“刀下之笔”,必定是底稿之笔与刀下之笔的综合。所以,“底稿之笔”不过是“心中刀笔”外化的第一步,铸鉨的“铸造感”、琢鉨的“雕琢感”和凿鉨的“凿刻感”都是“刀下之笔”对“底稿之笔”的追加修饰,是整个“修饰笔法”不可缺少的组成部分。在先秦古鉨那里,“以刀传笔”的真正含义是以各种制作工艺所特有的“刀下之笔”传达“底稿之笔”,“刀”与“笔”不仅同样重要,而且各有特性,二者统一、融合于设计制作者心中的理想刀笔。

先秦古鉨的“刀笔关系”对篆刻艺术创作是有启发意义的。在篆刻艺术理论中,关于刀法地位和作用的问题有两种观点:

其一认为刀法是传达笔法的一种手段,必须服从服务于笔法的表现;

其二则是认为刀法是表现印章神韵的重要手段,有其独立意义与价值。

这两种观点是由元、明篆刻艺术发生发展的特殊性所造成的,大抵文人篆刻家重笔法而工匠篆刻家重刀法,但无论是重笔法抑或重刀法,将“笔”与“刀”分离开来思考的观点都难免失之偏颇。唯有饱览细察古代鉨印,在做到“胸有成印”的基础上将心中理想的“笔”与“刀”融为一体,将“底稿之笔”与“刀下之笔”视为相互依存、互为补充的两个步骤,相继叠加、合为一体,在下“笔”之际已有“刀”在,在运“刀”之际犹有“笔”存,则“笔”即是“刀”,“刀”即是“笔”,这才是“以刀传笔”的应有之义。清中期丁敬、邓石如及其后的卓有建树的篆刻艺术家莫不如此,现今的“鉨中求印”亦当如此。

战国 “邾睦” 印面 1.48×1.43cm

黄宾虹考释手稿

因此,对先秦古鉨之“刀笔关系”的研究,应当是在充分领略先秦古鉨之神采与形质(即“胸有成鉨”)的基础上,从古鉨鉨文笔道的形态与质感入手,细察其特定的制作工艺(或铸、或凿、或琢)所造成的特定的视觉效果,因为这种特定的视觉效果之中既包含了特定的制作工艺所能表现的“刀下之笔”,也包含有“底稿之笔”对制作工艺运用的牵制——通过同类制作工艺的鉨文笔道形态与质感的比较,我们能够把握其“刀下之笔”的特性,并且考虑如何运用篆刻艺术的冲刀与切刀、单刀与双刀的不同组合,来转换古鉨“刀下之笔”的“铸造感”“雕琢感”或“凿刻感”;通过从“刀下之笔”推想“底稿之笔”,并且联系当时金文铭刻和简帛墨书的用笔方法,深入体验古鉨鉨文以笔书写所追求的理想目标。

总体说来,先秦古鉨中的铸鉨鉨文与当时礼器金文相仿,其“底稿之笔”为精心布置、反复加工的“修饰笔法”,故其字形匀称、笔道圆润、布置稳妥;而“刀下之笔”作为其追加修饰与最终实现的翻铸工艺及其“铸造感”,又增添了鉨文笔道的浑厚。凿鉨鉨文大抵可分两种情况,

一种是以凿仿铸,即设计制作者以铸鉨为理想形态,在设计书写“底稿之笔”的基础上采用相对简便的凿刻工艺完成制作(即所谓“刻书”,凿刻事先书写好的鉨文),精心錾凿并且反复修缮,力求克服凿刻工艺在传达“修饰笔法”方面的局限性;

另一种是以凿代笔,即设计制作者在鉨面上仅作简单的鉨文及其布置规划,便直接錾凿,且多为一次性完成笔道凿刻(即所谓“书刻”,直接作书写性的錾凿),不作太多修饰加工,全凭凿刻者的日常文字书写经验及其对“本真笔法”之字形笔形的理解。

前一种以凿仿铸的凿鉨,其鉨文笔道比铸鉨多了几分刚劲直拙;后一种以凿代笔的凿鉨,其鉨文较为草率且锋芒毕露,接近于当时的简帛墨书形态,其“凿刻感”也更强。先秦古鉨中的琢鉨主要是指以玉质鉨材制作而成的鉨印,因其材质的贵重和制作的困难,拥有者非富即贵,故其在追求理想字形笔形的“修饰笔法”方面类似于铸鉨,而在鉨面琢磨的制作工艺方面又在一定程度上具有类似于以凿仿铸之凿鉨的直接性,即琢鉨的制作工艺较为充分地保留了“底稿之笔”的“原初笔法”,相比于凿鉨的“凿刻感”,其“雕琢感”也要细腻柔和得多。

从“鉨中求印”的篆刻艺术立场看,除了当时铸、凿、琢的“人工”鉨面效果及其“刀笔关系”,还必须考虑古鉨历久腐蚀斑驳的“天工”追加效果,这种“天工”追加效果往往使原有“人工”制作效果变得更加苍茫、甚至迷离,使鉨面效果变得更加复杂、甚至难辨其本性,因而它理应作为古鉨之“刀笔关系”的延伸或深化。当然,就其艺术性而言,这种“天工”追加效果可能将原有“人工”制作效果变得更富有艺术性,可视为在原有基础上有效的追加修饰;也可能将原有“人工”制作效果变得败坏,可视为对原鉨效果的损害,此中或成或败的分辨取决于艺术家的审美判断力。但由此可以看出,“鉨中求印”对“刀笔关系”的处理,宜首先立足于对原有的铸、凿、琢“人工”制作效果的追摹,即先立其本、其骨,以此为前提,再考虑是否追加、在怎样的程度上追加“天工”式的“做旧”修饰——至少初学者应当如此。

先秦古鉨的风格研究

先秦古鉨的性质是实用而非艺术,其设计制作的初衷也是技术劳作而非艺术创作,古鉨设计制作者应当会彰显自己的技能高超和产品质量,但不会太多考虑自己的“艺术风格”。但从“鉨中求印”的角度看,即立足于篆刻艺术立场将先秦古鉨视为印式,古鉨设计制作综合技能及其所呈现的总体风貌便成了此种印式的“艺术风格”。

从字法、章法和刀笔关系的角度考察先秦古鉨,都是分析性的研究;而从风格的角度考察先秦古鉨,才是整体性的把握。“鉨中求印”必须从整体上把握古鉨风格,分析性的考察是我们的整体把握所必须借助的途径。在这个意义上,对古鉨风格的研究,乃是对上文分析性考察的总结。

对先秦古鉨的整体性风格的把握有两种方式,一种是直观性的风格把握,一种是综合性的风格把握。前者建立在主体的文艺素养及其艺术审美经验的基础之上,是主体遇见古鉨之际不加分析的直观印象,并且会在瞬间自然而然地将这一印象与自己以往的审美经验联系起来、自动归类,从而形成整体性的风格感知;后者建立在主体对古鉨字法、章法及刀笔关系等分析性元素考察的基础之上,是主体经过分析研究之后对古鉨形象的综合复原,并且通过对其宏观性元素、微观性元素在综合复原中的不同权重将其归类,从而形成整体性的风格认知。前者是直觉的,其优势在快捷、直接、真实,缺陷是粗糙、含糊、难于言表;后者是理性的,其优势在清晰、落实、深入,缺陷是组装、生硬、难于浑然。因此,对先秦古鉨整体性风格的把握应当是这两种方式的结合,即先从直观性风格把握入手,抓大放小、抓主放次、抓强放弱、抓显放隐,不使古鉨风格划分太过琐碎;再进入综合性的风格把握,大小、主次兼顾,强弱、显隐两思,不使古风格把握太过单薄;最后融合这两种风格把握方式,相互印证、互为补充,使古鉨风格的把握既能形成较大包容性的丰厚的审美类型,每一大审美类型又都能等到深入、透彻的理解。

先秦古鉨风格的把握,绝非仅仅是一种“仁者见仁,智者见智”的个人喜好和主观印象,而是有其客观的标准的。从其内部的构成看,构成古鉨之风格的诸多因素中,字法与章法是首要的,是其较为宏观的方面;而“刀笔关系”虽然不可忽视,但相对而言是其微观的方面,是需要深入体验才能把握的。仅仅着眼于字法、章法而忽略其“刀笔关系”,其所把握的古鉨风格必然是单薄的;而仅仅着眼于“刀笔关系”而忽略其字法、章法的独特性,其所把握的古鉨风格又难免失之平庸。也就是说,古鉨的风格应首先从其字法与章法着眼,再辅之以“底稿之笔”与“刀下之笔”的细微考察,由此形成对特定古鉨之风格的把握。如果对先秦古鉨印式没有这样的既宏观又微观的“风格”分类和积累,在进行创作时心中就不会产生饱满而丰富的“理想之鉨”“理想刀笔”。这是由古代实用鉨印历史演变的实际情况造成的,也是宋元以来文人艺术家观照古代印式所形成的传统,更是字法、章法和笔法、刀法在鉨印制作中的不同地位、不同次序、不同功能、不同属性所决定的。

从其外部的关系看,先秦古鉨的风格必须通过比较来把握。本质上,任何风格的认识都是比较得来的,即作为一种类型性的审美特征,风格是比较出来的——当我们说某种印式具有某种风格时,其实已经是在参照另一审美类型的印式而做出的判断。对先秦古鉨风格的认识,也存在着两个层面、两类比较或两种参照:

一是从求大同存小异的角度,将所有的先秦古鉨视为与秦汉印式、隋唐印式相对的一种印式,从总体上把握古鉨的风格,或是单纯从形式的审美类型作归类,这是近现代以来大多数“鉨中求印”的篆刻家之所为。

二是从存大同求小异的角度,进一步考察先秦古鉨这一印式的总体风格之中所包含的各种子印式的风格差异,以及各子印式所包含的审美类型,从更为具体的层面理解古鉨风格,这是今人应当努力去做的。

元明清三代“印中求印”,其对汉唐印式之风格的研究,即先从总体上把握其“典刑质朴”的“古雅”,逐渐发展为从形式感观上分辨归类各种审美类型,进而深入到铸印、凿印、琢印诸种制作工艺所造成的诸种具体风格(将笔法与制作法综合进入“刀笔关系”的考察),或者将汉印印式细化到西汉初期、西汉中后期、新莽时期、东汉时期、魏晋时期、南北朝时期等不同时代风格,将隋唐官印印式细化到隋及初唐时期、盛中唐时期、晚唐及五代等不同时代风格,从而推动了仿汉创作、仿唐创作的不断发展。“鉨中求印”既为后起,今人考察研究古鉨风格就应该,也有条件直指其根本。

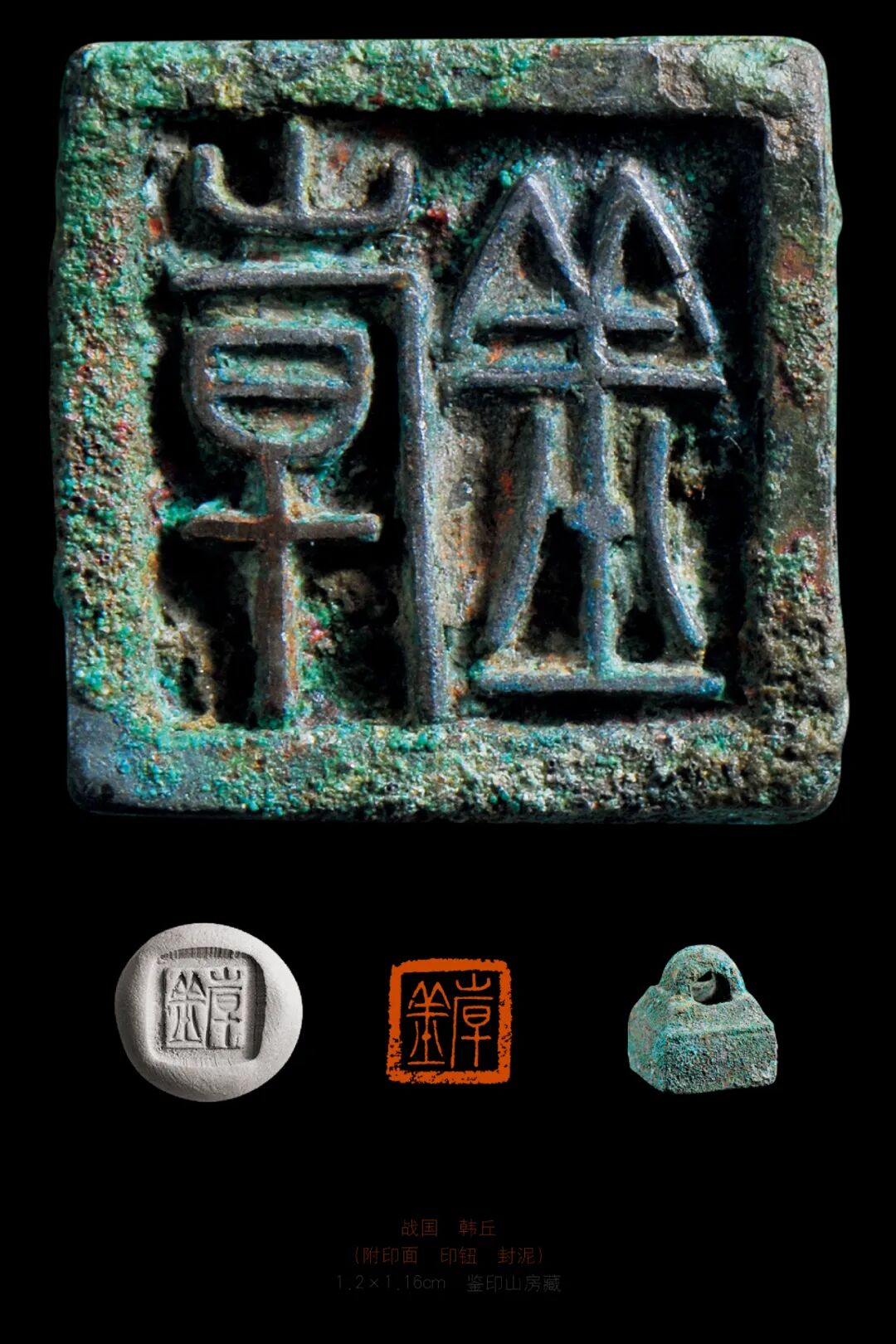

汉唐印风处于大一统中央集权制的框架之下,其字法相对稳定,章法也基本不变,除了在三国、两晋、南北朝时期呈现出地域性印风差异,总体呈现为历史阶段性印风及其制作工艺性印风差异。先秦古鉨风格的历史阶段性(西周、春秋、战国)差异应当存在,只是现阶段尚未具足判别的文史研究、考古发现的条件;至于制作工艺性(铸鉨、凿鉨、琢鉨)差异,不但先秦古鉨印式与秦汉印式(铸印、凿印、琢印)没有实质性的分别,即使是在春秋战国时期的各诸侯国之间也没有特别显著的差异,亦即在“以刀传笔”的意识上也没有特别的不同。因此,古鉨中的风格主要呈现为地域性(各诸侯国)差异。将先秦古鉨印式中所包含的各系古鉨子印式区分开来,指出楚鉨、齐鉨、燕鉨、晋鉨、秦鉨属于不同的风格类型;进而再将其中某一子印式所包含的各种审美类型区分开来,指出它们各自的风格特征。只有这样,我们才能既在总体上把握先秦古鉨所包含的各系古鉨之间、古鉨与秦汉印章隋唐印章之间在风格上的联系与区别,更好地认识古鉨风格的独特性,同时又深入到古鉨内部,真切把握这种风格类型所能包含的各种审美变式。

综上所述,“鉨中求印”的风格考察研究可参照“印中求印”分三个层面:

一是在“印式”层面上总体观照鉨古风格,认清其与汉唐印式的风格差异;

二是在“子印式”层面上,将先秦古鉨按照地域分系并相互比较,认清各系古鉨的风格特征及其在古鉨印式总体风格中担任的角色;

三是更为具体地考察各“子印式”(亦即各系古鉨)中所包含的风格类型,由此认清各系古鉨形式的变化及其丰富性,而关于字法、笔法、刀法及章法的分析性研究则包含于其中。

这三个层面由总概到细分不断深入,反过来看,则是以对某一系古鉨的细致分析为扎实的基础,由此把握此一“子印式”的整体风格,进而旁及其他各系“子印式”风格,由此综合把握先秦古鉨“印式”的总体风格。这样的“鉨中求印”才能深入透彻,洞悉先秦古鉨作为印式的形式规律及其变化的无限可能性。

订阅方式

1.全国邮局均可订阅

邮发代号:2-879

每期定价:60.00元

全年定价:720.00元(共12期)

2.邮 购:

① 银行汇款

户名:《中国书法》杂志社

开户银行:中国工商银行王府井国家文化与金融合作示范区金街支行

账 号:0200 0007 0901 4416 048

② 邮局汇款

收款人姓名:《中国书法》杂志社

收款人地址:北京市朝阳区农展馆南里10号《中国书法》杂志社

邮 编:100125

联系人:张宁

联系电话:010-67322341

3.微 店:

手机扫描二维码,点击“微店”进行订阅,暂时须绑定银行卡支付。