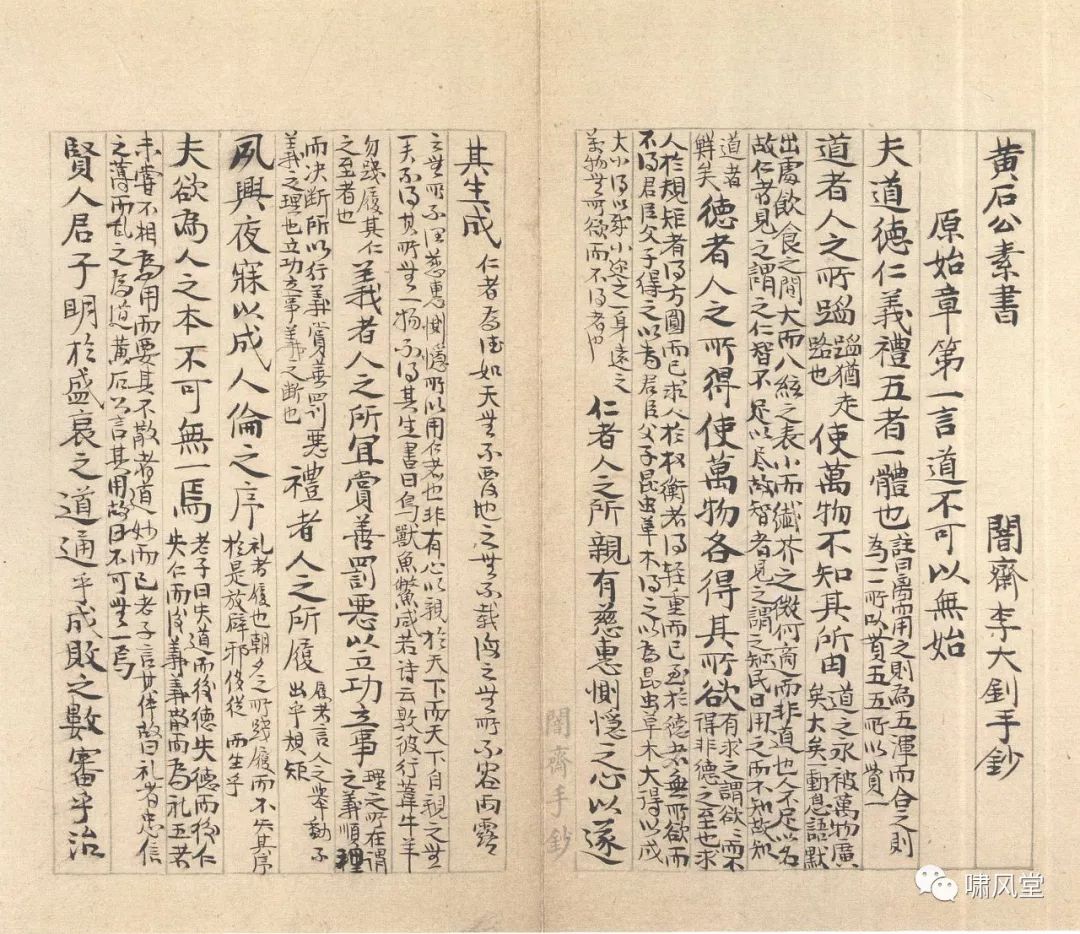

民国书风概说

在近现代书法史研究中,人们大都习惯于把“民国书法”作为一个专题或整体来考察;其实,由于书法创作主体身份的不同,民国前后期的书法创作有明显不同。以吴昌硕(1844——1927年)、康有为(1858——1927年)两位碑学大师的同年辞世(1927年)为标志,民国时期的书法创作风貌呈现为前后两个不同的阶段:民国前期的书法创作并未随思想的剧变而剧变,它只是清末书法创作的自然延续,具有浓厚的因袭特点。民国后期,新一代书法家的创作走向成熟阶段,呈现了与古不同的新面貌,由于它在书法风格史上独标风范,最能代表民国时期书法的特点和造诣,本文特称之为“民国书风”。下面仅就这一书风试作考察。

民国前期,书法创作的主要力量,仍是清末的书法家。他们大多出生在清道光、咸丰年间,在20世纪前30年的时间里,其创作达到了“人书俱老”的阶段。这批书法家的身份构成有明显的一致性:早年受到的大都是系统化的封建文化教育,多博通经史,古文底子很好,同时,由于受到西方文化思想的冲击,他们在思想上已较他们的前辈开明得多,其中还不乏出国留学、具有民主与科学思想的新式人物。但是,他们的整个思维模式却摆脱不了时代的限制,感情上充满了对封建事物的眷恋之情。因此,可以说这批书家更近于封建士大夫形象。相对生长于新世纪、具有强烈时代感的新一辈书家来说,他们的守旧形象更显得突出。在民初新旧文化交替、书坛新秩序尚未建立之时,他们无疑成了书法创作的代表。其书法创作对当时及其后的书坛产生了直接而巨大的影响,具有承先启后的作用。这批书家中具有代表性的是李瑞清(1867——1920年)、曾熙(1861——1930年)、吴昌硕、康有为、沈曾植(1850——1922年)等碑学书家。他们的创作路数,承接清中叶以来的碑学余绪,作品充溢着雄健阳刚的碑学气息。

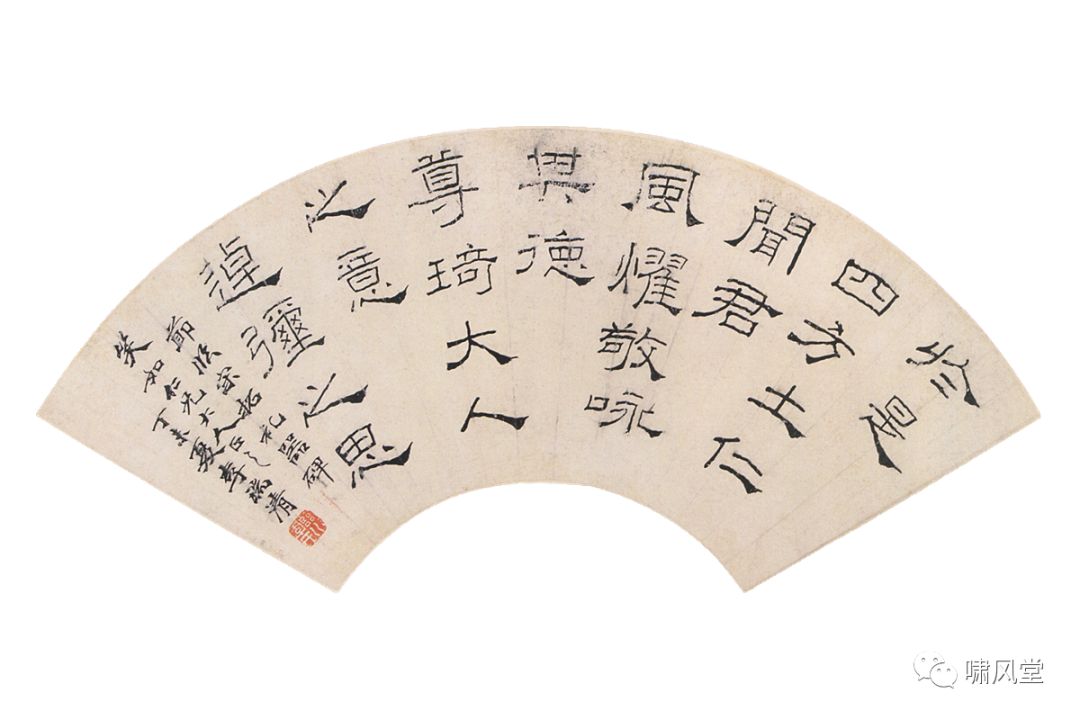

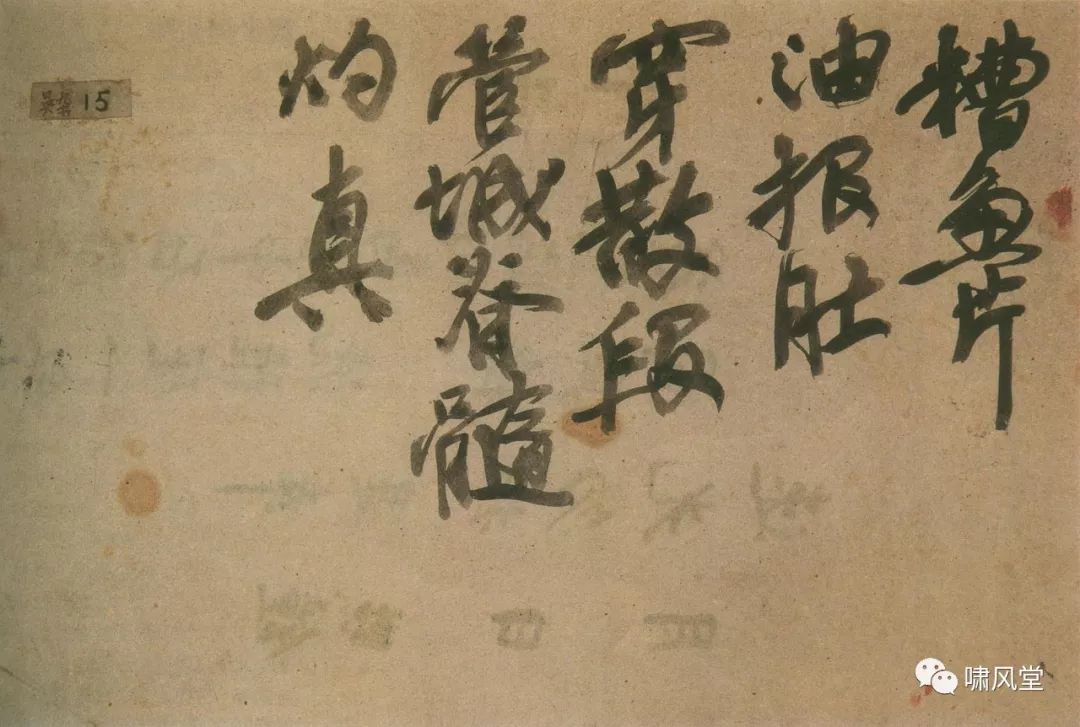

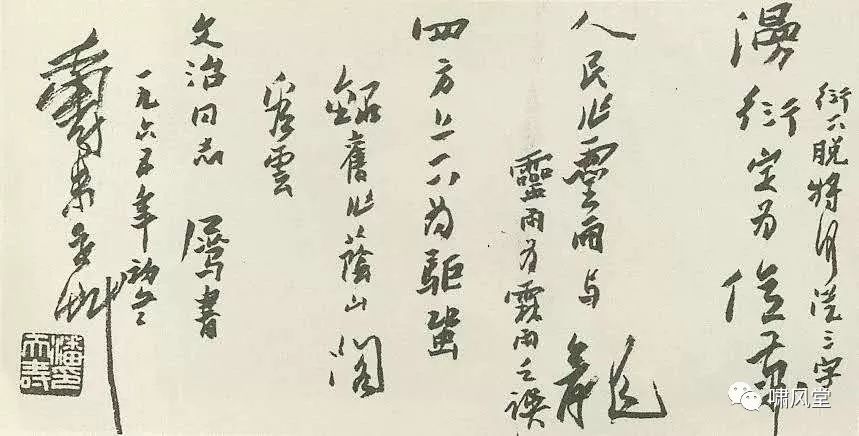

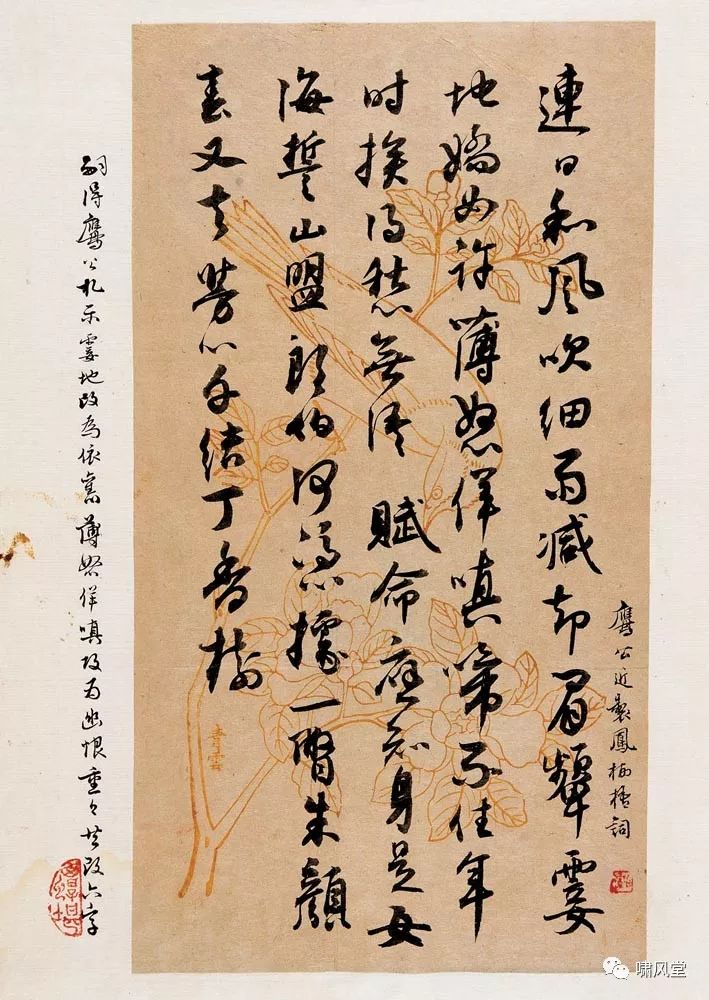

曾熙 乔柯霜劲论书书画合扇

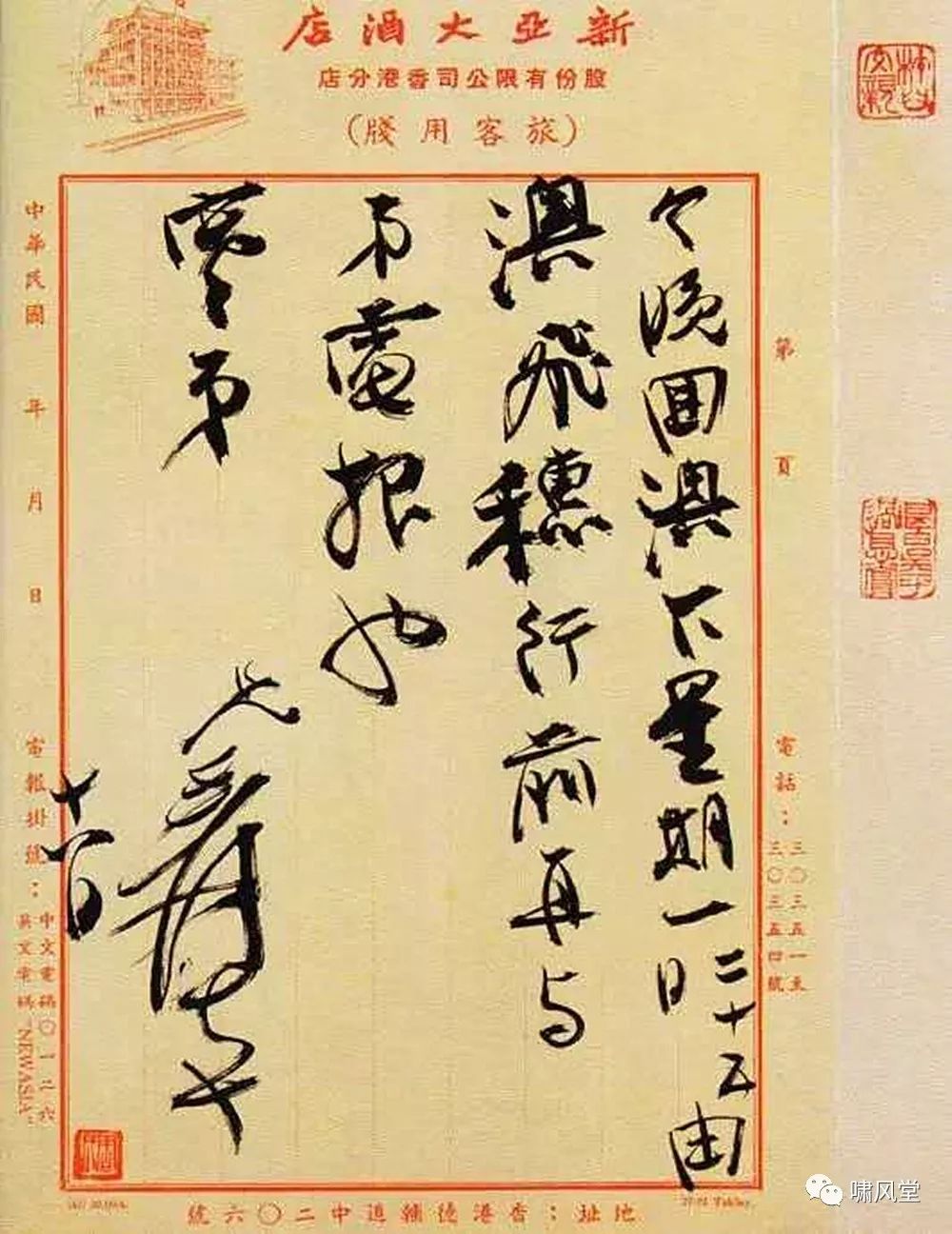

吴昌硕 点菜单

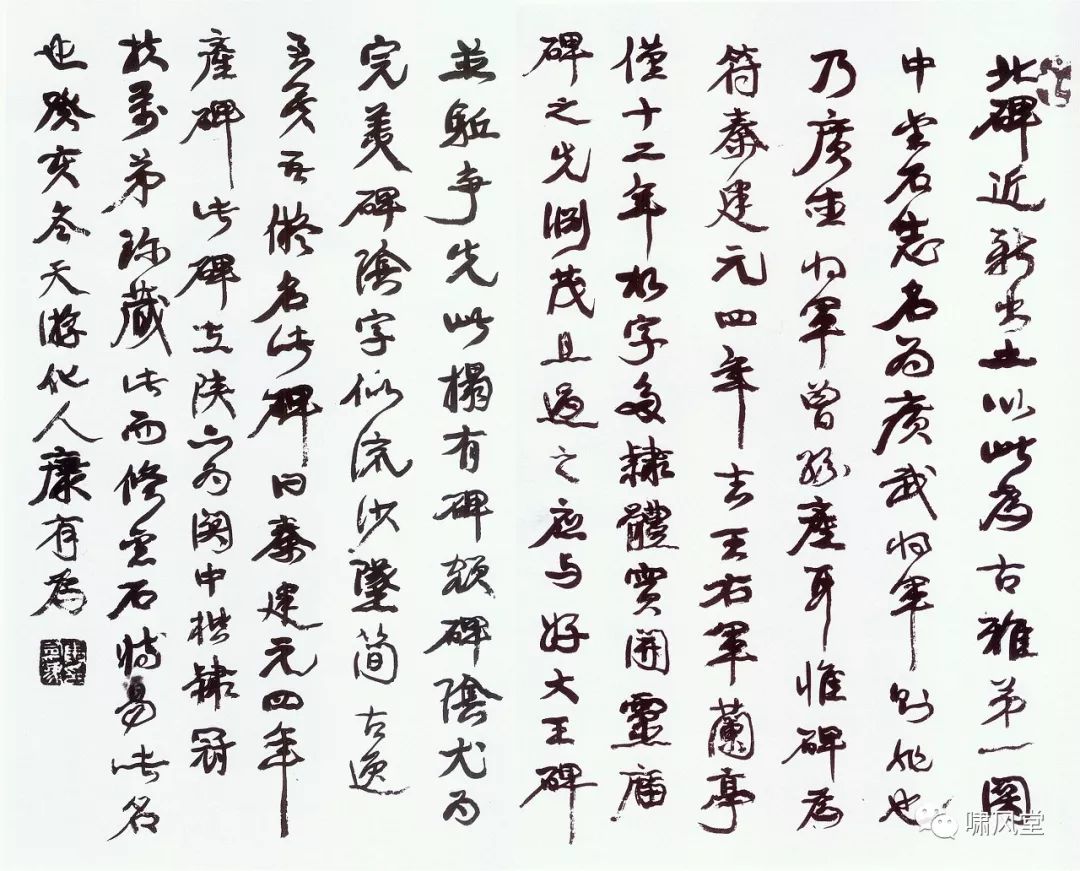

康有为 跋广武将军碑

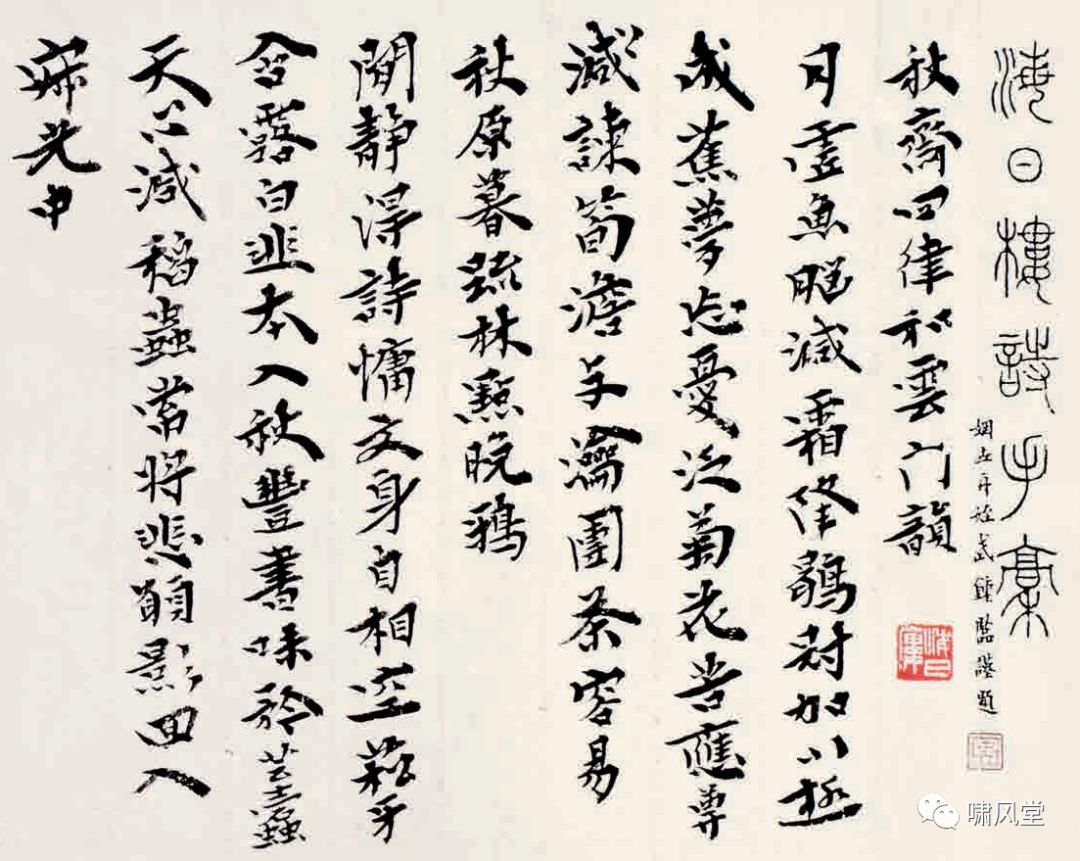

沈曾植 海日楼诗手稿

以1927年吴昌硕、康有为先后去世为标志,清末碑学大师主导书坛的现象不复存在了。书法创作的主导力量,是大约出生于清光绪年间的新一代书家。这一代书家年轻时受到的是严格的国学教育,后来又大量受到西方文化思想影响,其中有些人还曾留美国外,具有民主、科学的新思想,他们回国后思想激进,多参与政治变革和新文化运动,人生经历曲折;有的则潜心治学,其知识结构和思维方式已迥异于前辈老书家。这辈书家人数众多,或为新型文人学者,或为画家,或为政治家,其中有代表性的是谢无量(1884——1964年)、鲁迅(1881——1936年)、李叔同(1880——1942年),梁启超(1873——1928年)、于右任(1879-1964年)、沈尹默(1883——1971年)、毛泽东(1893——1976年)、郭沫若(1892——1978年)、溥儒(1895-1963年)、马一浮(1883——1967年)、徐生翁(1875——1964年)、黄宾虹(1864-1955年)、徐悲鸿(1895-1953年)、张大千(1899-1983年)、茅盾(1896——1981年)、叶恭绰(1881——1968年)、乔大壮(1892——1948年)等人。他们在创作上表现出相当的传统功底,又具有很鲜明的个性。正是他们自觉或不自觉地营造了真正代表这段特殊历史时期书法水平的“民国书风”。

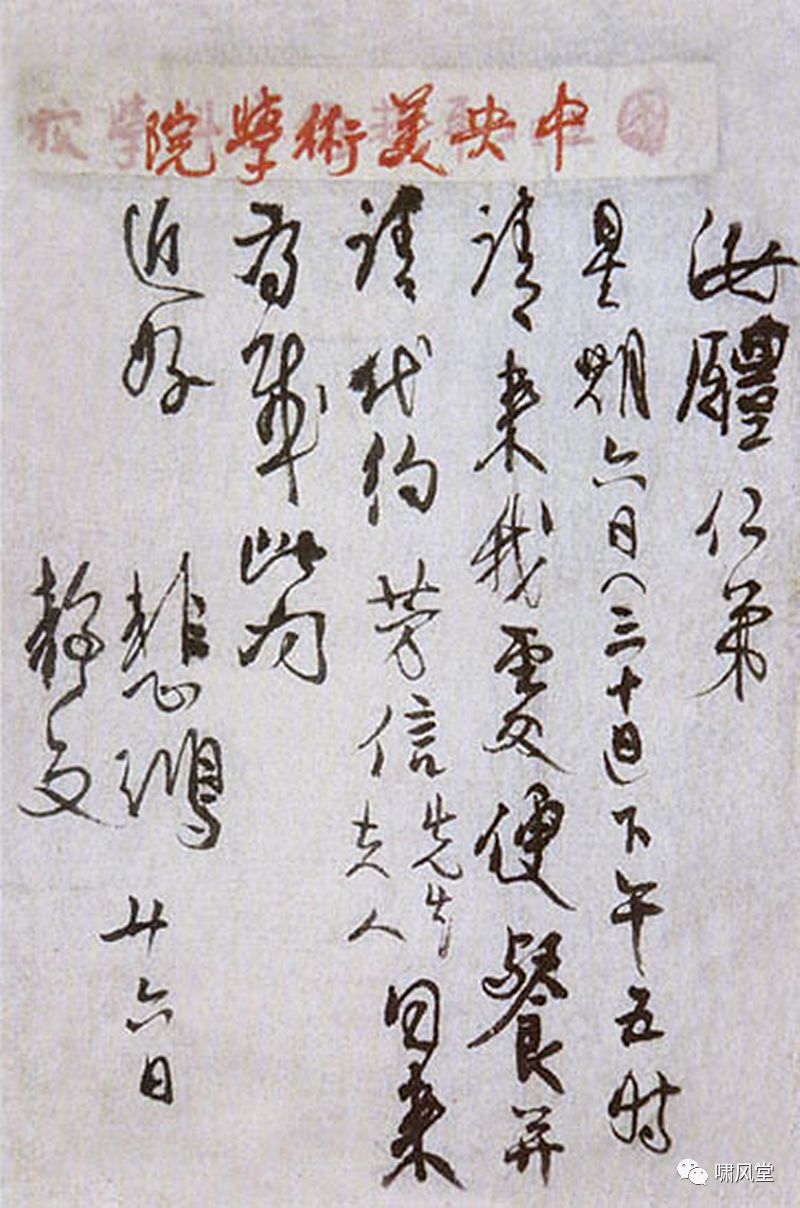

谢无量手稿

一

总揽民国后期的书法创作,当然仍存在单纯尚碑或尚帖的书法取向;同时也有对新的书法发现(甲骨文、汉简)简单继承的书法样式;但其主流是融碑于帖、挥洒自如的新样式。那种新样式,体现了一种不同既往的特点:书法作品中呈现出一种自由散漫、略带几分无意识或潜意识、别有韵味的风格倾向,即“民国书风”。具体说,这种书风有如下显著特点:

1. 创作上的无意识。

民国时期的中国社会,仍处于内忧外患的动荡不安局面,艰苦卓绝的抗日战争和连年的国内战争,使人们处于战乱与生存的威胁之下,时代不可能给书法家提供悠闲的创作氛围。于右任在三四十年代大搞“标准草书”运动,其动机却不是为发展书法。他认为,“国事多艰,玩物为罪”,研制与推广“标准草书”是为了“求制作之便利,尽文化之功能,节省全体国民之时间,发扬全族传统之利器”。这颇能代表当时文人“实用救国”的时代心理。因此,当时书家的书写心态根本不同于封建士大夫书写时的悠然与闲雅。由于救国救民的心态和科学与民主进程的推进,社会上出现了新型的文化人。我们所说的书法家在当时或是新型文人学者,或是新型画家、政治家等身份。由于职业的特点,他们不必像那些以字谋生者一样必须追求作品的雅俗共赏,也无须有清季遗老们从事馆阁体一样的束缚。因此,他们中的大多数人并没把书法作为大事或职业来从事,并不存在“先散怀抱”的准备过程或谨小慎微的创作心态。再则,他们中的优秀者大多学贯中西,因此,也就眼界开阔,思维活跃,反应敏捷,已完全不同于中国传统书家的知识结构和行为方式。他们从事书法说到底只不过是追求事业之余一种适性、美观的书写而已,所以他们的“创作”自然带有举重若轻的洒脱心态,其书风也就不会是传统式的工稳与闲雅的了。

鲁迅手稿

2. 偏于阴柔的风格倾向。

清代早期的书坛崇尚董其昌、赵孟顺的书法,以阴柔细腻之风为主流。强大的碑学运动则一反千年帖学的阴柔细腻,变得雄强、丑拙、支离与率意。对帖学的回归是民国时期的书法呈现的突出特点,因而民国时期的主导书风趋向于阴柔化。原因有两方面:一方面,这是书法本体自律性调节的结果。清中叶兴起的强大碑学运动是对清初阴柔靡弱帖学风气的力矫,至清季,碑学书风发展到极端化。一是出现了对北碑特点的片面夸张与强化,导致了“馆阁体”式的碑体创作,如曾熙、陶浚宣等人的北碑书;二是篆隶、北碑体的盛行造成“行草之法尽失”,致使当时书家大多“简牍与正书无异,不解使转顿挫”。要克服以上碑学弊病,只有借帖学的自然之气改造北碑方可。赵之谦(1829——1884年)、吴昌硕、康有为、沈曾植等人,无不从帖学中吸收精华入北碑,从而以帖学纠正碑学所造成的偏失便成为必然。所以,民国时期行草书手札风的盛行便不难理解。民国时期的主导书风趋向于阴柔化的另一方面的原因是,当时的社会环境造成的实用心态所致。社会生活节奏的加快和专业分工的细密,使人们暂时无暇于书法创作,只以实用快写、易于交流为务。如于右任从事标准草书运动,其口号是“易识、易写、准确、美丽”,也是以实用的目的为先,颇能代表当时人的心态。为实用而从事书写应是快节奏的,因此,当时的书法家也是多用易于快写的小字行草书“创作”,而形态庄重、书写迟缓的篆隶书则多不从事。

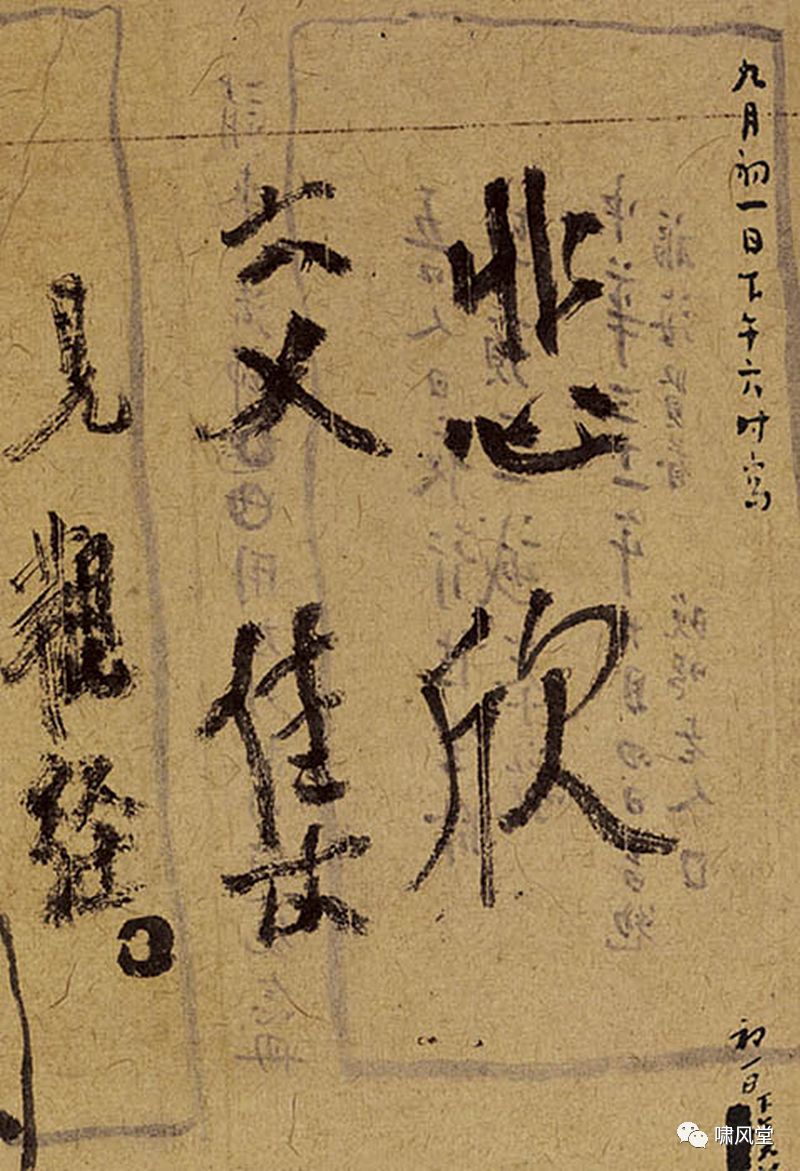

李大钊手稿

3. 作品个性的多元化。

民国时期的书法在总的书风下又呈现出多元化创作态势,只是这种局面并非书家有意追求所致,而是个性的自然流露,“创作”上带有很大随意性和偶然性。这集中体现在融碑于帖、以小字行草书为之的手札、手稿或画家的画款中,也体现在那些一丝不苟、用来作为酬答之用的“作品”上。民国书法的韵味当然和晋人的书法韵味不同。晋人的行书手札表现的是一种散淡豁达的心境,其中充满了对美的形式的强烈追求;没有洒脱的“魏晋风度”,就不会有“晋韵”。而民国书法的“韵”是在一种无意于书法创作时形成的韵味,体现着实用心态。因此,民国书风更多的表现为一种随意特色。另外,书家不同的生活经历决定了个性的不同,从而导致了书法风格的迥异。如于右任早年即从事反清运动,后参加救国救民的革命活动而成为国民党政要,叱咤风云的胸襟使他的书法呈现出一种豪气,运笔布势舒卷自如。同为革命家的毛泽东与于右任相比,更多一种磅礴气势。作为一代伟人,他没有于右任身为国民政府行政院长的拘谨,宽阔的胸怀使他选择了大草,而于右任晚年只能在怀素小草式的格局中求创新。李叔同具有多种艺术天才,但时事沧桑却使他那颗敏感的心脱离了尘俗,出家为僧,念佛思国进而念佛救国,理性的压抑造成了对现实的冷眼旁观,于是他的书作笔势内敛,一派冲淡、静谧、超脱的不食人间烟火相。足不出绍兴一步的徐生翁,由于长期处于一地所形成的生僻性格,导致他的书风也生拙奇崛。“风格即人”,如细加考察民国时期个性鲜明的书家,我们都能把书家书风与其独特的人生经历和性格联系起来加以印证。

弘一法师临终绝笔

4. 字势结构与笔法的个性化。

清代以前的书法家的书法取法,几乎都能讲出个出处来历,往往其书作带有古代一种或几种优秀字帖的影子,其结体或笔法似乎肖似前人。因此,相对而言,清代以前的书法创作更倾向于继承色彩,而民国时期的书法创作更多个性化成分。民国书家由于“创作”上的无意识,故无论写什么书体,好像心中并不刻意学古人。因而在书法的用笔尤其是结体上往往随意而为之,是真正的不计得失。我们很难从鲁迅、谢无量、李叔同、徐生翁、毛泽东等人的书作中找到某字是具体出于某帖之中,也很难说他们的用笔多么合乎传统笔法,更不好说出他们的某个手札出自哪个传统法帖。他们书作中的结体的别出心裁,用笔的自然随意都不是一种匠心安排,而是一种随意性,自适性的书写,起码求完美的心态并不重要。客观上的不以创作为追求,甚至没有很扎实的私塾书法功底,倒成就了他们书风的与古与人不同。甚至可以说,对深厚书法传统的入之不深或曰无意强求,使绝大部分民国时期的优秀书家并不把自己作为一个书法家来看待,一些书法创作的艺术价值在当时也没有被社会所发现或承认。

徐悲鸿手稿

总之,民国时期特殊的时代背景所致,创作主体的个性构成具有与古不同的显著变化:学贯中西的知识修养,创作上的无意识,书风的阴柔化,作品个性的多元化,共同造就了代表民国时期书法创作水平的、属于民国这个时代所独有的书法风貌——“民国书风”。其与众不同的艺术风范足以使“民国书风”在书法史上占有一席之地。

徐生翁手稿

二

民国时期,最直接鲜明的体现着“民国书风”的,是一批在新文化环境中生长起来的文人学者型书家。文人学者的美观“书写”之所以具有较一致的风格和相当的艺术水平,因为他们背靠雄厚的文化背景,视野开阔,取法多元,往往具有很高的文化修养(而书法只有在文人手里时才可能得到大发展)。再则,学者由于专注于书法以外的某一领域,因此,从事书法只是他们事业追求的“余事”而已,这样,他们对书写自然抱有一种不经意的态度,书法“创作”上便能不斤斤计较局部的技巧。而他们早年所受的教育,往往惯于用毛笔写字,有了一定的技法保证。广博的见闻和多方修养,以及不俗的个性,使学者书法颇多可观之处,有的水平还相当高,只是当时人们习以为常而已。

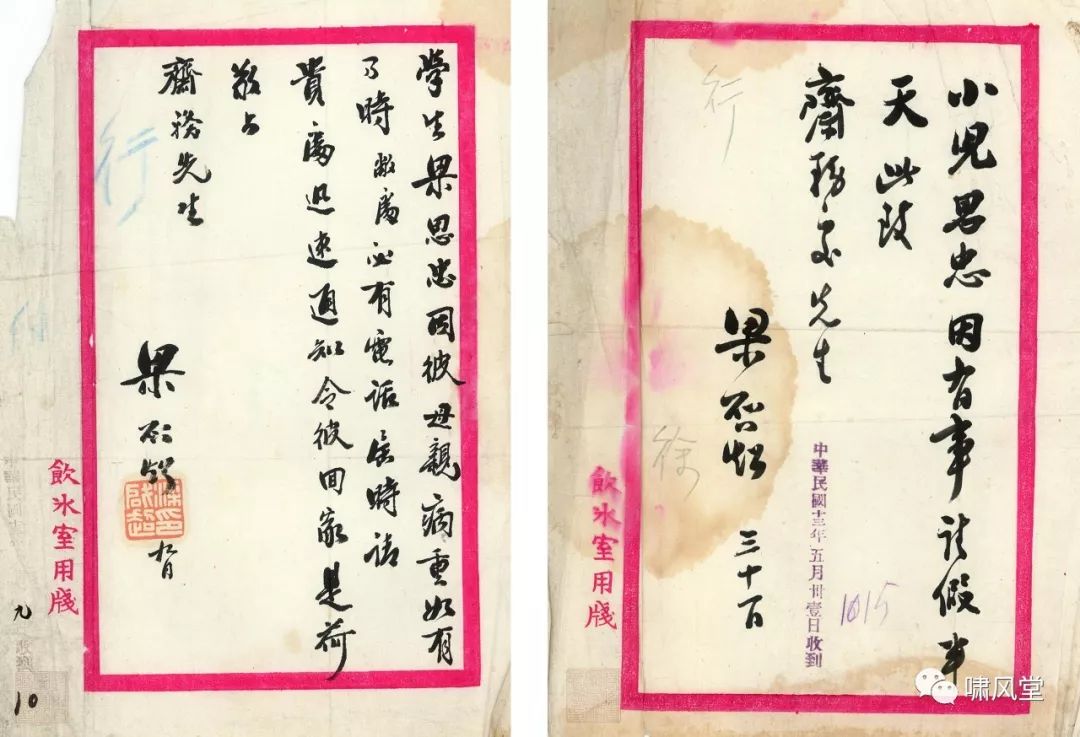

梁启超手稿

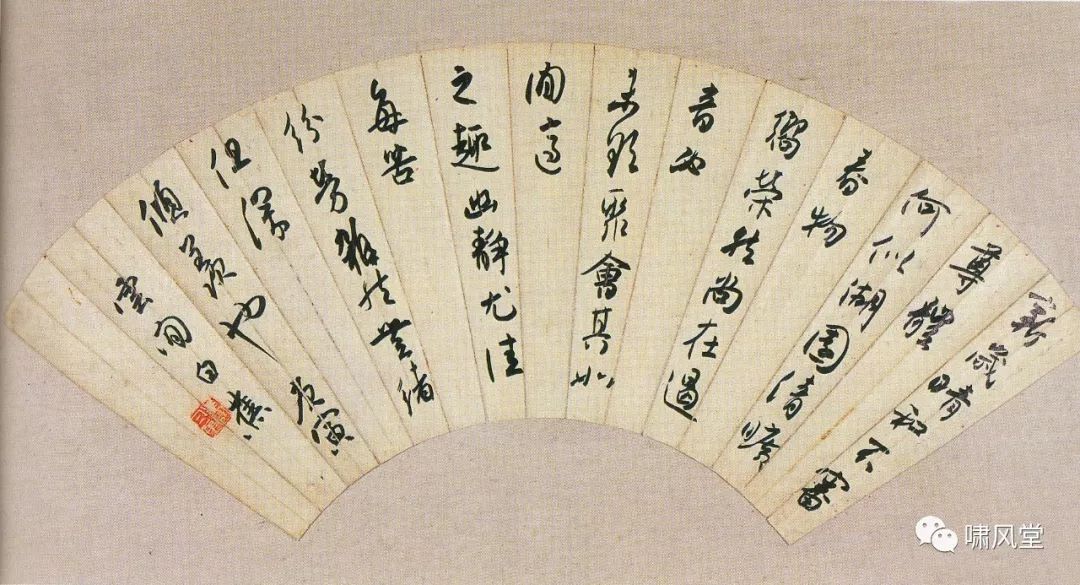

马一浮 行书扇面

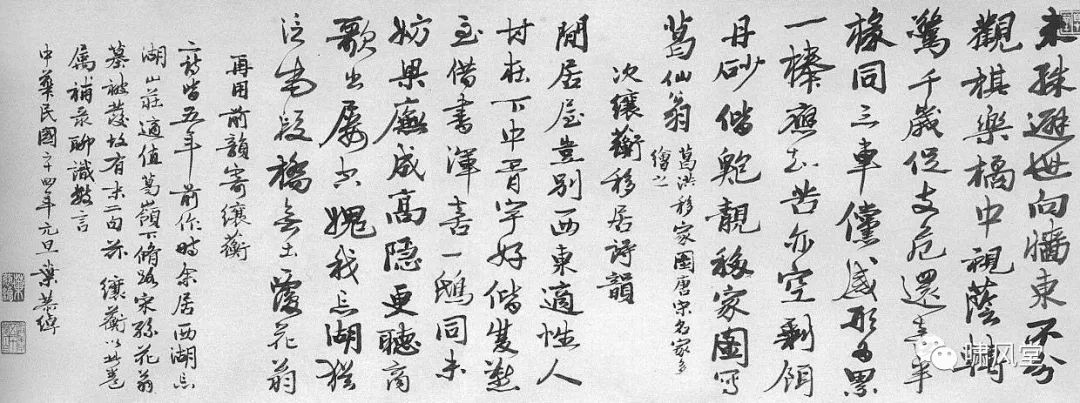

叶恭绰 自作诗卷

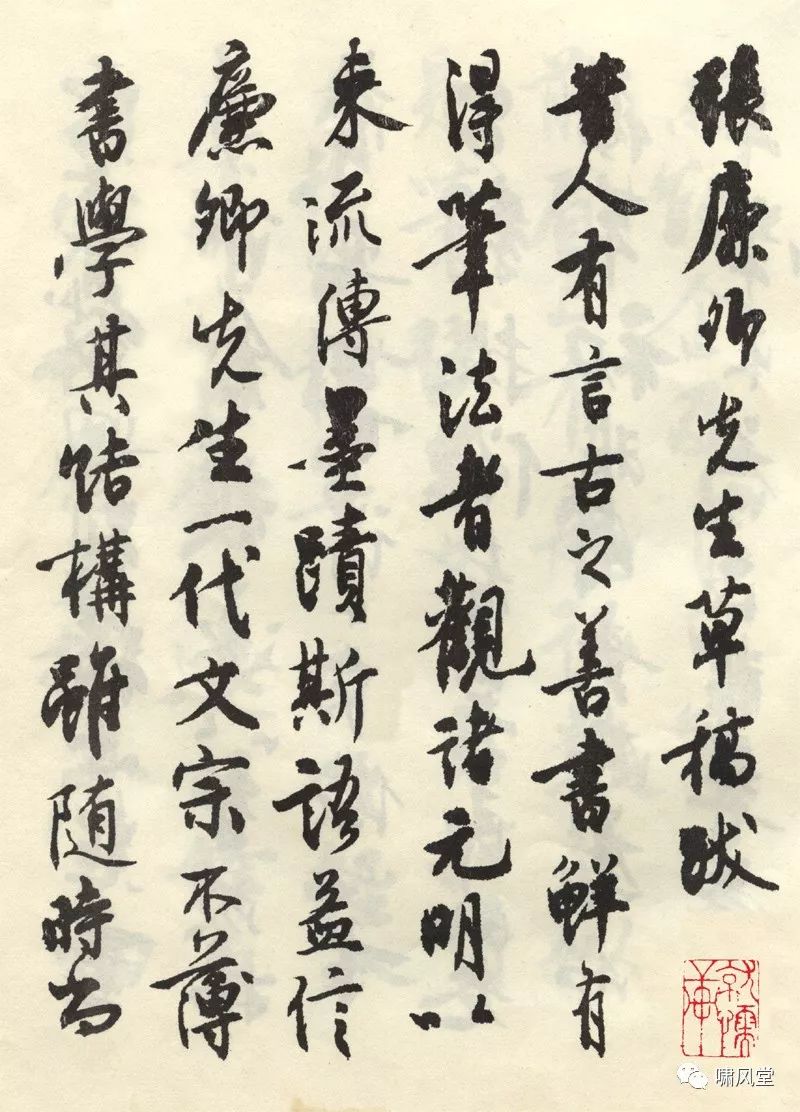

如上所述,文人学者型书家的书法不是靠死学某种碑帖而来,主要的是得之于其学识和修养,书法作品多呈现为古雅渊深的境界。这批书家的代表人物有谢无量、鲁迅、梁启超、马一浮、郭沫若、茅盾、叶恭绰、黄节(1873——1935年)、张宗祥(1882——1965年)、余绍宋(1883——1949年)、乔大壮、蔡元培(1868——1940年)、章士钊(1881——1973年)等人。他们的书法以存世的大量文稿和手札为代表,书体上以小字行书或行楷书为主。谢无量的书法不落他人窠臼,无一丝奴气和俗气;作品的行笔超逸脱俗,妙在不尊声色的融古法于字里行间,一派天真浑成气象。鲁迅先生的书法静气内敛、平和简约,结体富有意趣;行笔凝练中透着一种理性气息,与他作为文学家、思想家的深邃和严谨相一致。郭沫若的书法流宕自然,用笔节奏富于变化,整体气韵生动,与其诗人的浪漫精神相仿佛。梁启超的书法秀劲静敛,手札谨严工稳,一丝不苟。马一浮书法作品的布局空灵清疏,用笔率真细腻,气息古雅俊逸。总之,文人学者的书法都平和洒落,含蓄蕴藉,形式感不强却有一种不俗境界。和正统书家(以书为专攻)不同,他们的书法取法并非清晰可按,也不固定地师承晋唐某名家,只是信手化出,却能别有韵致。他们正是“民国书风”的主要创造者。

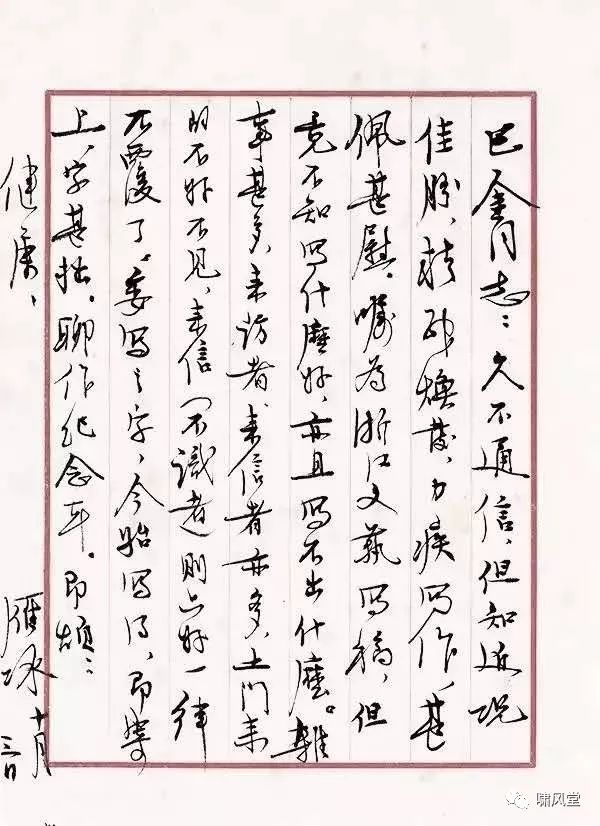

茅盾手稿

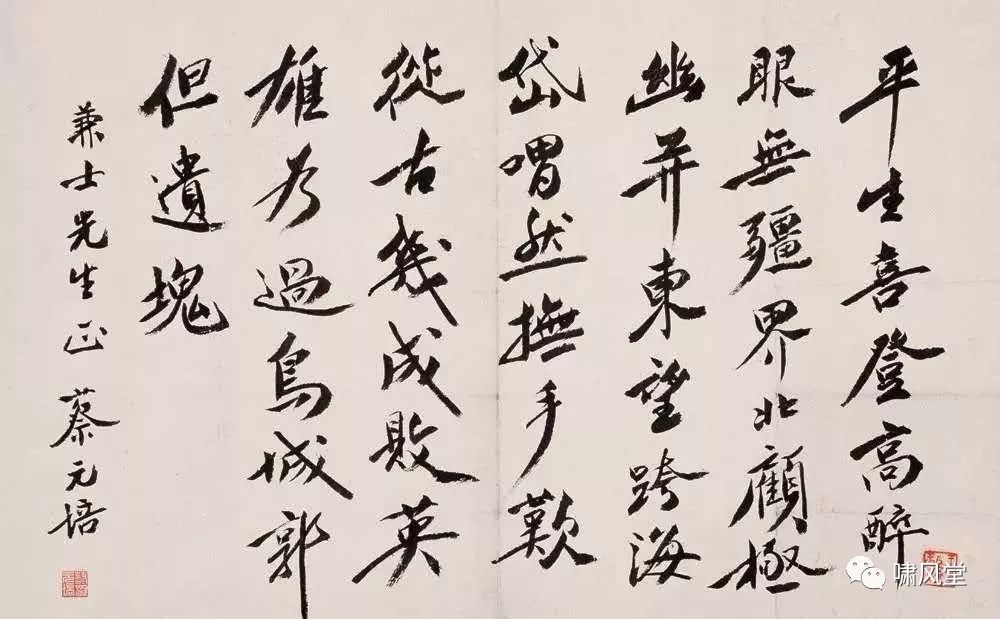

蔡元培书法

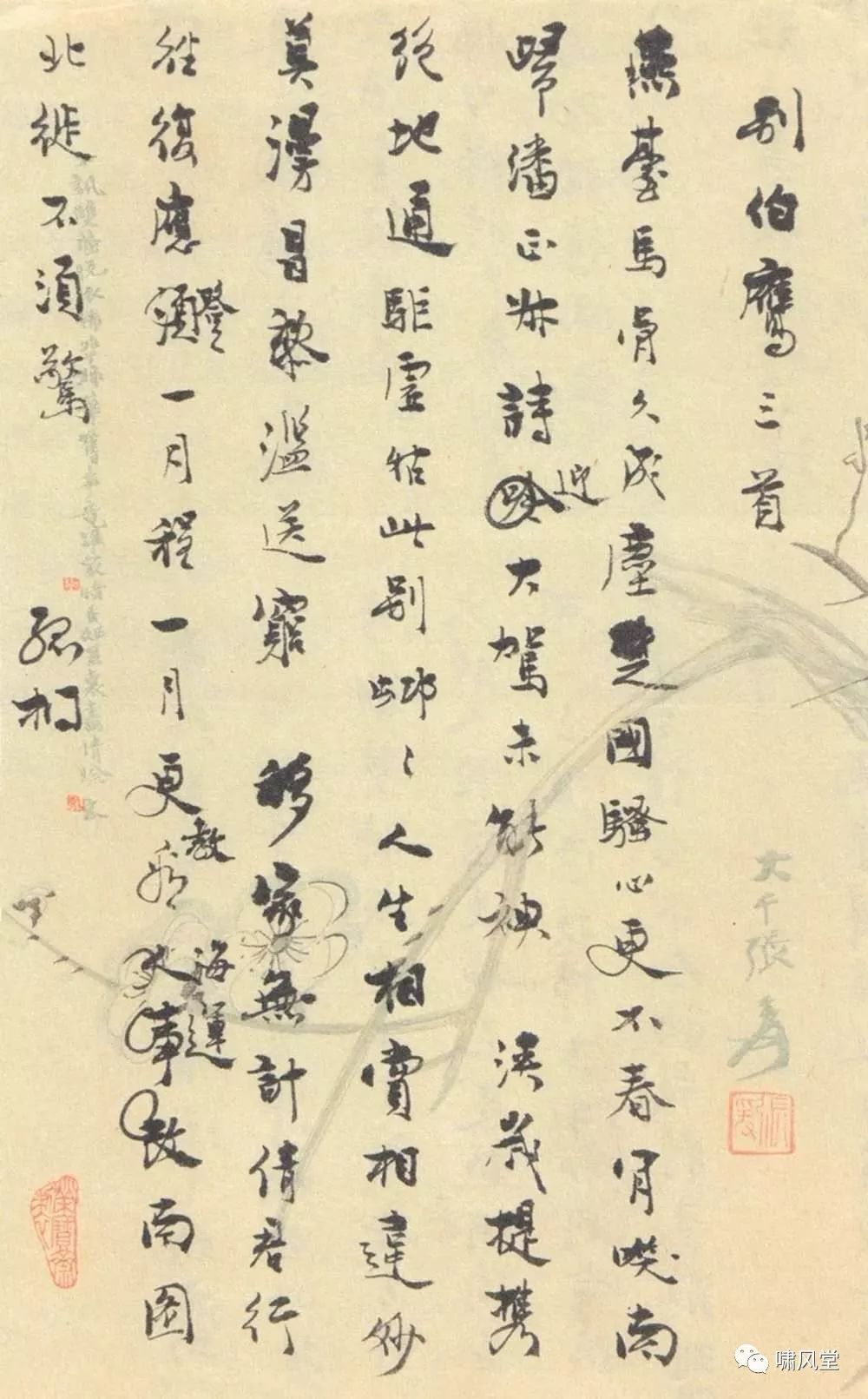

章士钊 别伯鹰三首

这一时期的画家书法也很有特色。画家们的书法风格多与其绘画风格相一致,他们的书法很重视作品的整体格调与形式感。他们在书写过程中十分注意感情的抒发与宣泄,往往以激情作书;为易于表达情感,他们的书法多在行草体势上作开拓,而很少专事篆隶书体的。

溥儒 行书扇面

张大千手稿

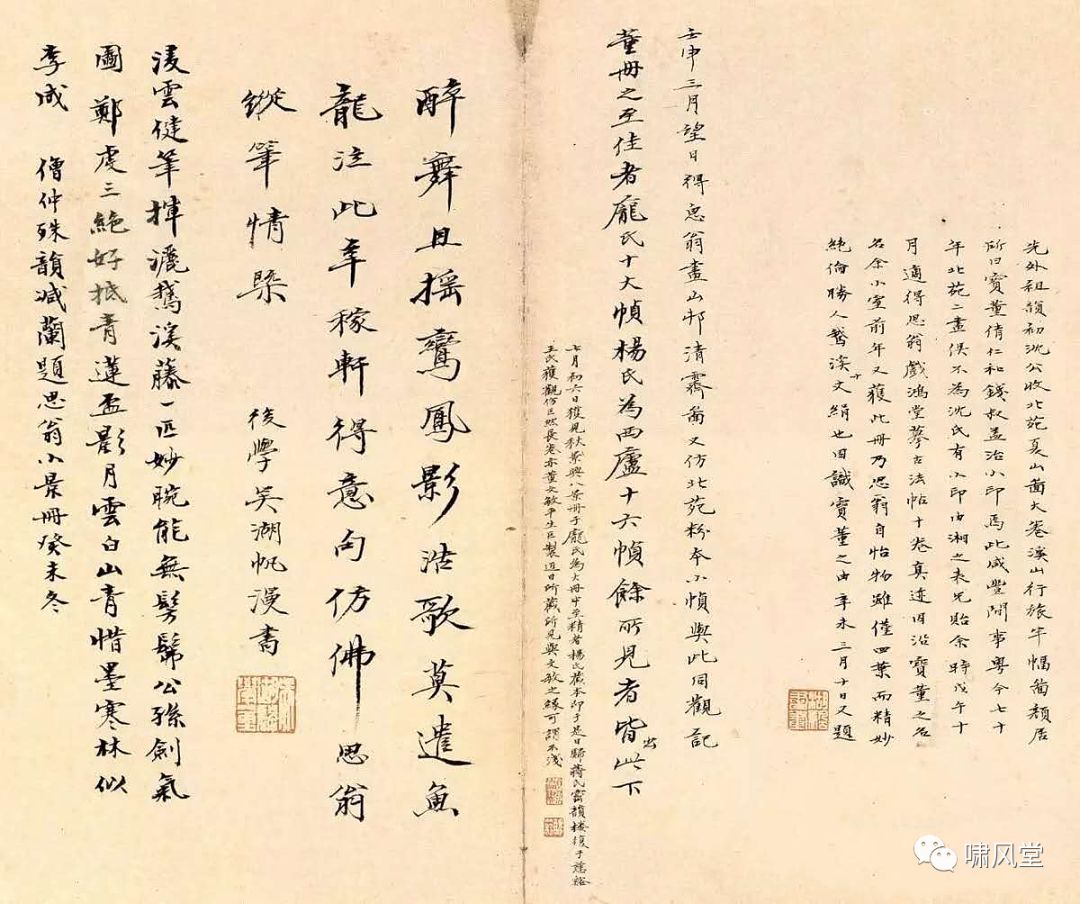

吴湖帆 董其昌画禅室小景图册跋

溥儒的一生闲散优裕,又为饱学之士,他的画款书风也飘逸婀娜,悠柔自如的自得神情溢于笔墨之间。张大千为人奇逸,画风清峻洒脱,其书法结体欹斜飘荡,逸气充盈。吴湖帆(1894——1968年)的书法线条与他的绘画线条相一致,细致精巧,清新裕如。潘天寿(1897——1971年)的画风奇崛率意,他的书法也一味霸悍,形式感很强。黄宾虹具有学者和画家的双重气质,他既在篆书上取得成绩,又在行草书上独标风范,墨法泼辣生动,饶有风骨。徐悲鸿的书法稚拙凝练、天真烂漫。刘海粟(1895——1992年)的气象厚重,李可染(1907——1989年)的墨气四溢,齐白石(1864-1957年)的恣肆随意,来楚生(1903-1975年)的醇雅婀娜,等等。总体来看,画家书法与传统书法以及民国时期的其他文人书法拉开了距离。传统书法讲究取法的来历与出处,气象以“中和”尚。民国时期的画家书法多以个性出之,用笔带有明显的“画”的性质,用墨又灵活多变,结体奇崛生动而不平板。形式上甚至夸张变形,强烈刺激,是“民国书风”的极端化表现。

潘天寿手稿

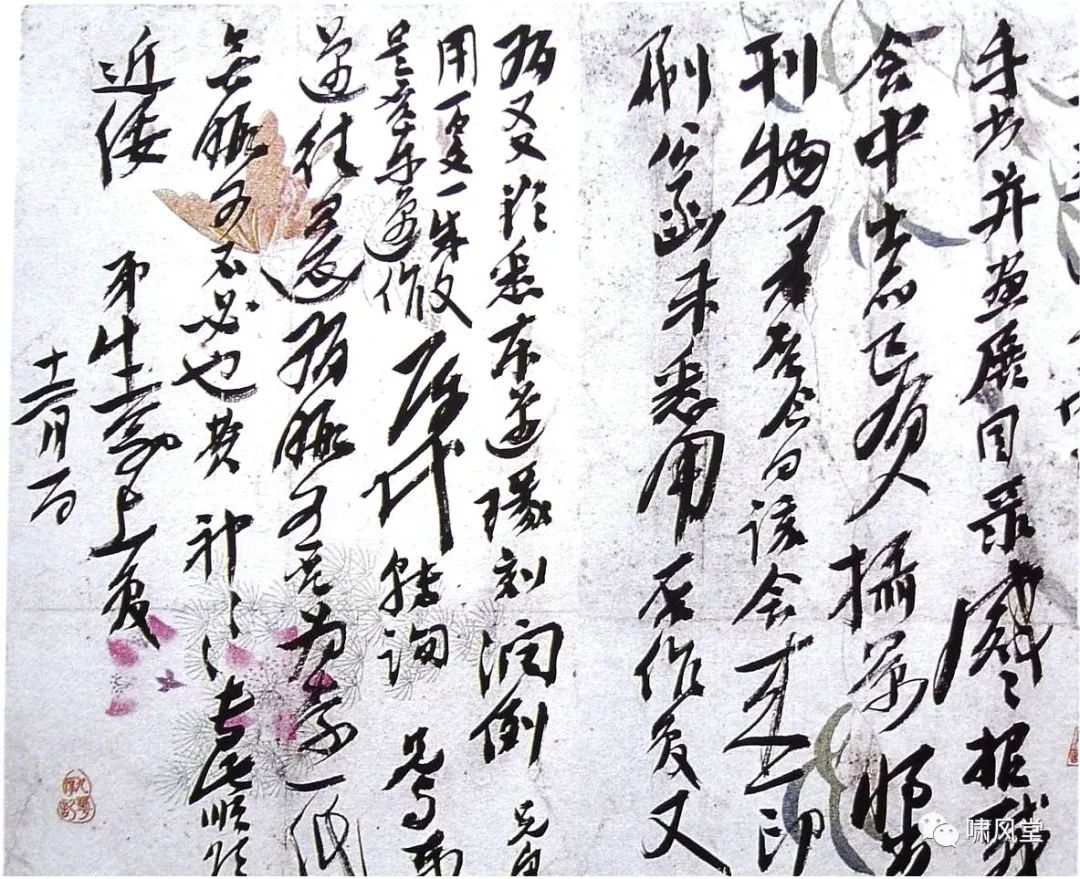

黄宾虹 印稿题跋

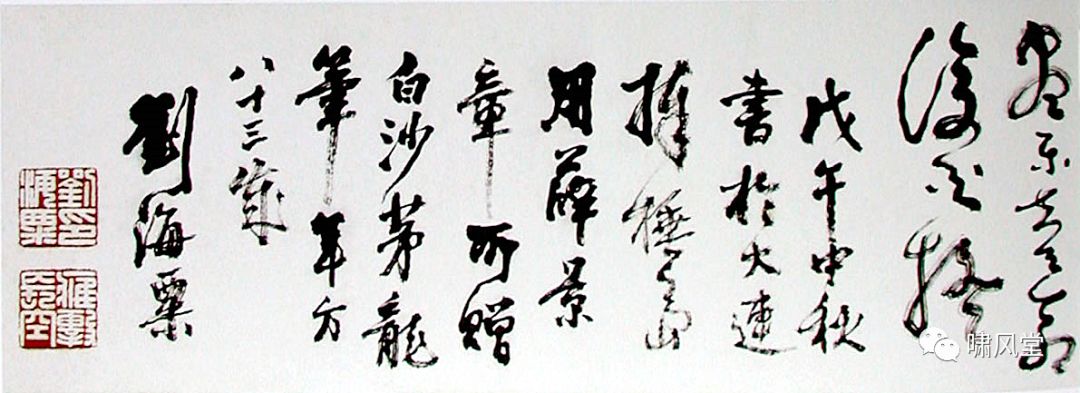

刘海粟 行草手卷

在吴昌硕去世后,他对书坛的影响因其门生故旧的承传并未受到大的冲击。王一亭(1866——1938年)、王个簃(1897——1988年),李苦禅(1899-1983年)、赵子云(1874-1955年)、诸乐三(1902——1984年)、陈师曾(1876——1923年)、赵古泥(1874-1933年)、潘天寿、沙孟海等吴门弟子,仍以“吴门书风”参与了书法创作,在民国时期俨然形成了一个别具实力的“吴门书派”。吴门弟子的创作大多酷似乃师吴昌硕,有的甚至是简单的因袭。只有潘天寿、沙孟海两人学习吴氏的精神,书法造就高出其余弟子一格。吴门弟子的书法以行草书与“草体石鼓”为代表。这两种书体创作,具有与古不同的显著个性特色:行气自然流畅,结字与笔法都是吴氏风格的,没有丝毫的做作与媚气。尤其是行笔布势带有明显的硬笔书写特点,这是其成功之处,也是其毛病所在。这种风气当是时代书写习惯使然。所以,吴门书派的创作也体现着“民国书风”。

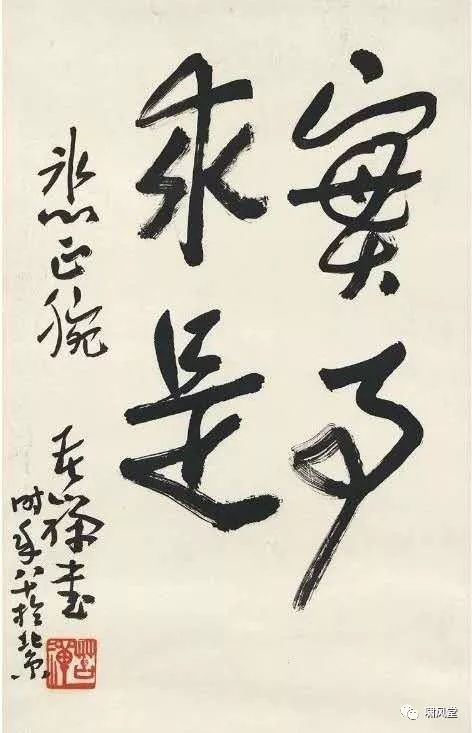

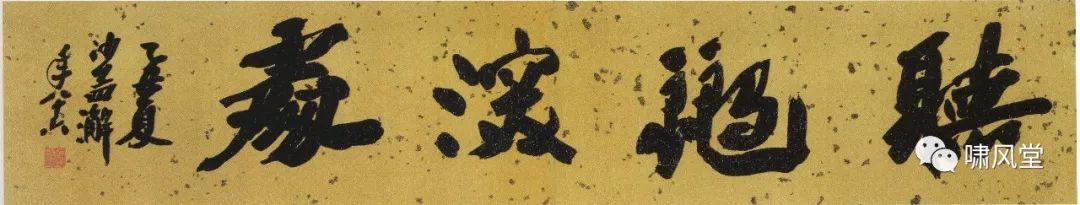

李苦禅 实事求是

沙孟海 听鹂深处

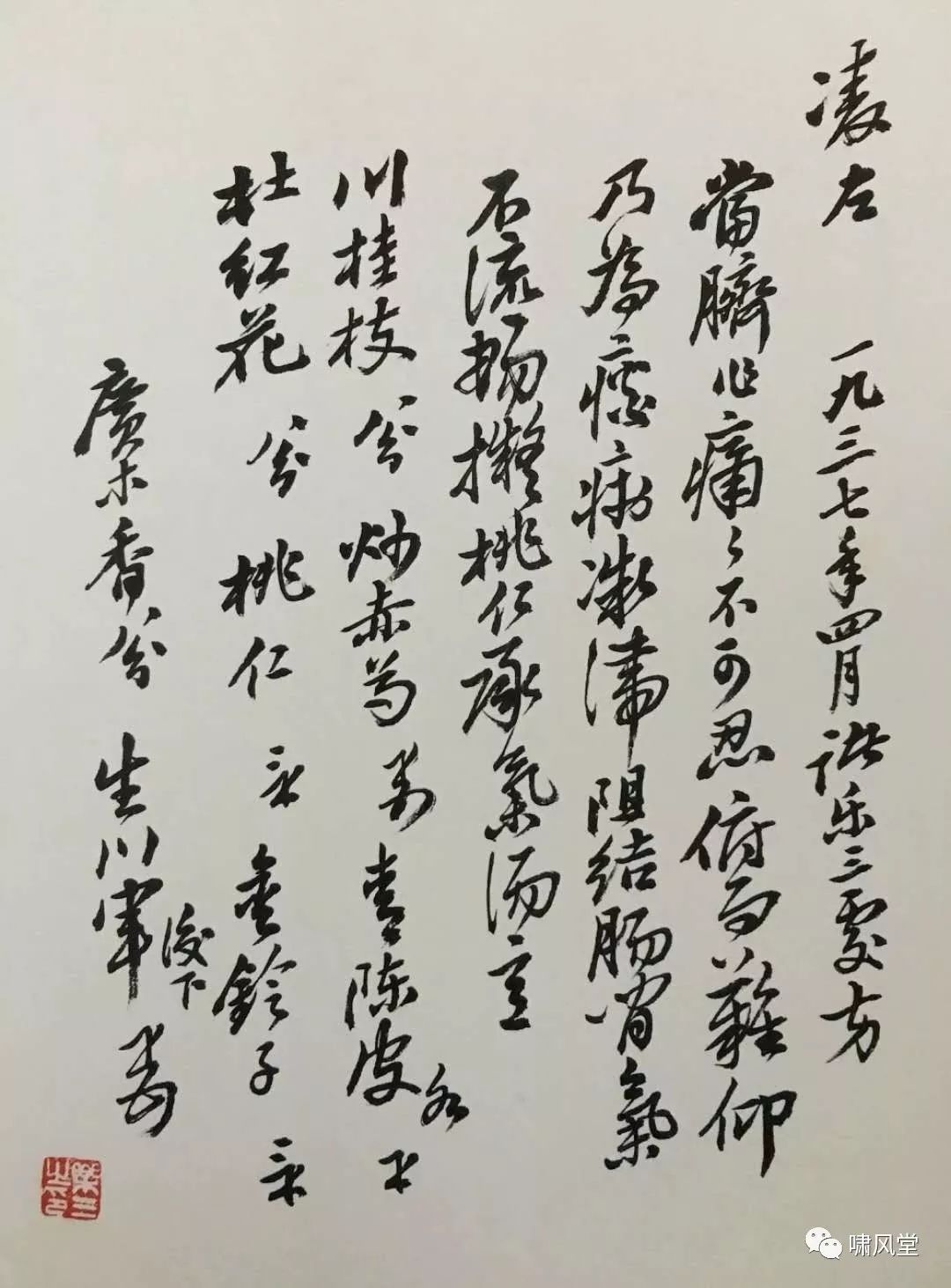

诸乐三 手书药方

于右任的书法带有明显的自我挥运特点,是以碑体写法融入“我法”之中。结体虽然时见北魏墓志书法的影子,但用笔却自出机杼,如一些勾画,率意扫出,实为个人习气。这说明他的创作也带有很大的随意性。他的“标准草书社”同道的书风和他一致,也带有“民国书风”的特点,只是由于他们对古典法帖的取法使得这个特点不太明显罢了。

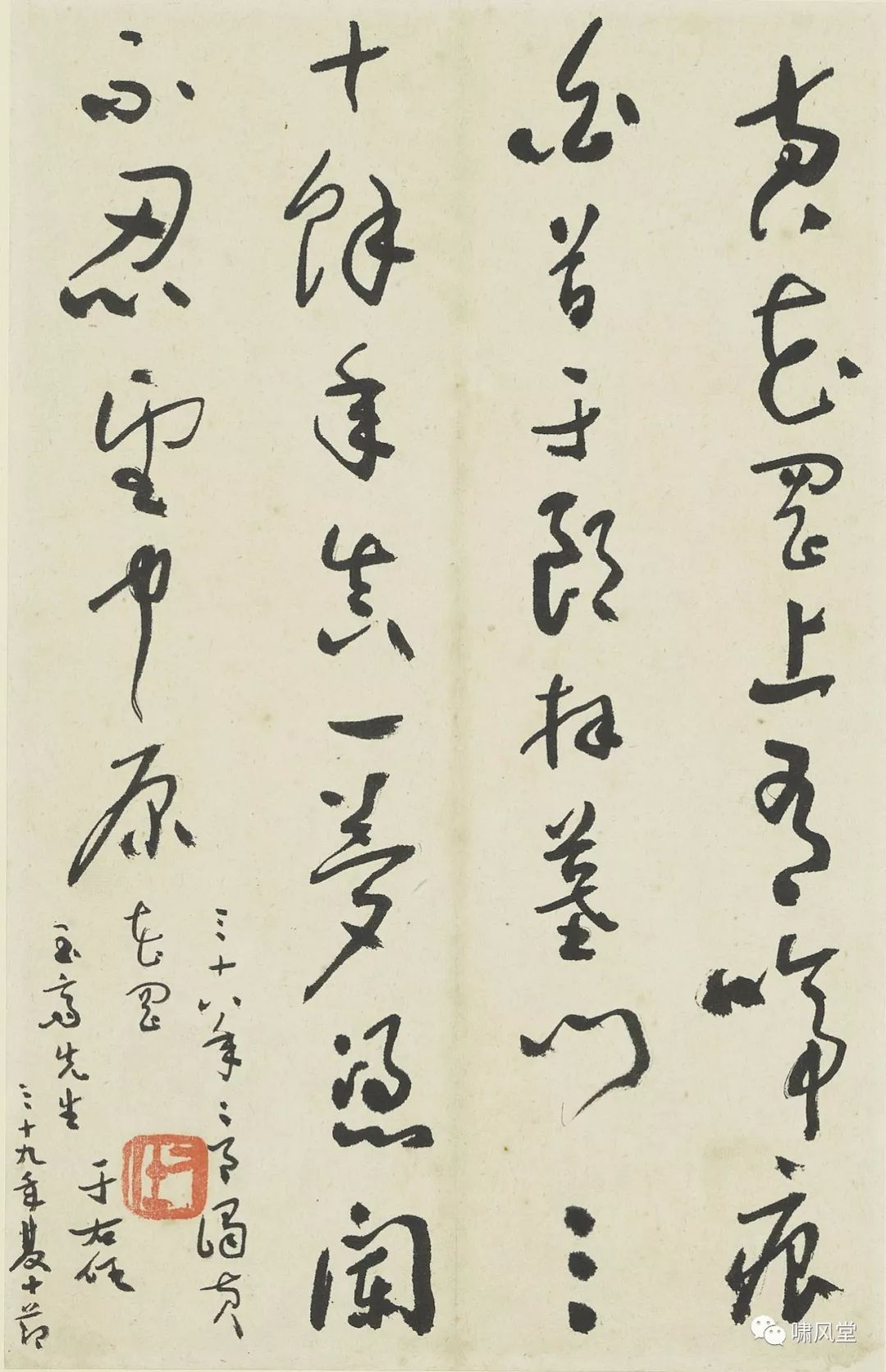

于右任 草书黄花岗诗

于右任对帖学的取法是立足于碑学立场,而沈尹默则是对帖学的全部回归。近百年书法取法上的自律是从碑到帖,因此,沈尹默的出现正符合了书法发展的规律。于右任的碑帖结合,仍可看作碑学运动的转化与过渡形态。而沈尹默的力追二王,则是与于右任截然不同的方向。在沈氏周围聚集了一批心仪帖学的人物,如乔大壮、汪东、章士钊、马公愚(1890——1969年)、潘伯鹰(1898——1966年)、邓散木(1896——1963年)、白蕉(1907——1969年)、曾履川等人,他们自觉或不自觉地走到他的旗下,初步形成了“沈尹默帖学集团”的雏形。这批书家文化素养颇高,文雅与闲适心态,使他们的书法创作选择了自如的行草体势,其书作具有文人的风流倜傥,气息清新,与“民国书风”气息相通。

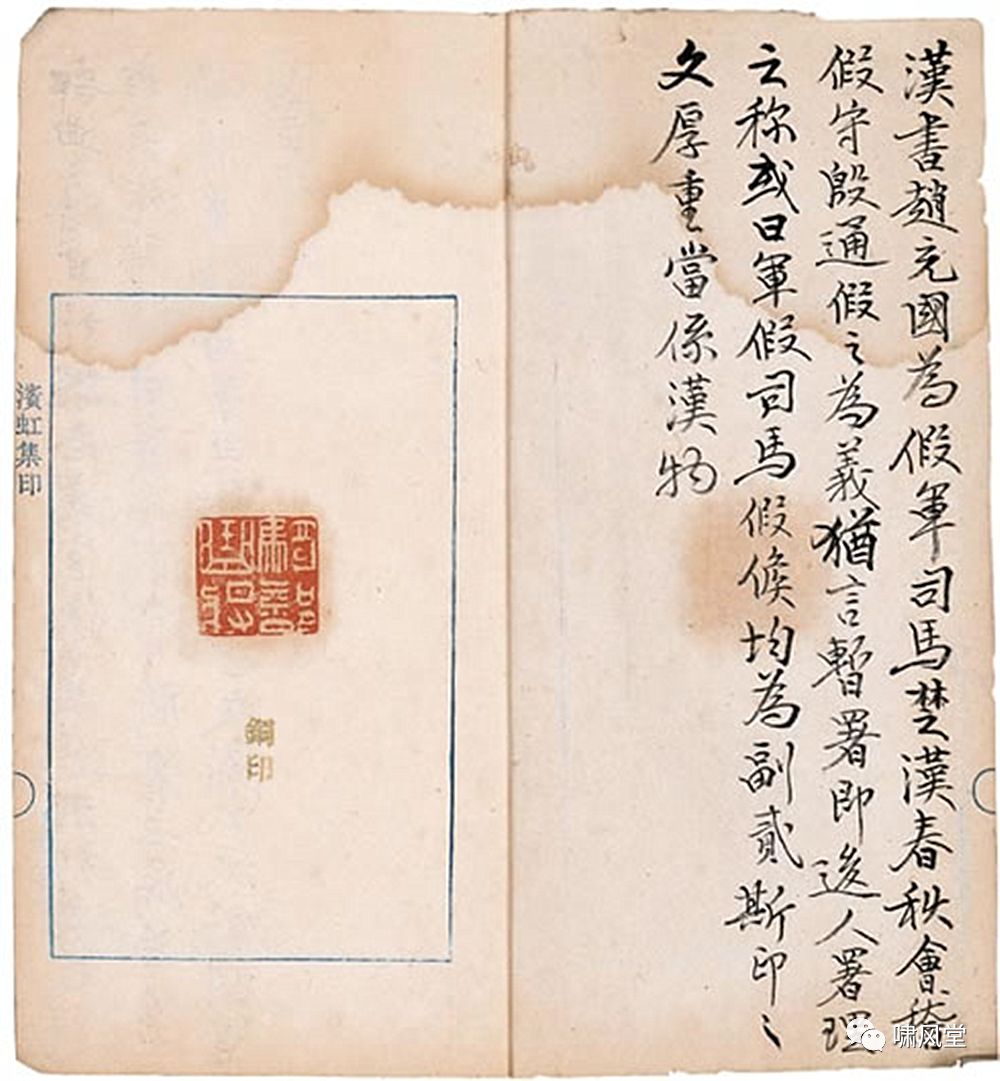

沈尹默 张廉卿先生草稿跋

潘伯鹰 行书诗词笺

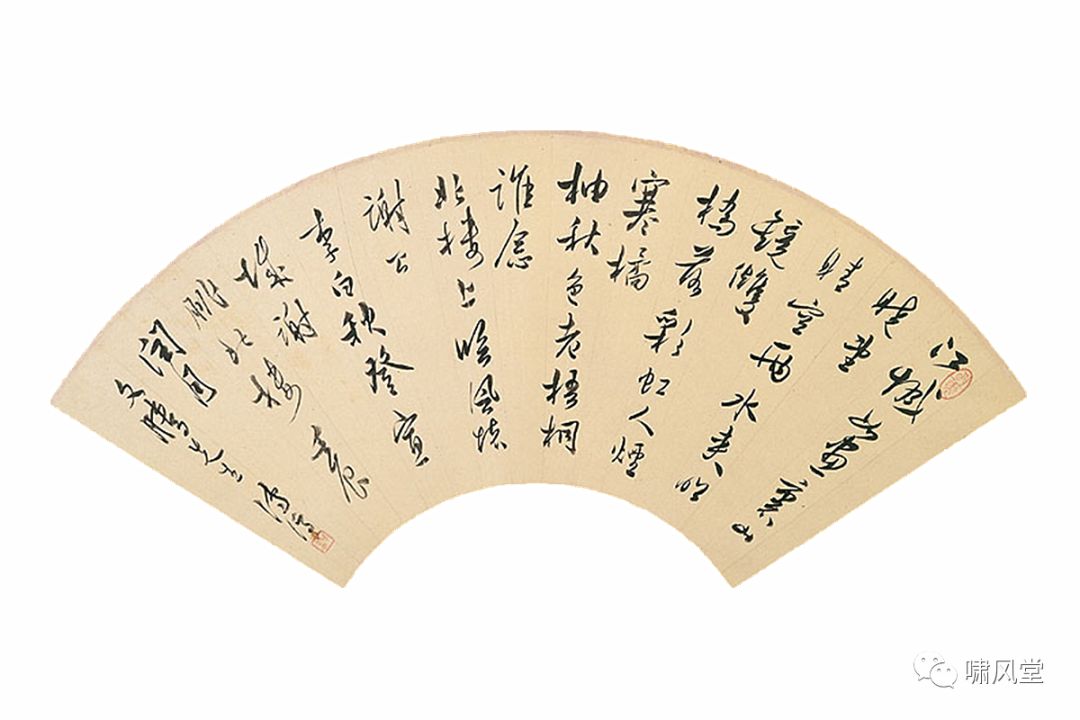

白蕉 “新岁晴和”行书成扇

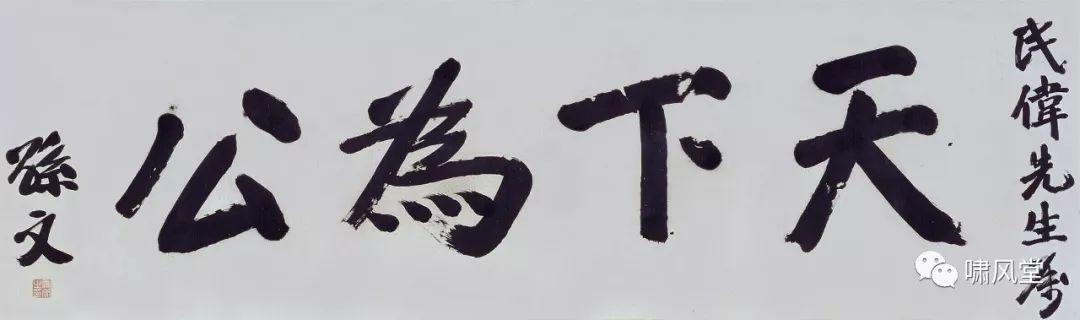

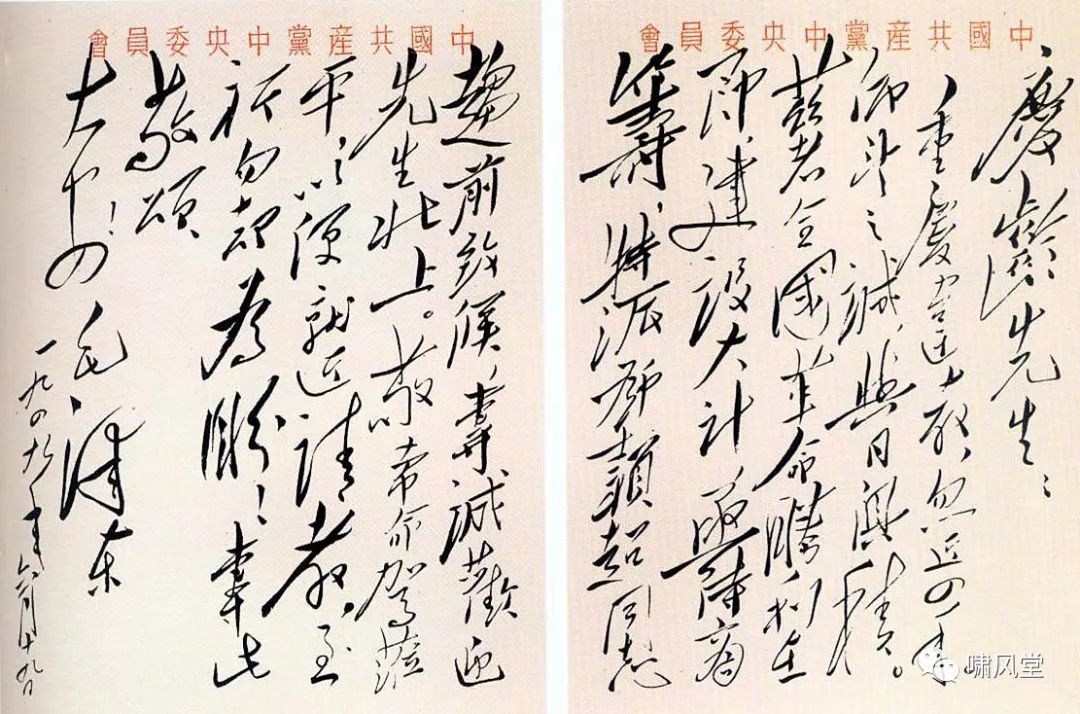

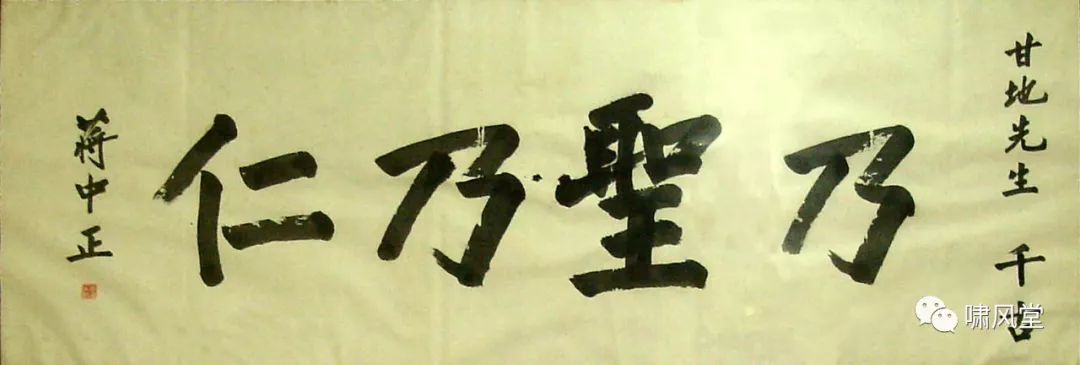

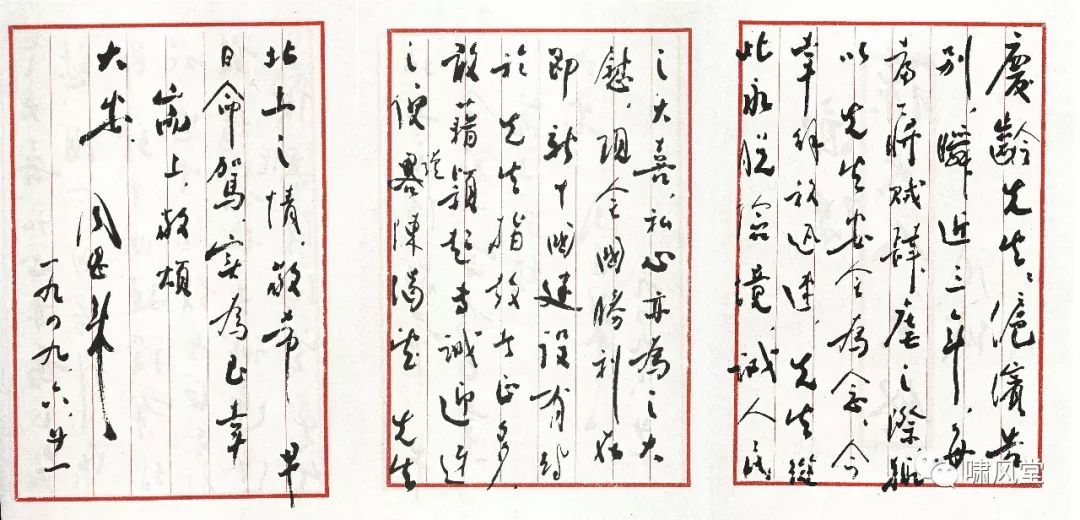

民国时期,一些政治家具有扎实的传统文化修养,而又有独特的个性气质,政事之余发而为书,颇多可观之处,他们的书法在不经意中也体现着“民国书风”。如,孙中山的书法文雅道丽,自如随意。毛泽东在民国时期的书法以手札书为代表,奔放洒脱,个人气息浓厚。蒋介石的书法干练精劲,周恩来的书法果断厚重。作品都具有时代气息。

孙中山 “天下为公”卷

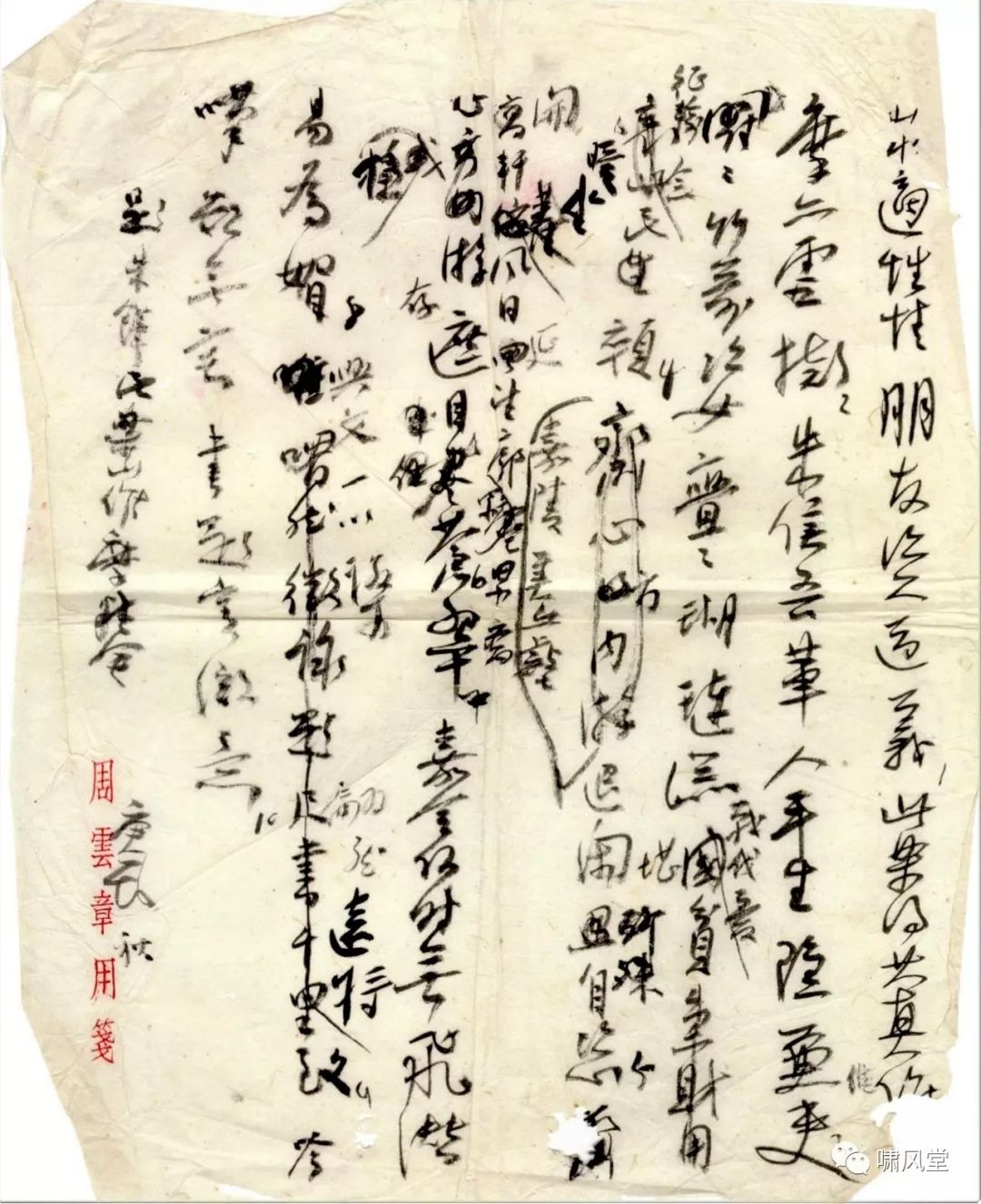

毛泽东 致宋庆龄札

蒋介石题词

周恩来 致宋庆龄札

总体来看,民国时期的书法创作格局仍是多元而富有生机的,但是,它们又共同体现着“民国书风”。民国书风”是真正代表民国时期书法水平的一代新风,它因为给书法风格史提供了独特类型而具有深远意义。

※ 原文载于《中国书画》2003年12期