晚唐五代书风的延续

宋太祖赵匡胤(927-976)不愧是一代雄主,我们今天尚能在故宫所藏历代帝王像中看到他的尊容。觉得他既神情坚毅、威风凛凛,又目露杀气,使人慑于正视。这个出身于武将之家的天子,一生看惯刀光剑影,养成了凶悍的性格。因此,一旦垂拱天下,毕竟难掩其对文化的漠视和对文人的轻蔑。文莹《湘山野录》卷中:

太祖皇帝将展(汴京)外城,幸朱雀门,亲自规画,独赵韩王普时从

幸。上指门额问普曰:“何不只书‘朱雀门’,须着‘之’字安用?”普对

曰:“语助。”太祖大笑曰:“之乎者也,助得甚事!”

赵普是宋朝开国元勋,时人称“赵学究”,应该算是有些文化。虽文化程度不高,但古来匾额凑满四字的传统格式他还是明白的。如果说上面一则记载中太祖还带有玩笑性质,那么下则便是人格污辱了。叶梦得《石林燕语》卷七:

卢相多逊,素与赵韩王不协。韩王为枢密使,卢为翰林学士。一日偶同奏事,

上初改元乾德,因言此号从古未有,韩王从旁称赞。卢曰:“此伪

蜀时号也。”帝大惊,遂命检史,视之果然。遂怒以笔抹韩王面,言曰:“汝

争得如他多识!”韩王经宿不敢洗面。翌日奏对,帝方命洗去。

如此一个视文儒如刍狗的君主,他对文化重建的兴趣是可以想见的。他宁肯倚重那班虽被杯酒释兵权,但享尽荣华的目不识丁的武夫。如昝居润,本传说他“善书计”,那么其所“书”究竟如何?文莹《玉壶清话》卷六:昝太尉居润,博州人。不识字。每按牍,以左手捉巨笔一画,长尽寸馀。虽狡吏善诈也摹之则败。

然而赵匡胤本人不是文盲,他不仅有诗而且能书。他的《日诗》作于微时:“欲出未出光辣达,千山万山如火发。须臾走向天上来,赶却流星赶却月。”比黄巢《菊花诗》更觉粗豪。他也写字,据称也在微时。蔡絛《铁围山丛谈》卷一:

太祖书札有类颜字,多带晚唐气味。时时作数行经子语,又间有小

诗三四章,皆雄伟豪杰,动人耳目,宛见万乘气度。往往跋云“铁衣士

书”,似仄微时游戏翰墨也。

完全可以认为,赵匡胤在五代时作颜体是受到时代潮流的裹挟,甚至直接来自杨凝式的影响。颜真卿对宋代书法的影响极大,其原因有大部分是杨凝式为中介所造成的,这当中与赵匡胤没有丝毫的联系。这情况便与唐代大不相同。唐代尊崇王羲之,是在唐太宗贬抑王献之的背景下展开的,也是在唐太宗身体力行的基础上形成的。宋太祖无论在哪一方面都不能与唐太宗同日而语。当然,赵匡胤本身的文化修养和当时的社会条件都是造成这种差距的原因。

宋太宗赵匡义(939-997)代兄而立,情况就有些改变。他不仅武功不逊一国家的统一大业在他手上得以完成,而且也注重文化复兴一-《太平御览》和《文苑英华》两部总集在他授意下编竣。尽管四海混一以后偃武修文是必然之事,然而若无皇帝本人自身的儒雅素质,文化的蒙昧期恐怕还不会如此迅速地结束。翰林院的匾额“玉堂之署”,是太宗在淳化二年(991)在红罗上作飞白书赐予翰林学士承旨苏易简的⑤,说明他比其兄明了“语助”作用之必不可少。太宗在登基前即留意于翰墨,而且各体皆能。朱长文《墨池编》卷九《宸翰述》:

太宗方在跃渊,留神墨妙。断行片简,已为时人所宝。及既即位,区

内砥平,朝廷燕宁,万机之暇,手不释卷,学书至于夜分而夙兴如常。以

生知之敏识,而继博学之不倦,巧倍前古,体兼数妙,英气奇采,飞动超

举,圣神绝艺,无得而名焉。帝善篆、隶、草、行、飞白、八分,而草书冠

绝。尝草书《千文》勒石于秘阁。又八分《千文》及大飞白数尺以颁辅弼,

当世工书者莫不叹服。上尝语近臣曰:“朕君临天下,亦有何事?于笔

砚特中心好耳。江东人能小草,累召诘之,殊不知向背也。小草字学难

究,飞白笔势罕工,吾亦恐自此废绝矣。”

太宗的书法今日早已失传,不管其水平究竟如何,但从或许已大打了折扣的米芾的评论中,尚能看出他对各种书体的涉猎之广确非虚传:“本朝太宗挺生五代文物已尽之间,天纵好古之性,真造八法,草入三昧,行书无对,飞白入神,一时公卿以上之所好,遂悉学锺、王。”不过,作为一国之君,其书法是否天下无匹这点似乎并不重要,有时过分沉迷像徽宗那样荒于理政,反而非国家之福。可贵的是,太宗能够充分发挥并利用降臣的书法特长,不仅虚心向他们学习,而且共同创造了宋初书法的一段辉煌,这就是人主的高明之处了。下面这段记载,君臣之间看成是鱼水关系应并不过分:

初,太宗临书,尝有宸翰,遣中使示(王)著,著曰:“未尽善也。”上

益勉于临学。他日又示著,著如前对,中使责之,著曰:“天子初锐精毫

墨,遽尔称能,则不复进矣。”久之,复示著,曰:“功已著矣,非臣所

及也!”

以上只不过是自身修养方面,而利用降臣从事一些书法工作,则是造福于社会了。除王著主事的《淳化阁帖》(后面将专门论述)之外,还有《说文解字》的整理和修订,参与者是南唐降臣徐铉和蜀国降臣句中正(929-1002)。《续资治通鉴长编·太宗雍熙三年(986)》:“上留意字学,以许慎《说文》差谬,学者无所依据,乃诏右散骑常侍徐铉,著作郎、直史馆句中正等精加雠校。十一月乙丑朔,铉等上新定《说文》三十卷。凡经典相承传写及时俗要用而《说文》不载者,承诏皆附益之。上称善,遂令模印颁行。”这就是今日通行的“大徐本”《说文解字》的来历。徐铉(917一992),字鼎臣,广陵(今江苏扬州)人。他在南唐官至吏部尚书。后随后主李煜降宋。历给事中、散骑常侍。有《骑省集》。徐氏的主要成就是在文字学上,他的书法创作也偏重于小篆。小篆自李斯而下写的人不多,唐代出了个李阳冰,遂能“冰斯”并称。其后又沉寂了几百年。徐铉被认为是足以继承这二家的高手。朱长文《续书断·妙品>云:

尤善篆、八分,精于字学。盖自阳冰之后,篆法中绝,而骑省于危乱

之间,能存其法。归遇真主,字学复兴,其为功岂浅哉!初虽患骨力歉阳

冰,然其精熟奇绝,点画皆有法。及入朝,见《峄山》摹本,自谓得师于天

人之际,搜求旧迹,焚掷略尽,较其所得,可以及妙。

识者谓自阳冰之后,续篆法者惟铉而已。在江左日,书犹未工,及归于我朝,见李斯《峄山》字摹本,自谓冥契,乃搜求旧字,焚掷略尽,悟昨非而今是耳。后人跋其书者以谓:“笔实而字画劲,亦似其文章。至于篆籀,气质高古,几与阳冰并驱争先。”此非私言,天下之言也。尝奉诏校定许慎《说文》三十卷行于世。又谓自暮年方得蜗匾法,识者然之。

“埚匾”又作“蛹匾”“螺匾”。元代刘有定注郑杓《衍极》有这样的解释:

昔有善小篆者,映日视之,有一缕浓墨正当其中心,虽屈折处,亦

无有偏侧者,盖用笔直下,则锋尝在画中,故其势瘦而长。此徐铉所谓

“蜗匾法”也。

那么这似乎只是一种笔法。其实,写小篆中锋用笔而取得线条如玉箸般的圆浑,并不是难事,如徐氏之才,想不至于“暮年方得”。关于“蛹匾”,古今议论纷纭,莫衷一是,不必在此深究。

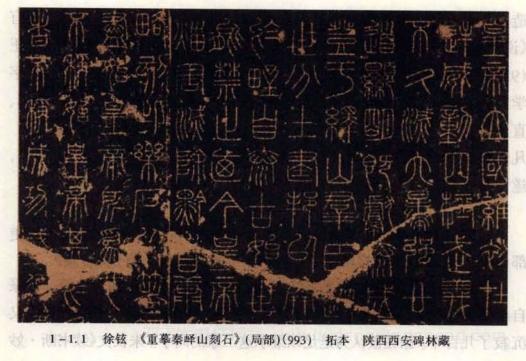

徐铉的篆书留存至今靠得住的一件,是淳化四年(993)其弟子郑文宝据师摹秦代李斯《峄山刻石》之本刻于长安者(图1-1.1),今存西安碑林。还有一件今存于故宫博物院的《千字文》墨迹,写的是“古文”,结构奇诡,线条也较纤弱。此本可能是《宣和书谱》著录的内府所藏徐铉两件《千文》之一。但如果是真迹,则无疑是早期的作品。

自篆书退出实用领域之后,写篆书的人确实寥若晨星。从李斯降至李阳冰的近千年间,几成绝响,因此李阳冰大言“斯翁之后,直至小生”,从某种意义上来说是并不过分的。当然,今人因为处于篆书复兴的清代以后,已经受到清贤的熏陶,所以用较高的眼界来审视李阳冰的传世名作,就觉得有些名不副实。徐铉的小篆也是如此。不过从特定的历史范畴来看,李、徐二人在传承秦法上仍有一定的功绩,尽管他们因时代所限不可能重现昔日的“高古”。

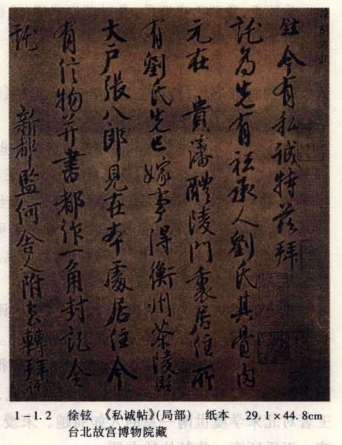

徐氏的行书,今惟《私诚帖》(图1-1.2)存世。此件作品当然还谈不上高超,它所反映的基本是晚唐以来趋于肥厚的时代风貌。在降臣中,最为太宗器重的,当数王著。

王著,字知微。初仕于蜀,蜀亡归宋。迁卫尉寺丞、太守,官至翰林侍书。

他自称是王羲之后人。有这样显赫的祖先,他当然不会自甘寂寞。幸而太宗喜爱书法,王著便获得了毛遂自荐的良机:

(太宗)始即位之后,募求善书者,许自言于公车,置御书院。首得蜀人王著,以为翰林侍书。时吕文仲为翰林侍读,与著更宿禁中。每岁九月后,夜召侍书、侍读及待诏书艺于小殿,张烛令对御书字,亦以询采外事,常至乙夜而罢。是时禁庭书诏,笔迹丕变,刬五代之芜,而追盛唐之旧法,粲然可观矣。

太宗时的官方书体,皆以王著为准则。陈槱《负喧野录》云:

世称“小王书”,盖称太宗皇帝时王著也。本学虞永兴(世南)书,其

波磔加长,体尚妩媚,然全无骨力……黄长睿(伯思)《志》及《书苑》云:

“僧怀仁集右军书唐文皇制《圣教序》,近世翰林侍书辈学此,目曰‘院

体',自唐世吴通微兄弟已有斯目。今中都司书诰敕者,悉规仿著字,谓

之‘小王书’,亦曰‘院体’,言翰林院所尚也。”

王著的书法在伪满时失传。《宋史》本传评他“善攻书,笔迹甚媚,颇有家法”。所谓“家法”,也就是能守王羲之体。但是王著之学王,应是从虞世南取法,因此他对于虞的老师智永是颇得心解的:“永禅师《真草千文》残缺,著补字数百,一刻石,颇得其形范,世宝重之。”哪可以断言,王著对北宋学虞世南一系的人如周越、宋绶、蔡襄等,有着较大的影响。王氏还有一些其他的本领:

著善大书,全用劲毫。为笔甚大,号“散笔”,市中鬻者管百钱。上尝

以纸一番(张)令书六字,次一番四字,一番两字,一番一字,皆极道

劲。上称善,厚赐之。

王著的书法在当时人中的口碑不算很好,《宣和书谱》将他排除在外,也可见他在官方所修的总结性的书法谱系中是没有地位的。他主持的《阁帖》工程出了很多错误,似乎是连累他名声的主要原因。至于其书法到底是如朱长文所评的“皆极遒劲”,还是陈槱所讥的“全无骨力”,那只是见仁见智的不同看法。黄庭坚不在此处着眼,他的观点应比较公允:

王著临《兰亭序》《乐毅论》,补永禅师(智永)、周散骑《千文》皆妙

绝同时,极善用笔,若使胸中有书数千卷,不随世碌碌,则书不病韵,自

胜李西台、林和靖矣。盖美而病韵者王著,劲而病韵者周越,皆渠侬胸

次之罪,非学者不尽功也。

在“尚意”书风已经形成后的高标准的审美观照之中,王著的弊病主要在于缺乏学养而导致的俗。虽然黄庭坚并未拈出“俗”字,但“病韵”其实便是一个比较客气的代名词。王著所少的只是见识,纵使学王羲之和智永的水平轶出时流,终究“仅得其中”,与所学者相比还差得很远。这个意思,黄氏在另一处就用“小僧缚律”来比喻。“小僧”是指初级的僧侣,当然还谈不上高深的学问,他们日诵内典,几于有口无心,尽管倒背如流,但是脱离经典就不能自由发挥,更谈不上“见性成佛”了。王著的局限就在这里。

宋初书坛最值得称道的人物是李建中。

李建中(945一1013),字得中,号岩夫民伯。洛阳(今属河南)人,祖籍京兆(今陕西西安)。祖父为前蜀功臣。蜀灭,建中侍母居洛阳。太平兴国八年(983)及进士第,历官著作佐郎、殿中丞、太常博士、金部员外郎等。淡于荣利,尝前后三求掌西京御史台,人称“李西台”。善修养之术,曾参与校定《道藏》。

李氏三求洛阳,想来有几方面的原因,一则那儿是其寄籍所在,人亲地熟;二则洛阳为陪都,事简务闲。但我认为最使他系念的,或许是洛阳寺院特多杨凝式题壁的缘故。他的一首《题洛阳华严院杨少师书壁后》诗云:“杉松倒涧雪霜干,屋壁麝煤风雨寒。我亦平生有书癖,一回入寺一回看。”这真是一种依依不舍、刻骨铭心的恋情了。文莹说:

李集贤建中,冲退喜道,处搢绅有逍遥之风。善翰札,行笔尤工,至

于草、隶、分、篆,俱绝其妙,人得之则宝焉。为诗清淡闲暇,如其人也。

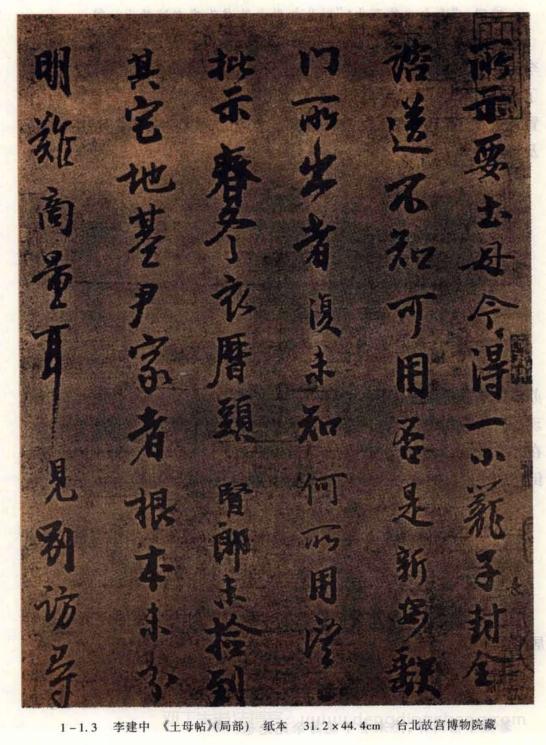

相传李建中曾手写郭忠恕《汗简》上进,得到太宗的褒奖,可见他的善篆名不虚得。然而今天我们所能见到的李氏手迹只是三通行书尺牍。据我考证,这三帖作于他六十三岁之后,已是晚年作品。其中最迟的一件《土母帖》(图1-1.3),被公认为他的代表作。如果说其诗清淡闲暇能如其人的话,那么我们认为他的书法更能反映出其恬淡枯寂的心境。李建中的线条,较少提按,而中锋的用笔使之带有浑朴的意味。这固然得力于篆书的训练,但是如从审美情趣上分析,则他似乎更受益于《道藏》的熏陶。赵构批评说:“当时以李建中字形瘦健,姑得时誉,犹恨绝无秀异。”《宣和书谱》诠释苏轼评论之意云:“论书者以为尚有五代衰陋之气,盖以其作字淳厚不飘逸致然。”“秀异”和“飘逸”只属同一种审美范畴,它的代表即是王羲之。自从唐太宗独尊大王,王氏风格也就成为“尽善尽美”的极则。这一遗风也影响到宋代皇室的口味。李建中作为一个淡于荣利、只想远离市朝纷争喧嚣的人,他笔下的平淡和虚静,才是他内心的自然流露,也是他人格的真实写照。“秀异”和“飘逸”是与他的审美理想格格不入的,怎么能用符合自己要求的标准去责备一个存心舍弃这一标准的书家呢?

北宋最先在人品上肯定李建中的是欧阳修:

李建中清慎温雅,爱其书者兼取其为人也。岂有其实然后存之久

耶?非自古贤哲必能书也,惟贤者能存尔。

其实,单就书法而言,欧阳修对李建中还是有些微词的,这就是李氏书学渊源的浅近:

右王师乾神道碑,张从申书。余初不甚以为佳,但怪唐人多称之,

第录此碑以俟识者。前岁在亳社,因与秦玠郎中论书,玠学书于李西台

建中,而西台之名重于当世。余因问玠:“西台学何人书?”云:“学张从

申也。”问玠:“识从申书否?”云:“未尝见也。”因以此碑示之。玠大

惊曰:“西台未能至也!”以此知世之鉴书为难者诚然也。

李建中取法狭隘所导致的格调问题,逐渐成为后人非议的口实。尤其到了两代人以后,人品道德的非艺术因素照例已经退居到不很重要的位置上去了。苏轼对李氏的批评态度最为严厉,或许“终不可弃”还稍稍顾及道德方面:

国初李建中号为能书,然格韵卑浊,犹有唐末以来衰陋之气。

今世多称李建中、宋宣献(绶),此二人书,仆所不晓,宋寒而李俗,

殆是浪得名。

李建中书,虽可爱,终可鄙;虽可鄙,终不可弃。李,国士,本无所

得,舍险瘦,一字不成。宋宣献书,清而复寒,正类李留台重而复寒,俱

不能济所不足。

苏轼评书总喜与所处朝代的兴衰联系起来,这样他便难免对五代何以出现杨凝式感到大惑不解。李建中十六岁时宋朝立国,应该说他生平主要在北宋度过,因此评他“犹有唐末以来衰陋之气”在理论上似不能成立。倒不如章惇(1035一1105)从师承着眼,把问题看得真切一些:

李建中学书宗王法,亦非不精熟,然其俗气特甚,盖其初出于学张

从申而已!

黄庭坚论书多爱用禅语作比喻。他对李建中书法的评价是肯定居多:

余尝评近世三家书:杨少师如散僧入圣,李西台如法师参禅,王

著如小僧缚律,恐来者不能易余此论也。

李西台出群拔萃,肥而不剩肉,如世间美女,丰肌而神气清秀者

也。

李西台书虽少(稍)病韵,然似高益、高文进画神佛,翰林工至今以

为师也。

余尝评西台书,所谓字中有笔者也。字中有笔,如禅家句中有眼。

他人闻之瞠若也,惟苏子瞻(轼)一闻便欣然耳。

所谓“法师参禅”,黄庭坚在另一处作“讲僧参禅”,意思基本相同。“法师”虽然道行高得多,但在能讲解经典这点上与“讲僧”无甚相异。禅宗主张离言说,当然不要求诵经解经。它强调直指内心,冥思苦想,这就是参禅。禅宗之所以反对读经,甚至呵祖骂佛,即是因为一切成说阻碍了思想的自由。因此可以想象,法师或讲僧来参禅,必然粘皮着骨,为法所缚。黄庭坚用这个譬喻评价李建中,其实与评价王著“小僧缚律”的内涵相近,只是法师、小僧的等级存在差别而已。至于“字中有笔”,我们仍然利用黄氏自己的解释:“往时王定国(巩)道余书不工,书工不工是不足计较事,然余未尝心服。由今日观之,定国之言诚不谬。盖用笔不知禽纵,故字中无笔耳。字中有笔,如禅家句中有眼,非深解宗趣,岂易言哉!”国可见所谓“字中有笔”实指用笔知擒纵。黄庭坚开创的“江西诗派”,奉唐代杜甫为宗,崇尚杜甫锻炼字句的功力,他们借用禅家“句中有眼”的说法,也要求在数字之句中炼好一两个关键性的字(称为“诗眼”),而使之成为“活句”。这着力的部分是擒是主,其他的则为纵也为次。由于有擒有纵,也就起到了由主带动次的点化作用。普通的意象因诗眼而激活,也即化腐朽为神奇了。因此,所谓书法的“知禽纵”,即是具有善于处理主笔和非主笔关系的能力。那么我们再回过来观察李建中的书法。他的用笔是厚重的,乍看给人以朴拙的印象,但审谛之下当能发现他的字法有其精巧的一面,他往往不是靠点画的聚散,而是借部首的挪位,造成一种开阖的效果。这应该就是苏轼“舍险瘦,一字不成”的底蕴。明明是李建中的优点,但苏轼以其成见而否定为“本无所得”,则未免有些苛刻。他听到黄庭坚的话表示的“欣然”,一如迦叶的“拈花微笑”,很难捉摸他究竟领会了什么。黄庭坚或许还不知道苏氏对李建中不仅仅是腹诽而已。

李建中的肥厚有时确实掩盖了他的优点,只有像黄庭坚这样“深解宗趣”的欣赏者才能洞悉其佳处,比喻为不失清秀的丰肌美女。但是如李氏的《同年帖》,实在也难逃臃肿之讥。这样的风格示人,则不免带来不良的影响。黄庭坚说:“李西台书多得古人法,虽有筋骨而伤肉。至(张)伯益学之,只成世间风肥人耳!”所以善学李建中的人必将反其道而行之才可能获得成功,这成功者便是林逋。

林逋(968一1028),字君復,钱塘(今浙江杭州)人。他终身为处士,隐居西湖孤山二十年。亦不娶,种梅养鹤,人称“梅妻鹤子”。诗极孤清,咏梅佳句“疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏”为千古绝唱。有《林和靖诗集》。

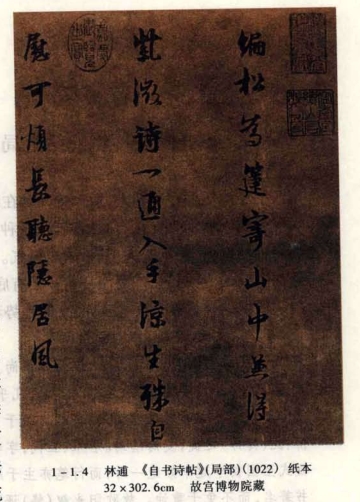

林氏的书法今亦存三件。书于乾兴元年(1022)的《自书诗帖》(图1-1.4)可谓长篇巨制,也是最为精彩的了。他的书法学李建中或许古今皆无间言,然而我觉得其章法却是学杨凝式的,杨氏《韭花帖》疏朗的分行是林逋章法之所本。

苏轼对李建中非常不满,却向林逋顶礼膜拜。他的“诗如东野(孟郊)不言寒,书似留台差少肉”国历来认为是对林逋诗书恰如其分的评价。那么为何林逋学李却值得赞赏呢?道理应该十分清楚,就是因为林书清癯而不像李书那样“卑浊”。林逋襟怀高洁,远离尘嚣,因而笔下自然有一种超拔的风神,正如苏轼同诗所谓“神清骨冷无由俗”是也。黄庭坚云:“林和靖诗句自然沉深,其字画尤工,遗墨尚当宝藏,何况笔法如此,笔意殊类李西台而清劲处尤妙。”又云:“林处士书清气照人,其端劲有骨,亦似斯人涉世也耶!”“清”“劲”二字足以切中肯綮。陆游甚至说:“君復书法又自高胜绝人,予每见之,方病不药而愈,方饥不食而饱。忽得观上竺广慧法师

所藏二帖,不觉起敬立。法师能捐一石刻之山中,使吾辈皆得墨本,以刮目散怀,亦一奇事也!”于是可见,林逋书法之可贵倒不在于学谁的面目,而在于能够充分折射出自我的品格。

如果将林逋书法与李建中加以仔细比较,仍不难发现二人的若干不同。肥与瘦是明晰的表征自可勿赘,在笔法上,林的觚棱方折颇有别于李的暖姝圆转,因而前者更显得耸峭有力;在章法上,林本与李异趣,林疏朗而李茂密,因而前者更显得萧散有致。从格调而言,李建中似去世俗较近,而林逋则高谢尘寰,有不食人间烟火的林下之风。善生