北宋前期书法,随波逐流的纷乱局面

文/曹宝麟

书法的肥瘦尽管存乎其人,但大势却是在两极之间循环往复。这一规律无疑受到人们审美观念的制约。任何一种事物一旦流行,肯定有不少追随者推波助澜,逐渐扩大,最后蔚成风气。而达到极致,久而生厌,又必然向反的方向转化。周而复始,无有底止。书法当然也不能例外。魏泰便把这一物极必反、盛极必衰的趋势看得十分透彻,他说:

唐初,字书得晋、宋之风,故以劲健相尚。至褚、薛则尤极瘦硬矣。

开元、天宝以后,变为肥厚,至苏灵芝辈,几乎重浊。故老杜云“书贵瘦硬方通神”,

虽其言为篆字而发,亦似有激于当时也。贞元、元和已后,柳、沈(传师)之徒,

复尚清劲。唐末、五代,字学大坏,无可观者。其间杨

凝式至国初李建中妙绝一时,而行笔亦主于肥厚。至李昌武(宗谔)以

书著名,而不免于重浊。故欧阳永叔(修)评书曰:“书之肥者,譬如厚

皮馒头,食之味必不佳,而每命之为俗物矣。”亦有激而云耳。江南李后

主善书,尝与近臣语书,有言颜鲁公端劲有法者,后主鄙之曰:“真卿

之书,有楷法而无佳处,正如叉手并脚田舍汉耳!”

喜瘦劲而厌肥腯,似乎可算我国传统的审美心理。晋代卫夫人《笔阵图》早就有言:“善笔力者多骨,不善笔力者多肉;多骨微肉者谓之筋书,多肉微骨者谓之墨猪;多力丰筋者圣,无力无筋者病。一一从其消息而用之。”四“消息”也即消长,那么最后一句也是有鉴古今的概括性总结。上面魏泰所引欧公愤激语,与原话颇有出入,原话应是:“世之人有喜作肥字者,正如厚皮馒头,食之未必不佳,而视其为状,已可知其俗物。”④因此这句话并非泛泛而论,而是针对时世而言。综观宋朝建立以来,处于书法主流的书家如徐铉、李建中、李宗谔等无不都是肥字,因而一个不与世俗相关的隐士林逋,被苏、黄等人看作鹤立鸡群了。陈尧佐(963-1044)后人恐怕不屑一谈,但在当时却是声名赫赫,当然这声名是借官位而助长,以致他那肥字之最的墨迹几乎垄断了一切公开场合的碑匾:

陈文惠公(尧佐谥)善八分书,变古之法,自成一家,虽点画肥重,

笔力劲健,能为文字,谓之“堆墨八分”。凡天下名山胜处,碑刻题榜,多

公亲迹,世或效之,而莫能及也。

二百多年后的南宋末叶尚能见到陈尧佐的“堆墨书”。元人这样形容:

宋祥符壬子(1012),陈文惠公尧佐典领漕职,时表奏修宫宇,

改官额,奉旨书“敕赐洞霄之宫”六字,堆金积玉,迥成一家体,观者异

之。咸淳甲戌(1274)后不复存矣。

“堆金积玉,迥成一家体”,自然是旷古未有。但是褒是贬,震于宰相余威,还是只能用“异之”含混之。倒不如两个伶人胆敢以夸张的讽刺手法一针见血:

陈文惠善八分书,点画肥重,自是一体,世谓之“堆墨书”,尤宜施

之题榜。镇郑州日,府宴,伶人戏以一幅大纸,浓墨涂之,当中以粉笔点

四点。问之:“何字也?”曰:“堆墨书‘田’字!”文惠大哂。

陈尧佐的八分书毕竟已不是实用的书体,因此他在以干禄为目的的士子中问几乎难以造成什么影响。真正为时世追逐并效仿的,是那些掌握文柄的权要,即所谓“时贵”。米芾云:

本朝太宗挺出五代文物已尽之间,天纵好古之性,真造八法,草入

三昧,行书无对,飞白入神,一时公卿以上之所好,遂悉学锺、王。至李

宗谔主文既久,士子始皆学其书,肥扁朴拙,是时誊录以投其好,取用

科第,自此惟趣时贵书矣。宋宣献公绶作参政,倾朝学之,号曰朝体。韩

忠献公琦好颜书,士俗皆学颜书。及蔡襄贵,士庶又皆学之。王文公安

石作相,士俗亦皆学其体,自此古法不讲。

在米芾看来,从李宗谔开始,本朝书法便产生衰落的趋势,而且愈演愈烈,到了王安石时代已经古法沦尽。这固然是“尚意”书风飙起的原动力,但他对以往书坛的回顾概括确也基本符合当时的实际情况。“是时誊录以投其好,取用科第”,指的是一种“行卷”风气。一般认为“行卷”是唐人的“专利”。《中国历史大辞典·隋唐五代》“行卷”条:“唐时,应试举子,试前将所作诗文写成卷轴,投献礼部主考官或公卿名士,求向主司推荐,以利于及第,谓之行卷。卷轴每幅为墨边十六行,一行不过十一字,字须端正,投献时须身穿白麻布衣。”⑩其实这一风气在宋代依然流行。范镇(1007-1088)《东斋记事》云:“薛简肃(奎)贽谒冯魏公(拯),首篇有‘囊书空自负,早晚达明君’句,冯曰:‘不知秀才所负何事?’读至第三篇《春诗》云:‘千林如有喜,一气自无私。’乃曰:‘秀才所负者此也。'”这就是唐人“行卷”遗风的一个明证。薛奎淳化三年(992)及第,而恰在当年殿试始实行“封弥”(即糊名)制度。后来逐级考试都推广,虽然此举似乎可杜绝科举的作弊,但是即使迟至苏轼知贡举的元祐三年(1088),苏氏还是在批卷时揣测文风,结果两次拆封都误点了别人,以致原先想徇私录取的李麃名落孙山。可见只要事出人为,这种“行卷”之风永远也不会消歇。如果“主文”者本是书家,贽谒人模仿他的笔迹,或许更能招来他的好感,从而为价登龙门增添一个砝码。这不啻是书法的悲哀。李宗谔自己恐怕也未期竟左右了一代人的书风。

李宗谔(965-1013),字昌武,深州饶阳(今属河北)人。雍熙二年(985)进士及第。历集贤校理、秘书郎。淳化五年(994)同修起居注。真宗朝历起居舍人、知制诰、翰林学士。著有《翰林杂记》《谈录》等。

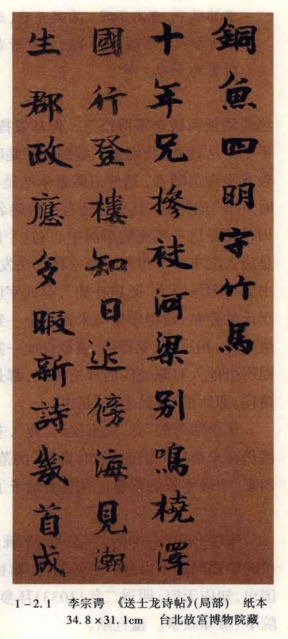

宗谔是太宗朝宰相李昉的第三子。由于这层背景,他自二十一岁及进士第后,直至四十九岁去世,始终在朝做官。作为替皇帝记录言行并撰写诏令的亲信,他在翰林院供职达二十年。以通晓音律,同判太常寺,整顿太乐、鼓吹两署乐工,编录律吕法度及乐物名数为《乐纂》,乐府制度至此方有条理。又主编《诸道图经》1566卷,详定典礼仪注等,俨然是文坛的最高领袖。这样一个操纵文柄如此之久的人物,门前举子趋之若鹜的盛况可以想见,只可惜“趋时贵书”都随李宗谔的身谢道销而灰飞烟灭了。就是李氏本人也只有《送士龙诗帖》(图1-2.1)硕果仅存。对于李宗谔的书法,后人评论极少,强

为其说如欧阳修:

昌武笔画遒劲,盖欲自成一家,宜其见称于当时也。风雅寂寞久

矣。向时苏(舜钦)、梅(尧臣)二子以天下两穷人主张斯道,一时士人倾

想其风采,奔走不暇。自其沦亡,遂无复继者,岂孟子所谓折枝之易第

不为耶?览李翰林诗笔,见故时朝廷儒学侍从之臣,未尝不以篇章

翰墨为乐也。

这段话虽为跋李宗谔诗笔,但却发挥到对自己早逝的两位挚友深表不平了。从这儿,我们也了解到即使是时运不济(即所谓穷人)的苏、梅亦曾有不少追随者,这些追随者依然是在二子死后作鸟兽散,那么在“趋时贵书”的同时,其实也还有一种趋名人书的潮流并存,在苏、梅之前,周越便是这一潮流的漩涡中心(这个问题下文还要谈到)。欧阳修可能是应人之求才不得不对李宗谔书法发表评论的,总觉有些虚与委蛇。李书如米芾所贬为“肥扁朴拙”,这四字已把其特征刻画得入木三分,我观李氏的存帖,所得印象与米评完全一致,无论如何也难与“笔画遒劲”产生共鸣。相反,我觉得他“盖欲自成一家”一句,倒有些语含讥刺。这和前面所引他人对陈尧佐的评论相同,都是一种不明来历、近于妄作之类的遁词,即所谓“春秋笔法”是也。

从李宗谔的“肥”到宋绶的“瘦”,书法进入了新的轮回。尽管这一承接仍在米芾所归纳的“趋时贵书”的范畴之中,但这一“趋”,造就了“宋四家”中最年长的蔡襄。是蔡襄赋予了历史演进以积极的意义。宋绶(991一1040),字公垂,平棘(今河北赵县)人。大中祥符元年(1008)赐同进士出身。历知制诰、翰林学士兼侍读,同修《真宗实录》、国史,知应天府。明道二年(1033)拜参知政事。罢知河南府,召还知枢密院事、参知政事。谥宣献。

宋绶的书迹已不存于世。这也难怪,在南宋,其书早不被看重。陆游说:“近岁苏、黄、米芾书盛行,前辈如李西台、宋宣献、蔡君谟、苏才翁兄弟书皆废。”但是宋绶的书法在北宋颇得佳誉,除了苏轼“清而复寒”并表示不理解之外,其他人对他几乎有口皆碑。《宣和书谱》云:

绶雅有记性,尝试童行《法华经》,诵十日不复遗一字,盖其性与下

愚相远如此。作字尤为时所推右,然亦自喜其书。在翰苑日,凡制稿必

集成篇,至于点画,亦不妄作,意其文必附书以垂后世耳。尝为小字正

书,整整可观,真是《黄庭经》《乐毅论》一派之法。在天圣、明道间,章献

明肃后闻绶书名,乃命楷法《千文》以规仁祖……国初称能书者,惟李

建中与绶二人,而建中之字,肥而重浊,或为时辈讥评,谓有五代以来

衰乱之气,至绶则无间言,盖其书富于法度,虽清癯而不弱,亦古人所

难到者。而议者又谓:世之作字,于左右布置处,或枯或秀,惟绶左右

皆得笔,自非深造者特未易知。

这当中采取了黄庭坚的观点。黄氏对宋绶颇为倾心,即使略有微词,也尽意在言外。他说:

予尝疑《洛神赋》非子敬(王献之)书,然以字学笔力去之甚远,不

敢立此论。及今观之,宋宣献公、周膳部(越)少加笔力,亦可及此。

宋宣献富有古人法度,清秀而不弱,此亦古人所难。

往时士大夫罕能道宣献书札之美者,前日裕陵(神宗)游心艺文,

颇归翰墨于宋氏,于是天下靡然承风,墙隅败纸,蛛丝煤尾之馀,无不

轴以象玉,表以绨锦。士大夫书尺间,斑斑皆有笔势。老杜云:“太宗妙

其书,是以数子至。”有味其言也。

近世士大夫书,富有古人法度惟宋宣献公耳。如前翰林侍书王著书

《乐毅论》及周兴嗣《千字》,笔法圆劲几似徐会稽(浩),然病在无韵。如

宣献公能用徐季海笔,暮年摆落右军父子规摹,自成一家,当无遗

恨矣。

常山公书,如霍去病用兵,所谓“顾方略如何耳,不至学孙吴”。至

其得意处,乃如戴花美女,临镜笑春,后人亦未易超越耳。

归纳以上数条,基本可得到这样的印象,即宋绶书法还是属于秀美一路,这可以从他的学生蔡襄的基调中得到反证。黄庭坚曾说蔡书“时有闺房态度”,那么“戴花美女,临镜笑春”正可谓这种态度的具体描述

了。另外,黄氏将宋绶与王著对举,王著“病在无韵”,则宋绶有韵也就不言而喻。按宋绶为杨徽之外甥,杨无子息,因而杨徽之的大量藏书皆为宋绶所继承。宋绶读书认真,皆手自校雠,因此其书法必然比王著带有更多的书卷气息,也就是更为有韵。但是宋氏似乎不甚知通变,有书呆子之嫌。“蔡君谟尝言:宋宣献公未尝俗谈,在河南时,众官聚厅虑囚,公问之曰:‘汝与某人素有何冤?’囚不能对。坐上官吏以俗语问之,囚始能对。”这样一个不顾对象胶柱鼓瑟的人,我颇怀疑他在书法上真能像黄庭坚所评“如霍去病用兵”那样地纵横捭阖。此典出《史记》:“天子尝欲教之孙吴兵法,对曰:‘顾方略何如耳,不至学古兵法。’"因此我倒觉得黄氏说宋绶“最富古人法度”,也就是比较墨守成规,或许还接近事实。至于宋绶的书学渊源,基本不出唐人范围。文彦博(1006-1097)云:

宣献公文学德望为一代宗师。顷年尝游公

藩,误蒙与进。一日延食于春明东阁,示余兰陵

萧诚书,且曰名笔。乃知公之行笔类萧。

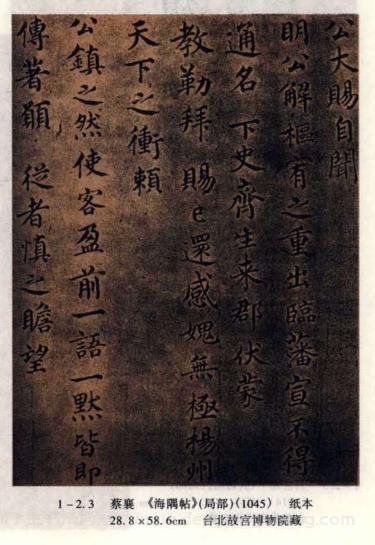

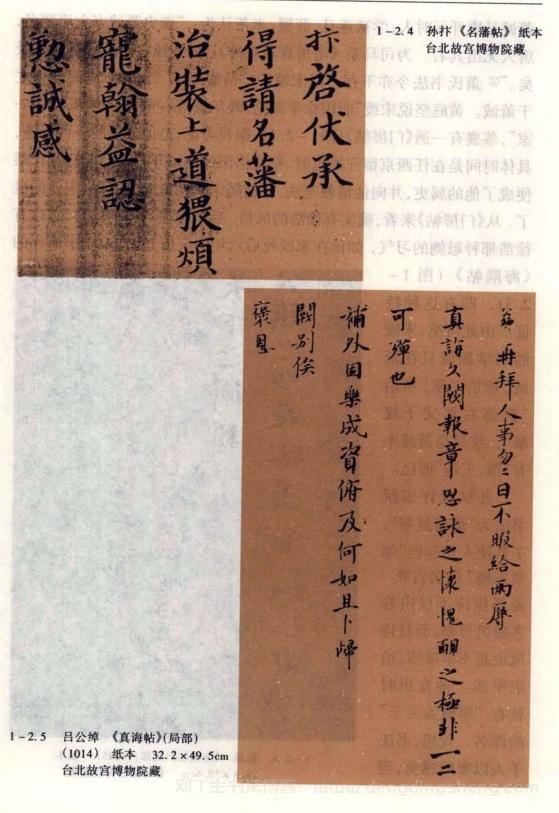

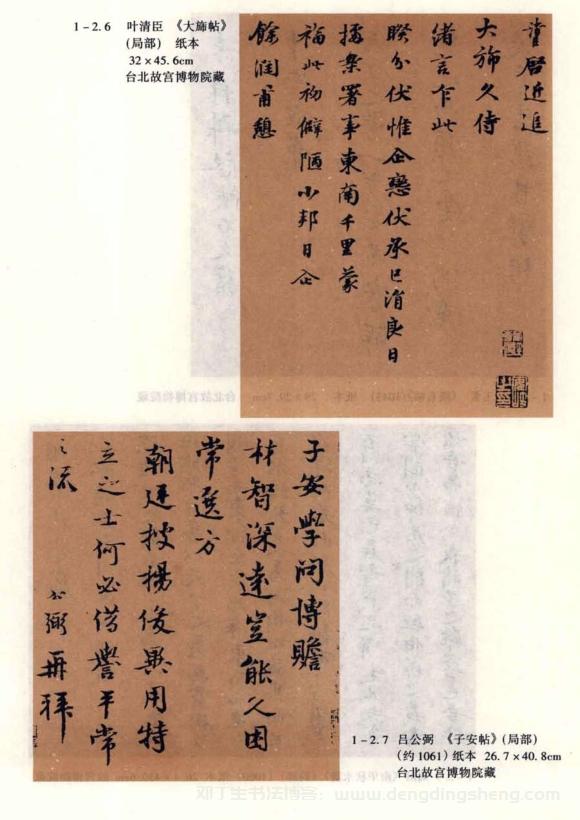

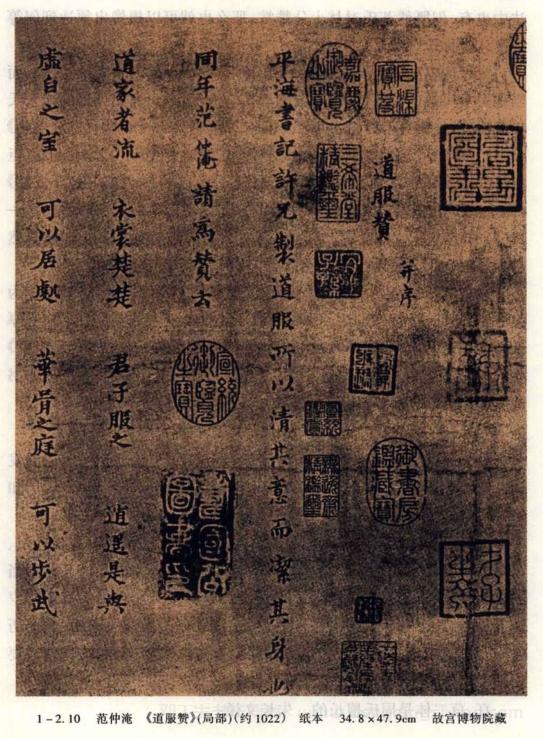

《海隅帖》(图1-2.3),即有这种特征。由此可见,宋绶的书学渊源只在萧诚、徐浩二家,所谓“摆落右军父子规摹”,或只是萧诚本有“锺、王趣”而已。苏轼批评宋绶书法为“清而复寒”,不禁使人想起他“郊寒岛瘦”的名言。孟郊作诗不仅内容多啼饥号寒,而且诗风也是不事雕琢,追求平淡。他在唐时就有“寒酸孟夫子”的诨名。我想,书法予人以寒的感觉,当是指一种过于峭瘦的外形和缺少丰富变化的意象。这种意象,林逋的书法中也有,但既然苏氏对林十分赞赏,那么也就可以想像出须达到何等程度才被称作“寒”了。宋绶的书法遗迹开始走俏,是在神宗“归(誉)翰墨于宋氏”之后,而当他炙手可热的时候,满朝的公卿都在学他了。今天尚能见到的比宋氏年辈略晚、与蔡襄年龄相近的名公墨迹,如孙抃(996一1064)的《名藩帖》(图1-2.4)、吕公绰(999-1055)的《真诲帖》(图1-2.5)、叶清臣(1000-1049)的《大旆帖》(图1-2.6)、吕公弼(1007-1073)的《子安帖》(图1-2.7)、王素(1007一1073)的《陕右帖》(图1-2.8)、刘敞(1019一1068)的《南华秋水篇》(图1-2.9)等,都具有比较接近的竦瘦体貌,显然受到过宋绶的深刻影响,它们可以看作是米芾所谓“朝体”的标本。事实上,对李建中、李宗谔的反动,并非从宋绶始。如果说林逋作为隐君子只算一个特例的话,那么热衷于仕进的士人其实早有走向肥厚反面的趋势。范仲淹(989-1052)约作于乾兴元年(1022)的《道服赞》(图1-2.10)即已清劲之极。另外,比范、宋年龄还大的周越,从他的书法实践中考察,颇能看作是李宗谔向宋绶过渡的桥梁。

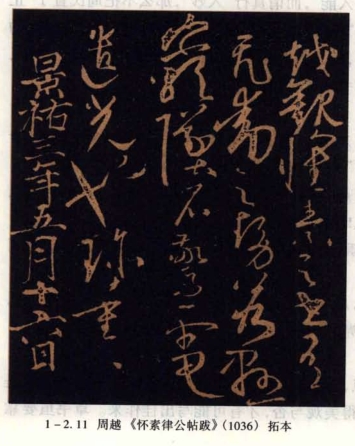

周越,字子發,一字清臣,淄州邹平(今山东邹平东北)人。为三门发运判官。景祐三年(1036)以国子博士为膳部员外郎知国子监书学,历知州,终主客郎中。有《古今法书苑》二十九卷。

《续资治通鉴长编》庆历三年(1043)十一月癸酉:“改新知怀州、司勋员外郎周越知台州。河北都转运按察使言越素贪浊,而怀州路当冲要,宜择人以代之也。”@按周越之兄周起天圣六年(1028)五十九岁逝世,则其当生于太祖开宝三年(970)。倘若周越小其兄五岁,则庆历三年时确也未至七十休致的年龄。总而言之,周越年龄可能比宋绶要长十岁以上。

真、草二体是周氏擅长的。朱长文说:

草书精熟,博学有法度,而真翰不及。如俊士半酣,容仪纵肆,虽未可以语妙,于能则优矣。当天圣、庆历间,子发以书显,学者翕然宗尚之,然终未有克成其业者也。《宣和书谱》晚出而作了修正:

天圣、庆历问以书显,学者翕然宗之。落笔刚劲足法度,字字不妄

作。然而真行尤入妙,草字入能也。越之家昆季子侄无不能书,亦其所

渐者然耶?说者以谓怀素作字,正合越之俭(俭通险)劣;若方古人,固

为得笔,倘灭俗气,当为第一流矣。

朱长文本将周越归入“能品”书家,显然是以草书作为衡量基准的,《宣和书谱》仍然认为“草书入能”,而谓真行“入妙”,那么不把周氏置于“正书”“行书”二类,却阑入“草书”,不能不说是自相矛盾。但是宣和廷臣的修正应该是符合道理的,因为他们参考了舆论,在周越的真、草二体中,非议最多者即集中于草书。苏轼说:

书初无意于佳,乃佳尔。草书虽是积学乃成,然要是出于欲速。古

人云“匆匆不及草书”,此语非是。若匆匆不及,乃是平时亦有意于学。

此弊之极,遂至于周越、仲翼,无足怪者。吾书虽不甚佳,然自出新意,

不践古人,是一快也!

逢场作戏三昧俱,化身为医忘其躯。草书非学聊自娱,落笔已唤周

越奴。

怀素书极不佳,用笔意趣,乃似周越之险劣。此近世小人所作也,

而尧夫(邵雍)不能辨,亦可怪矣。

苏轼对草书的这些观点,完全是“尚意”书风的宣言。第一段的大意是说,书法要无心于字写得美观与否,才有可能写出佳作来。草书虽要靠积累,但总的要求是速度。古人所谓“匆匆不及,草书”,即时间紧迫才作

草书,这句话不对。因为你为了克服时间紧迫又想把字写美观的矛盾,平时不可避免地要花很多精力在临摹上。这个弊病发展到极点,就出现了周越和仲翼,这没有什么可奇怪的……第二段则提出作草书时所必需的心理状态:只把它看成逢场作戏,甚至忘记躯体的存在。由于只是娱乐,摒除了功利目的,于是一落笔便不禁要大呼周越为书奴了。第三段即《宣和书谱》之所本,但又断章取义,使人误解为怀素也是与周越相同。其实苏氏明言此帖为“近世小人”仿冒,并非怀素真迹,识破的关键只因带有周越“险劣”的特征。

周氏的草书,今日只能见到《怀素律公帖跋》刻本(图1-2.11),作于景祐三年(1036)。苏轼所谓的“险”,似乎很难在此跋中感受得到。“险”,我想还是应指因峻急的笔势所造成的奇异结构,而周越此跋尚无此弊端。但分明是大草,却各字独立,全无紫带,且有数字结构俗气,那么把“险劣”当作偏义的“劣”来看好像还比较客观。周草朱长文评为“俊士半酣,容仪纵肆”,虽有失态,但无损于俊,这还是毁誉参半;米芾的“周越如轻薄少年舞剑,气势空健而举刃交加”,就不免全是贬意了。周越只是个小官,后辈学他,哪怕是受到影响,只能说明与趋时贵的风潮无关。然而,正因为他无权势,在他死后,似乎谁都可以随意贬损他,有时趋避如同瘟疫,惟恐不能与他彻底脱离干系了,周氏有知,当为齿冷:

尚书郎周越以书名盛行于天圣、景祐问,然字法软俗,殊无古气。

梅尧臣作诗,务为清切闲淡,近代诗人鲜及也。皇祐已后,时人作诗尚

豪放,甚者粗俗强恶,遂以成风。苏舜钦喜为健句,草书尤俊快,尝曰:

“吾不幸写字为人比周越,作诗为人比梅尧臣,良可叹也!”

控诉得最激切的,莫过黄庭坚:

予学草书三十馀年,初以周越为师,故二十年抖擞俗气不脱。

钱穆父(勰)、苏子瞻(轼)皆病予草书多俗笔。盖予少时学周膳部

书,初不自悟,以故久不作草。数年来犹觉湔祓尘埃气未尽,故不欲为

人书。

有的人把“抖擞”解释为“振颤”,用以比附黄氏行书横画战掣的习气,似乎也讲得通。但抖擞还有一义,即抖落、摆脱。因是连绵字,字无定式,又作“斗擞”“抖薮”等。苏轼诗有“君到高安几日回?一时斗擞旧尘埃”之句,“斗擞”之意与黄跋同。所以黄庭坚认为自己是深受周越草书的毒害。不过黄氏晚年的狂草,自以为湔祓已尽,而仔细品味,仍能感受到有周越的深刻影响,例如有研究者指出黄草后喜用行书写诗题、作跋语,这习惯正来源于周越,也不为无见。

米芾十岁时学过周越,但他晚年批评起周越来,却是毫不留情。凡是被他鄙夷的草书,最佳的归宿就是市井的去处,周越与唐五代的高闲、誓光的待遇无不如此:

今人画亦不足深论,赵昌、王友、镡黉辈得之可遮壁,无不为少。程坦、崔白、侯封、马贲、张自方之流皆能污壁,茶坊酒店可与周越、仲翼

草书同挂,不入吾曹议论。

周氏的真书相对而言就未受到这么多恶语的攻讦。前文已引黄庭坚的言论,评周是“劲而病韵”,又以为他若“少加笔力”也可达到《洛神十三行》的水平,这都是针对其真书而发。黄氏的下列跋语是其最客气的最后一次发言:

周子发下笔沉着,是古人法。若使笔意姿媚似苏子瞻,便觉行间茂

密,去古人不远矣,何止独行于今代耶?建中靖国元年九月乙丑,荆江

亭下舟中书。

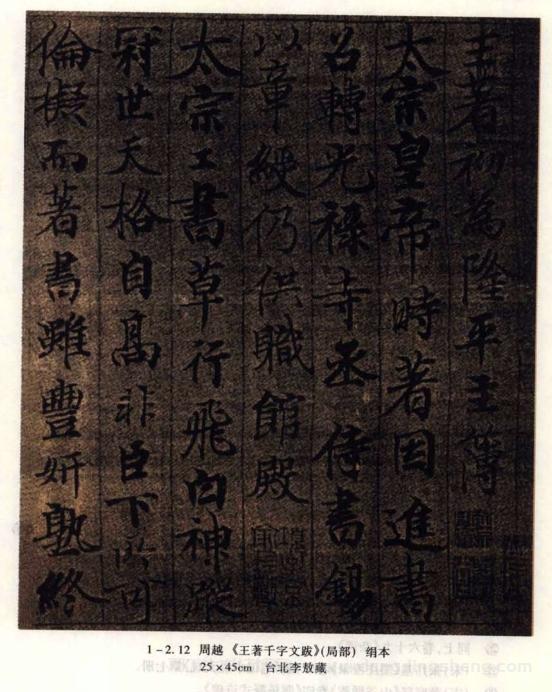

周越的小楷,今存《洛神赋十三行跋》刻本和《王著千字文跋》真迹(图1-2.12)。前者整饬而扁,又作于大中祥符八年(1015),晚于李宗谔逝世后两年,尚带有李氏的遗风。后跋是周越存世的惟一真迹,为台湾学者李敖所得。据考证,此跋书于其晚年仁宗朝监国子书学时。从这件墨迹来看,他的风格确与《洛神赋十三行》相近。黄庭坚之所以把《洛神赋》与周越联系起来,应该是看到了这种相似之处的。周氏晚年的小楷,字形已易扁为方,而印象最深刻的,即是竖画起笔的偏头和长捺中间的波折。前者乃出于《神龙兰亭》,而后者据李敖先生揭示即是黄庭坚战笔之所本。其实这种波磔,颜真卿已发其端。在上承晋派而下开唐风的交汇点上,褚遂良是一位代表人物。我觉得周越的历史作用有些与褚遂良相似。如果说,褚氏书风承继了东晋至初唐的瘦劲,而结构改变了初唐的紧长为宽方,以至使颜真卿得到创新余地的话,那么周越是同样处在自宋初崇王过渡到中期尚颜的交汇点上。他对书法做了不少有益的工作,例如《古今法书苑》是对书法传统的清理和总结,又如他把即将湮灭的唐人段季展的书迹介绍出来,使米芾得到“八面出锋”“转折肥美”的借资等等,都说明周越已具有褚遂良般的潜力,只可惜因其官位和资质阻碍了他发挥褚氏般的作用。“宋四家”中,蔡襄、黄庭坚、米芾三人都受惠过周越的遗泽,而周越却又在“尚意”运动中成为苏、黄、米三人的靶子,那么这到底是周越的幸运还是不幸呢?黄庭坚的上跋作于其逝世前四年,这客观公正的评价或许只能看成是他的良心发现吧!