伤·强者·裸露程序

——试论沃兴华的当代意义

姜勇

作者按语: 这篇文章写于6年前,2012年上海美术馆“情感·形式:胡抗美、沃兴华书法展”开幕之后不久。笔者虽未亲临展览的现场,却在网上听了讨论会的全部录音。文章完成后,一直放在手里,未能找到合适的机会发表。2015年末,北京某报刊发了所谓声讨“丑书”的文章,对沃兴华构成了严重的侵权行为,书界同人很为鸣不平。一向不问世事的沃先生也在事件中公开发声,表达了自己的心曲和包容态度。而在昨天,见沃先生发表了一则致歉声明,及舆论界的哗然,才知此番“禁展”事件的原委。本来,“丑书”的话题是由专业隔阂造成的,并不值得认真计较,可是由它引发的讨论却值得深思。更何况,多年来讨论所触及的问题已经不限于沃兴华的自身及其实践,而是触及了一系列深层的书法美学问题。为此,笔者愿将此拙文发表出来,如能为我们理解当代碑学的书法实践提供初步的研讨基础,则幸莫大焉。至于这次“禁展”事件,笔者想说的是,对于沃兴华,我们真正欠缺的并不是什么包容,而是敬畏!

一

2012年2月27日,在上海美术馆启幕的“情感·形式:胡抗美、沃兴华书法展”成为新春之后颇受书坛瞩目的一次展事。开展的当日,先行召开了研讨会。不出所料,讨论的焦点最终聚集于沃兴华——这个一直令书法圈和理论界争论不休的人物身上。与会者关于“情感与形式”一类的美学与艺术理论的大段申说,并无多少新意,反倒是对沃兴华的争论,才引起真正的思考。如何看待沃兴华,是艺术家和理论家共同的关心的话题,可事实表明,将沃兴华谈清楚,又困难重重。这一点,仅从讨论伊始便陷入嘈杂和混乱,以及会上发生的一个“事件”,就不难看出。

事件是在研讨会自由讨论阶段,因主持人陈振濂先生的一个发问引起的,即“沃兴华的创作是自然的常态书写,还是刻意求工?”有七八名与会者发表了自己的意见,其中,蔡梦霞的发言被陈先生打断,理由是蔡“根本没听清楚我的问题”。随后,陈先生还就这个问题“拷问”了沃兴华和胡抗美二人。我想,把当事人集中在陈、蔡、沃三者身上,也许不致令人感到意外——陈振濂不仅是当代优秀的书法家,也在书法美学上建树甚夥。沃先生同样是当代集创作、著述于一身的最典型的代表,又备受争议。蔡梦霞不仅是当年“广西现象”的制造者之一、以弱冠之年拔得五届中青展头筹,而且随即入中国美院和中央美院深造,如今已完成清华美院博士后学业。这些无需过多地介绍。而我之所以要将这个场面作为一个“事件”来提出,也无意于危言耸听,因为在某种意义上,这场对话的实质恰恰展现出当代书坛理论的“失语”。

“是自然书写,还是刻意求工”,并不是陈振濂先生制造的问题,而是由受邀嘉宾聂成文先生提出的,他以谦和而又风趣的姿态问沃兴华“能不能再天然一点?”不过,陈振濂还是敏锐地意识到这是一个“共同的话题”,所以才不失时机地在讨论阶段将其作为一个焦点。从现场的情形来看,陈先生对包括蔡梦霞在内的所有发言似乎都不感到满意,因此不时打断发言人的话,试图将对方导入自己的问题意图。这些细节让我感到陈先生一定有自己的话可说,但或许考虑到他主持人的身份,或许因时间的不能允许,他始终未将自己在这个问题上的意见公之于众。

陈先生也许会以其他的方式来表达自己的思考,不妨拭目以待。我要说的是,从现场的实际来看,这却是一个失败的提问。不仅很多发言者把论说的重心牵涉到“意在笔先”、创作过程的控制问题中去,甚至还在技法的层面大费口舌。而且,沃兴华先生本人的回答也不能令人满意,他一方面在陈振濂的引导下谈到创作体验,坦诚地说自己“想法很多,但没能很好地表现出来”,承认“其中有雕琢的成分。”一方面就继承与创变问题辩解:“我一直认为我很传统,其实我没有一笔是自己的,都是在传统中寻求,将传统放大。”之所以说这样的发问和回答均让人感到遗憾,是因为它非但没能切入到沃兴华问题的实质,反而把双方都降到一个书法理论和实践的初级水平,而完全不能和展厅里那些作品构成对应。因为显然,无论在艺术价值抑或理论思辨的层次上,沃兴华已经远远超越了这些问题本身。沃兴华身上确实存在着“共同的话题”,但不能在书写的层面上去发问。这个困扰着理论界的共同话题的真意,应该是“沃兴华的当代意义在哪里?”

我之所以不惜篇幅地把讨论现场的细节一一描述,是考虑到它们同时曲折、变相地触及到问题的实质。而且,在沃先生的回答策略中,本身就隐含着一个重要的当代现象。在讨论会过后的几天里,陈先生的问题还在徐海、邵岩、曾翔、李强等先生的微博里流转。邵岩似乎不甚甘心,提示大家继续发表意见,以得出个“结果”。但无论如何,在笔者看来,思考的前提是务必把问题调整到沃兴华的独特性,及其当代价值和意义上来。

二

面对沃兴华这样一个极为特殊和典型的书家,关于他的种种判断和争论,都应当从其作品的类型学性质和审美结构出发,否则,就极容易出现问题的“误置”。实际上,此次展览的主题,所谓“情感与形式”,并不足以揭示沃兴华作品的特殊性。因为二者本是古往今来书法乃至一切视觉艺术的题中应有之义。“自然”与“刻意”虽然在传统艺术批评中是判若两极的价值标准,但只要稍作分析,就不难发现它们自身义涵的歧异,使其很难作为严格的批评尺度。因为显然,自然书写往往不是产生经典作品的必要条件;相反,刻意求工才常常触及到艺术史运动的本相。正像徐海听到这个问题后在微博中作出的反应,他说:“我倒想知道历史上的书家,有谁不是刻意求工的?”

之所以提出沃兴华作品“类型学性质”,意在强调批评家应当把它放到一个具体的条件下进行审视,从而保障批评的有效性,避免泛泛之论导致的标准杂糅。无论从作品抑或书家主体精神来看,沃兴华首先应被归为“浪漫主义”的类型。文学领域里对“浪漫”与“古典”进行理论的区分,最早见诸德国浪漫主义领袖兼语言学家弗·施莱格尔,其要旨不仅在20世纪初俄国形式主义文学批评家维·日尔蒙斯基那里仍产生重要的回响,甚至还可追溯到席勒《素朴的诗和感伤的诗》。需要注意的是,这种区分从席勒和施莱格尔开始,就远非出于纯粹的理论兴趣,而是意欲将浪漫主义艺术从古典主义中剥离出来,以建立有别于古典时代的新的批评尺度和审美标准,为狂飙突进和浪漫主义运动作辩护。在他们揭翥浪漫主义艺术精神实质的论说中,我们可以很容易看到沃兴华的影子。

首先,沃兴华作品最突出的特征、也是给人印象最深的一点,就是对古典的背离或曰挑战。无论在笔墨抑或形式上,都对传统构成有力的冲击。有人抱着质疑的态度说,即便选出300幅传统经典作品,也很难找到沃兴华和它们的契合性。没错,但这恰好是对沃兴华浪漫主义身份的最好验证。正如日尔蒙斯基指出的,浪漫主义与古典主义的一个重要区别,就是他们对一般性艺术规律的态度之不同:古典型艺术家“乐于服从素材的规律”,对传统的态度是“因循守旧、至少是小心谨慎的”,在他们手中,能够看到的“不是传统的毁灭,而是传统的继续深化”。而浪漫型艺术家则对素材和章法表示轻蔑,反感成规和技法带来的压制。古典主义者视体裁、手段、规范为现成、封闭的系统,浪漫主义则要求打破这种封闭性,向往施莱格尔所谓自由地“追求无限”,以不断提供“崭新而又强烈的印象”为使命。[1]

其次,如果说古典主义以自然、统一、温雅、和谐为最高准则,那么浪漫主义却倾向于“表白自己并使我们注意其个性的激情深度和人的特征”,以使欣赏者“服从于自己的生命情感”,其作品强调意蕴的丰富、个性独创和情感揭示的深刻性。[2]依席勒之见,在古典“自然的素朴状态中,由于人的全部能力作为一个和谐的统一体发生作用”,所以“人的全部天性就在现实的本身中表现出来”。于是,素朴艺术家只要顺遂自身人性的这个现实,他作品中的感性和理性、情感与形式,就一定是和谐统一、自然完美的。而感伤艺术家,由于想象和理解的自由使他离开了素朴、离开了自然,面对感性和理性、情感与形式分裂的现实,他只能选择表现理想。席勒说道:“古代诗人打动我们的是自然,是感觉的真实,是活生生的当前的现实;近代诗人却是通过观念的媒介来打动我们。”[3]这就是为什么作为浪漫主义者的沃兴华,会经常遭遇那些持古典口味的欣赏者“不够自然”的病诟。聂成文之所以提出“能不能再天然一点?”是因为他体验到沃兴华作品的“费劲”。实际上,正是在“天然”和“费劲”的对峙中,浪漫主义选择了与古典主义分道扬镳。“费劲”作为一种视觉审美体验,恰恰是沃兴华观念媒介的力量。观念媒介表现了艺术主体创作中的反思和批判精神,与其相适的批评尺度,应该是“个性的激情深度和人的特征”而非“自然”。最初,席勒对莎士比亚以冷静的手法去写那些惊心动魄的悲剧感到难以理解,而当他意识到素朴与感伤诗人的分别之后,才真正领会到莎士比亚的伟大。换言之,当古典主义“自然”的标准被浪漫艺术家明确地放弃的时候,它就不再成为一个适用的原则。

再次,素朴与感伤、古典与浪漫在艺术风格上有着典雅和谐与浓烈奔放之别,而就沃兴华来看,它与古典士大夫作品的距离,还可以归结到美感类型的“优美”与“崇高”之不同。在西方,古典主义的理想是和谐优雅,与崇高精神一直不甚契合,朗吉努斯的《论崇高》埋了没数百年,经博克、温克尔曼等人,直到康德对优美与崇高二者作出最后的深入分析,才在浪漫主义运动中得到重视。认为与优美的那种形式上的精致、和谐使人感到愉快和被吸引不同,崇高给人以阻拒的感受,其快感是因生命的受阻进而转变成的洋溢、迸发和伸张、提高。崇高引发的与其说是愉悦式的积极快感,毋宁说是痛感、惊愕或崇敬——一种消极的快感,如康德所言,它“在形式上仿佛和人的判断力背道而驰,不适应人的认识形象的功能,对人的想象力仿佛在施加暴力。”[4]这些早已成为美学史上的常识,毋庸赘言。我要强调的是,在中国传统士大夫的审美结构中,虽然“雄浑”之一路并不难在理论上得到认可,但就视觉艺术而论,却与书斋案头精神生活的精致追求不相适应。无论儒家的中和、雍容,道家的安适、超逸,抑或佛家的宁静、精微,实际上都不易容纳“崇高”型的审美结构。更不要说书法在传统社会从来都不是单纯的艺术,还受到严格的制度约束和无所不在的伦理干扰。直到今天,由于未经历如西方那般逐步深入的社会变革,所以沃兴华那般混茫、粗野、荒凉甚至经常富于宣泄感的作品类型一直难以得到普遍的认同。正如席勒、施莱格尔和康德提出建立艺术审美不同“感受方式”的诉求那样,沃兴华现象可以说同样对当代书法审美主体的感受方式提出了考验。

我愿援引沃兴华在一些公开演讲中即兴表白的几段话,去验证我们对他“浪漫-感伤”的类型学判断:

可能对我的性格而言,不大倾向于优雅的东西。相对来讲,我比较喜欢粗旷、浑厚、豪放、包括生涩甚至有些苦涩的东西。也许不仅是个性,似乎在认识上,我也认为甜美的东西不如苦涩的给人的感动更深刻,喜剧很容易让人笑笑就过去了。……我比较认同佛家的观念:人生实际上是一个苦的过程,生下来就一片哭声,随后的每一个阶段,也都有他的烦恼。表面上我嘻嘻哈哈似乎很乐观豪放,实际上我的内心,包括对世界的看法,还是有多悲观的东西。所以我的作品,线条的厚重沉郁,就流露出苦涩的味道。[5]

我这几十年,在传统的汪洋大海中随波逐浪,不断地去开发,不断地去耕耘。“谢朝花于已披,启夕秀于未振。”可是,得在于此,失在于此。所以有人感到遗憾,说沃兴华为什么不停住?安营扎寨,来形成他的风格和面貌,为后代提供一种标志性的东西?[6]

我本不想简单地将此视为艺术家作品的注脚,但正如日尔蒙斯基所提示的:因为浪漫主义本身追求敞开心灵和述说自我,所以对艺术家主体个性和心理的了解,就成为理解其作品的重要途径。[7]在沃兴华的这些表述中,已不经意地触及了浪漫主义最重要的几个关键词——感伤、理想、激情深度、拒绝封闭、追求无限……

[1]什克洛夫斯基等《俄国形式主义文论选》方珊等译,生活·读书·新知三联书店1989年,第352-353页。

[2]什克洛夫斯基等《俄国形式主义文论选》方珊等译,生活·读书·新知三联书店1989年,第351页。

[3]席勒《素朴的诗和感伤的诗》,伍蠡甫主编《西方文论选》上卷,第489-493页。

[4]朱光潜《西方美学史》下卷,人民文学出版社1961年,第373-376页。

[5]姜勇《燕郊零札》,《中国书法院学报》2010年11月10日,第3版。

[6]姜勇《燕郊,冶金路159号》,《东方艺术·书法》2011年8月,第122页。

[7]什克洛夫斯基等《俄国形式主义文论选》,方珊等译,生活·读书·新知三联书店1989年,第351页。

三

可是问题并不这样简单。

任何成功的作品和有价值的艺术家,都是一个复杂的结构和历史现象,都不能被一种理论所穷尽。前文谨试图将“古典—浪漫”、“素朴—感伤”的划分作为粗略确定谈论对象类型的一个有效手段和可行视角,以说明用“自然”、“优美”之类的古典标准去衡量沃兴华是有多么地不合适。问题非常简单,就像不能用足球的规则去裁判一场篮球比赛一样,评价系统的越界使用,非但不能触及问题的实质,反会扰乱了真相。此外,为确保阐释和理解的伸缩与开放性,我还想引入更多的艺术史经验。通过它们在沃兴华身上形成辐凑,来展现问题的错综感。

不妨重新回到古典与浪漫主义的话题。一方面,二者的分别是无可否认的事实;然而另一方面,这种分别却很容易在偏执的读者那里造成误解,以为二者构成了严格的对立,并不存在共通的基础,由此得出沃兴是背离传统或反传统的书家这样简单的结论。可事实恰恰相反,作为具有典型浪漫主义气质的艺术家,沃兴华可能又是这个时代入古最深的一人,他所谓“没有一笔是自己的,都是在传统中寻求”的辩护绝不言过其实。至于有人感到沃兴华与传统经典没有契合性,暂不说其所谓“经典”已成为一个备受争议的话题,而且其心目中的经典范围也显然太过狭窄,所以只能停留在问题的表面。是的,我的言下之意正是“碑学-民间”的这个传统及其经典,但这也不意味着沃兴华在“士大夫-帖学”传统上是偏枯的。了解沃兴华的人都深知他在帖学上所付出的汗水和运用之精熟,他自己也自信取法之广恐当代无人能及。当然,你可以无视这些作为论据的重要性,可是仅从作品本身看,沃兴华对碑学吸收帖学笔法以行草化的程度,也不让清人如赵之谦、沈曾植、康有为,近人如于右任、弘一、徐生翁诸辈。

正是因为无可争议地建立了一种传统的深度标准,我才在文章开始说研讨会上那些关于其笔法和创作控制的辩解非但无其必要、且大煞风景。在这个意义上,沃兴华可说是一个纯粹的传统主义者。但这样一来,前文对其“浪漫”的类型界定,岂不被推翻?这正是接下来的问题之所在,我们要反问的是:浪漫主义与古典主义,真的不存在共同的基础么?它们的不同,究竟是一种什么性质的不同?面对历史,我们如何理解这种不同,以及跟进一步,如何理解所谓的“独特性”和“创造性”?

创造性如今已被视为艺术活动的灵魂所在,它得之于西方的启蒙运动。与其相联的,还有所谓风格上的“个性”或“独特性”,也许是对艺术家劳动的最高褒奖。但是,经过细致的研究和反思,这样的观念实际上早已动摇。作为二十世纪北美最重要的思想家,弗莱在他所开创的“神话-原型批评”中犀利地指出:艺术史的发展,实际上表现为一个“连贯的经验结构”,这个结构包含了常规、文类和原型的组织形式。他强烈地感受到它们“是一支比历史更强的力量”,一直被反复使用,由此导致的与其说是表面的“相似性”,毋宁说是本质上的“同一性”。艺术不可能脱离这种同一性而存在或发展,只有同一性才使多样性、新颖性和个性成为可能。弗莱反对批评家对“独特性”的轻率使用,他强调:“‘独特性’成为一个批评术语也许很荒唐,世界上最糟糕的诗很明显同其它诗一样具有独特性”。[1]韦勒克也总结前人的认识,指出那种“把独创性误认为仅仅是对传统的背离;或者是仅仅在艺术作品的题材或它的传统情节、因袭的结构等作品架构中寻找独创性”的谬误,因为大量的事实证明,“纯粹独创性情节或题材的艺术价值是很小的”。伟大的作家,从莎士比亚、拉辛、莫里哀到本·琼生、狄更斯和陀思妥耶夫斯基,多是类型和题材的遵循者而非发明者。即使到了浪漫主义时期,文学领域仍然尊重常规,没有一个艺术家“会因为他使用、改编和修饰了自古代起就已认可了的传统主题和意象而感到低人一等或没有独创性。”[2]这种常规和惯例,也就是所谓的艺术传统,什克洛夫斯基强调传统不该被视为一个艺术家对另一个艺术家的抄袭,而应该理解成他们对艺术“规范的某种共同方式的依赖”。[3]

因此,如果说科学的雄心在于未来,那么艺术则代表了肯定过去的力量。艺术——尤其从古典时代走出来的艺术,带有强烈的传统性,纵使因主体的差异和时代的变迁而呈现出无限具体的丰富性,也并不违背其一般的弹性原则。在中国书法中,这样的弹性原则就是“笔法”和基于汉字的造型,它们是维持书法之仍为书法的“常规”之所在,深深地根植于自身的传统之中,或谓之“千古不易”。此外,我们还能找到更多的诸如空间分割、节奏的展开与闭合、墨法的变换等因袭性的“惯例”,它们在历代经典中作品被惊人地反复使用,而不因此减低自身的感性力量和艺术价值。任何熟悉书法史的欣赏者都不难感受到沃兴华所受的这些书法原型的沾溉,而很难把他简单地认作一个反传统主义者。把弗莱的那句话放在沃兴华身上也许是恰当的:“我们说他不合常规,他表现出一种与传统的断裂。但如果他真富有创新精神,他很快就会展示出一种传统的性质,尽管是一种深层次的传统。”[4]沃兴华有权利为自己辩护:“其实我没有一笔是自己的”。

在这样的前提下,我们才能谈艺术的“独特性”,这种独特性的动机,可以从两方面获得解释。

一是艺术史运动的一般要求。艺术史是个连续不断的变化过程,旧的表现程式及意象、体裁的持续使用,会造成人们对它感受性的降低,甚至厌倦。这时候,敏锐的艺术家就会掀起革命,以新的程序取代前者。新程序往往不是凭空制造的,而是在传统或现实中发现、改造和提升而来。而旧的被遗弃的程序也不意味着永远的死亡,它可能在日后某个阶段重新引起人们的兴趣。艺术史正是这样一个交替运动的过程,新与旧只有相对的意义,它们同属于传统。不存在绝对的“独特”和“新颖”,它们很可能是曾经司空见惯而一再死亡过了的东西;是否新颖、独特,同人对它的熟悉或陌生的具体经验有关。沃兴华是否传统,够不够独特,与具体的历史眼光和经验有关。

二是独特性还来自艺术与生活的搏斗。现代俄国形式主义主张,艺术是对生活经验的“反常”和“陌生化”,诗人就是那些有组织地破坏和系统地背离日常语言的人。因为诗离不开语言,而语言又是生活中实用的东西,人们感受到的只是语言所传达的意义,而不是它自身。换言之,实用使得语言变得机械和“自动化”。作为语言艺术,诗要让人察觉到语言的存在以及它的特殊性和价值,就必须对日常语言进行变形:强化、浓缩、套叠、拖长甚至扭曲、颠倒。书法与诗有着先天相近的艺术身份,它是一种基于文字的书写艺术,要想让人感受到文字自身的造型和笔墨价值、领略到文字自身的表现性,就必须将它从日常实用的文字阅读和视觉惯性中拯救出来,采取与诗类似的手段。用伊格尔顿的话说,它“不断地产生或破坏读者的各种期望,是规律与偶然性、标准与偏离、老套头的模式与出其不意的创新之间交相作用的复杂产物。”[5]在什克洛夫斯基看来,所谓艺术,“乃是指那些用特殊手法创造出来的作品,而这些手法的目的就是要使作品尽可能地被感受为艺术品。”[6]因此,刻意求工是理所当然的艺术行为。一旦被感受到“独特”,形式主义者就大功告成。

[1]诺思洛普·弗莱《批评之路》,王逢振等译,北京大学出版社1997年,第8-13页。

[2]韦勒克、沃伦《文学理论》,刘象愚等译,生活·读书·新知三联书店1984年,第298、268-269页。

[3]什克洛夫斯基等《俄国形式主义文论选》方珊等译,生活·读书·新知三联书店1989年,第22页。

[4]诺思洛普·弗莱《批评之路》,王逢振等译,北京大学出版社1997年,第107页。

[5]伊格尔顿《文学原理引论》,文化艺术出版社1987年,第221页。

[6]什克洛夫斯基等《俄国形式主义文论选》方珊等译,生活·读书·新知三联书店1989年,第3页。

四

然而,沃兴华自身的独特性又究竟在哪里呢?他是如何深入传统,又鲜明地表现出与传统的距离?我想从美国著名诗论家布鲁姆的“强者诗人”说起。

作为当代“耶鲁学派”的中坚,布鲁姆在其曾被誉为“过去二十年来最大胆最有创见”的著述中提出了“诗的误读”之说。依照他的见解,近代诗人因发现他们的前辈在主题和技巧上的优先权,因之产生了“影响的焦虑”——一种唯恐背负窃取前人财富的骂名的苦楚。为克服这种焦虑,廓清自己的空间并崭露头角,他必须偏离前人,通过对前人进行有意的、荒谬的误读(创造性的校正)来确立自己的风格。亦即“把前人的某些次要的不突出的特点在自己身上加以强化,以造成一种错觉——似乎这种风格是‘我’所首创的,前人反而似乎由于巧合而在模仿‘我’。”[①]布鲁姆把承受焦虑而又奋斗着的艺术家称作“强者诗人”:

所谓诗人中的强者,就是以坚忍不拔的毅力向威名显赫的前代巨擘进行至死不休的挑战的诗坛主将们。天赋较逊者把前人理想化;而具有较丰富想象力者则取前人之所有为己用。[②]

这样,强者诗人看上去像个“令人讨厌的不像学生的学生——永恒的‘新左派’老祖宗”,但他坚持“即使在受苦,我将依然是强者”。

我们从沃兴华身上能看到“影响的焦虑”并不突出,甚至相反,他为自己和传统关联性所做的辩解,倒体现出某种“分离的焦虑”。不过,他确实一直“以坚忍不拔的毅力向威名显赫的前代巨擘进行至死不休的挑战”。他作品最突出的两个因素是“碑学”和“民间”,因此,他所进行的种种反常和陌生化处理,就表现出“野蛮”和“原始”的倾向,尽管是经过了常规和惯例浸润了的野蛮和原始,一种浪漫主义所倾心的“奇迹的复兴”。通过这样的努力,传统就以“带着某种异化了的庄严回到我们面前”。另外,沃兴华带来的视觉冲击力还不仅仅因为他根植于碑学,而是在于他对包括碑学在内的传统书法程序进行了大胆的“裸露”,使之做到真正的可察,而不像古典主义那样要尽可能地将程序“隐蔽”起来。这种程序裸露会产生一种布莱姆所说的“逆崇高”的效果,即造成前辈的相对虚弱。[③]我希望把“裸露程序-逆崇高”作为对研讨会中石开所说的“邪乎”以及沃兴华所说的“将传统放大”的具体解释。

席勒说过,如果“素朴的诗”一味沉迷于感性表面,它就可能变成虚假的自然主义、伪古典。而在今天,伪古典正采取了与大众媒体的媚俗美学相适应的姿态,即“不惜一切代价想讨好,而且要讨最大多数人好的一种态度”。[④]在这个意义上,沃兴华代表了当代与媚俗浪潮搏斗的壮举——尽管注定会一败涂地。我不认为沃兴华所有的探索性作品都是成功或无可挑剔的,至少有些少数字的大尺幅作品就显然带有尝试的特征,但这并不重要。重要的是他一贯的创作实践能引起人们怎样的关于艺术的更多思考。

[①]哈罗德·布鲁姆《影响的焦虑》,徐文博译,生活·读书·新知三联书店1992年,“译者前言”第2页。

[②]哈罗德·布鲁姆《影响的焦虑》,徐文博译,生活·读书·新知三联书店1992年,第3页。

[③]哈罗德·布鲁姆《影响的焦虑》,徐文博译,生活·读书·新知三联书店1992年,第106页。

[④]米兰·昆德拉《小说的艺术》,董强译,上海译文出版社2004年,第205页。

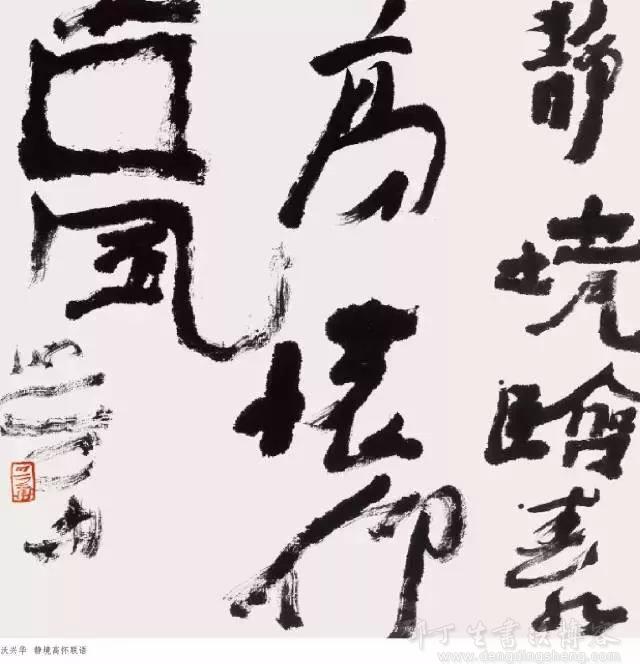

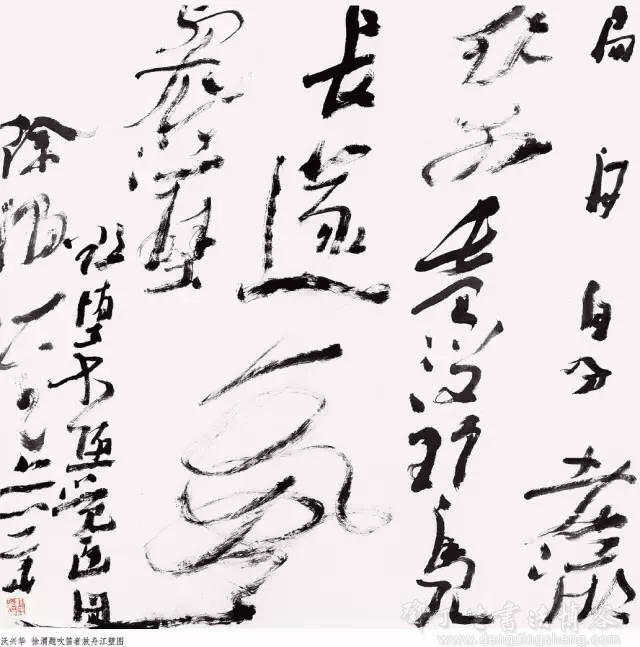

沃兴华作品