鲍贤伦,籍贯浙江鄞县,1955年出生于上海,1982年春毕业于贵州大学中文系。1974年起先后从徐伯清、姜澄清先生学习书法。近年来曾在中国美术馆、浙江美术馆、宁波美术馆、沈阳鲁迅美术学院美术馆、上海中华艺术宫等地举办个展。现为中国书协隶书委员会副主任,浙江省书协名誉主席,浙江省文史研究馆馆员,浙江大学艺术与考古学院教授,中国国家画院研究员,中国艺术研究院书法院研究员,中国兰亭书法艺术学院名誉院长。

艺术创造不需要走“群众路线”

——鲍贤伦访谈

受访人:鲍贤伦

采访人:王子庸

王子庸:您的隶书具有强烈的陌生化效果,似乎在排斥一般的接受者。我对您书法的接受就有一个过程。起先觉不出好在何处,觉得与自己前见中的隶书相去太远,某种程度上近乎一种笔墨游戏,后来越来越喜欢。

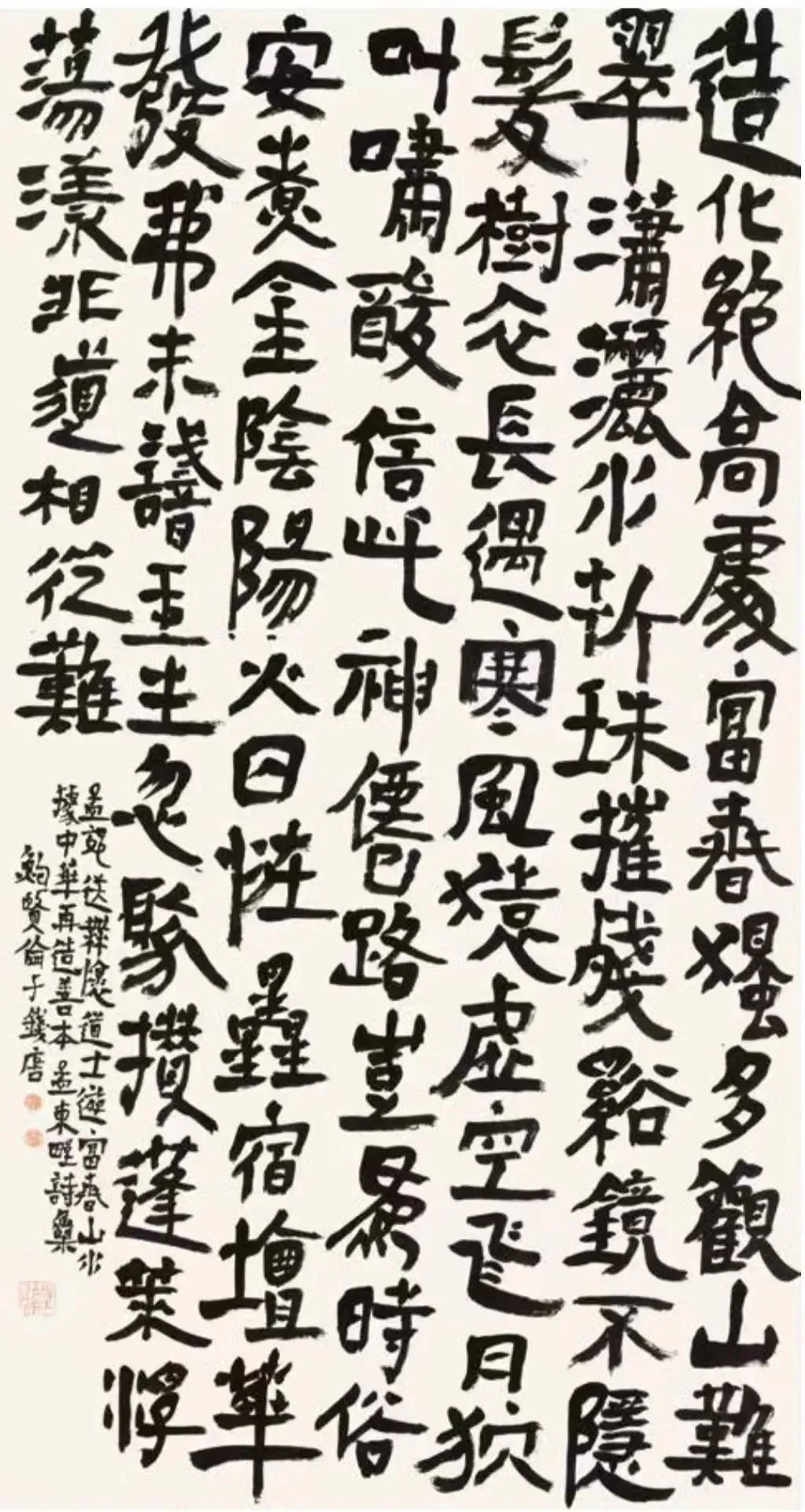

2021年

〔唐〕孟郊《送无怀道士游富春山水》

178cmx97cm

王子庸:如果像诺贝尔奖词一样高度概括一下您的隶书创作,可否说是:汉碑的朴厚加简牍的灵巧?

鲍贤伦:可以。概括就是删繁就简,抓主要矛盾而已。不能要求精准而面面俱到。

王子庸:2006年,您举办的个展以“梦想秦汉”为名,您说“梦想秦汉是我的审美追求”。秦汉的书法艺术为什么那么打动您?

鲍贤伦:2006年元旦,我的第一回个展在杭州恒庐美术馆举行。按该馆惯例要给展览取个名,思考良久,取了“梦想秦汉”这个名。“秦汉”是我的理想目标,“想”是行动方式和过程,“梦”是对自己的这种追求进一步修饰:因朦胧而诗化,因非实境而无奈。有人替我刻了“梦见秦汉”印、“梦回秦汉”印,都太坐实,“回”是回不了的,“见”也见不到的。

但不要紧,关键词是“秦汉”,这是我给自己的“正名”,多少有点“拉大旗作虎皮”了。展览期间便有人撰文“杭城劲刮秦汉风”。我是不得已而为之,用一个展名换来了社会上对我的隶书的认知。

我在展览的《自序》中开篇写道:“梦想秦汉四个字,是我的审美追求最直截了当的告白。”你问秦汉书法艺术为什么那么打动我,我愿意再抄录一节《自序》中的文字:“秦汉是隶书的天堂。秦汉人写隶书,不过是将篆书捷写、便写罢了,先天地具有基因上的遗传优势。秦汉人集体地写隶书,必然因人因用而发生不同,压根儿没有塑造风格类型的负累。隶书本是秦汉人别无选择的家常话、口头语,拿腔拿调地念台词,实在是我们无能的误读。”

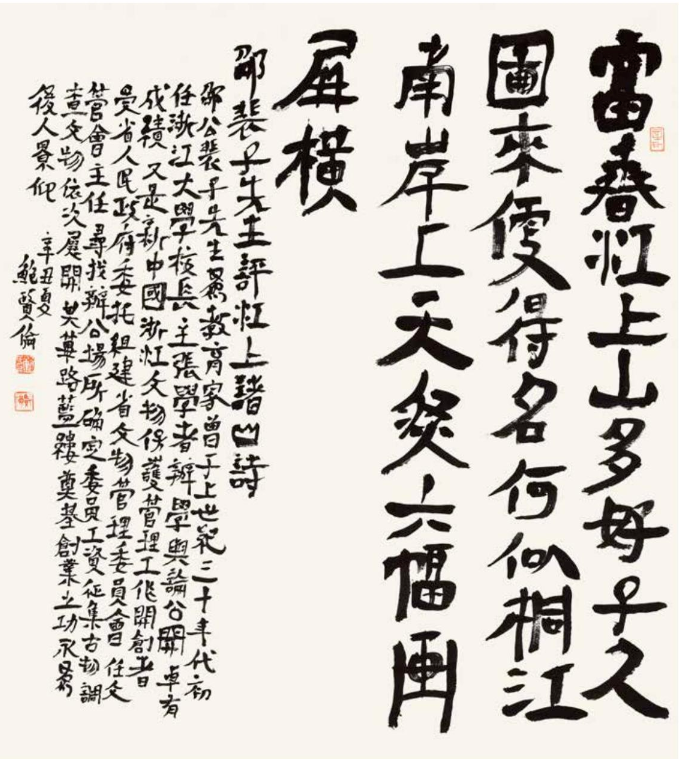

2021年

〔现代〕邵裴子《评江上诸山》

72cmX65cm

王子庸:您曾说,您的启蒙老师徐伯清先生要求您每天写小楷二千字,“这意味着我每天必须坚持写六七个小时,每次写下来,我的手都恢复不到原来样子,必须靠另一只手帮助才能恢复”。“那个时候我一共写完了50万字的小楷”。这种方式的训练对您意味着什么?您觉得这种训练方式是否是普遍适用的?

鲍贤伦:这段经历对我是珍贵的回忆,让我在学书之初就对艺术有一种刻骨的“敬畏”心理,同时培育了能吃大苦的品性,从此一生不敢“游戏”,不敢懈怠。可以说,在心性养成上的意义确要大于艺术实践本身。这样的训练方式肯定不具有普遍适用性。有几个人吃得起这种苦头,它事实上形成了一座高门槛,将许许多多人拦在了书法门外。而且我认为学习主体积极性的调动非常关键,而每个人的情况条件又是千差万别的,用一种模式、方法对待并不合适。单就“大运动量训练法”说,数量是质量的必要保证,但质量不是数量的必然结果,如不适当还会走向反面。艺术学习的成效是由各个要素的最佳配合而成的。天才有天才的方式,常人有常人的方式,谁都有权做书法家的梦。

2015年

隶书“长爱始知”七言联

138cm×23cm×2

王子庸:您的隶书道路,是由汉碑而汉简而秦简。在您看来,这三者最大的区别是什么?

鲍贤伦:简而言之,汉碑气象堂正博大,汉简姿态活脱生鲜,秦简气息古雅静穆。如此这般,相对而已。

王子庸:您当时为什么没有选择楚简而是选择了秦简?

鲍贤伦:也留意过楚简的意趣,但楚简的字形与汉隶字形没有内在的传承关系,由汉上溯,取秦系文字是最方便自然的选择。

王子庸:您隶书创作中对墨色变化的放弃,是为了趋古吗?

鲍贤伦:大致是的。古人的用墨是很“简单”的,就是黑。古人不搞水墨并用,所有的墨色变化都是由醮墨多少行笔疾缓自然而然形成的,仅仅如此而已。甚至可以说,“高古”的艺术氛围是与纯粹的用墨方式相关联的。只是到了后来,大概是受到文人画兴起的影响,书法才逐渐被人弄得水墨淋漓了。到了当代,追逐丰富的墨色变化成了价值判断,这个判断带来的负面影响是用墨的庸俗化。令人眼花缭乱的墨色变化能连结目光,难以沟通心灵,阻碍了感动的生成。

针对这种情况,我才说了放弃墨色变化的话,那是激愤之词。既然是用毛笔蘸墨在宣纸上行走,墨色肯定不会单一的。但变化的墨色必须与用笔、与宣纸构成一种合理的、自然的关系。任何为墨色而墨色的设计一旦可以被看出来,都是不够高明的。一件作品如果只看到变化的墨色,肯定是不成功的。

我也会作墨色的实验,但会有分寸,绝不会让它跑到用笔、形体的前面去。

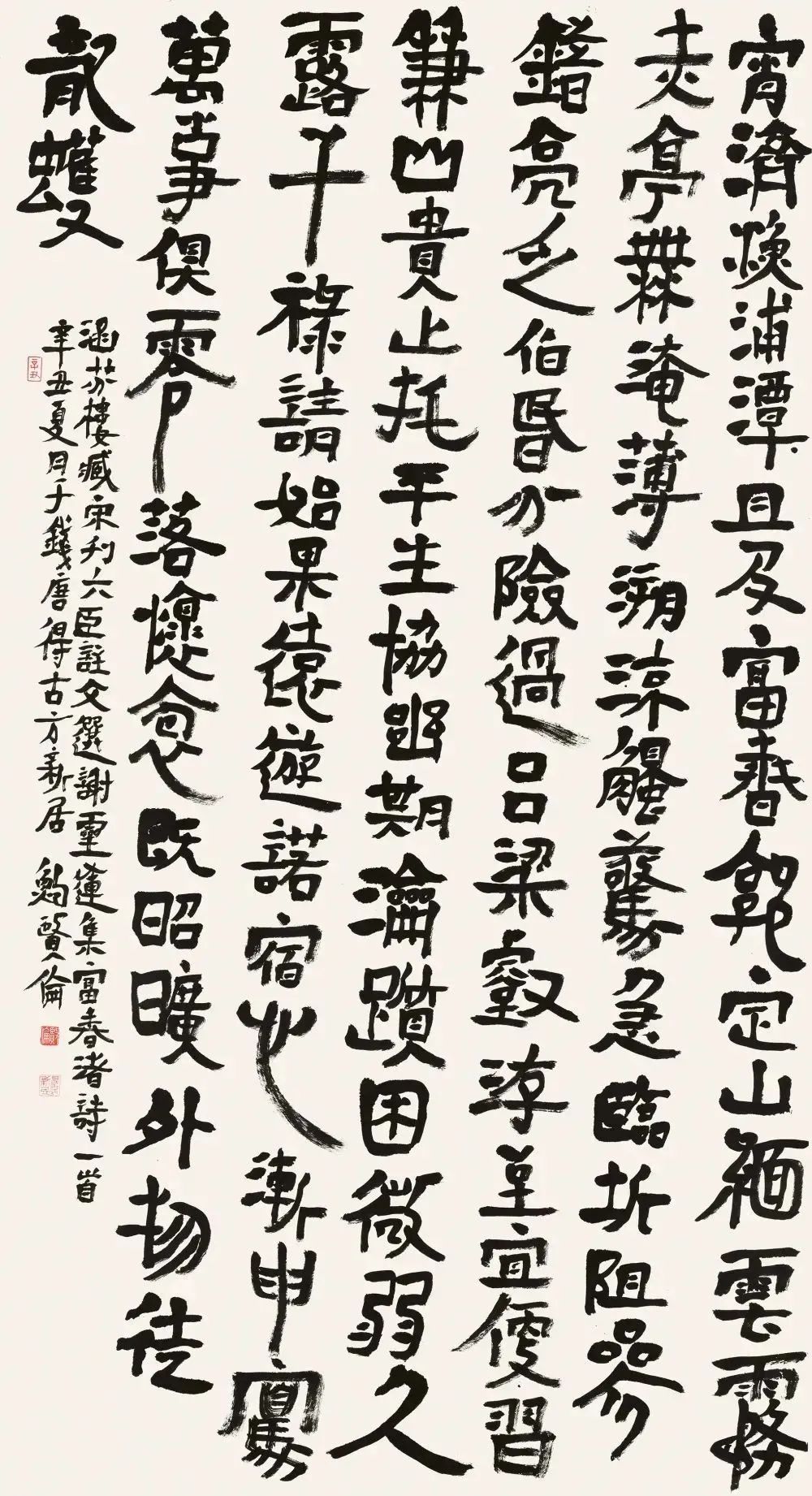

2021年

〔南朝〕谢灵运《富春渚》

178cmX97cm

王子庸:您隶书的结字,一方面有宏阔的大气象,另一方面,也有些奇巧的构思,与您的款字行书近。对结字,您一定有自己独到的心得。

鲍贤伦:结字很重要,类似“相貌”呀。结字不是靠“发明”的,是靠积累而“发现”的,读字书是一种方便有效的途径。古人在竹木帛上、在铜器陶器上,在摩崖石壁上留下了许多今天看来“构思奇巧”的字形,我们只要用心发现就够受用了。好的文字编就可以事半功倍地解决这个问题。好的文字编不是仅作“工具书”备查的,是可以象读书那样阅读的。当然奇巧的构思要放在宏阔的气象里,就不能单靠字书了,摩崖可以作为示范和启发——摩崖的客观条件逼迫作者必须从大处着眼,并随机随势化解碰到的难题,于是我们同时看到宏阔和奇巧了。

王子庸:您为求秦汉气象,用笔放弃小动作,做减法。线质方面,不可能也做减法,这方面,您是怎样的追求。

鲍贤伦:秦汉气象是天生的。秦汉隶书的技法也是自然自在的。时隔两千年,所有的“语境”全变了,今人的取法一定难以避免自以为是的聪明陷阱。比如把技法弄到花里胡哨的地步,以为这才叫“创作”。我觉得用笔上多余的小动作是不值得去追求的,就象过度的墨色变化是不值得提倡的——在技法上不是越繁复越好!这是根本性的观念分歧。舍弃了多余的用笔小动作,就要提升保留动作的质量,以求得线条质量本质性的优化——使线质变得更加“单纯”(这是很高级别的品质),既让线条本身值得玩味,更让线条不妨碍大气象的营造。我是按这个思路在努力的。

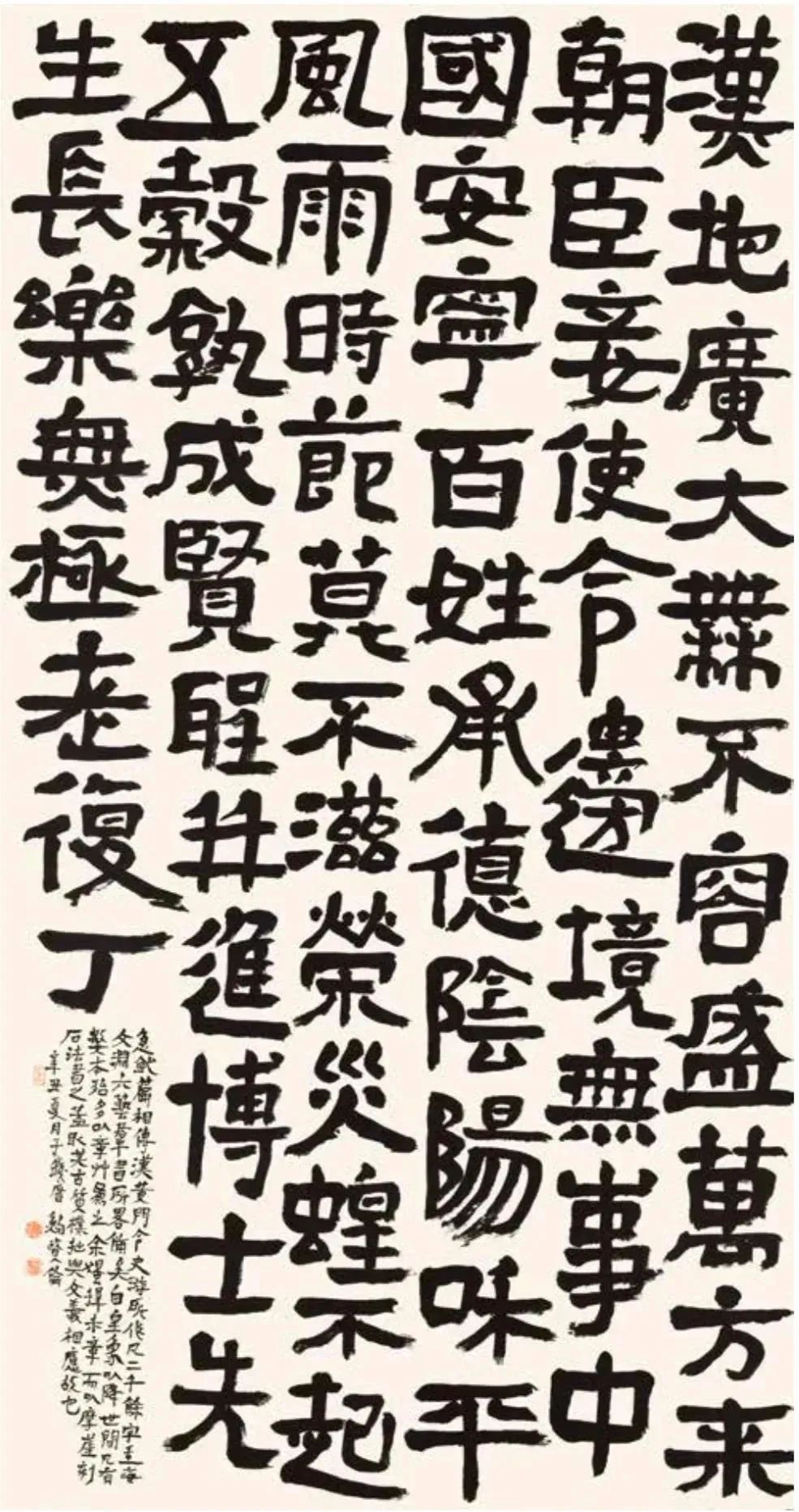

2021年

〔汉〕史游《急就篇·末章》

178cmX97cm

王子庸:您写隶书用的笔、用的墨、执笔方法似乎与一般人不太一样?

鲍贤伦:不至于吧。笔是普通羊毫,饱满一些就行;墨是一得阁、云头艳;执笔方法有两种,分别用于隶书和草书,都有据而管用。总之,我没有“秘密武器”。

王子庸:用笔更重要还是结体更重要,一直是书法界争议不休的话题,您的意见呢?“用笔产生结构”?

鲍贤伦:用笔决定点画、线条的质量,也影响着结体的生动性,所以它是重要的;结体是作品中最容易被观者感知的要素,是作品中最“现实”的客观存在,所以它也是重要的。但是两者的重要性有区别:用笔的重要性具有内在本质性质,最终决定着作品品质的高下;结体的重要性在于它是作品中最外在最显明的要素,是联系用笔和章法甚至营造气韵的最基本单位。两者谁更重要呢?不同素养的人对此可以有不同的理解。

我自己也曾撰写过用笔产生结构的文章,但在实践中还是兼顾用笔与结体,在不同的阶段有不同的重点。其实说到底,两者可以分开理解和剖析,但肯定是一并实践的。用笔有独立的意义,却终究要在结体中实现。