篆书之难,主要的不是笔法,而是字法。笔法上看,中锋为主,或纯用中锋;结体上,倒是需要下一番功夫,像铁线篆的标准、对称,可是需要功夫的。

相比于其他书体的发展和创新,篆书也是最难的。书法史上真正对篆书起到创新作用的,可以说只有两个人:一个是邓石如,以隶法入篆,使篆书的书写性更强了;另一个是赵之谦,以魏碑入篆,别开生面。至于其他大家,比如唐代的李阳冰,以及后来的吴让之、杨沂孙、徐三庚、吴大澂、钱坫(dian)、王福庵等,虽然也很厉害,但并没有什么实质性的新意。吴昌硕在石鼓文上成就很大,金石入篆,但与邓、赵二人的创新相比,还是差距较大的。

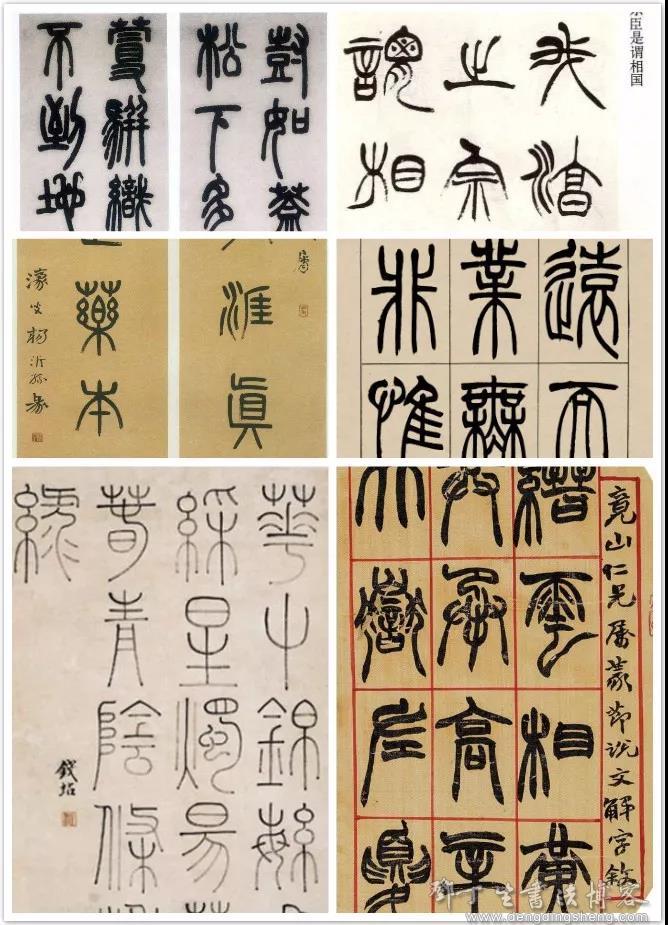

自左至右、自上而下:邓石如、徐三庚、杨沂孙、吴让之、钱坫、赵之谦。

所以,邓石如、赵之谦对后人的影响也非常大。赵之谦堪称“天才”,书画印无所不通,而且均具有极高造诣,可惜活的不久,英年早逝。他的篆书“不拘小节”,有着魏碑的潇洒粗狂。假如你是学铁线篆、玉箸篆出身的初学者,刚看到他的篆书会觉得别扭,但随着学习的不断深入,对历代书体进行考察之后,就会越来越能品尝到赵篆的味道。

今天,应该说是篆书式微的时代,真正对篆书有深入研究的人少之又少。因为,开篇说了,篆书难在字法,而字法是很深的学问,需要研习者长期坐冷板凳,把自己深埋于故纸堆中学习古人的知识。而更多的书法人,为了入展、获奖、出名,改变生活状况,很难去做这样的事。纵览当今书坛,在篆书方面保持热情、且有一定造诣的,江苏书协副主席仇高驰算一家。

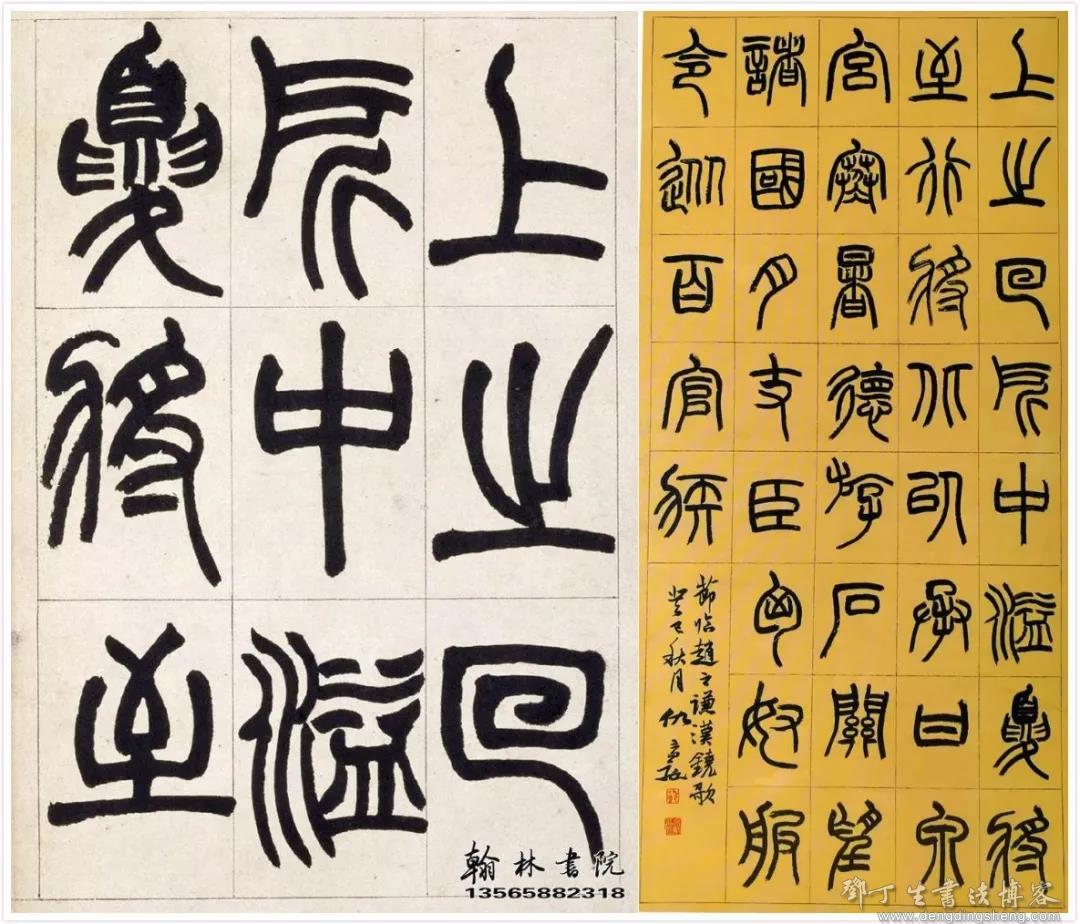

《汉铙歌册》是赵之谦为弟子所书范本

这是赵之谦《汉铙歌册》原迹和仇高驰的临作。通过对比可以看出,虽说是临作,但仇主要还是保留了自己的笔意,像赵之谦在起笔和收笔时的魏碑笔意,在临作中基本看不到了。赵之谦篆书深受邓石如影响,只是后来他深入学习魏碑之后,大胆以造像笔法入篆,起笔以方笔入,收笔微按出锋,有种“吴带当风”的感觉。而仇的临作,主要还是中锋行笔,线条平铺直叙,结字也比原作略长,意临的成分大些,但也不失为我们学习的榜样,毕竟功夫在哪儿。

仇高驰临赵之谦《汉铙歌》

从上面这段视频看,仇高驰的功夫很深,线质很好,他运笔的方式值得篆书爱好者认真学习。

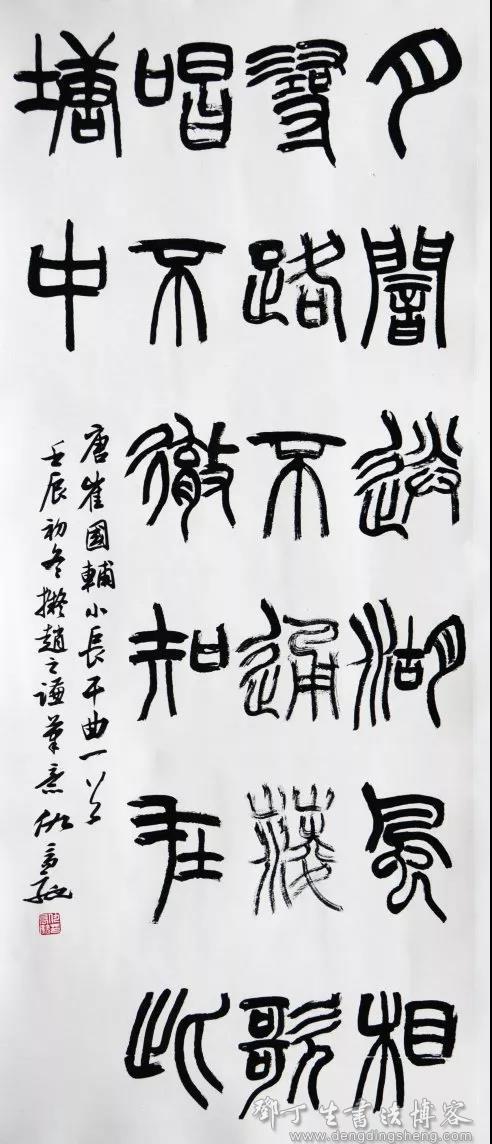

仇高驰拟赵之谦《汉铙歌》笔意的创作

仇高驰对篆书有一段论述,讲得很不错:

书写小篆,最容易忽视的是其书写性。当代许多小篆作者,因没有对这一静态书体的书写性很好地把握,从而导致描摹、板滞的弊端。赵之谦的篆书不苛求工致,字体力求有所变化;线条变幻弯曲的幅度大,姿态生动,轻松舒朗,劲健有神,具有“画”意,书写性极强。