行书的结构

行书虽然书写速度相对于楷书、隶书、篆书来说要快捷一些,但是对于结构的要求却非常严格,点画之间的搭配、虚实关系的处理都极为讲究。下面就对行书结构的特点和规律作一概述。

主次分明

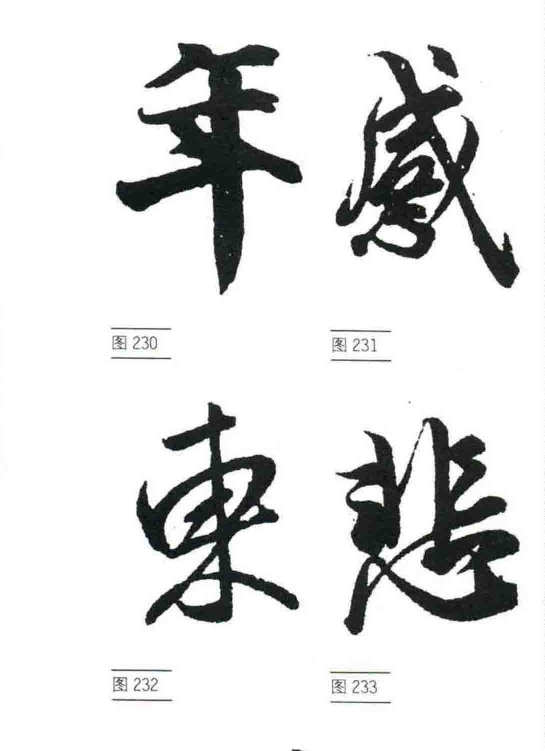

一字之中,有许多笔画,其中有主笔,也有次笔。因此,就不能一视同仁,必须首先强调主笔,在主笔上多下功夫,多着笔墨。刘熙载在其《艺概·书概》中写道:‘画山者必有主峰,为诸峰所拱向;作字者必有主笔,为余笔所拱向。主笔有差,则余笔皆败。故善书者必争此一笔。”字中主笔在结体中起看决定性的作用,它既能起到稳定重心的作用,同时又从根本上制约着字的基本形态。主笔写精彩了,整个字的姿态也就立起来了,而且也随之有了变化,有了节奏。例如“年”字的竖画,为字的主笔,正是由于它饱满和富有力量,才支撑起整个字的结构,并且显得精神。“感”字也是这样,戈钩作为主笔,修长舒展,特别醒目,其他笔画虽然只能起衬托的作用,但是正是这种主次对比鲜明,才有了“感”字的美丽。当然,行书中的主笔并不是一成不变的,它只是相对楷书来说比较灵活和自由,我们可以根据m要适当地加以变换。例如“东.字,有时可以着重表现捺画,让捺画做主笔,有时还可以让竖钩做主笔凸现竖钩的力量,这些都是允许的.只要是放置在字中,在作品中能发挥和谐和建设性的作用,就可以充分利用这些条件(图230、图231、图232)。

点画呼应

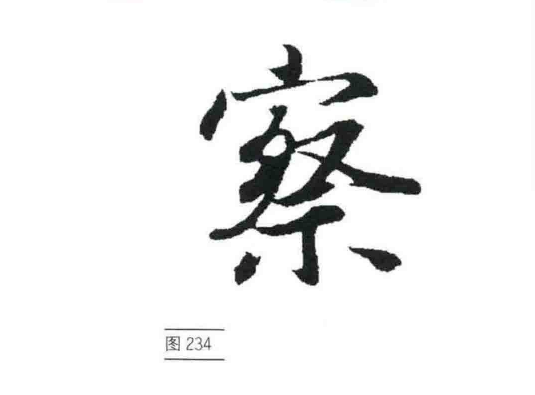

呼应是使行书结构“动”起来的关键。起笔为呼,承接为应。一笔之中存在呼应关系,笔画之间也存在呼应关系,字与字、行与行之间都存在呼应关系。呼应实际上就是一种联系,一种彼此照应。行书笔画之间的呼应一般有形连和意连两种方法。形连就是通过笔画之间的勾连将彼此关系建立起来,例如“悲.字,上部“非”的六个短横之间的勾连,以及最后一横和“心.的左点的过渡,都属于形连。通过形连这种办法,可以将一个字所有的笔画调动起来,为结构服务,使整个字浑然一体,特别生动。意连就是点画并不相连,但笔的走势方向却前呼后应,形成一种形断意连的情状。例如“察”字,上点的姿态和左竖点顾盼有情;横钩和下一笔撇画气脉相连;最后一左一右两点也彼此照应,使整个字的结构非常富有节奏感。所以,在行书结构中,不论是形连还是意连,其目的都是为了强化笔画之间的呼应关系,使结构更趋生动和有力(图233、图234)。

化繁为简

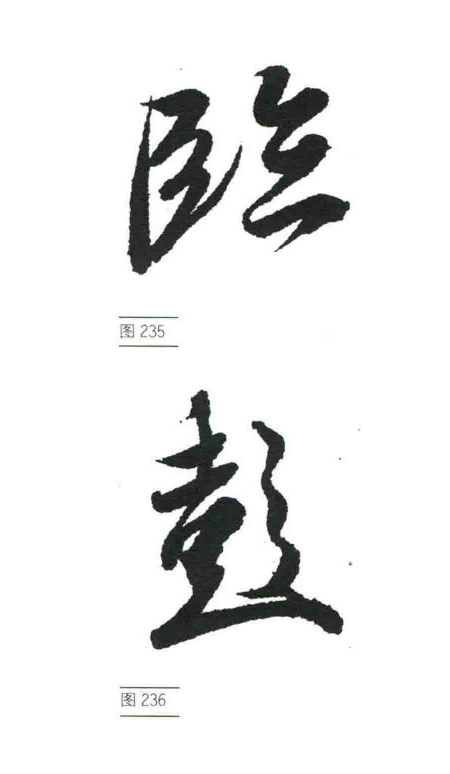

行书为什么会成为古今书法家经常采用的一种书体,为什么又会为广大民众所喜爱?一方面是由于行书易识易记,另一方面就是行书化繁为简的独特结字方法。古人最初创制行书,就是为了书写方便快捷,就是为了简约。虽然草书也是缘于这个原因而流行开来,但草书符号难识难记.要想真正把握其实很不容易,因此历史上仅有少数书法家进行草书创作。行书结构的化繁为简,就是对笔画的合理简省。当然,简省有个前提,就是不破坏原来字的大致形态,使之仍然能辨认出来。以“临.字为例,右边部分共七画,但是通过三笔就可完成:右边上边为一点一横两笔,也简化为一笔,右边下边三个“口”,共九笔,更简化为彼此联系的三笔,这样就使得原本非常繁难的“临”字经过合理简省,变得单纯美丽。再如“彭”字,共12画,但是用行书去表现的时候只两笔就可完成,不仅依然保留着“彭”字的结构特征,而且字的节奏感也增强了。所以,对于行书结构中的化擎为简原则,必须有深入的理解,只有弄懂了每个字简化的规律,并能在实践中不断运用,才能将行书真正写好(图235、图236)。

欹侧变化

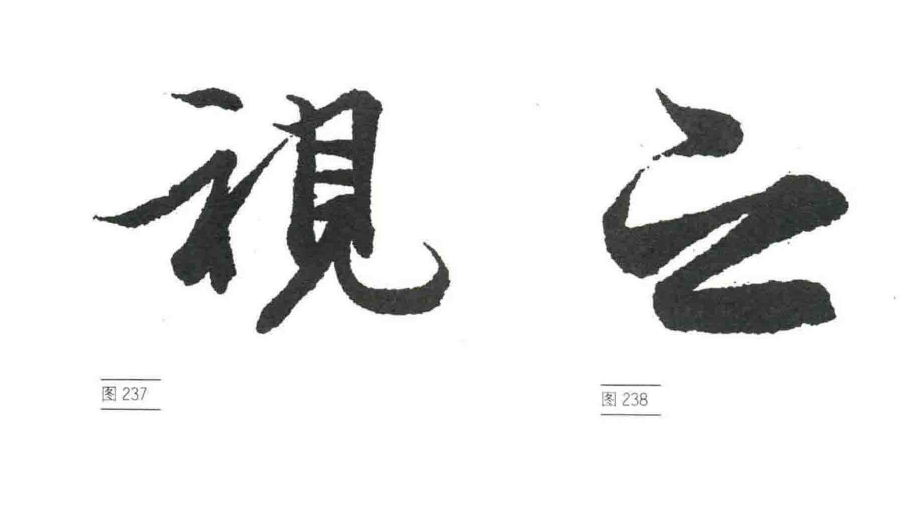

在书法中,没有绝对平直的笔画,也不存在绝对方正的偏旁部首,书法之所以成为艺术,就在于线条有丰富生动的表现力,就在于每个字鲜活的存在样式。试想一下:一幅作品中不要说字字平正,就是其中有一个字从笔画到结体都写得四平八稳,便会对整幅作品造成很大的伤害。因此,不论什么书体,从笔画到结构都讲究敬侧,讲究变化。行书由于自身的特点,在这方面也就要求更高了。我们以“视”字为例,左边部分向右斜倾,重心不稳,右边部分却向左斜靠,这样正好在字的直中线形成角斗之势,进而达到一种动态的平衡。这就是敬侧在结构中的妙用。另外.可通过左右两边笔画粗细长短的对比和变化,将整个字的节奏和韵律全都表现出来。敬侧变化不仅对某一个单字而言非常重要,而且对整幅作品也产生着重要影响。我们在运用这一原则的时候,不要患得患失,不敢下笔。行书中单个的字在作品中起着各自的作用,但行书更注重行气.注重整体的效果。一个字写得歪斜甚至失去重心并不要紧,重要的是通过其他字和局部的反方向倾侧就可以对这种失衡加以校正,这也就是常说的造险和化险的真正含义。当然,在对待行书的结构时不能一味强调歌侧变化,而彻底忽略字体本来的形态和写法,那样会使字变得无序无法,散乱无度。王玻之(兰亭序)中有20多个“之,字,虽然每个字形态各有特色,但从用笔到体势结构上只能分成四种类型。如果王羲之在创作时故意将20多个“之’字进行设计,字与字都讲究变化,也就失去了书法自然本真的东西:会走向矫情和造作(图237、图238)。