八月的漳州,刚刚过去的双台风并没有带来预想的凉爽,全国第四届青年书法篆刻展的评审工作在褥暑中持续了四天。期间,大大小小的碰头会、讨论会不下十余次,又经过严格谨慎的审读环节,最终有二百九十五件作品从一O五O五件投稿中脱颖而出。

这次青年展的投稿作品大致分为几个主要类型:

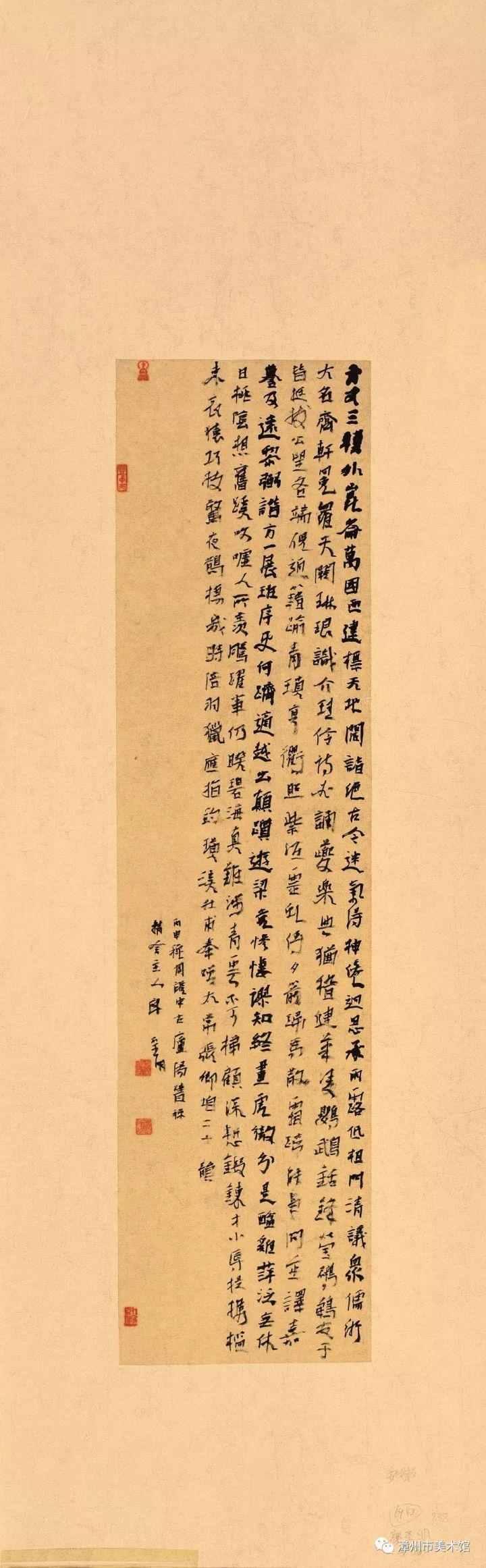

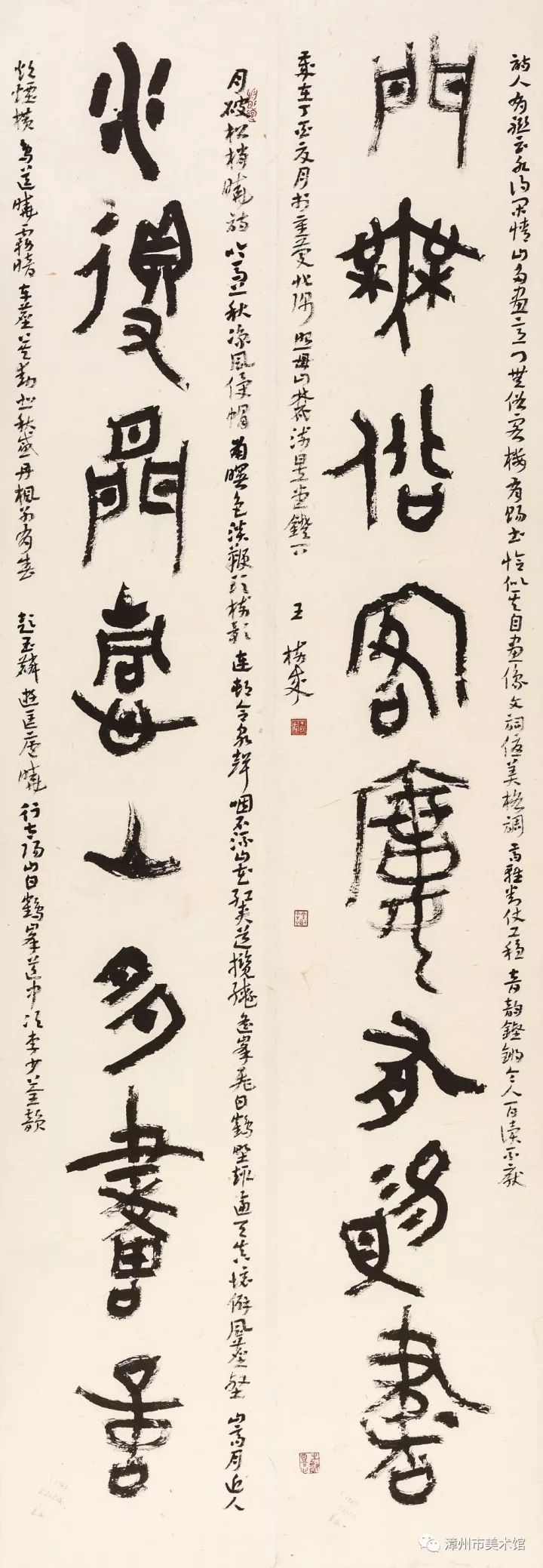

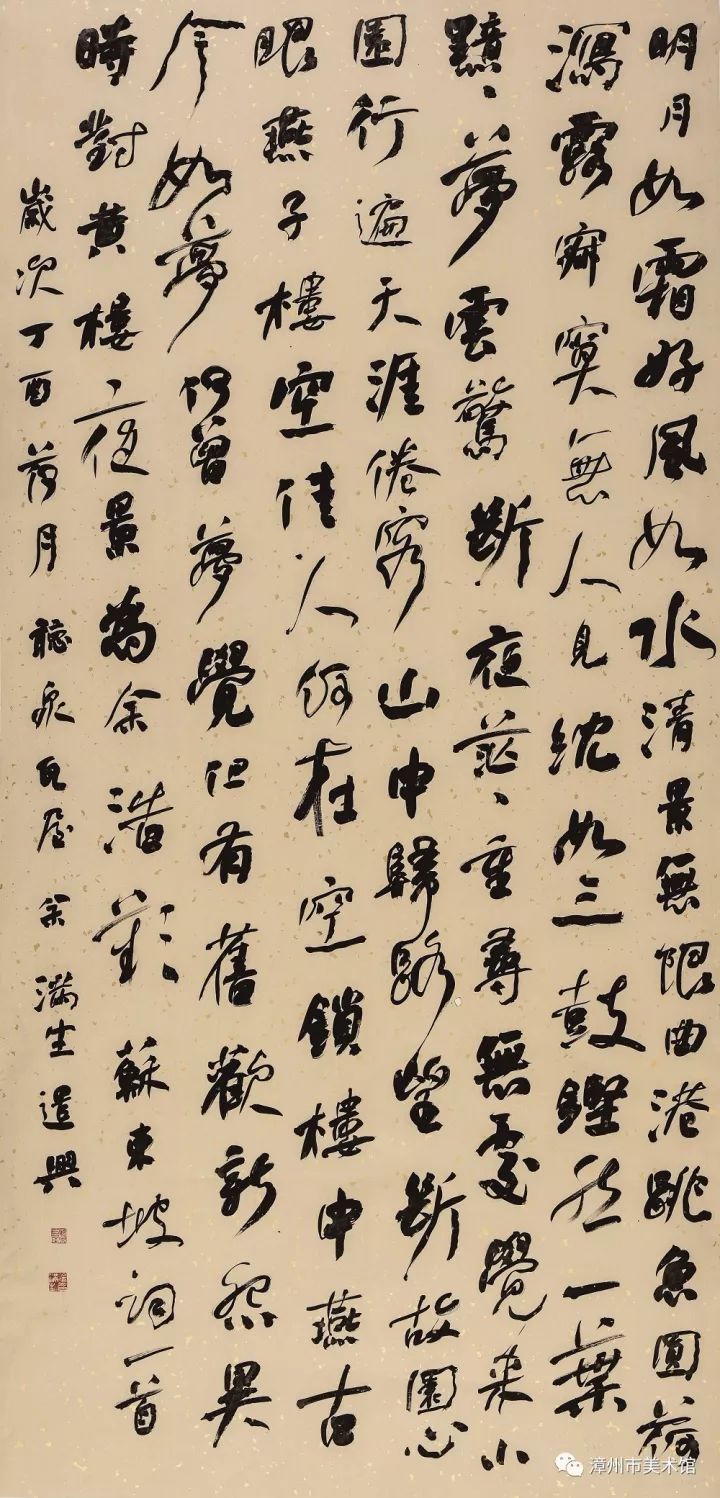

一是老老实实写字,将自己习字的原始状态呈现出来。作品多用比较规整的宣纸,没有拼贴、装饰点缀,书风选择也多偏向经典工稳一路,如习欧字、柳字等;

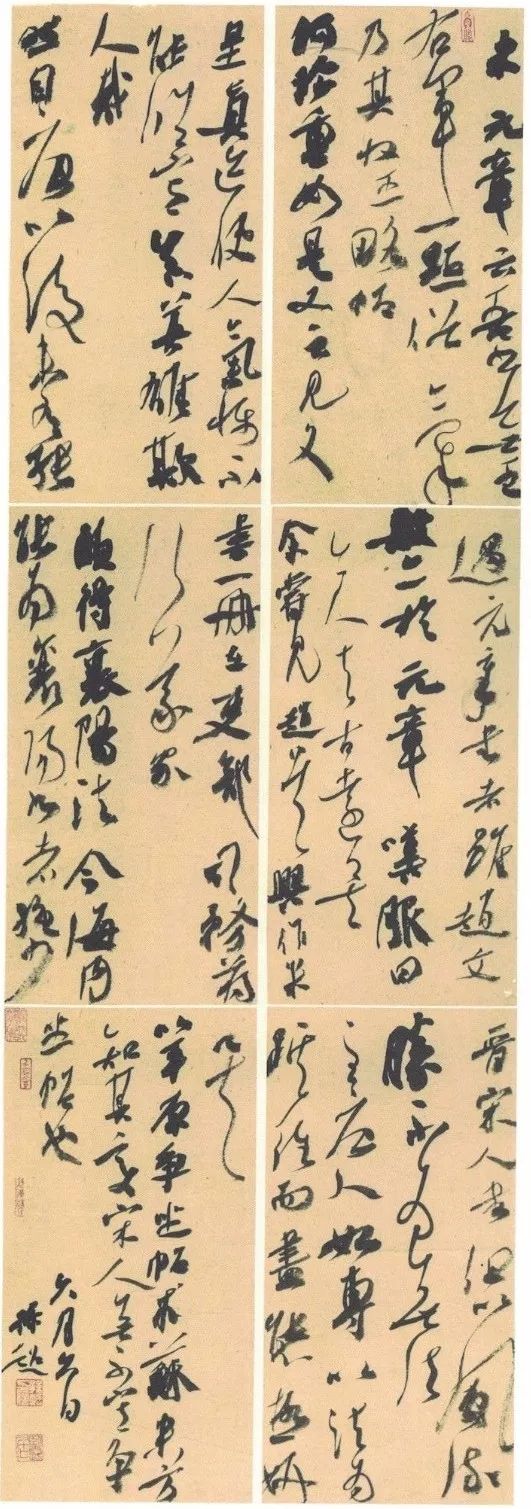

二是模仿近几年展览中较为流行的风格或者形式,即所谓的跟风现象。依然能够看到非常熟悉的取法赵之谦、何绍基、苏东坡、“二王”等等;

三是集古字,力求每一个字都有出处,惜略显呆板,大多输在了感染力上面;

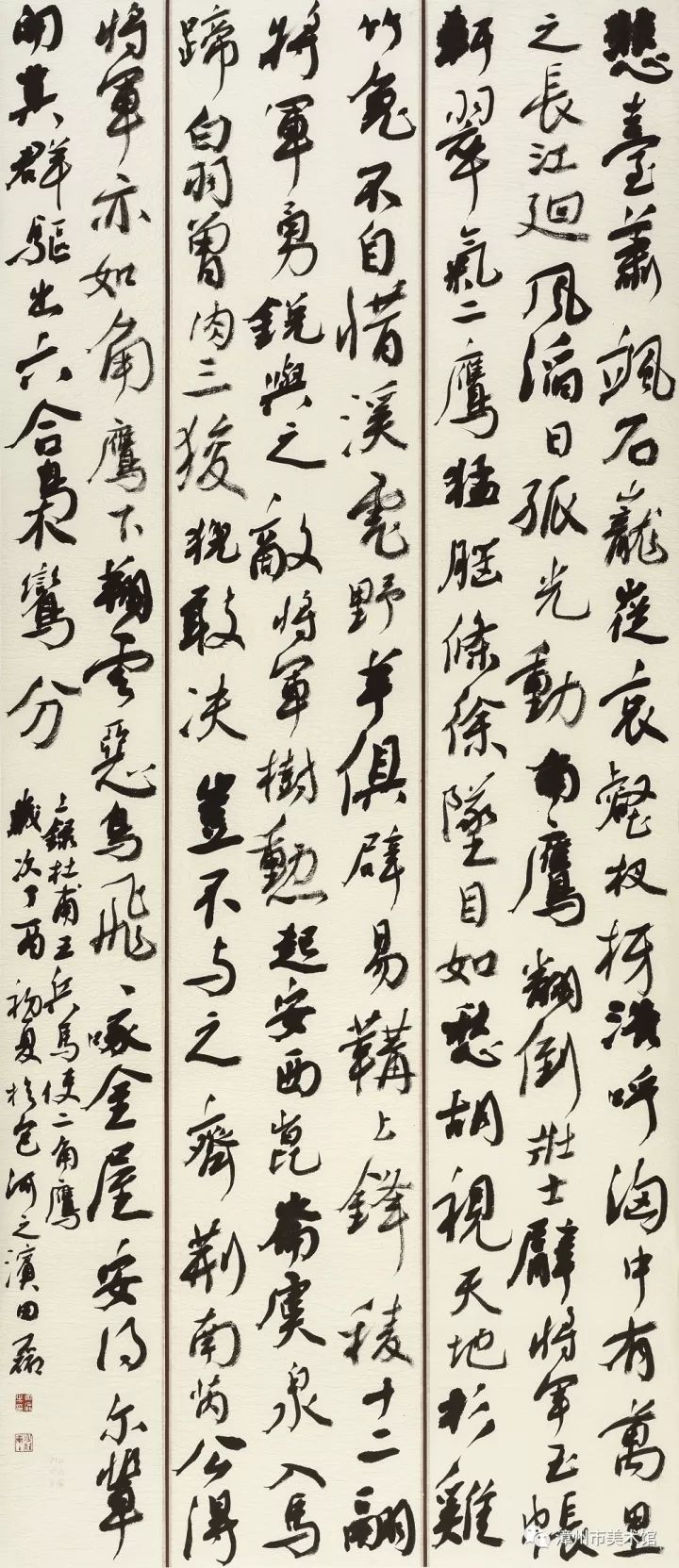

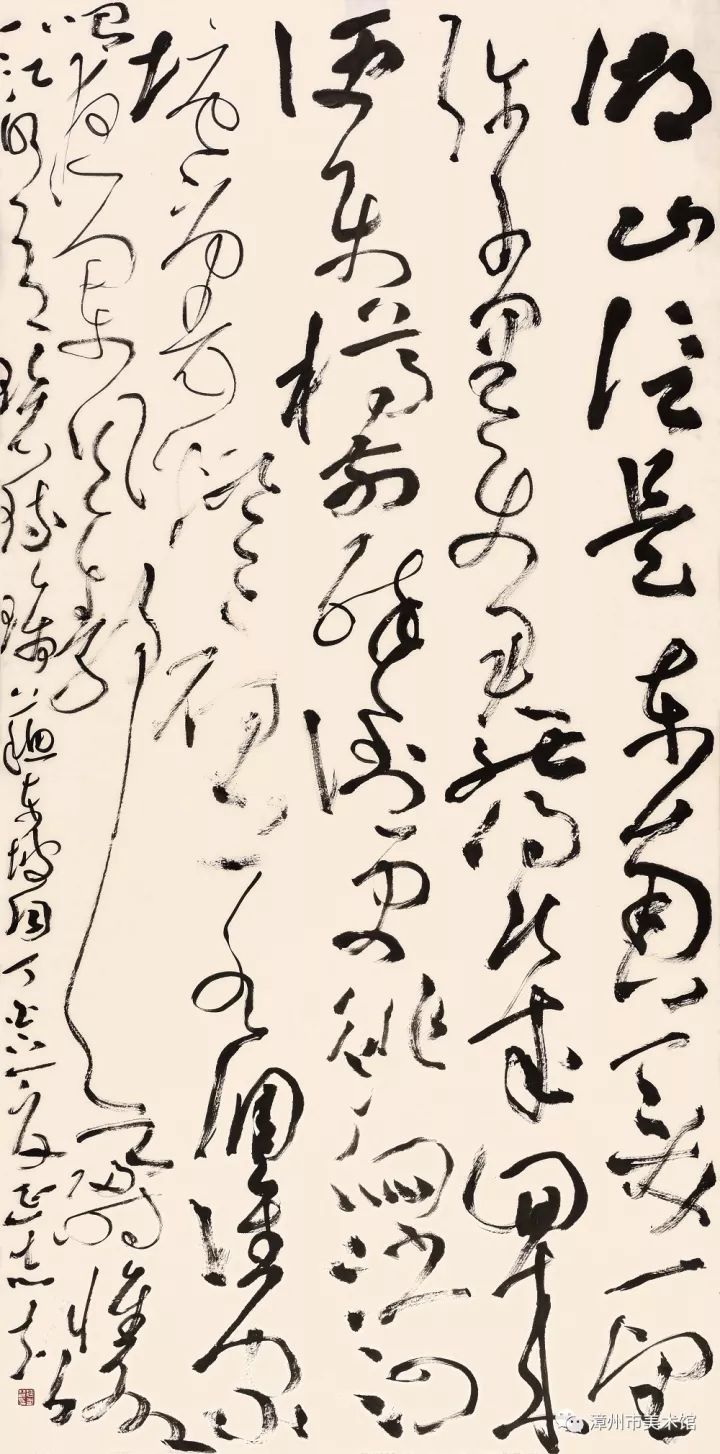

四是有意识地表现自己的理解与想法,这一类作者多有较为丰富的书写经验,作品形式感和感染力较强,然易失之放纵,乱了方寸。

整个评审过程中,评委一致反映少有打眼的作品,这也是近年来的展览所表现出的一种稳定性。评委对传统与创新、青年创作、作品形式等问题的理解各出机杆,他们通过对作品反复地比较、讨论,感知着当下青年书法的脉搏,同时也渐渐地更新着对当代书法的认识。

最终入围的二百九十五件作品胜出的过程是异常艰辛的,每一轮筛选除了必要的幸运之外,都要有足够的说服力去打动大多数评委。在这样一个复杂有趣的考试过程中,有﹂些问题值得我们关注。这既是对当下书法展览的反思,也是藉以樱度当代书法的一个必要环节。

出于对青年作者的鼓励,此次展览的评审原则特别提出:“充分考虑青年展的特性,对在传统基础上有创新意识的作品给予更多关注,体现作品多样性”。

相应地,评审程序也在投票表决之后特别设计了“审看提举”环节,这一环节对评委的要求非常严格,必须阐述提举理由,并且回避亲属、师生等因素,意在拓开评审眼光的宽度,给那些展现出合理创新意识以及少数有争议的作品一个单独评议的机会,为新的思路和表现形式增加了一层保障。

这也是对十一届国展提出的“多样包容”的践行,避免集中投票所带来的审美趋同效应。从程序上说,这是展览评审机制研究的探索与推进,这会给广大的作者传导一种鼓励多样化的信息,同时也是一种提倡在深入传统基础上合理创新的导向。

然而,在这一环节中,被提出来的作品寥寥无几,其中大多因未得到半数以上评委的认可而落选。尽管评委们对创新的解读各异,但对创新的方向、分寸和基础是有共识的。评委们兴奋的眼神投射出了对新思路的渴望,事与愿违的是,这一次作品辜负了新的规则。

这种尴尬的背后是当代书法对创新的无奈与误读。至少是近二十年中,传统与创新问题一直是当代书法的关键词,也上升为我们这个时代书法发展的重要命题。

几番讨论、探索过后的沉淀,植根传统的创新成为了书界的共识,这至少在理论层面阶段性解决了这个问题。

然而,在书写层面并未作出太多实质性的发展。此次展览中,很多作品都透露出了作者求变、求新的意识,然而这些毫无顾忌的“创新”恰恰反映出了当代书法对创新的种种误读。

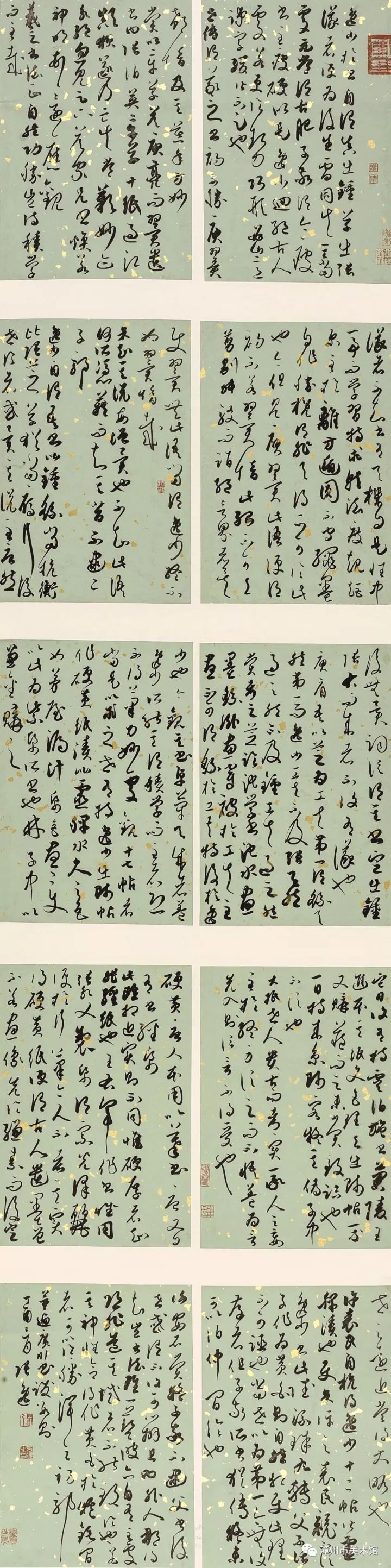

书写层面,小楷随意增减、变形点画;章草草法以己意妄为;行草书随意变乱、离析点画。此为不通字学,盲目创新。制作层面,可谓极尽工巧之能事。各种花纹的打印纸张满目琳琅;更有甚者以高分辨率扫描技术打印纸张,以仿造古代刻帖的形式形成视觉冲击,点缀的题识跋语亦是生拼硬凑。此为喧宾夺主,投机取巧。更何况,这些也都是古人玩剩下的东西了。

历史经验已然非常清楚,所谓创新并不是靠着书写之外的因素去装饰,也不是以违背法、理为代价的篡改捏造;而是一个自然而然的过程,一定是以传统经典为根基,以学养、阅历、探索等因素综合产生效应的结果。

既不是量的简单累积,更不以主观意志为转移。因而,这对于以入展为终极目的的作者来说是不切实际的。他们所理解的创新主要是如何在众多作品中让评委眼前一亮的耳目一新,这与我们倡导的创新不是一个层面的问题。

前文有述,评审委员会为青年展专门设计了新的评审原则,意图以此发现更多优秀后进,丰富青年书坛的书写思路。更进一步讲,这种对青年的特殊照顾的背后一定是对这一群体有一种期待,抑或说对青年书法篆刻的创作表现有一个模糊的设想。

从字面的要求来看,希望青年人表现出应有的锐气,显露出植根于传统的创新意识。此次展览将年龄上限定在五十岁,这是新时代下与时俱进的年龄划定。那么,就十八至五十岁年龄段的人来说,对于书法的理解、体悟、表现与积累会呈现一个什么状态。

从学书规律上讲,应该处于与古为徒还是自出新意的阶段,青年的锐气和初生牛犊不怕虎是否一定会转化为或者推动创新,这些问题还值得我们探讨。

至少以古人的经验来看,除个别天资卓越的书家之外,绝大多数书家在形成个人面目之前都要经历一个比较长的学习积累阶段。时至当下,我们姑且将此次青年展的作品状况视为当代青年书法篆刻创作的一个缩影,从前述几种作品类型以及最终入围的作品来看,能够比较顺畅自然地做好集古字便是比较理想的水准了。

以书法学习的方向而论,这次青年展透射出来的迹象无疑是相对积极的。尽管目的、方法、层次有别,然而大家都在摸索如何在展览时代表现中国书法的魅力。至于更深一步的创新也只能是现阶段为之努力的目标而已。

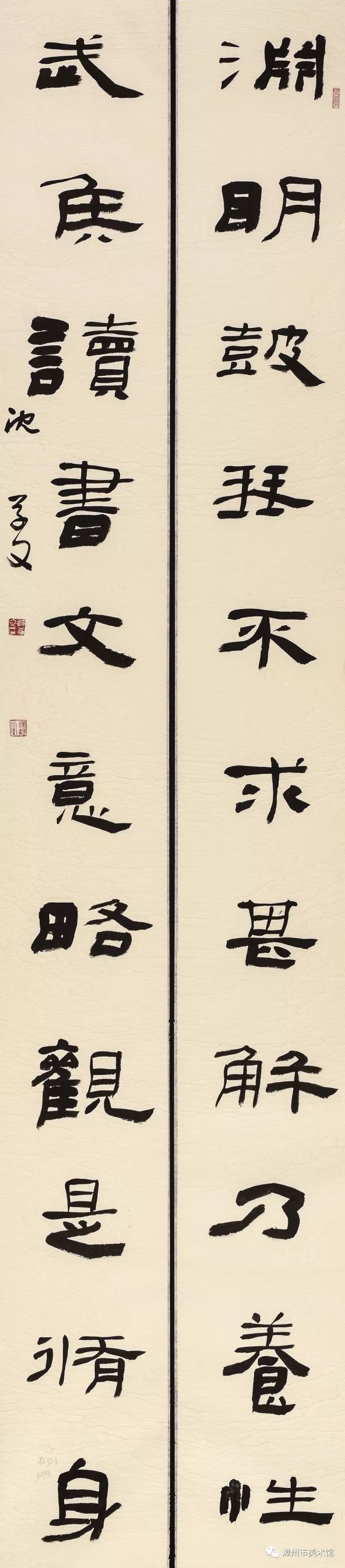

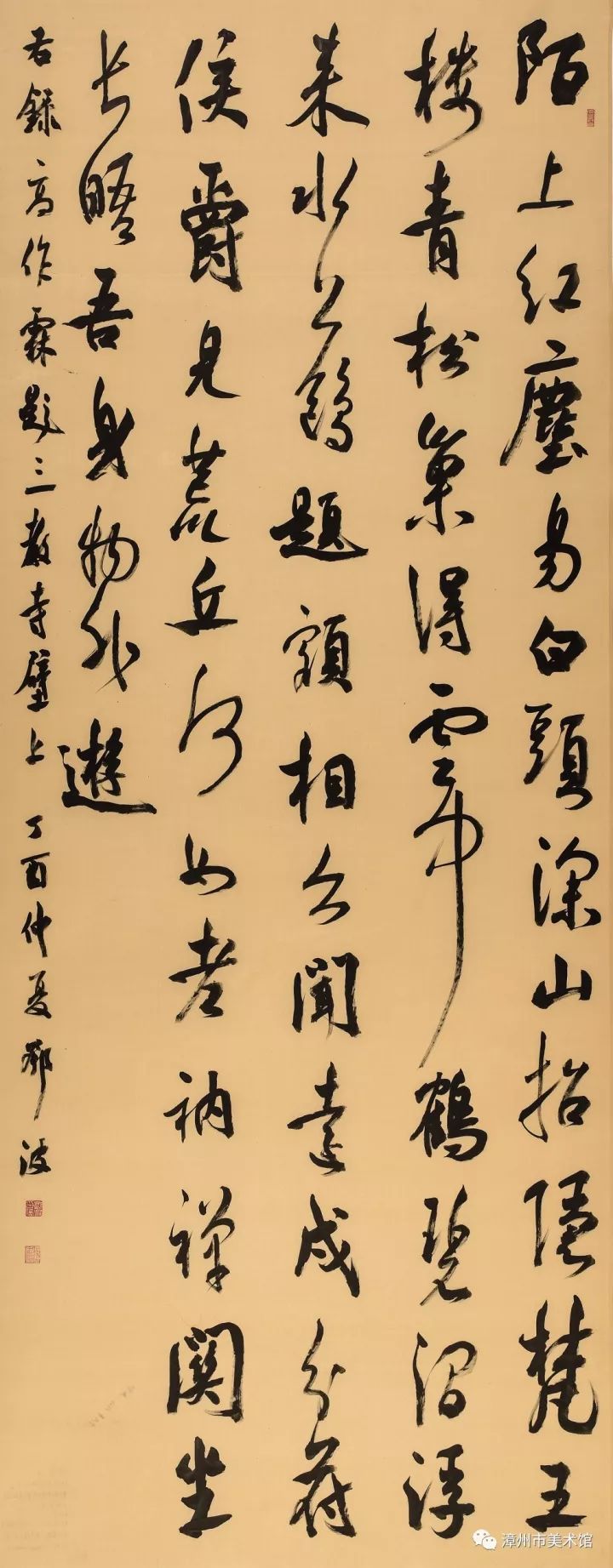

值得一提的是,入围作品中有一些作者非常聪明地利用了明清时期里适合展示的书风,从中借鉴展示与书写的表现手法;也有作者对清人“提纯”过的颜真卿、苏东坡进行挖掘,辅以适当的形式点缀。如此既避免了沾染当下展览体的时风,又展示出了笔墨表现力和对取法资源的思考,自然与众不同。

事实上,以当代书法的总体状况来看,传统基础上的创新应该是整个时代的宏观目标。建国以后,我们对传统经典书法、文化的继承尚难称厚积,薄发又谈何容易呢!

从评审规则设计的角度来说,此次实践离预想的成果还有一定的距离,然而这正可以深化我们对青年群体的认知,切实地把握他们这一阶段的突出问题,在今后的展览中予以重点关注。

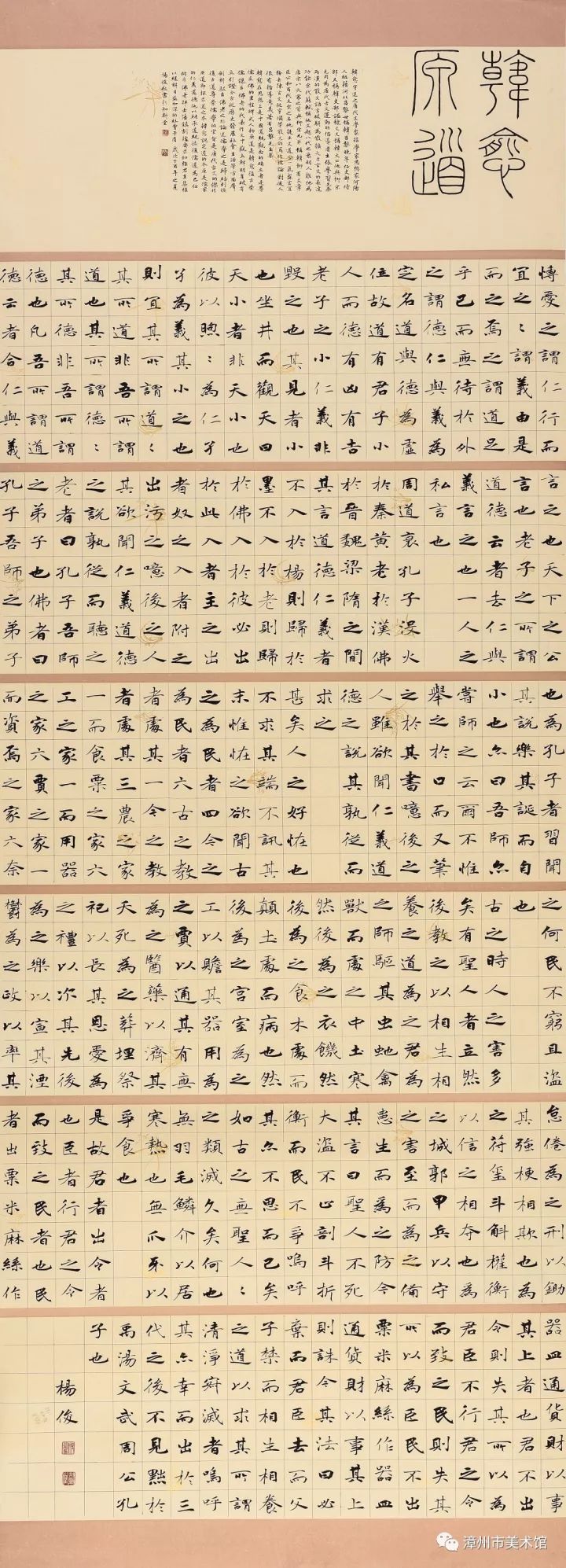

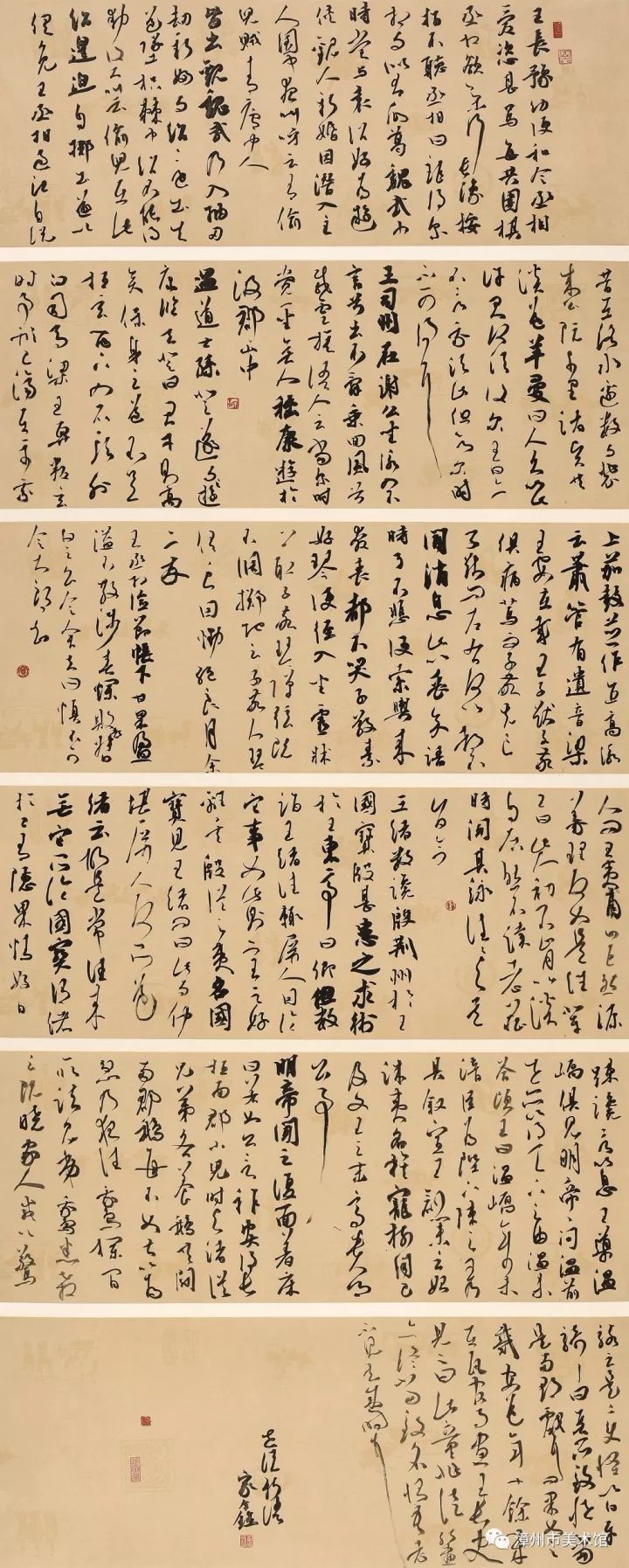

此次展览中,审读环节耗费的时间是最多的,所有评委对每一件作品都进行了从头至尾的审校。结果实是令人汗颜的,有近半数的作品存在不同程度的缺漏字、替换字、错字、格律等问题,自作诗词的比例明显偏低。

较为常见的现象如抄录古文随意替换文字;篆书、草书变乱古法;以书写习气为自出机杆;抄袭古人原作等。有一件章草作品甚至前三个字就全部错误;还有自拟跋语文辞不通,生搬硬套,很多作品的笔墨功夫与文化修养极不相符。

最终,经评委们表决,为了树立良好的导向,凡原则性的错误必须淘汰,不少笔墨表现力不错的作品在这一环节纷纷落马。

“艺文兼备”在近些年的展览评审中被提到了相当的高度,起到了很好的导向作用。然而,令人费解的是,在这样的背景下,青年展上仍然出现了如此多的低级失误。优中选优的纸、墨,绞尽脑汁的拼贴形式,对笔墨效果反复地推敲和追求,其中绝大部分作品一定经历了反复书写锤炼的过程。如果能够将此间十分之一的精力照顾一下文字和字法,结果都不至于如此。

这其中更多的应该是观念问题,对传统书法的理解绝不能仅肤浅地停留在书风面貌层面。

以此为鉴,对青年群体而言,在评审机制中对文化修养提出具有针对性的要求,进一步明确书写能力并非考察的唯一内容,会更直接地产生科学的导向作用。这种切实可行的要求在现阶段可能会比创新的理念导向更加适合青年人。

这次评审展现出了青年人的阶段性特点与问题,同时也给新规则提交了答卷,给了重新调整完善的机会。可以肯定的是,这次新规则的设计坚定了广大青年作者扎根传统的信心,重要的是启发他们更加深入地思考创新问题。

本文节选自《中国书法》

原题为:《关于“全国第四届青年书法篆刻展”的思考》

作者:张冰