历史似乎在董其昌身上画了一个颇有意味的圆圈。董其昌恐怕万万不会想到,当初他自己因落笔不工而痛失入仕良机,但是在他去世几十年后,莘莘学子们如果要想走上仕途,首先就必须仿效他的一笔一画,写出属于董其昌的书体来。董其昌一生倡导“临书不临死”,而他身后的文人士大夫们却在皇权的威慑下,必须拿出毕恭毕敬的态度来临摹董书。不但临摹,而且必须是“死临”,真正是“千人一面,全国一体”。如果不是后来的咸丰皇帝对董其昌的书法尊崇发生了改变进而引起所谓碑学派的陡然“起事”,董其昌很有可能将一直作为后代的书坛正宗而被人顶礼膜拜。

作为一代书法大家,作为一位毕生都在追求文人理想的倡导者,面对这一切,董其昌究竟是应该感到自豪还是应该感到悲哀呢?

▋▎《千年书法》之《浓墨宰相》解说词

乾隆四十七年,对于六十四岁的刘墉来说,是春风得意的一年。这一年,刚刚才过了正月,虽然还是天寒地冻的季节,但刘墉却在飞扬的雪花中早早地嗅到了春天的气息。这时候的刘墉虽然还在任湖南巡抚,但他已经接到了御旨,他被任命为左都御史,也就是大清朝的监察院长官。他终于可以回到阔别多年的北京了。

山东省书法家协会主席张业法:“刘墉除了他的政治身份以外,还有一个很重要的身份,这一点,很少有人知道,但是对刘墉来说,这个身份对他来说是至关重要的,这就是能够让他在中国历史上占据了一个重要地位的原因,那就是,他是清代著名的书法家,是清代帖学的集大成者,后人称他为“浓墨宰相”。”

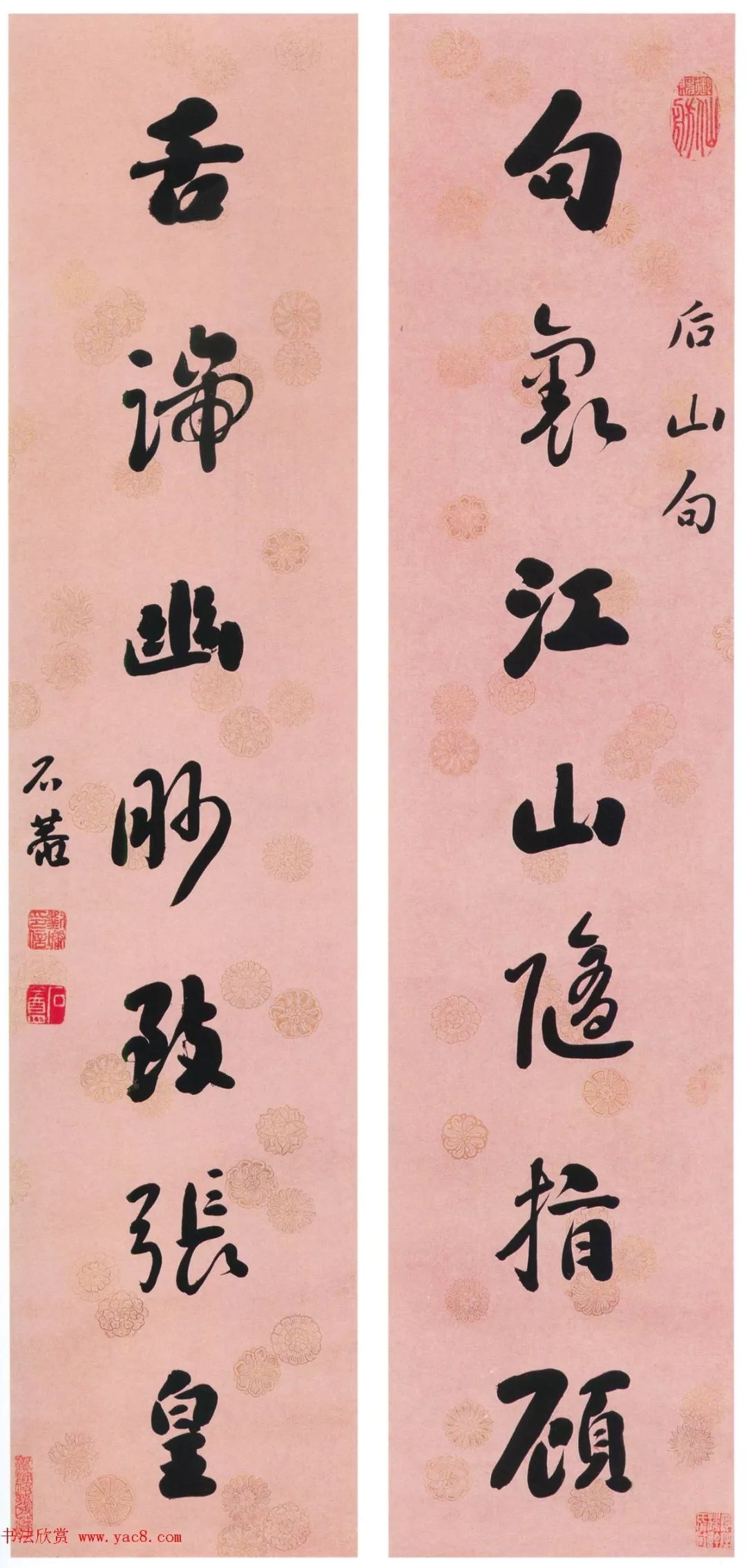

刘墉行书七言联,蜡笺93.5×21.2cm×2,安徽省博物馆藏。

释文:句里江山随指顾,舌端幽眇致张皇。后山句。石庵。

从乾隆十七年刘墉考中进士到担任湖南巡抚,除了在乾隆四十一年,回京担任过一年内阁学士外,他就一直在地方上任职,从学政、知府进而攀升到了一省的方面大员。从山西、陕西再到江苏、湖南,二十多年的时间过去,刘墉也已经是一位须发皆白的老人了。但他又怎么能甘心长期被排除在京城之外,只是做一个方面大员呢?刘墉的这种不甘心是颇有些依据的,除了对权力的欲望外,还因为他有一个赫赫有名的父亲,他的父亲就是他仕途生涯里的坐标。

刘墉的父亲刘统勋刚正不阿,为官清廉,备受乾隆皇帝信赖,以至于乾隆赞叹道:刘统勋不愧为真宰相。在刘统勋政治生涯的巅峰时期,他既是内阁首辅同时又兼任军机处的首席大臣,作为臣子,这已经是一人之下,万人之上的权力最高点了。

乾隆三十八年,已经忙碌了一天的刘统勋奉旨入宫议事,他冒着寒冷的夜风走进轿子。当他乘坐的轿子抵达东华门前时,轿夫打开轿帘,却发现刘统勋已昏迷不醒。尽管乾隆立即派御医赶来抢救,但这位操劳了近半个世纪的老臣却始终再没有苏醒过来。谁也不会料到刘统勋竟是以这样的方式完成了他最后一次的奉旨入宫。对于这位股肱之臣的去世,乾隆皇帝非常悲痛,亲临其丧。乾隆对刘统勋一生的评价是:神敏刚正,终生不失其正。并把对臣子的最高谥号“文正”赐给了刘统勋。

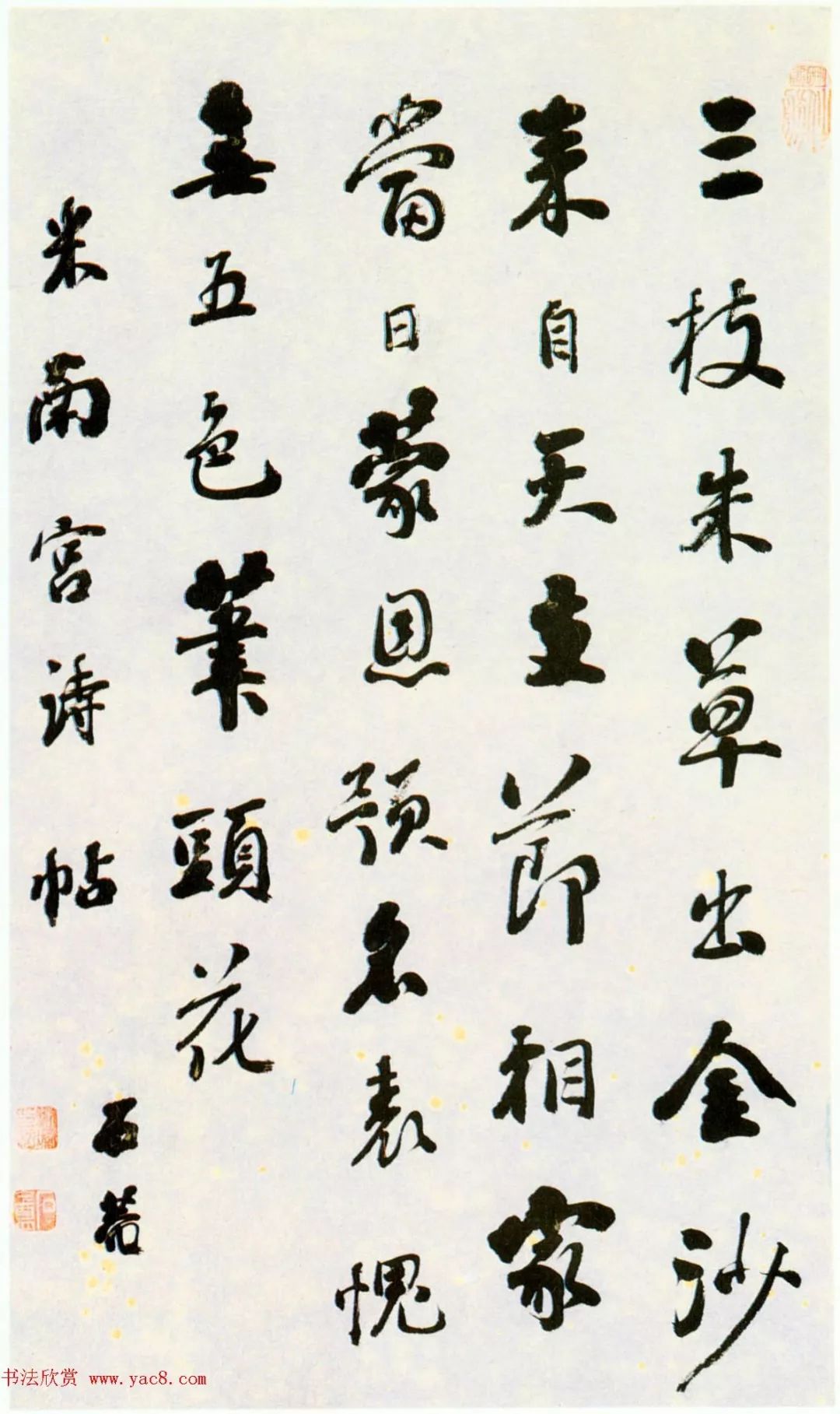

刘墉行书临米芾诗帖,80.1×46.7cm,上海博物馆藏。

释文:三枝朱草出金沙,来自天支节相家。当日蒙恩预名表,愧无五色笔头花。米南宫诗帖。石庵。

北京东城礼士胡同129号,这座四合院就是清乾隆时宰相刘统勋的府邸。刘墉自乾隆十六年入仕以后,就住在父亲府邸里面。多年以后,再一次回到这里,触景生情的刘墉,心中自然是百感交集。

1782年对刘墉来说果然是一个好年份,这年11月,回到京城不久的刘墉在升任吏部尚书后又被奉派在上书房,也就是皇子们读书之处的最高行政官员,以后刘墉长期兼任此职,这成为他一生中兼职时间最长的一个职务。

11月的京城,天气已经传来丝丝凉意,然而刘墉的心头,却涌动着融融的暖意。他知道,入主上书房责任重大,因为这个职务最有利于和皇子们建立起特殊的师生关系,所以担任这一职务意味着往往能受到皇帝的宠信和抬爱。当然刘墉也知道,今天自己能够和皇上宠信的满洲贵族大学士三宝、嵇璜共同掌管上书房,其中一个非常重要的因素还是他那一笔出神入化的好字。

刘墉的书法在当时就拥有很大的名气。清代学者徐珂在《清稗类抄》中说:“诸城刘文清书法,论者譬之黄钟、大吕之音,清妙明堂之器,推为一代书家之冠。盖以其融会历代诸大家书法而成自一家,所谓金声玉振,集群贤之大成也。”

刘墉书法的风格和明代以来帖学传统最大的不同之处,便是他不追求一般学帖者习惯的流畅婉丽或纵肆跳宕,而是以丰腴浑厚的点画、率意松散的结字和浓重的墨色,成功地营造出一种雍容、静谧甚至还带有一些慵怠落拓之相的美感。

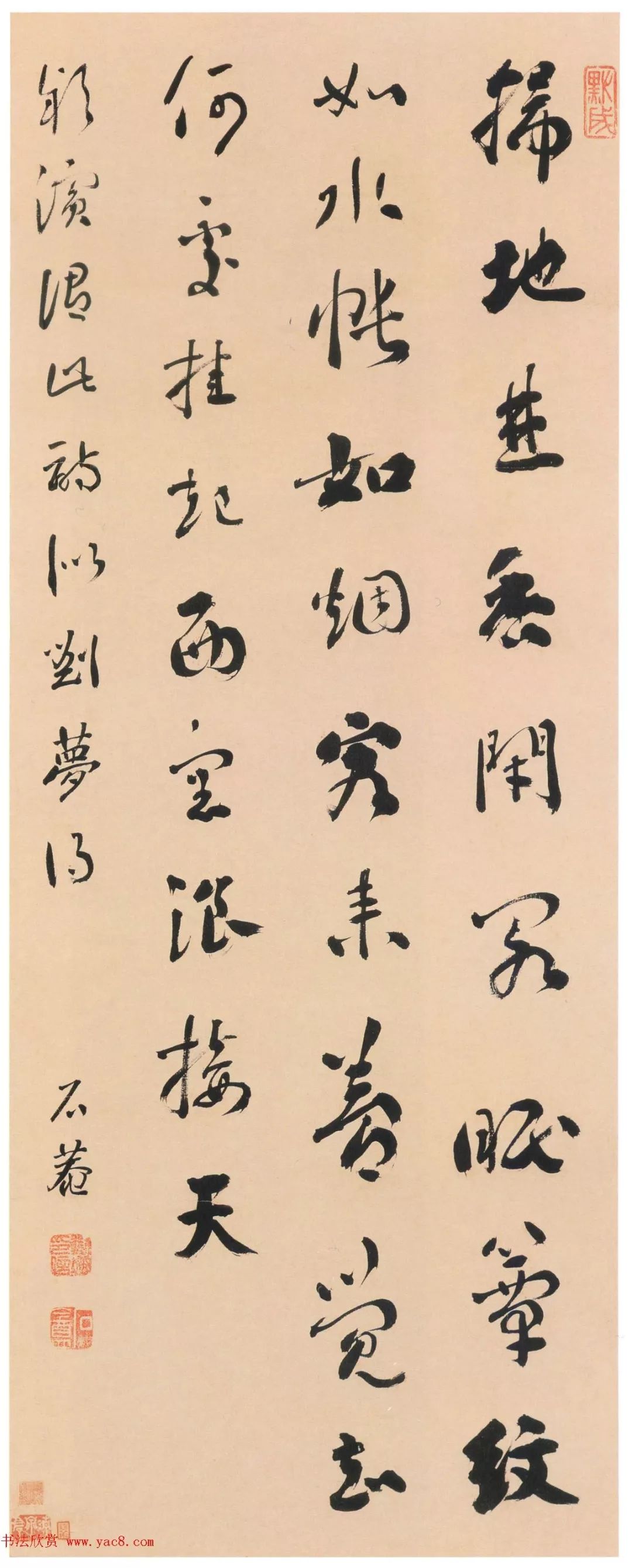

刘墉行书《录苏轼南堂诗轴》纸本,86×33.5cm,云南省博物馆藏。

释文:扫地焚香闭阁眠,簟纹如水帐如烟。客来梦觉知何处,挂起西窗浪接天。颍滨谓此诗似刘梦得。石庵。

这里是绍兴兰亭,1600多年前,被后世书家尊为书圣的王羲之就在这里完成了中国书法史上的伟大之作《兰亭序》。千百年来,兰亭成为了无数书家心目中的圣地。这块碑被称为“兰亭御碑”,无论是它的高度还是它的重量,都堪称中国古碑之冠。碑的正面是康熙皇帝手书的《兰亭序》全文,背面是乾隆皇帝游兰亭时写的七律《兰亭即事》,因此,后人把这块碑称为“祖孙碑”。康熙和乾隆,清朝268年历史中最有作为的两代帝王,在中国书法的圣地,同时用翰墨在同一块石碑上表达了对汉文化的崇敬和亲近。

尽管刘墉博览群集,书名远播,又是名臣刘统勋的儿子,但他在科举考试的道路上却是一个迟到者,直到乾隆十六年,也就是1751年,刘墉才考中进士,那一年,他已经三十二岁了。关于刘墉在乾隆十六年的这次顺利入仕,民间一直流传着种种说法。