《兰亭》真伪未终结,薛崇徽的出现让启功无法回答“郭沫若之问”!

文/尹飞卿

一

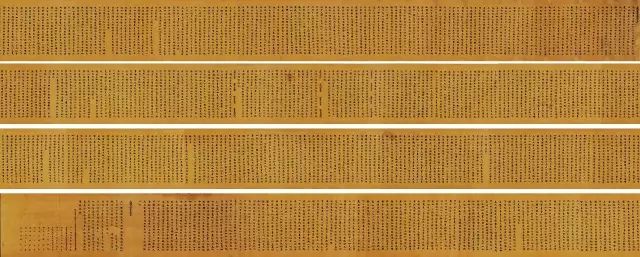

唐代县令薛崇徽如今有存世记录的写经有7件,最大的可能是即便只是登记字数最多的4件《大般涅槃經》,它将会以近40000字的墨字量,让他成为传世字量最多的唐朝官员。

薛崇徽(唐) 《大般涅槃经》卷九 保利17春拍

25×1040cm,约18.72平尺

要知道他不过唐中期陇右道一县令,与他前后的官员中,显宦并以书名世者如欧阳询、虞世南、颜真卿等,他们流传到如今的墨迹多的数百,少的数十甚至是零,多数同时期的大书家算上所有存世刻石,兴许也幸运不过他的零头。

△放大图,《大般涅槃经》卷九 保利17春拍

如果将薛崇徽写经当做书法资料看,它实际是过去一百多年间“新出资料”的一种,正如你今天可以看到这个唐朝人竟有如此多字传世时的惊叹,“新资料”给予现代人的往往是赵孟頫、董其昌时代无法拥有的眼界,甚至相比启功先生生活的那个年代,也要巨大得多。这个时代资料丰富环境超越了过去任何一个时期,对于新资料,可以完全肯定的是,它将影响人们对书法史的认识,这种影响的程度是修正型的,更可能是颠覆型的——如今的薛崇徽正在说明这一点。

△敦煌莫高窟外景-伯希和探险队-努埃特摄-1908年

薛崇徽写经的出现,首先有力驳斥了那种认为敦煌所出的写经就是写经生所写以及是“民间书法”的观点。

拙文曾通过具体笔迹等方面的指认,清楚说明薛崇徽本人是一从个人天资、文辞和书法修养、家庭伦理观到社会地位都不平庸的知识分子。他的写经无疑就是一唐代贵族知识分子的书法作品。

二

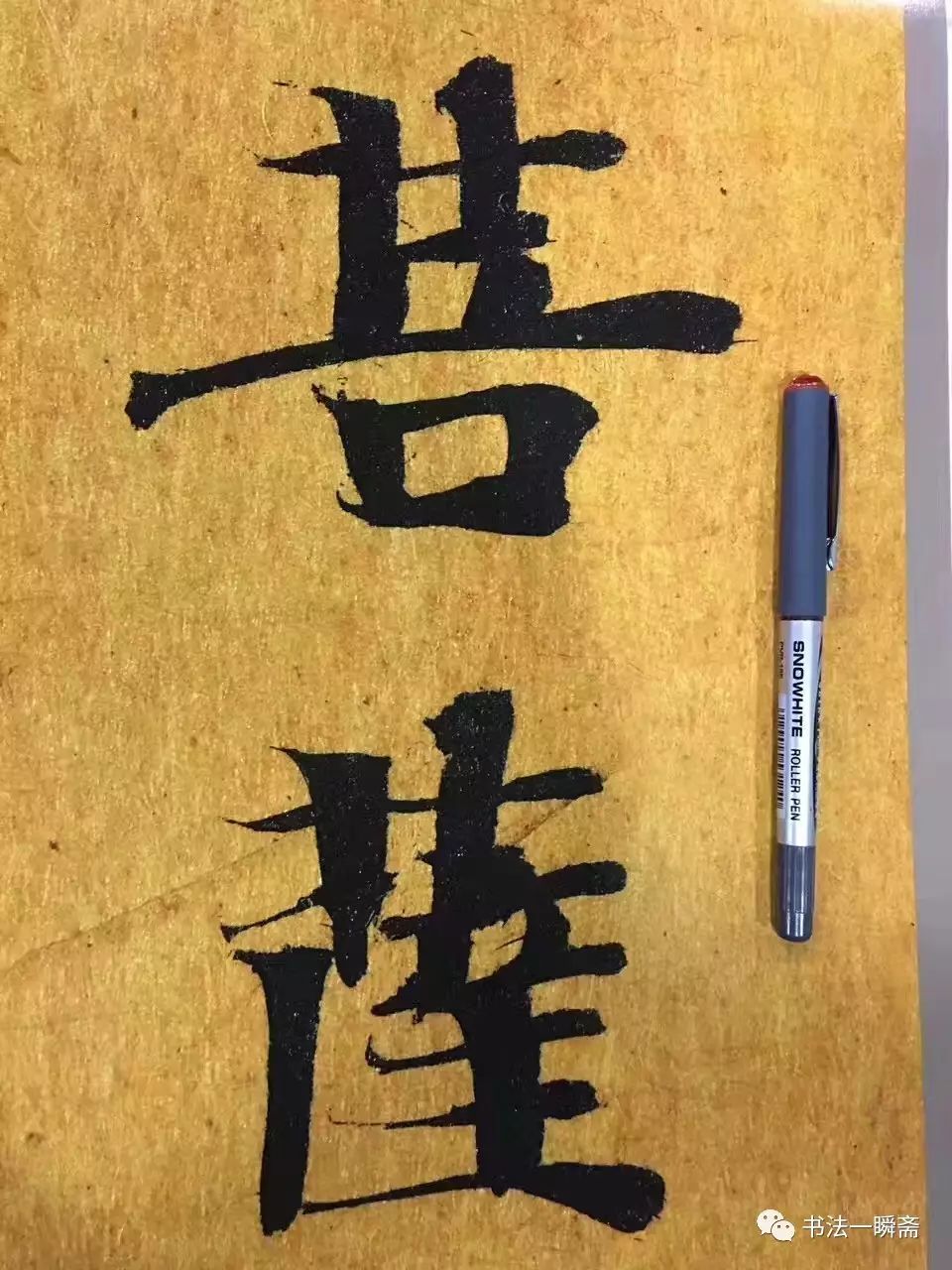

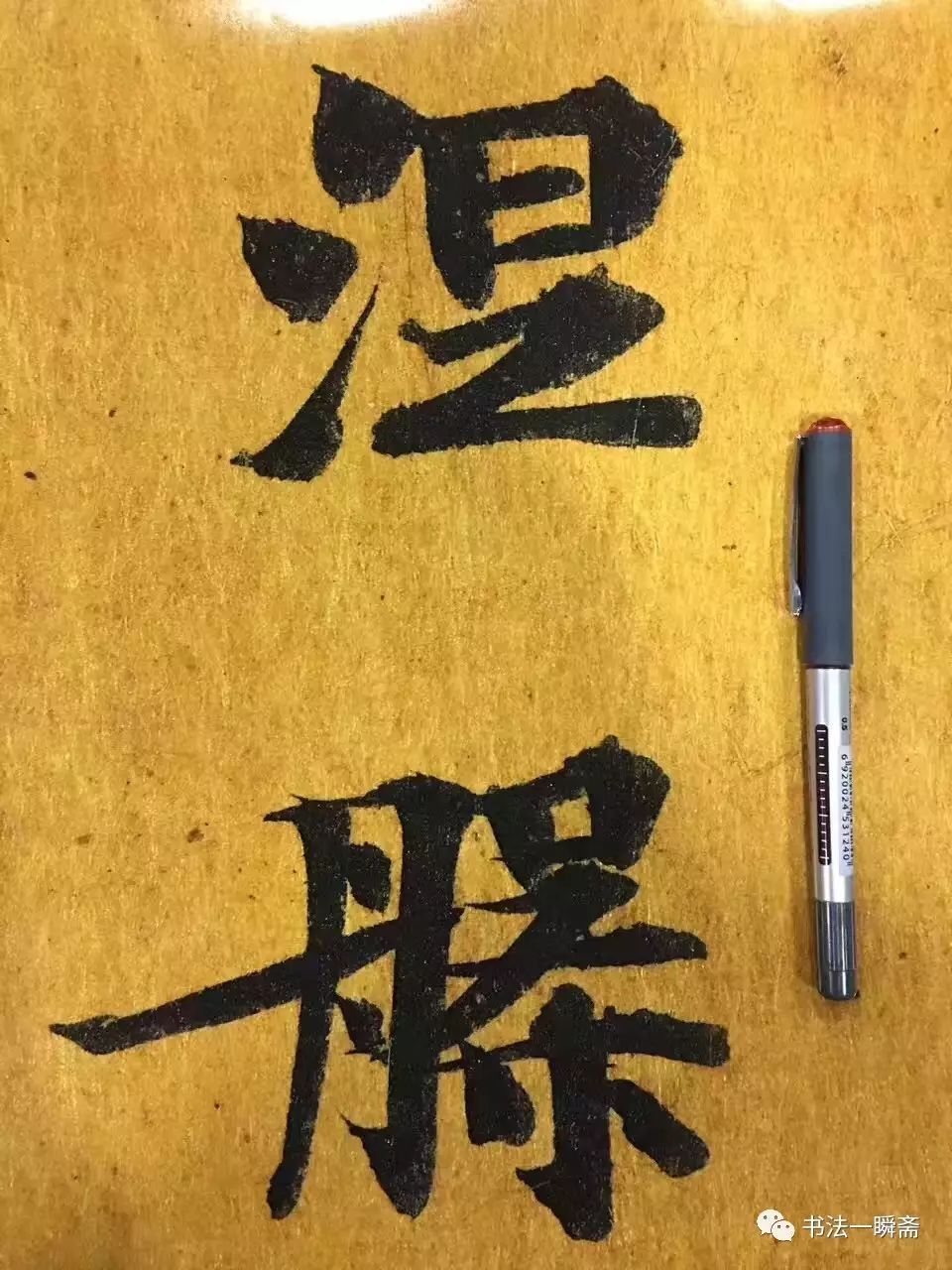

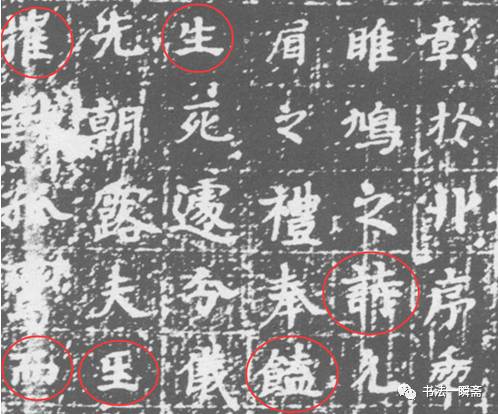

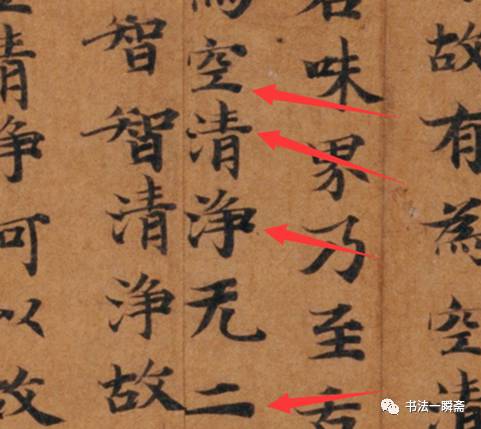

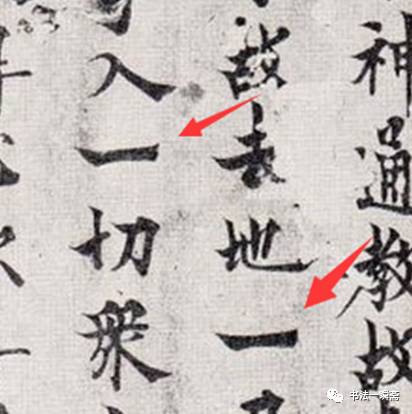

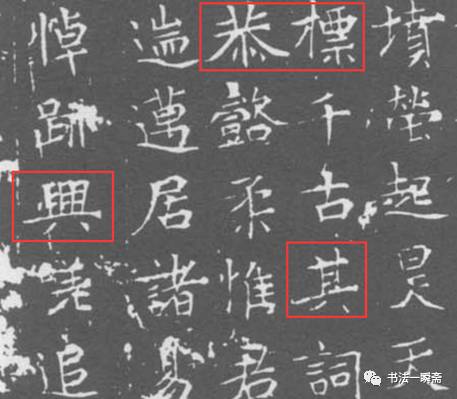

薛崇徽的写经显示出大量隶书“波脚”。波脚就是横向笔势末端显示出隶体“雁尾”形状的事物,这让书迹拥有所谓的“隶体古意”。

△《大般涅槃经》卷九 保利17春拍

薛崇徽写《大般涅槃經》的年代是公元708年,这是唐朝建国(618年)90年后的字迹,此时唐代已完全走完了它三分之一的历史旅程,这是毫无疑问的“唐中期”。

正如拙文此前所示,薛崇徽面对的是日书超过1.4字的作业量,他的书写连“我”“或”这样的字都要减笔,没有理由认为他还屑于去做隶书波脚这样的“拟古”动作,也就是说,大量的波脚笔迹,是他本人感到很自然的写法,因为他本人一直就是这样写字的。然而他这种现象在那个时代仅仅限于他一个人吗?

其他方向的新资料告诉我们:不是。

在薛崇徽写写《大般涅槃经》(景龙二年五月)180天后埋于雍州高阳原(长安西南)的《祢素士墓志》,它显示大量波脚笔迹。

相隔几天埋于北邙(洛阳北)的《于府君墓誌》,也是如此。

稍早以前,于长安四年(705年),也就是薛崇徽写《大般涅槃经》的3年前,埋于北邙的《劉氏墓誌》也如此。

稍后,日本和铜五年(712年),也就是薛崇徽写《大般涅槃经》的4年后,日本长屋王于奈良写下的《大般若经》也是这样。

以上这些例子在今天可以做到按照年份逐年排列出更多,地点也将不限于文化中心的长安、洛阳和奈良,它们可以推断出,书写中自然带有数量不小的波脚,这乃是唐中期全国乃至日本普遍存在的书写特征。

是的,书写自然夹杂隶书“波脚”,这是唐中期字迹的一个重要特征。

在唐中期尚且这般,那意味着唐前期如此会是再正常不过的事情。比如,日本,天武十四年(686)《金刚场陀罗尼经》。

早前,大唐,龙朔三年(663),欧阳询之子欧阳通的《道因法师碑》。

再往前,大唐永徽六年(655)《王君墓誌》。

再前推,可以看到褚遂良于贞观十五年(641年)《三龛记》也是如此,而这,会让你意外吗?

但是真的有人意外,且大有指此为“误入歧途”的意味。

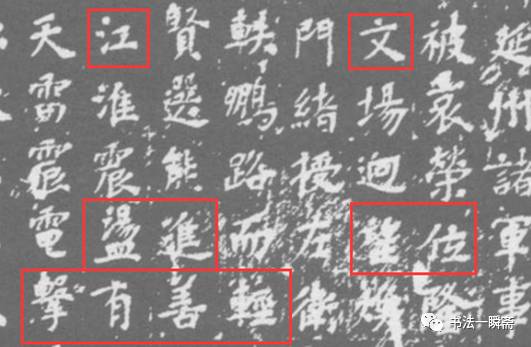

这位先生认为褚遂良的《三龛记》纯粹是“误追隶意”,同时讥讽此碑是“乍绾双鬓学霸王”。

他甚至在论述这一观点时,直接一步跨到称“文殊般若碑”“泰山金刚经”等北齐(550—577)诸刻“似隶似真”,乃是因书碑者对所刻的字“嫌其未古,必搀以隶意,始觉庄严”。他的言下之意是认为至少是北齐开始,真楷之书带隶意,就是一种为求庄严而进行的刻意行为。

如果说书碑和写经都为求庄严而“波脚”,那需要出示此期有波脚的手写草稿么?其实,薛崇徽的出现已能指出,明明是当时长期内社会书写中一种普遍性自然的写法和习惯,被指认为是一种“搀”和“误追”,到底是谁“误追”啦?

这个说“误追”的人,是启功先生(《论书绝句》)。启先生这座20世纪最高的山峰谁不仰望?但连他对于书风的变化认识尚且如此,更何况一般的研究者了。

从我19岁读第一本书法史起,所见到关于隋唐书法的分别,几乎没有例外都表示,夹杂隶书波脚写法的楷书是为隋朝特色,我几个月前随买的一本闲书,翻到介绍上文日本长屋王的《大般若经》,作者写的也都是“明显地看出隋代样式的书风”。

△某书影

薛崇徽的出现无疑指出这种仅凭横向笔势有无波脚就判定是唐是隋的办法,不过一种陋见。

它的出现很大程度上说明了日本当时的书写和中原地区是完全同步的。

由此也可望见,那些你曾见到的无款写经、石刻被标为隋朝或以前,有多少情况正是因为判断时基于糟糕的断代法而已。它们在2017年5月显然是到了应该平反的时候了。

三

往前看,任何一个时代的书法史,要取得后世仰望的高度,必然因为存在一种前所未有的新资料以及新资料集群。一千多年的书法史,它的每一次强悍生长,其背后,是《急就篇》《小学篇》《淳化阁帖》的大行于世,是康有为们的新资料品评,是珂罗版字帖传布海内。没有一个时代的书法高度不依靠于新资料进行能源供给。

如薛崇徽这般的新资料,在任何一个时期也都会是价值重构的利器。有的时候只要它愿意,它的所到之处,就会像公牛闯进瓷器店,对应的是神灵坍塌,罗汉倒地。

50多年前,一个叫做郭沫若的人就是用南京刚刚出土两通东晋墓志,就挑起了一场著名的“《兰亭》论辨”。郭沫若的逻辑在于,因为时代极其相近的这两个新资料,其书法呈现大量隶书波脚,那王羲之《兰亭序》如果确为真迹,必将也会呈现大量隶书波脚,而不是现在这般完全“失掉”(郭沫若《由王谢墓志的出土论到兰亭序的真伪》)。为什么?

启功先生在当年也是这场论辩的参与者,不过,他真实的观点是认为《兰亭序》“是真的”(《启功口述历史》),那是他在“论辩”之前的《兰亭帖考》中考证而来的。如果按照启先生如今“褚遂良误追隶意”的逻辑,面对上述“郭沫若之问”,他可以解答清楚吗?

其实,“郭沫若之问”我所知的是没有人正面回答过,很大的可能是也不可能有得力的回答,对隋唐书法史了解尚且如此,又遑论魏晋。“郭沫若之问”无疑是《兰亭》留给世人争论最大的尾巴,本质上,《兰亭》的真伪就是一个待解的官司而已。

这个因新资料而起的麻烦,相信也只有新资料可以解决。

事实上,薛崇徽这样的新资料,它的存在环境同过去任何一个时期都不相同。过去新资料的是木板和石刻拓片为的主流,这是一种基于“碳”的信息投送;今天的不同在于,薛崇徽从1300多年带来的奥秘此刻正在你的屏幕上被解剖,这是种基于“硅”的传输。

基于硅的新资料扩散,相信还将有无数陈见、谎言、误解和谜团在世界各个角落被彻底解决,对应的也将是价值的多方位重构,一些包浆深沉的价值评估体系将会解体,由此导致该体系所举的“重器”在新资料全新打造的价值视界里被轰击回“一包草”的真面目,与此同时,一些从未被认真理解的事物或许才是未来数百年内璀璨的明珠。

换个思路吧。这个时代新资料几乎是人人随手可取的,这是一个没有人会因资料饥渴而死去的恒春环境,在这个春天里,眼界和对资料的运算能力,才是参与者最核心的竞争。

来源:书法一瞬斋