1.天津孙伯翔:乃当代碑书第一高手。魏碑书自清末至今名家可数:康有为、赵之谦、张裕钊、于右任、李瑞清、曾熙、陶浚宣及徐生翁等。成功者如康、赵、于、徐,毁誉参半者如张、李、曾,近于失败者如陶。碑书不外方笔、圆笔、方圆结合、碑帖结合等几种路子,况大兴于清末,历史留下的开创空间足够大。碑书大家问世时间间隔之短史上所无,百年之间名家辈出。孙伯翔于上世纪八十年代崛起于书坛靠一手纯而又纯的魏碑书,孙氏之成功在于用笔——方笔。其方笔的力度颇大,震撼人心。在孙之前写碑书者“使笔如刀”能够自然切斩出见棱见角的碑质点线者无,多为描画做作或能力不及,故孙氏在魏碑风格史上是具开创之功的大家。虽然孙氏仅以笔法之功即可立足于书坛千古,然目前称其为大师则稍差一步耳:孙氏于结字、书风开创远不及笔法高标,其书主要得法《始平公造像记》、《张猛龙碑》,或参赵之谦法,常合古人辙路,己意不多。其书尝于上世纪九十年代前后有过一段激进的“变法”阶段,惜其未能继续开拓,因何?碑书开拓须有极高之学识、眼力与超常之胆气,开创之初不免有种种不足,遂批评声雀起,于是将孙氏开拓之念压住,乃大憾也。后又皈依《始平公造像记》,结字之开合移位种种富于生气的意趣均让位于“复归平正”耳。于欹侧变化未敢深入,其一生结字之种种变化仅在于一平面中之部首笔画左右上下之平移变化,而不敢将字倾侧——孙氏之字无论变形多大无一倾侧笔也。细研孙氏近年作品,其结字取修长之唐楷意,少碑书之“宽扁”态,颇有疏古(汉隶、魏碑)亲今(唐楷)之意,其结字法冥冥之中唐法愈发占据上风,以较多唐法做入碑之基,取北碑方折之笔,合成书之清刚严整气貌,而古拙气渐亡矣,唐法入碑乃学碑大失、大忌也。孙氏书法无处不在的理性占据了书之大半,深层的平行、等距等唐法意识在其内心深处打上了愈老愈深的烙印。而奇拙之字则是在唐法规矩之内的种种变化,而非在上溯魏碑乃至汉隶秦篆这些朴逸造型气质基础上的变形。因为变形站在唐法和站在汉魏基础上表面上看有时“差不多”,其实这对于将书家书风推上一个更高的层次起到至关重要的作用,结字少倾侧之法故书多失于自然,多“做”、“刻”之味。因何孙氏多行草笔意的书作则光彩四射?行草破规矩也。这一潜层的规范、造型意识是制约孙书未能进入化境之关捩。其钟心的圆笔魏碑《论经书诗》仅停留于摹习阶段,未能真正化入自己的创作中活用。方圆结合在其笔下其实是以方写圆,圆多难融。方笔易得规矩平正刚硬,圆笔易得变化活泼苍朴,孙得方失圆也。故孙氏立世之基在于方笔笔法,以笔法带动了结字风格的“中度”个性化,此为优长。在其书风变化的几个阶段都有敢与前贤比肩的精品力作问世,震撼着人们的心灵。再一点就是孙老的书风一生都在寻求变化,晚年积极寻找碑帖融合之法,从不懈怠,从不僵化,这是常人难以做到的。虽然论文气不及康、赵,论胆量不及徐生翁,但仅笔法以及笔力呈现出的或威猛或清刚或苍朴的气格即可立世,虽然稍稍有些遗憾罢。

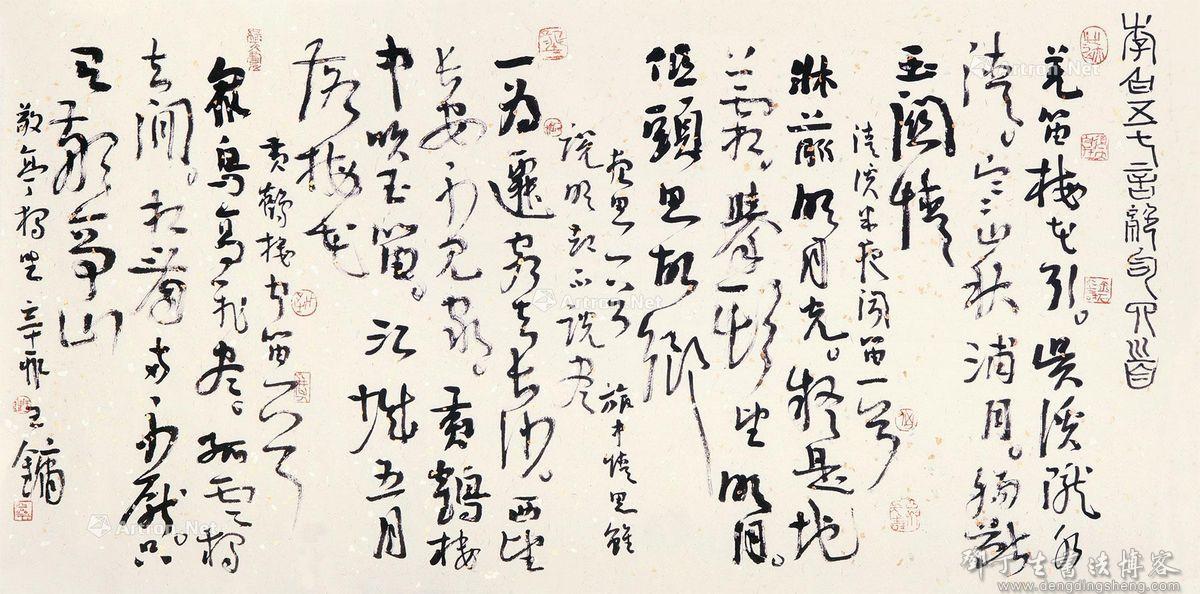

王镛书法作品

数学上两点的距离以直线为最近,而书法中,尤其是石开篆书中两点之间没有直线,似卷发之曲折线条被大量运用。因为曲线是颇具美感的线条。不过这里的“描”已经不是简单的脱离艺术本体的描画之“描”,而是极具艺术创新和感染力的个性笔法。再辅之轻微的涨墨,收笔时而甩出的“蟹爪钩”等笔技,新意迭出。笔者以为当世书家可立书史而不倒者楷为孙伯翔、王镛,隶为何应辉、鲍贤伦,草为沈鹏、刘正成、聂成文,篆则为石开。石开的篆书在“雕琢”、“自然”之取舍中能够很好地和谐处理。这种风格的篆书古来无有,乃大家手笔。其气格开冷逸诡谲之先,鬼气十足,若将此篆书悬壁,当有阴森之感也。笔者常想:石开之篆书用线是否与其篆刻一样,先细后粗,风格先文后野?假如其晚年篆书欲再突破的话,加重线条粗细之比,辅以涨墨变化,当更为高旷吧。对于一书家风格演进通常讲在用线上会有从细到粗再到细之表现。观现下石开篆书,曲折线又发生了改变,又逐渐变得平直起来,本人自我感觉其审美效果似不如前,抑或许这是先生又一次变身的前奏吧。如果寿长,最后书家晚年都会因气衰而导致书气衰退。然“衰”有两种结果:一是作品韵味更加醇厚——如黄宾虹晚年篆书;一是走向韵味与身体气脉的同步衰竭——如林散之最晚年草书。