从学碑到“碑学”

采访、整理=张敏 讲解嘉宾=陈志平

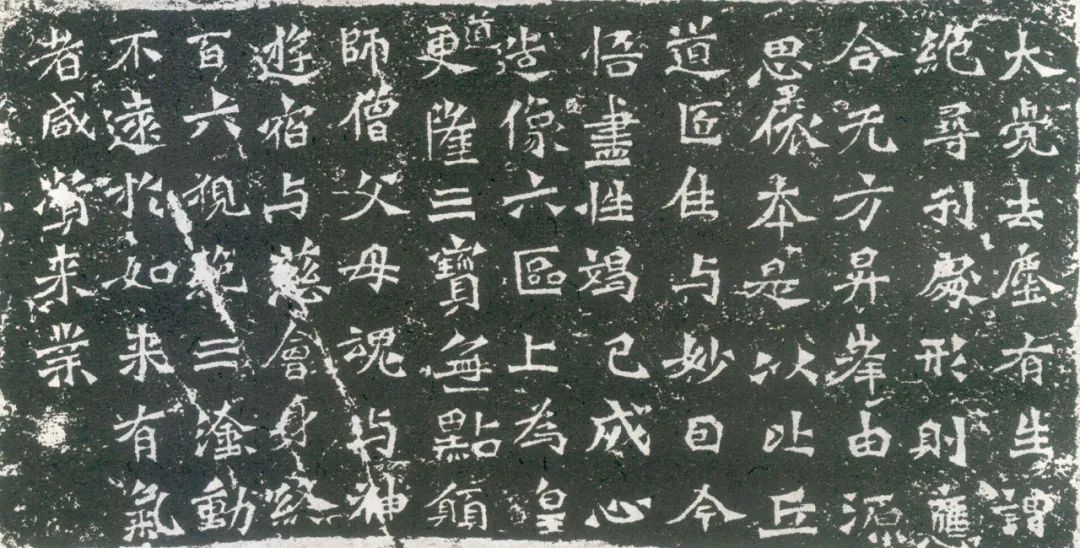

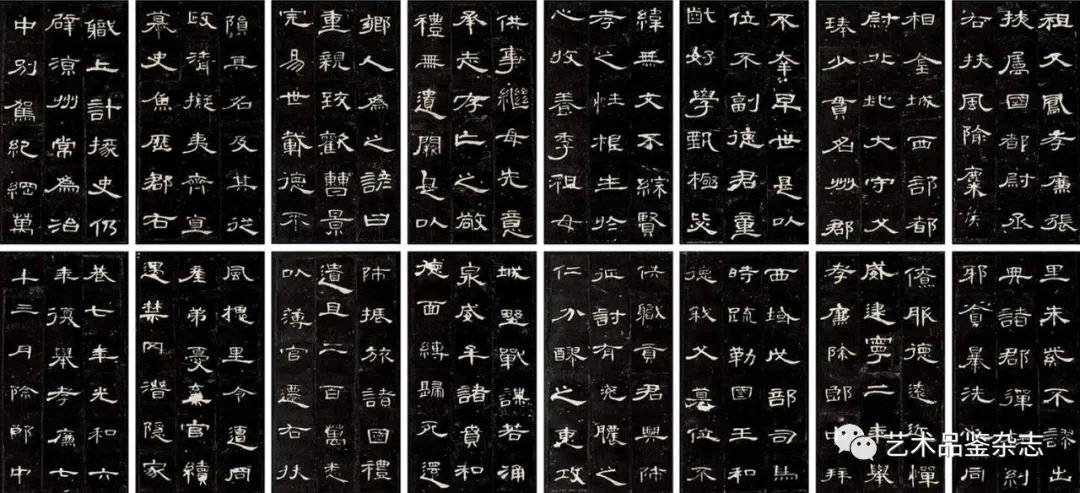

《龙门二十品》之《比丘道匠造像题记》

01

心与形:帖学与碑学

(什么是碑学和帖学,它们之间有什么区别?)

碑在出现之初,主要以传播文字、文献、文学为主要目的,它的功能并不是传播书法艺术 ;帖是将优秀的书法作品复制在石头上或木板上再拓印出来,便于书法艺术的传播,这是碑和帖功用上的不同。从形态上看,碑一般来说都是竖的,而帖是横的。虽然后来的《淳化阁帖》和其他有些帖也刻在石头上,但基本上都是小块的、方形的石头,碑则是“丰碑巨碣”,一般都会比帖石大些,这是它们形态上的差别。

“碑学”包含两个问题:一个是“碑”,另一个是“学”。从“碑”到“学碑”再到“碑学”,这其中有一个慢慢发展起来的过程。碑虽然最初是以传播“文”为目的,但在实用的基础上,碑上的文字书写催生出书法的审美,当碑之上的书法受到关注时,书法人便开始学碑。包含最早的石鼓文在内,后来的秦汉碑刻、魏晋南北朝碑刻、隋唐碑刻都成为后世书法家取法的对象。例如传说王羲之就曾去北方观碑,至于晋唐以后人的学碑更是司空见惯。

学碑和碑学之间又有差别,碑学除了学碑的书法艺术,还要研究碑刻。我们现在所说的碑学是狭义的,主要指书法艺术的碑学,实际上碑学的研究不仅局限于书法。如宋代的金石学其实也是一种碑学。金石学对碑的关注主要有两个方面 :一是关注碑的文字内容,以碑证史 ;二是关注碑文的书法艺术。碑学在清代发展最为兴盛。在清代,碑学是相对于帖学来说的。

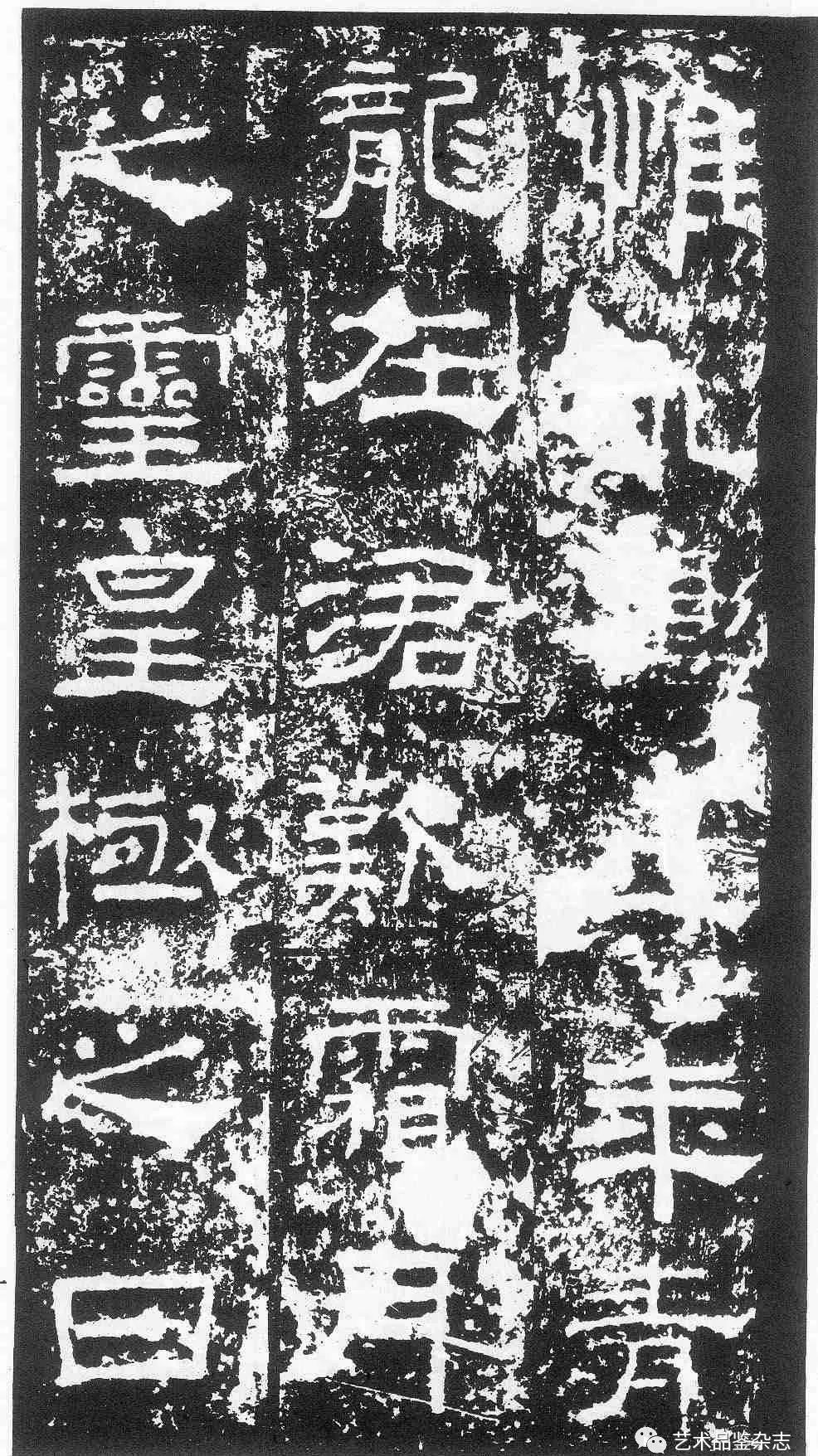

东汉永寿二年 《礼器碑》 拓片

帖学的发端建立在北宋时期《淳化阁帖》的辗转翻刻传拓的基础上,最早是对名家书法的一种复制。从《淳化阁帖》来看,帖复制的名家书法主要是“二王”系统,基本是中国书法所谓的“南派”。“南派”指的是由两晋南北朝时期始,从王羲之、王献之到虞世南、智永、张旭、杨凝式这些人,这些名家的作品不断被复制,就形成了一种以帖为载体的传播书法艺术的方式。

名家书法作品不断被刻帖复制,这必然导致失真,学的人也会产生审美疲劳,最终导致帖学的衰微。帖学衰微之时碑学兴起,书法家们在学习历代名碑时发现了碑刻阳刚、生猛、新鲜的书写风格,从而弃帖取碑,这一转变发生在清代,清代是碑和帖交替发展的一个时间点。

康有为和刘熙载将碑学和帖学定义为“形学”和“心学”。这是因为碑更注重字的形态,其用笔由于经过刀刻而失去自然书写的趣味。而帖在用笔上有生命气息,字形是用笔赋予的,以王羲之为代表的行草书很有利于表现人心丰富复杂的变化,所以有“心学”的特点 ;碑学失去了笔法的精致,徒具外形,更接近于“形学”。这是对中国书法艺术两种风格的界定,“形学”说是康有为提出来的,“心学”说则是刘熙载提出来的。

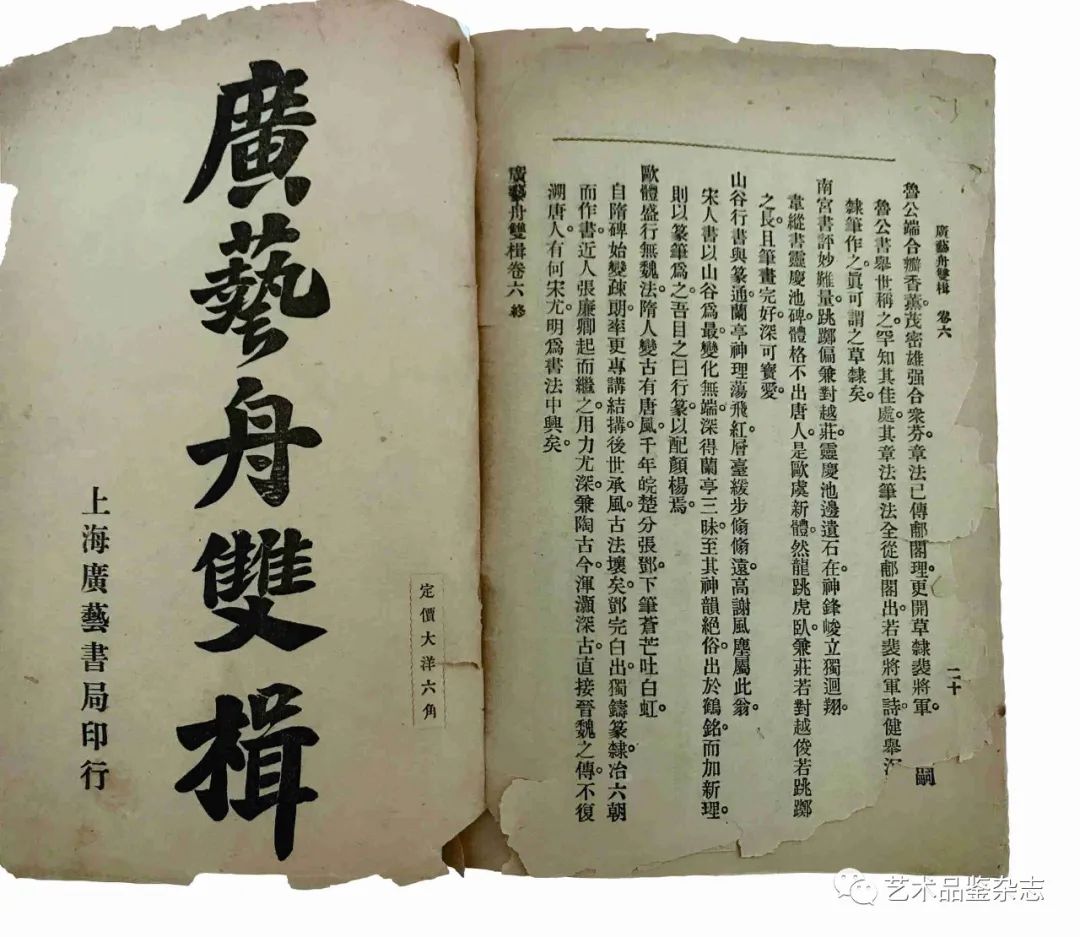

康有为的历史贡献在于他在王羲之这一系统之外,发现了之前就已经存在却早已被历史遗忘的卫门书派。卫氏家族代表了中国书法的北方传统,我们现在可以看到唐代之前墓志的象形篆、杂体篆书可能就是卫门书风的孑遗。康有为有西方的文化背景,西方的造型艺术观念对他产生了一定的影响,所以他以“形学”的眼光看待中国书法,相关论述见于他的《广艺舟双楫》;刘熙载则是从整个中国文人书法传统着眼,重视书法表现人品、学养的特性,所以他才敏锐地抓住了书法“心学”的特质,相关论述见于《书概》。

《广艺舟双楫》 康有为著

我们现在基本会把碑和帖看成书法艺术中一种具有对立关系的范畴,这种对立观念的发生是有原因的。首先,中国文化具有南北分野的事实。其次,魏晋南北朝,中国南北地区的分裂更加重了大家对于南北文化差异的认识,认为不同地域文化必然产生不同风格的书法艺术。认为碑是以刀刻在石头上的篆书、隶书或楷书,以阳刚为主,而帖呈现的基本都是行草书,风格更为阴柔,并且认为南帖北碑,各自为政。

其实碑、帖并不对立。有人认为王羲之就曾经到北朝去学过碑,包括后来王羲之这一书脉的很多人都学过碑,例如黄庭坚。我们现在一般认为黄庭坚是属于帖学传统,但他承认自己是学过《石鼓文》和其他碑刻,包括唐碑在内的碑学书法的。这说明,我们所认为的碑派和帖派书法的区别是相对的,本质上都是对书法艺术的传承和塑造。我们在碑帖对立问题上更应该抓住的是书法艺术的本质,即“写手”和“写心”,书法艺术从来都是表现书法家个性的工具,只是在书法形态上,会有不同的呈现方式而已。

021

金石学是碑学发展的重要节点

(“碑学”大概经历了一个怎样的发展历程?其中重要的发展节点是在什么时候?)

书法的“碑学”包括什么是“碑”,什么是“学碑”,什么是“碑学”等几个问题。我们现在如果提到碑学的概念,一定会想到清代,实际上在清代之前,一直有学碑的风气,这种风气是一直有延续的。要在这个漫长的历史线中找到一个节点,我认为宋代金石学的发展是一个关键。

金石学是对碑刻书法艺术的再关注,它将这种书写艺术背后的学术价值也挖掘了出来,并形成了一些系统的论述和相应的审美观念。宋代许多大家都对金石学有非常大的兴趣,如欧阳修、黄庭坚都是。他们在研究金石学的过程中,自己的书法必然自觉不自觉受到影响,或者说是他们的书法审美观念受到了碑刻的影响。黄庭坚曾有“巧拙相半”的论述,傅山又说“宁拙毋巧”。事实上,清代在追求书法“拙”的这种表现可以导源于宋代金石学的发展。

当然,如果深挖宋代金石学对碑刻书法影响以及背后审美观念的形成,这个时间点还可以往前再推,因为一种审美观念的形成、一种研究风尚的兴起一定是酝酿已久,而不是突然出现的。清代的碑学也并非一蹴而就,宋代对金石学的关注实际已经涵盖了碑学,而且宋代一些书法家的实际行为是明显指向碑学的。

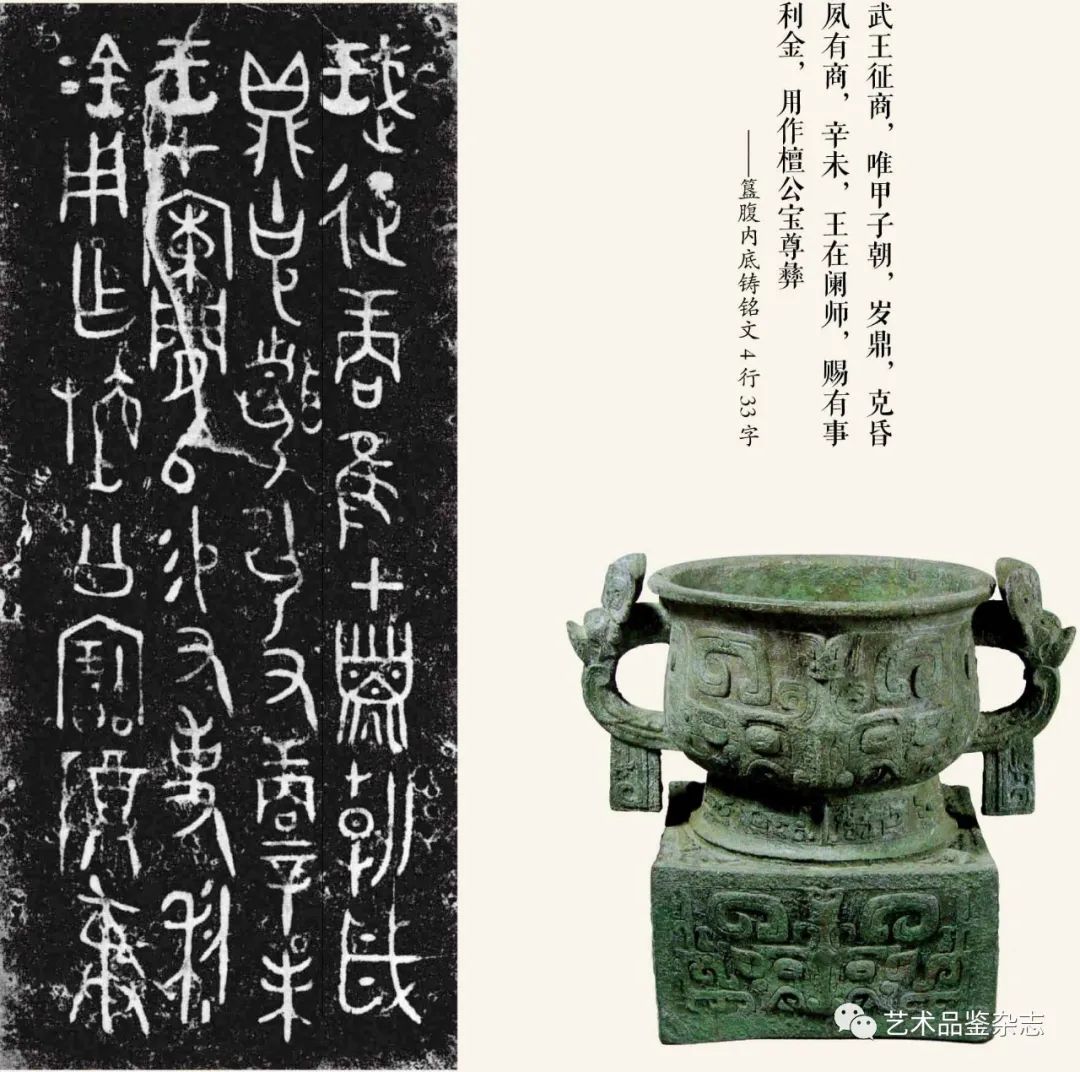

西周利簋及利簋内底铸铭文拓片 中国国家博物馆藏

031

清代碑学兴起并不仅因为文字狱

(清代碑学兴盛的时代背景原因是什么?)

清代碑学兴起的原因,有一种说法是趁帖学之微,物极必反,帖学的衰弱必然导致碑学的兴盛,这是有一定道理的。也有人将清代考据学的勃兴归因于“文字狱”的意外收获,目前学界对此说法都不以为然。“文字狱”固然会对当时文人学子的心态产生影响,让大家不敢言政转而埋头研究故纸堆,但学术和艺术的发展,其本身有内在的规律,它不会因为一时一地的政治意志而发生突然的转移。

宋明理学的发展必然导致清代考据学的兴盛,明末那种游谈无根的空疏之学必然被实事求是的考据之学所代替,这就是学术发展的客观规律。金石学受到关注也源于一个契机。大家在关注金石学时,除了发现其引经证史作用之外,也发现了金石之上的书法之美,当帖学审美疲劳之时,碑刻书法又重新占据了风头。

另外,清代很多学者共同的推动也是清代碑学发展兴盛的原因。以清初的振兴汉隶为起点,后来的邓石如因篆隶二体的传承创新取得极高的艺术成就,另加包世臣等人的鼓吹,让大家看到了碑学巨大的空间,最终使碑学在清代发展成一条康庄大道。

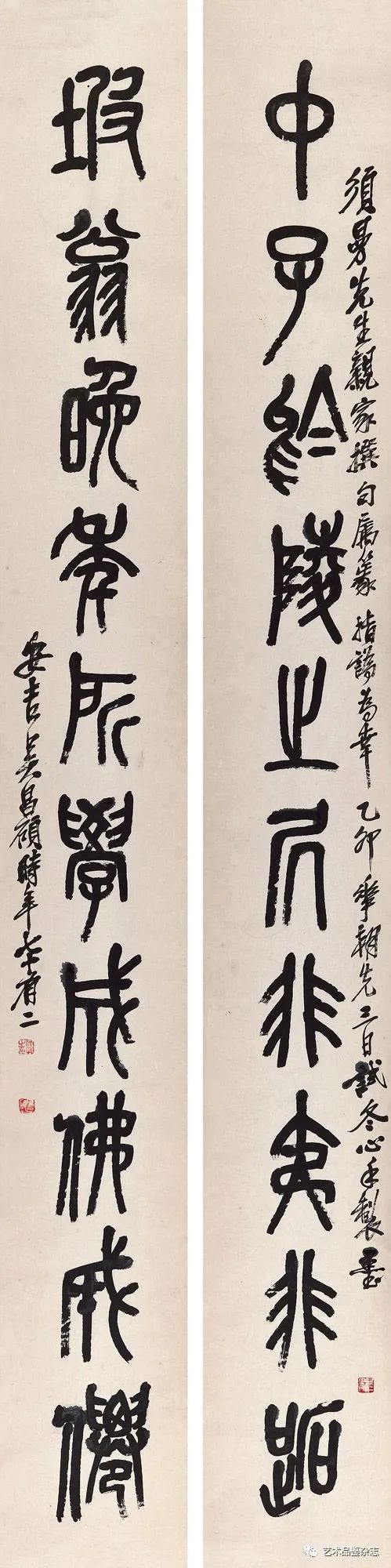

吴昌硕 乙卯(1915)年作 篆书十言联 立轴 水墨纸本 215×27cm×2 中国嘉德2018秋季拍卖会 大观—中国书画珍品之夜·近现代专场 成交价:5,060,000 RMB

041

清代碑学的最高成就:两个人,四种书体

(清代碑学有哪些代表大家?其风格特点都是什么样的?)

从时间段来划分,清代早期碑学的代表人物以郑簠为代表,中期是邓石如,晚期出现了张裕钊、赵之谦、吴昌硕等人。从书体来看,清代碑学阵营是以汉隶的振兴为起点的,就是说大家最开始是对汉隶产生兴趣,慢慢推波助澜,渐成趋势。

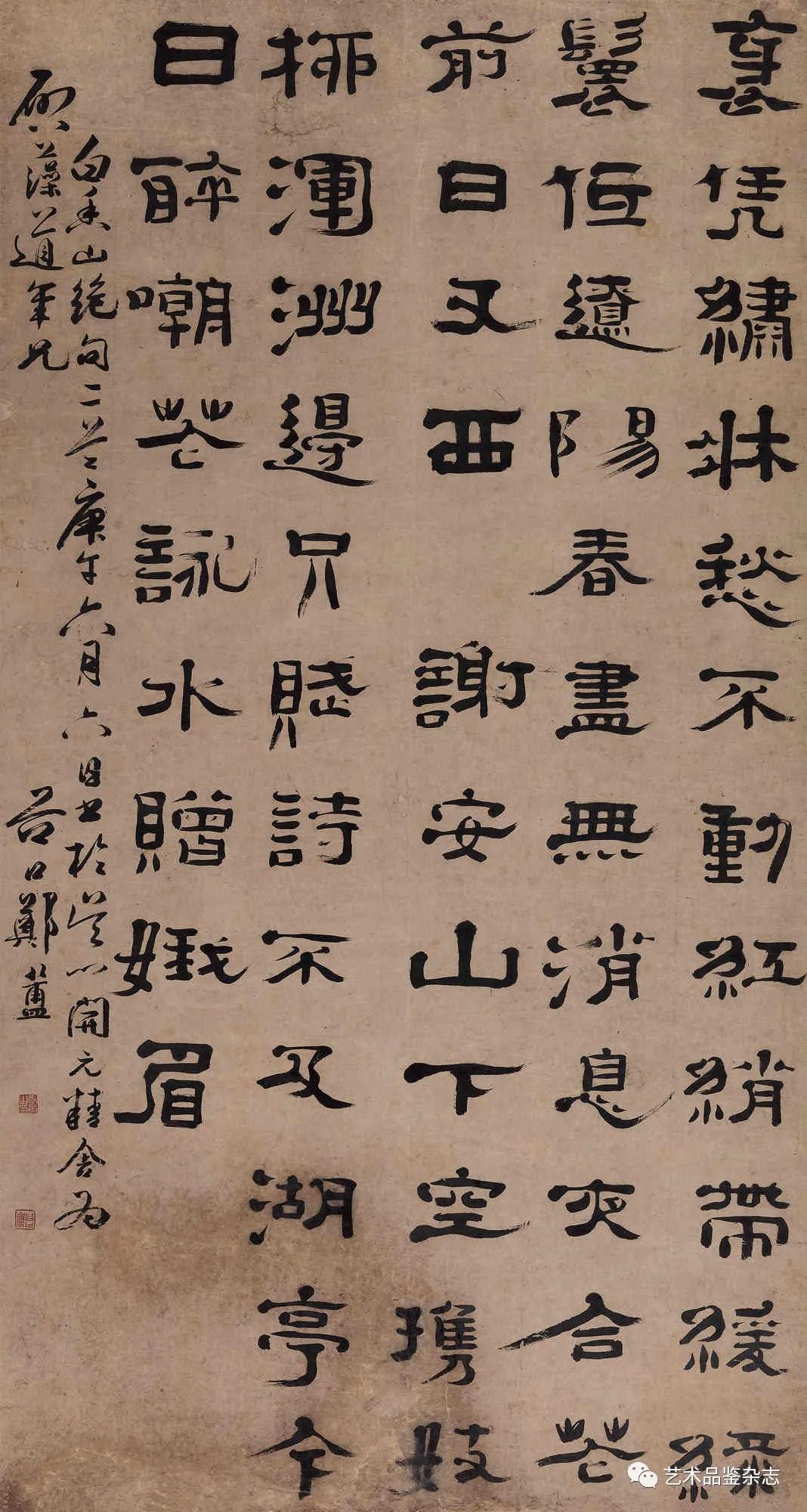

郑簠 庚午(1690)年作 隶书白居易诗 立轴 水墨纸本 147×79cm 中国嘉德2018秋季拍卖会 中国古代书画专场 成交价:1,667,500 RMB

清代碑学发展的第一个高峰是邓石如造就的。邓石如对篆、隶、楷、草都有尝试,最为人称道的是篆隶二体,可谓登峰造极,康有为基于邓石如的篆隶成就将其推为一代宗师。邓石如之外,另有一个书法家非常值得研究,这个人就是张裕钊。张裕钊善写楷书,并且能将汉魏的笔法和唐楷进行很好的结合,造就自己独特的风格。这两个人,三种以“形”为主的静态书体在清代整个碑学发展中取得了最高成就。与静态书法相对应,行草书在这时的发展中存在一个问题,即碑帖结合。因为行草书更多属于帖学范畴,如何以碑法写行草,许多书家进行了探索和实践,但是效果并不理想。

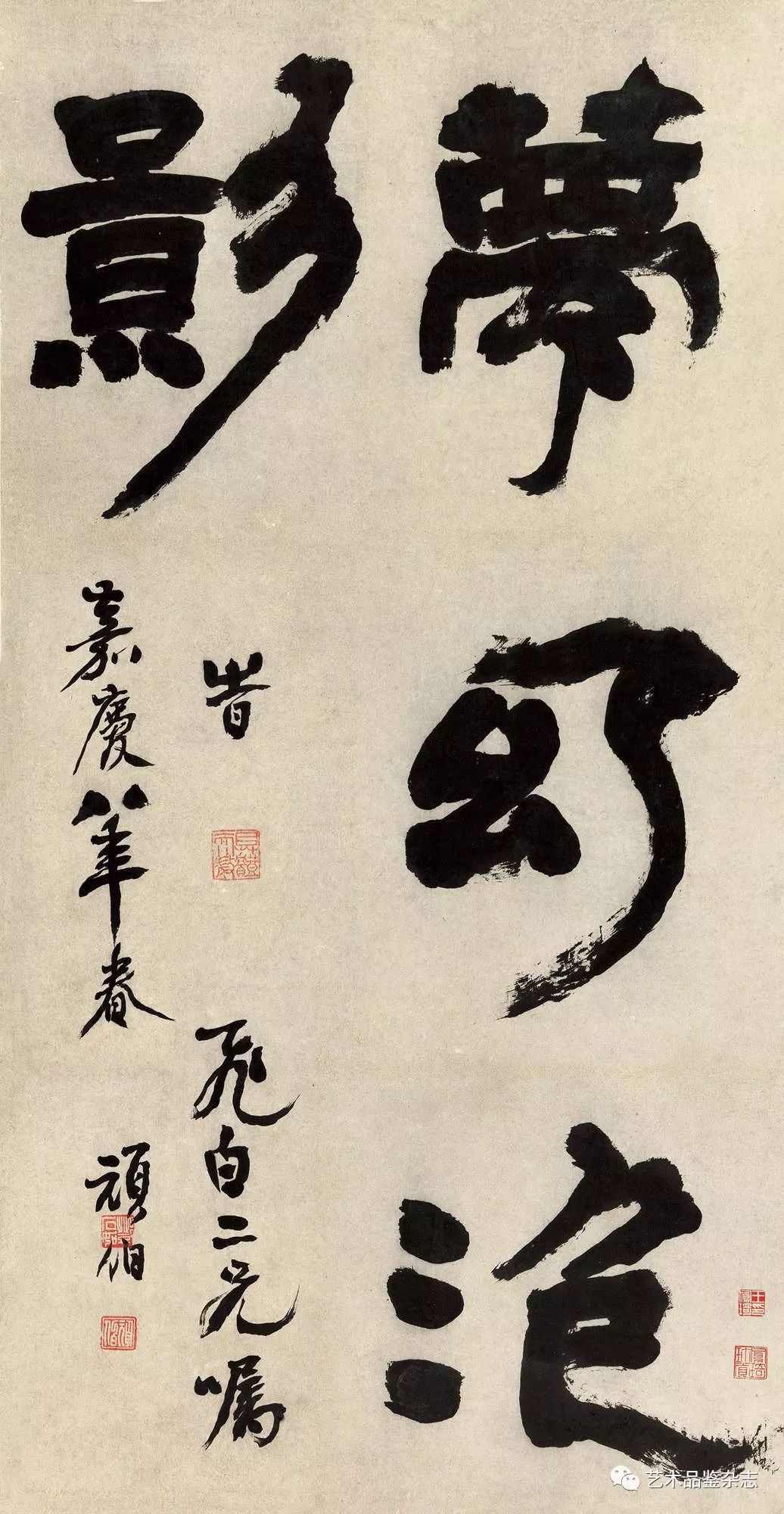

邓石如 嘉庆八年(1803年)作 隶书《梦幻泡影》 镜心 水墨纸本 84.7×44.2cm 中国嘉德2019春季拍卖会 大观—中国书画珍品之夜·古代专场 成交价:1,380,000 RMB

从实际情况来看,人们在碑帖结合问题的探索中存在一个误区 :碑和帖本质实际是没有什么区别的,我们首先将它们看作对立关系,然后再找各种办法去将它们进行结合。这种误区其实是没必要产生的,就如碑学和帖学延伸出来的金石气和书卷气,实际也是并不矛盾的两种风格。金石表面的斑驳不是金石气的全部,以《曹全碑》为例,斑驳只是表面呈现,它真正内在的审美是阳刚的、精光内敛的,很多人没有认识到这一点,就将金石表面那种斑驳锈迹引入到行草书中,造成碑帖结合过程中人们对行草书用笔的迷失。

整个清代以来的行草书乏善可陈,其中将行草书和碑派笔法结合最好的人还是张裕钊。张裕钊的行草书从深层打通了碑和帖,他的行草书有笔法、有点画质感、有形态,最主要的是他并没有将碑里“粗糙”的东西融到行草书中。

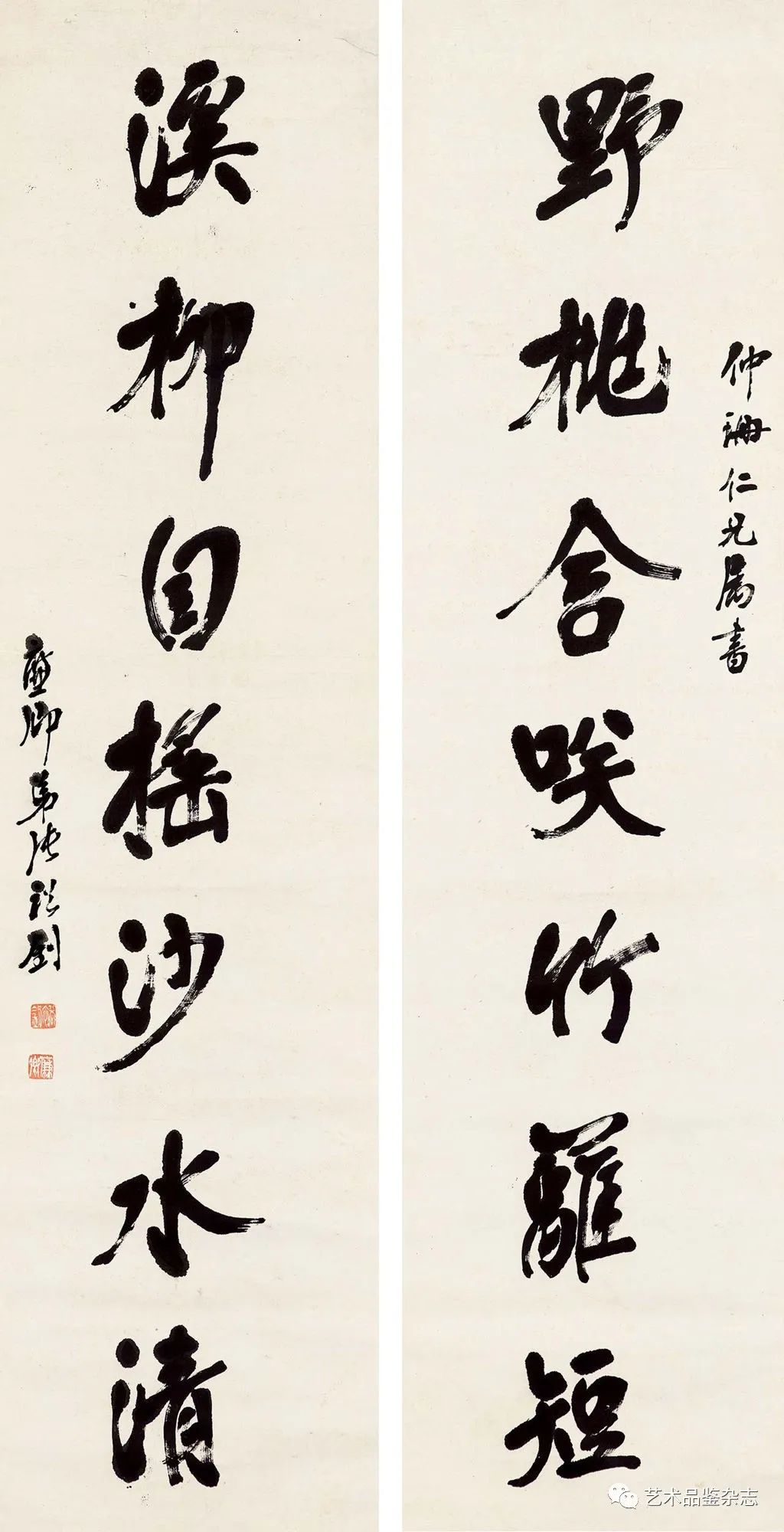

张裕钊 楷书七言联 立轴 纸本 148×37cm×2 北京匡时2017秋季拍卖会 古代书画专场 成交价:172,500 RMB

051

碑和帖的统一,心和形的统一,人和艺的统一

(清代碑学的兴盛对近现代书法、绘画的影响体现在哪里?)

我个人认为,清代碑学对于近现代书法、绘画的影响如果从精神格调来看的话,主要表现为一种阳刚之气的回归。

清代三百年固然有碑学的兴盛,但中国书法的精神格调却没有在清代得到传承,这是因为碑学的核心是“形”学,帖学的核心是“心”学,中国文化中那种精神性的内涵更多是以一种华贵的风格在帖学中得到体现。而清代无论是邓石如的篆隶书、张裕钊的楷书都只能说是在“形”上有创新、有成就。帖学衰落使得体现书写者主体心性的“心”学没有在清代得到发扬,换句话说,就是书写的精神力量不够。

清代碑学之后,晚清到民国这段时期,整个中国文化出现了一个千载一遇的文化复兴时期,大家辈出,表现为一种具有阳刚之气的传统书风的回归。这些代表人物的字某些方面可能不太完善,但精神力量却是宋代以来没有的,清代更没有。这些人以毛泽东书法为代表,毛泽东是真正意义上把中国书法背后“人”的精神性写到了极致。

讨论碑学对于晚清民国以来的影响,我们不应仅仅停留在书法、绘画艺术本身,因为这种影响肯定是无处不在的。

另外,清代碑学不仅影响到近现代,实际上它的影响一直持续到现在。碑学的核心是“形”学,而 20 世纪以来,整个中国文化受到西方文化的影响,从这一点来说,它必然会与西方艺术传统有对接。可以说,西方文化对中国的影响和碑学对 20 世纪以来的影响是一致的,它是顺势而来。包括后来美术学院重视造型等,都与这个问题相吻合。

总之,碑学如何以帖化碑,以心化形,以人去写字是最为重要的,如果只片面强调书法的造型性,必然会偏离书法艺术的核心。中国文化是碑帖的统一,是心和形的统一,是人和艺的统一。

我们如果仔细观察,会发现将清代碑学的兴起、兴盛、影响和近现代的时代背景联系起来,是一个非常有意思的现象,体现“心”学的帖学和强调“形”学的碑学在这里相互作用,共同促进了近现代书法、绘画的发展。

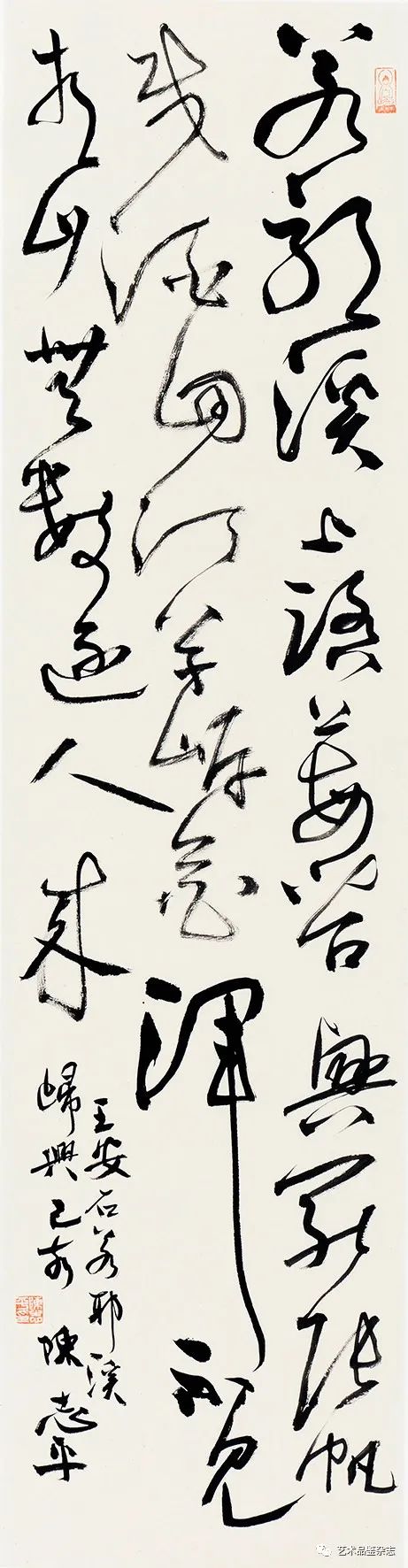

陈志平 草书 王安石诗 四尺对开

061

剔除金石气中的杂质,保留纯粹的阳刚之气

(如何解释金石气和书卷气?)

金石气是一种阳刚之气,它不是金石表面呈现的那种粗头乱服,而是精光内敛、干净整洁的,这是金石气的基本内涵。

青铜器上的铭文大都刻得很光洁,青铜表面的铜锈影响不了这种光洁 ;石头上也有石花,会有模糊不清的感觉,但这也不是金石气所涵盖的范围。我们在学习时,没有必要学习金石表面的呈现,需要更多关注石刻文字的审美内涵。

另外,碑刻书法的核心是“刀”,想要用毛笔完全表现出刀刻的感觉是不太现实的,书写者所赋予毛笔的,是刀刻的那种阳刚之气,给毛笔的“油滑”之中加入刚健的力量,让点画更硬朗,这也是碑学对帖学的一种纠正。

书卷气本质是人的气息,不是字本身所有的。书卷气源于学养知识的积累,还源于不断临习古人的书法作品。有一点值得注意的是,读十年书不一定会有书卷气,但临十年帖,书写时自然会有书卷气,这是因为在临帖过程中,我们不断在和古贤进行对话,这是一种自然而然的熏陶。可以说,书法的书卷气很大一部分是从临帖过程中得来的。临碑当然也会获得一种“气”,但因为碑刻失真严重,这种“气”里会夹杂很多杂质,相比之下,书卷气比较纯粹。所以保证金石气的前提,应当把金石气中的杂质剔除掉,保留那种最纯正、阳刚的气息,将金石气里光洁的内容发掘出来,这才是正道。

明 王懿荣旧藏 明拓未断本《曹全碑》 册页 纸本(局部)原尺寸:24×13cm×24 上海匡时 2018 秋季拍卖会 正道——中国书画夜场 成交价:9,085,000 RMB

071

当代有成就的书法家大多都是学碑的

(碑学对当代的影响体现在哪里?)

碑刻书法在唐代之前是书法史上很重要的一个传统,那个时候,碑的用笔和结构没有分开,唐代之后,书法的用笔和结构被分开来讲,偏于用笔的被称为帖学,重视结构的传统到清代慢慢发展成为碑学。

当代有成就的书法家大多都是学碑的,他们的成功是因为在书法的形态上动脑筋。所以我个人的一个想法是 :中国书法史上,凡是有成就的书法家,他一定是在字形上有所贡献的,都是造型大师。面临文人书法传统的中断,我们当代书家需要做的,要么就是人格修养都达到相当高度最终能写出真正的帖学书法,这样的人在当代屈指可数,如曹宝麟先生。要么就是像邓石如一样,一头扎进秦汉之前的传统,从形学上做文章,如刘彦湖先生。

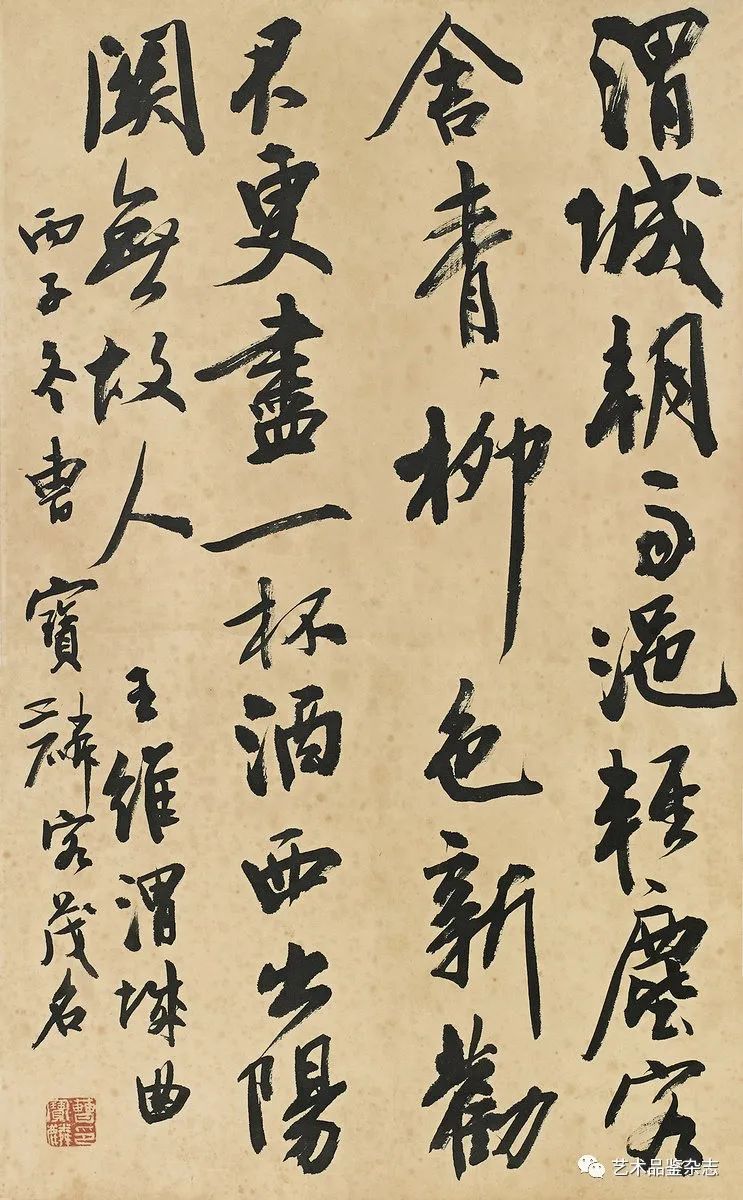

曹宝麟 书法 镜片 水墨纸本 66×40cm 广州华艺国际淘珍拍卖会第9期 中国书画专场 成交价:5,750 RMB

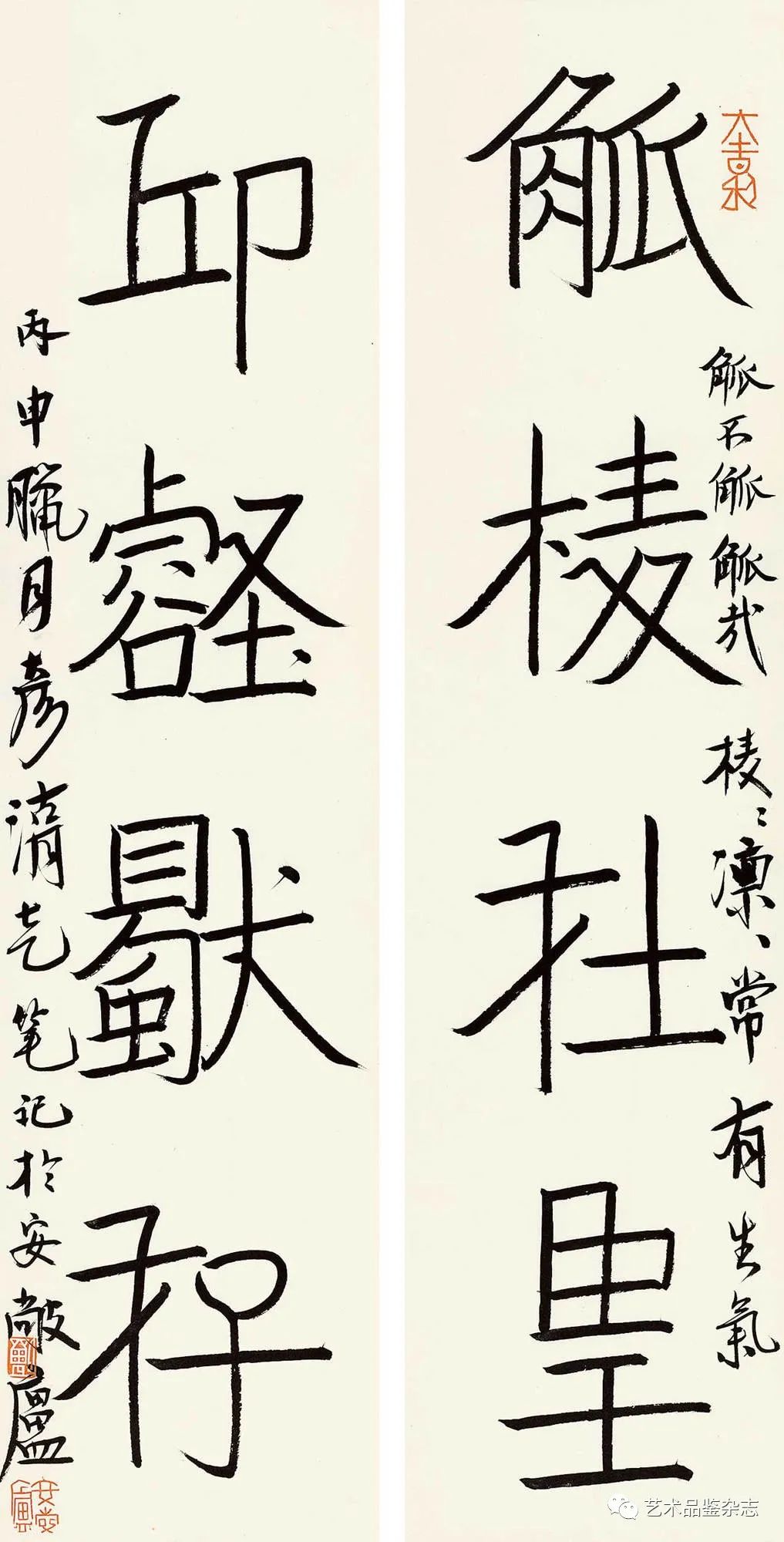

刘彦湖(b.1960) 2016年作 楷书四言联 镜心 纸本 139×35cm×2 北京匡时2017秋季拍卖会 笔墨新象—当代书画专场 成交价: 82,800 RMB

081

书写媒介会对书写呈现产生一定影响

(书写载体、媒介在书法艺术中扮演着怎样的角色?)

中国书法史上出现过的书写载体,如石头、竹简、布帛、纸张等,这些都会对书风形成有一定的影响,主要区别在于是“写”还是“刻”。

“写”和“刻”的媒介也会影响到书风的形成,例如用笔是硬毫还是软毫,材质是生宣还是熟宣,等等。《兰亭序》用的是蚕茧纸鼠须笔,蚕茧纸比较光滑,鼠须笔比较硬,在书写媒介上它一定会有这样一种匹配关系。兰亭序属于墨迹作品,是帖学的代表作,而在学习碑刻作品时,也会需要这种匹配和协调关系,由于碑上会有石花模糊的感觉,所以碑刻书法在用笔上大多会选择羊毫。

邓石如之前,很多人都写不出篆书的味道,他则在书写媒介上改用长锋羊毫,写出了婉转的点画,这是他在书写媒介上的一个创造。所以,无论是书写载体还是用纸、用笔的媒介,都会对书写风格产生一定的影响。

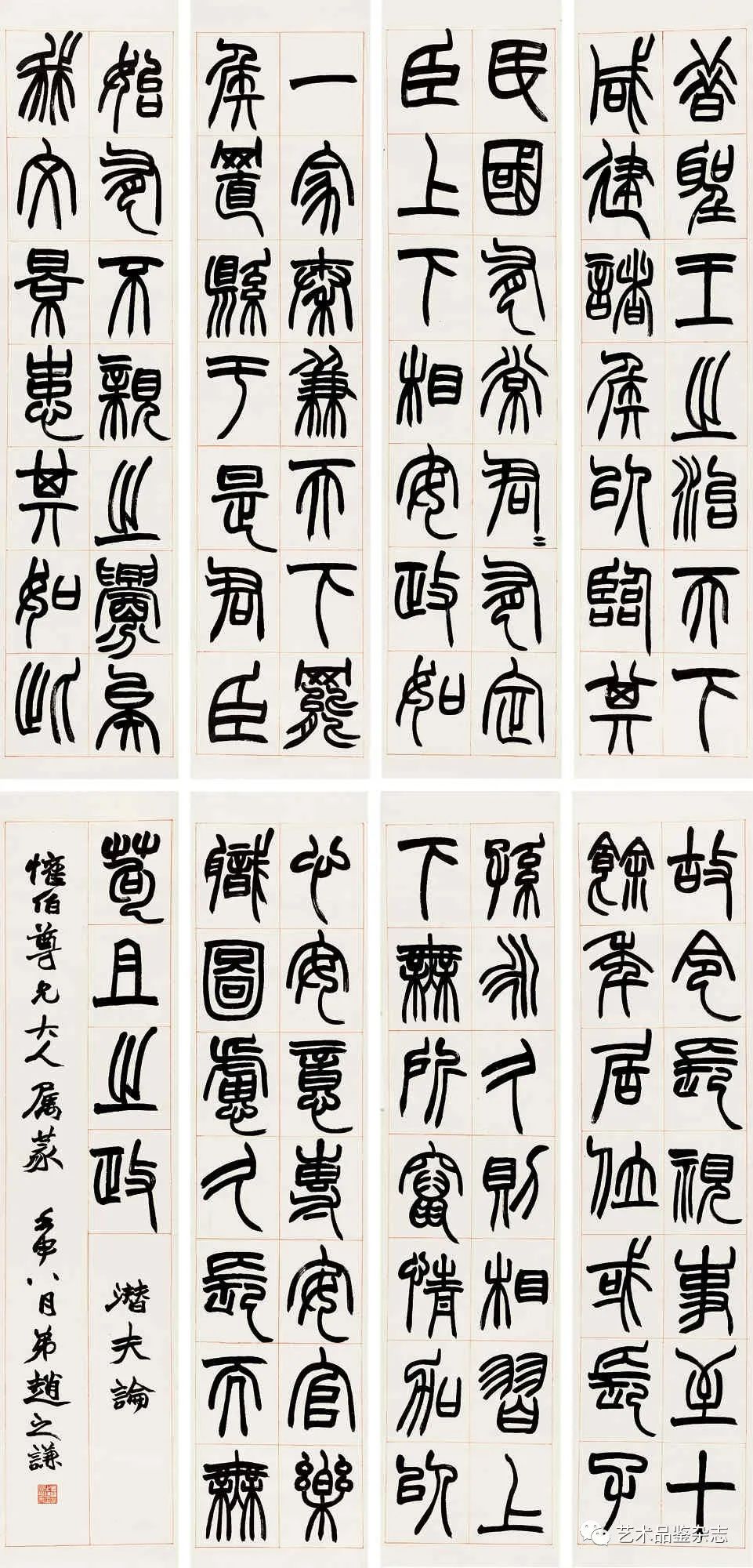

赵之谦 壬申(1872年)作 篆书《潜夫论》 立轴 水墨纸本 169×39cm×8 中国嘉德2017春季拍卖会 大观—中国书画珍品之夜·古代 专场 成交价:12,075,000 RM