苏轼的文学书写

文|陈志平

书法艺术必赖文辞而后成。与其认为中国书法是汉字的书写艺术,毋宁说是文学作品的书写艺术。当然这里的文学乃取其广义而言。广义的文学,在古代包括一切艺术性或非艺术性的文章典籍,它乃是文化学术的总称。诚如章太炎《国故论衡·文学论略》所说:“文学者,以有文字著于竹帛,故谓之文;论其法式,谓之文学。”文学与书写密不可分。首先,文辞必赖书写而传;另一方面,书写必以文辞为对象。王羲之书写《兰亭叙》,这一活动本身既是书法创作,也是文学创作。而《兰亭叙》文本既是书法作品,也是文学作品。因此,我们不妨称《兰亭叙》为“书写文学作品”。一部中国书法史,其实就是书写文学史。从文学的角度来观照书法,书写活动便具有了全新的意义。实用性的抄写活动也与文学有关,但不是我们讨论的主要对象,我们姑且将目光投向多姿多彩的文人书写。

谁也不能否认,苏轼是中国古代第一位占据书法与文学两座高峰的文艺天才,苏轼的典型性在于他能“以手为口”,将书写的文学意义发挥得淋漓尽致。韩愈曾经赞叹张旭“喜怒、窘穷、忧悲、愉佚、怨恨、思慕、酣醉、无聊、不平,有动于心,必于草书焉发之”,这在张旭未必如此,如果用在苏轼身上,似乎更为贴切。因为草书并不能表达抽象的感情,宣泄情绪更是文学的长项。苏轼的书写,书文交辉,文不能尽,溢而为书,“天生健笔一枝,爽如哀梨,快如并剪,有必达之隐,无难显之情”,这既是形容文学,也可用于书法。

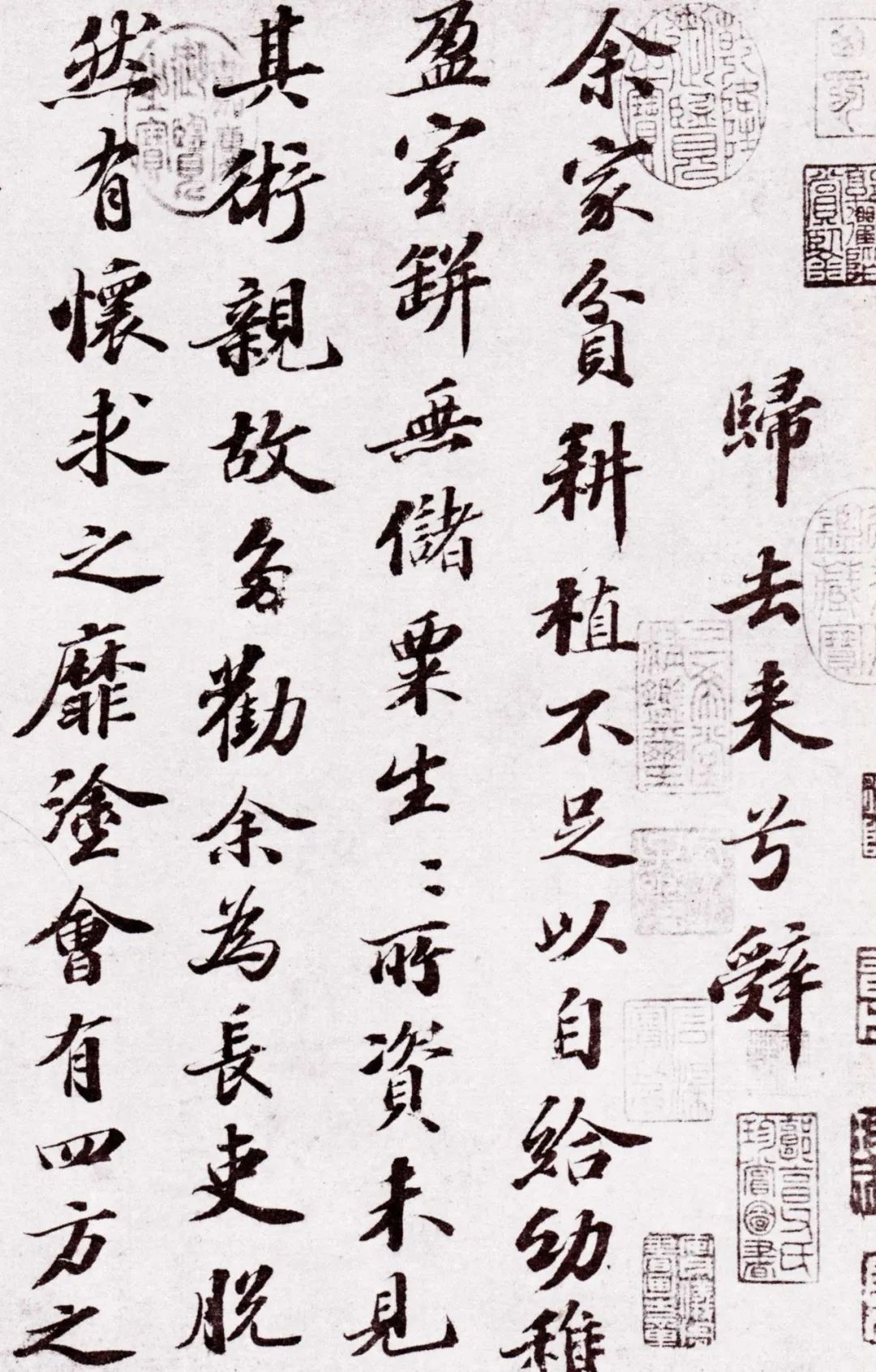

图1 苏轼书陶渊明《归去来兮辞》(局部)

通常作文,难免要思考一番,落笔可能迟滞。但是苏轼不然,他的文思如流水,“谛思”被消融在涣涣的行笔之中了。李之仪曾经见过苏轼的书写:“东坡毎属词,研墨几如糊,方染笔,又握笔近下而行之迟。然未尝停辍,涣涣如流水逡巡盈纸,或思未尽,有续至十余纸不已。议者或以其喜浓墨丶行笔迟为同异。盖不知谛思乃在其间也。”本来是作文,但是更像在作书。这正是东坡的过人之处。

作书与行文本不相同,前者因书而文,后者因文而书。因文而书,重点在文;因书而文,重点在书。行文又有起稿与手抄成书之异,作书有应酬和适意书写之不同。对于苏轼而言,这些区别似乎不存在,取舍趋避,纯以意行。行于所当行,止于不可不止。

适意的文学书写主要体现在苏轼的题跋和杂书当中,内容非常丰富,真可谓涉笔成趣,信手成文。从发生方式上考察,有五种情况:一、因境而书,二是因事而书,三因人而书,四是因文而书,五是为书而书。面对一堵素壁,往往会产生涂抹几笔的愿望;遇到佳纸好笔,也会跃跃欲试,或者心静闲暇之时,都会有书写的冲动。这是因境而书。如听琴而书琴事,见雪而书雪事,遇墨题墨,遇笔题笔。因人而书和因事而书可归为一类,因为人事总会连在一起。人事便会涉及应酬,苏轼的应酬文字很少虚情假意。不过,他在文辞的选择上也会考虑到切题,而且必然是佳句。如毛国镇向他求书,因为要求林下展玩,他就选择书写陶渊明《归去来辞》(图1)。不过毛国镇乃官场中人,苏轼便说“正使在庙堂之上尤可观也”,深寓“归去来”之意。因文而书的情况多是诗文的跋语,读到文学名篇或诗词佳句,有得于心,便会手录。至于为书而书则是将书写作为一种把握自我存在的方式。苏轼云:“将至曲江,船上滩欹侧,撑者百指,篙声石声塋然,四顾皆涛濑,士无人色,而吾作字不少衰,何也?吾更变亦多矣,置笔而起,终不能一事,孰与且作字乎?”读到这里,我们也许会为苏轼的“迂执”而发笑?不过,这正展现了苏轼率真的秉性,而且显示了书写活动对于苏轼而言具有存放感性自我的宗教般的力量。

苏轼的书写并非总是那样随意潇洒,有时候,他也会生出矜庄之意。在他的题跋中,有时会标明“敬书”、“庄书”字样,如果是书丹刻石,则矜庄之意自不待言。当然不少的地方有“信书”的表白。如《书海南风土》即“信手书”,而《书北极灵签》则云“敬书”。有时候,他会用精纸佳墨以应人之请,如他为王晋卿书《黄泥坂词》,即用澄心堂纸、李承晏墨。对于主张“寓意而不留意于物”的苏轼来说,自由适意的书写无疑是他向往的目标。不过在现实的书写中,不可能时时都能如意。苏轼从张旭怀素的醉书中得到启示,转而借助酒精的麻醉作用,企图达到适意逍遥的“至乐”境界。他说:“吾酒后乘兴作数十字,觉酒气拂拂,从十指上出去也。” “吾醉后能作大草,醒后自以为不及。然醉中亦能作小楷,此乃为奇耳。”苏轼的酒量很小,一杯即醉。醉后作草,必然放达,但这并非“真放”,真放本精微,因此醉后能作精细的小楷,才算世间奇事。苏轼对此很清楚,他认为自己远远没有达到消除“醉醒之辨”的程度,他渴望做到感性和理性高度统一。回头一看,张旭和怀素都不是自己心中的偶像。

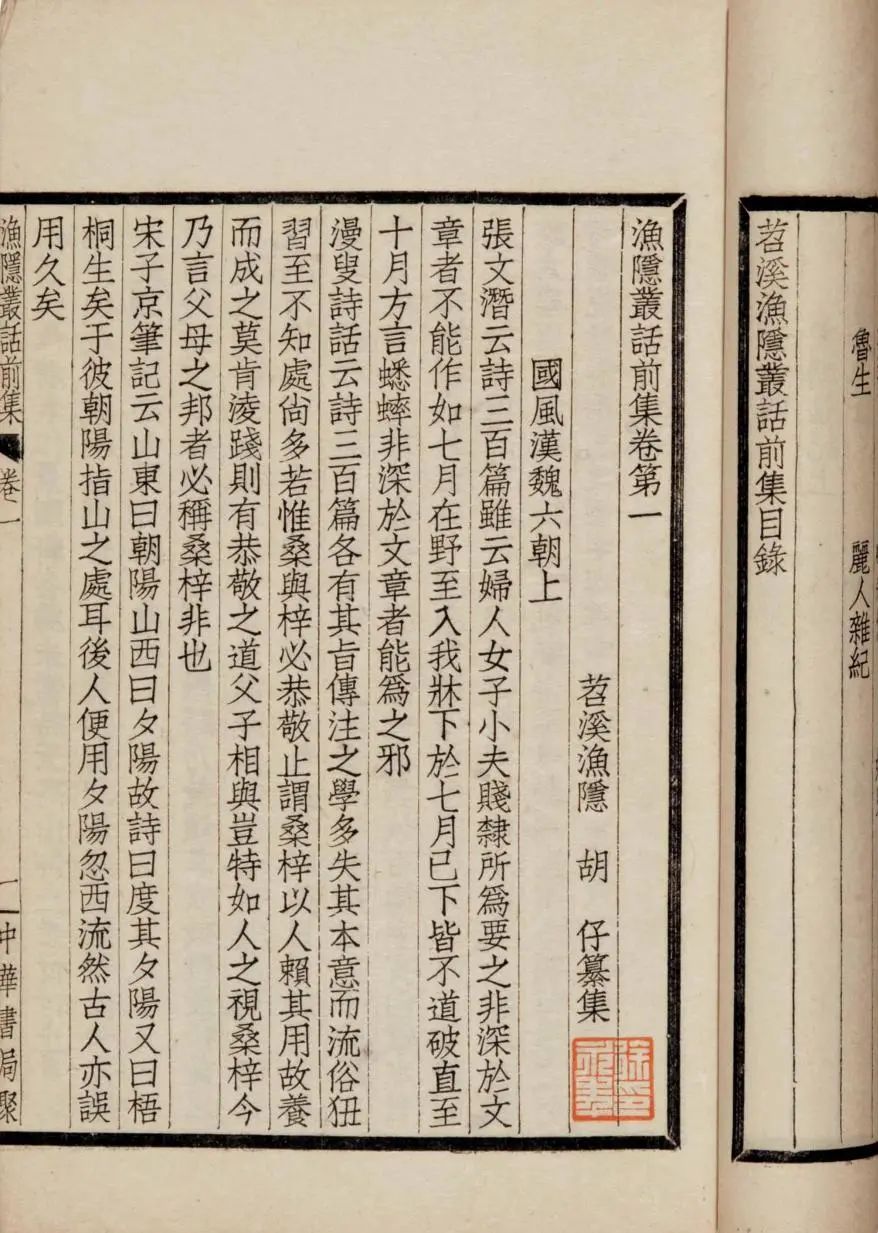

就书写的载体而言,苏轼几乎使用了一切可能的方式,题壁、题名、尺牍、书扇、跋尾题画、书桃符、匾额、书几、书屏等。不管是登临,还是宴游,是灯前,还是酒后,书兴大发之时,遇壁题壁,遇几题几,遇扇题扇。《苕溪渔隐丛话前集》卷四十一记载东坡语云:“吾昔在钱塘,一日昼寝宝山僧舍,题其壁云:‘七尺顽躯走世尘,十围便腹贮天真。此中空洞浑无物,何止容君数百人。’其后有小子亦题名壁上,见者乃谓余诮之也。周伯仁所谓君者,乃王茂弘之流,岂此等辈哉?”其超放如此。苏轼的书写,因为有数百卷书在胸中,于是“学问文章之气,郁郁芊芊,发于笔墨之间”——文学修养为书法的表现注入了难得的精神内涵。

《苕溪渔隐丛话前集》

对于书写文辞的内容,大部分是自作,当然有不少是古人或同时人的作品。与王子敬爱书《洛神赋》、李后主爱书神仙隐遁之词不同的是,苏轼喜欢书写柳宗元和陶渊明的诗句。元祐九年(1094)正月十六日,苏轼偶书陶渊明《归田园居》之一“种豆南山下”,后自跋云:“览渊明此诗相与太息,噫嘻,以夕露沾衣之故而犯所媿者多矣。”寄托了自己深沉的人生感慨。书写陶诗,能使苏轼找到心灵的顿放之所。他曾录陶渊明“清晨闻扣门”诗,跋云:“予尝有云:‘言发于心而冲于口,吐之则逆人,茹之则逆予。以谓宁逆人也,故卒吐之。与渊明诗意不谋而合,故并录之。”对于古人现成的诗文,或书写整篇,或断章取义,或截句而书,均体现了苏轼自由挥洒的本色。作字行文,文以载道。苏轼的书写活动往往源于一个契机,服务于一个主题,或自适、或自励、或怀思、或悼亡、或劝勉、或评论、或投赠,不一而足。他精妙的文思借助于生花的彩笔,留下了许多脍炙人口的书写文学的篇章。

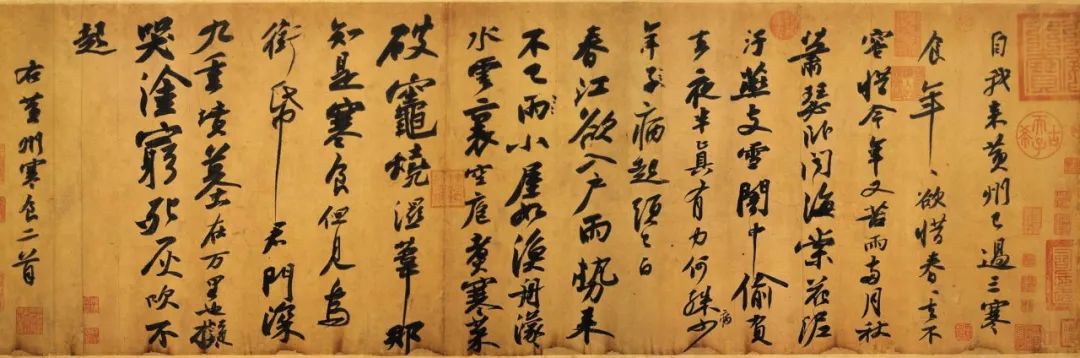

图2 苏轼书《黄州寒食诗》帖

苏轼能将文学创作与书法创作天衣无缝地结合起来,产生的代表作就是《黄州寒食诗》三首(图2)。黄庭坚说:“试使东坡复为之,未必及此。”苏轼没有再写过此诗,但他却经常重复书写另外一些作品。南宋的岳珂收有东坡与钱穆父书简重本二帖,以为必有一赝品,但又不敢轻易下结论。友人韩季茂告诉他说:“(东坡)先生以翰墨雄一世,毎自贵重。虽尺简片幅,亦不苟书。遇未惬意辄更写取妍,而后出以予人,期于传世。凡今帖间有同者,便当视其纸长短色泽,若具出一时,字与之称,切勿以为赝而置疑。”苏轼的这种做法很让人怀疑,因为他在我们心中从来都是那样天马行空、不受羁束。不过我们可以从苏轼的文集中找到他自贵其书的言证。《戏书赫蹄纸》云:“此纸可以镵钱祭鬼。东坡试笔,偶书其上。后五百年当成百金之直。物固有遇不遇也。”千载而下的今天,苏轼之书岂止价值百金?不过,他偶书的数字已经不存,而他经意的书写——《赤壁赋》、《洞庭春色赋》等千百年来让人视若拱璧,这又从一个侧面证明了文辞选择对于书法艺术的重要性。