您曾经提到,您从上世纪八十年代末开始学习书法以来,就一直关注王铎,这么多年下来,王铎对您本人的书法学习和创作有着怎样的影响呢?

薛龙春:研究书法史同时又从事创作的学者大致有两类,一类是研究与创作是一致的,像曹宝麟先生研究宋四家,书法也学宋四家,华人德先生研究两汉六朝,书法也不涉唐以下一笔;还有一类将研究与创作分开,如白谦慎先生研究八大、傅山,研究吴大澂,他写的最多的却是唐人端楷。我的情况大概也是后者,我研究王铎基于两个方面的原因。一是我的研究不完全以“求真”为目标,而有一定的当代关怀,今天有很多人欣赏与学习王铎的书法,说明他有些趣味和当代趣味有相似之处;二是王铎这个人物足够复杂,与各层次的社会交往也非常丰富,传世诗文书画作品及各种题跋、信札也多,透过这个个案来观察晚明社会与文化是可能的。

我个人的书法创作并没有明确的风格意图,我将之作为一种令自己感到愉悦的游戏。要说学书法的机缘,我其实是不错的,在碑学与帖学两个取径,我都有很好的师承,但未来能到何种程度自己不知道,也不关心。我享受学习书法的过程。在我的学习过程中,汉碑与唐宋人对我影响最大,比如《乙瑛碑》与《礼器碑》,孙过庭与米芾,都是我反复临习的。此外,清代一些碑学书家的行书,如何绍基、翁同龢,我也非常喜欢。当然我看的要比学的多得多。看不明白,就什么也学不到。

在我看来,与其说书法的趣味在于技巧,不如说“见字如面”,字所反映的是一个人气质,一个有气质的人最令人着迷,其人不足道,则字也不值得珍视。气质有各种各样的,我最喜欢超逸之气。但写字又不能不讲究技巧,没有高超的技巧,超逸之气是无从体现的。从时间上说,书法是节奏自然舒展的艺术,从空间上说,书法是块面自然衔接的艺术。做到这些,而且自然,是件非常不容易的事,也不光是技巧训练就能解决的。阮元致仕后的一批家书,我印象很深的,真是触遇生变,妙不可言。对他而言,这不过是长期书写养成的右手肌肉的条件反射,但背后是修养所决定的文化趣味。修养不到,写得再好,也是白开水。不过今天的书法家大多不会相信这些。

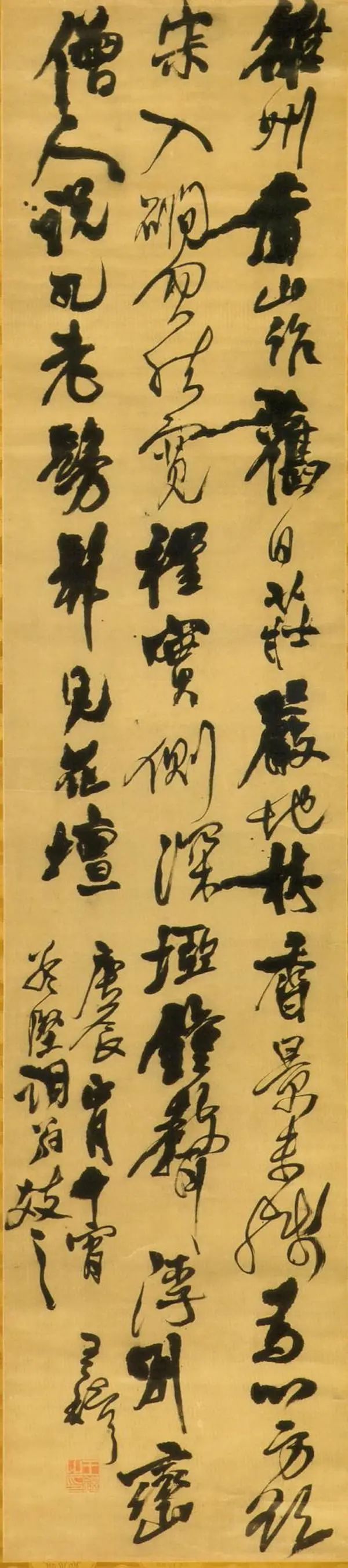

我非常欣赏王铎的书法,他的笔墨技巧令人惊叹,在楷书、行书、草书上都能跻身书史一流,在碑学未兴起的时代,他的隶书已经不俗。他的书学成就远在董其昌之上。王铎书作最重要的特点有二。一是呼应,在整体篇章中,遥山遥水别有映带,不是老手绝难梦见。二是意外,如他自己所说的:“如寂寥深山,独坐无人,老猿忽叫,陡然一惊。”他的作品因此有很强的观赏性(图十四)。但我不学王铎的书法,因为他的字学不好会有纵横习气。前面我说过,晚明书法有粗猛的一面,在他们身上可以说是特色,但学的人却很可能堕入恶道。今天学王铎的书家十之八九只得了蛮横。王铎曾有一段很有意思的话,是说怀素、张旭并非不佳,但后来学他们的总把字写坏,可以说是怀素、张旭的罪人。我要说,现在很多学王铎的书家,也是王铎的罪人。

图十四:王铎《雒州香山作轴》,《王铎の书法》条幅编

您此前出版的《雅宜山色:王宠的人生与书法》受到了广泛的关注,也获得了极高的评价,这次您也提到,您做的是以王铎为中心的文化研究,那么,您也会出版一部类似“王铎的人生与书法”这样的作品吗?

薛龙春:是的,这是我的抱负。2006年开始研究王铎时,一本像样的专著就是我的目标。我是研究艺术史的,不是专门做文献学的,所以《王铎年谱长编》只是我研究过程中的副产品。就像您提到的《雅宜山色:王宠的人生与书法》一书,在出版以前,我也写过一本《王宠年谱》。去年出版的《古欢:黄易与乾嘉金石时尚出版》,原先是作为《黄易友朋往来书札辑考》一书的前言来写作的,《辑考》的内容有四十多万字,涉及两百余人六百五十余封信,如果按时间而不是人物来编排,也可以看作黄易年谱的主体。做年谱、辑考一类的工作虽然费时费力,却是好的研究专著的基础。艺术史研究的目标不仅是材料的整理,还要能够解释艺术品,并与传统观念对话。没有扎实的基础工作,特别是系统的资料搜集、甄别与考证,一切都免谈。

每一个研究对象都有自己的特点,好的学者要能发掘出他们身上的议题,而不是按什么套路来研究或是写作。我研究的王宠、王铎、郑簠与黄易几个个案分处于十六至十八世纪,我借助对他们讨论不同的问题,如王宠年不及四十而卒,但他的字不见得嫩,文徵明活到九十岁,但字也不见得老。我在《雅宜山色》中花了一章的篇幅讨论时间对艺术的意义。又如郑簠,身处十七世纪的汉碑热潮中,他以隶书鸣世,众多一流学者与诗人赠之以“八分书歌”,鼓吹他是“古”的代言人,但在乾嘉以后,他又被学者们集体指斥为“不古”,那么我们在艺术批评中常常使用的“古”,到底指什么?这种评价的逆转又是如何发生的?再如黄易,他只是一个河道低级官员,他如何成为乾嘉金石学的发动机?对个人在学术共同体中的身份与形象,黄易又是通过何种方式加以形塑的?

与前三者相比,王铎在艺术史上的影响显然更大,我不仅希望通过研究来回应艺术史的问题,也借此对晚明文化作深入的反思。这本专著的提纲,我已经考虑了很久,反反复复,主要的困难在于我将围绕一个什么样的中心议题来组织我的论述,这个中心议题可以是王铎与董其昌的竞争,也可以是王铎书法的创作情境,还可以是艺术品的功能与趣味的关系,不同的中心,就会有不同的材料去取与组织方式。尽管王铎的材料极为丰富,但我从未打算将什么都写进这本书里。

薛龙春:《王铎四题》是应王家葵、贺宏亮二兄主编的一套艺术史小丛书的一种,字数只有七八万,是我四篇长文——《王铎与集王字碑》《王铎刻帖考论》《王铎诗文稿的文献价值与艺术趣味》与《工具、材料与王铎的书法》——的合集,这四篇文章写于2009年至2016年之间,或可视为我阶段性的研究成果。不过这本书所讨论的问题与未来的研究专著不会有多少重叠。

这几篇文章主要集中于以下的一些问题:

宋明之间对集王字碑的批评,何以从品格化的“俗书”转向“集字”工艺的缺陷?王铎为什么热衷于临写集王字碑,并有那么多自己集王字的尝试,其意义是什么?

王铎有大量刻帖,如《拟山园帖》《琅华馆帖》《日涉园帖》《论诗文歌》《二十帖》等,除了《拟山园帖》为王无咎所主持,其他大部分是他的姻亲主持的,所收入的也是王铎赠予的作品、与主持者的通信以及主持者相关的家族文献,除了传刻书法,这些刻帖在塑造家族文化身份上有怎样的作用?

有意识的“作品”对日常书写产生怎样的冲击?我选择了一些内容一致的手稿与“作品”加以比较,发现其形式存在巨大差异。手稿无疑比“作品”更为自然,更是心画的流露,但无论是欣赏者、收藏家还是研究者,对手稿的重视程度远远不及“作品”。这是为什么?

在过去的认识中,一个面目张扬的艺术家可能对工具、材料不加选择,但通过大量题跋与书札的整理,我发现王铎对材料异常讲究,他喜欢湖州笔、宣德笺、吴江绫、徽州墨,这些都是当日的文房名品。但是,精良的材料是不是一定就会产出书法精品,恶笔恶墨会不会也能写出杰作?

《王铎四题》所讨论的问题,大致代表了我一个阶段的研究旨趣。在今天的研究氛围中,艺术史所讨论的问题已经不局限于审美与技巧,艺术的历史性、艺术品与具体环境的复杂关系等,在新一代艺术史学者中正越来越受到重视。从某种意义上说,艺术史研究已经突破美术的范畴,开始了历史学的转向。这本小书中的一些思考,正得益于研究环境的这种变化。关于研究专著,我已经写下较为详细的提纲,现在最希望接下来的一两年能有整块的时间,完成最后的写作。