薛龙春《孙过庭书谱技法》书法视频讲座(2小时课程)上集:

薛龙春《孙过庭书谱技法》书法视频讲座(2小时课程)下集:

薛龙春《孙过庭书谱技法》书法视频讲座(2小时课程)

采访︱郑诗亮

关于王铎的研究,给人留下的基本印象是,着重于他在书法史上的地位,至于其人如何,以及他与钱牧斋的出降,都是一笔带过。不知您这次出版的《王铎年谱长编》,对丰富我们关于王铎的认识,有着怎样的助益?能请您谈谈王铎其人此前不太受人关注,甚至为人所忽略的部分吗?

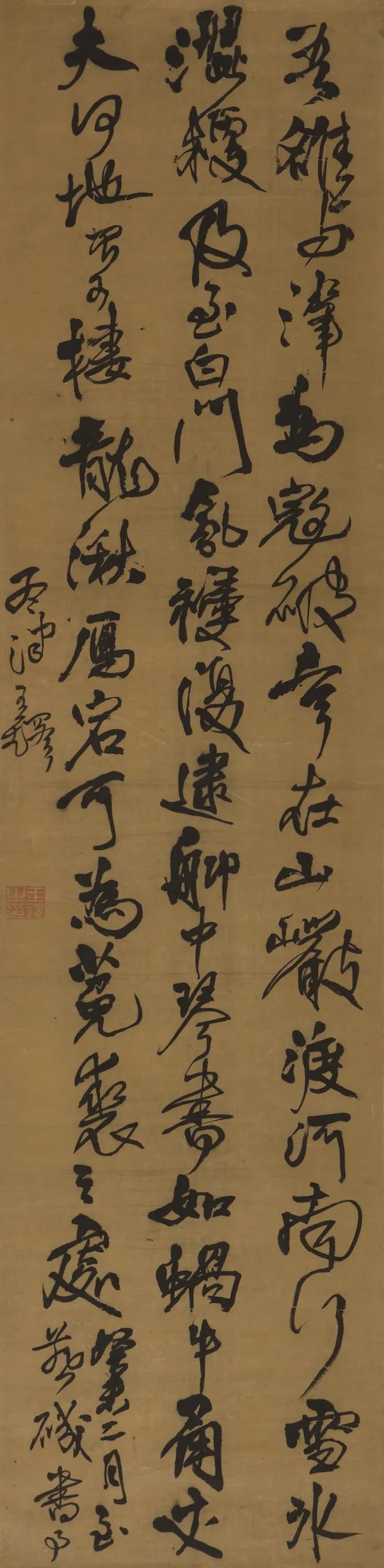

薛龙春:孤立地讨论王铎的书法意义不大。过去已经有很多类似的讨论,比如有学者说他的书法章法有“中轴线的摇摆”,这只是粗浅观察的结果,不是研究,也很难深入。艺术史研究强调艺术现象的历史性,必须将王铎放在晚明社会与晚明文化中加以理解,才有可能真正读懂他艺术形式的意义。

这本年谱,是我系统搜集与整理王铎与晚明书法相关材料的成果。在书中,我运用各种史籍、地方志、笔记、诗文集、书画作品、题跋、书信、日记等,细致重构了王铎的一生,他的行履、作为,他的诗文书画,他的友人,他的欢欣,他的悲慨,都在我展示的材料之中。我相信我是最熟悉他的人,有时觉得他就是我的朋友,或许他当时的朋友中也没有我这样了解他的人。这本年谱向读者提供了这样一个个案:明清鼎革之际一位满怀名臣之想的文人,如何最终当了贰臣,在当了贰臣之后,又如何重新规划自己传于后世的形象。这个文人的观念、行为与艺术创作何以成为一个时代的文化表征,和当时的社会文化、他各时期的社交圈又有怎样密切的联系。相信读者会从这本书中获得各种有用的信息。研究这一时期政治史、文学史、绘画史和鉴藏史的学者,也会从中发现许多过去可能没有关注到的材料。

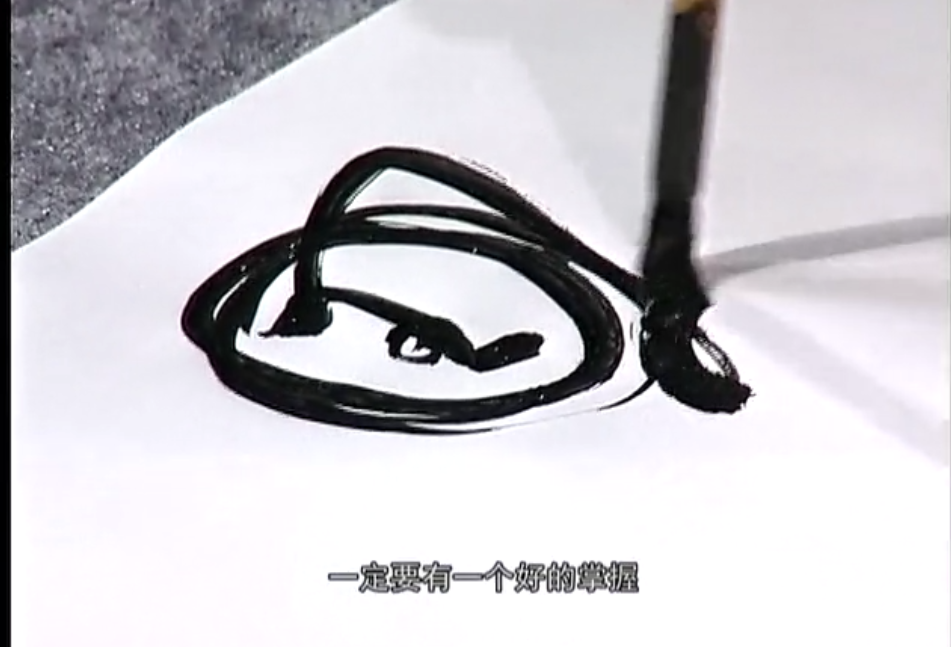

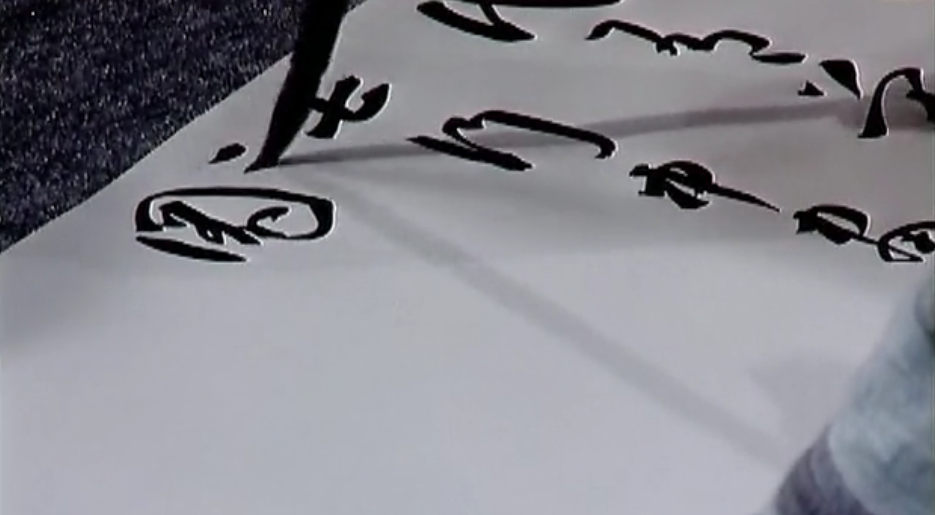

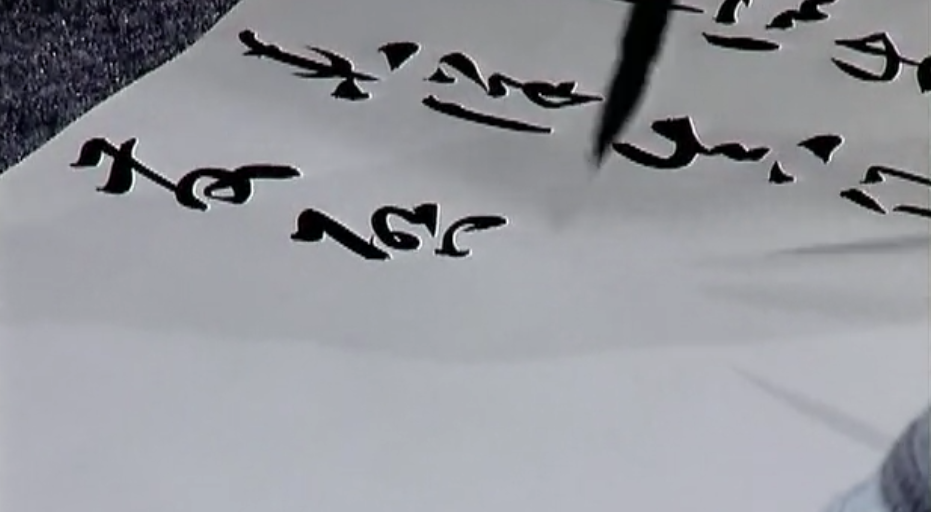

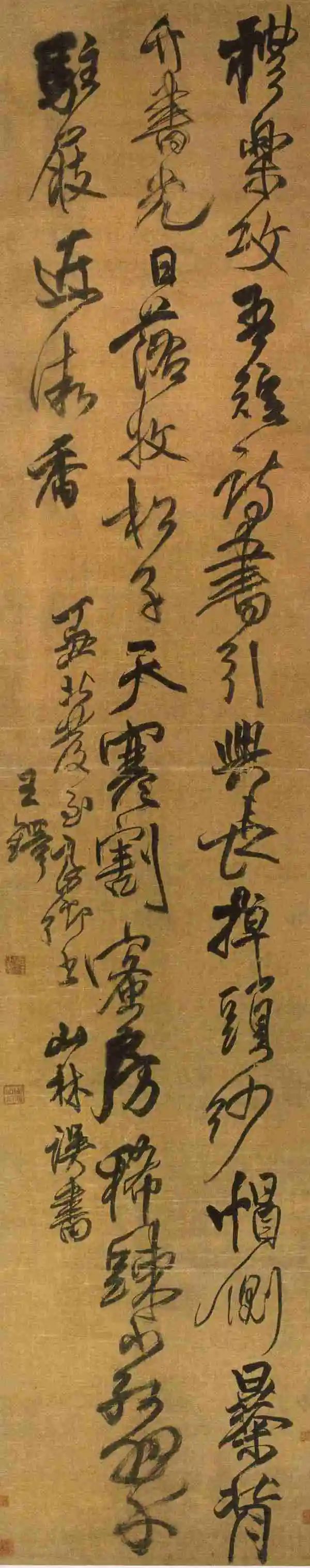

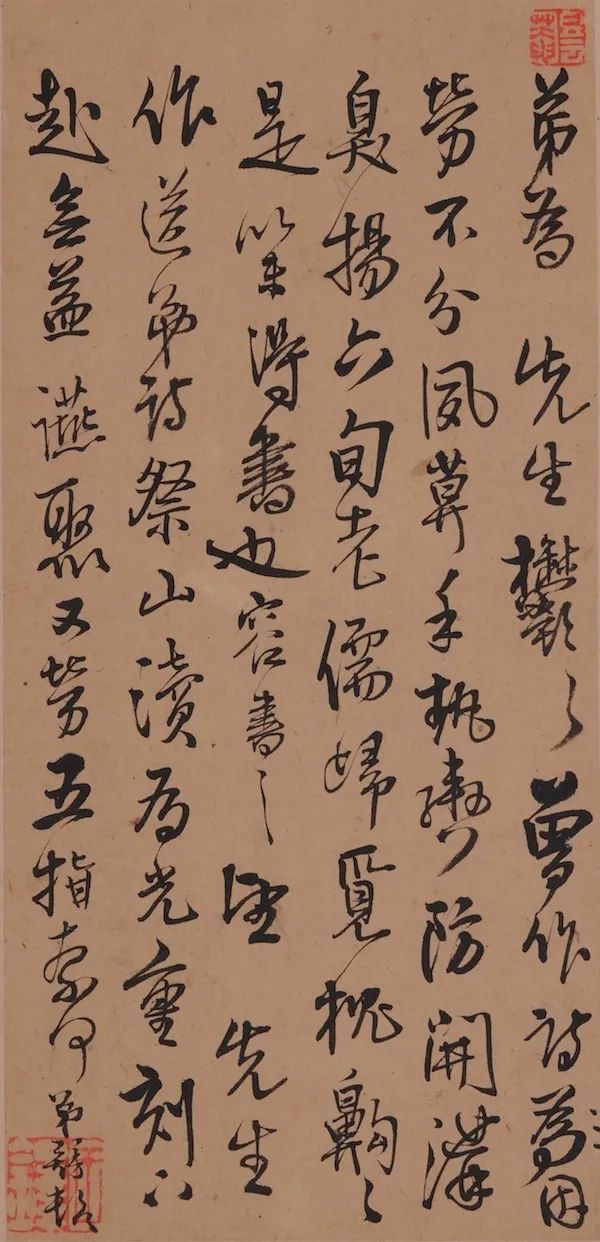

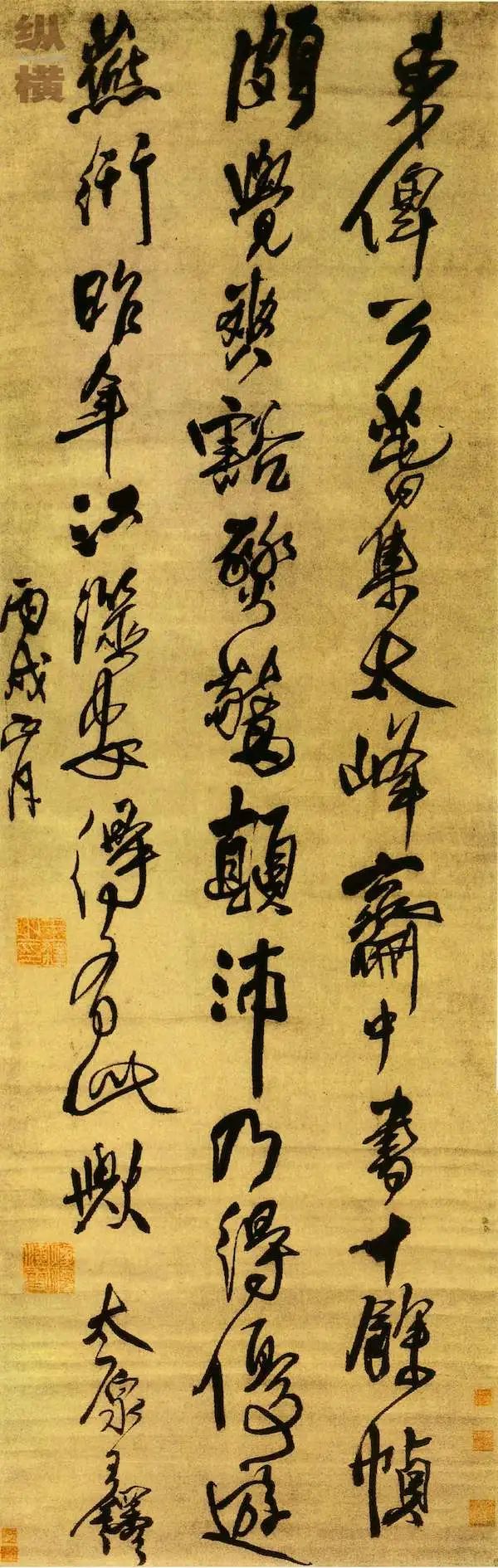

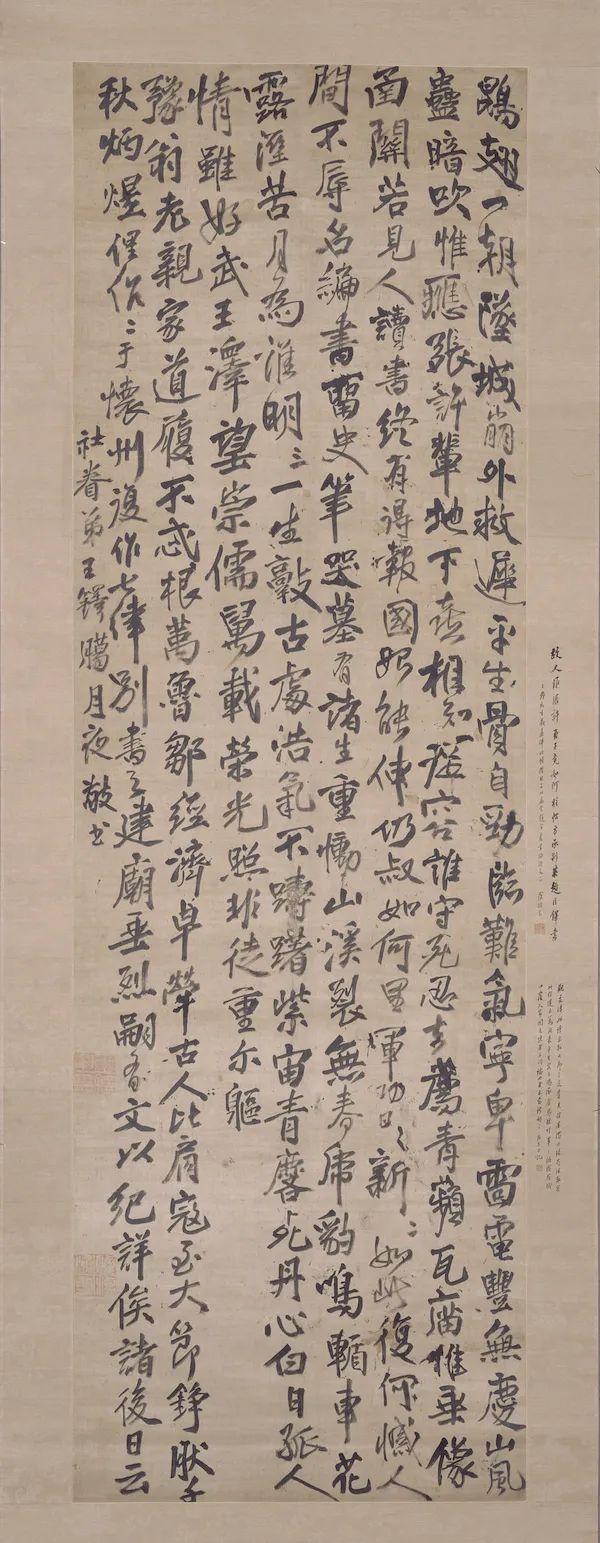

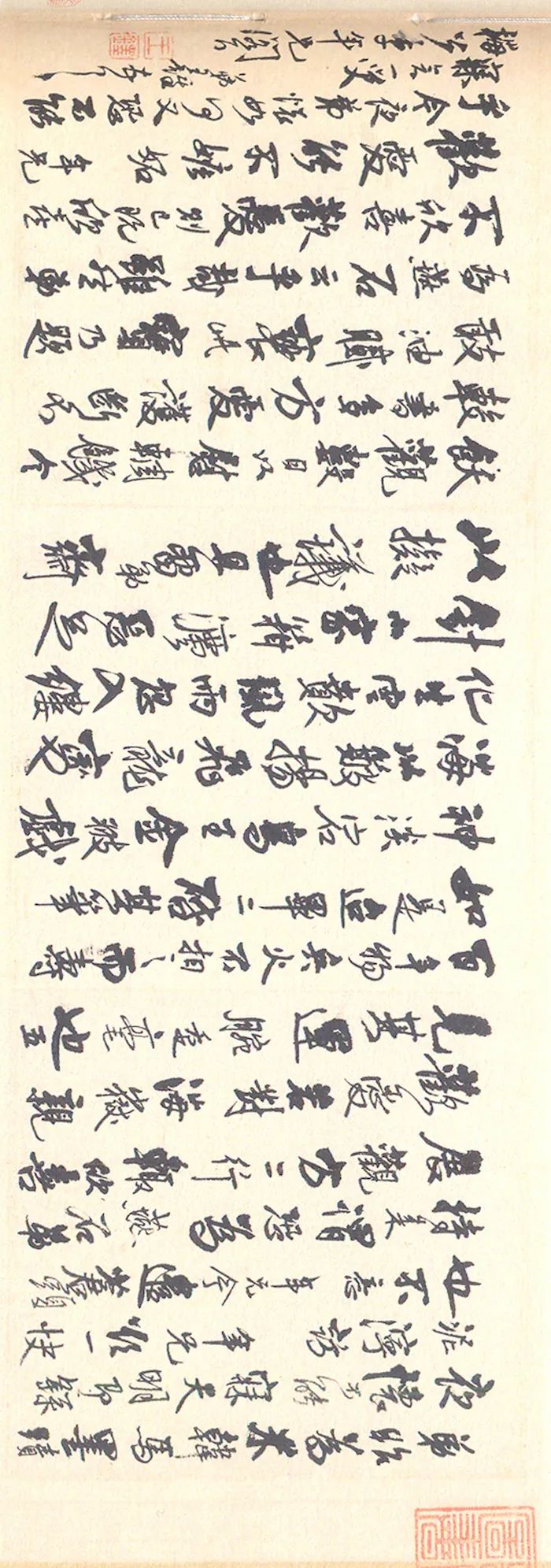

我们过去的研究热衷于讨论王铎的书法形式,但是对他的创作环境毫不关心。通过撰写年谱,这方面的问题就会涌现出来。比如,王铎在旅途中的书作常常显得有些怪异,这一方面可能与他在舟中场地局促有关(图一),另一方面也因为书写工具不能惬心,在旅途中的酬应之作,大多是求书人提供的工具与材料,他常常使用较小的毛笔,但要写很大的字(图二),有时他还得使用自己不经常使用的羊毫笔;又如,王铎入清之后经常参加北京贰臣的聚会,有时甚至通宵达旦,喝酒,听昆曲,和歌人厮混,在这样的场合,他常常被要求即席挥毫,他曾向戴明说抱怨“刻下赴无益宴聚,又劳五指,奈何”(图三),但大多数情况下,他很享受这种众目睽睽之下的表演。在观众围观的环境中,王铎如何调动观看者的欲望,这最终在他的作品形式上又有什么体现,就成为非常有意思的话题。白谦慎先生研究傅山的书法应酬,指出傅山厌恶俗物面逼,甚至与他讨价还价,因此他的应酬通常带有报复性,作品的质量也很差。王铎则恰恰相反,他的应酬作品中有许多杰作,与他享受这种书写环境并善于操控环境有关。

图一:王铎《文语轴》,广东省博物馆藏

图二:王铎《杜甫诗轴》,广州美术馆藏

图三:王铎《致戴明说札》,香港近墨堂书法基金会藏

此前您在《上海书评》发表过《王铎,一个南明“贰臣”的标本》一文,在您看来,王铎何以能够成为这样一个标本?同样是贰臣,同样是名重一时的大家,他和钱谦益有何异同?与钱谦益心怀故国相比,王铎似乎甘心投降,个中原因是什么呢?

薛龙春:这个标题当时应该是编辑所取,不过似乎也可以这么说。晚明文化中产生了无数言不由衷的人,王铎确实是其中有代表性的一位。在1644年六月就任弘光朝大学士之后,他很快发现马士英专权,而弘光帝也没有恢复中原的愿望,于是三次上疏要求放还山林,语词甚为激切:“坏我国家者,……皆十七年之所以谄事欺蒙刑名雕刻为能事、卖官剥削为勋劳。……臣受此任,居于纶扉,亦仍旧之泄沓,隐默木偶欤?……甘为卢杞、李林甫一流人,辱名籍于史传,播臭声于千载耶?”可见这时的王铎对自己的名臣形象仍颇有期许,但令人咋舌的是,第二年五月,他就大张旗鼓地与钱谦益等文武大臣献城投降,并于1646年正月接受新廷任命。他成了自己最鄙夷的人。

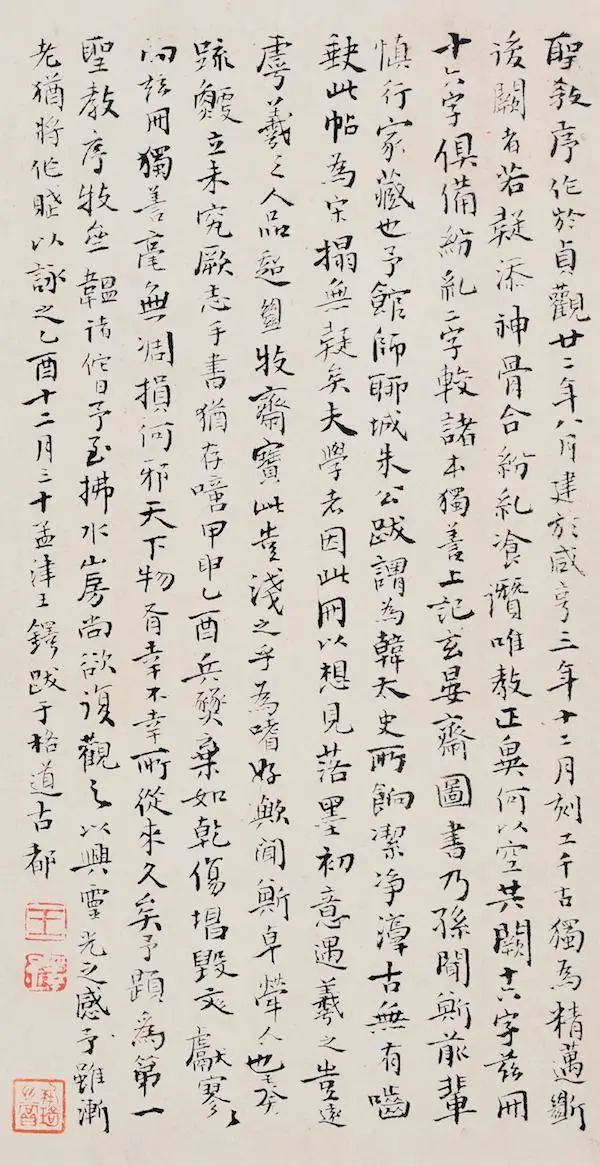

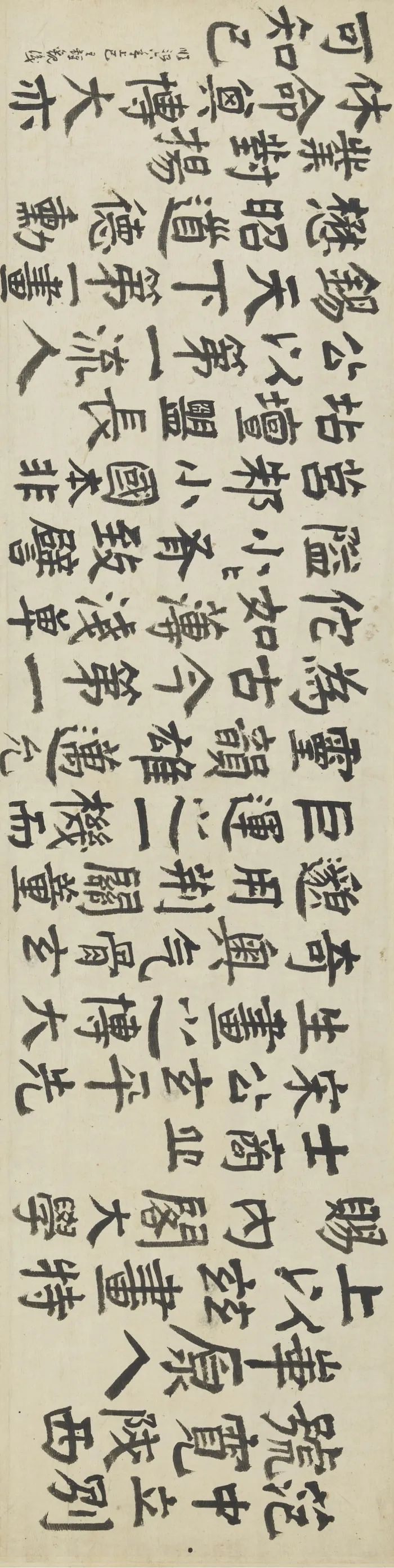

晚明文化中还有另外一类极端的人物,如王铎的同年进士黄道周,当时的评价是,他以文章风节高天下,严冷方刚,不谐流俗,不仅不容小人,也不容君子。1638年七月,他上疏弹劾夺情入阁的杨嗣昌,不惜在朝堂上向崇祯帝叫板:“臣今日不言,臣负陛下;陛下今日杀臣,是陛下负臣。”皇帝拿他没办法,只说了句:“平生学问只得佞口。”但黄道周却以此为骄傲。读这一时期的史料,你会发现,大臣们争名的愿望,远大于解决复杂的社会运转问题的愿望。至于能力,则更值得怀疑,就像大儒刘宗周,为弘光帝开出的药方也只有“讲学”二字,在清兵窥江的紧迫情势下,这些建议都远水解不了近渴。钱谦益是王铎的前辈,王铎在他面前一直很谦卑(图四),关系也很好,尽管他们的文学主张有所不同,但都以公安、竟陵为针砭的对象,因此有许多共同语言。王铎去世之后,钱谦益为他写了墓志铭,在文中,他不仅鼓吹王铎的书学、书才与书品,还委婉地回护他降清一事:“既入北廷,颓然自放。粉黛横陈,二八递代。按旧曲,度新歌,宵旦不分,悲欢间作。”为什么投降满清之后就颓然自放,溺情昆曲,是因为他仍有羞耻感,放纵的表象背后是深沉的故国之悲。不过,这个墓志铭像是钱谦益为自己写的。虽然在《无笑》一诗中,王铎描述了自己入清后无言无笑、味同嚼蜡的生活,但他似乎从未像钱谦益那样怀有异志,更没有任何反清复明的实际行动。

图四:王铎跋钱谦益藏《圣教序》宋拓本,北京保利2014年春拍

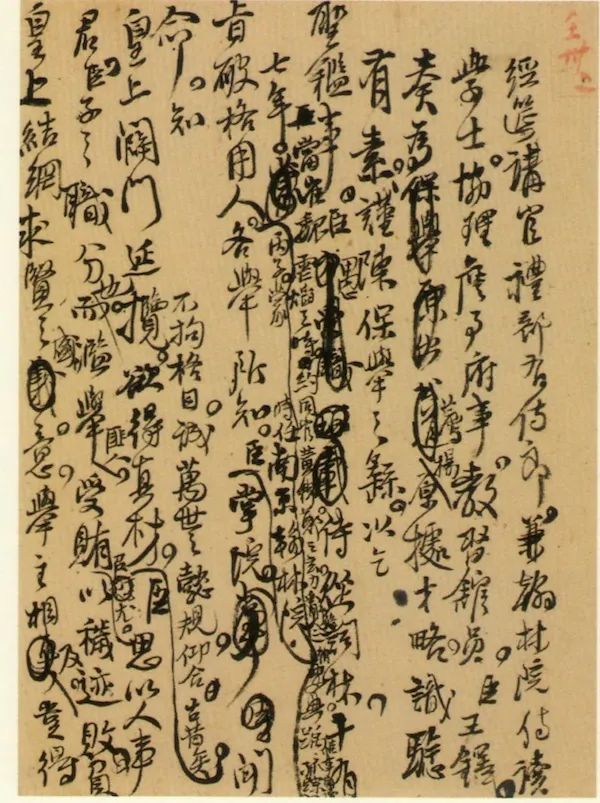

这与王铎的政治遭际有关。1638年,是王铎疏离权力中心的转折点。这一年春天,他经筵讲学,有所触忌,谈到当日的时局,又有“白骨如林”等语,讲毕崇祯帝大怒,谓其敷衍数语,支吾了事,全不能发挥精义。到了七月,王铎听闻杨嗣昌与满清和议,认为边不可抚,事关宗社,为祸甚大。上疏之后,杨嗣昌奏辩。结果是王铎虽免遭廷杖,却被降三级照旧管事。此时他因与同僚许世荩交换保举对方的子弟一事,为御史喻上猷所纠,在回奏中,他一一例举四弟王镆的才识,并请求说:“皇上倘采臣言,臣愿与弟镆得四千强兵,请缨以繋寇颈,致之阙下。或巡边阅师,修理边堡,可效一臂之需。”(图五)

图五:王铎《手稿》,中国嘉德2011春拍

不过对这个主动请战以示忠心的申请,崇祯帝丝毫并未理会。到了年底,满怀失望的他连续上疏要求归田,对朝廷的愤懑形诸辞色。1640年冬天,王铎被任命为南京礼部尚书,他终于离开了北京,因为遇到父母连续病逝,他在黄河北岸的怀庆府守制一年有余,此后直到1644年五月他始终携带众家小辗转于新乡、南京、苏州、嘉兴等地,躲避李自成、张献忠的农民军。

到了弘光朝,他虽然意外地被任命为内阁次辅,却与首辅马士英水火不容。弘光召见王铎时,“屏去左右,进臣于膝前,皇上流泪,臣亦流泪,曰:有当言卿即言,勿学马士英蒙蔽也。”但当他要求弘光帝解除马的兵权时,弘光帝却不为所动。在清兵进入南京前数天,弘光帝与马士英先后出奔,并不关白王铎,以至南京民众抓住王铎,群殴至须发尽秃,勋臣赵之龙将之移入中城狱,才获得保全。可想而知,王铎关于旧朝的回忆没有任何愉悦。在《纪昔年旧事》一诗中,他甚至感激清兵的到来:“乙酉群孽兵自起,攘夺锱铢成荒垒。……喜逢大军收婵连,苏死回伤见阳天。”入清以后,王铎颇为享受这难得的太平,在接受新廷任命后不久的一件书作中,他写道:“燹惊颠沛,乃得优游燕衎,昨年江澨,安得有此欤?”(图六)这是一个饱经战乱后的明代官员,重回平静生活之后的由衷欣慰。当年三月,王铎次子王无咎考中进士,王铎对他曾有这样一番交代:“吾自幼读书,任世事,幽轲三十年,志未行,今老矣。汝曹其竭力报国。”一方面他为自己不为明朝廷所用感到遗憾,另一方面要求子弟矢志报效满清。类似的劝诫,也屡见于他赠予清初新进官员的各种序文与书作之中。

图六:王铎《赠侯佐文语轴》,香港艺术馆藏

从政治道德的角度,人们当然可以指摘王铎的失节,但王铎在回应明亡之后少有人臣殉节一事时的一段话,颇耐咀味:“是上剥下,下亦剥上也。操锷而自剚其躬也,不克以天下为心。故君择臣,臣亦择君,孰肯以其身徒劳于是非黑白混淆之世,以性命日待于汤镬之前欤?!”他的意思再明显不过,为崇祯、弘光这样的帝王殉节,他不愿!不愿!不愿!王铎内心是否有深深的耻辱感?我想熟读儒家书的王铎是有的。但值得注意的是,晚明文化具有一定的多元性,对个人感受与个人欲望总体上是鼓励的,这些感受与欲望也受到社会的尊重。因此王铎入清后的七年,并非生活在没有尊严之中,他在属于自己的文化共同体中仍备受崇仰。就书法而言,北方五省皆奉为宗主。

您谈到,这部《王铎年谱长编》完成之后,“重构王铎的生平、仕履、行踪、交游及艺术创作活动就成为可能,这也为勾勒王铎的同僚圈、乡党圈、艺文圈等不同的社会网络提供了一个基础”。那么,王铎的同僚圈、乡党圈、艺文圈有着怎样的特点?他都与哪些人物来往?这些人物对他的文艺创作乃至政治生涯有着怎样的影响?他们如何评价王铎在政治上的选择?

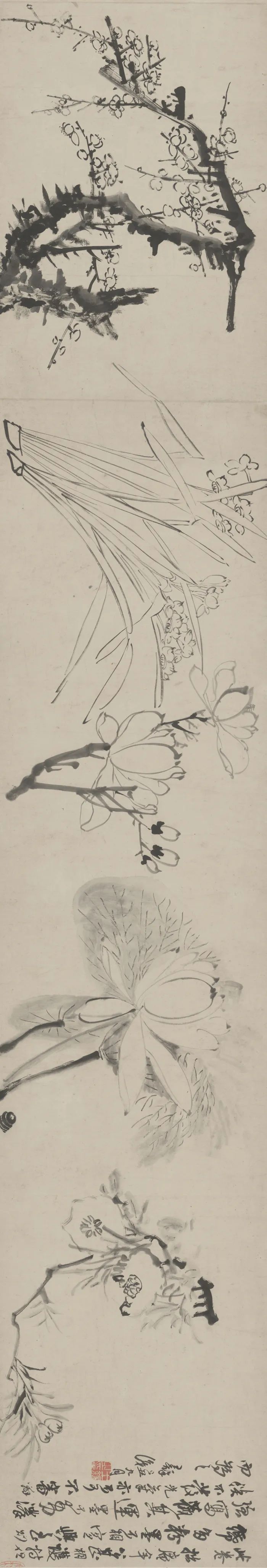

薛龙春:这些圈子不是固定的,在王铎生活的不同时期,圈子一直处于变动之中。以同僚圈而言,入仕之初自然是同为庶吉士的一干同年进士,他们大多在散馆后任编修或是检讨,如蒋德璟、郑之玄、文震孟、黄道周、陈仁锡、倪元璐、南居仁等人,也有陈子壮、赵南星、何吾驺、孙承宗、姚希孟、吕维祺(图七)、董其昌这样的前辈;1635年他到南京任翰林院掌院,自然就是南京衙门的一班官员,如张镜心、张四知、屈动、范景文、赵志孟、戈允礼、郑三俊等;1644年任弘光朝次辅,则是史可法、钱谦益、刘宗周、马士英、高弘图、阮大铖、张慎言、杨文骢等人;入清之后,主要是在北京任职的贰臣圈,如梁云构、戴明说、龚鼎孳、张缙彦、薛所蕴、李元鼎、张鼎延、宋权(图八)、孙承泽、陈名夏、陈之遴、刘正宗、周亮工、曹溶等人,也有一些清初入仕的如单若鲁(图九)、魏象枢、魏裔介、傅维鳞、法若真、杨思圣等,他们大多是王无咎的同年进士。当然,我这里提到的只是他朋友圈的一角。

图七:王铎《挽吕维祺诗轴》,京都国立博物馆藏

图八:王铎跋宋权藏范宽《雪山萧寺图轴》,台北故宫博物馆

图九:王铎赠单若鲁《花卉卷》,故宫博物院

这些友人中有一些是当日的名臣,如孙承宗、范景文、郑三俊、史可法、张慎言;吕维祺、黄道周、刘宗周、孙承泽、魏象枢是理学名家;钱谦益、龚鼎孳文名藉甚,薛所蕴、刘正宗、张缙彦也是重要的作家,阮大铖则是度曲高手;董其昌、黄道周、倪元璐是和王铎齐名的书家;董其昌之外,戴明说、法若真、马士英、杨文骢等都有画名;宋权、孙承泽、戴明说、李元鼎(图十)、曹溶、周亮工则是重要的收藏家。我很难用三言两语来说清这些人对王铎有哪些影响,但是影响是不言而喻的。比如王铎和董其昌的交往,我专门写过一篇长文。在与董其昌相交集的时期,他们感情甚洽,在学古、鉴定、社交策略及传播手段上,董氏都启发了年轻的王铎。而在董其昌去世之后,王铎却毫不讳言他和董的分歧。在绘画方面,他不认同董源在山水画史上的宗主地位,而对荆关李范等五代北宋画家给予更高的评价。在书法方面,与董其昌推崇“秀”与“淡”不同,王铎将气势、力量与层次的繁复作为经营的重心。在绘画与书法上追随董其昌的松江派与时流,也成为王铎严厉批判的对象。甚至对董本人,王铎也表现出轻视,1649年十月,王铎在一则题跋中指出董其昌与他的代笔人赵左相比,“赵厚董薄,赵大董隘”,他认为董氏小楷有晋人遗意,但草行大书则没有讨论的必要。在书法上,王铎为适应立轴新形式对整体感的要求,完成了以结构模式对董其昌用笔模式的取代。董、王之间的分歧成为当日书法新变的动力,但王铎对偶然性的强化又隐然可见董其昌所提倡的“生”之美学的遗响。

图十:王铎跋米芾《韩马帖卷》 ,故宫博物院