赵炳坤 现为中国书法家协会会员、泉州市书法家协会副主席、鹿鸣书社总执事等;北京水墨公益基金会提名“福建十大青年书法家”、《中原书法》杂志提名“当代隶书十大青年书法家”、国家艺术基金书法创作人才培养项目成员、中书协第四届国学班成员、江西省书协培训中心教师、南艺.江苏省书法研究中心特聘书法家、永春县第六批优秀人才。

曾获第四届中国书法兰亭奖佳作奖、全国第二届隶书展二等奖、第二届中国海西书画大展三等奖、福建省首届、二届八闽丹青奖金奖提名奖、福建省首届兰亭奖二等奖、全国第十四届群星奖福建省选拔赛银奖、泉州市第六届刺桐文艺奖特别荣誉奖、梁披云杯全国书法大展优秀奖等。

入展全国第十、十二届书法篆刻作品大展、第三届、六届全国楹联书法作品大展、第二、四届全国青年书法篆刻作品展、全国第三、四届隶书大展、全国第五届书法百家精品展、全国首届、二届书法临帖作品展、邓石如奖全国书法作品大展、中国书协会员优秀作品展、第三届中国(湘潭)齐白石全国书法作品展、中国瘗鹤铭奖书法艺术大展等。

2012年度中国书法进万家“先进个人”、2009年参加“当代隶书研讨会”、2010年公派赴印尼讲授中国书法、2015年举办赵炳坤书法作品展,出版个人作品集。

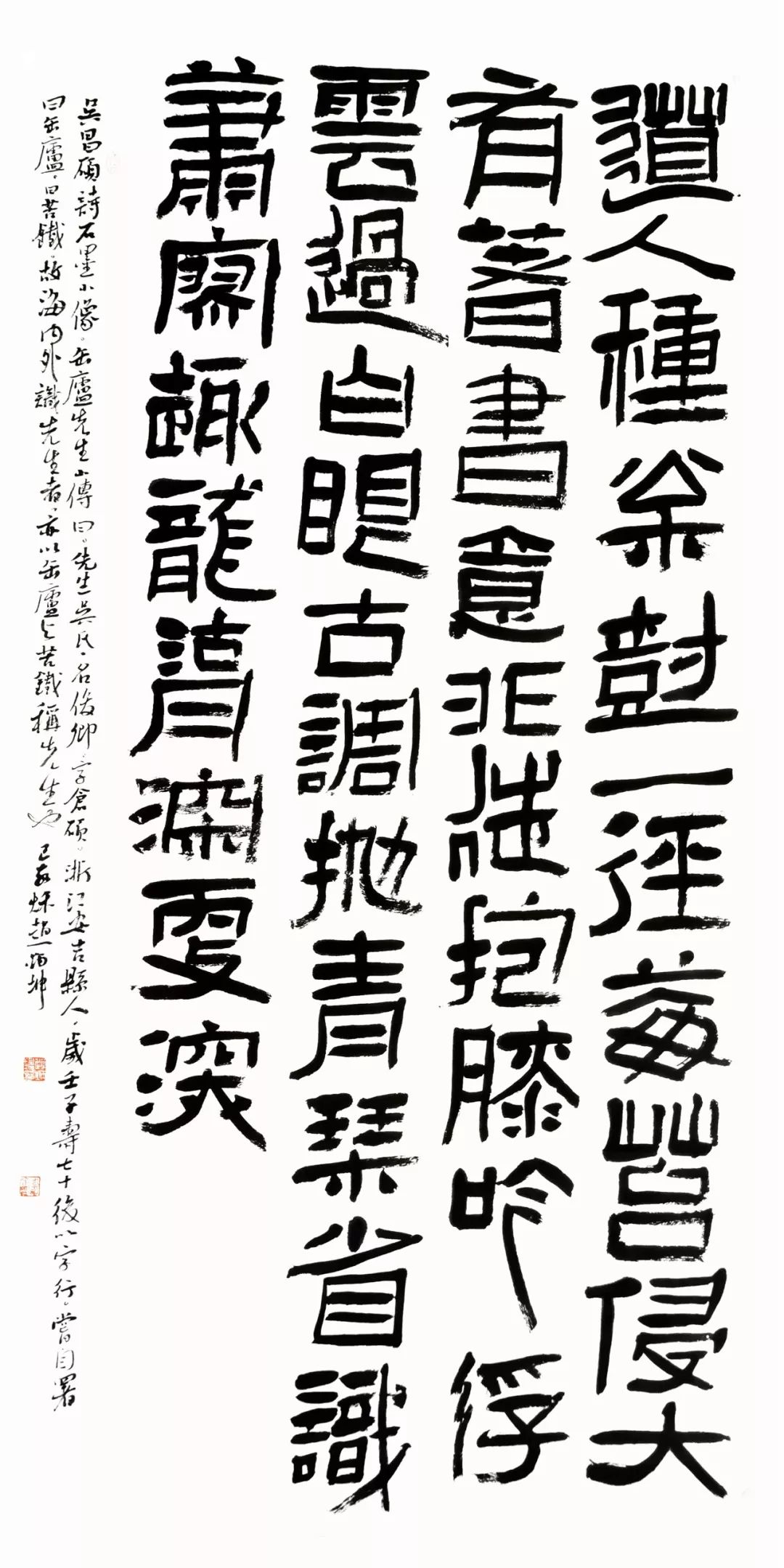

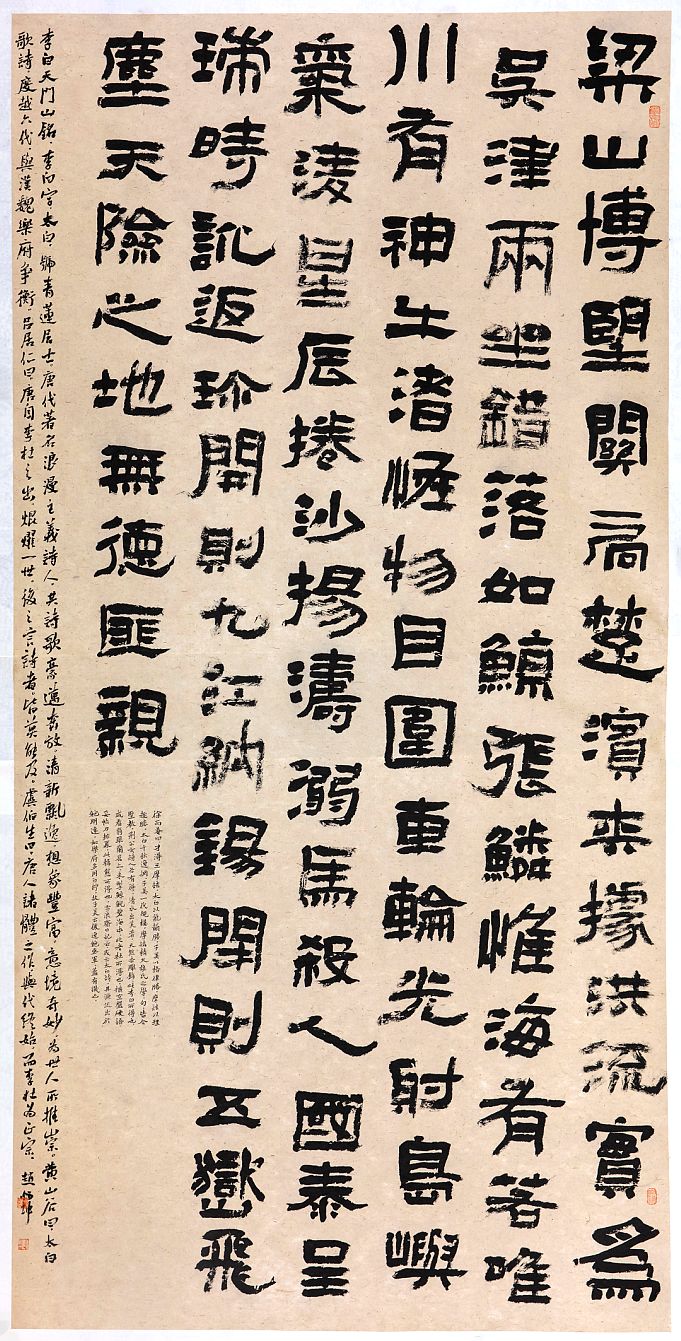

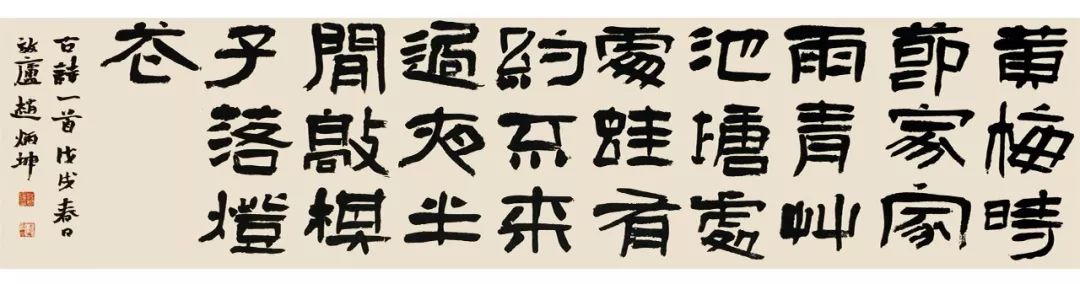

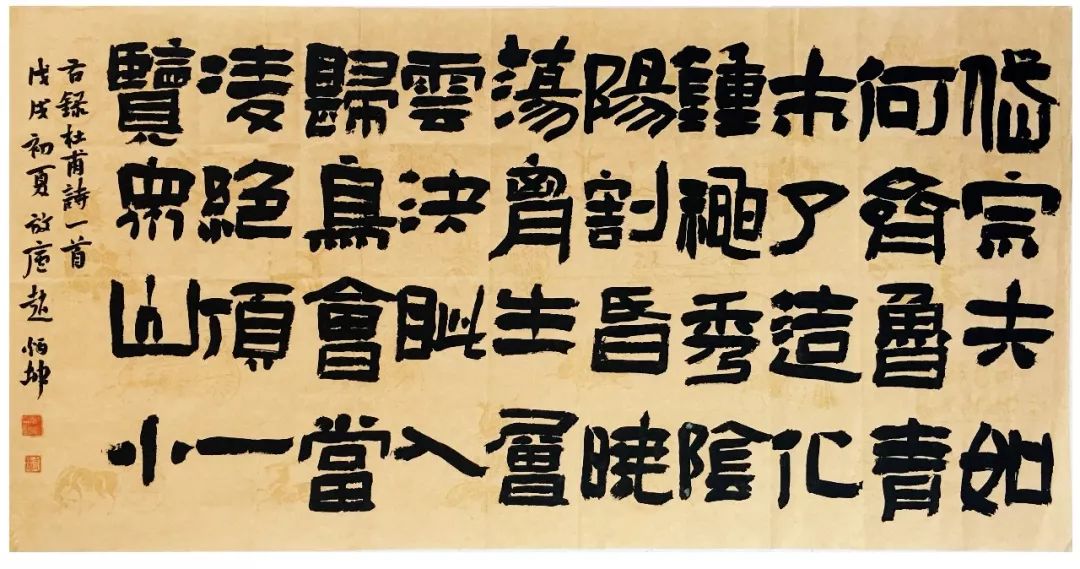

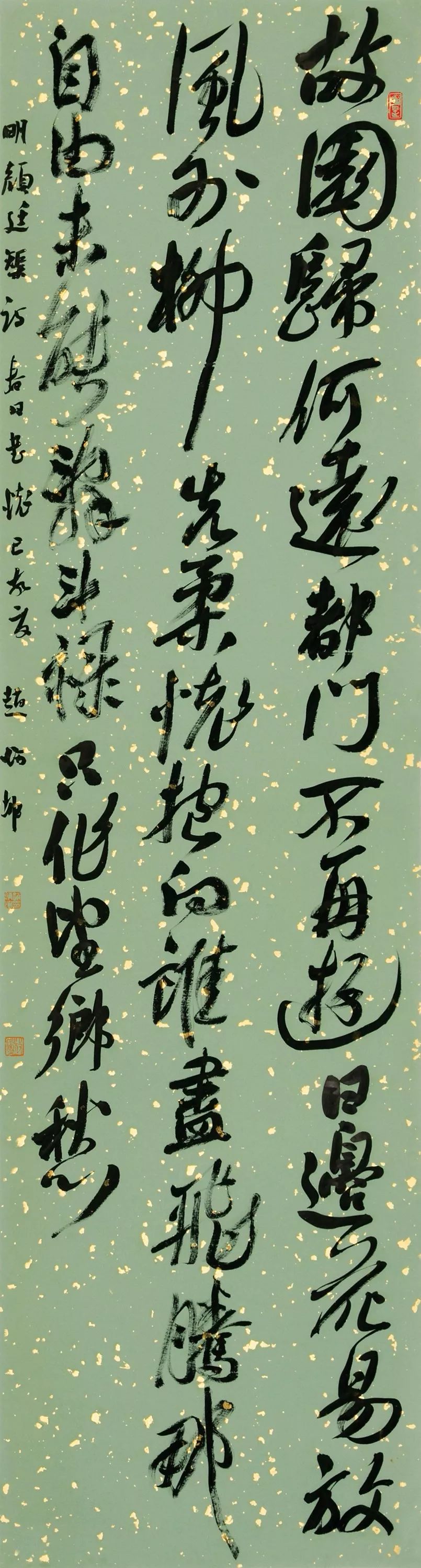

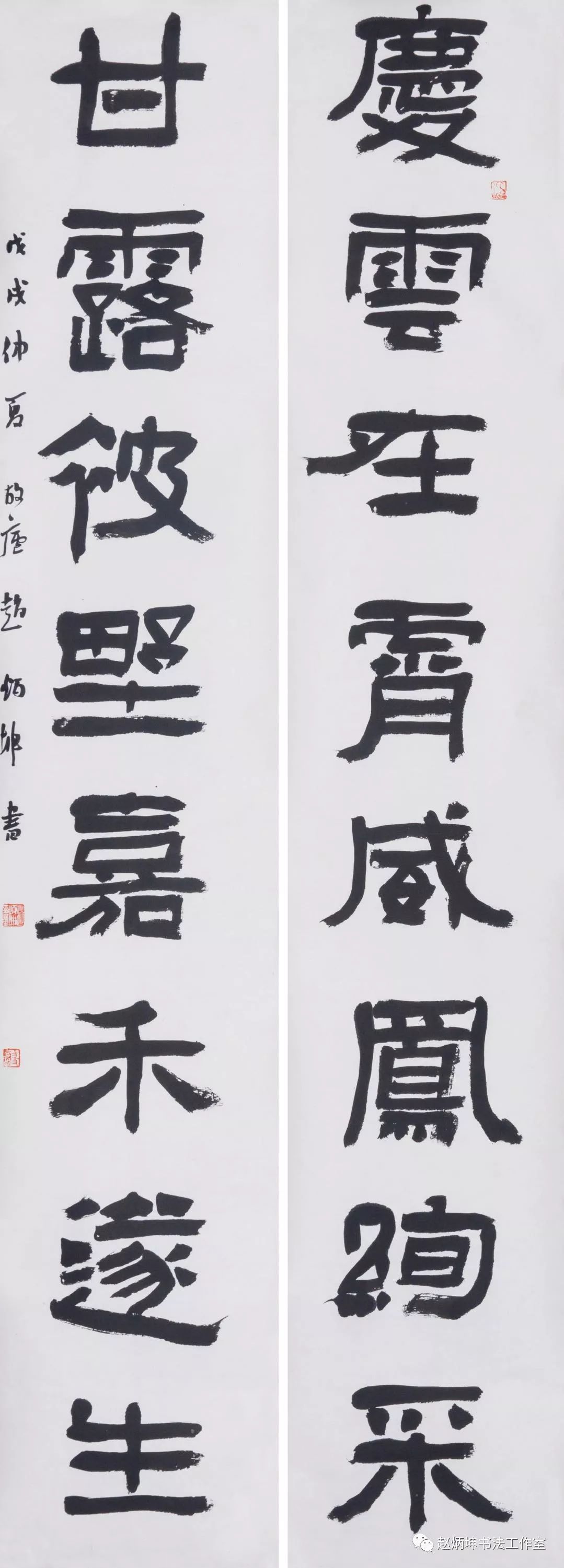

福建 赵炳坤 参展作品 136cmX68cm

| 名家评论 |

师心纵势 开张磊落

——我对炳坤兄的隶书释读

陈苗夫

活跃在当今书坛上的中青年书家,大多凭的是实力与活力,他们融才气、才思、才智等于古典,又结合时代审美,创作出大量具有传统功力、又有现代气息的作品,福建赵炳坤仁兄便是其中的佼佼者。他是一位擅长隶书创作的青年书家,近十年来“战绩”可谓惊人,单入展(获奖)全国重要书展就达二十多次!其隶书作品具有独特而强烈的视觉感染力,可以看出他对汉碑具备深入的解读及转化能力。“穷变态于毫端,合情调于纸上,”能做到入古而出新机,这是他的天资、学力、修养使然,也是他用汗水和独特艺术视角换来的必然。

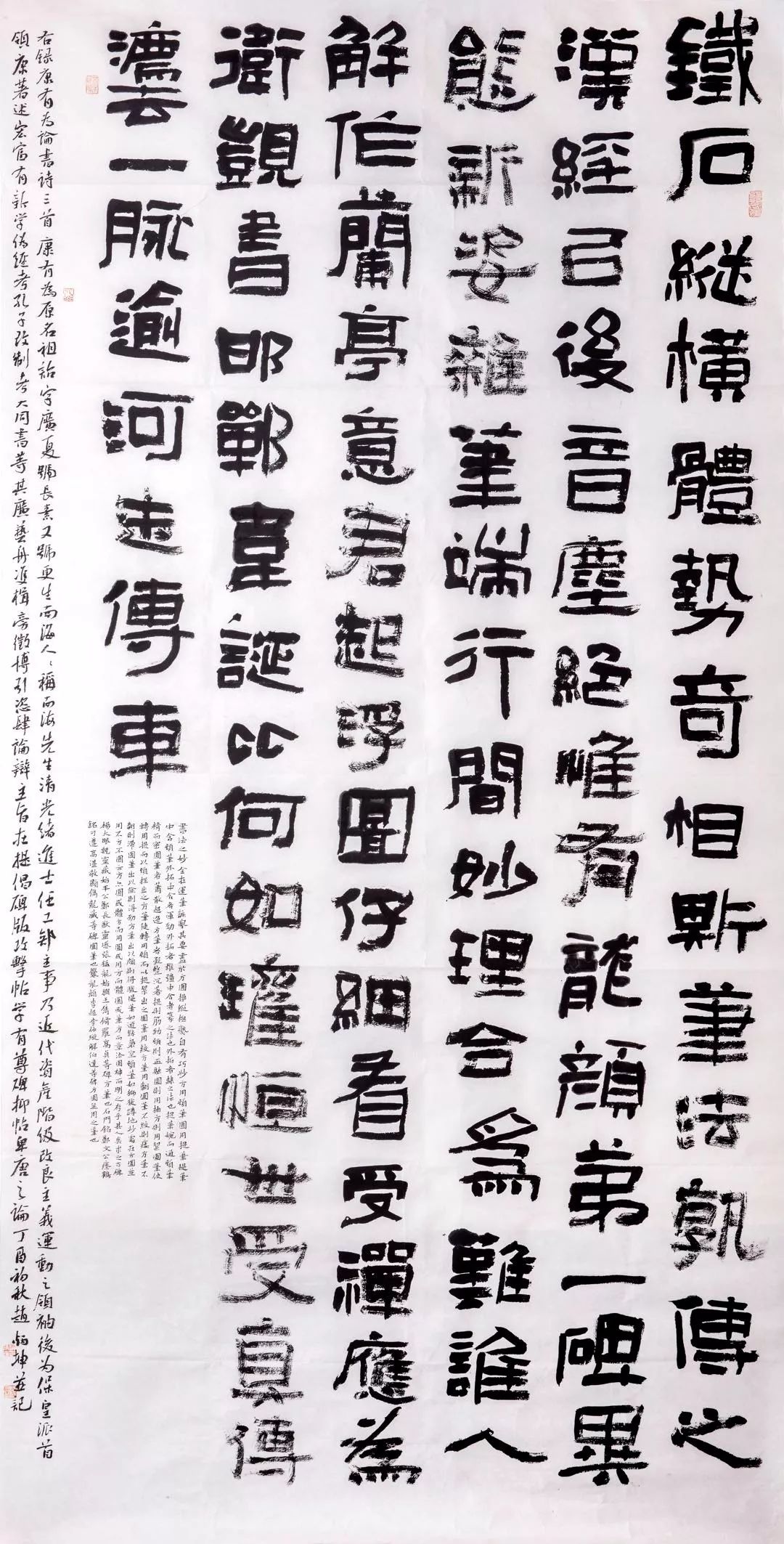

关注炳坤兄隶书始于七年前第二届隶书展作品,那件作品在当时的获奖作者中显得十分耀眼:分五行排列,用紧压字距、拉松行距的做法,搭配强烈的墨色变化,使字行布局形成鲜明的黑白对比。远观其排列有“疏处可以走马,密处不使透风”的条达感,犹如传统民居的瓦片屋脊形式。这种“屋脊式”章法形式便构成了炳坤兄扬名书坛的名片,即使其后若干年的诸多获奖作品、不管在书风取法上不断调整的情况下,他依然保持这种“屋脊式”章法为主打“品牌”。

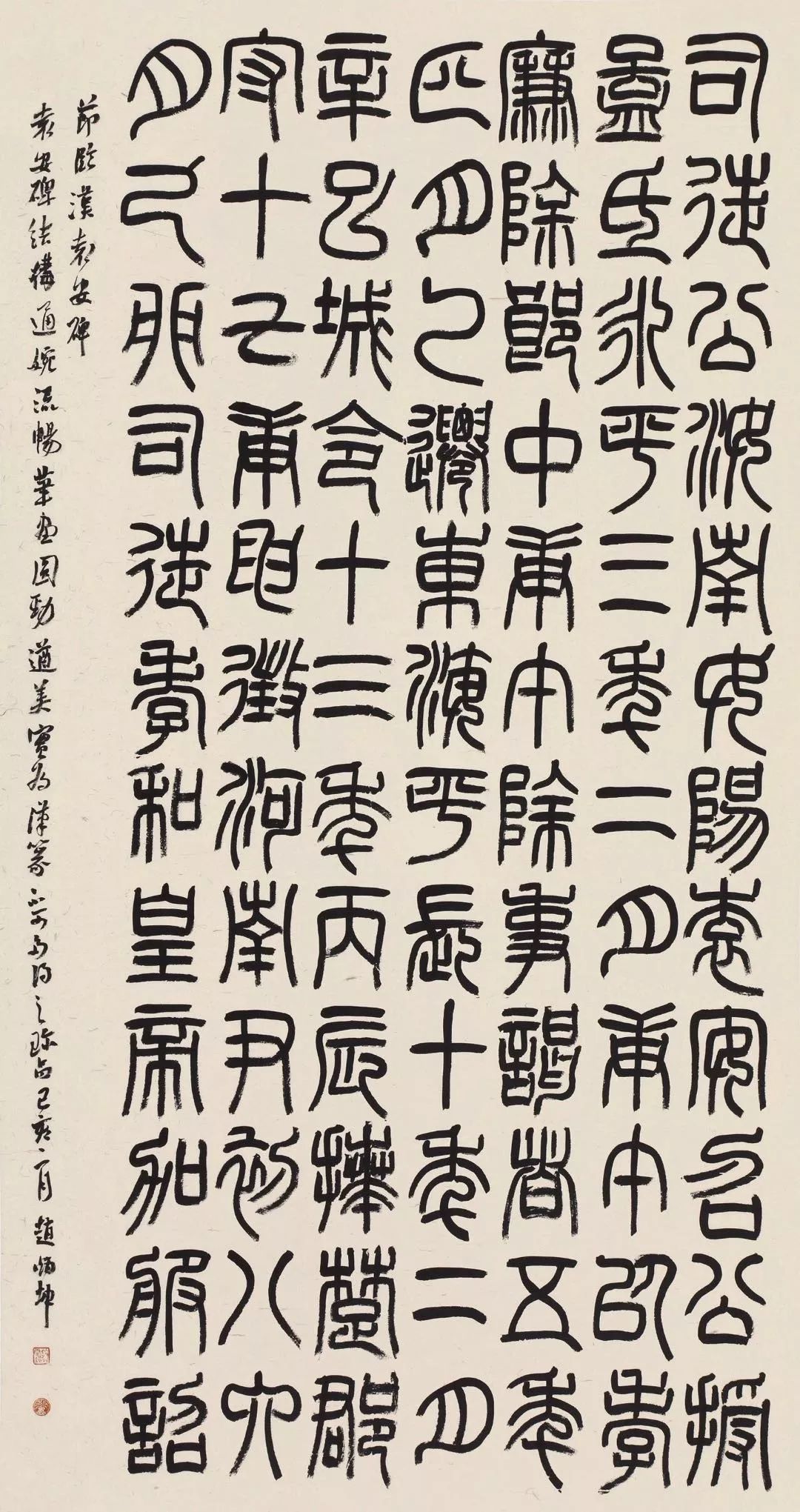

汉碑章法,形式多样。碑铭用途往往影响着书风选择及章法布局形式。如:字行间距的处理便有等距、密集、散淡、错落;有字紧行松、行紧字松等形式。炳坤兄以他对汉碑多年的深入研习,从大量的试验之中,选择了“屋脊式”布局,以此构建他的隶书创作形式之世界,可谓是自出机杼用心良苦。这类刻石风格或苍茫、古拙、古雅、严整等,而形式范式均都偏向字密行疏,如西汉《五凤二年刻石》,东汉《三老讳字忌日刻石》、《公乘田鲂画像石题记》等,这些有着共性章法特点的刻石,风格既非法度严谨、又非恣性放达;但带有浓郁的篆籀古法,隶之拙朴特征,这是一种游刃于汉碑中间的审美状态。清张树侯云“大凡作字,既须上下相乘,尤须左右顾盼,务令一行若一字,全幅若一字。”故这种风格的书写技巧在字距紧密前提下,字与字的连缀组合往往都是因势利导、因字赋形进行揖让、穿插、收放等方式,以求“行”上的稳定、条达与严整;而在线条排叠上则多选择能平稳结字的横竖线为主,斜线支撑为辅,曲线、短线为修饰与点缀作用;在墨色对比上,往往在起首处饱蘸浓墨,落笔果敢,任墨渗涨,顺势挥洒直至干墨,每行墨色枯润相映,虚实相见,气贯意畅,对比鲜明,最大程度的发挥了融点、线、面(墨法)的构成方式,突出作品强烈的视觉效果;笔画与笔势彼此间带有相互依赖的连续性,既保持了上下字行“黑”的整体感、又突出左右行距“白”的完整性。炳坤兄在处理行距“白”的宽度,保持在接近字行宽度的三分之二左右,这种留白宽度有效地兼顾到书写节奏及行“气”的作用,加强章法的严整性。这样一来,整幅作品于严整的纵势中产生稳中生变、顾盼生姿的外张力,浩荡磊落之气势自然扑面而来。

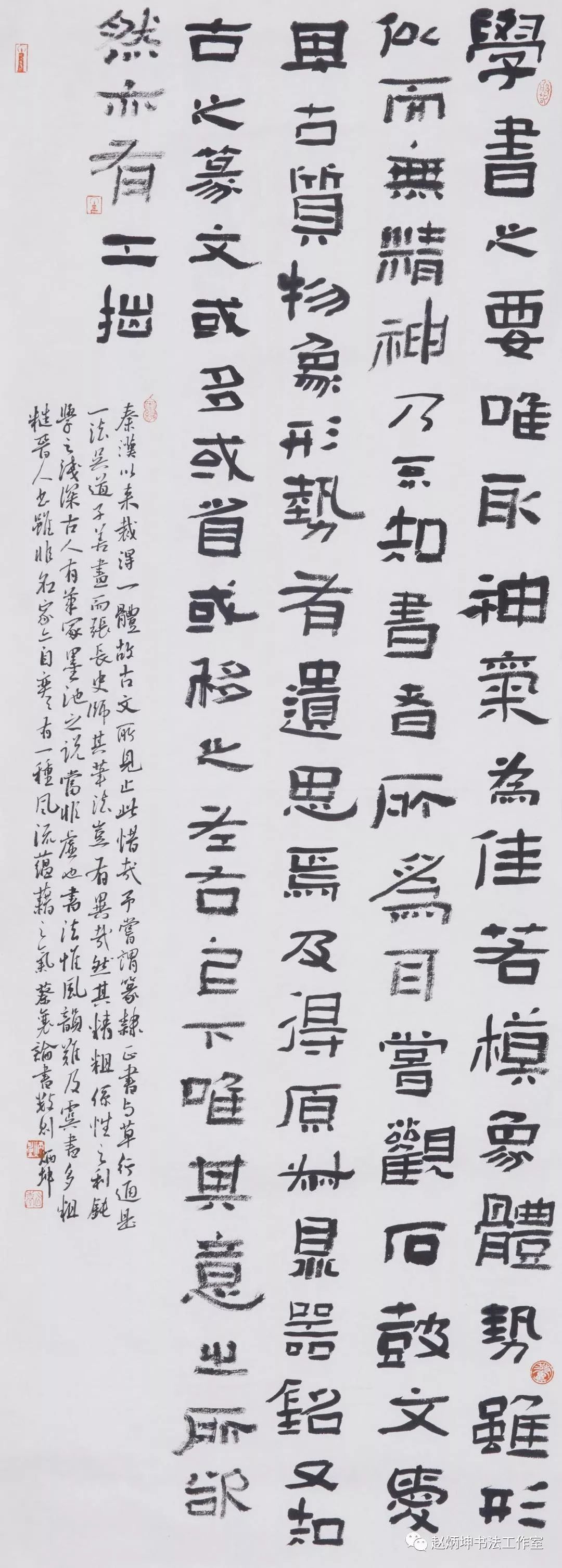

读炳坤这些年的参赛作品,虽然在章法布局上没有做大变动,但在选择风格上却每每都在不断的尝试。从二届隶书展以《张迁碑》、《好大王碑》为主调风格到最近的参赛新作,前后十几次的赛事作品,由原来的守法严谨逐渐走向奇、拙的取意风格,即在取法上由“点”扩展到对“面”的汲取。如四届兰亭奖作品的风格便倾向《石门颂》、《祀三公山碑》特征;三届隶书展、五届百家展等作品突出《开通褒斜道》、《侍廷里束石劵》、《杨淮表记》等风格为主。炳坤兄这些年偏向汉隶摩崖石刻这一类,取其开张纵势特点为他所用。如前几年的结体造型以方正“收”为主,章法平稳;近四年来的结体则以开张纵势“放”为主,倾向于取意,章法突出跌宕错落效果。宋姜夔云:“一家之语,自有一家之风味。如乐之二十四调,各有韵声,乃是归宿处。”炳坤兄对汉碑的学习思路是清晰而且深入的,其作品践行着他从遵法走向取意,从开始写出自信和开始了自己的“路”,这条路上他不断进行博观约取,不断在为技法上做减法与化纯的探索。

吴慧平先生曾说:“拙朴是普遍存在于原始文化艺术的一种原生之美。相当于稚拙、生拙、古拙、质拙、质朴、朴素之意。”炳坤兄精熟汉隶特征,古雅、奇崛、拙朴、雄肆等特征都是他审美上的主体格调,加之他对章法形式有独特认识,故其作品于开张磊落、博大巍然的气势上又不乏妙趣生动之韵味,他用作品在证明了他的审美格调。书法作为文化和艺术的存在,其本质在于表达人文和道统,作品所传递的信息是书家的智慧与境界。书法不仅是视觉审美,它更是心灵传递。炳坤兄追求奇、拙、古、厚书风,完全不亚于他对形式“新”与“变”的执着。他笔下的隶书于严谨中又充满着诗人般的浪漫与恣肆,笔端外的炳坤兄文质彬彬、谦和从容,而笔下的他却有着不俗的书品、人品。

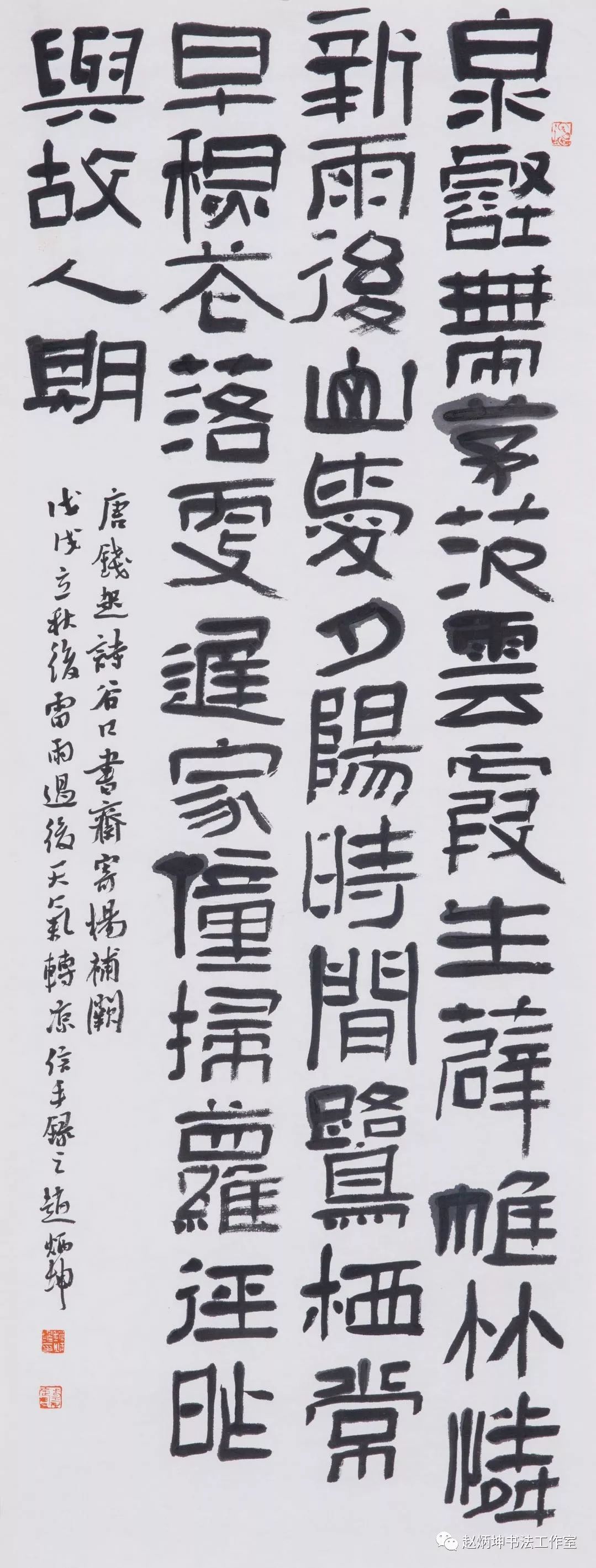

| 作品欣赏 |

摘要

“篆隶笔意”是指在今体书——真行草书的体势与用笔中兼有篆书或隶书或篆隶书相杂的某些形式与技巧因素,从而使今体书法中含有某些篆隶书的意趣。[1]自宋代萌生,至明代中后期,逐渐形成书家们的共识。“篆隶笔意”书法观念与行草书的创作有着重要的内在关联。

关键词

篆隶笔意 行草书 联系

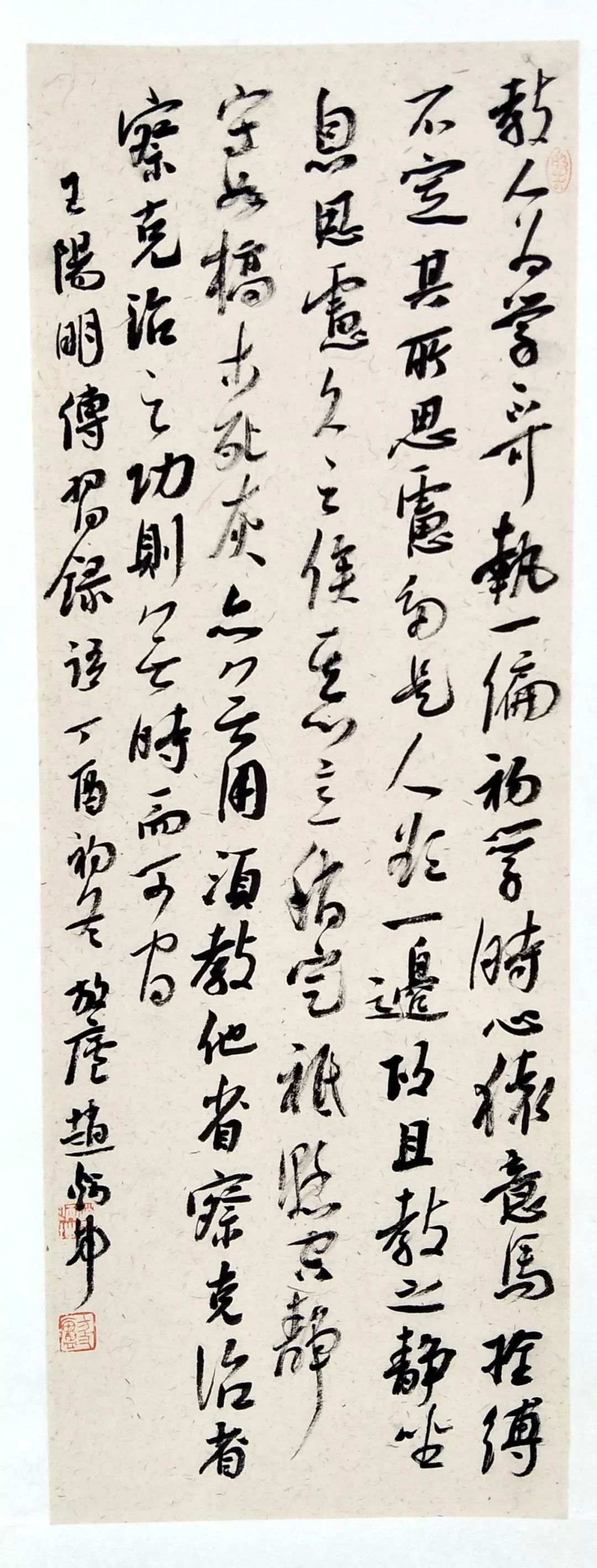

“篆隶笔意”一词出自徐利明的《『篆隶笔意』与四百年书法流变》这本书,在这之前经常提到篆籀气和篆籀法等词语,“篆隶笔意”的书法观念在书法师古与行草书创作中占据着重要的位置。自宋代至明的书论中皆有提及篆籀气,明代丰坊《书诀》说:“古大家之书,必通篆籀,然后结构淳古,使转劲逸,伯喈(蔡邕)以下皆然,米元章称谢安石《中郎帖》,颜鲁公《争座》书有篆籀气象,乃其证也。”[2]颜真卿具有篆籀气的书法备受人们关注,行草书作品中的线条不轻浮,雄强宽博的作品风格耐人寻味。从笔法看,颜真卿篆籀气息恣肆,宋代陈深对《祭侄文稿》评价为:“纵笔浩荡,一泻千里,时出遒劲,杂以流利,或如篆籀,或如镌刻,其妙解处,殆出天造,其非当时公注思为文而于字画无意于工,而反极其工邪!”[3]其《争座位帖》字字相连属,劲挺豁达,姿态飞扬,朴实敦厚,表现苍劲古雅的篆籀气息。王澍《虚舟题拔》云:“《送裴将军诗》书兼楷、行、草,若篆若籀,雄绝一世,余提为鲁公第一奇迹,不虚也。”[4] 由此可见,颜真卿具有篆隶笔意的行草书对后世产生了重要的影响。对篆隶笔意的理解使书法作品线条朴拙,苍劲挺拔。篆隶笔意的运用在他书写中产生特殊的笔画效果。在书法实践中,对篆隶笔意的追求,倡导以篆隶书法为本,以古拙浑朴,雄强气势为审美特征,获取“古”意,正是有了这样的古法,行草书挥洒飘逸也不会流媚。

篆隶是草书的生命之源,草书以篆隶为本,从甲骨文、金文、石鼓文、隶书到草书,线条是灵魂,篆隶的实质则是草书线质的前提。篆隶笔意在用笔上表现为浑厚质朴,点画劲健内含,运笔以平面运动为主,转折时转多于折。或者表现为在一些点画中带有隶书的典型形态,如雁尾,转折处折多于转,篆隶笔意对草书的用笔取势深有影响。在体势上表现为,含篆书笔意的多取圆势,有张力感。含隶书笔意的多横向取势,体型多为横方。

行草书自魏晋以来,成为人们最为关注、最为常用的书体。行草书代表书家是“二王”,即王羲之、王献之。历代书家莫不直接或间接取法于“二王”,受“二王”影响的书家众多。而在“二王”之外,直接取法秦汉,以篆隶笔意入行草书而卓然成名的书家,比比皆是。随着篆隶笔意书法观的发展,到了明代为更多的人所接受,推动了篆隶古体的创作实践,如徐渭、张瑞图、黄道周、王铎等,形成行草书风格迥异、精彩纷呈、名家辈出的局面。黄道周的行草书具有篆之笔意,隶之体式,在二王的基础上多用折笔,结体宽博,所表现出来的八分笔意源于他对“篆隶笔意”的深刻认识与领悟。将钟体的隶势、隶意运用到行草书书写过程中,有了篆隶之意方可摒弃靡弱之风,其书为“篆隶笔意”的典范。王铎厚实的点画来自汉隶、吸取了钟王颜柳的篆隶笔意,在行书的字形结构中常有篆法之意,《书林藻鉴》云:“觉斯为袁石愚写大楷一卷,法兼篆隶,笔笔可喜。明季工书者,推重文敏。文敏之丰神潇洒,一时固无有及者。若据此卷之险劲沉著,有锥画沙印泥之妙,文敏当逊一筹”。 [5]至傅山,对篆隶笔意的理解最为精辟,他提出:“不知篆籀从来,而讲字学、书法,皆寐也。”[6]他认为应该知道篆书源流,对篆隶的理解有了更深的认识,认为得其篆隶之意,篆、隶、真、形、草,即可无差别。因兼篆隶而书作高古质朴、筋骨强健、尽显其充沛的生命力。书家们吸取前贤有篆隶笔意的法书为典范,追求篆隶笔意之意,直接或间接对今体书产生了影响。