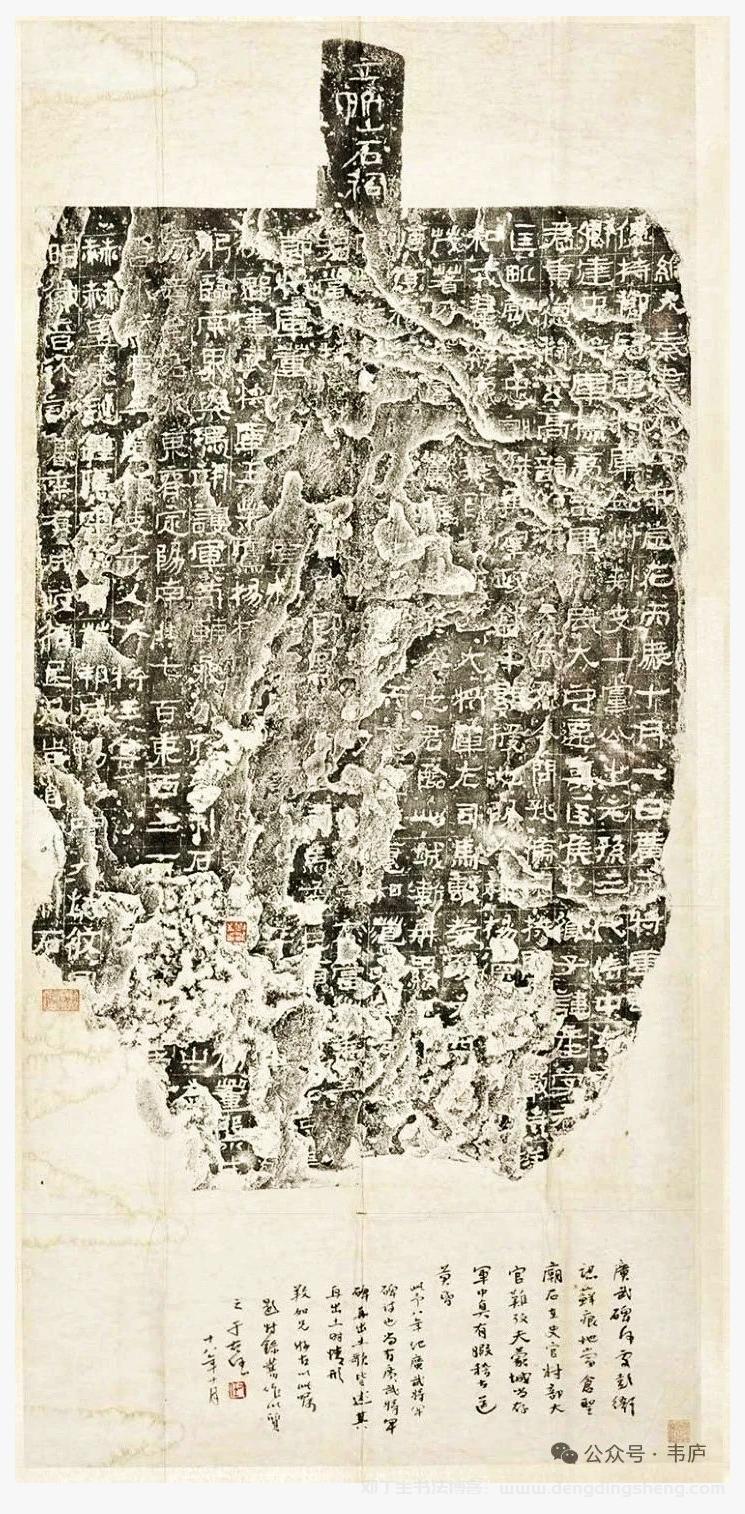

被忽视的自由与成熟——《广武将军碑》

平正的横线中聊有轻捷的波动,舒展的笔致中见出潇洒的气度。在前秦氏族文化的氛围中,竟能有如此自如、潇洒、轻捷而又爽劲的书风,实在令人吃惊,我们不禁想起了著名的“淝水之战”。当苻坚发兵九十万企图一举攻灭东晋之时,他未必是在用落后的氏族文化去取代风流蕴藉的东晋文化。恰恰相反,没有汉人王猛的劝课农桑,提倡儒学,苻坚统治下的前秦未必能有“四夷宾服,凑集关中,四方种人,皆奇貌异色”的繁华兴旺景象。更不可能连续灭前凉和代并兼得巴蜀,使北方取得统一的局面。自然,也就不可能有与东晋一决雌雄的勃勃野心。因此,符坚与东晋谢安的淝水一战,胜负皆得之偶然,其间并不存在一个先进文化战胜落后文化的规律性内容。

以此推之,前秦的《广武将军碑》在书风上也未必逊色于东晋诸家的成就,尽管它的知名度还很有限也罢。《广武将军碑》的成就并不在于它与一般的冷僻六朝碑如“二爨”等相提并论,去博得个由隶向楷的过渡书体的美名,更不在于它是今存前秦仅有的二碑之一,物以稀为贵,故而为历来书家所重视。尽管后人仍习惯于指它为山野之品,不过我却认为;它的成熟,它在点画之间所表露出的自信,它的那种不显出绝代风华就心有不甘的自我表现欲,完全消蚀了它作为前秦作品所必然会有的异样感。特别是在六朝诸碑中,它的存在是一种卓尔不群的存在。从生硬的北碑如龙门造像记到古拙的书风如“二爨”,在东晋王羲之一系的江左风流之外,我们看到的几乎全都是“过渡式的”“不成熟的”“略嫌生拙的”印象,即使有《张猛龙》《张黑女》这样的名品也于事无补。《广武将军碑》的存在,基本上也摆脱不了“过渡”的规定,特别因为它是前秦之作,与东晋有着鲜明的对比,因此更不得不被纳入“过渡”轨道中而难有出头之日。不过从书风来看,《广武将军碑》的隶书虽已没有纯粹的汉隶气局,但它却以熟练、自如、流畅的线条意识,以大胆的、义无反顾、毫不犹豫的线条排比与平行,为南北朝时期的隶书体式施上了浓重的彩笔。而它之得以成功的所在,即是在于它抓住了北朝碑版书共同忽略的线条表现,而与南朝二王帖学系统在技巧与创作意识上产生共鸣。即此而言,它显然是超前的。

细长而均匀的、富于表现力的线条,明显反映出表现欲望的、恣肆的用笔动作,给我们留下了无穷的遐想:倘若这种线条意识落脚于东晋风流俊逸的南帖系统,难道还会如《广武将军碑》这样的屡遭冷遇么?倘若这种表现意识落脚于墨迹而不是掩没于荆棘丛生的石刻之间,有谁会不认为是又一位书圣出世呢?历史没有把最好的机遇赐予《广武将军碑》的作者,这是一种不白大幸。但历史又在上千年后把这种发现、发明、发掘的幸运赐予我们,让我们去重新审视《广武将军碑》所蕴含的丰富美学意义,那么,我们还有必要抱着各种偏见去对待它、仍使它本应拥有的熠熠光辉黯然失色吗?