西泠印社百年社庆以后的十五年间,我们大力提倡“重振金石学”,首先把追踪、复原传统金石学中青铜器“全形拓”即“器物拓”作为一个急需抢救的“重振”方向来做不遗余力的推动。在十几年前,它是一个濒临灭绝的传统文化形态,存世还掌握这一行技术的民国初中期那一辈皆已寥寥无几,硕果仅存者则已步入老衰之年。五十岁以下的,几乎不知“全形拓”为何物。失传的历史文化,令人难免有泰山将倾之叹。

01

在我们立志要调动百年西泠的所有资源,来试图拯救“全形拓”之前,先得梳理一下这个“全形拓”(器物拓)的来龙去脉,这就要从古代的复制技术谈起。

中华文明承传和传播的最早方式,就是被列为“四大发明”之一的印刷术。从唐代雕版印刷到北宋活字印刷,包括铜活字、木活字、铅活字,文字(文化、文明、文献)的复制和传播,从写卷到书籍的形式演进,印刷术迅速成熟且在手抄之外另辟新境,且始终贯穿于几千年历史。因这是一个庞大无比的话题,这里暂且不作展开。

除了文字(文献)的复制传播之外,图像的复制和传播,对古人而言始终是一个难题。岩画、壁画、帛画是有效的传播形式,但若论复制,除了一件件手工描摹之外,别无他途。唐摹本《兰亭序》《万岁通天帖》、宋摹本《虢国夫人游春图》、传顾恺之《洛神赋》图卷,直到敦煌壁画摹本如常书鸿、张大千、谢稚柳,皆是复制等于“复本”,而无法像印刷术中的古经卷、古典籍那样化身千万。

后汉时代蔡邕书《熹平石经》及魏《正始三体石经》,一经刻石,立于鸿都门学,据当时记载是观者如堵,车水马龙,巷陌填塞。这当然只是指观者、读者或经生儒学持所用抄书来核对经典并发现谬讹赖以纠正者。但既有石刻,或许可以以纸作墨拓,次数不限,遂能化身百千。于是,借助于纸张的发明与广泛应用,新兴的拓墨技术迅速发展起来了。这是第一次真正的复制传播技术的“革命”,比版刻印刷术发明还要早许多年。

自汉代碑刻以后,墨拓复制技术初起于汉魏、大盛于隋唐,而以宋为大成,至元明清历久不衰。今日传世拓本以宋拓最为名贵,即明证。它与印刷术的区别在于:它虽然也镌刻隶楷篆草文字,但印刷术只求千篇一律整齐划一的文字识读效果,而刻石拓墨则更重视汉字的书写形态(后人称之书法),尤其如名家颜柳欧赵之书迹,但相比于雕版印刷,本质上它却是“图形”而不是“字形”。亦比如,我们会把一部雕刻精美的宋版《史记》看作是文字印刷传播的典范,而把一部宋拓《淳化阁帖》或《大观帖》(同样是汉字)却看作是一种图像复制传播的典范。印刷术重在“字形”,而墨拓重在“字象”。字形符号统一,而“字象”必然千变万化。

北宋始有金石学,欧阳修、赵明诚以下,宋元明清人对于古物如石碑、摩崖、刻帖的文字复制,自然是沿用平面墨拓古法;但“金石学”还有“金”即青铜彝器这一块。铭文墨拓无误,而千姿百态的青铜器器形如何保存与传播?宋人是以白描勾线画法为之。这从许多宋代金石学图谱如宋徽宗时《宣和博古图》、吕大临《考古图》等中皆可见出。青铜器之铭文可以直接用墨拓平面取形,而立体的器形却只能间接绘制,显然会令许多金石学家心有不满又束手无策。当时没有照相摄影术,对于器物之取形,始终是一个徒唤奈何的尴尬事。

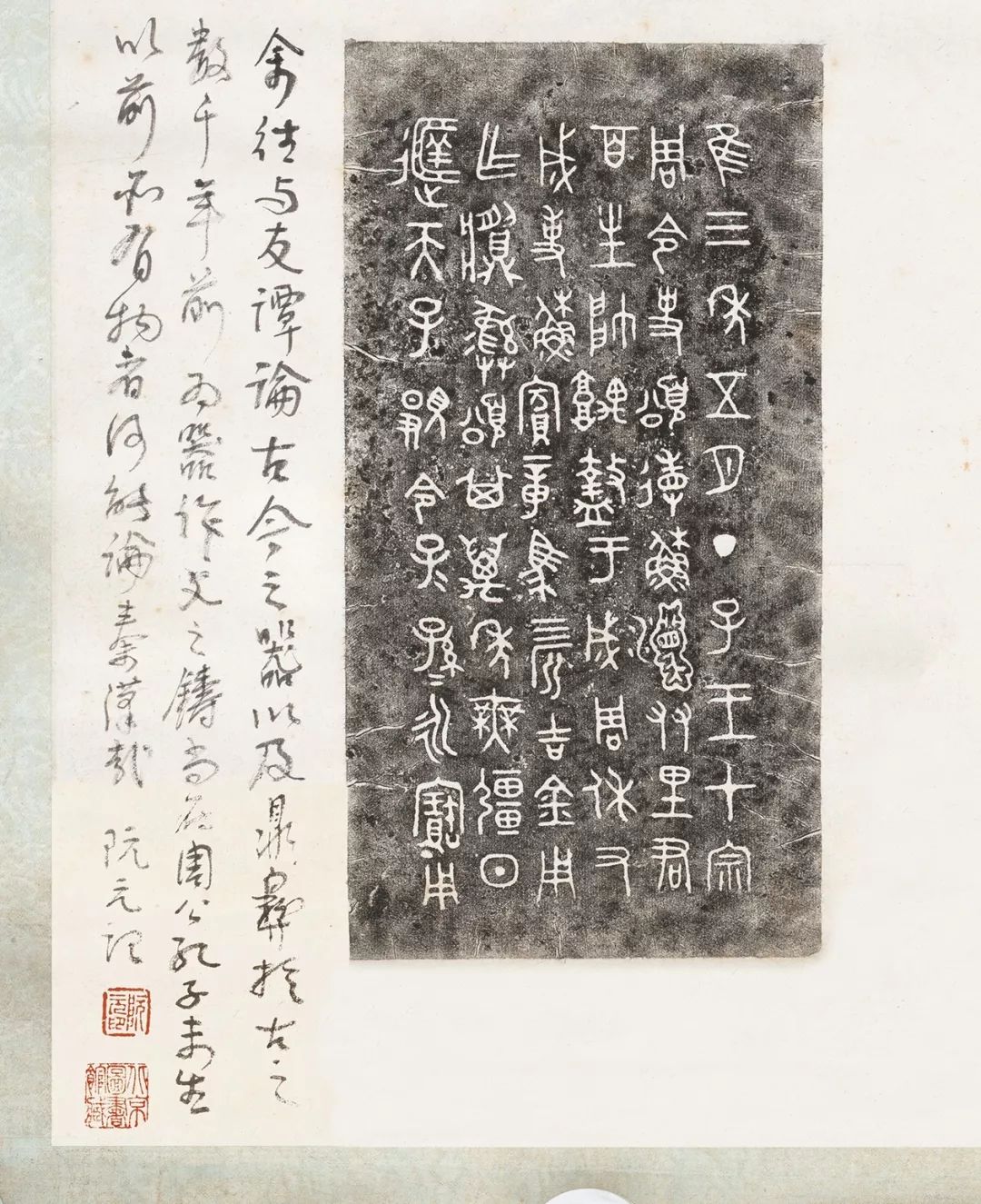

以乾嘉之际的阮元嗜金石考据为契机,对于器物取形之直接取于墨拓,学术界遂有了一个崭新的突破。近代金石学大家容庚《商周彝器通考》第十章《拓墨》明确指出,彝器“全形拓”始于嘉兴马起凤。马起凤自己在一汉洗全形拓上有跋云:“汉洗,戊午六月十八日,傅岩马起凤并记。”是年为嘉庆三年(1798)。又徐康《前尘梦影录》竟有记载早期活动甚详:“吴门椎拓金石,向不解作全角。迨道光初年浙禾马傅岩能之。六舟得其传授,曾在玉佛龛为阮文达公作《百岁图》,先以六尺匹巨幅外廓草书一大寿字,再取金石百种椎拓,或一角,或上或下,皆以不见全体,着纸须时干时湿,易至五六次始得蒇事。装池既成,携至邗江,文达公极赏之,酬以百金;更令人镌一石印曰‘金石僧’赠之。”

嘉道之降,阮元、张廷济、六舟和尚、吴子宓、刘喜海、吴平斋彬彬秩秩,均为一时之选,又皆嗜青铜彝器收藏鉴定,于此“全形拓”亦极称痴迷。但赖马起凤有倡导之功,六舟僧发扬光大之,遂成一代金石学术时尚。

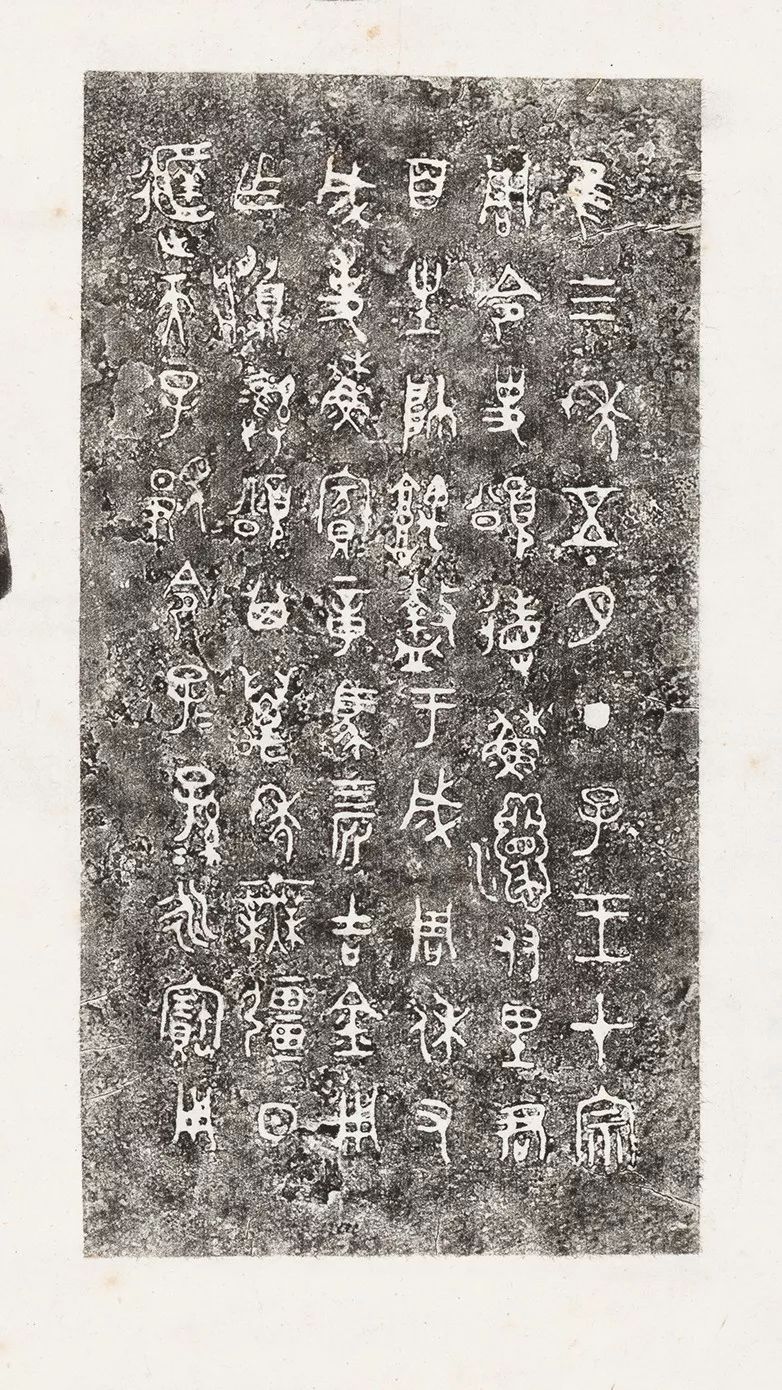

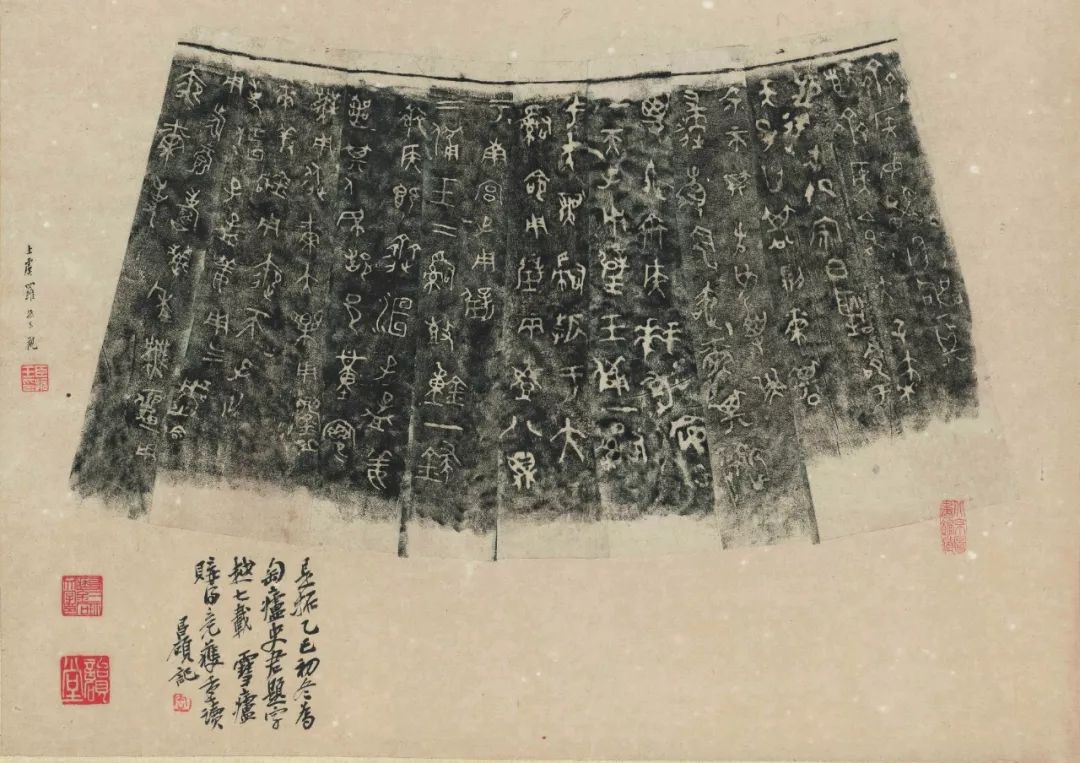

颂簋全形拓

颂簋全形拓(局部)

此后的关键人物,则是金石学大师级巨匠簠斋陈介祺。

陈介祺是青铜器全形拓的广大教化主。此前诸公多是出于偶然的兴趣爱好和猎奇嗜异,而他却是将之引向专业化的第一代功臣。

论及这一功臣称号,是因为“全形拓”(器物拓)之成立和风行,乃是基于清代中期青铜器大量出土,私家的青铜彝器收藏成一种崭新时尚。本来,自汉以来至少在隋唐之初,碑刻而传拓墨本的事实已经被记录在案。《隋书·经籍志》:“其相承传拓之本,犹在秘府。”唐代臣下上表,有称“臣谨打本分为上下卷,于光顺门奉献以闻”。这史料中所用词“传拓”“打本”,即指当时已有墨拓。而元和八年(813)《那罗延经幢》有记:“弟子那罗延那尊胜碑,打本散施。”既曰“散施”,那更证明墨拓必不止一本,十余本相同重复的佛经墨拓以求分散众生化身布施,泽被世间,乃是不争的事实。只是目下传世实物较少,证据尚未充分而已。

汉六朝隋唐以来两千年,只有平面的碑拓墨本,并不闻有讲究立体造型的全形拓。直到乾隆、嘉庆、道光、咸丰之间,才开始崛起青铜器“全形拓”。彝器铭文之拓,本与传统的碑版之拓相同,金石同式,横向移植,可以手到擒来,不费吹灰之力。但每件造型各异的青铜器器形,平面墨拓却丝毫无能为力。而陈介祺在光绪初,因自家青铜器收藏宏富,海内屈指,遂下决心要以传统墨拓方式来解决青铜彝器整体器形的传拓问题。但在技术上以什么方式来完成这样的新要求呢?经过反复尝试,陈介祺采取了“分纸拓”法:将青铜器的器身、器耳、器腹、器足,各种不同部位的不同纹饰,包括铭文,均分解为局部缜密拓出,再依事先画出的器形图拼合成整器。这种技法因为可以精耕细作又化整为零,有如宋碑书法中的“百衲碑”,可以最逼真地表现出每一件青铜彝器的完整外观和细节姿态。

邲父钟全形拓

邲父钟全形拓(局部)

传世陈氏“全形拓”的代表作,首推他所藏《毛公鼎》大轴。在西方摄影照相技术和珂罗版印刷技术大规模传入中国之前,陈介祺青铜器“全形拓”的成就,堪称是千古未有。以金石学大家巨匠的立场,倡一代风气,还形成一个全新的“全形拓”“器物拓”,陈介祺有开宗立派之功。阮元、张廷济无此构思,马起凤虽首倡而无此影响力,六舟僧又无此精研与成熟。一代风流,聚于陈簠斋一身是也。

晚清、民国时期专攻“全形拓”者,有周希丁、马子云、傅大卣,可称是当时全角传拓较为杰出之代表。三人互相差十岁左右,皆入民国,可称又构成一个“全形拓”的全盛历史时期。他们前赴后继,又把此道推进了一步:从“分纸拓”发展为“整纸拓”,而且在精度和完整度方面更上层楼。加之三人皆学过西洋素描透视之法,所拓造型更为精审;其立体逼真之处,恐陈介祺一代大师亦未能专美于前。但世替时移,他们与陈介祺也有不同:陈介祺研究“全形拓”,一是取材皆出自家私藏,重鼎大器均集于簠斋;二是以私藏试验,纯出兴趣而并无以技谋生之心。但周希丁、马子云、傅大卣均以拓技走天下,又都出身于琉璃厂古董文物铺,周有“古光阁”、马有“庆云堂”、傅大卣更为周希丁之关门弟子,是以“全形拓”之绝技而谋食者,所依赖的是琉璃厂市肆进出无数的古玩文物如钟鼎彝器、甲骨玉石、印章铜镜、砚铭造像、瓦当宫砖,范围极其丰富而广泛。闻周希丁曾入故宫宝藴楼对内府收藏青铜器一展拓墨绝技;马子云更是驰名天下,还于一九四七年被故宫博物院院长、西泠印社社长马衡以专家身份延请入宫,整理传拓皇家所藏青铜大器,在故宫保存了“全形拓”极珍贵的金石学一脉香火。此外,与一般拓碑工匠不同,周希丁着有《古器物传拓术》,马子云着有《金石传拓技法》《石刻见闻录》《碑帖鉴定浅说》,以一技之绝而能著书立说,俾使斯文不坠,这正是周、马、傅三人不同凡响之所在。

李学勤先生有一段话十分精辟,他指出,“全形拓”在民国时期曾风靡一时,这门已经绝迹了四五十年的艺术,在今天得以重生,实在是难能可贵又出人意外。前辈目光如炬,以此视我们西泠印社在“重振金石学”旗帜下重倡“全形拓”并蔚为风气,岂得谓“好事”也耶?

共

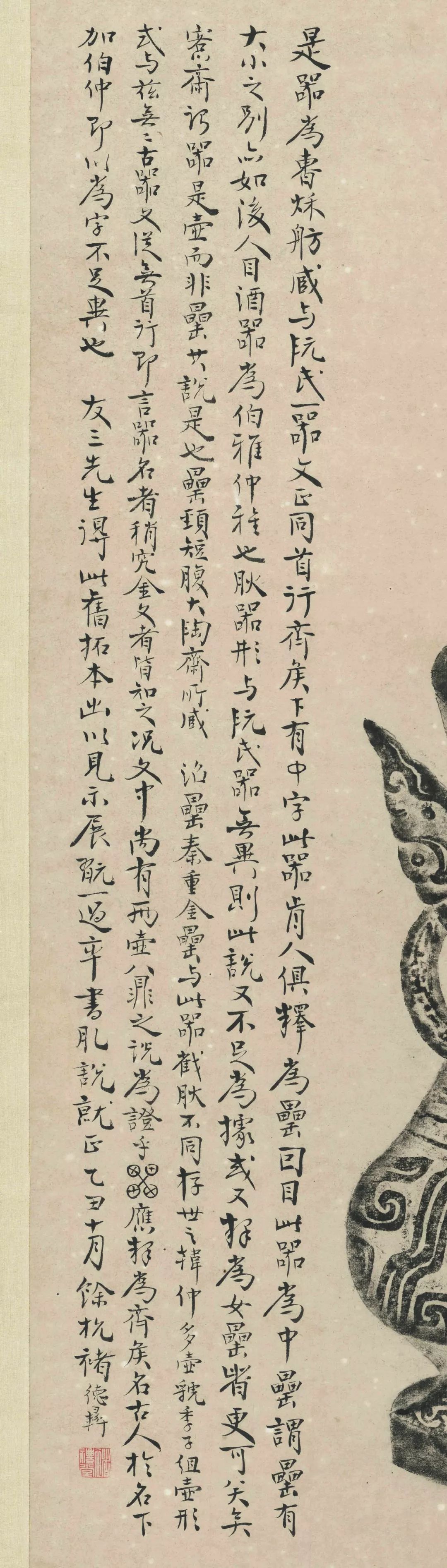

鼎全形拓

共

鼎全形拓(局部)

02

近年来,上海书画出版社在传统的书法、中国画、字帖画册和篆刻印谱项目之外,在两个新领域上大展鸿图,在业界形成非常大的反响。

首先是出版了海外文物鉴定收藏学术著作系列“艺术与鉴藏”。域外收藏鉴定之珍贵资料和各种回忆录,还有文物流传踪迹的调查,是我们过去在国内难以全面了解的。过去十多年间,我在浙江大学讨论博士论文选题,多动员同学们选择这个方向。迄今为止,已有百年来西方(欧美)书法接受史研究、近代中国书画作伪史与流散史研究、王季迁收藏与纽约大都会博物馆关系研究等课题。但限于第一手资料较少,文物又散在国外各处,发现不易,梳理更难,自然难以深入持久地推进。最近三年,上海书画出版社的这一套艺术与鉴藏书系,保存、披露了大量前所未知的史料,已经成为浙大艺术研究所重点推荐之书。

其次,是上海书画出版社连续出版了过去我们很少关注的金石学未刊文献和拓片题跋类图集,以其专题性强而大受相关专业人士瞩目。

其实过去在西泠印社倡导以前,金石拓片是作为一种“古董收藏”而存在,与巿场关连既不密切,与“产业”更无衔接。但从2010年前后,情况有了较大改变。

我们做的工作大约有如下两点:一是号召恢复青铜器全形拓的传统技艺不致失传。借助于中青年爱好者及时跟进,形成在线下线上均以“全形拓”拓片制作、生产、出售为谋生养家之手段。本来恢复这样的市场产业,是好事,但鉴于发展过快,投机者觊觎于市场巨大,竟出现了以偷工减料假冒伪劣的粗糙“板拓”件,以冒充“全形拓”,欺骗收藏家,这种弄虚作假行为,显然是在一个不讲诚信的社会风气中冒出来的负面问题。而在此中,如果有能力花精力汇集古今精拓“全形拓”以作为业界标准器和比照对象,就显得特别重要而且必不可少。这次上海书画出版社出版《纸拓千秋——国家图书馆藏古器物全形拓题跋集》,正是起到了这样一个重要作用。它能以非常直观的方式告诉我们,真正的好“全形拓”是怎样的。

邲父钟全形拓

邲父钟全形拓(局部)

二是关注金石拓片题跋的文史价值考证,同时还要重视、提倡它的艺术创作价值。古代尤其是宋代至清初金石学拓片流传虽多,但两宋最初是将之作为文史数据加以编目著述,并无在拓片上题跋的风气;而在雍乾嘉道之间,由于地下出土金石文物骤多,拓片流传亦成风气,有许多大学者同时介入金石考证之学,有话要说,有新见要记录发表,有观感或真伪鉴定结论要定案,在专门的著述如宋欧阳修的《集古录》、清孙星衍的《寰宇访碑录》、王昶的《金石萃编》、陆增祥的《八琼室金石补正》等著录方式之外,更有大量名家即兴题跋,直接题于拓片之上。这成为拓片整体形式构图之一个重要组成部分。

这当然是古典金石拓片在文史内涵基础上的艺术之美。但如果我们不只满足于当一个旁观者欣赏者,如果我们今天也取新拓的金石拓片(尤其是新出土的碑刻墓志、佛像造型,或过去不太为人重视的砖瓦陶片之属),以题跋形式展现视觉形式空间配置之美,以种种要素的不断组合创新,岂不是可以让“金石学”活化与再生?这或许是对当下倡导“重振金石学”的一种有力推动。如果它在今后形成一种金石学独有的创作形式——过去我们认定金石学是破砖乱瓦残石断碑的古旧之学,但现在经过有序提倡,也许会产生艺术与学术、古书法遗迹与今人墨书、古铸刻与今挥写等多重对比的新创作风采。

两诏秦权全形拓

两诏秦权全形拓(局部)

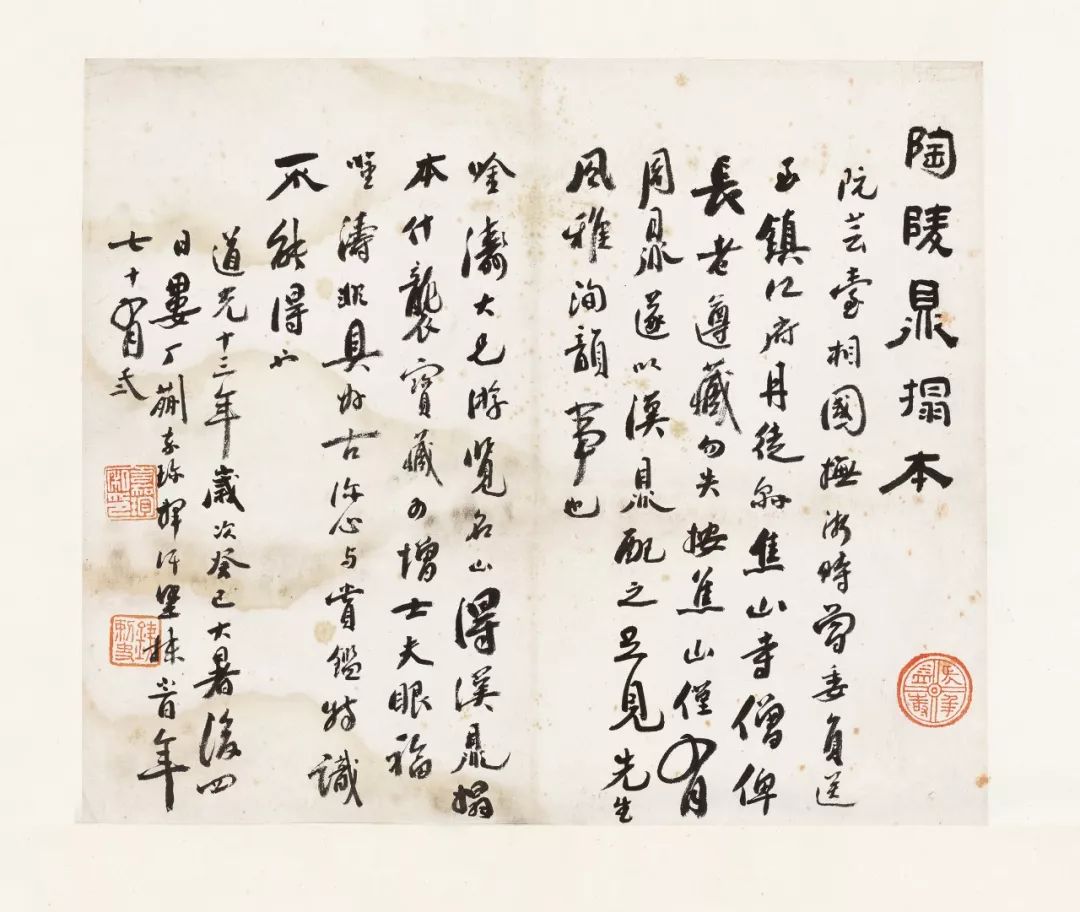

《纸拓千秋——国家图书馆藏古器物全形拓题跋集》收录国家图书馆藏全形拓有题跋者,在金石拓片题跋方面,算是将馆藏最菁华者网罗殆尽。今天嗜好金石的书法家只要一编在手,便可以把握金石题跋的真正要领,而且还能吸收古人各种题跋的样式以为今用。我们之前曾提出的题跋有四要素,即一“古文字碑帖知识”、二“美术史考证功夫”、三“优雅的书风”、四“视觉形式的配置能力”,以此视这百余件金石拓片题跋,都有非常充分的体现。以题跋四要素的理论原则界定,来衡量这百余件古代先贤的青铜器全形拓的题跋手迹,可谓精彩纷呈,触处成妙。以此作为“金石拓片题跋的教科书”,足以当之无愧。

要认识全形拓,当然要加深对于青铜器的认识,故此研究其各种制作工艺,还需要拥有“古器物学”知识和古代礼制知识,还需要精通古文字。倘若我们把这些制作、器形、礼制、铭文各要素集合起来,先走分工的极致,再取综合的融会,在兼及学术研究的同时,通过复制和开发拓展,赋予它在今天文房或其他社会场合中的意义——青铜器的全角之制和全角之拓,其实本来应该是在一个“形”的立场上共存的涵义。而这部《纸拓千秋——国家图书馆藏古器物全形拓题跋集》,正可以为我们上述第三个目标即复制与创造,提供最权威的支持。这些深藏在国家级藏书机构中的宝物,经过了鉴定学家千锤百炼的挑剔眼光和文献学家的历史流传梳理,还有那些名士大匠的经手和题跋,可以说足可以成为我们研究青铜彝器器形并进行再创造的最可靠保障。

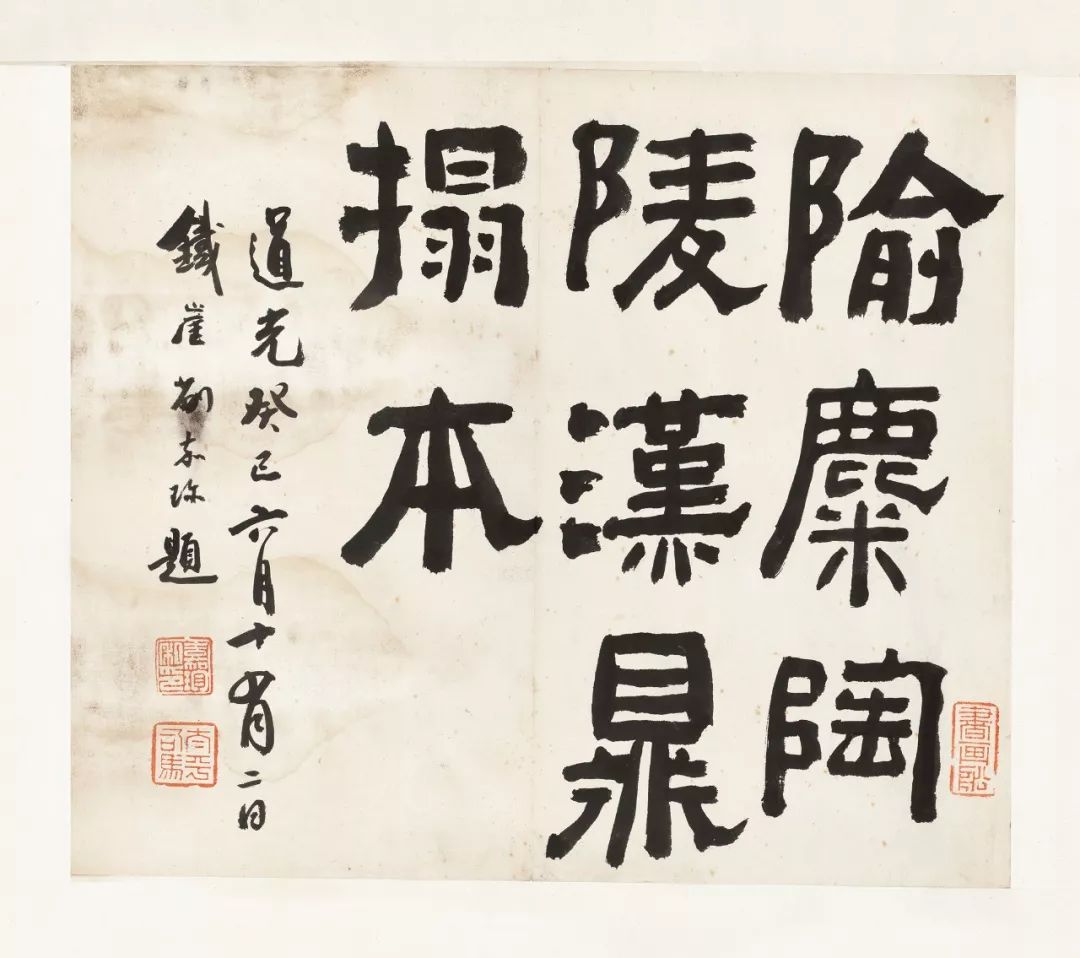

本书收录青铜器“全形拓”拓本皆为国家图书馆秘藏,共计九十余件,器物时代上起殷商,下迄汉季。器物分单轴和组轴两种,每件皆著录详尽,铭文及题跋的释文均遵从原作规范书写。这是一个非常严谨的整理方式。前代或有重“石”而轻“金”现象,这或许因为出土文物中,“石”(碑版、墓志、摩崖、造像记)在存世数量上远远多于“金”,而“金”即青铜彝器则为古之重器,往往不可轻易获得。以此来看这部《纸拓千秋——国家图书馆藏古器物全形拓题跋集》,其中还拥有了如此丰富的内容,其意义就非同寻常了。

本文为《纸拓千秋——国家图书馆藏古器物全形拓题跋集》序言

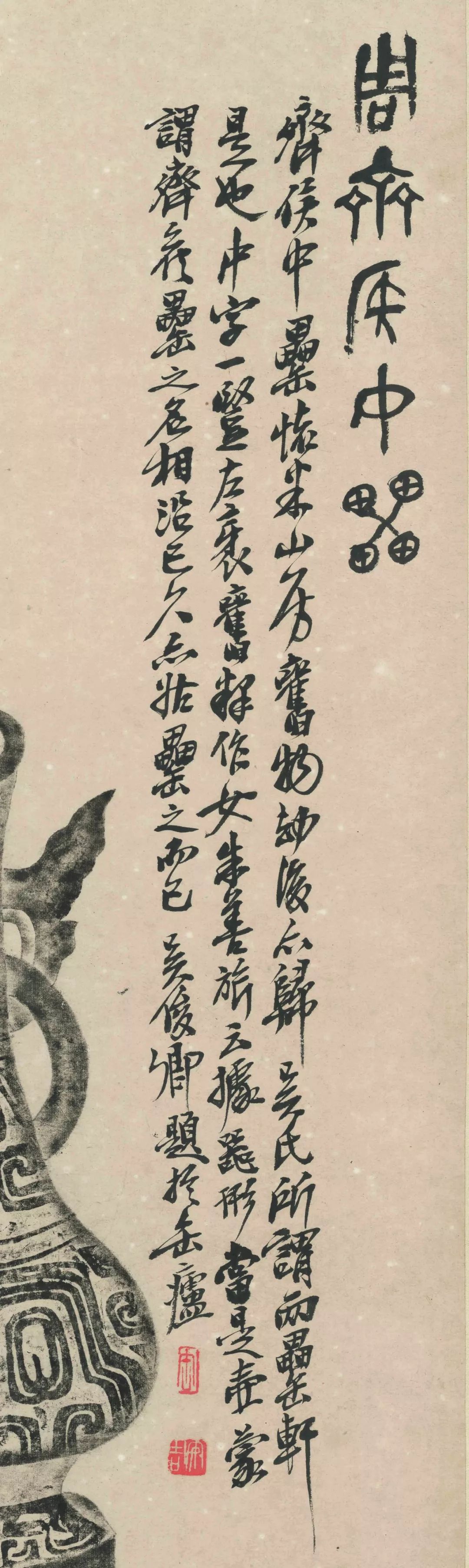

国家图书馆藏全形拓

(点击图片可放大欣赏)

洹子孟姜壶(齐侯壶)全形拓

洹子孟姜壶(齐侯壶)全形拓(局部)