1、姿态殊异,圆转自如

2、用笔细腻,结构多变

少年王羲之

王羲之一家紧随着从伯父王导来到建康(今南京),住进秦淮河边夫子庙附近的一个小巷,并与阳夏谢氏比邻而居。因为西晋士族以身着朱紫颜色的衣服为贵重,或说喜穿皂衣,那巷以后就被人叫作“乌衣巷”了。那一年是建兴元年(313),王羲之只有十一岁。三年以后,西晋就灭亡了。亡国的痛楚,离乡背井的无奈,对于一个只有十一岁的少年来说,没有留下多少深刻的印象。也许,他经常怀念着他小时候住过的地方。王羲之小时“呐于言”,据说还有口吃的小毛病,平日里本来不大说话,喜欢独处,现在,显得更加沉默和孤独了。有一次,他在桓温家中玩,听说从伯父王导和庚亮到了,他都急着要回避。但是,他的早慧和机智却是出名的。当年,阮裕有重名,王敦却对王羲之说:“汝是吾家佳子弟,当不减阮主簿。”阮裕也很看重王羲之,认为他与王敦之子王应、王导之子王悦为“王氏三少”。儿时的一些往事,就像刀刻斧凿似的深刻于他记忆的模板。他不会忘记,从伯父王敦经常把他带在身边,出人军帐。有一次,王敦与钱凤在军帐中议论“逆节”之事,被他听到了,为了掩饰,他故意吐污头面被褥,佯装熟睡。他也当然不会忘记,大热天王导赤裸着上身,腆着个“啤酒肚”,在弹棋盘上熨来熨去,自学吴语嘟嘟嚷嚷那一副可笑的样子。

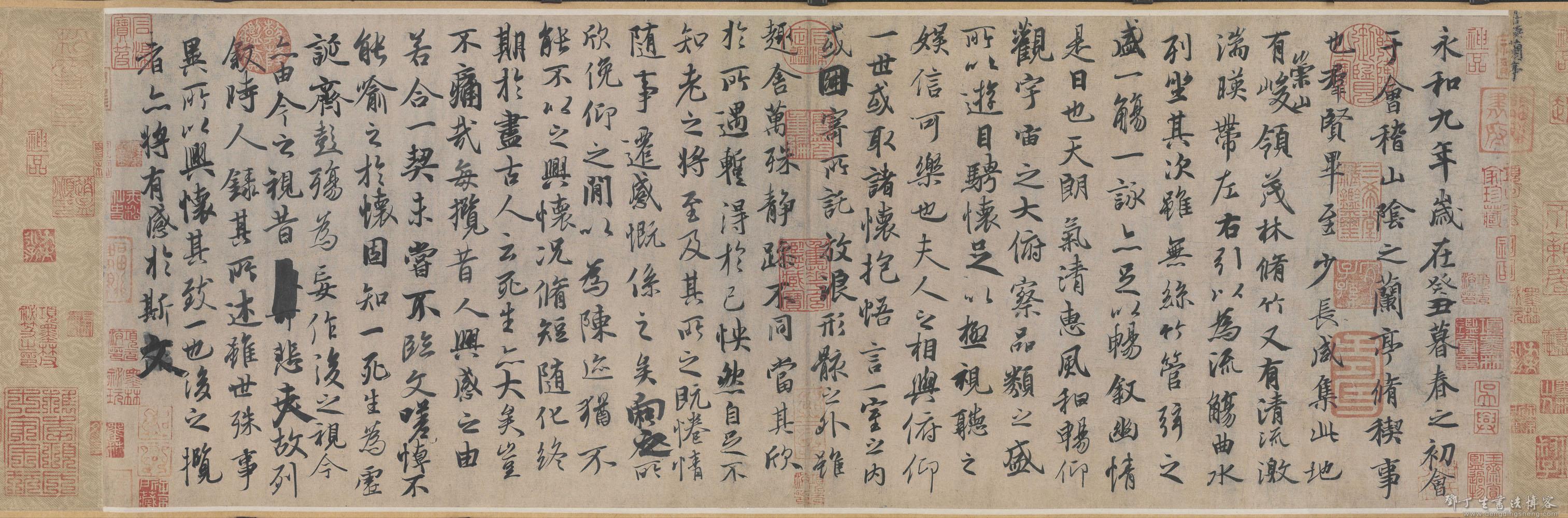

王羲之兰亭序高清全图 小图,尺寸:3000*1000。

《世说新语》还有这么一段记载:

过江诸人,每至美日,辄相邀断辛,藉卉饮宾。周侯中(周颇)

坐而叹曰:“风景不殊,正自有山河之异!”皆相视流泪。唯王相

(王导)袱然变色曰:“当共戮力王室,克复神州,何至作楚囚相对!”

东晋贵族豪侈,每有饮宴,是很讲究排场的。那些珍诺美味不胜枚举,比如,“鸭腥",“酱炙”、“肉脍”、“殖羹”……列肴如锦绣。酒酣耳热之际,还总少不了发一通不着边际的议论。真真假假,都是政治家们在作秀。这一点,后世的朱熹看得最明白,他曾一针见血地指出:“元帝与王导元不曾有中原志。收拾昊中人情、惟欲宴安江沱耳。”所以,即使偏安一隅,却借卉饮宴不断。每有这样的宴席,王敦、王导有时带着羲之一起去。父辈喜欢宴食,议论天下、人生,这些话题虽然他暂时还不懂,但是却给他留下了深刻的印象。以至于他到了晚年,赶上江南暮春时节,还邀集朋辈、子侄在会稽聚会,写下了千古流传的《兰亭集序》,抒发他对人生的另一种感慨。

在王羲之学书的漫长过程中,有一位名不见经传的老师,却是他一生都没有忘记的,那就是—白云先生。白云先生不知何方人也,就像一朵缥缈自如的天上白云,“无心舒卷云性情,性情所寄即姓名”(清齐召南《白云先生诗》,下引同);可是他那书法写得真是神妙莫测,“不图白云翁,翻云墨浪泼”,“先生在焉呼欲出,随风飘飘莫能及”。到了晚年,王羲之都记忆犹新,并有《记白云先生书诀》行世,文曰:

天台紫真谓予曰:“子虽至矣,而未善也。书之气,必达乎道,

同混元之理。七宝齐贵,万古能名。阳气明则会壁立,阴气太则风神

生。把笔抵锋,肇乎本性。力圈则润,势疾则涩;紧则劲,险III咬;

内贵盈,外贵虚;起不孤,优不寡;回仰非近,背接非远,望之帷

逸,发之帷静。敬兹法也,书妙尽矣。”

—宋陈思永《书法精华》

文中的“气”,是“势来不可止,势去不可遏”的气,是“烟霏露结,状若断而还连”的气,也是“寓于寻常之中而塞乎天地之间”的气,包括眼可见的形态和不可见的法度、道理。什么是道?“道可道,非常道”,老子说是“先天地生,为天下母”,是宇宙万物的本原、本体。韩非说是“万物之所然也,理之所稽也”,是万物产生、变化的总规律。“混元之理”,是宇宙天地得以存在的道理。联系起来看,王羲之所说的书之气,不仅是物质形态的,而且是精神形态的,具有了哲学上的意义。书法的可见的物质之形,正是依据了不可见的规律、道理而产生。写字之人,只有有了这样的体悟,才能“达乎道”,才能“同混元之理”,才是真正的艺术。于是,我仿佛看见王羲之挥毫时晃动的身影和沉思的模样。他,积数十年的功力,已经充分体会了书法的内蕴和奥妙。可是,现在他只想借白云先生之口,自己则不必说,留给别人去体会、去思考。

后人评论王羲之书“萧散简远,妙在笔画之外”(苏轼《书黄子思诗集后》。我想,除了苦学,没有快捷方式。读王羲之《记白云先生书诀》,还想再加一条:名师之传承与心悟。但是,我还要提醒:千万不要忘记了百分之一与百分之九十九之间的关系。

王羲之书法特点8个字

推荐: