编者按:今年,中国美术学院中国画与书法艺术学院与党委宣传部联合开启“薪火相传”系列谈艺活动,邀请老一辈先生回校,与学院师生分享自己的从艺、从教之道。本期邀请的是名家王冬龄教授,他极具代表性地对传统资源进行吸收与转化,将东方书写性艺术发挥到了极致。本期访谈以中国画与书法艺术学院书法系师生对王冬龄教授的个人采访为主体,从王冬龄教授的学术广度、深度,以及在教学工作中的独特经历,与大众进行分享与交流。

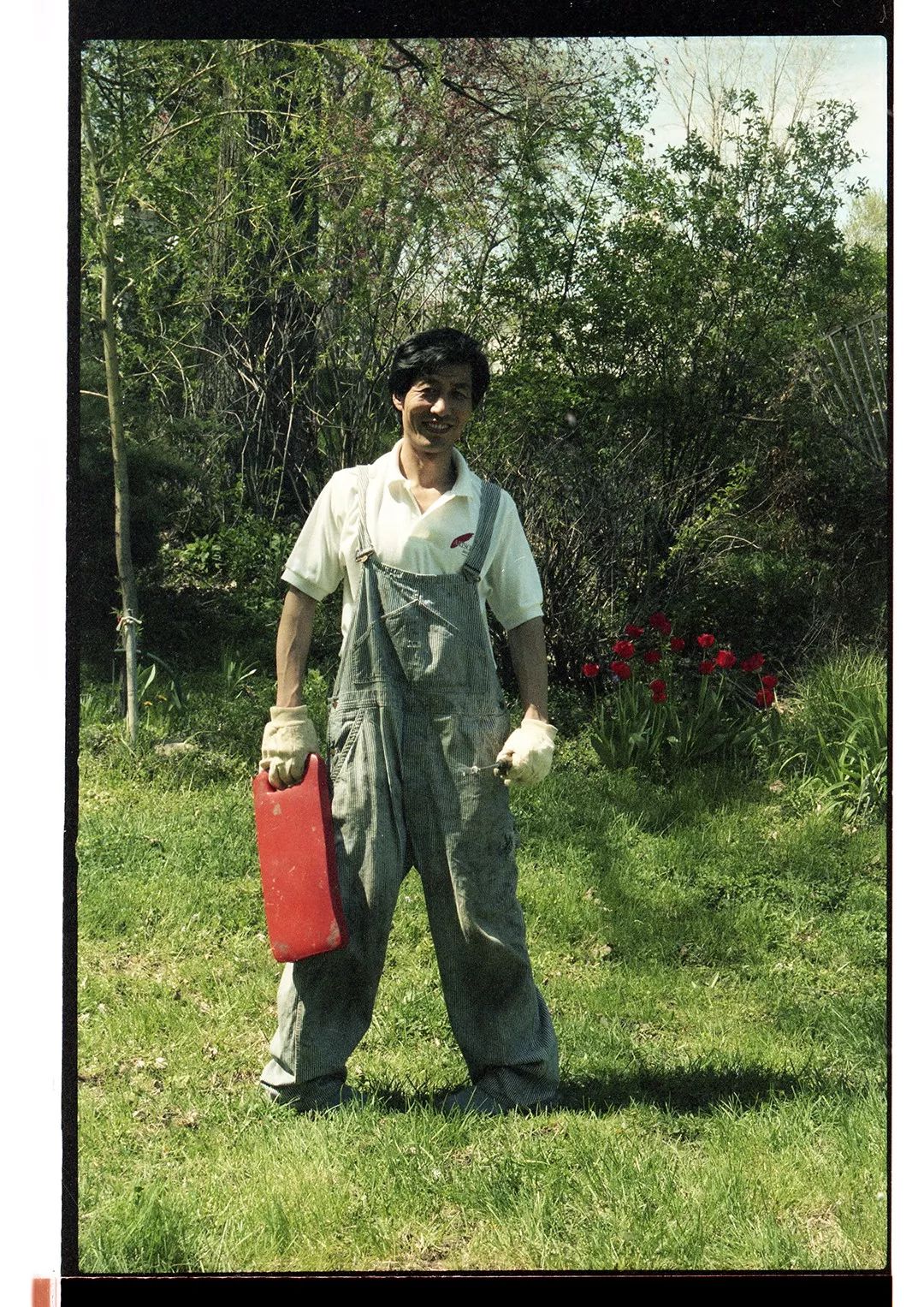

王冬龄教授接受采访

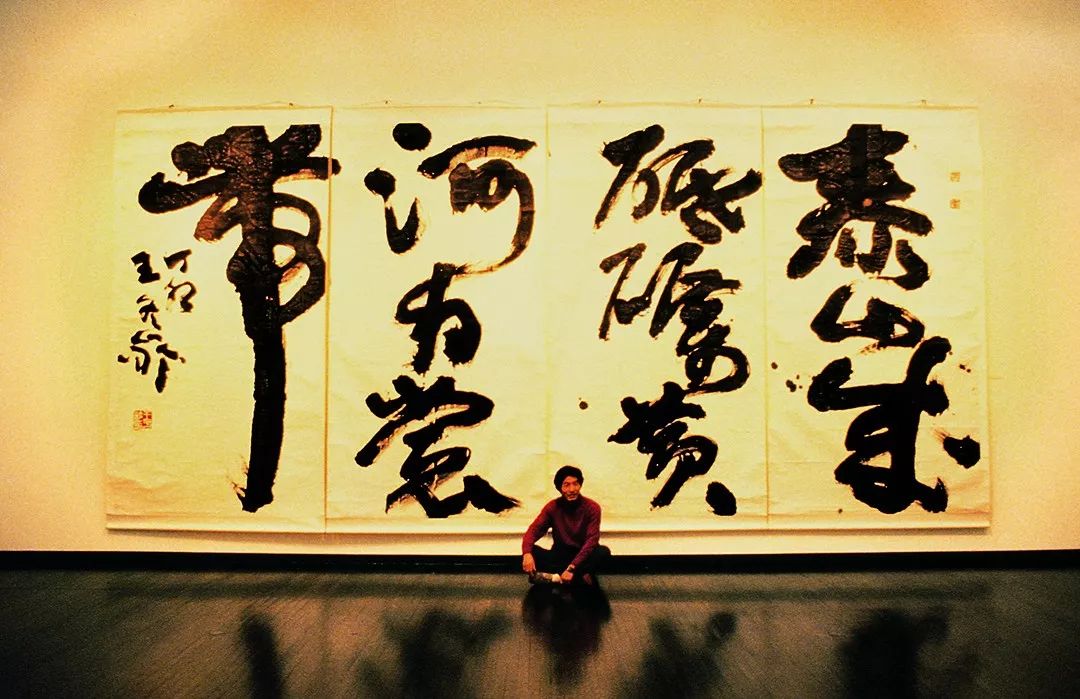

王冬龄教授与作品

访谈合影

孙嘉鸿:今年上半年,您在中国美院象山校区做了一个讲座。我记得当时有一个人向您提问,您的回答是说我平时主要的临摹功夫下在篆隶楷书上,草书是看得多写得少。平时在欣赏您的作品时,发现您的草书有很多篆隶笔意,显得大气磅礴。这在当代书家的作品中是很难看到的。我想请教您是如何将篆隶的笔意融入草书的?

王冬龄:应该这样子说,我1961年最早到南京师范学院美术系,当时我担任书法课代表。接触的第一本字帖,就是吴让之的篆书,所以篆书给我的书法打下了一个坚实的基础。后来又写《峄山碑》,然后写《张迁碑》,当然也写唐楷。我接触草书是后来认识林散之老师,应该是到1987年之后,才接触《十七帖》、《书谱》,这个是以后的事。1979年,到我们中国美院的国画系读书法研究生。我这两年主要的是写小楷,篆隶,当然也写一点草书,不是那么多,临的比较广。主要的功夫是在《张猛龙》、小楷、汉碑这个方面。后面一段很长的时间,我主要的临摹的功夫是在楷书,比方说像《龙藏寺碑》,我差不多写了将近有三十年。在美国期间我都临过,还带了一通回来。因为我觉得把篆隶楷书功夫打扎实,对草书的帮助很大,这是我自己的一个学习书法的体会或者说是途径。

张爱国:当时王老师在教我们本科班,我1987年进来的时候,王老师上课时就提出:一个唐楷一个魏碑。魏碑在前唐楷在后,我现在还记得很清楚。后来我写了一本楷书的教材,把这个也写了上去。王老师在《王冬龄美术文集》里也有写到。其实最早我接触王老师的教学,应该是1985年《新美术》,王老师写留学生教学的那篇文章。那篇文章我印象特别深,因为它有配图。我们出文集的时候,图没有配了。比如《金刚经》中“寂”字那张,陆俨少先生评价很高,都写上去的。我当时印象特别深,“寂”字确实写得好,现在还有印象。所以那个看起来更加图文并茂一点,现在编《美术文集》,因为开本小,图也有要求。不能放太多,所以没有配图,看起来可能效果稍微差一点,如果配图效果更好。那个时候王老师在留学生教学当中,应该说是在贯彻他这个教学思想。到后来我们本科,是再迟了几年。

王冬龄教授1980年于明尼苏达

王冬龄:《新美术》上面的那篇文章,好像是《书法的中西精神融合——谈留学生的书法教学》这个名字,是关于留学生教学的。刚才张爱国老师讲的写“寂”字那个人叫施岸笛,德国人,是一个优秀的抽象画家。实际上关于留学生教学,这是一个新课题。当时是从文化部开始,凡是要学书法的留学生,全到我们学校。所以我是从还没有毕业之前,从1981年就开始教留学生。

张爱国:也可以说是中国最早的。

王冬龄:对,是的。这个确实是中国最早的,也是一个最新的课题。

赖安珂:王老师,我问个问题,就比方说您在跟留学生的一个教学过程中,他们的西方抽象和我们中国传统文字的抽象类型,您觉得有什么异同之处?

王冬龄:应该这样子说,西方的抽象形态、抽象表现主义,他们主要从哲学、从西方的一种艺术理论发展过来,应该是二十世纪四五十年代才开始。那么书法其实就是中国人创造的一种文字的符号,也可以讲是一个图像,这个是中国最独特的。因为西方人二十六个字母,对吧?它无法变化,但中国人的汉字有《康熙字典》是四万多,现在《中华字海》还要更多。每一个字就是一个世界、一个符号。然后又有五种不同的书体,不同书家的结字变化,所以中国的书法它是变化无穷的。这个字虽然最早是个象形字,毕竟它就在篆书里面。像草书,它完全是一种汉字符号的抽象。对西方人来说,它也是一个抽象。所以这个应该是不同的,我觉得中国书法的抽象,它本身有字义,本身有一种书写性的连贯。一个字,一气呵成。它有气的贯通在里面,和西方的是不一样的。

孙嘉鸿:王老师,我第二个问题就是,张旭观公孙大娘舞剑悟出笔法,黄庭坚看渔夫摇浆悟出了笔法。我看您的朋友圈里经常发在西湖拍的残荷,您也有提到这个是对乱书有所启发的。我就想请教您对于“书肇万物,复归自然”这句话是怎么体会和理解的?

王冬龄:翁方纲有一个题徐渭的手卷,其中有一句是“世间无物非草书”。他觉得草书能够概括一种精神,概括了万物的一种规律节奏。我是这么理解的,当然草书的表现性是非常丰富的。我觉得它最重要在,比如张旭、黄庭坚也好,他们就是对书法的一种研究,当然这是我们今天的词了。那么张旭观公孙大娘舞剑器,实际上是从舞剑人的肢体语言和那种剑的节奏变化形态,对他的书法有启示。当你对书法、对艺术有深入了解,融入到你的感情深处和灵魂的时候,确实在自然界会有些东西让你获得启发。所以我们为什么讲今天现代的艺术要跨界,要向其他的艺术吸收营养。对我来说,我觉得自然界给我的线条的启发有两种,一个就是残荷,残荷确实是在无形之中为我的乱书的创作提供了一个潜在的启发。其实我还有一种感觉就是自然界的树,凡是活着的、有生命的树,它的枝干,有一种生命力。实际上我们现在讲书法的线条要有筋骨血肉,就是要有生命。其实自然界的树那种千姿百态,这个也是对我们有启发的。

赖安珂:王老师,那我再问一个问题。之前我也看过您的相关文章,您说过现在的书法环境跟以前的时代大环境是不一样的。那么在面对外来元素,比方说抽象表现艺术等。您觉得书法创作过程中,它要保留的一个核心在于哪里?比方说刚才您说的书写性,是不是就是其中一部分?

王冬龄:对,我觉得确实中国书法作为我们纯粹的传统艺术,就是所谓二十世纪的十大书家,他们就都代表了。那么到了今天二十一世纪,知识结构和他们是不一样的。他们那一辈人都是从小拿毛笔,从小四书五经、诗词歌赋。到今天来说,第一,知识结构不一样,现代人有更多的知识面。另外,艺术视角、营养不一样,现在也要比古人的丰富不少。第三,生命、生活的体验又不一样。古人没有高铁、戏剧,对吧?是小桥流水。今天你上飞机,这种感觉都是不一样的。第二点,古人从小写字,他的毛笔字功力很强,出现了历史上这些大家。如果说我们今天的人来学习书法,还是在古人的风格里转圈。你不要说超过王羲之,董其昌、赵孟頫都超不过。那么对于我们今天的人来说,学习书法难道就是一辈子跟在别人后面吗?所以二十一世纪,书法应该有我们时代的特征和时代的进步、超越。书法是承载着中国文化的精髓,它需要书写者有很好的修养。但是仅仅是这样子,它也是一种比较狭隘的观点。所以我认为到了二十一世纪,要把书斋变成工作室。我们是需要传统的经史子集的滋润,但是同时也需要中西方的哲学、音乐,甚至于摄影建筑的一种滋养!我觉得总结来说,我们现代人写字和前面的人来比较,功力方面、用传统的标准来讲,永远是学生的学生。但我们是不是可以把书法作为艺术来看待。过去中国的书法,其实就是自学、老先生带私塾。当中国书法首先纳入了中国美院(浙江美术学院)、艺术学院的范畴,就是把书法纳入了现代艺术教育的范畴,那它就是艺术。所以在中国美院第一个有这个专业之后,相继的中央美院、南艺,然后到了很多综合性大学都有了这个专业。其实在今天来看,关于书法教学有两种大的观点:一种认为书法必须放在综合性大学,就是文史比较强的大学。因为他认为文史哲的学问是最重要的;还有就是像我们中国美术学院,放在艺术学。在我来看,二十一世纪的书法教学必须主要放在艺术学。其实艺术学院的,比方说史论专业,虽然不能和北大的历史、哲学比。但它的艺术哲学,这种学问是有的。更主要的是我们书法的同学可以接受油画系、新媒体、雕塑的营养,这一点就不一样了。所以我觉得书法艺术的教学,应该在美术学院。我们应该培养从书法中出来的艺术家,而不仅仅是培养一个书法家。这是我的一个重要的教学理念,也是我自己在实践和教学中感悟到的。

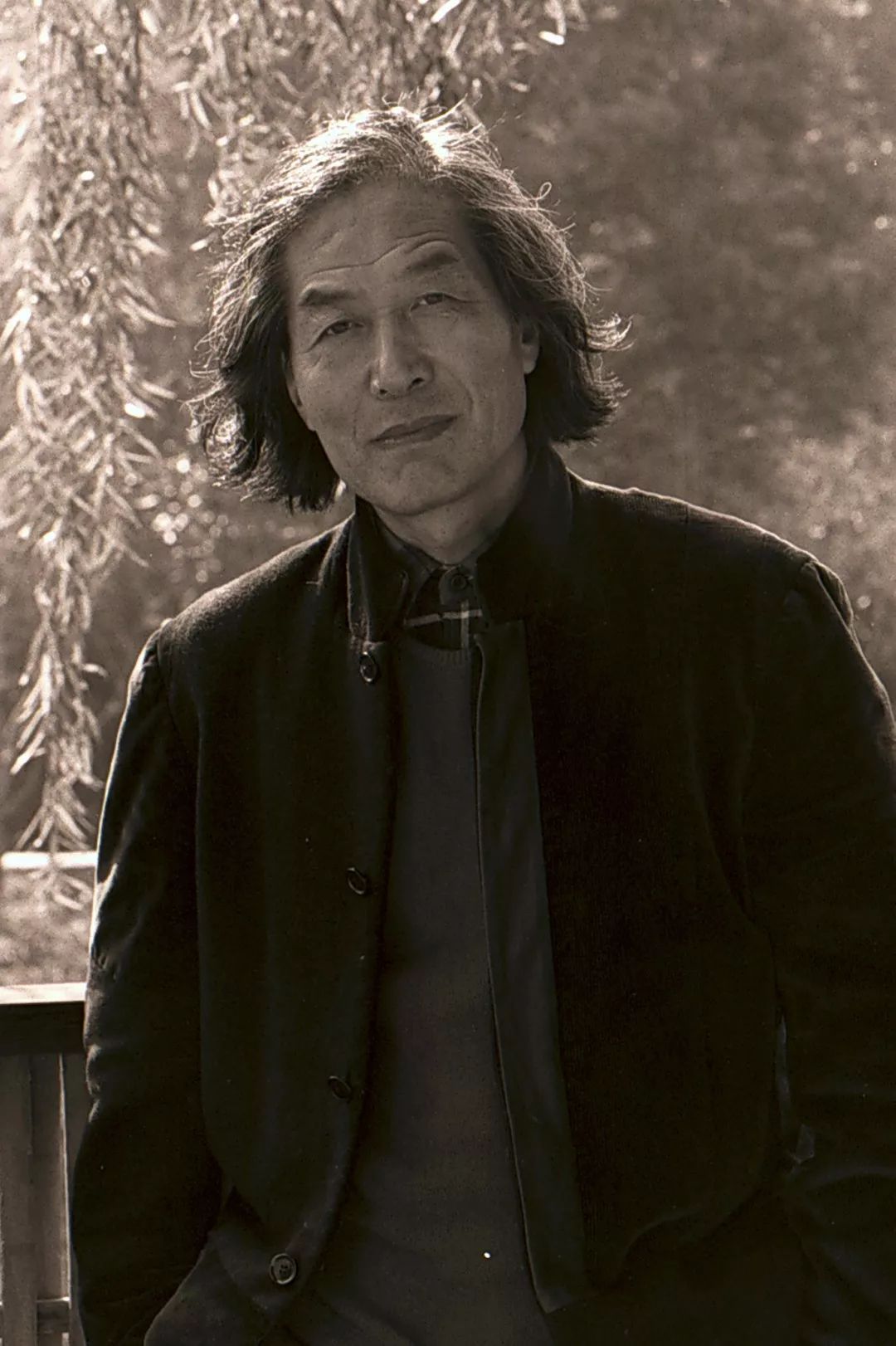

王冬龄教授近影

孙嘉鸿:王老师,您在青年时期得到了林散之先生、陆维钊先生,还有沙孟海先生的亲掖。在这些老先生身上,您学到了哪些经验?或者说哪些治学的理念和教学的经验,想传授给我们年轻学子?

王冬龄:问得好!我是1967年第一次见林老,后来在扬州陪过他。等于最早林老是我的老师。后来1979年考取中国美术学院的书法研究生,才接触到陆维钊、沙孟海、诸乐三先生。应该这样说,林散之先生是一个艺术家。他既是诗人,又是一个画家,他的艺术视野是比较开阔的。第二点就是他的临帖功夫,我觉得我把他临帖的方法和精神继承下来了。因为林老在文化大革命期间,他临了太多的汉碑。到了七十多岁,可能将近八十岁,他还临帖,我是一直坚持临帖的。他是黄宾虹的一个脉络,而黄宾虹的墨法,林散之在书法方面做出了一个突出的超越和贡献。关于陆维钊先生,我在没有考取浙江美院之前,看到河南人印的一个很小的一个册子。应该是张海的,安阳的。看到他那个字,给人耳目一新,动人心魄的感觉。所以我考陆维钊先生的研究生,是没有什么准备便报名了。林散之也是最欣赏陆维钊的,虽然他们没有任何的交往和接触。实际上我们来了之后,陆维钊先生就生病了。虽然他没有给我们在课堂上上课,但是我的作品章祖安老师带给他看,我们的研究计划他也看。他是一个非常严谨的学者,同时又是一个最富创造性的艺术家。他属于那种有太多的学问,但是没有集中到一道,或者说没有把他的成果充分地表现出来。所以他的作品、他的字的气息、气象真的是很不一样的。我认为他也是二十世纪最优秀的十大书家之一。他就是作品太少了,他的蜾扁实际上就是一种创造和突破。沙孟海先生真的是一位书法家。其实他一生的经历,早年他还有一点从政,后来他主要的精力全在书法上。所以他的书法理论研究、他的印学的研究、他的书法创作都达到了一个别人无法企及的高度,他是一个理念比较传统的书家。其中沙老我觉得他最了不起的地方就是他的榜书,可以讲是古今特绝。如果我来讲,林老比较淳朴,我讲的他是“乡巴佬”。这个“乡巴佬”是一种好的意思,他非常的淳朴。陆维钊其实是一个很孤傲的人。而沙孟海是比较有厚度、有包容性的。当然他们的这种风格、他们的这种精神力量都给我们很大的启发和鼓舞。

孙嘉鸿:您在1989年10月份就提出了对现代书法创作的探索与理论思考,然后又进行了体书、乱书、银盐书法、竹书、世界范围的大字书写这些探索,可以说是敢为天下先了。关于这些对于现代书法最早的探索,您有什么样的经验或者说是一些体会,想供我年轻学子们参考?

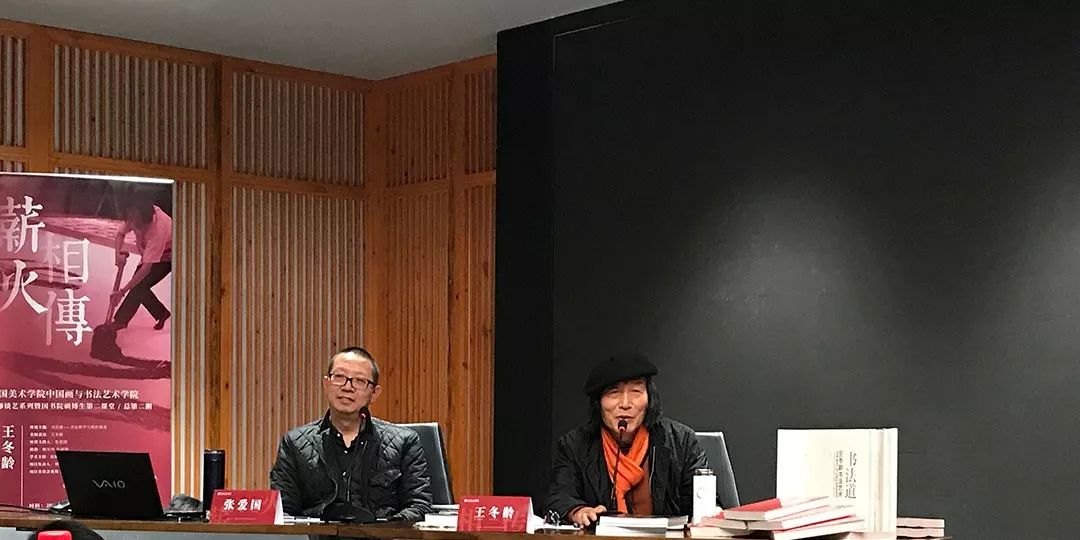

访谈嘉宾:王冬龄教授 主持人:张爱国教授

王冬龄教授讲座现场

王冬龄:应该这样子说,其实回到了那个点。实际上作为中国美术学院的书法专业,它应该和其他的、一般的综合性大学的书法专业是不一样的。它应该是走在前面的。把书法作为艺术创作来讲,艺术最本质的东西就是要有创造性。当然,书法又是中国最传统最核心的东西。所以它已经非常完善了,你想有一点突破都是很不容易的,这我刚才讲了。但如果你把它作为艺术来看,那么你就有很大的空间和发展余地,或者说是创造的可能性。实际上这个应该是得益于我在中国美术学院的教学,最早的是教这些留学生。他们来学书法,从他们的老师那边、从艺术杂志这方面,觉得东方的中国书法影响了西方抽象表现主义的这些大师们。到我来读研究生之后,中国改革开放了,我们便可以看到日本的前卫的作品,中国的八五新潮,也看到西方的东西。其实我在八十年代留校不久,是闭门造车,是探索的,但那个时候知道书法界的各方面压力是比较大的。应该说我第一次1987年在中国美术馆的个展,在今天来看,是我的这些代表作《儒道佛》、大字《泰山成砥砺》,还有报纸上写的字,都是那个时期的。其中有六件,里面有两个是独体字,四件完全是抽象水墨。所以多年来传统的功夫我在做,一直在做。同时进行书法的探索,就是你讲的写在毛竹上、亚克力上等等。第二个就是写大字,大字走世界。好几年前,范迪安在比利时皇家美术馆策展了一个“再续兰亭”,我去写,把所有的西方人都镇住了。实际上就是大家为书写者的专注所感动,书写者就用书法做成了一个气场。另外一点就是现在的乱书,现在的乱书并不是我一下子异想天开就创作出来的,实际上是不断地、反复地在创作、思考,最后找到了这个形式。其实我们书法专业的人知道,你看我写乱书,用传统的书法观点来看,它是标准的草法,又是好的线条。它进行了交叉、重叠之后就可以呈现出来,它既是书又是画。可以讲,这个是冒了天下之大不韪。古人像徐渭都没有这个样子,我觉得它打通了古今、中西。为什么?实际上西方人看中国书法,最大的障碍就是文字。也可以讲它是抽象的画,但又是用中国书法的草书的手段完成的。当然我还一直在做水墨的抽象,我一直有这么一个观点,书法的人做的水墨的抽象和画家的水墨抽象是不一样的。不一样在什么地方?因为我们书法的宝贵遗产,我们是从名碑法帖里面来的。另外,书法家就是线条的功夫好。再有一点就是书法的空间是从古人那边来的。所以画画的人他首先要去掉原来的那些东西,进入一种纯抽象。书法比较直接就可以进入。好了!我觉得我已经把要到学校讲座的精华的都强调了,问题问得好!

“薪火相传”书法道之王冬龄专访视频

采访手记:

孙嘉鸿:

中国美术学院是全国第一个设立书法专业的院校,它凝聚了潘天寿、陆维钊、沙孟海、诸乐三、朱家济等老先生无数的心血。从无到有,筚路蓝缕。对于我们,这是一种传承,也需要发展。王冬龄老师这样的资深教授,则是我们与先辈连接的纽带。王老师不仅继承了林散之、陆维钊、沙孟海等先生的优良传统和教学思想,更在现代书法方面开拓创新,敢为天下先!他对书法的理解深奥广博,永远对书法有热情,道不远人。他深厚的学养和亲和的为人,非常值得我们青年学子学习。持笔默听君子意,三分人间观有情。薪火相传,生生不息。

赖安珂:

从王老师看似平和的字眼里,我看到的不仅仅是老一辈先生的学术宽度和深度,更难能可贵的是王老师带给我们一个新的维度的探索,他让我们看到的是未来艺术创作中的诸多可能性。正如林散之先生所说:“谈艺术不是就事论事,而是探索人生。”一个书家、艺术家,他需要表现的是自身的生命状态。正所谓“书法乃人”,作为后辈的我们,需要追根溯源的核心是什么?这个疑问也将伴随我们今后的学习、成长,一直追寻下去。感谢王老师,感谢“薪火相传”。

王冬龄教授作品

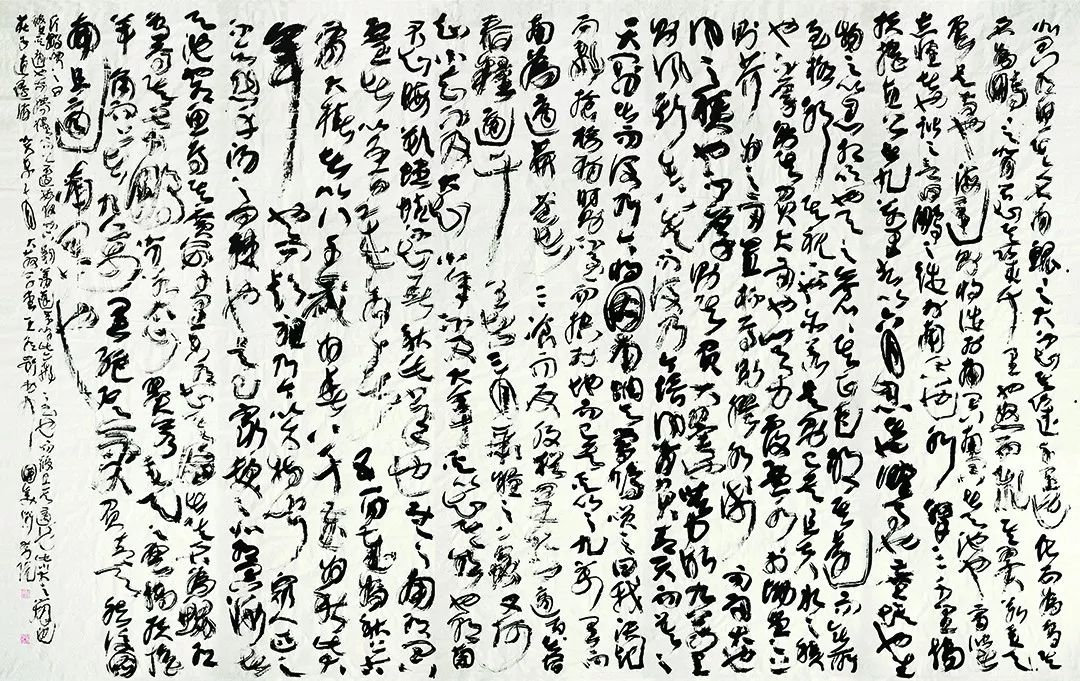

泰山成砥砺 黄河为裳一带 320×720cm 1987年

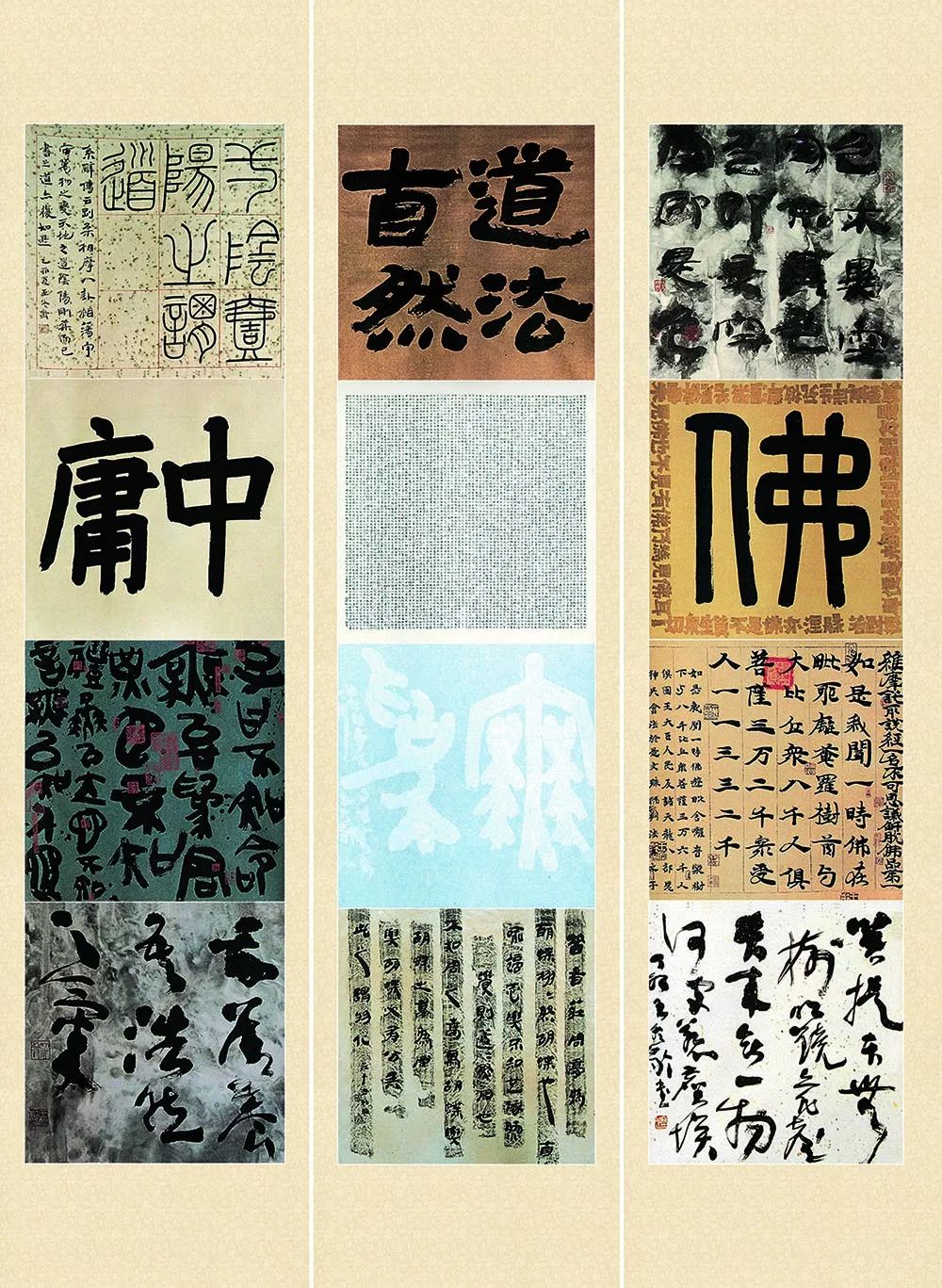

儒道佛联屏 265×208cm 纸本水墨 1987年

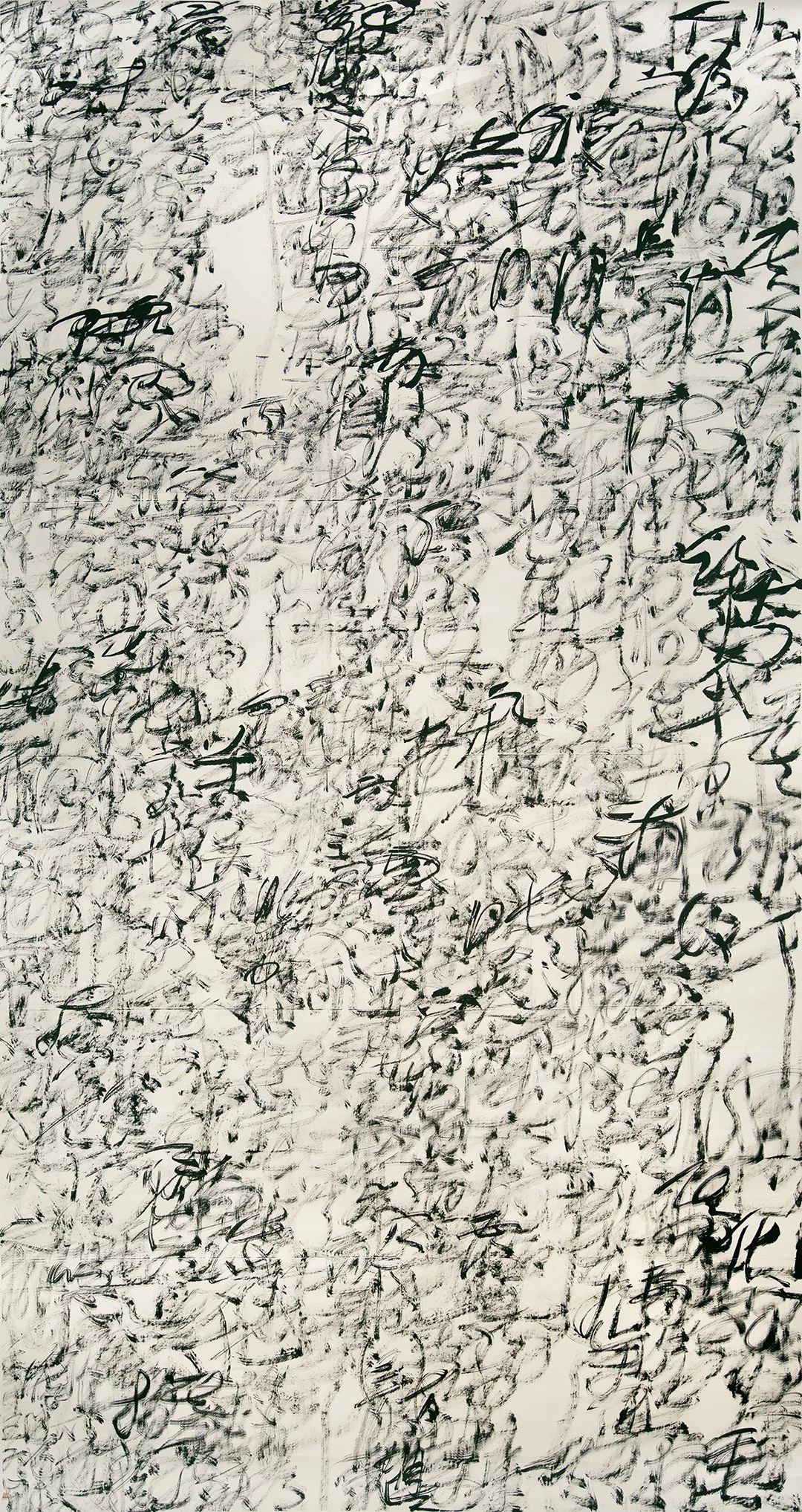

逍遥游一稿 1250×750cm 2003年

Wandering Beyond 逍遥游 565 x 300 cm 水墨 紙本 2016年

竹径 500cm×12~15_ x201 毛竹 捏油 2017年

访谈稿整理 |孙嘉鸿 赖安珂