行书概况

行书是随着楷书和草书产生之后出现的另一种书体。唐代张怀灌称:“行书者,后汉颖月}刘德升所造也,即正书之小伪。务从简易,相间流行,故谓之行书。”(《书断》)我们现在已经不可能见到刘德升的作品,只能通过前人的片言只语获得一点信息,但是行书肯定不是刘德升所独创,他可能在行书的表现或传播过程中比较有名或发挥过作用,于是后人便冠之以发明者的头衔以示尊重。实际上.在历史上真正对行书发挥重要作用的应首推王羲之。直到今天.洲门还没有发现早于王羲之的传世行书,虽然陆续出土了一些类似行书的文书卷契,但都是一些下级官吏和普通文人所书写,只能视作行书的雏形,从艺术角度上看不可与王羲之的行书同日而语。王羲之不仅是行书的集大成者,而丘D寸后世产生的影响无人企及。他的传世之作(兰亭序》《快雪时晴帖)《二谢》和《姨母帖)等名帖,干百年来始终是文人雅士临摹学习的经典范本。王羲之的行书不仅线条圆劲,结构妍美,而且通篇给人以清新、醇厚、典雅和行云流水般的艺术享受。他巧妙地将行书创作中的多种对立因素,如徐疾、轻重、大小、疏密、奇正等等加以创造性运用.使其自然协和,真正达到了辩证的统一,使作品臻予完美。

紧随其后的另一位行书大家便是王献之。王献之自小从父学习书法,早在十五六岁时,其书法就已经具有王羲之的风貌。后来,博采众长.自出机抒,逐渐形成了妍丽秀媚、流便放纵的艺术风格。我们从他传世的《鸭头丸帖》《中秋帖》《廿九日帖》中,都可以感受到他与父亲不同的艺术追求。王献之和其父王羲之虽然在书法的形式表现方面有所不同,但是他们总的艺术追求和风格却与东晋社会的审美倾向,特别是士大夫崇尚风韵神采的特点相一致,所以他是行书体格的第一次飞跃。

行书发展的第二次飞跃,是在南北朝至初唐这段时期.代表人物有羊欣、智永、欧阳询、陆柬之、虞世南和褚遂良等。他们主要以“二王.为法并结合自己的理解进行创作,自成风貌,对行书的发展起了助推器作用。这里还应提到的是梁武帝和唐太宗,他们不仅直接参与了行书的评说,并给予了积极的肯定,而且还身体力行参与创作,这在当时封建王权一统天下的背景下,其影响力可想而知。尤其是后来李tu的出现,使行书的面貌焕然一新,他以宽博的体势和奇伟的风格使行书呈现出另外一种境界。

从唐朝中期至宋朝,是行书发展的第三个阶段。在这个时期涌现出许多彪炳史册的大师。这里首推的当属颜真卿。颜真卿的身世我们在前面章节中已作过介绍,单从行书这个角度讲,他依然是一位开宗立派的人。我们从他传世的《祭侄稿》《刘中使帖》《争坐位帖》中:可以感受到作品中透露出的质朴憨厚、自然大气的艺术力星。颜真卿行书风格的形成,与他善于融会诸体、博采众长有着直接的关系。他早年曾得张旭指导,后来又学习蔡邕、王羲之和褚遂良等大家的方法,受益匪浅;加之他又善于从民间书法中获取滋养,最终成就了他独特而丰富的行书世界。

另外一位别具一格、特立独行的书法家就是杨凝式,人称“杨少师”,自号“杨疯子,。他从颜、欧、柳入手而上追“二王”,但从不刻意于形式方面的模仿,更多的是在神采和内蕴方面捕捉有益的成分,并加以变通,内化为自己的东西。他的行书以敬侧取态,潇洒有致,用笔破方为圆,自然豪迈,结构和章法常常突破常规,多有奇趣,令人耳目一新。我们只要读他的《韭花帖》和《神怪黄庭坚这样评价说:“世人尽学《兰亭》面,欲换凡骨无金丹。谁知洛阳杨疯子,下笔便到乌丝栏。”

在这个阶层其他几位代表人物当属宋代的蔡襄、苏东坡、黄庭坚和米希。

蔡襄初学虞世南,进而学习“二王”,得其韵趣.后又改学颜真卿。他能融合众家之长而又鲜露痕迹,笔力遒劲中透露着秀媚,温雅适度。代表作有《息从帖》《澄清堂纸帖》等,宋代名家对他的行书均有很高的评价。

苏东坡可以说是中国文化史上的全才,他诗、词、文、画、书无不通晓,不论哪一方面,在文化史上都有精彩的表现,并且影响深远。在行书方面,苏东坡以晋唐为宗:心领神会而不拘泥于临习。他说过:“作字之法,识浅见狭学不足,三者终不能尽妙,我则心目手俱得之美。”特别强调一个人书法的字外功夫,也就是作者的学养。他认为书法的高妙之处在于自然和意趣的把握。不守死法,讲究神似。他的行书的主要特点是厚重丰股,天真烂漫。结体以敬侧为主而又各自成形,气脉相连,一气呵成;用笔藏巧于拙,随心挥洒而不失法度,通篇给人以协和顺畅、意趣无穷的艺术熏染,代表作为《黄州寒食帖》。

黄庭坚的行书开辟了一个全新的时代。他的笔法不仅遒健有力,而且格调高古,自成一派。黄庭坚是最善于从前人那里汲取营养而又保持自己书法个性的艺术家。他的大字学习《痊鹤铭》,小字得益于《兰亭序》,然后又从颜真卿、柳公权、杨凝式诸家的笔墨中寻找适合自己创作的情趣和感觉,形成了锋芒圆劲、韵度完足、沉着坚实的行书风格。我们从他的传世名作《松风阁诗卷》就不难发现其行笔苍劲挺拔、结构开张、气势恢宏的艺术做派。

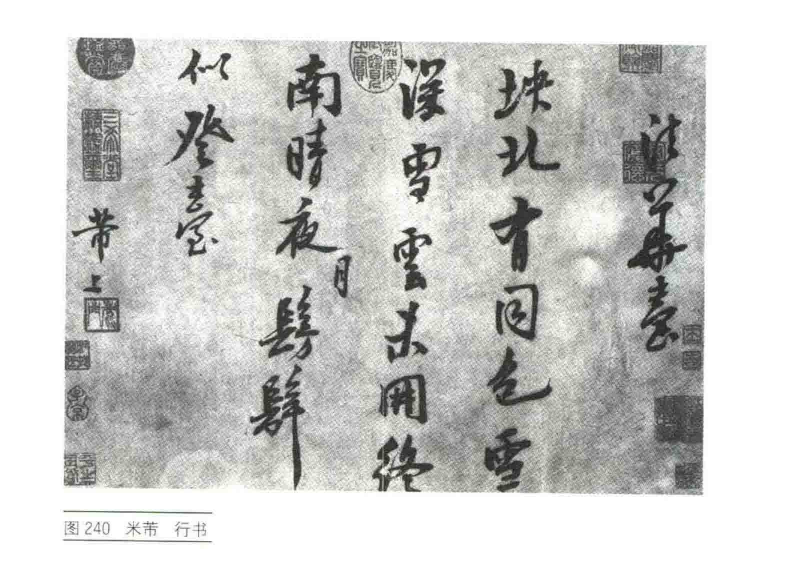

米芾先后从颜真卿、柳公权、欧阳询、褚遂良那里汲取艺术滋养,尤其对褚遂良的作品用功更勤,他的书法笔意始终和褚体非常相似。后来,米芾接受了苏东坡的建议,专学晋人,特别对《兰亭序》下过很大功夫。米芾善于学习借鉴众家之长,而不拘泥于某一人。他根据自己的书法创作总结出两大道理,对我们都有启发:他首先强调执笔,认为正确的执笔姿势是正确的笔法的前提。提出“手心虚,振迅天真.的观点,同时认为笔法的核心内容是天真自然,无伪饰和造作;其次,他非常重视墨迹,认为只有观真迹才能得奇趣:才对自己的创作真正发挥作用。所以,当审视他的《多景楼诗》《溪诗帖》《蜀素帖》时,我们便能清晰地感受到那种用笔迅速而劲健,势随兴至,力随势下,左右逢源,浑然天成的艺术魅力。

元朝至明朝中期是行书发展的第四阶段:这个时期先后出现了赵司顷,鲜于枢、康里子山、祝允明、文征明、董其昌等代表性作家。赵孟顺的行书深得王羲之的遗脉,从用笔、结体、行款到格调上对王字可谓烂熟于心。他不仅继承了晋代重法度的传统,而且以其扎实的艺术功底重现了前人妍媚尚婉的难趣,对后来的书法产生了非常大的影响。他的行书代表作有《洛神赋》《兰亭十三跋》和《雪晴云散帖》等。

鲜于枢和赵孟乡顷生活在同一时代,具有一样的文化背景.而且他们的艺术造诣和格调都非常相近。鲜于枢主张写行书应从魏、晋、唐诸家那里汲取养分,对宋代书法则不以为然,认为是“去古已远”。他的字点画健爽而富有厚重感,结体谨严而不失纵逸。其行书代表作有《I式海棠诗卷》《自书诗卷》等。

到了明代,依旧是秉承元朝的时尚,继续以王羲之为宗。祝允明、文征明虽然也注意从宋人的写意书风中捕捉精华,抒发个人性灵和倩怀,但始终将晋唐法度看成是干古不易的根本,必须守住。于是他们的艺术走向都是秀丽温润、天真纵逸,而且笔法、结构特别谨严整伤。这从祝允明的《曹植诗册》、文征明的《自书诗卷》和《滕王阁序》中可见一斑。

行书发展的第五个阶段,是明末至清代这个时期。这个阶段可以说是行书飞跃的另一个高峰。突出的标志有两个:其一是出现了一大批个性鲜明、风格迥异、艺术奇趣浓厚的书法家,如徐渭、张瑞图、黄道周、王铎、傅山、郑板桥、朱茸等等。他们虽然人生际遇不同,政治主张各异,但在书法理想方面的表现却都是摆脱了世俗的偏见,摒弃了庸俗市侩的习气,纵笔滚放.不拘点画,以狂服突进式的笔势构成一幅壮观的视觉景观。有的人评其为“尚势”书风,有的人评其为个性自由的新生,有的人则评其为真正民众的艺术,总之是难以用以往的行书风格来品详。二是在碑学思潮下出现的用北碑笔法写行书的风格,例如金农、张裕钊、赵之谦、杨守敬、康有为、吴大征、沈曾植、于右任等,他们的行书凝重拙朴,厚劲稳实,富有金石味道,别开洞天。如果说徐渭、张瑞图等人的“尚势’书风或多或少还受到传统文人的一些影响的话,那么金农、赵之谦等人的

北碑行书,则是用文化人的艺术思维重新构建了民间的碑书体格,为行书的创新和发展提供了可贵的借鉴。