作者: 机器猫的竹蜻蜓

明代的解缙讲,赵孟頫独得米芾之法,是因为他最开始学的是张即之。这个说法,似乎只是他解缙这样讲。解缙有时会把吹牛逼的玩笑讲的很逼真,所以你不知道这话是不是有根据。

应该说,赵孟頫的写法,前后是两种不同的方式。50岁差一些的时候,还能见到那种四面团的宋人写法,这种四面团就是很多人说的学米芾,学赵构,当然,这个学可能也对,但也可能不对,因为那种样式在宋时候太常见了,实际也不光宋时常见,从日本以及敦煌碎渣看,晚唐、五代以来,这都是随大流的写法。为什么赵孟頫之后的坏宝宝们造赵孟頫的假,一造一个假?原因就在这里。

坏宝宝们学赵孟頫,没有那种四面团的底子,于是没有人写得了那种肤白貌美的鲜嫩和柔顺,还有一个原因是大家都去学五六十岁的字,那之后的字是更具识别度的赵孟頫,聪明的人都知道,那里边有套路。

赵孟頫讲,“齐梁间人,结字非谓不古,而乏俊气”,这里的“俊气”,就是他从大流中腾出水面的核动力。

“俊气”,有时候是个文学词汇,不过有可能这是一个可以称作“产品”的事情,而背后是一个技术体系,一个新产品的出现,背后将依赖一个工艺流程构成,人手把着毛笔之后产生的“俊气”,最开初的,是不是生产的车床设备——毛笔,做了升级变化?老赵的“俊气”,同当时的笔头是不匹配的,俊,右边“夋”是尖长的意思,这样的字需要什么笔头?这个要想清楚。

历史转向,有时是归结为一些小工具的改良。

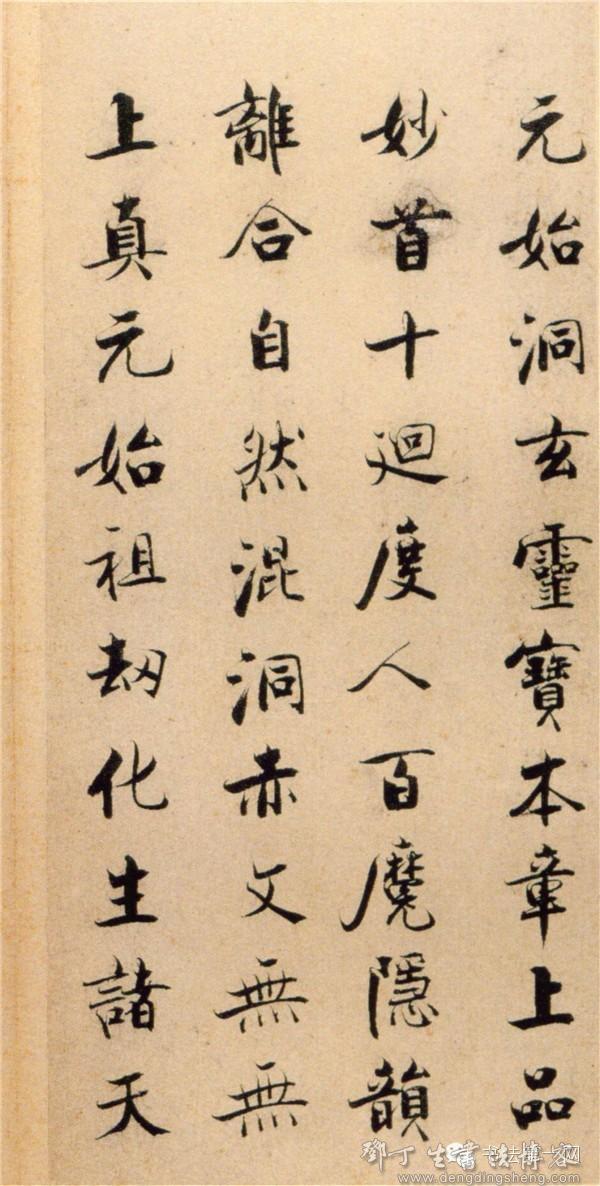

图赵孟頫作品

赵孟頫讲的这个俊气,本质是一种对力量的渴望。正是这种渴望塑造了毛笔,而新毛笔的进化和变异,又生产出一种更力量的字效。这是一个正反馈循环。

终明一朝,尖峭是参与人口最众的一派,尖峭的样子,最大名头的是文征明,他的字像竹刺,绕的时候像竹篾,要骨有骨,也是媚则媚矣,但扎手,看着手心就痛。他用的毛笔,实际是赵孟頫以来最先进的品种,往前200年,没人爱用这型号的玩艺儿。尖峭在明代受排斥,是从李东阳开始的,这股力量到了乾隆朝取得了压倒性胜利,刘罗锅的棉花裹铁体,配它乾隆爷的烂面条笔划,从此大清字始才有几分典型的面孔。

中国人写字,对写字时有明确的力量投资意识和野心,这个不是一开始就有的,而是进化出来的。日本字,承袭五代宋人这一路老式写法的,完全不在乎这东西,这是他们传统的字更容易给人“风韵”的原因。

但是,力,真是写字作为“书”的那一刹那,需要大量投资的么?

赵孟頫活在了一个很恰当的历史节点,唐宋、大观和阁帖,对他来说稀奇个毛线,哪怕是二王以及散乱的“齐梁间人”,赵孟頫也是有“距离不远或者说不算太远”的好地势,后面的,董其昌年高寿富,洞察写字是写智商,但他眼里王著已经成为一个坏宝宝了。时代不同了,再牛逼,也都有枣板这个天花板。

然而话又说回来,赵孟頫就不沾枣板病么?

沾枣板的字,实际是种“刻”,董其昌多数时候损老赵,就因为这个,小董的水平也全在这里,他说,“作书最要泯没棱痕”,说的就是规避这种“刻”。刻,其实是一种“力”,规避这种刻,又是另一种“力”。写字讲用笔,用笔的核心,本质还是对力的探讨。虞世南“微风摇于碧海”,要当说明文来读,孙过庭一句“鼓努”,遂成鄙视链的顶层。

钱钟书先生评赵孟頫诗“作”,说“骆驼无角,奋迅两耳”,这个评价移来评赵书,只有妙得令人卧槽的,当然,在启功先生看来,他只是伤于“爱好”。

赵孟頫同时也活在了一个需要有人去对古典做一次郑重整理并规划未来三四百年走向的时候。往前看,这个机会窗口在王羲之、欧阳询以及五代时期都开启过,只有前两人有条件轻松地站了上去。老赵号称上下五百年,纵横一万里,这实际也是说他走了一条更平易的道路,这也注定让他成为后世“枣板气”开山之祖。

物理学里,力的三要素是方向、作用点和大小。写字是肉脑匹配肉手持笔对纸面作业,这个工程系统相对于最理想的人工智能而言,还是低等了一些,因为,这个过程里,方向、作用点以及大小,这个三个要素并不是3个基于数学构造的精密仪器在分项负责,并由一个运算力强大的中央处理器负责管理。

但是低等并不意味着它不是一项智能活动,从王羲之将书法定义成一次战事管理时起,中国书法,就崇尚智商的参与,书法史的数千年演进,只跟最聪明的脑袋有关系。由于信息在人肉身的流量有特定带宽,这决定“力”这个东西,要让它归化于我,最开始就需要用一种符合肉身实际的话语进行识别,而最终的结果是我们使用什么层次的言语,会决定我们最终的格局和规模。

历史的演进中,有时沉渣泛起,会让你误认为那是暗流涌动,潮流即将变易,在乱花渐欲迷人眼中,所谓的“经得起考验”,这个事情远不是报告文学里讲的那么斩金截铁,而极可能是一个很微妙的事情。赵孟頫“用笔千古不易”,或许就是这样一种微妙。

往前看,从没有一个书法家,能像赵孟頫这般,在很短的时间内就快速地捕获大量学习人口,这是一个跨越山川、大海乃至民族和人种阻隔的肉身习得系统,从DNA的拷贝份数来说,700年来第一王者,只此一家,更重要的是,这个DNA还有着超强的稳定性和抗感染性,它一旦装机成功就很难卸载和改变性能,他不似后来者董其昌一类的系统,只在第二、三代的系统迭代中就彻底丧失了它们始祖的数据。这是真正意义上人力极限上的“千秋万代”。

所谓赵孟頫的“左”,实际是参考张即之而言的。

图张即之作品

赵孟頫八九岁的时候张即之去世,小赵和老张,从辈分上来说,他们是孙或重孙辈同爷爷太爷爷的关系,如果拿今天的情况说,他们好比是“00后”和启功先生这样的关系。

一代人会有一代人的书写版本,这是比较显而易见的事实,但实际上,由于写字涉及学习他人(临帖),这个事的本质是多信道的信息采集和运算整理。厉害的信息分拣整理会在大量工作中催生出一种高级的数据处理模式,这种模式在书法上对应的是首先出现一个叫做“书写理想”的东西,这个东西的摸索和生成、实施、调试、改进并出现第一代版本,并在接下来有良好的升级迭代能力,最终化为天成的,超乎预期的,让后世仰叹的牛比字样,理想的状况下耗时两三代人会比较正常,如果代际间存在社会动荡等无法控制的因素,这个养成过程可能彻底中断或者延迟几代人。

都是要沉淀的。在现在,连莫言在北京买房,都要得了诺贝尔奖,那绝大多数人的情况,跑到北京轻松买个房,三代人代代都给力是最合理局面。不过写字有一个好处是,不需要爷爷和爸爸都得是书法家小孩才能成为书法家,这是因为写字的功力没有捆绑在DNA双螺旋结构上,而是一个借助信息编辑就能完成的存在,这是一个依托“智能”的事情。那这里的沉淀三代人如何解?实际是有100年以来准确的认知就行。

如果按赵孟頫为标准,张即之充其量是个写字的老头。这是职业网球运动员和球上栓根线对着空旷的广场开干的大爷的区别。比学养,人们耳熟能详的都是老赵的书论,而张即之,迄今为止他只有一个东西传下来谈书法,不过几句鉴赏闲聊之语;论影响力,老张和小赵都曾影响海外,但赵孟頫的生命力显然一直都在,DNA的拷贝数量是老张的几万亿倍的量级都怕不止。

张即之的路线和他的堂叔张孝祥一样,这种字笔画形态很接近米芾,你可以说这是学米芾,但恐怕未必,有些时候,像,是因为时代接近,充其量风气交感而已。如果从笔画形态看,即便是米芾,他的很多样子也算不得是原创,这个只消翻翻日本来的一些古墨迹就明白,米芾早年不就号称“集古字”么?说的就这事,可米芾后期做到了没人知道他的路数,这是因为他是从工艺流程上就升级掉了。看字不能看外观,要看它的工艺,这个好比评估一个软件,光看它的用户界面没用的,比如WPS,比Office舒服多了,但你同时处理十个文档试试?要看构造,写字也是,你不从工艺上写,你最高的高度就是个只会山寨人的傻瓜。

张即之的写法和米芾完全是两种东西。米芾字讲“骏快”,这个“骏”和赵孟頫讲的“俊”,是一个路线上的东西,本质是在字上突出中宫,只不过米字的中宫经常有给人被活生生挤到字外面的感觉,这种感觉就像看八大的白眼鸟,想起来都让人特别好笑,而赵孟頫的中宫会在二维坐标的第一象限一个相对稳定的区域,这让他的字显扁。张即之的字实际就是一种随大流的宋人字,这种工艺的字在镰仓写经里是不少的。

张即之和赵孟頫,实际是书法史上两种书法家的典型,一种,完全不care什么叫学养,什么学字要临帖、晋唐风骨、二王家法,去你大爷的,老子就是写字,我爱怎么干你屁事,张即之属于这种。他自号叫“樗寮”,“樗寮”按《庄子》里的解释,就是老子不是栋梁,是个废柴。他基本属于是上几代人怎么写,他就怎么写,他就是守着个小田园安静过日子的那一类,不争不抢的一辈子。只是写着写着,就到了“神悟”的境界。赵孟頫也算小半个宋人,也写随大流的字,但他后来和张即之乃至整个宋代的大流拉开距离了,然后就成了晋唐正脉的正能量光辉典型,其实有正能量么?

来源:书法一瞬斋