隶书书写要点

隶书的形成与发展

隶书,早在秦汉时代就已进人汉字书法的艺术殿堂。作为社会流通文字的通行字体,早在秦始皇以前它就存在了,两汉则是盛行的时代。魏晋之后,作为一种流通文字字体,虽逐渐被楷书行书所代替,但作为一种书法艺术,自秦汉至今两千多年间却一直以其特有的品格和艺术魅力,吸引着历代众多书家和广大书法爱好者。到了清代,邓石如、郑谷口、金农、伊秉缓等人提倡碑学,并在艺术上对隶书进行了新的探求,取得新的成就以来,研究和学习隶书者更是从风而靡,盛极一时。

纵观隶书两千多年的发展,我们可以这样说:隶书的出现是社会进步的产物,是中华民族文化发展的产物,是汉文字演变和改革的重要成果。隶书的出现为我国书法艺术的宝库增添了一颗灿烂的明珠。

关于隶书的形成,旧说一直认为是秦狱吏程避所创。秦始皇统一六国之后,秦相李斯统一了文字,为小篆。这当然是一次较重要的文字改造,是一大进步。然而奏事日益繁复,小篆写起来仍然感到麻烦,不方便.当时有一个叫程邀的狱吏,因得罪始皇,囚于狱中十年。他在狱中改革书体,把篆书的结体和笔画作了简化,把圆转笔改为方折笔,以便于书写。这种字体便为秦始皇所接受,并在公文上用起来。有的记载说这种文字当时主要为放“徒隶”所创,或者认为办公文的下级官吏使用这种文字,而把用这种文字的官吏释为“徒隶”,因而衍用下来,便把这种字体称作“隶书”。这种说法主要是来自历代有关书法的文献记载。如班固在《汉书·艺文志》中说:“是时(指秦)始造隶书矣。起于官狱多事,苟趋省易,施之于徒隶也。”许慎《说文·序》中说:凑始皇帝初兼天下……大发吏卒,典戎役,官狱职务繁,初有隶书,以趋约易,而古文由此绝矣。”卫恒《四体书势·隶势》中说:“秦既用篆,奏事繁多,篆书难成,即令隶人佐书,日隶书,汉因行之。”羊欣《采古来能书人名》中说“秦狱吏程邀善大篆,得罪始皇,囚于云阳狱,增减大篆体,去其繁复,始皇善之,出为御史,名书日隶书。”唐张怀灌《书断》中也说:“秦造隶书,以赴急速,为官司刑狱用之。”

这些记载都说明隶书是起源于秦始皇时代,其形成的原因是叼、篆难成”,“以趋约易”或是“以赴急速”。这也是符合文字发展由繁到简的规律的。但说是程邀一人所创,恐不尽符合实际。因为文字的发展是随社会的发展而发展的,是政治、经济、文化综合发展的结果,是有其内在规律的。决非一人力所能及。当时可能是受资料所限才有此说。近年来,随考古的不断发现,证明隶书的起源远比上述传统说法为早。例如:山西出土的《候马盟书》是春秋晚期晋国物,《仰天湖楚简》时代是在春秋战国之交,湖北云梦《睡虎地秦墓竹简》其时代有早至秦昭襄王五十一年(公元前256年)的。这些文字中的用笔出现方折,体势也趋方正,应该说是早期的隶书。1980年出土的四川《青川木犊))(公元前309年,秦武王二年物)和《睡虎地秦简》字体有惊人的相似处,这在时间和空间都有相当大的距离的情况下,而且当时交通又极为不便,出现这种相似的情况决非偶然。这可以说明早期隶书在“秦始皇初兼天下”之前就已经比较广泛地在社会上通用了。程邀可能集中进行过整理加工删益,或者是首先建议见诸于公文的。

这一时期‘战国末年一西汉前期)的所谓隶书,无疑是有浓厚的篆意,人称古隶或篆隶。但和秦小篆相比已经有明显的区别,圆笔大大减少,方笔增多,形体趋向扁方和多样化,不再保留小篆对称的写法。例如《马王堆老子乙本》简,《马王堆一号墓竹简》、银雀山《孙子兵法》竹简等,直到《天凤刻石))(新莽天凤二年,公元前巧年)、《鲁孝王刻石))(西汉宣帝五凤二年,公元前58年)都属古隶范围。这时的隶书因带浓厚的篆意,显得古朴拙重,字体结构随意多变,章法布白自然,后人学隶者也多从中汲取丰厚的滋养。

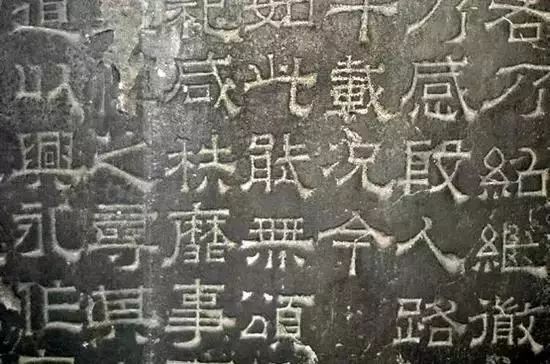

西汉隶书刻石,至今发现的很少。简犊近年却时有出土,除上面提到的还有《居延简》(1972年内蒙古额齐纳河出土)《流沙坠简》以及《武威汉简》、《敦煌汉简》(1981年出土)等.这些简犊大都是下级官吏行文时随意之作,拙劣者固然有之,但由于是信手写来“以赴急速”,以及其他特殊的工具和条件,所以大多行笔流畅,结构多变,饶有天趣,与那些经过谨守绳墨的文人们加工整理过规矩而严谨的隶书形成鲜明的对照.这些文字的出土.为近代隶书书法艺术增加了活力,使其面目为之一新。

典型的隶书,一般被认为是波碟发露,结体扁平的隶书即结字上脱尽了篆书的象形遗意,“用笔画符号破坏了象形字的结构,成为不象形的象形字”。字形由繁复趋向简化,书写由慢变快.这是一个划时代的发展和变革.在文字学和书法史上把这种变化称之为“隶变”。“隶变”是汉字发展和书法史上最伟大的变革,对文字和书法艺术的发展都有深远的意义。当然,这在当时是多往结体方面着眼的,但是随着形体的变化,就带来了点画书写的变化。因体形方扁,多取横式,使隶书的笔画变化多端。蚕头雁尾的波碟发露,擞捺向背,中敛旁肆,体势开张,点画飞动,姿态百出.随着书家不同风格的发挥、创造,出现了争奇斗艳、流派纷呈的格局,形成了隶书艺术的一代风韵.

到了东汉恒、灵年间,汉隶书法达到了成熟时期。有人说“蔡琶写经达到了最高燎界......石经文字是两汉书法的总结”《熹平石经》是否为蔡邕一手所书,是否是最高境界,各书家认识不一,不必论说。但东汉碑刻确实集中体现了汉隶书法艺术的高度境界。许多为人们所推崇的著名碑刻大都出在这一时期。仅举几例如下:

《石门颂》东汉建和二年(公元148年)

《乙瑛碑》东汉永典元年(公元153年)

+4L器碑》东汉永寿二年(公元156年)

《张景碑》东汉延熹二年(公元159年)

《鲜于横碑》东汉延熹八年(公元1“年)

桂寸龙山颂》东汉延熹七年(公元164年)

《西狭颂》东汉建宁四年(公元171年)

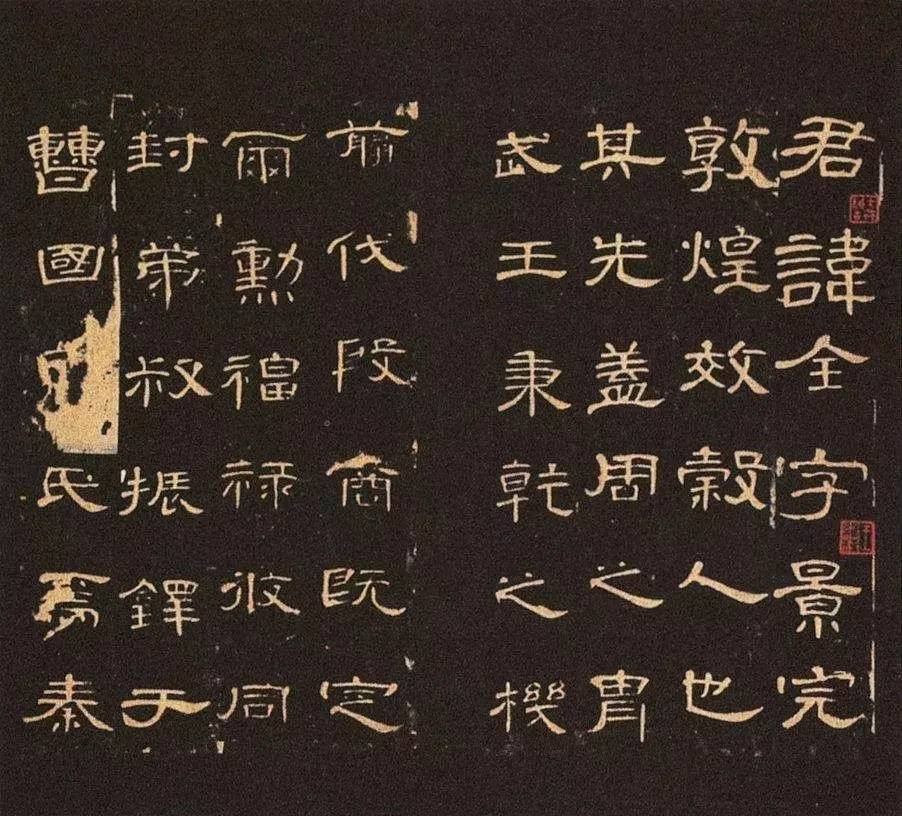

《曹全碑》东汉中平二年(公元185年)

《史晨碑》东汉建宁二年(公元169年)

《张迁碑》东汉中平三年(公元186年)

隶书艺术发展到魏晋时期,便出现每况愈下的趋势,逐步趋向公式化、板涩化,书势显得单薄、单调,千篇一律,而且这之后的一千多年间,基本上没有很好的隶书书家和隶书作品出现。到了清代,篆隶书法又有新的起色,隶书家辈出,如郑谷口、金冬心、邓石如、伊秉缓、陈鸿寿以及晚清的何绍基、赵之谦等。他们提倡碑学,对汉碑进行了多方面的、卓著的研究。他们悉心学汉,然皆能自出新意,有所创造。他们的书风或古朴厚重,或清峻典雅,或以拙为巧,笔力强劲,或结字别致,章法超常,使得清代的隶书水平,远远出于正书、行草之上。正如时人杨守敬所说:“国朝(指清朝)行草不及明代,而篆分则超轶前代,直接汉人。”

隶书临摹要点

1、“方劲古拙,如龟如鳖”。隶书是从篆书演变而来的,使汉字从原来的单一的笔画发展成为多变的笔画,把篆书圆转笔画变为了方折,所以有篆圆隶方的说法,而隶书是比较古老的字体,它的笔画要写得古朴、苍老,给人一种沧桑残缺美,方劲古拙道出了隶书的概貌。篆书和楷书多取纵势,形状成竖长方形,使笔画纵向延伸;而隶书字形较扁,笔画向横的方向发展,用扁形动物龟、鳖比喻隶书字身的形状最恰当无疑。

《曹全碑》

2、“蚕头雁尾,笔必三折”。指的是隶书特有的横画波横,写波横时先用逆锋向左行笔,再往左下按笔,然后慢慢提起向右运行,这就是平出;最后写挑脚时,笔峰向下按,再慢慢提起,向右上挑出,形状好似大雁之尾,一般为露锋收笔。在波横需要变化时,雁尾也可轻挑出,使笔尖拖长,产生秀气美,如清代郑簠的隶书的波横。写挑脚应采用提引的方法,这样笔势舒展自然;不能“扭甩”出去,否则摇摆、轻浮。笔必三折概述了隶书的笔画要注意落笔、行笔、收笔三个步骤,亦称“三折法” ,藏锋逆入,有的用“回锋” ,有的用“停驻”。

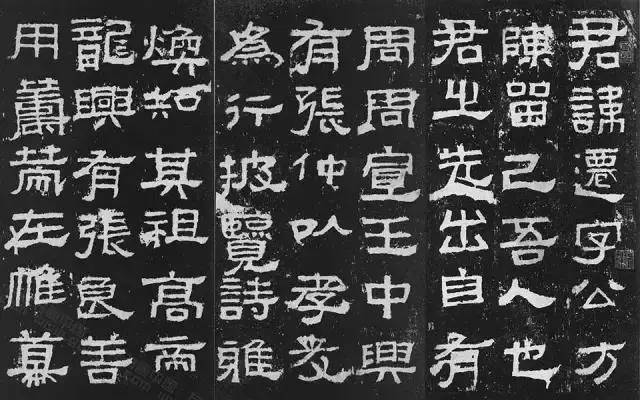

《史晨碑》

3、“雁不双飞,蚕无二色”。如一个字有两笔或两笔以上的横画,只能把其中的一横写成波横,其余写成平横,这就叫“雁不双飞”。蚕无二色是指起笔的蚕头写法不能相同,要有轻重、肥瘦变化。在练习隶书中,应做到以下几点:①上下两横不能都写成波横,形成“双飞”,应将其中一横写成平横。②多笔横画不能都写成波横,呈“一路飘飞”,波横只能保留一笔,其余写成平横。③上下出现两个捺笔,称为“二捺”,应将其中一笔改变笔形,保留一个捺笔。④波横与撇捺共用,也属于“双飞”,应将波横写成平横,保留撇捺。⑤包围结构的笔画不应有挑势,不要随意挑出。 “点画俯仰,左挑右磔”。隶书的笔画以方折伸开,中宫收紧,撇、捺、弯勾放纵,体型方扁为结体的基本特点。隶书字型的方扁取横势,很多笔画对称的展开,撇捺的组合犹如“雁展双翅”,俯仰势增强。

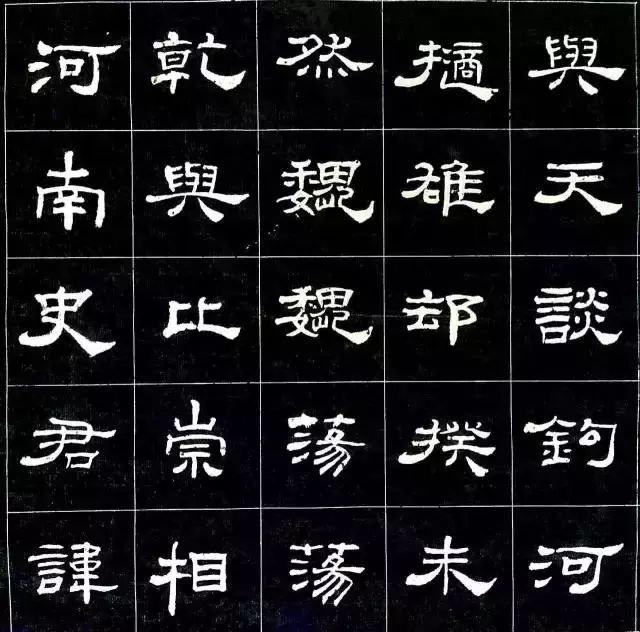

《张迁碑》

4、“重浊轻清,斩钉截铁”。隶书派生出了8个基本笔画和更多的变化笔画,他们的笔画变化多端,粗细不一,重的笔画要写得饱满,轻的笔画要写得秀气。隶书用笔时,有较好的力量和自然的节奏,从微小的动作中流露出笔意,但须写出方劲有力的效果。

《乙瑛碑》