尽管从万历后期开始,明王朝已经在政治、经济、军事等方面均显示出日益衰落的趋势,但当崇祯皇帝自缴煤山,李自成的农民军进入紫禁城的时候,对于绝大多数官僚士大夫来说,他们赖以倚靠的王朝大厦,还是倾覆得太迅速、太突然了。然而灾难并不止此,当骁勇镖悍的满族骑兵几乎是一夜之间就出现在北京的街道上,并且立即向着广阔的中原大地漫延开来时,早已经被农民军拖得疲惫不堪的明朝官军,措手不及,土崩瓦解。

在这场翻天覆地的变革风暴中,最痛苦的莫过于汉族文人和士大夫了。他们不仅经历和广大劳苦百姓一样的动荡、惊吓和现实生活困难,同时又比普通百姓增加了一层思想上的失落和理想破灭的打击。对知识分子而言,这后一种打击显得更为沉重和尖锐,因为在儒家传统的入世哲学熏陶下成长起来的文人士子,深受“国家兴亡,匹夫有责”的观念影响。如今君死国亡,异族成为统治者这一事实,使得多数知识分子无论是从个人良心上,还是从社会责任感上,都受到巨大刺激。在1644年春夏之际这场动乱发生后的最初一段时间内,一大批在朝的官吏或在野的士绅选择了自杀来表达自己的道德信仰以及对明王朝的忠诚。当然,这种选择本身也意味着对自己无力匡复朝廷、保全社稷的无奈与绝望。在这方面,当以倪元璐的表现最为典型。

除了采取自杀殉国的方式外,活下来的知识分子所选择的道路也并不是平静顺利的。与自杀殉国的倪元璐和起兵抵抗的黄道周不同,他们的好友王铎则选择了投降。倪、黄、王三人不仅是同年进士,而且在当时都以擅长书法而著称。在投降满清的明朝官僚士大夫中,不乏精通书法者,于是晚明的书法风格便随着这些人的改换门庭又延续到了清朝。王铎无疑是这一过程中的代表人物。

王铎(1592-1652),字觉斯,号嵩樵,河南孟津人。明天启二年(1622)进士,崇祯中曾任南京礼部尚书。在顺治二年(1645)五月降清时,他是弘光政权的礼部尚书兼东阁大学士,因而是当时降清的明朝官员中职务最高者之一。作为内阁成员,他与赵之龙、钱谦益一道率数百官员在南京开城迎接多铎。更因其弟王铺已先此降清,王铎受到多铎的礼待并随其前往北京。第二年三月,他被清廷任命为礼部尚书,掌管弘文院事,后又任太宗实录副总裁并加太子太保。

从风格流派说,王铎应该是一位属于明代的书法家,他一生活了六十一岁,在清朝仅八年。但在明亡之前,他的书艺似乎并未达到炉火纯青的境界,如黄道周就曾说过“行草近推王觉斯。觉斯方盛年,看其五十自化”的话,而从他五十三岁以后则已是清朝的天下了。王铎入清后虽然位居高官,但实际上并未取得信任和重用。而对于文人士大夫来说,官场失意之际,往往正是在学术和艺术方面完善自我、获得成就之时。因此,降清后的王铎也许心情并不舒畅,但其书法艺术却正经历着日趋成熟的过程,并且成为他表现性情、平衡心态的主要寄托。

王铎自幼学书,从集王羲之书《圣教序》入手,自称“《圣教》之断者,余年十五,钻精习之”。在此基础上,又广采博收,尤其对二王和米芾的书风进行了深入学习和领悟,并以此作为自己实践的起点和归宿。

王铎学习二王书法的范本,除了《圣教序》《兰亭序》等名帖外,更主要的,还是通过《淳化阁帖》。像明末清初的许多书家一样,王铎的书法生涯,受到《淳化阁帖》的很大影响。他自己甚至说:“《淳化》《圣教》《褚兰亭》,予寝处焉!”从他留下的大量临写作品中,也可证明这一点。除二王外,王铎还通过《淳化阁帖》临习了大量晋、唐名家的作品。尽管此帖舛误丛生,又经屡屡翻刻,笔法难究,但对于王铎来说,成功的关键并不在于范本质量如何,而在于他对书法艺术本身特有的形式规律的领悟和把握能力。也许是因为《淳化阁帖》及其翻本在保留原作笔法特点方面的失败,也许是因为王铎没有董其昌那样的财力和机遇去收藏或借观大量的晋、唐书法真迹,总之,王铎似乎并没有花费更多的精力去探究追寻古代书家们在笔法方面的奥秘精妙,而是更多地在提炼并强化自己的书写习惯和面目。这对王铎来说应该是一种幸运,否则他大概也会像众多的同时代人那样去步董其昌的后尘,那样的话,也就不会有今天的王铎了。

从王铎的书法作品中可以明显地看出,他对传统的把握和发挥,最主要的是在字形、章法、墨色等方面。这些正是元、明以来死守刻帖者的短处。唐以后书家几乎都以宗法二王为标榜,但其作品则各有风格和习惯。王铎对米芾情有独钟,他选择了米书作为自己深入传统的切入点和树立个人风格的突破口。

米芾带书本羲、献,纵横飘忽,飞仙哉!深得《兰亭》法,不规规模拟,予为焚香寝卧其下。

海岳书……如飞仙御风,得《兰亭》《圣教》遗意,迈宋一代……予经见内府米真迹书启约千馀字,酒落自得,解脱二王,庄周梦中,不知孰是真蝶,玩之令人醉心如此。

“纵横飘忽”,“不规规模拟”,“洒落自得,解脱二王”,这些王铎为米书总结出来的特征,又何尝不是他自己梦寐以求的境界呢!

崇祯末年是王铎书法逐渐成熟定型的阶段。经过早年的临习二王和《淳化阁帖》,此时的王锋已更多地把注意力集中到米芾身上。这个时期同时也是王铎在仕途和个人生活的一个低潮:由于与阁臣温体仁、杨嗣昌等先后不和,在朝中备受排挤,而三个子女及父母又相继去世。政治上的失败使他有更多的时间和精力投入到书法上来,而对书法的研究和勤习反过来也使他的郁闷心情得到缓解。

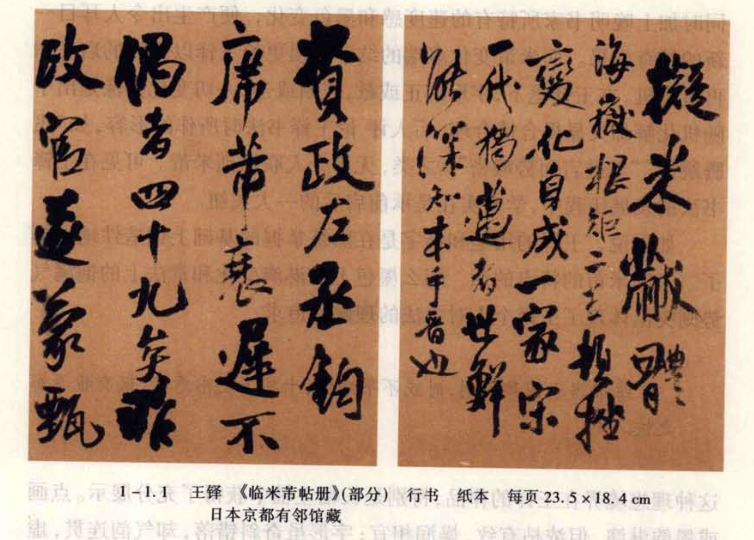

这个时期王铎的书作,或多或少都带有米芾的影响,特别是他在崇祯十四年(1641)前后的作品,无论从外观特点上,还是从精神气质上看,简直就是米书的翻版(图1-1.1)。

王铎对米芾书法所特有的跳宕笔法和款侧字形有独到领悟,并拓展扩大到超长立轴上,在米芾从未涉足的领域,将米书特征作了尽情的发挥和别出心裁的演绎。从而形成具有突出个性的独有风貌,使自己的书法艺术走向成熟。超长立轴虽然是明代开始出现并盛行的作品形式,但对于大多写惯了册页卷子的明代书家来说,这仍然是一种难以把握和驾驭的形式。许多在帖学上卓有成就的书家,甚至像董其昌这样的一代宗师,一旦写起立轴,也只能做到单个字形之间单调整齐的排列而已。只有到了明末,在张瑞图、黄道周、倪元璐、王铎、傅山等人手中,这一形式才获得充分的完善和成功。而在这一点上,王铎的实践显得更为突出和有代表性。

在王铎的作品中,米芾以“刷”为特征的用笔被纳入到更为浑厚饱满的中锋绞转之中,这当然得益于王铎自幼临习二王和《淳化阁帖》打下的基础。当道劲的二王家法一旦与活泼跳岩的老米手段结合在一起,同时加上晚明书家所特有的速度感和墨色变化,便产生出令人耳目一新的神奇效果。而米带变化多端的结字习惯更给王铎以无穷的启发和再造契机。在王铎笔下,字形或正或款,或断或连,一切变化都像是出于随机化解却又显得合情合理,后人评论王铎书法时所作的形容,如“飞腾跳掷”“笔鼓宕而势峻密”⑦之类,无不令人联想到米带。可见在王铎书法的发展历程中,学米实在是承前启后的一大关纽。

如果说,王铎的用笔和结字是在熟练掌握的基础上创造性地发挥了二王和米带的特点的话,那么墨色上的淋漓变化和章法上的饱满气势则突出体现了王铎个人对书法的理解和追求:

每书当于谭兵说剑,时或不平感慨,十指下发出意气,辄有椎晋鄙之快。

这种理想境界在王铎的作品,特别是长幅立轴中获得了充分展示。点画或墨韵淋漓,但浓枯有致,燥润相宜;字形虽奇斜错落,却气韵连贯,虚实浑然。这种晚明变革书派所特有的艺术风貌,经过王铎的创造性发展,已进入到一个更成熟的高度。

降清以后,王铎虽然身居高官,但只不过是清政权笼络汉族知识分子的一个象征性的工具罢了。从其无足轻重的地位来看,王铎在清延的八年基本上是无所事事的。与他交往密切的人,也多是像钱谦益、戴明说、孙承泽、龚鼎孳等同他一样的明朝降臣。这批人以同样的身份相聚在新朝廷里,当时的情形肯定是颇为尴尬的。在这样的气氛下,探讨诗文和品鉴书画便成为他们的共同语言,并使其从中获得心情上的慰藉和寄托。加上孙承泽和龚鼎孳二人都是当时有名的收藏家,这就更为王铎等人的书画活动提供了便利条件。曾与王铎一道在弘光政权为官,后来又一道在南京率众降清的钱谦益在为王铎写的墓志铭中,对其入清后的生活态度作过如下描述:

既入北延,颓然自放,粉黛横陈,二八递代。按旧曲,度新歌,宵旦不分,悲欢间作。

这很能反映出王铎在“北廷”备受冷落时心情上的压抑和无奈。而这种心情也会对其晚年的书法产生一定影响。

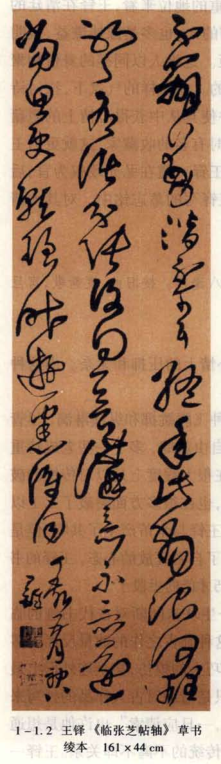

王铎晚年的书法,逐渐失去了明末那种飞腾跳掷和纵横淋漓,尽管在技法上更趋娴熟稳定,但毕竟少了几分自由放肆,多了一些老成持重与平和雍容。本来,王铎在书法上的成功,在很大程度上是以对传统的破坏为标志的。就像对他有巨大影响的米带,也在很多方面突破了二王以来的束缚一样,正是在个性表现这一点上,王铎与米带产生了共鸣。但是人清以后的王铎再也狂放不起来了。失去了自由狂放的心态,王铎的书法只能成为一种排遣闲闷和失落感、显示技巧才能的手段了。作为王铎书法实践的主要内容,他一生从未间断对古代书迹的临习。与一般书家不同的是,在王铎的晚年,这种临古之作的数量反而更多了。王铎晚年的这些临古之作,已抛弃了技巧上的模仿,甚至连外形上最简单的相似也没有(图1-1.2)。剩下的只是借助对古人作品的抄写来表现自己的风格。晚年王铎自称“一日临帖,一日应请索”,也许他是想通过这种办法使自己保持与古人的交流和对传统的不离不即关系。王铎一直强调自己的书法是属于二王正统一派。入清以后,这种声明显得更加强烈和频繁:

予书独宗羲、献。即唐宋诸家皆发

源羲、献,人自不察耳。动曰:某学米,

某学蔡。又溯而上之日:某虞、某柳、

某欧。予此道将五十年,辄强项不肯屈

服。

予书何足重,但从事此道数十年,

皆本古人,不敢妄为。故书古帖,喻彼

在前,瞳乎自惕。

吾书学之四十年,颇有所从来,必

有深于爱吾书者。不知者则谓为高闲、

从这些顽强甚至有些气急败坏的申辩来看,王铎的书法风格显然受到某些人的非议。的确,王铎带有明显晚明变革色彩的书风,与刚刚人主中原的满族统治者所需要的口味未免太不协调了。王铎在不自觉地对自己的书法作出收敛和调整的同时,出于对自己那种“恨古人不见我”的自信,又使他难以忍受他人的误解和指责。除了反复申辩以外,选择临摹或者说是抄写古帖来显示自己的“功夫”,也许正是出于这样的需要。

除行草书外,王铎还能写楷书及隶书,亦能画山水及花卉,但成就都不算大。

王铎在世时,他的书法曾有过很高的声誉和广泛的影响,特别是在北方更显著。当时人倪后瞻曾这样记载和评价他:

学二王草书,其字以力为主,淋滴满志,所谓能解章法者是也。北京及山东、西、秦、豫五省,凡学书者,以为宗主……洵北方之学哉。

作为董其昌的学生,倪氏的审美标准自然偏重江南疏秀典雅的风格,所以王铎的书格只能是“北方之学”。但王铎的“以力为主”和“能解章法”,又确是追随董其昌的江南书家们所不擅长的。事实上,王铎在北方的势力,已经足以与南方仿效董氏者的道媚秀丽书风分庭抗礼了。但在王铎身后的相当长一段时间内,其书法却没有得到与其成就相应的重视和评价,甚至在清代前期的书学论著中提到他的都不多。王铎的命运与元代的赵孟頫一样,都是因为做了“贰臣”,致使其艺术成就在后人心目中也大打折扣。康熙年间,因皇帝喜好董其昌书法,董书风靡海内,论书者多以董为尊,王铎书风遂鲜有人道及。乾、嘉以后,碑学大兴,书家兴趣皆在汉、魏、南北朝碑刻,王铎书法虽有强烈个性,但亦属帖学范围,因此与多数明代书家一样几乎被遗忘。即使有人谈到,评价也不甚高。比较有代表性的如:

王铎书得执笔法,学米南宫苍老劲健,全以力胜。然体格近怪,只为名家。

明自嘉靖以后,士夫书无不可观,以不习俗书故也。张果亭、王觉斯人品颓丧,而作字居然有北宋大家之风,岂得以其人废之。

观此卷乃知王觉斯于书法亦专骋己意,而不知古法也……若王觉斯之真楷,则有时争胜董文敏,而其率意行笔则逊之远矣。

至清末,碑派书法充分发展,书家追求个性,崇尚骨力,王铎书法才渐受重视。先是康有为在《广艺舟双楫》中称王铎胜于董其昌,其后吴昌硕对王铎的草书更是称赞至极,誉为“有明书法推第一,屈指匹敌空坤维”。

总之,王铎的书法作为晚明变革书风潮流中应运而生的产物,在明清之际的书坛上占有重要的一席之地,并且影响了一批书家。随着满族入主中原,其风格和赖以发展的文化环境均很快消失,王铎本人及其书法遂成为清政权文化钳制政策的牺牲品。在明末清初书法风气的演变过程中,王铎是一个最有代表性的例子。

王铎是一位高产书家,其作品流传甚多。除大量墨迹外,尚有《拟山园帖》《琅华馆帖》及《栖香帖》等刻帖传世,都是由其亲友家人汇集其作品摹刻而成。由此亦可看出王铎书法在当时的声望影响和流传之广。当然,在这个朝代改换时期的书坛上,除王铎外,还有一些书家也通过自己的创作和影响而起到不小作用。事实上,这是一个由明朝降臣组成的群体,他们将汉族文人生活中的艺术活动带入到满族朝廷之中,并且影响了擅长骑射、性格粗蛮的满族统治者对汉文化的兴趣和喜好。如钱谦益、孙承泽、吴伟业、周亮工、龚鼎孳等,都是当时文坛艺苑有实力和影响的人物。

钱谦益(1582一1664),字受之,号牧斋,晚年号蒙叟、东涧老人,江苏常熟人,明万历三十八年(1610)进士。钱氏在明朝官至翰林院侍读学士、礼部侍郎,又曾在南明弘光朝中任礼部尚书,顺治二年(1645)五月与王铎一道在南京向清军投降。其入清后得到的待遇与王铎大致相同,以礼部侍郎管秘书院事,并充明史馆副总裁。但因统治者的不信任和冷淡态度,钱谦益很快就以疾病为理由请求还乡,从此退出了官场。尽管钱氏在清廷任职时间很短,但他是当时的文坛盟主和著名诗人、学者,被称为“两朝领袖”,因此他的投降在东南一带的文人士大夫中间引起了极大反响。

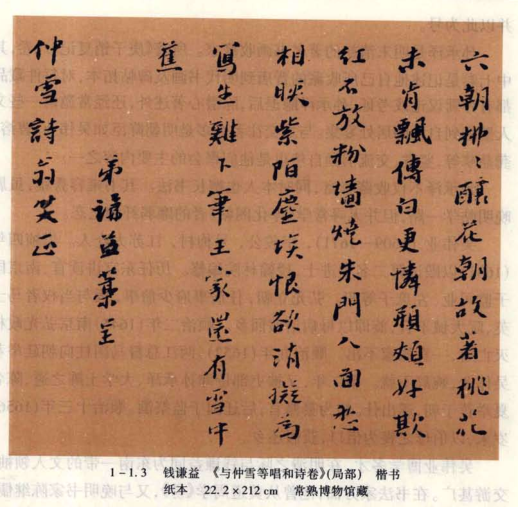

钱谦益似乎并不以书法著称,但作为文学家和学者,在书法方面肯定也是下过一番功夫的。况且他与王铎相友善,王铎在书法上的名声,不会不引发起钱氏的兴趣。事实上,从钱谦益留下的书迹来看,用笔道劲流畅,结字布局亦工稳妥帖,在娴熟的书写过程中,透露出潇洒轻松的书卷气息。特别是他的小楷,笔致疏朗匀称,体势方整而略扁,风格意趣与唐人所书《善见律》和《灵飞经》相近(图I一1.3) 《善见律》和《灵飞经》在明、清时期都是非常有名的小楷范本,尤其是《灵飞经》曾被刻人汇帖,流传广泛,为参加科举考试者多所临习,钱谦益大概也曾得益于此。

孙承泽(1593-1676),字耳北,号北海,又号退谷,顺天大兴(今属北京)人。明朝崇祯四年(1631)进士,官至刑科都给事中。李自成攻陷北京后,孙承泽投降,被委以四川防御史。清军人关后,又降清,顺治元年(1644)授吏科都给事中,历任太常寺少卿、左通政、太常寺卿、大理寺卿、兵部右侍郎、吏部左侍郎等职。顺治十年(1653)三月引疾致仕。退休后的孙承泽,隐居在京西香山卧佛寺后面的樱桃沟,名其处为“退谷”,并以此为号。

孙承泽是明末清初的著名书画收藏家。所著《庚子销夏记》八卷,其中七卷是记述他自己所收藏的晋唐到明代书画及碑帖拓本,对每件藏品都有评骘议论或考证。孙承泽隐退后,除潜心著述外,还经常邀请一些文人墨客到自己的居处宴集。与之交往者大多是明朝降臣如吴伟业、曹溶、龚鼎孳等,鉴赏、交流书画自然也是他们聚会的主要内容之一。孙承泽不仅收藏丰富,同时本人也擅长书法。其书雍容秀雅,虽属晚明帖学一路,但并无寻常学《淳化阁帖》者的靡弱纤婉之态。

吴伟业(1609-1671),字骏公,号梅村,江苏太仓人。崇祯四年(1631)以殿试第二名中进士,授翰林院编修。历任东宫讲读官、南京国子监司业、左庶子等职。弘光立朝,任詹事府少詹事,因与当权者马士英、阮大铺不合,旋即以母病请假回乡。顺治二年(1645)南京弘光政权灭亡后,一直居家不出。顺治九年(1652),两江总督马国柱向朝廷举荐吴伟业,婉辞不就。第二年,又被吏部侍郎孙承泽、大学士陈之遴、陈名夏举荐于朝,遂出仕。初为篆修官,后迁国子监祭酒。顺治十三年(1656)岁末,以伯母之丧为借口,获假还乡。

吴伟业博学多才,在明清之际与钱谦益同为东南一带的文人领袖,交游甚广。在书法家方面,他曾从黄道周学《易》,又与晚明书家陈继儒、邵弥有过接触。入清后,所交往的朋友中,多有擅长书画和富于收藏的名家,如孙承泽、王时敏、冒襄、周亮工、龚鼎孳、归庄、毛奇龄、沈茎、姜宸英、万寿祺、戴明说、米汉雯等等。

吴伟业除工于诗文外,亦擅长书画。其书法平和流畅,是典型的文人字,后人评其书法“姿态静逸,极有韵致”。

周亮工(1612一1672),字元亮,号缄斋、栋园,祥符(今河南开封)人,生于南京。明朝崇祯十三年(1640)进士,初任潍县知县,后官至浙江道试御史。李自成包围北京时,他正在城中并参加了守城。京城陷落后,周亮工逃往南京投奔弘光政权。清军过江后,周亮工降清,被授予两淮盐运使之职,累迁福建布政使、左副都御史、户部右侍郎。顺治十七年(1660)和康熙八年(1669)两次因贪污被疏幼人狱,皆遇赦获释。

周亮工在明末清初的文化艺术界占有重要的地位。首先,他是一位著名的学者。周亮工才气高逸,自幼喜读书,范围广泛而且博闻强识。他一生著述甚丰,诗文之外,尚有《书影)(闽小记)(读画录)(印人传)(尺犊新抄》等多种著作,流传很广,影响亦大。其次,周亮工一生辗转历官,行迹半天下,与当时的文人名士多有交谊,名声显赫。此外,他还以一位文学艺术赞助人的身份,对一些处境困厄、名声未著的文学艺术家给予宣传和资助,提携后进,发潜彰幽。因此,在明末清初之时,山东、南京、安徽、福建等地的相当一些艺人学者,经周亮工评鹭鼓吹后,多有借此得以立身扬名者。其维护风雅,使之后继有人的努力,功不可没。

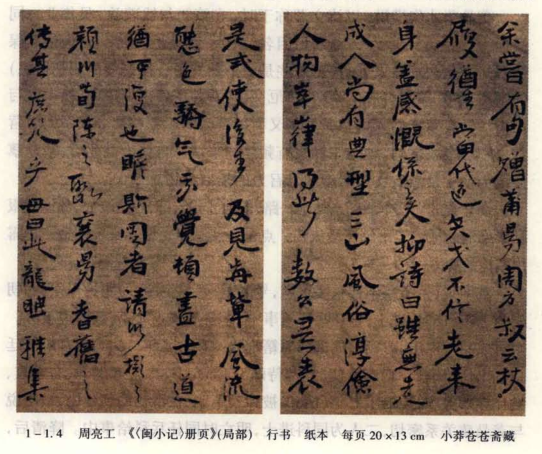

周亮工的书法,用笔果断倔强,斩钉截铁,结体不斤斤于匀称工整,而出以自然质朴之姿,具有一种古雅奇崛的趣味(图I一1.4)。这种独特的风格一方面带有晚明书风的流风余绪,同时也与周亮工本人精研六书文字与金石篆刻大有关系。作为书法家,周亮工喜好收藏,凡书画、碑拓、古墨、印章,靡不搜集,且精于品评鉴赏。尽管当时金石之学与碑派书法尚处在萌芽状态,但周亮工的书法已经显露出碑刻书法平实方折的特点来。如果联系到周亮工还善写“八分”9,特别是其行书中也时时流露出隶书笔意这一事实,那么推断周亮工的书法得益于碑刻也就不难理解了。

龚鼎孳(1615-1674),字孝升,号芝麓,安徽合肥人。明朝崇祯七年(1634)进士,官至兵科给事中。明亡,先降李自成,授直指使,巡视北城,清军入关后,又降多尔衮,先任吏科给事中,迁太常寺少卿。顺治三年(1646),因为其父请赐恤典而被弹劾,部议降两级,后累迁左都御史。顺治十三年(1656)因处理司法事务时对满汉人标准不一,又被弹劾而降八级调用,并被远谪广东。康熙初复为左都御史,官至刑部尚书,卒益端毅。

龚鼎孳才华横溢,以诗文著称于时,在清初与钱谦益、吴伟业一同被称为“江左三大家”。入清后虽因名节有亏而屡遭弹劾降官,但依然保持着与文化艺术界人士(甚至有些是对清朝持不合作态度的明朝遗民)的密切关系。朱彝尊在北京时,贫厄交困,龚鼎孳曾出资援助;傅山因与反清活动有牵连而入狱,龚鼎孳又利用自己的职务和社会关系大力营救,使其解脱;同时,他与王铎也有频繁的来往。自钱谦益死后,龚鼎挛便成为朝中最负有文藻名望和号召力的领袖人物。

龚鼎孳的书法本属明末帖学一路,但他才华宏肆,性情豪放,故能克服帖学靡弱之缺陷,下笔潇洒流畅,点画坚实圆厚,结字雍容端整,显露出精淳的功力(图1-1.5)。

戴明说(生卒年不详),字道默,号岩荤,晚号定园,河北沧州人。明朝崇祯七年(1634)进士,累迁兵科给事中。李自成攻入北京,戴明说投降。李自成兵败撤出北京后,他逃回原籍沧州。顺治元年(1644)六月应清廷招抚出仕,历任广西布政使、刑部侍郎、户部尚书、太常寺少卿、右通政、太仆寺卿等职,顺治十七年(1660)被弹幼革职。在清初的朝廷中,戴明说与龚鼎擎关系密切,二人为同科进士,明亡时同任兵科给事中。降清后,他们所担当的职务也大致相同。故二人“相知为最,其才名地位亦相亚”。

在清初书坛上,戴明说的书法具有相当明显的个人风格,在用笔方面,还带有较浓的帖学习惯特征,起笔、收笔处提按爽洁,行笔犀利流畅,有较强的节奏感。结字以平正端庄为主,然而富有大小、轻重及墨色浓淡、干湿变化。从整体效果看,戴明说的书风与王铎有些相近,但深人品味则很容易感觉到他对传统技法,特别是以《淳化阁帖》为代表的二王风格曾经倾心研习和努力把握,并在此基础上融人晚明特有的个性色彩,从而形成自己的风格特征。戴明说的书法在清初享有较高的声誉,吴伟业记载说:

公工文章,善书画……尝踢召

见,给笔札。丹青墨宝,照耀段壁,长

缘短幅,琳漓墨沈。

从吴伟业的话里,一方面可以看出戴明说曾以书法获得顺治皇帝的宠幸,同时也指出其书风的独特之处,而“淋漓墨藩”四字形象地概括出戴明说书法与王铎所代表的晚明变革书风的共同特点。

法若真(1613-1696),字汉儒,号黄石,山东胶州人。顺治三年(1646)进士,康熙十八年(1679)举博学鸿词,官安徽布政使。

法若真虽然不是明朝降臣,但他属于清军人关后最早与清政府合作的汉族士子群体。他于顺治三年中进士,与王铎之子王无咎为同年。人朝为官后,法若真同王铎多有交往,他们经常聚会,饮酒赋诗,挥毫泼墨。法若真比王铎小二十一岁,当属晚辈,在这样的聚会上亲见王铎挥毫作书,自然会受其熏染。因此,法若真的书法书格与王铎十分相近,尤其是在书写长条幅时对字形的连带处理和通篇气势的把握,都可以看出王铎的影子。若从个人习惯上看,则法若真更多的追求一种静穆和飘逸的趣味,其如行云流水般的潇洒流畅,与王铎书法中以纵肆和跳荡为特征的奔放又微有不同(图1一1.6)。从整体成就上来说,称法若真为王铎书风的殿军或后劲,较为恰当。

以王铎为代表的一批明代降臣,在加人满清政权的同时,也把汉族文化及文人士大夫的艺术化生活情趣介绍给满族统治者。在清初的朝廷中,明朝降臣并未得到彻底的信任和重用,他们所担任的多是一些无足轻重的文书编纂职务,而且稍有不慎,即被弹劫,轻则降级罢官,重则下狱杀头。这种环境,促使他们把更多的精力和时间用于诗文唱和、翰墨丹青及鉴赏收藏等艺术活动。这种艺术化的生活,一方面可以保证自身的安全,不会引起异族统治者的敏感和猜忌;同时也使这些生活在冷落歧视之中的知识分子获得精神上的解脱安慰,并找到自身的价值。事实上,这些降臣之中的大多数人正是以自己的文学、艺术才华,而不是治理国家的能力,才获得满族统治者的赏识和任用。

王铎、法若真、戴明说以及与他们书风相近的傅山,基本上延续了晚明变革书风。由于这些人都是北方人,所以这一路风格在当时的北方书坛具有很大势力,以至在南方书家眼中,王铎扮演着北方书坛盟主的角色。

与此形成鲜明对比的是,江南一带的书法风格依然笼罩在董其昌的影响之下。董其昌的追随者指斥以王铎为代表的北派“不知书法为何物,故胆大心粗”,“魔气甚大”,而南派所标榜的,则是温文尔雅、从容飘逸的“晋、魏潇疏秀工之致”。南派认为自唐以后,笔法衰落,宋、元书家已失庄雅之度,明代诸家更不足观,只有到了董其昌才是古法正宗,因此推崇董其昌为明代惟一大家,可以上接二王、鲁公。董其昌生前官高位显,兼之年高寿长,交游广泛,门徒众多,在明末清初影响极大,尤其是江、浙一带,地近同乡,风气沾溉,学书者大率以董为师,即使不是亲得传授亦难脱其氛围熏陶。而当时清政权天下未定,正极力笼络汉族知识分子尤其是东南一带的文人士子,借其号召力帮助自己巩固统治。在这种文化形势下,发源于董其昌,盛行于江南文人之间的晚明南派书风,便随着汉族士大夫向清政权的归附而成为清初书法的主流风格。在属于这一派书风的书家中,沈茎又因与董其昌的同乡关系和自身的家学渊源,故能脱颖而出,不仅在同僚中享有善书声望,更因此获得皇帝的赏识和重用,并对整个清代前期的书法风气产生了决定性的影响。