米芾《海岳名言》中关于唐代楷书名家的评价,核心概念是“一笔书”。其第十四条云:

欧、虞、褚、柳、颜,皆一笔书也。安排费工,岂能垂世。李邕脱子敬体,乏纤浓。徐浩晚年力过,更无气骨。皆不如作郎官时《婺州碑》也。《董孝子》《不空(碑)》,皆晚年恶札,全无妍媚,此自有识者知之。沈传师变格,自有超世真趣,徐不及也。御史萧诚书太原题名,唐人无出其右。为司马系《南岳真君观碑》,极有钟、王趣,余皆不及矣。(见《历代书法论文选》,下同)

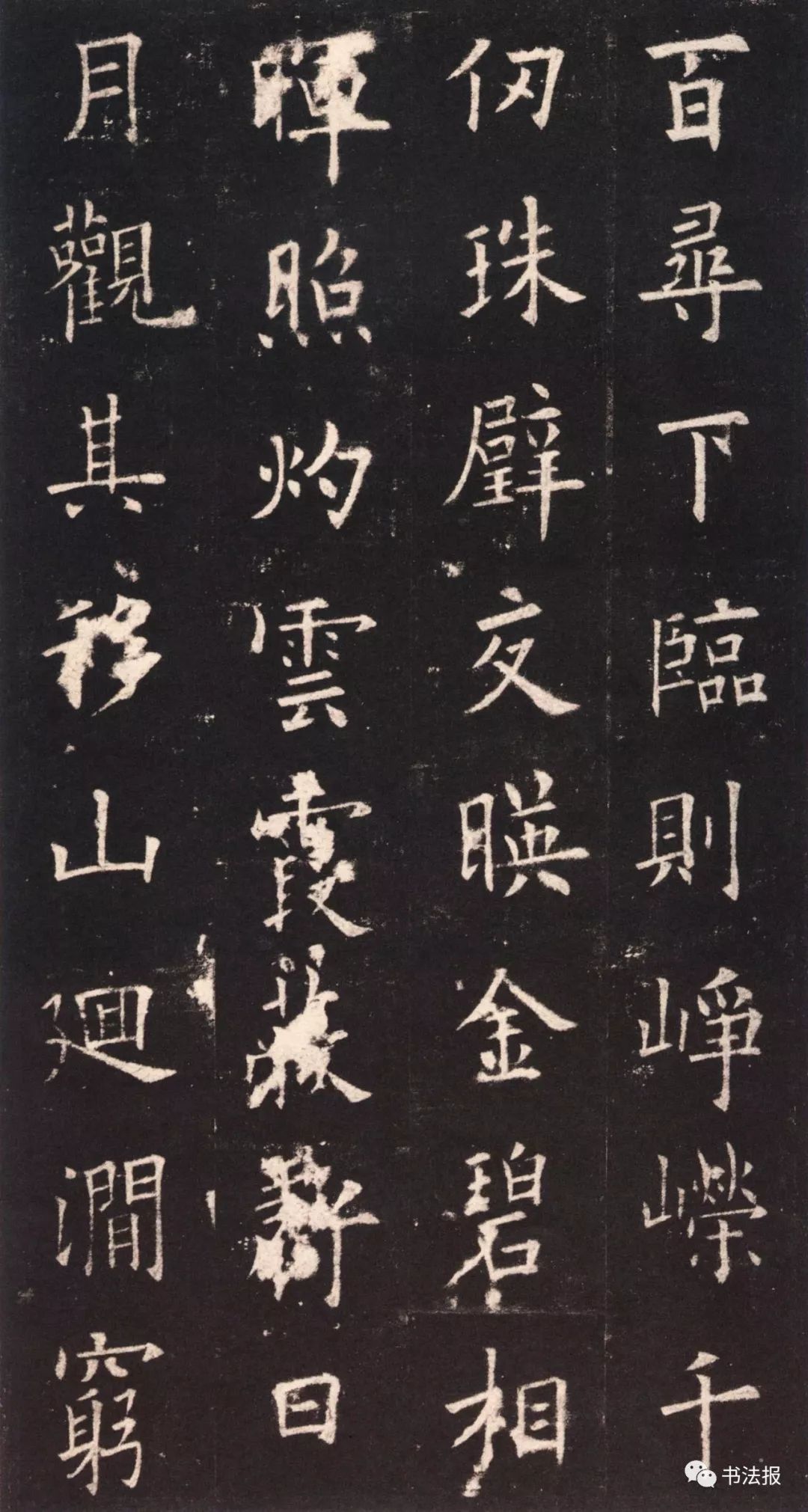

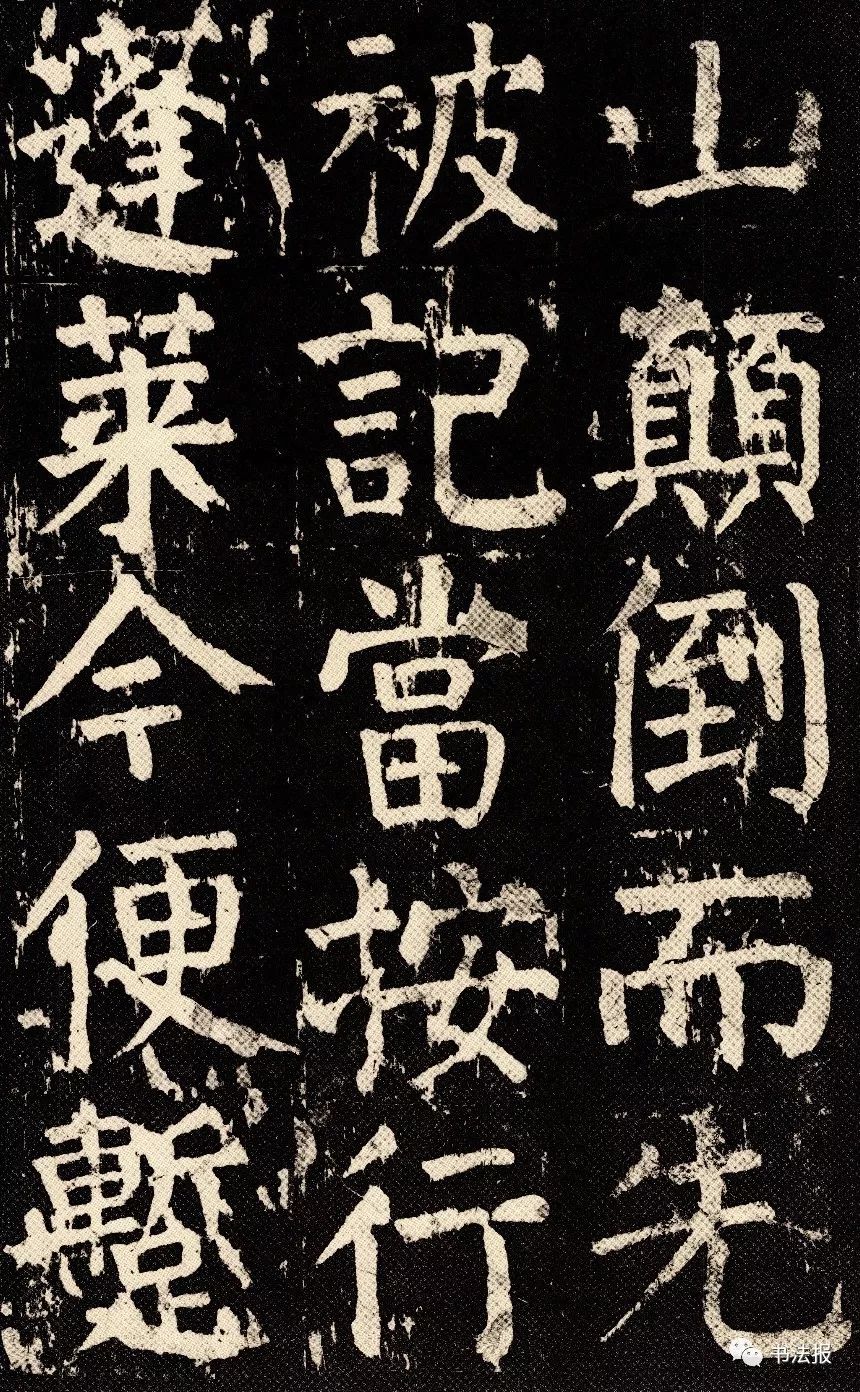

唐 徐浩《不空和尚碑》局部

其中,关于唐楷欧阳询、虞世南、褚遂良、柳公权、颜真卿五位名家的总体评价这一句话,沙孟海、洪丕谟二位均认为“一笔书”是贬义词,用“安排费工”来解读,如洪丕谟《〈海岳名言〉评注》云:

一笔书:指只用一种运笔方法写出来的字。(第24页)

对于米芾所说以上几家“安排费工,岂能垂世”的这种过头话,则也是该有个辩证的认识。(第26页)

米芾的这个“一笔书”被解读为“安排费工”,所以米芾对这五位唐楷代表书家的总体评价被解释为“不可垂世”。“不可垂世”是否定整个唐楷的狂言,洪丕谟先生还是觉得不合适,说是“过头话”,提请读者“该有个辩证的认识”;但对“一笔书”的注释好像觉得难以妥帖,只好先说是中性的“一种运笔方法”,而在下文中才改换为“安排费工”,变成贬义。谁都知晓,草书“一笔书”,与楷书的“安排费工”风马牛不相及。今人可以有“辩证的认识”,但米芾对于唐楷的口出狂言则被永远铭刻在青史上了。

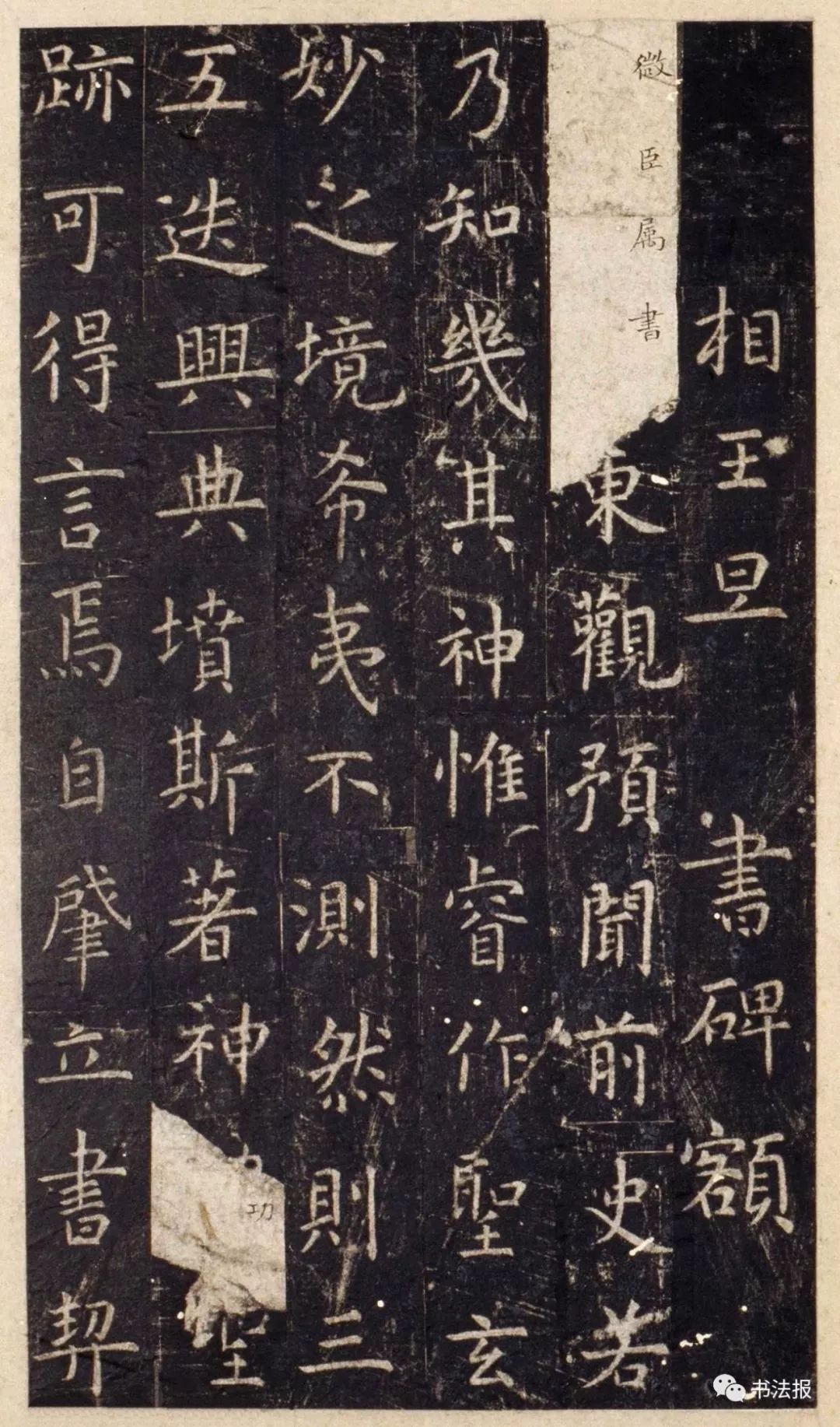

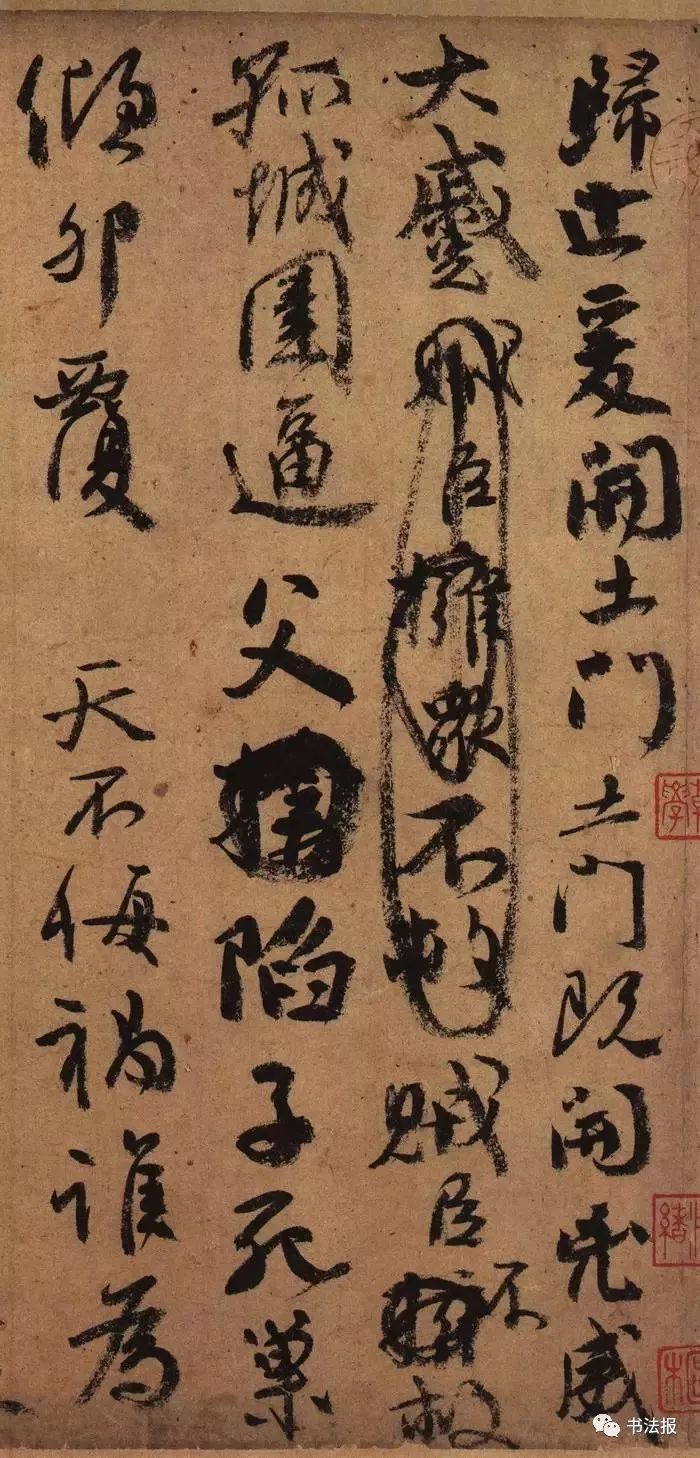

唐 欧阳询《九成宫醴泉铭》局部

笔者对这种解读一直心存疑虑,了解“一笔书”的来龙去脉,没有贬义的用法,米芾的书法批评尽管直率尖锐,也不会这么猖狂,说欧、虞、褚、柳、颜的楷书“不可垂世”,这简直是颠覆整个书法史,显然不符合米芾对书学所作出的重大贡献形象。但是,《海岳名言》是后人的摘录,注释者没有说明来源,《四库提要》馆臣对《海岳名言》的解题虽然提到本于张邦昌《墨庄漫录》,但还是说摘录。如果《墨庄漫录》也是摘录,那就麻烦了,考证原本就非常困难了。不见原本,就不知真相。后来看到水赉佑先生编纂的《米芾书法史料集》,收录《墨庄漫录》中的米芾《论书》《杂书十篇》的全文,共二十六条,就是《海岳名言》原本。笔者又专门考察了张邦昌《墨庄漫录》的原本,心里有底了。

近年来书坛关注书法批评、批评标准,笔者觉得应该下笔写一篇关于《海岳名言》的研究文章,从整个古代书学发展过程来看米芾的书法批评,核心是米芾的书法审美标准与批评方法,对当下的书法创作、书法批评、书法理论研究是有重要借鉴意义的。当然,这也是一篇为米芾翻案的文章,关键点就在“一笔书”,所以笔者特别小心谨慎。

唐 虞世南《孔子庙堂碑》局部

此篇题为《米芾《海岳名言》中的书法审美标准——论古代书法审美标准的构架》,发表于2018年第3期《书法研究》。第一章重点解决《海岳名言》原本的问题,考证在《墨庄漫录》中米芾是写给张太亨(一作“张大亨”)的《论书》《杂书十篇》二文,以及张邦昌的生平,与苏轼、张耒、米芾的交往,写作时间大致在任书画博士前后(崇宁三年至五年间),可以看作是米芾晚年严肃认真的力作,似完整的篇章,大概为张邦昌所亲见手迹故而实录。后人将此米芾“与张太亨书”改称《海岳名言》,又删去若干文字,最关键的是删去关于“一笔书”的一句话,这个“一笔书”就是褒义词。

第二章就是专门考辨“一笔书”。(1)从源头一直到南宋末,全是用褒义,包括南朝齐萧子良《古今篆隶文体》、梁庾元威《论书》、唐张怀瓘《书断·草书》、唐张彦远《历代名画记》、南宋高宗赵构《思陵翰墨志》,全是用褒义。(2)米芾今存书学文献中一共使用三次“一笔书”,除了已被解读为贬义的那一处之外,都是褒义。(3)“与张太亨书”中有两处,一处用褒义而被《海岳名言》删去了,另一处则留在《海岳名言》中,米芾不可能不顾常理,一个用褒义,一个用贬义,自相矛盾吧。如果有人问米芾,请教您说的“一笔书”是什么意思?米老怎么回答?左右不是,自己否定自己。(4)为什么会读出贬义来?没有理解米芾表达的论证方法,米芾是正反论证,不是递进论证。

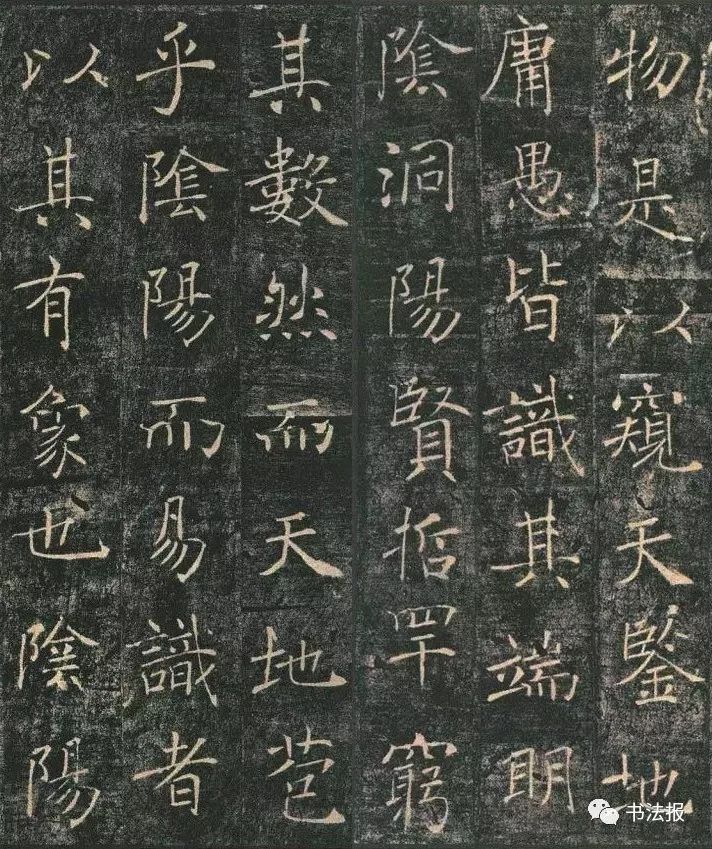

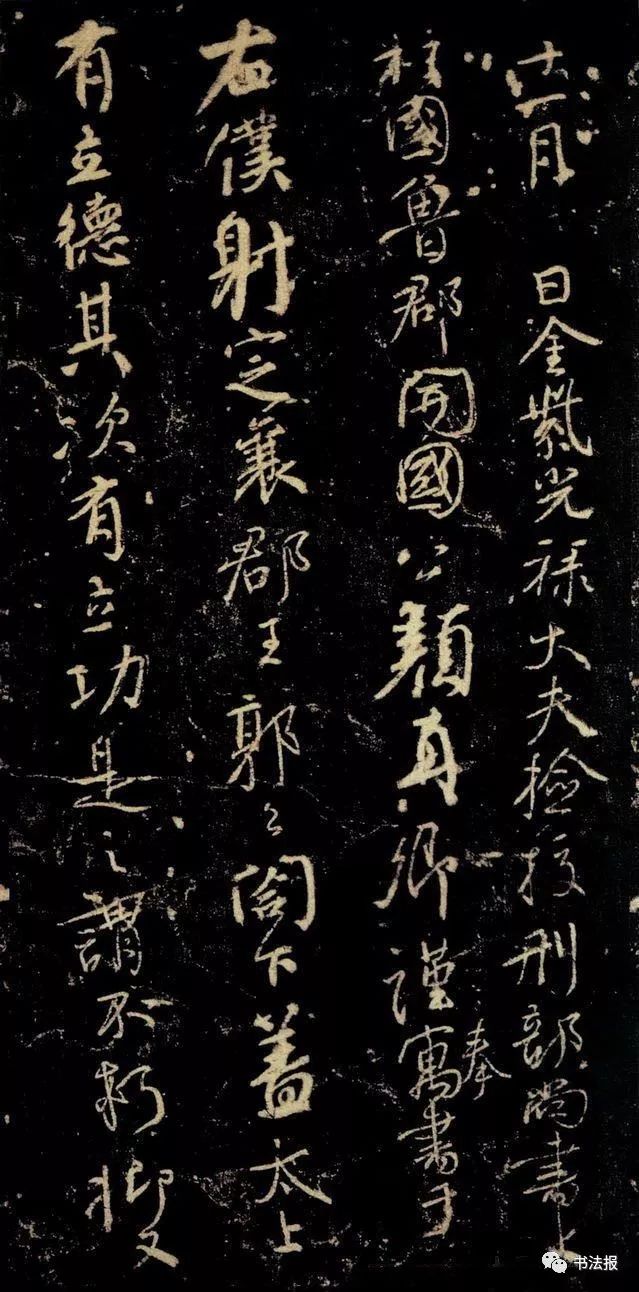

唐 褚遂良《雁塔圣教序》局部

米芾的原话是连贯的,下面分成两段:

一曰不书,便觉思涩,想古人未尝片时废书也。因思苏之才《恒公致洛帖》,字明意殊有工,为天下法书第一。

古所谓“一笔书”者,为意相钩连,非复便一笔至(引者:一本作“直”)到底也;若旋安排,即亏活势耳。(此段被《海岳名言》删去,见北宋张邦昌《墨庄漫录》,孔凡礼点校,中华书局2002年版,第169—170页)

被《海岳名言》删去的“一笔书”,与前句衔接,是说日常书写“未尝片时废书”,所以才成就了“一笔书”的“意相钩连”,与下面“若旋安排,即亏活势耳”正好相反。如果没有上文,对“一笔书”的解读可能节外生枝。这个正反论证的逻辑是确证无疑的。现在可以与被误读的“一笔书”作一比较:

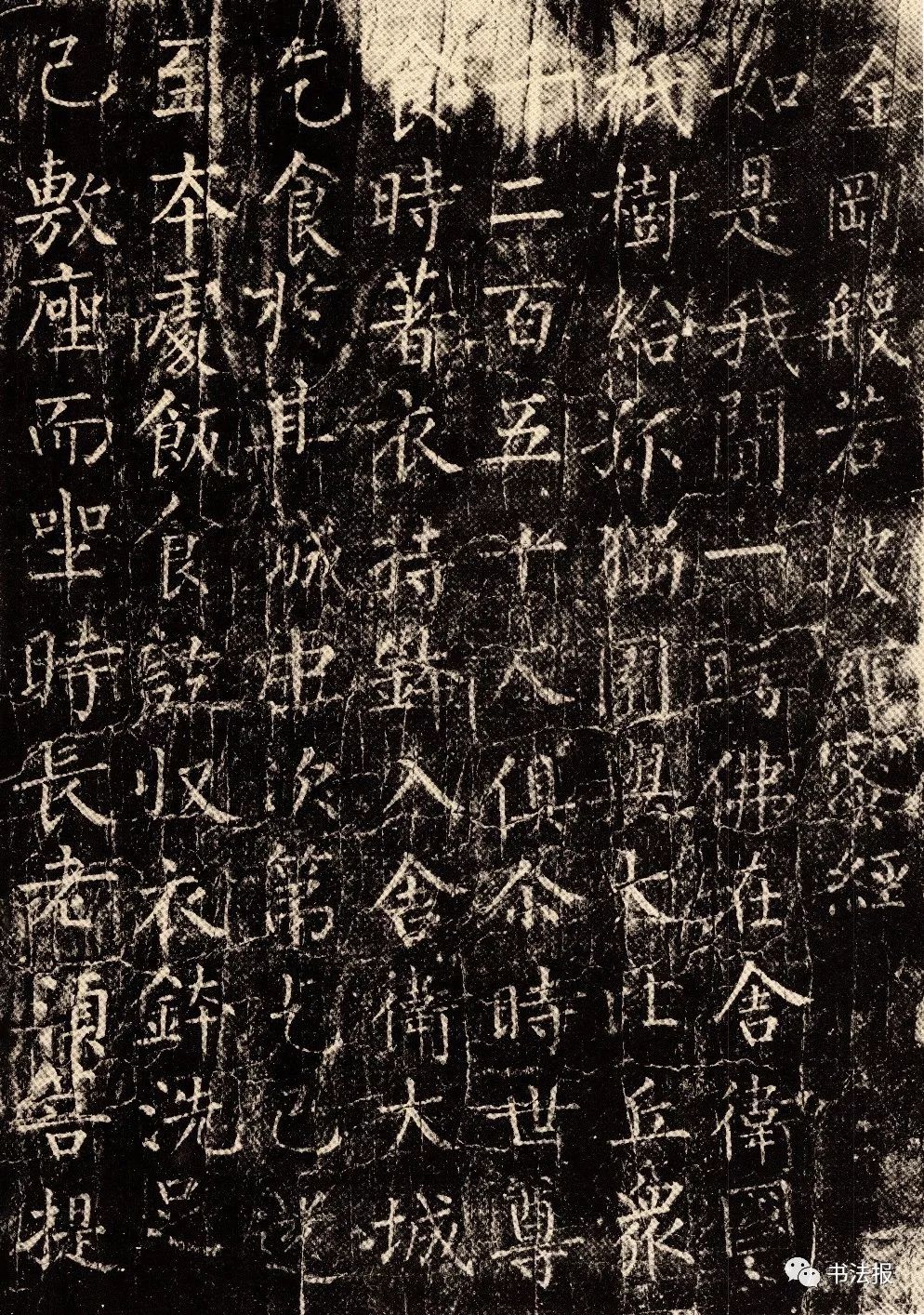

唐 柳公权《金刚经》局部

一笔书者,意相钩连。若旋安排,即亏活势。欧、虞、褚、柳、颜皆一笔书也。安排费工,岂能垂世?

这两条出于米芾《杂书十篇》,表达方式、正反论证完全相同,这两个“一笔书”都是褒义。如果当年沙孟海、洪丕谟二位见到这个明显褒义的“一笔书”,就不会出现注释“一笔书”的误读了。当然,米芾的这种论证方法与我们常见的表述还是有一点差异的。本来“一笔书”是讲草书的,米芾破天荒地用来讲楷书的“活势”就是奇思妙想了。

还有一条重要的佐证。米芾说:“善书者只得一笔,我独有四面。”见北宋《宣和书谱·米芾传》引述,引者认为“识者然之”。这个“一笔”不可等同于“一笔书”,但与之紧密相关,也是褒义,尤其是与米芾自诩的“字有八面”相关。意思是,前人有“一笔书”,我也有“一笔书”,但独我“字有八面”。“字有八面”加“一笔书”就周全了。其实这也可以算一条“一笔书”。

唐 颜真卿《麻姑仙坛记》局部(大字本)

所以,米芾对唐代楷书名家欧、虞、褚、柳、颜的总体评价是“皆一笔书也”,可以“垂世”;如果“安排费工”,怎么能够“垂世”呢?“一笔书”不可与“安排费工”画等号。米芾对唐代楷书的评价,总体上是严肃认真的,合理的。有了这个大前提,米芾对唐楷名家也提出尖锐批评,尤其是对颜真卿、柳公权、欧阳询,如:

颜鲁公行字可教,真便入俗品。

柳公权师欧,不及远甚,而为丑怪恶札之祖。自柳世始有俗书。

柳与欧为丑怪恶札祖,其弟公绰乃不俗于兄,筋骨之说出于柳。世人但以怒张为筋骨,不知不怒张,自有筋骨焉。

欧阳询“道林之寺”,寒俭无精神。柳公权“国清寺”,大小不相称,费尽筋骨。

唐官告在世,为褚、陆、徐峤之体,殊有不俗者。

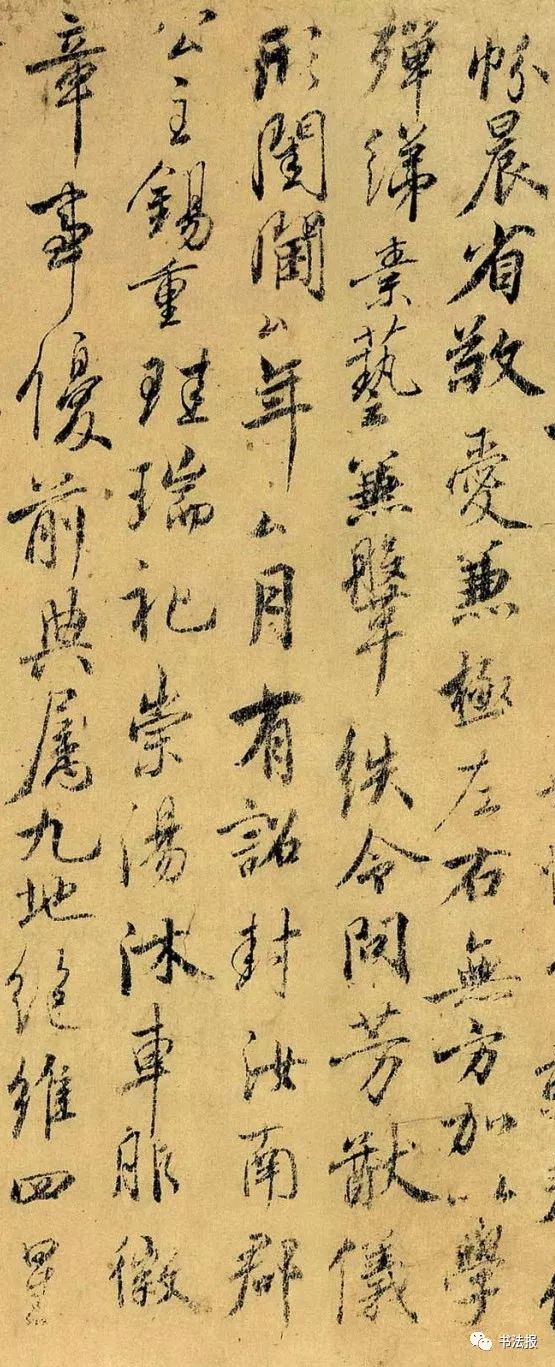

唐 颜真卿《祭侄文稿》局部

这些批评是前所未有的,直截了当,词锋犀利,引起后人的一些不平。这有特定的时代背景,一则北宋官府吏书基本上取法欧、柳、颜。二则社会通用的雕版印刷体也是用欧、柳、颜,因为社会实用而趋向整齐划一,这是米芾反感“俗书”的一个现实原因。但是,米芾也不是一味贬斥,有些评论也在具体分析,有合理性,如:

褚遂良小字如大字,其后经生祖述,间有造妙者。

颜真卿,每使家僮刻字,故会主人意,修改披撇,致大失真。唯吉州庐山题名,题讫而去,后人刻之,故皆得其真,无做作凡俗之差,乃知颜出于褚也。又真迹皆无蚕头燕尾之笔,《与郭知运争坐位帖》有篆籀气,颜杰思也。

唐 颜真卿《争座位帖》局部

这里对颜真卿楷书的分析还是比较公允的,“出于褚”,而“褚遂良小字如大字,其后经生祖述,间有造妙者”。如果我们只见米芾骂颜楷“入俗品”,不计其余,恐怕这不是米芾的本意吧。然而我们皆知米芾骂颜楷“俗书”,鲜有提及“出于褚”“无做作”的。

尤其是米芾首创书法的“自然”与“古雅”的审美标准,“要在入人,不为溢辞”的批评方法,影响深远,至今仍然具有借鉴意义。他评价唐楷就是用“自然”与“古雅”的标准。如:

书至隶兴,大篆古法大坏矣。篆籀各随字形大小,故知百物之状,活动圆备,各各自足,隶乃始有展促之势,而三代法亡矣。

唐 虞世南《汝南公主墓志》局部

从篆籀看汉隶,汉隶“始有展促之势”,从汉隶看唐楷,唐楷有“小字展令大,大字促令小”之虞,从唐楷看宋代吏书,宋代吏书则是“丑怪恶札”。如果从下往上看,从宋代吏书看唐楷,唐楷还是有“一笔书”,可以“垂世”;从唐楷看汉隶,汉隶则尚存“活动圆备”;从汉隶看先秦篆籀,先秦篆籀则为自然、古雅之典范。字体演变在唐楷终止以后,宋代书法创作只剩下搞个性风格一途,米芾面对这个时代新课题而作出了美学的回答,就是这个审美标准,只有米芾作了回答。米芾的“古雅”得到近代王国维的关注,他在《论古雅之在美学上之位置》一文中用“古雅”融入西方审美范畴“优美与宏壮”(即“壮美”)。所以笔者还建议,此篇应该恢复原名,叫《与张太亨论书》,《海岳名言》的删节曲改了米芾的原意。

这是笔者《米芾〈海岳名言〉中的书法审美标准——论古代书法审美标准的构架》长文的基本内容与研究思路,目的是想改变米芾的书法批评留在人们头脑中的那种口无遮拦、直率尖刻的印象,重塑米芾在古代书法理论批评史上的形象,当然,还包括米襄阳这位大批评家的美学遗产在当代的积极意义,尤其是评论唐楷所作的总体评价与具体分析。当然,米芾也有存在过头处,就在于不顾楷书在社会用字中的规范性字体的特性。米芾评价唐楷,对于当下如何认识唐楷,不失重要的参考价值。

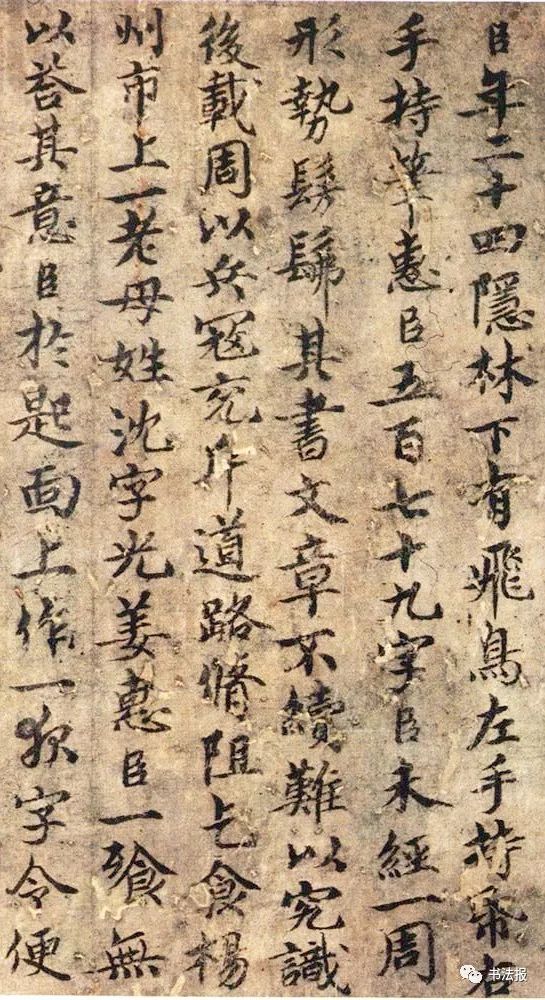

(传)唐 柳公权跋王献之《送梨帖》

2019年10月9日第39期《书法报》第26、27版发表王太雄《米芾〈海岳名言〉中的“一笔书”究竟是褒还是“贬”?》一文,对笔者文章的考释提出了质疑。仔细看过此文,未见新材料、新论证、新观点,对笔者的论据、推论完全没有直接回应,只是收罗了一些不知《海岳名言》原本中褒义“一笔书”的学者的旧看法。这等于把笔者原文中已经否证的东西再捡回来,又不谈否证。不知《海岳名言》删去“一笔书”而说的话,找多少名家学人都无效。因为是湖北的老作者,事先还把初稿发给我看,征询意见,我的回复明确说,你这是“散点法”的“摘句”,没有逻辑。理由在我的文章中已经说得非常清楚了:米芾的前人全部是用褒义,后人也是用褒义,米芾在此篇中用了两次,怎么可能一次是褒义,另一次是贬义呢?岂不是米芾的“一笔书”与前人相抵触,与后人相抵触,而且自己与自己相抵触?这不是一个书学史上解释一个词语的简单问题,关系到怎么看待整个唐楷、怎么看待米芾的整个书学的问题,所以请这位同道再斟酌。

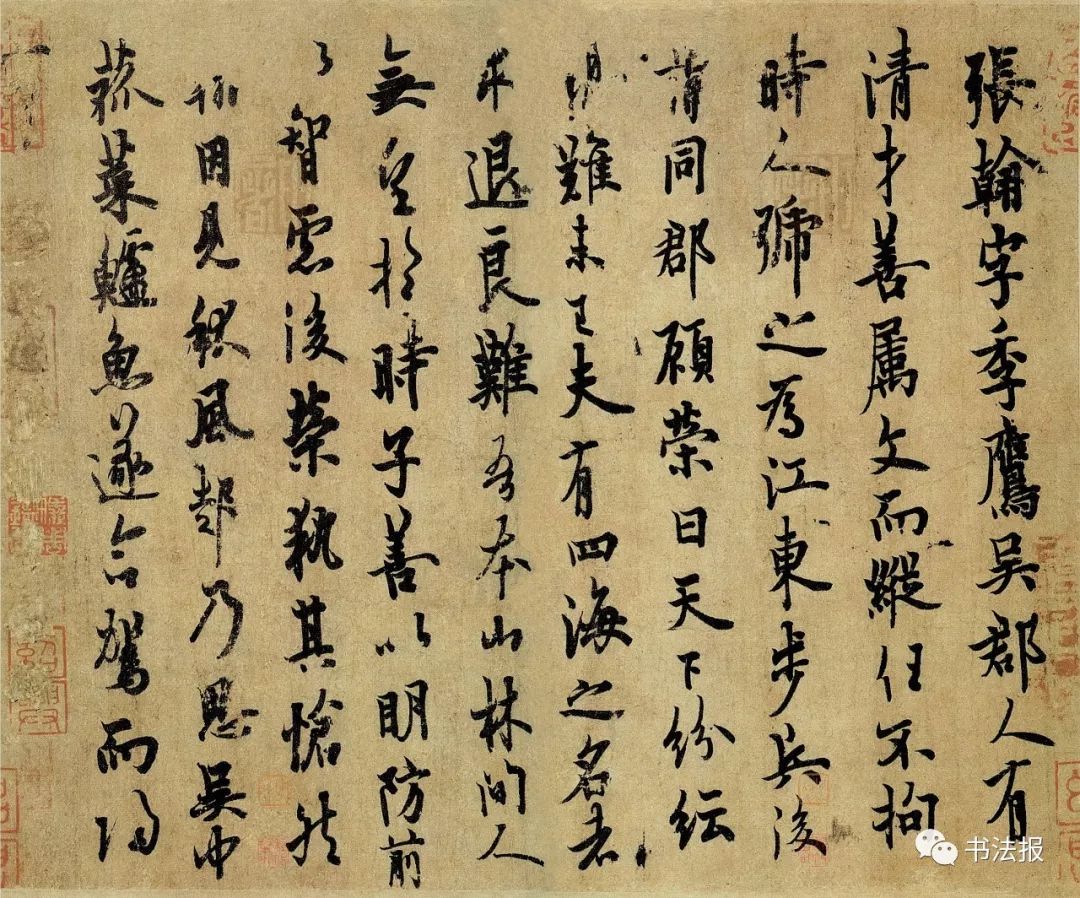

唐 欧阳询《张翰帖》

因为涉及米芾关于唐楷的总体评价,按照贬义的解释,米芾就是一个自相矛盾、贬斥整个唐楷的货真价实的“米癫”。宋人尚法唐楷,唐楷已经“垂世”了,米芾还睁眼说瞎话“不可垂世”’。这是历史上真实的米芾吗?

现在还是把“一笔书”涉及的证据与论证归约如下,请识者明辨:

(1)米芾之前的理论家全是用褒义,之后的理论家也是用褒义,米芾共用三次,两次是褒义,怎么唯独一次用贬义?要直面这个米芾与前人相抵触、与后人相抵触,还自己与自己相抵触的问题。

(2)米芾两次的表述都是正反论证,怎么能够把一次理解为褒义,另一次理解为贬义呢?要直面米芾这个同一种正反论证怎么会有两种截然相反的结论的问题。

(传)褚遂良临王献之《飞鸟帖》

这是文献记载的米芾原句表述的意思。先把字句的意思弄清楚,再谈其他。字句都没弄清楚,文化、审美就上来了,这完全是拍脑袋。当然还有更深层的原因,对米芾的误解遗患久远,在研究书学的头脑中还根深蒂固。

现在学界存在的一些弊端常为识者所诟病,从学术层面看,首先是不讲学术规范,不讲逻辑。不讲逻辑打乱仗的奇文层出不穷。所以,笔者在《王羲之〈初月帖〉考》(2019年6月26日《书法报》)一文结尾专门讲过考证的“自足原则”。是想把传统的“内证为主、外证为辅”考证方法具体化,便于操作,尤其是避免打乱仗。意思是解读对象的文本,可以根据原文字句提出的线索作各种假设,结合外证核查,然后再考察这些假设是否自相抵牾,能否成立,以达到论证逻辑的“自足”。这样就可以大大收缩产生歧见的空间,避免浪费不必要的时间、精力、资源。

现在专心研究书学非常不容易。对坚持做书学研究的学人,笔者一直是鼓励的,更企望取得真正的学术成果,推动书法学科的进步。(原标题“米芾怎样评判唐楷?”)

供稿:2019《书法报》第43期