“风韵”与“禅悦”

以韵论书,是来自于宋人的发明,关于这一点,学界已早有定论。尤其以清人刘熙载所谓的“黄山谷论书,最重一‘韵’字”①之说,尤为典型,成为“以韵论书”所常征引的重要缘起。至于“韵”的概念之生成,即从声律中引出而言诗、又以诗而用之于人物的品藻,进而被宋人而论书法,关于这一次第的演进过程,我们在前文“书法惟风韵难及”一节中已作了较为详略的评说,在此,勿复赘述。本节拟仅就“以韵论书”的社会文化背景为出发点,挖掘在书家个性与宋代书法风格之间的一些内在联系和要素,并进一步完成“风格”层面上对“韵”的文化阐释。

历来言及宋人的“以韵论书”,大都就“韵”字本身来大作文章。考稽文字、辨章源流。鲜有就“韵”字所蕴含的文化意义以及与宋代社会生活相连属的学术思考。从而简化甚至误读了宋人“以韵论书”的历史流向和社会背景等诸多要素。导致了对宋代书法风格成因概念化的解读,尤其仅以因讹袭而来、且又似是而非的“尚意”来概全此际书风的新变,②这是时至今日关于宋代书法研究的症结之所在。然而,令人欣慰的是,丛文俊先生在其近年的书法史研究中,针对这一问题勾画出了颇有前瞻性意义的理论构架,特别对于审美意象在人与书法之间的转化问题,更见新意与创识。沿着这种思路,在此,开始我们的讨论。

丛文俊先生指出:

自蔡襄“风韵”说出,其后论书,若“观韵”、“韵胜”、“得韵”、“病韵”、“余韵”、“逸韵”、“气韵”、“有韵”之类,颇多见于两宋书论,而以山谷最为重视。在于蔡氏,其韵本指晋字的“风流蕴藉之气”,是人书合一的艺术灵性与生动,是充溢着人文精神的自在与洒脱。惟其用语自时俗而来,遂转化为颇具时代痕迹的新意,能够与晋唐媲美的北宋书法,即本于此。①

“惟其用语自时俗而来,遂转化为颇具时代痕迹的新意”,这是丛文俊先生所提出的而又未及展开的一个重要的线索与端倪。那么,我们关心的是:时俗是什么?“风韵”又是如何自“时俗”而来?它又如何转化为“时代的新意”?下面我们就此分别加以说明。

一般来看,所谓的“时俗”就是指“其时的风尚与习俗”,也可称“世俗”。唐宋之际,社会转型加剧,新的市民文化正在成为主流价值观而日益影响着人们的思想。由此形成了具有时代特色的“风尚与习俗”。从语言观念,道审美、信仰,从衣食住行到行为习惯,凡此种种,构成了所谓的“宋型”的“时俗”或“世俗”。具体而言,在宋人对女性风仪的赏悦中,“风韵”成为了一个重要的“世俗化”内容。周辉《清波杂志·冷茶》称北宋“以妇人有标致者为韵”②,辛弃疾《小重山·茉莉》也作“莫将他去比荼蘼。分明是,他更韵些儿”③,这都说明了特定语境与情境中“韵”的时代征候。东晋南朝人也讲“韵”,如《世说新语·任诞》:“阮浑长成,风气韵度似父。”①这是品藻人物中,对风格气度的赏悦,“韵”是一个重要的内容。但无论是就人就物而言,“韵”最终还是作为“含蓄中的标表”这样一种审美意象,被宋人广泛地运用于对人、尤其是女性风仪的品骘中。俗语中所谓“徐娘半老,风韵犹存”的例隅,差略可以使人体会到“风韵”的内涵与外延。至于黄庭坚喜欢以此而论书,即所谓“蓄书者能以韵观之,当得仿佛”②之论,这的确具有鲜明的“时代新意”,这种将审美对象人格化、理想化的旨趣,反映了人与艺术之间相互陶染、互相塑造的特征。就黄氏而言,这种趣尚固然来自人生个性与情趣,同时,它也更来自“时代”的馈赠。在个性人生与社会风尚间寻找“风韵”的“时代新意”,我们还是从黄庭坚的个案开始吧!

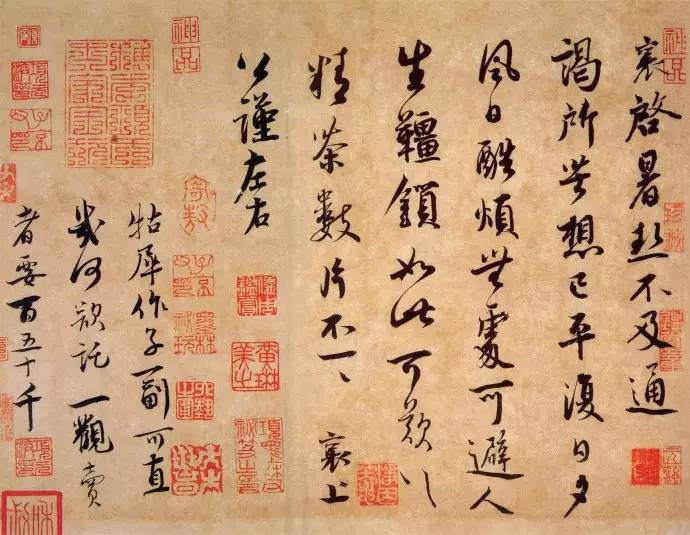

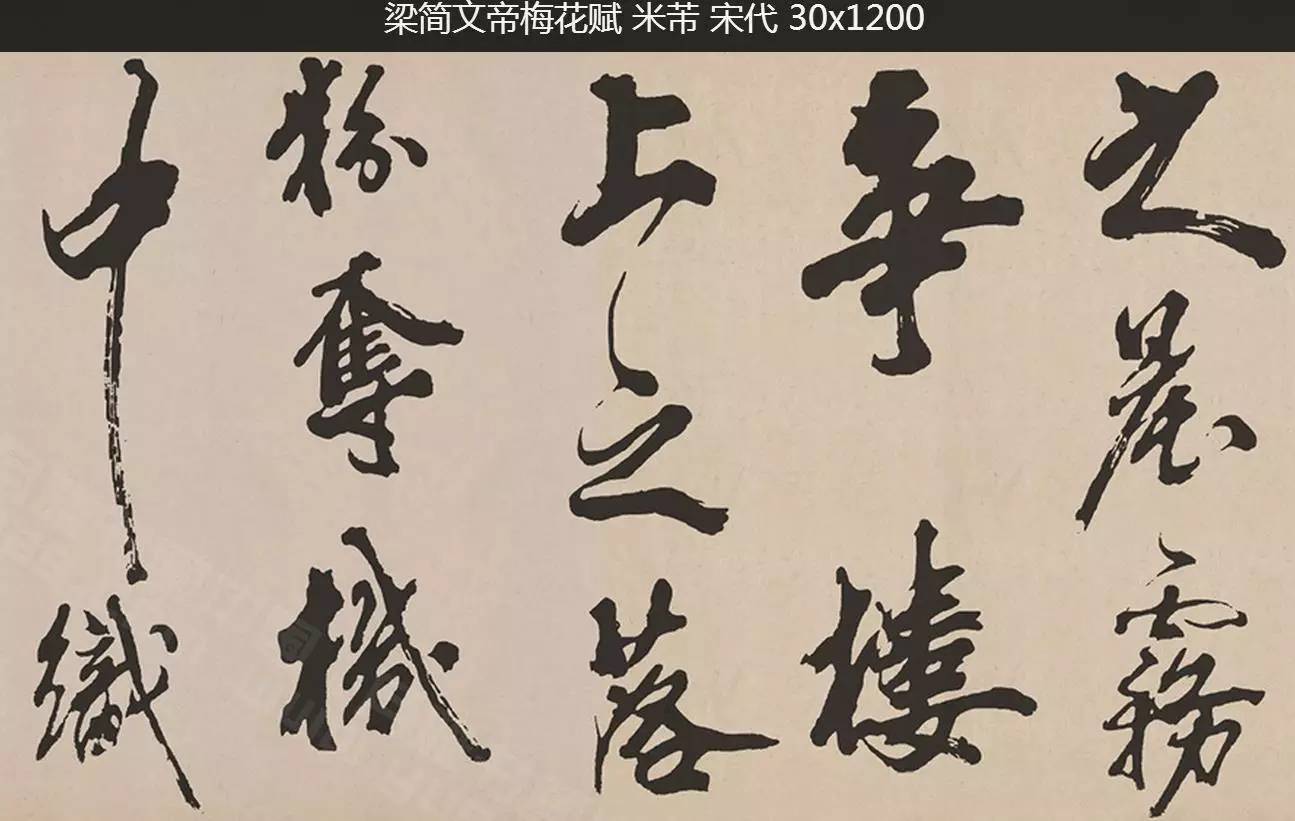

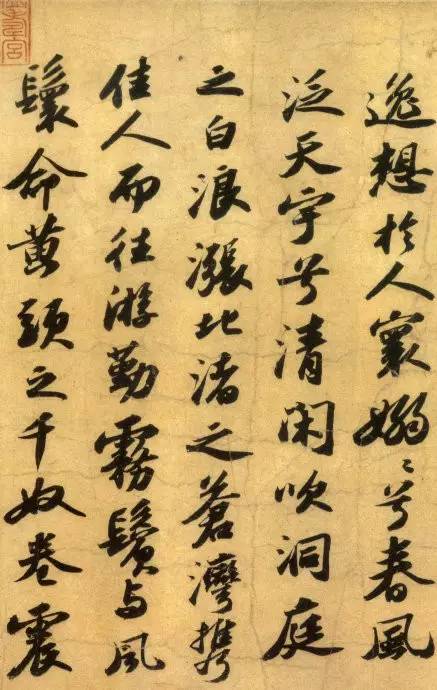

梁简文帝梅花赋 米芾 宋代 30x1200

《春渚纪闻》中记载了这样一段故事:

世传山谷老人前身为女子。山谷有自记,刻石于涪陵江上。石至春夏为江水所浸,故世未有模传者。其记言山谷与东坡同谒清老者,清语坡是五祖戒忍和尚后身,而山谷前身则一女子。“我不能详语,俟异日学士之涪陵,自有告者”。既坐党籍,再贬涪陵。未几梦一女子告之云:“某生前诵《法华经》,发愿后身为男子,得大智慧,为一时名人。今学士某后身也。……①

这是典型的佛教因果轮回之说,在此固然不足凭信征引。然而,故事却提供给了我们黄氏人生历程中两个重要的端绪与线索,那就是:佛教与女人。

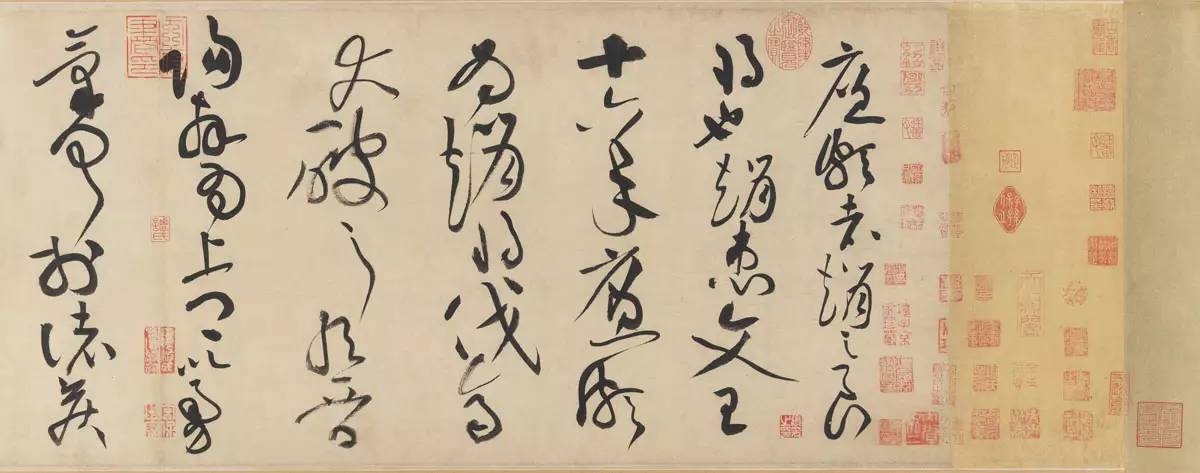

黄庭坚《廉颇蔺相如传》(局部)21 [宋]

黄庭坚出身仕宦门第,自幼即受到良好的儒家思想教育与熏陶。但在宋代士人之中,他又以学佛、尤其是深于禅学而称著。黄氏曾自言家乡洪州是“多古尊宿,道场居洪州境内者以百数”②。正是这样的原因,他少年时便开始接近僧人,而且还成为了临济宗黄龙派祖心禅师的入室弟子,祖心“将入灭,命门人黄太史庭坚主后事”③。作为临济宗黄龙派的传衣钵者,《五灯会元》专门为其立传。其对于佛教内典皆极谙熟。朱熹曾称其学问“诣力多得之释氏”④,尤其是对于活泼、清新的禅宗,黄氏更是参之悦之,并成为他人生信仰与文艺创作的重要缘起。在《与胡少汲书》中,他说:“治病之方,当深求禅悦,照破生死之根,则忧畏淫怒,无处安脚。病既无根,枝叶安能为害。”⑤所谓的“禅悦”,是指在参禅向佛的过程中所获得的一种心灵的愉悦,它是属于个人层次的心性实践。因此,它被广大士人所接承,尤其是有宋一朝,“禅悦”之风普遍盛行,如杨亿、赵抃、王安石、苏轼、陈瓘、李刚、张九成等,都是热衷于此道者。但需要说明的是,宋代的“禅悦”之风与魏晋的清谈不同,这种“世俗化”了的佛教,它成为了士人阶层从社会责任属性朝向个人解脱的津梁与纽带。从而也影响了此际文学与艺术的风尚。学者孙昌武曾指出:

陆游怀成都十韵诗

居士佛教的发展也促使佛教向世俗生活各方面的深入。就禅宗来说,大批居士习禅,直接影响到学术与文学艺术诸领域。在学术方面,最重要的成果是进一步促进了儒学的转变,理学的形成就借助了禅宗以及华严宗等佛教各宗派的思想,在文学、美术、书法诸方面,禅的影响更十分深刻。①

而这种风尚的影响,特别在黄庭坚身上体现得尤为明显。其所擅长和标举所谓“点铁成金”、“夺胎换骨”的诗歌创作方法,便是胎息于禅宗的妙趣之中。至于论书以“韵”中所谓的“韵”,也与禅宗倏忽相关。黄氏云:

凡书画当观韵。往时李伯时(公麟)为余作李广夺胡儿马,挟儿南驰,取胡儿弓引满以拟追骑。观箭锋所直,发之,人马皆应弦也。伯时笑曰:“使俗子为之,当作中箭追骑矣。”余因此深悟画格。此与文章同一关纽,但难得人入神会耳。②

黄氏从画家处悟得了“含韵”的道理,李广虽引而不发,但观者仍能从“箭锋所直”中感受到“人马皆应弦”的“意境”。“ 箭锋所直(触)”典出《列子》,后被应用于禅林之中。禅宗以之譬况技进于道的情形。如任渊引洪觉范《僧宝传》载曹山《宝镜三昧》曰:“羿以巧力,射中百步;箭锋相直,巧力何预?”①据黄志平所言:“箭锋相直”与“箭锋所直”的意义不同。前者指箭已发出,箭锋相触,后者指箭锋对准靶的,而箭尚未射出②。前面黄氏所见之李伯时画,其所言的“箭锋所直”正是指箭已上弓待发的一种含蓄状态。这种含蓄的意旨在黄氏的言语道断中又生成为“韵”的审美指向,这的确与禅宗的“话头”相关。那么,宋人习惯于用“韵”字来形容美丽标致的女子,恐也与之脱不了干系了。

黄庭坚《牛口庄题名卷》 局部

前文我们已反复地论及了关于宋代士子文人沉缅与“文妓花酒”的社会时代背景与风尚。在此,无论是从民间词“其言闺情与花柳者尚不及半”③的保守估计,还是到王重民所辑《敦煌曲子词集》中的40%以妓女生活和男女私情为题材的统计④,就文学主题所关涉的内容而言,宋代士人耽于“妓乐”之风,应当是成为不争的事实。这种对“浮世”欲望的执着所映现出个体生命情愫的释然,其实也正与“世俗化”的佛教——禅宗思想有关。《五灯会元》卷七中德山宣鉴禅师云:

这里无祖无佛,达摩是老臊胡,释迦老子是乾屎橛,文殊、普贤是担屎汉,等觉妙觉是破执凡夫,菩提涅槃是系驴橛,十二分教是鬼神薄,拭疮疣纸,四果三贤是守古冢鬼,自救不了。⑤

这种看去似乎是胡说八道的“狂禅”之语,事实上它是对一切形式枷锁的打破,是对传统意义上一切秩序与成见的革命。在此意义上看来,传统佛教中视作“万恶之首”的狎妓与冶游,也就不再是“泥犁地狱”的因果种子了。相反,它作为普遍的清流与时尚,成就了以宋词为首的文学品质,同时它也成就了士子们风流旖旎的一段生活。

在此,黄庭坚的趣尚与经历,仍然是极具典型意义的。《公孙谈囿》曾载:“后妻死,作发愿文,绝嗜欲,不御酒肉”。①以此反观可见,黄氏于此前的生活还是“嗜欲”有加的。《扪蝨新话》载:“鲁直好作艳歌小词。道人法秀谓其以笔墨诲淫,于我法当堕泥犁地狱。”②虽然黄氏还以“某但空语,初非实践”之语为之辨解,但下面这首描写艳遇幽欢的小词,使人不得不对其辨解产生怀疑和联想。如《千秋岁》:

世间好事。恰恁厮当对。乍夜永,凉天气。雨稀帘外滴,香篆盘中存。长入梦,如今见也分明是。欢极娇无力,玉软花欹坠。钗罥袖,云堆臂。灯斜明媚眼,汗浃瞢腾醉。奴奴睡。奴奴睡也奴奴睡。③

尽管后人以“极少转薄”“艳而不淫”来讳言此词,但于此可以断言,就写“歌儿舞女”的俚词艳歌方面,黄氏的确是行家里手,也正如他自己所谓的“金沙滩子锁子骨,不妨随俗暂婵娟”。这“不妨随俗”一定是谦托之辞,就其经历可见,黄氏对于女性的情感执着应自不待言。个性趣尚所使,黄氏其论书也大量以女性为譬况,特别是常以这种自“时俗而来”譬喻美女的“韵”字来论书,这的确是与有宋以来的社会风尚倏忽相关。

蔡襄所谓的“书法惟风韵难及”,一方面揭示了书与人的特殊关系,同时,也昭示了一种特殊背景之下的文化征候。

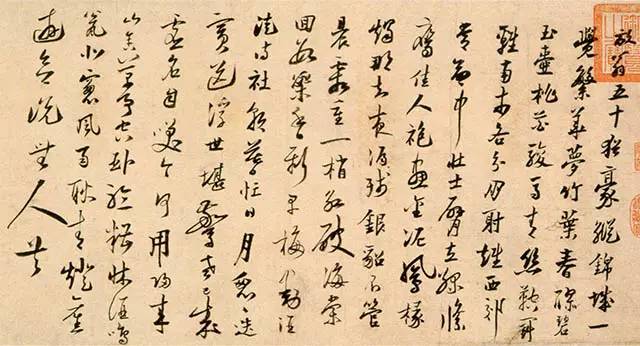

苏轼《洞庭春色赋》《中山松醪赋》 局部

关于“风韵”,日本学者栗田勇有过这样的表述:

“风韵”是具有性意味的迹象、氛围。情色在日语里被称为“色香”。盛期的女人即刻唤醒色欲的魅力很难说是有“风韵”的,因为它一览无余,过于直白。“风韵”好比是少女尚未长成,本人对自身魅力浑无自觉的青涩的未成熟的性/感;再者是男欢女爱已成往事的半老徐娘,铭刻在身的记忆散发出的、若有似无的成熟女人的韵味。“风韵”,有时是以“妩媚”、“妖冶”等形容的外露的姿态。但更多的时候,它是不期而至的,我们往往在出于预料的情境与之邂逅。①

这就是文化内涵与隐寓中有关“风韵”的阐释。以此与蔡氏所言的“风韵”强作系连,恐未必妥当,况且就人与书之间加之以“风韵”的介入,又是十分费力却又不得其明析的混沌之举。但是,就其后人所评述宋人书法的“激厉矜夸”、“纤秾危厉”以及“肥艳美婢”、“诞怒”、“放纵”②而言,它与上述文中所谓“妩媚”、“妖冶”作为“风韵”的外露姿态之说,有更多的相似之处。在此,以“风韵”为考察的标准,再去重新审视宋人书法的风格,差略可以得其大概或一斑了。

月雅书画中国网编辑整理推荐