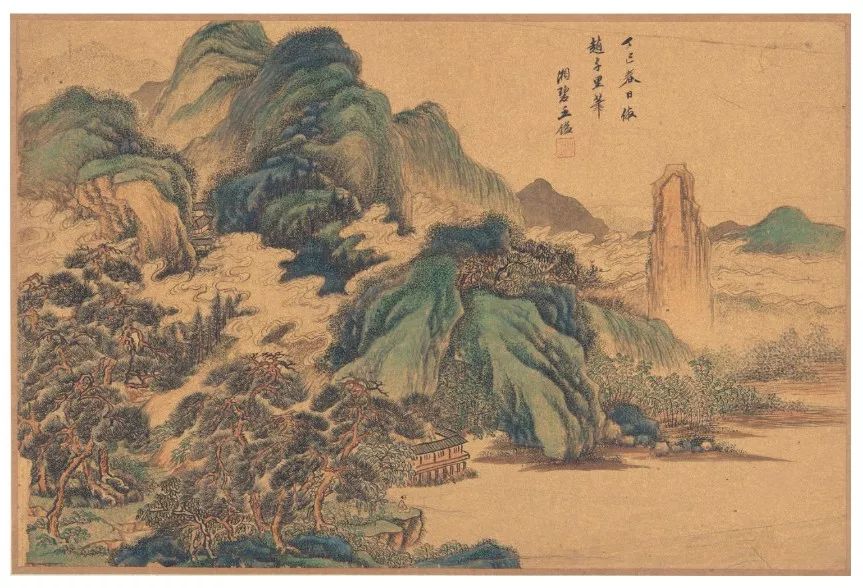

清 王时敏 书画册 局部

帮主斯唔嗯·超:“听‘当事人’聊掌故,有时候比看什么教科书要带劲很多,我那位爱学习也爱吃葫芦头的朋友,家里就有一柜子掌故类藏书,谈论近当代的学术名流是如数家珍,而其对学问的看法也很独到。今天这篇文章,来自李任夫先生(李济深秘书)回忆与康有为聊书法的故事,李认为康关于很多书法的观点,简直闻所未闻,我读完后,也觉得康的学习方法很有意思,完全以‘化’为基,也就是学在于致用,例如将法帖分为方、圆两系对比学习,再例如十天换一帖,注重读其精神,又例如对学颜真卿书家的看法等等,对书法的视角越大,那么书法也会别开生面,因此他告诫李任夫,做学问先要立志,‘不可专在词章上,用功夫要通今,能致用。’当然了,前提是得先学进去,否则,那就是野狐参禅了。”

1926年夏,我赴北京求学。未动身前,父亲和母一再嘱咐,要我途经上海时,一定去看他们的老友上海的龙积之和杭州的汪千仞。因为他们二人与我母舅是同科举人,汪千仞先生又和我毋舅、父亲一同在广雅书院求学,交谊甚密,但自民国以后,他们始终没有再会面。所以借我此行,代表怀念之意。关注书法临帖帮,阅读更多优质内容

因此,我到上海之后,首先去拜访了龙积之先生,接着又到杭州拜访汪千仞先生。出乎意料的是竟以此种因缘,我两次看到当时蛰居上海的康有为先生(一次是在上海,一次是在杭州西湖),回首当年,虽然已过半个多世纪,但当时谈话的情景,犹历历在目。现就他谈书法的内容略叙点滴,聊作掌故。关注书法临帖帮,阅读更多优质内容

一

我到上海后,前往拜候龙积之先生。龙以先人友谊,甚见厚爱。伊为康有为弟子,且系康的心腹,康当时在上海办天游学院,龙任教务长,院址在愚园路,一次,龙与我谈到康老先生现在已不过问政治,问我是否愿意和康老谈谈学问上的事?我当时少年气盛,初表示不愿见这个保皇党人后来龙再次对我说,康老国学很好,你如研究学问,应该去请教请教。我想康终究是历史上一个鼎鼎大名的人物,去看看他的丰采,听听他的言论,也未尝不可。出于好奇心理,终于答应同去。关注书法临帖帮,阅读更多优质内容

于是,龙领我同到新闸路康寓居的辛园(一名辛家花园)。康老先生身材不高,皮肤略带黑色,目光炯炯,精神奕奕,才象是70岁左右的人。当时他着一身白纺短便衣,无衣领,头戴一顶黑色凉帽。龙把我介绍给康老说,李君此行是到北京读书,路过上海,我特别引见老师,请予指导云云。关注书法临帖帮,阅读更多优质内容

龙的话引起康的注意,他打量了我一下,后即首先问我,过去读了些什么书?我答,经书读过《诗经》、《礼记》等,史书看过“四史”和《资治通鉴》,但自己一知半解,请老先生指示为学之道。关注书法临帖帮,阅读更多优质内容

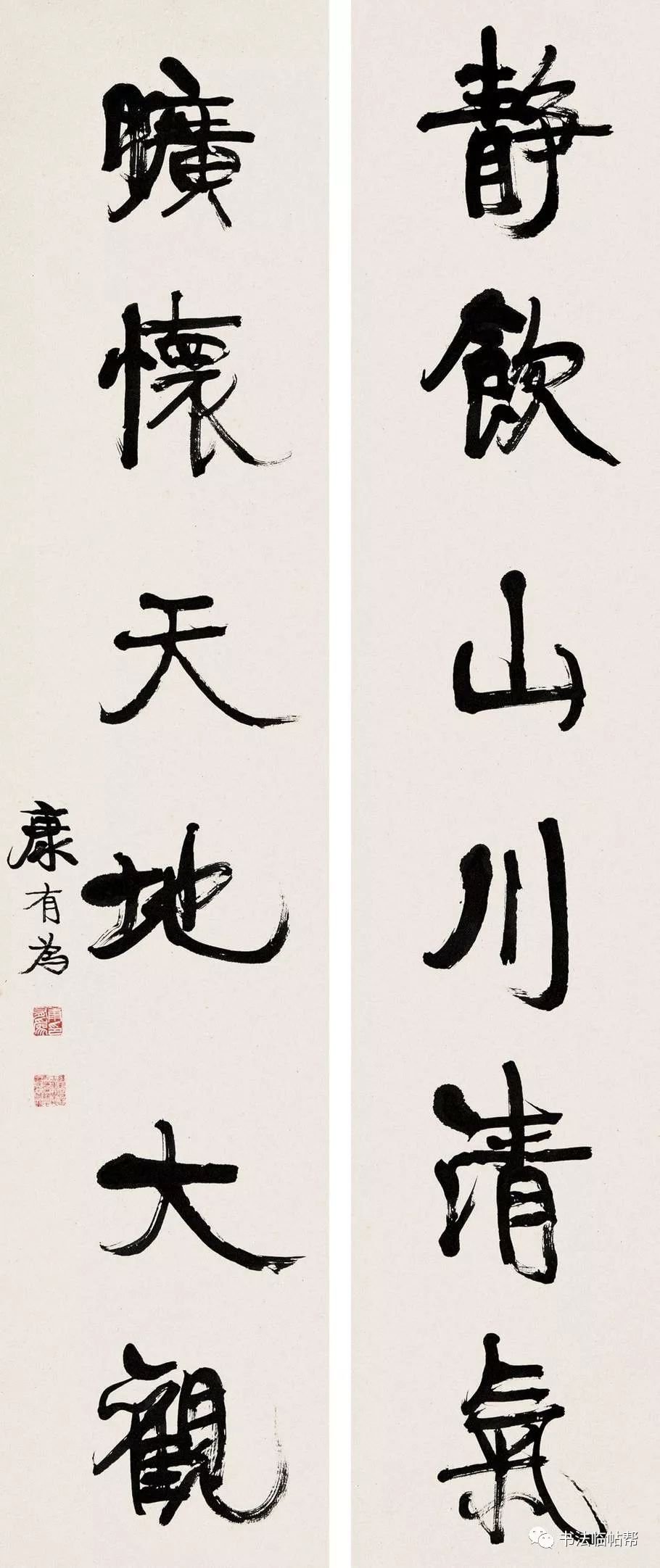

康很诚恳地说,那很好,很好,你已有相当基础了,但求学首先要立志,存其大者远者,对于古人的著作,最重要的是明白微言大义,不可专在词章上,用功夫要通今,能致用。学书之道,也要能博能约,那些专学一家的人,也是书奴。纵然学得十分相似,还是寄人篱下,没有自己的面目。你看自古以来成为名书法家的,都是能入、能出、能化,而自有特色的。关注书法临帖帮,阅读更多优质内容

例如学颜真卿、柳公权的人,专门去注意形式,什么蚕头燕尾啦,颜筋柳骨啦等等,而没有理解他们的渊源创造,入而不能出,就一定食不能化。关注书法临帖帮,阅读更多优质内容

我接着请老先生说说学书应从何人手。他说,你提出这个问题,不是三言两语可以解释得了的。从中国文字的演变来说,甲骨至中鼎不必谈,即从篆字谈起,自秦始皇统一文字以后到今天两千多年,中间发生了多少变化,但是总的说来,不外方笔圆笔两种,篆近于圆,隶近于方,但也不能一概而论。关注书法临帖帮,阅读更多优质内容

不过篆书多内向,隶书则多外拓,一张一阖,各有妙处,至于演变到正楷以后,千姿百态,较之篆隶,变化更多。进到草书,则驰聘自由,不能不打破机械的方式,但古意犹存。关注书法临帖帮,阅读更多优质内容

其间,章草,最为典型。颜真卿破坏古法自创一格,也还很有章草笔意。这是一般人所未见到的。从今天的应用来说,归根到底,当然以楷行为主,以学碑为主。但学帖也可补碑的不足。你看王右军的字,在凝重中多变化,尤其是他的草书,那种起承转合之妙,也是从篆隶而来。他自己也承认这点,但从来没有人注意到。关注书法临帖帮,阅读更多优质内容

我又问,那么第一步应该学哪些笔帖呢?他答,我说过,书法不过圆方两类但无论圆方,第一步总以学碑为入手,我是一贯主张学碑的人,但我并非把帖一笔抹煞。但基础功夫决不能乱。关注书法临帖帮,阅读更多优质内容

以圆笔而论,如石门碑、郑文公、云峰山石刻等等固可学。谷郎碑、水牛碑、瘗鹤铭等等,也可以学。以方笔而论,则龙门碑刻,如孙秋生等可以学。但我们必须注意,这些碑都成于石师之手,他们加工,对原字也有脱节,恐非书家原来笔意,我们学他一定要有鉴别,不可葫芦照画。关注书法临帖帮,阅读更多优质内容

至于南碑中的爨龙颜等碑,寓方于圆,北碑的张玄,寓圆于方,最为超妙,真是楷书的典型。他如钟书宣示表,当然失真,但也由此看出一种由隶到楷的演变过程。如王右军的黄庭经等,对此有师承关系。关注书法临帖帮,阅读更多优质内容

关注书法临帖帮,阅读更多优质内容

他又问我过去学过哪些碑帖?我说颜柳李邕的字都学过,他马上说,那就坏了。学楷必须从魏碑人手,隋唐的名家,都是从魏碑学习来的。他们由魏碑中再求变化,但魏碑是他们的基础,魏碑是中国书法史上承前启后的黄金时代,不学魏碑,根本就不能领会古人用笔之法。关注书法临帖帮,阅读更多优质内容

他特别举苏东坡为例,说,苏东坡学颜字起家,但他不懂得颜字的笔法是从魏碑学来的;黄山谷的字所以比苏东坡好,因为山谷懂得用笔。他这些话,真是我闻所未闻,于是我又间如何才能领悟用笔?关注书法临帖帮,阅读更多优质内容

在此,他又举了一个妙喻,他说,譬如骑马,首先要懂得骑法。如果你能把握缰绳,则左之右之,快之慢之,自然无不如意(否则你无论如何策打,他还是要反抗的,写字运笔也是如此,运笔就等于运缰,笔犹缰也,如果你不懂得运笔,手随笔转,那就不是用笔,相反,则为笔所用了。关注书法临帖帮,阅读更多优质内容

为了用笔如意,执笔不要太高,但也要看字之大小,可以斟酌腕力、肘力、指力的配合运用,使各得其所、古人所谓永字八法之说,只可供参考而已。苏东坡不懂笔法,所以只是一味向外开拓,没有开阖进退,原因在此。关注书法临帖帮,阅读更多优质内容

二

我在上海盘桓几大之后,又遵父命,前往杭州拜候汪千仞先生。汪在广稚书院学习时,被选派到英国学医,归国后在杭州自建双十医院,地点在西湖南屏山下。其兄汪莺翔,是清华教师,又是溥仪的老师。关注书法临帖帮,阅读更多优质内容

一次,我偶然对他谈到在上海时,曾与龙积之先生去看过康有为,谈了许多话,汪说,我与康先生也认识,好几次问我午时茶精和神曲茶精(此二药均汪所发明)。他可能已来杭州避暑,你再想和他谈,我可以陪你一同去游览一下他的山庄,因为上次在上海谈书法问题,我很感兴趣,如能再去请教一次,是求之不得的。关注书法临帖帮,阅读更多优质内容

康在西湖之西丁家山上有一栋别墅,和汪先生的医院距离不远。汪先生即雇一小艇,从他家直到丁家山去。同行的还有汪先生唯一的女儿汪振芬女士。西湖的风景线,从北可以看到南,从南可以看到北,但在丁家山东面钱塘江,南北两高峰,都尽收眼底。关注书法临帖帮,阅读更多优质内容

丁家山不高,康庄就建在山顶。由于汪与康是熟人,没经通报我们就径直步人他的书斋、当时康老正在看书,见我们到来,即起身表示欢迎。我说,康老先生上次对我的指教,真是胜读十年书,许多都是过去闻所未闻的,我今天特意来拜谒老先生,想就书法方面进一步请教。康老说,我上次谈的,都是一些泛泛之谈,你有志学书,还是要向古人学习,转易多师,但入门的第一步很重要。关注书法临帖帮,阅读更多优质内容

我问,首先应该注意哪些问题呢?关注书法临帖帮,阅读更多优质内容

康说,第一是要注意执笔,即上次我所说的骑马运缰之例;第二要博览;第三要勤习;最后是掇取众长,化人为我。关注书法临帖帮,阅读更多优质内容

我说,关于执笔,上次老先生说不能太高,腕肘指要配合运用,我还是知其然不知其所以然,请老先生再予赐教。康说,为什么执笔要低呢?因为执笔太高,则运笔不灵,而且飘浮不定,下笔无力,容易流于轻滑。例如吃饭用著,如太高了则夹菜不起,当然,也要看字之大小,若一味用低笔也是不行的,如写榜书,那一定要腕肘并用,用笔太低就不能展开了。说时,他即拿一笔示范给我看。关注书法临帖帮,阅读更多优质内容

我又问,中国的笔帖这么多,所谓博览又从何览起呢?勤习又从何习起呢?康答,何谓博览,有两点意思:一是要了解中国文字的沿革变化;二是在博览中也要有主次类别之分,要博览而约取,不要泛滥无所归。关注书法临帖帮,阅读更多优质内容

例如看篆字,除了沿革变化之外,就要从中选择几种有代表性的去深入多看,多临但决不是说将历史上所有写篆书的碑帖,都要一一学习,那是办不到的,而且也不必如此。关注书法临帖帮,阅读更多优质内容

至于勤习,主要是通过自己比较选择之后,择优临摹,但不可拘泥于一碑一帖,每学一种,最多10天一换。在临摹之前,必须先作一道看的功夫,体会他的结构与用笔,做到心中有数,才能手中有数。关注书法临帖帮,阅读更多优质内容

我又问,如何化法呢,问到这里,他不觉笑起来说,这个问题全靠自己去体会了,赵括熟读兵书,终遭杀身之祸;马傻善谈兵法,而有街亭之败。学书也是如此。关注书法临帖帮,阅读更多优质内容

能到化境,才是有真功夫。所以,我一向反对食古不化,作古人奴隶,以现在的书家来说,如曾熙是得笔于张玄碑的,可是他的字已非张玄碑了。清道人的字,得笔于郑文公碑、云峰山石刻等,但他的字也自成一格了,主要是他能化人为我,入而能出。关注书法临帖帮,阅读更多优质内容

又如邓石如得笔法于李斯,而又与李斯不同;张裕钊得力于魏碑,尤以崔敬邕碑为多,但也转易多师,自成风格。中国学颜字的的太多了,我认为真正有成就的只有一个,何绍基。此中妙用,全靠自己体会,但多看、多临的基本功,也是不可少的,否则就不能达到心中有数,手中有数了。关注书法临帖帮,阅读更多优质内容

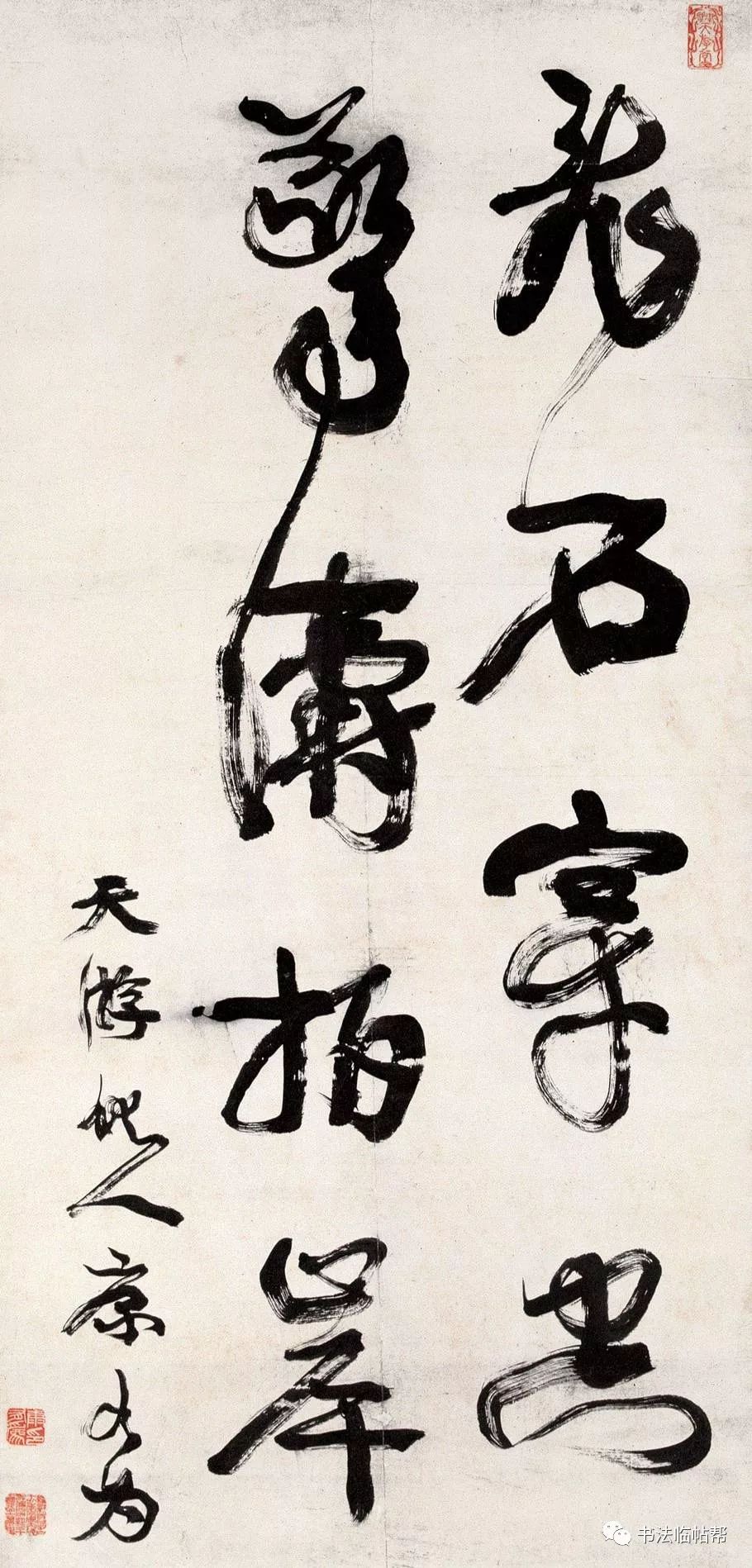

我又问,那么老先生的字如此变化,究竟得笔法于什么呢?他听了我的话后,忽然大笑起来,他继续说,你知道我是主张变法维新的,难道我的一切主张,都是抄袭日本西欧的吗!关注书法临帖帮,阅读更多优质内容

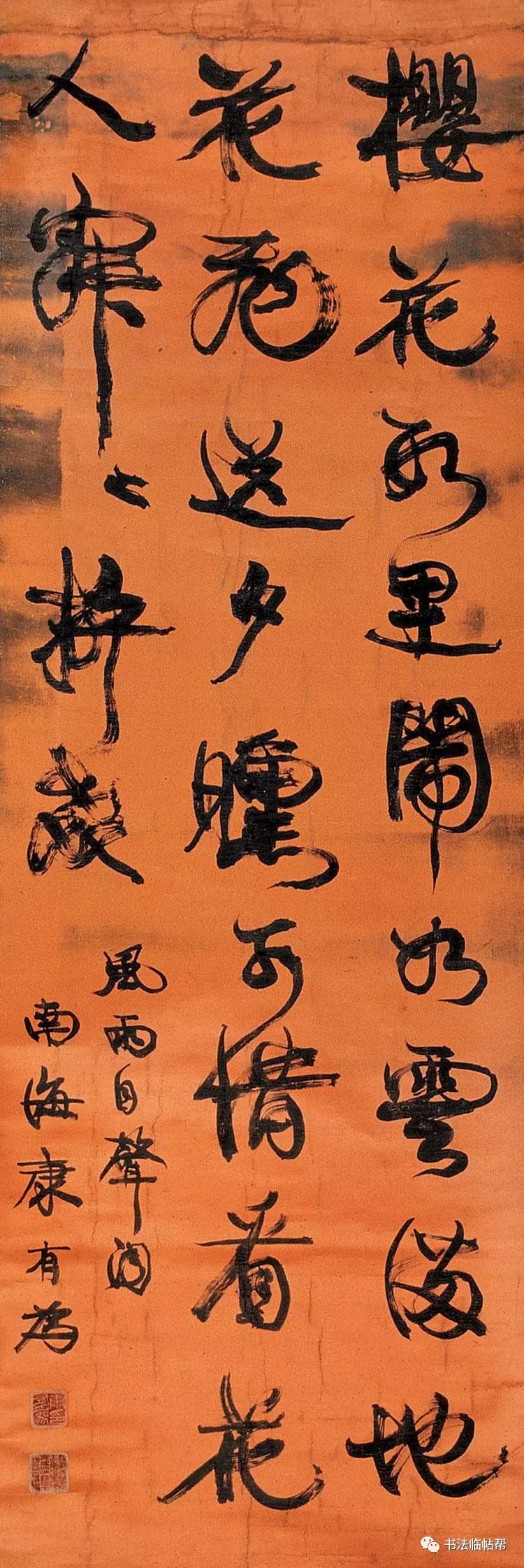

当然,我的字也是多方吸取,转易多师的。有篆意,有隶意、更多魏碑意。我平时很爱好《石门铭》、《郑文公》、《泰山金刚经》,以至《爨龙颜碑》等,但我的字截然和这些字不同。然而,不能说我和这些碑不发生血肉关系。关注书法临帖帮,阅读更多优质内容

可是,我不求形似而求神似,我自信做到了这一步。你看我的字,能说是那一家那一派吗?古人说:学我者死,我是不主张别人专门学我的,应该转易多师,自成风格。所以,我对历来专学一家的人,认为是最不足取的。话到这里,我看时间已不早,即对汪老先生说,今天太劳累康老先生了,我们走吧,于是,我们起身告辞。关注书法临帖帮,阅读更多优质内容

李任夫(1907.5.5-1994.1.9)原名李超民,广西灵川人,1920年桂林省立三中毕业,1925年任桂林《革命周报》主编。1931年任广西省师院教师、省民教馆主任。1934年在梧州加入中国革命大同盟,1936年6月毕业于日本早稻田大学,1937年任李济深侍从秘书。

本文选自

《文史精华》

原题为:《听康有为先生谈书法》

作者:李任夫

版权归原作者所有