编者按:

林语堂在20世纪30年代就曾写道:“书法提供给了中国人民以基本的美学,中国人民就是通过书法才学会线条和形体的基本概念的。因此,如果不懂得中国书法及其艺术灵感,就无法谈论中国的艺术。

由此可见,书法是理解中国传统文化的重要通道。邱振中的《艺术的泛化》揭示了书法与各类事物建立联系的方式,尤其是指出书法的阐释者和参与者合一,逐步建立了一个丰赡的意义系统,进而解释中国传统文化的某种深层机制。

艺术的泛化

——从书法看中国艺术的

一个重要特征

一、泛化——问题的提出

关于中国艺术的特征,已有许多讨论,但始终有一个问题没有受到应有的重视,那就是艺术的泛化(generalization of art)。

我们所说的泛化,指的是艺术活动与其他人类活动的充分融合。人类对艺术达到自觉意识以前,泛化表现为艺术活动和其他活动(巫术、生产劳动等)糅为一体;人类对艺术达到自觉意识后,泛化表现为参与艺术活动人员的广泛性以及艺术与参与者精神生活联系的密切性。

关于人类艺术活动的起源,已有种种假说,如起源于劳动、巫术、游戏等等;关于最初艺术作品的制作,也有各种不同的假说:有的认为是模仿,有的认为是投射,有的认为是表现。除游戏说以外,各种起源论中,艺术都离开其实用目的,具有自己独立的功能。不过,游戏不是人类艺术活动的惟一起源。有充分的证据表明,巫术、劳动与人类最初的艺术活动关系十分密切。早期艺术活动与巫术、劳动的融合,即是一种“泛化”。在这种融合中,巫术、劳动中的有关内容——如图像制作——不可能分离出来,“泛化”是无法回避的(图1)。这种泛化是各民族文明史的共同特点。它与人们对某种艺术达到高度自觉意识后,仍然与人类其他活动相融合——如今天音乐与商业活动的融合——具有不同的意义。

图一:新石器时代 鲵鱼纹彩陶瓶

随着人类社会经济、政治、文化的发展,逐渐形成了分工制度;对于艺术,人们的自觉意识也不断走向成熟,它们自然要受到分工制度的影响。人们一直努力把艺术从其他人类活动中分离出来,为它们争取独立的地位。例如南朝时期人们对“文”、“笔”的讨论,便是为了区分文学作品和非文学性的作品。这种努力促使人们对艺术活动的独立性进行关注与思考,艺术由此而获得长足的进展。人类各种艺术创造活动逐渐一项项转变为独立的专业活动:音乐、绘画、雕塑……然而,有一些艺术活动达到自觉意识以后,仍然与人类其它活动糅合在一起。甚至人们有意识地大量创作独立的艺术作品以后,它仍然通过种种途径,与大部分社会成员的精神生活保持密切的联系。这是艺术的另一类泛化。

在思考泛化问题时,参与者的人数是个需要考虑的因素。泛化的本质是艺术精神向人类其他活动的渗透,但参与人员的数量是一个重要标志,它反映渗透的规模。对不同领域、不同时期泛化程度进行比较时,也需要考虑人数问题。

人类对艺术达到自觉意识以前,群体参与的特点是非常明显的。以今天某些地区仍然保存的“傩”为例。“傩”是在一年中的特定时间举行的祈福驱邪的仪式,它包含富有特色的歌舞表演。当全体民众还虔诚地相信这种仪式的驱邪功能时,观众和表演者都沉浸在一种热烈而神秘的气氛中,但今天参观“傩”的观众,成分、心态都与以前大不相同,记者、民俗学者和旅游者的介入,使观众与表演者的关系、与这一仪式本义的关系,已经完全改变。我们当然可以说这仍然是一种群体参与,但它和达到自觉意识以前的群体参与不可同日而语。那时,他们所参与的是一场与自己命运有关的活动,而今天的参与则是某种心理活动与作品的暂时联结。因此我们在判断今天艺术的泛化时,对“参与者”要做一限定。我们把参与者规定为创作者和表演者,而把观众排除在外。现代社会中很少有人完全不接触艺术,电影、音乐、设计等,与所有人都存在某种程度的关联,但是一般说来,这是一种远离人生道路的观赏。他们是地地道道的旁观者。我们把包括参与者与旁观者的广泛介入称为广义的泛化(generalization of general),而把只包括参与者的广泛介入称为狭义的泛化(generalization of special)。本文只讨论狭义的泛化。狭义的泛化把人们与艺术活动两者之间关系的密切程度做了一个限定,这使我们能够在一个较小的范围内对艺术的泛化现象进行比较深入的考察。后文所提到的泛化,都特指狭义的泛化。

我们还无法为泛化的判断确定一个具体参数——参与者在社会成员中所占的比例,但在某些特殊的情况下,我们能够有把握地谈到这种现象。例如唐代诗歌。诗歌是中国文化阶层必须具备的一种文化修养,同时又是科举考试的一项重要内容,诗歌创作在中国具有明显的泛化性质。唐代人们对诗歌的热情达到空前的程度,作者几乎扩大到一切社会阶层。“其人,则帝王、将相、朝士、布衣、童子、妇人、缁流、羽客,靡不预矣。”从偶尔留存的劳动者的作品来看,作者的范围比这里所说的还要广泛。数量众多、范围广泛的参与者,正是我们判断泛化的重要依据。然而,在中国文化史上,在所有能够谈到泛化的场合,最典型的例子,无疑是书法。

二、书法的泛化

书法艺术泛化的原因是明显的。书法与其他人类活动的广泛融合,首先是由于它和实用书写的密切联系。

中国书法是从汉字的实用书写发展起来的一种艺术样式。语言文字是人类使用最频繁的一种符号系统,它渗透到人类活动的一切领域。书面语言虽然比口语运用的范围要小一些,但它所涉及的范围仍然是人类其他活动难以相比的。因此,如果从文字的日常书写中发展出一种艺术,它必然通过文字的运用而与人类其他活动产生密切的联系;即使它有朝一日成为独立的艺术创作活动,日常生活中的书写,也必然会把这种艺术的影响带到其他一切与文字有关的活动中去。

我们现在所了解的关于汉字发生的材料,是一批约五千年以前的刻写符号。从这些刻写符号到公元前14世纪的甲骨文字,中间的变化我们几乎一无所知。从现代人的观点来看,甲骨文字时期人们已经具有熟练的书写技巧,刻、写的字体具有一定的装饰效果。此后字体屡经改变,书写技巧不断丰富。公元2世纪,文献记载了人们对书法抒情功能的认识,这表明书法已经在实用书写之外获得了崭新的品质。这是书法艺术确立的标志。从公元3世纪到公元5世纪,汉字中的草书、行书、楷书都已发展成熟,书法技巧也达到空前的水平,出现了王羲之这样继往开来的杰出书法家;同时人们对书法艺术的自觉意识也在这一时期上升到新的高度,思考、赏玩、品评,蔚成风气,留下不少重要文献,对此后书法艺术的发展产生了深远的影响。这是书法史上十分重要的一个时期。至此,中国书法开始在文化史上占有特殊的地位。

与其他艺术不同的是,从书法的发生到它的高度成熟,都与实用书写紧紧联系在一起。

今天我们所能见到的公元5世纪以前的书法作品,都是实用性书件。文献记载的作品数量当然要大得多,但就记载而言,公元5世纪以前的书法作品中,有可能为观赏目的而创作的,只是偶尔一见。例如王羲之的“扇书”。扇上题字,当然是为了赏玩,这是比较可靠的非实用性书件,但它在王羲之的作品中只占极小的比例:宋明帝藏王羲之书127卷,其中“扇书”2卷;唐太宗藏王羲之作品150卷,其中“扇书”1卷。前人著录的作品,绝大部分是书信。

世界上各民族文字的书写,都会随同发展出一种审美意识,在这种审美意识的影响下,产生对书写加以美化的要求,于是逐渐形成一种装饰性的书写风格,并由此发展出一种具有浓厚装饰趣味和图绘性质的书法艺术。这种书法从它形成装饰风格开始,便与日常书写拉开了距离;它成熟以后,与日常书写几乎不再保持任何联系。我们通常把这类书法称做“美术字”。汉字书法史上也出现过对装饰性的追求——甲骨文和青铜器铭文中便有种种迹象,但人们始终没有离开日常书写来发展自己的审美意识,因此对装饰性的追求一直是文字书写中的一条支流。在这条支流中,有的作品表现出浓厚的图案意味,如鸟书、虫书(图二),如鄂君启节、中山王囗鼎铭文等,但它们始终无法影响到中国书法的深层性质。

图二:春秋 越王勾践铜剑铭文

对日常书写的依赖是中国书法立足的基点,也是它与其他民族书法的根本区别之一。

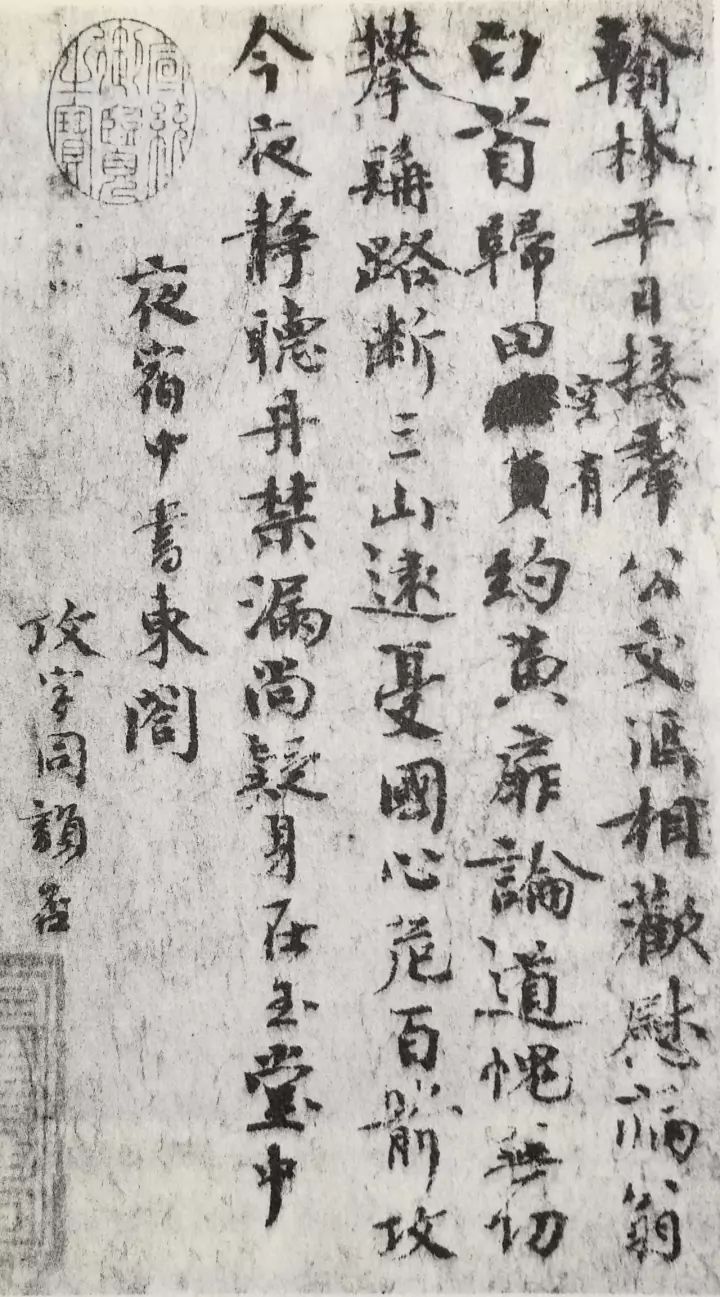

日常书写带来了风格的多样性、随意性,这使书法的形式构成获得了不可穷尽的形态变化,而这些变化最终都有可能成为某种精神生活的载体(图三)。这是装饰性书法永远不可能做到的。

图三:北宋 欧阳修诗稿

公元5世纪以后,书法创作的独立性越来越明显,作为艺术品而创作的书法也逐渐多了起来,但是书法艺术与日常书写的长期共生,已经使它们结合成不可分拆的整体。比如说,作为一种艺术的创作,需要长期的技术上的准备,而书法艺术和日常书写的基础训练完全重合。每一位未来的书法家都与他的同伴一样,学习这个时代通行的方法、技巧和风格——包括从执笔姿势、范本到书写节奏等一应细节,作为创造未来伟大作品的第一步。 这个简单的事实对中国书法的影响是巨大的,它使这种艺术与每一时代知识者——并通过知识者与整个社会——建立了异常亲密的联系,而且这种联系完全是从无意识中发展起来的。一种达到高度自觉的艺术,能与数量众多的社会成员保持潜意识中的密切联系,是一种罕见的例外。这完全是书法依赖于日常书写的结果。不论是未来的书法家,还是一般的知识者,早年共同的基础训练使他们始终保持一种默契,保持一种通过书法而彼此沟通的可能。这成为书法中有关观念对整个社会产生重要影响的心理基础。

中国书法领域师徒授受的习惯根深蒂固,人们津津乐道笔法流传的世系,煞有介事地谈到笔法的“中绝”。这与书法对日常书写的依赖密切相关。日常书写训练的基本原则是童蒙对先生的完全依赖。这使人们从一开始拿笔,一开始学习文化知识,便进入书法与精神生活互相渗透的过程。如果人们离开直接亲授的传统到历史中去寻找合用的技巧,这种互相渗透便可能受到破坏。书法家之间的“亲授”与一般启蒙老师对学生的“亲授”当然有一些差别,但直接传承的本质在这里并没有什么不同:在最大程度上保证操作规则的延续。对“亲授”的强调,无形中成为保护书法与日常书写密切关系的一种手段。反过来,书法领域当然要维护这一“亲授”的传统。

在后面的论述中可以看到,为了保证书法艺术与日常书写的密切联系,除了这里谈到的基础训练方式以外,书法艺术在审美标准、艺术功能、才能构成等方面都形成了与此相适应的机制。

保证书法与日常书写的密切联系,即保证了这个领域人们的广泛参与,保证了书法与一切精神活动的互相渗透。也就是说,保证了书法的泛化。

书法艺术与日常书写的密切联系,使所有使用文字的场合都可能在艺术性方面提出要求,不论是喜庆、记功,还是祈福、记游,只要是使用文字的地方,都会留下书法家或者善书者的手迹。另一方面,书法技巧与日常书写训练合一,使一个时代所把握的技巧得到真正的普及。一些根本不可能寄予美感意识的场合,如账簿、契约等,却留下了异常精彩的字迹。由于书写者的技巧完全得之于当时通行的书写方式,而这些技巧大部分已随那个时代的消逝而风流云散,因此我们往往惊叹,这些作品如此轻松地运用着我们百思而不可复得的技巧。

图四:晋残纸

未必所有人都承认那些契约、文书是艺术作品,但无疑每一位现代书法家都能由此得到启发——那些线条的力度、丰满性以及用笔的某些技巧,远远超过许多后世的名流。这无论如何是一种有趣的现象。一个时代的书法水平,从人们意想不到的地方,以人们意想不到的方式表现了出来。

三、美的泛化与艺术的泛化

书法对书面语言日常应用的依赖,使它的发展与语言始终保持异常亲密的关系;而书法与语言这种长期共生,又使它的深化具有可靠的依凭。语言所具有的重要地位、种种神秘性质、与感觉一思维方式的隐秘联系,都成为可能影响书法艺术性质的因素。这一切,都提醒我们注意书法和这个民族深层精神生活的联系。中国书法泛化的深层原因,一定要到这个民族精神生活的发源之处去寻找。

中国古代的哲学、美学思想中,包含着美的泛化和艺术的泛化的倾向。

前人所用的“艺”、“美”等概念的内涵,与这些概念的现代内涵不尽相同。如“艺”,在古代指的是“技艺”,范围很宽,既包括今天所说的“艺术”、“艺术技巧”,又包括骑射、计算等内容。尽管如此,这些概念与我们今天所说的“艺术”有一部分内涵是吻合的。

中国古代最早从“五味”、“五色”、“五声”所给人的愉悦谈到美,同时从阴阳五行的学说去加以解释,认为“五味”、“五色”、“五声”都是由“六气”(阴、阳、风、雨、晦、明)产生,并且与“五行”(金、木、水、火、土)一一对应。

阴阳、五行是古代中国哲学中事物存在的普遍形式(一切事物都可以与其比附),有时又作为事物产生的始基(它们可以派生万物)。美与阴阳、五行的关联,意味着它已经进入万物存在、转化的大千世界中。

《国语·周语下》中记载了伶州鸠的一段话:“气无滞阴,亦无散阳,阴阳序次,风雨时至,嘉生繁祉,人民和利,物备而乐成。”伶州鸠通过阴阳概念,把“乐”与自然、社会、生产联系在一起。

到汉代,董仲舒则把美扩展到自然的运行、流转:“天地之行,美也。是故春袭葛,夏居密阴,秋避杀风,冬避重漯,就其和也。”(《春秋繁露·天地之行》)

美成为宇宙万有的一种属性。

庄子也谈天地之美,但天地之美在这里被赋予更重要的哲学含义:

夫天地者,古之所大也,而黄帝、尧、舜之所共美也。(《庄子·天道》)

天地有大美而不言,四时有明法而不议,万物有成理而不说。圣人者,原天地之美而达万物之理,是故至人无为,大圣不作,观于天地之谓也。(《庄子·知北游》)

“天地”几乎等于宇宙的边界,提出“天地”之美,把美的外延扩大到了整个宇宙。但庄子的命意不止于此。通过对“天地之美”的推究、省度,可以领会“万物”存在的秘密——“理”,由于这是“至人”、“圣人”所采用的认识方式,因此具有规范的意义。韩非认为“道”是哲学的最高范畴,但“道”与“理”不可分,“道”是宇宙万物存在的总规律,而“理”则是具体事物存在的规律。他说:“道者,万物之所然也,万理之所稽也。理者,成物之文也;道者,万物之所以成也。故日:道,理之者也。……万物各异理而道尽。”(《韩非子·解老》)万物所含之“理”各有不同,但所有“理”合起来便是“道”。

“道”是一切事物的始基,“天地”的发生、存在自不例外;“天地之理”无疑是“道”在“天地”中的体现。

“原天地之美”成为通向“理”,并进而通向“道”的必经之途。

人们普遍注意到庄子哲学的美学化倾向,但其中仍然由于一些环节的缺失而在陈述中不能贯通。从“原天地之美”而通向对“道”的认识,即是这样的一个环节。由一个美学上的目标而达到对哲学最高境界的把握,美学和哲学于此牢牢地联系在一起。庄子在自己的著作中留下了清晰的线索。

如何“原天地之美”呢?这就是庄子所说的“心斋”、“坐忘”:

回曰:“敢问心斋?”仲尼曰: “若一志,无听之以耳而听之以心,无听之以心而听之以气!听止于耳,心止于符。气也者,虚而待物者也。唯道集虚。虚者,心斋也。”(《庄子·人间世》)

仲尼蹴然曰:“何谓坐忘?”颜回曰: “堕肢体,黜聪明,离形去知,同于大通,此谓坐忘。”仲尼曰: “同则无好也,化则无常也。而果其贤乎!丘也请从而后也。”(《庄子·大宗师》)

只有通过“心斋”、“坐忘”,才可能领悟“道”,才可能达到与万物的“同”、“化”。既然“原天地之美”可通于“道”,既然只有“心斋”、“坐忘”才能通于“道”,则可知“心斋”、“坐忘”为“原天地之美”的必经之途。“心斋”、“坐忘”——“原天地之美”——“万物之理”——“道”,成为庄子一条主要的认识路线。

庄子以他独特的思路使“美”通向宇宙万物。

“美”与“善”的联系成为“美”通向“万物”的另一途径。

据文献记载,人们很早便认识到对声色之美的追求与伦理道德要求之间的矛盾。如《左传·昭公二十八年》:“夫有尤物,足以移人,苟非德义,则必有祸。”

《国语·楚语上》:“灵王为章华之台,与伍举升焉,曰:‘台美夫?’对曰:‘臣闻国君服宠以为美,安民以为乐,听德以为聪,致远以为明。不闻其以土木之崇高、彤镂为美,而以金石匏竹之昌大、嚣庶为乐;不闻其以观大、视侈、淫色以为明,而以察清浊为聪。”伍举以德政为美。

人们更多注意的,是把美纳入一定的规范中:

齐庆封来聘,其车美。孟孙谓叔孙曰:“庆季之车,不亦美乎?”叔孙曰:“闻之,服美不称,必以恶终,美车何为?”(《左传·襄公二十七年》)

美必须符合“礼”所规定的等级差别。

孔子用他特殊的方法确立了“善”与“美”、“艺”的联系。他强调“美”与“善”并存的价值:“子谓《韶》:‘尽美矣,又尽善也。’谓《武》:‘尽美矣,未尽善也。’”(《论语·八佾》)实际上承认美与善是两个独立的概念。这成为他强调“乐”、“艺”独立价值的张本:

子曰:“兴于诗,立于礼,成于乐。”(《论语·泰伯》)

子曰:“志于道,据于德,依于仁,游于艺。”(《论语·述而》)

对于孔子来说,“礼”、“道”、“德”、“仁”,是人生与社会的最高目标,又是生存、立足的根据和依靠,但在这些之外,还需要以“诗”为人发展的基础,以“乐”为人最终完成的手段;同时,“艺”亦被提到与“道”、“仁”等平行的地位:以那些精神上的最高境界为依托时,还必须在艺事中得到锻炼。“乐”、“艺”成为实现理想人格不可缺少的手段。

孔子的仁学理想是他不可离之须臾的东西,“乐”、“艺”与仁学理想的这种联系,把“乐”、“艺”——亦把“美”——提到极为重要的地位:它们与“仁”一样,与整个人生不可分离。这里便包含着艺术和美的泛化的深刻思想。

在孔子及儒家后学的思想中,还有一种由于泛化而将艺术导向整个人生、整个生活的趋向。

《礼记·乐记》中提出的“乐不可以为伪”,是艺术中渗入主体精神的理论基础。因此,才可能在音乐中寻求有关人的一切:

孔子学鼓琴于师襄,十日不进。师襄子曰:“可以进矣。”孔子曰:“丘已习其曲矣,未得其数也。”有间,曰:“已习其数,可以益矣。”孔子曰:“丘未得其志也。”有间,曰:“已习其志,可以益矣。”孔子曰:“丘未得其为人也。”有间,有所穆然深思焉;有所怡然高望而远志焉。曰: “丘得其为人,黯然而黑,几然而长,眼如望羊,心如王四国,非文王其谁能为此也。”(《孔子世家》)

“乐”成为真实地表现和认识人的内部生活、真实地表现和认识人生的重要手段。这是其他手段所不能替代的。由此,不难理解音乐在孔子人生理想中的重要地位。

孔子要弟子们谈自己的理想。曾点与其他人的想法很不一样:“莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。”(《论语·先进》)孔子对此大加赞许。

孔子经常谈到“乐”在庙堂中的作用,这里补充了另一面。“乐其日用之常,初无舍己为人之意,而其胸次悠然,直与天地万物,上下同流,各得其所之妙。”(朱熹《论语集注》)

“乐”与万物、身心融合成一体。这正是“乐”在日常生活中的位置,不含道德教训,不超越、凌驾于事物之上,只是应和万物与身心内在的节奏,揭示万物与身心潜藏的律动。这样,人生以及与人生有关的一切,都由于“乐”的介入而获得异样的光彩。

通过以上简略的回顾,可以看出,中国古代思想中美与艺术的泛化主要通过这样三条途径:认识论、本体论和伦理学。孔子主要通过伦理学,庄子和其他哲人主要通过认识论和本体论。这三条道路共同的特点,是在美、艺术与各自的核心范畴之间建立联系,通过这些核心范畴的普适性,把美与艺术的有关精神渗透到一切事物中去。

美的泛化是中国思想史上最深刻的思想之一。它在古代文献与传统文化深层性质之闻建立了一种可信赖的联系。

古代文献在很多场合是我们展开思想的惟一依凭,然而它往往是当时文化阶层为自身的实际需要而编制的文本,它们与整个民族文化(包括非文献和文献文化)的联系,并不是一个能够方便地加以证明的问题。几乎任何思想都在文献中留下了痕迹,但是其中只有很少一部分影响到传统的深层性质。人们可以寻找任何一种陈述与前代文献的联系,但这并不能证明一种观念的重要性和影响的深刻性;而具有泛化性质的思想便不一样,只有它们才具有更多的向文献之外渗透的机会。

关于美的泛化的思想在哲学史文献和艺术现象之间建立了可靠的联系。我们可以在一个非常广阔的范围内有把握地说到某些哲学思想对历史的影响。许多看来与哲学距离遥远的问题——如艺术中某些程式的必要性、修养对于中国艺术家的特殊意义等,都能通过泛化这一环节引向认识论和思维方式的讨论。关于美的泛化的思想成为一座联结各种文化现象的桥梁。

美的泛化包括两点最重要的思想:美无所不在;审美观照是达到最高认识的手段。第一点使一切都成为美学的对象,第二点使一切认识方式都自觉地接受审美观照的影响。从这里出发,才能解释中华民族何以以审美的方式对待一切。

美的泛化是中国美学史和中国哲学史的重要课题,我们只是在寻找艺术泛化的思想根源时对此进行了初步的梳理。这使我们能够从一个新的角度谈到中国书法在文化史上的地位。

书法之所以在中国文化史上占有特殊的地位,并且在几十个世纪中始终稳定地保持着它的基本性质,有一个根本的原因:它作为中国艺术泛化的典型,与传统人文理想的契合,使它在整个文化史上立于不败之地。由于书法通过书面语言的使用而渗入一切事物,它成为体现泛化思想最理想的艺术形式。以审美观照为最高认识方式的民族,特别重视艺术的表达,在这里各种艺术都会受到足够的重视,但一个民族的精神生活无疑会力图在这些艺术中得到充分的表现,这里便牵涉各种艺术表现潜能的问题。音乐、舞蹈、绘画,它们的题材或许能包容宇宙万象,作者或许能于其中寄托一切内心生活,但它们没法抵挡分工制度的压力,它们同日常生活亲密无间的关系无法长久保持。这些艺术在创始初期与这个民族人文理想的亲密联系逐渐疏远,泛化的性质逐渐减弱,逐渐失去调适人文理想与生命过程的功能,而只有书法还保持着与日常书写的联系,长久地维系着中国传统思想对艺术所寄予的一切希望。传统的内涵并非一成不变,但人文理想始终是一个高悬的目标。

传统精神或许对所有艺术都寄予过同样的希望,但只有书法作出了圆满的回应。书法中的意义系统、阐释机制、形式规范都尽力保持着与传统人文理想的密切关系。在一个“意会”重于“言传”的民族里,书法成为感觉一思维方式与表达方式的典范。任何关于书法的思想,只要找到合适的接点,几乎都能引向思想史和哲学史上的重要问题。

注明:

本文转引自《书法的形态与阐释》/邱振中著

北京:中国人民大学出版社,2005,第265页—293页

(邱振中书法论文集)

ISBN 7-300-06558-9