朴学崇尚以古为是,实事求是;追求融会贯通,博雅通达。在此影响下陈鸿寿的书法艺术取法百家,广泛地在金石碑版中汲取营养,并勇于尝试新的艺术风格。同时,陈鸿寿行事为艺潇洒自然,倡导天趣,性灵独运,在碑帖融合早期,他的篆隶以帖入碑,行楷融碑入帖,取得了较高的成就。

朴学影响下的陈鸿寿书法

刘德龙

清朝乾嘉时期,朴学兴盛。朴学由“通经解史”而倡导考据,金石碑版因“证经补史”的独特作用而广受学界关注,对书法也产生了深远影响。陈鸿寿生活在一个追求博雅通达的时代,他在诗、书、画、印等众多领域中均取得了较高成就。

朴学交游圈中的陈鸿寿

朴学“其治学根本方法在‘实事求是’‘无征不信’。其研究范围以经学为中心,而衍及小学、音韵、史学、天算、水地、典章、制度、金石、校勘、辑佚等”。朴学带来了求真求实的学术精神和初步科学思想。实事求是的治学精神开启了多学科研究的大门,除了小学、史学、金石学等文史学科之外,由于通经考史之需,之前为士大夫阶层所忽视的天文学、算学、舆地学、物理学、化学、生物学等自然科学也意外被重视起来。由考据出发进而引发对于自然学科的关注与研究,源于实事求是的求证态度和细致专一的治学理念,与自然科学之间存在着内在精神的一致性。梁启超曾说:“凡欲一种学术发达,其第一要则,在先有精良之研究法。”又言:“研究法一开,学者既感其有味,又感其必要,遂靡然向风焉。”朴学由“精良研究法”开启了一个学术兴盛的新时代。同时,因“解经”需要更多的博雅通达之才,“通才”成了文人士大夫的普遍追求。陈鸿寿即是在此氛围下成长起来的集书、画、印等诸艺于一身的大家。

朴学主张“以古为是”,访碑、考订之风日盛,这也拉开了碑学的序幕。朴学主要参与人员集中在江南地区,虽然人数相对于庞大的官绅阶层不算多,但汇集了当时最优秀的一群学者,形成了一个相对自主、融洽、开放的学术交游圈,产生了巨大的社会影响。阮元是乾嘉时期朴学的巨擘,他在“推明古经”的过程中,以文字训诂、考证辨伪探求经书义理,力图恢复经典原貌,遍访古代金石资料。陈鸿寿在阮元幕下长达十二年,参与《续金石萃编》《定香亭笔谈》《两浙輶轩录》等书籍的编订,同时交游圈中还有黄易、翁方纲、奚冈、陈豫钟、郭频伽、何梦华等热衷金石碑版的一流学者,自称:“余性好游览,每逢名胜之区,登山跻岭,摩挲古碑,考据金石文字,乐而忘返者垂数十年。”处在朴学核心交游圈,书学视野与见识是和朴学发展相同步的,其友朋对书法的探索也影响着陈鸿寿,并给予极大启发。

朴学由考据生发而扩展至诸多学科,朴学大儒均主张博涉多闻并身体力行,为此知识在学科间的迁移、融通就显得尤为必要。钱谦益认为:“古之学者,九经以为经,注疏以为纬,专门名家,各仞师说,必求其淹通服习而后已焉。”各家门类只有在“淹通”的前提下才有价值。被阮元推为“通儒”的焦循认为做学问“执一则不通”,贵在融会贯通,并强调“变通者,趣时者也。能变通,即为时行……能变通则可久”。焦、阮二人都是“扬州学派”的代表人物,焦循注重“通”,阮元重视“达”,曾撰文《释达》来阐述“达”对于学术研究的重要性,强调“智类通明”“通达物理”,体现了“扬州学派”主张贯通群经,力图将经学与诸子及史学融汇一体的学术主张。深受阮元等朴学大家影响的陈鸿寿力图成为“通人”,“通”的前提是博,故陈鸿寿在艺术取法上驰躏百家,孜孜不倦。他的篆刻由汉上溯先秦,着力汉铜印;篆书结体受印化影响,隶书以汉隶为宗,博收约取;行书游走于“二王”帖学一路,偏爱董其昌的流利媚好;绘画以花鸟为多,受恽南田、石涛、陈道复、汪士慎、金冬心等写意画家的影响。陈鸿寿在广泛学习古人过程中发现自我,在融通中铸造新风格。朴学通达的学术追求影响着清代书画的取法与创造,碑帖融合即在此学术氛围中逐渐展开。

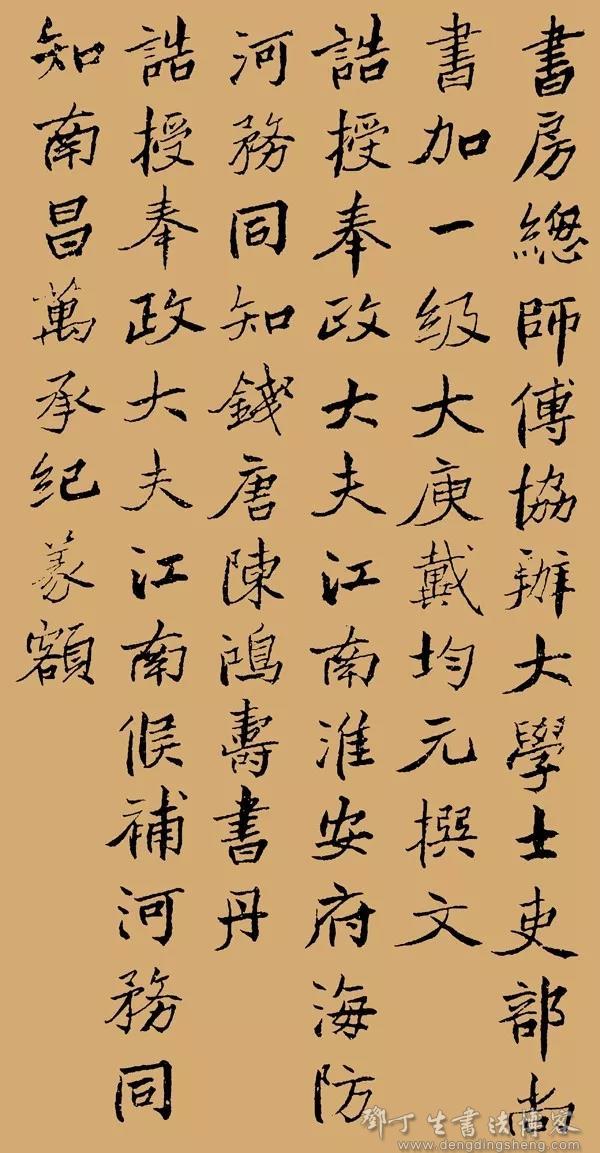

在朴学兴盛之前,清代早中期崇尚温文尔雅的文人风尚,书法主要是“二王”和唐宋以来的书写传统,故以赵孟頫、董其昌一路书风为主,称为帖学;陈鸿寿早年对帖学孜孜以求,《圣教序》字形、笔意常常出现在他笔下,陆续研习了颜真卿、米芾、苏轼、黄庭坚、赵孟頫、董其昌等人书迹。吴清鹏在《种榆仙馆诗钞序》中说:“先生以书名海内,尝为其女夫赵漱厓书小册,自谓不及赵文敏亦庶乎鲜于伯机。观其纵宕豪逸,驰躏百家。梁山舟学士叹为天才自负,非过言矣。”朴学因通经证史而将视角拓展到秦汉及以前的金石文字上。为了与帖学对应,学者将金石学中的碑石摩崖独立出来,称为碑学。在帖学“驰躏百家”的同时,陈鸿寿对碑学也是不遗余力地钻研。其隶书以汉隶为根基,对《凉州刺史魏元丕碑》《成阳灵台碑》《庐江太守范式碑》《石门颂》等用功尤勤,一心摹写。他同时继承了帖学和碑学传统,并尝试碑帖融合。入帖尊碑、不相偏废是陈鸿寿书法变革的根基,也是“以古为是”朴学理念的具体体现。

朴学的“实事求是”除了用于“推明古经”之外,还有“实学”“实行”“务实”等意味。陈鸿寿在诗文书画方面是颇有成就的通才,志向却是能立“事功” 的“循吏”。其视艺术为余事,就是受此影响。他曾在铁保麾下,铁保对其颇为看重并深知他的想法,“曼生诗笔挺健,卓然成家,兼通篆隶,尤留心吏治,为有体有用之学”。铁保感叹他的才情高迈,却乐于做下吏,“惟是造物位置人才与人之际遇,往往不可思议,使二生擢高第,入词垣,文学侍从,未必不与邹枚并肩,文章华国,乃屈为下吏,溷迹风尘用违所长,以簿书销磨其抑塞奇瑰之气,一行作吏,此事便废,不能竟其所学,克臻极诣,惜矣。然豪杰固不可测,依古大有为之士,何尝不作粗官,何尝为境遇所夺,出其绪余遂足不朽,且置身清贵,止能以笔札名世,而不能见之事功。二生身膺民社,倘能直古人之学问为学问,古人之治术为治术,则有造于一方一邑者,循良实绩,而非文士之虚声,其所获不亦多乎……”

由于商业的发达,官方与民间对学术的资助颇为盛行。“扬州八怪”等独立艺术家群体兴起,赵翼、王鸣盛、钱大昕、段玉裁、章学诚等学者从事研究与书院授课均能获得较为丰厚的待遇,出仕为官已经不是文人的唯一出路了,清代文人的谋生道路和成名途径开始多样化起来。但在朴学务实精神的影响下,陈鸿寿心中,循良实绩更胜于文人之虚声。美国学者列文森(Joseph R. Levenson)在《从绘画看明代及清初社会的文人业余精神》一文中谈到明代和清初时期文人士大夫轻视专业,重视业余,视艺术为“余事”的普遍现象,为我们观察陈鸿寿打开了一个新视角。同时,可以看到朴学对陈鸿寿人格铸造及艺术风格的影响是显著而明确的。

陈鸿寿 行书七言诗轴 上海博物馆藏

朴学影响下陈鸿寿的“天趣”审美观

朴学引发了金石碑版考订热潮。同时,金石碑版“古质奇趣,新体异态,乘时独出,变化新生”的特质也深刻影响了清代书家的审美法。康有为谈碑学“十美”:“古今之中,唯南碑与魏为可宗,可宗为何?曰:有十美。一曰魄力雄强,二曰气象浑穆,三曰笔法跳越,四曰点画峻厚,五曰意态奇逸,六曰精神飞动,七曰兴趣酣足,八曰骨法洞达,九曰结构天成,十曰血肉丰美。是十美者,唯魏碑、南碑有之。”“宗”即宗师,为后学所效法,可见其影响之深远。

蒋宝龄在《墨林今话》中讲:“曼生酷嗜摩崖碑版,行楷古雅有法度,篆刻得之款识为多,精严古宕、人莫能及。”又说:“凡诗、文、书、画,不必十分到家,乃见天趣。”“天趣观”是陈鸿寿艺术的核心,他认为艺术作品中饱含“天趣”很重要,即便存在一些不到位、不完善也不要紧。天趣是一个含义丰富的审美词汇,从字面上看可以分为两个方面,一是“天”,有天然、自然、天性、率意,不做作、不经意、不修饰等意思。二是“趣”,趣味、旨趣、意味、情态、风致等。“趣”非刻意可得,明人袁宏道说:“世人所难得者唯趣。趣如山中之色,水中之味,花中之光,女中之态,虽善说者不能下一语,唯会心者知之……夫趣得之自然者深,得之学问者浅。”“趣”更多来自本真,只能会心,难以言说。

天趣乃天然流露之趣,亦是不做作、不修饰之真趣。陈鸿寿的“天趣观”既是中国哲学对“生”的持久关注,又是清早期审美思潮和金石学影响等因素综合作用的结果。康有为在“十美”中的“意态”“精神”“兴趣”“天成”“丰美”等诸多词汇语义是对“天趣”内蕴的总结和发展。

陈鸿寿思维敏捷,技艺娴熟精湛,友朋对此赞叹不已。“阮元抚浙时,方筹海防,鸿寿随元轻车往返,走檄飞草,百函立就。暇与诸名士刻烛赋诗,群以为不可及。”工作效率高,“百函立就”,诗、书、画、印的创作速度特别快,曾燠《赠陈明府鸿寿之官岭南》中记录了曼生令人咋舌的刻印速度:“陈生赴岭南,为我留十日。十日不能去,名动广陵客。踏破铁门限,里中各有石。请生为手雕,一日遂盈百。来者生不拒,去者意各得。得者必夸予,精妙世无匹。我初见数章,谓是王冕刻。意匠烦经营,定不受促迫。及兹叹有神,速过书家笔……”治印“一日遂盈百”“速过书家笔”的奥秘就在“意匠烦经营”,因此也就与程式化的“熟练”相区别。陈曼生以速度、意外,无法之法寻求艺术表现的生趣和逸趣,娴熟技巧在即兴抒怀的率意表现中得心应手,兴来挥洒,兴去便止。在画跋中他形象地描绘道:“信笔画数幅,殆如风雨骤至,相赏狂叫,旁若无人。”“余谓画之道,不必求异于人,亦不必专求工整,而落落写来,旨合于古。意气所到之处,数十张顷刻而成。”

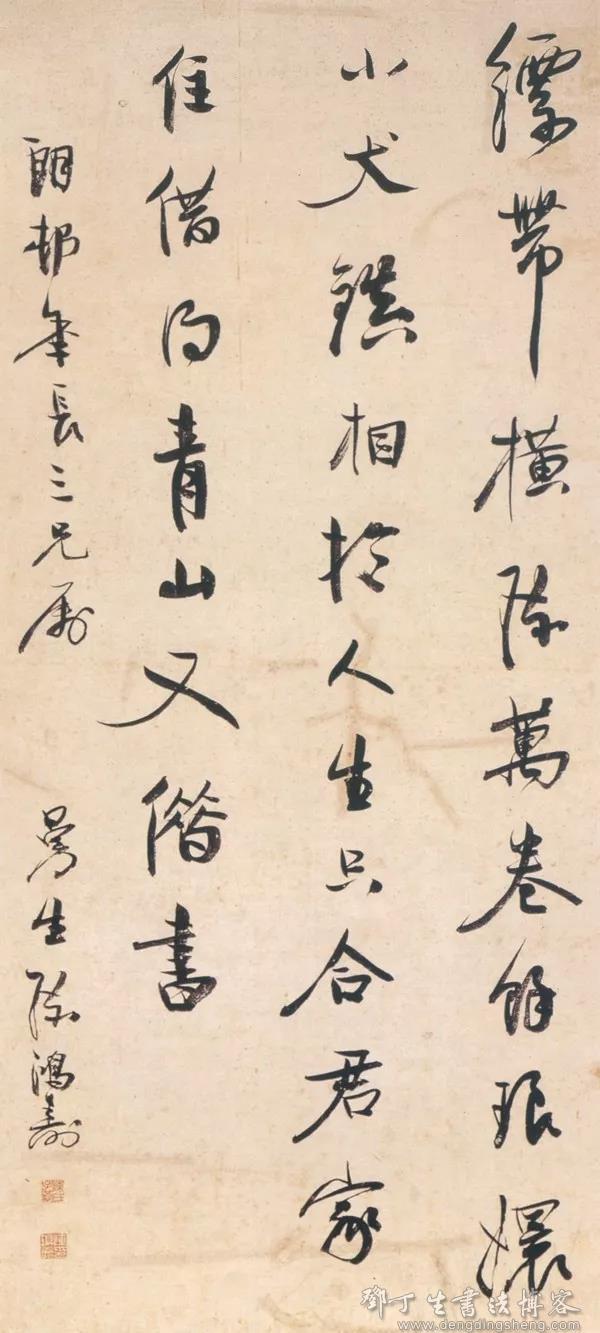

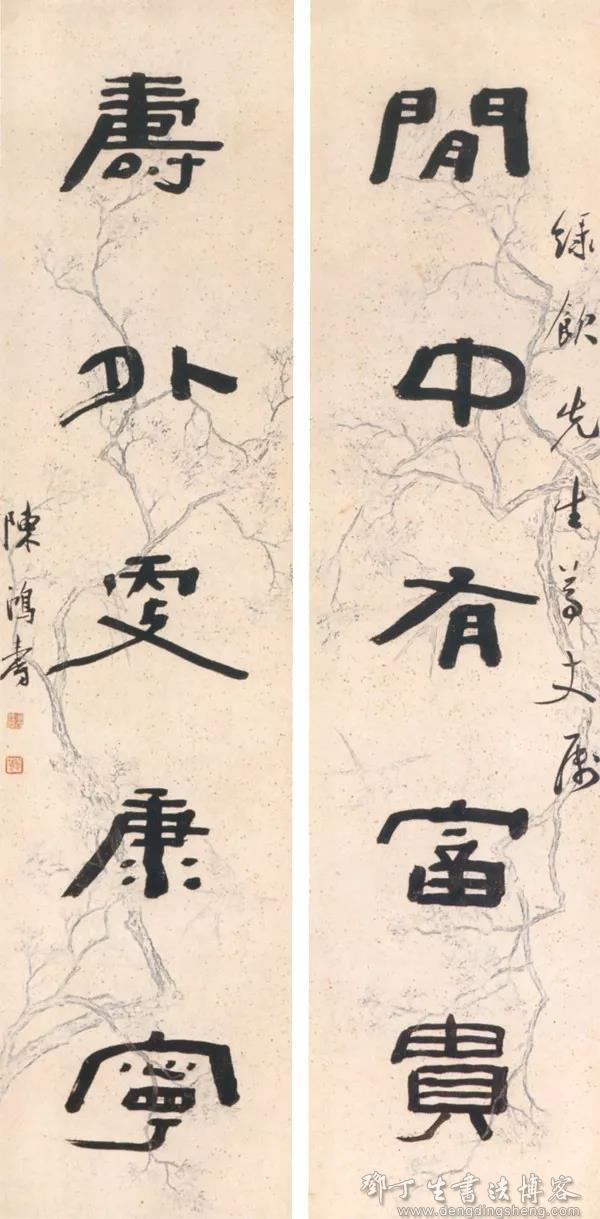

陈鸿寿 隶书七言联 乐常在轩藏

过于熟练容易陷入重复和俗套,如何把握度因人而异。董其昌认为:“画与字各有门庭,字可生,画不可熟,字须熟后生,画须生外熟。”陈鸿寿主张在不经意、不刻意中获得天趣,打破因熟练导致的程式僵化,“无意于佳乃佳”,他在画中题跋:“郝陵川论书云:‘无意皆意,不法皆法。’此妙谛也,余谓画之道亦然,须无意中皆有意,无法中皆有法,则得之矣。”类似表达在其绘画册页题跋中常能见到:“作画以空灵奇想为上,一花一叶随意写来,便成逸趣,非拘拘于形似者所同日语也。”陈鸿寿在“不失法度的率意和似不经意的娴熟”中寻求“不受促迫”的从容和优雅,既不拘于“形似”又不拘于形式,一任自然,天趣盈幅。

即兴创作是中国书画特点所决定的:一是程式性艺术具有便利性,其符号间融合程度高,具有自由组合的可能;二是具有强烈的抒情达意功能。即兴创作过程中的偶然因素又能打破固定程式的呆板和无趣,产生一定的意外之趣,所以很受部分艺术家的欢迎。即兴创作被视为艺术家才华横溢的表现,唐代诗人窦冀在《怀素上人草书歌》中描述怀素创作时的忘我状态:“长幼集,贤豪至,枕糟藉麹犹半醉。忽然绝叫三五声,满壁纵横千万字。”一任自然,即兴挥洒,摒弃刻画之痕,获得天趣,故陈鸿寿作诗也主张“诗到无心味觉长”。同时,天趣也成为曼生友朋品评艺术的标准,陈豫钟在“莲庄”边款说:“昨过曼生种榆仙馆出观四子印谱,乍见绝汉人手笔,良久觉无天趣不免刻意。所谓笃古泥规模者是也。四子者董小池、王振声、巴予籍、胡长庚皆江南人。”学习要“通达”“会变”,活学活用,泥古不化是没有出路的,艺术表现贵在天趣自然。

王潜刚在《清人书评》中说:“以余所见,陈曼生之行书甚隽,篆隶书力求变古法,而结构配合往往伤巧,缘其治印功深,不觉以篆印之习为书也……其铁笔作篆直逼秦、汉,远胜于毛笔之书。”沙孟海也说:“陈鸿寿也写隶字出名,他全仗聪明,把隶体割裂改装,改装得很巧,很醒目。”陈鸿寿隶书装饰性强,结构安排雕琢的痕迹明显,与其倡导的“天趣”不相融洽,但是这恰恰是其隶书的特点,风格强烈,对比巧中见趣、新奇古怪。从风格演变来说,总是有不自然、刻意营造的过程,惜天不假年,五十余岁即逝于河工任上,其隶书还没有走到自然融洽的那一步。从地域风格取向来看,江浙地区自古便以巧思见长,赵之谦从巧与拙层面在《书扬州吴让之印稿》中对浙派篆刻名家做了逐一评述:“浙宗见巧莫如次闲,曼生巧七而拙三,龙泓忘拙忘巧,秋盦巧拙均,山堂则九拙而孕一巧。”“巧七而拙三”的评价更适用于隶书,篆刻清新明快,“巧”的因素倒没有那么高。对于篆隶书过于安排而“伤巧”,陈鸿寿可能也意识到了,心理学上有“缺什么就强调什么”之说,故他常强调“天趣”的重要性。虽然隶书有安排痕迹,但其在艺术上所流露出的率意和自然是有目共睹的。

陈鸿寿 临灵台碑(局部) 民国石印本 求古斋出版

陈鸿寿书法的碑帖融合

阮元在《北碑南帖论》中说:“短笺长卷,意态挥洒,则帖擅其长。界格方严,法书深刻,则碑据其胜。”如何将两项优势结合起来是诸多书家努力的方向。陈鸿寿生活在碑帖的转换期,对于嘉道时期的碑帖融合的研究不应忽视陈鸿寿。

邓石如、陈鸿寿、何绍基、赵之谦都是碑帖融合的节点性人物,在具体策略上各有偏重,邓石如具有开创之功,陈鸿寿承接其后,何绍基、赵之谦铸造大成。邓石如用凝练舒畅的隶书笔意书写篆书,强化提按起伏丰富了篆书的笔意,圆涩厚重,雄浑苍茫。何绍基将金石气加入了行草的书写中,把帖派的字形和碑派的用笔结合,多用颤笔,形成了雄强、朴茂、醇厚的书风。沙孟海评价赵之谦说:“把森严方朴的北碑,用宛转流利的笔行若无事地写出来。”他用与何绍基相反的碑帖融合策略,何绍基以颜真卿行书笔意书写碑的字形,人称“颜底魏面”。陈鸿寿在隶书上引入篆书和行书笔意,线条凝重中穿插灵动,巧拙相生;在篆书行笔中加入少许抖动,增加了直线的波动感,类似其篆刻线条的处理方式,如此处理使得以静态为特征的篆隶书也别有动感。行、楷书则增加方笔,夸张结构,简化用笔,强化疏密对比,融碑意以入帖。邓石如(1743—1805)稍长于陈曼生(1768—1828),两人基本生活在同时期,何绍基(1799—1873)稍晚于陈鸿寿,赵之谦(1829—1884)更晚一些。四人对比可以看出邓石如是碑学内部的融合者,以隶书笔意写篆书。何绍基以碑派笔意写帖派字形。陈鸿寿和赵之谦都努力把帖派用笔和篆、隶字体结合,但陈鸿寿要早很多年。由于其最具代表性的隶书装饰风格强烈而遮蔽了他在碑帖融合方面的努力,故其借用帖学笔法书写篆隶和融碑入帖的行、楷书常被研究者忽视,甚是可惜。

陈鸿寿从年轻时就开始尝试将篆书和行书笔意融入隶书,他的早期隶书“经之营之,不日成之,神灵精气,依于怙人”轴在书写中将“營”“神”“靈”“怙”等字中的“口”变成不规则的圆形结合行书的流畅和篆书的婉转一笔圈出,其隶书“梯形结构”的特征已经明确,如“成”“王”“月”“米”“衣”等偏旁结构,此件作品用笔不拘成法,纵向成行,横向不成列,正欹错落,大小参差,清雅活泼,与金农带有隶书味道的楷书和郑燮“六分半书”有同妙之感。此件卷轴作品的内容来源于《汉成阳灵台碑》,此碑拓原为黄易所藏,收入《小蓬莱阁金石文字》,是碑“笔法丰茂浑劲”,受到邓石如、伊秉绶、赵之琛、吴让之、钱松等人喜爱并均存有临本。《陈鸿寿临灵台碑》风格俨然成熟,隶书蚕头雁尾的特征性笔画已经被舍去,字形扁方,中宫收缩,撇、捺左右伸展,以平直的横画辅以强化疏密对比的结构;由于造险在横平竖直的大框架下进行,并且多数围绕着中轴线做聚散对比,比原碑更加通透、空灵,具有险而不危的艺术效果。康有为评隋碑“皆有古质奇趣,新体异态,乘时独出,变化新生”的特质也适用于陈鸿寿的隶书,稍有天趣不足之缺憾,但生机盎然,独标峻异,奇趣横生。

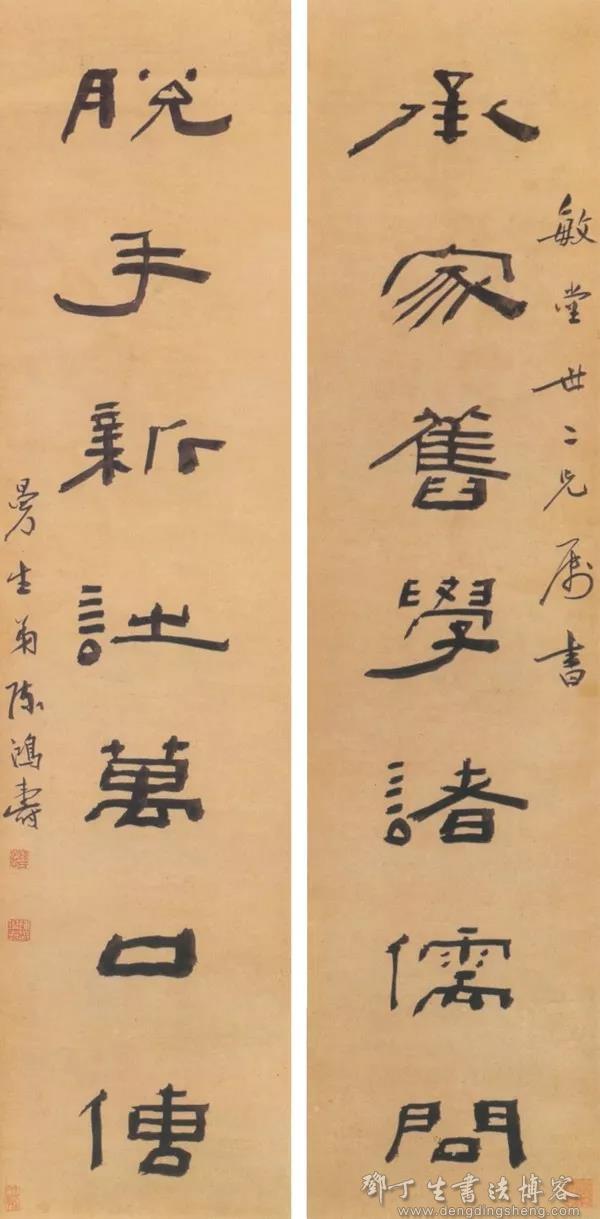

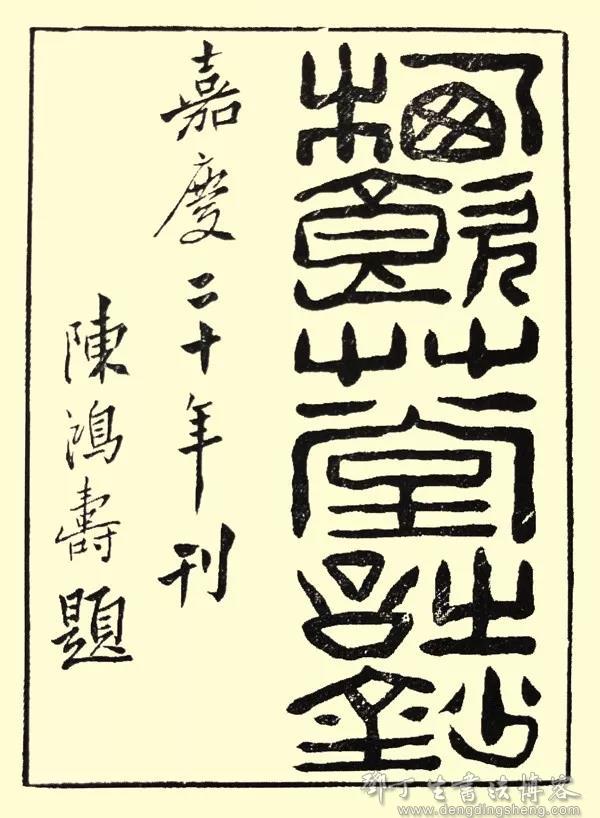

陈鸿寿 篆书《栖饮草堂诗钞》题签 选自嘉庆二十年刻本《栖饮草堂诗钞》

陈鸿寿篆书同样别具一格,文字等宽排列而长度因形就势,高矮不一,被认为是用篆刻布白之法。线条多受金石碑版和帖学影响,增加了线条的顿挫变化,以频繁的小波动增加流动感,与其篆刻白文线条处理颇为类似,当是受汉铜印腐蚀所产生的斑驳效果启发。篆书因其庄重而富有装饰性,多用于师友诗文集题跋和对联,为阮元《两浙輶轩录补遗》、汤礼祥《栖饮草堂诗抄》、郭麐《灵芬馆诗初集》等诗文集题跋,他在竖画中增加顿挫,横画中增加波动,使等宽排列的文字整体而又不失流动的美感。对联“善言不可离口,止谤莫如自修”中的“善”字中间一竖的顿挫感很强,“言”的六条横画,除第一条平直,其他五条均有波动,形成了颇有意味的一组小旋律。其篆书的书写技巧偶尔也会部分运用于隶书对联中,1816年书写的“山暖当春水凉知夕,字瘦题石诗寒说云“联,“暖”“当”“春”“水”“夕”等字的斜画都增加顿挫和抖动感,“春”“凉”“题”的长横也增加了水平波动。陈鸿寿的篆隶书既有碑派苍润、古朴的气息又不失帖派的灵动和清秀,与碑派以及碑帖融合的诸书家追求浑厚、质朴不甚相同,他是秀美流畅一路的审美取向。

西泠八家多注意印章边款的书写,文字多者达上百字,俨然是一篇小品文,丁敬首创“倒丁法”刻边款,至陈豫钟、陈鸿寿刀法愈见分明、爽利。陈鸿寿的边款多为小楷,偶见隶书,早期边款有魏晋锺繇小楷的味道,刀锋模拟笔意,颇为文雅。后期直接用刀,有魏碑意味,文字大多为三四毫米见方,故结构简省,横画或细或省,短竖在切刀的作用下多化为大小不一的三角形,刀锋直接化为笔意,一刀一画,干脆利落,聚点成线,疏密对比强烈。他还在紫砂上镌刻文字,其主导创作的曼生壶因书法精美、文辞隽永,被同好转为拓片,收藏把玩,曼生壶也因此“字因壶传,壶随字贵”,“字”成了曼生壶的“魂魄”。

边款和曼生壶铭文上的铭刻文字也对陈鸿寿晚期的行、楷书产生了影响,融入了碑派笔意和审美,方折增多,减少用笔的细微动作,强化线条力度,爽利清新,收放自然,一派天趣。《陈君夫人墓志》与《蒋太夫人墓志》均为陈鸿寿晚期行楷墨迹,《陈君夫人墓志》系溧阳县令任上(1814)所书,结体以《圣教序》为基,布白均匀,用笔干脆,方折明显。《蒋太夫人墓志》为江防同知任上,少部分结体有北碑意味,横画起笔方折明显,颇有以笔代刀的意味。曼生壶上的书法干净利索,极少缠绕,横、竖笔画的起笔方折尖锐,多为45度左右的锐角。曼生篆刻在成熟期时有程式化的倾向,在晚年的行楷书中也出现了程式;碑意主导下的起笔收笔过于简单,大量为45度角,虽然风格上更为简洁、明快,但艺术性同时也就降低了。

在碑帖转化的时代背景下,陈鸿寿自幼学习“二王”帖学书风,受赵、董等人影响,后又广泛接受异于帖学的金石碑版之熏陶,其晚年行、楷书虽然受到碑派用笔和审美的影响,但根基仍是“二王”、《圣教》的结体和用笔不时流露于笔下。他的融碑入帖是以帖派用笔和结体为主,在点画上强化碑意,增加结体的疏密对比,其行楷书仍是帖学一路,但审美气质已然发生变化。陈鸿寿作为篆刻家,其边款长跋技巧精熟,以刀代笔,积点成线;紫砂壶上镌刻文字潇洒干净,方圆对比强烈;两种镌刻方式给陈鸿寿诸多启发,刀锋也影响了他的笔锋。

陈鸿寿 宜兴窑杨彭年款飞鸿延年壶 故宫博物院藏

陈鸿寿 石瓢壶 唐云纪念馆藏

结 语

创新在边缘处。“智类通明”的陈鸿寿虽一心想做“循吏”,却以一个通才的形象在书、画、印、壶等领域表现卓然不群。融通是通才的特征,书学创新的落脚点也在融合。陈鸿寿在碑帖转化过程中,以帖派审美为根基,增强点画与空间对比,潇洒爽利,英姿落落。陈鸿寿“通达物理”,善于发现艺术规律与联系,将篆刻边款、紫砂镌刻等实践习惯融入行楷,增加用笔的刀味,丰富了行楷的点画,刀锋与笔锋在相互激发、融汇、转化,纳入了碑、帖融合时代的大趋势中。

以往,大量论著因囿于文字狱迫使文人钻进故纸堆的认识,而忽视朴学、金石学发展的内在必然性,无视清代书法特别是篆隶书在“复古以解放”中所取得的巨大成就。实际上,朴学所引发的连锁效应对乾嘉时期学术影响巨大,一大批书家努力探索新风格,书学著述迭出,呈现一派生机,这都说明了当时学术发展有着相当的自由度和活跃度。深受朴学影响的陈鸿寿在艺术上对于“天趣”的追求是贯穿始终的,其才华过人,性格爽朗率意,颇有“我书意造本无法,点画信手烦推求”的风采,人格和艺术在他的身上得到了完美体现。(作者单位:江南大学设计学院2015级在读博士生研究生、常州大学艺术学院)

陈鸿寿 隶书五言联 上海博物馆藏