郑训佐,安徽省天长市人。1958 年 8 月生。 1983 年毕业于山东大学中文系汉语言文学专业并留校任教。现任中国书法家协会理事,中国书法家协会学术委员会委员,山东省书法家协会顾问, 山东大学文学院教授、硕士生导师,山东大学书法艺术研究中心副主任,山东省教育书法家协会副主席,山东省古典文学学会副会长,山东省文 艺评论家协会副主席。 曾任第七、第十届中国书学研讨会评委,山东省社科项目评委,山东省高校优秀成果评委,泰山文艺奖评委。主要从事书法学和中国古典文学的教学与研究。在《新华文摘》《文史哲》《山东大学学报》《东岳论丛》《山东社会科学》《中国书法》《书法》《书法世界》《书法报》《书法导报》《光明日报》《人民日报》《文艺报》等报刊杂志发表论文百余篇。独立或合作出版了《寂灭与再生》、《秦汉魏晋南北朝文学史》、《中国文学精神》、《中国文学史》、《左思与左棻》、《读中国》(第二卷)、《孟子译 注》、《书法》、《篆刻》(教育部审定教材)、《清代名人手札赏评》等二十余部著作。

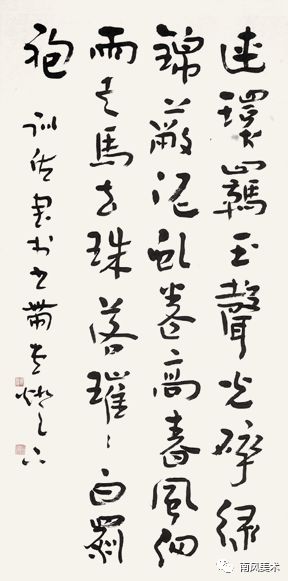

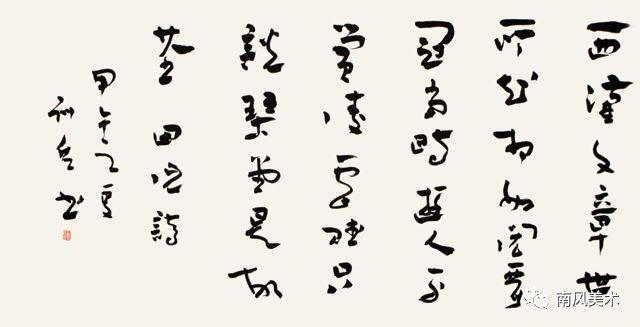

郑训佐 书杜牧《少年行》 140cm×70cm

曾获泰山文艺奖书法创作一等奖、山东省社科奖、山东省高校优秀成果奖、山东省优秀硕士论文指导教师奖 等十余个奖项。书法作品多次参加国内外大展, 并被国内外重要政府机构、艺术收藏机构及企业家所收藏。曾出访日本、韩国、台湾等国家和地区, 进行文化交流并举办展览。国内报刊、杂志、电视、 网站等媒体对其学术和艺术成就多有报道。

略论当代书坛的几个误区

文 / 郑训佐

理性精神的失落

在经历了经院的洗礼之后,渴望山林的朴野与跌宕;在经历了理性的约束之 后,向往非理性的躁动与迷狂,这是文化史上带有普 遍规律的现象。综观中国文化界的现状,无疑正面临 着这样一种历史的转换。经过长期的历史积淀所形成 的各种文化价值正以空前之势淡化甚至瓦解,随着社 会心态的变化而滋生的恍惚、散漫的浪潮,却与日俱 增地弥漫于文化界的各个角落。诗人们开始舍弃传统的理想王国,把更多的笔墨泼向瞬间的感受或潜意识 的流动;画家们更是怀着一种焦虑的心情,在原始艺 术或其他艺术门类中寻找灵感爆发的契机。抽象、 扭曲成了时髦的风尚。

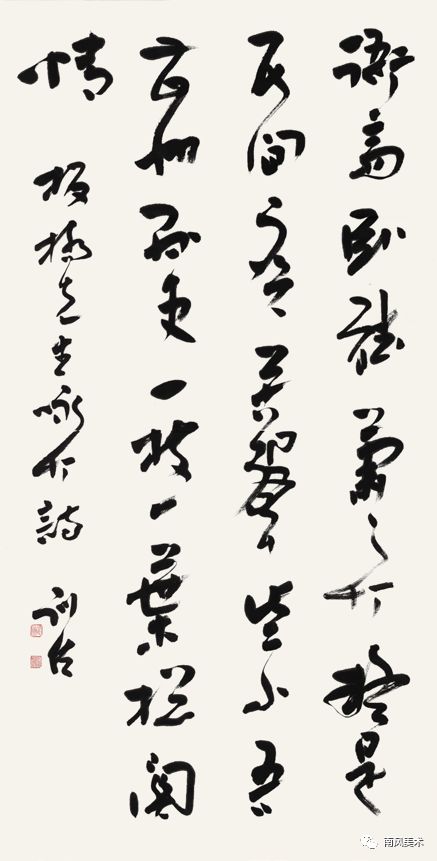

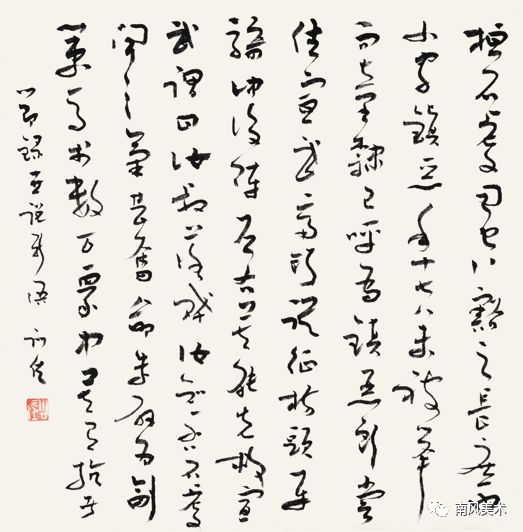

郑训佐 书郑板桥《咏竹诗》

其表象可谓扑朔迷离,其心态可谓幽微缥缈,其情致可谓归趣难求。艺术的丰富于 此可见,人们的困惑也由此而生。在这艺术的狂欢时 节,书法界也扮演了狂欢者的角色。 在中国众多的传统艺术形式中,书法是一门既 十分高雅又极易世俗化的艺术。从审美层面上看,由 于受传统观念的影响,历代书家或追求雍容华贵的庙 堂气象,或体现温润秀雅的书卷气息,皆以不火不 急、顿挫有节为理性的规约,久而久之,便不可避免 地于法度森严中表现出板滞,于庄重博雅中流露出矜持,最终形成了高度的程式化。其间虽不乏具有创新 意识的书家,但从总体上审视,庙堂派和书卷派仍占据了主流的位置,从二王到初唐三大家,从赵孟頫到董其昌,就大致反映了这样的轨迹。另外,书法又是 一门实用性很强的艺术,承担了文化载体的功能。

作 家、学者以此作为从事文化活动的手段,普通百性也 以之作为日常交流、表情达意的工具。这样,书法在发展的过程中,一方面朝“为艺术而艺术”的方向迈 进,呈现专业化、高层次的特色;另一方面又因必须 顾及实用性,朝世俗化的方向推移,而艺术的世俗化 往往就是艺术的简单化。虽说艺术有雅俗之分,但一 旦落实到实践中就形成了僵化的规则。这在笔画的起按顿挫、章法的设计安排和落款印鉴诸方面,都有程度不同的体现。所有这些,对早就风流云散的古人而言,自是一种内化的心理定式,基本符合其精神欲求;但对已经脱离了传统文化氛围的今人,则成了必然要冲破的禁锢。

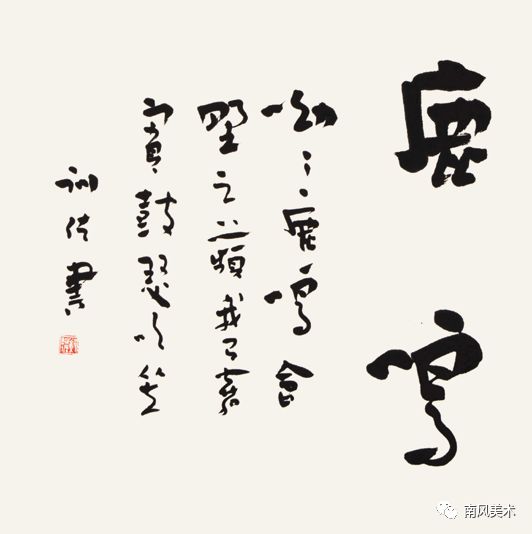

郑训佐 鹿鸣 35cm×35cm

于是,甜润温厚被辛辣苦涩所代替,逸乐的精神逍遥成了灵魂痛苦的漫游。于是,避免温软,追求张力;反对和谐,强调失衡;剔除圆熟,接近生涩; 甚至宁可以丑为乐,也不愿与美结缘。这是人格上的返朴归真,艺术上的审美历险,正是通过它们,达到了艺术的超越之境的状态。但这种承担着严肃的历史感与道义感的亮点只体现在部分书家身上,而另一部 分追随者却如盲目的过江之鲫,因为他们根本不理解非理性精神到底应建立在什么样的哲学背景和美学基础之上。

那么,就书法而言,与传统的理性相对抗的非理性精神的具体内涵又是什么呢?以笔者愚见,首先,它深恶痛绝的应是僵化的程式而非艺术技法本身。任何事物都是本末不二的。对艺术来说,技法与意境相比,虽处在末的地位,但却是艺术的载体,即 所谓“有意味的形式”。因此,技法的完全失落必 然导致艺术本体的崩颓。历史上带有非理性特征的艺 术叛逆者,在追求怪诞、险峻的同时,无不紧握“技 法”这一灵魂的救生筏,以避免灭顶之灾。王铎是当 代书家竭力推崇的大师,他既陶醉于艺术的狂欢中, 尝受陌生化的快感,经历震颤的愉悦,又十分清醒地 依恋着传统的家园。翻开他的作品集,各种临本琳琅 满目,真可谓陶冶百家,然后自铸风貌。因为书法的创新不同于其他艺术,画家可以模仿自然,作家可以观照生活,唯独书法只能基本上以文字为创作的对 象,而历史上的诸多名迹则是师法的最好蓝本。因此,书法的反传统、非理性常常是出入于历史的艺术回旋,横越于古今的审美体验。“扬州八坚”之一的郑板桥,人们向来以怪诞视之,但他早期的正书作品《秋声赋》却是正宗的传统产物,一笔一画,皆有来处,顿挫之间未尝失度。

郑训佐 书岑参诗句 2011 年

此后与僵化的“台阁体”相对抗的“乱石铺街”的作品,在杂乱中呈现秩序,于 险仄中表现安详,其技法的厚实与前期的动力一脉相承。他抛弃的只是因为循规蹈矩而造成的艺术的局促,因迎合世俗品味而滋生的精神委琐。当今一些书 家的误区正在于把传统与现代隔绝开来,把技法与创新对立起来,结果所谓的“风格”只是无迹可寻的臆造。其怪诞因失去了历史的内涵而流于荒唐,其陌生化因缺少文化情味而堕入粗野。这种现状触目皆是。

一些书家呈现给世人的作品,除了不衫不履,还是不衫不履,让他们写一幅形态端方的正书,如攀登蜀道。首先,其娃娃体并非不失赤子之心的返朴归真, 而是为了藏拙;其粗狂气并非胸有块垒不得不吐,如箭在弦上不得不发,而是无技法素养的表现。这种倾向与非理性精神的实质风马牛不相及。其次,非理性 并不是非逻辑、非秩序。其“非”乃在于对传统理性 中程式化、板滞化的否定,以树立一种崭新的艺术风格。从这种意义上说,所谓非理性只是以新理性代替 已经沉沦的旧理性而已,当今书坛要完成艺术的蜕变,首要的工作是对传统书法进行全面的审视,找出 影响裂变的障碍,然后提出新的美学思想,并把它落 实到创作中。

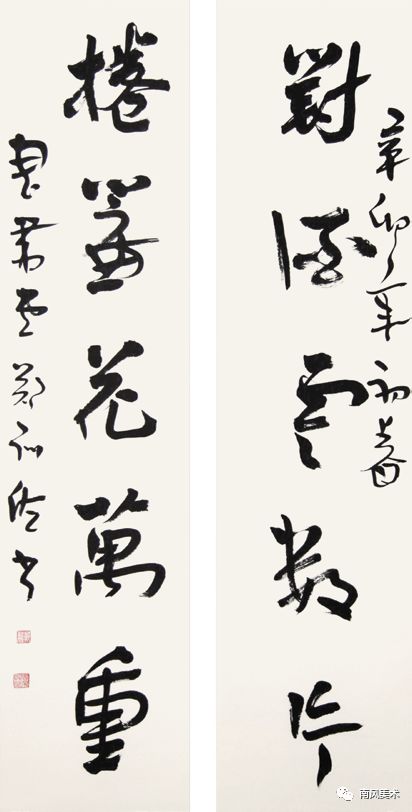

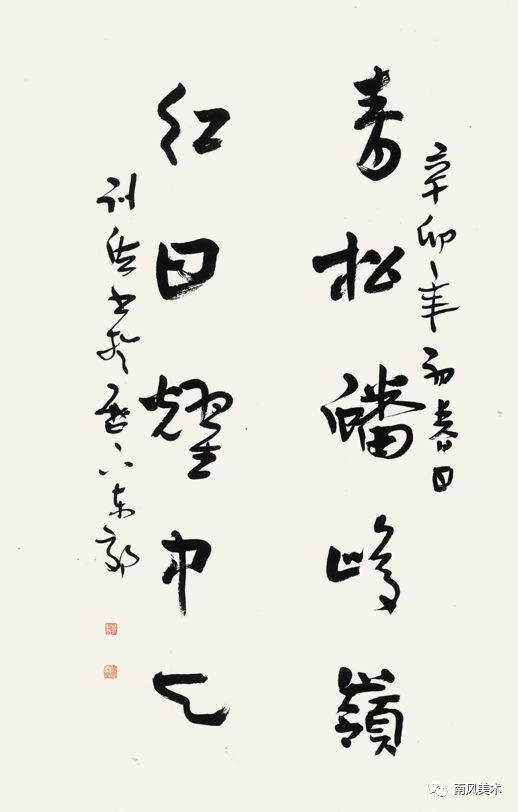

郑训佐 书青松蟠峻岭楹联 2011 年

但令人遗憾的是,在某些书家和评论家 那里,粗暴的否定太多,历史的描述太少;感性的喟叹太多,而理性的建构太少。所以,虽然喊声震天, 陈旧的殿宇夷为废墟,传统的家园开始荒芜,但却没 有新的丰碑矗立起来。以思想界为例,人们都知道尼 采是近代西方非理性主义大师,一句“上帝死了”的 名言宣告了经院哲学的结束,新的生命哲学的诞生。 但他对旧传统的否认,经过了一番合理的论证,对 “上帝为什么死了”“上帝死了之后人类应如何面对 世界”等问题都有深入的探讨。我们可以想象,如果 没有信服的描述与建构,习惯打破沙锅问到底的西方 学者绝不会拜倒在他的脚下,其思想更不会越过疆 界,给鲁迅等东方巨子以飓风般的震动。这方面的例 证在中国书法的转折期也能找到。早期碑学的倡导 者,对传统帖学的反动带有一定的非理性色彩。虽然 有时难免武断,但许多看法仍不乏真知灼见,有的已 为日后书法界的发展所证明。总之,历史转型时的书 家,都是既以历史为鹄的,又以历史为本;既大胆地 进行非理性的破坏,更注重理性的建构。

历史批判中的困惑

随着艺术实践和理论研究的进一步深入,书法领域的又一个终结时代已经降临。这是艺术观念和价 值标准都在发生重大转折的时期,也是在心态最容易 陷入焦虑、彷徨的十字路口。游离家园的失落感和抛 弃旧垒的冲动欲形成的强大的精神对峙,使人们一方 面经历了世纪末文化凋零的痛楚,另一方面又尝到了 由新的艺术曙光的感召而产生的兴奋。前者表现为一种迫不得已然而又非进行不可的文化批判;后者经过 美学的升华,可以转变为一种新的艺术形态的建构。

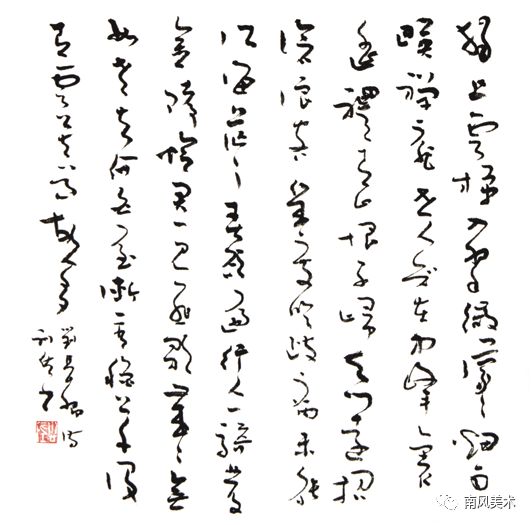

郑训佐 书刘长卿诗三首

无疑,现实赋予的双重使命,既给当今的艺术家带来了历史的荣耀,同时也造成了巨大的精神困惑,而如 何面对日渐沉沦的旧传统和负载这种旧传统的前辈书 家,则成了当前艺术反思中最迫切的、带有中介性的问题。 正是意识到这种艺术的严峻性,当今的大部分 书家和书法理论家,在这个问题上采取了十分审慎的 态度。他们一方面把前辈书家当作历史解剖的对象,进行有理有据的分析,去粗取精,去伪存真;另一方 面又以沾溉者的身份对之表现出足够的敬仰,使其艺 术光华不至于因人为的扼杀而黯然失色。

但不容忽视的是,也有一种不甚健康的潮流正在这种空前的文化 批判中扮演着危险的角色。他们不是用历史的逻辑作 为行为的规约,只是凭个人的情感的好恶进行价值判断。结果,爱之则捧于青云之上,恶之则抑于深泉之下,许多前辈书家辉煌的历史在他们轻佻甚至带有 恶意的笔下顷刻间化为虚无。如说沈尹默先生的书法 是“二王”的赝品,把启功先生看作“馆阁体”的余 孽。凡此种种,轻则违背了历史的实情,在判断上出现了严重的失误,重则艺术良心已经泯灭,流为恶意的人身攻击。对这种不顾艺术规律的武断指责,严肃的艺术家自会切齿,但对那些于艺术史涉猎不深的人们则会产生判断上的误导。

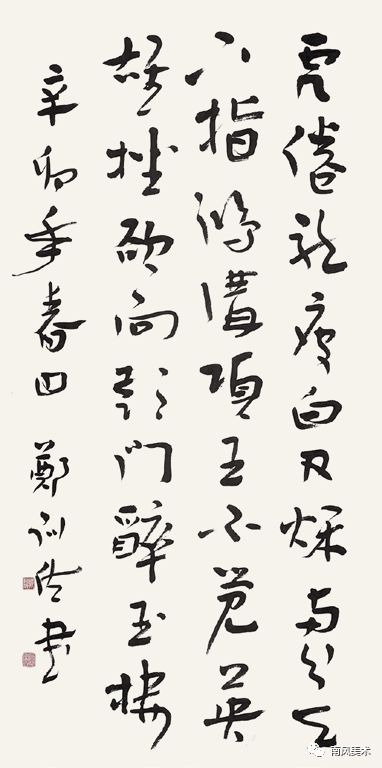

郑训佐 书胡曾《咏史诗》 2011 年

即使凭借一般的历史常识也会知道,前辈书家,尤其是那些曾经在书坛上产生过重大影响的巨子之所作能够左右历史风云,成为一代楷范,自有其既体现时代欲求,同时别人又无法替代的功能。因为历史的杠杆是沉重的,社会的步履是执拗的,并不是一 般人可以扭转的。

所以,对前辈书家进行总结性艺术审视时,首先考虑的应该是维系他们艺术生命的文 化氛围,在此基础上建立一个系统分明的艺术坐标, 并确定其位置,这样,他们的艺术观念和艺术实践的来龙去脉便会一目了然。以沈尹默先生为例,先生艺术生涯伊始,便是碑学独霸天下的时代,康有为滥其觞,于右任殿其后,前者一度曾为知识界的精神领袖,后者则身居要职,二者的双重身份为他们艺术观 念的推行带来了极大的优势,于是,碑学所向披靡, 如入无人之境。当然,碑学的提倡有着不可低估的历 史意义,那金刚怒目式的姿态给温润甜腻的传统书法 带来了历史性的转机,不啻是一次摧枯拉朽式的革 命。但艺术的繁华一旦达到极至,又往往是“俗”的 端倪,“滥”的开始。

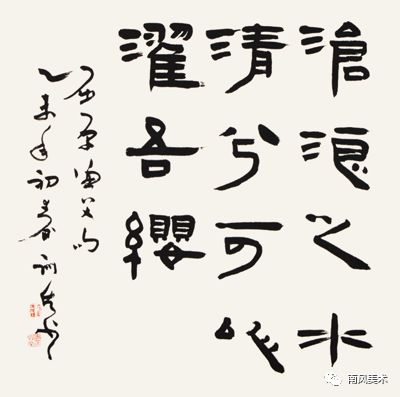

郑训佐 书楚辞句 35cm×35cm

后期的一些碑学书家,有的字如算筹,貌似刀削,伪饰之风逼人;有的用笔粗野, 如武夫奋臂攘拳,霸悍之气十足。所有这些,都是对 书法的一些本体因素诸如笔法气蕴、文化内涵的无情消解,使碑学的功能由革命堕入对自身的破坏。这是 一种临近死亡的征兆。正是因身负这种深重的艺术危 机感,沈尹默先生开始了他以帖学纠偏的惨淡孤独的 艺术探索,这种倒骑毛驴、反弹琵琶的行为,小而言 之,是逆俗而行;大而言之,是庄严的殉道。因为逆 俗而行有时候要以名誉的牺牲为代价,甚至还要承受来自各方面的无由的诋毁。大道如青天,我偏历崎岖。

先生的选择所蕴含的历史隐忧与终极关怀岂是一 般人可比的!但是,他并没有采取世俗的模式即非此 即彼式的偏激姿态图一时之快,而是追求一种整合的 文化效应,在态度上表现为海纳百川的宽厚,在创作上体现为博采众长的中和——以帖学为血肉、以碑学 为筋骨的美学风范。实际上这是对文化史作出全面精 微的考察后的一种理性的抉择。正如素色可以包容众 色,艺术的中和者常常能在不放弃人格原则的前提下 体现出一种牢笼万有、顿挫一切的力量,显示出大英 雄的本色,这就是为什么许多艺术大家越在艺术的辉煌之时,越在心境上表现出平和的原因。所以,在文化史上,偏激者常如巨雷,在完成了惊世骇俗的震撼 之后,便成绝响;而中和者则能以综合的底蕴长久摄 服人心,如余音绕梁,挥之不去。沈尹默先生深知其 中三味,故中年以后,能从“曾经沧海难为水”的人 生况味中体味更深远的人生内涵,由年轻时代狂飙突 起的凌厉转入人格上的深沉,这表现在书法创作上便 是一种艺术的综合。

我们打开先生的墨迹,可谓陶冶 百家然后自结珠胎,即使与赵之谦、诸道人、于右任这些大家相比也毫不逊色,如“石虎海沤鸟,山涛阁 道牛”对联,天骨开张,俊采焕发,如阮嗣宗白眼对俗。正因为有着博大的胸襟和卓荦的感悟,先生的书 法虽以帖学为基本面貌,但却能摆脱帖学的温软,自铸风骨。最能体现先生创作个性的那些行书作品,既 有晋人飘逸的风姿,也有唐人严谨的家法,更有北碑刚劲的底蕴,但它绝对又不是其复制品,而是在分析、选择、嫁接的基础上的再创造。由此可见,我们不能脱离具体的历史情境去考察前辈书家,更不可用今天的美学标准去苛责他们。 要知道,白云苍狗而世态万变,沧海桑田而情随事迁,残酷的历史烽烟常常无情地封锁往昔的时空,斩断前后的因缘,以致在今人与前人之间形成巨大的精神鸿沟。

这样,在审视过往的文化现象的时候,很容易脱离具体的文化氛围,作一厢情愿的描述和判断, 提出一些背离历史情境的遐想,认为他们应该如何或不应该如何。有的以所谓的“历史局限性”施舍一点悲天悯人的浅薄的关怀,有的以蛮横的现实逻辑对已 经只能缄默不语者大加指责。所有这些都是价值既定 的颐指气使,而不是体贴入微的历史对话。殊不知,历史的轨迹是由不同时期的不同风光联缀而成的,任 何一个艺术家充其量只是其中一时一处的景观,试图 永葆状态,独领永恒风骚,只是不切实际的幻想,而 把这种幻想强加给前辈书家,更是梦中之梦。其实正 如王羲之所说:“后之视今,亦犹今之视昔。”今人 在后人看来又何尝不是锈迹斑斑的陈迹?如果后人以 同样的方式“请君入瓮”,不知有何感慨?记得一位学者说过:年轻时代不敢偏激,是因为怕到了老年被视为保守。此话可谓语重心长,那些以偏激自许的人,更要把它当作驱邪的利器,对之一日三省。在急功近利的社会情境中,一些人习惯以“爆破”的方式制造所谓轰动效应,以寻求一条引起世人瞩目的捷径,至于在这“爆破”中是否玉石俱焚则全然不顾, 其情可悯,但于理则非,最终只能事与愿违。

因为过分的悖理会导致情感上的疏离,过分的震荡会引起心理上的恐惧,过分的狞厉会诱发精神上的排斥,结果,除了搅人清思,既于世无补,亦于己无益。所以,为世人计,为自身计,为历史计,我们要学会宽容。因为在艺术探索中,自信没有宽容互补就会变成 傲慢,否定没有宽容互补就会变成扼杀。更为重要的是,宽容能赋予我们博大的胸怀,并以此加强学养, 最终与前辈站在同一学术层次上进行对话,而不至于管中窥豹,以蠡测海。到时候,你会发现,历史不是 废墟,而是随着季节转换的花开花落的沃土;历史不 是障碍,而是通向未来的津梁。所以,当你面对历史时,应该是一个沉思的哲人,理性的智者,而不是一 个杀手;当你面对卓有成就的前辈时,应该献上一瓣心香,而不是举起恶意的投枪。

被消解的“权威”

从学术的层面看,所谓“权威”云云,只是标志着大众对所尊奉的精神偶像的群体性认同——尊奉 者以此提示出他们的道德信仰、价值系统和行为方 式;被尊奉者则依靠普遍的社会认可,建立至高的威望,充当一个高屋建瓴的参照系的角色。 从既往的文化发展轨迹看,任何一位真正的权威无不具备丰富的历史内涵。斯宾格勒在《西方的没 落》一书中饶有深意地指出:“人们历来知道,世界 历史的表现形式在数量上是有限的,时代、纪元、情 境、人物都是符合类型的重复出现。人们讨论拿破仑 时很少不旁及恺撒和亚历山大的。”这里实际上提示 了一个带有普遍的规律性的问题,即历史总是在部分重复的情况下向前推进的。历史只是过去的形态,而 现实则是历史的延续;每一个人的血脉中都命定地回荡着历史与现实交融激荡的澎湃之声。从这些意义上说,立足现实,首先要把握历史。面对历史所体现的强大诱惑力,过往的文化巨子,总是把对传统的渗透看作安身立命的开端。

郑训佐 书田况《题琴台》 140cm×70cm 2014 年

他们周旋于其间,浸润于其 间,在清理了文化演变的脉络并沾溉了传统的德泽之后,才会以无比坚实的步履,悠然而自信地站立在现实的疆土之上。孔子、孟子、朱熹,一直到近现代的梁启超、鲁迅等人,在他们的身上,无不折射着强烈的历史感。正是这种历史感使他们进行着一种文化综合的工作,也正是通过这种综合,才清晰地呈现了一个传统的参照物,从而为新的文化建构提供了必要的前提。因为文化发展的历史就是民族心态、价值观念 和行为方式不断积淀的历史,传统的文化精神以及作为这种精神的载体——各类文化经典——则是这种历 史积淀的具体象征。其中许多优秀的素质,经过历史风尘的磨砺,已固定成最基本的文化因素,已凝聚成民族生命中须臾不可缺少的最重要的因子。如果舍弃了这种积淀,无疑就舍弃了借以生存的依附,就会成为无所依托的文化游子。历史上纵贯古今、具有经典意义的书坛权威,之所以把传统作为不可忽视的切入 点,原因正在于此。

王羲之的价值,一方面表现为开启了具有和谐特征的晋唐风范,另一方面也标志着对秦汉古朴书风的终结;王铎的意义,既体现为对具有 现代情味的崇高风格的奠定,也象征着各种书法因素 的集成。所以,文化巨子的身上总体现了二重人格, 他们既是历史的叛逆者,又是历史的亲和者。 汲取历史精华,可以为现实权威感召力的树立 赢得既定的保证,因为这是一种恒定的因素,它可以 为现代意识中那种还没有定型的处于飘忽状态的新的文化因子获取有力的支撑,以稳定因文化秩序的混乱 而造成的精神上的迷茫,以化解因找不到文化上的支 点而形成的心理上的焦虑,从而在变革的情境中起到 凝聚文化品格的功能。传统书法中传承下来的最基本 的笔法、结构以及美学范型,之所以在今天的实际创 作中仍被严肃的书家、书评家视为基本的准绳,就是缘于这种历史的思考。然而令人困惑的是,一种反历史的非理性主义思潮正在蔓延,在书法界某些“权 威”的眼中,历史已成了垃圾淤积的河流,完全可以弃之如敝履;有人甚至认为,习书者学书伊始,不必以历史名帖、名家为蓝本,因为那样便会影响日后书 法个性的形成。这种论调既暴露了文化上的浅陋,更显示了人格上的局促。

艺术境界过分低俗,便不足以 与历史经典交流、对话;人格的翅膀过分脆弱,便不 能经受历史风雨的冲击。其“粪土王侯”的背后偃卧 着一片苍凉的文化荒原。这种倾向如果仅仅体现在一般人身上,也许无伤大局,但若出之于有一定影响力的“权威”之口,便难免如风偃草上,造成普遍的误导了。 当然,我们在强调历史精神的同时,并不意味 着非此即彼式的执拗,因为在文化研究中,对过去的 执着,常常象征着对未来的瞻望,而这一切都建立在 一个必然的流动的文化秩序之上。所以,真正的权 威,在穿行于历史隧道的同时,还应该把目光投向更辽远的未来。

未来是一种未知状态,它的新奇与陌生 能赋予人们以某种憧憬,能唤起前进的欲望和征服的 意念。从某种意义上说,这正是能够体现人的主体力 量之所在。所以,对未来文化景观的预测,向来是文化界热心关注的话题。作为权威人士,有职责也应 该有能力承担这方面的使命。他必须站在历史的土壤 上,将探求的手臂伸向未来的世界,并描绘即将出现的图景。因此,他们总是一方面背负着沉重的历史感不时地蓦然回首,另一方面又带着自觉的超越意识, 煽动升腾的羽翼,不停地搏击长空。书法作为文化的 一个分支,必须要有自身的设计,而这种设计只能由精神深邃的权威来担任。今天书法界这方面的情况却 不能令人乐观。

由于文化的积淀不够,某些人虽因多种偶然性身处权威的位置,但胸中的艺术蓝图却一片空白。他们表面上好像总是处于“先锋”状态,但这种先锋趋向一般只表现为两种情形:一是跟着世俗的 音符起伏,充当一名资深的通俗歌手,如年逾古稀, 陡然变法,学起儿童天真稚拙的情态;二是随着海外 的风气转移,以舶来品炫耀世人,利用空间所造成的陌生带来一点可怜的新鲜感。前几年,日本书道的某 些流派由逐渐渗透到形成气候,就属此类。这种“时 髦意识”的产物,虽曾经以“不可方物”的神秘面貌,摄服过许多混沌之心,“惑阳城,迷下蔡”,但在真正的艺术家眼中,它到底有多重的分量,结果就可能不那么令人兴奋了。近几年书法界传统的势力渐渐复苏,人们每每为颜真卿、黄庭坚、米芾等人所倾倒,正好从反面说明了人们对上述风气的厌倦。

当 然,作为体现超越意识、构画艺术蓝图的试验性作品,可以允许对历史逻辑有一定的偏离,甚至完全悖谬,但在操作的过程中,必须采取十分审慎的态度。 如果这种探索出自于权威之手,并且无原则地推广、 效法,加以不切实际的溢美之辞,造成奉若神明的局 面,那就是变创新为扼杀,变魅力无穷的未来世界为 令人无奈的混沌乾坤了。因此,对未来的把握,就权威人士而言,与对历史的承担一样,有着不容低估的 意义。它们共同构成了文化发展的两端,只有这两端 的位置有了正确的认定,现实的操作才能在最大的限 度上减少偏颇和荒谬。 对现实状况的透视,当然与对历史和未来的把 握在方法上有所不同。后者需要的是对现实情境的疏离、文化角色的转换,而前者则是身临其境的参与。 作为具有权衡、判定意义的权威,必须能够以十分理 性的态度对待大众的心态,了解他们的焦虑点是什么,以及有什么企求,但这种了解又不等于无条件的 顺从,其中还应包括不可缺少的批判、选择和提炼。 因为现实的需求很容易以功利为基础,最终难免因人格的高低不等、文化素质的参差不齐而泥沙俱下。身 为权威,应该有明察秋毫、辨别是非的锐眼,对之进 行筛选、补充,在这个基础上回答大众的疑问,满足 他们的需要,使文化活动有一个理性的清晰的走向。 沈尹默先生在他生命的晚年为书法的普及做了许多指 导性的工作。他强调基本功的训练和兼收并蓄,并身体力行,以作示范,许多话语今天读来仍如闻警钟。 而他的前辈康有为则以十分偏激的姿态一味提倡碑 学。虽学应者如云,蔚为大观,但它的偏颇给书法本身造成的破坏也是触目惊心的。许多年后,当事过境迁,“待从头,收拾旧山河”,人们才不由自主地发出深深的叹息,这大概也是这位当年顾盼自雄的文化 巨子始料不及的。所以,作为权威,对历史进行冲击时,固然应避免玉石俱焚,就是进行现实文化建构时,也不可不慎。图一时之快,只能造成永远的遗憾;逞一时之雄,只能更映衬出日后的萎顿。因为艺 术生命向来不是以现实效应为根据的,它应是指在文 化坐标中所起到的历史功能。

西方人曾说人格即风格,中国人也说文如其人,这道破了文化品格与人格之间的渊源。历史上虽然存在文化品格与人格相谬的情形,但在大体上二者是互相补充并且统一的。对于权威而言,前者的低劣固然不能使其成为文化范式,后者的缺乏也不能 引起人们的敬仰。只有二者相辅相成,才能成为一个 既目光深邃又良知卓荦的文化精英。所以,权威手中唯一的利剑,应是文化法则、美学定律,而不应是其他的什么。借助于文化以外的力量以颐指气使、狐假 虎威的行为,都不是一个真正的文化权威所应有的。 中国自古提倡“富贵不能淫,威武不能屈,贫贱不能移”,就是对文化精英道德上的具体规约。书法热中大有借书法扬名获利者。有人凭借雄厚的经济实力, 有人凭借微妙的政治背景。一些在书坛上颇有影响的 人物,为情势屈,或代为作伐,或代为揄扬,严肃的艺术评判变成了无聊的逢场作戏。殊不知,正是在这 逢场作戏中,一个文化权威应有的良知已悄悄泯灭, 现实的艺术景观被笼罩上了一层令人悲哀的迷雾。

走向僵化的“书卷气”

书法作为一门传统艺术,长期以来,由于硕儒巨子的参与,逐渐形成了高度文人化的倾向,这样, 所谓的书卷气也就自然成了一种比较固定的文化境 界。一般说来,它在情感上表现为不急不火、温柔敦厚的中庸形态,在形式上讲究圆润甜美、雍容典雅的 线条展示,在意境上则追求含蓄深沉、耐人咀嚼的神韵风调。但这千百年来如磐石般难以撼动的“铁门限”,在今日强大的以非理性为性格特征的文化飓风 的冲击下,却家园难守,风雨飘摇。对书卷气情有独 钟的书家因此而焦虑、而彷徨,并凝聚成怨忿的抑郁 心态。但过分的抑郁心态,则无疑是损害艺术理性的危险的征兆,它常常因信仰被破坏而在精神上呈露出过分的孤独,因价值的毁灭而在行为上表现为极端的 偏执,这样,也就难免以既落落寡合又抱残守缺的遗 老形象遗笑于世人,这给本来带有一定的悲怆色彩的 艺术行为平添了几分“反讽”的色调。

郑训佐 节录《世说新语》 35cm×35cm

而一部分志在反叛的书家,也毫不容情地关闭了情感交流的通道,他们奉行的是非此即彼的原则、非我族类则予以诛灭的信条。在他们看来,要立志创新,必须与书卷气疏离甚至对立;要冲决定式,必须以文化原则的牺牲为代价。因此,甚至书写的舛错,款式的荒谬也被“宽容”地轻轻放过,有的作品从内容到形式成了世人难识的“天书”。由此看来,今人在对待书卷气的态度 上,掺杂了很多意气用事的成分,它不但构成了不同流派书家进行交流的障碍,而且还严重地消解了传统 价值观在新的历史条件下进行转换,从而获得时代生命的必要的背景。历史上从来没有完全固定不变的文化法规,也从来没有凭空而来的美学原则,而只有与世推移、志随世变的态度才是立足的根本。许多传统 的文化精神沾溉后世而不泯,遵循的正是这一规律。 我们可以想象,如果没有董仲舒的改造,魏晋玄学的蟺变,宋明理学的损益,以及近世新儒学的疏通,传统儒学大概早已成了明日黄花。对传统艺术观——书卷气——亦应作如是观,方能使之永远生机盎然。以 上对立的形成,缺少的正是必要的历史考察和现实的 诠释。 所谓书卷气,在笔者看来,就是文化性格在书法创作中艺术化的折射,其中含有文化信仰、伦理原则、美学风范等不同层次的内容。先秦两汉时期,虽 出现过诸如李斯、张芝、蔡邕等杰出的书家,但由于此时书法还不是一个独立性很强的艺术门类,因此书写者在文化气质上难免参差不齐。

从现存的历史资料看,此时,作者群的民间化、平民化色彩很重,风格 上多呈淳朴之态,书卷气只是间或有所流露而已。到 了魏晋时期,由于书写材料纸张的普及和文人对书法 理性认识的增强,许多文化巨子步入了书法创作的 行列,书家在文化素质上有了空前的提高,这对以知 识化、性情化为背景的书卷气的形成创造了必要的条 件。由于时代的感应,这一时期以“二王”为代表的 书家,在风格上力求既温润含蓄又自由潇洒的境界,体现了既二元对立又二元统一的艺术特征。这种根植 于文化气质的美学风范无疑就是晋人书卷气的具体内 涵。唐代以降,书家在美学趋向上发生了种种变异, 如人们普遍认为唐人尚法、宋人尚意、元人尚态、明人尚趣,清人尚朴,而所有这些变异都是所属时代文 化变奏曲的一部分,如果我们具体考察一下当时的社会氛围、哲学思潮、美学精神,自然会很容易探到其 中的对应关系。如唐人尚法,此时的诗文十分讲究起 承转合,律赋、律诗的流行就是明证。宋人尚意,此 时的画坛也烟水缥缈,意态绰约。明人尚趣,此时的 文章小品亦简约生动,趣味叠出。这样,如上所述的 种种书法流变就不是空穴来风,而是源于深沉的美学思考的理性选择,是丰富的文化意蕴的集中体现,说 它代表了不同历史时期书卷气的内涵,便确定无疑。 这也充分说明,书卷气作为一种社会性很强的文化性 格,是在与世推移的过程中展示它的活力的。

但也许因羡古心理的制约,也许因静穆恬淡人格的规限,终于导致了人们观念上的僵化,并因这种 僵化造成了一些偏颇的理解。在许多人心目中,只有 晋人风范、唐人家法才是不可逾越的丰碑、至高无上 的参照,这表现在对书卷气的看待上,往往失之于标 准过严、过窄,似乎只有温润含蓄、雍容精整才是书 卷气的真正内涵,除此之外,皆被打入“野孤禅”的行列。实际上,历史上的许多书坛巨子,并非沿着这 一人为的设置安顿他们的价值取向的,如米芾虽最初低首于“二王”,但最终却冲出了晋人的樊篱,以 奇险峻峭彪炳于史册。王铎也视“二王”为效法的偶像,但自家面貌却与之相距甚远,以酣畅豪逸擅长。 此二人以才学论,可谓超出时流,不可谓学养不深, 性灵不足;以书品与文化性格的关系论,则是书如其 人,恰成对应;以书风立足的基础论,也体现了当时 的一种审美趋向,这样,如果说他们的书法作品缺少 所谓的书卷气,显然不合历史的实情。但令人遗憾的是,历史上恰恰产生过这样的错误认识,并且这种误 解还左右着当今的一些书家。他们的理想王国过分偏狭,偏狭得似乎只能容下“二王”,他们的情感过分 吝啬,吝啬得只可以对颜、褚鞠躬如也。这对传统 的再生,自然有百弊而无一利,结果只能使那于情可 悯、于理却非得一身孤介化为满怀幽怨了。 时至今日,虽然山川如故,但早就是人事已非 了,晋唐风范既已渺不可寻,连清人的踪迹也已淹没 在历史的尘埃中。

传统的价值标准要作一定程度的调 整已成必然。因为许多新的文化因素已出现在我们的 生活中,如自我的凸显,孤独意识的增强,生命的疲惫,对精神刺激的向往,所有这些,都会使人们在文 化性格上迥然不同于以往。而从生存状态审视,越是 大家巨子感觉上越敏感,所背负的精神负载也就越沉 重,其变异也会更加显著。我们在考察书家的文化品 格,进而在为书卷气的内涵作某种规定时,就要对这 种新的情势作必要的考虑,从而在标准上做出调整, 以切合书家的现实心态。否则的话,便会出现许多本 来不该出现的尴尬。但这种权变必须在一种严肃与冷 峻的态度下进行。也就是说,当试图做出突破时,先要考察一下知识背景是否足以承担这样的使命,当试 图做出新的选择时,先要扪心自问,这是否是发自于 人格深处的自然的欲求,如果二者之间能处于一种协 调的状态,那么便水到渠成,面貌自新,书卷气也会飘然而至。

可见,书卷气作为高境界的文化品格,是毋庸 置疑的,问题在于如何看待它、理解它。由于特定的 操作方式的限制,现代书家虽生活于当今时空,但精 神的翅膀则往往翱翔于古代的氛围之中,临古代名 帖,写古人诗词,发思古之幽情,可以说,无一不以 古为追踪的对象,这样,其思维定式表现出一定的恋 古倾向也就是意料之中的事了。如果处理得好,与古结缘自然可以增强自身历史的厚重感,否则,就会与 时代格格不入。表现在对书卷气的理解上,参照系切 不可过于局促,反之,一方面会把许多品格非常优秀 但与既定的审美框架不符的书家书作排斥在外,使历 史变得残缺不全;另一方面也严重地影响创作中博采 众长、厚积薄发优势的形成。而对于那些以创新为宗 旨的书家来说,钟情于书卷气非但不会对你的审美开 拓龃龉不谐,反而会大有裨益。因为它是文化境界的 象征,其功能在于显示书家人格的深度。一些人对书 卷气采取一种弃置的态度,同样也是不明智的举动, 我们甚至可以说是一种本质的失落。因为书家创作与 一般性的书写最大的区别就在于艺术境界的营造,而 这除了有赖于书卷气的作用,似乎别无选择。如果忽 略了它,就只能与工匠为伍了。不少“书家”作品虽 火药味十足,满纸硝烟弥漫,但却缺乏文化的认同 感,缺乏一经寓目便徘徊不忍去的魅力,原因正于此。

书家学人郑训佐先生访谈

文 / 任怀强

任怀强(以下简称笔者):郑先生您好!很 早就得知您在魏晋南北朝文学研究方面的 创获,您能否谈一下其中的感受?

郑训佐先生(以下简称郑先生):不敢当,我 从高邮湖畔的小县天长来到孔孟之乡的山东,深受其 文化传统的影响,在此耕耘三十余年,略有收获,仅 此而已。

笔者:高邮曾诞生过文采诗情艺能德操俱佳的汪曾祺,没想到郑先生您出生在与之比邻的天长县。 郑先生您不仅是位有口皆碑的学人,也是书坛名家。 常诚、赖非两位先生评价您的书法面貌新意叠 出,或隶、或行、或章草,手追心摹,变化从心,总 能让人耳目一新,总而言之,郑先生您才情高、学养 深,高情雅怀只要从笔尖上稍微一抖落,便是洒金掷玉,一片辉煌。那您是怎么看待“新变”的?

郑先生:两位先生过奖了。三十年来,我坚持 在传统的基础上追求新变,致力于研究前人“变化” 的成功原因。我常常讲到“马蹄式”的前进:书法的 新变不同于蝉蜕和羽化。书法无所谓新与旧,所谓从 旧质中脱胎换骨,从旧身中蜕化新貌,新的骨肉与传 统还有千丝万缕的联系。

笔者:郑先生能否具体谈一下?

郑先生:我在行书的学习上,倾心浸淫其中的 人物是米芾、文征明和王铎,他们都是“二王”嫡 传。我主张追求新变不失旧轨,容纳众美而具自家面目。我也对何绍基、金农等人开创的隶书新貌有浓厚 的兴趣,我觉得学习他们,不要一味步步规模,依样画瓢,而要致力于从中探寻“所以变”的原因。

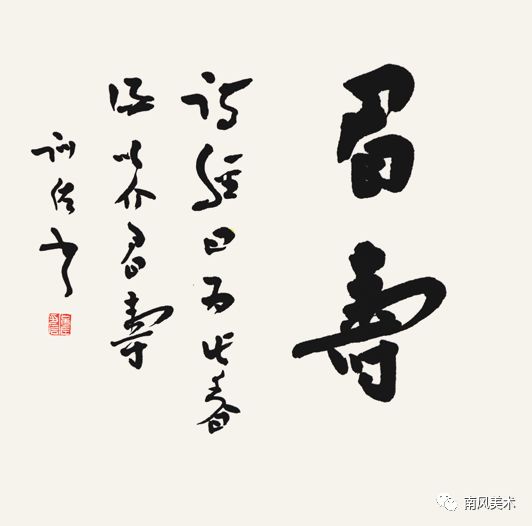

郑训佐 眉寿 35cm×35cm

笔者:近年来,您开始关注近现代出土的秦汉简帛书,您把简帛书和汉碑熔铸在一起,略掺行书笔 意,使您的隶书有了一种新的面貌:沉雄中有跳宕, 古雅中杂流丽。我还想倾听您谈一下书法家的素养。

郑先生:对于书法家而言,技法是非常重要 的,但书法不能止于技法。书法作为一种文化形态, 植根在中国传统文化的土壤里。书法作品能打动人, 感染人,是因为书家的人格精神、文化品格与书法本 体相互辉映、共同熔铸而成的气息。

笔者:“书者,如也。如其学也,如其才也, 总之曰如其人也。”在郑先生您身上,我看到了古典 修养、学术造诣和诗人才情相互辉映,发而为书,自 然大雅。郑先生能否谈一下您提倡的人文精神?

郑先生:好。我虽受到西方艺术哲学的影响, 但从来不轻视书法作为视觉艺术的“形式感”,但我 更提倡人文精神的弘扬。由生命的感性与文化的理性熔铸而成的人文精神,对于书法家来说,这是一种宏 大的精神境界。落到艺术创作中,又是一种实在美学境界。宏观的文化背景、人文精神常常是我进行书法 批评的出发点。

笔者:正因为如此,郑先生,我们读您的文 章,能受到震聋发聩的理论震撼,又有感到会心不远的心理契合。靳永说:“在这样的理论家面前,常常连被批评者也首俯心折。”那您是如何看待当下书法 现状的?

郑先生:靳永先生过誉了。当下的书法在告别 实用性的同时,又显示出一种前无古人的繁华。说书法离我们越来越远,是因为它已基本上从我们的日常书写中隐退,当下的所谓书写,因微机的全面介入, 已基本蜕变成程序的输入。因此,除了从商店的牌匾 上、书籍的题签上、艺术展览上,我们还能领略到书 法的风采,在日常生活的其他层面,则已难觅书法的踪迹。因此有人感叹:写作俱佳的作家、学者手迹, 向来被视为珠联璧合的珍藏,从今以后,这大概要成为历史的陈迹了。因为作为书写主体的文化工作者, 已逐渐与真正的书写尤其是书法渐行渐远了。 说书法离我们越来越近,是因为它在告别实用 性的同时,又显示出一种前无古人的繁华,其炙手可热的境遇甚至可以称得上“烈火烹油,鲜花着锦”。 虽说书法作为几乎唯一的书写方式,自古深受重视, 如唐代就曾将之列入教育体系,并设有书法教官。但从总体上看,与当今书法显赫的境遇相比,似不可同日而语。时至今日,高等院校的书法本科专业已达 百十家之多,而书法的硕士点、博士点也为数不少, 乃至有人喟然生忧:如此多的书法专业人才已不是 社会需求所能消化。就职业化而言,国家、省市皆设 有专职画院,其中集中了一大批数量可观的书家。以 上现状说明,国家已对书法这一传统的艺术门类予以足够关注,而这一关注则是当代书法事业能够踵承前代、与时俱进的最切实保障。事实证明,由此产生的良好的社会效应已逐渐显露,如国展的举办、系列丛书的出版、大型学术研讨会的举行,乃至专业书法媒体的增多,皆得力于这种前所未有的强化。目前,国内的书法爱好者过亿,这一令人咋舌的数字,也许更能说明,书法作为一门艺术,是如何地深入人心。

笔者:就目前而言,无论是书法的普及推广还 是书法赛事的风起云涌,仅从书法作为艺术这一角度 而论,似乎隐约地让人感到一种担忧。不知郑先生你 如何看待?

郑先生:当代书法繁荣的背后,的确隐伏着让 人们担忧的一些问题,如体制化。它固然可以使书法 创作走向有序,但引领者是否具有导向有序的理性和 实力?不容否认,当代书法的引领者中不乏真正的精英人物,如舒同、启功,如仍活跃书坛的沈鹏,他们 以自身的卓越文化品格向世人展示当代书法的至高境 界,从而在功能上真正起到了大众表率的作用。但也 有一些名实不副者,因为某种机遇而身处“领袖群伦”的位置,而自身并不具备一个设计者的素质, 这些年,书法界的许多纷争,即源于这种“领袖之 争”。再如学科化和专业化将书法定位为自主自为的学科和专业,并不等于削弱其必需的生长背景,但目 前的状况是,书法专业被列入艺术门类的同时,也降低了文化标准,乃至高考中出现了“学习不佳学书 法”的怪现象。

笔者:郑先生,你能否具体谈一下当代书坛存 在的误区? 郑先生:这些年来我一直关注这些问题。 如理性精神的失落 在经历了经院的洗礼之后, 渴望山林的朴野与跌宕;在经历了理性的约束之后, 向往非理性的躁动与迷狂,这是文化史上带有普遍规 律的现象。综观中国文化界的现状,无疑正面临着这 样一种历史的转换。经过长期的历史积淀所形成的各 种文化价值正以空前之势淡化甚至瓦解,随着社会心 态的变化而滋生的恍惚、散漫的浪潮,却与日俱增地 弥漫于文化界的各个角落。诗人们开始舍弃传统的理 想王国,把更多的笔墨泼向瞬间的感受或潜意识的流 动;画家们更是怀着一种焦虑的心情,在原始艺术或 其他艺术门类中寻找灵感爆发的契机。抽象、扭曲成 了时髦的风尚。其表象可谓扑朔迷离,其心态可谓 幽微缥缈,其情致可谓归趣难求。艺术的丰富于此可 见,人们的困惑也由此而生。在这艺术的狂欢时节, 书法界也扮演了狂欢者的角色。举个例子:王铎是为当代书家竭力推崇的大师,他既陶醉于艺术的狂欢 中,尝受陌生化的快感,经历震颤的愉悦,又十分清 醒地依恋着传统的家园。翻开他的作品集,各种临本 琳琅满目,真可谓陶冶百家,然后自铸风貌。因为书 法的创新不同于其他艺术,画家可以模仿自然,作家 可以观照生活,唯独书法只能基本上以文字为创作的对象,而历史上的诸多名迹则是师法的最好蓝本。因 此,书法的反传统、非理性常常是出入于历史的艺术回旋,横越于古今的审美体验。 再如历史批判中的困惑 随着艺术实践和理论研 究的进一步深入,书法领域的又一个终结时代已经降临。

郑训佐 书杜甫诗句 35cm×35cm

这是艺术观念和价值标准都在发生重大转折的时期,也是在心态最容易陷入焦虑、彷徨的十字路口。 游离家园的失落感和抛弃旧垒的冲动欲形成的强大的 精神对峙,使人们一方面经历了世纪末文化凋零的痛 楚,另一方面又尝到了由新的艺术曙光的感召而产生 的兴奋。前者表现为一种迫不得已然而又非进行不可的文化批判;后者经过美学的升华,可以转变为一种 新的艺术形态的建构。无疑,现实赋予的双重使命, 既给当今的艺术家带来了历史的荣耀,同时也造成了巨大的精神困惑,而如何面对日渐沉沦的旧传统和负 载这种旧传统的前辈书家,则成了当前艺术反思中最 迫切的带有中介性的问题。正是意识到这种艺术的严峻性,当今的大部分 书家和书法理论家,在这个问题上采取了十分审慎的态度。他们一方面把前辈书家当作历史解剖的对象, 进行有理有据的分析,去粗取精,去伪存真;另一方 面又以沾溉者的身份对之表现出足够的敬仰,使其艺 术光华不至于因人为的扼杀而黯然失色。

但不容忽视的是,也有一种不甚健康的潮流正在这种空前的文化批判中扮演着危险的角色。他们不是用历史的逻辑作为行为的规约,只是凭个人情感的好恶进行价值判断。结果,爱之则捧于青云之上,恶之则抑于深泉之下,许多前辈书家辉煌的历史在他们轻佻甚至带有恶意的笔下顷刻间化为虚无。如说沈尹默先生的书法 是“二王”的赝品,把启功先生看作“馆阁体”的余 孽。凡此种种,轻则违背了历史的实情,在判断上出 现了严重的失误,重则艺术良心已经泯灭,流为恶意 的人身攻击。对这种不顾艺术规律的武断指责,严肃的艺术家自会切齿,但对那些于艺术史涉猎不深的人们则会产生判断上的误导。 但我们不能脱离具体的历史情境去考察前辈书家,更不可用今天的美学标准去苛责他们。

要知道, 白云苍狗而世态万变,沧海桑田而情随事迁,残酷的 历史烽烟常常无情地封锁往昔的时空,斩断前后的因缘,以致在今人与前人之间形成巨大的精神鸿沟。这样,在审视过往的文化现象的时候,很容易脱离具体 的文化氛围,作一厢情愿的描述和判断,提出一些悖离历史情境的遐想,认为他们应该如何或不应该如何。有的以所谓的“历史局限性”施舍一点悲天悯人的浅薄的关怀,有的以蛮横的现实逻辑对已经只能缄默不语者大加指责。所有这些都是价值既定的颐指气使,而不是体贴入微的历史对话。殊不知,历史的轨迹是由不同时期的不同风光联缀而成的,任何一个 艺术家充其量只是其中一时一处的景观,试图永葆状 态,独领永恒风骚,只是不切实际的幻想,而把这种 幻想强加给前辈书家,更是梦中之梦。其实正如王羲 之所说:“后之视今,亦犹今之视昔。” 再如被消解的“权威” 简单说几句。西方人曾 说人格即风格,中国人也说文如其人,这道破了文化 品格与人格之间的渊源。历史上虽然存在文化品格与人格相谬的情形,但在大体上二者是互相补充并且统一的。

对于权威而言,前者的低劣固然不能使其成为 文化范式,后者的缺乏也不能引起人们的敬仰。只有 二者相辅相成,才能成为一个既目光深邃又良知卓荦 的文化精英。所以,权威手中唯一的利剑,应是文化 法则、美学定律,而不应是其他的什么。借助于文化 以外的力量以颐指气使、狐假虎威的行为,都不是一 个真正的文化权威所应有的。中国自古提倡“富贵不 能淫,威武不能屈,贫贱不能移”,就是对文化精 英道德上的具体规约。目前的书法热中大有借书法扬 名获利者。有人凭借雄厚的经济实力,有人凭借微妙 的政治背景。一些在书坛上颇有影响的人物,为情势 屈,或代为作伐,或代为揄扬,严肃的艺术评判变成 了无聊的逢场作戏。殊不知,正是在这逢场作戏中, 一个文化权威应有的良知已悄悄泯灭,现实的艺术景观被笼罩上了一层令人悲哀的迷雾。 还有走向僵化的“书卷气” 由于特定的操作方 式的限制,现代书家虽生活于当今时空,但精神的翅 膀则往往翱翔于古代的氛围之中,临古代名帖,写古 人诗词,发思古之幽情,可以说,无一不以古为追踪 的对象,这样,其思维定式表现出一定的恋古倾向也 就是意料之中的事了。

如果处理得好,与古结缘自然 可以增强自身历史的厚重感,否则,就会与时代格格 不入。表现在对书卷气的理解上,参照系切不可过于 局促,反之,一方面会把许多品格非常优秀但与既定 的审美框架不符的书家书作排斥在外,使历史变得 残缺不全;另一方面也严重地影响创作中博采众长、 厚积薄发优势的形成。而对于那些以创新为宗旨的书 家来说,钟情于书卷气非但不会对你的审美开拓龃龉 不谐,反而会大有裨益。因为它是文化境界的象征, 其功能在于显示书家人格的深度。现在一些人对书卷 气采取一种弃置的态度,同样也是不明智的举动,我 们甚至可以说是一种本质的失落。因为书家创作与一 般性的书写最大的区别就在于艺术境界的营造,而这 除了有赖于书卷气的作用,似乎别无选择。如果忽略 了它,就只能与工匠为伍了。现在不少“书家”的作 品虽火药味十足,满纸硝烟弥漫,但却缺乏文化的认 同感,缺乏一经寓目便徘徊不忍去的魅力,原因正于此。

郑训佐 书王维《书事》 2011 年

笔者:那么,书家应如何避免这些呢?

郑先生:这又回到了人文精神。与文学创作界 相比,当代书坛似乎更需要人文关怀。而人文关怀的 重要层面大概不外乎文化和人格。说到文化层面,复 杂性无过于书法。首先书法至今仍是古典性格异常凸 显的文化类型,甚至可以说,没有相关古典文化的修 养,很难进入其中。如一般的书法作品仍采用繁体 字,书写的对象多为古典诗词、联语、格言、小品, 称谓、款式也多依古制。即使自书诗词,也大多为古 体。这就需要相关的知识背景。一些书家,往往在这 种背景缺失的情况下率尔操觚,以致陷入窘境。 书法还是综合性或者说边缘性很强的艺术,如 与之有直接关联的学科就涉及文字学、诗学、哲学 等。由此看来,书法虽在传统上难免“小道”小讥, 但实为“大道”。因此,历史上的许多书法大家绝不 是单纯以书名世的“艺术孤岛”,而是横绝于人文领域的精英。如李叔同,对文学、佛教、戏曲、音乐皆 有涉猎,书法只是其余事耳。今人如饶宗颐先生,涉及的文化领域更是令人咋舌,可谓博通今古,融贯中西。因此,书家虽盘桓于翰墨,但根扎于深广,这 样方能左右逢源,允称大雅。书坛上流传着一些带有 逸事色彩的佳话,其中有一类大概最为脍炙人口,即 某某著名书家不以书家自居,甚至别人以此相称,他 大为不悦。而一个具有艺术禀赋的人花上十年、二十年的时间,可以在技法上炉火纯青,这不是遥不可及 的目标,但要在艺术境界上达到可观的高度却绝非易 事。 古人云“功夫在诗外”,书法最重要的则是边 缘性的文化苦旅。

笔者:谢谢,能否用几句话作为我们这次采访的结束语?

郑先生:好,谢谢你们!唐人张聿诗云:“何处青苹末,呈祥起远空。”我们有理由坚信正如青苹 之末可以蔚成风气,理性的沉思必然会迎来当代书坛 真正的人文复归。

翰墨写诗心 ——郑训佐先生及其书法艺术

文 / 夏莉娟

在《思想者的语言》一书中,德语学者黄燎 宇先生说:“真正的文学,都是诗哲一 家;真正的文学语言,都是思想者的语言。”黄燎宇先生深知,在德国文学里,哲学与诗水乳交融,文思和哲思神秘合一,这就构成了德语文学 的独特魅力。同理,在中国独有的书法艺术中,一 位真正高妙的书法家代表的也是一种精神文化现象, 他的作品不会是孤立的,总是通过哲学与诗的反复纠 缠而上升到形而上的境界。这也在某种程度上决定了 要审视那些具有情感穿透力并集多种艺术修养于一身的书法家,必须经过多方位立体化的透视方有可能如 愿。郑训佐先生的书法艺术世界,正是在哲学的思辩与诗的韵律双重变奏中葳蕤盛放。

夕阳下,风回池水,树噪归鸦

郑训佐先生出身于皖东高宝湖畔的书香门第, 天性里即带着水的灵动与颍秀。

家族中的前辈几乎都 以教书为业,且都能书善画。所以郑训佐先生的幼年 是在严格整饬的庭训中度过的,他卓越的天资很早就 显山露水了。而今已过天命之年,他依稀记得儿时临 池学书的场景:“童年时,傍晚在祖父的督责下,站 在矮板凳上就着八仙桌写二尺见方的大字,夕阳下,风回池水,树噪归鸦。”此情此景,则在记忆中漫漶 成了人生最初的底色,从此墨色浓淡总相宜,徐徐铺 展…… 及至上学的年纪,赶上了动乱的十年,他随母 亲下放到乡野,便中断了系统完整的古典文化教育和 书法研习。在那样一个弃绝浪漫风雅的年代,甚至找 不到一本像样的字帖,他无奈之下只能把报纸、画报 的报头剪辑成册作为范本,字体主要是新隶书、新魏 碑以及郭沫若体的行草书。

这种练习的方式虽然很不规范,但在当时已是十分难得,非心中对书法有执着 的偏爱无以致之。因为他善书,很多时候都会被请去 写大字报,虽然这也是一种练习写字的方式,但他心 里始终觉得荒落,时代性的迷茫无依感在追求诗意古 雅的少年心灵中有着倔强的黯淡感伤。 读高中时,郑训佐先生所在的学校让他重新题写校名。大学毕业四年后的一个岁暮,郑训佐先生从 北方的都市回到皖东的故乡,路过母校时,发现那几 个字居然还悬挂在校门前。“岁月并没有抹去它的青 涩、稚拙和冒失,相反,在墙壁斑驳、冬云低垂的映照下显得更加倔强。”这是多年以后郑训佐先生对此 事意味深长的感怀。后来他在一部作品集的《后记》 中这样写道:“现在冷静地回想,这两个情境(少年时代临池学书和为母校题名)由积淀而凸显,由凸显 而漂移到人生的中心地带,在本质上揭示了艺术乃至 文化因缘不可缺失的重要因素:祖父的萧疏白发与童 年时代的我处在盲动中的幼稚的指腕构成的这一幅临 池图,实际上再现了血缘的历史对接,并最终成为一 种宿命,使你在一种本能的驱使下,义无反顾地完成 艺术之旅。” 恢复高考以后,郑训佐先生即以高于一本线的 成绩被山东大学中文系录取,学习古汉语和古典文 学。

“重亲翰墨三年短,聊伴砚田一世长”,他对书法的诚挚情感,就像冬季雪原下覆盖的种子,只需几 番南风的抚慰便足以蓄势拔节,如燎原般迅速蔓延成 姹紫嫣红的盎然春野。 少年总会容易对俊秀温雅的行草和楷书心动, 大学时期的郑训佐开始临摹文征明的行草和欧阳询的 楷书,徜徉在古典文化中的翩翩少年亦沉醉于风华殊 丽的笔锋流转中,线条的跌宕承传总有风雅的温润气 息。“但文征明的字过于圆熟,‘熟’到极限必成 ‘俗’。大学毕业五六年后我才意识到文征明书法在 内涵上的缺失和风格上的俗气。为了摆脱这种影响, 就开始写隶书,主要临摹《张迁碑》,对《石门颂》 也用功较深。此外也写简牍书”。郑训佐先生说, “隶书是汉字重要的书体,因其有古拙厚重之格,可 以化解文征明字体势上的浮华飘荡之气。”在研习书 法的道路上几经求索后,郑训佐先生对草书形成了自 己的见解:“‘二王’作为行草书的源头,是行草的 母体。米芾在‘二王’基础上有破有立。王铎相当勤 奋,博采前人之长,于经典中寻找创作灵感,因此既 有古典整合意义,又极具创作意识。”这种理念正是 郑训佐先生推崇的,他说:“书法应有深厚根基,然 后才能自铸风貌。”

水怀珠而川媚,石蕴玉而山辉

20世纪80年代,中国现代诗歌的发展如火如 荼,彼时的郑训佐可谓恰同学少年,风华正茂,书生 意气,他与一些怀着诗歌梦想的同学共同组建了后来 在全国很有名气的“云帆诗社”,其主要成员有王川 平、韩东、杨争光、叶梓、吴滨、郑训佐、吴冬培、 孙基林等。他的大学时代一半以上的时间都在从事诗歌创作,从古典诗歌的风雅流丽、高度凝练到现代 诗歌的跳跃暗示、自然清新,郑训佐先生自是左宜 右有,落笔生花。诗歌总是以最掷地有声的字句叩 问人类最根本的宿命轮回与生存悖论,这就触碰到了 哲学的义理,所以郑训佐先生在创作之余也看了大量 的哲学书籍来铸就自己诗歌的筋骨与灵魂。在大学毕 业后的五六年时间里,他依然行进在哲学的景行大道上,在中西方哲学的驿路繁花中左右采撷。“实际上 这是最根本的问题,也就是说你的文章能不能具有一 种逻辑秩序,具有哲学思辩的深度,完全取决于这个 功夫,这个功夫不管你以后从事文学历史还是艺术研 究,都是必须的。”郑训佐先生如是说。 “水怀珠而川媚,石蕴玉而山辉”,正因为郑 训佐先生对于诗歌和哲学笃定的信仰,他笔端的书法 作品才如此蔚然深秀。

中国书法就其境界而言,是书 法家智慧、思想、品格的外延,也是学养的印证,与之相关联的学科涉及文字学、诗学、哲学等,书法家 若有一定的古典文学素养,便能构成书法和文学的互动关系。另外,古典文学研究者如能有一定的书法功底也能获得同样的效应。世人也许对书法大家们的书 法艺术成就叹为观止,然而书法大家绝不止于书法, 他们在其他人文领域的造诣同样横绝于世,文学、绘 画、戏曲、音乐皆为他们高蹈性灵的诗意栖居之地, 书法不过闲事尔。山大前辈如陆侃如、蒋维崧等先 生,都是如此。 当今能书善画者实多,穷经研义者盖寡,而郑 训佐先生则是从理论到实践都风骨卓然,建树颇丰。

他对于书法理论的研究,缘起于1989 年创刊并由山 东省书法家协会主办的山东省的《书法艺术报》,他是这份报纸的主要撰稿人之一。因为他有诗歌和哲学 的根基,再加之能以古典文艺理论的古雅品格一以贯 之,一旦涉足书法评论自然是如鱼得水,文思泉涌恣肆。郑训佐先生的书法评论文章陆续刊发在《人民日报》《光明日报》《中国书法》《文艺报》《中国文化报》《瞭望》《山东社会科学》等报刊杂志上,此 外他还为许多书法家写了不少序跋。这些文章如果都 收集整理出来,将会又是一部丰厚论著。 作为研究魏晋文学的学者,郑训佐先生具有深厚的古典文学根底,并将它贯穿于书法创作及理论的 内核中,其书法艺术便在宣纸与墨色的交融中演绎出 特有的厚重、流畅和明快,其书法文艺评论自是如竹 簧清音涤荡心魂,于普世的人文情怀中透出一种崇高与孤独。

诚如一篇评论文章所言:“文化传统的继承 与文化品格的建立如同源头活水灌溉着训佐先生的心 灵。由此而来的法古鼎新、整合自运必然是老树新 花,古韵新声,让我们感受到的是古韵悠扬、新风扑 面的自我风神。” 郑训佐先生的故乡安徽天长市与汪曾祺的故乡 江苏高邮市隔湖相望,郑训佐先生曾在《解读汪曾 祺》一文中这样描述他所理解的“士大夫”:“这个名词几乎和中国的文明史一样古老,且有着百变之 身,他可以是身居庙堂的骨鲠之臣,如海瑞,也可 以是采菊东篱下的高士,如陶渊明,还可以是白眼 高歌的狂士,如接舆。”郑训佐先生之所以对汪曾祺 别有一番情愫,除了地域上的一襟带水,更多源于他 们文化秉性上的似曾相识,一样的才情高蹈,一样的悲天悯人。然而,汪曾祺自有其留给世人特立独行的 背影,一半颓废癫狂,一半众人皆醉我独醒;而郑训 佐先生身上有着浓郁的书卷气,如传统君子般温润如 玉,恰如《中庸》所言:“君子尊德性而道问学,致 广大而尽精微,极高明而道中庸,温故而知新,敦厚 以崇礼。”而他身上的这些风度气息,或许也因为齐 鲁大地的浸染,使厚博深远的恢宏之气,与他天性中 江南水域的浪漫灵秀相得益彰,焕然多姿。

子非鱼,安知鱼之乐

如今郑训佐先生已在山大中文系的讲台上耕耘 了三十多个春秋。作为学者,他是在国内有一定影响 力的知名教授;作为老师,他的才情和人格魅力不知 让多少学子为之倾倒;作为书家,他的作品或隶、或 行、或章草,融古朴和经典于一体,传统文人优雅的 气节内蕴毕现,笔锋流转间自成一种深邃悠远。在他 的作品里有着碎玉朱砂深埋的宁静,一任外界风雨琳 琅,世情浮华。 郑训佐先生曾以“鱼在水中,冷暖自知”自评 数十年的书法历程。在历经书法艺术的三千弱水后, 郑训佐先生终究情定于浑朴烂漫的章草。曾经多以临摹为主,现在他开始读帖,静观章草本身,正所谓, 相看两不厌,唯有敬亭山。此处且借用庄子一句, “子非鱼,安知鱼之乐?”

鱼之乐,终究还是源自其哲思的诗化

当今,那些曾经被人奉为圭臬的传统绳矩已偃 然式微,取而代之的新的范式尚未建立。大多数人都失去了重构历史的野心和信心,艺术作品中真实的情 感也随之变得暧昧不清。人们时常认为过往的已成定 局,未来则遥遥无期,因此心生彷徨。郑训佐先生一 再抱着对先贤莫大的敬仰,求索现世的清朗之音。他 说:“哲学的最大功能是为人类这一群体提供走向未 来的预测性的参照,这里面涉及想象问题。哲学家与诗人的差别在于,哲学家是用逻辑推理的方式去演绎和叩问人类的终极关怀,诗人则是通过富有意味的 意象展示这些终极关怀的价值,二者都是想象力的张扬,诗的想象力。

如果一个人能同时具备这两种想象 力,即逻辑推导和诗的语言表达,那么不管他涉入什 么领域,都能卓尔不群,因为只有哲学和诗能赋予人 智慧和理性的深度。” 如此,郑训佐先生首先是一位钟情于传统的唯 美的古典文学的学者,这是他文化素养的沃土,诗和 哲学则是扎根于古典文学沃土的双生花,馨香清远。 带着这样的心态来观照郑训佐先生的文章和书法,就 不难发现,他总是处于一组组鲜明的对应关系中。也 就是说,他的艺术创作总是自觉不自觉地处于两种交 集的因素制约当中,总是受到来自两方面不同程度的 影响。也恰恰是这些成组的对应元素,从外部到内部 交互作用,促成他艺术上的厚重。 书法写到最后写的不是技法,是文化,真正难 的是如何把书法作品锤炼成一种真正高度凝练而牢笼 百态的文化意象。 追求中国的书法艺术实则是一番文化苦旅,每 一位书法家,都是艺术发展历史掌间若隐若现的纹 路,唯有饱经沧桑才愈加丰盈刻骨。他们承载着一个 民族独一无二的文化基因,进而与我们的民族文化精 神一脉相承,经历过艺术道路上的漫漫求索,他们胸 中自有千千壑,而终究是落尽繁华见真淳。郑训佐先 生曾在文章中这样写道:“在经历了经院的洗礼之后,渴望山林的朴野与跌宕;在 经历了理性的约束之后,向往非 理性的躁动与迷狂,这是文化史上带有普遍规律的现象。

综观中国文化界的现状,无疑正面临着 这样一种历史的转换。经过长期 的历史积淀所形成的各种文化价 值正以空前之势淡化甚至瓦解, 随着社会心态的变化而滋生的恍惚、散漫的浪潮,却与日俱增 地弥漫于文化界的各个角落。诗 人们开始舍弃传统的理想王国, 把更多的笔墨泼向瞬间的感受或 潜意识的流动;画家们更是怀着 一种焦虑的心情,在原始艺术或 其他艺术门类中寻找灵感爆发的 契机。抽象、扭曲成了时髦的风 尚。其表象可谓扑朔迷离,其心态可谓幽微缥缈,其情致可谓归 趣难求。艺术的丰富于此可见, 人们的困惑也由此而生。在这艺 术的狂欢时节,书法界也扮演了 狂欢者的角色。”个中况味,像 极了海子的一首诗——

你从远方来 我到远方去

遥远的路程经过这里

天空一无所有

为何给我安慰

来源:《南风· 美术前沿》杂志