在当代书坛,刘彦湖书法自可于风气之外别树一帜,曰:“名士风”。无可置疑,在当下名士风书法已愈见衰微,几于依稀。盖传统文人层早已消逝,抗心希古者寡,则名士风焉得不渺?

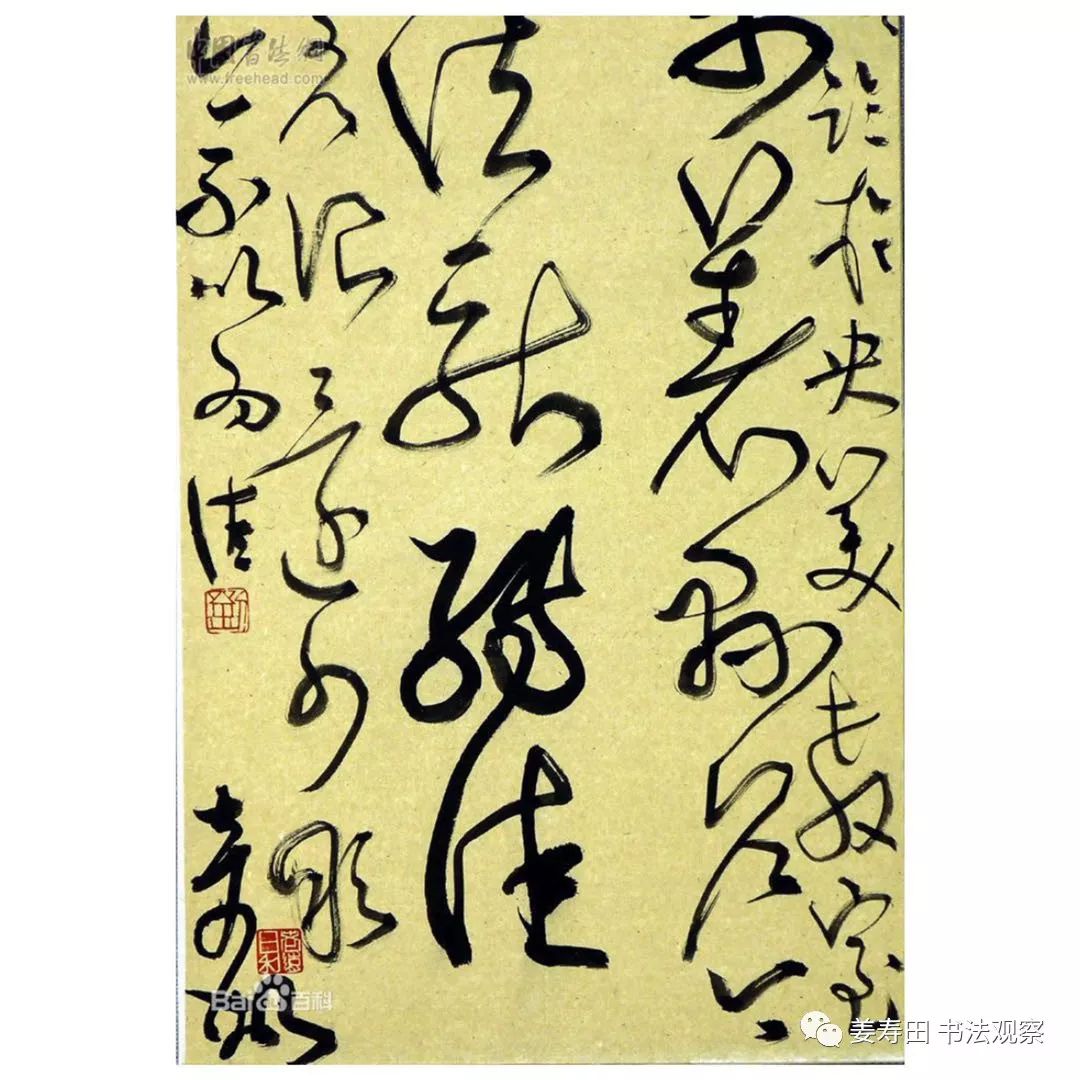

刘彦湖书法亦自碑派人,他自言:“书以篆书为基,用笔以圆劲简古为尚,行书则以碑派结势,以二王一脉统之。”这几句话将他自己的书法门径交待得很清楚,其中行书以碑派结势一语最要,否则还真难看出刘彦湖书法的渊源。无可置疑,在当代碑派创作中,刘彦湖是极有根脉和拓化之功的一位。这表现在他不是将碑学仅仅视作一种泛化因素来汲取,而是将其视作自身创作的立基处。这就自然使他必须走入碑学内部,化碑而出。他的解碑法,一在奇古。刘彦湖于碑不追寻雄拙,野肆,而追奇古乃至求谲怪,此与白砥追生拙恰成对比。求生拙自以力为胜,而求奇古则自以趣胜。因而刘彦湖于碑学笔法意在举重若轻,所谓用笔以简古圆劲为尚者,乃可以逸兴取,而不可以大力得。刘彦湖碑法之奇崛则表现在,他求奇文古字,乃至装饰化经符意趣。此构成刘彦湖笔法之大端。他手书的《安敞庐抄(山海经)》,多奇字异体,至人不可卒识,大似晚明清初王铎、傅山引篆隶古体结构入书追奇古之趣。此“好古癖”,似意不在掉书袋,而是意在以陌生化路径,扬一己碑风,以免堕众习。

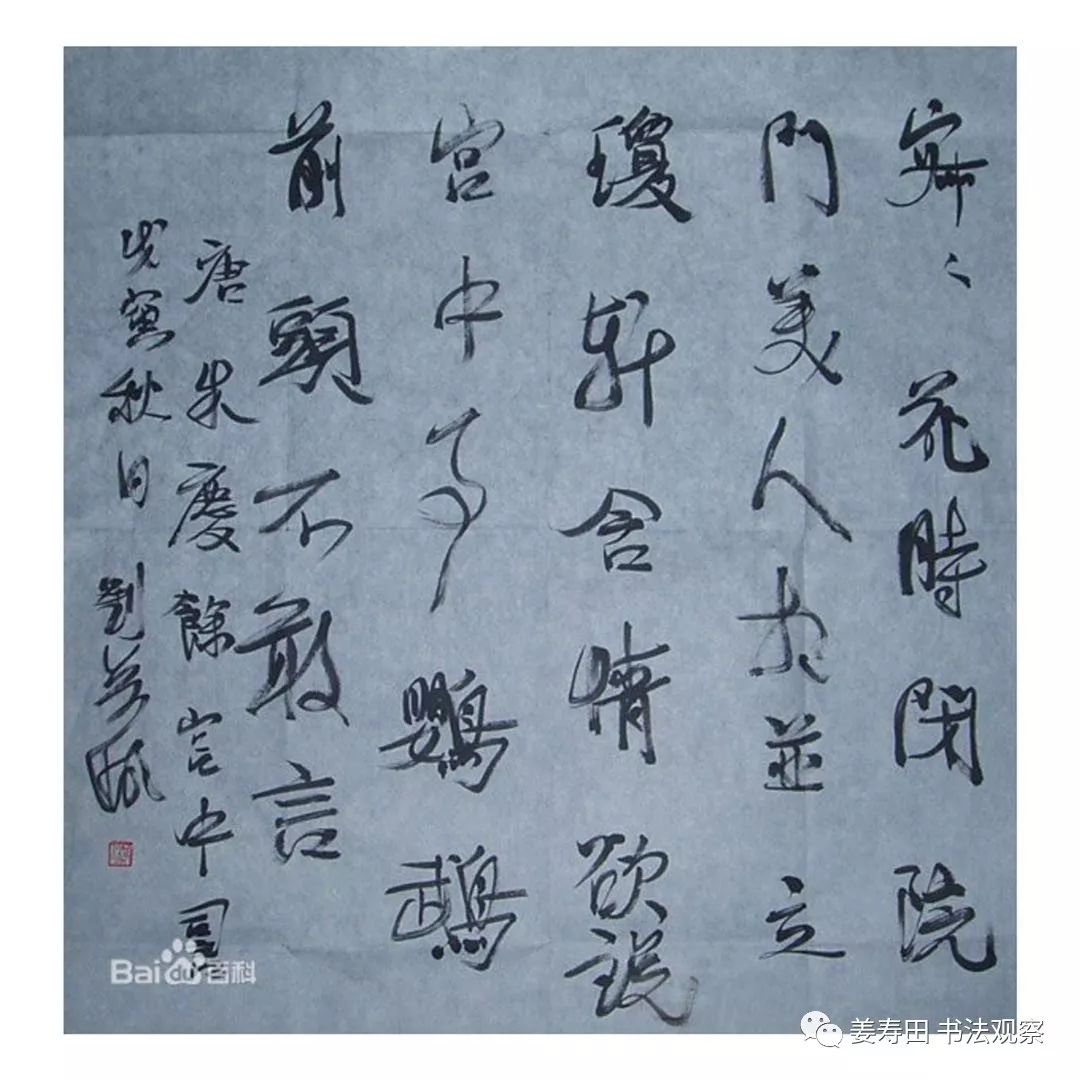

刘彦湖行书由碑化出,不衫不履,有高逸之风,得白石老人天真烂漫之趣。白石老人书,洗尽铅华,团练一气,愈老愈淡,亦愈老愈辣,随意倾到,于粗豪中见微茫,抉一字而言之,乃得真趣耳。

刘彦湖行书以碑融白石老人之高致,自有历落之慨。刘熙载《艺概》云:“畸士之书历落。"所谓畸士者,遁世高蹈,不偶于俗之名士也。而“历落”者,要在以意致韵而不求精工,意忘工拙,风神洒落耳。故名士书不以工夫胜,而以天然胜。刘彦湖以碑统帖,自然难以上追魏晋堂奥,而只能徘徊于明清之间,此非个人主观意气所能变,乃由取法风会之间所定。近现代碑学以降,以碑鸣者,皆于帖无所称,更难号精能焉。沈曾植、康有为、于右任、郑孝胥、李瑞清、曾熙、沙孟海、陆维钊、胡小石等碑学家,于帖只能化裁一端,为碑所驱遣。故刘彦湖所言,“行书以碑派结势,以二王一脉统之。”乃直可谓理想词耳。碑学与二王乃二派争立,岂能成一家眷属?此又碑派人物难以克服的局限,故于帖只能下守,不能上追,既如于右任之豪翰,于帖学也仅能追到唐人,而于魏晋风泽只能空叹,进而博大才高如康有为于帖学脉,也直以宋陈抟为天启,于二王则无敢称焉。

从一个长时段的时光来看,清代碑学只是书史发展过程中的一个即时性段落,它对帖学的矫正虽然是应时之变,有书史的必然性,但也并不具有恒定的书史价值。随着碑学近两百年的笼罩性发展,碑学积弊也全面显露出来。这种碑学积弊突出表现在对帖学矫枉过正下的对笔法的颠覆,乃至对书写性的颠覆。这当然不是碑学自身造成的,而是对碑学理解与接受上的片面化造成的。

事实表明,碑学如果失落了具体的书史语境,如果丧失了它所预设的矫正和追寻的书史目标,而仅仅沦为一种创作手段,它便会陷入误区。刘彦湖正值创作盛年,他的碑学创作还在发展中,但其风格建构已显示出来自碑学语境的书史考量。求古、求简、求雅、求奇,都显示出他对碑学的返本性思考与追索。不过,像任何写碑者一样,由碑学与帖学的天然疏离乃至对立所导致的笔法含量的降低,会使写碑者如果寻找不到一种风格奠基,只会越写越简单,只能平面化延展。如书史上的李瑞清、曾熙皆是。因而清季碑学诸大家无不走一种强化风格之路。只有将碑学风格推到极致才能保证避免由笔法流失所造成的平庸一一康有为、沙孟海、陆维钊,莫不如此。否则、只能弱化碑学而向帖学退让,以求折中之路,于右任的碑草书便是显证。至于康有为晚年的宏愿:“千年以来,未有集北碑南帖之成者,况兼汉分秦篆,周籀而陶冶之哉,鄙人不敏,谬欲兼之”,事实证明也只能是一个书法乌托邦而已。