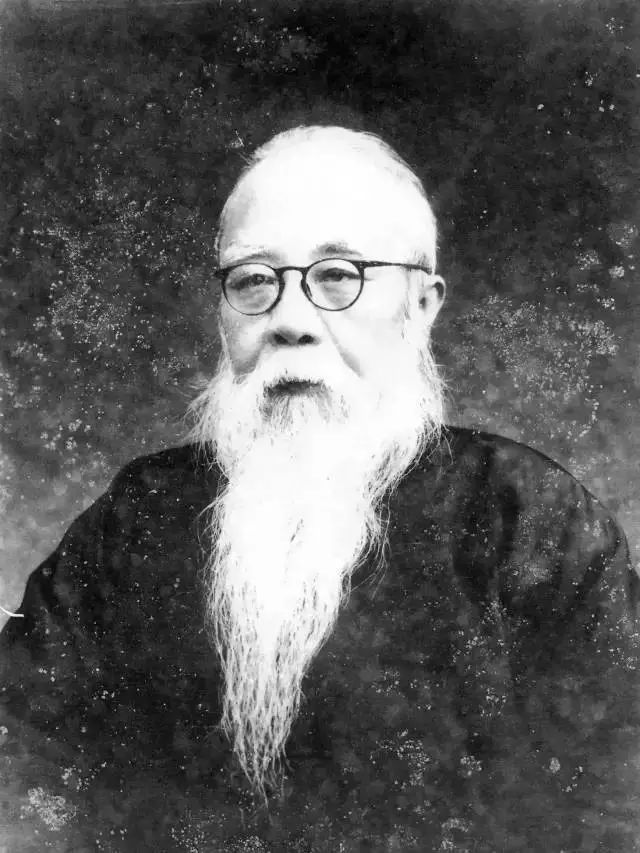

一代儒宗马一浮的书法艺术(节选)

“一代儒宗”马一浮(1883—1967),一生以学术、诗词和书法并行,可谓是“孤神独逸”、“博学硕望”。无论是他会通儒佛、兼容文史、绍述宋明理学的学术,还是他宗法典正、不名一体、旨在取精用宏的书法,都与时贤异趣。马一浮书法,追求秦汉风骨、晋唐法度之高标。月旦人物,在20世纪中国书法史上,马一浮终占一席。

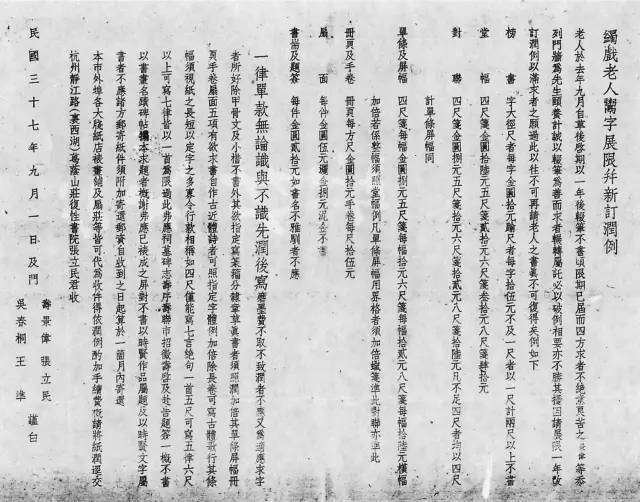

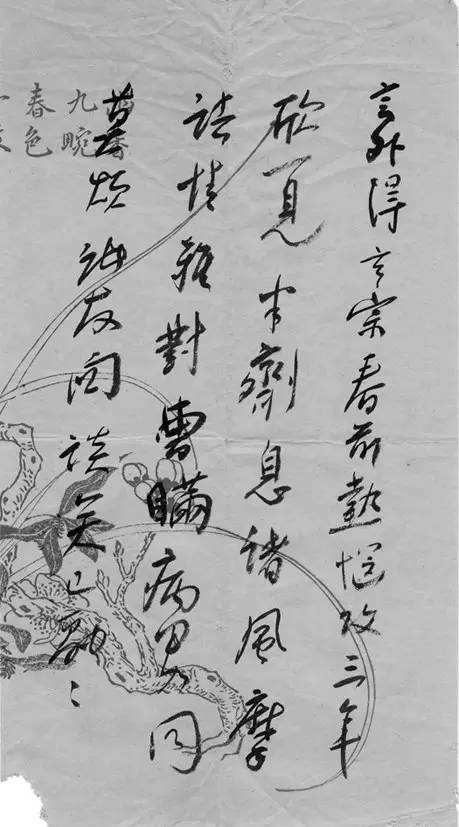

▲马一浮1948年鬻字润例

马一浮一生经历的是经学、西学、道学、佛学,最后又返求儒学“六艺”的过程。他对传统文化正统之学“六艺”的阐讲,多有发前贤所未发之处;对传统文化所作的哲学思考和独到领悟,在现代中国思想文化史上也实属不可多得。在中国现代学术史上,马一浮是一座令人景仰的高山,其融合儒、释、道三家的深广学术造诣和具有深刻传统典型意义的“六艺论”,是特立独行的成就;同时,他又是一个遗憾,在民族灾难艰深的年代,其博约宏富的学术体系,没能在本应有的著述和门人传承中得到亲手完成和薪火相继。尽管如此,其一生所遗存的文章、诗词和书法等,以鲜明的价值趋向,亦足可奠定时代地位,在20世纪的中国文化史上,马一浮是一个异常独特而典范的存在,其书法以期间罕有的学问根底和终身临池不辍的笔墨工夫,为后世树立了一种典型。

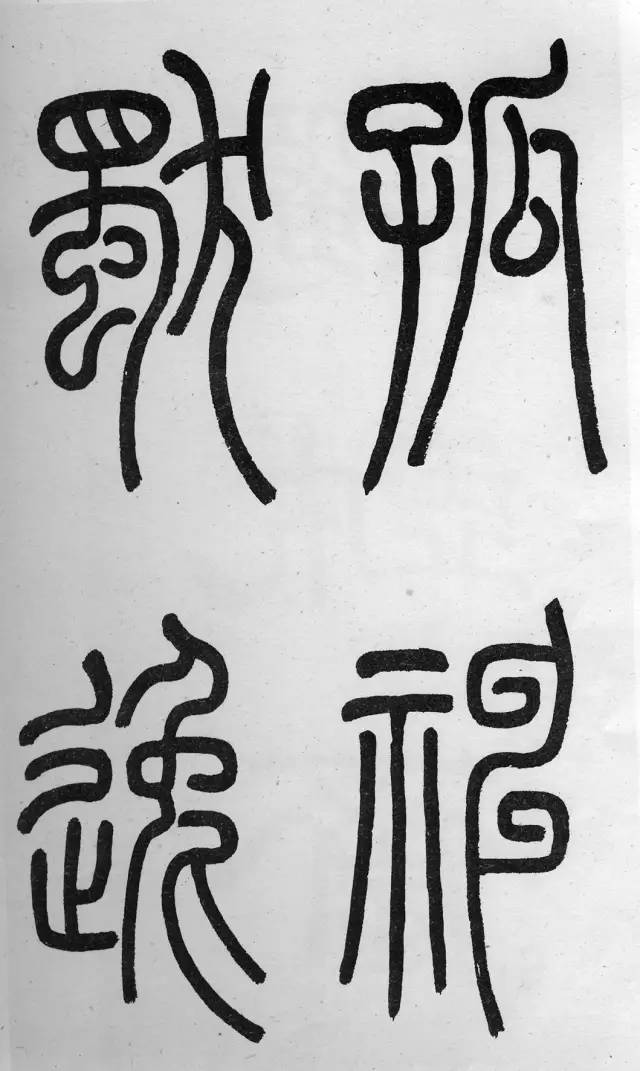

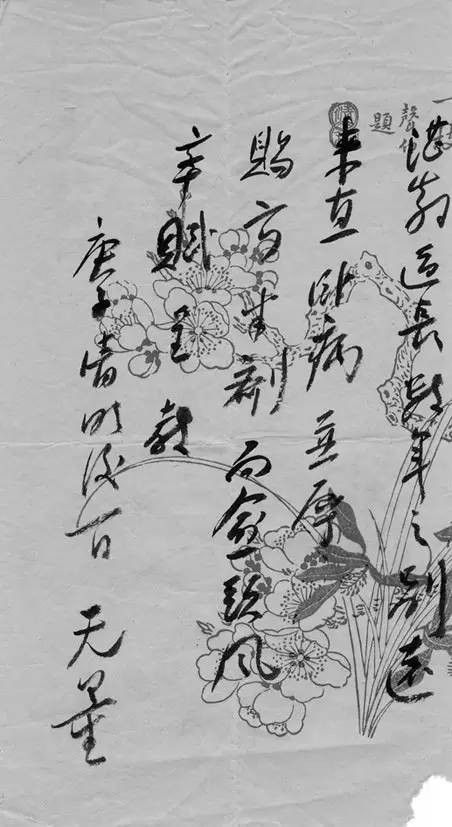

▲马一浮篆书自题“孤神独逸”页

根据笔者已获悉的马一浮遗墨相关资料,可以给出如下的分析结论:

(一)马一浮少好金石,终生临池,未尝有怠。然而倾毕生精力于国学的马一浮,只能在读书著述之暇以书自娱,虽然他视书法为中国文化的一种精神,但他不可能以更多的时间和精力来从事书法创作和书法研究。马一浮先后在1932年、1942年、1947年、1950年有过四次公开鬻书,而每次鬻书前后,特别后三次就是马一浮书法创作的高峰。四次鬻书虽各出有因,但他在每次鬻书之前都是经过准备的,即经过一段时期的临书来充实自己,可见马一浮在书法创作上的严谨态度。正是经过这种边临边创、以临促创的过程,在一定程度上促使了马一浮个人书风的形成而价值取向。

1963年,年过八旬的马一浮因眼疾加剧,作字只能多以瞑书。1965年夏,眼疾更甚,始全以瞑目作书。马一浮“瞑书”,较之以前的作品,不复有温文尔雅之貌,更显苍茫干炼之态。这一时期的作品,无论临作还是创作,虽多为凭娴熟的笔墨技巧来完成,但其结字、用笔、章法、用墨尽在越规,这反而使得暮年的马一浮作品显现出一种历史的负重感。特别是用墨上,湿燥枯润全凭书写之兴,兴来落墨。兴尽收笔,浓淡交替,枯润相间,整件作品把书家的性情体现得淋漓尽致。当然,暮年书作中的这种苍茫散远意境,并非完全因其瞑书而来的。萧散简远,沉著痛快,一直是马一浮的追求;只是在其暮年,心(学养)手(技巧)俱臻妙境之际,这种风格自然地流露于笔端。应该说,马一浮瞑目作书,为他的这种追求提供了一种“心手无障”的契机,而得以“心领神会”的充分抒写。

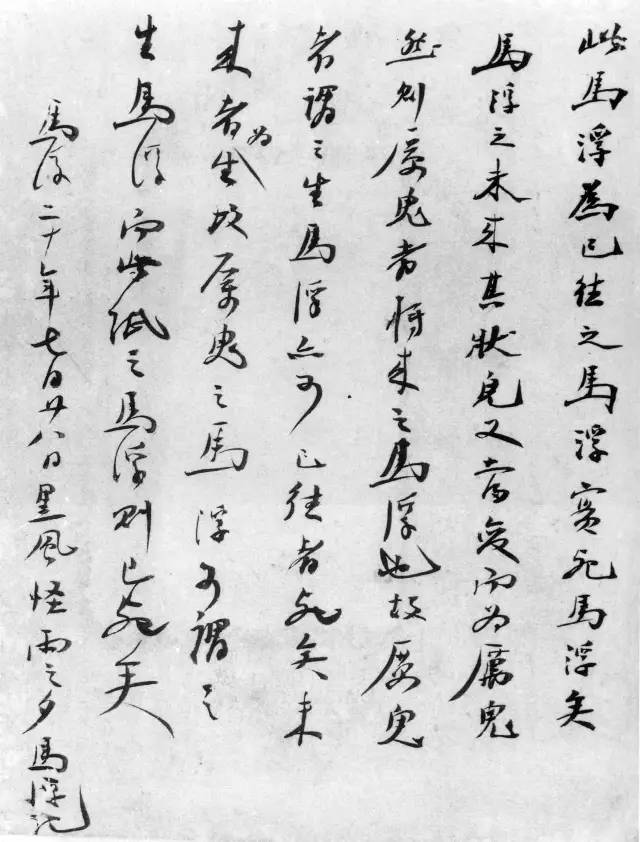

(二)马一浮于书法一道,各体兼擅,无不精粹。他学书年早,涉猎广博,临池日久,笔墨精熟,晚年可谓真正达到了“人书俱老”的艺术境界。从马一浮传世作品的书体看,涉及金文、小篆、隶书、楷书、行书、草书诸体,其中又以行书、隶书、小篆三类传世最多。金文多临古之作,小篆以“二李”为师,隶书取法东汉诸刻,楷书胎息欧、褚,行书根本“二王”,草书以章草为基调。马一浮书法中最富个性、最见功力的无疑是行草书,神气韵味、笔法结构,无不展现出高古清雅、遒美秀逸、劲健超绝的学者气息,己意最强。

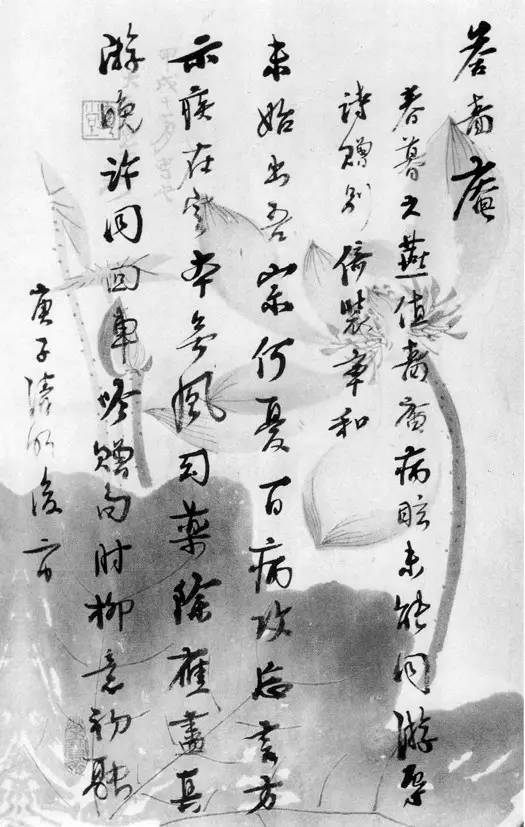

▲马一浮早年书迹《自题照片》(1900、1902)

马一浮终生治学,别无他羡,唯与儒、佛、道三家求知、求真、求善,并非唯书而书。其精研书艺是为弘扬书法这一民族优秀文化传统,也是他把书法视为“可消粗犷之气,且变化之功”(《马一浮先生语录类编·文艺篇》)的自我人格修炼方法之一的具体实践。深厚广博的文化素养,是他在书法艺术上取得成功的一个核心要素。对这一问题进行深入的探讨,或许是当前研究马一浮书法艺术的重要意义和现实意义之所在。与世推移,这种意义必将愈为显彰。

(三)马一浮遗墨的内容与形式。从书写内容上看,大致可分为书写自作诗词文章、书录古人诗文和临摹古代碑帖等三大类。其中的自作诗词文章也包括了诗(词)稿、诗札、书简、记文、碑铭、序跋等;而书录古人诗文(包括数量几百计的集古人句联)者,主要集中在汉魏六朝、唐宋名家,几乎不涉元人以降一笔;临摹古代碑帖,大抵亦在秦汉、晋唐之间,其中又以名家、名碑、名帖为主要取法对象。

从遗墨类型看,大抵可分为纯粹的书法创作作品、临古碑帖册和书札等三大类。事实上,马一浮本人对作为艺术创作的“书法”的界定,是排除了原本是作为“实用”意义上(主要是承载交流信息的)的物件的书札(含以诗代简者)一类的,甚至还排除了草稿一类。关于这一点,可参见马一浮1963年11月15日致陈毅札及所附《蠲戏斋临池偶存简目》和《蠲戏斋賸墨草目》。排除了书札、草稿和临古碑帖册等,马一浮的书法创作作品形式就可按照他在1963年11月11日亲自制订的《蠲戏斋賸墨草目》中的八个小类来区分了:榜书(匾额)类,堂幅(中堂)类,条幅类,小单条类,横幅类,屏条类,楹联类,手卷类。其中条幅和楹联是马一浮最常用的创作形式。

(四)马一浮遗墨所蕴涵的其它信息。马一浮传世墨迹,质地多为纸本而鲜见绢本等,其中又以素白宣纸为主而有少部分为洒金宣、描金笺、虎皮宣等,当然书札、诗简一类常见用色花笺、八行笺和各个时期自制的“宛委山堂”笺、“复性书院用笺”、“智林图书馆”笺等;马一浮在条件允许的情况下,对毛笔是有一定的选择性的,但在避寇西地期间,于题跋中多次感慨“苦无佳笔”而用屡用“退笔”书之;马一浮书法对内容的选择是很强的,同时,对一般的索书者多不应上款;马一浮暮年,因为眼疾(主要是白内障),视力下降严重,82岁以后之作多署“瞑(目)书”。

▲插图5 马一浮与“总角之交”的挚友谢无量(1884—1964)的晚年唱和书迹(1964)

作者简介:

方爱龙 西泠印社社员、中国书法家协会学术委员会秘书长,杭州师范大学美术学院副院长、教授。出版有《南宋书法史》《中国书法史绎•卷七•风格与诠释》《中国书法全集•卷83•李叔同马一浮》等著作。