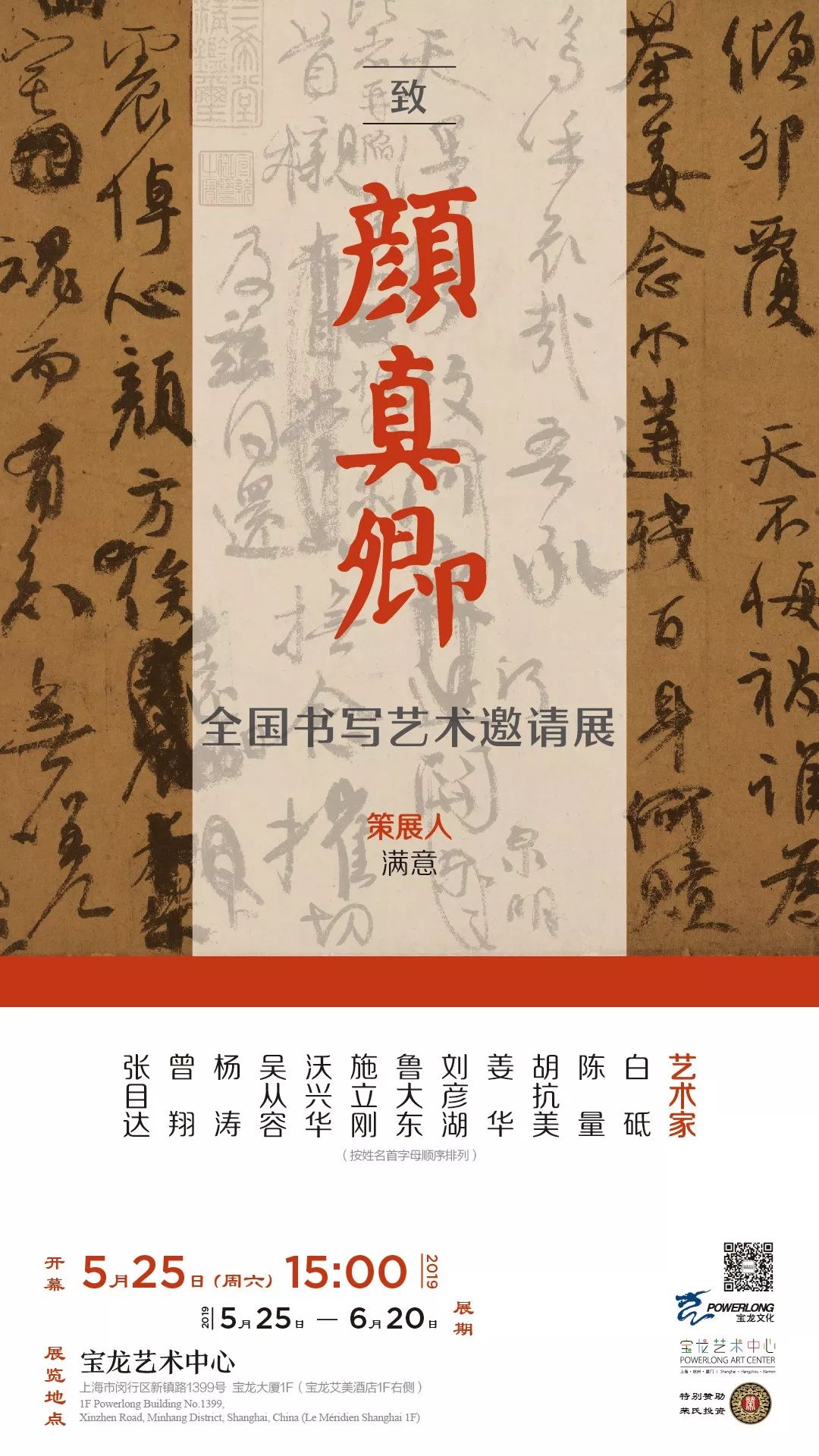

展览信息

艺术家(按字母顺序排列):

白 砥、 陈 量、胡抗美、姜 华、刘彦湖、鲁大东、施立刚 、沃兴华、 吴从容 、杨 涛 、曾翔、张目达

策展人:满意

开幕时间:2019年5月25日 (周六) 15:00

展览时间:2019年5月25日 — 6月20日

展览地点: 宝龙艺术中心

上海市闵行区新镇路1399号宝龙大厦1F(宝龙艾美酒店1F右侧)

临帖是为了生成差异化的创造潜能

文/满意

背景

近期日本东京国立博物馆《颜真卿:超越王羲之的名笔》展览,引发两岸学者以及书法家们的热议乃至争辩。诸如,颜真卿与王羲之孰优孰劣,以及原作与复制品、临帖与创作等等新老话题,此起彼伏。更令人惊愕的是当代艺术圈不断爆出抄袭“丑闻”,这一系列的艺术事件,更是引发了大家对中西艺术的差别,艺术中抄袭、临摹与原创等一系列问题的辨析。

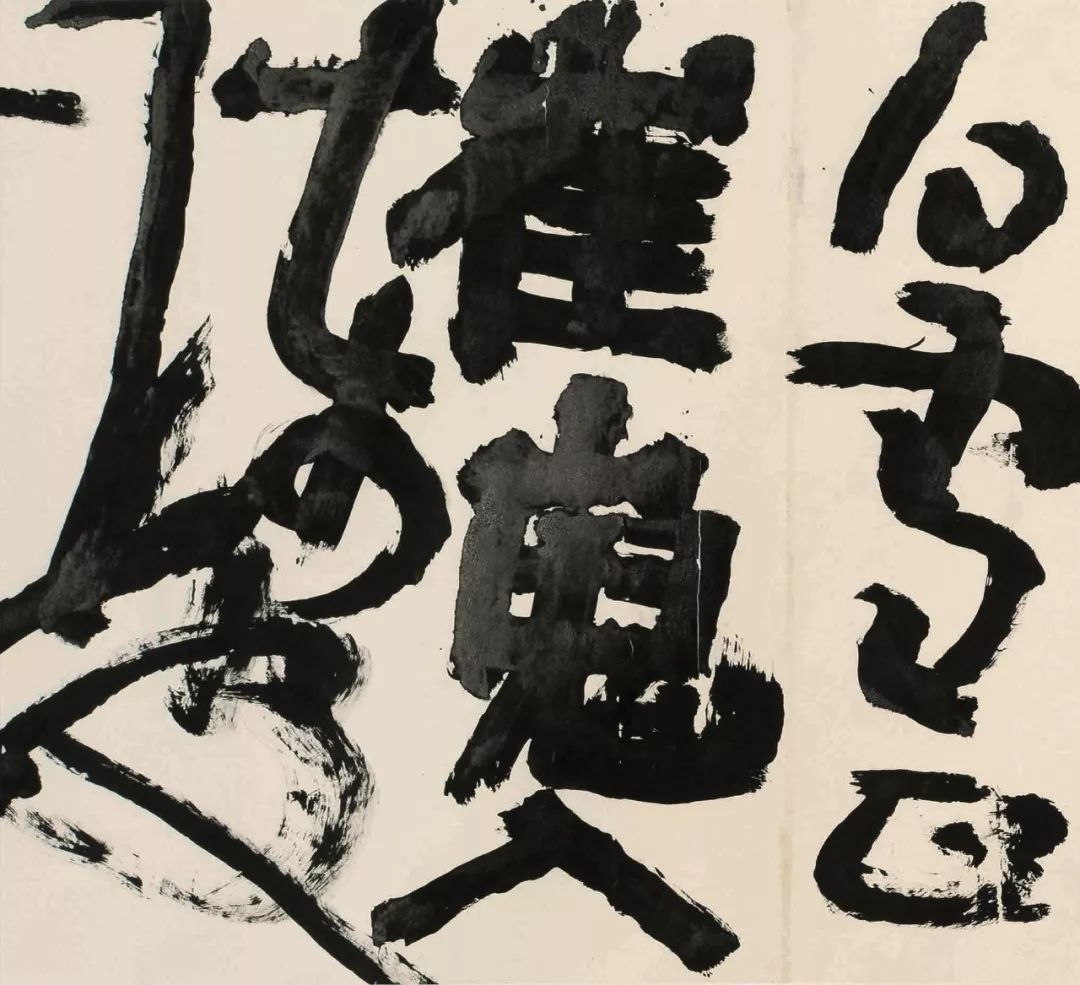

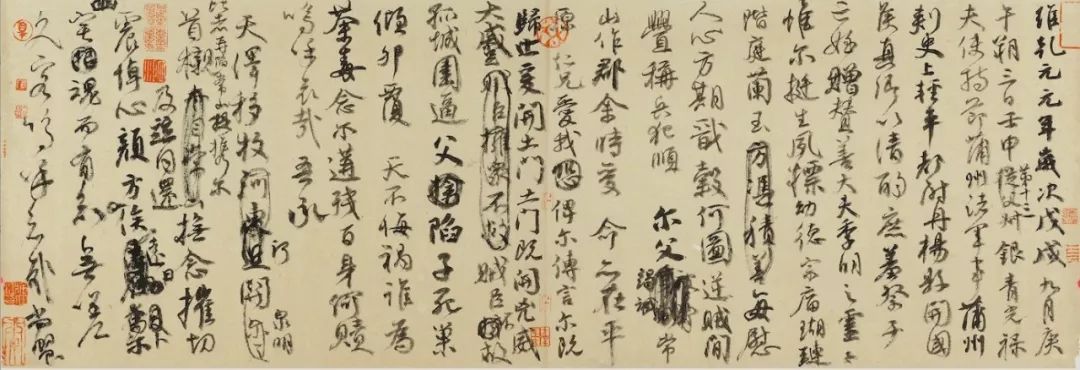

胡抗美《裴将军碑》局部

胡抗美《裴将军碑》

(一)中西之别:书写与素描体系的本质性差异

通常我们认为中国的艺术是以书法为基础的,而书法是以为线性为表达的,故而容易进一步推论出中国的艺术是以线性为主导的艺术。对此,本人不敢苟同,线条或者说线性几乎是全世界各个民族原始艺术的共同特征,即使发展到当下中西方艺术也依然是以线性为主导的,故以线性来区分中西艺术,是不妥的。

中国以书画为主体的艺术与西方以素描为基础的艺术,之所以有本质性的差异,乃因材质、中西方观察方式,在生命、哲学、天地、宇宙等的价值观上的不同,等等因素,综合性的导致了中西方艺术不同的演进路径。简单来说,东方是以“书写”为基础的艺术体系,而西方是以“素描”基础的艺术体系。故此,书写与素描的对比,才是中西方艺术差异的内核。

东方书写有两个基本的特征,那就是笔墨与线性,之所以不单独拿出笔墨与西方的素描进行对比,乃是因为中国的书画,不是以毛笔为单一工具的,它还包括其他工具的刻、划、凿、摩等等,例如甲骨文、篆刻等艺术形态。

中国的笔墨是一个庞大的语言体系乃至观念体系,近现代黄宾虹(1865-1955)所提出的“五笔七墨”则最为典型,也是迄今为止最重要的笔墨理论阐释体系之一。此外又因用笔的不同,走线的不同,又产生了湿笔、侧笔、圆笔,乃至中锋、侧锋、偏锋、逆锋、涂抹、皴擦等等细部的差异,故此中国的笔墨离不开线性,线性也离不开笔墨,两者是相辅相成的,它们共同构成了东方独特的书写体系。这与西方的素描体系,强调体量的表达,是不一样的审美机制与感觉系统。

具体来说,东方的书写体系,是以我为实,在用线上是,以线抒情,以线追神,注重的是对视觉现象的感受层面,在本质上是追求“似与不似”之间“形”的自我性与趣味性,也是师造化的主观真实性;而西方素描体系,是以他为真,在用线上是,以线定形,以线造型,追求的是“形”在体、面、色、光、影等视觉现象上的客观真实性。

例如,中国的山水画与西方的风景画即是这种本质性差异最明显的体现。中国的山水是东方人独特的观看之道、天地观,乃至对宇宙的哲学观在笔墨、在心性上的反映;风景画也是西方人对大自然、对客观现象的价值判断与理性抒情,两者是不同的体系问题,是一体两面的问题,本身是没有高低优劣之分的,此外这种历史上的差异,也在全球化的时代下慢慢开始相互借鉴、融合。例如,西方表现主义之后,西方的线,也像中国书画中的书写一样,赋予了线人之感情、思想与生命化的精神。

中国的书写(笔墨是书写的一种存在样式,但书写不唯是笔墨,其他工具亦可书写,如凿刻等)与西方的素描,都是线的艺术,线在本质上也没有东西方之差别,这一点是共同的,只是中西方对线的理解与运用不同而已,从而产生了不同的评价与审美体系。

下面,我们再来深入探讨一下中国的临帖。

(二)以心印心:读帖、临帖的观看之道

颜真卿在中国书法史上是承上启下集大成者之一,上接魏晋,下启宋元,开创了一种有别于传统二王体系的路径,其在各个方向上的创造,依然是当下书法本体创作的重要资源,特别是其宝贵的日常书写,刚正与悲怆兼具的精神内核,有待进一步转化。

这次在宝龙艺术中心策划的书写艺术展,以颜真卿为临摹与学习对象,也是出于此意。

临帖首先要解决的是观看之道的问题,因为看帖、读帖,是临帖的基础。读帖的能力,也即对历史作品的一种观看之道的掌握,也是对自我观察技术的锤炼,是一个人通过“观看”与古人对话的过程,其本质乃是追求与古人在情感、精神层面互通,是“以心印心”的体认。

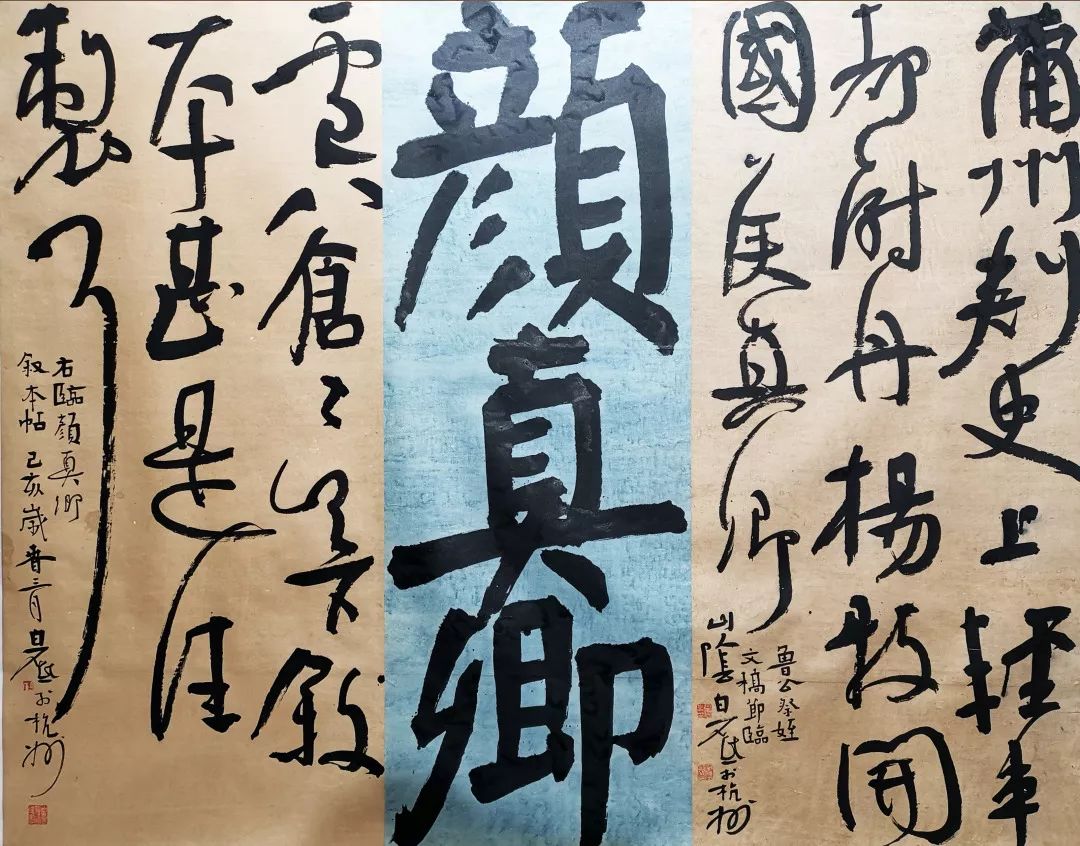

杨涛作品

读帖,有的人观察入微,有的人去粗取精,这些都不失为一种可行的方法。但个人以为,以眼睛为主导的观看方式,也可能遮蔽对文本其他价值的理解,因为眼睛容易忽视文本背后的无意识、观念结构、情感自审、知觉叙事等精微的细节。

故而在视觉的自我技术变革的同时,我们自己的认识方式,也应该相应在思想层面进行技术变革,相对于用眼睛看,我则更倾向于对古人格调、气象的感受、体悟与吸纳,这或许是“以心印心”真正的价值所在。

(三)“像”的歧途:临帖的陷阱及其危险性

临帖绝不是简单的依葫芦画瓢,更不是炫奇斗巧,其出发点乃是为了生成差异化的创造潜能。它不是简单的点画、结体、章法对另一个点画、结体、章法的动态誊袭,而是介于两种不同状态间的经验差异化的再绵延,也是化被动为主动的一个转化过程。

于此,很多人追求“乱真”的效果。殊不知,追求形式上的“像”是一种歧途,很容易将自己的灵性在临摹的过程中泯灭。

我们要明白临帖的好处,但更要对临帖的陷阱及其危险性有深刻的洞悉。例如,绝大多数都是从米芾的“集古字”方法出发,这绝对是错误的,乃至有害的。因为,先把自己放弃,没有自己的痕迹的书法,是不可能与古人“以心印心”的。

姜华作品局部

远的不说,看看近现代沈曾植、马一浮、谢无量等年轻时候的手迹,即可知道,他们虽也临帖,年少线条质量也不是很高,但更多的是保存自己的灵性,是在自己独特个性的基础上与古人对话,然后再在岁月的磨砺与锻炼中,慢慢的把古人的笔法与经验吸纳进来,从而转化出自己。现如今我们搞反了,是先放弃自己,再学古人,这是有悖人性的,这也是当下书法学习与教育中需要纠正的地方。

从宋代苏轼、黄庭坚到近现代何绍基、林散之等对颜真卿的临写,王铎、八大山人等对王羲之的临写,等等,以及历史上其他高质量的临写,莫非如此。他们的临帖都不是为了“像”,乃是感受气象,保有了自我灵性的线性与独特的书写。

而抄袭与临帖的本质性区别恰恰在此,抄袭是对他人作品形式与思想上的机械复制,而临帖是从属于自我独特的灵性的书写。它既是对古人智慧、精神的体悟与涵泳,更是对自己先天禀赋、后天素材的开显与发扬。

至于借鉴,它更多的是在一系列的“他者”身上得到启发,从而延异出自己的艺术思维与创作思路,这与临帖的最终目的有一定的相似性,但是借鉴没有临帖来的绵密与深入,因为借鉴更多的是思维、灵感上的开启,而不是对笔墨与线性等细微层面的思考。

(四)重复与差异:坐集千古之智,而独化自我

临帖,看上去是做重复的东西,其实是重复差异本身,乃对差异的再差异化。因为笔墨纸砚不同,时代气息、社会环境,以及个体化的情感波动不同,从本质上决定了当下的临摹不可能原原本本的复原古人的作品。

哪怕是可以“乱真”的东西,依然是差异化的“真”,形式上的“真”,而不是本质上的“同一”。个人以为,临帖中“以我为实”远比“以他为真”更重要。活的自己,有个性的自己,也远比“死的王羲之”,“僵化了的颜真卿”更重要。故此,重复的本质,乃是观看差异、实践差异乃至创造差异。

而临帖能否有“活的自己”,关键看一个人对临摹对象的线质的敏感度、笔墨的趣味性,以及对书写的全面把握能力,两则不可偏废。

东方的线本身就是造型,它是独立的审美个体之一,至于用什么工具,是刻,还是画,都无关紧要,重要的是线的品质。线的品质,也是一个人审美素养的直接反映,故而我说,对线的探索与创造,是中国艺术传承、发展过程中最基本的素养与能力。

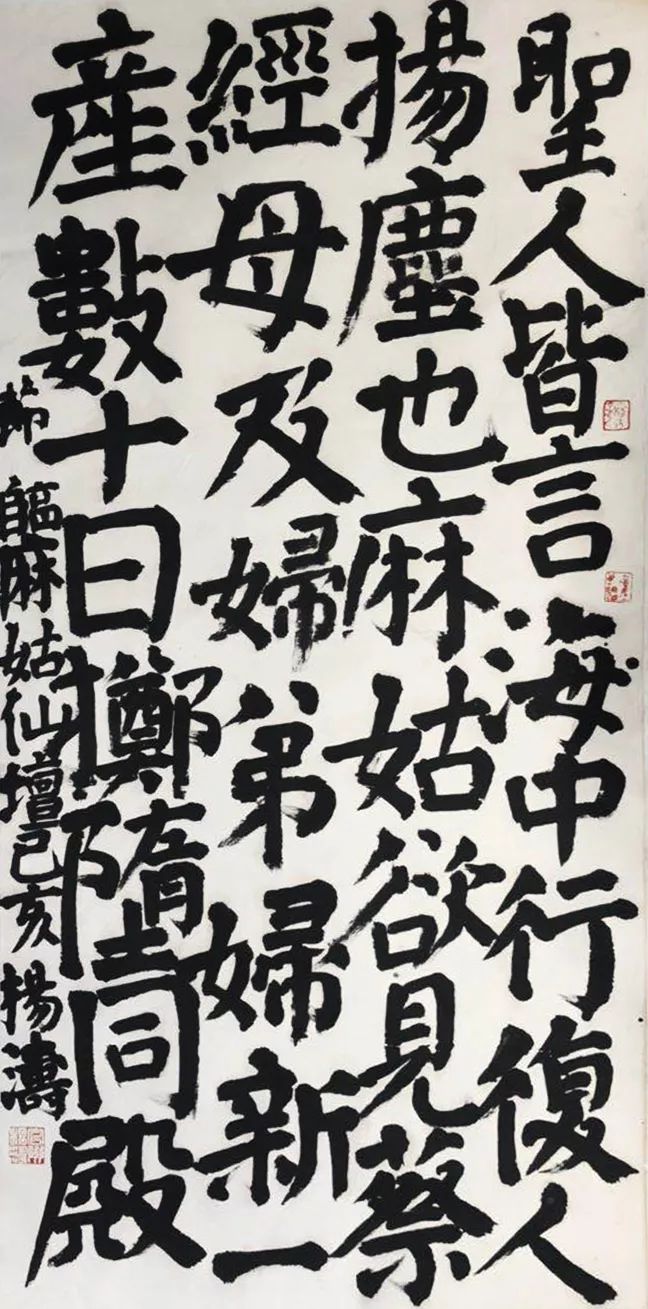

施立刚《祭侄文稿》 31x89cm

此外,对书写的把握,也尤为重要。例如,书写中的轻重快慢、离合断续、虚实疏密、浓淡枯湿等,这些都极其微妙、精细。哪怕是一丝一毫的差异,也会导致不同的线质、形态、体势、能量与视觉秩序。特别是书写中的涂抹,这一点在颜真卿的《祭侄文稿》当中,表现得则极为明显,而这恰恰也是最难临摹与“以心印心”的。

涂抹乃可能是一个人日常书写中身体本能、力比多以及原始力量的倾泻,也可能是主体失控状态下无意识的反映,而要复原一个人脱离常态的行为、无意识的动作与运笔习惯,是最难的。颜真卿在书写时候的悲愤与纠痛,那局天扣地式的内心奔涌,是临摹者无法体证与再现的。

书写中墨与墨,墨与笔,墨与水,以及水墨与不同材质的纸张、载体等主客体之间微妙的物理反应,都可能连同书写者的情绪与运动方式变化而发生微妙地变化。此书写过程中所产生的肌理、笔触、线格、线性、墨点、墨色、皴擦、滴色、洒埋、研磨、起皱等细节与局部,也都可能相互之间打散、拼贴、重组、迭代,而释放出个体化的势象、空间与视觉密度,故此说,书写不仅仅是书写者的问题,以书写为基本的笔墨与周围环境,也是相互影响的,它们一同构成物理与心灵上的变易生态机制。

临帖是不可能重复的古人的,只能创造差异化的自己,此外,每个人对同一个帖的感受,也是日益变化的,一般来说是由浅入深,从求似到出似的过程,而之所以临帖,学习古人,乃是为了坐集千古之智,而独化自我。

至此,东方书写艺术中的临帖,与西方艺术中的借鉴、抄袭之间的差别及其本质性差异,我们可以一目了然了。

转自宝龙艺术中心 特此鸣谢